PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

この日は香嵐渓手前の大渋滞を避けるべく、ホテルを5:30に出発。

おかげでまだ渋滞もなく足助大橋を渡る。

秋の紅葉シーズンには観光客による大渋滞が引き起こされるため、2010(平成22)年10月には

足助バイパスが開通し、狭い足助の町を通らずに飯田方面へ抜けられるようになったのだ。

そして落部駐車場に到着。

時間は6:35過ぎ。ホテルから1時間という早さで到着。

7時過ぎからは大渋滞が始まる事を知っているのは、毎年この地を訪れている事の学習効果。

道路下の一ノ谷駐車場も未だ数台の車のみ。

落部駐車場裏の山の紅葉。

そして一番最初に日のあたる大観音城跡のモミジ見物に徒歩で向かう。

途中、庚申堂に立ち寄る。

小さな境内には「八万の陽石」と呼ばれる男根形の石造物が。

大きさ、太さとも約1メートルあり、県下屈指のものといわれていると。

正面に女陰とみられるものも。子宝、下半身の病にご利益ありと。

陽石の巨大さに圧倒されながらも、そっと一人で撫でて来ました。

豊田市足助町のマンホール。

香嵐渓のモミジと巴川に架かる待月橋とたんころりん、そして名物の五平餅が

描かれていた。

ちなみに町の花は「サザンカ」。

たんころりんは竹かごと和紙で作った円筒形の行灯りで町並みを照らして

真夏の情緒を醸しだすのだと。

![af3817fe29ce7b2faad77e8a26b420ca[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/89bd2433d2334efe85c71f05008d6de1b45ec864.15.2.2.2.jpg?thum=53)

中馬街道「塩の道」として栄えた足助の古い街並みは往時を偲ばせる姿。

井筒亀は足助の中心部、三州街道ぞいにある由緒ある店。

ウナギやイノシシ、へぼをはじめとした郷土料理が看板料理。

「へぼ」とは熊蜂(クマンバチ)の幼虫の煮つけ。

皇帝ダリアが生け花に。

赤い大きな鳥居を潜る。

お釜稲荷。そして中央に巨大な釜が。

今から700年程前の昔、一升釜を下げた老人が現れて、占いから予言まで百発百中という

能力持っていたという人で、付人がたくさん教えを乞いに来たと。

そして持っていた一升釜でご飯を炊いては「さあ、食べなされ」といってどんどん

振る舞うが、一こうにご飯はなくならなかったと。

村人が不思議に思って尋ねると、「我は、これより三十里離れた山奥に住む平八稲荷である」

といって、姿を消してしまったと。それから数百年後、足助の領主・本多淡路守様の夢枕に

お告げがあり、淡路守様はこの釜を探し出され、陣屋の裏に祀られたと。

南天の赤い実に雨の滴が。

そして大観音城跡入口に到着。

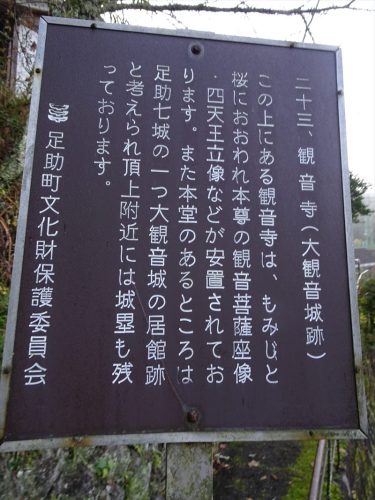

観音寺案内板。

坂道そして階段を上る。

眼下に足助の街並みが見えてきた。

そして漸く日が射し込みモミジが輝き始めた。

そして観音寺の廻りは一面竹林。

観音寺 本堂。

本堂は、かなり傷んでいて、「倒壊の恐れあり」の看板が。

観音寺の創建は不詳だが境内が足助から北東の方角にあたる為、鬼門鎮守の寺院として

開かれた。当初は天台宗でしたが宝永年間(1704~10)に香積寺15代住職により

曹洞宗に改宗したと。境内は国人領主だった足助氏が築いた足助七城の1つ大観音城の

居館だった場所で、寺宝として平安時代後期に製作された木造天部立像が豊田市指定文化財に

指定されていると。

本堂右手前には多くの石仏が祠の中に安置されていた。

子供を抱いた観音様。

そして再び青空をバックの黄葉、紅葉。

モミジの下は、赤の世界に変わり顔も染まっていくが如し。

今年の香嵐渓の紅葉狩りのスタートとして大観音城跡の紅葉を楽しみ下山。

御嶽大神

飯盛山の山頂も日射しを浴び、雲が棚引く。

石のポストの上には稲わらを束ねて矢が挿してあるものが。

足助まつりの鉄砲隊のお守りのしめ縄らしい。

太い孟宗竹を加工した植木鉢置き?がぶら下がっていた。

民家の前には木製で黒く塗られた灯篭とその中に招き猫やお雛さまが入っていた。

猪鍋の店の店先には、猪の皮が吊り下げられていた。

ちょっと厳しい光景であったが。

街の中程にある地蔵堂。

「おびんずる(お賓頭盧)」さんと「だき地蔵」さんが祀られていた。

おびんずる様は、お釈迦さまの弟子の一人で、神通力にすぐれていたと。

しかし、みだりに世間の人に神通力を用いたため、お釈迦さまの呵責(かしゃく)を受けて

涅槃(ねはん)を許されず、お釈迦さまの滅後も衆生を救い続けると。

俗に「なでぼとけ」とも言われ、昔から自分の身体のわるいところと、おびんずるさまの

同じところを交互に撫でると、よくなるといわれていると。

こちらはだき地蔵。

干し柿も「塩の道」にはよく似合うのであった。

石の道標にある「宗恩寺道」はマンリン小路とも呼ばれている。

マンリンとは、左の本屋の屋号が「萬屋」で、当主が代々「林右衛門」と名乗ったため、

マンリン書店と呼ばれるようになったと。

足助には小路がたくさんあり、中でもマンリン小路は一番美しい小路。

蔵が4棟連なり、奥行きが約50mあまり。

蔵の中はギャラリーと喫茶ルームとして利用されていた。

壁には蔦が。

豊田市役所足助支所(旧足助町役場)があり、その先に再び巴川を渡る橋が。

「巴橋」からの香嵐渓。赤い橋が「待月橋」。

豊田市役所足助支所前の銀杏の大木。

青空の下、真ッ黄ッ黄ッ!! 。

足助支所隣は足助八幡宮。

足助八幡宮には「足をお守りくださる神様」という立て札が立っていた。

ランナー神社とも呼ばれていると。なるほど「足助」にある神社。

本殿は、国の重要文化財。1466年に再建されたもので、室町時代の特色が遺されていると。

特に、向拝の蝦虹梁の手法は珍しく、とても美しい造り。

そして香嵐渓へ向かう小道には多くの出店がズラーと並んでいた。

赤い唐辛子の束。魔除けにも使われると。

歩いて進むと次々に各種の香りが。

香りに負けて味噌田楽を購入し3人で楽しむ。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18