PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

熱田神宮参拝の後は、南門・正門からの表参道を逆に戻る。

本宮手前の三の鳥居前から本宮側を振り返る。

表参道を一の鳥居に向けて戻っていくと、ここにも信長塀が表参道の両側に。

西八百萬神社(にしやおよろずじんじゃ)。

三の鳥居の手前、本殿に向かって左手にある末社・西八百萬神社。

信長塀に寄り添うように鎮座していた。

御祭神は西八百萬神とされ、熱田神宮より西の全ての神がお祀りされていると。

東八百萬神社。

同じく熱田神宮より東の全ての神がお祀りされていると。

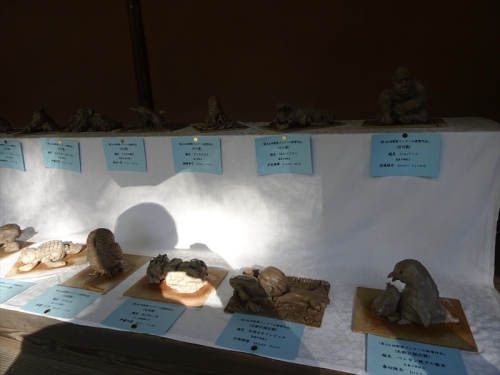

熱田神宮彫塑コンクール展作品が展示されていた。

平成26年11月03日(月)に幼児(4歳以上)~小中学生約2,000人を対象に、

粘土作品のコンクールを開催、粘土で思い思いの作品を制作しその出来映えを

競ったと。

表参道脇の段差部の傾斜コンクリート板部分にムシロを敷き、冬のスリップ対策を

実施中であった。

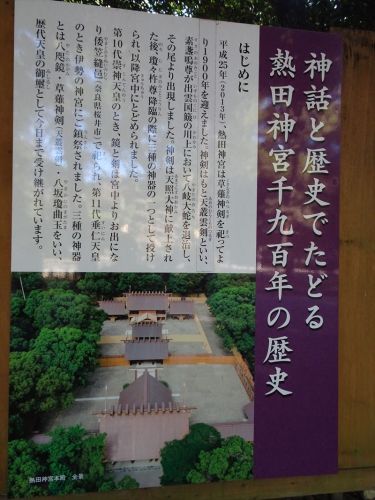

「神話と歴史でたどる熱田神宮千九百年の歴史」解説板。

熱田神宮の歴史は、素戔嗚尊が出雲国簸の川上で八岐大蛇を退治した時、その尾から出現した

草薙神剣を祀ったことに始まりますが、平成25年がそれから1900年ということで、

それを記念してこの解説板が設置されたと。

そんな熱田神宮だが、実は尾張国の一宮ではなく三宮。ちなみに一宮は、その名の通り一宮市に

ある真清田神社、二宮は犬山市の大縣神社。

この解説板は全部で25枚あって、素戔嗚尊の神話や草薙神剣の神話から平成21年の本宮遷座までの

歴史が分かり易く説明されていた。

帰宅しての復習の為にすべての解説板を撮影して来たのではあったが・・・・。

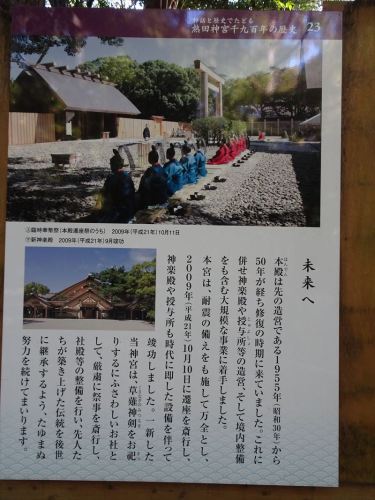

そして25枚目の解説板は「未来へ」。

客殿。

熱田神宮での挙式が急増したことから、「客殿」 は一昨年(年)、神宮境内三ヶ所目の

結婚式及び披露宴会場の待合室として改装されたと。

挙式は朱塗りの素晴らしい 「勾玉苑」で取り行われるのだと。

建物名称は以前のまま、「客殿」と呼ばれているが、一般参拝者の立ち入りは禁止の様だ。

龍影閣(りょうえいかく)。

明治11年10月26日、明治天皇は北陸・東海道を巡幸の折、愛知県に行幸された。

龍影閣は陛下の休息場所として大須の総見寺境内に造られた。

昭和7年、西区庄内公園に移された龍影閣は戦後、野原新太郎氏が保存にあたっていたが、

昭和43年、明治維新100年に際し同氏より維新関係資料約100点と共に熱田神宮へ献納された。

2階の玉座は当時のまま保存されていると。

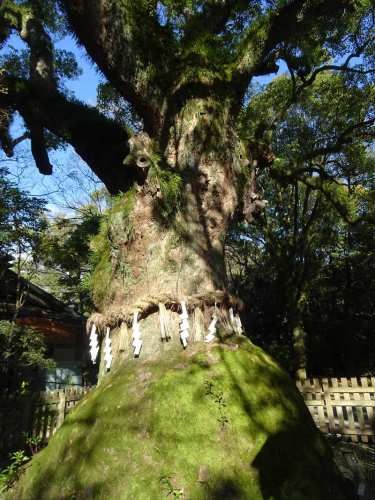

熱田神宮の大楠。

幹周:7.70m、樹高:20m、樹齢:千年、弘法大師のお手植えとのこと。

大楠には蛇が住んでおり、時折その姿を見せると。

しかしハクビシンなどを警戒してなかなか見れないと?。

7本ある大楠では3番目に大きい楠であるとのこと。

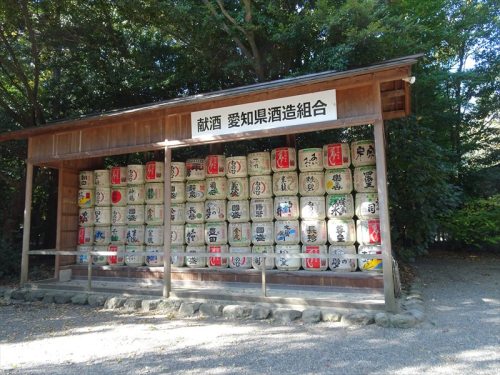

献酒の樽が何故か気になったのであった。

手水舎。

境内からわき出る湧き水を使っており、その泉は、どんなに日照りの時も枯れたことが

ないと。

二の鳥居。

西門を望む。

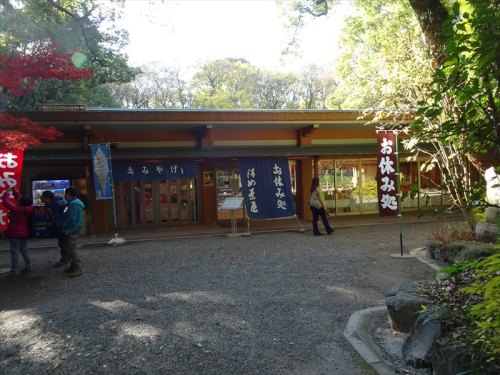

西門に向かい、左に折れた場所にある休憩所。

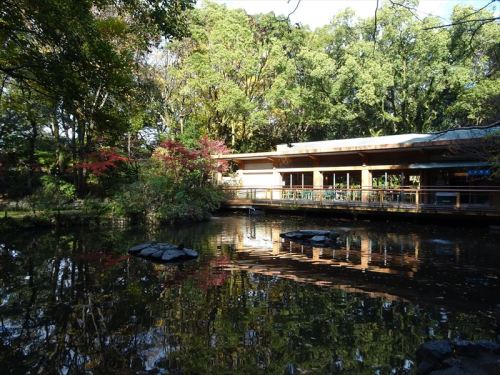

南神池。

境内中心あたり西よりに位置し、池の周辺一帯を整備して参拝者に憩いの場に。

隣設する休憩所「お休み処 清め茶屋」から眺める景観は大変美しかった。

熱田名物の食事が楽しめる喫茶店、土産物にもなっていた。

二十五丁橋(にじゅうごちょうばし)。

尾張名所図会(おわりめいしょずえ)や名古屋甚句(なごやじんく)で名高く、

板石が25枚並んでいるところからこの名がついており、名古屋では最古の石橋とのこと。

昔ながらの優雅な姿は見事。

名古屋甚句の中には西行法師(さいぎょうほうし)が、これほど涼しい宮を誰が熱田と

名をつけた、というユーモラスな唄があるのだと。

「ア~ 宮の熱田の二十五丁橋で エ~ ア~ 西行法師が腰をかけ 東西南北見渡して

これほど涼しいこの宮を たれが熱田と ヨ~ ホ ホ ア~アア 名をつけた

エ~トコドッコイ ドッコイショ」と。

現在は通行禁止。

眼鏡の碑。

遮光器土偶と言われるもの。

これは、名古屋眼鏡商業協同組合と眼鏡碑顕彰会が、眼鏡を付けた土偶として奉納したと。

「棒の手(ぼうのて)」の発祥の地として石碑。

帰宅して調べてみると、 棒の手は愛知県では有名な剣術、棒術、薙刀術など日本武術の形を

踊りにした伝統芸能とのこと。

徹社(とおすのやしろ)。

第一鳥居を向かって参道左手、楠之御前社の北側に鎮座。

天照大神の和魂(にぎみたま)が御祭神。

神様には荒魂(あらみたま)と和魂の両面があるとされ、和魂は慈しみ加護して

くださる神であると。

旧参道が文化殿に突き当たる所、新参道との間にある佐久間灯籠。

熱田神宮文化殿は、熱田神宮宝物館の付属施設であり、神宮が祭典・行事などに施設を

使用しない日に、熱田神宮の崇敬者の方に限って、各種文化事業実施の為に

利用出来ると。

大きな石の灯籠で、寛永7年(1630)5月、武将の佐久間大膳亮勝之が海難にあったおり、

熱田神宮に祈り、ことなきをえたのを感謝して寄進したもので日本三大灯籠だと。

熱田神宮・警衛詰所(けいえいつめしょ)。

熱田神宮の警衛部に属する方々の詰め所。

迷子・落し物受付、境内の道案内などはこちらへお越し下さいと。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18