PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

かつて名古屋城の本丸は、天守閣の南側に本丸御殿があった。

この本丸御殿は、近世城郭御殿の最高傑作と言われ、国宝に指定されていた建物で、

現在、国宝になっている京都二条城の二の丸御殿と並ぶ武家風書院造の双璧と言われていた。

勇壮な天守閣と優美な御殿が並び建つことで、名古屋城は城郭建築としての風格を形成しており

1930年(昭和5年)に国宝第1号に指定されていたが、1945年(昭和20年)5月、空襲により天守閣、

本丸御殿ともに焼失。

戦後の復興にともない、1959年(昭和34年)に天守閣は再建。

本丸御殿についても、江戸時代の文献のほか、多くの写真、実測図が残されており、

在りし日の姿を忠実に蘇らせ再建されたのだ。

そして平成25年(2013)5月から「玄関・表書院」、平成28年6月1日(水)からは、

「対面所・下御膳所」を一般公開しているのだ。

名古屋城本丸御殿玄関・車寄に到着。この建物は書院造り。

本丸御殿の正式な入口で、訪 れた家臣や武将がまず通さ れ、取り次ぎを待った場所とさ れる。

一之間とニ之間の2部 屋があり、四方の壁や襖には 金地に虎や豹が描かれてい る。

「虎の間」とも呼ばれたと。

こけら(柿)葺きの屋根が立派。

こけら葺きの「こけら」というのはスギなどの木材を3ミリ程度の厚さに

割った板を、一枚ずつ竹釘で打ち付け、屋根の下から上へ向かって重ねて作る方法。

入母屋破風は漆塗りで金鍍金された妻飾りが設え、千鳥格子が嵌められた豪華な造りが再現。

車寄せの唐破風は黒漆と金箔で装飾されていた。

![500_10834618[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/485d0cb5ad2a744f2cb1bf8e22bc0b4075854aaa.15.2.2.2.jpg?thum=53)

早速出入口から中之口部屋といわれる場所に置かれている下駄箱に靴を置き

溜之間から大廊下を経て「玄関」へ。

ここは訪れた人が最初に通されて取り次ぎを待つ場所。

「一之間」と「二之間」の2部屋からなっていた。

真新しくてヒノキの良い香り、天然の木曽檜とか。

まずは一之間・竹林豹虎図。

再現模写は、顕微鏡やコンピュータ、史料で研究・分析をし、ミクロ単位の観察を元に

できる限り当時と同じ絵の具、同じ技法で。

実物や写真が残っているのもあり、四百年前の本物の再現を目指して製作されたと。

![20130831150758c16[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/7bfc1970a90c627e82766fddb65635b6351f5fe9.15.2.2.2.jpg?thum=53)

一之間東側襖絵。

金箔が張られた上に、勇壮な虎や豹が竹林に集うさまが描かれていた。

制作は、慶長 19 年(1614)、筆者の名前は不明だが、一之間東側については

狩野派の長老的存在であった狩野長信の作と。

陽光の当たり方で、黄金の輝きが微妙に異なって見えるのであった。

正面の虎が長い尻尾を立て、これに躍動感がり、なるほど対面者への威圧になる

事間違いなしと感じたのであった。

![nagoya3[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/bb22c556c1e099aa79d14c3b5fb495e6435a370d.15.2.2.2.jpg?thum=53)

本丸御殿の障壁画には、虎と豹の図柄が多い。しかも共存している。

それどころか、まるで「つがい」のようだ。

実は「江戸時代の絵師は生きた虎を見たことがなく、毛皮を見て想像して

描いたに違いないとの事。

そして、虎と豹の区別がつかず、多分、豹を雌の虎と間違えたのではないかと。

床の間。

ここからがいわゆる謁見の場である「表書院」。広大な空間、39畳。

表書院 三之間 麝香猫図襖画(じゃこうねこずふすまえ)。

最初の部屋は三之間だが、天井が先ほどとはちがう格天井になっている。

表書院、三之間、左側襖絵。

重要文化財・麝香猫図襖画

麝香猫(じゃこうねこ)図

![15488856451_5eb5ac21ee[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/1b6e9500f69a830cb3684cf6f77e97c472a57e3d.15.2.2.2.jpg?thum=53)

二之間・松楓禽鳥図。

二之間・ 槙楓椿図。

表書院一之間から上段之間。

表書院一之間とは江戸時代、名古屋城に招かれた客人が城主にお目見えするための部屋。

上段之間 正面。

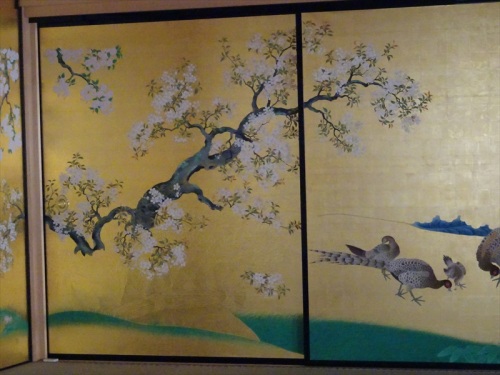

表書院一之間「桜雉子図」 右

「桜雉子図」 左

雉子図。

表書院の上段之間は一之間より床が高く、天井も折上格天井に切り替え高くなっており、

来客に対し上位にあることを示している。

![OlJxt[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/324dad5c635688ac4d7d085879ca6808e2f43a34.15.2.2.2.jpg?thum=53)

上段之間・右手の帳台構。

上段之間。

上段之間の横、出書院(床間の横の出窓の如き場所)脇の障子が開けてあり、

中を覗き見る子ができた。

対面所納戸上之間。

対面所は藩主と身内や家臣との私的な対面や宴席に用いられた場所。

上段之間18畳・次之間18畳・納戸一之間24畳・納戸二之間24畳の4部屋がある。

山水花鳥図(納戸上之間東側襖絵)

山水花鳥図(納戸上之間東側襖絵)

杉戸の金具。

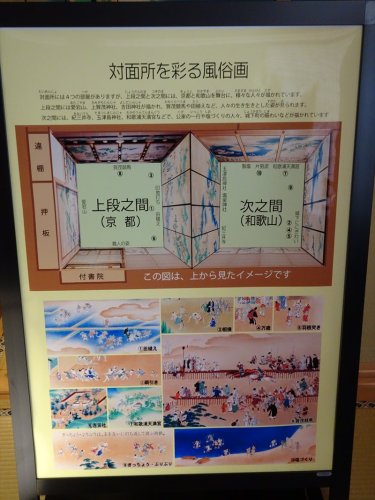

対面所の襖絵は風俗図で洛中・洛外の年中行事や庶民の生活を描いている。

天上は二重折上げ小組格天井(ごうてんじょう)。

風俗図(対面所 次之間東側戸襖絵)

右下は吉田社、右上は若浦天満宮。

風俗図(対面所 次之間東側戸襖絵)。

和歌山県の風景を描いたことが最近の研究で判明したと。

対面所 案内図。

上段之間には、表書院の上段之間と同じように帳台構えになっています。

所謂武者隠し。

ここは扉になっていて、護衛の武士が隠れているといわれています。

賀茂競馬が描かれているとのこと。

帳台構え・右

帳台構え・左。

風俗図(綱引)

表書院の上段之間と同じように対面所・上段之間も出書院(床間の横の出窓の如き場所)脇の

障子が開けてあり、中を覗き見る事ができた。

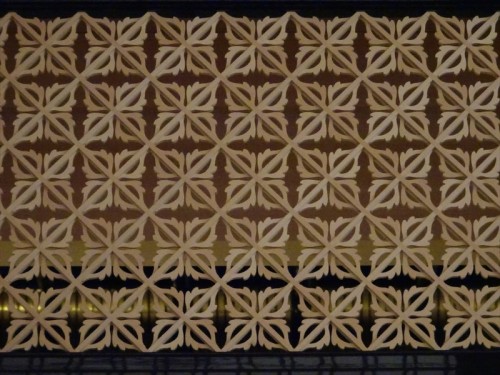

細かい格子が嵌められている「格子欄間(こうし らんま)」。

対面所 上段之間。

愛宕山が描かれていると。

下御善所 案内板。

下御膳所。料理の配膳や温め直しが行われたという。

長囲炉裏が部屋の中央に。

本丸御殿の公開予定図。

平成28年には中央部が公開、平成30年には一番奥の上洛殿が完成するという。

ちなみにこの説明板がある場所は奥書院奥から対面所へ続く通路の手前だが、

対面所はまだ工事中なので、板戸がはめこまれていた。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18