PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

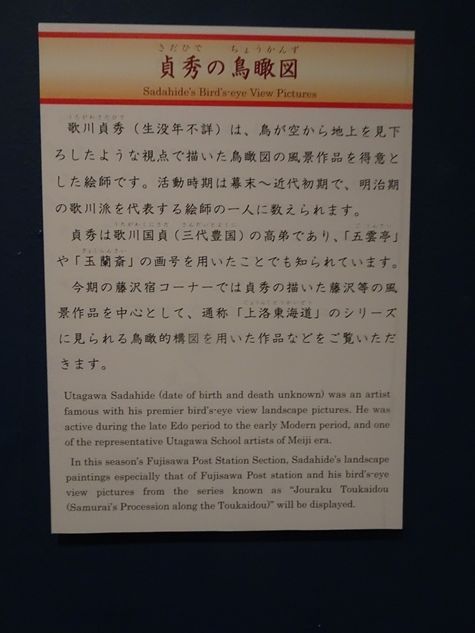

次に藤沢宿コーナーへ。

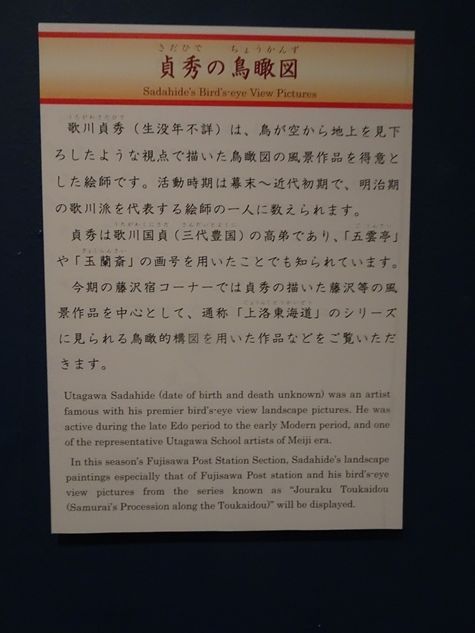

ここには歌川貞秀(うたがわ さだひで、生没年不詳)の鳥瞰図が展示されていた。

歌川貞秀とは、江戸時代後期から明治時代にかけての浮世絵師。

初代歌川国貞(三代豊国)の高弟であり、始めは五雲亭、後に玉蘭、玉蘭斎、玉蘭主人、

一玉斎、玉翁などと号したと。

横浜絵(よこはまえ)の第一人者といわれ、精密で鳥瞰式の一覧図や合巻(草双紙)の

挿絵を描いたことで知られていると。

横浜絵とは、江戸時代から明治時代に描かれた浮世絵の様式のひとつ。

主に横浜港、商館風建物、異国人の風俗などが描かれており、同じく異国趣味を

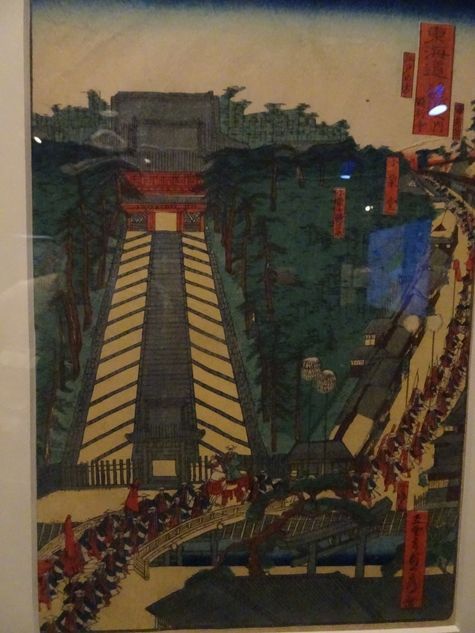

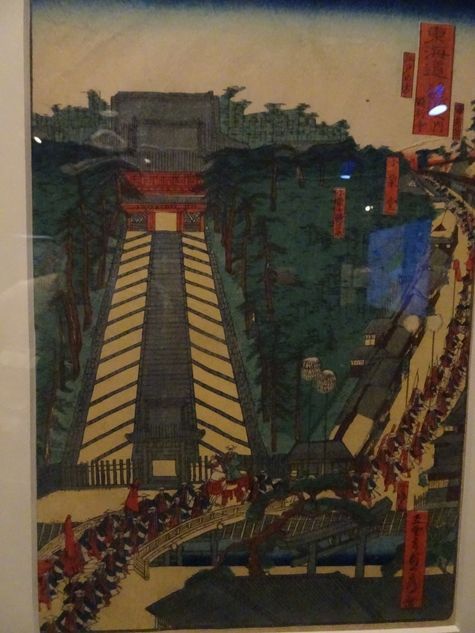

㉒「歌川貞秀 東海道名所之内 ふぢさは 遊行寺」

『文久3年(1863)の十四代将軍徳川家茂による上洛が行われると、これを題材とした

五十三次シリーズがいくつも発行されました。これらは「上洛東海道」や「行列東海道」などと

呼ばれ、爆発的な売れ行きで多くの版を重ね、幕末期の政情に対する庶民の関心の高さを

物語っています。

藤沢宿の遊行寺の前を通る一行が描かれています。題字の横には左右に「江戸の方」「鎌倉道」

遊行寺横の林には説教師(人々に語り継がれてきた物語)【小栗判官】に関連する「小栗道」

「小栗十騎の墓(小栗判官の部下の墓)」、右下の江の島一の鳥居付近には「江の嶋みち」と

いった表記が見られ、貞秀が地誌的な内容に意識が向いている様子がうかがえます。』

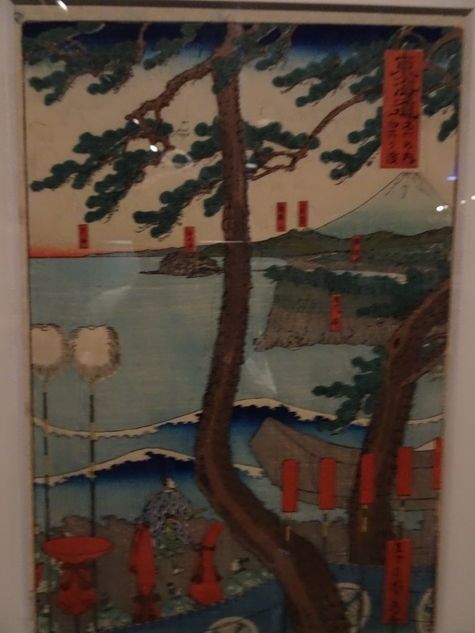

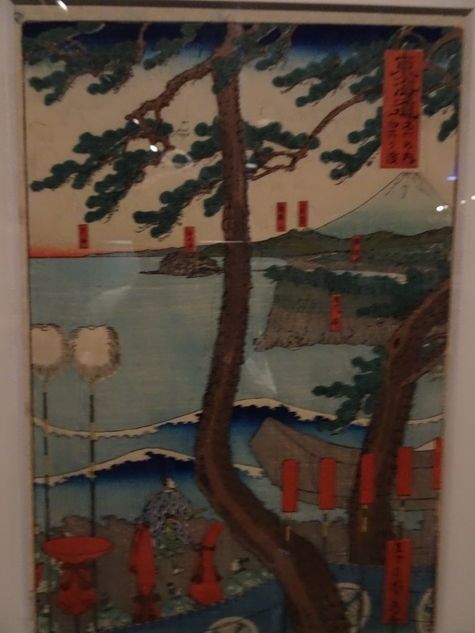

㉓「歌川貞秀 東海道名所ノ内 由井ヶ浜」

『「上洛東海道」シリーズの一枚です。波打ち際に立っているのが

立つことはなかったと考えられます。

由比ヶ浜の鶴岡八幡宮の一ノ鳥居の前あたりから、稲村ヶ崎、腰越、江の島、

さらには遠く箱根山、二子岳、下田、そして富士を望む景観が描かれています。

また、画面中央を分けるように描かれた松の枝や、ふたつの大波など、斬新な構図を

思いのままに描いた初代広重顔負けの構成力にも、貞秀の絵師としての非凡さが

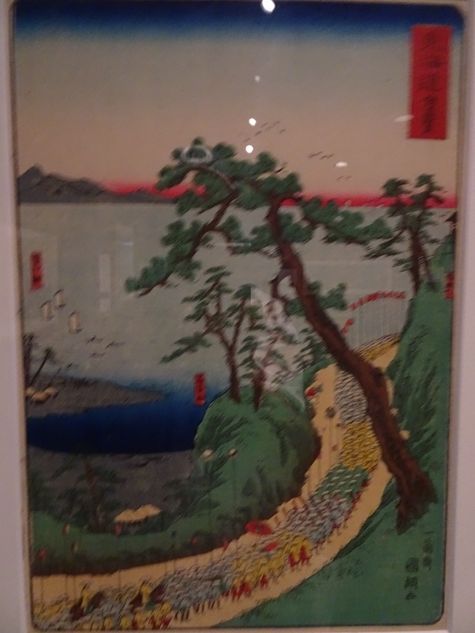

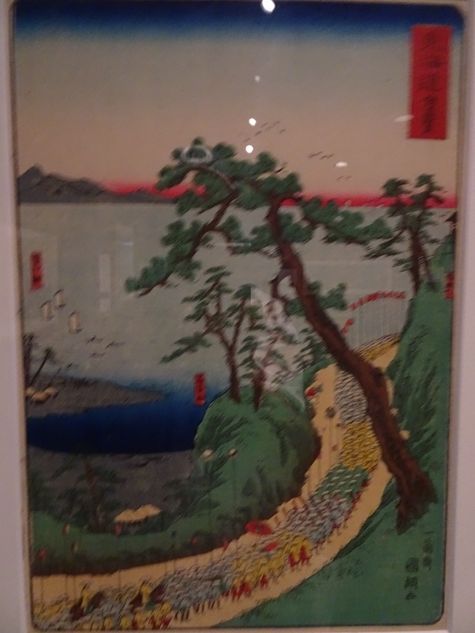

㉔「歌川国網 東海道 白須賀」

『上洛東海道シリーズからの一枚で、海岸に沿って東海道を進む一行が描かれています。

行列の進む道は遠州灘を一望できる名勝地の潮見坂と思われます。潮見坂は京都から

江戸に進む際に初めて富士山を見ることが出来る場所として知られ、絵にも「冨士見松」

と名のついた松が見られます。』

㉕「歌川貞秀 三国第一山之図(富士山真景)」

『富士の五合目から頂上までを俯瞰的に画面いっぱいに描いた作品。ごつごつとした

茶色の岩肌にて富士を表現しているところが特徴的で、登山道には小さく人々が

画きこまれています。

また、主だった地点や名所などが事細かに記されており、富士登山の案内図の要素も

兼ね備えたものとなっています。

画中に「登山成就時玉瀾斎貞秀写」とあり、貞秀が富士に初登山の際に画かれた可能性も

指摘されています。』

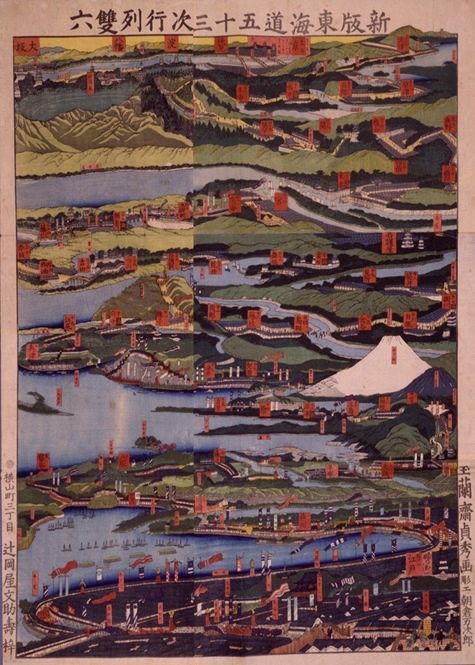

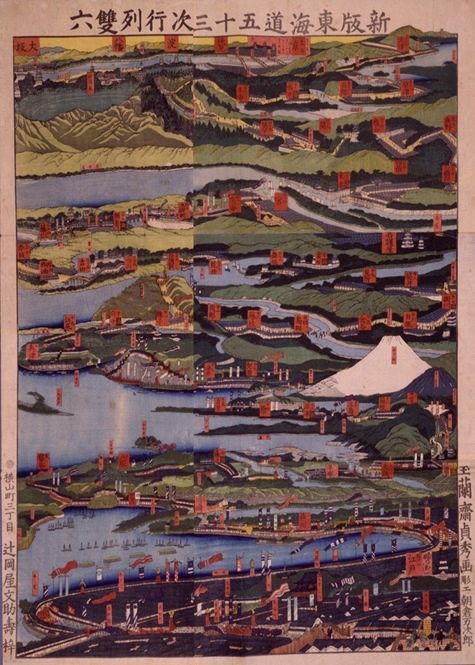

㉖「歌川貞秀 新版東海道五十三次行列雙六」

『将軍家茂による上洛に際して作られた東海道双六で、東海道を埋め尽くすように行列の

人々が画かれた点が特徴の作品です。振り出しの江戸日本橋から、上がりの京都までの

道のりが全て一つの画面に盛り込められており、各土地の位置については実景とは

異なるものの、まるで鳥の目線で東海道を旅する気分を味わえる双六となっています。

画面中央には富士山が据えられ、その右下には藤沢宿見られます。さらに左下に目線を

移すと江の島も画かれていることがわかります。』

「東海道五十三次各宿場の風景図を染め付けた鉢」。

『鉢の外側の日本橋から始まって、終わりの三條(京都)は見込み(内側)の中央になります。

戸塚宿は大橋(吉田大橋)と茶屋(こめや)の軒、藤沢宿は遊行寺・遊行寺橋・江の島

一の鳥居が描かれ、図柄から歌川広重の東海道五十三次が人気を呼んだ天保年間以降に

制作された作品と思われます。

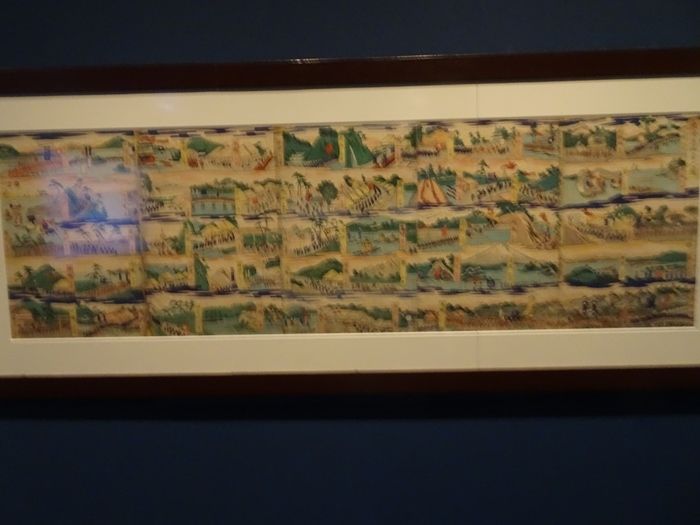

㉘「月岡芳年 東海道御幸之図」

『明治元年(1868)に制作された「西京」(京都)から「東京府」に至る、明治天皇の

東幸の様子を描いた作品。東海道の各宿が、ひとコマずつ双六風に描かれていますが、

到着地点の「東京府」のコマは日本橋ではなく江戸城となっています。

また人物は簡略化され、全てのコマが鳥瞰的な視点で描かれています。』

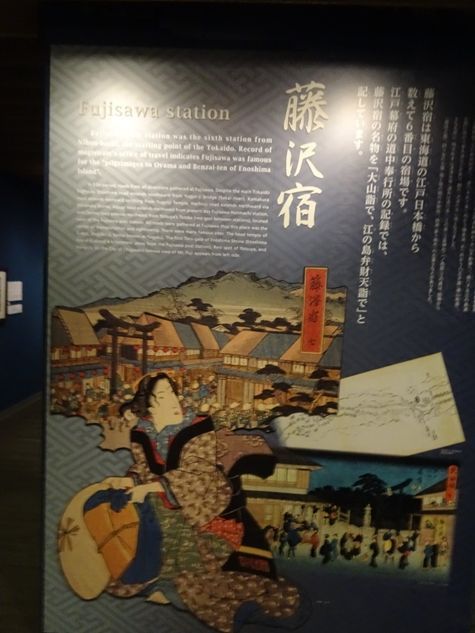

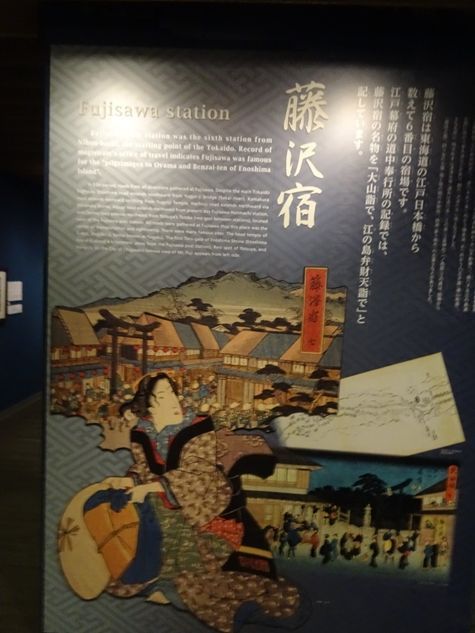

そして次に、藤沢宿コーナーへ。

藤沢宿は、東海道五十三次の 6 番目の宿場。

『東海道五十三次整備以前から清浄光寺(遊行寺)の門前町として栄え、後北条時代は

小田原城と支城の江戸城の桜田門、八王子城、玉縄城をつなぐ小田原街道の分岐点だった。

境川に架かる大鋸(だいぎり)橋(現遊行寺橋)を境に、江戸側(東岸)の大鋸町は

相模国鎌倉郡、京都側(西岸)の大久保町、坂戸町は同国高座郡に属した。

清浄光寺(通称:遊行寺)が近くにあり、手前の大鋸橋の京都側南東には

江島神社の一の鳥居があり、ここから絵の手前右手へ江の島道が約1里(約4km)の距離で

江の島に通じていた。また八王子道(現・国道467号)のわきには源義経が祀られている

白旗神社がある。幕末には70軒以上の旅籠があったのだと。』

ここ藤澤宿コーナーは通常は藤沢宿を描いた浮世絵を展示。また、宿場を描いた浮世絵や

絵図などの歴史資料を映像化し、藤沢宿の歴史や伝説を紹介しているのだと。

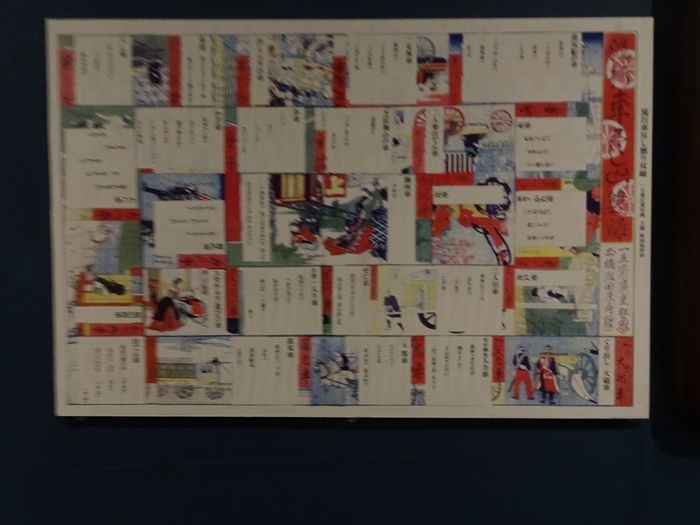

「三代目 歌川広重 流行車づくし廻雙禄(まわりすごろく)」

文明開化の象徴である「蒸気(機関)車」や「人力車」など、多様な「車」の数々を、

振り出しの「大砲車」から、上りの「御所車」まで並べた、廻り双六です。

こちらも「三代目 歌川広重 」。

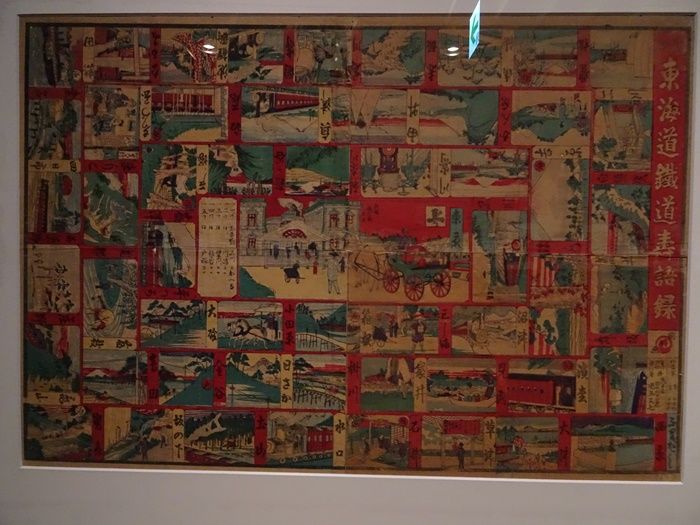

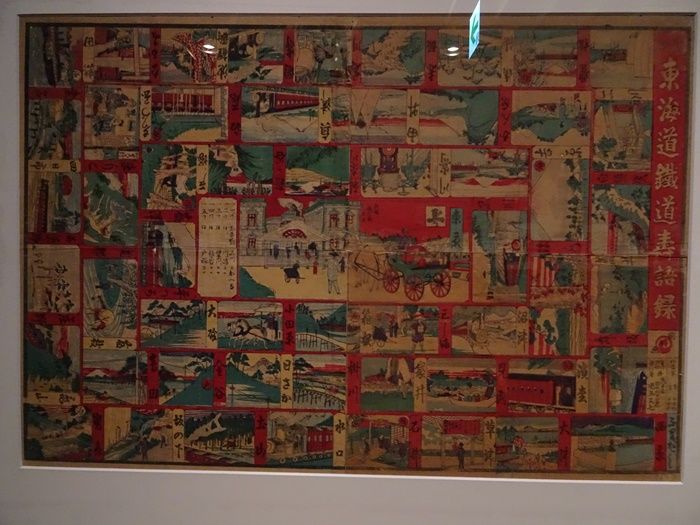

「歌川国利 新版東海道鉄道壽語録」 明治21年。

『江戸時代の東海道が双六の題材となったように、 明治になると鉄道(東海道本線)の各駅が

双六のマスとなっています。明治20年(1887)、東海道本線が横浜駅(初代)-国府津駅間で

延伸開業し、藤沢駅(停車場)もかいぎょうしました。藤沢のマスには、林間を入る蒸気車と

並んで、徒歩でゆく旅人と人力車が描かれています。

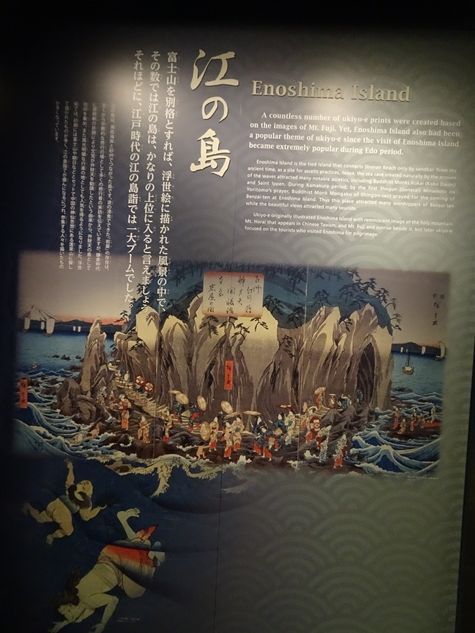

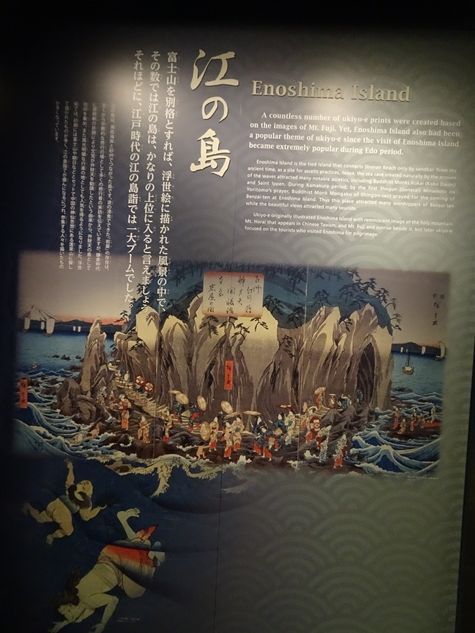

江の島コーナー。

通常は江の島を描いた浮世絵を展示しています。

また、信仰の島、行楽地として多くの人が訪れた江の島の姿を様々な資料を用いて

解説しています。

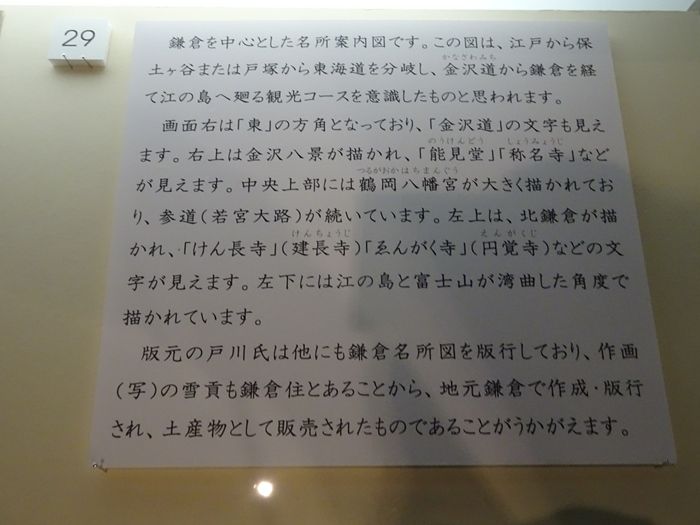

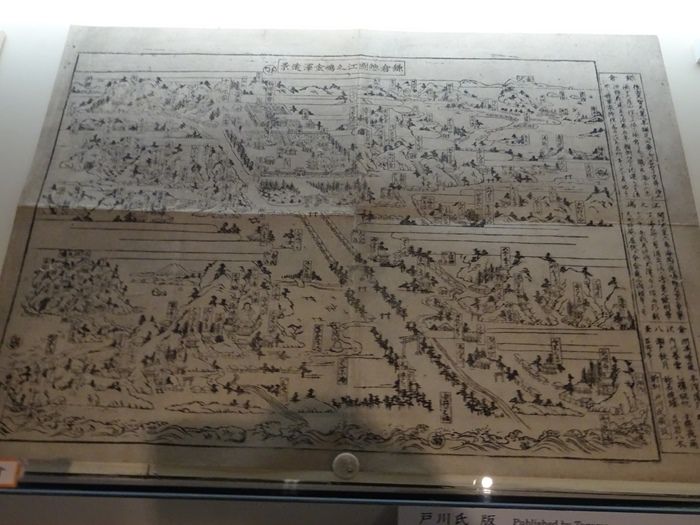

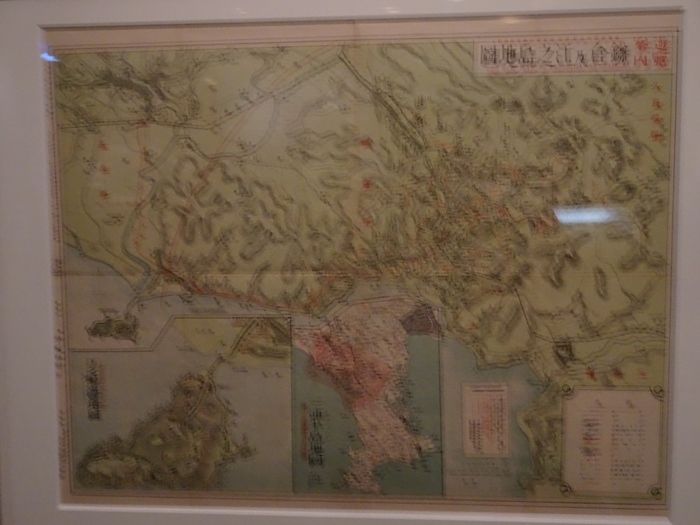

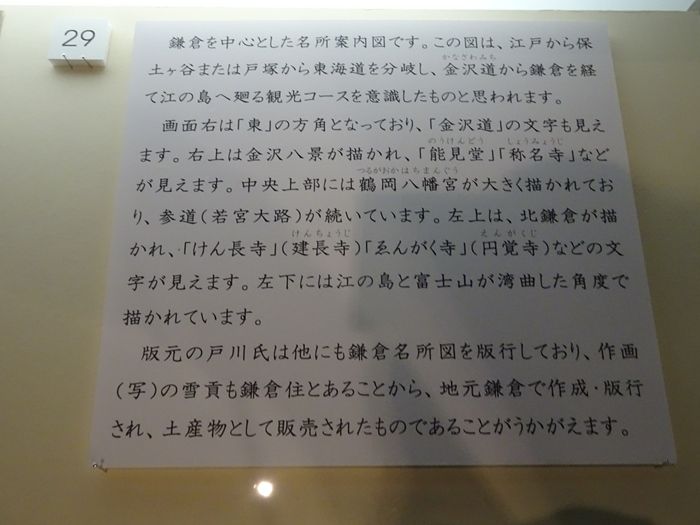

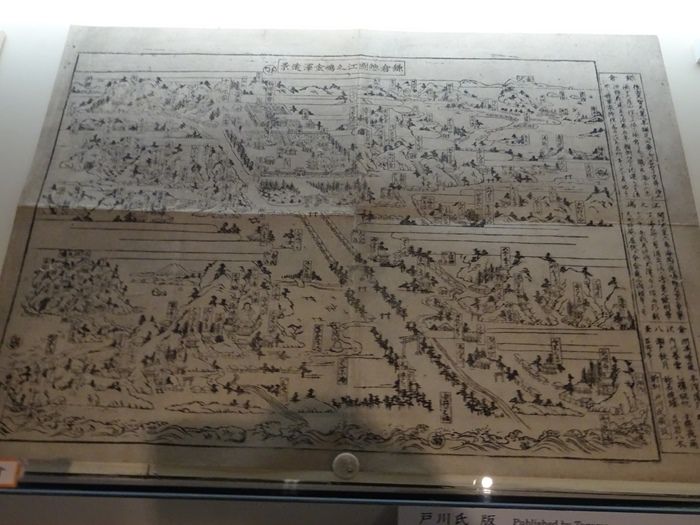

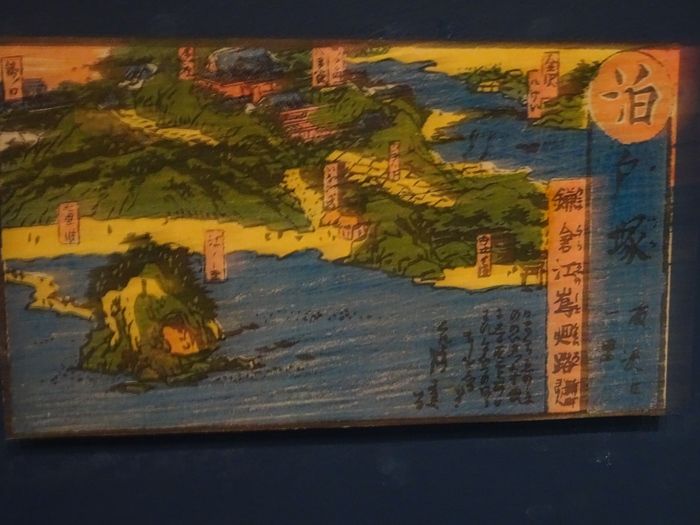

㉙鎌倉を中心とした名所案内図。

「鎌倉惣圖江之嶋金澤遠景」

左奥に金澤、中央に鶴岡八幡宮周辺、左下に江の島が描かれている鎌倉の名所案内図。

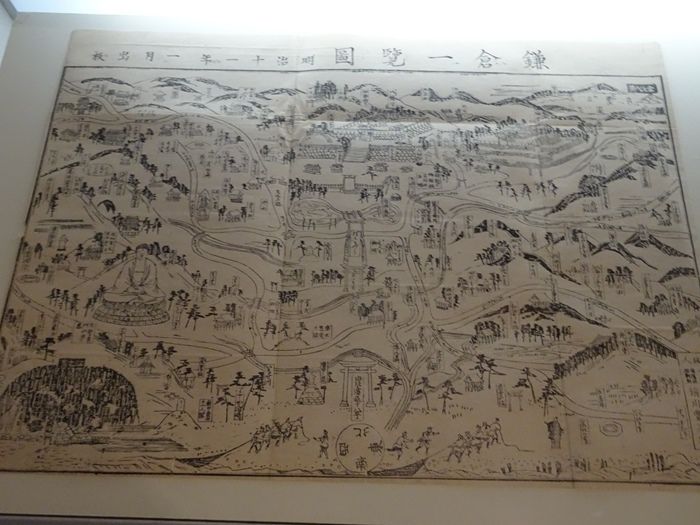

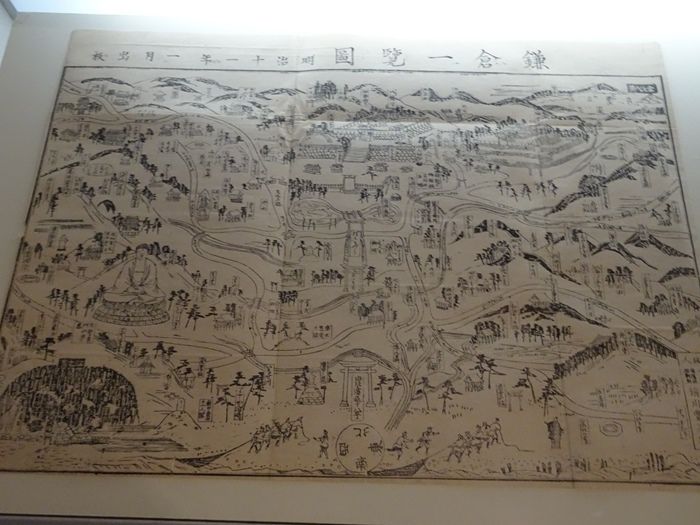

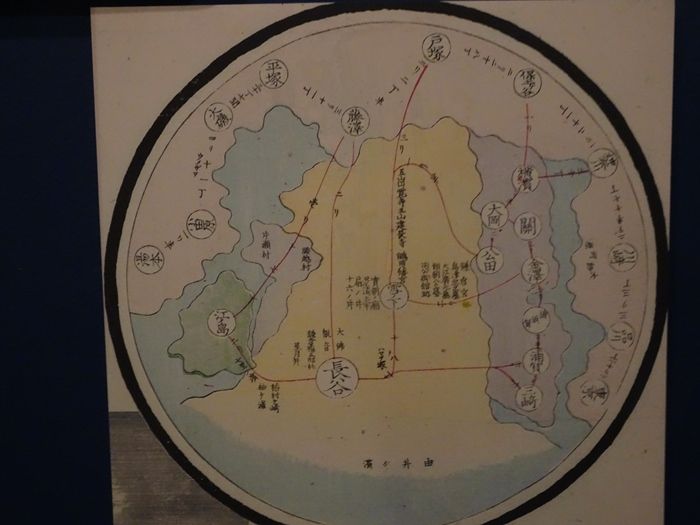

㉚「鎌倉一覧図」明治11年。

『鎌倉を中心とした名所案内図です。中央上部に鶴岡八幡宮を置く構図は

「鎌倉惣圖江之嶋金澤遠景」と同じですが、鶴岡八幡宮の右手に明治2年(1872)建立の

鎌倉宮が大きく描かれています。

また、大仏が大きくクローズアップされたり、海岸の地引き網が描かれるなど、観光要素が

取り上げられている点が特筆されます。

このような木版の絵画は、明治15年(1882)頃から次第に姿を消し、銅版画の絵地図が台頭する

ようになります。』

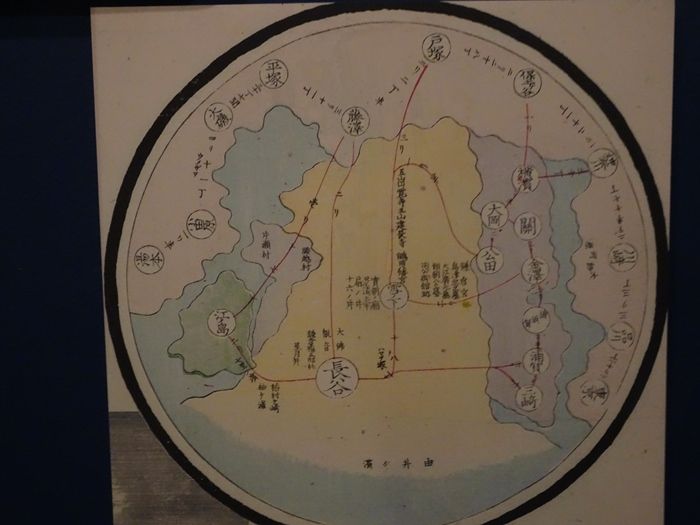

「金沢・鎌倉・江の島観光コース」

『江戸時代、江の島への参拝(行楽)は東海道を保土ケ谷・戸塚辺りから金沢(現横浜市)

方面へ別れ、鎌倉をめぐって江の島に至るという遊覧コースが多くとられたようです。

今期の江の島コーナーでは、幕末~明治期にかけての鎌倉・江の島関連の浮世絵に加え

当時地元(鎌倉・藤沢)で制作販売された絵地図類を紹介いたします。』

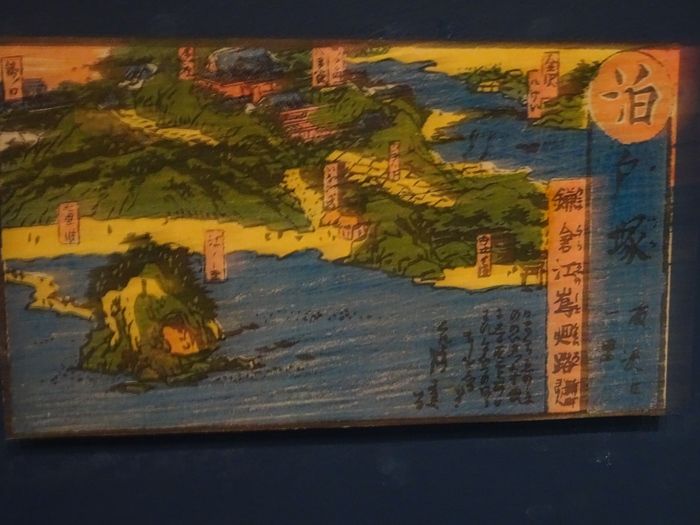

㉛「一新講定宿 三橋与八 相州鎌倉八幡宮・江嶋全景」

『一新講の加盟旅館であった長谷大仏前の三橋与八が出版した鎌倉・江の島案内図です。

右上の図では、神奈川・保土ケ谷・戸塚・藤沢等の各宿場から鎌倉方面へ向かう

道順が示されています。左上の図は江の島、左下の図は鶴岡八幡宮が、銅版画ならではの

精密な線画で描かれています。』

神奈川・保土ケ谷・戸塚・藤沢等の各宿場から鎌倉方面へ向かう道順が示されています。

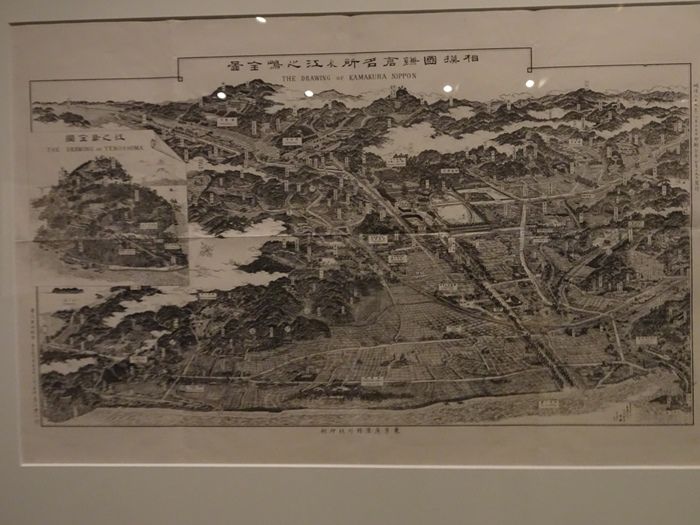

㉜「川上松麿 編輯発行 相模国鎌倉全図」明治24年。

㉝「東京浅草精工社発行 相模国鎌倉名所及江之嶋全図」明治29年(1896)

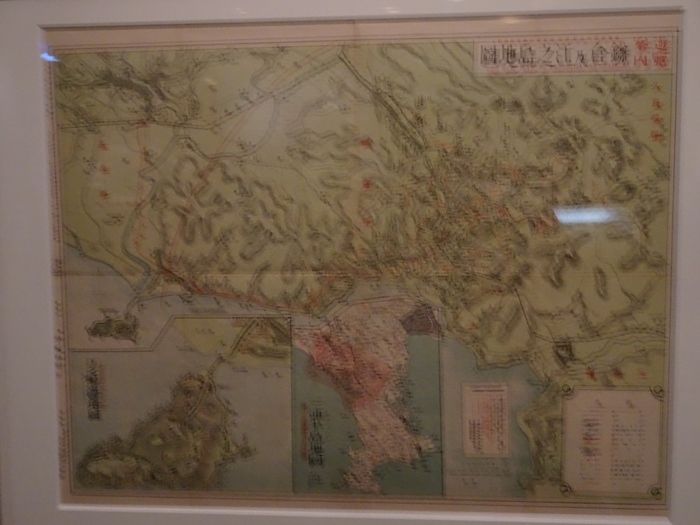

㉞「後藤邦栄堂(鎌倉)発売 遊覧案内 鎌倉及江之島地図」

『オフセットカラー印刷による鎌倉案内図です。二万五千分の一縮尺の近代的な作図方法で

ゲバ図を用いて高低差を表現しています。観光図的な要素は目立たなくなっていますが、

名所・旧跡は旧図を踏襲して挙げられています。』

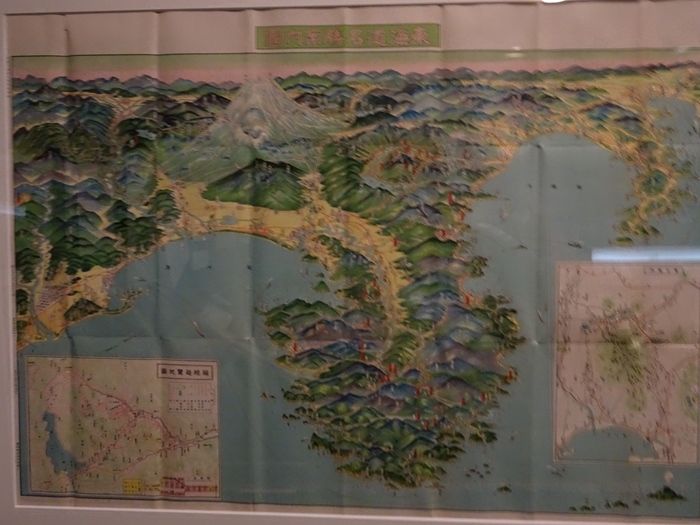

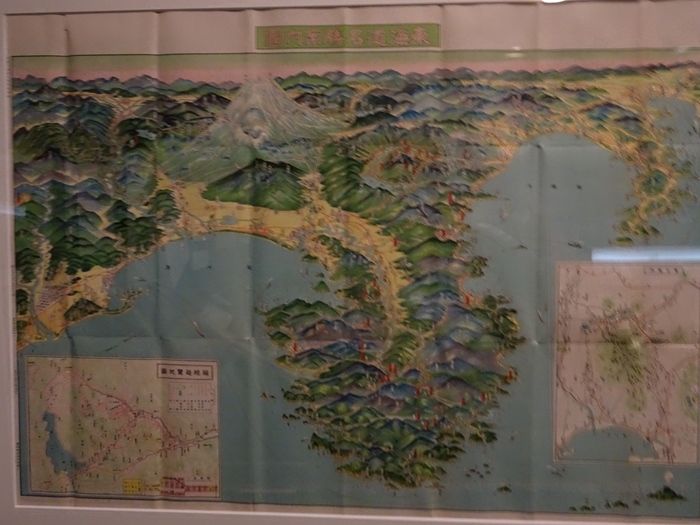

㉟ 「日本名勝協会 東海道名勝遊覧案内図」大正15年(1926)。

『富士・箱根・伊豆を中心とした観光案内図です。東は東京湾から、西は安部川までを描き

付図として「箱根遊覧地図」と「富士案内」の拡大図がえがかれています。

鳥瞰図的な描法からは、吉田初三郎の鳥瞰図の影響も感じられます。

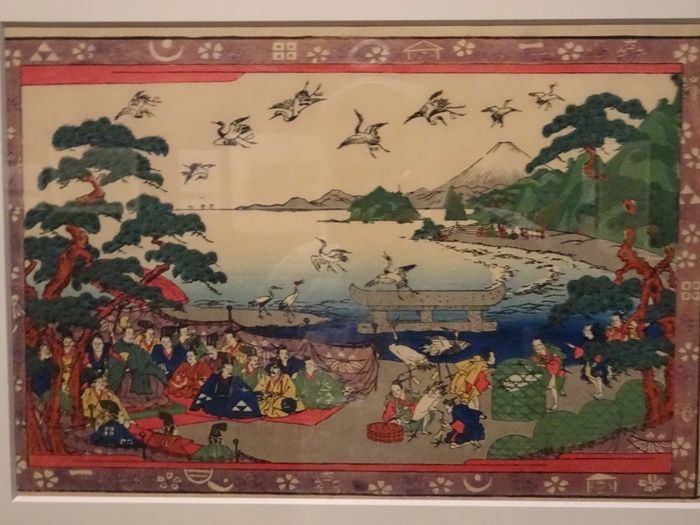

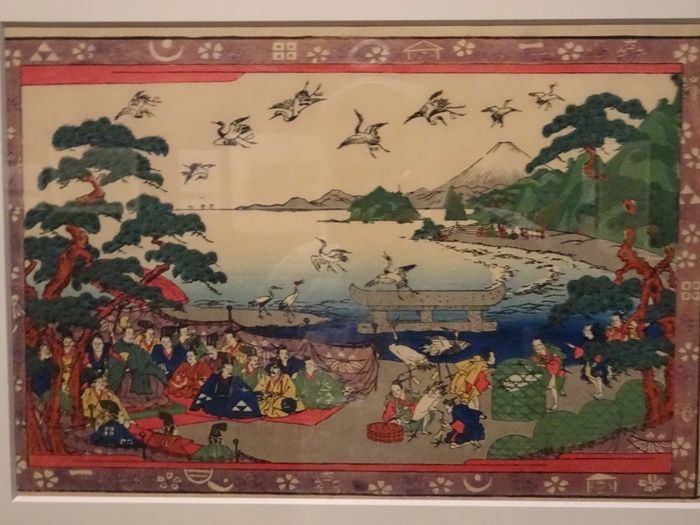

㊱「沢 雪嶠 浮江 源頼朝公鎌倉鶴ヶ岡ニテ鶴ヲ放ツ図」文化年間(1804-17)

『この作品は、文治3年(1187)に源頼朝によって行われた鶴岡八幡宮の放生会とは

殺生を戒める仏教の思想に基づき、捕らえられた魚や鳥獣などを野に放つ儀式のことです。

画中では、脚に札を付けた鶴が飛び立つ様子を描かれています。』

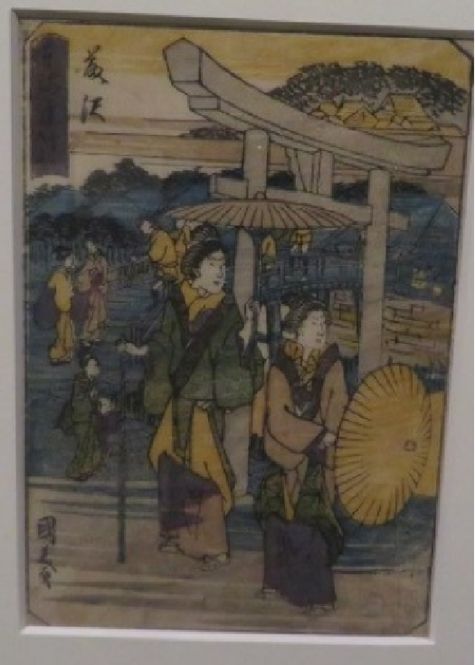

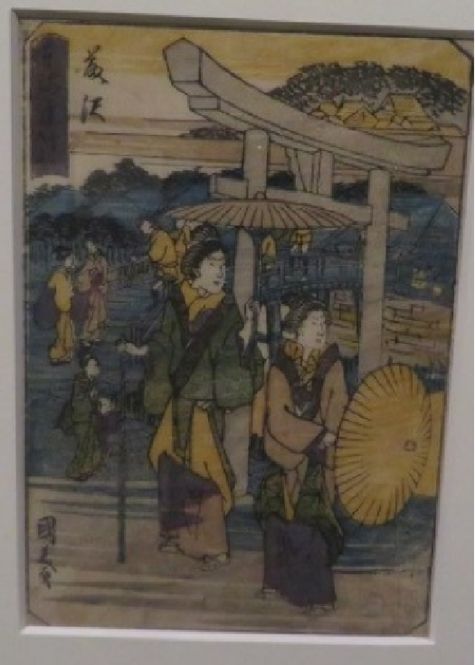

㊲ 「国義(松浦守美) 東海道五十三次 藤沢(売約版画)」

『画面手前に杖と傘を持った女性の二人連れが描かれています。

江の島詣の女性たちと考えられます。二人の後ろには、江の島一の鳥居と

大鋸橋(現・遊行寺橋)、後景の霞の向こうに時宗総本山清浄光寺(遊行寺)が

見えます。』

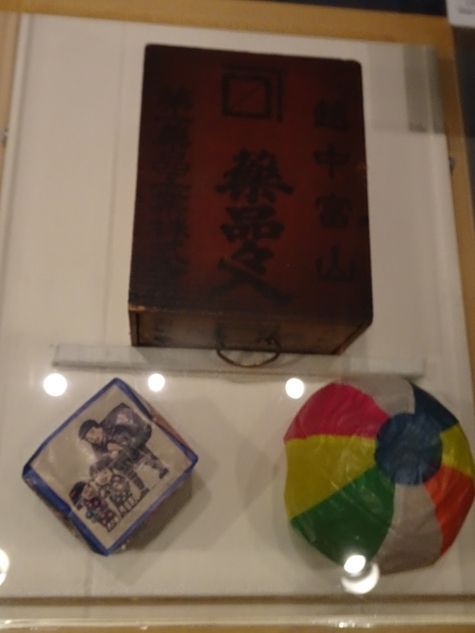

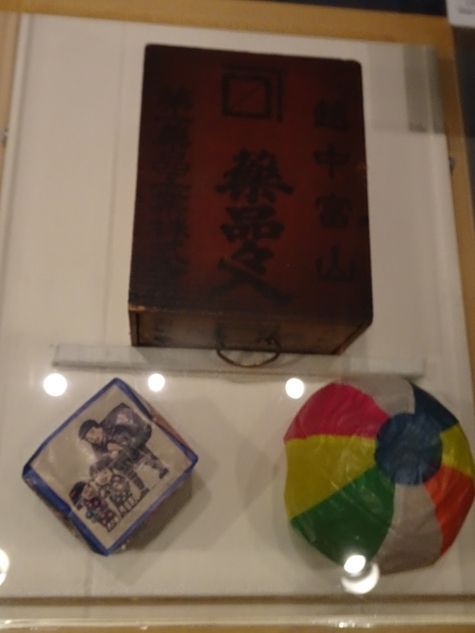

「富山の薬売りと浮世絵版画。」

『江戸から昭和の時代にかけて「富山の薬売り」の行商が日本全国に及び

風呂敷包みを背負った薬売りの佇まいや置薬の赤い薬箱、そしておまけに

もらえた素朴な味わいの紙風船などが年配の方には懐かしく思い起こされる

ことでしょう。』

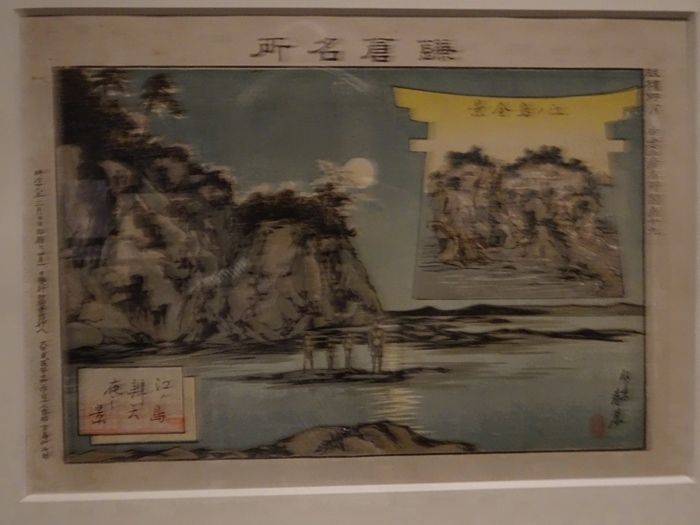

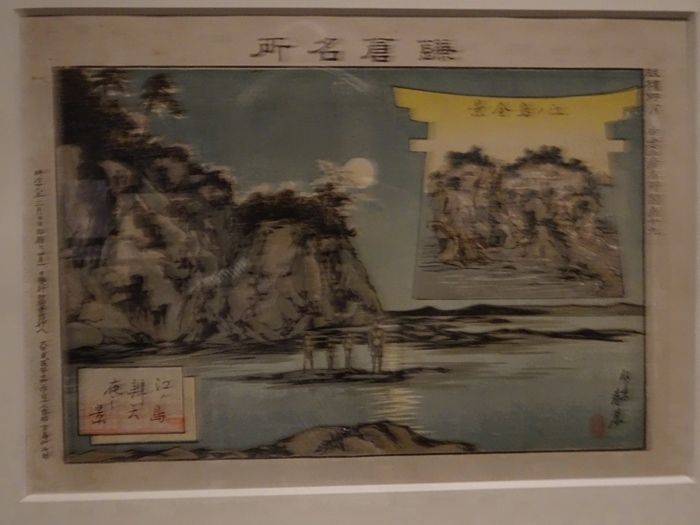

㊳ 「春孝 鎌倉名所江ノ島弁天夜ノ景」明治29年(1896)

『江戸時代の浮世絵において、「夜の江の島を題材とした作品はほとんど見られませんが

この作品では月明かりに照らされた江の島の様子が陰影表現をもって描かれています。

明治に入り,作品の描画の目的が観光要素としての名所の紹介から、風景の美しさを

表すことに移ってきたことを暗示させる作品です。』

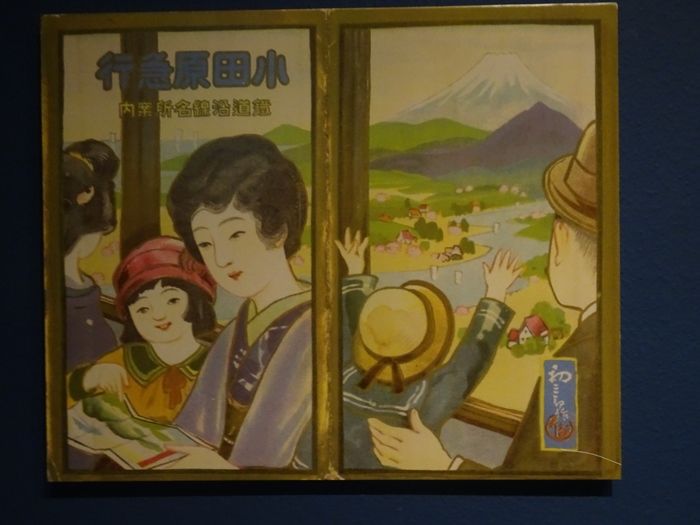

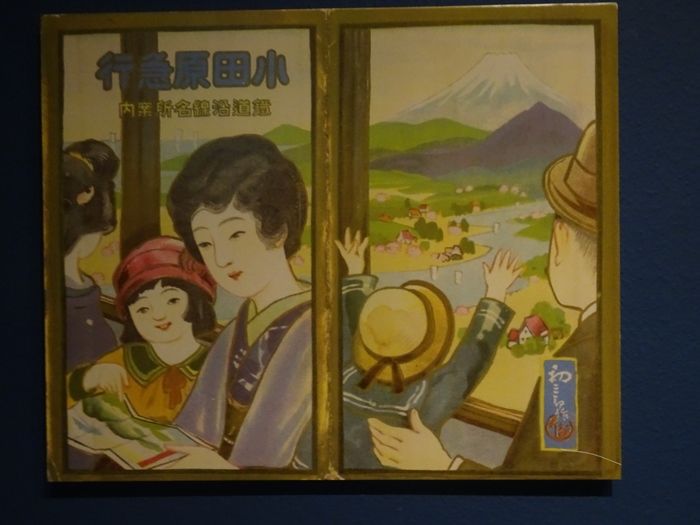

「小田原急行 鉄道沿線名所案内」

・・・ つづく ・・・

ここには歌川貞秀(うたがわ さだひで、生没年不詳)の鳥瞰図が展示されていた。

歌川貞秀とは、江戸時代後期から明治時代にかけての浮世絵師。

初代歌川国貞(三代豊国)の高弟であり、始めは五雲亭、後に玉蘭、玉蘭斎、玉蘭主人、

一玉斎、玉翁などと号したと。

横浜絵(よこはまえ)の第一人者といわれ、精密で鳥瞰式の一覧図や合巻(草双紙)の

挿絵を描いたことで知られていると。

横浜絵とは、江戸時代から明治時代に描かれた浮世絵の様式のひとつ。

主に横浜港、商館風建物、異国人の風俗などが描かれており、同じく異国趣味を

㉒「歌川貞秀 東海道名所之内 ふぢさは 遊行寺」

『文久3年(1863)の十四代将軍徳川家茂による上洛が行われると、これを題材とした

五十三次シリーズがいくつも発行されました。これらは「上洛東海道」や「行列東海道」などと

呼ばれ、爆発的な売れ行きで多くの版を重ね、幕末期の政情に対する庶民の関心の高さを

物語っています。

藤沢宿の遊行寺の前を通る一行が描かれています。題字の横には左右に「江戸の方」「鎌倉道」

遊行寺横の林には説教師(人々に語り継がれてきた物語)【小栗判官】に関連する「小栗道」

「小栗十騎の墓(小栗判官の部下の墓)」、右下の江の島一の鳥居付近には「江の嶋みち」と

いった表記が見られ、貞秀が地誌的な内容に意識が向いている様子がうかがえます。』

㉓「歌川貞秀 東海道名所ノ内 由井ヶ浜」

『「上洛東海道」シリーズの一枚です。波打ち際に立っているのが

立つことはなかったと考えられます。

由比ヶ浜の鶴岡八幡宮の一ノ鳥居の前あたりから、稲村ヶ崎、腰越、江の島、

さらには遠く箱根山、二子岳、下田、そして富士を望む景観が描かれています。

また、画面中央を分けるように描かれた松の枝や、ふたつの大波など、斬新な構図を

思いのままに描いた初代広重顔負けの構成力にも、貞秀の絵師としての非凡さが

㉔「歌川国網 東海道 白須賀」

『上洛東海道シリーズからの一枚で、海岸に沿って東海道を進む一行が描かれています。

行列の進む道は遠州灘を一望できる名勝地の潮見坂と思われます。潮見坂は京都から

江戸に進む際に初めて富士山を見ることが出来る場所として知られ、絵にも「冨士見松」

と名のついた松が見られます。』

㉕「歌川貞秀 三国第一山之図(富士山真景)」

『富士の五合目から頂上までを俯瞰的に画面いっぱいに描いた作品。ごつごつとした

茶色の岩肌にて富士を表現しているところが特徴的で、登山道には小さく人々が

画きこまれています。

また、主だった地点や名所などが事細かに記されており、富士登山の案内図の要素も

兼ね備えたものとなっています。

画中に「登山成就時玉瀾斎貞秀写」とあり、貞秀が富士に初登山の際に画かれた可能性も

指摘されています。』

㉖「歌川貞秀 新版東海道五十三次行列雙六」

『将軍家茂による上洛に際して作られた東海道双六で、東海道を埋め尽くすように行列の

人々が画かれた点が特徴の作品です。振り出しの江戸日本橋から、上がりの京都までの

道のりが全て一つの画面に盛り込められており、各土地の位置については実景とは

異なるものの、まるで鳥の目線で東海道を旅する気分を味わえる双六となっています。

画面中央には富士山が据えられ、その右下には藤沢宿見られます。さらに左下に目線を

移すと江の島も画かれていることがわかります。』

「東海道五十三次各宿場の風景図を染め付けた鉢」。

『鉢の外側の日本橋から始まって、終わりの三條(京都)は見込み(内側)の中央になります。

戸塚宿は大橋(吉田大橋)と茶屋(こめや)の軒、藤沢宿は遊行寺・遊行寺橋・江の島

一の鳥居が描かれ、図柄から歌川広重の東海道五十三次が人気を呼んだ天保年間以降に

制作された作品と思われます。

㉘「月岡芳年 東海道御幸之図」

『明治元年(1868)に制作された「西京」(京都)から「東京府」に至る、明治天皇の

東幸の様子を描いた作品。東海道の各宿が、ひとコマずつ双六風に描かれていますが、

到着地点の「東京府」のコマは日本橋ではなく江戸城となっています。

また人物は簡略化され、全てのコマが鳥瞰的な視点で描かれています。』

そして次に、藤沢宿コーナーへ。

藤沢宿は、東海道五十三次の 6 番目の宿場。

『東海道五十三次整備以前から清浄光寺(遊行寺)の門前町として栄え、後北条時代は

小田原城と支城の江戸城の桜田門、八王子城、玉縄城をつなぐ小田原街道の分岐点だった。

境川に架かる大鋸(だいぎり)橋(現遊行寺橋)を境に、江戸側(東岸)の大鋸町は

相模国鎌倉郡、京都側(西岸)の大久保町、坂戸町は同国高座郡に属した。

清浄光寺(通称:遊行寺)が近くにあり、手前の大鋸橋の京都側南東には

江島神社の一の鳥居があり、ここから絵の手前右手へ江の島道が約1里(約4km)の距離で

江の島に通じていた。また八王子道(現・国道467号)のわきには源義経が祀られている

白旗神社がある。幕末には70軒以上の旅籠があったのだと。』

ここ藤澤宿コーナーは通常は藤沢宿を描いた浮世絵を展示。また、宿場を描いた浮世絵や

絵図などの歴史資料を映像化し、藤沢宿の歴史や伝説を紹介しているのだと。

「三代目 歌川広重 流行車づくし廻雙禄(まわりすごろく)」

文明開化の象徴である「蒸気(機関)車」や「人力車」など、多様な「車」の数々を、

振り出しの「大砲車」から、上りの「御所車」まで並べた、廻り双六です。

こちらも「三代目 歌川広重 」。

「歌川国利 新版東海道鉄道壽語録」 明治21年。

『江戸時代の東海道が双六の題材となったように、 明治になると鉄道(東海道本線)の各駅が

双六のマスとなっています。明治20年(1887)、東海道本線が横浜駅(初代)-国府津駅間で

延伸開業し、藤沢駅(停車場)もかいぎょうしました。藤沢のマスには、林間を入る蒸気車と

並んで、徒歩でゆく旅人と人力車が描かれています。

江の島コーナー。

通常は江の島を描いた浮世絵を展示しています。

また、信仰の島、行楽地として多くの人が訪れた江の島の姿を様々な資料を用いて

解説しています。

㉙鎌倉を中心とした名所案内図。

「鎌倉惣圖江之嶋金澤遠景」

左奥に金澤、中央に鶴岡八幡宮周辺、左下に江の島が描かれている鎌倉の名所案内図。

㉚「鎌倉一覧図」明治11年。

『鎌倉を中心とした名所案内図です。中央上部に鶴岡八幡宮を置く構図は

「鎌倉惣圖江之嶋金澤遠景」と同じですが、鶴岡八幡宮の右手に明治2年(1872)建立の

鎌倉宮が大きく描かれています。

また、大仏が大きくクローズアップされたり、海岸の地引き網が描かれるなど、観光要素が

取り上げられている点が特筆されます。

このような木版の絵画は、明治15年(1882)頃から次第に姿を消し、銅版画の絵地図が台頭する

ようになります。』

「金沢・鎌倉・江の島観光コース」

『江戸時代、江の島への参拝(行楽)は東海道を保土ケ谷・戸塚辺りから金沢(現横浜市)

方面へ別れ、鎌倉をめぐって江の島に至るという遊覧コースが多くとられたようです。

今期の江の島コーナーでは、幕末~明治期にかけての鎌倉・江の島関連の浮世絵に加え

当時地元(鎌倉・藤沢)で制作販売された絵地図類を紹介いたします。』

㉛「一新講定宿 三橋与八 相州鎌倉八幡宮・江嶋全景」

『一新講の加盟旅館であった長谷大仏前の三橋与八が出版した鎌倉・江の島案内図です。

右上の図では、神奈川・保土ケ谷・戸塚・藤沢等の各宿場から鎌倉方面へ向かう

道順が示されています。左上の図は江の島、左下の図は鶴岡八幡宮が、銅版画ならではの

精密な線画で描かれています。』

神奈川・保土ケ谷・戸塚・藤沢等の各宿場から鎌倉方面へ向かう道順が示されています。

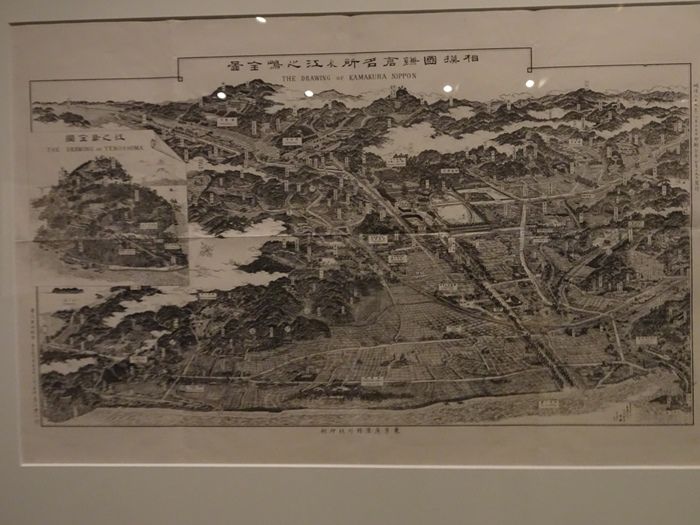

㉜「川上松麿 編輯発行 相模国鎌倉全図」明治24年。

㉝「東京浅草精工社発行 相模国鎌倉名所及江之嶋全図」明治29年(1896)

㉞「後藤邦栄堂(鎌倉)発売 遊覧案内 鎌倉及江之島地図」

『オフセットカラー印刷による鎌倉案内図です。二万五千分の一縮尺の近代的な作図方法で

ゲバ図を用いて高低差を表現しています。観光図的な要素は目立たなくなっていますが、

名所・旧跡は旧図を踏襲して挙げられています。』

㉟ 「日本名勝協会 東海道名勝遊覧案内図」大正15年(1926)。

『富士・箱根・伊豆を中心とした観光案内図です。東は東京湾から、西は安部川までを描き

付図として「箱根遊覧地図」と「富士案内」の拡大図がえがかれています。

鳥瞰図的な描法からは、吉田初三郎の鳥瞰図の影響も感じられます。

㊱「沢 雪嶠 浮江 源頼朝公鎌倉鶴ヶ岡ニテ鶴ヲ放ツ図」文化年間(1804-17)

『この作品は、文治3年(1187)に源頼朝によって行われた鶴岡八幡宮の放生会とは

殺生を戒める仏教の思想に基づき、捕らえられた魚や鳥獣などを野に放つ儀式のことです。

画中では、脚に札を付けた鶴が飛び立つ様子を描かれています。』

㊲ 「国義(松浦守美) 東海道五十三次 藤沢(売約版画)」

『画面手前に杖と傘を持った女性の二人連れが描かれています。

江の島詣の女性たちと考えられます。二人の後ろには、江の島一の鳥居と

大鋸橋(現・遊行寺橋)、後景の霞の向こうに時宗総本山清浄光寺(遊行寺)が

見えます。』

「富山の薬売りと浮世絵版画。」

『江戸から昭和の時代にかけて「富山の薬売り」の行商が日本全国に及び

風呂敷包みを背負った薬売りの佇まいや置薬の赤い薬箱、そしておまけに

もらえた素朴な味わいの紙風船などが年配の方には懐かしく思い起こされる

ことでしょう。』

㊳ 「春孝 鎌倉名所江ノ島弁天夜ノ景」明治29年(1896)

『江戸時代の浮世絵において、「夜の江の島を題材とした作品はほとんど見られませんが

この作品では月明かりに照らされた江の島の様子が陰影表現をもって描かれています。

明治に入り,作品の描画の目的が観光要素としての名所の紹介から、風景の美しさを

表すことに移ってきたことを暗示させる作品です。』

「小田原急行 鉄道沿線名所案内」

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.