PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

橋上駅の『JR国道(こくどう)駅』。

魚河岸通りに入ると、JR鶴見線の国道駅の前に出る。

鶴見線は、全長わずか9.7kmの都会の中のローカル線と言った感じである。

第一京浜国道と旧東海道の間に、そのものずばりの駅名である国道(こくどう)駅が出来ている。

鶴見線は鶴見駅と埋立地の臨海工業地帯を結ぶ線で、大正13年貨物専用として開業(1924年)。

その後、昭和5年(1930年)に旅客輸送も開始し現在に到っている線である。

JR国道(こくどう)駅舎の下には多くの自転車が。

浄土宗 慶岸寺(けいがんじ)。

入倉山 究竟院 慶岸寺と号す。

本堂。

開山「慶岸上人」は天正9年(本能寺の変の前年)示寂。

示寂とは菩薩(ぼさつ)や有徳(うとく)の僧の死。

堂内には阿弥陀三尊、善導・法然両大師、開山像等が祀られている。

昭和20年4月空襲で堂宇悉く灰燼に帰し、昭和35~40年本堂庫裏を再建した。

山門脇の「子育地蔵尊」(宝永6年安置)は往時より安産と赤子・幼児の

息災を念じ香煙が絶えないと。

六地蔵と鐘。

永代供養墓「蓮の臺(うてな)」。

臺とは土を高く積んで人が来るのを見張るための物見台のこと。

『子育地蔵尊』。

「子育地蔵尊」と書かれた扁額。

『冬木森稲荷神社(ふゆきもりいなりじんじゃ)』。

引き潮になると船が出せなくなるため漁師たちがこの神社の境内で潮を待ったことから、

塩待稲荷の別名があると。

総本社は、京都の「伏見稲荷大社」で御祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。

鳥居に掲げられた扁額。

正泉寺の短い参道に鶴見区で一番古いと言われる「地蔵尊」があった。

南西向きに安置されている地蔵は、慶安5年(1652)に供養造立したとある。

この地蔵は違うお寺に祀られるため運ばれている途中、こちらの参道で休息のため

一時置かれたが、再び動かそうとしたところ、持ち上げることが出来なかったと言う

伝承が残されているという。

『正泉寺(しょうせんじ)』の山門。

南海山 瑠璃光院 正泉寺と号す。

神奈川金蔵院の末寺で、玉川八十八ヶ所霊場の第八番札所。

明治五年に学制が布かれると、翌六年には正泉寺に生麦学舎が始まったと。

参道右手に祠があった。

一番左手に「亀の供養塔」。

この亀の由来は、明治四十五年(1912)の夏のある日、いつものように生麦では

地曳網を引き上げていると、網の中は魚が一杯入っていて大漁だった。

そして、魚の中に一匹の大海亀が入っていたと。

漁師たちは、亀は龍宮のお使いだといって、亀に酒を飲ませ、甲羅には親方の名前と

富士山(富士講)を書いて、海に放そうとしたら、その時が亀の寿命の万年目に当ったのか、

あっけなく死んでしまった。漁師たちは、ねんごろに正泉寺の墓地に葬り、亀の墓を建て

手厚く供養した。その後、江ヶ崎屋の人は漁が少なくなると、亀の墓にお参りして

漁を授けてくれるようにお願いをすると、その願いがかなえられるのか大漁が続いたと。

その隣右側に「お心中様」。

明治十五年六月、南浜の舟着場に心中死体が流れ着いた。浜の人達はこれをあわれみ、

正泉寺に埋葬しねんごろに供養した。寺の過去帳には、天明四年(1784)三月八日に

男女の漂着死体を葬ったとあり、長い間には、何度かこの様なことがあったと思われる。

心中供養碑はその後、火災や震災などにより、寺の片隅にかたづけられていたと。

右手には「真韻(まいん)」と刻まれた石碑が。

真韻とは”真の追求、韻を踏むように真実を伝え仲間を増やす”ことであると。

桜さくら はかなく散り 姿にも おもひかはせし 色はみえけり 鶴 園

こころだに こふる涙の 海よりや おもいしつめる 身とはなりけむ 直幸

「お心中様」と向かい合うように右手には祠が。

真中に地蔵菩薩立像、右手には僧衣の坐像石仏、左手には観音菩薩立像が並んでいた。

本堂。

第108代・後水尾天皇の御代、寛永元年(1624)全浄法印による開創。

本尊は海中より出現したといわれる薬師如来座像で御身8寸、春日仏師毘首羯磨の作と

伝えられている。

そして魚河岸通りの中央右手にあるのがこの『道念稲荷神社(どうねんいなりじんじゃ)』である。

朱の鳥居が並ぶ神社。

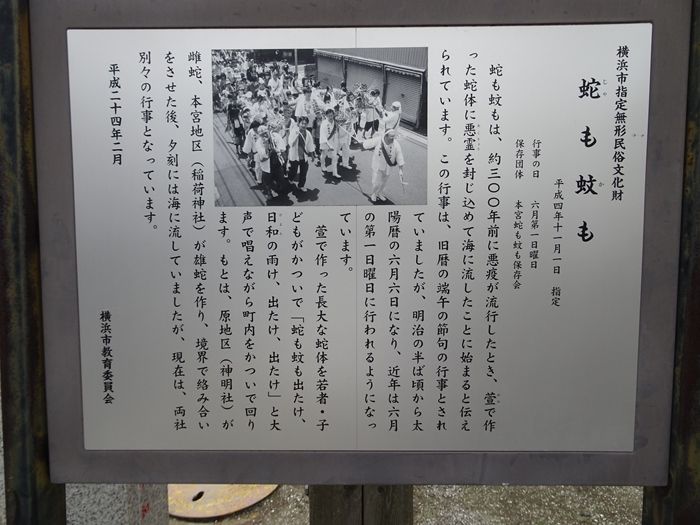

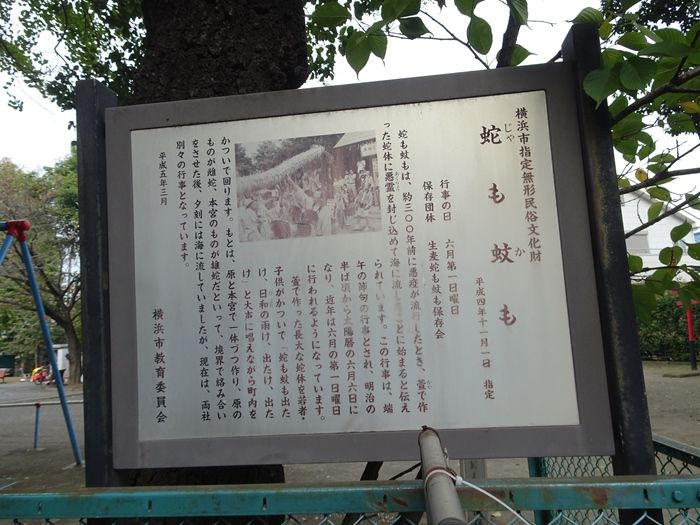

道念稲荷社に数百年前から伝わる「蛇も蚊も」祭りは、横浜市の無形民俗文化財に指定。

蔦で作った20mもの大蛇を担ぎ、「蛇も蚊も出たけ 日和(ひより)の雨け 出たけ 出たけ」と

大声に唱えながら、町内を練り歩くとか。毎年6月第1日曜日に行われていると。

『生麦水神社 (なまむぎすいじんしゃ)』。

石鳥居と奥に社殿が。

社殿。

生麦水神社の創建年代は不詳だが、新編武蔵風土記稿に記載のあることから

江戸時代末期には創建されていたと。

もとは、正泉寺の寺内にあり、昭和三年に現在の地へ移った。

昔から北の八幡様、本宮の道念様、原の神明様というように、南の水神様として

地区の人々の信仰を集めていた。特に南浜を中心として北や本宮の漁師達は、

「板子一枚下は地獄」の海の仕事に危険はつきもので、安全を願い、

狛犬が個性的なお顔。

サッカーボールを持っているがごときで。

富士浅間大神と刻まれた石碑。

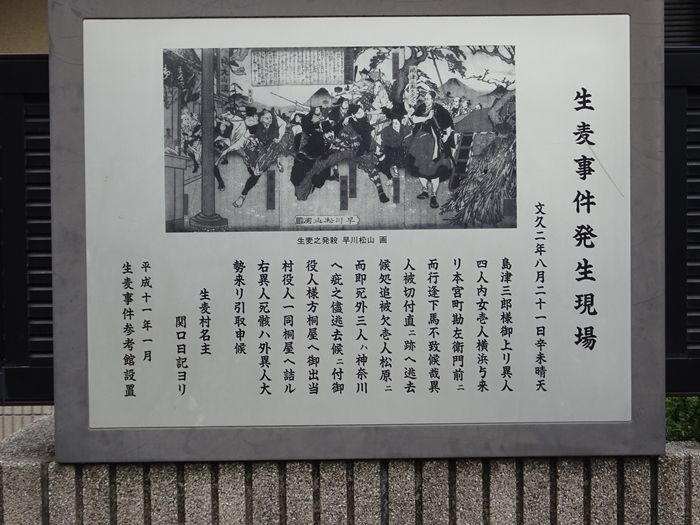

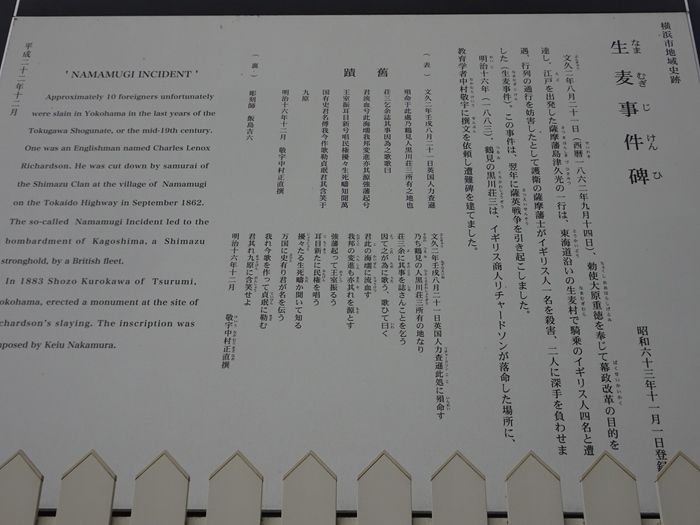

そして『生麦事件発生現場』。

生麦事件は、文久2(1862)年8月21日、武蔵国橘樹郡生麦村(現・神奈川県横浜市鶴見区生麦)付近で、薩摩藩主の父・島津三郎久光の行列と遭遇した騎乗のイギリス人4名を、供回りの藩士が

生麦事件の発生現場に、民家の塀に説明板が立っていた。

「文久二年八月二十一日辛未晴天

島津三郎様御上リ異人四人内女壱人 横浜与来リ本宮町勘左衛門前ニ而行逢下馬不致候哉

異人被切付直ニ跡ヘ逃去候処 追被欠壱人松原ニ而即死 外三人ハ神奈川ヘ疵之儘逃去候ニ付

御役人様方桐屋ヘ御出当村役員一同 桐屋ヘ詰ル右異人死骸ハ外異人大勢来リ引取申候」

島津候の行列が、神奈川方面から馬で来た。どこの国ともわからない異人4人(うち女1人)と出合い、

行列の先方の人々が声をかけたが、異人たちは聞き入れず、駕籠先近くまで乗り入れたので、

行列の藩士が異人の腰のあたりに斬りつけたようで、そのまま異人は立ち去り、一人は深手の様子で、

字松原で落馬して死に、他の三人はどこかへ立ち去ったと。

生麦事件現場の裏にあった『御社母子稲荷神社』。

咳を治癒する神として『新編武蔵風土記』などにも記載されている古社。

『御社母子稲荷神社』と書かれた扁額。

首都高速神奈川7号横浜北線が前方に姿を現す。

更に進み、右手に折れると正面にあったのが『神明社』。

原の神明社と本宮の道念稲荷社の2か所に数百年前から伝わる「蛇も蚊も」祭りは、

横浜市指定無形民俗文化財。生麦が農漁村であったころの雨乞い祈願の行事で、

悪疫を追い出し豊漁も祈ったと。

神明社 社殿。

旧東海道に戻ると左手にキリンビール横浜工場第2物流センターが。

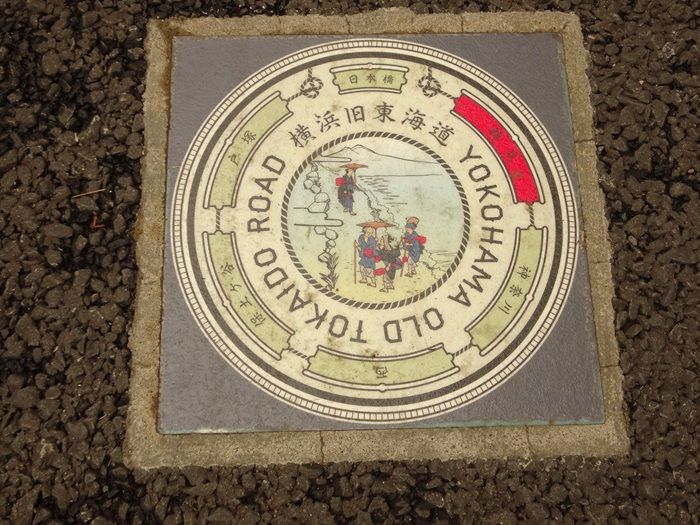

路面の横浜旧東海道の表示板

ここの宿「鶴見」は赤色で、次からの宿、方位も表示されていた。

横浜北線及び岸谷生麦線の高架下緑地に沿って歩く。

そして右手に折れ第1京浜を渡り『生麦事件参考館』を訪ねる。

一般住宅の建物。

幕末に東海道生麦村(現在の横浜市鶴見区)で薩摩藩士が英国人を殺傷した

「生麦事件」の歴史的意義を伝えようと、地元住民が自宅敷地内に作った

私設資料館「生麦事件参考館」。

帰宅して調べてみると開館20年の節目となる5月3日に閉館したようであった。

ただし閉館後も参考館はそのまま残すと。

地元の歴史愛好家らに管理・運営をお願いすることも検討しており、

資料は今後も活用していく方針だと。

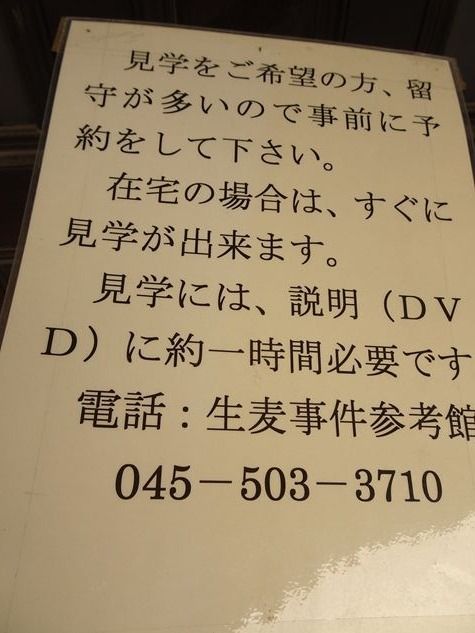

参考館を見学するには事前予約が必要。入館無料。

そして旧東海道に戻ると左手に『生麦事件碑』が高速道路の橋梁下に建っていた。

実はこの石碑は、もともと200mほど西側にあったが、横浜環状北線という道路工事のため、

現在地に仮移設されているのだと。

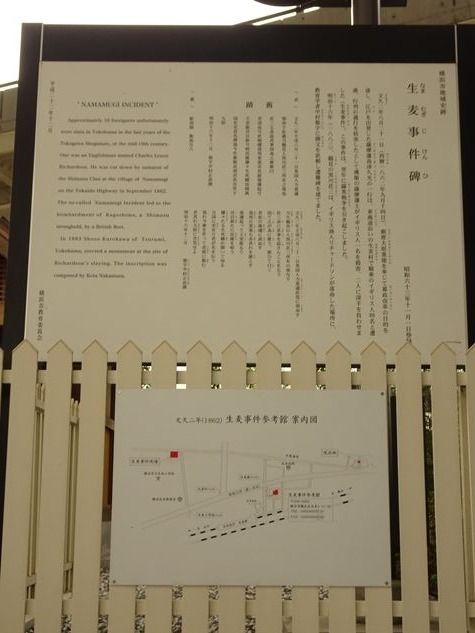

『生麦事件碑』と『生麦事件参考館 案内図』

文久2年(1862年)、薩摩藩主の父・島津久光の行列が生麦村を通行中、4人の外国人が

馬に乗ったまま行列を横切ろうとし、警護の薩摩藩士に殺傷された事件である。その内の一人、

英国商人リチャードソンはまもなく絶命した。

この事件に対し、イギリスは幕府に10万ポンド、薩摩藩に2万5千ポンドと犯人逮捕を

要求したが、薩摩藩は応ぜず、薩英戦争に発展した。

明治16年、鶴見の黒川荘三がリチャードソンの死を悼み、事件の風化を防ぐために私費を投じ、

生麦事件碑を建立。地元顕彰会が毎年8月21日に記念祭を行っている。横浜市登録文化財。

そして『キリン横浜 ファクトリーショップ』が奥に。

右手の煉瓦造りの建物が『スプリングバレー ブルワリー横浜』

つくり手たちの個性とこだわりが感じられる、多彩な6種類のビールや限定ビール、

ビールにホップやフルーツなどの自然素材を組み合わせて作るインフューズドビールを

楽しめるのだと。

しかしこの日はグッ!!と我慢し歩を進めるつもりであったが幸い??この日は

月曜日で休館であったのであった。

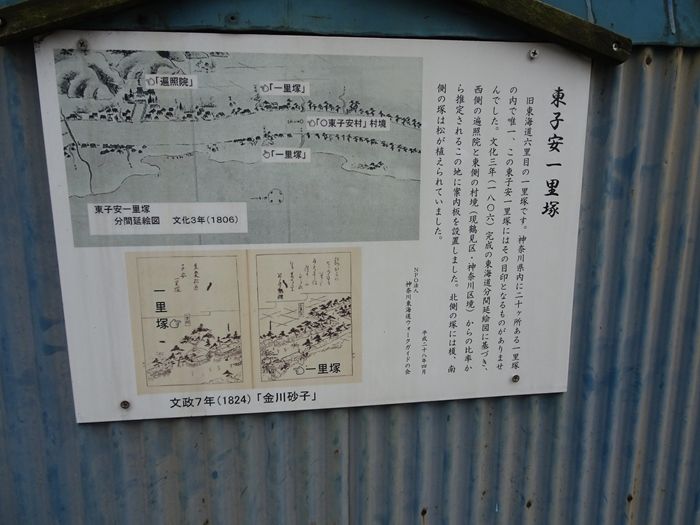

『東子安一里塚』。

神奈川県内に20ヶ所ある東海道一里塚で唯一、この6里目の東子安一里塚には

その目印が無い為、文化3年(1806)完成の東海道分間延絵図に基づき、

西側の遍照院と東側の村境(現・鶴見区・神奈川区境)からの比率で場所を特定したのだと。

北側の塚には榎、南側の塚は松が植えられていたと。

・・・ その2 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12