PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【時間が出来れば、…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『平塚宿・京方見付』を後にし大磯町に入る。

右手前方に『高麗山』の雄姿が。そして高麗山の山頂にあるのが「湘南平」。

湘南平は、神奈川県の平塚市と大磯町の境にある標高181mの丘陵で、高麗山と泡垂山の

山頂一帯を指す。都市計画公園としての名称は、高麗山公園。

地元ではかつて千畳敷と呼ばれていたが、公園として整備するにあたり

湘南平と呼ばれるようになった。

高い山ではないが相模湾を一望できる眺望は素晴らしく、桜の木も多く花見の季節は

家族連れで賑わう。平らな山頂に現在はレストハウスとテレビ塔(平塚テレビ中継局)がある。

「関東の富士見百景」、「かながわの景勝50選」、「かながわの花の名所100選」、

「かながわ未来遺産100」、「かながわの公園50選」、「夜景100選」及び「平塚八景」に

選ばれている。

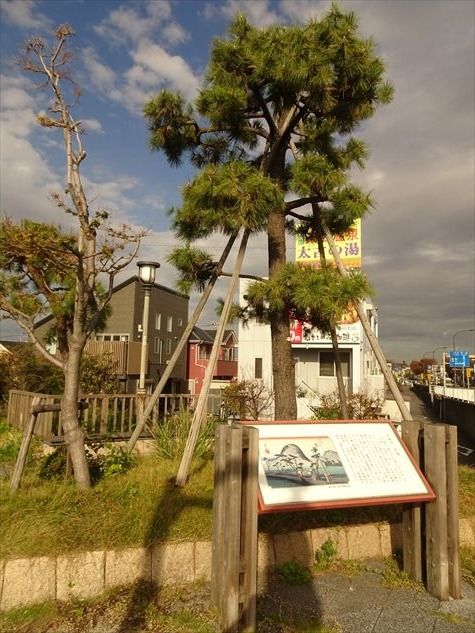

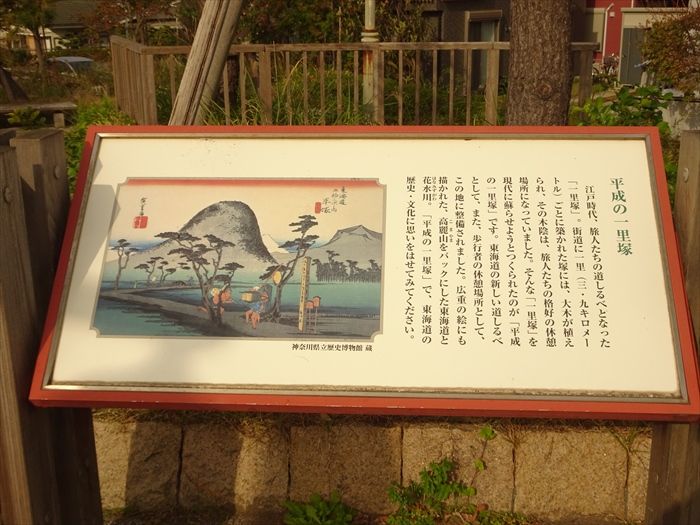

「平塚の一里塚」ではなく『平成の一里塚』。

「江戸時代、旅人たちの道しるべとなった「一里塚」。街道に一里(3.9Km)ごとに

築かれた塚には、大木が植えられ、その木陰は、旅人たちの格好の休憩場所になっていました。

そんな「一里塚」を現代に蘇らせようとつくられたのが「平成の一里塚」です。

東海道の新しい道しるべとして、また、歩行者の休憩場所として、この地に整備されました。

広重の絵にも描かれた、高麗山をバックにした東海道と花水川。

「平成の一里塚」で、東海道の歴史・文化に思いをはせてみてください。」と。

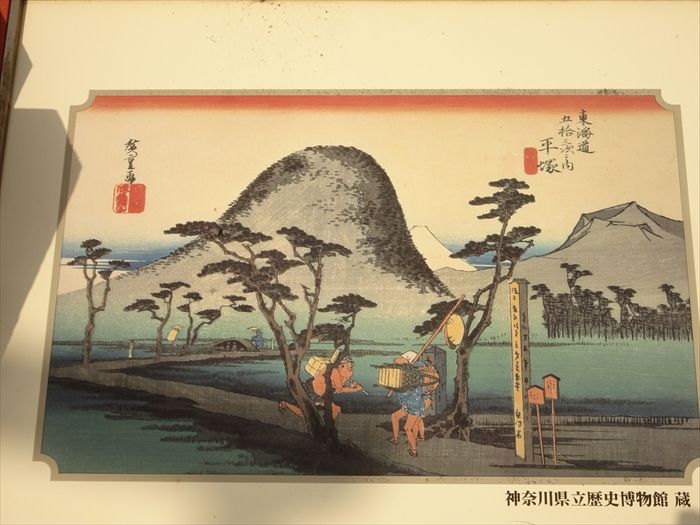

『歌川広重 東海道五十三次 平塚 縄手道』を再び。

この絵は平塚市と大磯町、江戸時代で言えば平塚宿と高麗村(高麗寺村)との境界線が

描かれています。

絵に描かれた杭型の看板(榜示杭)がその境界線。そのちょっと奥には松の木があり、

さらに石でできた道路標識があり、さらに道路が描かれている。道路標識があるくらいだから、

この道は何か重要な道であることはたしか。明治19年の地図ではその道路は描かれていないが

どうもこの道が江戸時代後期の中原街道ではないかと。

紅葉が始まった高麗山。

そして『花水川』に。

『花水橋』を渡る。

『花水橋』から花水川と大山を見る。

大磯町の汚水マンホール蓋。

美しい大磯の海岸風景に、町の花サザンカと町の木クロマツ、町の鳥カモメのカラーデザイン。

「大磯」と「おすい」の文字が。

日本橋まで(から)66Km。

『高来神社(たかく じんじゃ)』

「高来神社入口信号」を右に入った所が高来神社で、後の高麗山が御神体である。

高麗(こま)に鎮座する神社。高麗神社とも呼ばれる。

旧社格は郷社。社名は一説に朝鮮半島にあった高句麗からの渡来人に由来するといわれる。

一の鳥居の前に建つ社標石の文字は、紀州徳川家第八代藩主だった徳川頼倫の麗筆という。

頼倫の実弟徳川茂承が高麗に土地を購入して別荘を建てたため、高麗山の麓の住人は

その別荘を「紀州さん」と呼んでいたという。

鳥居の神額は、明治の軍人政治家で第二次山縣内閣では文部大臣も務めたことのある

樺山資紀の筆によるものとのことだ。

高麗山に向かって参道を歩く。

高麗山は古代から神宿る山として信仰を集めていたという。

神功皇后の三韓征伐の後、武内宿禰が奏上して、東夷静謐の為に神皇産霊神・

高麗大神和光(高麗権現)を高麗山上に遷して祀った。 それがこの神社の始まりだとされている。

江戸時代以前には高麗権現を祀る高麗寺という神仏習合の寺院があったが、明治になり

神仏分離令で寺は廃され、高麗神社と改称された。

その後、明治三十年になりさらに「高来神社」に改称されたのだと。

『関東ふれあいの道』案内道標。

関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)は、関東地方、一都六県(東京都、埼玉県、群馬県、

栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県)をぐるりと一周する長距離自然歩道。

高麗山に向かって高来神社の参道を歩く。

手水舎。

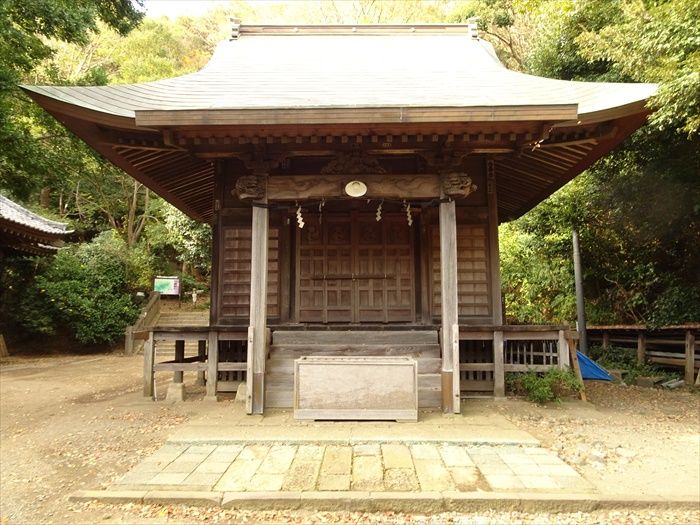

『本殿』。

現在の本殿はかって高麗寺の本尊だった千手観音菩薩を安置して祀っていた下宮である 。

かつては高麗山の山頂に上宮があって高麗権現社といい、右の峰に白山権現を、

左の峰に毘沙門天を勧請して「高麗三社権現」と称したと。

現在は、山頂に「高來神社上宮造營所跡」として礎石と小さな石の祠があると。

『神輿社』。

高来神社の春季大祭と言われる山神輿(やまみこし)のお祭り用の神輿を安置。

高来神社から高麗山頂に御神輿が渡御し(登り)、高麗山頂から高来神社に

御神輿が還御(下り)するお祭り。

神武天皇の時代の創建とする記録があるという。

かつては高麗山の山頂に上宮があって高麗権現社といい、右の峰に白山権現を、左の峰に

毘沙門天を勧請して「高麗三社権現」と称した。

高句麗が新羅・唐連合軍に滅ばされた時に、その王族・若光を中心に高麗人が相模国大磯に渡来し

その後若光一族を含めた各地の高麗人は武蔵国高麗郡(こまぐん)に集められ、高麗神社も

設立したという。高来神社の例大祭「御船祭」の木遣歌「権現丸」に、「高麗国守護」が渡来して

「大磯浦の守護」となったとある。

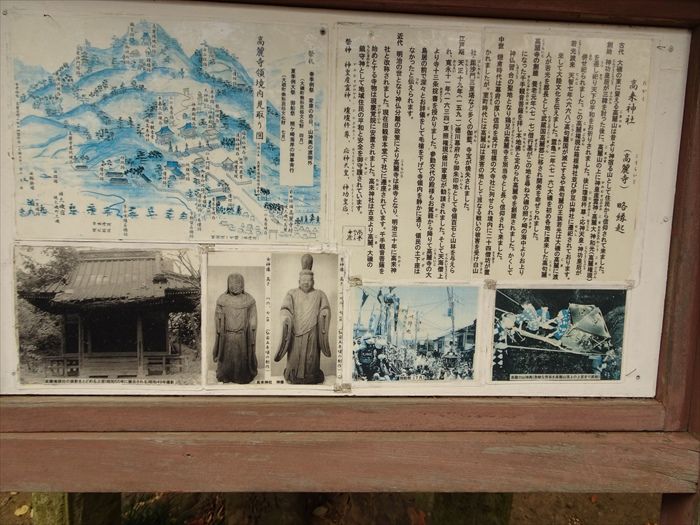

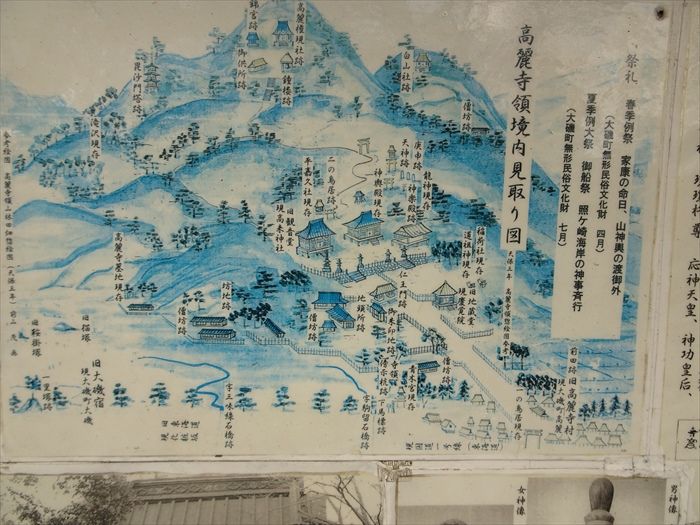

『高麗寺領境内見取り図』天保3年(案内板)。

『平嘉久社(ひらかくしゃ)』。

平嘉久社と称える祠には、山の神、農業の神、航海の神、が祀られていると。

平嘉久社の手前には高麗山頂への男坂、女坂と書かれた道標が。

『高麗山県民の森案内図』

県民の森にもなっている。

181m程度ですが、眼下に相模湾が広がり、西には富士山、北側に大山や丹沢山系などの

眺望を楽しむことができるのだと。

『豊受姫大神』。

天然記念物に指定されている高麗神社のシイニッケイに囲まれた

『靖国之塔』と『忠魂碑』。

高麗神社のシイニッケイはスダジイとヤブニッケイの2種が一体化した樹木であると。

高来神社に隣接する慶覚院は、1613年(慶長18年)創建の寺院。 高麗寺の末寺だった。

明治の神仏分離によって高麗寺が廃されると、千手観音他の仏像がこの寺に移されている。

かつては、北下町にあったが、明治23年8月に南下町で起こった大火で焼失したため、

檀家が多い高麗地域の村持地蔵堂に移された(現在地)。

『慶覚院 仁王門』。

『本堂』。

本尊は、大磯唐浜の沖より漁民が網で引き上げたものと伝わる千手観音立像(秘仏)。

『鐘楼』。

『雞足寺(けいそくじ)』と書かれた扁額。

高麗寺慶覚院は天台宗の寺で雞足山雲上院別当高麗寺慶覚院という。

雞は鶏の旧字。

そして高来神社・慶覚院を後にし旧東海道を更に進むと直ぐ右手にあったのが

『虚空蔵尊』の小さな祠。

『虚空蔵尊』と刻まれた石柱と案内板。

当時、虚空蔵と熊野権現を祀った堂があり(現存)、ここに下馬標が立っており、

大名行列もここで下馬し、東照権現の併祀された高麗寺に最敬礼をして静かに寺領内を

『化粧坂(けわいざか)公園』。

さらに歩を進める。暫く行くと「化粧坂入口」交差点に到着。

ここから旧東海道は右手へ別れ、多少昔の面影が残る田舎道になった。

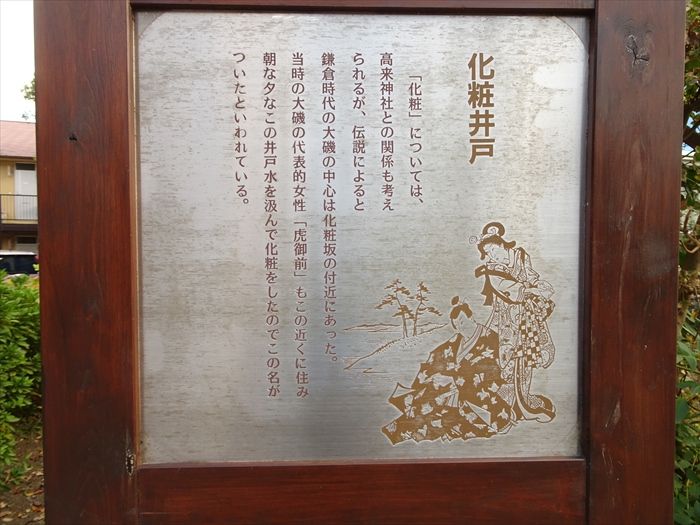

『化粧井戸(けわいいど)』。

『曽我物語』の主人公、兄の曽我十郎の恋人である虎女。

虎女は17歳で大磯の菊鶴という長者にもらいうけられ遊女になりました。

当時の遊女とは江戸時代のような零落した女性が行き着く暗いイメージではなく、

むしろ知識人であり歌舞などの技芸を厳しく躾られ、時には教養も身につけた女性たちであり、

神聖な存在として巫女の代わりをするようなこともありました。

虎女は十郎が仇討ちの本望を遂げ命を落とすまでの2年間及び63歳で生涯を閉じるまでの

晩年を大磯の地で暮らしていたのだと。

その虎女が化粧をする際に使用した井戸、それが化粧坂の東海道松並木にあるこの化粧井戸。

更に旧東海道の面影が残る化粧坂を上る。

化粧坂は、松と雑木の並木道になっていた。

『大磯宿 化粧坂の一里塚』。

鎌倉時代の大磯宿は,化粧坂のこの付近だったという。

江戸日本橋より16里。

説明によると『高さ約三米程の上に海側は榎を山側はせんだんを植え』てあったと。

釜口古墳の案内も。

人の姿も少なく。

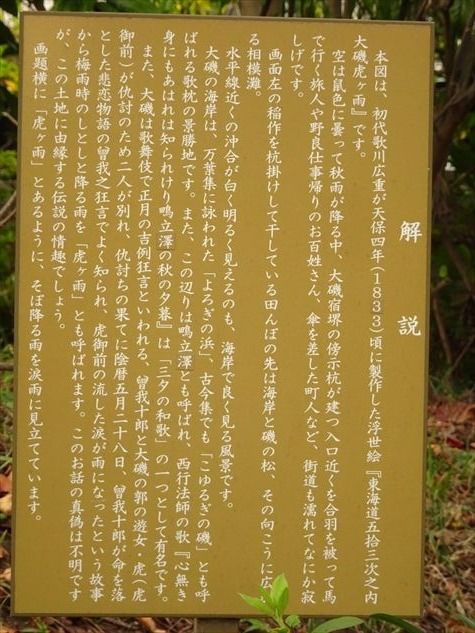

『歌川広重 東海道五十三次 大磯 虎ヶ雨』の浮世絵が大きく掲示されていた。

画面右側のこんもりとした山は、先の平塚・縄手道の図にも描かれていた高麗山ですが、

この山には『曽我物語』に出てくる曽我十郎の愛人である遊女虎御前が、十郎の冥福を

祈るために出家して結んだ庵があったと伝えられていると。

「虎ヶ雨」とは、陰暦5月28日に降る雨をいいます。

この日は曽我十朗が討ち死にした日で、虎御前の涙が雨になって降るとされていました。

大礒と言えば虎御前、虎御前と言えば虎ヶ雨。大磯が雨の図になるのは、広重にとって

必然だったのではないでしょうか。

「本図は、初代歌川広重が天保4年(1833)頃に制作した浮世絵

『東海道五拾三次之内大磯虎ケ雨』です。

旅人や野良仕事帰りのお百姓さん、傘を差した町人など、街道も濡れてなにか寂しげです。

歌枕の景勝地です。また、この辺りは鴫立澤とも呼ばれ、西行法師の歌

『心無き身にもあはれは知られけり鴫立澤の秋の夕暮』は「三夕の和歌」の一つとして有名です。

仇討のため二人が別れ、仇討ちの果てに陰暦五月二十八日、曽我十郎が命を落とした悲恋物語の

曽我之狂言でよく知られ、虎御前の流した涙が雨になったという故事から梅雨時の

しとしと降る雨を「虎ケ雨」とも呼ばれます。

このお話の真偽は不明ですが、この土地に由縁する伝説の情趣でしょう。

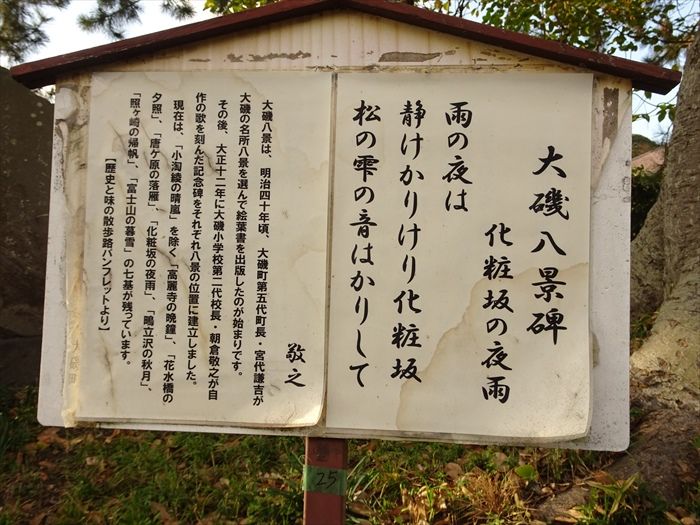

『大磯八景碑 化粧坂の夜雨』

『大磯八景の一 化粧坂乃夜雨

雨の夜は 静けかりけり化粧坂 松乃雫の音ばかりして 敬之』

絵葉書を出版したのが始まりと。

それぞれ八景の位置に建立したのだと。

現在は、小淘綾の晴嵐を除く高麗寺の晩鐘、花水橋の夕照、唐ケ原の落雁、照ヶ崎の帰帆、

化粧の坂夜雨、鴫立沢の秋月、富士山の暮雪の7カ所が残っていると。

大磯八景 (☚リンク)参照願います。

・・・ その6 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12