PR

Keyword Search

Comments

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『石垣清一郎 生家』案内板が左手に。

「明治18年中野町に生まれた清一郎は与謝野晶子が主宰する新詩社「明星」に参加した

浪漫派歌人で、「秋の風 都へ帰る学友の 待合室のトランクに吹く」の叙情歌で知られる。

昭和2年に県会議員となり、昭和21年より中野町村村長を務めた。清廉にして豪快、篤実な

村長として人々に親しまれた。

嵐山光三郎は昭和17年、中野町の石垣家に生まれ、清一郎より文学の薫陶を受けて

少年時代を過ごした。

嵐山の作品には天龍川や清一郎がしばしば登場する。

中野町は嵐山のワンダーランドなのである。 嵐山光三郎 記」

嵐山光三郎氏はテレビ・『笑っていいとも!増刊号』(フジテレビ)に編集長として

レギュラー出演した事を想い出したのであった。

現在は石垣内科医院になっている模様。

石垣内科医院の前の家も立派な門が。

邸宅の角にあった石造りの庭。その横には大きな駐車場が。

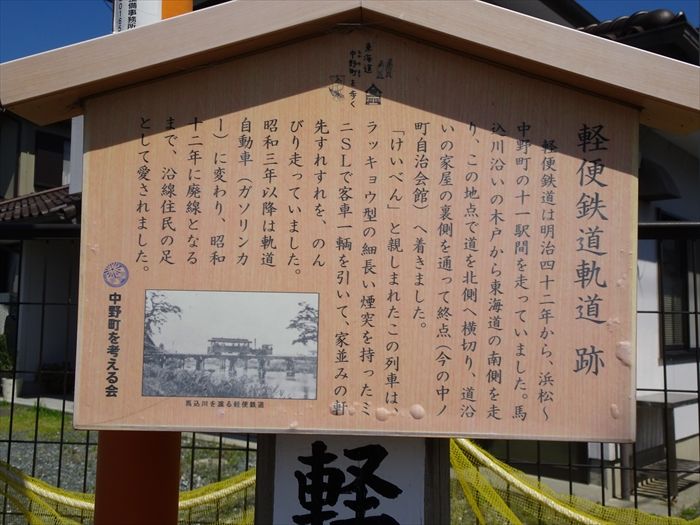

しばらく歩くと右手の路地入口にあったのが『軽便鉄道軌道跡』。

軽便鉄道は、建設費・維持費の抑制のため低規格で建設されたと。軽量なレールが使用され、

地形的制約の克服に急曲線・急勾配が用いられ、軌間も狭軌が採用されることが多い。

このため、運行時は最高速度が低く輸送力も小さく、軌間が違う場合は積み替え・乗り換えの

不便が生じる。産業の未成熟で限定的な輸送力しか必要としない地域に建設される事例が多い

日本における軽便鉄道は、法規的には「軽便鉄道法」に基づいて建設された鉄道を指すが、

一般的には国鉄線や軌道法に基づいた軌道線をふくめて、軌間 1067mm

( 3

フィート 6

インチ)

未満の営業鉄軌道を軽便鉄道とする。

広義には軌間 1067mm

未満の森林鉄道・殖民軌道・鉱山鉄道など、鉄道法規の規定によらない

低規格の鉄道も含まれる。

「軽便鉄道は明治42年から、浜松~中野町の11駅間を走っていました。

馬込川沿いの木戸から東海道の南側を走り、この地点で道を北側に横切り、道沿いの家屋の

裏側を通って終点(今の中ノ町自治会館)へ着きました。

「けいべん」と親しまれたこの列車は、ラッキョウ型の細長い煙突を持ったミニSLで、

客車一輛を引いて家並の軒先すれすれを、のんびり走っていました。

昭和3年以降は軌道自動車(ガソリンカー)に変わり、昭和12年に廃線となるまで、

沿線住民の足として愛されました。」

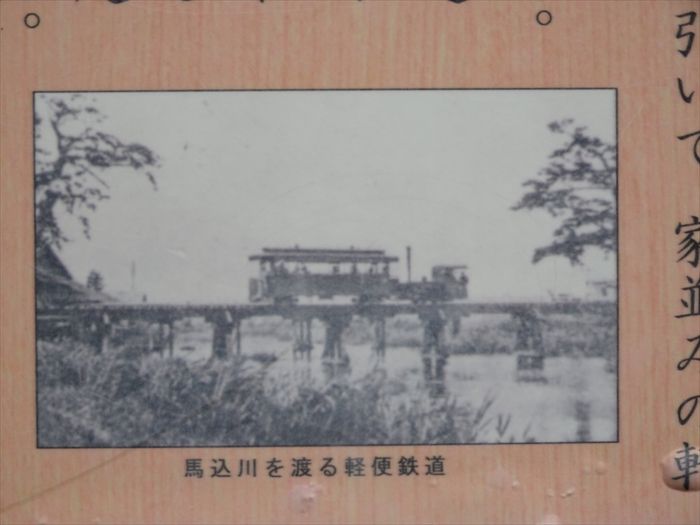

『馬込川を渡る軽便鉄道』の往時の写真。

軽便鉄道の線路が在った場所は、小さな狭い路地に変わっていた。

そして右手に、白塀に囲まれた大きな寺院が姿を表した。

『松林寺』の文字が瓦屋根のある白壁の上に。

『奥山大権現』と刻まれた大きな石灯籠。奥山方広寺の鎮守の神様が「奥山半僧坊大権現」。

この跡訪ねた境内には『 半僧坊堂

👈リンク』があったのです。

『松林寺』

『松井禅寺』と刻まれた寺号標。

鶴翁山松林寺は奥山方広寺の開山である無文元選禅師(後醍醐天皇の息子)が天竜川に近い

この地に足を運んだ折に、草庵を建てて禅師を迎えたとされ、その草庵がやがて松林寺に

なったといわれている臨済宗方広寺派の禅刹である。

寺は江戸時代の元禄年間(1688〜1704年)と享保年間(1716〜1736年)の2度火災に遭い

伽藍とともに古記録、古文書類が焼失したため正確な寺史は明らかではないが、

歴代の徳川家将軍から朱印を受けていたということである。

ご本尊は地蔵菩薩で、この他、薬師如来が祀られており、「寅薬師」として地域の人々の

厚い信仰を受けている。ご利益は諸病全快である。

また、境内にある弁財天に手をあわせると商売繁盛、習い事の上達にご利益があるそうだ。

しかし何故、『松林禅寺』ではなく『松井禅寺』と刻まれているのであろうかとこの時は

思ったのであったが、調べてみると、『井』に見える文字は『林』の下図の如き

草書文字であり一部の斜めの黒(影?)が見えていなかったようだ。

「松林禅寺

臨済宗方廣寺派に属する名刹で、 江戸時代には中ノ町村に属していた。

境内の薬師堂は、徳川家光が浜松城主に命じて建立させたものと 伝えられている。

この寺は、元禄、 享保の二度にわたって炎上してい るが、薬師堂は焼失をまぬがれて

現在に至っているといわれている。

また、境内には奥山大権現や、 「航空兵顕彰碑」なども所在する。 」

『山門』に向かって歩く。

参道の両側には枯山水の景色が見事に。

山門の床には、かわいらしいお地蔵様が。

『手水舎』。

『本堂』

山 号■鶴翁山

寺 号■松林寺

住 所■静岡県浜松市東区中野町331

宗 派■臨済宗

本 尊■薬師如来

札 所■遠江四十九薬師霊場第8番札所

本堂正面。

本堂内部。

禅宗寺院の坐禅中に用いられる鐘が。しかしどの様に使われるのか調べてみました。

「除夜の鐘とかでイメージする大きな鐘とは違い、こちらは小さい鐘です。坐禅では、

この鐘を三回たたく 止静鐘(しじょうしょう)

、二回たたく 経行鐘(きんひんしょう)

、

一回たたく 抽解鐘(ちゅうかいしょう)

と 放禅鐘(ほうぜんしょう)

という四種類の意味が

あるのだと。

・止静鐘(しじょうしょう) :坐禅のはじまりの合図、止静鐘が鳴ったら、基本的には

坐禅堂の出入りはしてはいけません

・経行鐘(きんひんしょう) :坐禅中に鐘が二回なったら、経行を始める合図

・抽解鐘(ちゅうかいしょう):坐禅と坐禅の間に坐禅堂を出て、少し休憩することを意味

・放禅鐘(ほうぜんしょう) :坐禅終了の合図

とのこと。

坐禅堂は三黙道場の一つ、つまりしゃべってはいけません。

言葉を使わない代わりに、このような鳴らしもので伝える」のだと。

詳細は『 坐禅中になる木版と鐘はどうして鳴らすの?

』👈リンクを参照下さい。

薬師堂前の枯山水の波心庭(はしんのにわ)。

薬師堂前の境内。

『薬師堂(医王堂)』。

薬師如来を祀る薬師堂は、徳川家光の命で建立された。代々の将軍自ら信仰し、御朱印を授け

遠州一円の住民の安全と無病息災を祈願した。

元禄時代の建築であり、屋根には雌雄の鬼の顔をした瓦が乗せられ四方を凝視している。

徳川家康の寅年にちなんで寅薬師とも言われ、寅年に御開帳する。

ご本尊の地蔵菩薩は木造で、行基の作と伝えられている。

扁額には『医王堂』と。

「薬師堂(医王堂)

ご本尊は薬師瑠璃光如来 その両脇には日光菩薩、月光菩薩 十二神将が祀られており

一千余年前の名僧行基菩薩の御作といわれ心身の健康の守護のみ仏であり万病即快の

現世利益の如来さまです。

徳川三代将軍家光公は時の浜松代官に命じて別堂(現在の薬師堂)を建立させ、代々の

将軍自ら信仰し御朱印(ふち米・お守料)を授け遠州一円の住民の家内安全無病息災を

祈願なさしめられた。」

戸時代に2回の火災に遭っているが薬師堂だけは焼失をまぬがれているのだと。

『庫裏』であろうか?

白塀の蔵。

再び薬師堂前の波心庭を。

『六地蔵』。

『七重石塔』。

『墓地』。

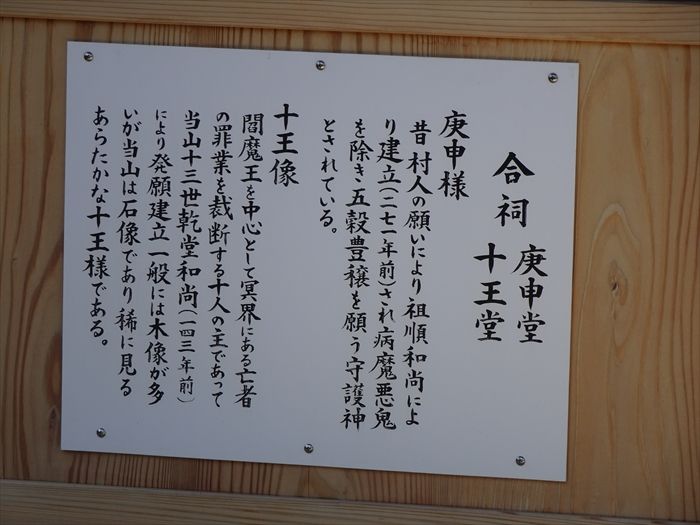

『庚申堂 十王堂』。

『合祀 庚申堂 十王堂』

「庚申様

昔村人の願いにより祖順和尚により建立(271年前)され病魔悪鬼を除き五穀豊穣を願う

神とされている

十王像

閻魔様を中心として冥界にある亡者の罪業を裁断する十人の主であって当山十三世乾堂和尚

(143年前)により発願建立一般には木造が多いが当山は石像であり稀に見るあらたかな

十王様である。」

境内の庭には大きな池があり、大きな鯉が。

『出世弁財天』。

「七福神の一神。女子の福の神として音楽を司る女神。

商売や芸能、技術の上達等、利益があるといわれています。」

『百度石』。

赤い頭巾、涎掛けの地蔵尊。

道路に近い境内には日露戦役忠魂之碑、日独戦役記念碑、大東亜戦役忠魂之碑等々

多くの戦役忠魂の石碑が並んでいた。

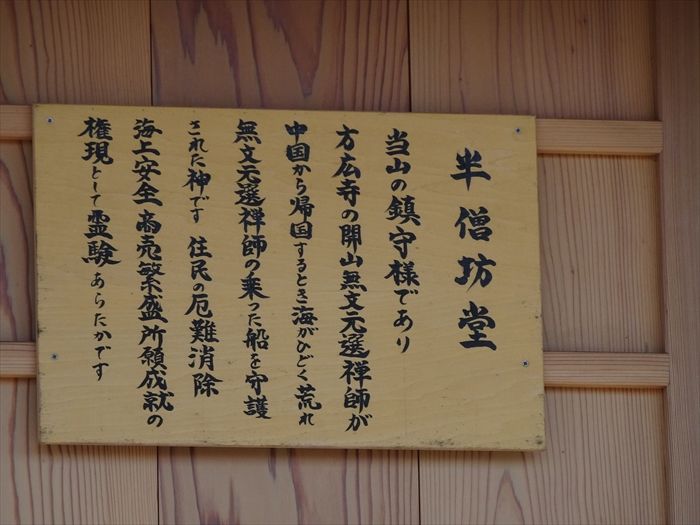

その奥に在った『半僧坊堂』。

「当山の鎮守様であり、方広寺の開山無文元選禅師が中国から帰国するとき海がひどく荒れ

無文元選禅師の乗った船を守護された神です。住民の厄難消除、海上安全、商売繁盛、

所願成就の権現として霊験あらたかです。」

再び『奥山大権現』の石灯籠。

その6

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12