PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

その6で訪ねた場所。

太龍寺を後にし、碑文谷道の煉瓦塀を楽しみながら進み、しばらくして右折し更に進むと

右手にあったのが『清光院』。

臨済宗大徳寺派の『清光院』は、慶安3年(1650)に肥後国字土藩(熊本藩支藩)の藩主、

細川行孝が母を開基として建立したと。

もとは東海寺の塔頭のひとつでしたが、明治維新後に独立したと。

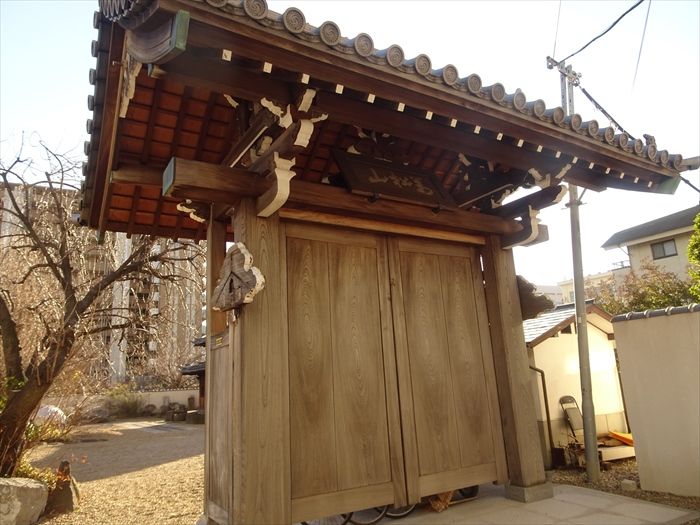

正面の山門は大きな木材を使った冠木門。

入口には『しながわ百景 清光院と奥平家墓地』の案内板が。

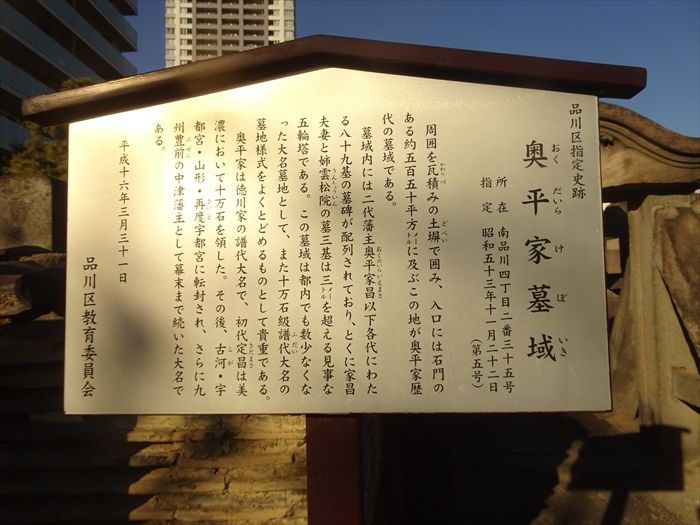

品川区指定史跡「奥平家墓地」は、瓦積の土塀に囲まれた598㎡のという大名墓地としては

都内有数の広さで、89基の墓碑があると。奥平家は徳川家譜代大名で、4代昌能の時代に

清光院に墓所を定め、以後代々の藩主らが葬られていると。

参道を入っていくと正面に比較的新しそうな『唐門』が。

『本堂』。

第二次大戦で焼失したが、戦後再建されたものであると。

『枯木倚寒巖 沢庵叟』と「沢庵禅師」が書かれた扁額。

『枯木倚寒巖(こぼくかんがんにより)とは

「私は冬の巌の枯れ木のように、私の心は少しも動ずるとことはない」と言う意味であると。

本堂前の枯山水の庭。

東屋。

境内庭園から唐門、本堂を見る。

本堂の後ろには高層マンションが。

庭園のお地蔵様。

ここにも。

石碑の文字は?

お稲荷さん風の社も。

『奥平家墓域』は、裏のしおり戸を入り左手に向かって進むとあった。

『奥平家墓域』は品川区指定史跡第5号

奥平家は徳川家譜代の大名で、初代定昌(のち信昌と改名)は徳川家康の長女亀姫を妻とし、

美濃国(現岐阜県)に10万石を領した。

その後、何度かの転封ののち、豊前国(現大分県)中津藩主となっている。

清光院に墓所を定めたのは4代昌能のときで、以後代々の藩主らが葬られている。

瓦積の土塀に囲まれた598㎡の墓域は都内の大名墓域としては有数の広さで、

慶長19年(1614)に没した二代からの墓石88基がある。

奥平家は譜代大名で、中津(大分県)藩主であった。中には3メートルを超える巨大墓も。

墓地の入口門。

大きな墓石が数えきれないほどに。

別の角度から。

歴代住職の墓であろうか?

目黒川を越える要津橋(ようじんばし)を進むと右手にあったのが『東海寺』。

臨済宗大徳寺派の東海寺は、萬松山と号す。

東海寺は、寛永15年(1638)徳川家光が沢庵宗彭を招聘して開山した。

寺領5,000石、境内地4万7000坪を賜った別格本山格の寺院で、臨済宗大徳寺派の江戸触頭。

明治維新で廃寺となったものを、かつての塔頭玄性院が旧跡を引き継いで現在に至っている。

『東海寺』の脇門から入ると正面には『鐘楼』が。

『鐘楼』。

鐘楼にある東海寺梵鐘は元禄5(1692)の鋳造で総高198㎝、口径106㎝。

五代将軍綱吉の母、桂昌院が将軍家光の冥福を祈るために寄進したもの。

本鐘は元禄5年(1629)住持天倫宗忽(じゅうじてんりんそうこつ)が撰文し、

名工といわれた幕府の御用鋳物師である椎名伊予守良寛によって造られたもの。

撞座は竜頭の側面方向に2ケ所、乳は乳の間ごとに縦横5箇ずつ配列されている。

仏殿は昭和5年(1930) の建築、小規模ではあるが本格的な禅宗建築である。

正面入口の上に『世尊殿』と記した木額をかけている。

本尊は木造の釈迦三尊である。中尊の釈迦如来坐像は等身大の立派な像で、

東海寺の開創にあたり、根来寺(和歌山県、新義真言宗)から移されたものと伝えられている。

『青山家墓』

丹波篠山藩主青山家の墓。

現在の東海寺は、もとの塔頭玄性院が引き継いだもの。

玄性院は、寛永16年に老中堀田正盛が建立したもの。

そのため、ここには堀田家、堀田正盛の墓が。

堀田 正盛は、江戸時代初期の大名、老中格、老中、大政参与。武蔵川越藩主、信濃松本藩主、

下総佐倉藩初代藩主。堀田家宗家初代。 堀田正吉の長男。母は稲葉正成の娘。

母は正成が最初の妻との間に儲けた女子であり、正成の2度目の妻が春日局であるため、

正盛は春日局の義理の孫にあたる。

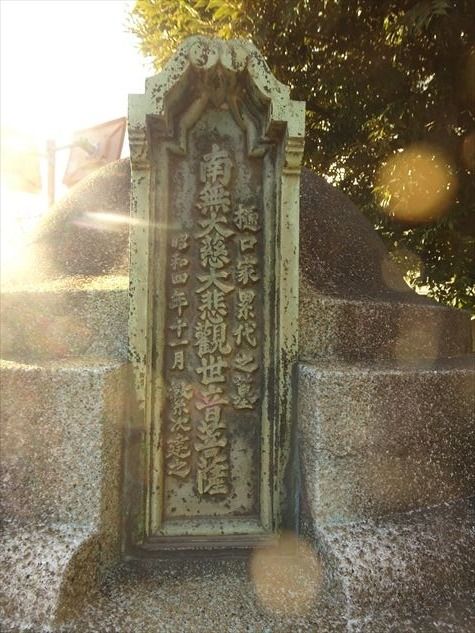

『樋口家累代之墓』。

『南無大慈大悲観世音菩薩』と刻まれていた。

ここは歴代住職の墓であろうか?

『池田謙三翁追悼碑』。

球体型の墓石も。

こちらが、今は閉ざされている正面山門(境内側から)なのであろう。

『庫裡』、『客殿』であろうか?

左手に『子どもの森公園』

通称「かいじゅう公園」。たくさんの恐竜が出迎えてくれた。

公園の交差点を右折して、第1京浜方面に進むと右手に先ほど訪ねた

『東海寺』の入口が、そしてその先には先ほど見た山門が見えた。

そして、右手のタワーコート北品川のビルの1階のオープンスペースには

様々な浮世絵が展示されていた。

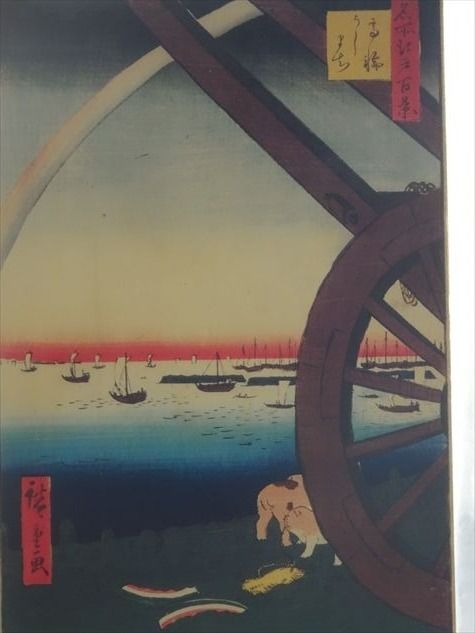

『高輪邊』。

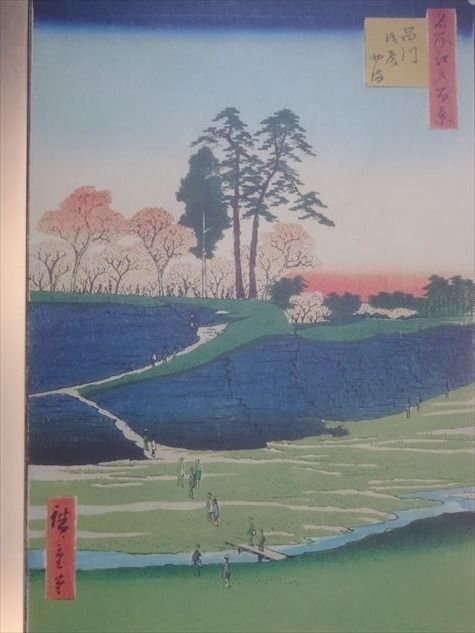

名所江戸百景『品川御殿やま』。

「品川の御殿山は、古くは太田道灌、江戸初期には徳川家康が御殿を構えたくらいだから、

それは美しい丘であったのだろう。8代将軍吉宗により一般に開放されて桜の名所となるが、

ここは風流人の好む月見の名所でもあった。広重は、ここで桜を何枚も描いたのはもちろん、

観光ガイド「絵本江戸土産」などで、諸説ある「月の岬」は、この御殿山であると示唆している。

本当は、美しい御殿山を描きたかったはずだ。

しかし彼は敢えて、地層が露出した無骨な崖を描いた。」

所江戸百景『高輪うしまち』

「 寛永11年の増上寺、同13年牛込、市ヶ谷見附の工事に京都から牛車を呼び寄せました。

都市づくりに必要な牛車は、そのまま江戸に残り、上高輪の野原に用地が与えられ、

牛町と呼ばれていました。遠くに見える、お台場近くには大小の船が浮かび、中央には七色の虹がかかり、

砂浜に捨てた西瓜の皮が色鮮やかで、雨後の爽やかさが伝わってきます。 」

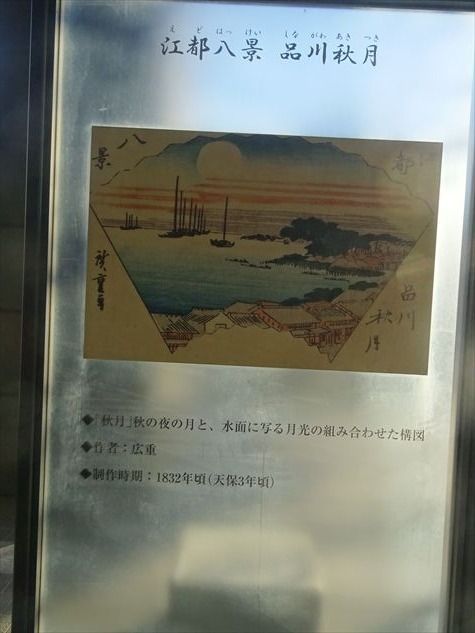

「「江都八景」は、江戸の8つの景「墨田暮雪」「真乳夜雨」「飛鳥落雁」「品川秋月」

「両国夕照」「洲崎晴嵐」「佃島帰帆」「不忍晩鐘」を集めた画帖形式の作品。

「品川秋月」では、嘉永6年(1853)に沿岸に御台場(砲台)を築くために切り崩された

御殿山が生々しい姿をさらけ出している。

画面奥の海上に表れた細長い堤防のようなものがその御台場。豆粒のような人物や海上の

小舟などまで描き出す繊細な表現は、手にとって間近で楽しむ画帖ならではの

効果的な描法である。」

この広場な建築基準法に基づく総合設計制度により設けられた公開空地であると。

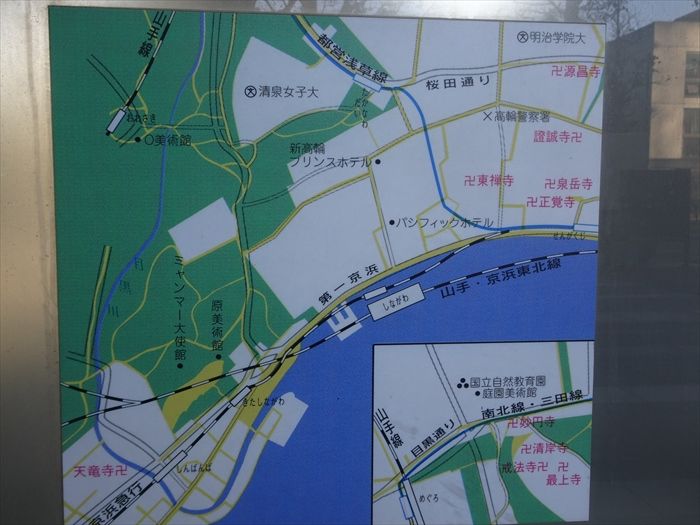

『品川宿を歩く』案内板。

広重作『東海道五拾三次 品川』

現在の品川駅は、昔は海の中であったことがわかる絵図。

そして旧東海道は海岸沿いにあったのだ。

・・・ その5 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12