PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

そして最後に重要文化財になっている「旧石井家住宅」に向かって両脇に蕗が群生している

通路を進んで行く。

「石井家は室町時代後期、1500年代に地侍から始まったとされる旧家で、江戸時代にはこの辺りの

名主を務めてきました。この住宅は幅約13m、奥行き約9mの規模を持った農家で、神奈川県内に

多い「四方下家造り」の構造を持っています。室内は、板敷きの「ひろま」と、その奥に畳敷きの

「でい」「へや」が配される「三間取り」。ひろまの前面にしし窓を付け、でい、へや周りも

土壁塗りで閉鎖的で、おそらく江戸中期、元禄年間(1688〜1704年)の建立と考えられます。

石井家住宅は、鎌倉から甲州に至る甲州街道筋である鎌倉市関谷にありましたが、近年に至り

建物が老朽化し取り壊すことが検討されました。これを惜しんだ石井家の菩提寺、龍寶寺の

昭和44年(1969年)、国の重要文化財に指定されました。」とネットから。

「旧石井家住宅」入口は潜戸になっていた。

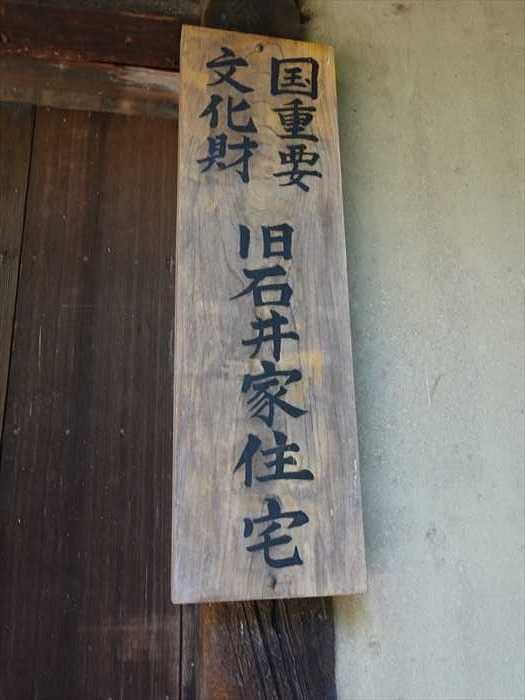

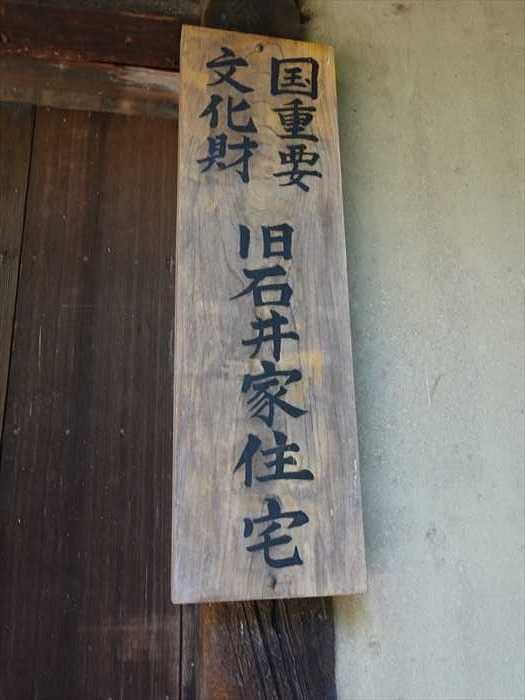

「国重要文化財 旧石井家住宅」案内板。

「 重要文化財竜宝寺旧石井家修理銘

・・・前半(解体移築修理事業の概要)は省略・・・

その後は下記にほぼ同じ」

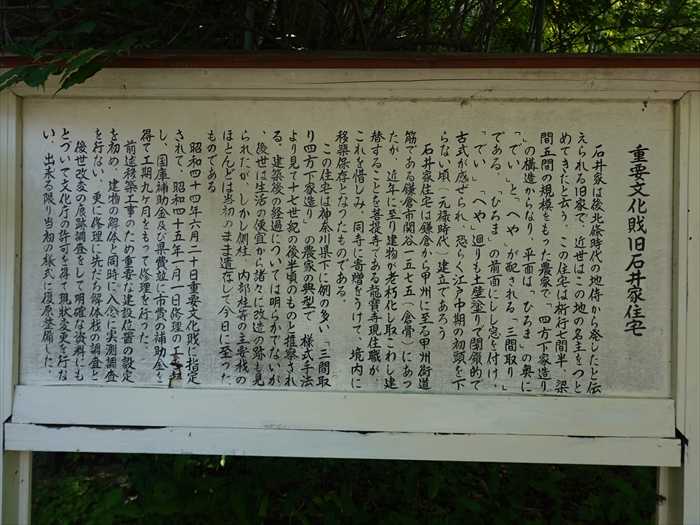

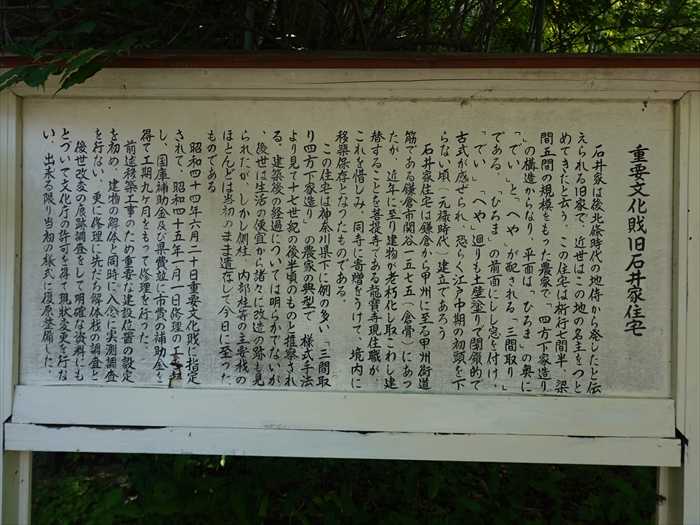

「重要文化財旧石井家住宅

石井家は後北條時代の地侍から発したと伝えられる旧家で、近世はこの地の名主をつとめて

きたと云う。この住宅は桁行七間半、梁間五間の規模をもった農家で「四方下家造り」の

構造からなり、平面は「ひろま」の奥に「でい」と「へや」が配される「三間取り」である。

「ひろま」の前面にしし窓をを付け、「でい」「へや」廻りも土壁塗りで閉鎖的で古式が

石井家住宅は鎌倉から甲州に至る甲州街道筋である鎌倉市関谷1575(倉骨)にあったが、

近年に至り建物が老朽化し取り壊し建替することを菩提寺である龍寳寺の住職が、これを惜しみ、

同寺に寄贈をうけて、境内に移築保存となったものである。

この住宅は神奈川県下に例の多い「三間取り四方下家造り」農家の典型で様式手法より見て

十七世紀の後半頃のものと推察される。建築後の経過については明らかでないが、後世は生活の

遺存して今日に至ったものである。

昭和四十四年六月二十日重要文化財に指定されて、昭和四十五年一月一日修理の工を起し、

国庫補助金及び県費並に市費の補助金を得て工期九ヶ月をもって修理を行った。

前述移築工事のため重要な建設位置の設定を初め、建物の解体と同時に入念に実測調査を行い、

更に修理に先だち解体材の調査と後世改変の痕跡調査をして明確な資料にもとづいて文化庁の

許可を得て現状変更を行ない、出来る限り当初の様式に復元整備した。」

旧石井家住宅の向かいに展示されていたこの車は何であろうか?

横から。

馬車式霊柩車??霊柩車が個人所有??

「踏柄臼」。

杵の柄の部分を足で踏んだり離したりを繰り返すことで杵が上下し、

臼の中の穀物などをつくもの。

石井邸の内部土間に入る。

土間は「ニワ」と呼ばれ、約9.1mと約6.4mの広さであると。

正面が炊事場のようであった。

土間から内部の部屋を見る。

手前に板敷きの「ひろま」と、その奥に畳敷きの「でい」「へや」が配される「三間取り」。

なお、「でい」は普段使うことがない客間、「へや」はでいの北側にある寝室。

各室の名前がひらがななのは、昔の農民のほとんどが文字の読み書きができなかったので、

名称が文字になることなく口頭で伝承されていたためであると。

約9.1m☓約4.5mの「ひろま」には「囲炉裏(いろり)」が。

周囲の竹は「火吹き竹」であっただろうか。

別の角度から。

畳敷きの10畳の「でい」には端午の節句の兜が飾られていた。

10畳の畳の敷き方・中央に縦に5畳はユニーク?なのであったが・・・。

そして隣の10畳の「へや」から客間「でい」を見る。

「へや」には箪笥(たんす)類が置かれていた。

天井・屋根下の柱と梁の姿。

土間の竈(かまど)を見る。

土間の天井。梁の曲線が歴史を感じさせるのであった。

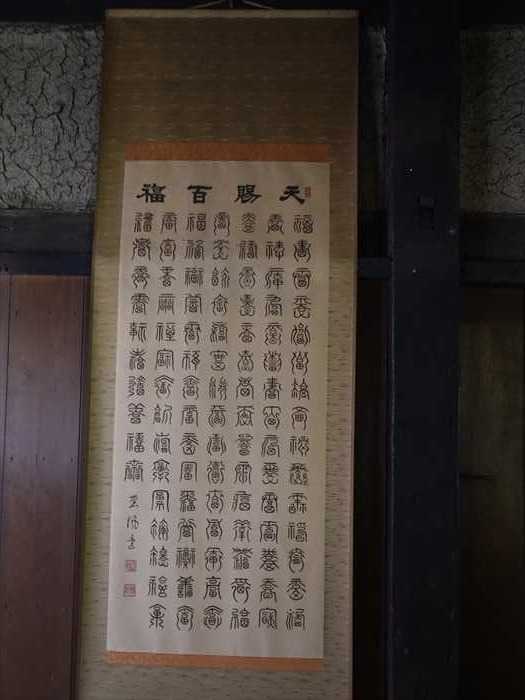

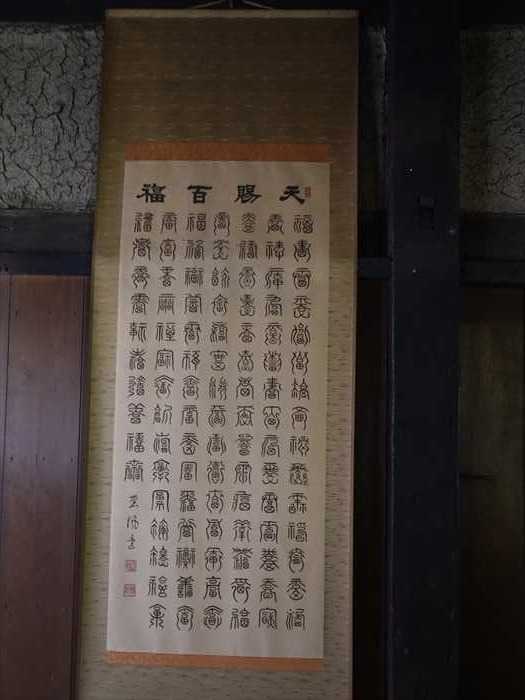

「天賜百福」と書かれた掛け軸。

下の百の字は全て「福」の字であると。

再び天井裏の梁の姿を。

曲がりくねった木材を使ったダイナミックな梁は必見なのであった。

ぐんにゃりと曲がりくねった木材を巧みに利用しており、まるで現代アートのごとし。

この家屋を建てた人々のセンスと遊び心がひしひしと感じられたのであった。

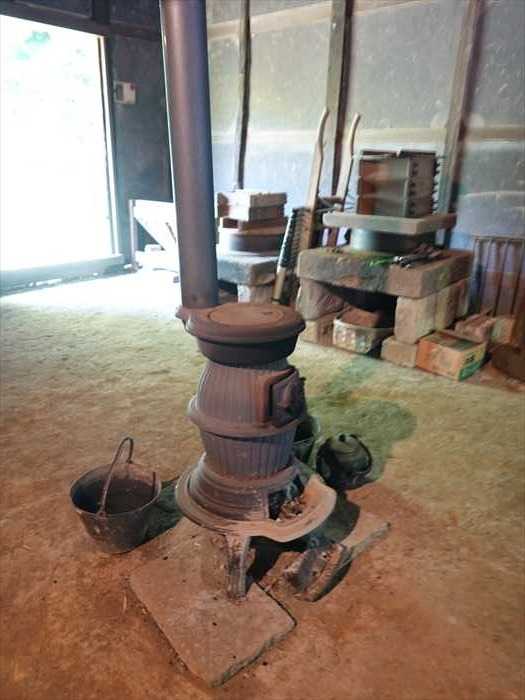

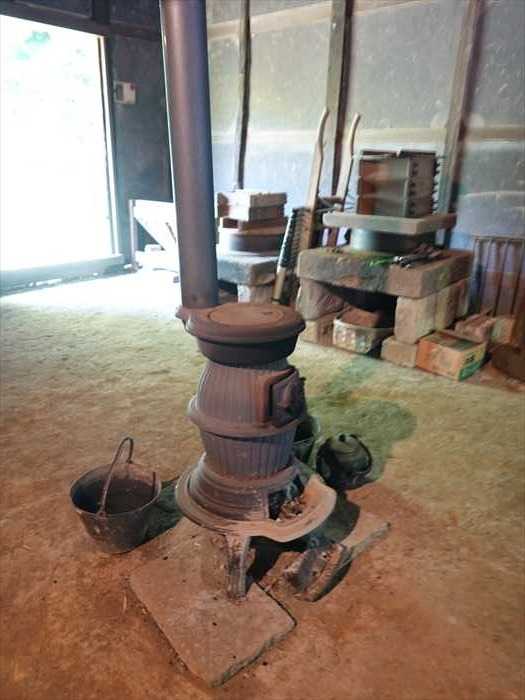

年季の入った達磨ストーブ。

「茶づくり用火炉」。

下から炭火を焚いて茶葉を手もみし、緑茶を作る道具。

我が実家にも子供の頃あり、自宅で緑茶を作っていた。

裏山。

勝手口から30畳ほどの広い土間を見る。

「旧石井家住宅」の横にあった「社」。弁天社であろうか。

その手前にあった「横穴」。

防空壕とはまた少し違った雰囲気を醸し出していたが。

「やぐら」ではないし、戦時中の防空壕にしては高さがない。横井戸であろうか。

「社」を正面から。

正面の彫刻。

脇障子の彫刻。(右)

脇障子の彫刻。(左)。

そして「旧石井家住宅」を後にして「山門」前まで戻ると右手にあったのが「玉縄幼稚園」。

龍寳寺 が経営する幼稚園であろう。

茅葺きの「山門」を後ろ斜めから。

茅葺きの「山門」を前方斜めから。

そして「日比谷花壇大船フラワーセンター」、「龍寶寺」、「玉縄歴史館」、「旧石井家住宅」

の散策を終え、車に戻り帰路についたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・完・・・

通路を進んで行く。

「石井家は室町時代後期、1500年代に地侍から始まったとされる旧家で、江戸時代にはこの辺りの

名主を務めてきました。この住宅は幅約13m、奥行き約9mの規模を持った農家で、神奈川県内に

多い「四方下家造り」の構造を持っています。室内は、板敷きの「ひろま」と、その奥に畳敷きの

「でい」「へや」が配される「三間取り」。ひろまの前面にしし窓を付け、でい、へや周りも

土壁塗りで閉鎖的で、おそらく江戸中期、元禄年間(1688〜1704年)の建立と考えられます。

石井家住宅は、鎌倉から甲州に至る甲州街道筋である鎌倉市関谷にありましたが、近年に至り

建物が老朽化し取り壊すことが検討されました。これを惜しんだ石井家の菩提寺、龍寶寺の

昭和44年(1969年)、国の重要文化財に指定されました。」とネットから。

「旧石井家住宅」入口は潜戸になっていた。

「国重要文化財 旧石井家住宅」案内板。

「 重要文化財竜宝寺旧石井家修理銘

・・・前半(解体移築修理事業の概要)は省略・・・

その後は下記にほぼ同じ」

「重要文化財旧石井家住宅

石井家は後北條時代の地侍から発したと伝えられる旧家で、近世はこの地の名主をつとめて

きたと云う。この住宅は桁行七間半、梁間五間の規模をもった農家で「四方下家造り」の

構造からなり、平面は「ひろま」の奥に「でい」と「へや」が配される「三間取り」である。

「ひろま」の前面にしし窓をを付け、「でい」「へや」廻りも土壁塗りで閉鎖的で古式が

石井家住宅は鎌倉から甲州に至る甲州街道筋である鎌倉市関谷1575(倉骨)にあったが、

近年に至り建物が老朽化し取り壊し建替することを菩提寺である龍寳寺の住職が、これを惜しみ、

同寺に寄贈をうけて、境内に移築保存となったものである。

この住宅は神奈川県下に例の多い「三間取り四方下家造り」農家の典型で様式手法より見て

十七世紀の後半頃のものと推察される。建築後の経過については明らかでないが、後世は生活の

遺存して今日に至ったものである。

昭和四十四年六月二十日重要文化財に指定されて、昭和四十五年一月一日修理の工を起し、

国庫補助金及び県費並に市費の補助金を得て工期九ヶ月をもって修理を行った。

前述移築工事のため重要な建設位置の設定を初め、建物の解体と同時に入念に実測調査を行い、

更に修理に先だち解体材の調査と後世改変の痕跡調査をして明確な資料にもとづいて文化庁の

許可を得て現状変更を行ない、出来る限り当初の様式に復元整備した。」

旧石井家住宅の向かいに展示されていたこの車は何であろうか?

横から。

馬車式霊柩車??霊柩車が個人所有??

「踏柄臼」。

杵の柄の部分を足で踏んだり離したりを繰り返すことで杵が上下し、

臼の中の穀物などをつくもの。

石井邸の内部土間に入る。

土間は「ニワ」と呼ばれ、約9.1mと約6.4mの広さであると。

正面が炊事場のようであった。

土間から内部の部屋を見る。

手前に板敷きの「ひろま」と、その奥に畳敷きの「でい」「へや」が配される「三間取り」。

なお、「でい」は普段使うことがない客間、「へや」はでいの北側にある寝室。

各室の名前がひらがななのは、昔の農民のほとんどが文字の読み書きができなかったので、

名称が文字になることなく口頭で伝承されていたためであると。

約9.1m☓約4.5mの「ひろま」には「囲炉裏(いろり)」が。

周囲の竹は「火吹き竹」であっただろうか。

別の角度から。

畳敷きの10畳の「でい」には端午の節句の兜が飾られていた。

10畳の畳の敷き方・中央に縦に5畳はユニーク?なのであったが・・・。

そして隣の10畳の「へや」から客間「でい」を見る。

「へや」には箪笥(たんす)類が置かれていた。

天井・屋根下の柱と梁の姿。

土間の竈(かまど)を見る。

土間の天井。梁の曲線が歴史を感じさせるのであった。

「天賜百福」と書かれた掛け軸。

下の百の字は全て「福」の字であると。

再び天井裏の梁の姿を。

曲がりくねった木材を使ったダイナミックな梁は必見なのであった。

ぐんにゃりと曲がりくねった木材を巧みに利用しており、まるで現代アートのごとし。

この家屋を建てた人々のセンスと遊び心がひしひしと感じられたのであった。

年季の入った達磨ストーブ。

「茶づくり用火炉」。

下から炭火を焚いて茶葉を手もみし、緑茶を作る道具。

我が実家にも子供の頃あり、自宅で緑茶を作っていた。

裏山。

勝手口から30畳ほどの広い土間を見る。

「旧石井家住宅」の横にあった「社」。弁天社であろうか。

その手前にあった「横穴」。

防空壕とはまた少し違った雰囲気を醸し出していたが。

「やぐら」ではないし、戦時中の防空壕にしては高さがない。横井戸であろうか。

「社」を正面から。

正面の彫刻。

脇障子の彫刻。(右)

脇障子の彫刻。(左)。

そして「旧石井家住宅」を後にして「山門」前まで戻ると右手にあったのが「玉縄幼稚園」。

龍寳寺 が経営する幼稚園であろう。

茅葺きの「山門」を後ろ斜めから。

茅葺きの「山門」を前方斜めから。

そして「日比谷花壇大船フラワーセンター」、「龍寶寺」、「玉縄歴史館」、「旧石井家住宅」

の散策を終え、車に戻り帰路についたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・完・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.