PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「東御門旧跡碑」を後にして、南下し「聖心侍女修道会」の角を右折。

「清泉小学校」の生徒たちの手書きの力作が、右手のここにも並んでいた。

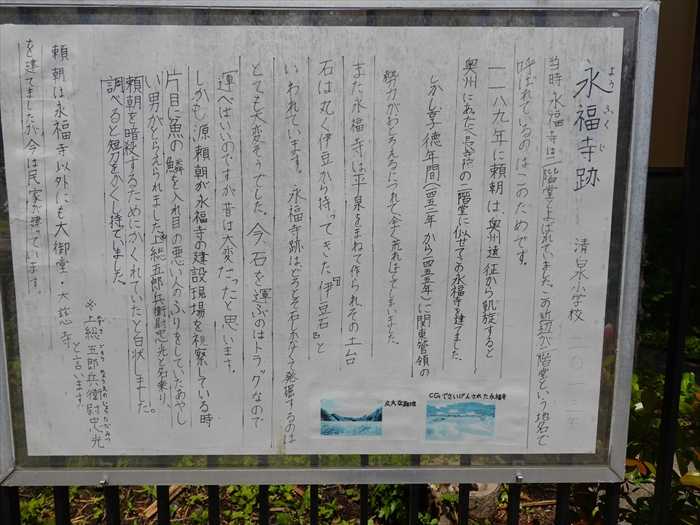

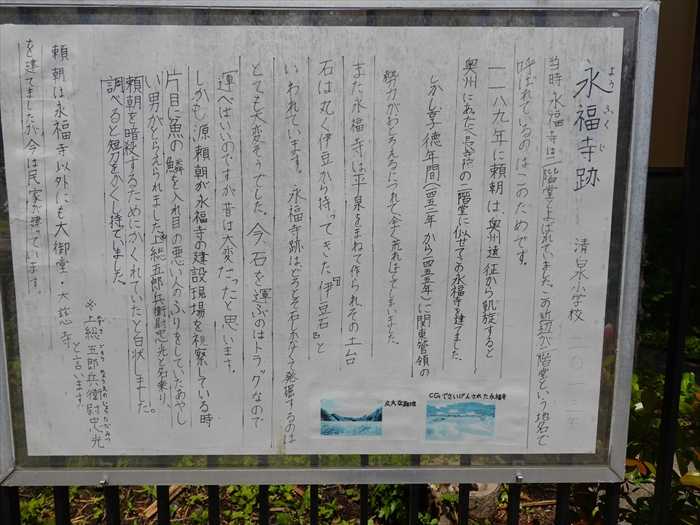

「永福寺跡(ようふくじあと) 清泉小学校

当時永福寺は二階堂と呼ばれていました。この近辺が二階堂という地名で呼ばれているのは

このためです。

一一八九年に頼朝は奥州遠征から凱旋すると奥州にあった大長寿院の二階堂に似せて永福寺を

建てました。しかし、享徳年間(一四五ニ年から一四五五年)に関東管領の勢力がおとろえるに

つれて、全く荒れはててしまいました。

いわれています。永福寺跡はどろとそ石しかなくて発掘するのはとても大変そうでした。

今、石を運ぶのはトラックなので運べばいいのですが昔は大変だったと思います。

しかし源頼朝が永福寺の建設現場を視察している時、片目に魚の鱗を入れ、目の悪い人のふりを

していたあやしい男がとらえられました。上総五郎兵衛尉忠光(かずさごろうひょうえのじょう

ただみつ)と名乗り頼朝を暗殺するためにかくれていたと白状しました。

調べると短刀をかくし持っていました。

頼朝は永福寺以外にも大御堂、大慈寺を建てましたが、今は民家が建っています。」

英語版も。

「大塔宮鎌倉宮 (おおとうのみやかまくらぐう)

荏柄天神社から参道と交差しているバス通りに出て北に向かいニ〇〇メートルほど進んだ

突き当り。一八六九年明治天皇が創建した唯一の神社鎌倉宮がある。

岩窟がある。さらに進めば、護良親王の皇子日叡が師日賢の供養のためにつくったという

多宝塔献茶の塔、さらに明治天皇ゆかり「五箇条の御誓文」「教育勅語」の碑もある。

鎌倉宮では子供の日に「草鹿(くさしか)」という競技を行うようになった。布で作った

鹿の面を弓で射るという競技で弓道連盟の方々の奉納がある。例祭は8月19日、20日である。

また、9月21日、22日に境内で薪能がおこなわれる。

右手に「聖心侍女修道会」。

そしてその先に「清泉小学校」の正門。

「清泉小学校」も正門前を進むと右手にあったのが「大蔵幕府舊蹟」碑。

鎌倉市雪ノ下3-11-45。

清泉小学校の南西端で、頼朝の墓所から南方200mに建つ石碑。

「大蔵幕府舊蹟」

「今ヲ距ル七百三十七年ノ昔治承四年源頼朝邸ヲ此ノ地ニ営ミ後覇権ヲ握ルニ及ビテ

政ヲ此ノ邸中ニ聴ク 所謂大蔵幕府是カリ 爾来頼家實朝ヲ経テ嘉禄元年政子薨ジ幕府ノ

宇津宮辻ニ遷レルマデ此ノ地ガ覇府ノ中心タリシコト實ニ四十六年間ナリ」

【今から820年前の1180年に、源頼朝がこの場所に屋敷を建ましたが、権力を得てから後には

政治を屋敷内で行いました。いわゆるこれが大蔵幕府であります。それ以後、頼家(よりいえ)、

実朝(さねとも)と続き、1225年頼朝の妻の政子が死に、幕府が宇津宮辻に移るまで、

この場所が幕府の中心であり、その期間は46年間でありました。】

「東御門」碑について「清泉小学校」の生徒が作った手書きの案内板に書かれていた

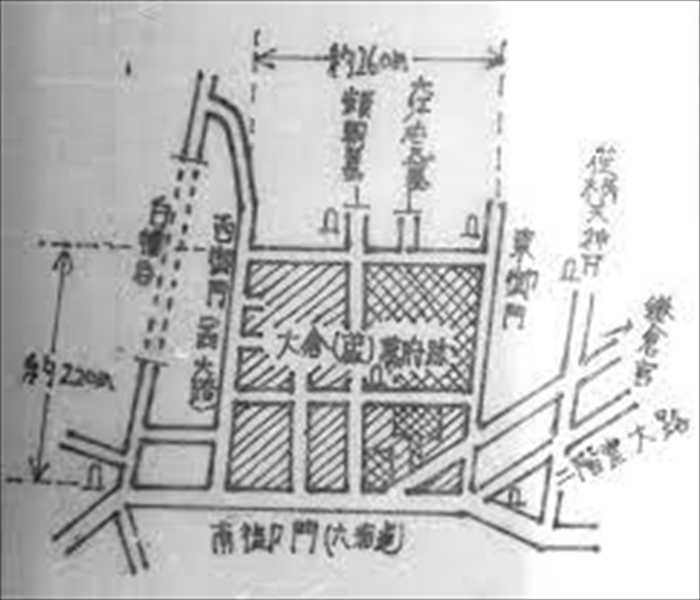

「大蔵幕府跡」の地図。

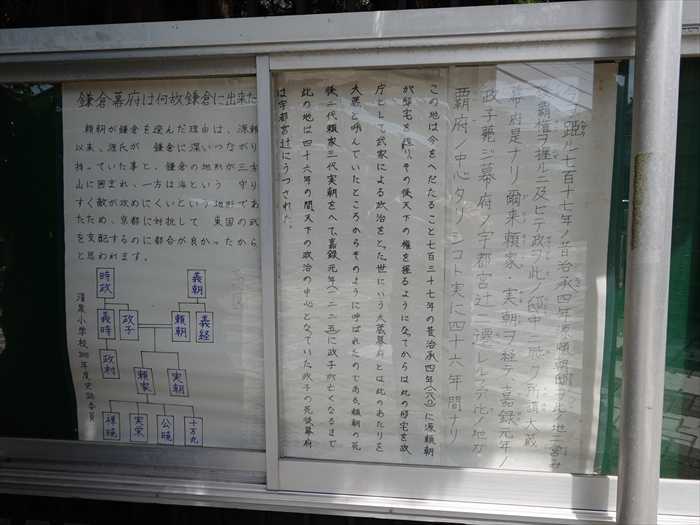

ここにも「清泉小学校」の生徒が作った手書き案内板が。

右手には「大蔵幕府舊蹟」の説明が書かれていた。

そして左には、

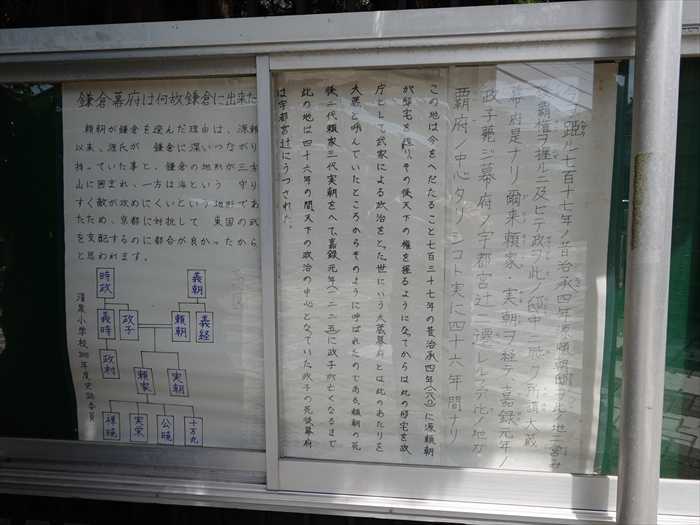

「鎌倉幕府は何故鎌倉に出来たか

頼朝が鎌倉を選んだ理由は源頼朝以来、源氏が鎌倉に深いつながりを持っていた事と、

鎌倉の地形が三方向山に囲まれ、一方は海という守りやすく敵が攻めにくいという地形で

あったため、京都に対抗して、東国の武士を支配するのに都合が良かったからだと思われます。」

書かれていた、源頼朝、北条政子の系図。

そして「鎌倉宮」方面に向かう。

「金沢街道」の「岐れ路」交差点に出ると角に石碑が3基。

右の石碑にはその名の通り、道標に「右 大師道」と。

左の石碑は、「文字庚申塔」。

「鎌倉宮」方面に向かうと、「お宮通り」の案内板があった。

更に鎌倉市二階堂の住宅街を「鎌倉宮」方面に向かって進む。

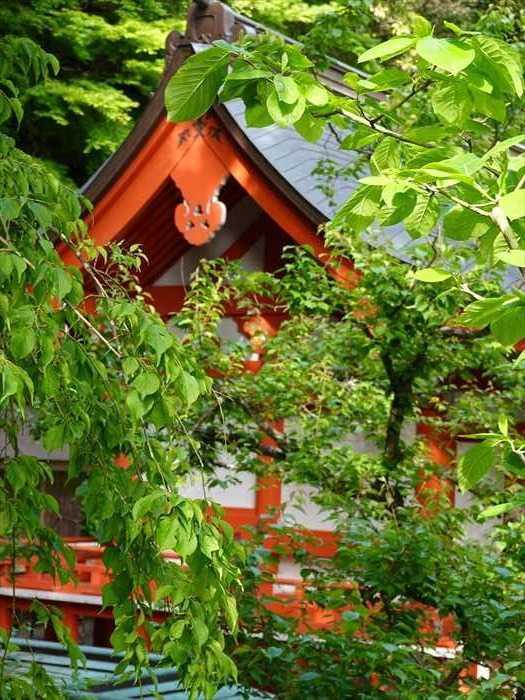

そして左に折れると「荏柄天神社(えがらてんじんしゃ)」の入口が見えて来た。

鎌倉市二階堂74。

杉の樹が上部でクロスし鳥居の如くに。

近づいて。

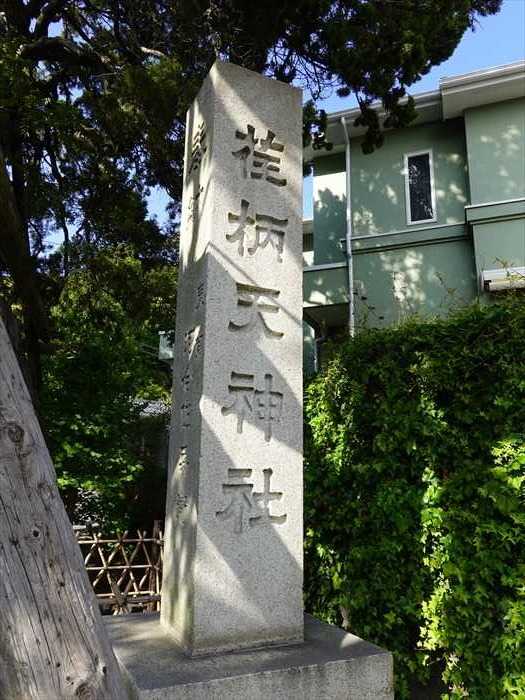

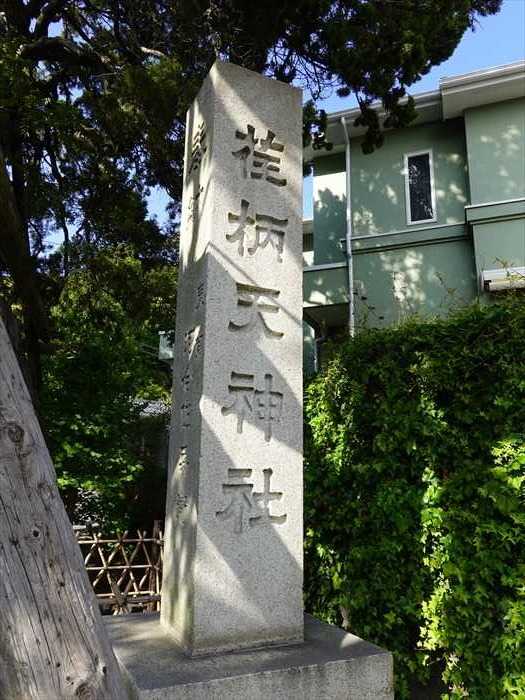

社号標「荏柄天神社」。

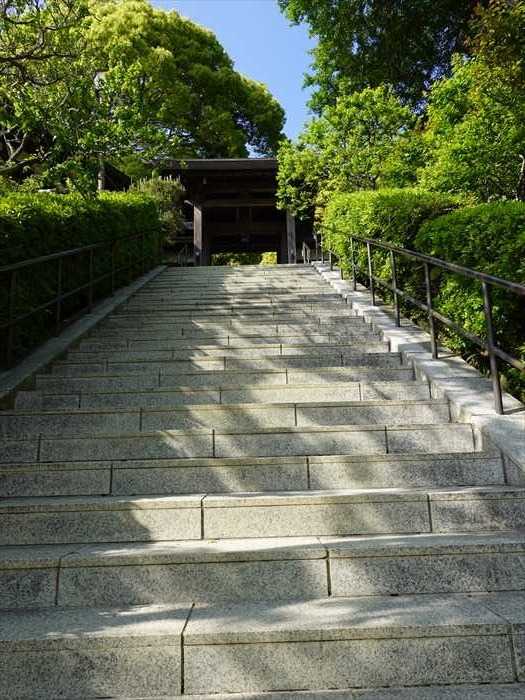

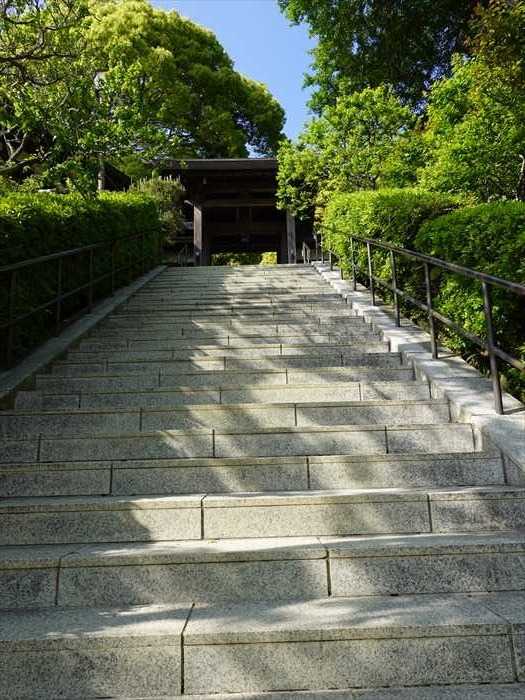

前方石段の上に神門が見えた。

「荏柄天神社

古くは荏柄山天満宮とも称し、福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮と並び、

日本三天神の一つに数えられて来ました。平安時代中頃、雷雨と共に天神の姿絵が降りて

きたのを里人が敬い、そこに神社を建てて祀ったのが始まりとされます。

源頼朝が大蔵 (現在の雪ノ下三丁目付近) に幕府を開くと、その鬼門を守護する神社として

崇められました。境内は国の史跡、本殿は国の重要文化財に指定されています。

● 祭 神:菅原道真

● 創 建:長治元年(1104)」

「荏柄天神」碑。

「和名鈔 当部に柄草と記せる郷名あり 今其名を失すれども 当社附近の旧称なりしが

如し 草にカヤの古訓あれば 江ガラは江ガヤの転訛なるを 後文字をさえ今の如く

改めしものか 社前の松並木を古来馬場と称す 本社は元中央に管公(菅原道真)束帯の

坐像 右方に天拝山祈誓の立像 左方に本地仏十一面観音の 像を安置せしも

勧請(かんじょう:創設)の年代を伝えず 頼朝公初めて大蔵の地に幕府を設けし時

当社を以て鬼門(きもん)の鎮守(ちんじゅ)となす 爾来(以後)歴代将軍の尊奉せし所

天文年間(1532-1555) 北条氏康(うじやす)社前に関 (せき)を置き 関銭を取りて社料に

供せしめし事あり 徳川氏の世には 鶴岡八幡宮造営の節毎に其の余材残木を受けて

本社修造に抵(当)つるを例とせしと云う」

【古い辞書である「和名鈔」 に「柄草」という地名があります。現在はありませんが

この神社付近の昔の名前のようです。草の字はカヤ と読め、エカヤがエガヤになり、後に

文字を今のように当てたものと推測されま す。神社の前の松並木を昔は馬場といいました。

この社(やしろ)には菅原道真(すがわらみちざね)が祭ってありますが、建てられた年代は

わかりません。源頼朝が初めて幕府を建設する時、 この社が鬼門(きもん:東北) に当たるように

選んでいます。それ以降の歴代将軍も この神社を大切に保護しま した。

1548年に北条氏康(うじやす)は社の前に関所を設け、通行税を取り、神社修復の費用に

当てました。江戸時代には、鶴岡八幡宮の工事ある毎に余った木材等を使用して、

この社の修造を行うのが例になっていたということです。】

階段横に建つ石碑は「菅公一千年祭記念碑」。

「神門」に向かって石段を上って行く。

「神門」。

扁額「天満宮」。

福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮とともに三天神社と称されています。

「手水舎」は使用禁止。

「拝殿」。

「治承4年(1180年)鎌倉大蔵の地に幕府を開いた源頼朝公は幕府の鬼門に位置する当社を

崇敬し、更めて社殿を造立されました。以後、歴代の将軍家を始め、鎌倉幕府の尊社として

篤く崇敬され、「吾妻鏡」には二代将軍頼家が大江広元を奉幣使として菅公300年忌を

盛大に執行された事など、社名がしばしば記されております。」と。

菅原道真公が祀られているせいか、「梅」をかたどった意匠がなされていた。

内陣を見る。

「松」の水墨画。

「梅」の水墨画。

内陣中央に御幣が。

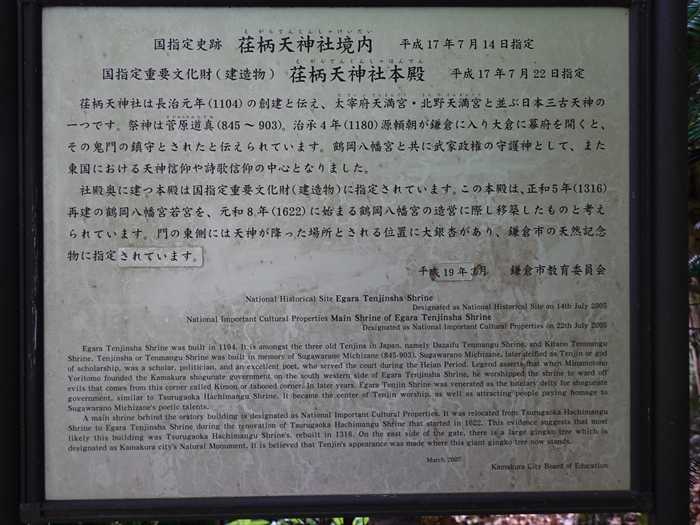

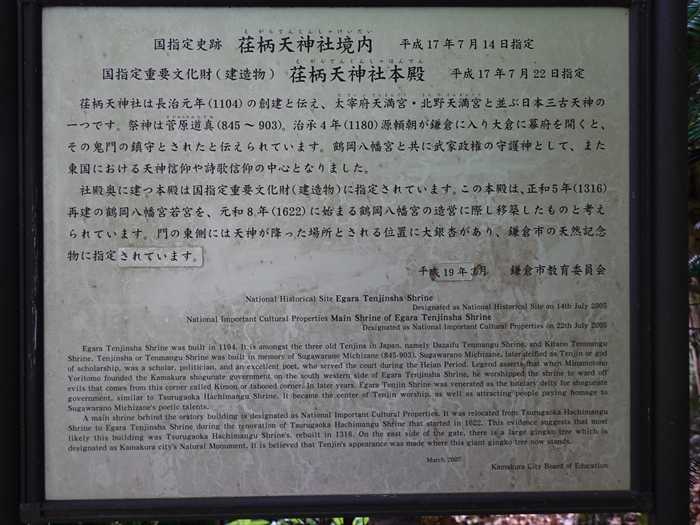

「国指定史跡 荏柄天神社境内 平成17年7月14日指定

国指定重要文化財(建造物) 荏柄天神社本殿 平成17年7月22日指定

荏柄天神社は長治元年(1104)の創建と伝え、太宰府天満宮・北野天満宮と並ぶ日本三古天神の

一つです。祭神は菅原道真(845~903)。治承4年(1180)源頼朝が鎌倉に入り大倉に幕府を開く

と、その鬼門の鎮守とされたと伝えられています。鶴岡八幡宮と共に武家政権の守護神として、

また東国における天神信仰や詩歌信仰の中心となりました。

社殿奥に建つ本殿は国指定重要文化財(建造物)に指定されています。この本殿は、正和5年(13

16)再建の鶴岡八幡宮若宮を、元和8年(1622)に始まる鶴岡八幡宮の造営に際し移築したもの

と考えられています。門の東側には天神が降った場所とされる位置に大銀杏があり、鎌倉市の

天然記念物に指定されています。」

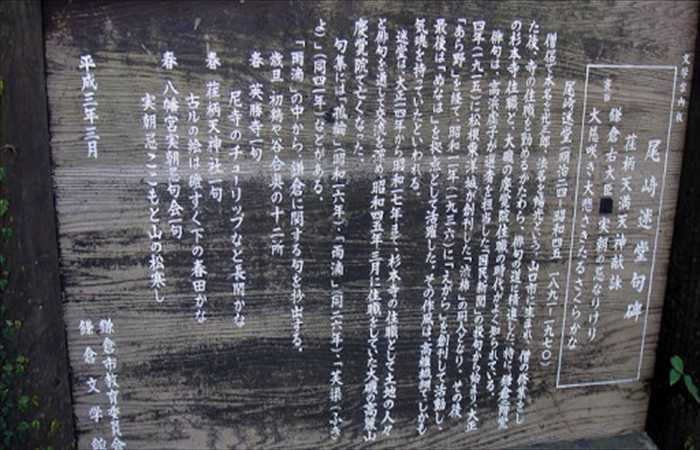

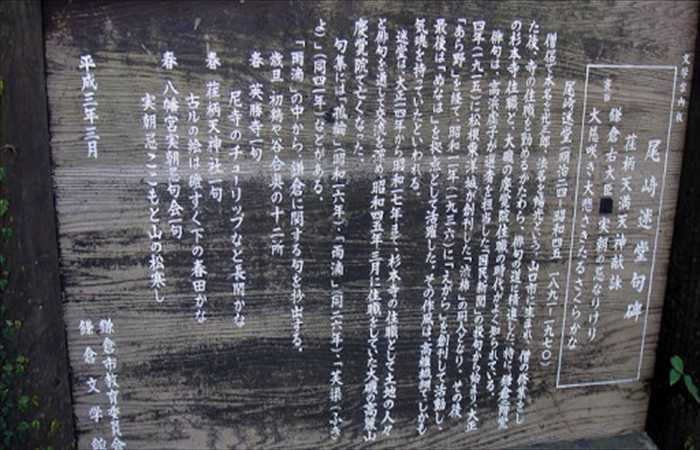

「尾崎迷堂句碑」

表面 「荏柄天満天神献詠 鎌倉右大臣実朝の忌なりけり」

裏面 「大慈咲き 大悲さきたる さくらかな」

「文学案内板

尾崎迷堂句碑

荏柄天満天神献詠

鎌倉右大臣 実朝の忌なりけり

裏面 大慈咲き大悲さきたるさくらかな

尾崎迷堂(明治24~昭和45 1891-1970)

僧侶で本名を光三郎、法名を暢光という。山口市に生まれ、僧の修行をした後、寺の住職を勤め

るかたわら、俳句の道に精進した。特に、鎌倉二階堂の杉本寺住職と、大磯の慶覚院住職の時代

がよく知られている。

俳句は、高浜虚子が選者を担当した「国民新聞」の投句から始まり、大正4年(1915)に

松根東洋城が創刊した「渋柿」の同人となり、その後「あら野」を経て、昭和11年(1936)に

「えがら」を創刊して活動し、最後は「ぬなは」を拠点として活躍した。その作風は、高雅繊細で、

しかも気魂を持っていたといわれる。

迷堂は、大正14年から昭和17年まで、杉本寺の住職として土地の人々と俳句を通して交流を深め

昭和45年3月に住職をしていた大磯の高麗山慶覚院で亡くなった。

句集には「孤輪」(昭和16年)、「雨滴」(同26年)、「芙渠(ふきよ)」(同41年)などがある。

「雨滴」の中から、鎌倉に関する句を抄出する。

歳旦 初鶏や谷合奥の十二所

春 英勝寺一句

尼寺のチューリップなど長閑かな

春 荏柄天神社一句

古ルの絵は磴すぐ下の春田かな

春 八幡宮実朝忌句会一句

実朝忌ここもと山の松寒し」

右手にあり「昇殿祈祷について」の案内板があったこの建物は

荏柄天神社「神輿庫 」 であろう。

境内の「授与所」、「御朱印所」。

熊野権現社への一の石鳥居。

「熊野権現社」碑。

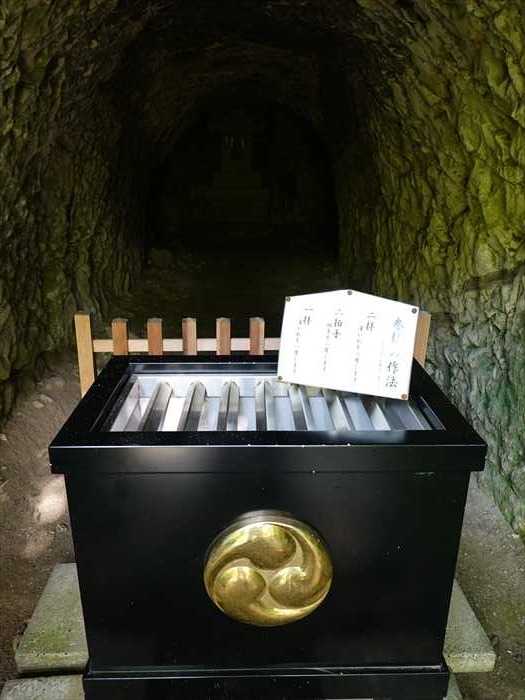

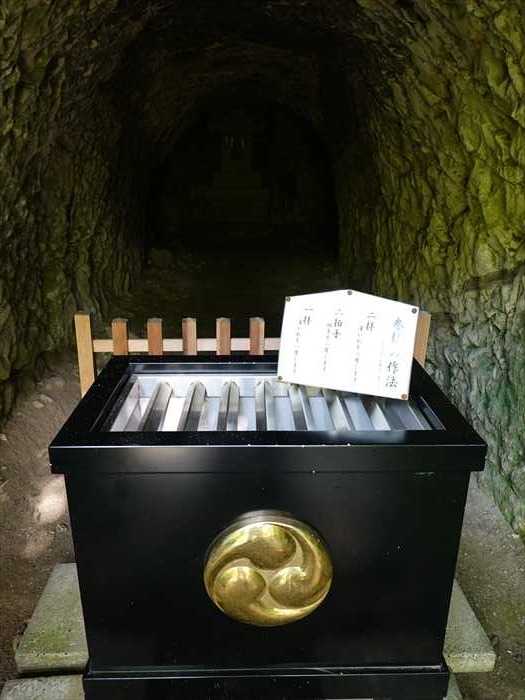

二の石鳥居とその先に 山の洞穴内(やぐら?)に鎮座する「 熊野権現社 」。

新しそうな賽銭箱。

その奥に熊野権現の石祠があった。

御祭神は熊野三柱神(伊邪那岐命・伊邪那美命・天宇受売命)。

「荏柄天神社 社殿」横の道へ進む。

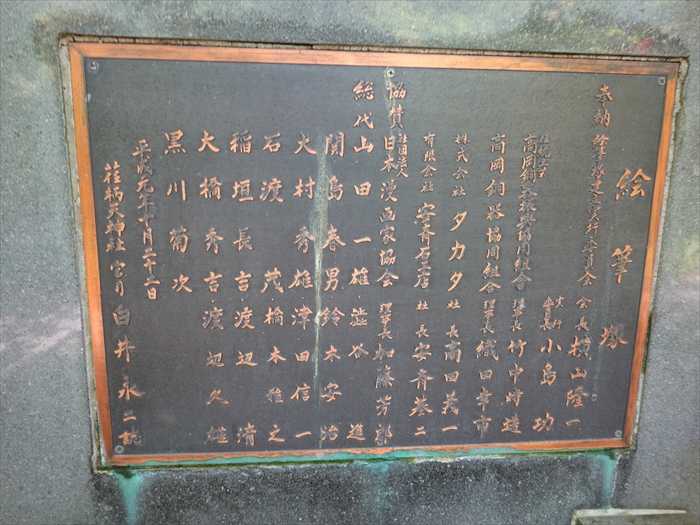

「かっぱ筆塚・絵筆塚

当時、日本漫画家協会に所属していた漫画家有志がそれぞれのキャラクターを河童のモチーフで

描き、それらの作品154枚がレリーフされています。

毎年10月には、清水昆氏を偲び讃え感謝の真心を込めて古筆を供養する絵筆塚祭が

執り行われております。」

途中にあった「古神札納所」。

そして正面に「 絵筆塚 」👈リンク。

「絵筆塚」は横山隆一がデザインした筆形の塚で、高さ3m、直径1m、重さ800kgの

ブロンズ製である。

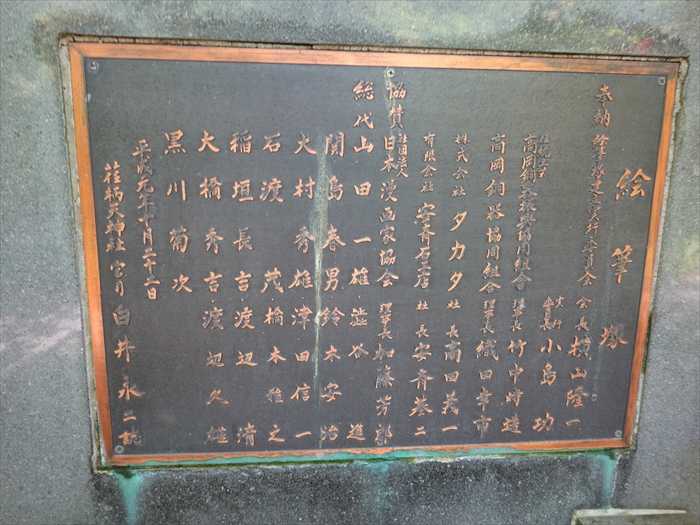

銅製の 絵筆塚建立碑(平成元年10月22日)。

小島功、手塚治虫、やなせたかし、藤子・F・不二雄ほか、私でも知っている有名な

名前がたくさんあった。

横山隆一をはじめとする漫画家154人が描いたカッパのレリーフが飾られていた。

なかには鉄腕アトムやドラえもん・・・・・・・・も。

「かっぱ筆塚 」 。

正面には清水崑氏の河童の絵と、裏には川端康成による「かっぱ筆塚」の揮毫。

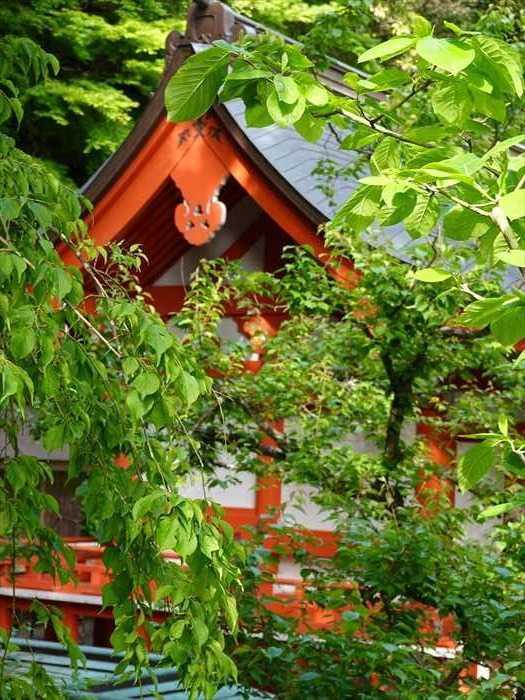

「絵筆塚」の帰路に「荏柄天神社」の「本殿」を見る。

境内には様々な石碑が。

由緒にも出てくる樹齢900年以上の「大銀杏」。

授与所・社務所前の「御神木」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「東御門旧跡碑」を後にして、南下し「聖心侍女修道会」の角を右折。

「清泉小学校」の生徒たちの手書きの力作が、右手のここにも並んでいた。

「永福寺跡(ようふくじあと) 清泉小学校

当時永福寺は二階堂と呼ばれていました。この近辺が二階堂という地名で呼ばれているのは

このためです。

一一八九年に頼朝は奥州遠征から凱旋すると奥州にあった大長寿院の二階堂に似せて永福寺を

建てました。しかし、享徳年間(一四五ニ年から一四五五年)に関東管領の勢力がおとろえるに

つれて、全く荒れはててしまいました。

いわれています。永福寺跡はどろとそ石しかなくて発掘するのはとても大変そうでした。

今、石を運ぶのはトラックなので運べばいいのですが昔は大変だったと思います。

しかし源頼朝が永福寺の建設現場を視察している時、片目に魚の鱗を入れ、目の悪い人のふりを

していたあやしい男がとらえられました。上総五郎兵衛尉忠光(かずさごろうひょうえのじょう

ただみつ)と名乗り頼朝を暗殺するためにかくれていたと白状しました。

調べると短刀をかくし持っていました。

頼朝は永福寺以外にも大御堂、大慈寺を建てましたが、今は民家が建っています。」

英語版も。

「大塔宮鎌倉宮 (おおとうのみやかまくらぐう)

荏柄天神社から参道と交差しているバス通りに出て北に向かいニ〇〇メートルほど進んだ

突き当り。一八六九年明治天皇が創建した唯一の神社鎌倉宮がある。

岩窟がある。さらに進めば、護良親王の皇子日叡が師日賢の供養のためにつくったという

多宝塔献茶の塔、さらに明治天皇ゆかり「五箇条の御誓文」「教育勅語」の碑もある。

鎌倉宮では子供の日に「草鹿(くさしか)」という競技を行うようになった。布で作った

鹿の面を弓で射るという競技で弓道連盟の方々の奉納がある。例祭は8月19日、20日である。

また、9月21日、22日に境内で薪能がおこなわれる。

右手に「聖心侍女修道会」。

そしてその先に「清泉小学校」の正門。

「清泉小学校」も正門前を進むと右手にあったのが「大蔵幕府舊蹟」碑。

鎌倉市雪ノ下3-11-45。

清泉小学校の南西端で、頼朝の墓所から南方200mに建つ石碑。

「大蔵幕府舊蹟」

「今ヲ距ル七百三十七年ノ昔治承四年源頼朝邸ヲ此ノ地ニ営ミ後覇権ヲ握ルニ及ビテ

政ヲ此ノ邸中ニ聴ク 所謂大蔵幕府是カリ 爾来頼家實朝ヲ経テ嘉禄元年政子薨ジ幕府ノ

宇津宮辻ニ遷レルマデ此ノ地ガ覇府ノ中心タリシコト實ニ四十六年間ナリ」

【今から820年前の1180年に、源頼朝がこの場所に屋敷を建ましたが、権力を得てから後には

政治を屋敷内で行いました。いわゆるこれが大蔵幕府であります。それ以後、頼家(よりいえ)、

実朝(さねとも)と続き、1225年頼朝の妻の政子が死に、幕府が宇津宮辻に移るまで、

この場所が幕府の中心であり、その期間は46年間でありました。】

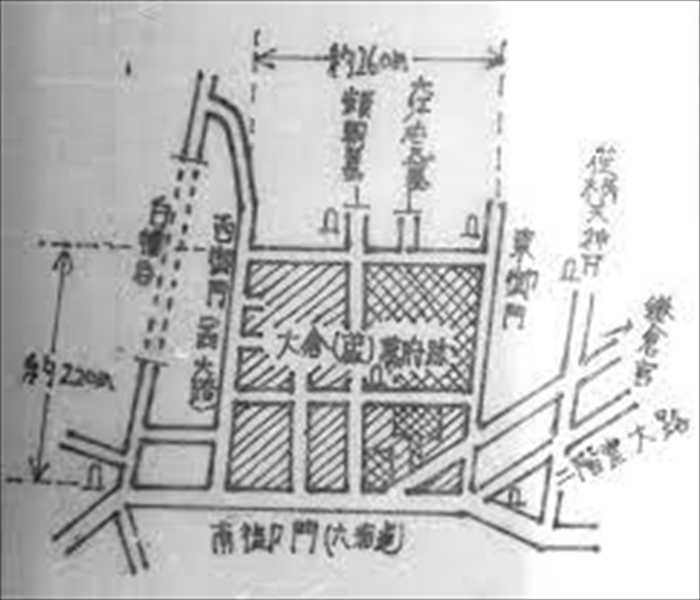

「東御門」碑について「清泉小学校」の生徒が作った手書きの案内板に書かれていた

「大蔵幕府跡」の地図。

ここにも「清泉小学校」の生徒が作った手書き案内板が。

右手には「大蔵幕府舊蹟」の説明が書かれていた。

そして左には、

「鎌倉幕府は何故鎌倉に出来たか

頼朝が鎌倉を選んだ理由は源頼朝以来、源氏が鎌倉に深いつながりを持っていた事と、

鎌倉の地形が三方向山に囲まれ、一方は海という守りやすく敵が攻めにくいという地形で

あったため、京都に対抗して、東国の武士を支配するのに都合が良かったからだと思われます。」

書かれていた、源頼朝、北条政子の系図。

そして「鎌倉宮」方面に向かう。

「金沢街道」の「岐れ路」交差点に出ると角に石碑が3基。

右の石碑にはその名の通り、道標に「右 大師道」と。

左の石碑は、「文字庚申塔」。

「鎌倉宮」方面に向かうと、「お宮通り」の案内板があった。

更に鎌倉市二階堂の住宅街を「鎌倉宮」方面に向かって進む。

そして左に折れると「荏柄天神社(えがらてんじんしゃ)」の入口が見えて来た。

鎌倉市二階堂74。

杉の樹が上部でクロスし鳥居の如くに。

近づいて。

社号標「荏柄天神社」。

前方石段の上に神門が見えた。

「荏柄天神社

古くは荏柄山天満宮とも称し、福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮と並び、

日本三天神の一つに数えられて来ました。平安時代中頃、雷雨と共に天神の姿絵が降りて

きたのを里人が敬い、そこに神社を建てて祀ったのが始まりとされます。

源頼朝が大蔵 (現在の雪ノ下三丁目付近) に幕府を開くと、その鬼門を守護する神社として

崇められました。境内は国の史跡、本殿は国の重要文化財に指定されています。

● 祭 神:菅原道真

● 創 建:長治元年(1104)」

「荏柄天神」碑。

「和名鈔 当部に柄草と記せる郷名あり 今其名を失すれども 当社附近の旧称なりしが

如し 草にカヤの古訓あれば 江ガラは江ガヤの転訛なるを 後文字をさえ今の如く

改めしものか 社前の松並木を古来馬場と称す 本社は元中央に管公(菅原道真)束帯の

坐像 右方に天拝山祈誓の立像 左方に本地仏十一面観音の 像を安置せしも

勧請(かんじょう:創設)の年代を伝えず 頼朝公初めて大蔵の地に幕府を設けし時

当社を以て鬼門(きもん)の鎮守(ちんじゅ)となす 爾来(以後)歴代将軍の尊奉せし所

天文年間(1532-1555) 北条氏康(うじやす)社前に関 (せき)を置き 関銭を取りて社料に

供せしめし事あり 徳川氏の世には 鶴岡八幡宮造営の節毎に其の余材残木を受けて

本社修造に抵(当)つるを例とせしと云う」

【古い辞書である「和名鈔」 に「柄草」という地名があります。現在はありませんが

この神社付近の昔の名前のようです。草の字はカヤ と読め、エカヤがエガヤになり、後に

文字を今のように当てたものと推測されま す。神社の前の松並木を昔は馬場といいました。

この社(やしろ)には菅原道真(すがわらみちざね)が祭ってありますが、建てられた年代は

わかりません。源頼朝が初めて幕府を建設する時、 この社が鬼門(きもん:東北) に当たるように

選んでいます。それ以降の歴代将軍も この神社を大切に保護しま した。

1548年に北条氏康(うじやす)は社の前に関所を設け、通行税を取り、神社修復の費用に

当てました。江戸時代には、鶴岡八幡宮の工事ある毎に余った木材等を使用して、

この社の修造を行うのが例になっていたということです。】

階段横に建つ石碑は「菅公一千年祭記念碑」。

「神門」に向かって石段を上って行く。

「神門」。

扁額「天満宮」。

福岡の太宰府天満宮、京都の北野天満宮とともに三天神社と称されています。

「手水舎」は使用禁止。

「拝殿」。

「治承4年(1180年)鎌倉大蔵の地に幕府を開いた源頼朝公は幕府の鬼門に位置する当社を

崇敬し、更めて社殿を造立されました。以後、歴代の将軍家を始め、鎌倉幕府の尊社として

篤く崇敬され、「吾妻鏡」には二代将軍頼家が大江広元を奉幣使として菅公300年忌を

盛大に執行された事など、社名がしばしば記されております。」と。

菅原道真公が祀られているせいか、「梅」をかたどった意匠がなされていた。

内陣を見る。

「松」の水墨画。

「梅」の水墨画。

内陣中央に御幣が。

「国指定史跡 荏柄天神社境内 平成17年7月14日指定

国指定重要文化財(建造物) 荏柄天神社本殿 平成17年7月22日指定

荏柄天神社は長治元年(1104)の創建と伝え、太宰府天満宮・北野天満宮と並ぶ日本三古天神の

一つです。祭神は菅原道真(845~903)。治承4年(1180)源頼朝が鎌倉に入り大倉に幕府を開く

と、その鬼門の鎮守とされたと伝えられています。鶴岡八幡宮と共に武家政権の守護神として、

また東国における天神信仰や詩歌信仰の中心となりました。

社殿奥に建つ本殿は国指定重要文化財(建造物)に指定されています。この本殿は、正和5年(13

16)再建の鶴岡八幡宮若宮を、元和8年(1622)に始まる鶴岡八幡宮の造営に際し移築したもの

と考えられています。門の東側には天神が降った場所とされる位置に大銀杏があり、鎌倉市の

天然記念物に指定されています。」

「尾崎迷堂句碑」

表面 「荏柄天満天神献詠 鎌倉右大臣実朝の忌なりけり」

裏面 「大慈咲き 大悲さきたる さくらかな」

「文学案内板

尾崎迷堂句碑

荏柄天満天神献詠

鎌倉右大臣 実朝の忌なりけり

裏面 大慈咲き大悲さきたるさくらかな

尾崎迷堂(明治24~昭和45 1891-1970)

僧侶で本名を光三郎、法名を暢光という。山口市に生まれ、僧の修行をした後、寺の住職を勤め

るかたわら、俳句の道に精進した。特に、鎌倉二階堂の杉本寺住職と、大磯の慶覚院住職の時代

がよく知られている。

俳句は、高浜虚子が選者を担当した「国民新聞」の投句から始まり、大正4年(1915)に

松根東洋城が創刊した「渋柿」の同人となり、その後「あら野」を経て、昭和11年(1936)に

「えがら」を創刊して活動し、最後は「ぬなは」を拠点として活躍した。その作風は、高雅繊細で、

しかも気魂を持っていたといわれる。

迷堂は、大正14年から昭和17年まで、杉本寺の住職として土地の人々と俳句を通して交流を深め

昭和45年3月に住職をしていた大磯の高麗山慶覚院で亡くなった。

句集には「孤輪」(昭和16年)、「雨滴」(同26年)、「芙渠(ふきよ)」(同41年)などがある。

「雨滴」の中から、鎌倉に関する句を抄出する。

歳旦 初鶏や谷合奥の十二所

春 英勝寺一句

尼寺のチューリップなど長閑かな

春 荏柄天神社一句

古ルの絵は磴すぐ下の春田かな

春 八幡宮実朝忌句会一句

実朝忌ここもと山の松寒し」

右手にあり「昇殿祈祷について」の案内板があったこの建物は

荏柄天神社「神輿庫 」 であろう。

境内の「授与所」、「御朱印所」。

熊野権現社への一の石鳥居。

「熊野権現社」碑。

二の石鳥居とその先に 山の洞穴内(やぐら?)に鎮座する「 熊野権現社 」。

新しそうな賽銭箱。

その奥に熊野権現の石祠があった。

御祭神は熊野三柱神(伊邪那岐命・伊邪那美命・天宇受売命)。

「荏柄天神社 社殿」横の道へ進む。

「かっぱ筆塚・絵筆塚

手前に佇むのが、河童の漫画を描き続けた清水昆氏が愛用の絵筆を供養し、昭和46年に建てた

「かっぱ筆塚」です。大きな筆を担いだ河童の姿がレリーフされています。

「かっぱ筆塚」です。大きな筆を担いだ河童の姿がレリーフされています。

当時、日本漫画家協会に所属していた漫画家有志がそれぞれのキャラクターを河童のモチーフで

描き、それらの作品154枚がレリーフされています。

執り行われております。」

途中にあった「古神札納所」。

そして正面に「 絵筆塚 」👈リンク。

「絵筆塚」は横山隆一がデザインした筆形の塚で、高さ3m、直径1m、重さ800kgの

ブロンズ製である。

銅製の 絵筆塚建立碑(平成元年10月22日)。

小島功、手塚治虫、やなせたかし、藤子・F・不二雄ほか、私でも知っている有名な

名前がたくさんあった。

横山隆一をはじめとする漫画家154人が描いたカッパのレリーフが飾られていた。

なかには鉄腕アトムやドラえもん・・・・・・・・も。

「かっぱ筆塚 」 。

正面には清水崑氏の河童の絵と、裏には川端康成による「かっぱ筆塚」の揮毫。

「絵筆塚」の帰路に「荏柄天神社」の「本殿」を見る。

境内には様々な石碑が。

由緒にも出てくる樹齢900年以上の「大銀杏」。

授与所・社務所前の「御神木」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.