PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

次に訪ねたのが県道23号線沿いにあった「常勝寺」。

横浜市栄区田谷町1405 。

石段の入口に「南無妙法蓮華経 常勝寺」と刻まれた石碑。

「山門」の手前にあったのは「本堂」の旧鬼瓦であろうか。

石段上に「山門」。

扁額は「妙顕山」。

「本堂」。

日蓮宗寺院の常勝寺は、妙顕山智善院と号します。

江戸期には寺小屋に提供され、明治5年ここに千秀学校が設置されていました。

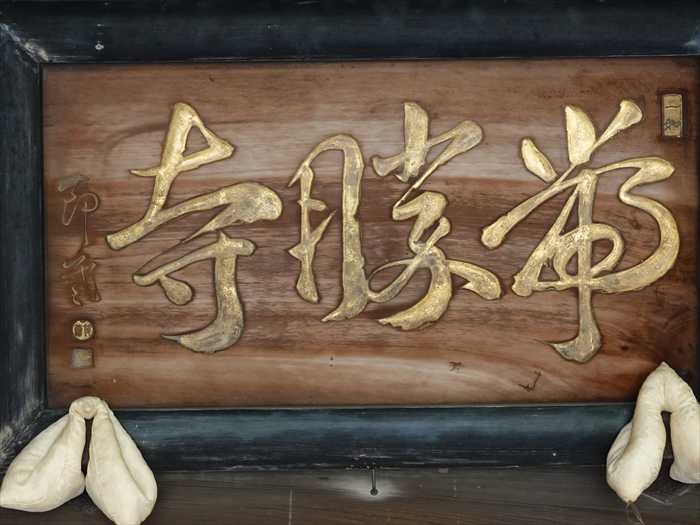

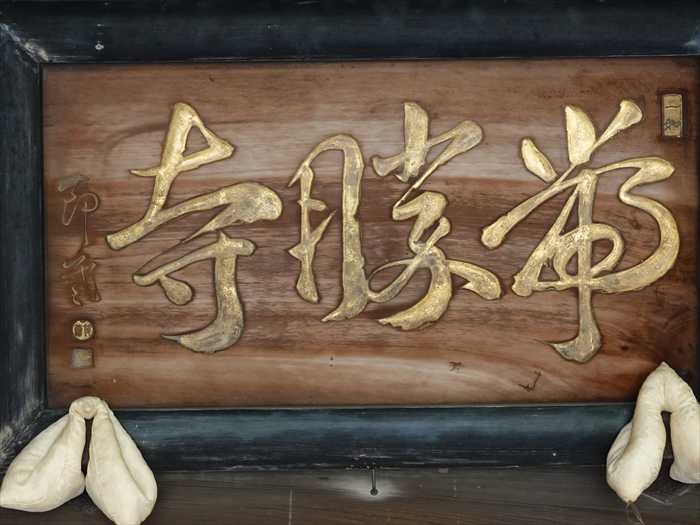

「本堂」の扁額は「常勝寺」。

内陣。

中央に日蓮上人像が。

参道横の墓地。

次に訪ねたのが「燈明寺」。

臨済宗円覚寺派金龍山燈明寺。

横浜市戸塚区小雀町1160。

「山門」を正面に見る。

築地塀の横は「六地蔵」であろうか。

左手には「岩船地蔵」。

「平常心」、

「無理しないでいいよ。私はいつもあなたの味方だからね。大丈夫、大丈夫!」と。

寺号標石「燈明寺」。

燈明寺山門に掛かる「龍山」の扁額。

山門の二字の扁額「龍山」は、江戸時代の書家である佐文山によるものだとされるが、

「手水舎」。

手水口は今にも動き出しそうな迫力ある龍。

境内には中村汀女の句碑もたっていた。

「木蔭はや 彼岸詣での 肩袂」

「鐘楼」。

「梵鐘」。

「金龍山燈明寺」の文字が。

大きな「石灯籠」。

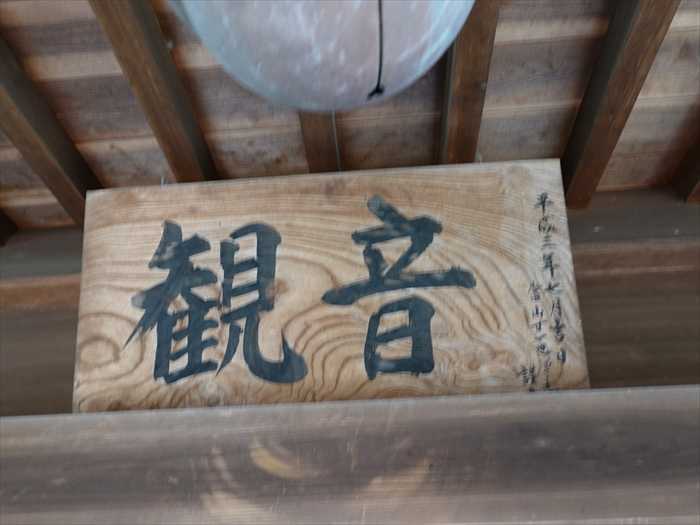

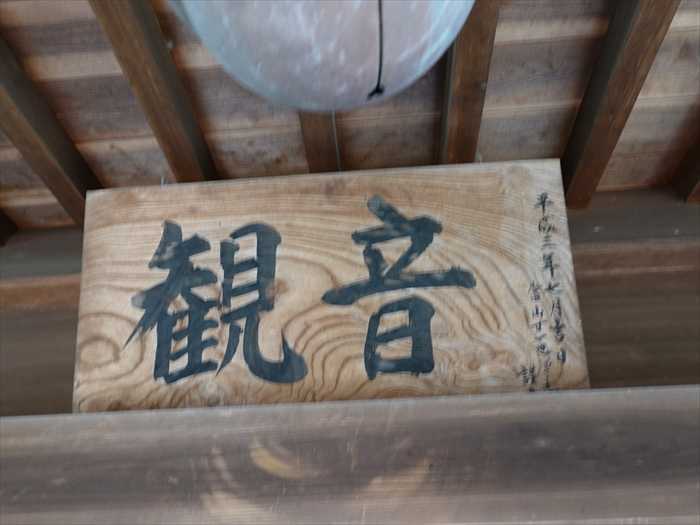

本堂前には「観音堂」が建っていた。

扁額は「観音」。

石造の「出世観音」である。傍ら下には板碑もあった。

鎌倉郡三十三箇所観音霊場の観音さまよりも遥かにに大きく、石造とはいっても繊細な

透かし彫りのような精緻さであった。

お顔をズームで。

天井を見る。

「本堂」。

常勝寺(田谷町一四〇五番地)日蓮宗

智善院妙顕山と号し、本尊に日蓮宗奠定の大曼茶羅を安置しており、寺伝は永正元年

(一五〇四)常勝院日養により字坪入谷(伯老庵=現加藤宇八宅前)に創立されのち、

寛政十一年現在地=芝後谷に移建されたといっているが、「相模風土記稿」には鬼子母神

(長六寸六分運慶作)を本尊とし、開山は日親、寺宝に日親が文明二年(一四七〇)書した

曼茶羅一幅を有すると記している。江戸期には寺小屋に提供され、明治五年ここに

千秀学校が設置された。

「内陣」。

本尊は「釈迦如来像」。

扁額「燈明寺」。

なお寺門の扁額「妙顕山」は遠州掛川城主太田摂津守従五位源資美公の真筆で、

明治九年掲げられたものと伝えている。

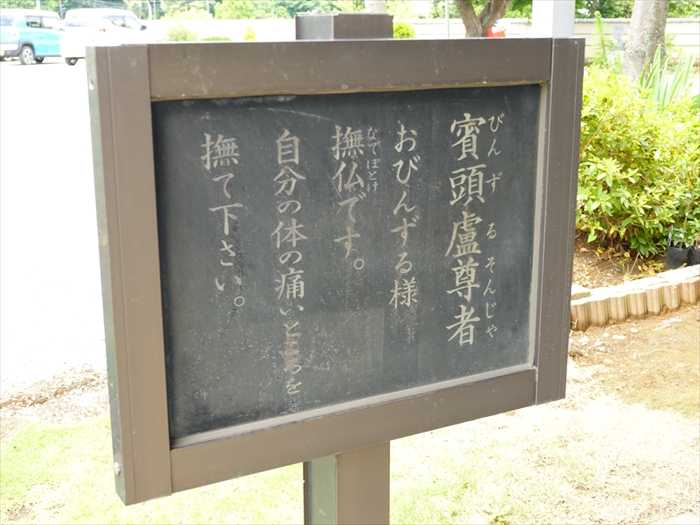

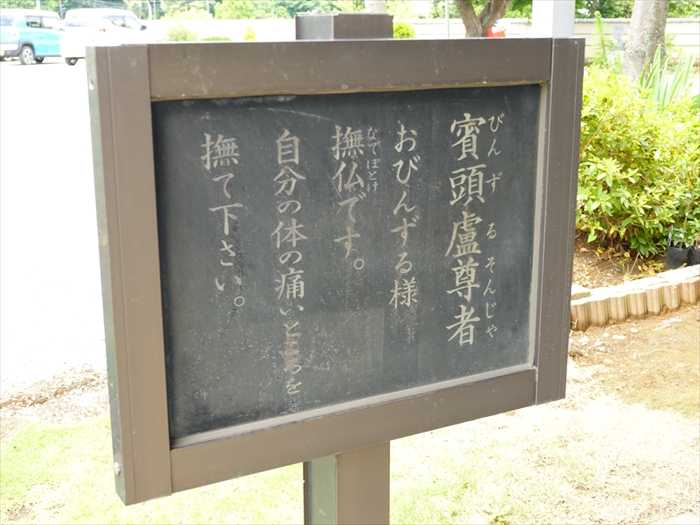

「賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)」。

「賓頭盧尊者

おびんずる様、撫仏です。

自分の体の痛いところを撫でて下さい」。

広い境内を見る。

「寺務所」。

ユニークな形の塔。

以前は五重石塔であったのだろうが最上部が失われていた。

「句碑」

「ひぐらしや どの木が先に くらくなる」

七重石塔と銀杏の木の下のお地蔵さまと石仏。

そしてその左側、中央に「開山塔」右に「歴代和尚塔」、左に「英岳塔」が。

「百番供養塔(寛政4年(1792年)銘)」。

「犬猫供養」塔。

境内には、蓮華を持つ阿弥陀如来坐像の姿が。

近づいて。

右手の親指と人差し指で輪を作る印相・来迎印を。

再び広い境内を見る。

そしてこの日の最後に訪ねたのが「五霊社」。

横浜市戸塚区小雀町1193。

社号標石「五靈神社」。

「御大典記念」碑。

石段を上り境内へ。

石鳥居とその先に拝殿が見えた。

手水舎。

手水鉢は巨岩を刳り貫いたもの。

「拝殿」に向かって進む。

狛犬(阿形像)・右。

狛犬(吽形像)・左。

「拝殿」

明徳年間に当地の金竜山燈明寺の開山・円仲省鏡が「一村の五穀豊熟と氏子息災延命」の

願意を以て創建した。

明治6年11月氏子の総意により伊勢大廟の神霊を祀るお伊勢山に社殿を移し、同二十一年

改築を加えたが大正十二年の大震災に倒壊した。翌年再建、更に昭和四十四年に至り

鉄筋コンクリートにて現在の新社殿が造営された。

燈明寺の正面丘陵上の本社の旧社地は今でも「元五霊」と呼ばれている。

御祭神は

内陣。

しかし、もとは鎌倉五平氏(関東平氏五家)の始祖、すなわち鎌倉氏・梶原氏・村岡氏・

長尾氏・大庭氏の5氏の霊を祀ったとも。

また、村岡五郎良文(平良文)・村岡公致(義致)・村岡致成・鎌倉景成・鎌倉権五郎景政の

5柱を祀ったとも。

「本堂」屋根。

「有馬巴」の如き紋が。

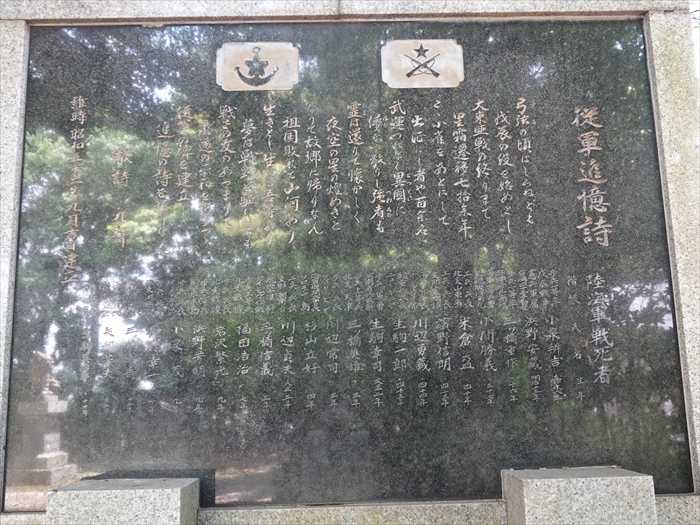

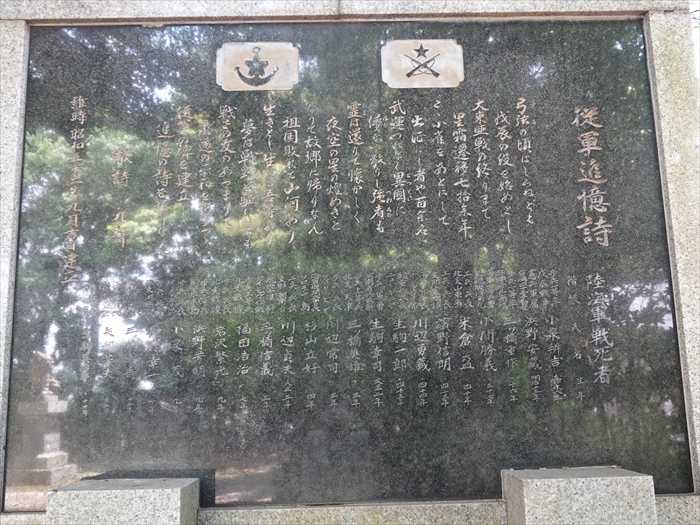

「従軍追憶誌」碑。

「弓弦の頃はしらねども 戊辰の役を始めとし 大東亜戦の終わりまで 星霜遷移七拾余年

ここ小雀をあとにして 出征にし者や百余名 武運つたなく異國に 儚く散りし強者も

霊は還りて懐かしく 夜空の星の煌めきと なりて故郷に帰りなん 祖国敗れて山河あり

生きとし生ける我等あり 夢は戦野を駆けるとも 戦さの友のあつまりで 永遠の平和を祈りて

従軍の碑を建立し 追憶の詩を捧げなん 献詩 九斎

「玉垣献納記念碑

古くは垣としての用に供せられ、御神域を護持し奉り、尊厳の幽美を象徴するものなり。

玉垣には、素朴の板塀、朱塗りの丸垣、皮付黒木など多彩であるが、江戸時代中期より

堅牢な石造りに極まれりと聴く 古来は大名豪族などの権力誇示に利するところ多きも

後にいたり、五穀豊穣、息災延命を祈りて寄進せる里人の素朴な奉納こそよしとせらる

この五霊社における階段 石垣は横浜市合併記念として奉納されたものであり、また明治

百年を記念して、近代的な社殿が、氏子及び町民一同の寄進により造営がなされたものである。

ここに、又有志相語らい、天皇在位五十年を記念して、玉垣を献納いたしました。

昭和五十一年十一月吉日

五靈社玉垣建造委員会」。

「神楽殿」。

「社務所」。

「小雀町内会館」。

そしてこの日の予定を全て完了し、車で10分足らずで帰宅したのであった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

次に訪ねたのが県道23号線沿いにあった「常勝寺」。

横浜市栄区田谷町1405 。

石段の入口に「南無妙法蓮華経 常勝寺」と刻まれた石碑。

「山門」の手前にあったのは「本堂」の旧鬼瓦であろうか。

石段上に「山門」。

扁額は「妙顕山」。

「本堂」。

日蓮宗寺院の常勝寺は、妙顕山智善院と号します。

江戸期には寺小屋に提供され、明治5年ここに千秀学校が設置されていました。

「本堂」の扁額は「常勝寺」。

内陣。

中央に日蓮上人像が。

参道横の墓地。

次に訪ねたのが「燈明寺」。

臨済宗円覚寺派金龍山燈明寺。

横浜市戸塚区小雀町1160。

「山門」を正面に見る。

築地塀の横は「六地蔵」であろうか。

左手には「岩船地蔵」。

「平常心」、

「無理しないでいいよ。私はいつもあなたの味方だからね。大丈夫、大丈夫!」と。

寺号標石「燈明寺」。

燈明寺山門に掛かる「龍山」の扁額。

山門の二字の扁額「龍山」は、江戸時代の書家である佐文山によるものだとされるが、

「手水舎」。

手水口は今にも動き出しそうな迫力ある龍。

境内には中村汀女の句碑もたっていた。

「木蔭はや 彼岸詣での 肩袂」

「鐘楼」。

「梵鐘」。

「金龍山燈明寺」の文字が。

大きな「石灯籠」。

本堂前には「観音堂」が建っていた。

扁額は「観音」。

石造の「出世観音」である。傍ら下には板碑もあった。

鎌倉郡三十三箇所観音霊場の観音さまよりも遥かにに大きく、石造とはいっても繊細な

透かし彫りのような精緻さであった。

お顔をズームで。

天井を見る。

「本堂」。

常勝寺(田谷町一四〇五番地)日蓮宗

智善院妙顕山と号し、本尊に日蓮宗奠定の大曼茶羅を安置しており、寺伝は永正元年

(一五〇四)常勝院日養により字坪入谷(伯老庵=現加藤宇八宅前)に創立されのち、

寛政十一年現在地=芝後谷に移建されたといっているが、「相模風土記稿」には鬼子母神

(長六寸六分運慶作)を本尊とし、開山は日親、寺宝に日親が文明二年(一四七〇)書した

曼茶羅一幅を有すると記している。江戸期には寺小屋に提供され、明治五年ここに

千秀学校が設置された。

「内陣」。

本尊は「釈迦如来像」。

扁額「燈明寺」。

なお寺門の扁額「妙顕山」は遠州掛川城主太田摂津守従五位源資美公の真筆で、

明治九年掲げられたものと伝えている。

「賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)」。

「賓頭盧尊者

おびんずる様、撫仏です。

自分の体の痛いところを撫でて下さい」。

広い境内を見る。

「寺務所」。

ユニークな形の塔。

以前は五重石塔であったのだろうが最上部が失われていた。

「句碑」

「ひぐらしや どの木が先に くらくなる」

七重石塔と銀杏の木の下のお地蔵さまと石仏。

そしてその左側、中央に「開山塔」右に「歴代和尚塔」、左に「英岳塔」が。

「百番供養塔(寛政4年(1792年)銘)」。

お顔が失われていたが。

西国33所、坂東33所、そして秩父34所を巡拝すれば、百観音の霊場巡りが完結する。

徒歩で巡った時代には、膨大な労力と時間と金を要したことは、現代の比ではない。

その完結を祝って建立するのが「百番供養塔」だと。

西国33所、坂東33所、そして秩父34所を巡拝すれば、百観音の霊場巡りが完結する。

徒歩で巡った時代には、膨大な労力と時間と金を要したことは、現代の比ではない。

その完結を祝って建立するのが「百番供養塔」だと。

「犬猫供養」塔。

境内には、蓮華を持つ阿弥陀如来坐像の姿が。

近づいて。

右手の親指と人差し指で輪を作る印相・来迎印を。

再び広い境内を見る。

そしてこの日の最後に訪ねたのが「五霊社」。

横浜市戸塚区小雀町1193。

社号標石「五靈神社」。

「御大典記念」碑。

石段を上り境内へ。

石鳥居とその先に拝殿が見えた。

手水舎。

手水鉢は巨岩を刳り貫いたもの。

「拝殿」に向かって進む。

狛犬(阿形像)・右。

狛犬(吽形像)・左。

「拝殿」

明徳年間に当地の金竜山燈明寺の開山・円仲省鏡が「一村の五穀豊熟と氏子息災延命」の

願意を以て創建した。

明治6年11月氏子の総意により伊勢大廟の神霊を祀るお伊勢山に社殿を移し、同二十一年

改築を加えたが大正十二年の大震災に倒壊した。翌年再建、更に昭和四十四年に至り

鉄筋コンクリートにて現在の新社殿が造営された。

燈明寺の正面丘陵上の本社の旧社地は今でも「元五霊」と呼ばれている。

御祭神は

天照皇太神 ( あまてらすすめおおみかみ )

天忍穂耳尊 ( あめのおしほみみのみこと )

天津彦火瓊瓊杵尊 ( あまつひこほのににぎのみこと )

彦火火出見尊 ( ひこほほでみのみこと )

鸕鷀葺不合尊 ( うがやふきあえずのみこと )

内陣。

しかし、もとは鎌倉五平氏(関東平氏五家)の始祖、すなわち鎌倉氏・梶原氏・村岡氏・

長尾氏・大庭氏の5氏の霊を祀ったとも。

また、村岡五郎良文(平良文)・村岡公致(義致)・村岡致成・鎌倉景成・鎌倉権五郎景政の

5柱を祀ったとも。

「本堂」屋根。

「有馬巴」の如き紋が。

「従軍追憶誌」碑。

「弓弦の頃はしらねども 戊辰の役を始めとし 大東亜戦の終わりまで 星霜遷移七拾余年

ここ小雀をあとにして 出征にし者や百余名 武運つたなく異國に 儚く散りし強者も

霊は還りて懐かしく 夜空の星の煌めきと なりて故郷に帰りなん 祖国敗れて山河あり

生きとし生ける我等あり 夢は戦野を駆けるとも 戦さの友のあつまりで 永遠の平和を祈りて

従軍の碑を建立し 追憶の詩を捧げなん 献詩 九斎

維時昭和五十二年九月吉日建立」

下部には戦死者名が記載されていた。

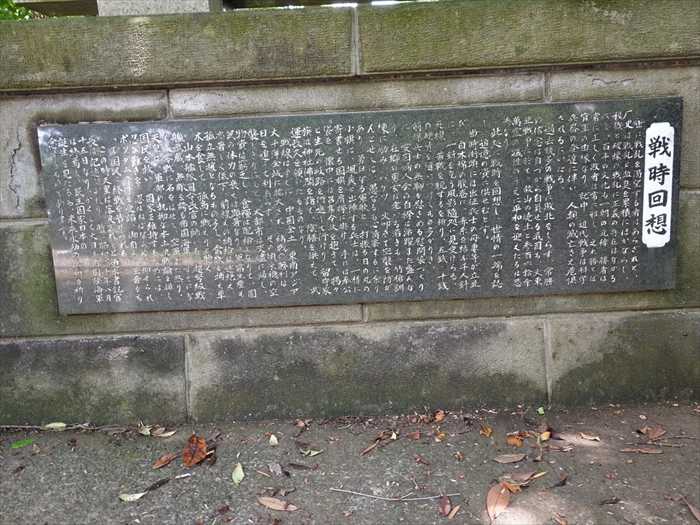

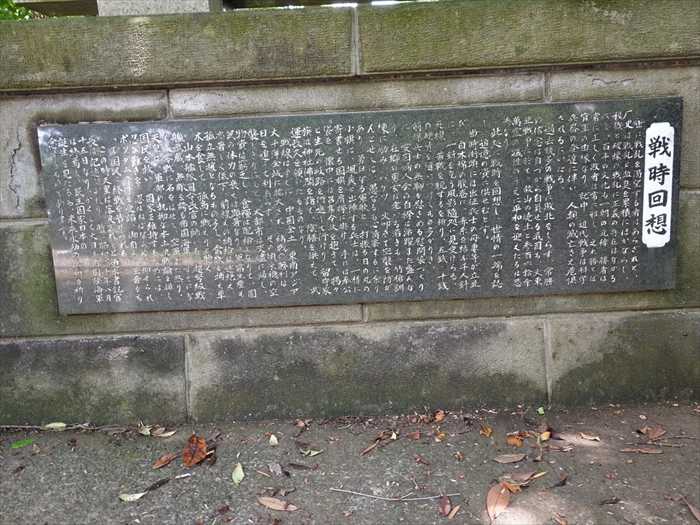

下部の台座には「戦時回想」が。

「世に戦乱を渇望する者はあらざれど、歴史は戦乱と血臭の累積にほかならじ、殺戮と破壊の

戦乱に正義の存在はなかるべし。百年の文化も一朝の瓦礫、勝者は常に正しと敗者は常に邪し、

之れ勝てば官軍の由縁なり。就中近代戦争は科学兵器の発達に伴い、人類の滅亡さえ危惧

されるにいたる。

過去幾多の戦争に敗北をしらず、常勝の信念は自づから自負せる我国も大東亜戦争に於て、

故山の燒土と参百六拾余萬霊の犠牲のうえに平和を迎えたるは悲惨なり。

此処に戦時回想し、世情の一端を誌し、追憶の資に供せむとす。

当時街頭には出征兵士の母妻等が立並び、自木綿の腹巻に、赤糸を結ぶ千人針に、 一針を乞う

風影随処に見受けらる。死線、苦戦を脱するを祈り、五錢、十錢の硬貨を縫いつけしもの多かりき。

前線兵士の無聯を慰さめる慰間袋つくりに、愛国婦人会の自欅は、活躍また盛んなり。

在郷の男女は老いも若きも、竹槍訓練に励み、バケツ、火叩きで空襲を防がんとせしは、愚なるも

心情察するに余りあり、勇壮なる軍歌と打振る日の丸の小旗に、颯爽と出陣する兵士は、一様に

寄書せる国旗を肩欅に掛け、手には奉公袋を、懐中には召集令状を抱きて、場々と生死の岐路を

行進して行けり。留守家族は神社佛閣を詣で、陰膳を供えて、武運長久を願いたるものなり。

戦線はすでに、中国全土、東南アジア、大平洋全域に拡大され、緒戦の勝利は、日を追うて

利あらず、その頃米機の空襲しきりにして、大都市は灰儘に帰し、物資は窮乏し、食糧は配給と

なりて、国民の体力の衰えは顕著なり、軍需生産も亦著しく低下、前線えの補給は途絶え、

孤立無援となるもの多し。禽獣を捕え草木を食して、孤島に戦えうと聴く。

山本艦隊司令長官の帥いる超弩級戦艦武蔵無敵を誇る帝国海軍すでになく、零戦に名をはせし、

空軍また然り。

天皇は、軍部の執拗な本土決戦論を排し、国民を救い、国家を維持するためには、忍び難きを、

忍ばねばならぬと仰せられ、ホツダム條件を受諾、御自らの玉音をもって国民に終戦を

告げられる。

この時天皇は落涙されしと迫水書記官長は記述しおれり。時に昭和二十年八月十五日なり。

かくして大日本帝国陸海軍は終焉し、民主国家日本の誕生を見たるも、未来永劫の平和を祈り

念ずるものであります。」と熱き想いが連綿と綴られていた。

「敬神親和」碑(昭和44年(1969年)銘)。

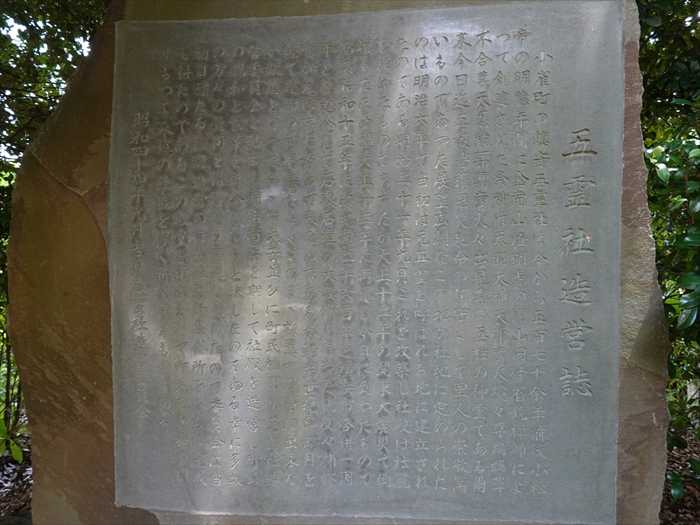

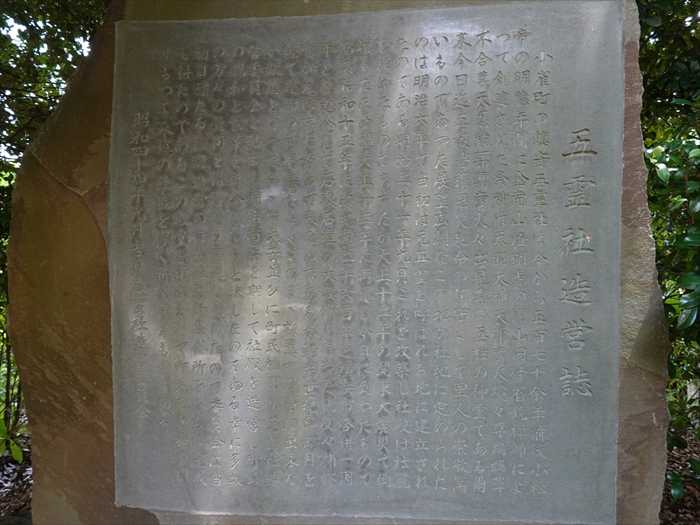

「五霊社造営誌

小雀町の鎮守五霊社は今から五百七十余年前後 小松帝の明徳年間に金竜山燈明寺の開山

円仲省鏡禅師によって創建された 祭神は天照大神 天津彦火瓊々尊 鵜鷀葺不合尊

天忍穂耳尊 彦火々出見尊の五柱の神聖である 爾来今日迄五穀豊穣 息災延命の鎮守として

里人の崇敬篤いものであった 展望広闊なこの地が社地に定められたのは 明治六年で当初は

元五霊と呼ばれる地に建立されたのである 明治二十一年九月これを改築し社殿は壮麗を

極めたものであったが大正十二年の関東大震災で倒壊したため翌大正十三年に再建し今日に

至ったものである 昭和十五年には紀元二千六百年と横浜市合併一周年とを記念して石段百垣の

大改修を行った他度々補修を加え保存に努めて来たのであるが約半世紀の歳月を経て建物の

朽廃甚だしくこのまま放置することは出来ない状態となった こヽに氏子並びに町民相図り

五霊社造営委員会を結成し明治百年を期して社殿を造影し町民の親和と繁栄を祈念しようと

決したのある 幸に多数の方々の賛同を得 浄財の寄進を受けたので委員会は当初目標たる

社殿造営のほか社務所集会所をともに完成し得たのである この殿堂を中心として町民の融和を

図りもって永遠の隆盛を深く祈念するものである

昭和四十四年九月吉日 五霊社造営委員会」

下部には戦死者名が記載されていた。

下部の台座には「戦時回想」が。

「世に戦乱を渇望する者はあらざれど、歴史は戦乱と血臭の累積にほかならじ、殺戮と破壊の

戦乱に正義の存在はなかるべし。百年の文化も一朝の瓦礫、勝者は常に正しと敗者は常に邪し、

之れ勝てば官軍の由縁なり。就中近代戦争は科学兵器の発達に伴い、人類の滅亡さえ危惧

されるにいたる。

過去幾多の戦争に敗北をしらず、常勝の信念は自づから自負せる我国も大東亜戦争に於て、

故山の燒土と参百六拾余萬霊の犠牲のうえに平和を迎えたるは悲惨なり。

此処に戦時回想し、世情の一端を誌し、追憶の資に供せむとす。

当時街頭には出征兵士の母妻等が立並び、自木綿の腹巻に、赤糸を結ぶ千人針に、 一針を乞う

風影随処に見受けらる。死線、苦戦を脱するを祈り、五錢、十錢の硬貨を縫いつけしもの多かりき。

前線兵士の無聯を慰さめる慰間袋つくりに、愛国婦人会の自欅は、活躍また盛んなり。

在郷の男女は老いも若きも、竹槍訓練に励み、バケツ、火叩きで空襲を防がんとせしは、愚なるも

心情察するに余りあり、勇壮なる軍歌と打振る日の丸の小旗に、颯爽と出陣する兵士は、一様に

寄書せる国旗を肩欅に掛け、手には奉公袋を、懐中には召集令状を抱きて、場々と生死の岐路を

行進して行けり。留守家族は神社佛閣を詣で、陰膳を供えて、武運長久を願いたるものなり。

戦線はすでに、中国全土、東南アジア、大平洋全域に拡大され、緒戦の勝利は、日を追うて

利あらず、その頃米機の空襲しきりにして、大都市は灰儘に帰し、物資は窮乏し、食糧は配給と

なりて、国民の体力の衰えは顕著なり、軍需生産も亦著しく低下、前線えの補給は途絶え、

孤立無援となるもの多し。禽獣を捕え草木を食して、孤島に戦えうと聴く。

山本艦隊司令長官の帥いる超弩級戦艦武蔵無敵を誇る帝国海軍すでになく、零戦に名をはせし、

空軍また然り。

天皇は、軍部の執拗な本土決戦論を排し、国民を救い、国家を維持するためには、忍び難きを、

忍ばねばならぬと仰せられ、ホツダム條件を受諾、御自らの玉音をもって国民に終戦を

告げられる。

この時天皇は落涙されしと迫水書記官長は記述しおれり。時に昭和二十年八月十五日なり。

かくして大日本帝国陸海軍は終焉し、民主国家日本の誕生を見たるも、未来永劫の平和を祈り

念ずるものであります。」と熱き想いが連綿と綴られていた。

「敬神親和」碑(昭和44年(1969年)銘)。

「五霊社造営誌

小雀町の鎮守五霊社は今から五百七十余年前後 小松帝の明徳年間に金竜山燈明寺の開山

円仲省鏡禅師によって創建された 祭神は天照大神 天津彦火瓊々尊 鵜鷀葺不合尊

天忍穂耳尊 彦火々出見尊の五柱の神聖である 爾来今日迄五穀豊穣 息災延命の鎮守として

里人の崇敬篤いものであった 展望広闊なこの地が社地に定められたのは 明治六年で当初は

元五霊と呼ばれる地に建立されたのである 明治二十一年九月これを改築し社殿は壮麗を

極めたものであったが大正十二年の関東大震災で倒壊したため翌大正十三年に再建し今日に

至ったものである 昭和十五年には紀元二千六百年と横浜市合併一周年とを記念して石段百垣の

大改修を行った他度々補修を加え保存に努めて来たのであるが約半世紀の歳月を経て建物の

朽廃甚だしくこのまま放置することは出来ない状態となった こヽに氏子並びに町民相図り

五霊社造営委員会を結成し明治百年を期して社殿を造影し町民の親和と繁栄を祈念しようと

決したのある 幸に多数の方々の賛同を得 浄財の寄進を受けたので委員会は当初目標たる

社殿造営のほか社務所集会所をともに完成し得たのである この殿堂を中心として町民の融和を

図りもって永遠の隆盛を深く祈念するものである

昭和四十四年九月吉日 五霊社造営委員会」

「玉垣献納記念碑

古くは垣としての用に供せられ、御神域を護持し奉り、尊厳の幽美を象徴するものなり。

玉垣には、素朴の板塀、朱塗りの丸垣、皮付黒木など多彩であるが、江戸時代中期より

堅牢な石造りに極まれりと聴く 古来は大名豪族などの権力誇示に利するところ多きも

後にいたり、五穀豊穣、息災延命を祈りて寄進せる里人の素朴な奉納こそよしとせらる

この五霊社における階段 石垣は横浜市合併記念として奉納されたものであり、また明治

百年を記念して、近代的な社殿が、氏子及び町民一同の寄進により造営がなされたものである。

ここに、又有志相語らい、天皇在位五十年を記念して、玉垣を献納いたしました。

昭和五十一年十一月吉日

五靈社玉垣建造委員会」。

「神楽殿」。

「社務所」。

「小雀町内会館」。

そしてこの日の予定を全て完了し、車で10分足らずで帰宅したのであった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.