PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

国道10号に向かって進む。

民家の横の畑にも色の濃いコスモスの花が咲き乱れていた。

車を止めて。

車の助手席からズームして。

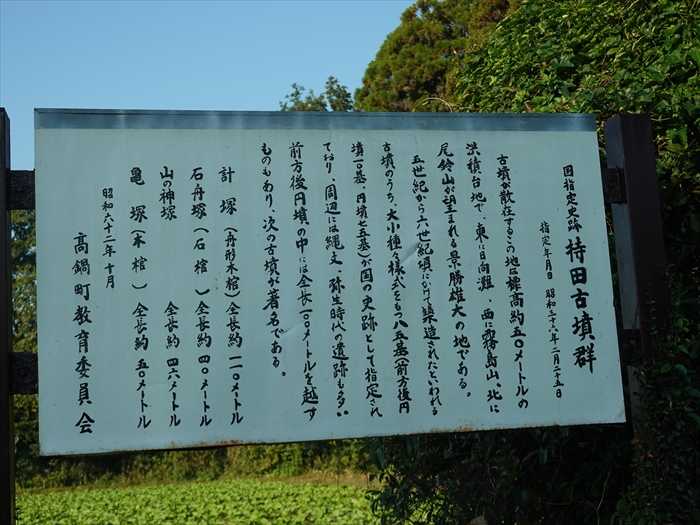

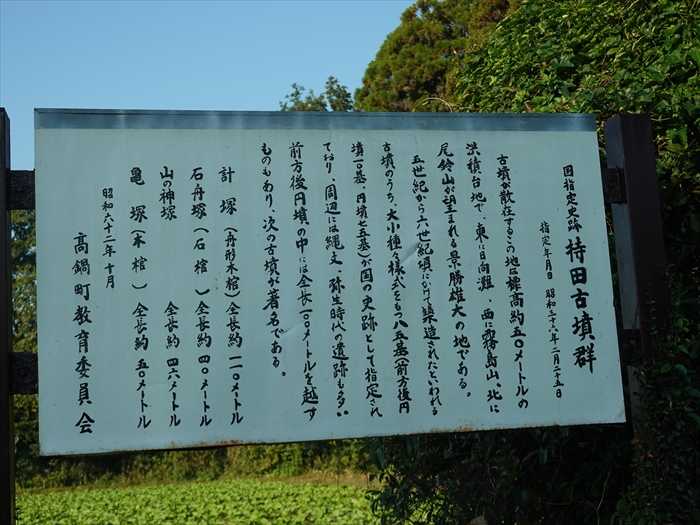

「国指定史跡 持田古墳群

古墳が散在するこの地は標高五十メートルの洪積台地で、東日向灘、西に霧島山、北に尾鈴山が

望まれる景勝雄大な地である。

五世紀から六世紀頃にかけて築造されたといわれる古墳のうち、大小種々の様式をもつ八五基

(前方後円墳)一〇基、円墳七五基)が国の史跡として指定されており、周辺には縄文、弥生

ある。

計塚(舟形木棺) 全長約 一一〇メートル

石船塚(石棺) 全長約 四〇メートル

山の神塚 全長約 四六メートル

亀塚(木棺) 全長約 五〇メートル」

国道10号に戻り、延岡方面に進む。

「宮崎県農業科学公園 ルピナスパーク」の前を走る。

正面に「尾鈴山」 ・1405.2m に繋がる山並みが現れた。

耳川にかかる国道10号・美々津大橋を渡る。

日豊本線の耳川橋梁を見る。

九州で唯一残存する2連鋼トラスアーチ橋の美々津橋(昭和9年竣工)。

「道の駅 日向」で一時休憩する。

「海の道しるべ」案内板。

「宮崎県の主要航路標識」

★「道の駅 日向」の10km程先にある「細島灯台」

塔身上部にバルコニーを廻し、金属製・ドーム屋根の灯室を載せる。

半円アーチ形に突出する出入口やバルコニーの大きな三角形の持送りなど細部に昭和期流行の

意匠をもつ。

★鞍崎灯台

日向灘の大島南端に建つ。切妻造の附属舎中央に高さ14メートル・一二角形平面の灯塔を立て、

金属製・円形平面ドーム屋根の灯室を載せる。我が国最初の無筋コンクリート造灯台で出入口や

窓回りに石を廻す。附属屋中央の灯塔の配置が明治期灯台の特徴を示す。

★都井岬灯台

県最南端の都井岬に建つ。鉄筋コンクリート造で、陸屋根の附属舎正面中央に高さ15メートル・

八角形平面の灯塔を立て、塔身上部にバルコニーを廻し、金属製・円形平面ドーム屋根の灯室を

載せる。内部を常時公開する九州唯一の参観灯台として広く親しまれる。

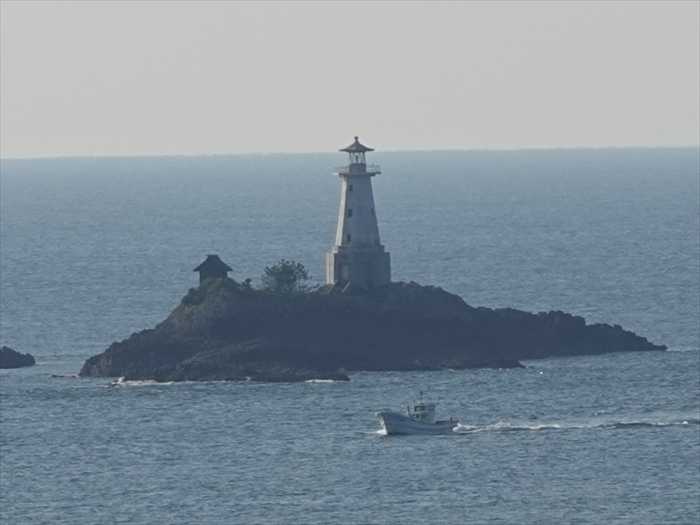

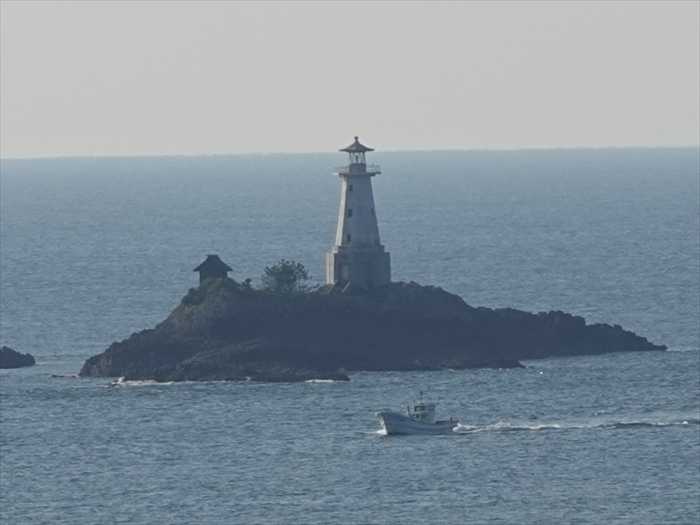

道の駅「日向」駐車場から見えた「美々津港灯台」。

日向市美々津沖の岩礁「七ッ碆(ななつばえ)」に立つ「美々津灯台」。

正式な標識名称は「美々津港灯台」であると。

神話の地「美々津」にちなんでデザインされた石灯籠型の灯台。

塔の高さ:約17m 海面から灯火までの高さ:約24m。

灯台の脇には神話の地らしく小さな祠(ほこら)も立っているようだ。

「古事記」によれば、神武天皇は水軍を率いて日向を出発、瀬戸内海を経て大和の国を征服し

初代天皇に即位したとされます。これがいわゆる「神武東征」の神話です。

このとき船出したのが、ここ美々津の湊とされているのだと。

昭和9年10月1日の初点と。

そして少し引き返して「美々津大橋」を渡り「美々津重要伝統的建造物群保存地区」に

立ち寄った。

「美々津は江戸時代から高鍋藩の商業港として栄えた町で、多くの回船問屋の建物が今も

街なみに残り、昭和61(1986)年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。

美々津にある旧い建物は、虫籠窓や京格子をはじめ、通り庭風の土間があり、京都や大阪の

町家造りを取り入れたものです。通りを歩くと趣のある建物がならび、昔ながらの景観を

保ちながら、今もなお町並みが整えられています。

また美々津は神武天皇が討征への出発地(お船出の地)として伝えられており、美々津港の

右岸にある立磐神社には、神武天皇が日向から東方に向かって船出する際、岩の上から

指図したとされる岩が保存されています。」

駐車場に車を駐め、まずは近くにあった「橋口氏庭園 立磐神社社務所」を訪ねた。

宮崎県指定名勝。「橋口氏庭園」は重要伝統的建造物群保存地区である日向市美々津にある庭園。

安土桃山時代に造られたとされる池泉鑑賞式庭園で、元々この地にあったお寺の本山である

醍醐寺三宝院庭園を模した とのこと。

「立磐神社社務所」にもなっているようであった。

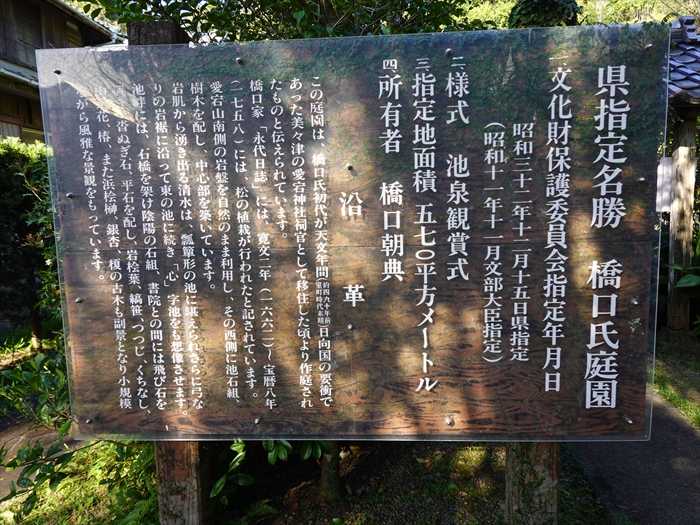

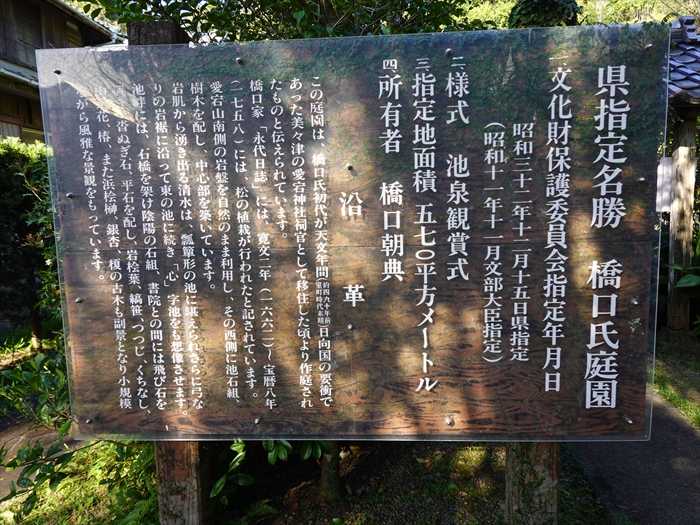

「県指定名勝 橋口氏庭園

池泉式庭園で、崖を利用し、池石組 みや石橋、樹木を配している。

縁側付きの家屋。

水場。

そして「美々津重要伝統的建造物群保存地区」の山側の街道に出る。

北にある「立磐神社」の方向に向かって散策する。

「美々津千軒」と称された風情ある建物を見ながら進む。

2階は白壁の建物。

ポストがあったが郵便局ではなさそう。

1階は縦(竪)格子戸の家。

細い竪子が整然と並んだ、縦格子戸。縦のラインが均等に並び白壁とのコラボなデザインで、

伝統的な和風の雰囲気が溢れ出ていた。

この左側の白き家は民家であった。

左手には「正覚寺」の山門が現れた。

宮崎県日向市美々津町3385。

「山門」屋根と「鐘楼」そして「本堂」の屋根が見えた。

高い位置にあった「鐘楼」。

「本堂」。

「本堂」脇の石段。ここを上れば海が望めたのであったが・・・。

ショッピングセンター「かわの」の先にあった民家の建物。

「立縫(たちあい)公民館」。

「TOSHIBA ヒサシ電器」と書かれた看板。

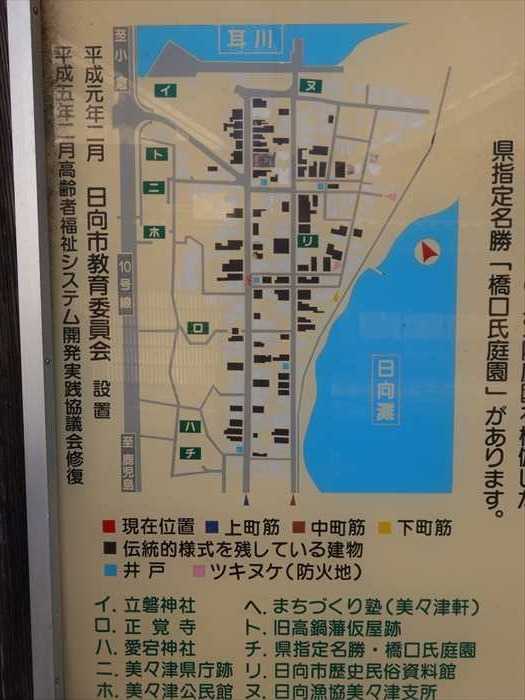

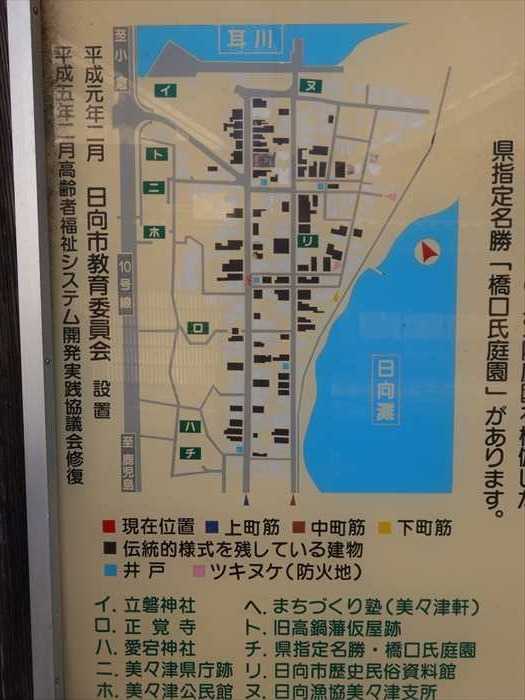

国指定「美々津重要伝統的建造物群保存地区」案内板。

「国指定 美々津重要伝統的建造物群保存地区

概要

この「記念碑」には「職工組合 ◯◯台建設」の文字が。

「旧上町共同井戸」。

その先、左手にあったのが「日向美々津の宿」とその隣に「畳屋」・原田畳店。

車や人の姿もほとんど無く。

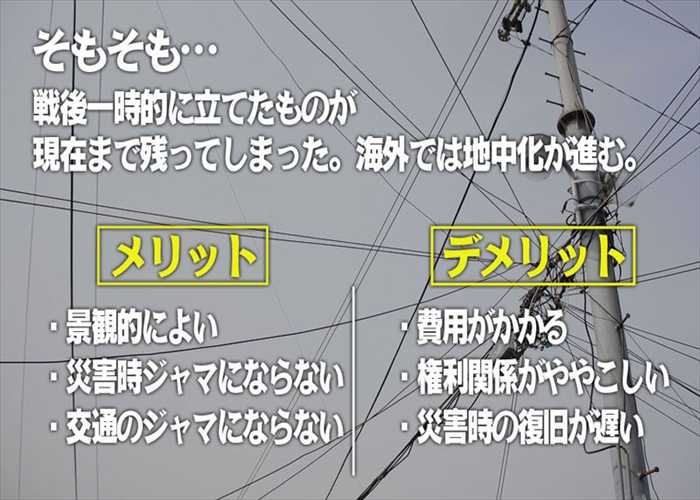

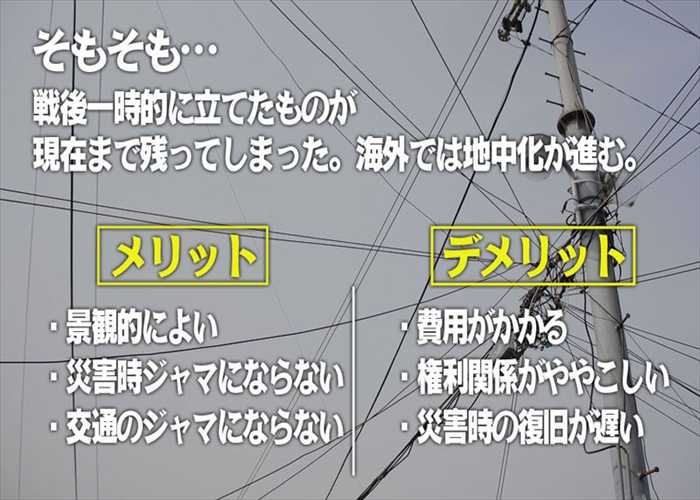

しかし「無電柱化」「電線地中化」の予定はないのであろうか?

「ところで、日本でも電線地中化の流れが戦前からあり、東京都文京区などで整備が進められて

いました。また、満州の植民地に日本軍が建設した都市でも、電線地中化が行われていました。

しかし、太平洋戦争時の米軍空襲により、都市は焼け野原に。戦争のショックから速やかに

復興するために「一時的に」という名目で、電柱が立てられていきました。電線を地中に

埋設すると、架空線をかけるよりも高い費用がかかり、「まずは電柱で電気を送り、余裕が出て

きたら地中化しよう」ということになったのです。

ところが、日本はその後、高度経済成長期に突入。電気や電話の需要がどんどん高まり、電柱を

次々に立てて対応しなければなりませんでした。そうして、本来は「一時的」のはずだった

電柱が、当たり前」のものになっていったのです。」とネットから。

地中線の方が災害に強そうだが、復旧が早いのは架空線であると。地上にある電線は、断線箇所が

すぐに見つけられる。しかし、地中線はどこが断線しているのか分かりづらく、掘り返して作業を

しないと復旧できない。また、阪神淡路大震災で起きた地中線被害の多くは、地盤の液状化に

よるものであった。河川の沿岸や埋め立て地、干拓地などでは、電柱を利用した方が被害を

抑えられる可能性がある。災害対策を考えるのであれば、場所に応じて地中線、架空線を

使い分ける必要があるのだと。

山側の街道から連絡道を歩いて海側の街道に出てみた。

海側の街道の南方向を見る。ここにも車、人の姿は無く。

北側左の民家の扉は閉ざされていた。

海側の街道の北側を見る。

そして駐車場に戻る為、山側への路地を進む。

城の如き石垣の上に白壁が。

そして車で海側の街道・旧中町筋を北に向かって走る。

この場所からも「美々津港灯台」が見えた。

「美々津海岸」の岩場を見る。

前方左に「旧中町共同井戸」。

正面から。

井戸に近づいて。

池の奥には社と石碑もあった。

そして車で更に海側の街道・旧中町筋を北に向かって進む。

白壁の家が続いていた。

そして「旧下町共同井戸」。

更に旧中町筋を北に向かって進む。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

民家の横の畑にも色の濃いコスモスの花が咲き乱れていた。

車を止めて。

車の助手席からズームして。

「国指定史跡 持田古墳群

古墳が散在するこの地は標高五十メートルの洪積台地で、東日向灘、西に霧島山、北に尾鈴山が

望まれる景勝雄大な地である。

五世紀から六世紀頃にかけて築造されたといわれる古墳のうち、大小種々の様式をもつ八五基

(前方後円墳)一〇基、円墳七五基)が国の史跡として指定されており、周辺には縄文、弥生

ある。

計塚(舟形木棺) 全長約 一一〇メートル

石船塚(石棺) 全長約 四〇メートル

山の神塚 全長約 四六メートル

亀塚(木棺) 全長約 五〇メートル」

国道10号に戻り、延岡方面に進む。

「宮崎県農業科学公園 ルピナスパーク」の前を走る。

正面に「尾鈴山」 ・1405.2m に繋がる山並みが現れた。

耳川にかかる国道10号・美々津大橋を渡る。

日豊本線の耳川橋梁を見る。

九州で唯一残存する2連鋼トラスアーチ橋の美々津橋(昭和9年竣工)。

「道の駅 日向」で一時休憩する。

「海の道しるべ」案内板。

「宮崎県の主要航路標識」

★「道の駅 日向」の10km程先にある「細島灯台」

塔身上部にバルコニーを廻し、金属製・ドーム屋根の灯室を載せる。

半円アーチ形に突出する出入口やバルコニーの大きな三角形の持送りなど細部に昭和期流行の

意匠をもつ。

★鞍崎灯台

日向灘の大島南端に建つ。切妻造の附属舎中央に高さ14メートル・一二角形平面の灯塔を立て、

金属製・円形平面ドーム屋根の灯室を載せる。我が国最初の無筋コンクリート造灯台で出入口や

窓回りに石を廻す。附属屋中央の灯塔の配置が明治期灯台の特徴を示す。

★都井岬灯台

県最南端の都井岬に建つ。鉄筋コンクリート造で、陸屋根の附属舎正面中央に高さ15メートル・

八角形平面の灯塔を立て、塔身上部にバルコニーを廻し、金属製・円形平面ドーム屋根の灯室を

載せる。内部を常時公開する九州唯一の参観灯台として広く親しまれる。

道の駅「日向」駐車場から見えた「美々津港灯台」。

日向市美々津沖の岩礁「七ッ碆(ななつばえ)」に立つ「美々津灯台」。

正式な標識名称は「美々津港灯台」であると。

神話の地「美々津」にちなんでデザインされた石灯籠型の灯台。

塔の高さ:約17m 海面から灯火までの高さ:約24m。

灯台の脇には神話の地らしく小さな祠(ほこら)も立っているようだ。

「古事記」によれば、神武天皇は水軍を率いて日向を出発、瀬戸内海を経て大和の国を征服し

初代天皇に即位したとされます。これがいわゆる「神武東征」の神話です。

このとき船出したのが、ここ美々津の湊とされているのだと。

昭和9年10月1日の初点と。

電球:LED(白色LED球を1段の全周に102個配し、これを6段計612個で

1つの灯器としています。)

1つの灯器としています。)

灯質:閃白光(Fl W 4s)4秒毎に白光1回

光度:390カンデラ

光達距離:約7.5海里(約15km)

電源:太陽電池

そして少し引き返して「美々津大橋」を渡り「美々津重要伝統的建造物群保存地区」に

立ち寄った。

「美々津は江戸時代から高鍋藩の商業港として栄えた町で、多くの回船問屋の建物が今も

街なみに残り、昭和61(1986)年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されました。

美々津にある旧い建物は、虫籠窓や京格子をはじめ、通り庭風の土間があり、京都や大阪の

町家造りを取り入れたものです。通りを歩くと趣のある建物がならび、昔ながらの景観を

保ちながら、今もなお町並みが整えられています。

また美々津は神武天皇が討征への出発地(お船出の地)として伝えられており、美々津港の

右岸にある立磐神社には、神武天皇が日向から東方に向かって船出する際、岩の上から

指図したとされる岩が保存されています。」

駐車場に車を駐め、まずは近くにあった「橋口氏庭園 立磐神社社務所」を訪ねた。

宮崎県指定名勝。「橋口氏庭園」は重要伝統的建造物群保存地区である日向市美々津にある庭園。

安土桃山時代に造られたとされる池泉鑑賞式庭園で、元々この地にあったお寺の本山である

醍醐寺三宝院庭園を模した とのこと。

「立磐神社社務所」にもなっているようであった。

「県指定名勝 橋口氏庭園

一、文化財保護委員会指定年月日

昭和三十ニ年十ニ月十五日県指定

(昭和十一年十一月文部大臣指定)

ニ、様式 池泉観賞式

三 指定地面積 五七〇平方メートル

四 所有者 橋ロ朝典

この庭物は、橋口氏初代が天文年間(約四百九十年前室町時代末期)日向国の要街であった美々津の

愛宕神社祠官として移住した頃より作庭されたものと伝えられています。

愛宕神社祠官として移住した頃より作庭されたものと伝えられています。

橋ロ家「永代日誌」には、寛文ニ年(一六六ニ) ~宝暦八年(一七五八)には、松の植栽か行われたと

記されています。

愛宕山南側の岩盤を自然のまま利用し、その西側に池石組、樹木を配し、中心部を築いています。

記されています。

愛宕山南側の岩盤を自然のまま利用し、その西側に池石組、樹木を配し、中心部を築いています。

岩肌から湧き出る清水は、瓢簟形の池に湛えられさらに弓なりの岩裾に沿って東の池に続き

『心』字池をも想像させます。

池畔には、石橋を架け陰陽の石組、書院との間には飛び石を置き、沓ぬぎ石、平石を配し、

岩桧葉、縞笹、つつじ、くちなし、山茶花、椿、また浜桧榊、銀杏、榎の古木も副景となり

『心』字池をも想像させます。

池畔には、石橋を架け陰陽の石組、書院との間には飛び石を置き、沓ぬぎ石、平石を配し、

岩桧葉、縞笹、つつじ、くちなし、山茶花、椿、また浜桧榊、銀杏、榎の古木も副景となり

小規模ながら風雅な景観をもっています。」

池泉式庭園で、崖を利用し、池石組 みや石橋、樹木を配している。

縁側付きの家屋。

水場。

そして「美々津重要伝統的建造物群保存地区」の山側の街道に出る。

北にある「立磐神社」の方向に向かって散策する。

「美々津千軒」と称された風情ある建物を見ながら進む。

2階は白壁の建物。

ポストがあったが郵便局ではなさそう。

1階は縦(竪)格子戸の家。

細い竪子が整然と並んだ、縦格子戸。縦のラインが均等に並び白壁とのコラボなデザインで、

伝統的な和風の雰囲気が溢れ出ていた。

この左側の白き家は民家であった。

左手には「正覚寺」の山門が現れた。

宮崎県日向市美々津町3385。

「山門」屋根と「鐘楼」そして「本堂」の屋根が見えた。

高い位置にあった「鐘楼」。

「本堂」。

「本堂」脇の石段。ここを上れば海が望めたのであったが・・・。

ショッピングセンター「かわの」の先にあった民家の建物。

「立縫(たちあい)公民館」。

「TOSHIBA ヒサシ電器」と書かれた看板。

国指定「美々津重要伝統的建造物群保存地区」案内板。

「国指定 美々津重要伝統的建造物群保存地区

概要

美々津の伝統的建造物群保存地区は、耳川河口から南に向かって延びる上町・中町・下町の道筋と

町を見下ろす台地上の別府、それに新町の一部によって構成されています。

町を見下ろす台地上の別府、それに新町の一部によって構成されています。

上町 江戸時代の豊後街道にあたる道筋です。

明治時代の平入・大壁作りの町家が多く寺院も建てられています。

中町 上町に次ぐ繁華街で江戸時代に建てられた妻入・平入の大壁造りの町家ガあり、

商人町として栄えました。

商人町として栄えました。

下町 度重なる津波によって南部の道や町家は流失しています。現在の町並は明治時代以後に

成立したものです。

成立したものです。

上別府 標高三十メートルの高台にあり、藩主の仮屋跡や緑地帯かあり、異国船警護の役割を

担った台場跡も残っています。

担った台場跡も残っています。

新町 京都醍餬寺の三宝院庭園を模倣した県指定名勝「橋口氏庭園」かあります。」

この「記念碑」には「職工組合 ◯◯台建設」の文字が。

「旧上町共同井戸」。

その先、左手にあったのが「日向美々津の宿」とその隣に「畳屋」・原田畳店。

車や人の姿もほとんど無く。

しかし「無電柱化」「電線地中化」の予定はないのであろうか?

「ところで、日本でも電線地中化の流れが戦前からあり、東京都文京区などで整備が進められて

いました。また、満州の植民地に日本軍が建設した都市でも、電線地中化が行われていました。

しかし、太平洋戦争時の米軍空襲により、都市は焼け野原に。戦争のショックから速やかに

復興するために「一時的に」という名目で、電柱が立てられていきました。電線を地中に

埋設すると、架空線をかけるよりも高い費用がかかり、「まずは電柱で電気を送り、余裕が出て

きたら地中化しよう」ということになったのです。

ところが、日本はその後、高度経済成長期に突入。電気や電話の需要がどんどん高まり、電柱を

次々に立てて対応しなければなりませんでした。そうして、本来は「一時的」のはずだった

電柱が、当たり前」のものになっていったのです。」とネットから。

地中線の方が災害に強そうだが、復旧が早いのは架空線であると。地上にある電線は、断線箇所が

すぐに見つけられる。しかし、地中線はどこが断線しているのか分かりづらく、掘り返して作業を

しないと復旧できない。また、阪神淡路大震災で起きた地中線被害の多くは、地盤の液状化に

よるものであった。河川の沿岸や埋め立て地、干拓地などでは、電柱を利用した方が被害を

抑えられる可能性がある。災害対策を考えるのであれば、場所に応じて地中線、架空線を

使い分ける必要があるのだと。

山側の街道から連絡道を歩いて海側の街道に出てみた。

海側の街道の南方向を見る。ここにも車、人の姿は無く。

北側左の民家の扉は閉ざされていた。

海側の街道の北側を見る。

そして駐車場に戻る為、山側への路地を進む。

城の如き石垣の上に白壁が。

そして車で海側の街道・旧中町筋を北に向かって走る。

この場所からも「美々津港灯台」が見えた。

「美々津海岸」の岩場を見る。

前方左に「旧中町共同井戸」。

正面から。

井戸に近づいて。

池の奥には社と石碑もあった。

そして車で更に海側の街道・旧中町筋を北に向かって進む。

白壁の家が続いていた。

そして「旧下町共同井戸」。

更に旧中町筋を北に向かって進む。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.