PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「眞珠院」を後にして次に訪ねたのが「北條寺(ほうじょうじ)」。

「山門」前には寺号標石「臨済宗 北條寺」。

「山門」。

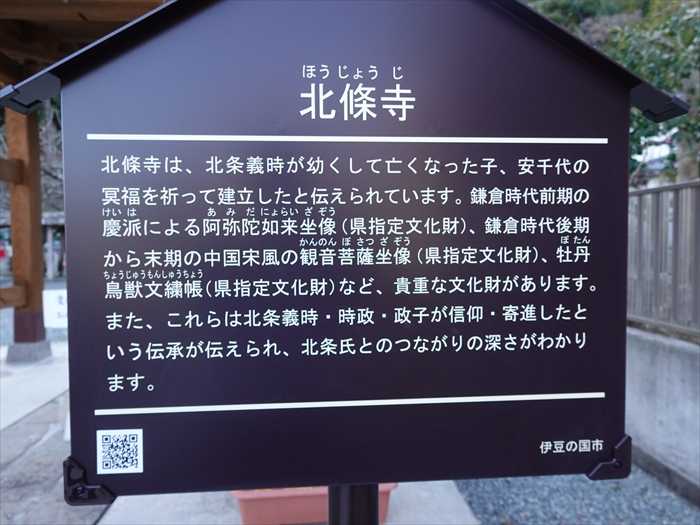

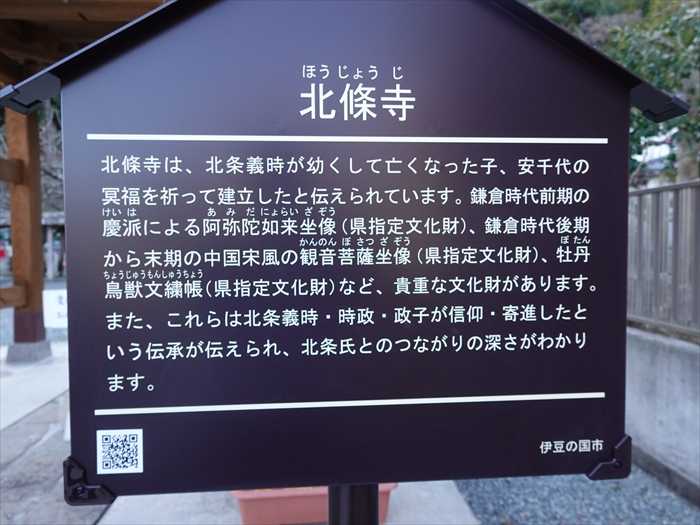

「北條寺

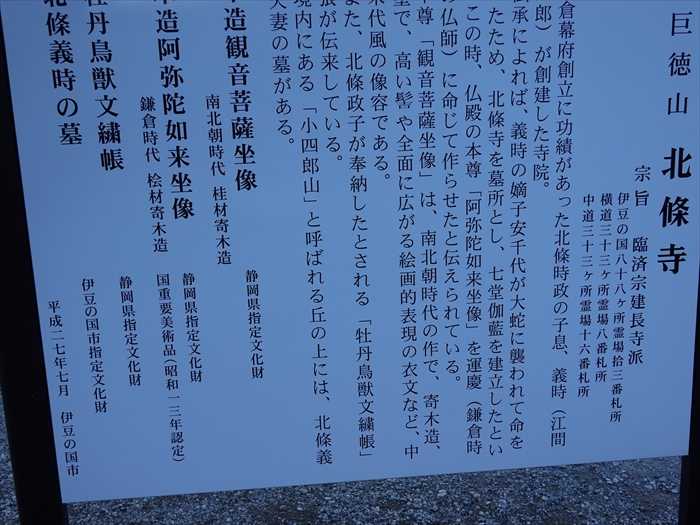

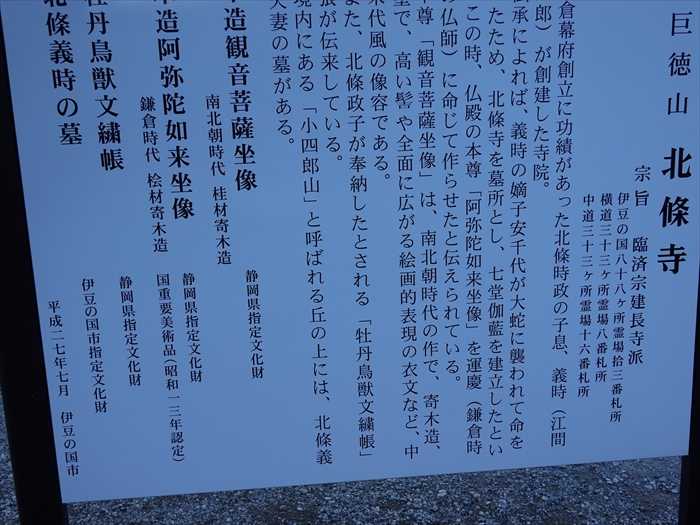

「北條寺」は、伊豆の国市南江間にある臨済宗建長寺派の寺院。

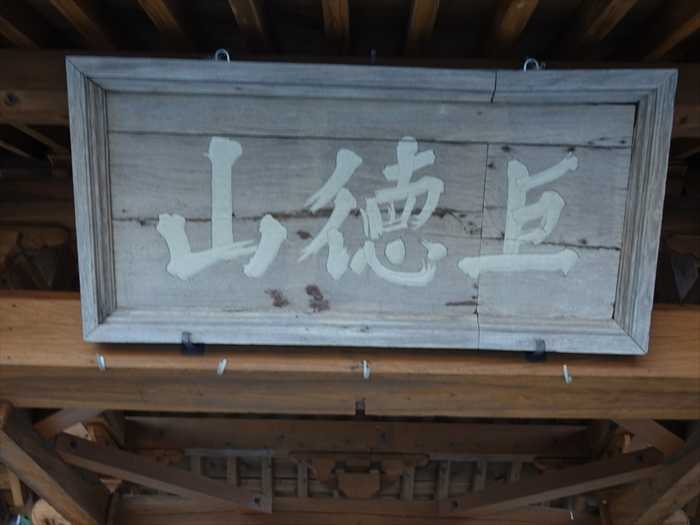

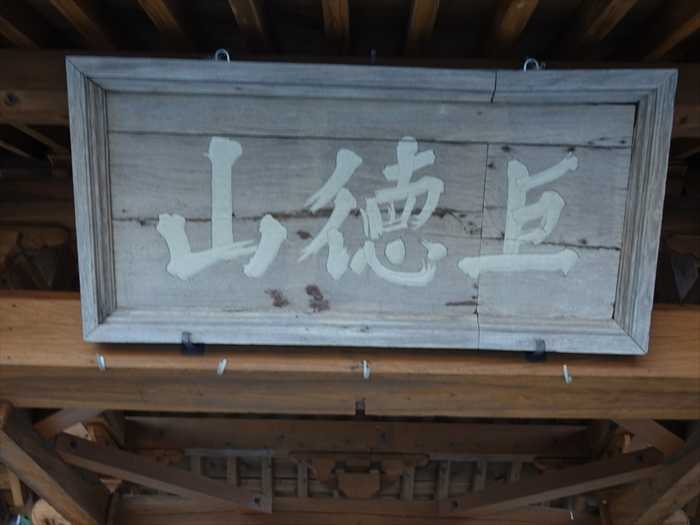

山号は巨徳山(ことくさん)。

山号は巨徳山(ことくさん)。

鎌倉幕府二代執権北条義時の創建と伝えられている。

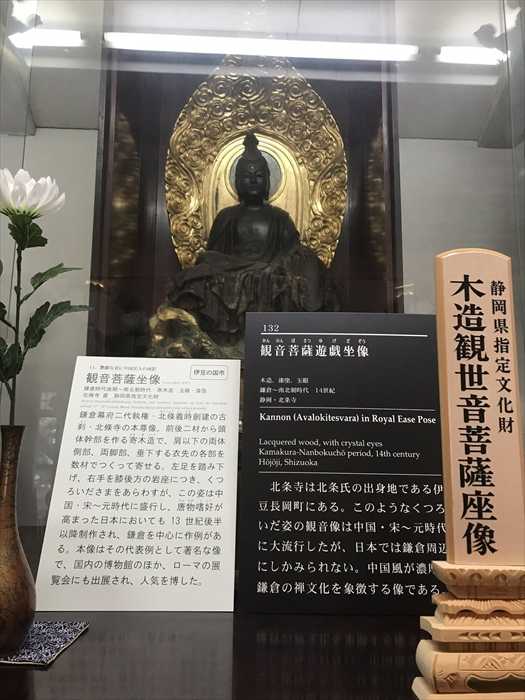

本尊は、源頼朝が源氏再興を祈願したという「木造観世音菩薩坐像」(県指定文化財)

義時の父時政も頼朝の挙兵時に武運長久を祈願したのだと伝えられる。

本尊は、源頼朝が源氏再興を祈願したという「木造観世音菩薩坐像」(県指定文化財)

義時の父時政も頼朝の挙兵時に武運長久を祈願したのだと伝えられる。

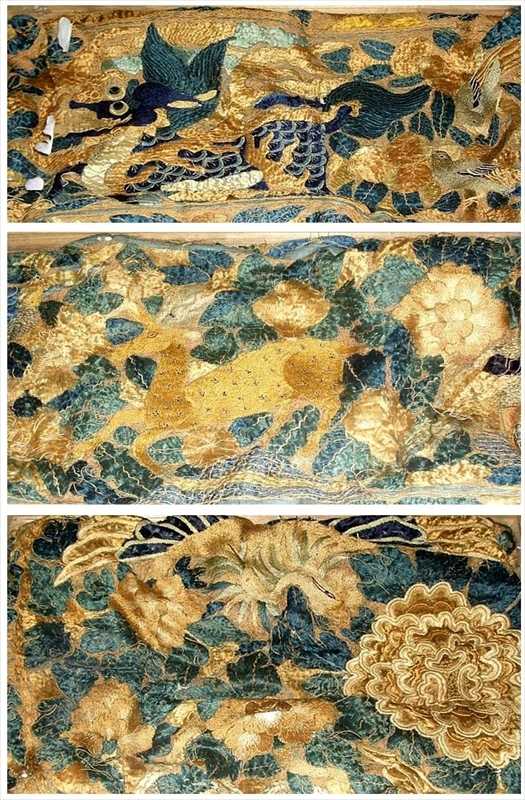

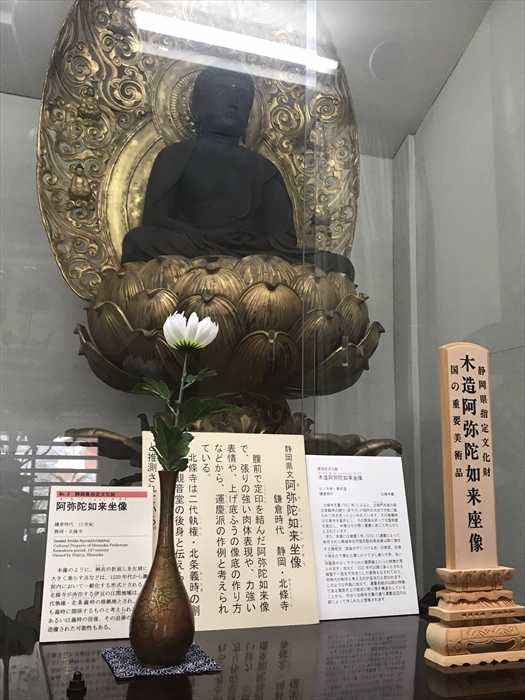

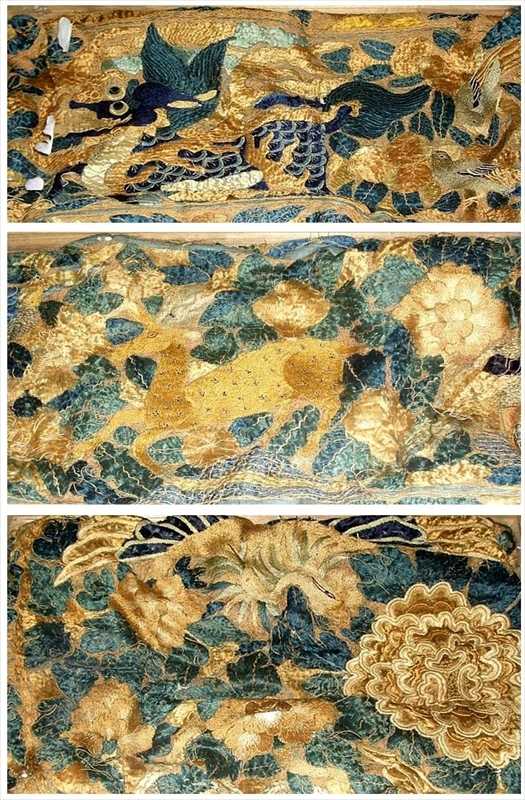

その他、運慶作と伝わる「木造阿弥陀如来坐像」、義時の姉北条政子の寄進と伝わる

「牡丹鳥獣文繍帳」(県指定文化財)を所蔵。

「牡丹鳥獣文繍帳」(県指定文化財)を所蔵。

境内には、北条義時夫妻の墓がある。

静岡県伊豆の国市南江間862−1

「山門」前には寺号標石「臨済宗 北條寺」。

「山門」。

「北條寺

北條寺は、北条義時が幼くして亡くなった子、安千代の冥福を祈って建立したと伝えられて

います。鎌倉時代前期の慶派による阿弥陀如来坐像(県指定文化財)、鎌倉時代後期から末期の

中国宋風の観音菩薩坐像(県指定文化財)、牡丹鳥獸文繍帳(県指定文化財)など、貴重な文化財が

あります。

います。鎌倉時代前期の慶派による阿弥陀如来坐像(県指定文化財)、鎌倉時代後期から末期の

中国宋風の観音菩薩坐像(県指定文化財)、牡丹鳥獸文繍帳(県指定文化財)など、貴重な文化財が

あります。

また、これらは北条義時・時政・政子が信仰・寄進したという伝承が伝えられ、北条氏との

つながりの深さがわかります。」

山門の扁額は「巨徳山」。

「山門」を潜り境内へ。

「巨徳山 北條寺

つながりの深さがわかります。」

山門の扁額は「巨徳山」。

「山門」を潜り境内へ。

「巨徳山 北條寺

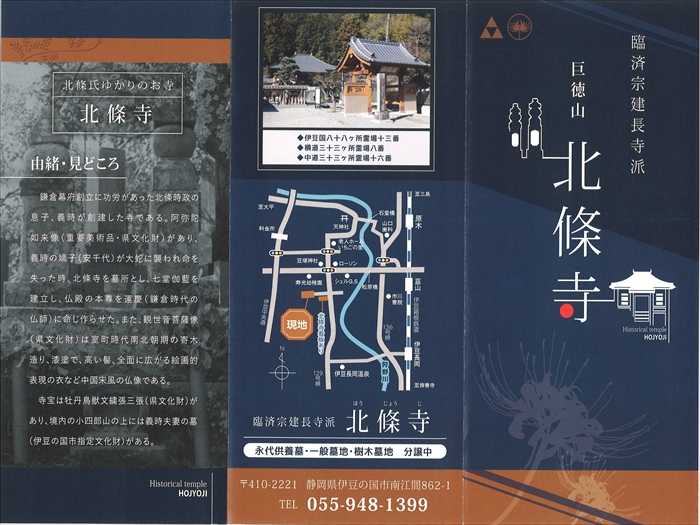

宗旨 臨済宗建長寺派

伊豆の国八十八ヶ所霊場拾三番札所

横道三十三ヶ所霊場八番札所

中道三十三ヶ所霊場十六番札所

鎌倉幕府創立に功績があった北條時政の子息、義時(江間次郎)が創建した寺院。

伝承によれば、義時の嫡子安千代が大蛇に襲われて命を落としたため、北條寺を墓所とし、

七堂伽藍を建立したという。この時、仏殿の本尊「阿弥陀如来坐像」を運慶(鎌倉時代仏師)に

命じて作らせたと伝えられている。

七堂伽藍を建立したという。この時、仏殿の本尊「阿弥陀如来坐像」を運慶(鎌倉時代仏師)に

命じて作らせたと伝えられている。

本尊「観音菩薩坐像」は、南北朝時代の作で、寄木造、漆塗で、高い髻や全面に広がる絵画的

表現の衣文など、中国宋代風の像容である。

表現の衣文など、中国宋代風の像容である。

また、北條政子が奉納したとされる「牡丹鳥獣文繍帳」三張が伝来している。

境内にある「小四郎山」と呼ばれる丘の上には、北條義時夫妻の墓がある。

「北条家」と刻まれた巨大な墓石。

「北条義時夫妻の墓」の案内に従って進む。

境内には多くの墓石が並んでいた。

「義時公の墓道⬅」碑。

石段を上って行った。

入口にあった「大乗妙典供養塔」。

「近世の大山信仰のあり方と深い関係があったと思われる習俗として、大山寺境内および周辺の

山麓地帯に広く分布している、「大乗妙典(奉読)供養塔(だいじょうみょうてん(ほうどく)

くようとう)」と、「大乗妙典一字一石供養塔」建立がある。

後妻佐伯氏娘(伊賀の方)の墓。

「北条義時」像。

「北条義時」は鎌倉幕府2代目執権であり、源頼朝の妻・北条政子の弟。

初代将軍「源頼朝」の亡き後、2代目将軍「源頼家」や3代目将軍「源実朝」を支え、頼朝が

実現しようとしていた鎌倉幕府の政治基盤を築く。政敵を徹底的に潰し、敵対するなら実父で

すら失脚させるなど、冷酷な振る舞いをしていた義時は「権力のために他人を蹴落とす悪人」と

呼ばれることもあった。

「鎌倉殿の13人」の北条義時を演じる小栗 旬さん。

「江馬家の墓」と。

江馬氏は、桓武平氏経盛流を称した江馬輝経が北条氏に仕えたのに始まるという。

『飛州志』所収の江馬氏系図によれば、「平経盛の妾腹の子輝経が、伊豆国の北条時政に

養育され、伊豆田方郡江馬庄の地名をとって、江馬(江間)小四郎と名乗った」と記されていると。

無縫塔が並ぶ。

「歴代塔」(左)と「心宗 詮 大和尚」(右)。

「北条義時夫妻の墓」を後にし石段を下る。

「伊豆の国市 北条義時ゆかりの地」の幟が並ぶ。

「無縁塔」、文化七年午十月と。

「天満宮」。

そして「北條寺」の「本堂」。

「北條寺」のパンフレット。

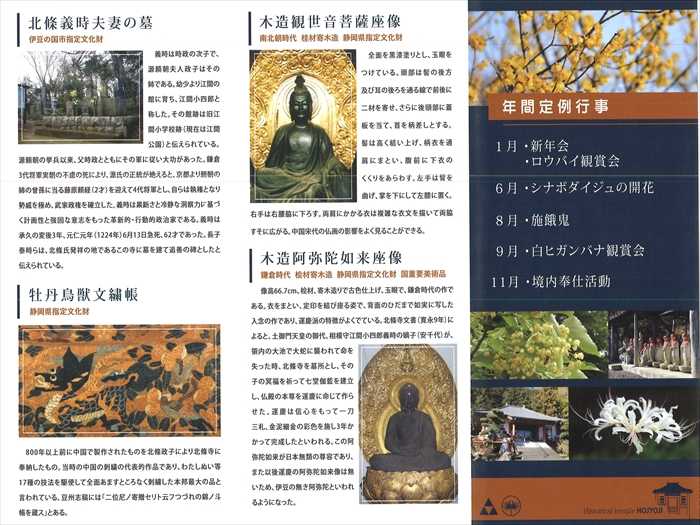

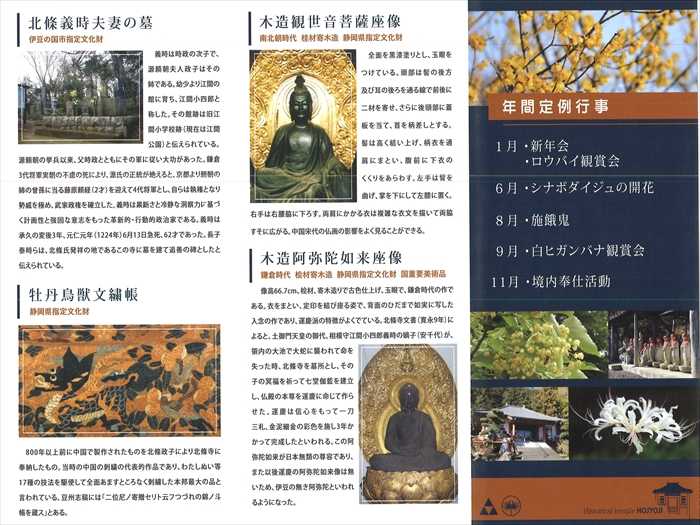

「木造観世音菩薩像」。

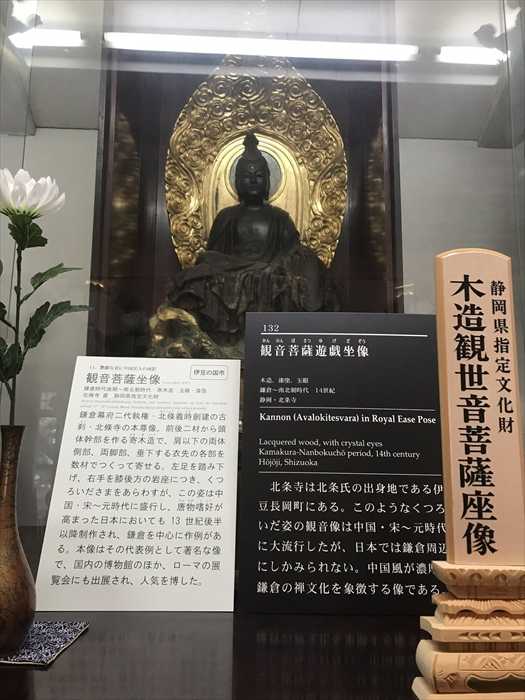

「木造阿弥陀如来座像

鎌倉時代 桧材寄木造 静岡県指定文化財 国重要美術品

「観音菩薩像」。

仏殿の本尊を運慶 (鎌倉時代の仏師)に命じ作らせた 。 また 、観世音菩薩像 (県文化財)は室町時代

南北朝期の寄木造り、 漆塗で、高い髻、全面に広がる絵画的表現の衣など中国宋風の仏像である 。

「牡丹鳥獣文繍帳

静岡県指定文化財

800年以上前に中国で製作されたものを北條政子によリ北條寺に奉納したもの。当時の中国の

刺繍の代表的作品であり、わたしぬい等17種の技法を駆使して全面あますところなく刺した

本邦最大の品と言われている。

豆州志稿には「ニ位尼ノ寄贈セリト云フつづれの錦ノ斗帳を蔵ス」とある。

主張 長92.5cm 幅247cm 左右帳 各長249cm 各幅48.5cm 室町~桃山時代。

三帳とも生地は縹色の絹地にすべて界線をを施して牡丹、果樹、鳥獣文をを平縫いと

纒縫の技法で帳全面をあますところなく縫いつめた稀有の大作である。」

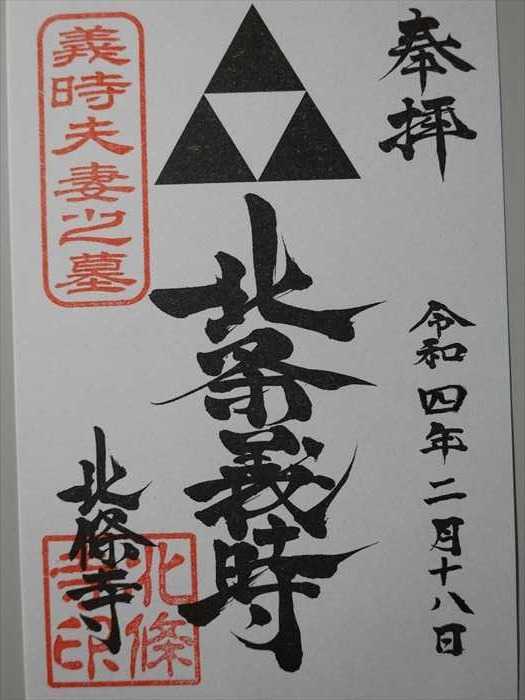

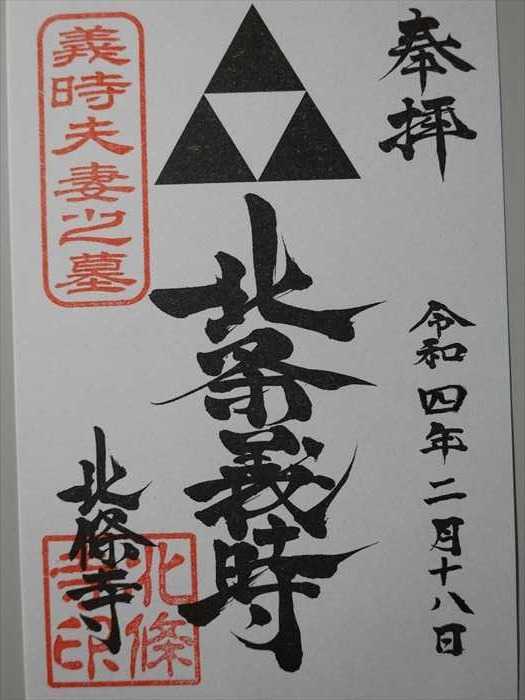

御朱印を頂きました。

「本堂」の殿鐘( でんしょう) 。

これが鳴り出すと、「そろそろ法要がはじまるよ」という合図になっていたのだと。

「本堂」前から「北条義時の墓」のあった丘の方向を見る。

境内には蝋梅の花が開花中であった。

近づいて。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

木造観音菩薩坐像 静岡県指定文化財

南北朝時代 桂材寄木造

木造阿弥陀如来坐像 静岡県指定文化財

鎌倉時代 桧材寄木造 国重要美術品(昭和一三年認定)

牡丹鳥獣文繍帳 静岡県指定文化財

北條義時の墓 伊豆の国市指定文化財」

多くの石仏が並ぶ。

六地蔵。

庚申塔群。

お地蔵さまや石仏。

この石碑には「豆駿横堂八番 北條寺」と、古字、くずし字解読の師匠の学友から。

多くの石仏が並ぶ。

六地蔵。

庚申塔群。

お地蔵さまや石仏。

この石碑には「豆駿横堂八番 北條寺」と、古字、くずし字解読の師匠の学友から。

「北條寺」は「伊豆横道三十三観音第八番札所」だと。

何故か、「道」が「堂」と刻まれていたが、北條『寺』を意識し、敢えて「堂」と

刻んだのであろうか。

何故か、「道」が「堂」と刻まれていたが、北條『寺』を意識し、敢えて「堂」と

刻んだのであろうか。

800年前、伊豆に流されていた源頼朝が文覚上人の説得を受けて源氏の再興を決意、その成就を

祈りながら「三十三観音」を巡ったのが始まりと伝えられている。

これが伊豆横道(よこどお)三十三観音巡りである。

伊豆横道三十三観音は、西伊豆の1番延命寺から南伊豆伊浜の33番普照寺まで、西伊豆、松崎、

河津、下田、南伊豆にあり、明治始めの廃仏毀釈によって2ケ所のお寺がなくなっているので、

実際には31ケ所 と。

この石碑は、以前は「山門」前にあったが、「山門」の建て替え時に現在の位置に移されたのでは

ないかと、これも頼もしい学友から。

祈りながら「三十三観音」を巡ったのが始まりと伝えられている。

これが伊豆横道(よこどお)三十三観音巡りである。

伊豆横道三十三観音は、西伊豆の1番延命寺から南伊豆伊浜の33番普照寺まで、西伊豆、松崎、

河津、下田、南伊豆にあり、明治始めの廃仏毀釈によって2ケ所のお寺がなくなっているので、

実際には31ケ所 と。

この石碑は、以前は「山門」前にあったが、「山門」の建て替え時に現在の位置に移されたのでは

ないかと、これも頼もしい学友から。

「北条家」と刻まれた巨大な墓石。

「北条義時夫妻の墓」の案内に従って進む。

境内には多くの墓石が並んでいた。

「義時公の墓道⬅」碑。

石段を上って行った。

入口にあった「大乗妙典供養塔」。

「近世の大山信仰のあり方と深い関係があったと思われる習俗として、大山寺境内および周辺の

山麓地帯に広く分布している、「大乗妙典(奉読)供養塔(だいじょうみょうてん(ほうどく)

くようとう)」と、「大乗妙典一字一石供養塔」建立がある。

大乗妙典とは、法華経のことです。法華経の一字を一石に記して土中に埋めた供養塔で、

近世中期以降盛んとなった大乗妙典納経廻国修行の風とも結びつき、その発願成就記念に

建てられることが多かった。

近世中期以降盛んとなった大乗妙典納経廻国修行の風とも結びつき、その発願成就記念に

建てられることが多かった。

大山分かれの茶屋跡(大山町)近くには寛政七年(1795)建立になる大乗妙典一字一石塔が

残り、そのかたわらに由来塔も立っているそうです。」とネットから。

そして「北条義時夫妻の墓」に到着。

右が北条義時、左が後妻佐伯氏娘の墓であると。

北条義時の墓。

『吾妻鏡』によれば、北条義時は、承久の変後3年、1224年(貞応3年)6月13日、62歳で急死。

残り、そのかたわらに由来塔も立っているそうです。」とネットから。

そして「北条義時夫妻の墓」に到着。

右が北条義時、左が後妻佐伯氏娘の墓であると。

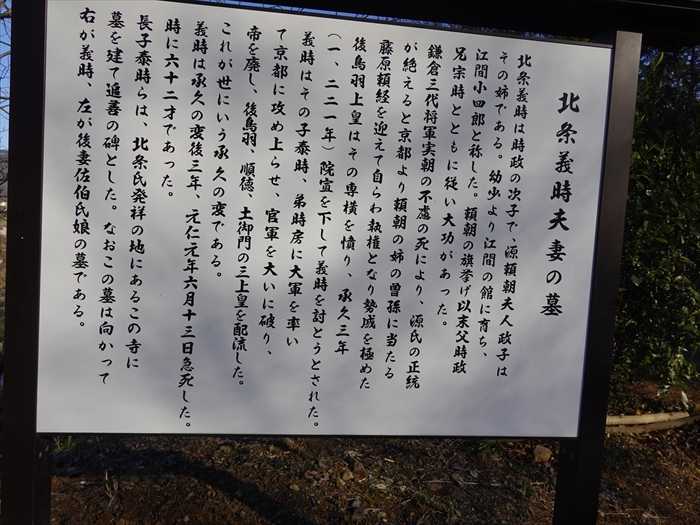

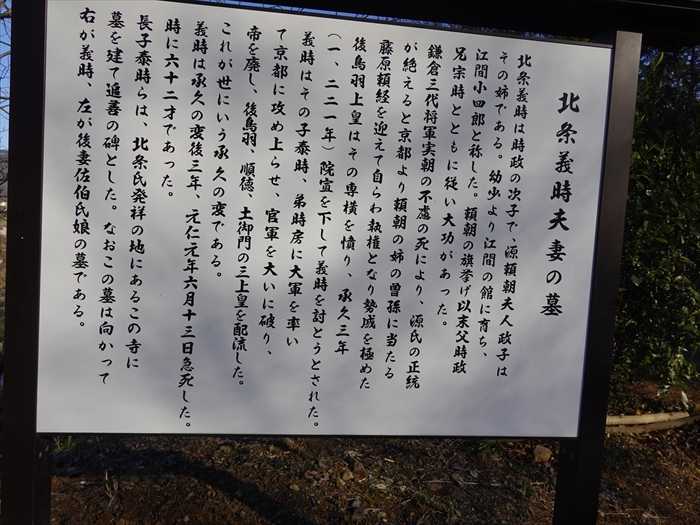

北条義時は時政の次子で、源頼朝夫人政子はその姉である。幼少より江間の館に育ち、

江間小四郎と称した。頼朝の旗揚げ以来、父 時政 兄 宗時とともに従い大功があった。

鎌倉三代将軍実朝の不慮の死により、源氏の正統が絶えると京都より頼朝の姉の曽孫に当たる

藤原頼経を迎えて自らわ執権となり勢威を極めた後鳥羽上皇はその専横を憤り、承久三年

(1221年)院宣を下して義時を討とうとされた。

義時はその子 泰時、弟 時房に大軍を率いて京都に攻め上がらせ、官軍を大いに破り、帝を廃し

後鳥羽、順徳、土御門の三上皇を配流した。これが世にいう承久の変である。

義時は承久の変後三年、元仁元年六月十三日急死した。時に六十二才であった。

長子泰時らは、北条氏発祥の地にあるこの寺に墓を建て追善の碑とした。

なおこの墓は向かって右が義時、左が後妻佐伯氏娘の墓である。」

北条義時の墓。

『吾妻鏡』によれば、北条義時は、承久の変後3年、1224年(貞応3年)6月13日、62歳で急死。

ここ北條寺の墓は、義時の子で三代執権北条泰時が北条氏発祥の地に追善のために建てた

ものと伝えられていると。

ものと伝えられていると。

後妻佐伯氏娘(伊賀の方)の墓。

北條寺の案内板には、義時の妻は佐伯氏の娘と記されているが、墓石の側面には藤原朝光の娘と

彫られていた。藤原朝光は藤原秀郷の後裔で、伊賀守に任ぜられてからは伊賀氏を称したと。

彫られていた。藤原朝光は藤原秀郷の後裔で、伊賀守に任ぜられてからは伊賀氏を称したと。

「北条義時」像。

「北条義時」は鎌倉幕府2代目執権であり、源頼朝の妻・北条政子の弟。

初代将軍「源頼朝」の亡き後、2代目将軍「源頼家」や3代目将軍「源実朝」を支え、頼朝が

実現しようとしていた鎌倉幕府の政治基盤を築く。政敵を徹底的に潰し、敵対するなら実父で

すら失脚させるなど、冷酷な振る舞いをしていた義時は「権力のために他人を蹴落とす悪人」と

呼ばれることもあった。

「鎌倉殿の13人」の北条義時を演じる小栗 旬さん。

「江馬家の墓」と。

江馬氏は、桓武平氏経盛流を称した江馬輝経が北条氏に仕えたのに始まるという。

『飛州志』所収の江馬氏系図によれば、「平経盛の妾腹の子輝経が、伊豆国の北条時政に

養育され、伊豆田方郡江馬庄の地名をとって、江馬(江間)小四郎と名乗った」と記されていると。

無縫塔が並ぶ。

「歴代塔」(左)と「心宗 詮 大和尚」(右)。

「北条義時夫妻の墓」を後にし石段を下る。

「伊豆の国市 北条義時ゆかりの地」の幟が並ぶ。

「無縁塔」、文化七年午十月と。

「天満宮」。

そして「北條寺」の「本堂」。

「北條寺」のパンフレット。

「木造観世音菩薩像」。

南北朝時代 桂材寄木造 静岡県指定文化財

全面を黒漆塗りとし、玉眼をつけている。頭部は髻の後方及び耳の後ろを通る線で前後に

ニ材を寄せ、さらに後頭部に蓋板を当て、首を柄差しとする。髻は高く結い上げ、柄衣を

通肩にまとい、腹前に下衣のくくりをあらわす。左手は臂を曲げ、掌を下にして左膝に置く。

通肩にまとい、腹前に下衣のくくりをあらわす。左手は臂を曲げ、掌を下にして左膝に置く。

右手は右腰脇に下ろす。両肩にかかる衣は複雑な衣文を描いて両協すそに広がる。

中国宋代の仏画の影響をよく見ることができる。

中国宋代の仏画の影響をよく見ることができる。

「木造阿弥陀如来座像

鎌倉時代 桧材寄木造 静岡県指定文化財 国重要美術品

像高66.7 cm、桧材、寄木造りで古色仕上げ、玉眼で、鎌倉時代の作である。衣をまとい、定印を

結び座る姿で、背面のひだまで如実に写した入念の作であリ、運慶派の特徴がよくでている。

北條寺文書(寛永9年)によると、土御門天皇の御代、相模守江間小四郎義時の嫡子(安千代)が、

結び座る姿で、背面のひだまで如実に写した入念の作であリ、運慶派の特徴がよくでている。

北條寺文書(寛永9年)によると、土御門天皇の御代、相模守江間小四郎義時の嫡子(安千代)が、

領内の大池で大蛇に襲われて命を失った時、北修寺を墓所とし、その子の冥福を析って七堂伽藍を

建立し仏殿の本尊を運慶に命じて作らせた。運慶は信心をもって一刀三札、金泥細金の彩色を施し

3年かかって完成したといわれる。この阿弥陀如来が日本無類の尊容であり、また以後運慶の

阿弥陀如来像は無いため、伊豆の無き阿弥陀といわれるようになった。」

建立し仏殿の本尊を運慶に命じて作らせた。運慶は信心をもって一刀三札、金泥細金の彩色を施し

3年かかって完成したといわれる。この阿弥陀如来が日本無類の尊容であり、また以後運慶の

阿弥陀如来像は無いため、伊豆の無き阿弥陀といわれるようになった。」

「観音菩薩像」。

仏殿の本尊を運慶 (鎌倉時代の仏師)に命じ作らせた 。 また 、観世音菩薩像 (県文化財)は室町時代

南北朝期の寄木造り、 漆塗で、高い髻、全面に広がる絵画的表現の衣など中国宋風の仏像である 。

「牡丹鳥獣文繍帳

静岡県指定文化財

800年以上前に中国で製作されたものを北條政子によリ北條寺に奉納したもの。当時の中国の

刺繍の代表的作品であり、わたしぬい等17種の技法を駆使して全面あますところなく刺した

本邦最大の品と言われている。

豆州志稿には「ニ位尼ノ寄贈セリト云フつづれの錦ノ斗帳を蔵ス」とある。

主張 長92.5cm 幅247cm 左右帳 各長249cm 各幅48.5cm 室町~桃山時代。

三帳とも生地は縹色の絹地にすべて界線をを施して牡丹、果樹、鳥獣文をを平縫いと

纒縫の技法で帳全面をあますところなく縫いつめた稀有の大作である。」

御朱印を頂きました。

「本堂」の殿鐘( でんしょう) 。

これが鳴り出すと、「そろそろ法要がはじまるよ」という合図になっていたのだと。

「本堂」前から「北条義時の墓」のあった丘の方向を見る。

境内には蝋梅の花が開花中であった。

近づいて。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.