PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

この日は2月19日(土)、「源頼朝と北条氏ゆかりの伊豆の地を訪ねる」の2回目の

2日目。宿泊した伊豆の国市長岡にあった「ホテルサンバレー アネックス」を7:00に出発し、

この日の最初の目的地に向かう。

県道129号線・韮山伊豆長岡修善寺線を南下する。

最初に訪ねたのは「東昌寺」。

伊豆の国市天野にある「東昌寺」は、源頼朝に仕えた天野遠景(あまの とおかげ)が、

薬師の段と呼ばれる高台に建立した薬師堂を始まりとする寺院。

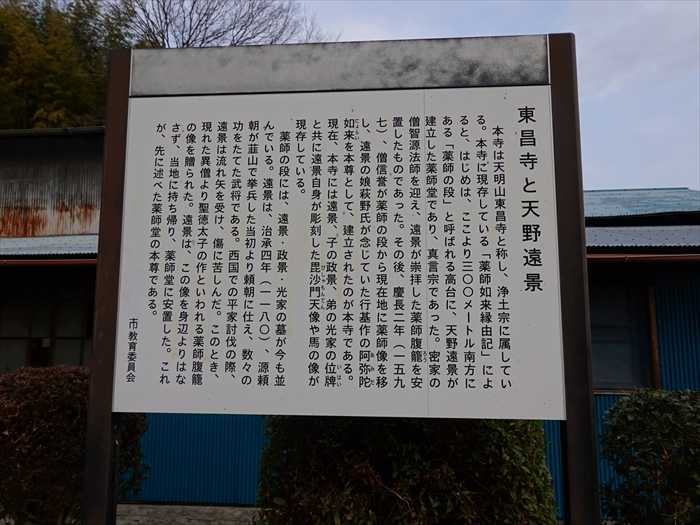

「東昌寺と天野遠景

朱に塗られた山門を潜る。

正面に「本堂」。

扁額「東昌寺」。

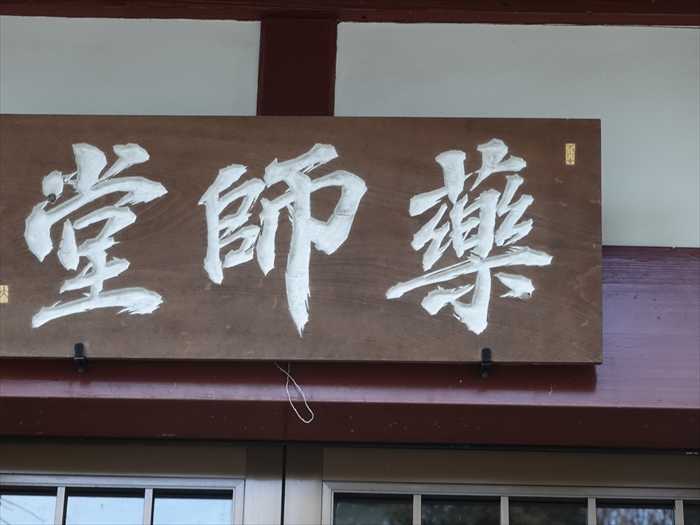

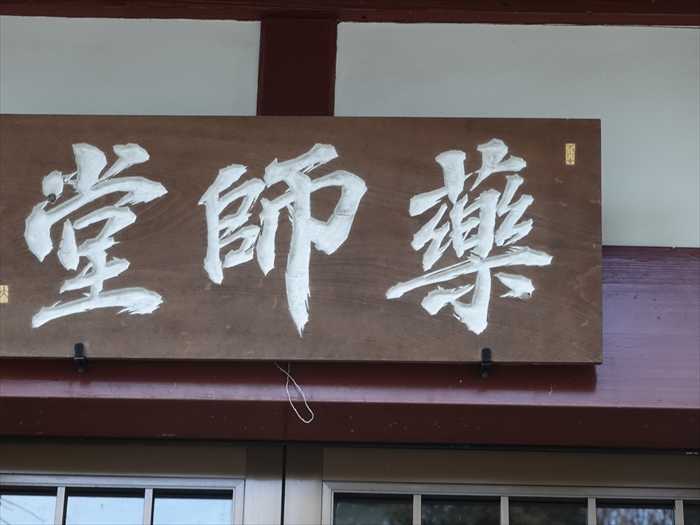

「薬師堂」。

扁額「薬師堂」。

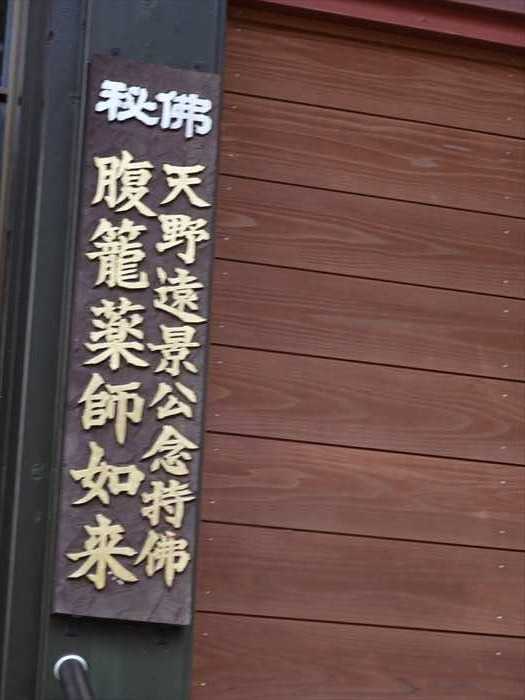

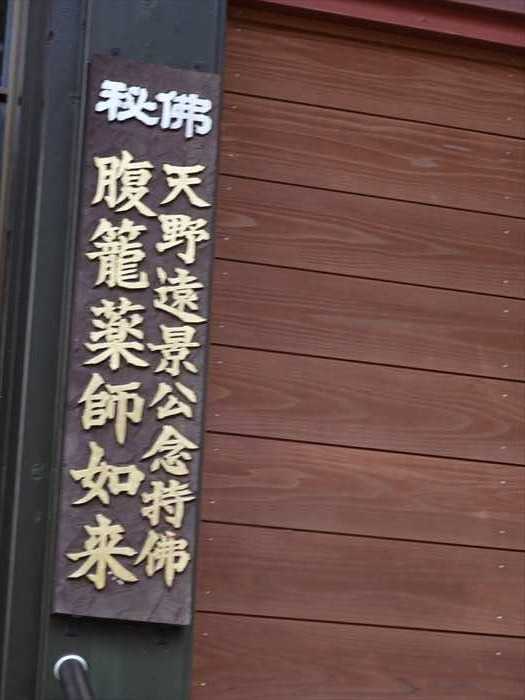

「秘仏 天野遠景公念持佛 腹籠薬師如来」と。

薬師堂には、天野遠景が崇拝した「薬師腹籠」が安置されているのであった。

内陣。

「腹籠薬師如来」は秘仏であると。

「寺務所」。

境内の左手の斜面にあった墓地。

「狩野家」と刻まれた墓が多いのであった。

六地蔵であろうか。

こちらにも「狩野家之墓」と。

狐樣が2体。

「南無阿弥陀佛」碑。

庚申塔であろうか。

そして500mほど進むと「天野遠景の墓」があった。

石段に向かって進む。

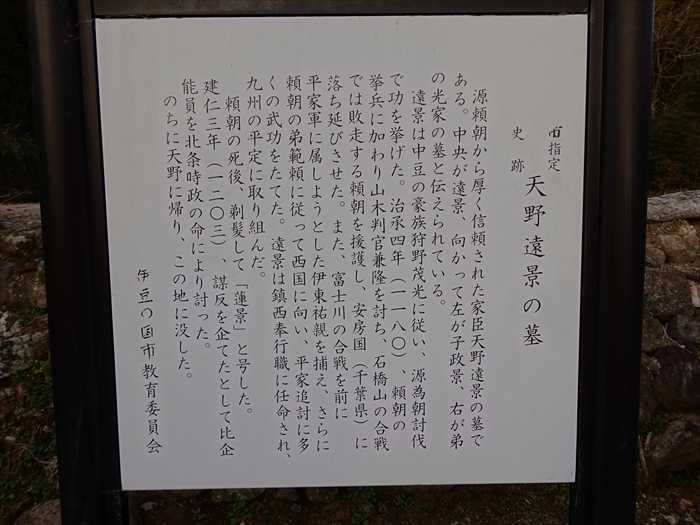

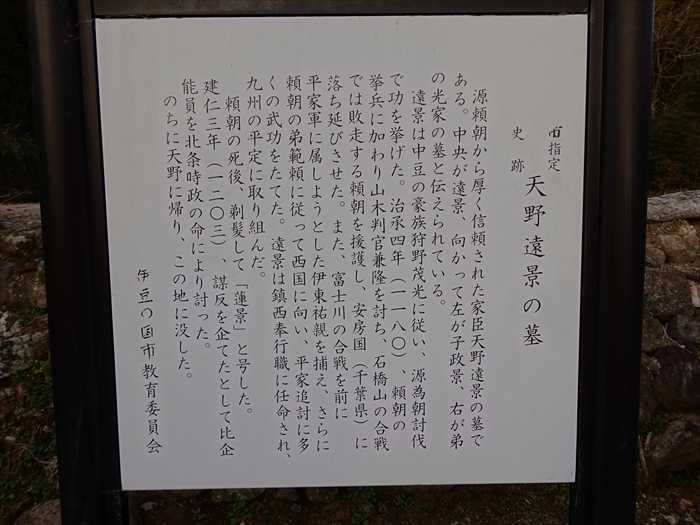

「市指定史跡 天野遠景の墓

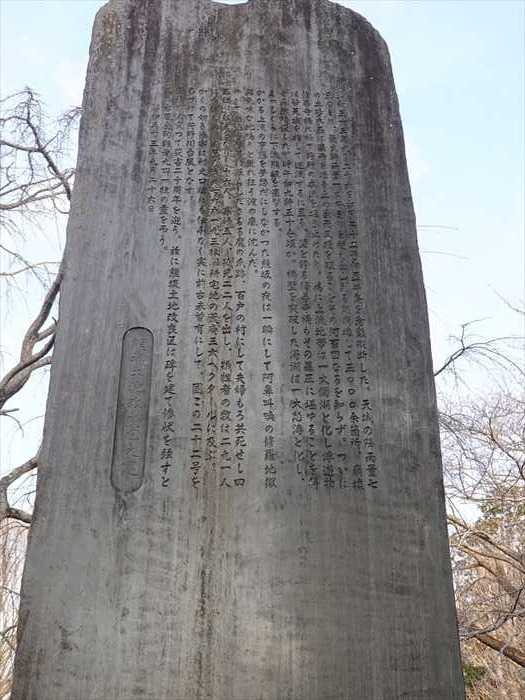

大きな石碑があった。

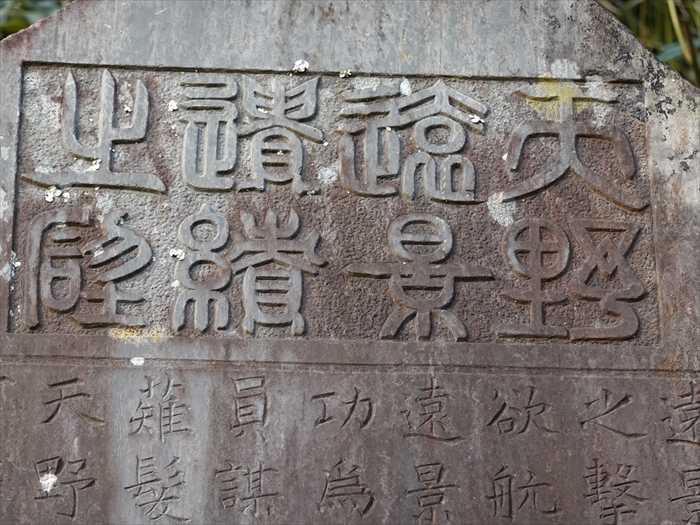

「天野遠景遺績之碑」と。

天野遠景は、源氏ではなく藤原氏の一族である。天野遠景は藤原南家の末裔。

藤原南家の子孫は伊豆に住んで武士となったものが多く、遠景も伊豆国田方郡天野郷

(伊豆の国市天野)に住んで「天野」を名字とした一族であると。

墓を正面から。

頼朝が天下をとると、天野遠景は鎌倉幕府で重用され、子孫は遠江・安芸・武蔵・能登など

各地に広がって全国の天野さんのルーツとなった。なかでも、遠江と安芸の天野氏は戦国時代まで

続いて戦国大名となり、安芸天野氏の一族は毛利元就の子を養子に迎えて右田毛利氏と名乗り、

江戸時代には長州藩主の一門に連なっている。

中央が遠景、左が子の政景、右が弟の光家の墓と伝えられている。

角度を変えて。

様々な角度から。

左の、子の政景の墓石が一番小さかったが。

次に訪ねたのが「狩野川台風復興記念碑」。

昭和33年(1958年)9月26日に台風22号(狩野川台風)が伊豆半島の南端を通過し、

旧修善寺町では土石流、がけ崩れ、洪水氾濫により、一夜にして死者469名、家屋の流失

256戸などの被害が発生した。

「狩野川台風復興記念碑」は、伊豆市の狩野川記念公園内に設置されていた。

正面に廻って。

「狩野川」そして「狩野川大橋」その奥に「城山」が。 標高342mの山。

城山は地下にあったマグマが冷え固まり、浸食によって地表に現れることでできる岩頸と

シンボル的存在となっている。

修善寺道路の「新狩野川大橋」を見る。

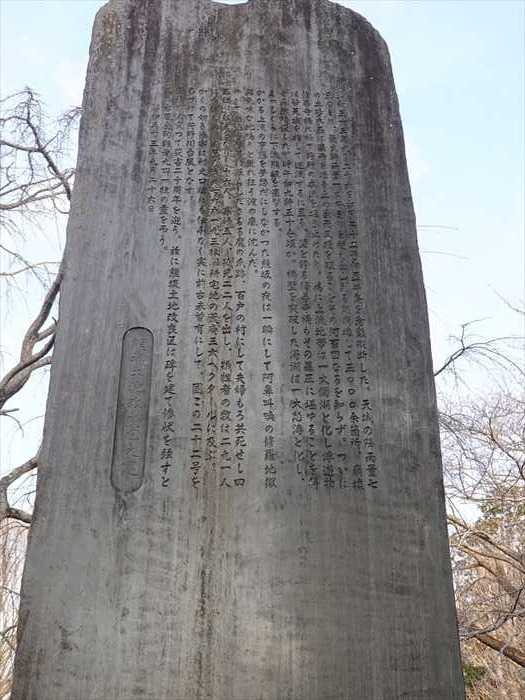

そしてこちらが「狩野川台風殉難者慰霊碑」。

近づいて。

「裏面」

昭和三十三年九月二十六日台風二十二号伊豆半島を急襲縦断した。天城の降雨量七百五十ミリ、

最大時間雨量百十ミリを越え全山至る処崩壊して三千余箇所、崩壊の土砂木石は豪雨を堰止め

豪雨又堰を破ることその何百回なるを知らず。ついに修善寺橋に於いて狩野川の本流を

堰止めたり。遂に上流地帯は、一大濁湖と化し浮遊物は皆天城を指して逆流するに至る。

堅を誇る修善寺橋もその暴圧に堪ゆること得ず突然陥没した。時午後九時五十分頃か。

橋壁を突破した濁潮は一大怒涛と化し、まっしぐらに下流熊坂を直撃する。かかる上流の事態を

夢想だにしなかった熊坂の夜は一瞬にして阿鼻叫喚の修羅地獄無気味な地鳴りと荒れ狂う波の底に

沈んだ。

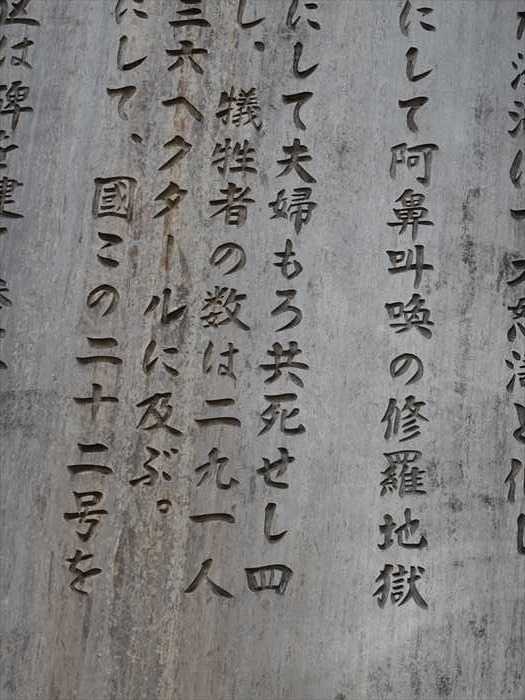

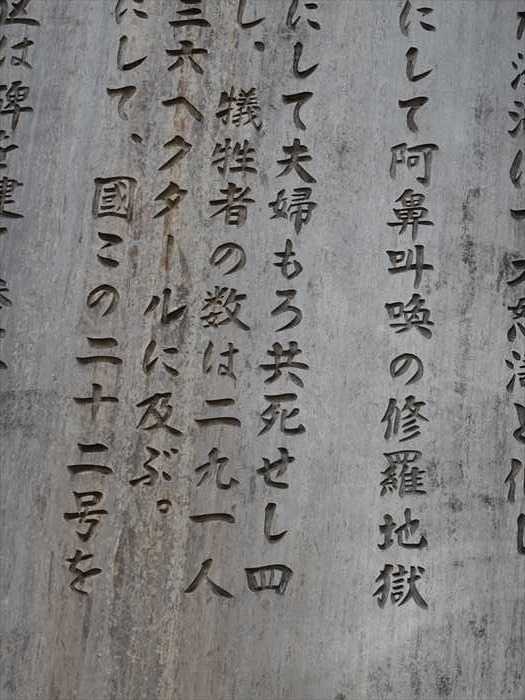

やがて、水退き満月照らしださるる魔の爪跡、百戸の村にして夫婦もろ共死せし四十五組、寡夫と

なりし十六人、寡婦五人、孤児二十二人を出し、犠牲者の数は二百九十一人にのぼり、家屋の流出

七十六戸百九十三棟耕作地の荒廃三十六ヘクタールに及ぶ。

かくの如き惨害は村史口碑にも伝承なく実に前古未曾有にして、国この二十二号を名づけて

狩野川台風となす。

時移り人交って災害二十周年を迎う。茲に熊坂土地改良区は碑を建て惨状を録すと共に台風

全殉難者九百四十一柱の霊を弔う。

昭和五十三年九月二十六日

熊坂土地改良区之建」

「儀牲者の数は二百九十一人」と。

そして次に訪ねたのが「加藤景廉一族の墓」。

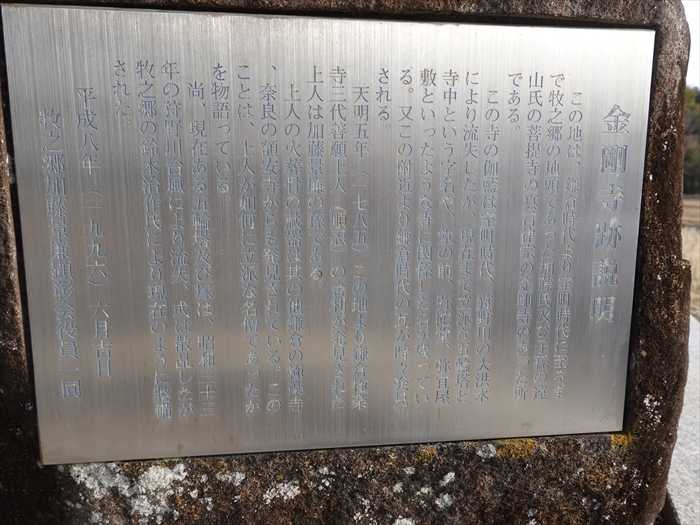

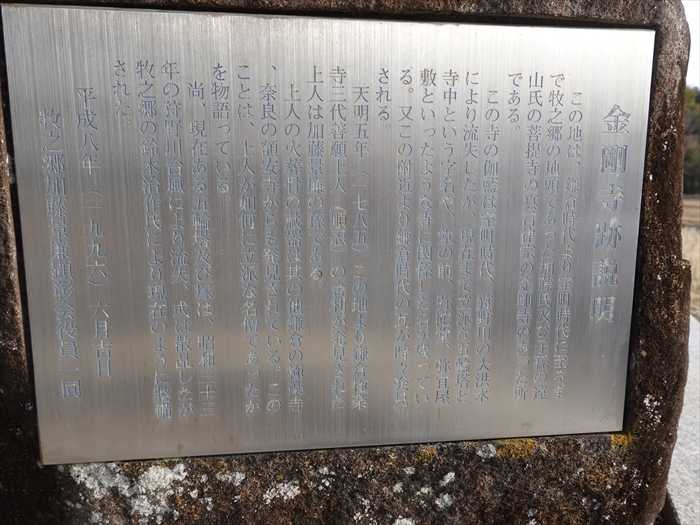

「真言律宗 金剛寺跡」碑。

「金剛寺跡説明

この地は、鎌倉時代より室町時代に至るまで牧之郷の地頭であった加藤氏及び子孫の遠山氏の

菩提寺の真言律宗の金剛寺のあった所である。

この寺の伽藍は室町時代、狩野川の大洪水により流失したが、現在まで立派な五輪塔と寺中と

いう字名や、堂の前、弥陀堂、弥宜屋敷といったような寺に関係した名が残っている。

又この附近より鎌倉時代の瓦が時々発見される。

天明五年 (一七八五) この地より鎌倉極楽寺三代善願上人 (順忍) の舎利が発見された。

上人は加藤景廉の孫である。

上人の火葬骨の蔵器は其の他鎌倉の極楽寺、奈良の額安寺からも発見されている。このことは、

上人が如何に立派な名僧であったかを物語っている。

山木

判官

の 平兼隆

を討ち、石橋山 (現 小田原市) の合戦でも活躍するなど、

鎌倉幕府を創り上げた功労者の一人です。頼朝は手柄をたてた景廉に牧之郷を始め各地に

領地を与えました。美濃国遠山庄 (現 岐阜県恵那市岩村町) では、日本三大山城の一つとして

有名な岩村城を築き、この地を長男景朝

に譲り渡した後、景朝は遠山の姓を名乗り、

美濃遠山氏の発展の基礎をつくりました。子孫の中には、北条早雲の第一の重臣であった

遠山直景

や、江戸時代の町奉行「遠山の金さん」こと、 遠山左衛門尉

(金四郎) 景元

などが

いました。

建保

七年 (一二一九) 一月、鎌倉幕府の三代将軍 源実朝

が暗殺された際の警備最高責任者であった

景廉は実朝の霊を弔うため出家し、覚蓮房妙法と号しました。

承久

三年 (一二二一) 五月、鎌倉から牧之郷に帰った景廉は、再び地頭職に就きましたが、

八月三日に没し、この地に葬られました。この五輪塔は、狩野川台風によって流され、散乱した

ものを住民がここに集め、流失部分を補完して祀ったものです。

2日目。宿泊した伊豆の国市長岡にあった「ホテルサンバレー アネックス」を7:00に出発し、

この日の最初の目的地に向かう。

県道129号線・韮山伊豆長岡修善寺線を南下する。

最初に訪ねたのは「東昌寺」。

「偈供養◯◯」?石碑。

伊豆の国市天野にある「東昌寺」は、源頼朝に仕えた天野遠景(あまの とおかげ)が、

薬師の段と呼ばれる高台に建立した薬師堂を始まりとする寺院。

1957年(慶長2年)、薬師如来像を現在地に移し、遠景の娘萩野氏が念じていた阿弥陀如来を

本尊する東昌寺が建立された。

本尊する東昌寺が建立された。

遠景・弟の光家・子の政景の位牌、遠景が彫ったという毘沙門天像が残されている。

そして遠景・政景・光家の墓が今も並んでいる。

静岡県伊豆の国市天野537。

山門に向かって石段を上がって行った。

そして遠景・政景・光家の墓が今も並んでいる。

静岡県伊豆の国市天野537。

山門に向かって石段を上がって行った。

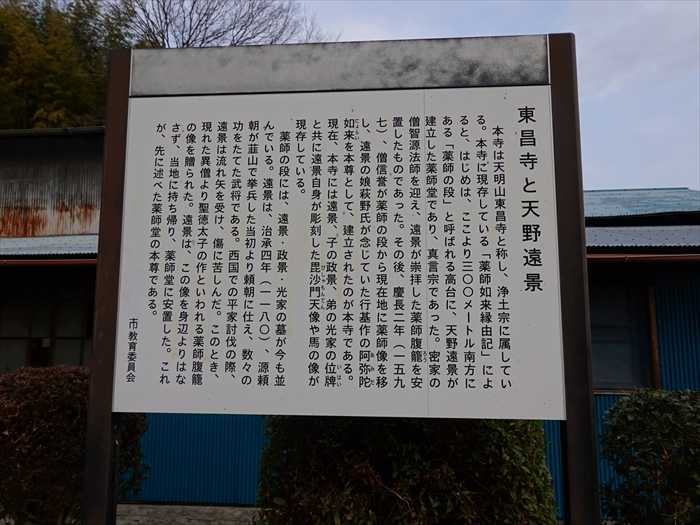

「東昌寺と天野遠景

本寺は天明山東昌寺と称し、浄土宗に属している。本寺に現存している「薬師如来縁由記」に

よると、はじめは、ここより三〇〇メートル南方にある「薬師の段」と呼ばれる高台に、

天野遠景が建立した薬師堂であり真言宗であ-った。密家の僧智源法師を迎え、遠景が崇拝した

薬師腹籠を安置したものであった。その後、慶長ニ年(一五九七)、僧信誉が薬師の段から現在地に

薬師像を移し、遠景の娘萩野氏が念じていた行基作の阿弥陀如来を本尊として、建立されたのが

本寺である。現在、本寺には遠景、子の政景、弟の光家の位牌と共に遠景自身が彫刻した

毘沙門天像や馬の像が現存している。

よると、はじめは、ここより三〇〇メートル南方にある「薬師の段」と呼ばれる高台に、

天野遠景が建立した薬師堂であり真言宗であ-った。密家の僧智源法師を迎え、遠景が崇拝した

薬師腹籠を安置したものであった。その後、慶長ニ年(一五九七)、僧信誉が薬師の段から現在地に

薬師像を移し、遠景の娘萩野氏が念じていた行基作の阿弥陀如来を本尊として、建立されたのが

本寺である。現在、本寺には遠景、子の政景、弟の光家の位牌と共に遠景自身が彫刻した

毘沙門天像や馬の像が現存している。

薬師の段には、遠景・政景・光家の墓が今も並んでいる。遠景は、治承四年(一一八〇)、源頼朝が

韮山で挙兵した当初より頼朝に仕え、数々の功をたてた武将である。西国での平家討伐の際、

遠景は流れ矢を受け、傷に苦しんだ。このとき、現れた異僧より聖徳太子の作といわれる

薬師腹籠の像を贈られた。遠景は、この像を身辺よりはなさず、当地に持ち帰り、薬師堂に

安置した。これが、先に述べた薬師堂の本尊である。」

韮山で挙兵した当初より頼朝に仕え、数々の功をたてた武将である。西国での平家討伐の際、

遠景は流れ矢を受け、傷に苦しんだ。このとき、現れた異僧より聖徳太子の作といわれる

薬師腹籠の像を贈られた。遠景は、この像を身辺よりはなさず、当地に持ち帰り、薬師堂に

安置した。これが、先に述べた薬師堂の本尊である。」

朱に塗られた山門を潜る。

正面に「本堂」。

扁額「東昌寺」。

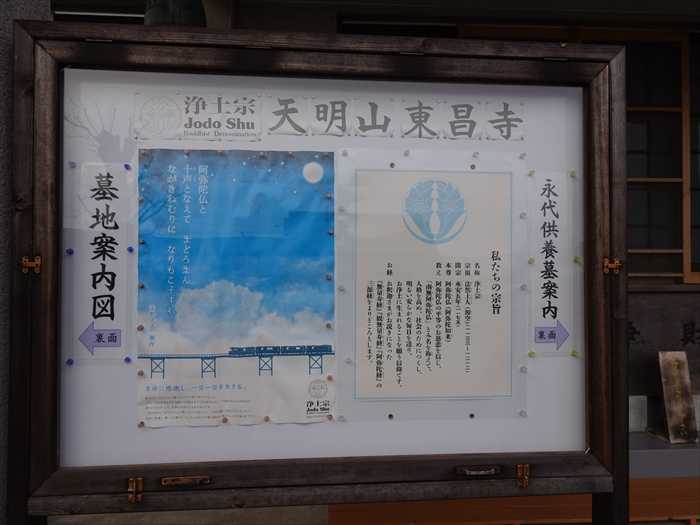

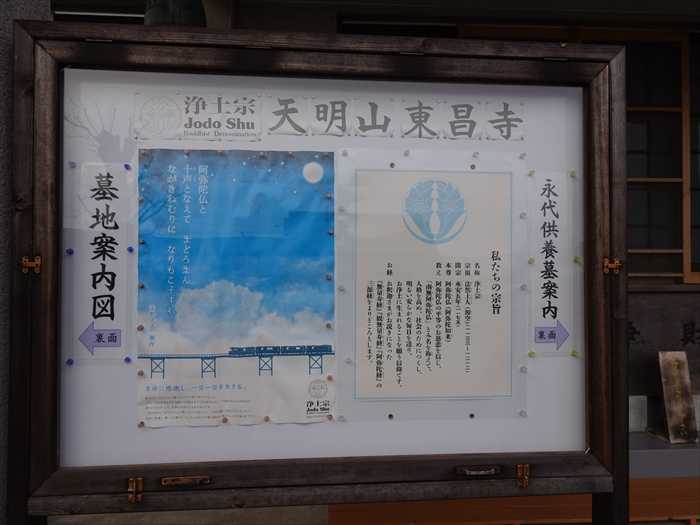

「私たちの宗旨

名称 浄上宗

宗祖 法然上人(源空) (一一三三~一三一ニ)

開宗 承安五年(一一七五)

本尊 阿弥陀仏(阿弥陀如来)

教え 阿弥陀仏の平等のお慈悲を信じ、「南無阿弥陀仏」とみ名を称えて、

人格を高め、社会のためにつくし、明るい安らかな毎日を送り、

お浄上に生まれることを願う信仰てす。

お経 お釈迦さまがお説きになった『無量寿経』『観無量寿経』『阿弥陀経』の

三部経をよりどころとします。」と。

「薬師堂」。

扁額「薬師堂」。

「秘仏 天野遠景公念持佛 腹籠薬師如来」と。

薬師堂には、天野遠景が崇拝した「薬師腹籠」が安置されているのであった。

内陣。

「腹籠薬師如来」は秘仏であると。

「寺務所」。

境内の左手の斜面にあった墓地。

「狩野家」と刻まれた墓が多いのであった。

六地蔵であろうか。

こちらにも「狩野家之墓」と。

狐樣が2体。

「南無阿弥陀佛」碑。

庚申塔であろうか。

そして500mほど進むと「天野遠景の墓」があった。

石段に向かって進む。

「市指定史跡 天野遠景の墓

源頼朝から厚く信頼された家臣天野遠景の墓である。中央が遠景、向かって左が子政景、右が弟の

光家の墓と伝えられている。

光家の墓と伝えられている。

遠景は中豆の豪族狩野茂光に従い、源為朝討伐で功を挙げた。治承四年(一一八〇)、頼朝の挙兵に

加わり山木判官兼隆を討ち、石橋山の合戦では敗走する頼朝を援護し、安房国(千県)に落ら延び

させた。また、富士川の合戦を前に、平家軍に属しようとした伊東祐親を捕らえ、さらに頼朝の弟

範頼に従って西国に向い、平家追討に多くの武功をたてた。遠景は鎮西奉行職に任命され、九州の

平定に取り組んだ。

頼朝の死後、剃髪して「蓮景」と号した。

建仁三年(一ニ〇三)、謀反を企てたとして比企能員を北条時政の命により討った。

加わり山木判官兼隆を討ち、石橋山の合戦では敗走する頼朝を援護し、安房国(千県)に落ら延び

させた。また、富士川の合戦を前に、平家軍に属しようとした伊東祐親を捕らえ、さらに頼朝の弟

範頼に従って西国に向い、平家追討に多くの武功をたてた。遠景は鎮西奉行職に任命され、九州の

平定に取り組んだ。

頼朝の死後、剃髪して「蓮景」と号した。

建仁三年(一ニ〇三)、謀反を企てたとして比企能員を北条時政の命により討った。

のちに天野に帰り、この地に没した。」

大きな石碑があった。

「天野遠景遺績之碑」と。

天野遠景は、源氏ではなく藤原氏の一族である。天野遠景は藤原南家の末裔。

藤原南家の子孫は伊豆に住んで武士となったものが多く、遠景も伊豆国田方郡天野郷

(伊豆の国市天野)に住んで「天野」を名字とした一族であると。

墓を正面から。

頼朝が天下をとると、天野遠景は鎌倉幕府で重用され、子孫は遠江・安芸・武蔵・能登など

各地に広がって全国の天野さんのルーツとなった。なかでも、遠江と安芸の天野氏は戦国時代まで

続いて戦国大名となり、安芸天野氏の一族は毛利元就の子を養子に迎えて右田毛利氏と名乗り、

江戸時代には長州藩主の一門に連なっている。

中央が遠景、左が子の政景、右が弟の光家の墓と伝えられている。

角度を変えて。

様々な角度から。

左の、子の政景の墓石が一番小さかったが。

次に訪ねたのが「狩野川台風復興記念碑」。

昭和33年(1958年)9月26日に台風22号(狩野川台風)が伊豆半島の南端を通過し、

旧修善寺町では土石流、がけ崩れ、洪水氾濫により、一夜にして死者469名、家屋の流失

256戸などの被害が発生した。

「狩野川台風復興記念碑」は、伊豆市の狩野川記念公園内に設置されていた。

正面に廻って。

「狩野川」そして「狩野川大橋」その奥に「城山」が。 標高342mの山。

城山は地下にあったマグマが冷え固まり、浸食によって地表に現れることでできる岩頸と

シンボル的存在となっている。

修善寺道路の「新狩野川大橋」を見る。

そしてこちらが「狩野川台風殉難者慰霊碑」。

近づいて。

「裏面」

昭和三十三年九月二十六日台風二十二号伊豆半島を急襲縦断した。天城の降雨量七百五十ミリ、

最大時間雨量百十ミリを越え全山至る処崩壊して三千余箇所、崩壊の土砂木石は豪雨を堰止め

豪雨又堰を破ることその何百回なるを知らず。ついに修善寺橋に於いて狩野川の本流を

堰止めたり。遂に上流地帯は、一大濁湖と化し浮遊物は皆天城を指して逆流するに至る。

堅を誇る修善寺橋もその暴圧に堪ゆること得ず突然陥没した。時午後九時五十分頃か。

橋壁を突破した濁潮は一大怒涛と化し、まっしぐらに下流熊坂を直撃する。かかる上流の事態を

夢想だにしなかった熊坂の夜は一瞬にして阿鼻叫喚の修羅地獄無気味な地鳴りと荒れ狂う波の底に

沈んだ。

やがて、水退き満月照らしださるる魔の爪跡、百戸の村にして夫婦もろ共死せし四十五組、寡夫と

なりし十六人、寡婦五人、孤児二十二人を出し、犠牲者の数は二百九十一人にのぼり、家屋の流出

七十六戸百九十三棟耕作地の荒廃三十六ヘクタールに及ぶ。

かくの如き惨害は村史口碑にも伝承なく実に前古未曾有にして、国この二十二号を名づけて

狩野川台風となす。

時移り人交って災害二十周年を迎う。茲に熊坂土地改良区は碑を建て惨状を録すと共に台風

全殉難者九百四十一柱の霊を弔う。

昭和五十三年九月二十六日

熊坂土地改良区之建」

「儀牲者の数は二百九十一人」と。

「伊豆はひとつ」 I ❤ IZU と。

「伊豆はひとつ」 I ❤ IZU と。

そして次に訪ねたのが「加藤景廉一族の墓」。

加藤景廉(かとうかげかど)は伊豆国の牧之郷を治めた武将。

工藤茂光とともに源為朝を征伐したと伝えられている。

1180年(治承4年)8月17日の源頼朝の挙兵に従い、山木館襲撃では佐々木盛綱とともに

伊豆国目代の山木兼隆を討ち取った。

伊豆国目代の山木兼隆を討ち取った。

8月24日の石橋山の戦いでの敗戦後、兄・光員と甲斐国に逃れるが、10月には武田信義らと

ともに駿河国に侵攻、鉢田の戦いで目代・橘遠茂を滅ぼした。

ともに駿河国に侵攻、鉢田の戦いで目代・橘遠茂を滅ぼした。

1185年(元暦2年)の平家追討では、西海(九州)において特に功があったとして、

北条義時・小山朝政・小山宗政・中原親能・葛西清重・工藤祐経・宇佐美祐茂・天野遠景・

仁田忠常・比企朝宗・比企能員とともに頼朝から感状(かんじょう)を受けている。

北条義時・小山朝政・小山宗政・中原親能・葛西清重・工藤祐経・宇佐美祐茂・天野遠景・

仁田忠常・比企朝宗・比企能員とともに頼朝から感状(かんじょう)を受けている。

1193年(建久4年)11月28日、永福寺の供養の際に女性問題を起こした安田義資を誅殺。

翌年、義資の父義定も謀反の疑いで梟首されるが、一説によると景廉は追討使だったのだという。

頼朝の亡き後の1203年(建久3年)に起こった比企の乱では、比企能員を暗殺した仁田忠常を

誅殺(仁田忠常の誅殺)。

誅殺(仁田忠常の誅殺)。

1219年(建保7年)に将軍源実朝が暗殺されると、警備の最高責任者だった景廉は、その責任を

負って出家し、覚蓮房妙法と号している。

1221年(承久3年)8月3日没ここ牧之郷に葬られた。

静岡県伊豆市牧之郷53−35。

負って出家し、覚蓮房妙法と号している。

1221年(承久3年)8月3日没ここ牧之郷に葬られた。

静岡県伊豆市牧之郷53−35。

「真言律宗 金剛寺跡」碑。

「金剛寺跡説明

この地は、鎌倉時代より室町時代に至るまで牧之郷の地頭であった加藤氏及び子孫の遠山氏の

菩提寺の真言律宗の金剛寺のあった所である。

この寺の伽藍は室町時代、狩野川の大洪水により流失したが、現在まで立派な五輪塔と寺中と

いう字名や、堂の前、弥陀堂、弥宜屋敷といったような寺に関係した名が残っている。

又この附近より鎌倉時代の瓦が時々発見される。

天明五年 (一七八五) この地より鎌倉極楽寺三代善願上人 (順忍) の舎利が発見された。

上人は加藤景廉の孫である。

上人の火葬骨の蔵器は其の他鎌倉の極楽寺、奈良の額安寺からも発見されている。このことは、

上人が如何に立派な名僧であったかを物語っている。

尚、現在ある五輪塔及び塚は、昭和三十三年の狩野川台風により流失、或は散乱したが牧之郷の

鈴木治作氏により現在のように整備された。」

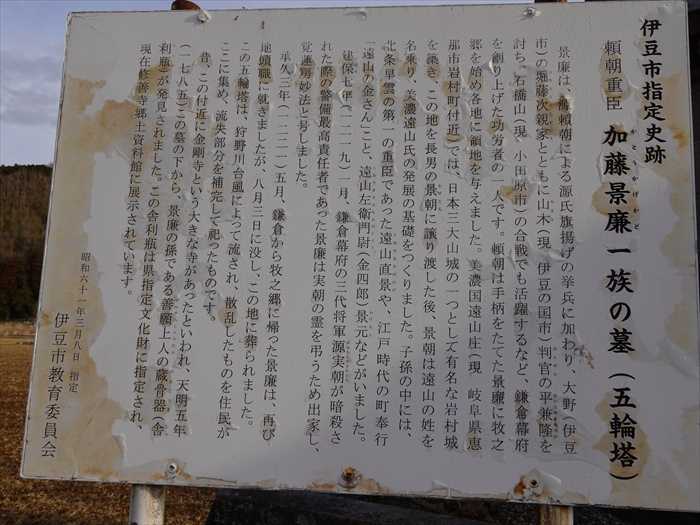

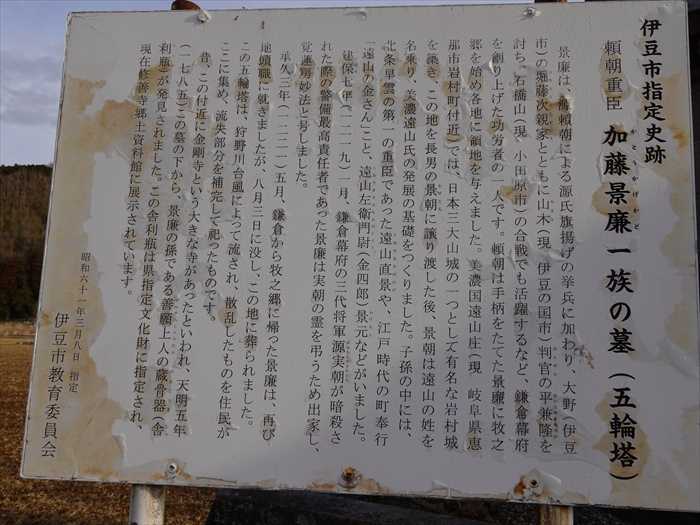

「伊豆指定史跡

鈴木治作氏により現在のように整備された。」

「伊豆指定史跡

頼朝重臣 加藤景廉(

かとうかげかど)一族の墓 (五輪塔)

景廉は、源頼朝による源氏旗揚げの挙兵に加わり、大野 (伊豆市) の堀藤次親家

とともに

景廉は、源頼朝による源氏旗揚げの挙兵に加わり、大野 (伊豆市) の

鎌倉幕府を創り上げた功労者の一人です。頼朝は手柄をたてた景廉に牧之郷を始め各地に

領地を与えました。美濃国遠山庄 (現 岐阜県恵那市岩村町) では、日本三大山城の一つとして

有名な岩村城を築き、この地を長男

美濃遠山氏の発展の基礎をつくりました。子孫の中には、北条早雲の第一の重臣であった

いました。

景廉は実朝の霊を弔うため出家し、覚蓮房妙法と号しました。

八月三日に没し、この地に葬られました。この五輪塔は、狩野川台風によって流され、散乱した

ものを住民がここに集め、流失部分を補完して祀ったものです。

昔、この付近に金剛寺という大きな寺があったといわれ、天明五年 (一七八五) この墓の下から、

景廉の孫である善願上人

の 蔵骨器

( 舎利瓶

) が発見されました。この舎利瓶は県指定文化財に」

指定され、現在修善寺郷土資料館に展示されています。」

現在、ここ牧之郷に並んでいる五輪塔は、1958年(昭和33年)の狩野川台風によって流され、

散乱していたものを住民によって集められたもの と。

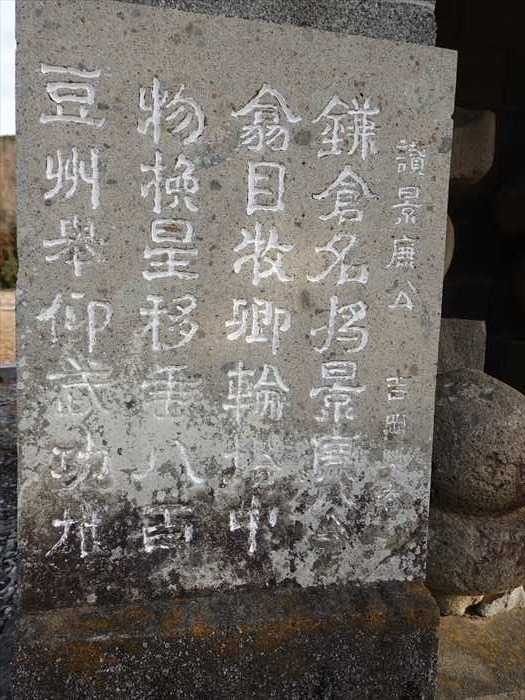

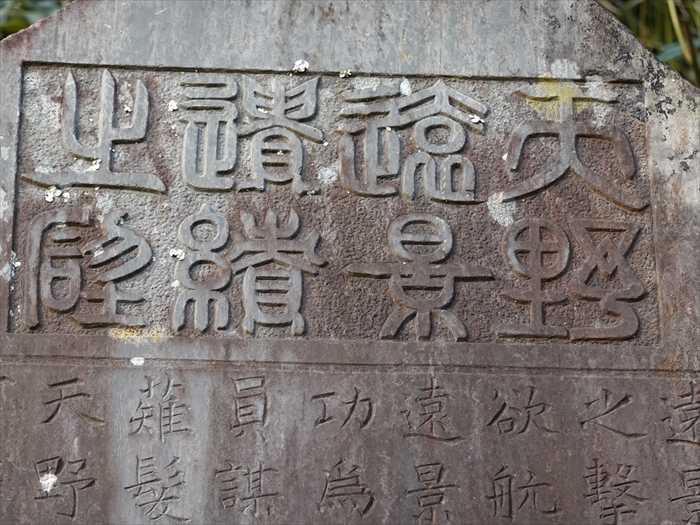

「讃景廉公 吉岡?星

鎌倉名将景廉公

翁目牧郷輪塔中

物挽星移垂八百

豆州挙仰武功雄」と。

景廉の孫である

指定され、現在修善寺郷土資料館に展示されています。」

現在、ここ牧之郷に並んでいる五輪塔は、1958年(昭和33年)の狩野川台風によって流され、

散乱していたものを住民によって集められたもの と。

「讃景廉公 吉岡?星

鎌倉名将景廉公

翁目牧郷輪塔中

物挽星移垂八百

豆州挙仰武功雄」と。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.