PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

さらに「 武家文化資料館

」の見学を続ける。

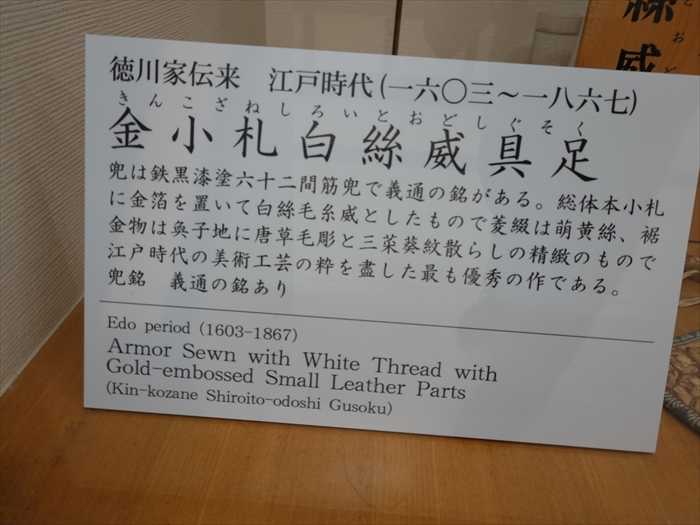

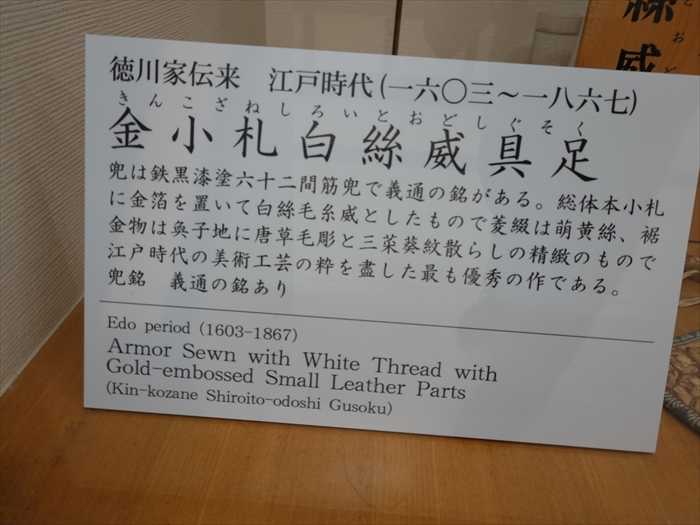

「 徳川家伝来 江戸時代(一六〇三~一八六七)

隣にも甲冑が。

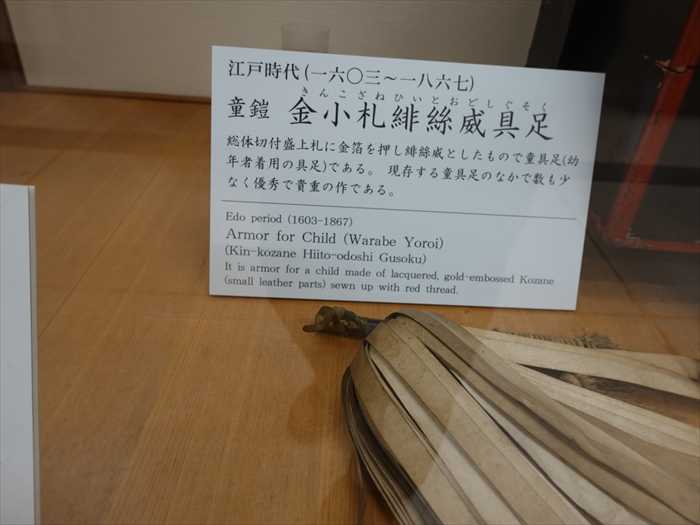

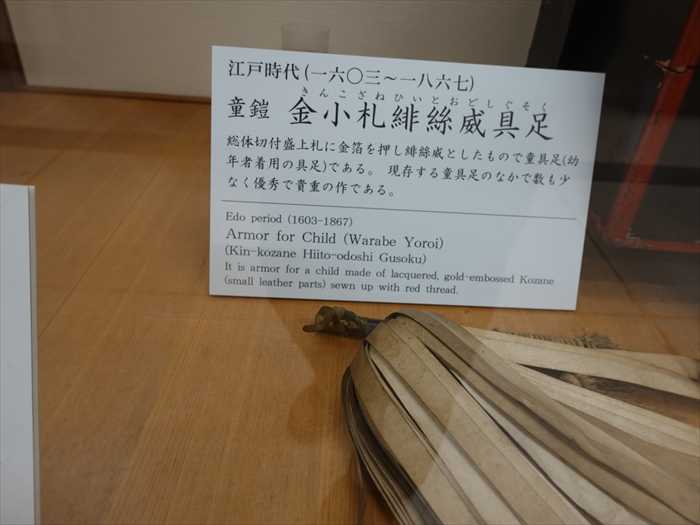

「 江戸時代(一六〇三~一八六七)

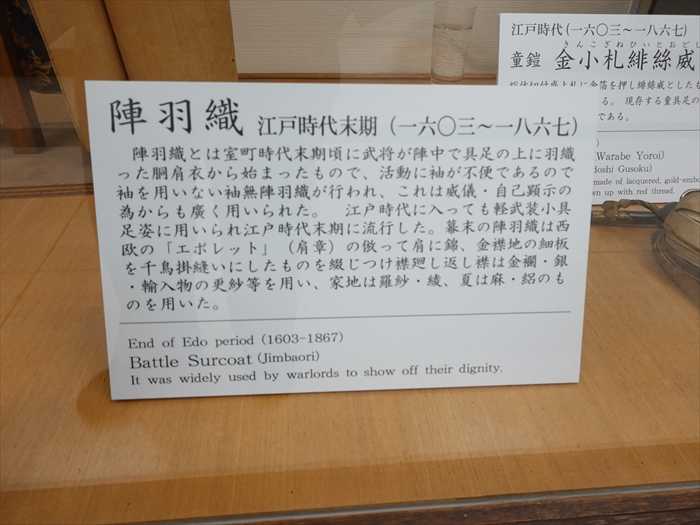

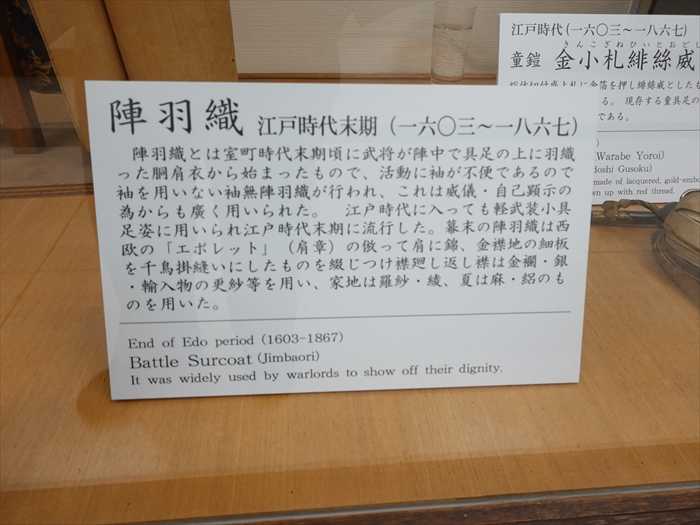

「陣羽織」。

「 陣羽織 江戸時代未期(一六〇三~一八六七)

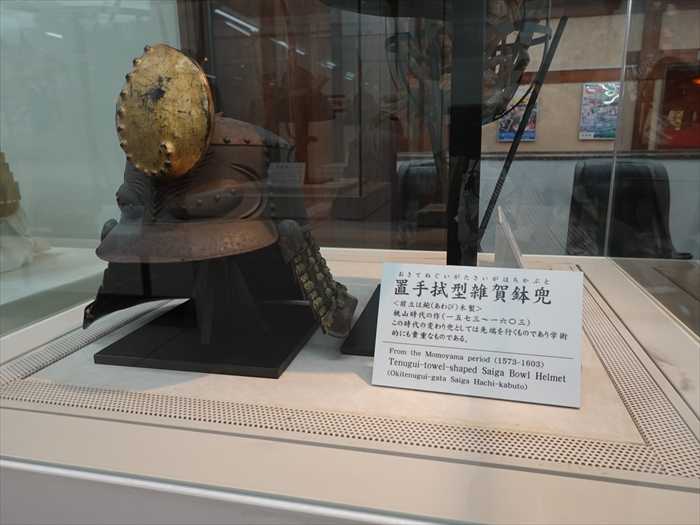

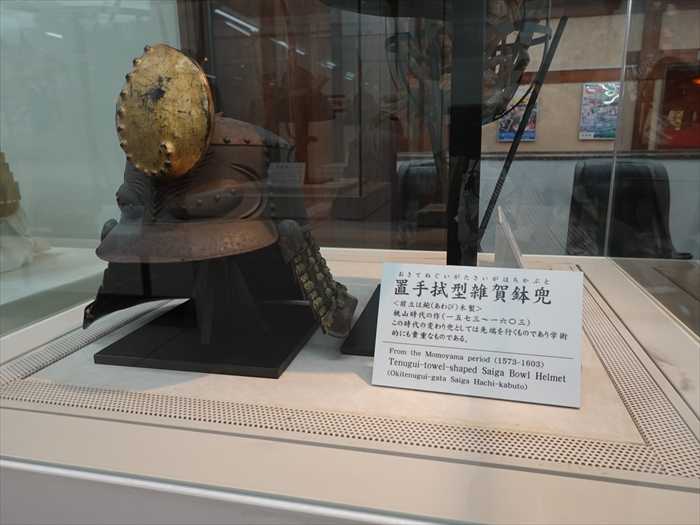

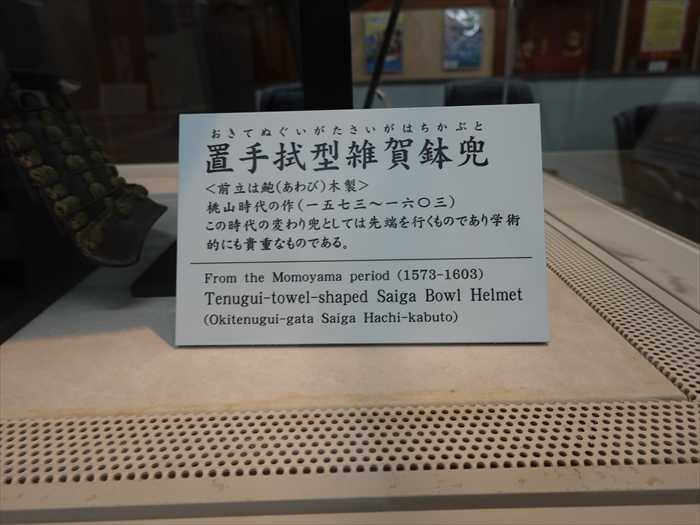

「 兜 」。

置手拭型雑賀鉢兜(おきてぬぐいがたさいがはちかぶと)

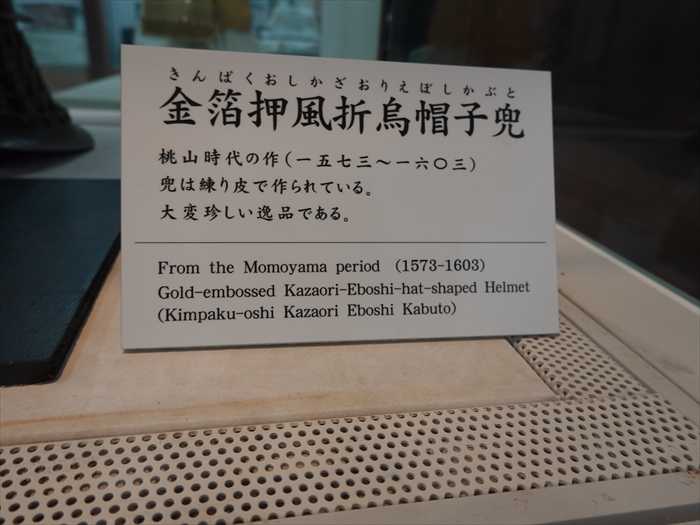

同じく「 兜 」。

「 金箔押風折烏帽子兜(きんぱくおしかざおりえぼしかぶと)

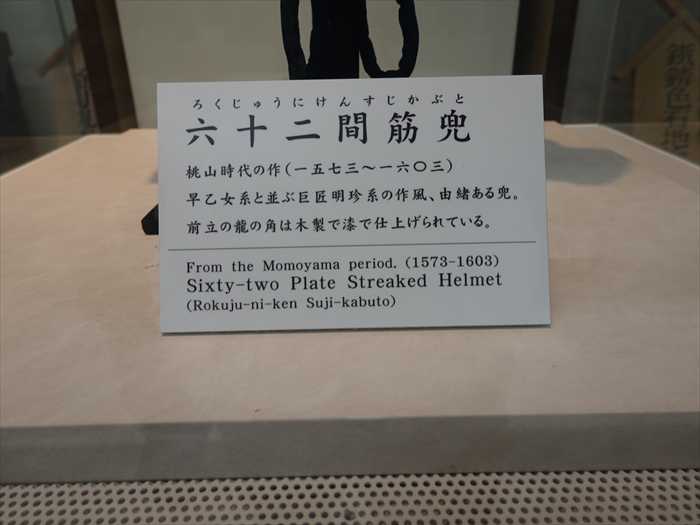

「 兜 」。

ここにも三刎 (はね) の兜が並ぶ。

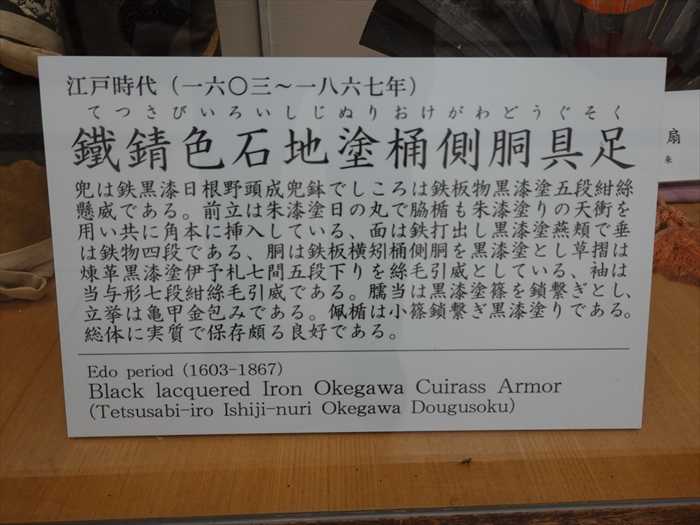

「 甲冑 」。

「 江戸時代(一六〇三~一八六七年)

「江戸時代 日の丸鉄扇 摂津中川家伝来」。

馬鎧、馬具一式。

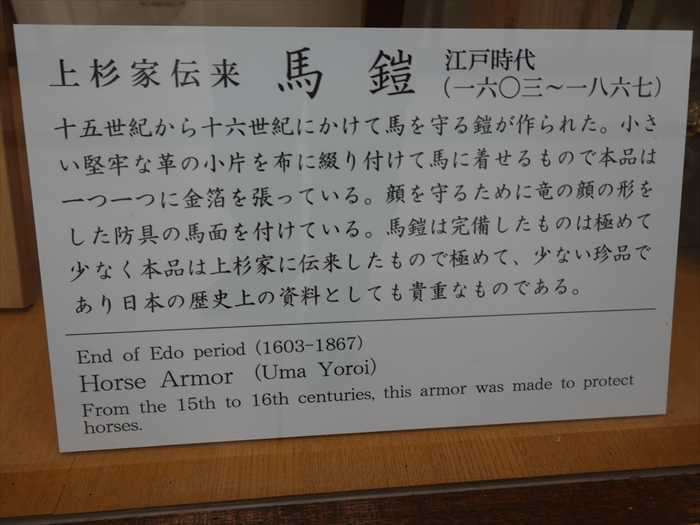

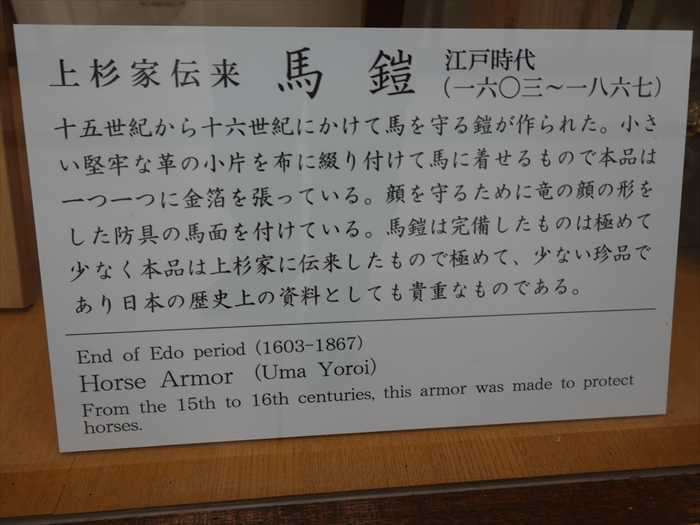

上杉家伝来 馬鎧 江戸時代(一六〇三~一八六七)

兜(左)、猫頭巾と手袋そして刺子半纏(右)。

「 突盔兜(とっぱいかぶと) 」(左)。

室町時代末期頃に発生した頂部が尖った兜。筋兜を簡略するかたちで変化したもの と。

「 陣羽織

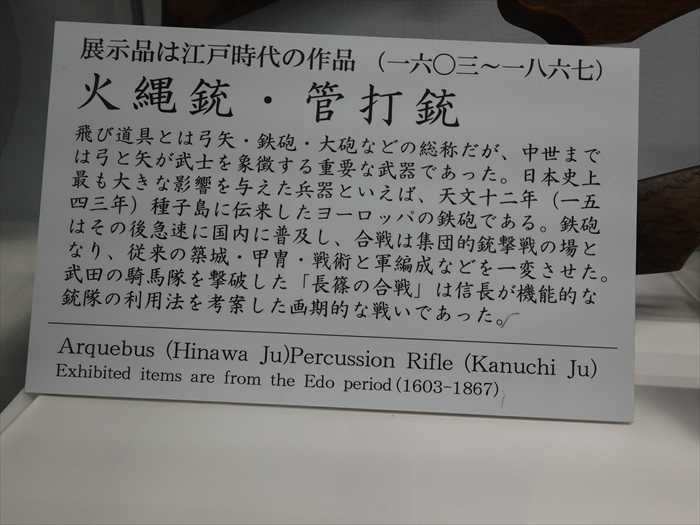

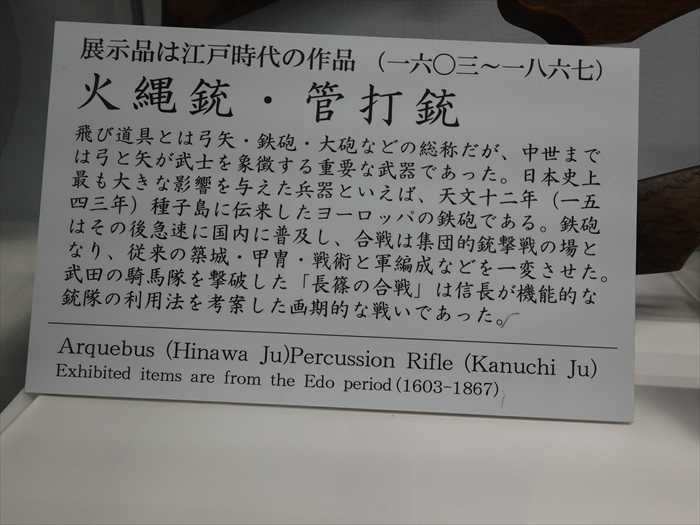

「 火縄銃、管打銃 」。

「 展示品は江戸時代の作品(一六〇三~一八六七)

「 日本刀 」。

「 日本刀体験 」コーナー。

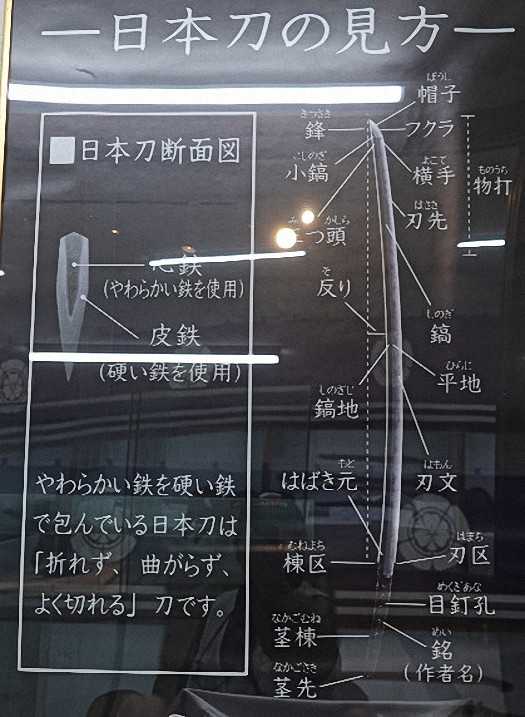

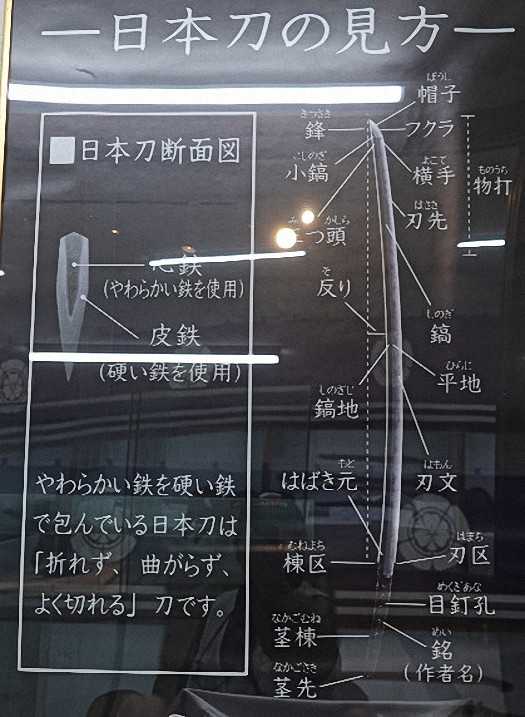

---日本刀の見方---

刀の各部の名称が示されていた。

ズームして。

大黒天像 がここにも。

恵比寿神 。

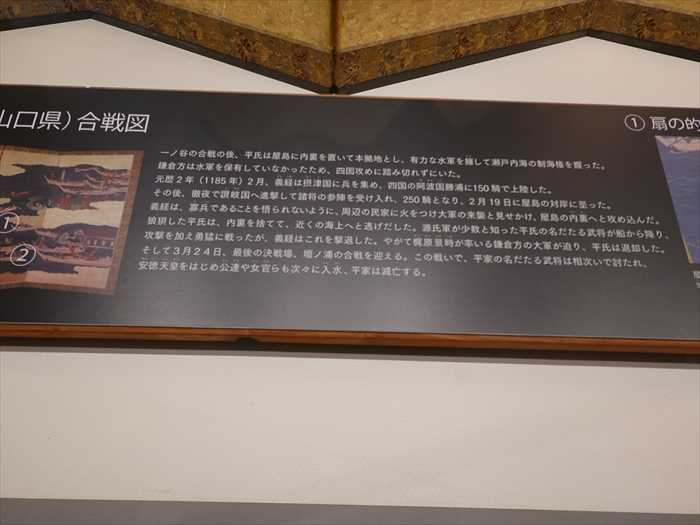

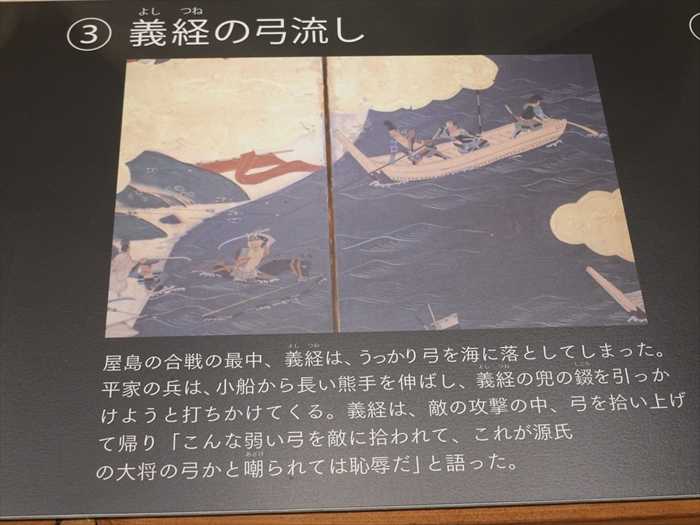

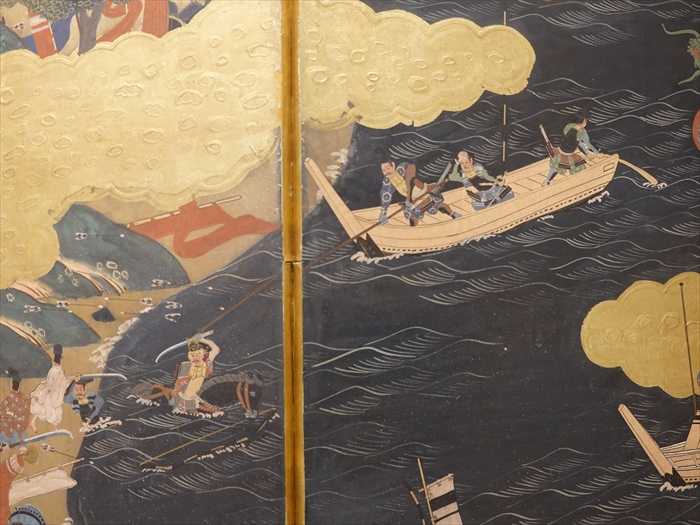

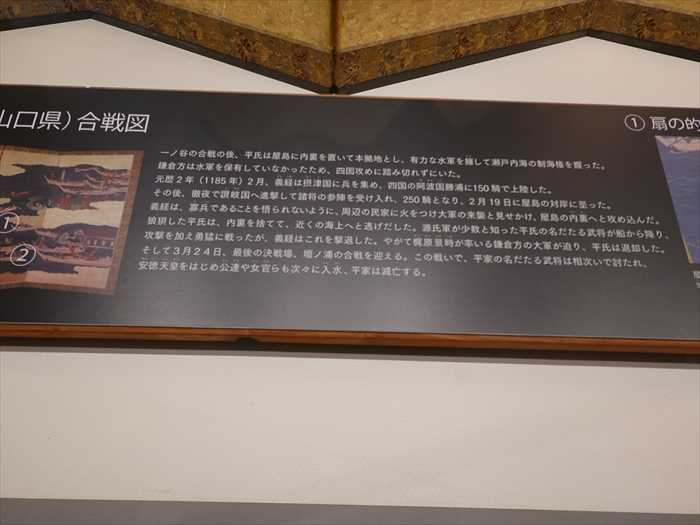

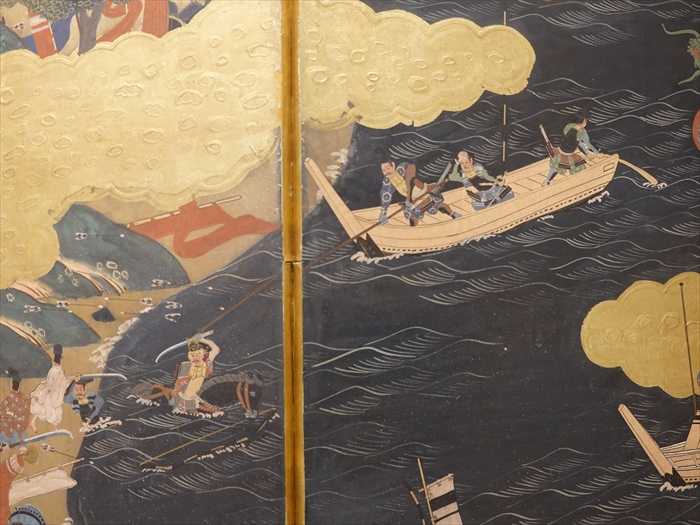

「 屋島(香川県)・壇ノ浦(山口県)合戦図屏風 」。

正面から。

「一ノ谷の合戦の後、平氏は屋島に内裏を置いて本拠地とし、有力な水軍を擁して瀬戸内海の

制海権を握った。鎌倉方は水軍を保有していなかったため、四国攻めに踏み切れずにいた。

元暦2年(1185年)2月、義経は摂津国に兵を進め、四国の阿波国勝浦に150騎で上陸した。

その後、徹夜で讃岐国へ進撃して諸将の参陣を受け入れ、250騎となり、2月19日に屋島の

対岸に至った。

義経は、寡兵であることを悟られないように、周辺の民家に火をつけ大軍の来襲と見せかけ、

屋島の内裏へと攻め込んだ。

狼狽した平氏は、内裏を捨てて、近くの海上に逃げだした。源氏軍が少数と知った平氏の

名だたる武将が船から降り、攻撃を加え勇敢に戦ったが、義経はこれを撃退した。やがて

梶原景時が率いる鎌倉方の大軍が迫り、平氏は退却した。そして3月24日、最後の決戦場、

壇ノ浦の合戦を迎える。この戦いで、平家の名だたる武将は相次いで討たれ、安徳天皇を

はじめ公達や女官らも次々に入水、平家は滅亡する。」

①扇の的を射当てた那須与一

弓を構える那須与一(写真左)。

②八艘飛び

八艘飛びの義経。

③義経の弓流し

平家の兵は、小船から長い熊手を伸ばし、義経の兜の錣を引っかける。

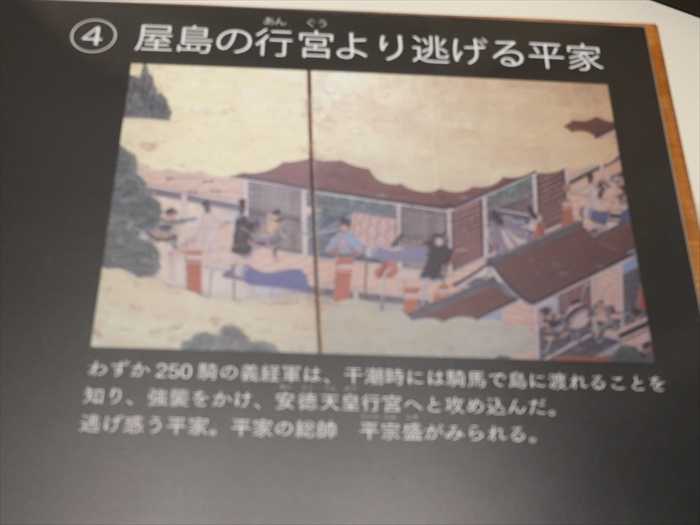

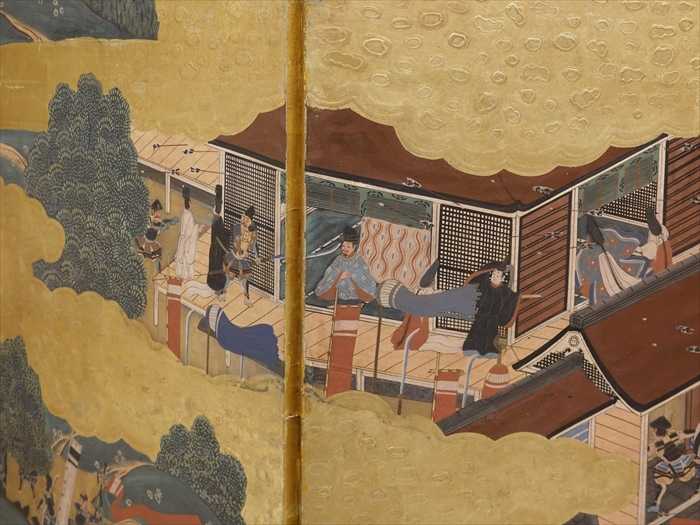

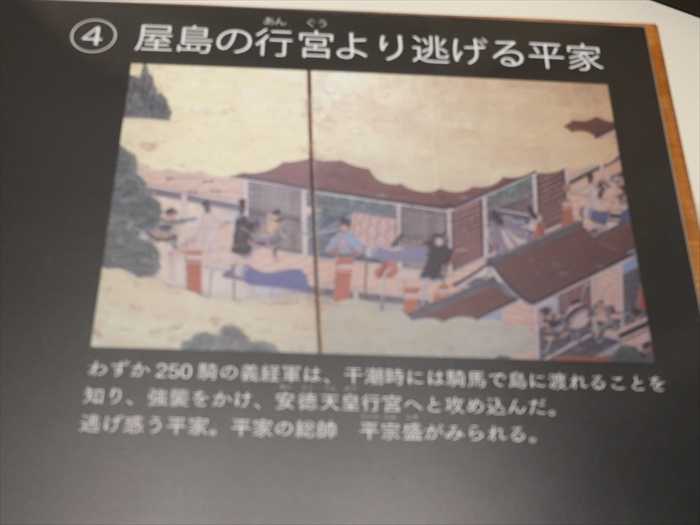

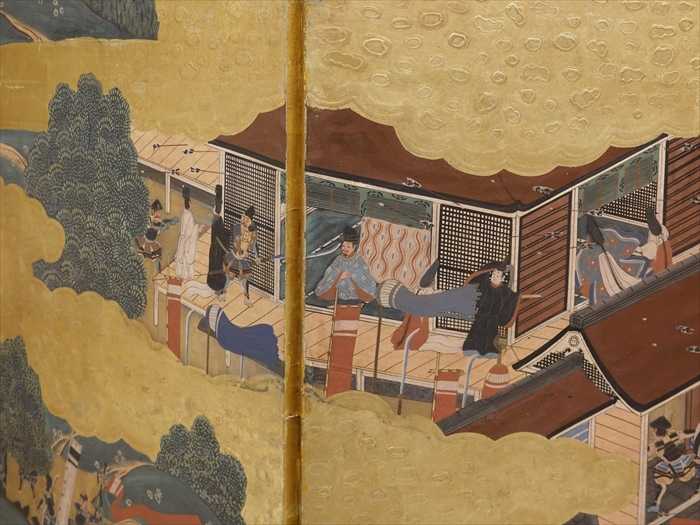

④屋島の行宮(あんぐう)より逃げる平家。

わずか250騎の義経軍は、干潮時には騎馬で島に渡れることを知り、強襲をかけ、安徳天皇

行宮へと攻め込んだ。

逃げ惑う平家。平家の総帥 平宗盛がみられる。

写真中央で座っているのが平宗盛なのでああろうか。

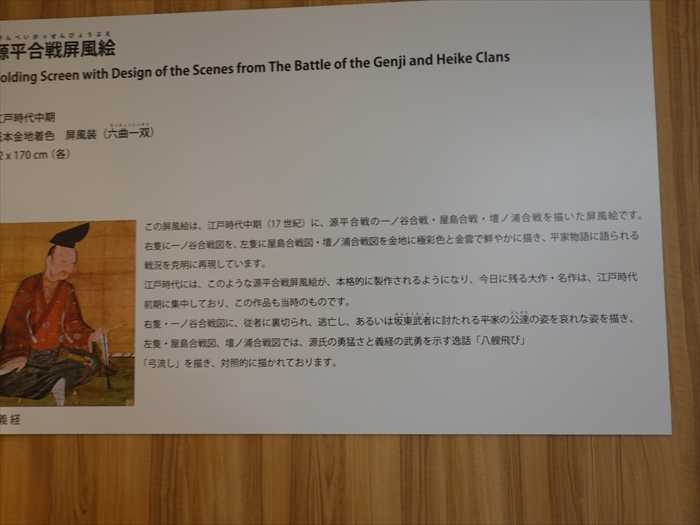

「源平合戦屏風絵

そしてこちらが「一の谷合戦図屏風」。

「寿永3年(1184年)鎌倉方は、源頼朝の平家追討の命を受け、源範頼・義経らは、京の屋形で

軍議を催した。

①鵯越えの逆落とし

平氏の一ノ谷陣営の裏手に出た義経は、精鋭70騎を率いて断崖絶壁の坂を下りる決断をする。

坂東武者も怖気づくものの、三浦氏の一族佐藤義連が、真っ先に駆け下り、義経と弁慶が続き、

平家からは予想もしない方向から攻撃をした。

屏風から鵯越えの逆落としの場所をズームして。

②生田の森の攻防戦

生田の森の攻防戦。

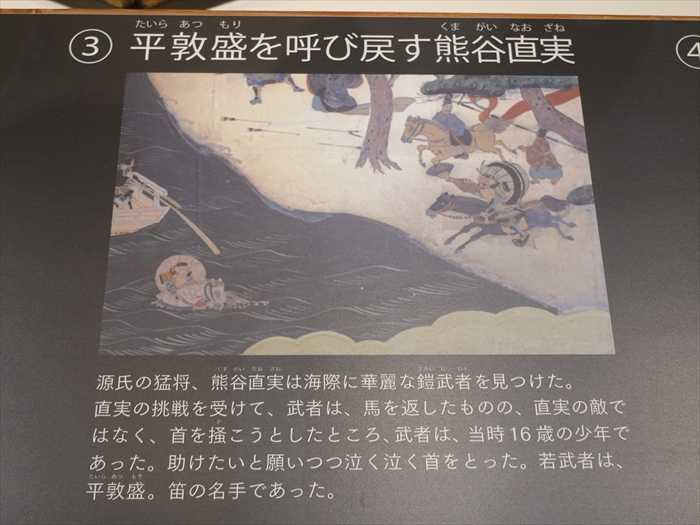

③平敦盛を呼び戻す熊谷直実

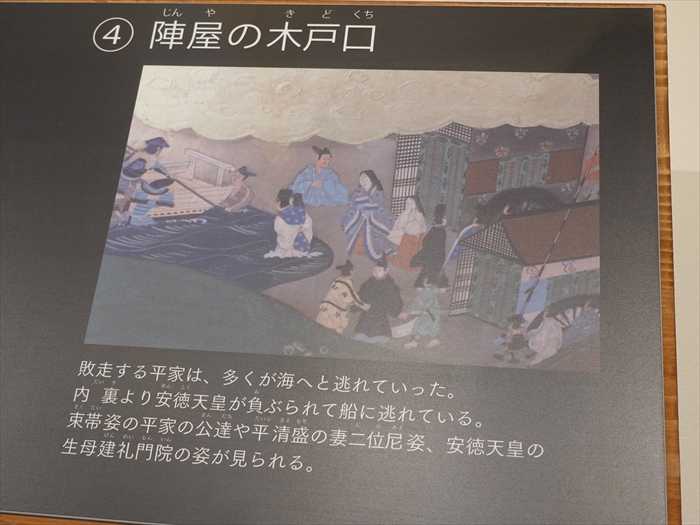

④陣屋の木戸口

負ぶられて船に逃れる安徳天皇の姿が。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 徳川家伝来 江戸時代(一六〇三~一八六七)

金小札白絲威具足(きんこざねしろいとおどしぐそく)

兜は鉄黒漆塗六十ニ間筋兜で義通の銘がある。総体本小札に金箔を置いて台絲毛糸威としたもので

菱綴は萌黄絲、裾金物は奐子地に唐草毛彫と三菜葵紋散らしの精緻のもので江戸時代の美術工芸の

粋を盡した最も優秀の作である。

菱綴は萌黄絲、裾金物は奐子地に唐草毛彫と三菜葵紋散らしの精緻のもので江戸時代の美術工芸の

粋を盡した最も優秀の作である。

兜銘 義通の銘あり」

隣にも甲冑が。

「 江戸時代(一六〇三~一八六七)

童鎧 金小札緋絲威具足(きんこざねひいとおどしぐそく)

総体切付盛上札に企箔を押し緋絲戚としたもので童具足(幼年者着用の具足)である。

現存する童具足のなかで数も少なく優秀で貴重の作である。」

現存する童具足のなかで数も少なく優秀で貴重の作である。」

「陣羽織」。

「 陣羽織 江戸時代未期(一六〇三~一八六七)

陣羽織とは室町時代未期頃に武将が陣中で具足の上に羽織った胴肩衣から始まったものて、

活勤にが不便であるので袖を用いない杣無陣羽織が行われ、これは戚儀・自己顕示の為からも

廣く用いられた。江戸時代に人っても軽武装小具足姿に用いられ江戸時代未期に流行した。

幕未の陣羽織は西欧の「エポレット」(肩章)の倣って肩に錦、金襟地の細板を千鳥掛縫いに

したものを綴じつけ襟廻し返し襟は金襴・銀・輸入物の更紗等を用い、家地は羅紗・綾、夏は

活勤にが不便であるので袖を用いない杣無陣羽織が行われ、これは戚儀・自己顕示の為からも

廣く用いられた。江戸時代に人っても軽武装小具足姿に用いられ江戸時代未期に流行した。

幕未の陣羽織は西欧の「エポレット」(肩章)の倣って肩に錦、金襟地の細板を千鳥掛縫いに

したものを綴じつけ襟廻し返し襟は金襴・銀・輸入物の更紗等を用い、家地は羅紗・綾、夏は

麻・絽のものを用いた。」

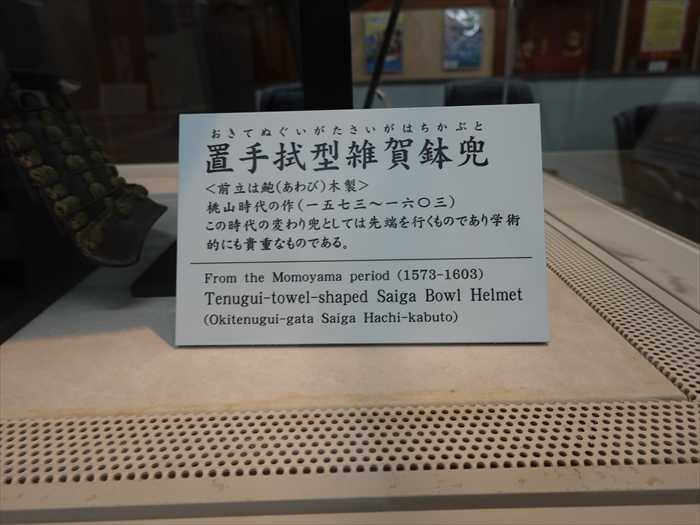

「 兜 」。

置手拭型雑賀鉢兜(おきてぬぐいがたさいがはちかぶと)

〈前立は麭(あわび)木製〉

桃山時代の作(一五七三~一六〇三)

この時代の変わり兜としては先端を行くものであり学術的にも貴重なものである。」

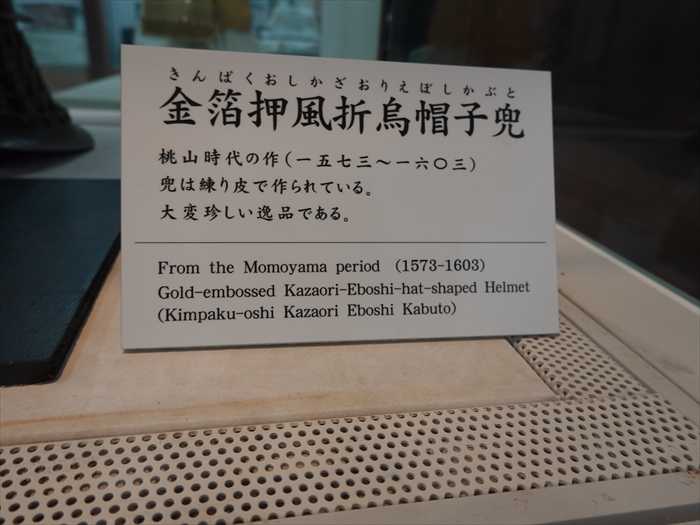

同じく「 兜 」。

「 金箔押風折烏帽子兜(きんぱくおしかざおりえぼしかぶと)

桃山時代の作(一五七三~一六〇三)

兜は練り皮で作られている。

大変珍しい逸品である。」

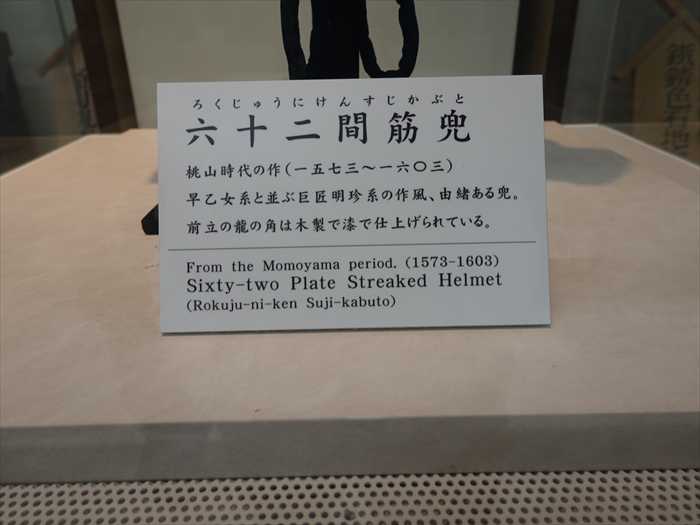

「 兜 」。

「 六十ニ間筋兜(ろくじゅうにけんすじかぶと)

桃山時代の作(一五七三~一六〇三)

早乙女系と並ぶ巨匠明珍系の作風、由緒ある兜。

前立の龍の角は木製で漆で仕上げられている。」

ここにも三刎 (はね) の兜が並ぶ。

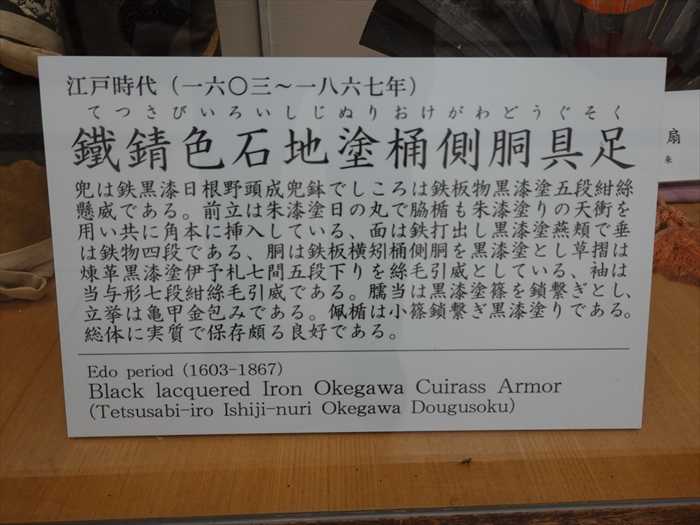

「 甲冑 」。

「 江戸時代(一六〇三~一八六七年)

鐵錆色石地塗桶側胴具足(てつさびいろいしじぬりおけがわどうぐそく)

兜は鉄黒漆日根野頭成兜鉢でしころは鉄板物黒漆塗五段紺絲懸威である。前立は朱漆塗日の丸で

脇楯も朱漆塗りの天衝を用い共に角本に挿入している、面は鉄打出し黒漆塗燕頬で垂は鉄物四段

である、胴は鉄板横矧桶側胴を黒漆塗とし草摺は 煉革黒漆塗伊予札七間五段下りを絲毛引として

いる、袖は当与形七段紺絲毛引威である。臑当は黒漆塗篠を鎖繋ぎとし、立挙は亀甲金包みで

ある。佩楯は小篠鎖繋ぎ黒漆塗りである。

脇楯も朱漆塗りの天衝を用い共に角本に挿入している、面は鉄打出し黒漆塗燕頬で垂は鉄物四段

である、胴は鉄板横矧桶側胴を黒漆塗とし草摺は 煉革黒漆塗伊予札七間五段下りを絲毛引として

いる、袖は当与形七段紺絲毛引威である。臑当は黒漆塗篠を鎖繋ぎとし、立挙は亀甲金包みで

ある。佩楯は小篠鎖繋ぎ黒漆塗りである。

総体に実質で保存頗る良好である。」

「江戸時代 日の丸鉄扇 摂津中川家伝来」。

馬鎧、馬具一式。

上杉家伝来 馬鎧 江戸時代(一六〇三~一八六七)

十五世紀から十六世紀にかけて馬を守る鎧が作られた。小さい堅牢な革の小片を布に綴り付けて

馬に着せるもので本品は一っ一っに金箔を張っている。顔を守るために竜の顔の形をした防具の

馬面を付けている。馬鎧は完備したものは極めて少なく本品は上杉家に伝したもので極めて、

少ない珍品であり日本の歴史上の資料としても貴重なものである。」

馬に着せるもので本品は一っ一っに金箔を張っている。顔を守るために竜の顔の形をした防具の

馬面を付けている。馬鎧は完備したものは極めて少なく本品は上杉家に伝したもので極めて、

少ない珍品であり日本の歴史上の資料としても貴重なものである。」

兜(左)、猫頭巾と手袋そして刺子半纏(右)。

「 突盔兜(とっぱいかぶと) 」(左)。

室町時代末期頃に発生した頂部が尖った兜。筋兜を簡略するかたちで変化したもの と。

「 鉄錆地十間突成兜(てつさびじじゅっけんとっかいなりかぶと)

」(右)

江戸期の作(一六〇三~一八六七)

眉庇(まびさし)の作りが縄目であることから加賀方面の甲胄工の作と見られる。

兜の筋が巻き込まれている秀作。脇立は、水牛を模した木製で珍しいデザインである。

兜の筋が巻き込まれている秀作。脇立は、水牛を模した木製で珍しいデザインである。

「 陣羽織

江戸時代未期(一六〇三~一八六七)

陣羽織とは室町時代未期頃に武将が陣中で具足の上に羽織った胴肩衣から始まったもので、

活動に袖が不便であるので袖を用いない袖無陣羽織が行われ、これらは威儀・自己顕示の

活動に袖が不便であるので袖を用いない袖無陣羽織が行われ、これらは威儀・自己顕示の

為からも広く用いられた。江戸時代に入っても軽武装小具足姿に用いられ江戸時代未期に

流行した。幕末の陣羽織は西欧の「エポレット」(肩章)に倣って肩に錦金襟地の細板を

千烏掛縫いにしたものを綴じつけ襟廻し返しは金襟・錦・輸入物の更紗等を用いている。

流行した。幕末の陣羽織は西欧の「エポレット」(肩章)に倣って肩に錦金襟地の細板を

千烏掛縫いにしたものを綴じつけ襟廻し返しは金襟・錦・輸入物の更紗等を用いている。

「 火縄銃、管打銃 」。

「 展示品は江戸時代の作品(一六〇三~一八六七)

火縄銃・管打銃

飛び道具とは弓矢・鉄砲・大砲などの総称だが、中世までは弓と矢が武士を象徴する重要な

武器であった。日本史上最も大きな影響を与えた兵器といえば、天文十ニ年(一五四三年)

種子島に伝来したヨーロッパの鉄砲である。鉄砲はその後急速に国内に普及し、合戦は集団的

銃撃戦の場となり、従来の築城・甲冑・戦術と軍編成などを一変させた。

武器であった。日本史上最も大きな影響を与えた兵器といえば、天文十ニ年(一五四三年)

種子島に伝来したヨーロッパの鉄砲である。鉄砲はその後急速に国内に普及し、合戦は集団的

銃撃戦の場となり、従来の築城・甲冑・戦術と軍編成などを一変させた。

武田の騎馬隊を撃破した「長篠の合戦」は信長が機能的な銃隊の利用法を考案した画期的な

戦いであった。」

戦いであった。」

「 日本刀 」。

「 日本刀体験 」コーナー。

---日本刀の見方---

刀の各部の名称が示されていた。

ズームして。

大黒天像 がここにも。

恵比寿神 。

「 屋島(香川県)・壇ノ浦(山口県)合戦図屏風 」。

正面から。

「一ノ谷の合戦の後、平氏は屋島に内裏を置いて本拠地とし、有力な水軍を擁して瀬戸内海の

制海権を握った。鎌倉方は水軍を保有していなかったため、四国攻めに踏み切れずにいた。

元暦2年(1185年)2月、義経は摂津国に兵を進め、四国の阿波国勝浦に150騎で上陸した。

その後、徹夜で讃岐国へ進撃して諸将の参陣を受け入れ、250騎となり、2月19日に屋島の

対岸に至った。

義経は、寡兵であることを悟られないように、周辺の民家に火をつけ大軍の来襲と見せかけ、

屋島の内裏へと攻め込んだ。

狼狽した平氏は、内裏を捨てて、近くの海上に逃げだした。源氏軍が少数と知った平氏の

名だたる武将が船から降り、攻撃を加え勇敢に戦ったが、義経はこれを撃退した。やがて

梶原景時が率いる鎌倉方の大軍が迫り、平氏は退却した。そして3月24日、最後の決戦場、

壇ノ浦の合戦を迎える。この戦いで、平家の名だたる武将は相次いで討たれ、安徳天皇を

はじめ公達や女官らも次々に入水、平家は滅亡する。」

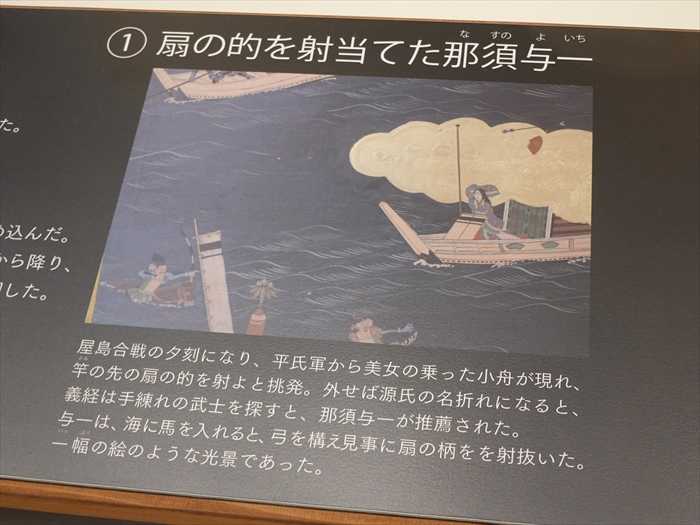

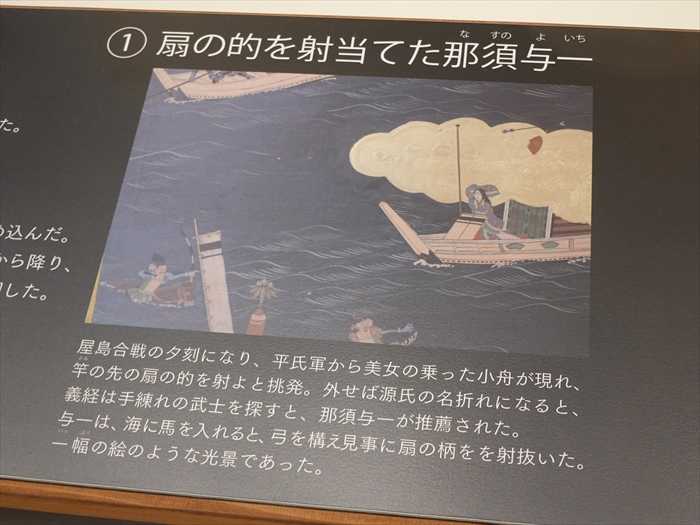

①扇の的を射当てた那須与一

屋島合戦の夕刻になり、平氏軍から美女の乗った小舟が現れ、竿の先の扇の的を射よと挑発。

外せば源氏の名折れになると、義経は手練れの武士を探すと、那須与ーが推薦された。

外せば源氏の名折れになると、義経は手練れの武士を探すと、那須与ーが推薦された。

与ーは、海に馬を入れると、弓を構え見事に扇の柄を射抜いた。

ー幅の絵のような光景であった。

弓を構える那須与一(写真左)。

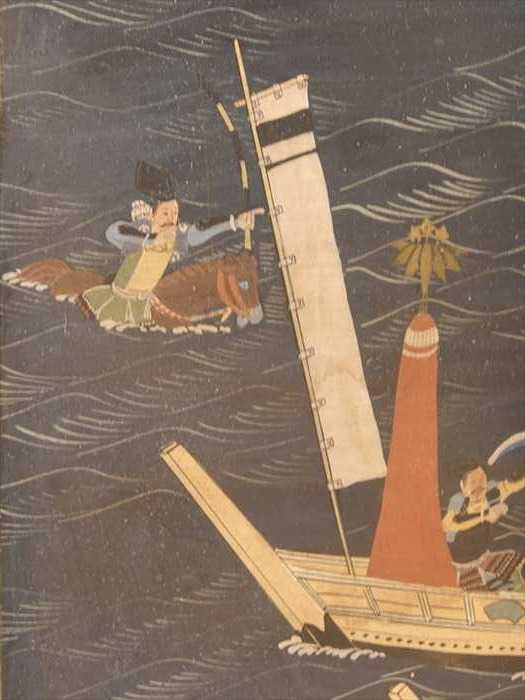

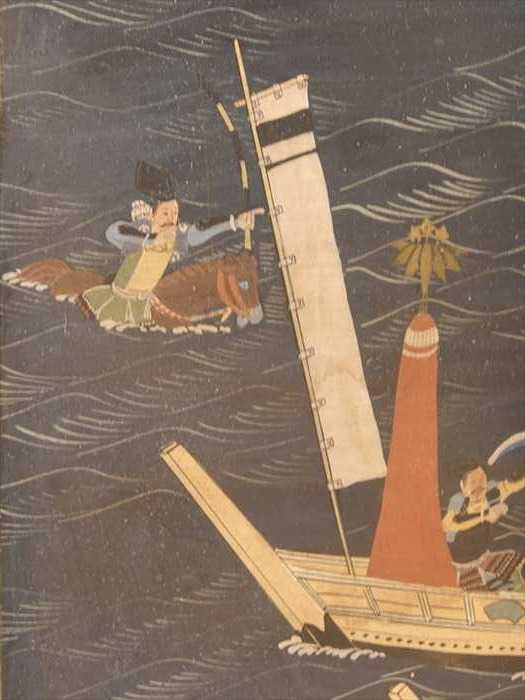

②八艘飛び

壇ノ浦の合戦において、平家の剛のものである教経は、敵の大将の義経を道連れにせんと、

義経の船に乗り移った。

義経の船に乗り移った。

義経はゆらりと飛び上がると船から船へと飛び移り八艘彼方へ飛び去って、教経が追い回したが

捕らえられなかったという。

捕らえられなかったという。

八艘飛びの義経。

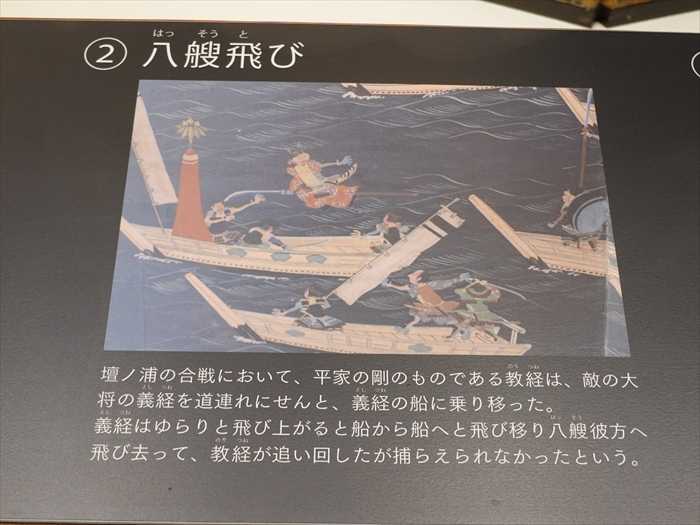

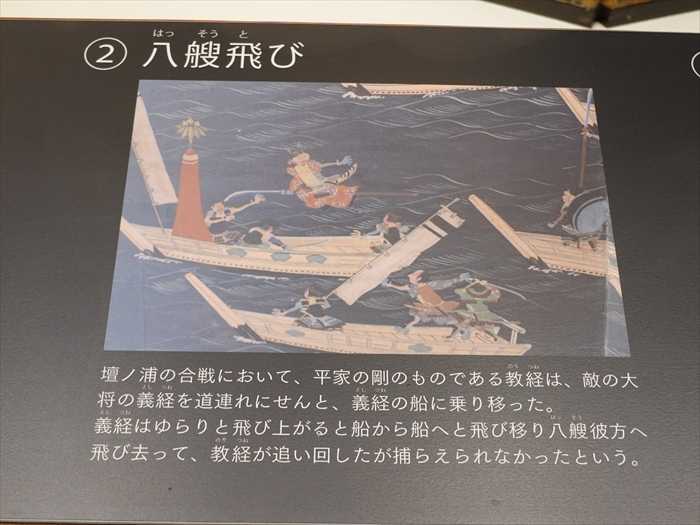

③義経の弓流し

屋島の合戦の最中、義経は、うつかり弓を海に落としてしまった。

平家の兵は、小船から長い熊手を伸ばし、義経の兜の錣を引っかけようと打ちかけてくる。

義経は、敵の攻撃の中、弓を拾い上げて帰り「こんな弱い弓を敵に拾われて、これが源氏の

大将の弓かと嘲られては恥辱だ」と語った。

義経は、敵の攻撃の中、弓を拾い上げて帰り「こんな弱い弓を敵に拾われて、これが源氏の

大将の弓かと嘲られては恥辱だ」と語った。

平家の兵は、小船から長い熊手を伸ばし、義経の兜の錣を引っかける。

④屋島の行宮(あんぐう)より逃げる平家。

わずか250騎の義経軍は、干潮時には騎馬で島に渡れることを知り、強襲をかけ、安徳天皇

行宮へと攻め込んだ。

逃げ惑う平家。平家の総帥 平宗盛がみられる。

写真中央で座っているのが平宗盛なのでああろうか。

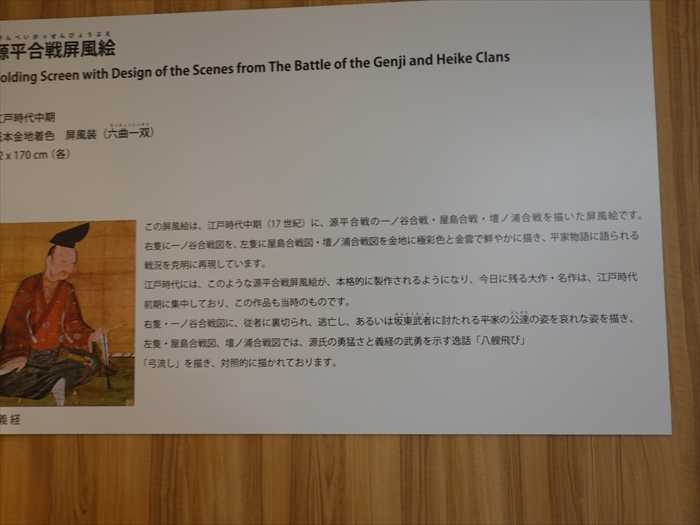

「源平合戦屏風絵

この屏風絵は、江戸時代中期(17世紀)に、源平合戦の一ノ谷合戦・屋島合戦・壇ノ浦合戦を

描いた屏風絵です。

描いた屏風絵です。

右隻に一ノ谷合戦図を、左隻に屋島合戦図・壇ノ浦合戦図を金地に極彩色と金雲で鮮やかに描き、

平家物語に語られる戦況を克明に再現しています。

平家物語に語られる戦況を克明に再現しています。

江戸時代には、このような源平合戦屏風絵が、本格的に製作されるようになリ、今日に残る大作・

名作は、江戸時代前記に集中しており、この作品も当時のものです。

名作は、江戸時代前記に集中しており、この作品も当時のものです。

右隻・一ノ谷合戦図に、従者に裏切られ、逃亡し、あるいは坂東武者に討たれる平家の公達の

姿を哀れな姿を描き

姿を哀れな姿を描き

左隻・屋島合戦図、壇ノ浦合戦図では、源氏の勇猛さと義経の武勇を示す逸話「八艘飛び」

「弓流し」を描き、対照的に描かれております。

そしてこちらが「一の谷合戦図屏風」。

「寿永3年(1184年)鎌倉方は、源頼朝の平家追討の命を受け、源範頼・義経らは、京の屋形で

軍議を催した。

範頼は5万6千騎を、義経が搦め手2万騎を率いて、一ノ谷 生田で平家方を2月7日に同時に

討つこととなった。

討つこととなった。

平氏は、福原に陣営を置いて、その外周に強固な防御陣地を築いて待ち構えていた。

義経は、迂回進撃を続けて、鵯越で軍をニ分して、大半の兵を夢野口へ向かわせ、自らは僅か

70騎を率いて一ノ谷陣営の裏手に出た。断崖絶壁の上であり、平氏は山側を全く警戒して

いなかった。午前6時に平氏軍主力が守る東側の生田口の陣の前には、範頼率いる大手軍が布陣。

70騎を率いて一ノ谷陣営の裏手に出た。断崖絶壁の上であり、平氏は山側を全く警戒して

いなかった。午前6時に平氏軍主力が守る東側の生田口の陣の前には、範頼率いる大手軍が布陣。

平氏も矢を雨のように射かけ、源氏軍は突破がならなかった。

一方、断崖絶壁の上に立った、義経は戦機とみて、坂を駆け下りて、平氏の陣へ突入する。

攻撃を予想していなかった平氏は、大混乱となった。平氏の兵たちは、我先に海へと逃げた。

これをきっかけに、混乱が波及して、兵が浮足立ち、平知盛の軍も敗走していった。」

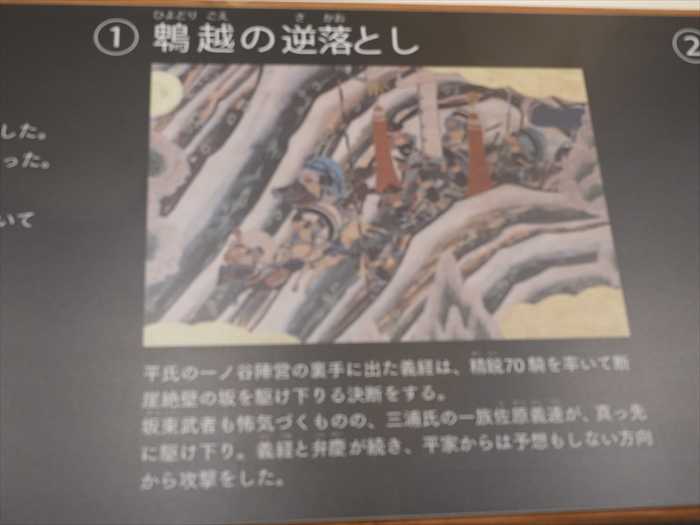

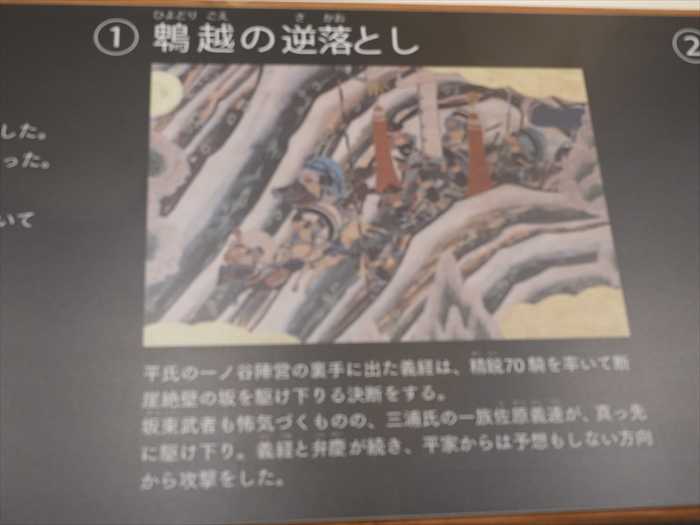

①鵯越えの逆落とし

平氏の一ノ谷陣営の裏手に出た義経は、精鋭70騎を率いて断崖絶壁の坂を下りる決断をする。

坂東武者も怖気づくものの、三浦氏の一族佐藤義連が、真っ先に駆け下り、義経と弁慶が続き、

平家からは予想もしない方向から攻撃をした。

屏風から鵯越えの逆落としの場所をズームして。

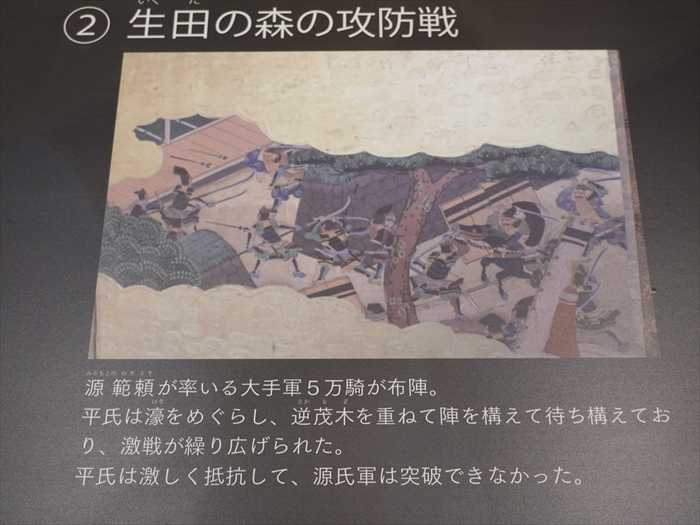

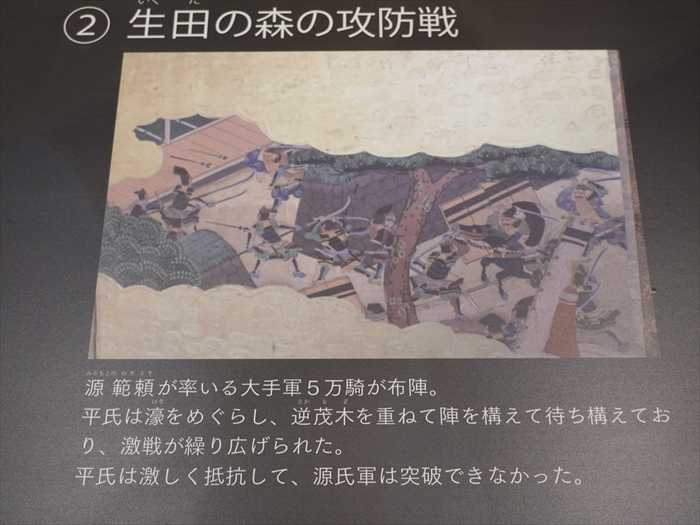

②生田の森の攻防戦

源範頼が率いる大手軍5万騎が布陣。

平氏は濠をめぐらし、逆茂木を重ねて陣を構えて待ち構えており、激戦が繰り広げられた。

平氏は激しく抵抗して、源氏軍は突破できなかった。

生田の森の攻防戦。

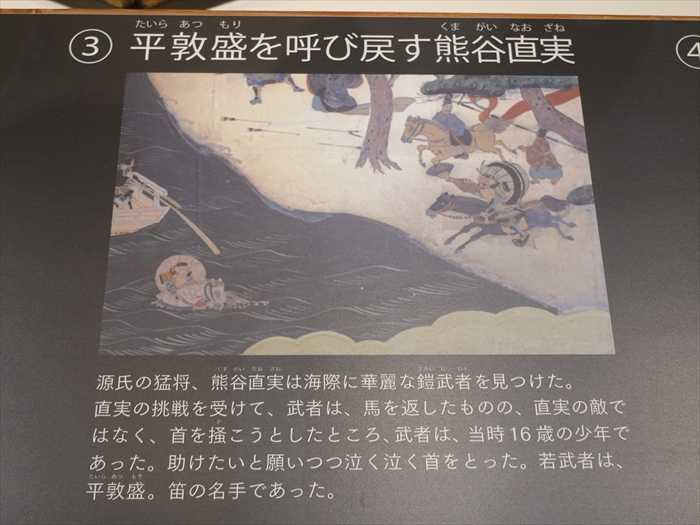

③平敦盛を呼び戻す熊谷直実

源氏の猛将、熊谷直実は海際に華麗な鎧武者を見つけた。

直実の挑戦を受けて、武者は、馬を返したものの、直実の敵ではなく、首を掻こうと

したところ、武者は、当時16歳の少年であった。助けたいと願いつつ泣く泣く首をとった。

若武者は、平敦盛。笛の名手であった。

平敦盛の姿を屏風から。したところ、武者は、当時16歳の少年であった。助けたいと願いつつ泣く泣く首をとった。

若武者は、平敦盛。笛の名手であった。

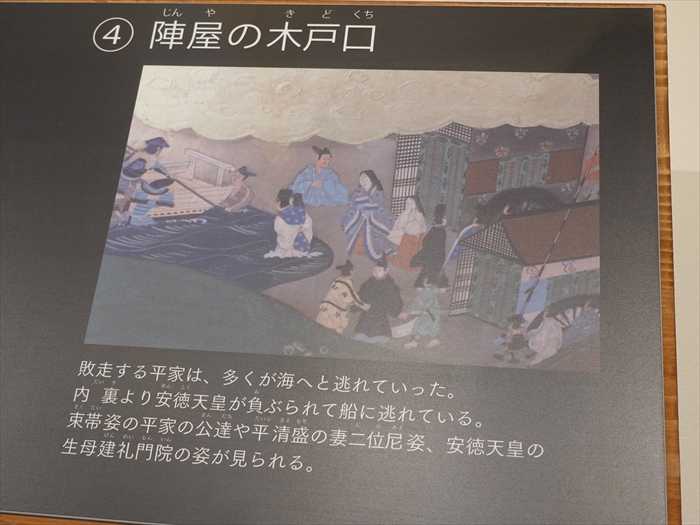

④陣屋の木戸口

敗走する平家は、多くが海へと逃れていった。

内裏より安徳天皇が負ぶられて船に逃れている。

束帯姿の平家の公達や平清盛の妻ニ位尼姿、安徳天皇の生母建礼門院の姿が見られる。

負ぶられて船に逃れる安徳天皇の姿が。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.