PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

エレベーターで2Fに上り「 日本城郭資料館

」は訪ねた。

日本全国の城に関する資料を展示!大阪城、名古屋城、姫路城、松本城を全てマッチ棒にて制作!

多いものは約4万本で作られた精巧なお城に思わずビックリ!

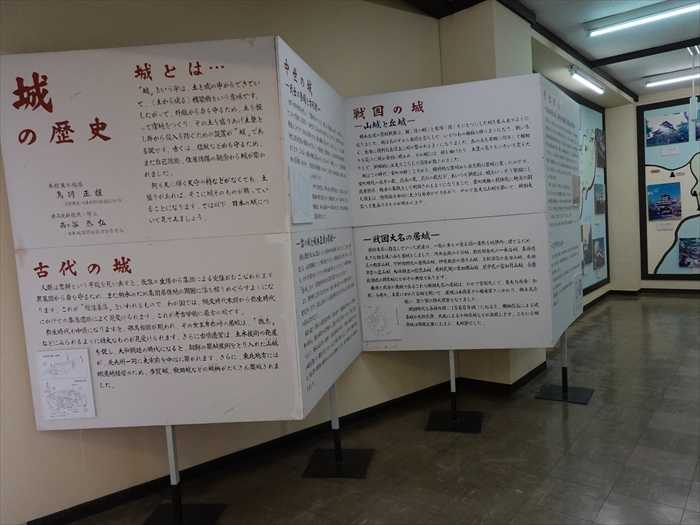

「 城の歴史 」案内。

「 城とは・・・

「 中世の城---武士の登場と方形館---

「 戦国の城---山城と丘城---

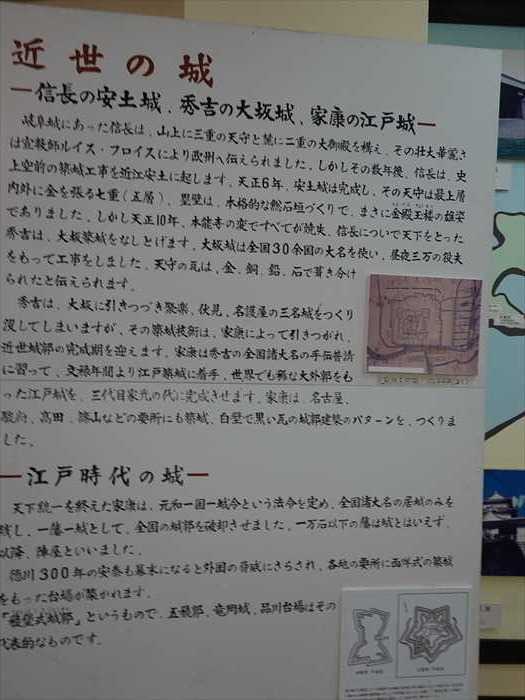

近世の城---信長の安土城、秀吉の大阪城、家康の江戸城---

「 江戸城 」の復元模型・ジオラマ。

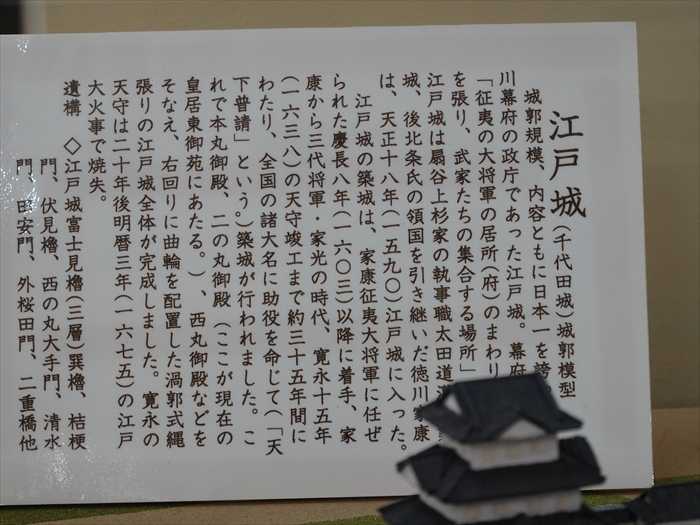

「 江戸城(千代田城)城郭模型

江戸城「 天守閣 」。

1657年に起きた「明暦の大火」で消失。

ちなみにこの天守閣は、全高は60メートルほどもある、日本最大級の大天守だったのだと。

そして全てマッチ棒にて制作された「 名城 」を追う。

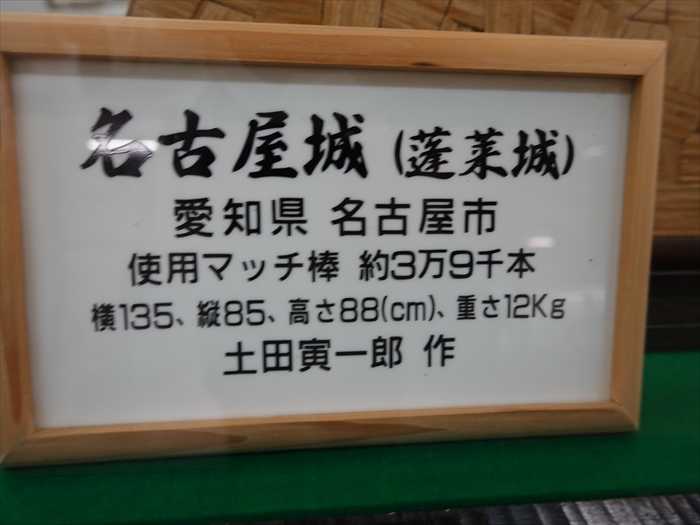

「 名古屋城(蓬莱城)

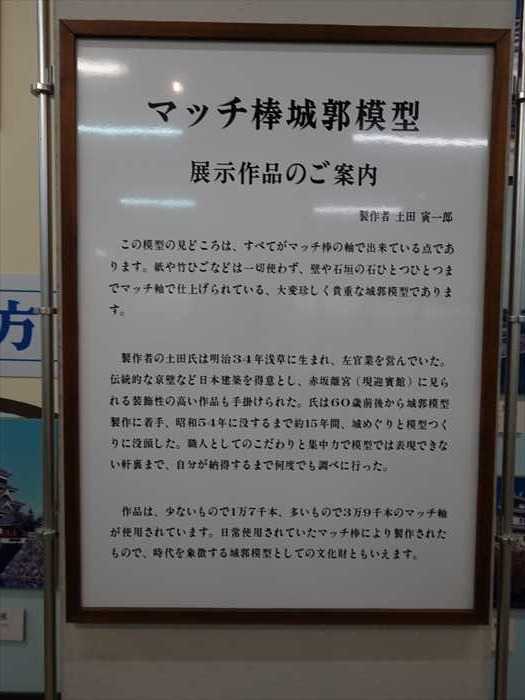

マッチ棒城郭模型

作品は、少ないもので1万7千本、多いもので3万9千本のマッチ棒が使用されています。

日常使用されていたマッチ棒により製作されたもので、時代を象徴する域郭模型としての

文化財ともいえます。」

「 小倉城 」。

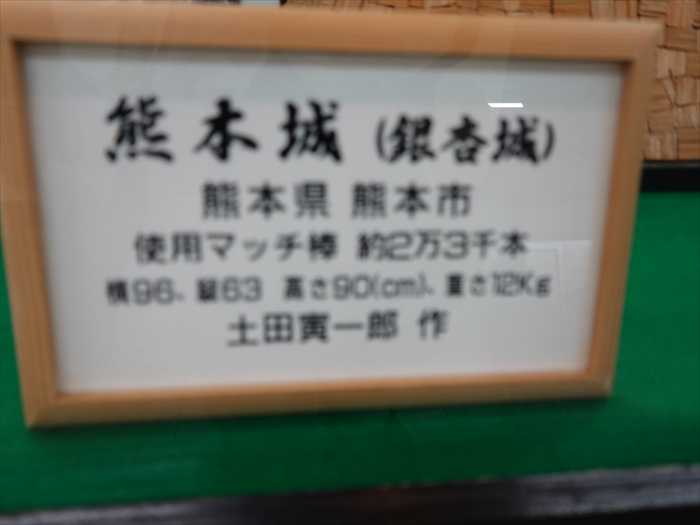

「 熊本城 」。

反対側から。

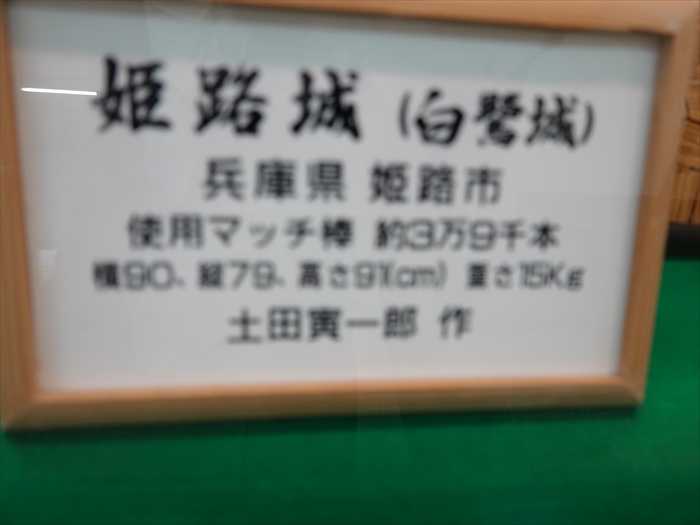

「 姫路城 」。

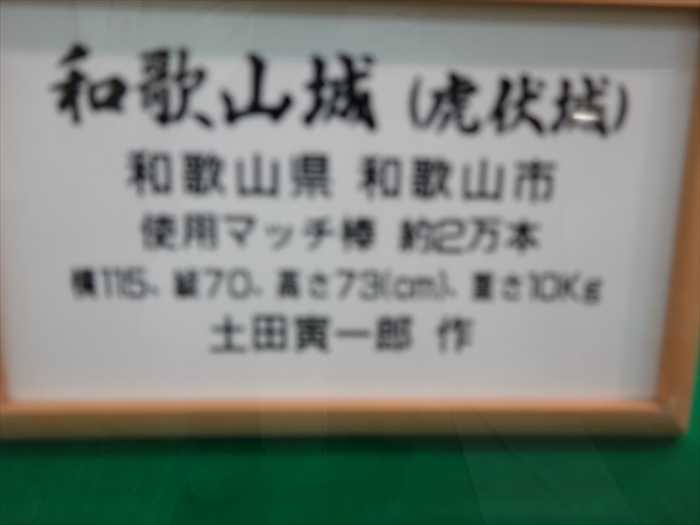

「 和歌山城 」。

「 和歌山城(虎伏城)

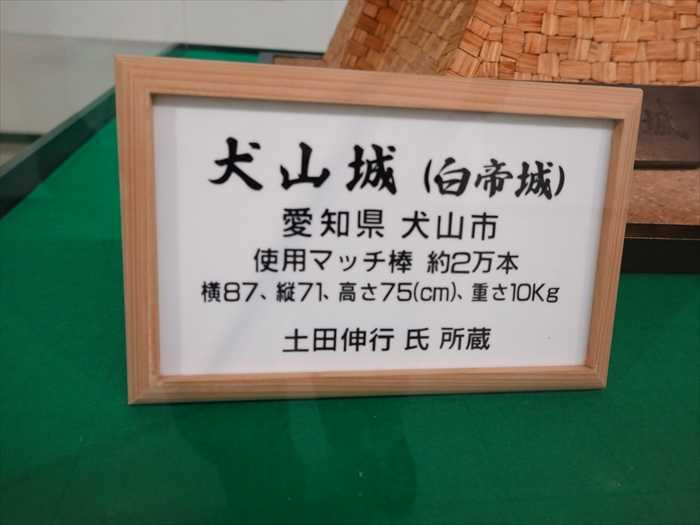

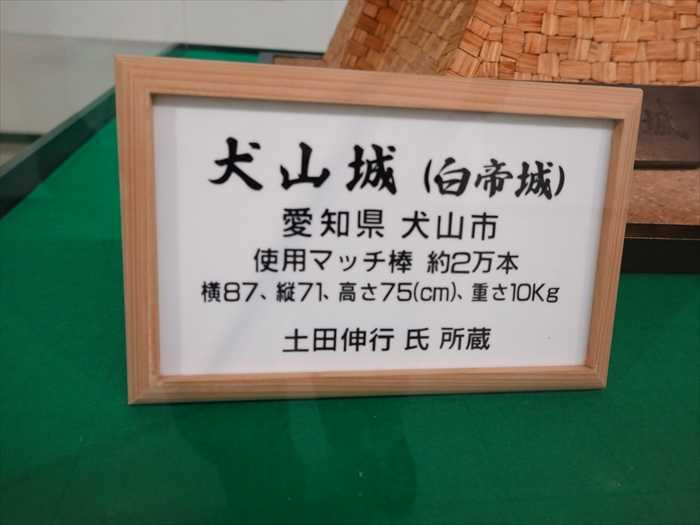

「 犬山城 」。

「 犬山城(白帝城)

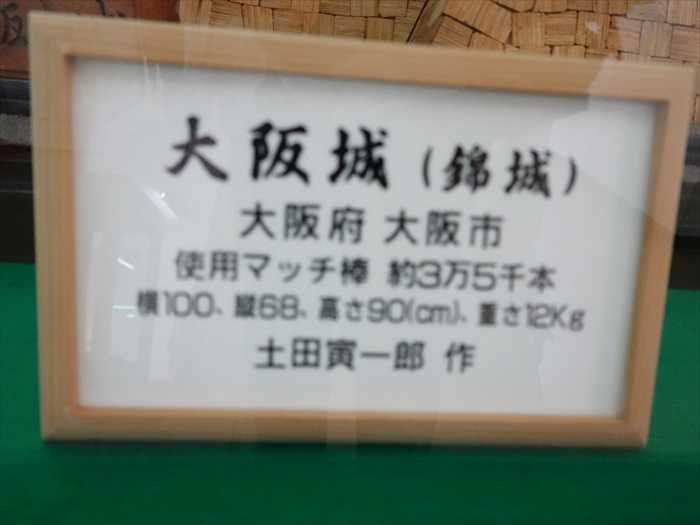

「 大阪城 」。

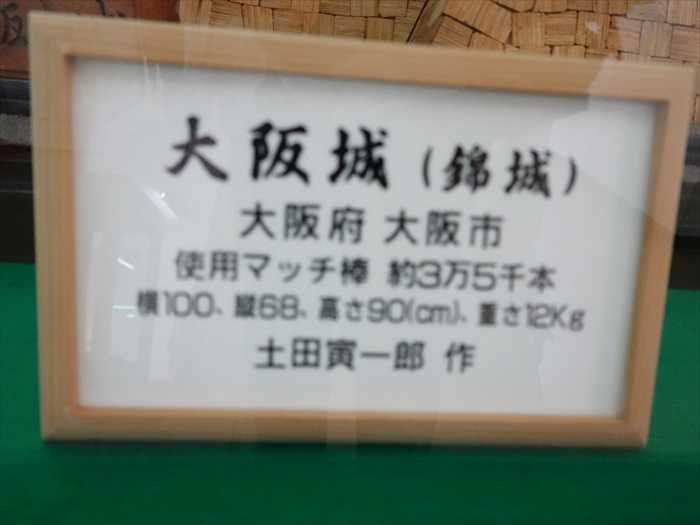

「 大阪城(錦城)

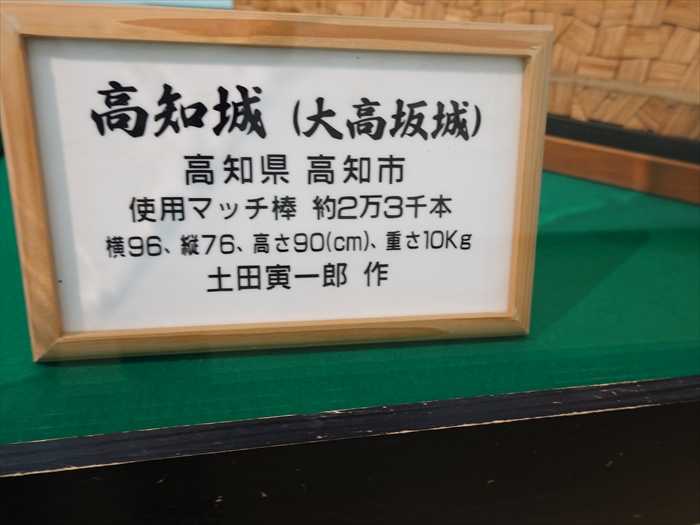

「 高知城 」。

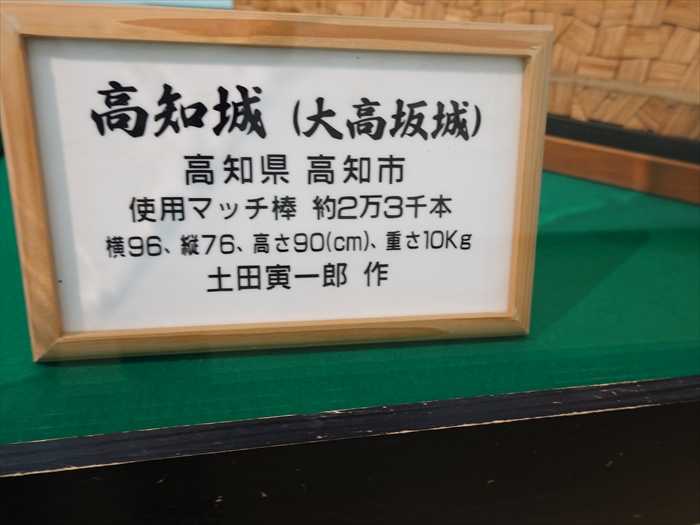

「 高知城(大高坂城)

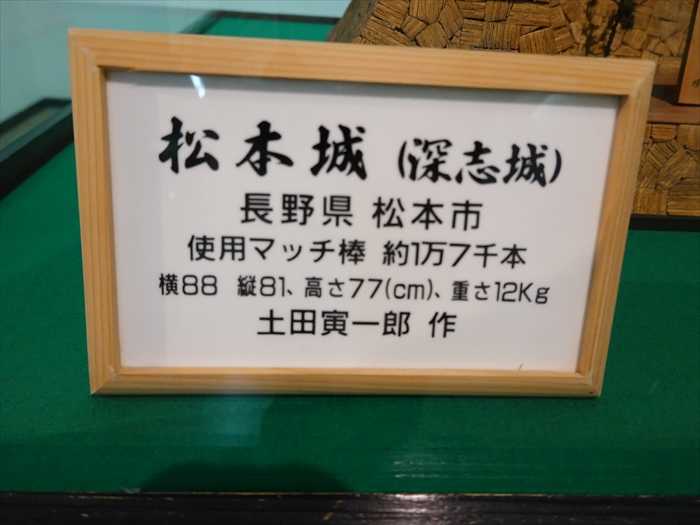

「 松本城 」。

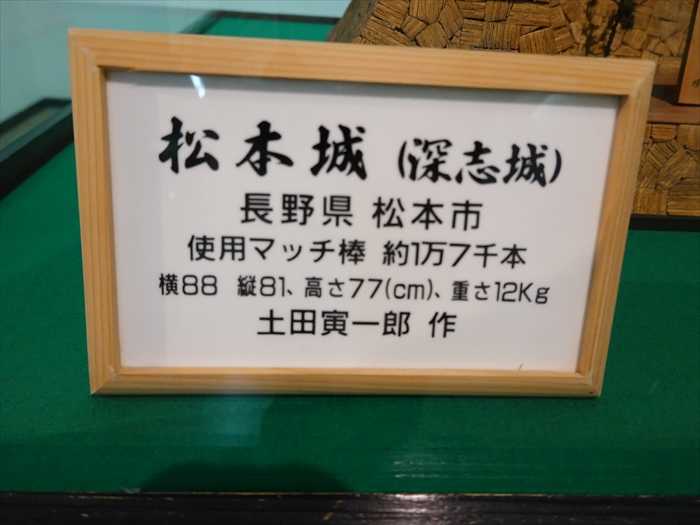

「 松本城(深志城)

「姫路城」城郭模型・ジオラマ

近づいて。

「 天守閣 」。

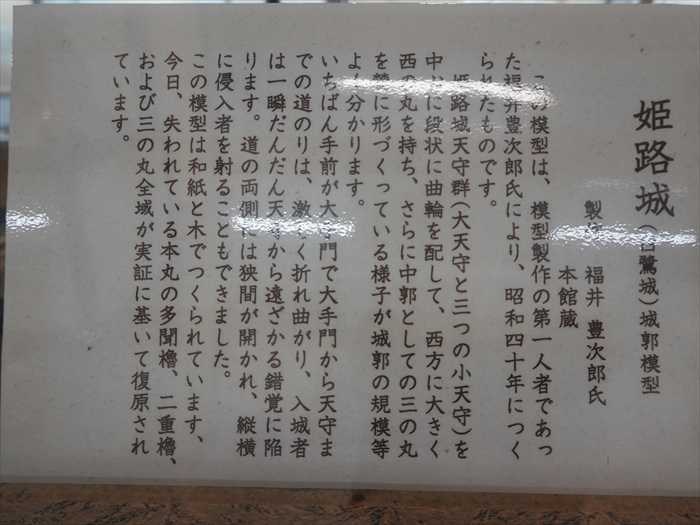

「 姫路城(白鷺城)城郭模型

「 北海道・東北・関東地方 」の城配置図。

「 中部地方 」の城配置図。

「 近畿地方 」の城配置図。

「 中国地方 」の城配置図。

「 四国地方 」の城配置図。

「 九州地方(沖縄) 」の城配置図。

「 淀城天守 」

「 淀城天守 模型 水城

「 安土城本丸 」。

近づいて。

「 安土城本丸 模型

そして「 熱海城本丸 」模型。

「 熱海城築城によせて

「 お城を築く順序

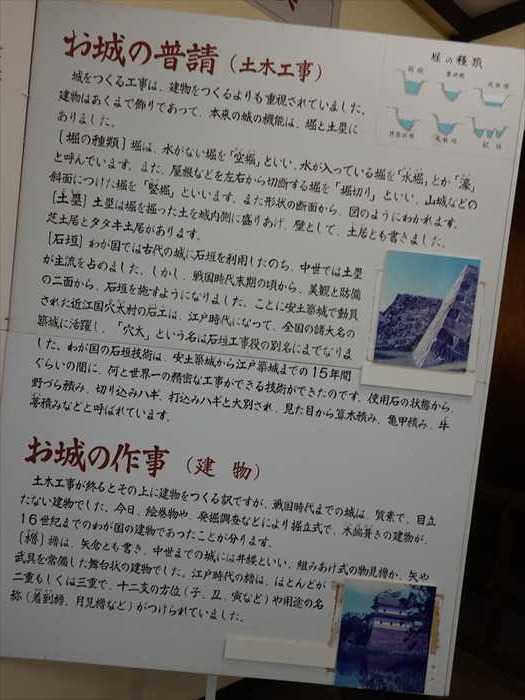

「 お城の普請(土木工事)

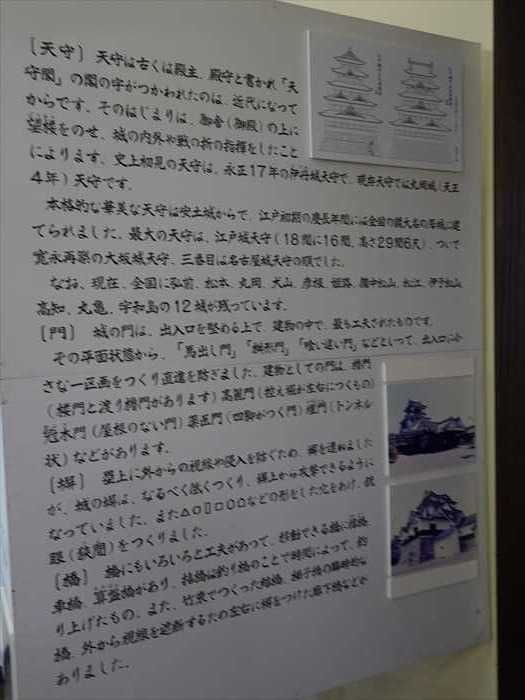

〔 天守 〕天守は古くは、殿主、殿守と書かれ「天守閣」の閣の字がつかわれたのは、近代になって

銃眼(狭間)をつくりました。

〔 橋 〕橋にもいろいろと工夫があって、移動できる橋に線橋、車橋、算盤橋があり、詰橋は

釣り橋のことで◯◯によって、釣り上げたもの、また、竹束でつくった結橋、梯子橋の

臨時的な橋、外から視線を遮断するための左右に塀をつけた廊下橋などがありました。」

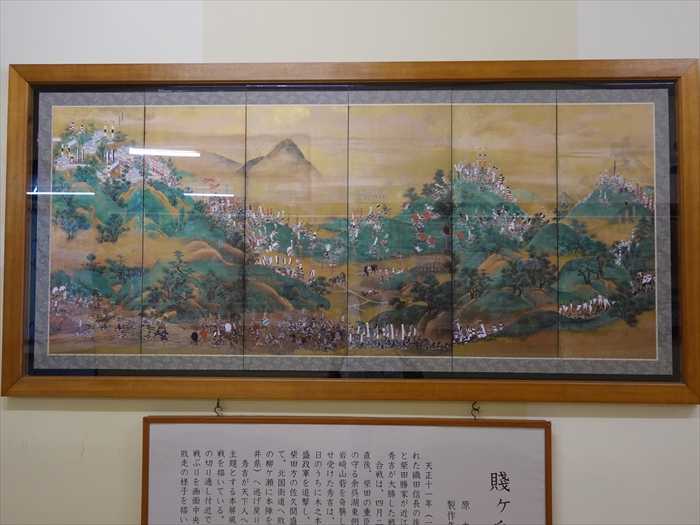

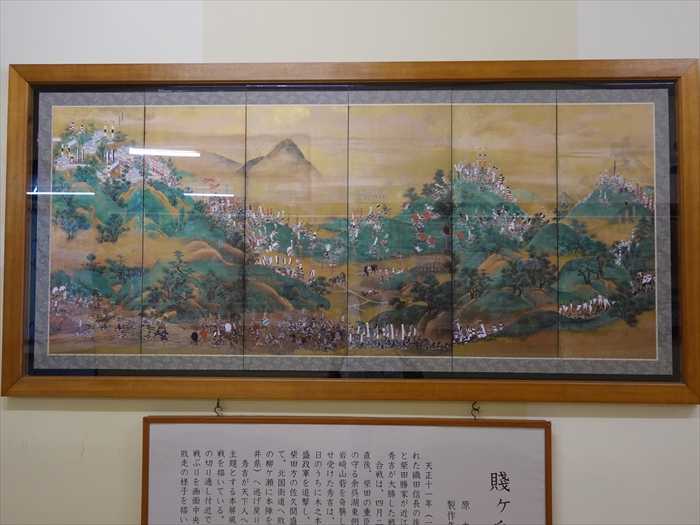

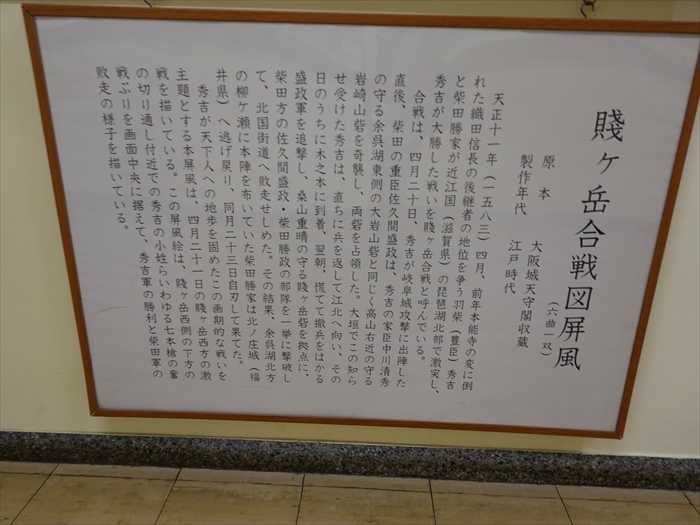

「 賤ヶ岳合戦図屏風(六曲一双) 」。

「 賤ヶ岳合戦図屏風(六曲一双)

原本 大阪城天守閣収蔵

製作年代 江戸時代

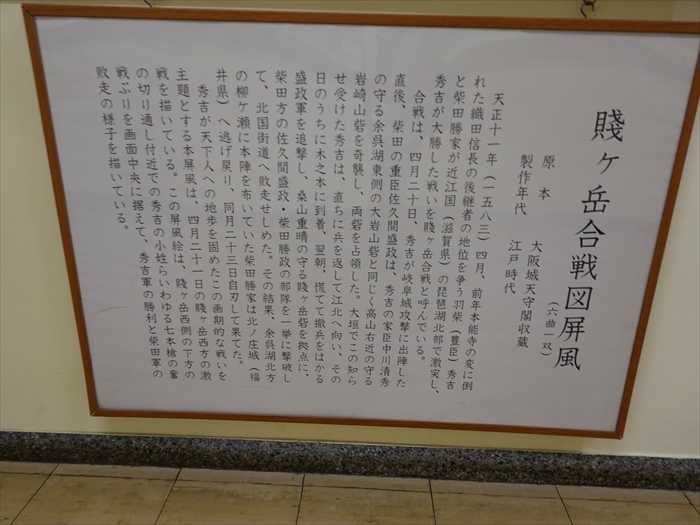

「 摂津 尼㟢城全図 」。

「 尼ヶ崎城(琴浦城) 平城

兵庫県尼崎市

戸田氏鉄が元和3年(1617)築城、天守は四層。多聞付き櫓を南西にもつ複々合式の城郭。

萩原一青の郷里。△尼崎市復元鳥瞰図」

「 国宝 石山寺 多宝塔 」。

横から。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

日本全国の城に関する資料を展示!大阪城、名古屋城、姫路城、松本城を全てマッチ棒にて制作!

多いものは約4万本で作られた精巧なお城に思わずビックリ!

「 城の歴史 」案内。

「 城とは・・・

「城」という字は、土と成の字からできていて、(土から成る)構築物という意味です。

したがって、外敵から身を守るため、土を掘って窪地をつくりその土を盛りあげ土塁とし

外から侵入を防ぐための設置が「城」である訳です。古くは、猛獣などから守るため、また

自己防衛、住居防備の観念から城が築かれました。

外から侵入を防ぐための設置が「城」である訳です。古くは、猛獣などから守るため、また

自己防衛、住居防備の観念から城が築かれました。

何も天に輝く天守や櫓などがなくても.土盛りがあれば、そこに城そのものが残っていることに

なります。では以下、日本の城について見てみましょう。

古代の城

なります。では以下、日本の城について見てみましょう。

古代の城

人類は農耕という手段を見い出すと、放浪の生活から集団による定住がおこなわれます。

異集団から身をるため、また排水のため集団居住地の周囲に堀りをめぐらすようになります。

これが「環濠集落」といわれるもので、わが国では、縄文時代末期から弥生時代にかけての

集落遺跡によく見受けられます。これが考古学的に最古の城です。

これが「環濠集落」といわれるもので、わが国では、縄文時代末期から弥生時代にかけての

集落遺跡によく見受けられます。これが考古学的に最古の城です。

弥生時代も中頃になりますと、邪馬台国が現われ、その女王卑弥呼の居城は、「魏志」などに

みられるように壮大なものが見受けられます。さらに古墳造営は、土木技術の発展を促し、

大和朝廷の時代になると、朝鮮の築上技術をとり入れた山城が北九州一円に太宰府を中心に

築かれます。さらに東北地方には蝦夷地経営のため、多賀城、秋田城などの城柵がたくさん

築城されました。」

みられるように壮大なものが見受けられます。さらに古墳造営は、土木技術の発展を促し、

大和朝廷の時代になると、朝鮮の築上技術をとり入れた山城が北九州一円に太宰府を中心に

築かれます。さらに東北地方には蝦夷地経営のため、多賀城、秋田城などの城柵がたくさん

築城されました。」

「 中世の城---武士の登場と方形館---

古代の律令制度が緩んで、荘園制度ができると、都にある荘園主にかわり、地方にあってこれを

管理する荘官や、在地官庁の役人が武力を持つようになります。武門武士の生成発達がこれです。

武士は自衛のため、館の周囲に豪をめぐらし城としました。ことに関東地方は武士階級の活躍が

めぎましく、一族支配(惣領支配)による武士団の発生が顕著であります。このような館の周団に

濠をめぐらしたものを「方形館」といって、足利氏発祥地の足利館(栃木県)、別府氏の別府館

(埼玉県)、この近くでは仁田氏館(田方郡函南町)などがあります。

管理する荘官や、在地官庁の役人が武力を持つようになります。武門武士の生成発達がこれです。

武士は自衛のため、館の周囲に豪をめぐらし城としました。ことに関東地方は武士階級の活躍が

めぎましく、一族支配(惣領支配)による武士団の発生が顕著であります。このような館の周団に

濠をめぐらしたものを「方形館」といって、足利氏発祥地の足利館(栃木県)、別府氏の別府館

(埼玉県)、この近くでは仁田氏館(田方郡函南町)などがあります。

やがて武士団は、源平ニ氏の大騒乱を起して、貴族にかわり武家政権の樹立を果します。

鎌倉幕府がこれで、治承4年(1180)源頼朝は、平氏の福原や一の谷城の例に習い、天然の要害

鎌倉幕府がこれで、治承4年(1180)源頼朝は、平氏の福原や一の谷城の例に習い、天然の要害

「鎌倉」に幕府を開きました。

---詰の城と楠木正成の築域---

鎌倉は周囲を海と山に囲まれ、七っの出入ロである切通しがありました。この七つの切通しは、

みな城郭構えで、いざ戦に備えていました。鎌倉幕府に従う武士(御家人)たちも、それぞれ館の

近くにいざという時の山城を特つようになりました。この戦専用の城が、「詰の城」といい、

日常生活用の城である館と区別されるようになりました。

みな城郭構えで、いざ戦に備えていました。鎌倉幕府に従う武士(御家人)たちも、それぞれ館の

近くにいざという時の山城を特つようになりました。この戦専用の城が、「詰の城」といい、

日常生活用の城である館と区別されるようになりました。

また、鎌倉時代に忘れてならないのが、文永・弘安の役といわれる蒙古軍の襲来です。

建治2年(1276)、幕府は石垣づくりの防塁を博多湾に延々20キロに亘り築城、豪古軍の侵入を

防ぎました。

防ぎました。

弘安の役で、弱体した幕府を倒す戦が、元弘の乱です。後醍醐天皇を中心とする建武中興の

勢力は、従来の戦法である野戦から、直接、城に籠る方法、すなわち「籠城」策をとりました。

楠木正成が考えた戦法で、正成は金剛山を中心に、千早城、赤坂城などの多くの城 砦を築いて、

敵勢を手こずらせ、みごと作戦に勝ちました。この千早、赤坂城の出現は、城が持っ防備力と

勢力は、従来の戦法である野戦から、直接、城に籠る方法、すなわち「籠城」策をとりました。

楠木正成が考えた戦法で、正成は金剛山を中心に、千早城、赤坂城などの多くの城 砦を築いて、

敵勢を手こずらせ、みごと作戦に勝ちました。この千早、赤坂城の出現は、城が持っ防備力と

攻勢力をいかんなく発揮したことで、後の築城法に大きな影響を与えました。」

「 戦国の城---山城と丘城---

楠木正成の籠城戦法は、戦(詰の城)と生活(館)をひとつにした城を生み出すようになりました。

城はおのずから面積を広くして、いくつもの曲輪を持つようになり、戦い易く、生活に使利な

丘陵上に城が築かれるようになりました。丘の上を平坦に削平して堀切りを設けた城が全国に

現われ、その城には、堀を曲げたり、土塁の高さをいろいろ変えたりして、戦略的に工夫を

こらした設備が施されました。

城はおのずから面積を広くして、いくつもの曲輪を持つようになり、戦い易く、生活に使利な

丘陵上に城が築かれるようになりました。丘の上を平坦に削平して堀切りを設けた城が全国に

現われ、その城には、堀を曲げたり、土塁の高さをいろいろ変えたりして、戦略的に工夫を

こらした設備が施されました。

城はこの時代(室町中期)ころから、臨時的な築城から永久的な築城に変ったのです。

室町時代の永亨の乱、応永の乱、応仁の乱など、あいつぐ戦乱は、城をいっそう堅固にし

武力誇示、権力の象徴として利用されるようになりました。室町政権の弱体化に地方の

国人領主は、惣領家を中心に大きな勢力ができあがり、やがて巨大な山城を築いて、戦国大名へと

生長するものが現われます。

---戦国大名の居城---

国人領主は、惣領家を中心に大きな勢力ができあがり、やがて巨大な山城を築いて、戦国大名へと

生長するものが現われます。

---戦国大名の居城---

戦国大名に自立していった武士は、一族や多くの家臣団の屋敷を城郭内に建てるため、大きな

独立状の山を居城としました。浅井長攻の小谷城、越前朝倉氏の一乗谷城、斎藤道三の稲葉山城、

下野佐野の唐沢山城、伊達政宗の岩手山城、上杉謙信の春日山城、北条早雲に韮山城、松永弾正の

下野佐野の唐沢山城、伊達政宗の岩手山城、上杉謙信の春日山城、北条早雲に韮山城、松永弾正の

信貴山城、毛利元就の吉田郡山城、尼子氏の富田月山城、長宗我部氏の岡豊城などがその典型で

あります。

権力と武力の象徴であるこれら戦国大名の居城は、やがて宮殿化して、巨大な殿舎(御殿)を持ち、

あります。

権力と武力の象徴であるこれら戦国大名の居城は、やがて宮殿化して、巨大な殿舎(御殿)を持ち、

土塁にかわり石垣を用いて、屋根は木端葺きや檜皮葺きにかわり、粘土瓦を使い、塗り壁の

防火建築となりました。

戦国時代も永禄年間(1560年)になると、織田信長による岐阜城や北條氏康、氏政による小田原城

などが出現します。ことに小田原城は周囲五里におよぶ、大城郭でした。」

などが出現します。ことに小田原城は周囲五里におよぶ、大城郭でした。」

近世の城---信長の安土城、秀吉の大阪城、家康の江戸城---

岐阜城にあった信長は、山上に三重の天守と麓に大御殿を構え、その壮大華麗さは宣教師ルイス・

フロイスにより欧州へ伝えられました。しかしその数年後、信長は、史上空前の築城工事を

近江安土に起こします。天正6年、安土城は完成し、その天守は最上層内外に金を張る七重(五層)、

塁壁は、本格的な総石垣づくりで、まさに金殿玉楼の雄姿でありました。

しかし天正10年、本能寺の変ですべてが消失、信長についで天下をとった秀吉は、大阪築上を

なしとげます。大阪城は全国30余国の大名を使い、昼夜三万の役夫をもって工事をしました。

天守の瓦は、金、銅、鉛、石で葺き分けられたと伝えられます。

フロイスにより欧州へ伝えられました。しかしその数年後、信長は、史上空前の築城工事を

近江安土に起こします。天正6年、安土城は完成し、その天守は最上層内外に金を張る七重(五層)、

塁壁は、本格的な総石垣づくりで、まさに金殿玉楼の雄姿でありました。

しかし天正10年、本能寺の変ですべてが消失、信長についで天下をとった秀吉は、大阪築上を

なしとげます。大阪城は全国30余国の大名を使い、昼夜三万の役夫をもって工事をしました。

天守の瓦は、金、銅、鉛、石で葺き分けられたと伝えられます。

秀吉は、大阪に引きつづき聚楽、伏見、名護屋の三名城をつくり没してしまいますが、その築城

技術は、家康によって引きつがれ、近世城郭の完成期を迎えます。

家康は秀吉の全国諸大名の手伝普請に習って、文禄年間より江戸築城に着手、世界でも稀な大外郭

をもった江戸城を、三代目家光の代に完成させます。家康は、名古屋、駿府、髙田、篠山などの

要所にも築城、白壁で黒い瓦の城郭建築のパターンを、つくりました。

---江戸時代の城---

技術は、家康によって引きつがれ、近世城郭の完成期を迎えます。

家康は秀吉の全国諸大名の手伝普請に習って、文禄年間より江戸築城に着手、世界でも稀な大外郭

をもった江戸城を、三代目家光の代に完成させます。家康は、名古屋、駿府、髙田、篠山などの

要所にも築城、白壁で黒い瓦の城郭建築のパターンを、つくりました。

---江戸時代の城---

天下統一を終えた家康は、元和ー国一城令という法令を定め、全国諸大名の居城のみを残し、

一藩一城をとして、全国の城郭を破却させました。一万石以下の藩は城とはいえず、以降、

陣屋といいました。

一藩一城をとして、全国の城郭を破却させました。一万石以下の藩は城とはいえず、以降、

陣屋といいました。

徳川300年の安泰も幕末になると外国の脅威にさらされ、各地の要所に西洋式の築城をもった

台場が築かれます。

台場が築かれます。

「稜堡式城郭」というもので、五稜郭、竜岡城、品川台場はその代表的なものです。」

「 江戸城 」の復元模型・ジオラマ。

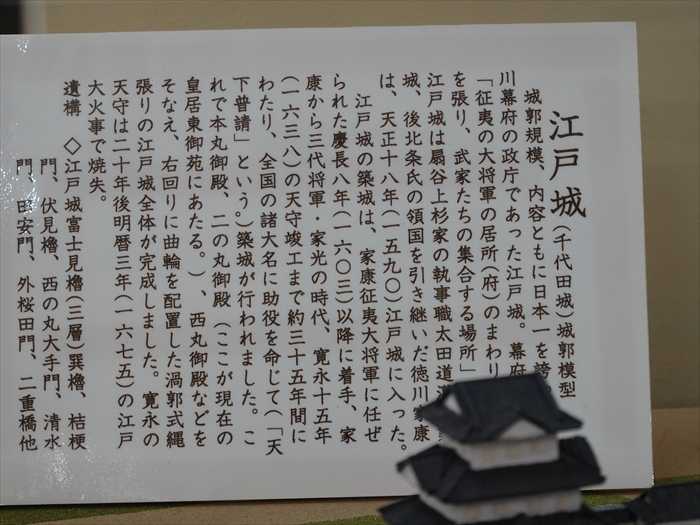

「 江戸城(千代田城)城郭模型

城郭規模、内容ともに日本一を誇る徳川幕府の政庁であった江戸城。幕府は

「征夷の大将軍の居所(府)のまわり◯を張り、武家たちの集合する場所」◯◯。

江戸城は扇谷上杉家の執事職太田道灌が築城後、後北条氏の領国を引き継いだ

徳川家康は、天正十八年(一五九〇)江戸城に入った。

徳川家康は、天正十八年(一五九〇)江戸城に入った。

江戸城の築城は、家康征夷大将軍に任ぜられた慶長八年(一六〇三)以降に着手、

家康から三代将軍・家光の時代、寛永十五年(一六三八)の天守竣工まで約三十五年間に

家康から三代将軍・家光の時代、寛永十五年(一六三八)の天守竣工まで約三十五年間に

わたり、全国の諸大名に助役を命じて(「天下普請」という。)築城が行われました。

これで本丸御殿、ニの丸御殿(ここが現在の皇居東御苑にあたる。)、西丸御殿などをそなえ、

右回りに曲輪を配置した渦郭式縄張りの江戸城全体が完成しました。寛永の天守はニ十年後

明暦三年(一六七五)の江戸大火事で焼失。

これで本丸御殿、ニの丸御殿(ここが現在の皇居東御苑にあたる。)、西丸御殿などをそなえ、

右回りに曲輪を配置した渦郭式縄張りの江戸城全体が完成しました。寛永の天守はニ十年後

明暦三年(一六七五)の江戸大火事で焼失。

遺構 ◇江戸城富士見櫓(三層)巽櫓、桔梗門、伏見櫓、西の丸大手門、清水門、田安門、

外桜田門、ニ重橋他」

外桜田門、ニ重橋他」

江戸城「 天守閣 」。

1657年に起きた「明暦の大火」で消失。

ちなみにこの天守閣は、全高は60メートルほどもある、日本最大級の大天守だったのだと。

そして全てマッチ棒にて制作された「 名城 」を追う。

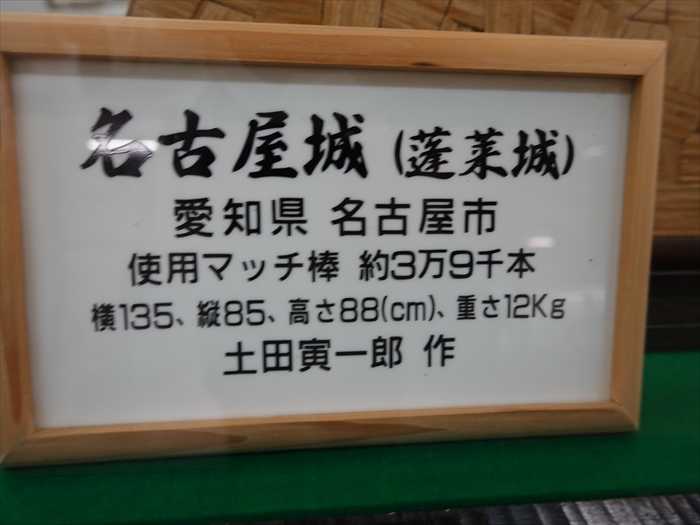

「 名古屋城(蓬莱城)

愛知県名古屋市

使用マッチ棒 約3万9千本

横135、縦85、高さ88 (cm)、重さ12Kg

土田寅一郎 作」

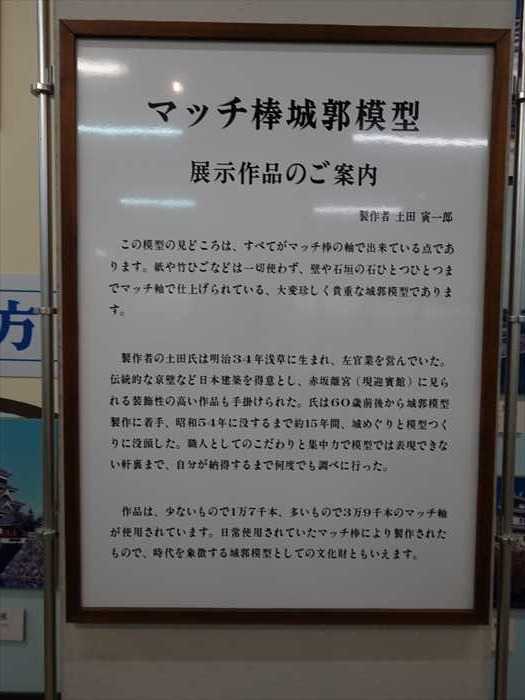

マッチ棒城郭模型

展示作品のご案内

製作者 土田寅一郎

この模型の見どころは、すべてがマッチ棒の軸で出来ている点であります。紙や竹ひごなどは

一切使わず、璧や石垣の石ひとつひとつまでマッチ軸で仕上げられている、大変珍しく貴重な

域郭模型であります。

一切使わず、璧や石垣の石ひとつひとつまでマッチ軸で仕上げられている、大変珍しく貴重な

域郭模型であります。

製作者の土田氏は明治34年浅草に生まれ、左官業を営んでいた。

伝統的な京壁など日本建築を得意とし、赤坂離宮(現迎實館)に見られる装飾性の高い作品も

手掛けられた。氏は60歳前後から域郭模型製作に着手、昭和54年に没するまで約15年間、

城めぐりと模型つくりに没頭した。職人としてのこだわりと集中力で模型では表現できない

軒裏まで、自分が納得するまで何度でも調べに行った。

手掛けられた。氏は60歳前後から域郭模型製作に着手、昭和54年に没するまで約15年間、

城めぐりと模型つくりに没頭した。職人としてのこだわりと集中力で模型では表現できない

軒裏まで、自分が納得するまで何度でも調べに行った。

作品は、少ないもので1万7千本、多いもので3万9千本のマッチ棒が使用されています。

日常使用されていたマッチ棒により製作されたもので、時代を象徴する域郭模型としての

文化財ともいえます。」

「 名古屋城

」の「 天守閣

」。

「 小倉城 」。

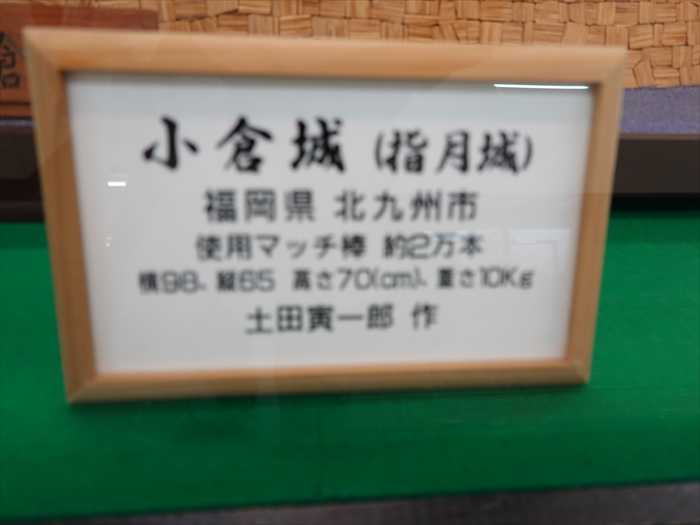

「 小倉城(指月城)

福岡県北九州市

福岡県北九州市

使用マッチ棒 約2万本

横98、縦65、高さ70 (cm)、重さ10Kg

土田寅一郎 作」

「 熊本城 」。

「 熊本城(銀杏城)

熊本県熊本市

熊本県熊本市

使用マッチ棒 約2万3千本

横96、縦63、高さ90 (cm)、重さ12Kg

反対側から。

「 姫路城 」。

「 姫路城(白鷺城)

兵庫県姫路市

兵庫県姫路市

使用マッチ棒 約3万9千本

横90、縦79、高さ97 (cm)、重さ19Kg

土田寅一郎 作」

「 和歌山城 」。

「 和歌山城(虎伏城)

和歌山県和歌山市

使用マッチ棒 約2万本

横115、縦70、高さ73 (cm)、重さ10Kg

土田寅一郎 作」

「 犬山城 」。

「 犬山城(白帝城)

和歌山県和歌山市

使用マッチ棒 約2万本

横87、縦71、高さ75(cm)、重さ10Kg

土田伸行氏 所蔵」

「 大阪城 」。

「 大阪城(錦城)

大阪府大阪市

使用マッチ棒 約3万5千本

横100、縦68、高さ90(cm)、重さ12Kg

土田寅一郎 作」

「 高知城 」。

「 高知城(大高坂城)

高知県高知市

使用マッチ棒 約2万3千本

横96、縦76、高さ90(cm)、重さ10Kg

土田寅一郎 作」

「 松本城 」。

「 松本城(深志城)

長野県松本市

使用マッチ棒 約1万7千本

横88、縦81、高さ77(cm)、重さ12Kg

土田寅一郎 作」

「姫路城」城郭模型・ジオラマ

近づいて。

「 天守閣 」。

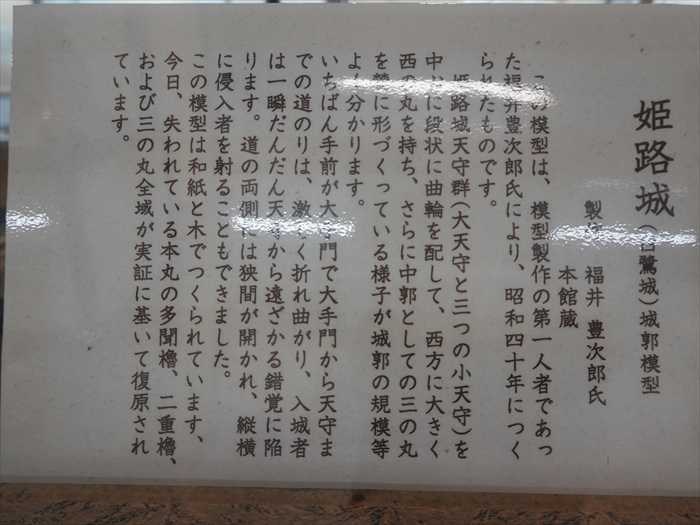

「 姫路城(白鷺城)城郭模型

製作 福井豊次郎氏

本館蔵

この模型は模型製作の第一人者であった福井豊次郎氏により、昭和四十年につくられたものです。

姫路城天守群(大天守と三つの小天守)を中心に段状に曲輪を配して、西方に大きく西の丸を持ち、

さらに中郭としての三の丸を麓に形づくっている様子が城郭の規模等よく分かります。

さらに中郭としての三の丸を麓に形づくっている様子が城郭の規模等よく分かります。

いちばん手前が大手門で大手門から天守までの道のりは、激しく折れ曲がり、入城者は一瞬だんだん

天守から遠ざかる錯覚に陥ります。道の両側には狭間が開かれ、縦横に侵入者を射ることも

できました。

天守から遠ざかる錯覚に陥ります。道の両側には狭間が開かれ、縦横に侵入者を射ることも

できました。

この模型は和紙と木でつくられています、今日、失われている本丸の多聞櫓、ニ重櫓、および

三の丸全域が実証に基いて復原されています。」

三の丸全域が実証に基いて復原されています。」

「 北海道・東北・関東地方 」の城配置図。

「 中部地方 」の城配置図。

「 近畿地方 」の城配置図。

「 中国地方 」の城配置図。

「 四国地方 」の城配置図。

「 九州地方(沖縄) 」の城配置図。

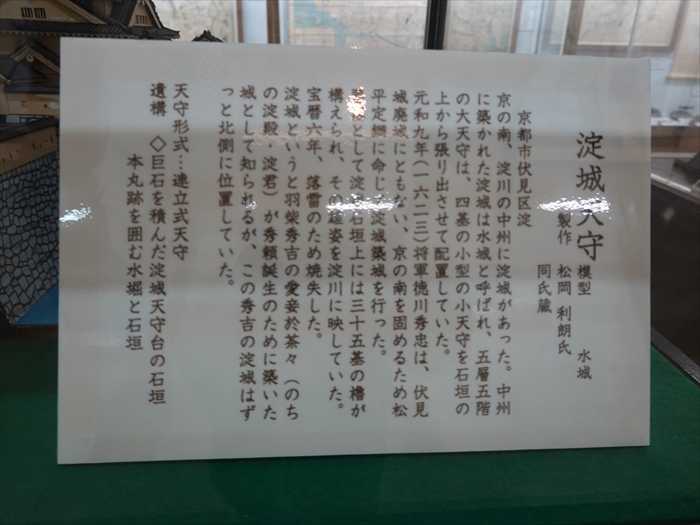

「 淀城天守 」

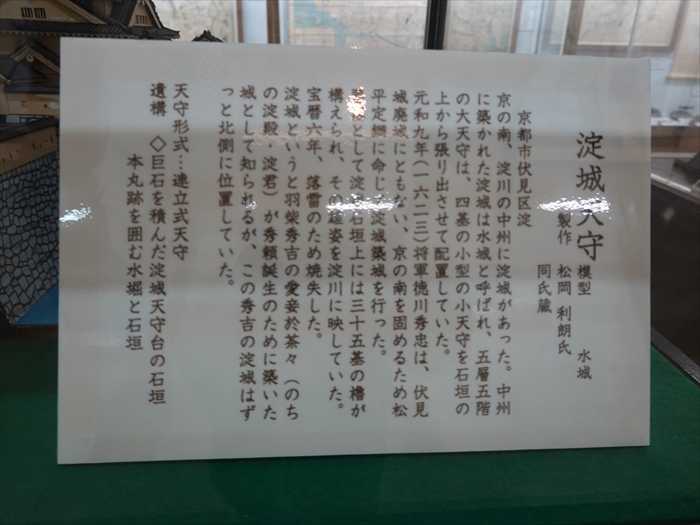

「 淀城天守 模型 水城

製作 松岡利朗氏 同氏蔵

京都市伏見区淀

京の南、淀川の中州に淀城があった。中州に築かれた淀城は水城と呼ばれ、五層五階の大天守は、

四基の小型の小天守を石垣の上から張り出させて配置していた。

四基の小型の小天守を石垣の上から張り出させて配置していた。

元和九年(一六ニ三)将軍徳川秀忠は、伏見城廃城にともない、京の南を固めるため松平定綱に命じ

淀城築城を行った。

淀城築城を行った。

◯◯として淀城石垣上には三十五基の櫓が構えられ、その雄姿を淀川に映していた。

宝歴六年、落雷のため焼失した。

淀城というと羽柴秀吉の愛妾於茶々(のちの淀殿・淀君)が秀頼誕生のために築いた城として

知られるが、この秀吉の淀城はずっと北側に位置していた。

知られるが、この秀吉の淀城はずっと北側に位置していた。

天守形式:連立式天守

遺構 ◇巨石を積んだ淀城天守台の石垣

本丸跡を囲む水堀と石垣」

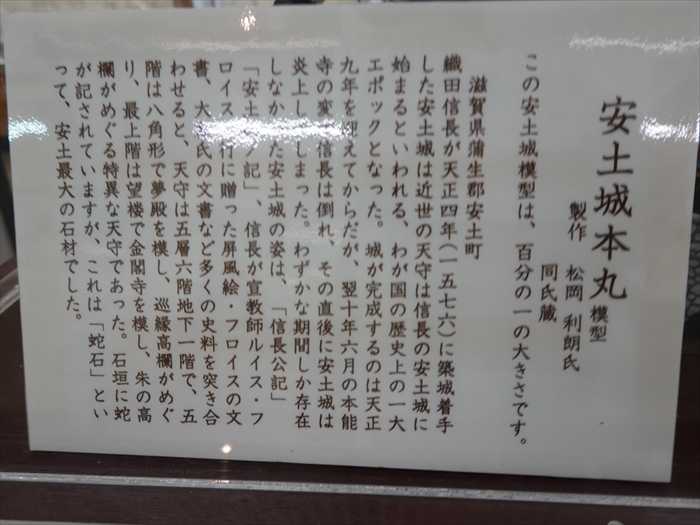

「 安土城本丸 」。

近づいて。

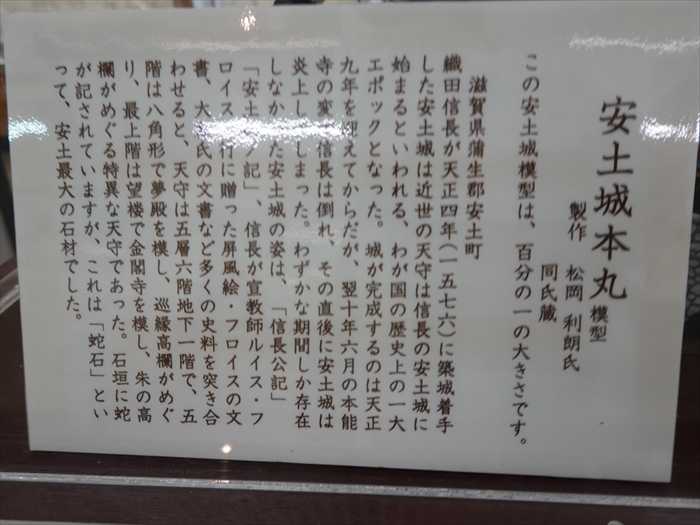

「 安土城本丸 模型

製作 松岡利朗氏 同氏蔵

この安土城模型は、百分の一の大きさです。

滋賀県蒲生郡安土町

織田信長が天正四年(一五七六)に築城着手した安土城は近世の天守は信長の安土城に始まると

いわれる、我が国の歴史上の一大エポックとなった。城が完成するのは天正九年を迎えてからだが、

翌十年六月の本能寺の変で信長は倒れ、その直後に安土城は炎上してしまった。わずかな期間しか

存在しなかった安土城の姿は、「信長公記」、「安土城ノ記」、信長が宣教師ルイス・フロイス

一行に贈った屏風絵・フロイスの文書、大◯氏の文書など多くの史料を突き合わせると、天守は

五層六階地下一階で、五階は八角形で夢殿を模し、巡縁高欄がめぐり、最上階は望楼で金閣寺を

模し、朱の高欄がめぐる特異な天守であった。石垣に蛇が記されていますが、これは「蛇石」と

いって、安土最大の石材でした。」

いわれる、我が国の歴史上の一大エポックとなった。城が完成するのは天正九年を迎えてからだが、

翌十年六月の本能寺の変で信長は倒れ、その直後に安土城は炎上してしまった。わずかな期間しか

存在しなかった安土城の姿は、「信長公記」、「安土城ノ記」、信長が宣教師ルイス・フロイス

一行に贈った屏風絵・フロイスの文書、大◯氏の文書など多くの史料を突き合わせると、天守は

五層六階地下一階で、五階は八角形で夢殿を模し、巡縁高欄がめぐり、最上階は望楼で金閣寺を

模し、朱の高欄がめぐる特異な天守であった。石垣に蛇が記されていますが、これは「蛇石」と

いって、安土最大の石材でした。」

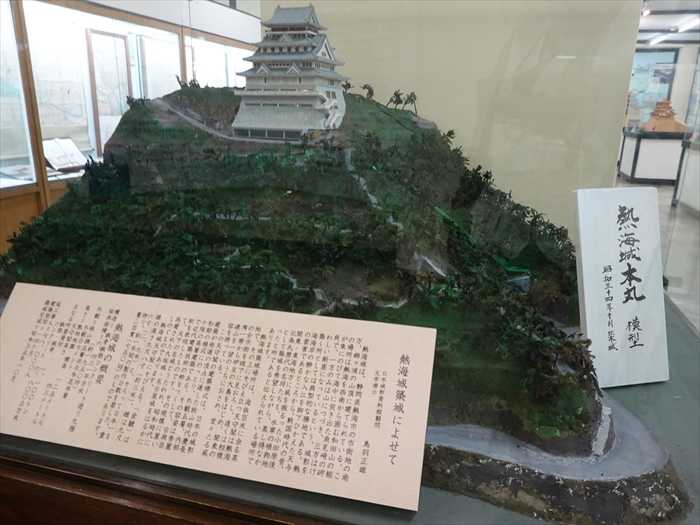

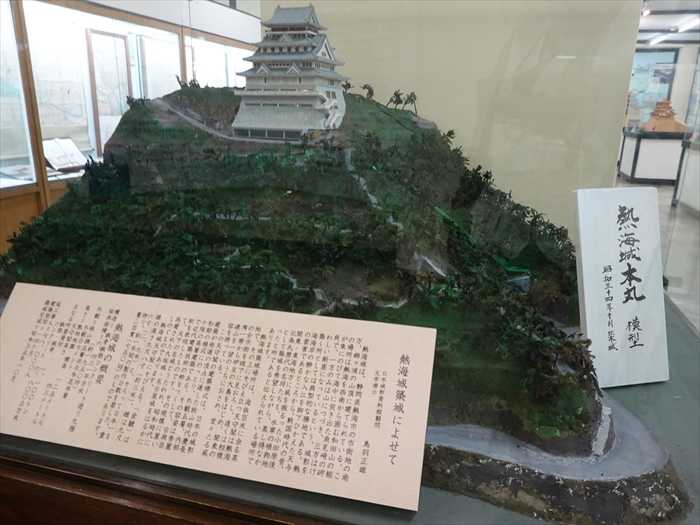

そして「 熱海城本丸 」模型。

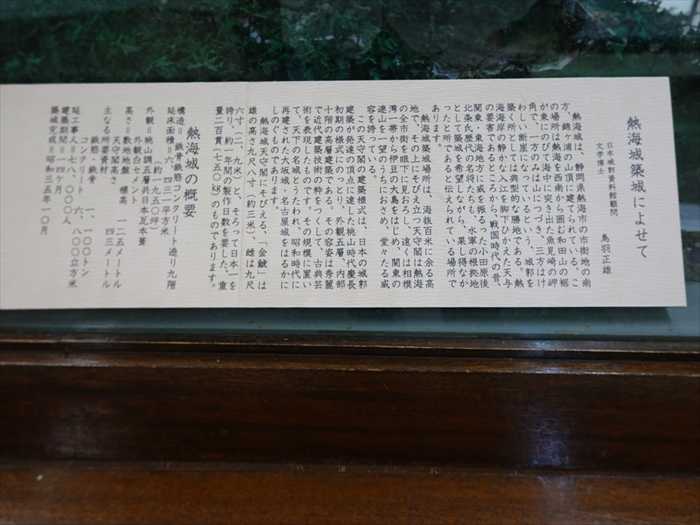

「 熱海城築城によせて

日本城郭資料館顧問 文学博士 鳥羽正雄

熱海城は、静岡県熱海市の市街地の南方、錦ヶ浦の山頂に建てられている。この場所は熱海を

西南から囲む和田山の裾が東にのびて海中に突き出た魚見崎の岬角で、一方のみは山につづき、

三方はけわしい断崖になっているという、城郭を築く所としては典型的な勝地である。熱海海岸の

静かな入江を脚下ひかえた天与の要害であるところから、戦国時代の昔、関東・気海地方に威を

振るった小田原後北条氏歴代の名将たちも、水軍の根拠地として築城を希望しながら、果し

得なかった所であると伝えられている場所であります。

西南から囲む和田山の裾が東にのびて海中に突き出た魚見崎の岬角で、一方のみは山につづき、

三方はけわしい断崖になっているという、城郭を築く所としては典型的な勝地である。熱海海岸の

静かな入江を脚下ひかえた天与の要害であるところから、戦国時代の昔、関東・気海地方に威を

振るった小田原後北条氏歴代の名将たちも、水軍の根拠地として築城を希望しながら、果し

得なかった所であると伝えられている場所であります。

熱海城築城場所は、海抜百米に余る高地で、その上にそびえ立っ天守閣は熱海の全市街を眼下に

見おろし、遠くは相模湾一帯から伊豆の大島をはじめ、関東の連山を一望のうちにおさめ、

堂々たる威容を誇っている。

見おろし、遠くは相模湾一帯から伊豆の大島をはじめ、関東の連山を一望のうちにおさめ、

堂々たる威容を誇っている。

この天守閣の建築様式は、日本の城郭建築が発達の頂点に達した桃山時代慶長初期の様式に

のっとり、外観五層、内部十階の高層建築である。その容姿は秀麗で近代建築技術の粋をつくして、

古典芸術を表現したものです。その規模に置いて、天下の名城とうたわれ、昭和時代に再建された

大坂城・名古屋城をはるかにしのぐものであります。

のっとり、外観五層、内部十階の高層建築である。その容姿は秀麗で近代建築技術の粋をつくして、

古典芸術を表現したものです。その規模に置いて、天下の名城とうたわれ、昭和時代に再建された

大坂城・名古屋城をはるかにしのぐものであります。

熱海城天守閣にそびえる、「金鯱」は雄の高さ九尺八寸(約三米)、雌は九尺六寸(ニ、九米)と、

そろって日本一を誇り、約一年聞の製作日数を要した、重量ニ百貫(七五〇kg)のものであります。」

熱海城の概要

そろって日本一を誇り、約一年聞の製作日数を要した、重量ニ百貫(七五〇kg)のものであります。」

熱海城の概要

構造:鉄骨鉄筋コンクリート造り九階

延床面積:六、四三一平方米(約一九五〇坪)

外観:敷地地盤 標高 一二五メートル

天守閣高さ 四三メートル

主なる所要資材

鉄筋・鉄骨 一、一〇〇トン

コンクリート 六、八〇〇立法米

延工事人:七八、〇〇〇人

建築期間:一四ヶ月

築城完成:昭和三五年一〇月」

建築主は記載されていなかったが何故か?

鉄筋・鉄骨 一、一〇〇トン

コンクリート 六、八〇〇立法米

延工事人:七八、〇〇〇人

建築期間:一四ヶ月

築城完成:昭和三五年一〇月」

建築主は記載されていなかったが何故か?

「 お城を築く順序

どんなものをつくるにも、まずその計画力からはじまります。まず、その計画にとってどんな

ものをつくるか、次にどこにそれをつくって置くか、です。

城でいう第一段階は「地取」と「選地」とか呼び、日常生活に適しているか、戦闘をおこなう

上で有利か、政治的や経済的に見て最適であるかなどの吟味をします。そこで定められ土地に

築城工事をおこないますが、その時点で、地形や、中心部にとって、いかに防ぎ易く、攻撃し

易いかを終えて、いよいよ、木格的工事に入る訳です。

ものをつくるか、次にどこにそれをつくって置くか、です。

城でいう第一段階は「地取」と「選地」とか呼び、日常生活に適しているか、戦闘をおこなう

上で有利か、政治的や経済的に見て最適であるかなどの吟味をします。そこで定められ土地に

築城工事をおこないますが、その時点で、地形や、中心部にとって、いかに防ぎ易く、攻撃し

易いかを終えて、いよいよ、木格的工事に入る訳です。

地取りと縄張り

〔 山城

〕山城は、鎌倉時代の「詰の城」と、戦国大名の居城となった「戦国山城」のニ種類が

主流です。標高でいちばん髙い山城は、箱根山中の鷹巣山城(839米)で、戦国山城では、大和

高取城(480米)、近江佐々木城(340米)、播磨竹田城(353米)、美濃稲葉山城(336米)など沢山の

山城がありました、江戸時代には、常陸笠間城、備中松山城、鳥取城、豊後竹田城など数城に

すぎません。これは、生活や経済的に不便で、大名の居城に適してなかったからです。

主流です。標高でいちばん髙い山城は、箱根山中の鷹巣山城(839米)で、戦国山城では、大和

高取城(480米)、近江佐々木城(340米)、播磨竹田城(353米)、美濃稲葉山城(336米)など沢山の

山城がありました、江戸時代には、常陸笠間城、備中松山城、鳥取城、豊後竹田城など数城に

すぎません。これは、生活や経済的に不便で、大名の居城に適してなかったからです。

〔 平山城

〕平山城は、「丘城」と「平山城」のニつがあります。丘陵の上部を真平に削平して、

丘上のみを利用した丘城、丘とその下の平城を利用した平山城がこれです。江戸時代の城の

ほとんどがこの平山城です。姫路城、を从山螂江戸、和歌山城、江戸城、小田原城などが好例

丘上のみを利用した丘城、丘とその下の平城を利用した平山城がこれです。江戸時代の城の

ほとんどがこの平山城です。姫路城、を从山螂江戸、和歌山城、江戸城、小田原城などが好例

です。

〔 平城

〕平城は古くは。「館」に代表されように生活面を重視した城です。

ニ条城、大坂城、髙田城などが典形です.

まな〔水城〕とか、〔海賊城〕〔沼城〕などの水の中に建てた城もありました。

髙島城、髙松城、中津城などがこれです

縄張り

縄張り

工事の前に縄を張って、その区画(曲輪・郭)や塁線の屈曲などを決めたことから、この名が

つけられました。

平面の構成から、輪郭式縄張、円郭式縄張、梯郭式縄張、連郭式縄張などに分けられます。

つけられました。

平面の構成から、輪郭式縄張、円郭式縄張、梯郭式縄張、連郭式縄張などに分けられます。

兵法や軍学にとって「縄張り学」は最も重要な学問でした。」

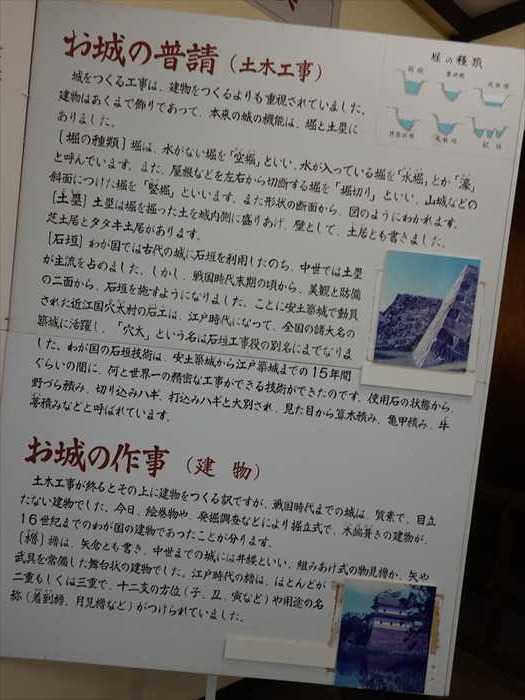

「 お城の普請(土木工事)

城をつくる工事は、建物をつくるよりも重視されていました。

建物はあくまで飾りてあって本来の城の機能は、堀と土塁にありました。

〔 堀の種類

〕堀は、水がない堀を「空堀」といい、水が入っている堀を「水堀」とか「濠」と

呼んでいます。また、尾根などを左右から切断する堀を「堀切り」といい、山城などの斜面に

つけた堀を「堅堀」といいます。また形状の断面から、図のようにわかれます。

〔 土塁 〕土塁は堀を掘った土を城内側に盛りあげ、壁として土居とも書きました。

芝土居とタタキ土居があります。

〔 石垣 〕わか国では古代の城に石垣を利用したのち、中世では土塁が主流を占めました。しかし

戦国時代末期の頃から、美観と防備の二面から、石垣を施すようになりました。ことに安土築城で

動員された近江国穴太村の石工は、江戸時代になって、全国の諸大名の築城に活躍し、「穴太」と

いう名は石垣工事役の別名にまでなりました。

わが国の石垣技術は安土城から江戸築城までの15年間ぐらいの聞に、何と世界一の精密な工事が

できる技術ができたのです。使用石の状態から、野づら積み、切り込みハギ、打込みハギと大別

され、見た目から算木積み、亀甲積み、牛蒡積みなどと呼ばれています。

呼んでいます。また、尾根などを左右から切断する堀を「堀切り」といい、山城などの斜面に

つけた堀を「堅堀」といいます。また形状の断面から、図のようにわかれます。

〔 土塁 〕土塁は堀を掘った土を城内側に盛りあげ、壁として土居とも書きました。

芝土居とタタキ土居があります。

〔 石垣 〕わか国では古代の城に石垣を利用したのち、中世では土塁が主流を占めました。しかし

戦国時代末期の頃から、美観と防備の二面から、石垣を施すようになりました。ことに安土築城で

動員された近江国穴太村の石工は、江戸時代になって、全国の諸大名の築城に活躍し、「穴太」と

いう名は石垣工事役の別名にまでなりました。

わが国の石垣技術は安土城から江戸築城までの15年間ぐらいの聞に、何と世界一の精密な工事が

できる技術ができたのです。使用石の状態から、野づら積み、切り込みハギ、打込みハギと大別

され、見た目から算木積み、亀甲積み、牛蒡積みなどと呼ばれています。

お城の作事(建物)

土木工事が終るとその上に建物をつくる訳ですが、戦国時代までの城は.質素で.目立たない建物

でした。今日、絵巻物や、発掘調査などにより掘立式で、木端葺きの建物が16世紀までの

わが国の建物であったことが分ります。

でした。今日、絵巻物や、発掘調査などにより掘立式で、木端葺きの建物が16世紀までの

わが国の建物であったことが分ります。

〔 櫓

〕櫓は、矢倉とも書き、中世までの城には井楼といい、組みあげ式の物見櫓か、矢や武具を

常備した舞台状の建物でした。江戸時代の櫓は、ほとんどが二重もしくは三重で、十ニ支の方位

(子、丑、寅など)や用途の名称(着到櫓、月見櫓など)がつけられていました。」

常備した舞台状の建物でした。江戸時代の櫓は、ほとんどが二重もしくは三重で、十ニ支の方位

(子、丑、寅など)や用途の名称(着到櫓、月見櫓など)がつけられていました。」

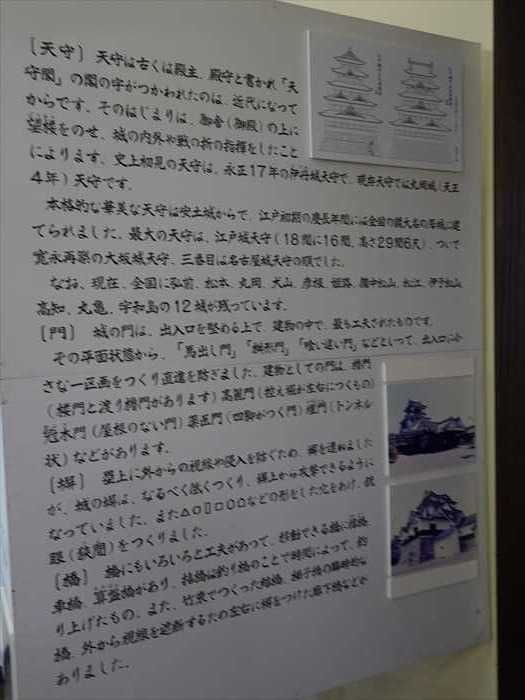

〔 天守 〕天守は古くは、殿主、殿守と書かれ「天守閣」の閣の字がつかわれたのは、近代になって

からです。そのはじまりは、御舎(御殿)の上に望楼をのせ、城の内外や戦の折の指揮をしたことに

よります。史上初見の天守は、永正17年の伊丹城天守で、現存天守では丸岡城(天正4年)天守です。

よります。史上初見の天守は、永正17年の伊丹城天守で、現存天守では丸岡城(天正4年)天守です。

本格的な華美な天守は安土城からで、江戸初期の慶長年間には全国の諸大名の居城に建てられ

ました。最大の天守は、江戸城天守(18間に16間、髙さ29間6尺)、ついで寛永再築の大阪城天守、

三番目は名古屋城天守の順でした。

なお、現在、全国に弘前、松本、丸岡、犬山、彦根、姫路、備中松山、松江、伊予松山、高知、

丸亀、宇和島の12城が残っています。

〔 門 〕城の門は、出入口を堅める上で、建物の中で、最も工夫されたものです。

その平面状態から、「馬出し門」「枡形門」「喰い違い門」などといって、出入口に小さな

一区画をつくり直進を防ぎました。建物としての門は、櫓門(楼門と渡り櫓門があります)

高麗門(控え堀が左右につくもの)冠木門(屋根のない門)薬医門(四脚がつく門)埋門(トンネル状)

などがあります。

〔 塀 〕塁上に外からの視線や侵入を防ぐため、塀を連ねましたが、城の塀は、なるべく低

つくり塀上から攻撃できるようになっていました。また△◯・・・・などの形をした穴をあけ、ました。最大の天守は、江戸城天守(18間に16間、髙さ29間6尺)、ついで寛永再築の大阪城天守、

三番目は名古屋城天守の順でした。

なお、現在、全国に弘前、松本、丸岡、犬山、彦根、姫路、備中松山、松江、伊予松山、高知、

丸亀、宇和島の12城が残っています。

〔 門 〕城の門は、出入口を堅める上で、建物の中で、最も工夫されたものです。

その平面状態から、「馬出し門」「枡形門」「喰い違い門」などといって、出入口に小さな

一区画をつくり直進を防ぎました。建物としての門は、櫓門(楼門と渡り櫓門があります)

高麗門(控え堀が左右につくもの)冠木門(屋根のない門)薬医門(四脚がつく門)埋門(トンネル状)

などがあります。

〔 塀 〕塁上に外からの視線や侵入を防ぐため、塀を連ねましたが、城の塀は、なるべく低

銃眼(狭間)をつくりました。

〔 橋 〕橋にもいろいろと工夫があって、移動できる橋に線橋、車橋、算盤橋があり、詰橋は

釣り橋のことで◯◯によって、釣り上げたもの、また、竹束でつくった結橋、梯子橋の

臨時的な橋、外から視線を遮断するための左右に塀をつけた廊下橋などがありました。」

「 賤ヶ岳合戦図屏風(六曲一双) 」。

「 賤ヶ岳合戦図屏風(六曲一双)

原本 大阪城天守閣収蔵

製作年代 江戸時代

天正十一年(一五八三)四月、前年本能寺の変に倒れた織田信長の後継者の地位を争う羽柴(豊臣)

秀吉と柴田勝家が近江国(滋賀県)の琵琶湖北部で激突し、秀吉が大勝した戦いを賤ヶ岳合戦と

呼んでいる。

合戦は、四月二十日、秀吉が岐阜城攻撃に出陣した直後、柴田の重臣佐久間盛政は、秀吉の家臣

秀吉と柴田勝家が近江国(滋賀県)の琵琶湖北部で激突し、秀吉が大勝した戦いを賤ヶ岳合戦と

呼んでいる。

合戦は、四月二十日、秀吉が岐阜城攻撃に出陣した直後、柴田の重臣佐久間盛政は、秀吉の家臣

中川清秀の守る余呉湖東側の大岩山砦と同じく高山右近の守る岩崎山砦を奇襲し、両砦を

占領した。大垣でこの知らせ受けた秀吉は、直ちに兵を返して江北へ向い、その日のうちに

木之本に到着、翌朝、慌てて撤兵をはかる盛政軍を追撃し桑山重晴の守る賤ヶ岳砦を拠点に、

柴田方の佐久間盛政・柴田勝政の部隊を一挙に撃破して、北国街道へ敗走せしめた。その結果、

余呉湖北方の柳ヶ瀬に本陣を布いていた柴田勝家は北ノ庄城(福井県)へ逃げ戻り、同月ニ十三日

自刃して果てた。

占領した。大垣でこの知らせ受けた秀吉は、直ちに兵を返して江北へ向い、その日のうちに

木之本に到着、翌朝、慌てて撤兵をはかる盛政軍を追撃し桑山重晴の守る賤ヶ岳砦を拠点に、

柴田方の佐久間盛政・柴田勝政の部隊を一挙に撃破して、北国街道へ敗走せしめた。その結果、

余呉湖北方の柳ヶ瀬に本陣を布いていた柴田勝家は北ノ庄城(福井県)へ逃げ戻り、同月ニ十三日

自刃して果てた。

秀吉が天下人への地歩を固めたこの画期的な戦いを主題とする本屏風は、四月二十一日の賤ヶ岳

西方の激戦を描いている。この屏風絵は、賤ヶ岳西側の下方の切り通し付近での秀吉の小姓ら

いわゆる七本槍の奮戦ぶりを画面中央に据えて、秀吉軍の勝利と柴田軍の敗走の様子を描いて

いる。」

西方の激戦を描いている。この屏風絵は、賤ヶ岳西側の下方の切り通し付近での秀吉の小姓ら

いわゆる七本槍の奮戦ぶりを画面中央に据えて、秀吉軍の勝利と柴田軍の敗走の様子を描いて

いる。」

「 摂津 尼㟢城全図 」。

「 尼ヶ崎城(琴浦城) 平城

兵庫県尼崎市

戸田氏鉄が元和3年(1617)築城、天守は四層。多聞付き櫓を南西にもつ複々合式の城郭。

萩原一青の郷里。△尼崎市復元鳥瞰図」

「 国宝 石山寺 多宝塔 」。

横から。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.