PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

埼玉県道12号線・川越栗橋線の「札の辻」交差点

「川越・蔵造りの街並み」に向かって散策開始。

川越には「蔵造りの町並み」が今も残っているのだ。

蔵造りは類焼を防ぐための巧妙な耐火建築で、江戸の町家形式として発達したもの。

今の東京では見ることのできない江戸の面影をとどめている。

平成11年12月には国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、平成19年1月には

「美しい日本の歴史的風土100選」に選定 されたのだ。

「札の辻」交差点を通過し南に進む。

「 川越・蔵造りの街並み 」近くのマップ。

客待ちする人力車 。

「札の辻」 交差点。

「蔵造りの街並み」と川越市役所前の道がクロスする交差点が札の辻。

札の辻は、川越城下町の中心として、 高札場(こうさつば)があった場所 。

高札場とは、幕府が決めた法度(はっと)や掟書きなどを木の板(高札)に書き、人目を引くように

高く掲げる場所のこと。全国的にも各地に「札の辻」地名は残っているのだ。

江戸時代の川越城と札の辻周辺図 。

交通量、人出も多かった。

往路は「仲町」交差点に向かって左側の 「 川越・蔵造りの街並み 」をカメラで追う。

お菓子の紋蔵庵 - 蔵の街店 」👈️リンク。

川越市元町1-15-5。

屋根の上には3匹の豚のオブジェ 、食欲をそそるにおいがただよう

「 ミオ・カザロ(Mio Casalo)蔵のまち店 」👈️リンク。

川越市元町1-15-3。

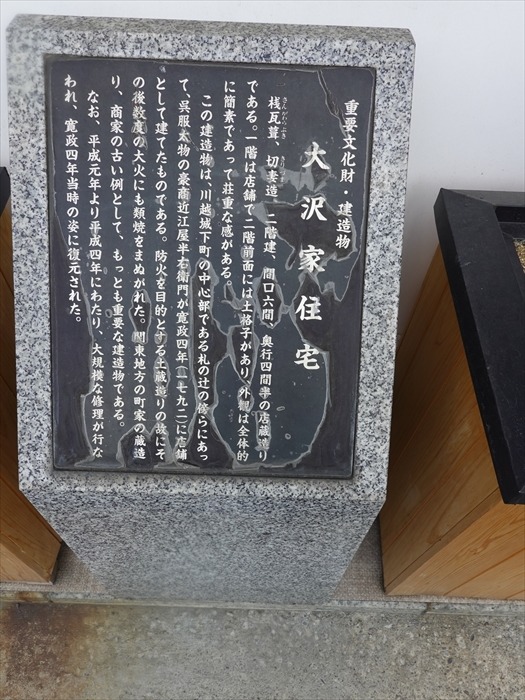

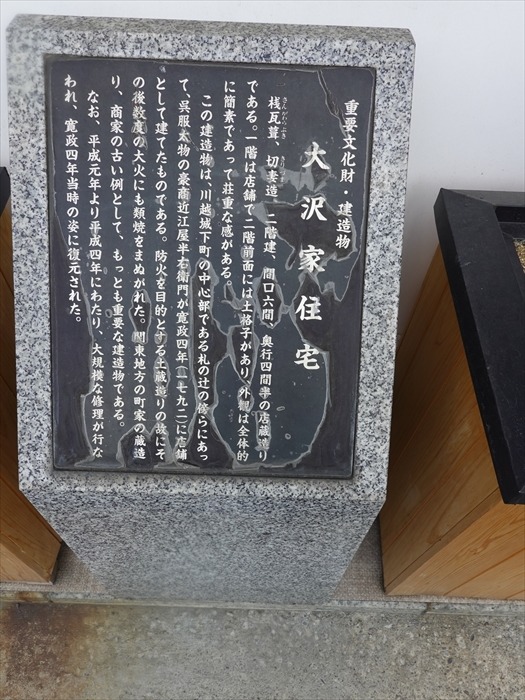

「 重要文化財 大澤家住宅 」。

大沢家住宅は、呉服太物商、西村半右衛門(屋号「近江屋」)が建てたもので、間口6間

奥行4間の規模の大きな町家である。明治26年(1893)の大火に焼け残った貴重な建築であり、

棟木に打ち付けてある祈祷札及び神棚の墨書から寛政4年(1792)に建設されたことが

わかっている。建物は、切妻造桟瓦葺屋根の総二階で、前面に奥行4尺の下屋庇が付く。

軒は出桁で支えるが、明治大火後の店蔵と異なり軒蛇腹はなく、2階正面の窓も土塗りの

親子格子で構成されており、土蔵造というよりも塗家造の町家といえよう。建築当初は、

庇正面だけではなく南面まで廻っていたが、現在は撤去されている。正面の庇は中央間が

開放され、左右脇間が腰壁で創建時は庇柱内側に防火戸を立てる構えであった。1階は

手前半間通りを土間とし、奥を床上部分とする一室空間で、背面側中央に間口3間奥行半間の

神棚を設け、2階へは東南隅の箱階段で登った。1階の戸締まりは、庇との境に入った摺揚戸で

行われ、背面は、観音開きの土扉が神棚の両脇に2箇所設けられ、火災の際には住居部分と

完全に分離できるようになっている。2階は5室からなり、棟通りで二つに分かれ、正面北側の

14畳間には床の間と地袋付きの床脇が備えられている。大沢家住宅は、明治大火後に毅然とした

姿で川越商人たちの目前に現出し、土蔵造建築の防火性を実証させた町家であり、川越における

土蔵造の町並みが誕生するきっかけをつくった貴重な建築といえる と。

「 民芸品 小松屋 」👈️リンク と書かれた暖簾。

1893年の大火の際に蔵造りの大沢家住宅が焼けずに残ったことから、次々と蔵が建てられる

ようになったと。その街並みは埼玉県で唯一、国の重要伝統的建築物群保存地区。

「 重要文化財・建造物 大沢家住宅

桟瓦葺、切妻造、二階建、間口六間、奥行四間半の店蔵造りである。一階は店舗で二階前面には

土格子があり、外観は全体的に簡素であって壮重な感がある。

この建造物は、川越城下町の中心部である札の辻の傍らにあって、呉服太物の豪商

近江屋半右衛門が寛政四年(一七九二)に店舗として建てたものである。防火を目的とする

土蔵造りの故にその後数度の大火にも類焼をまぬがれた。関東地方の町家の蔵造り、商家の

古い例として、もっとも重要な建造物である。

なお、平成元年より平成四年にわたり、大規模な修理が行なわれ、寛政四年当時の姿に復元

された。」

店の中に入って。

1792年築造。 川越最古の商家 (国指定重要文化財) 店内は江戸時代の呉服屋のおもむきを

残していた。 落ち着いた和小物を中心に山車のミニチュア、時の鐘ストラップ等 川越の民芸品が

多数販売されていた。

「稲荷小路」の先にあったのが本格自家製うどん屋「 金笛うんとん処春夏秋冬 」。

金笛醤油が提供するこだわり醤油を生かした豊富なメニューを用意。

明治以降に建てられた 蔵造り建物の窓は重厚な観音開扉。

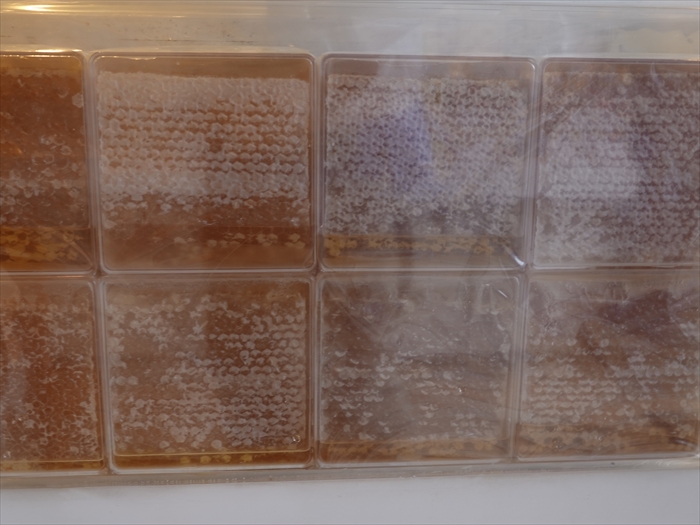

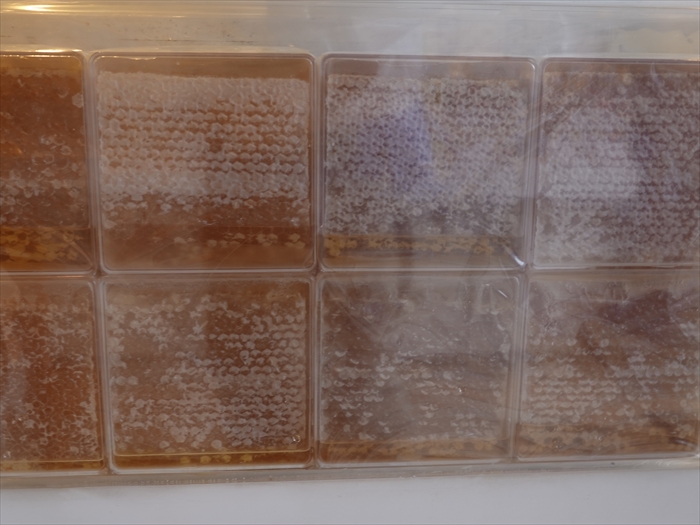

その隣に「 杉養蜂園 川越店 」👈️リンク。

蜂蜜の専門店 。

自社で育てたミツバチで国産蜜を採っているとのこと。

店内では話題のマヌカ蜜をはじめ、ローヤルゼリー、プロポリスといった健康食品や、

蜂蜜やローヤルゼリーを使った化粧品などもあった。

蜂の巣ソフトクリームやハチミツドリンクも人気。

同じ通りに2店舗を構えていた。

「巣みつ」も並んでいた。

働き蜂により、蜜の濃縮が完了し、ミツバチが自ら分泌する蜜ろうで巣房に蓋をして 、

白い蜜蓋で覆われた蜂蜜の巣枠を、 そのまま切り出した「巣みつ」 。

「 巣みつ 」。

キャラクターショップ「 どんぐり共和国 川越店 」。

日本にとどまらず、世界にファンがひろがるスタジオジブリのキャラクターたち。

そんなキャラクター商品を川越でも購入できる店。

目じるしは、おなじみトトロの巨大看板。ポニョやキキも勢ぞろい。

川越市幸町10-12明文堂 101。

ここにも「 杉養蜂園 」。

こちらが川越2号店。

閉ざされたシャッターには「 明治二十六年頃此処に在った土蔵です 」と。

右手に「 古美術 まちかん 」と書かれた大きな表札が掲げられていたが。

アンティークショップであったのだろうか。

ベーカリー「 みっふぃー蔵のきっちん&べーかりー 川越店 」👈️リンク。

左に 豆菓子「豆吉本舗」 。

豆吉本舗は、たくさんの種類の豆菓子を取り揃えた豆菓子専門店。

きなこ豆、いわし豆、梅干豆、みそがらめ、小豆ミルク豆、抹茶青大豆...

その他にも多くの豆菓子を揃えているとのこと。

右に「 菓寮 花小路 」。

「 焼きかりんとう 」や「 早川ポテト 」、色々な味の「一口ようかん」など、ほっこりしたお菓子は

老若男女楽しめます。「黒糖のゴーフレット」や「焼かりんとう」には季節毎のフレーバーも

登場し、通年お楽しみいただけます。」と。

その先にも蔵造りの店舗「 川越酒店 」が。

蔵造りをズームして。

「時の鐘」に向かって左折して「鐘つき通り」を進むと右側に在った

「 近長 細田長兵衛商店 」は閉まっていたが。

「近長」と書かれた絵画看板が2枚。

そして史跡「 時の鐘 」に到着。

川越市指定文化財「時の鐘」は、 寛永4年(1627)から同11年(1634)の間に川越城主

酒井忠勝が、多賀町(いまの幸町)の現在の場所に建てたものが最初 といわれています。

創建された 江戸時代の初期から、暮らしに欠かせない「時」を告げてきた小江戸川越の

シンボル です。

現在の鐘楼は、明治26年(1893)に起きた川越大火の翌年に再建 されたもの。

3層構造で、高さ約16メートル 。

平成8年に、時の鐘は環境庁主催の「 残したい“日本の音風景100選” 」に選ばれました と。

鐘つき時間 👈️ リンク

1日に4回、自動鐘打機により鐘つきを行っています。

午前6時・正午・午後3時・午後6時

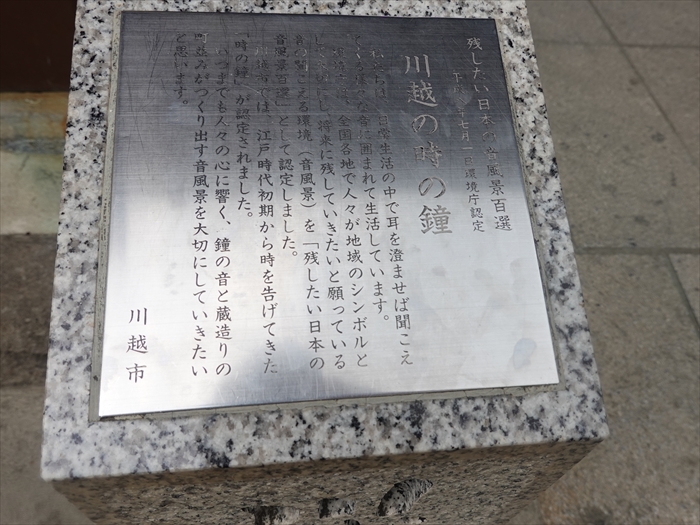

「川越の時の鐘」。

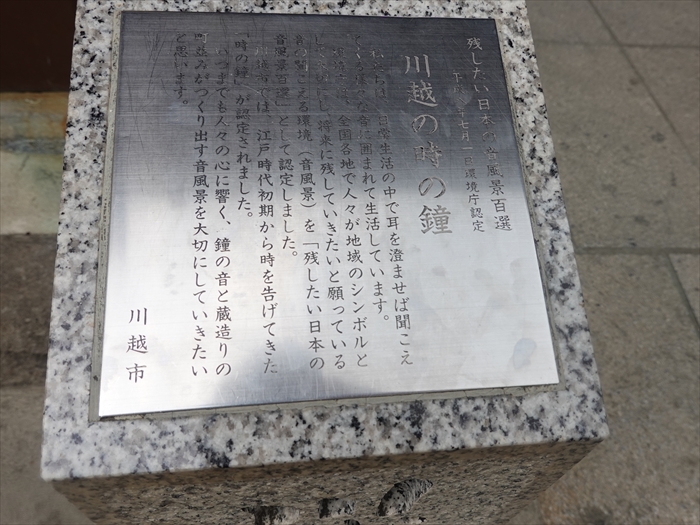

「 残したい日本の音風景百選

平成八年七月一日環境庁認定

川越の時の鐘

私たちは、日常生活の中で耳を澄ませば聞こえてくる様々な音に囲まれて生活しています。

環境庁は、全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願って

いる音の聞こえる環境(音風景)を「残したい日本の音風景百選」として認定しました。

川越市では、江戸時代初期から時を告げてきた「時の鐘」が認定されました。

いつまでも人々の心に響く、鐘の音と蔵造りの町並みがっくり出す音風景を大切にしていきたい

と思います。

川越市」

「 ときのかねひろば

「時の鐘」の下を潜り、振り返って見上げると「 鐘突き棒 」の姿が確認できた。

ズームして。

平時は、「 鐘突き棒 」は油圧?電動?シリンダーで作られた、 自動鐘打機 にて時を鳴らして

いるのであろうか?

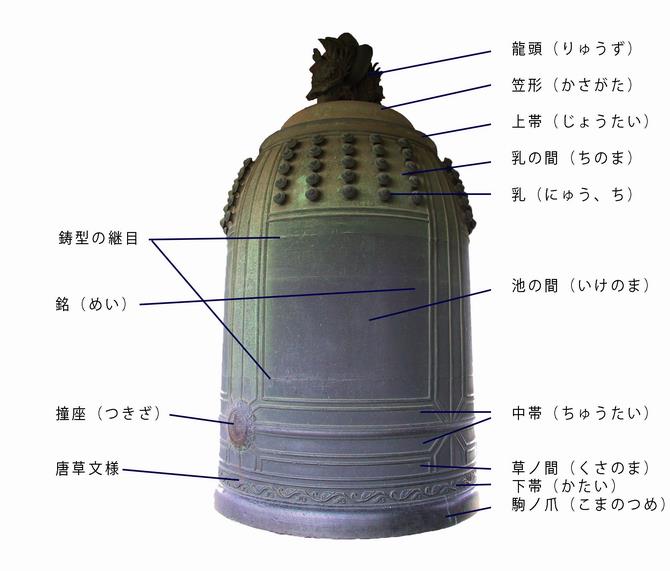

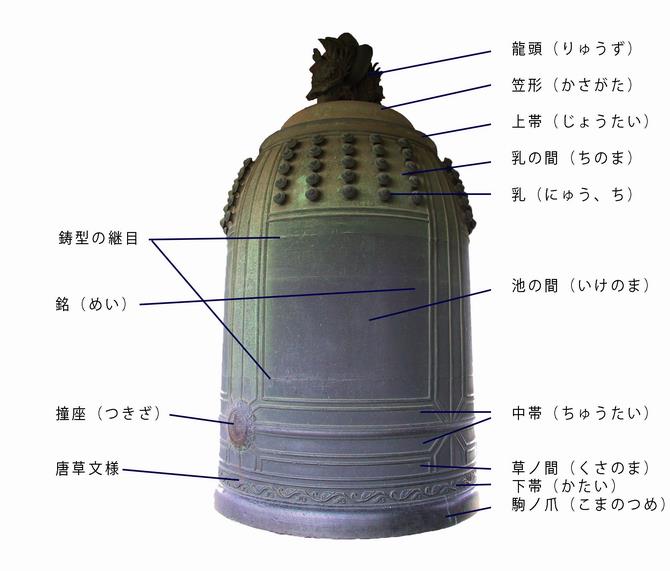

「時の鐘」の鐘の写真 をネットから。

市指定文化財「時の鐘」は、江戸時代中期の享保5年(1720)に鋳造された銅鐘。

もとは、その49年前の寛文11年(1671)に当時の岩槻城主阿部正春が鋳造させたもの

でしたが、ひびにより鐘の音に不具合が生じたため、改鋳された。それが、現在の鐘であると。

時の鐘の表面には、116文字が刻まれています。鐘を鋳物で造り上げ、表面の磨きなどを行って

仕上げた後、タガネなどの工具を使って文字を刻み込んだものです。

116文字で記された文章は次のようなものです。縦書きの漢文体で、漢字のみで記されています。

最初に原文(横書きにして、句読点を補ってあります、下段におおまかな内容を掲げます。

原文

武州埼玉郡岩槻城下鳴時鐘者則

寛文十一年辛亥、城主予州刺史

阿部正春、所令冶工渡辺近江掾

正次新鋳也。至今五十年、釁郄稍

多而音響不調也。於是因仍旧制、

使江都良冶小幡内匠勝行改造焉。

冀夫声聞遠大於不朽也。

享保五歳次庚子八月日

岩槻城主伊豆守大江姓永井氏直信誌

大意

武州埼玉郡の岩槻城下に鳴る時の鐘は、

寛文十一年辛亥の年に時の城主伊予守

阿部正春が、鋳物職人の渡辺近江掾正次に

命じて新鋳したものです。その後今まで五十年を経る中で、

ひびが次第に多く生じてしまい、音響にも不具合が出てきました。

そこで、以前と同じように、江戸の名工の小幡内匠勝行に改鋳させました。

その鐘の音がいつまでも、遠くまで鳴り響くことを願います。

享保五年庚子八月日

岩槻城主伊豆守大江姓永井氏の直信がこの鐘の鐘の文章を書きました と。

「時の鐘」への急な階段は昇降禁止措置が施されていた。

奥に在ったのが「 薬師神社 」。

「 薬師神社 」横から、史跡「 時の鐘 」を振り返る。

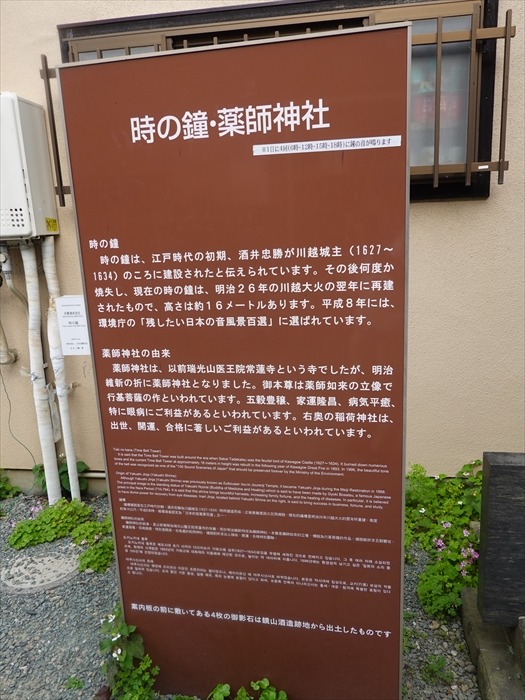

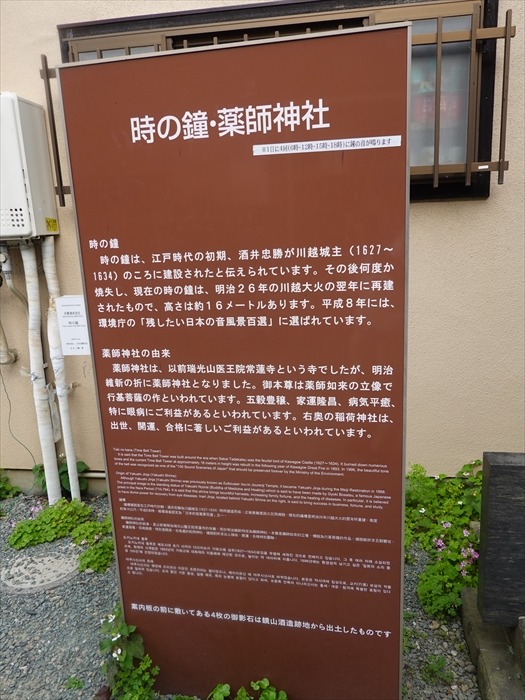

「 時の鐘・薬師神社

時の鐘

時の鐘は、江戸時代の初期、酒井忠勝が川越城主(1627~1634)のころに建設されたと

伝えられています。その後何度か焼失し、現在の時の鐘は、明治26年の川越大火の翌年に

再建されたもので、高さは約16メートルあります。

平成8年には、環境庁の「残したい日本の音風景百選」に選ばれています。

薬師神社の由来

薬師神社は、以前瑞光山医王院常蓮寺という寺でしたが、明治維新の折に薬師神社となりました。

御本尊は薬師如来の立像で行基菩薩の作といわれています。五穀豊穣、家運隆昌、病気平癒、

特に眼病にご利益があるといわれています。右奥の稲荷神社は、出世、開運、合格に著しい

ご利益があるといわれています。」

「 川越小唄

西條八十作詞、町田嘉章作曲

春はうらうら 多賀町あたり

鐘も霞の ヤンレヤレコノ 中で鳴る

鐘もかすみの中で 鳴る

昭和四十五年一月十二日

旧多賀町薬師講

桃林書

山崎石材刻」

手水舎。

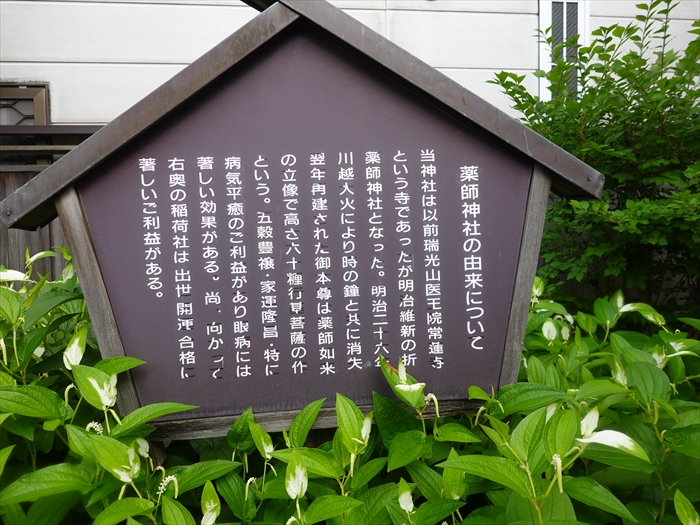

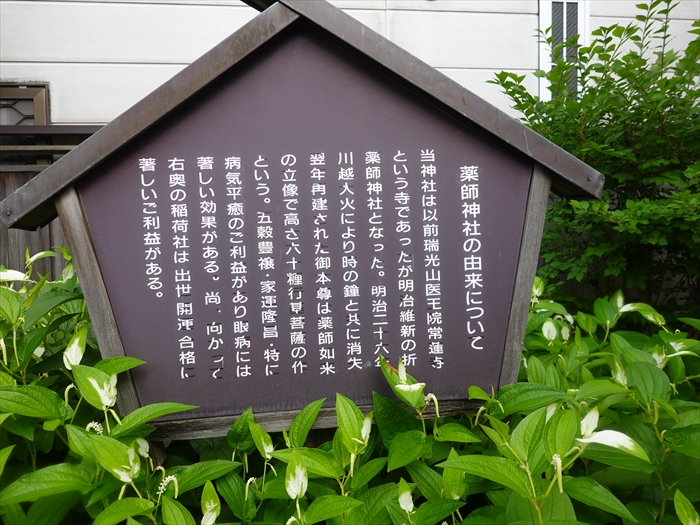

「 薬師神社の由来について

当神社は以前瑞光山医王院常蓮寺という寺であったが明治維新の折薬師神社となった。

明治二十六年川越大火により時の鐘と共に消失翌年再建された御本尊は薬師如来の立像で

高さ六十糎行基菩薩の作という。五穀豊穣・家運隆昌。特に病気平癒のご利益があり眼病には

著しい効果がある。尚、向かって右奥の稲荷社は出世開運合格に著しいご利益がある。」

「 半夏生(はんげしょう) 」も花を咲かせていた。

水辺に群生する白の斑がたいへん美しい涼しげな植物。

「半夏生」の名は、夏至から11日目を半夏生と呼び、その頃に花を付けることから名付けられた

そうです。葉っぱの半分ほどが真っ白な白粉を塗ったような様子から「半化粧」とも呼ばれます。

開花と同時に花穂のすぐ下の葉が白く変わります。

白くなる面積は個体差がありますが、半分くらい~9割ほどで、葉っぱ全体が真っ白くなることは

ありません。

花が終わる頃には葉っぱは緑に戻ります。なんとも不思議で神秘的 です。

半夏生は虫媒花であるため、葉を白くして虫に花のありかを知らせるためではないか と言われて

いるそうです とネットから。

「川越・蔵造りの街並み」に向かって散策開始。

川越には「蔵造りの町並み」が今も残っているのだ。

蔵造りは類焼を防ぐための巧妙な耐火建築で、江戸の町家形式として発達したもの。

今の東京では見ることのできない江戸の面影をとどめている。

平成11年12月には国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され、平成19年1月には

「美しい日本の歴史的風土100選」に選定 されたのだ。

「札の辻」交差点を通過し南に進む。

「 川越・蔵造りの街並み 」近くのマップ。

客待ちする人力車 。

「札の辻」 交差点。

「蔵造りの街並み」と川越市役所前の道がクロスする交差点が札の辻。

札の辻は、川越城下町の中心として、 高札場(こうさつば)があった場所 。

高札場とは、幕府が決めた法度(はっと)や掟書きなどを木の板(高札)に書き、人目を引くように

高く掲げる場所のこと。全国的にも各地に「札の辻」地名は残っているのだ。

江戸時代の川越城と札の辻周辺図 。

交通量、人出も多かった。

往路は「仲町」交差点に向かって左側の 「 川越・蔵造りの街並み 」をカメラで追う。

お菓子の紋蔵庵 - 蔵の街店 」👈️リンク。

川越市元町1-15-5。

屋根の上には3匹の豚のオブジェ 、食欲をそそるにおいがただよう

「 ミオ・カザロ(Mio Casalo)蔵のまち店 」👈️リンク。

川越市元町1-15-3。

「 重要文化財 大澤家住宅 」。

大沢家住宅は、呉服太物商、西村半右衛門(屋号「近江屋」)が建てたもので、間口6間

奥行4間の規模の大きな町家である。明治26年(1893)の大火に焼け残った貴重な建築であり、

棟木に打ち付けてある祈祷札及び神棚の墨書から寛政4年(1792)に建設されたことが

わかっている。建物は、切妻造桟瓦葺屋根の総二階で、前面に奥行4尺の下屋庇が付く。

軒は出桁で支えるが、明治大火後の店蔵と異なり軒蛇腹はなく、2階正面の窓も土塗りの

親子格子で構成されており、土蔵造というよりも塗家造の町家といえよう。建築当初は、

庇正面だけではなく南面まで廻っていたが、現在は撤去されている。正面の庇は中央間が

開放され、左右脇間が腰壁で創建時は庇柱内側に防火戸を立てる構えであった。1階は

手前半間通りを土間とし、奥を床上部分とする一室空間で、背面側中央に間口3間奥行半間の

神棚を設け、2階へは東南隅の箱階段で登った。1階の戸締まりは、庇との境に入った摺揚戸で

行われ、背面は、観音開きの土扉が神棚の両脇に2箇所設けられ、火災の際には住居部分と

完全に分離できるようになっている。2階は5室からなり、棟通りで二つに分かれ、正面北側の

14畳間には床の間と地袋付きの床脇が備えられている。大沢家住宅は、明治大火後に毅然とした

姿で川越商人たちの目前に現出し、土蔵造建築の防火性を実証させた町家であり、川越における

土蔵造の町並みが誕生するきっかけをつくった貴重な建築といえる と。

「 民芸品 小松屋 」👈️リンク と書かれた暖簾。

1893年の大火の際に蔵造りの大沢家住宅が焼けずに残ったことから、次々と蔵が建てられる

ようになったと。その街並みは埼玉県で唯一、国の重要伝統的建築物群保存地区。

「 重要文化財・建造物 大沢家住宅

桟瓦葺、切妻造、二階建、間口六間、奥行四間半の店蔵造りである。一階は店舗で二階前面には

土格子があり、外観は全体的に簡素であって壮重な感がある。

この建造物は、川越城下町の中心部である札の辻の傍らにあって、呉服太物の豪商

近江屋半右衛門が寛政四年(一七九二)に店舗として建てたものである。防火を目的とする

土蔵造りの故にその後数度の大火にも類焼をまぬがれた。関東地方の町家の蔵造り、商家の

古い例として、もっとも重要な建造物である。

なお、平成元年より平成四年にわたり、大規模な修理が行なわれ、寛政四年当時の姿に復元

された。」

店の中に入って。

1792年築造。 川越最古の商家 (国指定重要文化財) 店内は江戸時代の呉服屋のおもむきを

残していた。 落ち着いた和小物を中心に山車のミニチュア、時の鐘ストラップ等 川越の民芸品が

多数販売されていた。

「稲荷小路」の先にあったのが本格自家製うどん屋「 金笛うんとん処春夏秋冬 」。

金笛醤油が提供するこだわり醤油を生かした豊富なメニューを用意。

明治以降に建てられた 蔵造り建物の窓は重厚な観音開扉。

その隣に「 杉養蜂園 川越店 」👈️リンク。

蜂蜜の専門店 。

自社で育てたミツバチで国産蜜を採っているとのこと。

店内では話題のマヌカ蜜をはじめ、ローヤルゼリー、プロポリスといった健康食品や、

蜂蜜やローヤルゼリーを使った化粧品などもあった。

蜂の巣ソフトクリームやハチミツドリンクも人気。

同じ通りに2店舗を構えていた。

「巣みつ」も並んでいた。

働き蜂により、蜜の濃縮が完了し、ミツバチが自ら分泌する蜜ろうで巣房に蓋をして 、

白い蜜蓋で覆われた蜂蜜の巣枠を、 そのまま切り出した「巣みつ」 。

「 巣みつ 」。

キャラクターショップ「 どんぐり共和国 川越店 」。

日本にとどまらず、世界にファンがひろがるスタジオジブリのキャラクターたち。

そんなキャラクター商品を川越でも購入できる店。

目じるしは、おなじみトトロの巨大看板。ポニョやキキも勢ぞろい。

川越市幸町10-12明文堂 101。

ここにも「 杉養蜂園 」。

こちらが川越2号店。

閉ざされたシャッターには「 明治二十六年頃此処に在った土蔵です 」と。

右手に「 古美術 まちかん 」と書かれた大きな表札が掲げられていたが。

アンティークショップであったのだろうか。

ベーカリー「 みっふぃー蔵のきっちん&べーかりー 川越店 」👈️リンク。

左に 豆菓子「豆吉本舗」 。

豆吉本舗は、たくさんの種類の豆菓子を取り揃えた豆菓子専門店。

きなこ豆、いわし豆、梅干豆、みそがらめ、小豆ミルク豆、抹茶青大豆...

その他にも多くの豆菓子を揃えているとのこと。

右に「 菓寮 花小路 」。

「 焼きかりんとう 」や「 早川ポテト 」、色々な味の「一口ようかん」など、ほっこりしたお菓子は

老若男女楽しめます。「黒糖のゴーフレット」や「焼かりんとう」には季節毎のフレーバーも

登場し、通年お楽しみいただけます。」と。

その先にも蔵造りの店舗「 川越酒店 」が。

蔵造りをズームして。

「時の鐘」に向かって左折して「鐘つき通り」を進むと右側に在った

「 近長 細田長兵衛商店 」は閉まっていたが。

「近長」と書かれた絵画看板が2枚。

そして史跡「 時の鐘 」に到着。

川越市指定文化財「時の鐘」は、 寛永4年(1627)から同11年(1634)の間に川越城主

酒井忠勝が、多賀町(いまの幸町)の現在の場所に建てたものが最初 といわれています。

創建された 江戸時代の初期から、暮らしに欠かせない「時」を告げてきた小江戸川越の

シンボル です。

現在の鐘楼は、明治26年(1893)に起きた川越大火の翌年に再建 されたもの。

3層構造で、高さ約16メートル 。

平成8年に、時の鐘は環境庁主催の「 残したい“日本の音風景100選” 」に選ばれました と。

鐘つき時間 👈️ リンク

1日に4回、自動鐘打機により鐘つきを行っています。

午前6時・正午・午後3時・午後6時

「川越の時の鐘」。

「 残したい日本の音風景百選

平成八年七月一日環境庁認定

川越の時の鐘

私たちは、日常生活の中で耳を澄ませば聞こえてくる様々な音に囲まれて生活しています。

環境庁は、全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願って

いる音の聞こえる環境(音風景)を「残したい日本の音風景百選」として認定しました。

川越市では、江戸時代初期から時を告げてきた「時の鐘」が認定されました。

いつまでも人々の心に響く、鐘の音と蔵造りの町並みがっくり出す音風景を大切にしていきたい

と思います。

川越市」

「 ときのかねひろば

城下町のたたずまいが色濃く残る街並みのなか、ひときわ高い「時の鐘」は、いつの時代も

川越のまちのシンボルです。

川越のまちのシンボルです。

「ときのかねひろば」は、時の鐘耐震化工事で出土した受玉石(うけたまいし)などを公開・

活用するために設置しました。」

「時の鐘」は全高:17.5m と。

活用するために設置しました。」

「時の鐘」は全高:17.5m と。

「時の鐘」の下を潜り、振り返って見上げると「 鐘突き棒 」の姿が確認できた。

ズームして。

平時は、「 鐘突き棒 」は油圧?電動?シリンダーで作られた、 自動鐘打機 にて時を鳴らして

いるのであろうか?

「時の鐘」の鐘の写真 をネットから。

市指定文化財「時の鐘」は、江戸時代中期の享保5年(1720)に鋳造された銅鐘。

もとは、その49年前の寛文11年(1671)に当時の岩槻城主阿部正春が鋳造させたもの

でしたが、ひびにより鐘の音に不具合が生じたため、改鋳された。それが、現在の鐘であると。

時の鐘の表面には、116文字が刻まれています。鐘を鋳物で造り上げ、表面の磨きなどを行って

仕上げた後、タガネなどの工具を使って文字を刻み込んだものです。

116文字で記された文章は次のようなものです。縦書きの漢文体で、漢字のみで記されています。

最初に原文(横書きにして、句読点を補ってあります、下段におおまかな内容を掲げます。

原文

武州埼玉郡岩槻城下鳴時鐘者則

寛文十一年辛亥、城主予州刺史

阿部正春、所令冶工渡辺近江掾

正次新鋳也。至今五十年、釁郄稍

多而音響不調也。於是因仍旧制、

使江都良冶小幡内匠勝行改造焉。

冀夫声聞遠大於不朽也。

享保五歳次庚子八月日

岩槻城主伊豆守大江姓永井氏直信誌

大意

武州埼玉郡の岩槻城下に鳴る時の鐘は、

寛文十一年辛亥の年に時の城主伊予守

阿部正春が、鋳物職人の渡辺近江掾正次に

命じて新鋳したものです。その後今まで五十年を経る中で、

ひびが次第に多く生じてしまい、音響にも不具合が出てきました。

そこで、以前と同じように、江戸の名工の小幡内匠勝行に改鋳させました。

その鐘の音がいつまでも、遠くまで鳴り響くことを願います。

享保五年庚子八月日

岩槻城主伊豆守大江姓永井氏の直信がこの鐘の鐘の文章を書きました と。

「時の鐘」への急な階段は昇降禁止措置が施されていた。

奥に在ったのが「 薬師神社 」。

「 薬師神社 」横から、史跡「 時の鐘 」を振り返る。

「 時の鐘・薬師神社

時の鐘

時の鐘は、江戸時代の初期、酒井忠勝が川越城主(1627~1634)のころに建設されたと

伝えられています。その後何度か焼失し、現在の時の鐘は、明治26年の川越大火の翌年に

再建されたもので、高さは約16メートルあります。

平成8年には、環境庁の「残したい日本の音風景百選」に選ばれています。

薬師神社の由来

薬師神社は、以前瑞光山医王院常蓮寺という寺でしたが、明治維新の折に薬師神社となりました。

御本尊は薬師如来の立像で行基菩薩の作といわれています。五穀豊穣、家運隆昌、病気平癒、

特に眼病にご利益があるといわれています。右奥の稲荷神社は、出世、開運、合格に著しい

ご利益があるといわれています。」

「 川越小唄

西條八十作詞、町田嘉章作曲

春はうらうら 多賀町あたり

鐘も霞の ヤンレヤレコノ 中で鳴る

鐘もかすみの中で 鳴る

昭和四十五年一月十二日

旧多賀町薬師講

桃林書

山崎石材刻」

手水舎。

「 薬師神社の由来について

当神社は以前瑞光山医王院常蓮寺という寺であったが明治維新の折薬師神社となった。

明治二十六年川越大火により時の鐘と共に消失翌年再建された御本尊は薬師如来の立像で

高さ六十糎行基菩薩の作という。五穀豊穣・家運隆昌。特に病気平癒のご利益があり眼病には

著しい効果がある。尚、向かって右奥の稲荷社は出世開運合格に著しいご利益がある。」

「 半夏生(はんげしょう) 」も花を咲かせていた。

水辺に群生する白の斑がたいへん美しい涼しげな植物。

「半夏生」の名は、夏至から11日目を半夏生と呼び、その頃に花を付けることから名付けられた

そうです。葉っぱの半分ほどが真っ白な白粉を塗ったような様子から「半化粧」とも呼ばれます。

開花と同時に花穂のすぐ下の葉が白く変わります。

白くなる面積は個体差がありますが、半分くらい~9割ほどで、葉っぱ全体が真っ白くなることは

ありません。

花が終わる頃には葉っぱは緑に戻ります。なんとも不思議で神秘的 です。

半夏生は虫媒花であるため、葉を白くして虫に花のありかを知らせるためではないか と言われて

いるそうです とネットから。

扁額「 川越薬師如来

」。

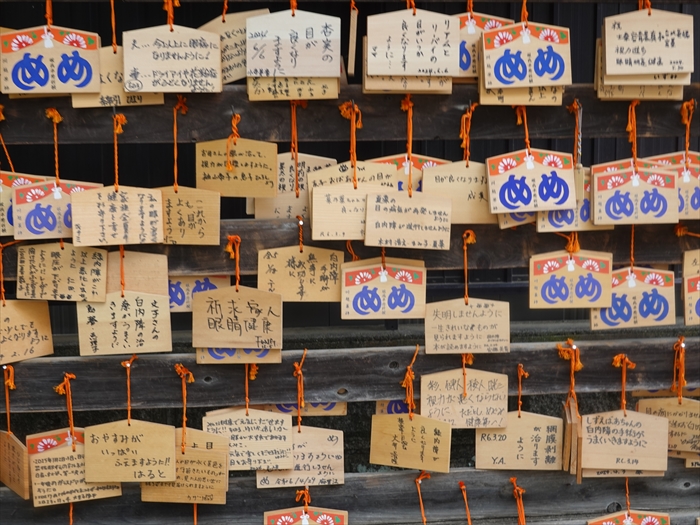

「 絵馬掛け処

」。

「め」を鏡文字にした絵馬が飾られていた。

眼病に特化した薬師さまであるとのこと。

「古来各地から「薬師様は目の神様」と信仰され底翳(そこひ)を患う者の参拝があり、

お礼に描かれた向かい目の絵馬が数多く見られる。(P202)」と記載ありとのこと。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.