PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

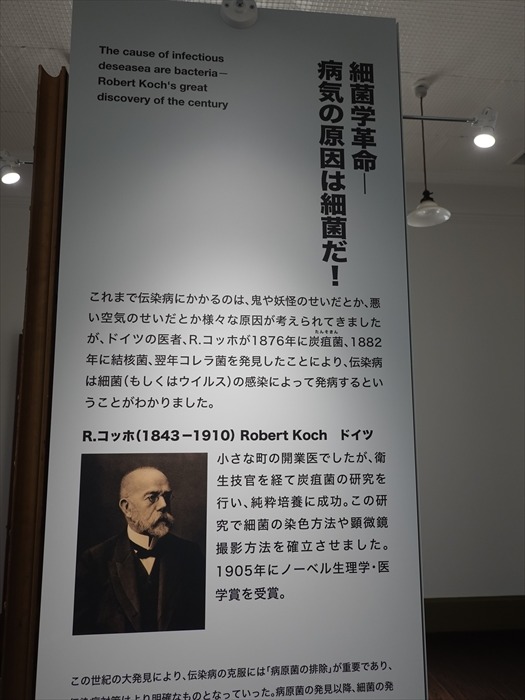

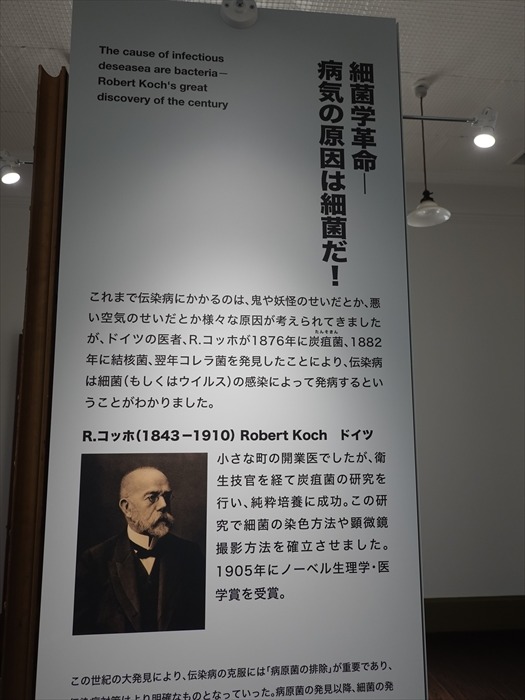

「 細菌学革命ー病気の原因は細菌だ!

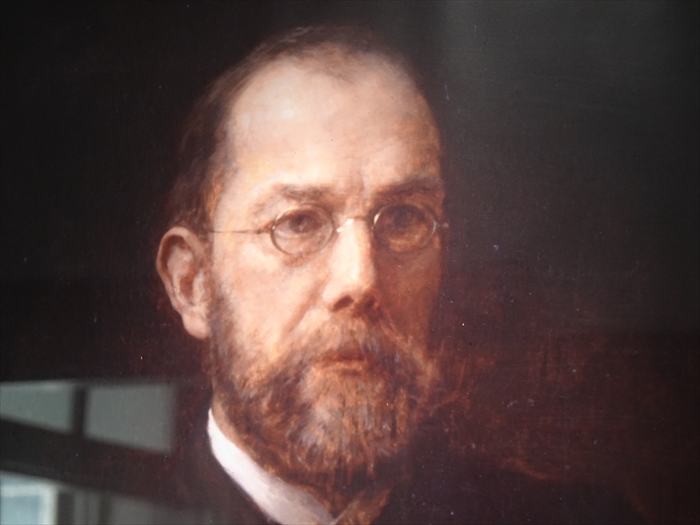

Robert Herman Koch (1843 - 1910)

近づいて。

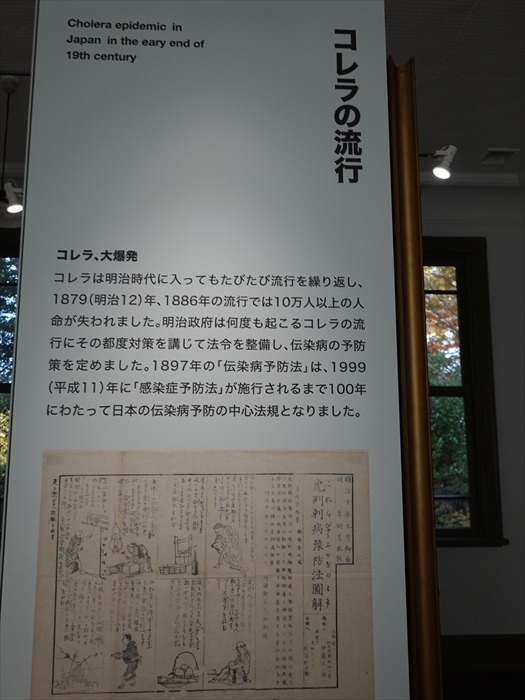

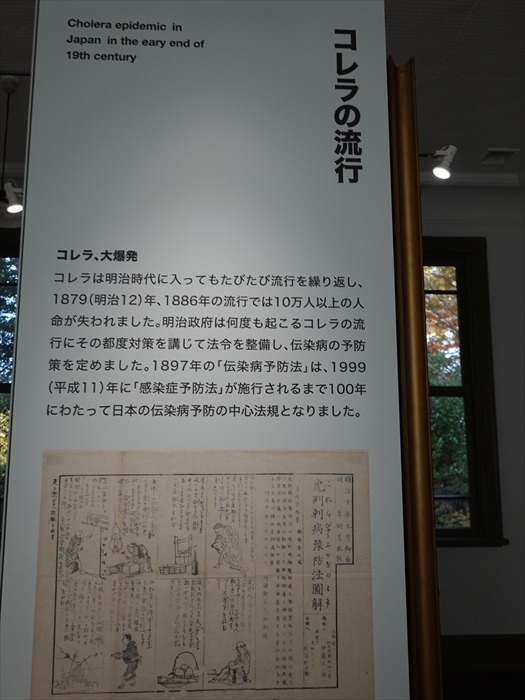

「 コレラの流行

コレラ、大爆発

コレラは明治時代に入ってもたびたび流行を繰り返し、1879 (明治12)年、1886年の流行では

10万人以上の人命が失われました。明治政府は何度も起こるコレラの流行にその都度対策を

講じて法令を整備し、伝染病の予防策を定めました。1897年の「伝染病予防法」は、1999

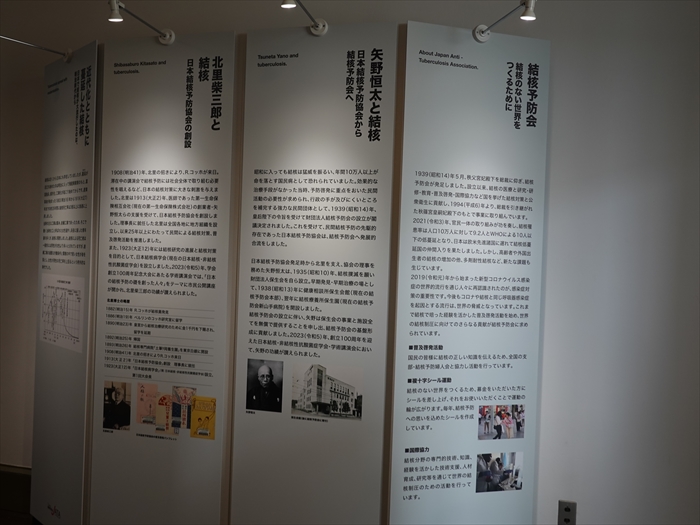

右から、

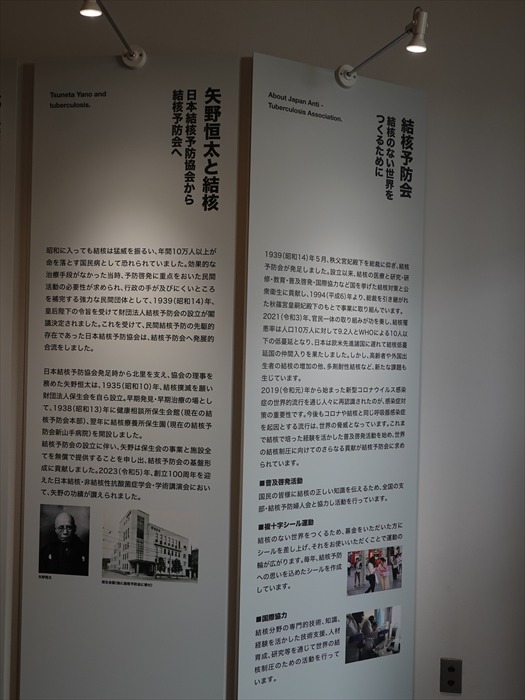

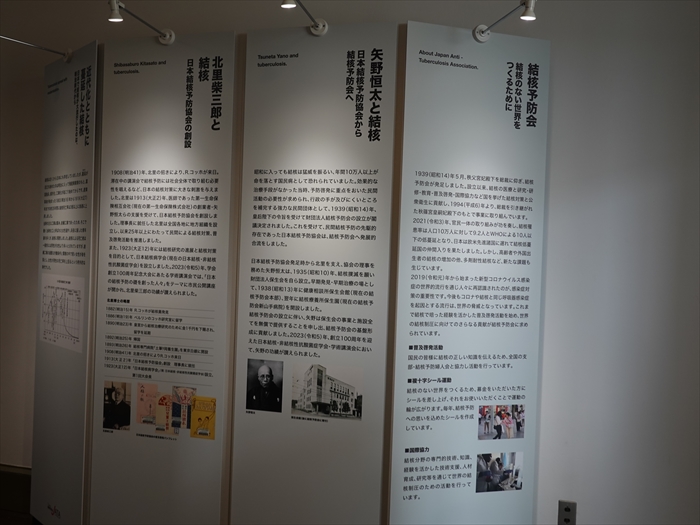

・結核予防会 結核のない世界をつくるために

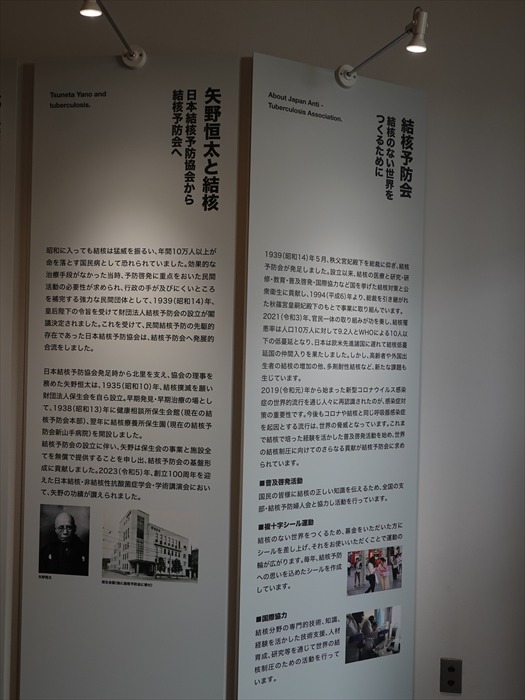

・ 矢野恒太と結核 日本結核予防協会から結核予防会へ

・北里柴三郎と結核 日本結核予防協会の創設

・近代化とともに蔓延した結核

「 結核予防会

結核のない世界をつくるために

北里柴三郎と結核

日本結核予防協会の創設

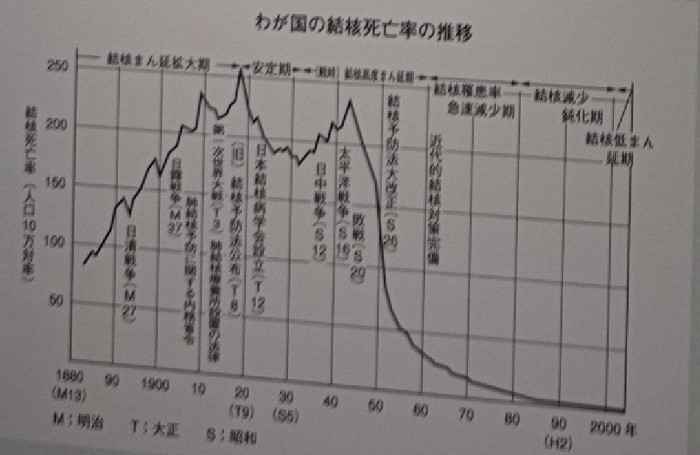

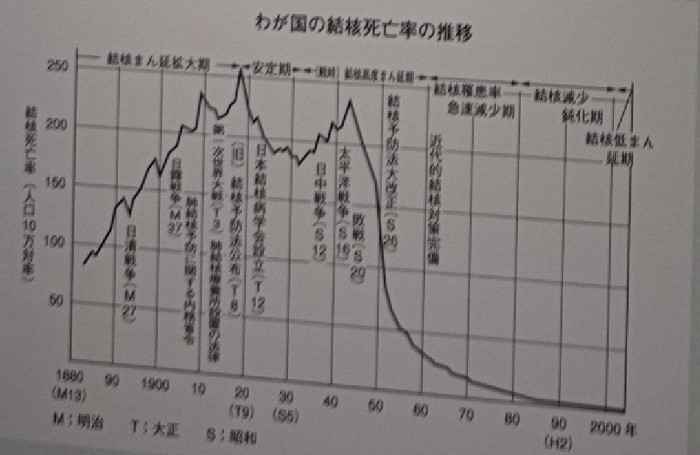

「 わが国の結核死亡率の推移 」。

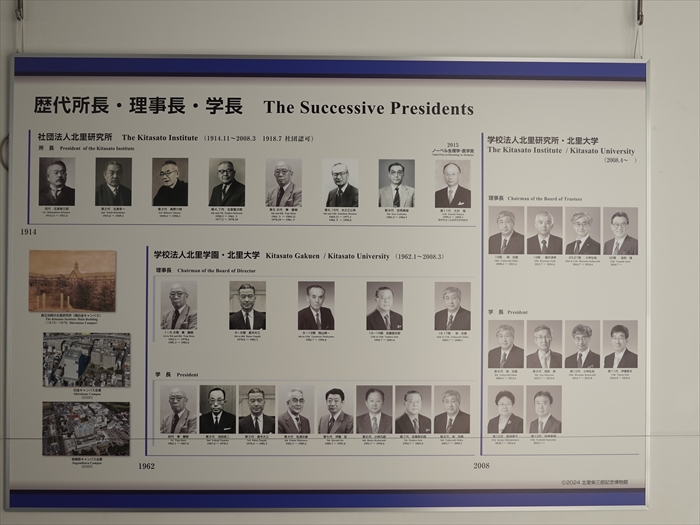

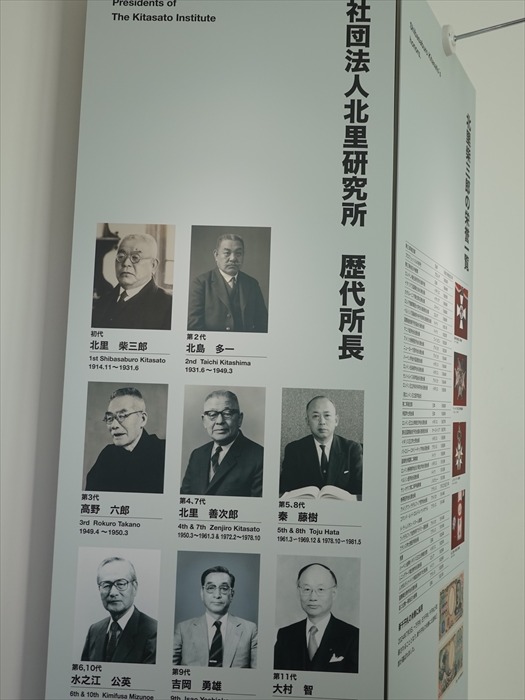

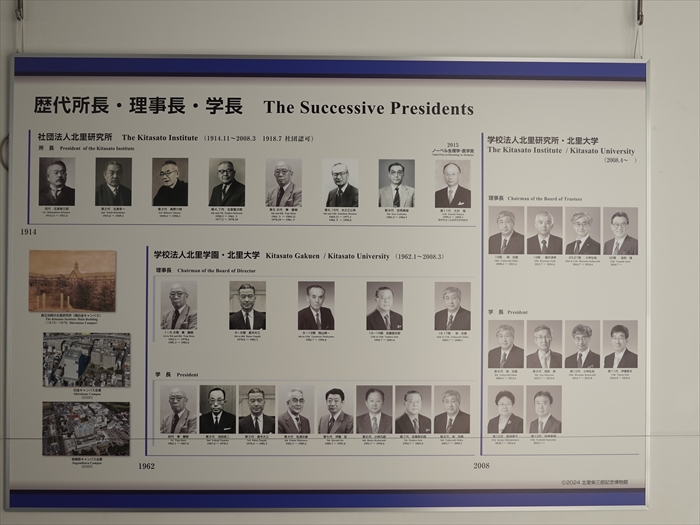

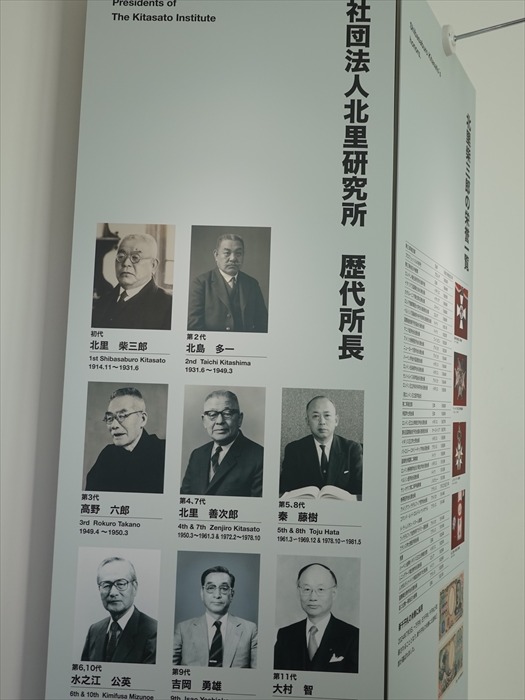

「 歴代所長・理事長・学長

社団法人北里研究所 (1914.11~2008.3 1918.7 社団認可)

所 長

初代 北里柴三郎

・

・

・

第11代 大村 智 2015 ノーベル生理学・医学賞 」

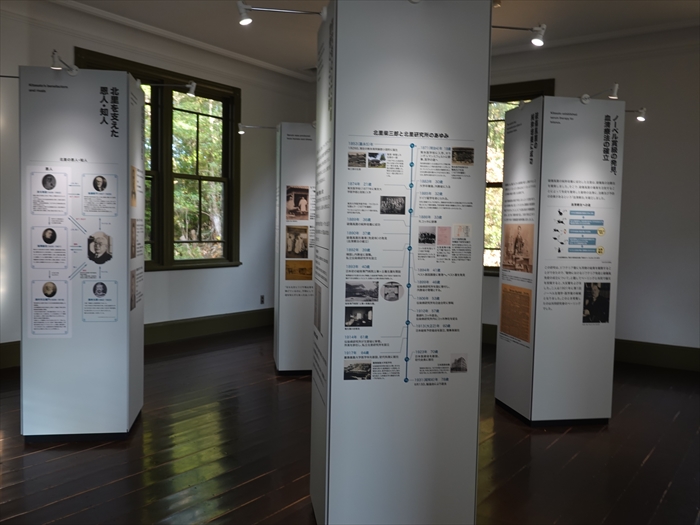

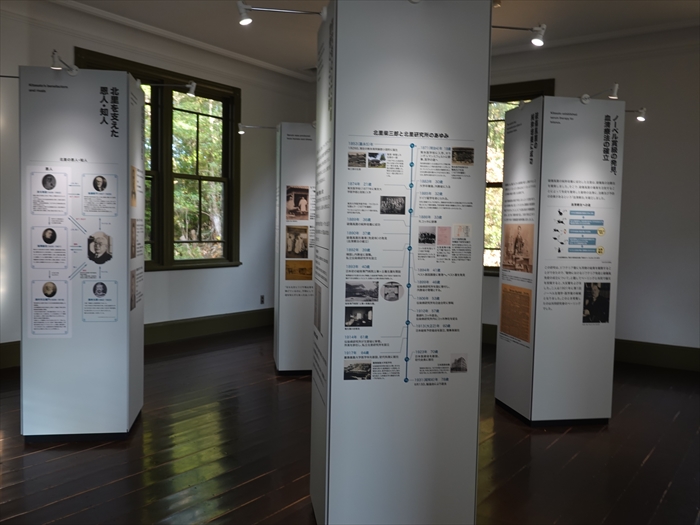

北里柴三郎と北里研究所に関する案内ボード が並ぶ。

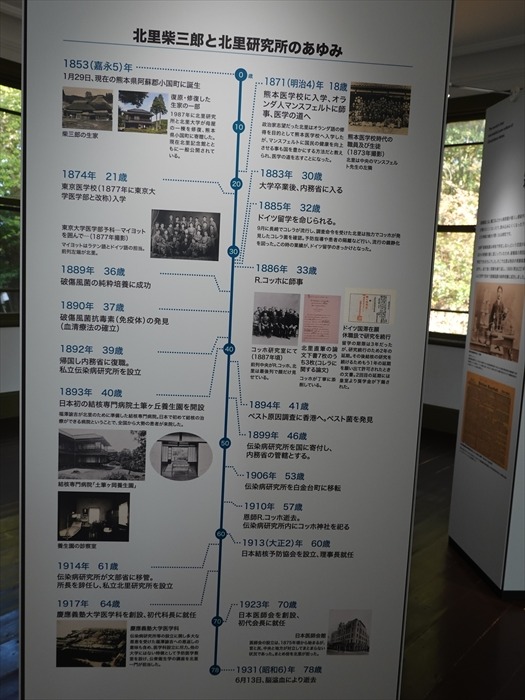

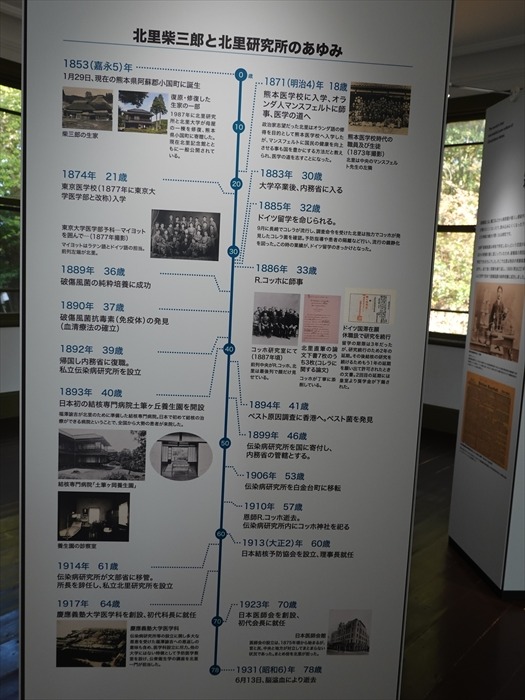

「 北里柴三郎と北里研究所のあゆみ 」。

「 研究者としての顔 官僚としての顔

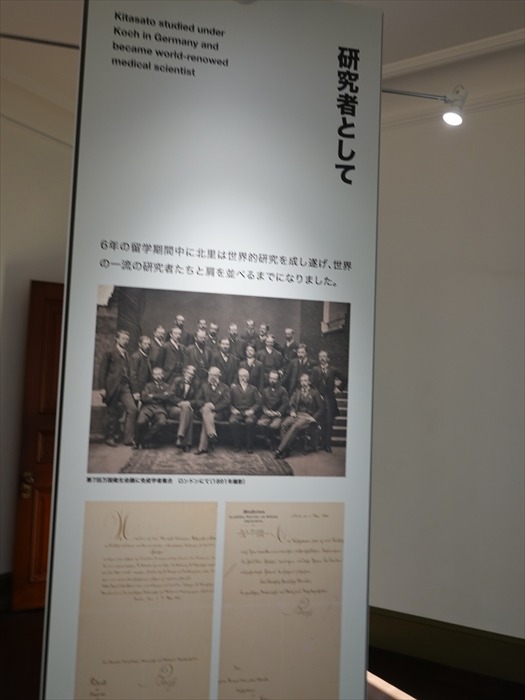

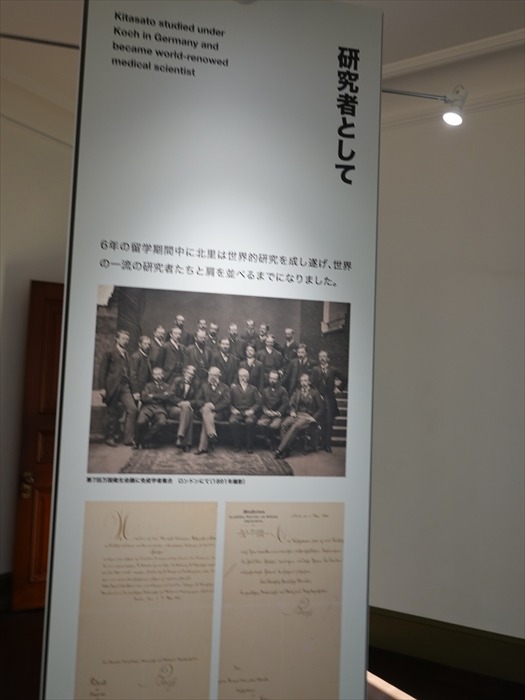

研究者として

6年の留学期間中に北里は世界的研究を成し遂げ、世界の一流の研究者たちと肩を並べる

までになりました。」

第7回万国衛生および人口統計会議(ロンドン、明治24年)の細菌学部門の出席者。

中列右から4人目が北里 。免疫学という新たな学問の扉を開き、最高峰の学者と肩を並べた。

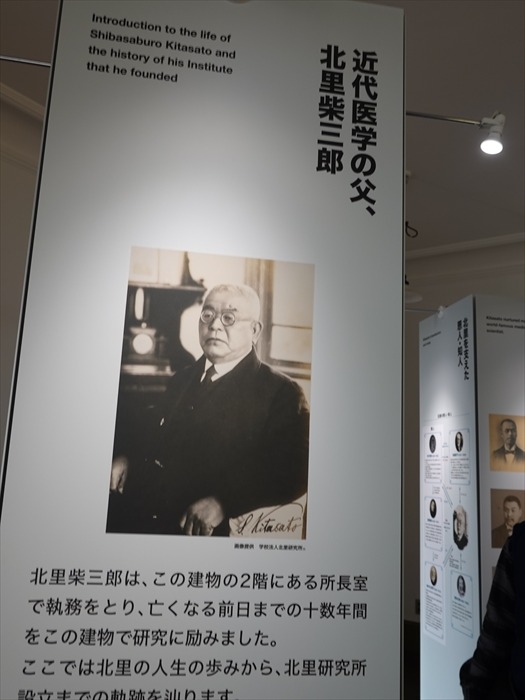

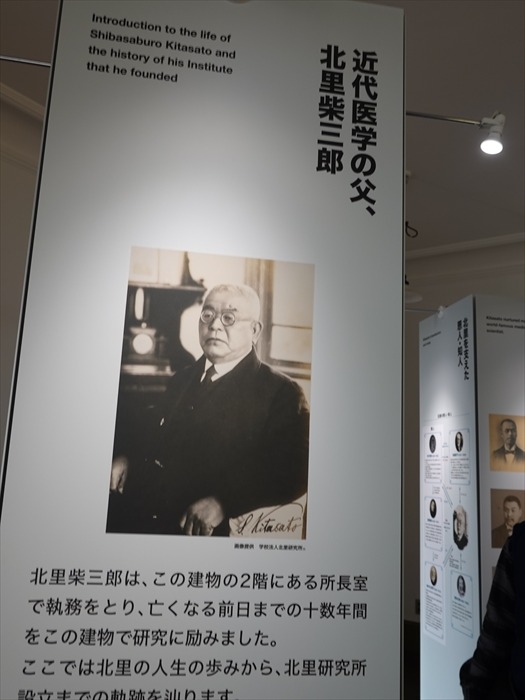

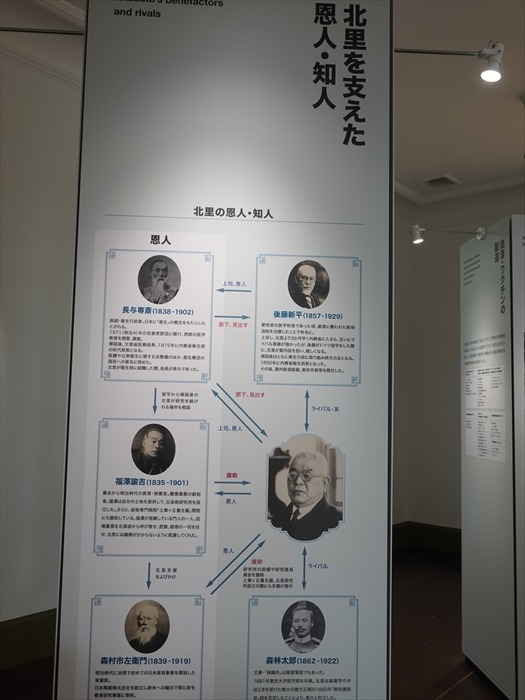

「 近代医学の父、

北里柴三郎

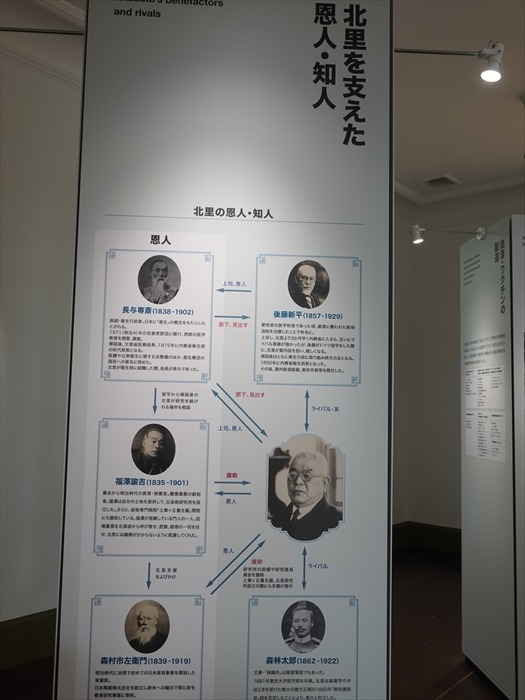

北里を支えた恩人・知人 」

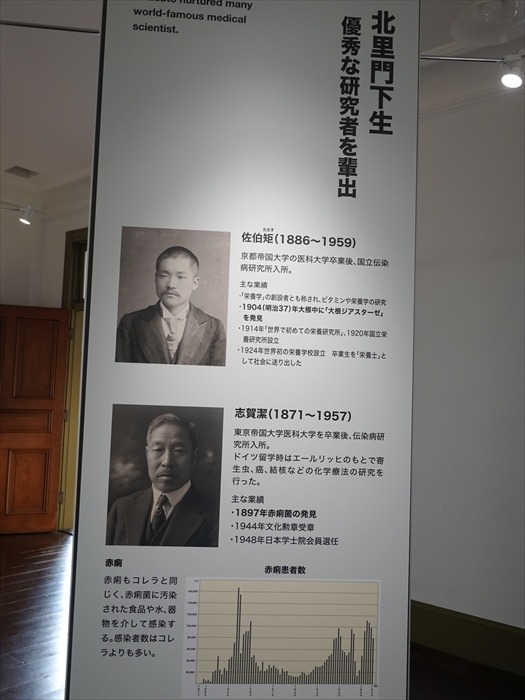

「 北里門下生

優秀な研究者を輩出 」

野口英世(1876 ~ 1928)

梅毒

バウル・エールリッヒ( 1854 ~ 1915 )ドイツ

コッホ研究所でべーリングのジフテリア血清の研究サポートや化学療法の研究を行った。

サルバルサンの研究により1908年ノーベルを受賞。」

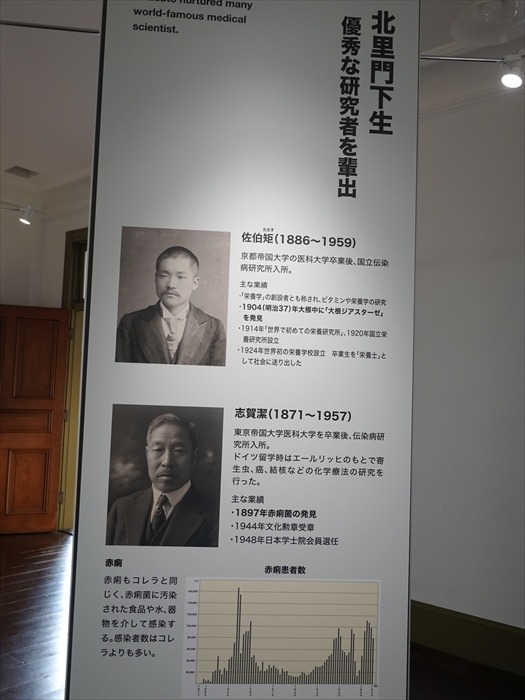

「 北里門下生

優秀な研究者を輩出

佐伯矩(1886 ~ 1959)

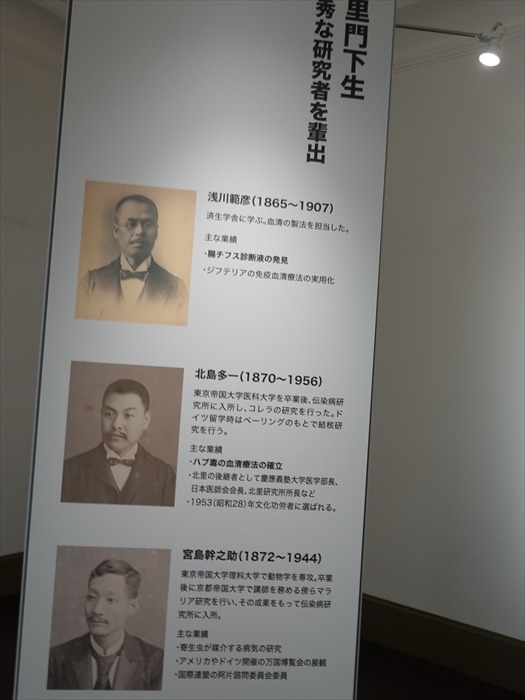

「北里門下生

優秀な研究者を排出

浅川範彦(1865 ~ 1907)

済生学舎に学ぶ。血清の製法を担当した。

主な業績

「 血清製造の風景

馬による抗血清製造

「 血清・ワクチンの製造

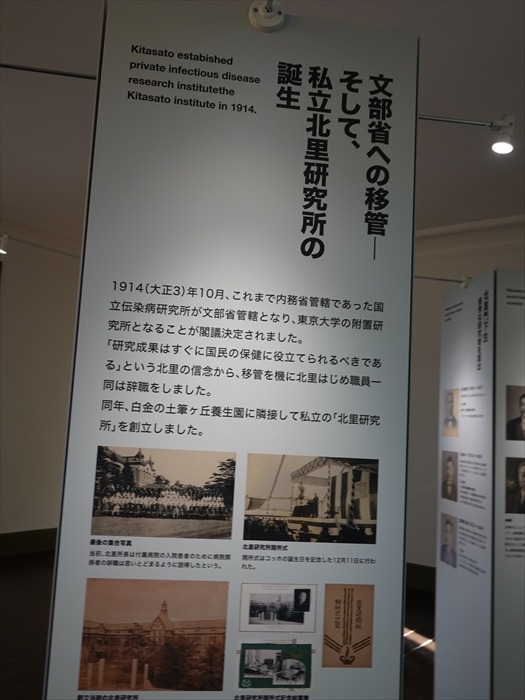

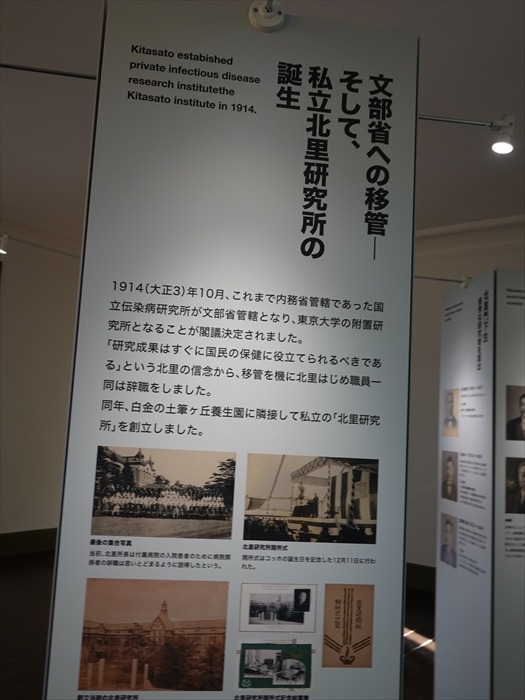

「 文部省への移管ー

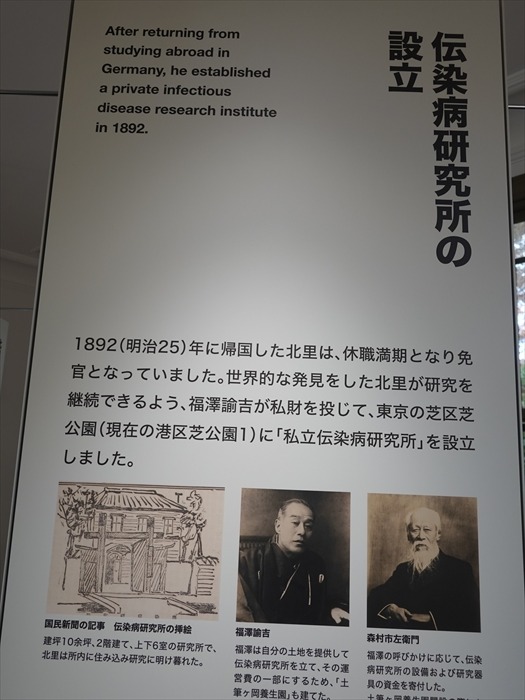

「 伝染病研究所の設立

「 伝染病研究所の歴史

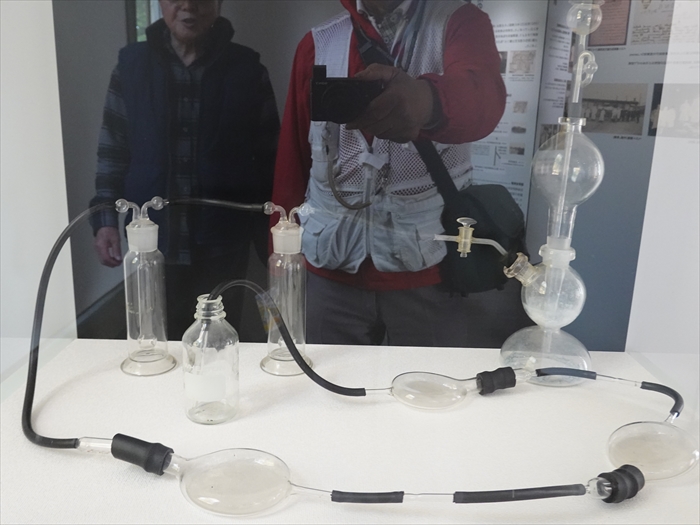

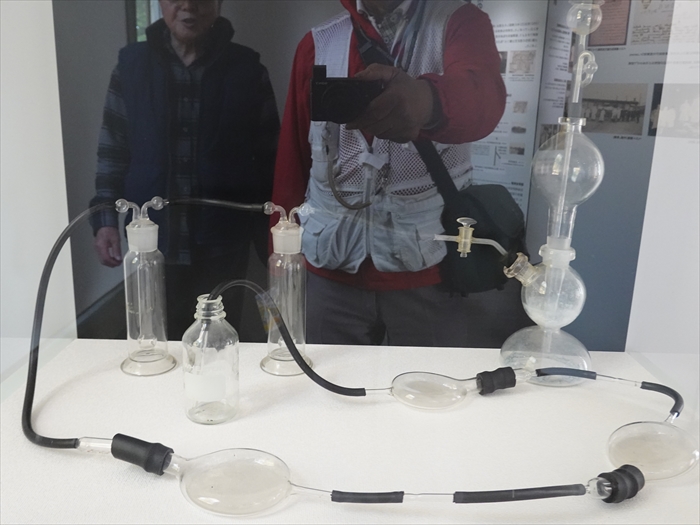

実験器具「 亀の子シャーレ 」👈️リンク。

「亀の子シャーレ」は、培養皿とフタを一体化させ、両端に口がついた亀のような形をした

ガラス器具です。この亀の子シャーレを使って、水素ガスを充満させて両端を閉じることにより

空気を遮断し、酸素がない場所で破傷風菌が増殖することを、北里は世界ではじめて

解き明かしました。

「 結核の「今」(1)

日本の課題

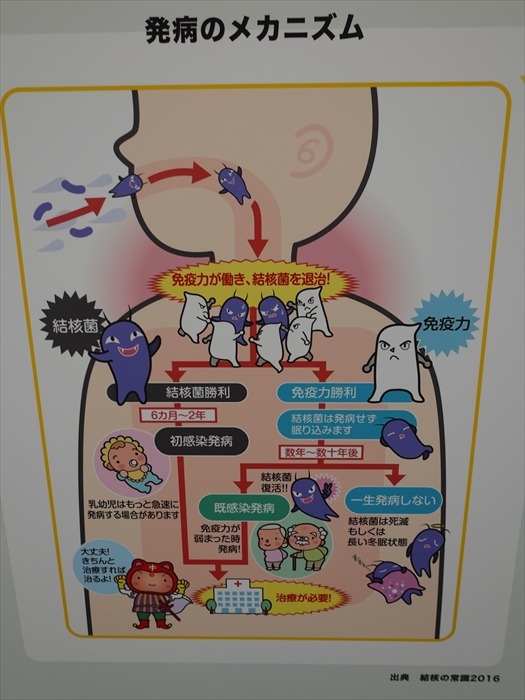

「 発病のメカニズム 」。

「 結核の「今」(2)

結核は世界の健康課題

「 結核ってどんな病気

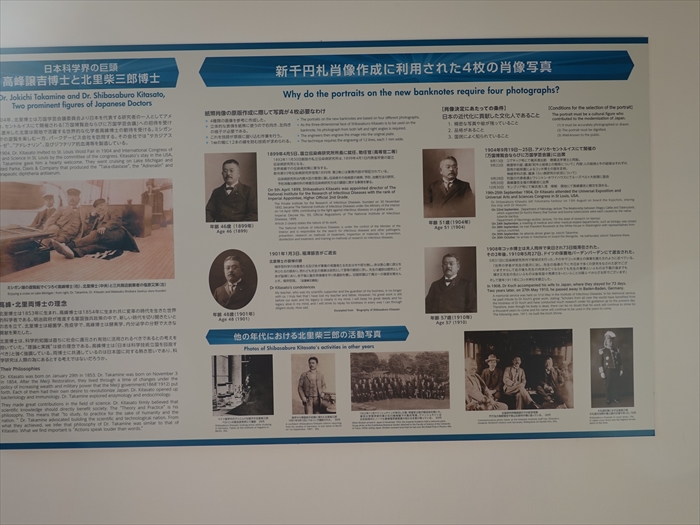

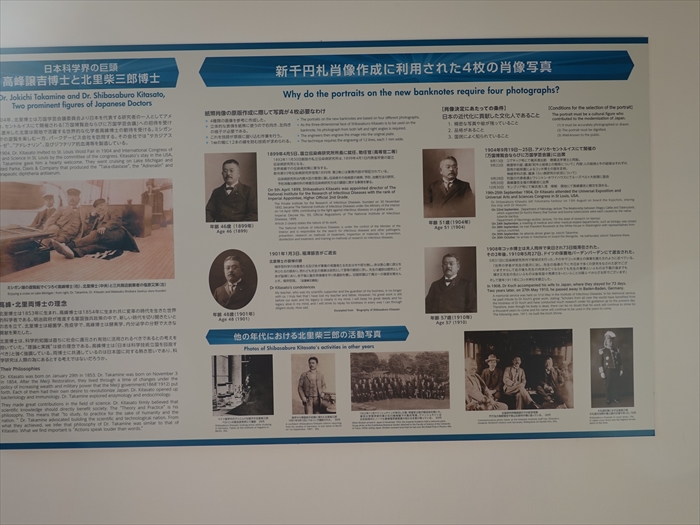

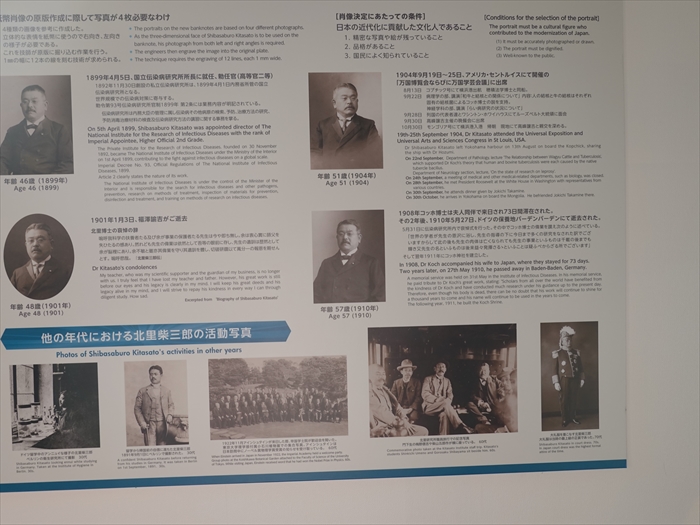

右:「 新千円札肖像作成に利用された4枚の肖像写真

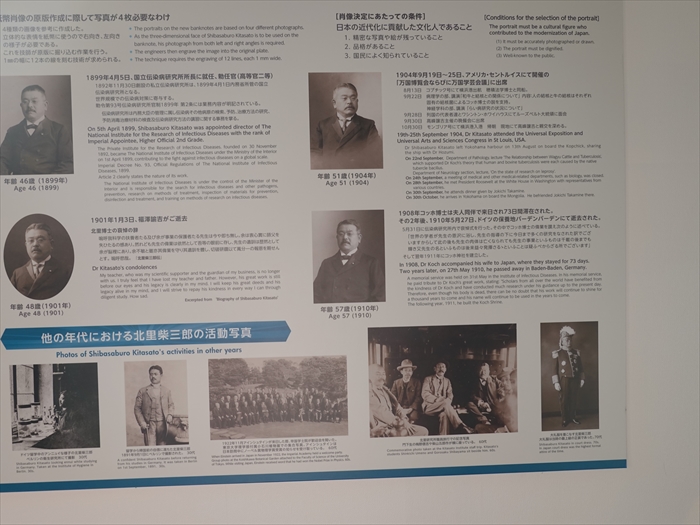

「1899年4月5日、国立伝染病研究所所長に就任、勅任官(高等官ニ等)

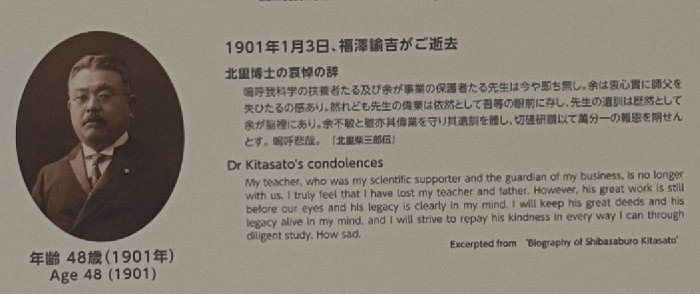

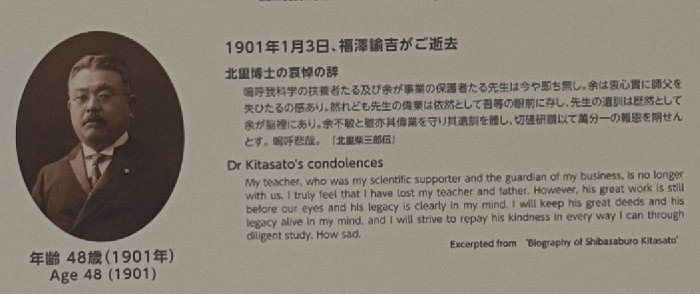

「 1901年1月3日、福澤諭吉がご逝去

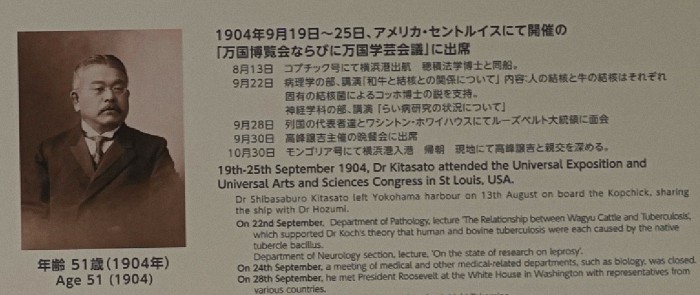

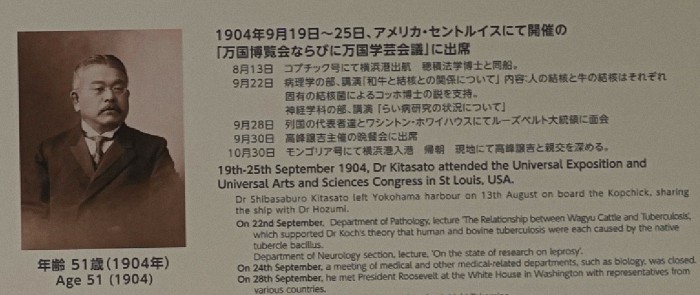

「 1904年9月19日~ 25日、アメリカ・セントルイスにて開催の

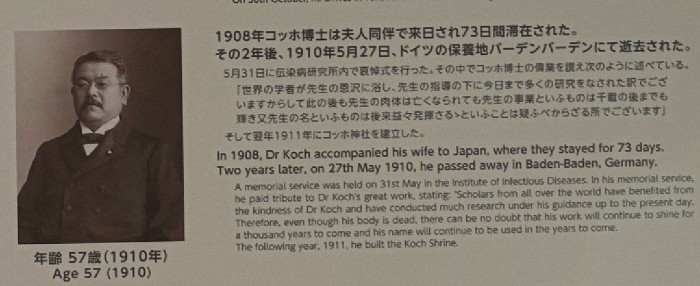

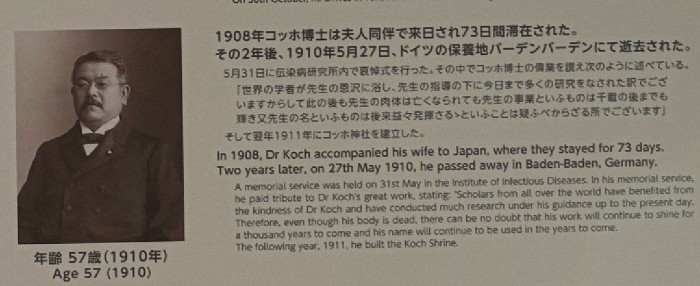

「 1908年コッホ博士は夫人同伴で来日され73日間滞在された。

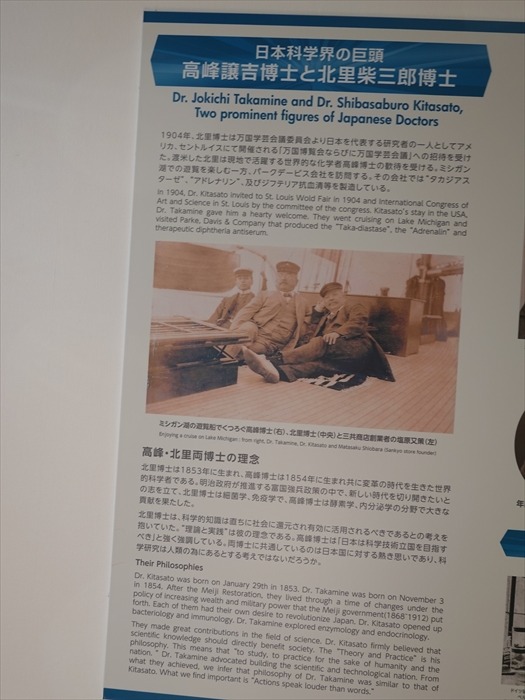

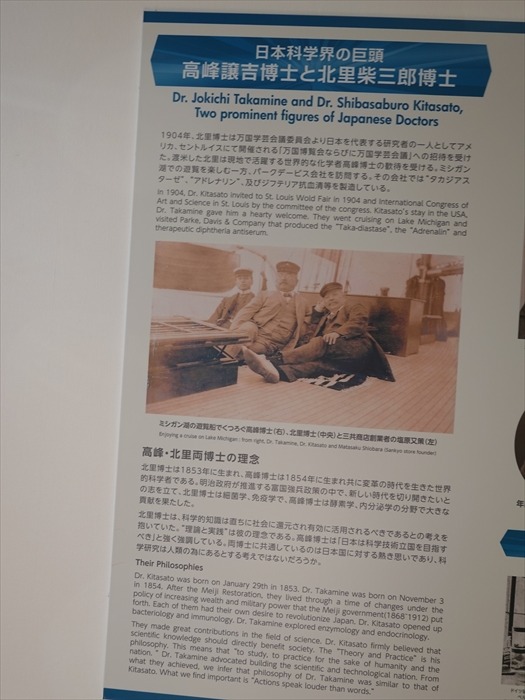

「 日本科学界の巨頭

高峰譲吉博士と北里柴三郎博士

この「実験室」には実験器具等は置いていなかった。

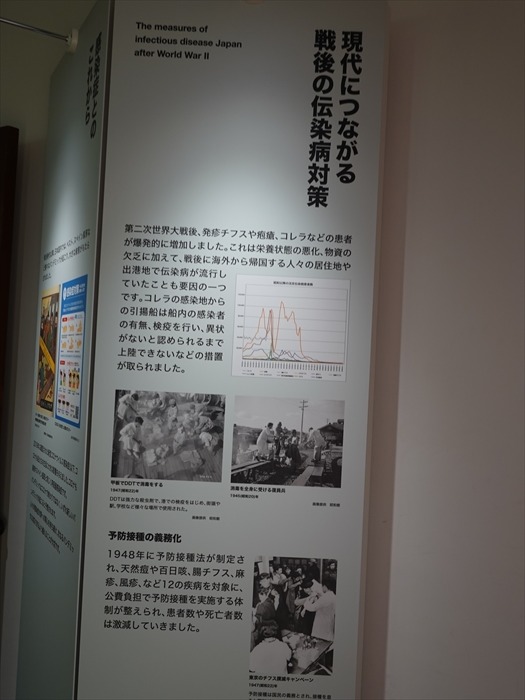

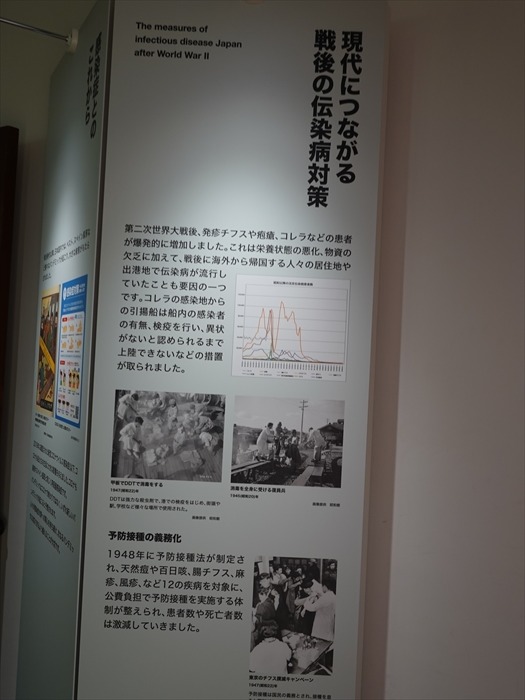

「 現代につながる戦後の伝染病対策

「 感染症とのこれから

「 北里柴三郎の栄誉一覧 」

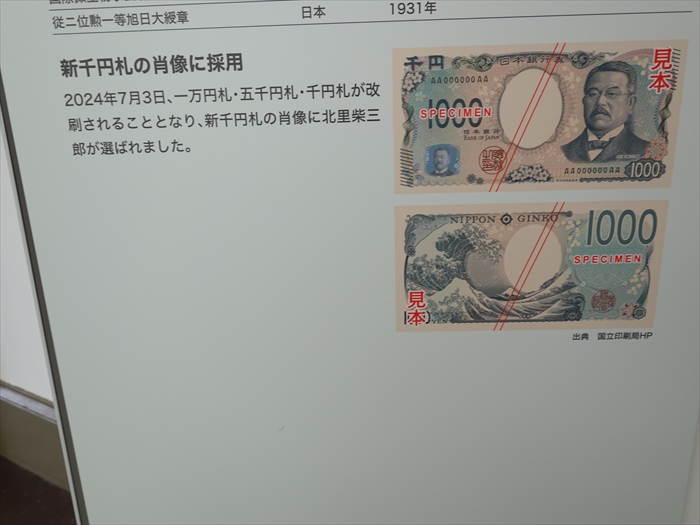

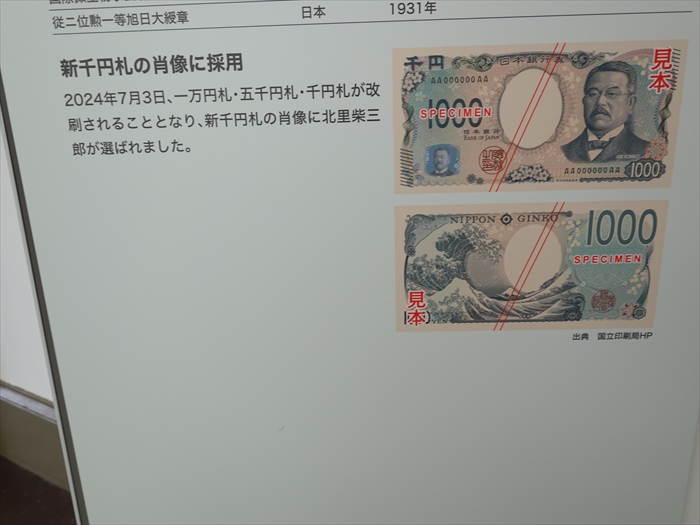

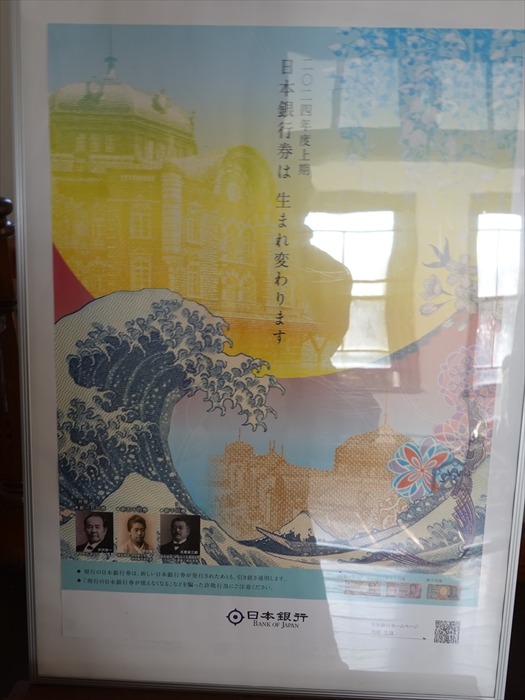

「 新千円札の肖像に採用

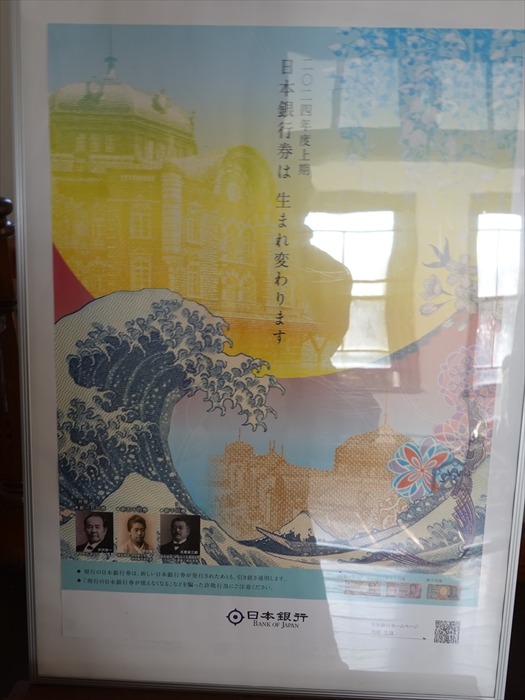

二〇二四年度上期

日本銀行券は 生まれ変わります 」

「 社団法人北里研究所歴代所長 」。

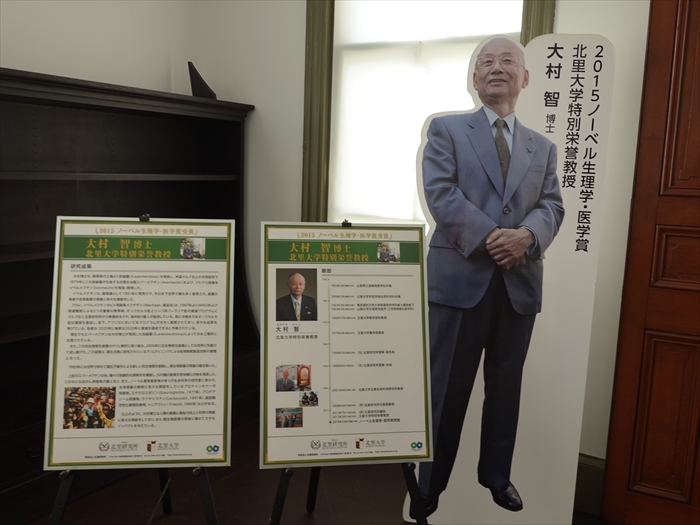

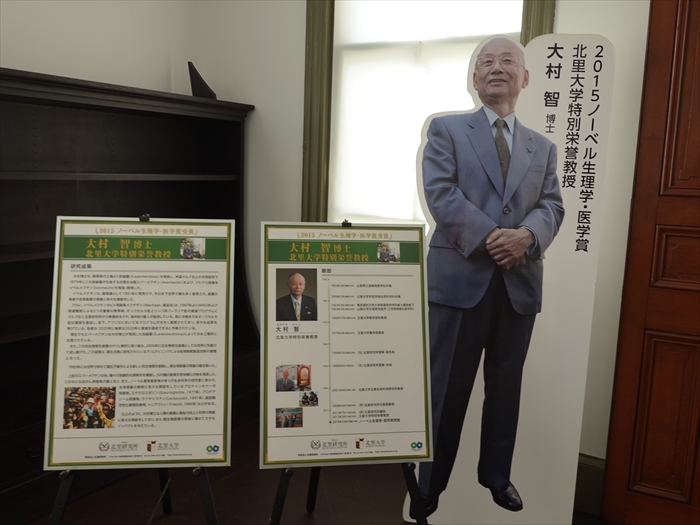

「 2015ノーベル生理学・医学賞

「 (2015 ノーベル生理学・医学賞受賞)

「 虎に翼 主演 伊藤沙莉 」ポスター

日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ、一人の女性の実話に基づく

そして「北里研究所本館・医学館」を十二分に楽しんだ後は、市電京都七条駅前の広場そばに

あるベーカリー・「 食道楽のカレーぱんの店 」を訪ねた。

これまで伝染病にかかるのは、鬼や妖怪のせいだとか、悪い空気のせいだとか様々な原因が

考えられてきましたが、ドイツの医者、R.コッホが1876年に炭疽菌、1882年に結核菌、翌年

コレラ菌を発見したことにより、伝染病は細菌(もしくはウイルス)の感染によって発病すると

いうことがわかりました。

考えられてきましたが、ドイツの医者、R.コッホが1876年に炭疽菌、1882年に結核菌、翌年

コレラ菌を発見したことにより、伝染病は細菌(もしくはウイルス)の感染によって発病すると

いうことがわかりました。

R.コッホ(1843ー1910) Robert Koch ドイツ

小さな町の開業医でしたが、衛生技官を経て炭疽菌の研究を行い、純粋培養に成功。この研究で

細菌の染色方法や顕微鏡撮影方法を確立させました。

小さな町の開業医でしたが、衛生技官を経て炭疽菌の研究を行い、純粋培養に成功。この研究で

細菌の染色方法や顕微鏡撮影方法を確立させました。

1905年にノーベル生理学・医学賞を受賞。」

Robert Herman Koch (1843 - 1910)

近づいて。

「 コレラの流行

コレラ、大爆発

コレラは明治時代に入ってもたびたび流行を繰り返し、1879 (明治12)年、1886年の流行では

10万人以上の人命が失われました。明治政府は何度も起こるコレラの流行にその都度対策を

講じて法令を整備し、伝染病の予防策を定めました。1897年の「伝染病予防法」は、1999

(平成11)年に「感染症予防法」が施行されるまで100年にわたって日本の伝染病予防の

中心法規となりました。」

中心法規となりました。」

右から、

・結核予防会 結核のない世界をつくるために

・ 矢野恒太と結核 日本結核予防協会から結核予防会へ

・北里柴三郎と結核 日本結核予防協会の創設

・近代化とともに蔓延した結核

「 結核予防会

結核のない世界をつくるために

1939 (昭和14)年5月、秩父宮妃殿下を総裁に仰ぎ、結核予防会が発足しました。設立以来、

結核の医療と研究・研修・教育・普及啓発・国際協力など国を挙げた結核対策と公衆衛生に

貢献し、1994 (平成6)年より、総裁を引き継がれた秋篠宮皇嗣妃殿下のもとで事業に取り

組んでいます。

結核の医療と研究・研修・教育・普及啓発・国際協力など国を挙げた結核対策と公衆衛生に

貢献し、1994 (平成6)年より、総裁を引き継がれた秋篠宮皇嗣妃殿下のもとで事業に取り

組んでいます。

2021 (令和3)年、官民一体の取り組みが功を奏し、結核罹患率は人口10万人に対して9.2人と

WHOによる10人以下の低蔓延となり、日本は欧米先進諸国に遅れて結核低蔓延国の仲間入りを

果たしました。しかし、高齢者や外国出生者の結核の増加の他、多剤耐性結核など、新たな

課題も生じています。

WHOによる10人以下の低蔓延となり、日本は欧米先進諸国に遅れて結核低蔓延国の仲間入りを

果たしました。しかし、高齢者や外国出生者の結核の増加の他、多剤耐性結核など、新たな

課題も生じています。

2019 (令和元)年から始まった新型コロナウイルス感染症の世界的流行を通じ人々に再認識された

のが、感染症対策の重要性です。今後もコロナや結核と同じ呼吸器感染症を起因とする流行は、

世界の脅威となっています。これまで結核で培った経験を活かした普及啓発活動を始め、世界の

結核制圧に向けてのさらなる貢献が結核予防会に求められています。

のが、感染症対策の重要性です。今後もコロナや結核と同じ呼吸器感染症を起因とする流行は、

世界の脅威となっています。これまで結核で培った経験を活かした普及啓発活動を始め、世界の

結核制圧に向けてのさらなる貢献が結核予防会に求められています。

■普及啓発活動

国民の皆様に結核の正しい知識を伝えるため、全国の支部・結核予防婦人会と協力し活動を

行っています。

行っています。

■複十字シール運動

結核のない世界をつくるため、募金をいただいた方にシールを差し上げ、それをお使いいただく

ことで運動の輪が広がります。毎年、結核予防への思いを込めたシールを作成しています。

ことで運動の輪が広がります。毎年、結核予防への思いを込めたシールを作成しています。

■国際協力

結核分野の専門的技術、知識、経験を活かした技術支援、人材育成、研究等を通して世界の結核

制圧のための活動を行っています。」

「 矢野康太と結核

日本結核予防協会から結核予防会へ

結核分野の専門的技術、知識、経験を活かした技術支援、人材育成、研究等を通して世界の結核

制圧のための活動を行っています。」

「 矢野康太と結核

日本結核予防協会から結核予防会へ

昭和に入っても結核は猛威を振るい、年間10万人以上が命を落とす国民病として恐れられて

いました。効果的な治療手段がなかった当時、予防啓発に重点をおいた民間活動の必要性が

求められ、行政の手が及びにくいところを補完する強力な民間団体として、1939 (昭和14)年、

いました。効果的な治療手段がなかった当時、予防啓発に重点をおいた民間活動の必要性が

求められ、行政の手が及びにくいところを補完する強力な民間団体として、1939 (昭和14)年、

皇后陛下の令旨を受けて財団法人結核予防会の設立が閣議決定されました。これを受けて、

民間結核予防の先駆的存在であった日本結核予防協会は、結核予防会へ発展的合流をしました。

民間結核予防の先駆的存在であった日本結核予防協会は、結核予防会へ発展的合流をしました。

日本結核予防協会発足時から北里を支え、協会の理事を務めた矢野恒太は、1935 (昭和10 )年、

結核撲滅を願い財団法人保生会を自ら設立。早期発見・早期治療の場として、1938

(昭和13 )年に健康相談所保生会館(現在の結核予防会本部)、翌年に結核療養所保生園(現在の

結核予防会新山手病院)を開設しました。

結核撲滅を願い財団法人保生会を自ら設立。早期発見・早期治療の場として、1938

(昭和13 )年に健康相談所保生会館(現在の結核予防会本部)、翌年に結核療養所保生園(現在の

結核予防会新山手病院)を開設しました。

結核予防会の設立に伴い、矢野は保生会の事業と施設全てを無償で提供することを申し出、

結核予防会の基盤形成に貢献しました。2023 (令和5)年、創立100周年を迎えた日本結核・

非結核性抗酸菌症学会・学術講演会において、矢野の功績が讃えられました。」

結核予防会の基盤形成に貢献しました。2023 (令和5)年、創立100周年を迎えた日本結核・

非結核性抗酸菌症学会・学術講演会において、矢野の功績が讃えられました。」

北里柴三郎と結核

日本結核予防協会の創設

1908 (明治41)年、北里の招きにより、R.コッホが来日。

滞在中の講演会て結核予防には社会全体で取り組む必要性を唱えるなど、日本の結核対策に

大きな刺激を与えました。北里は1913 (大正2 )年、医師であった第一生命保険相互会社(現在の

第一生命保険株式会社)の創業者・矢野恒太らの支援を受けて、日本結核予防協会を創設しました。

理事長に就任した北里は全国各地に地方組職を設立し、以来25年以上にわたって民間による

結核対策、普及啓発活動を推進しました。

大きな刺激を与えました。北里は1913 (大正2 )年、医師であった第一生命保険相互会社(現在の

第一生命保険株式会社)の創業者・矢野恒太らの支援を受けて、日本結核予防協会を創設しました。

理事長に就任した北里は全国各地に地方組職を設立し、以来25年以上にわたって民間による

結核対策、普及啓発活動を推進しました。

また、1923 (大正12 )年には結核研究の進展と結核対策を目的として、日本結核病学会(現在の

日本結核・非結核性抗酸菌症学会)を設立しました。2023 (令和5 )年、学会創立100周年

記念大会にあたる学術講演会では、「日本の結核予防の礎を創った人々」をテーマに

市民公聞講座が開かれ、北里柴三郎の功績が讃えられました。」

日本結核・非結核性抗酸菌症学会)を設立しました。2023 (令和5 )年、学会創立100周年

記念大会にあたる学術講演会では、「日本の結核予防の礎を創った人々」をテーマに

市民公聞講座が開かれ、北里柴三郎の功績が讃えられました。」

北里博士の略歴

1882 (明治15 )年 R.コッホが結核菌発見

1886 (明治19)年 ベルリンのコッホ研究室に留学

1890 (明治23)年 皇室から結核治療研究のために金1千円を下賜され、留学を延期

1892 (明治25)年 帰国

1893 (明治26)年 結核専門病院「土筆ヶ岡養生園」を東京白銀に開設

1908 (明沿41)年 北里の招きによりR.コッホ来日

1913 (大正 2)年 「日本結予防協会」創設 理事長に就仕

1923 (大正12)年 「日本結核病学会」(現日本結核・非結核性抗酸菌症学会)設立、

1923 (大正12)年 「日本結核病学会」(現日本結核・非結核性抗酸菌症学会)設立、

第1回大会長

「 近代化とともに蔓延した結核

日本で結核が大流行したのは、明治時代から

結核は古くから日本にも存在していましたが、蔓延が目立ち始めたのは明治に入って殖産

興業策のもと、富国強兵、都市化、工業化が起こり始めてからです。産業革命が始まった

1883(明治16)年から1919(大正7)年までの約35年間に結核死亡率は3倍以上に急速に

上昇しました。

当時の主な工業は製糸、紡績工業であったため、そこで働く当時女工と呼ばれた女性達や、

兵役に服した青年達の多くが、結核に羅患しました。結核による死亡者は一般的には男性が

女性より多いとされていますが、紡績工場の過酷な労働条件と環境の中で若い女性が命を

落とし、女性が男性の死亡率を上回るという例外的な時代でした。」

「 近代化とともに蔓延した結核

日本で結核が大流行したのは、明治時代から

結核は古くから日本にも存在していましたが、蔓延が目立ち始めたのは明治に入って殖産

興業策のもと、富国強兵、都市化、工業化が起こり始めてからです。産業革命が始まった

1883(明治16)年から1919(大正7)年までの約35年間に結核死亡率は3倍以上に急速に

上昇しました。

当時の主な工業は製糸、紡績工業であったため、そこで働く当時女工と呼ばれた女性達や、

兵役に服した青年達の多くが、結核に羅患しました。結核による死亡者は一般的には男性が

女性より多いとされていますが、紡績工場の過酷な労働条件と環境の中で若い女性が命を

落とし、女性が男性の死亡率を上回るという例外的な時代でした。」

「 わが国の結核死亡率の推移 」。

「 歴代所長・理事長・学長

社団法人北里研究所 (1914.11~2008.3 1918.7 社団認可)

所 長

初代 北里柴三郎

・

・

・

第11代 大村 智 2015 ノーベル生理学・医学賞 」

北里柴三郎と北里研究所に関する案内ボード が並ぶ。

「 北里柴三郎と北里研究所のあゆみ 」。

「 研究者としての顔 官僚としての顔

衛生局に入局し、官僚としてキャリアをスタートさせた北里柴三郎。その後、東京試験所で

細菌学研究に出会い、数々の研究実績を残し世界的な研究者となりました。

細菌学研究に出会い、数々の研究実績を残し世界的な研究者となりました。

一方で、病気を予防することにも注力し、公衆衛生を生涯の仕事として自ら実現に挑みました。

「公衆衛生」「予防医学」という信念

北里は、東京大学時代に1877 (明治10)年のコレラの大流行を目の当たりにし、伝染病.中心の

医学者になることを決意しました。

医学者になることを決意しました。

東京大学の学生結社「同盟社」のリーダであった北里。「同盟社」主催の演説用にまとめた

『医道論』は彼の信念がよく表れています。」

『医道論』は彼の信念がよく表れています。」

研究者として

6年の留学期間中に北里は世界的研究を成し遂げ、世界の一流の研究者たちと肩を並べる

までになりました。」

第7回万国衛生および人口統計会議(ロンドン、明治24年)の細菌学部門の出席者。

中列右から4人目が北里 。免疫学という新たな学問の扉を開き、最高峰の学者と肩を並べた。

「 近代医学の父、

北里柴三郎

北里柴三郎は、この建物の2階にある所長室で執務をとり、亡くなる前日までの十数年間を

この建物で研究に励みました。

ここでは北里の人生の歩みから、北里研究所設立までの軌跡を巡ります。」

この建物で研究に励みました。

ここでは北里の人生の歩みから、北里研究所設立までの軌跡を巡ります。」

北里を支えた恩人・知人 」

「 北里門下生

優秀な研究者を輩出 」

野口英世(1876 ~ 1928)

1898年に伝染病研究所入所。1900年渡米、フレキシナーのもとで蛇毒の研究を行った。

その後、ロックフェラー研究所に入所、黄熱病の調査中にアフリカで客死。

その後、ロックフェラー研究所に入所、黄熱病の調査中にアフリカで客死。

主な業績

・191 1年スペロへータの純粋培養に成功

秦佐八郎( 1873 ~ 1938 )

秦佐八郎( 1873 ~ 1938 )

岡山第三高等中学校医学科卒業後、軍医、病院勤務を経て伝染病研究所に入所、

ベストの研究を担当。ドイツ留学時はエールリッヒのもとで免疫、化学療法の研究を

ベストの研究を担当。ドイツ留学時はエールリッヒのもとで免疫、化学療法の研究を

行った。

主な業績

・1910 (明治43)年梅毒の特効薬サルバルサンの創製に成功

・1933年帝国学士員会員選任

梅毒

梅毒は、梅毒トレポネーマが原因の性感染症。もともとはアメリカの風土病であったが、

コロンプスがヨーロッパにもたらしたといわれ、世界中に広がった。

コロンプスがヨーロッパにもたらしたといわれ、世界中に広がった。

秦とエールリッヒが特効薬「サルバルサン」を発見したことにより多くの患者が救われた。

バウル・エールリッヒ( 1854 ~ 1915 )ドイツ

コッホ研究所でべーリングのジフテリア血清の研究サポートや化学療法の研究を行った。

サルバルサンの研究により1908年ノーベルを受賞。」

「 北里門下生

優秀な研究者を輩出

佐伯矩(1886 ~ 1959)

京都帝国大学の医科大学卒業後、国立伝染病研究所入所。

主な業績

・「栄養学」の創設者とも称され、ビタミンや栄養学の研究

・1904 (明治37 )年大根中に「大根ジアスターゼ」を発見

・1914年「世界で初めての栄養研究所」、1920年国立栄養研究所設立

・1924年世界初の栄養学校設立卒業生を「栄養士」として社会に送り出した」

志賀潔( 1871 ~ 1957 )

赤痢

志賀潔( 1871 ~ 1957 )

東京帝国大学医科大学を卒業後、伝染病研究所入所。

ドイツ留学時はエールリッヒのもとで寄生虫、癌、結核などの化学療法の研究を行った。

ドイツ留学時はエールリッヒのもとで寄生虫、癌、結核などの化学療法の研究を行った。

主な業績

・1897年 赤痢菌の発見

・1944年 文化勲章受章

・1948年 日本学士院会員選任

赤痢

赤痢もコレラと同じく、赤痢菌に汚染された食品や水、器物を介して感染する。

感染者数はコレラよりも多い。

感染者数はコレラよりも多い。

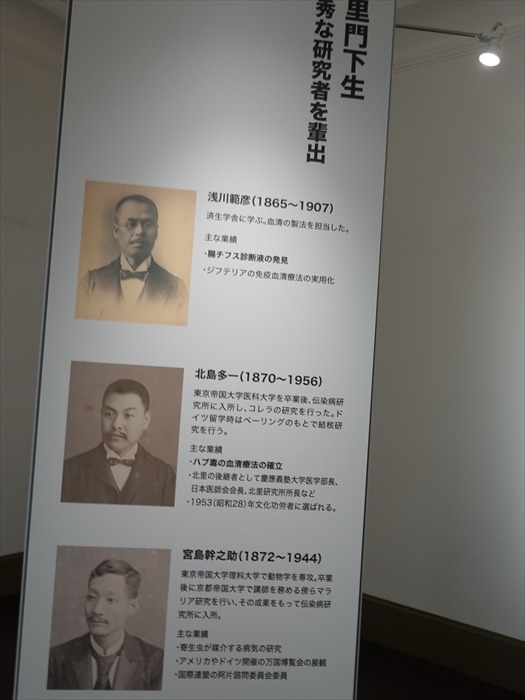

「北里門下生

優秀な研究者を排出

浅川範彦(1865 ~ 1907)

済生学舎に学ぶ。血清の製法を担当した。

主な業績

・ 腸チフス診断液の発見

・ジフテリアの免疫血清療法の実用化

北島多ー(1870 ~ 1956)

東京帝国大学医科大学を卒業後、伝染病研究所に入所し、コレラの研究を行った。

ドイツ留学時はべーリングのもとで結核研究を行う。

主な業績

・ハブ毒の血清療法の確立

・北里の後継者として第應義塾大学医学部長、

日本医師会会長、北里研究所所長など

・1953 (昭和28 )年文化功労者に選ばれる。

宮島幹之助(1872 ~ 1944)

東京帝国大学理科大学で動物学を専攻。卒業後に京都帝国大学で講師を務める傍ら

マラリア研究を行い、その成果をもって伝染病研究所に入所。

マラリア研究を行い、その成果をもって伝染病研究所に入所。

主な業績

・寄生虫が媒介する病気の研究

・アメリカやドイツ開催の万国博覧会の展観

・国際連盟の阿片諮問委員会委員

「 血清製造の風景

ヒッジによる抗血清製造

ー 「第1教世號」と呼ばれたヒッジ

①ジフテリア毒素接種開始( 1883年8月)

②毒素により発熱・体重減少、ジフテリア症状に陥り衰弱

③接種回数が増えるたびに毒に慣れ、元気になる

④治療用に採血開始(1894年~ 1897年引退)

3年間での

総採血量: 25,620ml

接種小児患者数: 1,281人

馬による抗血清製造

血清製造の重要性と安定供給を目指し、馬が使用される。血清は少量で、含まれる免疫活性が

強力だった。

強力だった。

1 5頭中の1頭

1895年~ 1903年( 8年間で老衰するまで)

総採血量: 137,100ml

接種小児患者数:約3万人」

「名もなきヒッジや馬は身を犠牲に供して吾人に良薬を捧げているのに、不明にして近代医学の

恩沢に浴するの道を知らずとあったは、いかにも残念千万な次第である」

恩沢に浴するの道を知らずとあったは、いかにも残念千万な次第である」

(宮島幹之助談)

「 血清・ワクチンの製造

北里は1894 (明治27)年にジフテリア患者の血清療法に成功して以来、多くの血清やワクチンを

世に送り出しました。北里指導下の研究所で開発され、製造・販売された治療予防薬は

43品目でした。」

世に送り出しました。北里指導下の研究所で開発され、製造・販売された治療予防薬は

43品目でした。」

「 文部省への移管ー

そして、

私立北里研究所の誕生

1914 (大正3)年10月、これまで内務省管轄であった国立伝染病研究所が文部省管轄となり、

東京大学の附置研究所となることが閣議決定されました。

東京大学の附置研究所となることが閣議決定されました。

「研究成果はすぐに国民の保健に役立てられるべきである」という北里の信念から、移管を機に

北里はじめ職員一同は辞職をしました。

北里はじめ職員一同は辞職をしました。

同年、白金の土筆ヶ丘養生園に隣接して私立の「北里研究所」を創立しました。」

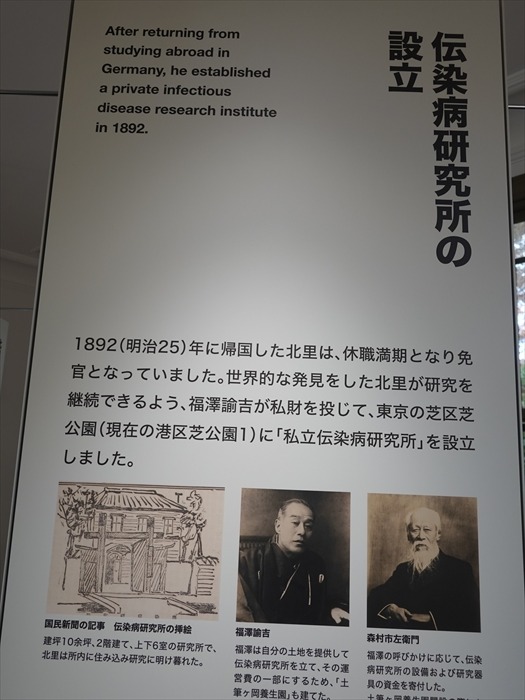

「 伝染病研究所の設立

1892 (明治25)年に帰国した北里は、休職満期となり免官となっていました。

世界的な発見をした北里が研究を継続できるよう、福澤諭吉が私財を投じて、東京の芝区

芝公園(現在の港区芝公園1)に「私立伝染病研究所」を設立しました。」

世界的な発見をした北里が研究を継続できるよう、福澤諭吉が私財を投じて、東京の芝区

芝公園(現在の港区芝公園1)に「私立伝染病研究所」を設立しました。」

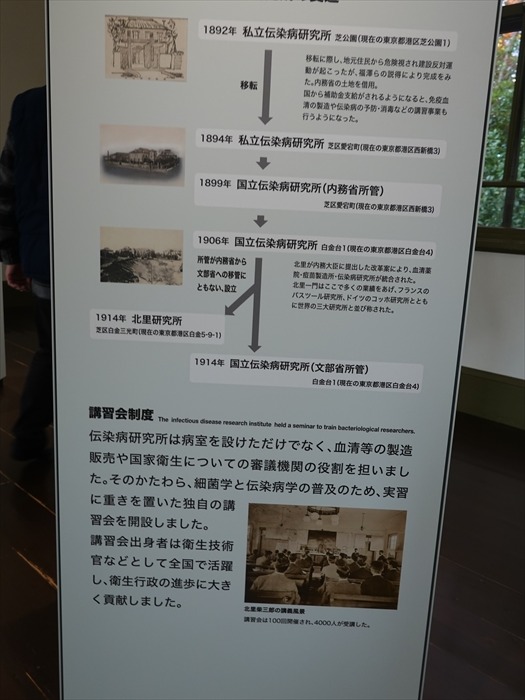

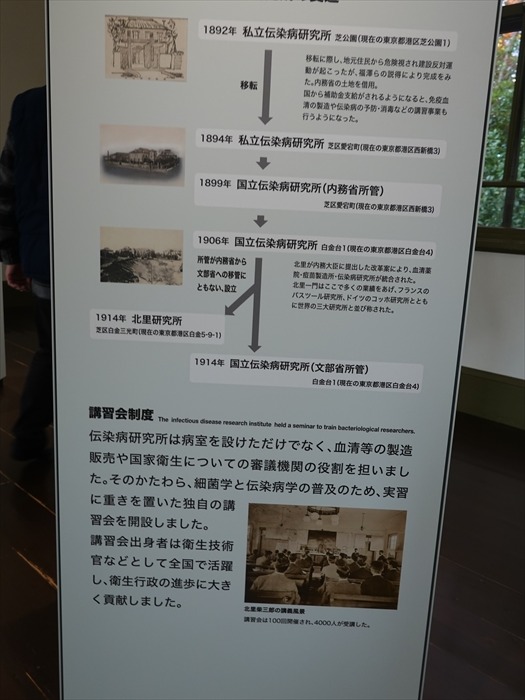

「 伝染病研究所の歴史

1892年 私立伝染病研究所 芝公園(現在の東京都港区芝公園1 )

移転に際し、地元住民から危険視され建設反対運動が起こったが、福らの説得により完成を

みた。内務省の土地を借用。

国から補助金支給がされるようになると、免疫血清の製造や伝染病の予防・消毒などの

講習事業も行うようになった。

みた。内務省の土地を借用。

国から補助金支給がされるようになると、免疫血清の製造や伝染病の予防・消毒などの

講習事業も行うようになった。

1894年 私立伝染病研究所

芝区愛宕町(現在の東京都港区西新橋3 )

1899年 国立伝染病研究所(内務省所管)

芝区愛宕町(現在の東京都港区西新橋3 )

1906年 国立伝染病研究所

白金台1 (現在の東京都港区白金台4 )

所管が内務省から文部省への移管にともない、設立

北里が内務大臣に提出した改革案により、血清薬院・痘苗製造所・伝染病研究所が

統合された。

統合された。

北里ー門はここで多くの業績をあげ、フランスのバスツール研究所、ドイツの

コッホ研究所ともに世界の三大研究所と並び称された。

コッホ研究所ともに世界の三大研究所と並び称された。

↓ ↓

1914年北里研究所

1914年国立伝染病研究所(文部省所管)

芝区白金三光町(現在の東京都港区白金5-9-1 ) 白金台1 (現在の東京都港区白金台4 )

講習会制度

伝染病研究所は病室を設けただけでなく、血清等の製造販売や国家衛生についての審議機関の

役割を担いました。そのかたわら、細菌学と伝染病学の普及のため、実習に重きを置いた独自の

講習会を開設しました。

講習会出身者は衛生技術官などとして全国で活躍し、衛生行政の進歩に大きく貢献しました。

役割を担いました。そのかたわら、細菌学と伝染病学の普及のため、実習に重きを置いた独自の

講習会を開設しました。

講習会出身者は衛生技術官などとして全国で活躍し、衛生行政の進歩に大きく貢献しました。

実験器具「 亀の子シャーレ 」👈️リンク。

「亀の子シャーレ」は、培養皿とフタを一体化させ、両端に口がついた亀のような形をした

ガラス器具です。この亀の子シャーレを使って、水素ガスを充満させて両端を閉じることにより

空気を遮断し、酸素がない場所で破傷風菌が増殖することを、北里は世界ではじめて

解き明かしました。

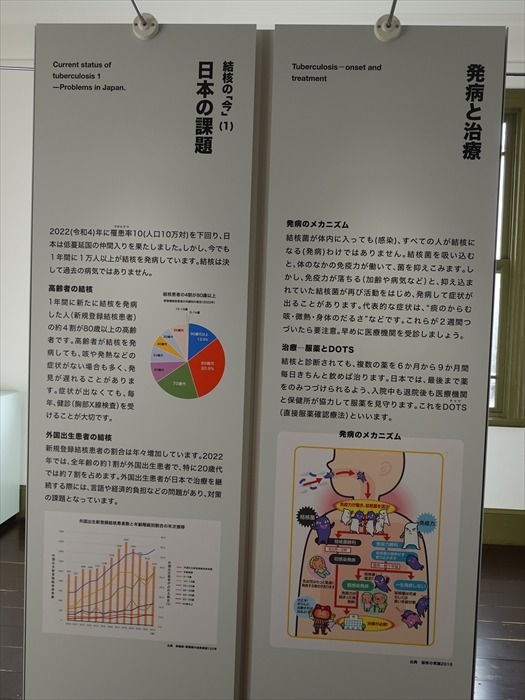

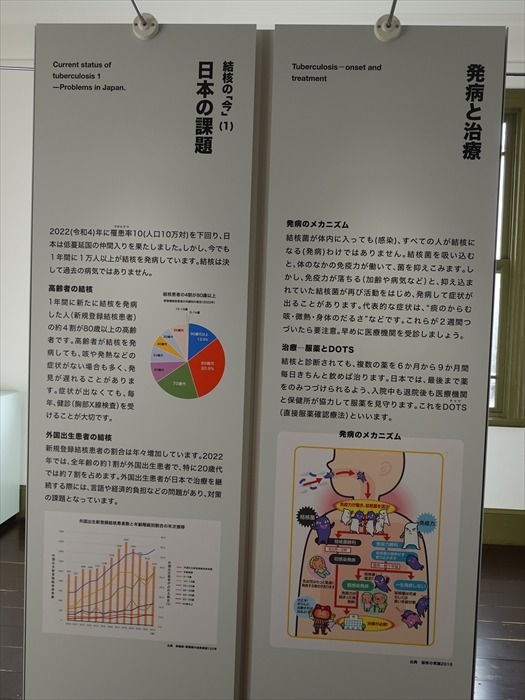

「 結核の「今」(1)

日本の課題

2022 (令和4)年に罹患率10 (人口10万対)を下回り、日本は低蔓延国の仲間入りを果たし

ました。しかし、今でも1年間に1万人以上が結核を発病しています。結核は決して過去の病気

ではありません。

ました。しかし、今でも1年間に1万人以上が結核を発病しています。結核は決して過去の病気

ではありません。

高齡者の結核

1年間に新たに結核を発病した人(新規登録結核患者)の約4割が80歳以上の高齢者です。高齢者が

結核を発病しても、咳や発熱などの症状がない場合も多く、発見が遅れることがあります。

症状が出なくても、毎年、健診(胸部X線検査)を受けることが大切です。

結核を発病しても、咳や発熱などの症状がない場合も多く、発見が遅れることがあります。

症状が出なくても、毎年、健診(胸部X線検査)を受けることが大切です。

外国出生患者の結核

新規登録結核患者の割合は年々増加しています。2022年では、全年齢の約1割が外国出生患者で、

特に20歳代では約7割を占めます。外国出生患者が日本で治療を継続する際には、言語や経済的

負担などの問題があり、対策の課題となっています。」

特に20歳代では約7割を占めます。外国出生患者が日本で治療を継続する際には、言語や経済的

負担などの問題があり、対策の課題となっています。」

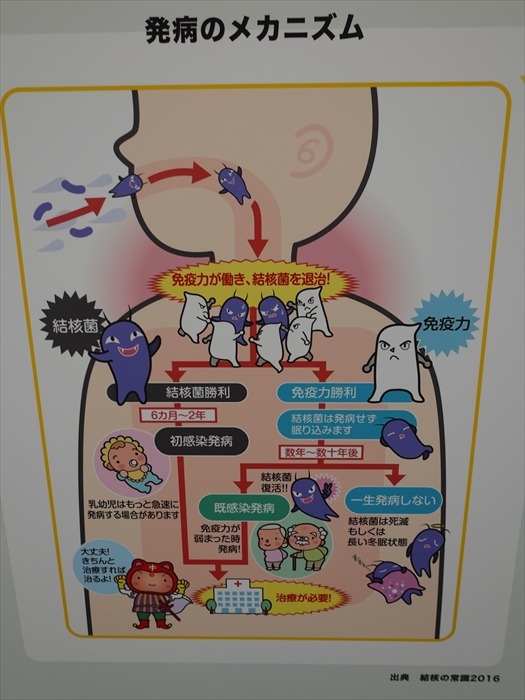

発病のメカニズム

結核菌が体内に入っても(感染)、すべての人が結核になる(発病)わけではありません。結核菌を

吸い込むと、体のなかの免疫力が働いて、菌を抑えこみます。しかし、免疫力が落ちる

(加齢や病気など)と、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病して症状が出ることが

あります。代表的な症状は、。痰のからむ咳・微熱・身体のだるさ"などです。これらが2週間

つづいたら要注意。早めに医療機関を受診しましよう。

吸い込むと、体のなかの免疫力が働いて、菌を抑えこみます。しかし、免疫力が落ちる

(加齢や病気など)と、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病して症状が出ることが

あります。代表的な症状は、。痰のからむ咳・微熱・身体のだるさ"などです。これらが2週間

つづいたら要注意。早めに医療機関を受診しましよう。

治療一服薬とDOTS

結核と診断されても、複数の薬を6か月から9か月間毎日きちんと飲めば治ります。日本では、

最後まで薬をのみつづけられるよう、入院中も退院後も医療機関と保健所が協力して服薬を

見守ります。これをDOTS(直接服薬確認療法)といいます。

最後まで薬をのみつづけられるよう、入院中も退院後も医療機関と保健所が協力して服薬を

見守ります。これをDOTS(直接服薬確認療法)といいます。

「 発病のメカニズム 」。

「 結核の「今」(2)

結核は世界の健康課題

WHOの推計では、2020年代でも、世界の全人口約4分の1が既に結核に感染していて、毎年

1000万人以上の発病者、100万人以上の死亡者が出ています。全世界的な取り組みにより、

2030年を目標(SDGs. 3.3)に結核終息戦略が進められて、状況は改善傾向でした。しかし、

2019 (令和元)年に始まった新型コロナウイルス感染症の大流行は、長年の進歩を覆して

しまいました。多くの国々(特に発展途上国)では、結核対策の医療資源(財源・人材・設備)が

コロナ対策に転用されたためです。結核対策の手を緩めると、対策効果が減ってしまいます。

1000万人以上の発病者、100万人以上の死亡者が出ています。全世界的な取り組みにより、

2030年を目標(SDGs. 3.3)に結核終息戦略が進められて、状況は改善傾向でした。しかし、

2019 (令和元)年に始まった新型コロナウイルス感染症の大流行は、長年の進歩を覆して

しまいました。多くの国々(特に発展途上国)では、結核対策の医療資源(財源・人材・設備)が

コロナ対策に転用されたためです。結核対策の手を緩めると、対策効果が減ってしまいます。

人口流動が盛んな現代、世界の結核がなくならなければ、日本の結核もなくなりません。

日本の結核を制圧するためには、国内対策と同時に国際的対策・国際協力を強化していく

ことが重要です。

全世界で共有する課題 薬剤耐性結核

薬が効かない結核を薬剤耐性結核といいます。

特に、治療に重要なイソニアジドとリファンビシンという2つの薬剤に耐性を持つ場合、

多剤耐性結核と呼ばれます。その治療は、困難で、多大な費用を要します。

日本の結核を制圧するためには、国内対策と同時に国際的対策・国際協力を強化していく

ことが重要です。

全世界で共有する課題 薬剤耐性結核

薬が効かない結核を薬剤耐性結核といいます。

特に、治療に重要なイソニアジドとリファンビシンという2つの薬剤に耐性を持つ場合、

多剤耐性結核と呼ばれます。その治療は、困難で、多大な費用を要します。

2022年に約41万人が多剤耐性結核またはリファンピシン耐性結核を発病したと推測されますが、

そのうち治療を受けることができたのは半数にも満たない約5人に2人です。

そのうち治療を受けることができたのは半数にも満たない約5人に2人です。

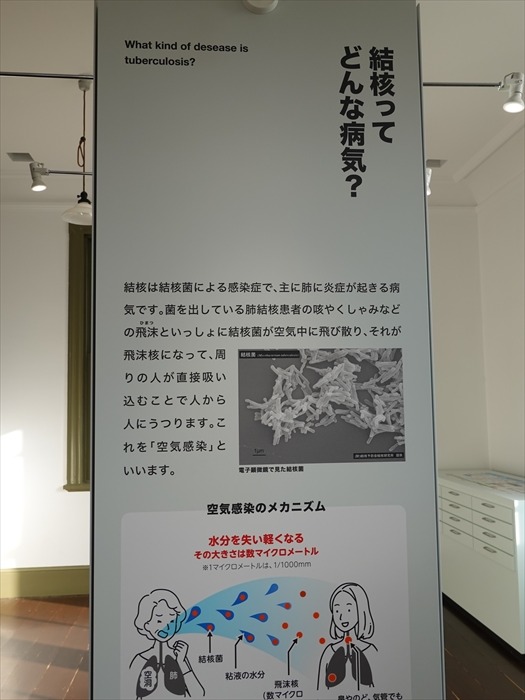

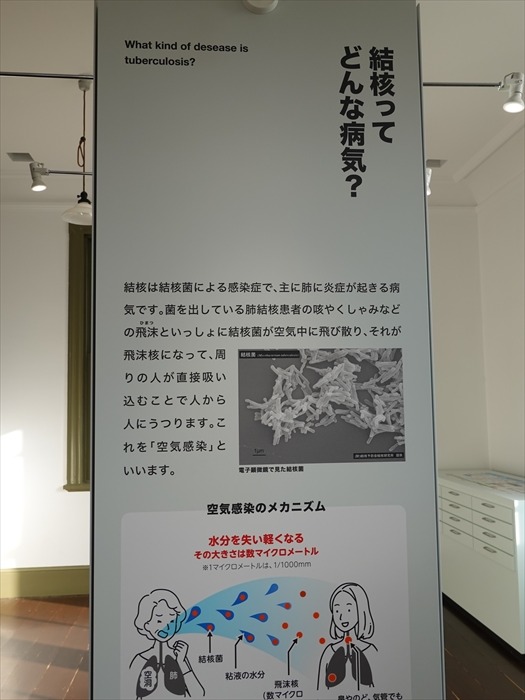

「 結核ってどんな病気

結核は結核菌による感染症で、主に肺に炎症が起きる病気です。菌を出している肺結核患者の

咳やくしやみなどの飛沫といっしょに結核菌が空気中に飛び散り、それが飛沫核になって、

周りの人が直接吸い込むことで人から人にうつります。

これを「空気感染」といいます。」

「 空気感染のメカニズム 」

咳やくしやみなどの飛沫といっしょに結核菌が空気中に飛び散り、それが飛沫核になって、

周りの人が直接吸い込むことで人から人にうつります。

これを「空気感染」といいます。」

「 空気感染のメカニズム 」

右:「 新千円札肖像作成に利用された4枚の肖像写真

紙幣肖像の原版作成に際して写真が4枚必要なわけ

・4程類の画像を参考に作成した。

・立体的な表情を紙幣に使うので右向き、左向きの様子が必要である。

・これを技師が原版に掘り込む作業を行う。

・1mmlの幅に12本の線を刻む技術が求められる。」 [肖像決定にあたっての条件]

日本の近代化に買献した文化人であること

1.精密な写真や絵が残っていること

2.品格があること

3.国民によく知られていること

「1899年4月5日、国立伝染病研究所所長に就任、勅任官(高等官ニ等)

1892年11月30日創設の私立伝染病研究所は、1899年4月1日内務省所管の国立伝染病研究所

となる。

となる。

世界規模での伝染病対策に寄与する。

効令第93号伝染病研究所官制1899年 第2条には業務内容が明記されている。

伝染病研究所は内務大臣の管理に属し伝染病その他病原の検索、予防、治療方法の研究、

予訪消毒治療材料の検査及伝染病研究方法の講習に関する事務を掌る。」

「 1901年1月3日、福澤諭吉がご逝去

北里博士の哀悼の辞

嗚呼我科学の扶養者たる及び余が事業の保護者たる先生は今や即ち無し。余は衷心實に

師父を失ひたるの感あり。然れども先生の偉業は依然として吾等の眼前に存し、先生の

遺訓は歴然として余が脳裡にあり。余不敏と雖亦具偉業を守り其遺訓を體し、切磋研鑽

以て萬分一の報恩を期せんとす。嗚呼悲哉。「北里業三部伝」」

師父を失ひたるの感あり。然れども先生の偉業は依然として吾等の眼前に存し、先生の

遺訓は歴然として余が脳裡にあり。余不敏と雖亦具偉業を守り其遺訓を體し、切磋研鑽

以て萬分一の報恩を期せんとす。嗚呼悲哉。「北里業三部伝」」

「 1904年9月19日~ 25日、アメリカ・セントルイスにて開催の

「万国博覧会ならびに万国学芸会第」に出席

8月13日 コプチック号にて横浜港出航 穂積法学博士と同船

9月22日 病理学の部、講演「和牛と結核との関係について」内容:人の結核と牛の核は

それぞれ固有の結核によるコッホ博士の説を支時。

神経学科の部、講演「らい病研究の状況について」

それぞれ固有の結核によるコッホ博士の説を支時。

神経学科の部、講演「らい病研究の状況について」

9月28日 列国の代表者達とワシントン・ホワイハウスにてルーズベルト大統領に面会

9月30日 高峰譲吉主催の晩餐会に出席

10月30日 モンゴリア号にて横浜港入港 帰朝 現地にて高峰譲吉と親交を深める。

「 1908年コッホ博士は夫人同伴で来日され73日間滞在された。

その2年後、1910年5月27日、ドイツの保養地バーデンバーデンにて逝去された。

5月31日に伝染病研究所内で追悼式を行った。その中でコッホ博士の偉業を讃え次のように

述べている。

述べている。

「世界の学者が先生の恩沢に浴し、先生の指導の下に今日まで多くの研究をなされた訳で

ございますからして此の後も先生の肉体は亡くなられても先生の事業といふものは千載の後

ございますからして此の後も先生の肉体は亡くなられても先生の事業といふものは千載の後

までも輝き又先生の名といふものは後来益々発揮さるゝといふことは疑ふべからざる所で

ございます」

そして翌年1911年にコッホ神社を建立した。」ございます」

「 日本科学界の巨頭

高峰譲吉博士と北里柴三郎博士

1904年、北里博士は万国学芸会議委員会より日本を代表する研究者の一人としてアメリカ、

セントルイスにて開催される「万国簿覧会ならびに万国学芸会議」への招待を受けた。

渡米した北里は現地で活する世界的な化学者高峰博士の歓待を受ける。ミシガン湖での遊覧を

楽しむ一方、パークデービス会社を訪問する。その会社では”タカジアスターゼ”、

”アドレナリン”、及びジフテリア抗血清等を製造している。」

セントルイスにて開催される「万国簿覧会ならびに万国学芸会議」への招待を受けた。

渡米した北里は現地で活する世界的な化学者高峰博士の歓待を受ける。ミシガン湖での遊覧を

楽しむ一方、パークデービス会社を訪問する。その会社では”タカジアスターゼ”、

”アドレナリン”、及びジフテリア抗血清等を製造している。」

高蜂・北里両博士の理念

北里博士は1853年に生まれ、高蜂博士は1854年に生まれ共に変革の時代を生きた世界的

科学者である。明治政府が推進する富国強兵政策の中で、新しい時代を切り開きたいとの志を

立て、北里博士は細菌学、免疫学で、高蜂博士は酵素学、内分泌学の分野で大きな貢献を

果たした。

科学者である。明治政府が推進する富国強兵政策の中で、新しい時代を切り開きたいとの志を

立て、北里博士は細菌学、免疫学で、高蜂博士は酵素学、内分泌学の分野で大きな貢献を

果たした。

北里博士は、科学的知識は直ちに社会に還元され有効に活用されるべきであるとの考えを

抱いていた。”理論と実践”は彼の理念である。高峰博士は「日本は科学技術立国を目指すべき」

と強く強調している。両博士に共通しているのは日本国に対する熱き思いであり、科学研究は

人類の為にあるとする考えではないだろうか。

抱いていた。”理論と実践”は彼の理念である。高峰博士は「日本は科学技術立国を目指すべき」

と強く強調している。両博士に共通しているのは日本国に対する熱き思いであり、科学研究は

人類の為にあるとする考えではないだろうか。

この「実験室」には実験器具等は置いていなかった。

「 現代につながる戦後の伝染病対策

第ニ次世界大戦後、発疹チフスや疱瘡、コレラなどの患者が爆発的に増加しました。これは

栄養状態の悪化、物資の欠乏に加えて、戦後に海外から帰国する人々の居住地や出港地で

伝染病が流行していたことも要因の一つです。コレラの感染地からの引揚船は船内の感染者

栄養状態の悪化、物資の欠乏に加えて、戦後に海外から帰国する人々の居住地や出港地で

伝染病が流行していたことも要因の一つです。コレラの感染地からの引揚船は船内の感染者

の有無、検疫を行い、異状がないと認められるまで上陸できないなどの措置が取られました。」

予防接種の義務化

1948年に予防接種法が制定され、天然痘や百日咳、腸チフス、麻疹、風疹、など12の疾病を

対象に、公費負担で予防接種を実施する体制が整えられ、患者数や死亡者数は激減して

いきました。」

対象に、公費負担で予防接種を実施する体制が整えられ、患者数や死亡者数は激減して

いきました。」

「 感染症とのこれから

明治時代以降、日本国内では、ベスト、スペイン風邪など様々なバンデミックが起こり、

大きな被害がもたらされました。

大きな被害がもたらされました。

2019年に確認された新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)も私たちの生活に大きな影響を

与えました。コロナも結核やスペイン風邪と同じく呼吸器感染症です。

与えました。コロナも結核やスペイン風邪と同じく呼吸器感染症です。

バンデミックはコロナで終わりではなく、いずれ新しいパンデミックが起こると予想されます。

人々が感染症対策への関心を持ち続け、次なるパンデミックに対応できるよう備えることが

大切です。」

大切です。」

「 北里柴三郎の栄誉一覧 」

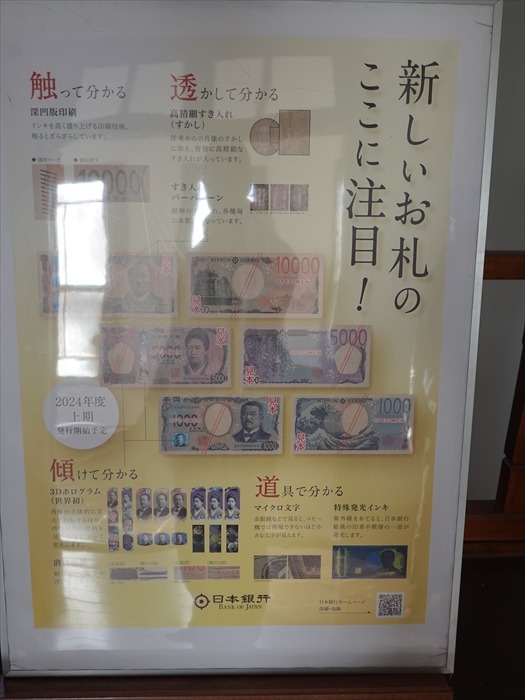

「 新千円札の肖像に採用

2024年7月3日、一万円札・五千円札・千円札が改刷されることとなり、新千円札の肖像に

北里柴三郎が選ばれました。」

新千円札の表には、北里柴三郎の肖像が描かれています。

北里柴三郎は、破傷風血清療法の確立やペスト菌の発見、伝染病研究所や北里研究所の

創立など、日本の近代化に貢献した人物です。新千円札のサイズは、縦76mm×横150mmで、現在発行されている千円札と同じ大きさです

裏面には、江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)」

が描かれています。

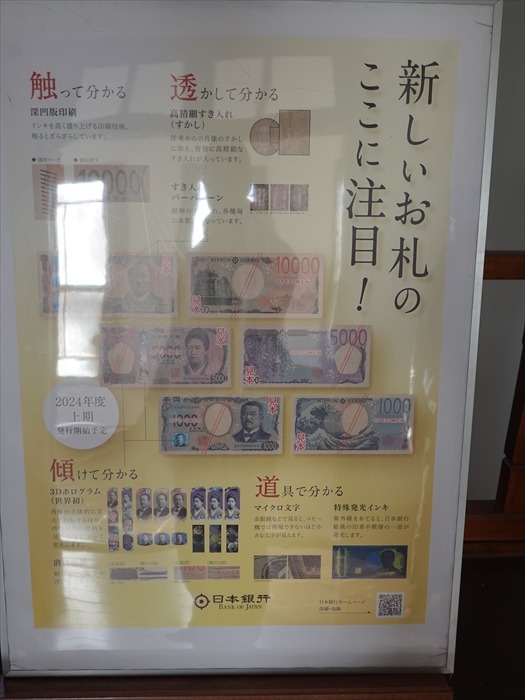

「 新しいお札のここに注目 👈️リンク

・ 触って分かる深凹版印刷

インキを高く盛り上げる印刷技術。触るとざらざらしています。

・ 透かして分かる高精細すき入れ(すかし)

従来からの肖像のすかしに加え、背景に高精細なすき入れが入っています。

・ すき入れバーパターン

縦棒のすき入れ。券種毎に本数が異なっています。

・ 傾けて分かる3Dホログラム(世界初)

千円札にホログラムを新たに採用しました。3Dで表現された肖像が回転する最先端技術を

用いています。

・ 道具で分かる

マイクロ文字

「NIPPONGINKO」の微小な文字が印刷されており、カラーコピー機などでは再現が

困難です。

特種発光インキ

お札を傾けると、左右両端の余白部分にピンク色の光沢が見えます。」

北里柴三郎が選ばれました。」

新千円札の表には、北里柴三郎の肖像が描かれています。

北里柴三郎は、破傷風血清療法の確立やペスト菌の発見、伝染病研究所や北里研究所の

創立など、日本の近代化に貢献した人物です。新千円札のサイズは、縦76mm×横150mmで、現在発行されている千円札と同じ大きさです

裏面には、江戸時代の浮世絵師である葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)」

が描かれています。

「 新しいお札のここに注目 👈️リンク

・ 触って分かる深凹版印刷

インキを高く盛り上げる印刷技術。触るとざらざらしています。

・ 透かして分かる高精細すき入れ(すかし)

従来からの肖像のすかしに加え、背景に高精細なすき入れが入っています。

・ すき入れバーパターン

縦棒のすき入れ。券種毎に本数が異なっています。

・ 傾けて分かる3Dホログラム(世界初)

千円札にホログラムを新たに採用しました。3Dで表現された肖像が回転する最先端技術を

用いています。

・ 道具で分かる

マイクロ文字

「NIPPONGINKO」の微小な文字が印刷されており、カラーコピー機などでは再現が

困難です。

特種発光インキ

お札を傾けると、左右両端の余白部分にピンク色の光沢が見えます。」

二〇二四年度上期

日本銀行券は 生まれ変わります 」

「 社団法人北里研究所歴代所長 」。

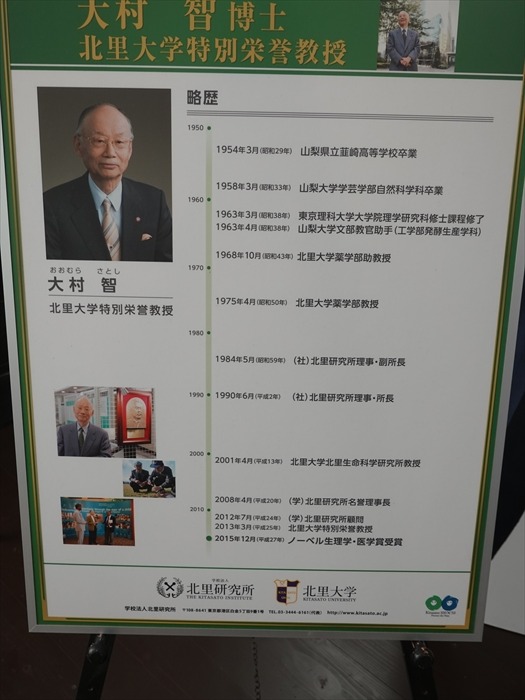

「 2015ノーベル生理学・医学賞

北里大学特別栄誉教授

大村 智博士

」

近づいて。

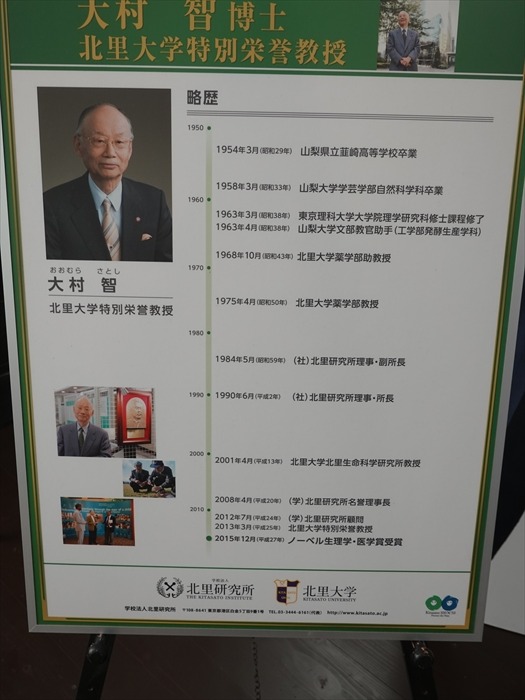

「 大村 智博士

北里大学特別栄誉教授

略歴

近づいて。

「 大村 智博士

北里大学特別栄誉教授

略歴

1954年3月(昭和29年) 山梨県立韮崎高等学校卒業

1958年3月(昭和33年) 山梨大学学芸学部自然科学科卒業

1963年3月(昭和38年) 東京理科大学大学院理学研究科修士課程修了

1963年4月(昭和38年) 山梨大学文部教官助手(工学部発酵生産学科)

1968年10月(昭和43年) 北里大学薬学部助教授

1975年4月(昭和50年) 北里大学薬学部教授

1984年5月(昭和59年) (社)北里研究所理事・副所長

1990年6月(平成2年) (社)北里研究所理事・所長

2001年4月(平成13年) 北里大学北里生命科学研究所教授

2008年4月(平成20年) (学)北里研究所名誉理事長

2012年7月(平成24年) (学)北里研究所顧問

2013年3月(平成25年) 北里大学特別栄誉教授

1968年10月(昭和43年) 北里大学薬学部助教授

1975年4月(昭和50年) 北里大学薬学部教授

1984年5月(昭和59年) (社)北里研究所理事・副所長

1990年6月(平成2年) (社)北里研究所理事・所長

2001年4月(平成13年) 北里大学北里生命科学研究所教授

2008年4月(平成20年) (学)北里研究所名誉理事長

2012年7月(平成24年) (学)北里研究所顧問

2013年3月(平成25年) 北里大学特別栄誉教授

2015年12月(平成27年) ノーベル生理学・医学賞受賞」

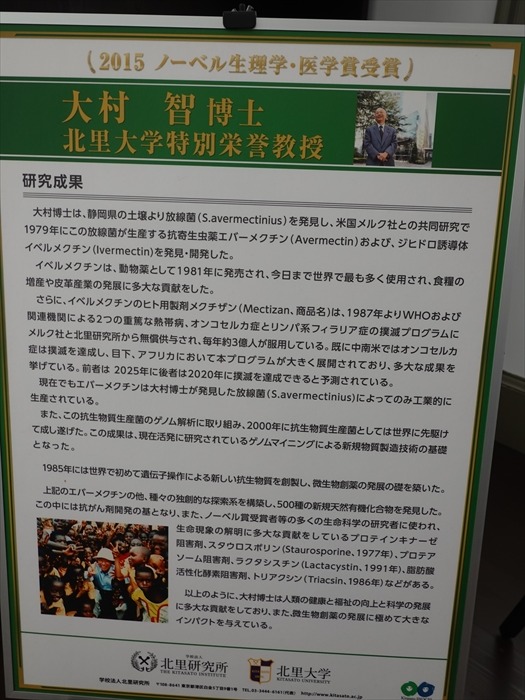

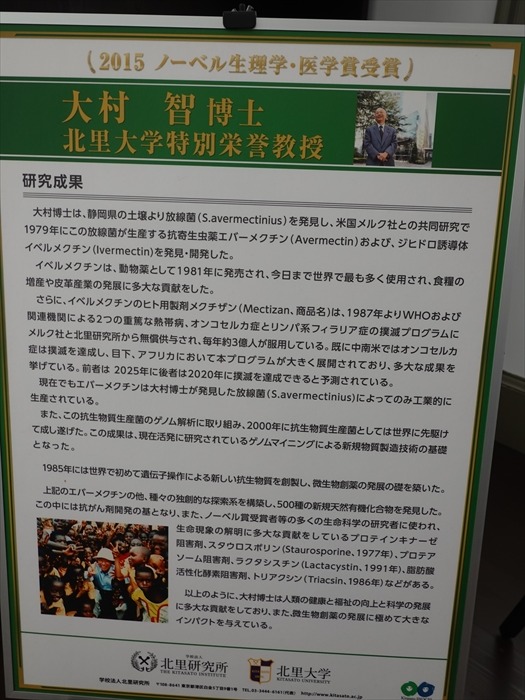

「 (2015 ノーベル生理学・医学賞受賞)

大村 智博士

北里大学特別栄誉教授

研究成果

研究成果

大村博士は、静岡県の土壌よリ放線菌( S. avermectinius )を発見し、米国メルク社との

共同研究で1979年にこの放線菌が生産する抗寄生虫薬エバーメクチン(Avermectin )および、

ジヒドロ誘導体イベルメクチン(lvermectin )を発見・開発した。

共同研究で1979年にこの放線菌が生産する抗寄生虫薬エバーメクチン(Avermectin )および、

ジヒドロ誘導体イベルメクチン(lvermectin )を発見・開発した。

イベルメクチンは、動物薬として1981年に発売され、今日まで世界で最も多く使用され、食糧の

増産や皮革産業の発展に多大な貢献をした。

さらに、イベルメクチンのヒト用製剤メクチザン(Mectizan、商品名)は、1987年よりWHO

および関連機関による2つの重篤な熱帯病、オンコセルカ症とリンパ系フィラリア症の

撲滅プログラムにメルク社と北里研究所から無償供与され、毎年約3億人が服用している。既に

中南米ではオンコセルカ症は撲滅を達成し、目下、アフリカにおいて本プログラムが大きく

展開されており、多大な成果を挙げている。前者は2025年に後者は2020年に撲滅を達成

できると予測されている。

現在でもエバーメクチンは大村博士が発見した放線菌( S.avermectinius )によってのみ工業的に

生産されている。

また、この抗生物質生産菌のゲノム解析に取り組み、2000年に抗生物質生産菌としては世界に

先駆けて成し遂げた。この成果は、現在活発に研究されているゲノムマイニングによる

新規物質製造技術の基礎となった。

1985年には世界で初めて道伝子操作による新しい抗生物質を創製し、微生物創薬の発展の礎を

築いた。

さらに、イベルメクチンのヒト用製剤メクチザン(Mectizan、商品名)は、1987年よりWHO

および関連機関による2つの重篤な熱帯病、オンコセルカ症とリンパ系フィラリア症の

撲滅プログラムにメルク社と北里研究所から無償供与され、毎年約3億人が服用している。既に

中南米ではオンコセルカ症は撲滅を達成し、目下、アフリカにおいて本プログラムが大きく

展開されており、多大な成果を挙げている。前者は2025年に後者は2020年に撲滅を達成

できると予測されている。

現在でもエバーメクチンは大村博士が発見した放線菌( S.avermectinius )によってのみ工業的に

生産されている。

また、この抗生物質生産菌のゲノム解析に取り組み、2000年に抗生物質生産菌としては世界に

先駆けて成し遂げた。この成果は、現在活発に研究されているゲノムマイニングによる

新規物質製造技術の基礎となった。

1985年には世界で初めて道伝子操作による新しい抗生物質を創製し、微生物創薬の発展の礎を

築いた。

上記のエバーメクチンの他、種々の独創的な探索系を構築し、500種の新規天然有機化合物を

発見した。この中には抗がん剤開発の基となり、また、ノーベル賞受賞者等の多くの生命科学の

研究者に使われ、生命現象の解明に多大な貢献をしているプロティンキナーゼ阻害剤、

スタウロスポリン(Staurosporine、1977年)、プロテアソーム阻害剤、ラクタシスチン

(Lactacystin、1991年)、脂肪酸活性化酵素阻害剤、トリアクシン(Triacsin、1986年)などが

ある。

以上のように、大村博士は人類の健康と福祉の向上と科学の発展に多大な貢献をしておリ、

また、微生物創薬の発展に極めて大きなインパクトを与えている。」

発見した。この中には抗がん剤開発の基となり、また、ノーベル賞受賞者等の多くの生命科学の

研究者に使われ、生命現象の解明に多大な貢献をしているプロティンキナーゼ阻害剤、

スタウロスポリン(Staurosporine、1977年)、プロテアソーム阻害剤、ラクタシスチン

(Lactacystin、1991年)、脂肪酸活性化酵素阻害剤、トリアクシン(Triacsin、1986年)などが

ある。

以上のように、大村博士は人類の健康と福祉の向上と科学の発展に多大な貢献をしておリ、

また、微生物創薬の発展に極めて大きなインパクトを与えている。」

「 虎に翼 主演 伊藤沙莉 」ポスター

日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ、一人の女性の実話に基づく

そして「北里研究所本館・医学館」を十二分に楽しんだ後は、市電京都七条駅前の広場そばに

あるベーカリー・「 食道楽のカレーぱんの店 」を訪ねた。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.