PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「巴川」の右岸にある「 もみじのトンネル

」に向かって進む。

「 香嵐渓 」と赤く書かれた大きな苔生した石碑。

近づいて。

この「香」という文字が、以前に訪ねた寺にあったが、これを「香」とは読めなかったので

あった。

その先に石仏が並んでいた。

「延命地蔵」(右)と「六地蔵」(左) 。

「六地蔵」

「六地蔵」 の左側に建つ石碑には「 故日ノ出山作平之碑 」と。

「 江戸相撲十両 日ノ出山作平之碑

「延命地蔵」 。

「モミジのトンネル」の入口にあった石柱には

「 飯盛佳山水 香積古禅林 」の 対句 が刻まれていた。(師匠が解読してくださいました。)

「 飯盛城跡 県指定 史跡

石仏・石碑群がここにも。

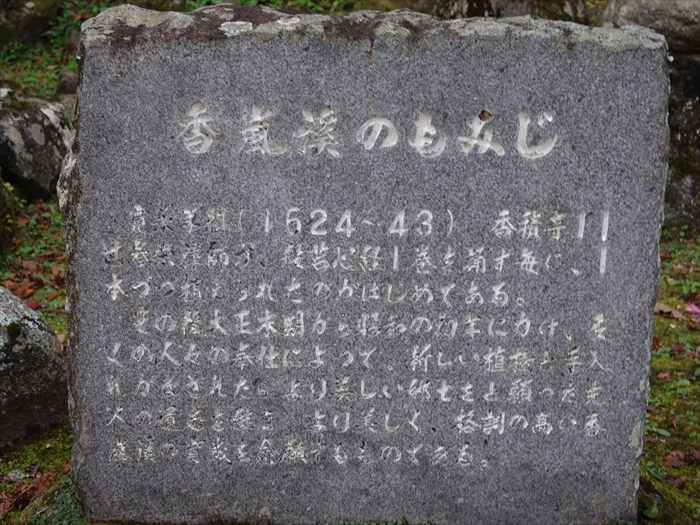

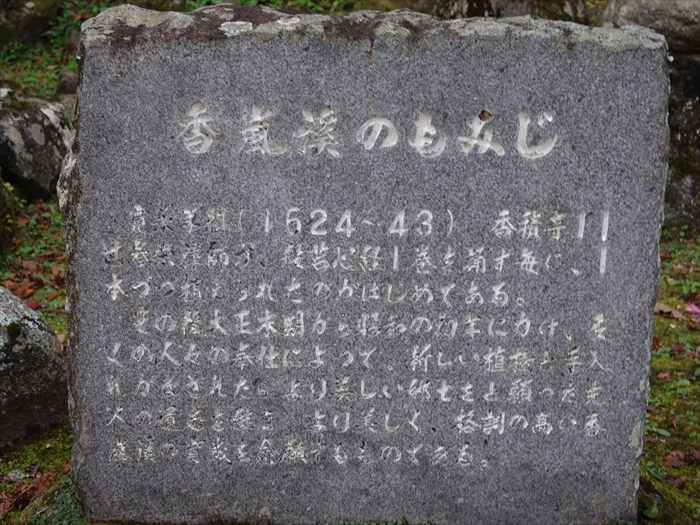

「 香嵐渓のもみじ

よって 寛永年間(1624~43)から2024年は400年を経る のであった。

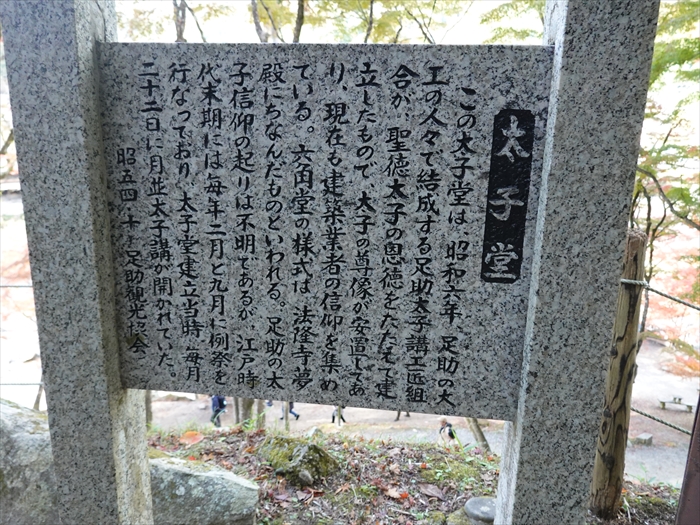

石仏・石碑群の上方に 六角堂の「太子堂」 の姿が。

石仏・石碑群 に近づいて。

六角堂の「太子堂」

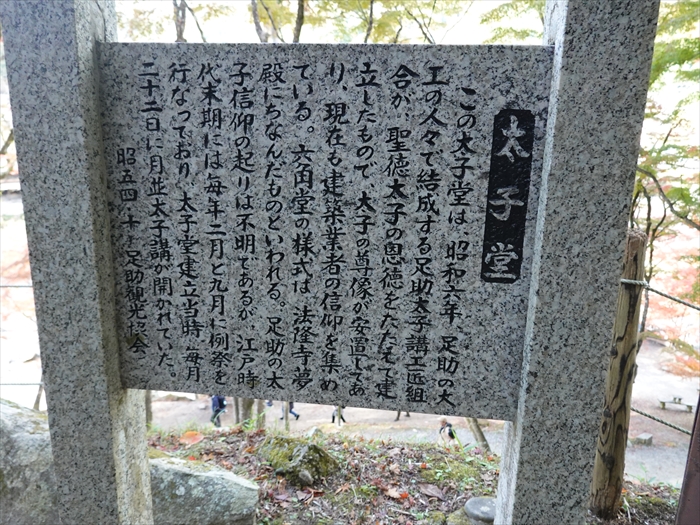

「 太子堂

この太子堂は、昭和六年、足助の大工の人々で結成する足助太子講工匠組合が、聖徳太子の

恩徳をたたえて建立したもので、太子の尊像が安置してあり、現在も建築業者の信仰を

集めている。六角堂の様式は、法隆寺夢殿にちなんだものといわれる。足助の太子信仰の

起りは不明であるが、江戸時代末期には毎年二月と九月に例祭を行なっており、太子堂建立

当時毎月二十二日に月並太子講が開かれていた。

昭五四・十 足助観光協会」

「太子堂」のライトアップの写真をネットから。

「 重要伝統的建造物群保存地区 豊田市足助伝統的建造物群保存地区

「 豊田市足助伝統的建造物群保存地区範囲図 」。

伊那街道(旧道)に沿って ■ 伝統的建造物が並んでいるのが判るのであった。

山の斜面を上って行った。

石仏・石碑群を見下ろす。

一段高い場所から、「 もみじのトンネル 」の絶景をしばし楽しんだのであった。

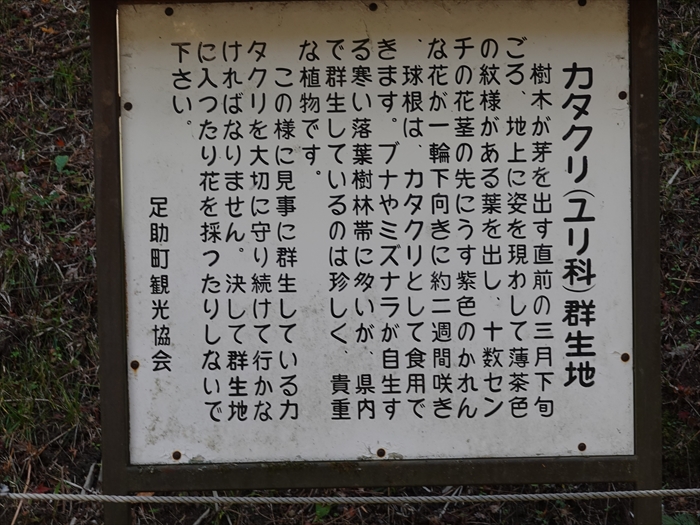

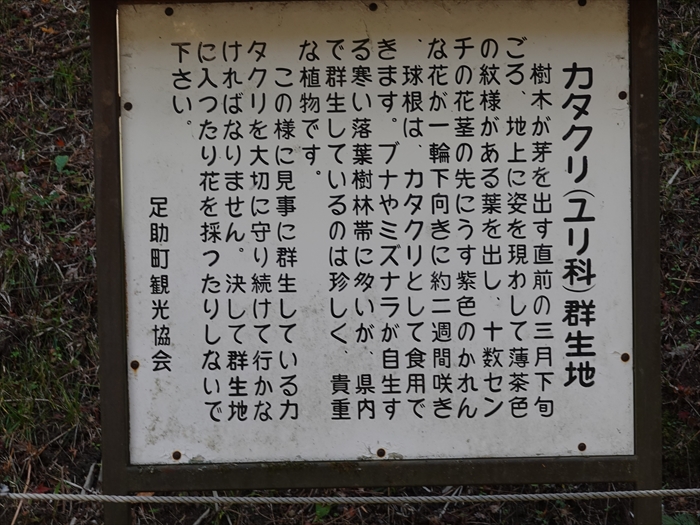

そしてこの辺りが「 カタクリ(ユリ科)群生地 」と。

「 カタクリ(ユリ科)群生地 👈️リンク

以下2枚の写真はネットから。

「花の見頃は、その年の気候により変わりますが3月中旬~下旬。

香嵐渓のカタクリの花は、香嵐渓の飯盛山の北西向き斜面の約0.5haに群生地があります。

カタクリの花は、花が咲くまでに7~8年かかるといわれており、香嵐渓では昔から自生

していたものを保護・育成した結果、現在の規模になりました。」と。

「3月中旬の暖かい日に一気に開花し、天気の悪い日や、夜には花を閉じてしまいます。

万葉集 大伴家持の一首にもこの花の名前が詠まれています。

『 もののふの 八十娘子らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花 』

この「 堅香子(かたかご) 」は、カタクリの古名です。長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れと

ともに咲き始めた堅香子の花に、家持も魅せられたのでしょう。」と。

八十娘子らが???

「もののふ」は「八十(やそ)」の枕詞で、「たくさんの」という意味である

とのことで納得!!。

紅葉越しの巴川。

そして坂を下り、「 もみじのトンネル 」下の遊歩道へ戻る。

そして「巴川」と「 もみじのトンネル 」との共演を楽しみながら進む。

展望・休憩用の四阿。

そして「待月橋」が紅葉の隙間から垣間見えてきた。

この写真は、以前に訪ねた時の同じ場所近くからの写真。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「 香嵐渓 」と赤く書かれた大きな苔生した石碑。

近づいて。

この「香」という文字が、以前に訪ねた寺にあったが、これを「香」とは読めなかったので

あった。

その先に石仏が並んでいた。

「延命地蔵」(右)と「六地蔵」(左) 。

「六地蔵」

「六地蔵」 の左側に建つ石碑には「 故日ノ出山作平之碑 」と。

「 江戸相撲十両 日ノ出山作平之碑

弘化元年五月生

昭和三年九月十三日没(八十五才)

故手嶋作平は三州吉良の農家の生まれ。幼少より体躯に恵まれ怪童の名をほしいまゝにしていた。

十八才の折、星雲の志を抱いて上京、高砂部屋に入門、四股名を日ノ出山と稱し努力精進の

甲斐あって十両で活躍していたが不幸にも故障を得て髷を切り再起の地を当地足助に求め、

智将加藤清正公の末裔であるくま女を娶り、土木請負業として当時飯田街道の改修工事、特に

難工事であった田町新道の完成に尽した。片わら大相撲興業の世話役や青年の相撲指導に

貢献した功績は高く評価され、没後昭和四年秋に足助地方の相撲愛好家と親族に依り

この碑が建立されました。」

十八才の折、星雲の志を抱いて上京、高砂部屋に入門、四股名を日ノ出山と稱し努力精進の

甲斐あって十両で活躍していたが不幸にも故障を得て髷を切り再起の地を当地足助に求め、

智将加藤清正公の末裔であるくま女を娶り、土木請負業として当時飯田街道の改修工事、特に

難工事であった田町新道の完成に尽した。片わら大相撲興業の世話役や青年の相撲指導に

貢献した功績は高く評価され、没後昭和四年秋に足助地方の相撲愛好家と親族に依り

この碑が建立されました。」

「延命地蔵」 。

「モミジのトンネル」の入口にあった石柱には

「 飯盛佳山水 香積古禅林 」の 対句 が刻まれていた。(師匠が解読してくださいました。)

「 飯盛城跡 県指定 史跡

昭 三六・三・三〇

本城址は、鎌倉時代この付近を領していた足助氏の居城であったと伝え、中世城館の形態をよく

保存する遺構といわれています。

保存する遺構といわれています。

当時は、 この飯盛山城を本城として、真弓山城・臼木ケ峯城(豊楽城)・大観音城・城山城・

成瀬城・黍生城の七つの城が連なっており、足助七城とか足助七屋敷 といわれます。

成瀬城・黍生城の七つの城が連なっており、足助七城とか足助七屋敷 といわれます。

城は山頂を三段に分け、平に削って城塁(本丸・二の丸・三の丸)とし、西側と北側に多くの矢場、

東側には、堀切(空ぼり)を二箇所設けています。南側の山麓に近いところ(現在の香積寺付近)

には自然の地形を利用して土塁をめぐらしており、ここには居館があったと推定されています。」

東側には、堀切(空ぼり)を二箇所設けています。南側の山麓に近いところ(現在の香積寺付近)

には自然の地形を利用して土塁をめぐらしており、ここには居館があったと推定されています。」

石仏・石碑群がここにも。

「 香嵐渓のもみじ

寛永年間(1624~43)、香積寺11世参栄禅師が般若心経1巻を誦す毎に、1本づつ植えられた

のがはじめである。

のがはじめである。

その後大正末期から昭和の初年にかけ、多くの人々の奉仕によって、新しい植樹と手入れが

なされた。より美しい郷土をと願った先人の遺志を継ぎ、より美しく、格調の高い香嵐渓の

なされた。より美しい郷土をと願った先人の遺志を継ぎ、より美しく、格調の高い香嵐渓の

よって 寛永年間(1624~43)から2024年は400年を経る のであった。

石仏・石碑群の上方に 六角堂の「太子堂」 の姿が。

石仏・石碑群 に近づいて。

六角堂の「太子堂」

「 太子堂

この太子堂は、昭和六年、足助の大工の人々で結成する足助太子講工匠組合が、聖徳太子の

恩徳をたたえて建立したもので、太子の尊像が安置してあり、現在も建築業者の信仰を

集めている。六角堂の様式は、法隆寺夢殿にちなんだものといわれる。足助の太子信仰の

起りは不明であるが、江戸時代末期には毎年二月と九月に例祭を行なっており、太子堂建立

当時毎月二十二日に月並太子講が開かれていた。

昭五四・十 足助観光協会」

「太子堂」のライトアップの写真をネットから。

「 重要伝統的建造物群保存地区 豊田市足助伝統的建造物群保存地区

足助は、尾張・三河と信州を結ぶ伊那街道の道筋にあたり、古くから海と山を結ぶ物資運搬の

要所として栄えました。重要な交易品の一つが塩です。三河湾等でとれた塩は、足助まで

要所として栄えました。重要な交易品の一つが塩です。三河湾等でとれた塩は、足助まで

船と馬で運ばれ、ここで配合され、包み直されて、険しい山道を運ばれました。このような

塩は、”足助塩”や”足助直し”などと呼ばれました。

足助には、室町時代後期には町場が形成されていたと考えられています。江戸時代には宿場町

としても栄えましたが、交易の発展に伴い次第に商家町としての性格を強めていきました。

としても栄えましたが、交易の発展に伴い次第に商家町としての性格を強めていきました。

安永4年(1775)の大火で町並みの大半が焼失しましたが、その後すぐに町は再建され、現在でも

江戸時代中期以来の重厚な町家が多く残されています。

江戸時代中期以来の重厚な町家が多く残されています。

複雑に折れ曲がる伊那街道沿いは、平入と妻入の町屋が混在し、生活感あふれた変化に富んだ

景観を見ることができます。足助川沿いには、川岸に高く築いた石積みの上に、離れや土蔵が

建ち並びます。

景観を見ることができます。足助川沿いには、川岸に高く築いた石積みの上に、離れや土蔵が

建ち並びます。

昭和50年代より住民が主体的に保存に取り組んできた歴史的な町並みは、豊田市足助伝統的

建造物群保存地区とされ、平成23年6月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。」

建造物群保存地区とされ、平成23年6月に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。」

「 豊田市足助伝統的建造物群保存地区範囲図 」。

伊那街道(旧道)に沿って ■ 伝統的建造物が並んでいるのが判るのであった。

山の斜面を上って行った。

石仏・石碑群を見下ろす。

一段高い場所から、「 もみじのトンネル 」の絶景をしばし楽しんだのであった。

そしてこの辺りが「 カタクリ(ユリ科)群生地 」と。

「 カタクリ(ユリ科)群生地 👈️リンク

樹木が芽を出す直前の三月下旬ごろ、地上に姿を現わして薄茶色の紋様がある葉を出し、

十数センチの花茎の先にうす紫色のかれんな花が一輪下向きに約二週間咲き、球根は、カタクリ

として食用できます。ブナやミズナラが自生する寒い落葉樹林帯に多いが、県内で群生

しているのは珍しく、貴重な植物です。

十数センチの花茎の先にうす紫色のかれんな花が一輪下向きに約二週間咲き、球根は、カタクリ

として食用できます。ブナやミズナラが自生する寒い落葉樹林帯に多いが、県内で群生

しているのは珍しく、貴重な植物です。

この様に見事に群生しているカタクリを大切に守り続けて行かなければなりません。決して

群生地に入ったり花を採ったりしないで下さい。

足助町観光協会」群生地に入ったり花を採ったりしないで下さい。

以下2枚の写真はネットから。

「花の見頃は、その年の気候により変わりますが3月中旬~下旬。

香嵐渓のカタクリの花は、香嵐渓の飯盛山の北西向き斜面の約0.5haに群生地があります。

カタクリの花は、花が咲くまでに7~8年かかるといわれており、香嵐渓では昔から自生

していたものを保護・育成した結果、現在の規模になりました。」と。

「3月中旬の暖かい日に一気に開花し、天気の悪い日や、夜には花を閉じてしまいます。

万葉集 大伴家持の一首にもこの花の名前が詠まれています。

『 もののふの 八十娘子らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花 』

この「 堅香子(かたかご) 」は、カタクリの古名です。長い冬が終わり、待ちわびた春の訪れと

ともに咲き始めた堅香子の花に、家持も魅せられたのでしょう。」と。

八十娘子らが???

「もののふ」は「八十(やそ)」の枕詞で、「たくさんの」という意味である

とのことで納得!!。

紅葉越しの巴川。

そして坂を下り、「 もみじのトンネル 」下の遊歩道へ戻る。

そして「巴川」と「 もみじのトンネル 」との共演を楽しみながら進む。

展望・休憩用の四阿。

そして「待月橋」が紅葉の隙間から垣間見えてきた。

この写真は、以前に訪ねた時の同じ場所近くからの写真。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

-

牛久大仏へ(その1) 2025.11.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.