2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2004年11月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

増える休暇と出生率

イギリスに来てびっくりしたことの一つは、同僚の多くが「育児」を理由に頻繁に休みをとったり、早退したりすることです。それも女性だけではなく、男性も毎週のように休みをとります。もちろん、日本にいたときにはこんなことはまったく考えられなかったですが、よく考えてみたら、この国では2000年にブレア首相自ら2週間の育児休暇をとって支持率を回復させたというエピソードもある国です。それだけ育児休暇が奨励されているということなのでしょう。日本でもこんな政治家がいれば面白いのですが、日本の首相の育児といっても、せいぜい息子をサントリーのビールの宣伝に出演させた人の話くらいしか思い浮かびません。そもそも年寄りの政治家が多い日本では、43歳で首相になったブレア氏のように、在任中に子供が生まれるというケースは当分なさそうです。ちなみに、筆者にも子供が生まれるというケースは当分なさそうです。ところで、育児休暇制度の推進は、もう一つの大きな効果があるようです。ちょっと長くなりますが、先日の朝日新聞の社説に、こんな話が紹介されていました。ーーーーーーーーーーーーーーー・・・英国は00年から官民挙げて「仕事と生活の調和策」に取り組んできた。 従業員9万4千人を抱える最大手の電信電話会社は正社員に在宅や短時間の勤務を認めた。いまは7千人が自宅で働き、6600人が短い勤務である。 離職率は3%にまで下がり、産休後に職場に戻る女性が98%になった。社員を募集する費用など年間100億円近い経費が減り、生産性は30%も上がった。 仕事と生活の調和策を進めると、企業にとってどんな損と得があるのか。政府は、調和策を取り入れたい企業や組織に無料でコンサルタントを派遣する。この3年間で22億円をかけて448社を支援した。どの会社も業績を上げている。 フルタイムとパートタイムの不合理な差別を禁じる法律もつくられた。 英国政府が仕事と家庭の両立を進めてきた主な理由は労働力の確保と生産性の向上だ。働きやすくすることで国民に自立してもらい、福祉にかかる費用を減らすねらいもあった。 そこに、思わぬ効用が加わった。90年代に入って下がり続けていた出生率が、01年の1・63を底に03年には1・71へと上がったことだ。願ってもない大きなおまけだった。 ーーーーーーーーーーーーーーーご存知のように、日本の出生率はじわじわと下がり続け、1.29にまで落ち込んでいます。イギリスも日本と同様、年金財政が破綻の危機に直面していることもあって、労働力の確保が重要な課題とされているだけに、日本にも参考になる話ではないでしょうか。一般的に、女性の社会進出が進んだために出生率が低下したと思っている人が多いのですが、実はこれは間違いで、下の図のように先進国ではスウェーデン、デンマークなど女性就業率の高い国ほど出生率が高く、スペイン、イタリアといった女性就業率の低い国の方が出生率が低いという、U字型のカーブを描くような傾向があります。(経済産業省ホームページより)これは、出生率を上昇させるためには、女性が働きやすく育児がしやすい職場作りが何よりも重要である、ということを如実に物語っているといえるでしょう。そして、女性にとって働きやすい職場とは、実は男性にとっても働きやすい職場と言えるのではないでしょうか。

2004年11月30日

コメント(10)

-

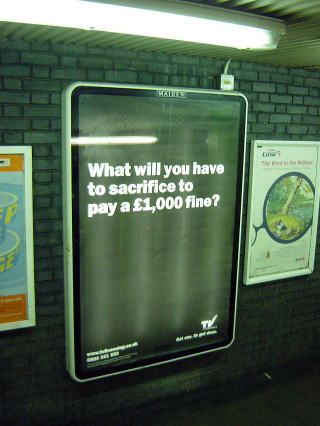

TVライセンス再び

筆者のイギリス滞在もいよいよ残すところ3ヶ月です。アメリカ横断ウルトラクイズで言ったら、バラマキクイズが終わったあたりといったところでしょうか。しかしながら、筆者のもとにはまたしてもイギリス人の魔の手が・・・いや、請求書がやってきました。今回はTVライセンスです。イギリスに来ると、下の写真のようにTVライセンスの支払いを喚起する広告があちこちに張られていることに気がつくでしょう。 また、地下鉄の中にも同様の広告があります。それだけでなく、TVを見ていても、ラジオを聴いていても、しょっちゅう支払いを求める広告を目にする(耳にする)ことになります。このTVライセンスは、日本でいうNHKの受信料に相当するものなのですが、その取立ての恐ろしさはNHKの比ではありません。不払いの罰金は1000ポンド(約19万5千円)。「デテクターバン」という電磁波をキャッチする装置を備えた車が町を巡回している上、取立人には、居住者の同意を得ずに立ち入り調査をする権限があり、これを拒否すると警察に通報されて逮捕となるのです。とても日本のように「家にはTVがありませんので」などとインターホン越しに断ることもできないし、「家はテレビ神奈川しか見ないんです」とか、「日本では不倫は文化なんです」といった言い訳が通用する雰囲気でもありません。あと、もう一つ納得がいかないのは、筆者のように残り3ヶ月しか住まないと分かっていても、1年分121ポンド(約2万4千円)を払わなければならないことです。日本でいうと、岩手県議にもなった覆面レスラーのザ・グレート・サスケが、昨年、大仁田厚の刺客ポーゴに覆面を剥がされたにもかかわらず、覆面を2枚かぶっていたために事なきを得た、というのと同じくらい、どう考えても納得がいかない話です。

2004年11月29日

コメント(14)

-

日本へ国際電話その2

イギリスから普通に日本に国際電話をかけようとすると、相当の金額がかかってしまいます。BTの固定電話からだと、日本へ1分97.45p(約195円)(2001年)なので、これではとてもしょっちゅう使うわけにはいきません。これよりも安く済ませられるのが、多くの会社が出しているプリペイドカードで、スウィフトコールやバナナカードなどがあって、これだとだいたい1分7~8円くらいでかけられます。ニュースエージェントに行けば必ず置いてあるので、入手しやすいですし、使い方もカードに書いてある暗証番号とガイドに従ってアクセス番号にかければよいだけなので簡単です。これらのカードは日本のテレホンカードのように公衆電話に差し込んで使うものではないのですが、はじめ機械に一生懸命差し込もうとしたのは決して筆者だけではないに違いありません。しかし、それよりもさらに圧倒的に安いのに意外と知られていない方法は、ADSLなどのブロードバンド環境があることが前提になってしまいますが、インターネット電話を使う方法です。筆者は、BIGLOBEのDIALPAD というサービスを使っていますが、これだと日本の固定電話へ3分9円でかけることができるので、非常に重宝しています。この料金だと、もはやまったく国際電話であることを意識しなくてすみますね。ちなみにNIFTYでも、同様のサービスを行っているようです。また、ヘッドセットマイク(2000円前後)の購入が別途必要になるものの、使い方はいたって簡単です。パソコンに向かってしゃべることになるので、普通の電話とはちょっと雰囲気が違い、電話オペレーター風になりますが、慣れればまったく問題ありません。イギリスだけではなく、海外在住の人に広くお奨めの方法です。

2004年11月28日

コメント(2)

-

とっておき国際電話法

筆者の場合、忙しかったり体調が悪かったりして日記が書けないときは、たいてい後日に何本かまとめて書くのですが、どうしても最新の日記に比べて下のほうの日記は目立たなくなってしまいます。そこで、今回はこの間隙を利用して、筆者のとっておきの国際電話法をこっそり教えてしまおうという企画です。と、その前に、この週末に日記が書けなかったのは、情けないことに肩を寝違えてしまい、動けなくなっていたからです。寝違えといっても、今回はそんじょそこらのハンパなものではありません。発症したのは土曜日の夕方のことでした。そろそろ起きようか、とむくっと起き上がったとたん、痛ぇ~!!!ひえええ。気絶するかと思った。はぁ、はぁ・・・。どうも変な体勢で寝てしまったらしく、左肩から肩甲骨の後ろの背中が、ちょっとでも動かそうものなら悶絶しそうに痛いのです。というか、呼吸するだけでもすでに相当痛い。そもそも肩を寝違えるなんてこと自体、初体験です。これはもう、あきらめてこのままもう一晩寝るしかない!と思ったものの、ちょっとでも体勢を変えようものなら痛さで涙が出そうなほどなので、カタツムリ並みにじわじわと体勢を動かしながら、30分ほどかけてようやくベッドに逆戻りしました。全身からどっと冷や汗の嵐で、そのままぐったりと寝てしまいました。そして、数時間後、ようやくやや回復してスープを少し飲んだものの、そのまま再び深い眠りの底へ。次に起きたのは翌日曜日の朝です。まだちょっと痛いけど、ほぼ日常的な動きは問題なくできるまでに回復していました。よかったよかった。それにしても、ほぼ丸一日寝続けるとは・・・。ちなみにあとからいろいろ調べたところ、どうやらタイガー・ウッズも今年は左肩から背中にかけての痛みにずっと悩まされていたそうです。ということは、メンデルの法則により、この時点でほぼ「筆者≒タイガー・ウッズ」といってもよいことになります。というわけで、肝心の国際電話については次回です。

2004年11月27日

コメント(2)

-

倫敦のかわいいリスたち

ロンドンの公園を散歩してると、下の写真のようなリスとしょっちゅう出くわします。こういったかわいらしい小動物との出会いも、ロンドンでの散歩の楽しみの一つ。しかし、現在ロンドンで見かけるリスは、実はそのほぼ全てが北米原産のハイイロリスなのをご存知でしょうか。イギリス原産のアカリスは新たに移入されてきたハイイロリスによって北に追いやられ、今では湖水地方やスコットランド、ウェールズの一部で見られるのみなのだそうです。ちなみに、ロンドンのリスはしばしば家庭ごみをあさるなど、おおよそそのかわいいイメージに合わないことをやってのけます。とはいえ、筆者は大のリス好き人間。暇なときにはリスを主人公にしたポエムを書き、マスコットがリスの大宮アルディージャを熱心に応援し、リストラ対策にも余念がないほどのリス好きなので、公園を通りかかったときにはいつもリスがいないか探しています。イギリスに来てから、すっかり公園の散歩のとりこになってしまいました。とくに、早朝の散歩が気持ちいいです。日本にいたときは、週末には午後3時まで寝ているのも普通だった僕が、イギリスに来た翌日には朝6時におきて公園に散歩に出かけてしまったという事実を見ても、いかにイギリスの早朝の散歩が魅力的なものであるかがお分かりいただけるでしょう。尚、時差の関係でイギリスの午前6時は日本の午後3時に当たる、などという些細なことは、上記のエピソードとは断じて何の関係もないことは言うまでもありません。

2004年11月26日

コメント(10)

-

英国の悲惨な鉄道の謎

下の掲示板の写真を見ていただければ一目瞭然にお分かりかと思いますが、イギリスの鉄道はやたらと遅れます。これは、たまたま写真を撮ったときに特別な遅れが発生していたというわけではなく、イギリスの鉄道の定時運行率は約78%(2001年)なので、ごくごく通常の様子で、いつもこんなものなのです。イギリスにも一応、鉄道時刻表はあるものの、その信憑性は日本でいえばせいぜいラーメン占いや回転寿司占いと同程度といっていいでしょう。ちなみに、回転寿司占いの診断によると、筆者は「アワビ人間」でした。たしかに言われてみると、筆者の髪の毛は巻貝のように天然パーマだし、かっぱ巻き人間よりは高級感がありそうです!いやあ、よく当たるなあ・・・って、オイ!さて、実はこのイギリスの運行率の数字は、なんと10分以内の遅れ(長距離以外は5分)はすべて定時としたときの実績です。おそろしいことに、イギリスでは10分以内の遅れは遅れとは見なさないのです。ちなみに、JR東日本では、1分以上を遅れとしたときの在来線の定時運行率が87%(1999年)ですから、いかに大きな差があるかがお分かりいただけるでしょう。もう一つ、不思議なのは、何番線から電車が出発するのかが直前まで分からないことです。発表されるのは発車の2,3分前、なんていうことも決して珍しいことではありません。そのため、掲示板の前には下の写真のように、大学受験の合格発表を待つ受験生のような人だかりがいつもできています。うう、これを見ていたら何だか受験生時代の忌まわしい記憶が・・・。お、おちつけ、受験はもう終わったんだ。XX大学め~。はあ、はあ・・・。と、このように、イギリスの電車に乗るのは大変なストレスなのです。イギリスの鉄道政策の失敗は、94年の分割民営化に端を発するといわれています。イギリスの民営化方式が日本と大きく異なるのは、列車を運行する25の会社と、線路の管理を行う会社「レールトラック社」を分けるという、いわゆる「上下分離」方式を採用したことです。これにより、複数の運行会社が同一の路線で競いあうといった状況が生みだされたのですが、死傷事故が相次いだ上、あろうことか01年にはレールトラック社が経営破たんに追い込まれるという大混乱に陥りました。その後、非営利団体のネットワークレールにより線路の管理が引き継がれ、09年までに定時発着率を90%以上にまで引き上げるという目標が立てられています。しかし昨年1年だけで5回の脱線事故がおきているなどの現状を見ると、目標が達成される確率は、おそらく回転寿司占いの的中率よりも低いのではないでしょうか。

2004年11月25日

コメント(6)

-

ロンドンのXmas電飾

イギリスは早くもクリスマスショッピングの季節に入って、デパートも夜11時まで開いているところがあったり、遅くまでとても賑やかです。今日は、先週に点灯式があったばかりのリージェント・ストリートのクリスマス・イルミネーションを見に行ってきました。実はリージェント・ストリートとクリスマス・イルミネーションといえば、日本でいうと橋本龍太郎元首相と日本歯科医師連盟のように切っても切れない密接な関係にあって、今回でちょうど50周年にあたるのです。今年は35万個の電球が使用され、ディズニーの新作映画「Mr インクレディブル」がモチーフになっているとのこと。ただ、もちろん綺麗なことは綺麗なのだけど、正直なところ最近の東京のイルミネーションに比べると華やかさが今ひとつで、ちょっと見劣りする感は否めません。ロンドンにももうちょっと頑張ってもらいたいものです。そうしないと、女の子を口説くときの勝率も下がってしまいそうではないですか。とはいえ、もちろん筆者は一人で見に行ったので、そんな心配はいりませんが。いやあ、よかったよかった。ははは。これから12月にはいると、一般家庭でもあちこちで綺麗な電飾が見られるので、ひそかに楽しみにしている季節です。

2004年11月24日

コメント(12)

-

Xmasプディングの魅力

クリスマスの2ヶ月も前から、イギリスのスーパーにはクリスマスコーナーが大々的に出現し、クリスマス・プディングなどが所狭しとならべられます。ちなみに下の写真が、筆者が買ってきたクリスマス・プディングの実物です。てっきりクリスマスケーキのような華やかなものを想像していたので、最初はあまりに地味な外観にびっくりしました。見た目だけでクリスマスケーキと比べたら、まさしく月とすっぽんです。クリスマスケーキが新幹線「のぞみ号」だとすれば、プディングの方は「たにがわ号」。クリスマスケーキがプロゴルファー猿だとすれば、プディングの方は、ミスターXの手下の日影選手、といったところでしょうか。ちなみに、日影選手は徹底的にツキに見放された男で、日本アマチュア選手権に出場したときには、猿とデッドヒートを繰り広げるものの、終盤になって足場が崖崩れを起こしてしまって谷底に転落。大怪我を負って、そのままリタイアする羽目になります。普通そんな大事故があったら即試合中止になりそうなものですが、どういうわけか試合は何ごともなかったかのように続行され、猿が優勝してしまいます。日影選手は、その後復活し、「死神」の名前で再び猿の前に登場します。しかし最期は、毒針のついたゴルフボールを打ち込んで猿を暗殺しようと試みますが、ショットを打つ瞬間にマムシにかまれたために手元が狂ってしまい、あろうことか打球が自分の頭に直撃。そのまま命を絶ってしまうという、つくづくかわいそうな男なのです。さらに余談になりますが、筆者も子供時代には、庭に干してあった洗濯物を旗に見立て、その下に穴を掘って猿の必殺技「旗つつみ」を練習しました。そして血のにじむような特訓の末についに成功させたのですが、どういうわけかあとから母親にこっぴどく怒られてしまいました。つくづく女というのはロマンが分からなくて困りますね。というわけで今回はクリスマス・プディングの魅力についてのお話でしたが、みなさん、イギリスのクリスマスに美味しいクリスマス・プディングが欠かせない、ということがお分かりいただけたでしょうか?

2004年11月23日

コメント(16)

-

一時帰国のチケットとルイ・パスツール

その昔、フランスの細菌学者、ルイ・パスツールは「科学に国境はない」という名言を遺していますが、彼はそれに続けて、「しかし、科学者には祖国がある」とも言っています。彼がこの言葉を遺したのは第一次世界大戦のさなかでしたが、政治情勢の大きく変化した現在でもなお通ずるものがあるように思えるのです。つまり何が言いたいかというと、年末の一時帰国の航空券を購入しました♪これで僕もいっぱしの科学者ということができるのではないでしょうか。これまで、東京ーロンドン間の移動で筆者が使ったことがあるのは、ブリティッシュエアウェイズとKLMオランダ航空ですが、不満なのはやはり所詮エコノミークラスでは、きわめて席が狭いことです。長時間、窮屈な姿勢でとじこめられるのは大変な苦痛です。両社の席のどちらがより狭いかを論じるのは、日本でいえば、春一番とプリティ長嶋の芸風のどちらがより狭いかを比較しているようなものであって、どちらもきわめて狭いことにさしたる変わりはありません。さて、今回は他にエールフランスや大韓航空のもっと安いチケットが出ていたのですが、あえてKLMのチケットを買いました。というのも、コンチネンタル航空のマイレージをずっと貯めているのですが、KLMだとエリート資格マイレージが100%たまるので、あと1回日本に飛べば年間25000マイルを達成して来年はシルバーエリートになれるはずなのです。というわけで、今回は奮発してKLMのチケットを買ってしまったというわけです。ちなみにシルバーエリートになると一体どんな良いことがあるのか、筆者はまったく知りません。

2004年11月22日

コメント(14)

-

すごい親善試合でした

サッカー日本代表がシンガポールに辛勝したその日。帰宅後、テレビをつけたらちょうど国際フレンドリーマッチのスペインーイングランド戦が始まるところでした。この日は残念ながら筆者がお気に入りのポジショニングの天才、アルベルダは怪我のため出ていませんでした。現代のサッカー戦術ではポジショニングは非常に大切な要素で、スペイン代表やバレンシアでの彼の中盤のバランス感覚にはいつも感銘を受けます。ちなみに、僕も合コンではポジショニングにいつも気を使うので、彼には共通点を感じずにはいられません。それはともかく、試合は開始前からただならぬ雰囲気でした。イングランド国歌「God Save The Queen」が始まると、スペイン人から一斉に大ブーイング。どうやら国歌斉唱時にブーイングをするのは中国だけではないようです。そして試合が始まると、さらにとんでもないことになりました。アシュリー・コールや、ライト=フィリップスといったイングランドの黒人選手がボールを持つたびに、観客が一斉に「ウッホ・ウッホ」とゴリラのようなひどい人種差別的な野次を飛ばします。それが頭にきたのか、イングランドのルーニー、ギャリー・ネヴィル、ランパード、アシュリー・コールらが危険なタックルを連発。とくにひどかったのがルーニーで、退場処分を受けるのが時間の問題だったのは誰の目にも明らかだったため、前半途中で異例の交代をさせられる有様でした。主審はあまりファールを取らなかったのですが、もし筆者が主審を務めていたら上記の4人は退場にしていたかもしれません。主将のベッカムは終始彼らをなだめようとしていましたが、あまりに親善試合とはかけはなれた騒然とした雰囲気の中で効果を発揮できなかったようです。ただしそれも仕方のないところで、あのような異常な雰囲気の中では、たとえノーベル田中さんが癒し系の笑顔でなだめたところで、親善的な雰囲気に戻すことは不可能だったことでしょう。試合のほうも1-0で敗れた上、SHOTS ON GOALがスペイン7、イングランド0という数字からも分かるように一方的な内容で、イングランドにとってはとんだ厄日となってしまいました。後日、イングランドサッカー協会は試合中の野次について抗議文書を送ったとのことで、後々まで禍根を残すゲームになりそうです。

2004年11月18日

コメント(14)

-

世界一暮らしやすい国

となりのデスクのフランス人Cさんが、最新の英経済誌「エコノミスト」に載っている面白い調査記事を教えてくれました。題して「The World’s Best Country」。世界111カ国を対象に、新しいアプローチで「生活の質」を比較しランキングを作ったとのことです。調査内容はというと、生活満足度調査を中心に、収入、健康、自由度、失業率、家族生活、気候、政治安定性と治安、ジェンダー平等性、家族及び地域生活といった要素を加味したとのこと。「落ち葉」とか「パワー不足」などの理由でしばしば止まるといった意外性をいかんなく発揮する鉄道や、脳腫瘍の手術に半年待ちなどといった優れた医療保険制度を持つイギリスは、さぞかし上位にランクされているはずです。ところが、ふたを開けて見るとイギリスは29位に低迷。これは拡大前EU15カ国の最下位であり、すぐ後ろを見ると韓国、チリ、メキシコ、バルバドスといった国々が迫っています。ちなみにトップはイギリスのお隣のアイルランドで、これは1人当たりGDP4位、低失業率や政治的自由度、さらに古きよき家族や地域社会が残っていることなどが評価されたそうです。また、日本は17位で、アジアではシンガポールの11位に次ぐ順位。そしてアメリカは13位でした。詳細は以下の通り、北欧を中心としたヨーロッパが上位を独占しています。ただ、細かな得点の出し方などが書かれていなかったり、南欧の評価が妙に高かったり、どことなく怪しさを感じるランキングのような気もします。かつて日本の全国住み良さ都市ランキングで、秋田県大曲市が3年連続1位になったのと同じ臭いを感じます(大曲市のみなさん、ごめんなさい)。ただし、僕は大曲市に行ったことはないし、大曲名物の雪国花火ラーメンも花火おかきも大学イモも食べたことがないので、そのすばらしさに気づいていないだけなのかもしれませんが。それはともかく、海外移住を考えている方は参考にされてはいかがでしょうか。1 アイルランド2 スイス3 ノルウェー4 ルクセンブルク5 スウェーデン6 オーストラリア7 アイスランド8 イタリア9 デンマーク10 スペイン11 シンガポール12 フィンランド13 アメリカ14 カナダ15 ニュージーランド16 オランダ17 日本18 香港19 ポルトガル20 オーストリア21 台湾22 ギリシャ23 キプロス24 ベルギー25 フランス26 ドイツ27 スロヴェニア28 マルタ29 英国30 韓国31 チリ32 メキシコ33 バルバドス34 チェコ35 コスタリカ36 マレーシア37 ハンガリー38 イスラエル39 ブラジル40 アルゼンチン以下60 中国65 モロッコ71 インドネシア80 エジプト92 南アフリカ93 パキスタン105 ロシア108 ナイジェリア110 ハイチ111 ジンバブエ

2004年11月17日

コメント(8)

-

突然の停電に襲われる

午後8時。いつもどおり帰宅しようと近所まで来たところで、妙に近所が真っ暗なことに気づきました。下の写真がそのときの通りの模様です。神に誓ってカメラカバーをはずし忘れてとった写真などではありません。いつもは街灯や家から漏れる明かりが見えるのですが、このときは本当に真っ暗でした。これだけ真っ暗であれば、たとえ全身白装束に身を固めた「パナウェーブ研究所」の一行がそばを通りかかったとしても、闇にまぎれてしまうに違いありません。さらに、各家では住人が懐中電灯やろうそくを手に室内や外を照らしている様子。不思議に思いつつ自分のフラットに戻って電気のスイッチを入れたところ、なんと部屋の明かりがつかないのです。しかも明かりだけではなく、ボイラーも、プラズマテレビも、DVDレコーダーも、何もスイッチが入りません。でもよく考えてみたら、プラズマテレビとDVDレコーダーはもともと僕の部屋にはないのでした。というわけで、これはどうやら停電している模様です。ひょっとしてテロ!?と一瞬思ったものの、考えてみると、昨夏8月28日にもロンドン南部で大規模な停電があり、交通機関などが大混乱に陥ったことがありました。そのときは定期検査による送電線停止エリアでの変電所故障などが原因だったとのこと。きっと今回も設備が故障したに違いありません。困ったことに、ボイラーのスイッチが入らないということは、セントラルヒーティングや温水も使えないことを意味します。とにかく真っ暗では何もすることがないし、風邪気味でもあったのでさっさと寝ることにしました。最低気温0度の中、暖房がないのは厳しいので、真っ暗な中、コートを着込んだまま手探りで布団をかぶって寝ました。本来なら暖かいシャワーを浴び、鼻歌を歌いながら料理でもしてるはずだったのに(号泣)と思って寝ていたら、1時間半ほど後にいきなり復旧しました。とりあえず大事には至らずほっとしました。ちなみに翌日の新聞などで探してみたものの、停電があったなどといった話は一切報じられていませんでした。たしかにあたり一帯が停電していたはずなんだけど、この程度のことではニュースにはならないのかなあ。あれはいったいなんだったんだろう・・・。

2004年11月16日

コメント(4)

-

失礼なイギリス人

イギリスで日本のニュースが報じられることは、モト冬樹の髪の量のように少ないです。しかし、そんなイギリスでも日本の皇室関連のニュースは比較的大きく扱われる傾向があるように思います。やはり、皇室を持つ国同士、興味が引かれるのかもしれません。今回の紀宮さまの婚約内定のニュースも、「METRO」紙など各紙に写真つきで報じられていました。しかし、その記事で一つだけ気になったことがあります。それは、同紙で紀宮さまの名前が繰り返し「Princess SAYAKOM」と書かれていたこと。サヤコム・・・。まるで、今にもつぶれそうな新興IT企業のような名前で、きわめて失礼な話です。こんな名前では、がんばってもせいぜいライブドアあたりに買収されるのがいいところではないでしょうか。考えてみると、僕もイギリスで名前を間違われたことが数知れずあります。先日、発表にいった学会では、苗字と名前のつづりが両方とも間違っていたため、ほとんど別人のようでしたし、請求書などもよくつづりが間違っています。ちなみに、僕は決して燕東海林太郎兵衛宗清とか、セレィアルヴィオレ・アレィストヴィーユといったややこしい名前ではないし、スネオヘアーとかイジリー岡田のような、いかがわしい名前でもありません。なぜ、たった数文字の名前を彼らはこんなにもことごとく間違えるのか、イギリス人の不思議なところです。

2004年11月15日

コメント(16)

-

マーガリンの危険性

下の写真のように、イギリスのマーガリンには日本にはない注意書きがあります。ちょっと見づらいですが、下から3番目に「Virtually Trans Fat Free」と書かれているのがお分かりでしょうか。これはトランス脂肪酸の成分表示で、イギリスのマーガリンには大抵このような表示があり、5%以下となっていることが多いです。さて、ここでいきなりトランス脂肪酸と言っても、南伸坊さんとどう違うの?という方もいるかもしれません。実は不飽和脂肪酸には2種類あって、それぞれシス型とトランス型と呼ばれますが、化学式は同じでありながら、右手と左手のように鏡に映した姿(鏡像体)の構造になっています。そして、通常、生物が利用するのはシス型のみで、トランス型は天然の生物界にはほとんど存在しないのですが、マーガリンの製造過程では工業的に脂肪酸に水素を添加するため、かなりの量のトランス脂肪酸が生成してしまいます。そして、近年になって、このようにして生じたトランス脂肪酸が体に取り込まれると正常に機能しないため、動脈硬化や心臓疾患、痴呆のリスクが高まるという報告が次々と明らかにされているのです。筆者の予想では上の説明はほぼ全員に読み飛ばされたかと思いますが、とにかくアメリカではすでに含有量の表示が義務付けられていますし、デンマーク、オランダ、ドイツではトランス脂肪酸を含むマーガリンは禁止されているとのこと。また、イギリスでも筆者が見る限り多くの製品で表示がなされているようです。一方、日本ではというと、下の表のようにほぼすべての製品で、多量のトランス脂肪酸が含まれているのが現状のようです。雪印ネオマーガリン (225g) 雪印乳業 13.8%ラーマソフト (400g) 日本リーバ 11.8%明治コーンソフト (450g) 明治乳業 10.9%もともとマーガリンといえば、植物性で健康にいいという触れ込みだった筈なのに、ずいぶんと落ちぶれてしまったものです。トランス脂肪酸が体内で悪さをするメカニズムはまだよく分かっていない部分が多いそうですが、日本のマーガリンはもちろん、イギリスの「Trans Fat Free」のマーガリンでもやはり5%は入っているわけで、なるべく摂らないに越したことはなさそうです。

2004年11月14日

コメント(25)

-

女王の隣に露出狂!?

イギリスの方が日本より面白いなあ、と思うのは、新聞です。新聞は大きく分けると高級紙と大衆紙があって、高級紙には有名なタイムズや、デーリー・テレグラフといった保守系の新聞や、ガーディアン、インディペンデントといったリベラル系の新聞が含まれます。一方、有名人のゴシップ記事が中心の大衆紙には、サン、デーリー・メール、デーリー・エクスプレスなどがありますが、筆者は大衆紙を見ることは一切ないので、残念ながらどんな記事があるのかは知る由もありません。ところで、先日、デーリー・メール紙(オンライン版)を読んでいたところ、面白いニュースが出ていたので紹介しますね。記事によると、先日、ケント州カンタベリーにて、エリザベス女王が出席してイラク派遣を終えた兵士へのメダル授与式が行われたのですが、その際にちょっとした騒動がありました。リンク先の写真を見ていただければ分かりますが、なんと女王の隣に座っている兵士のキルトがめくれ、スカートの奥まで丸見えになっているのです。問題にされているのは、式典に出席したサイモン・ウェスト大佐。彼は不適な微笑をうかべて写真に写っているため、わざとやったのではないかとの疑いがもたれていますが、同氏からのコメントはなく、真相は謎に包まれています。いずれにせよ、彼もこんな大騒動になるとは思ってなかっただろうに、ちょっとかわいそうな話です。

2004年11月13日

コメント(8)

-

カードのスキミングに注意!

最近、知人から銀行ATMでキャッシュカードのスキミングの被害に遭った、というメールがきてびっくりしています。外務省の海外危険情報(イギリス)でも大きく取り上げられていますが、ロンドンなどイギリスで最近、銀行ATMに細工をしてカード情報を盗み取る犯罪が横行しているようです。とくに多いのは、カードの挿入口にスキミングするための変な機械が被さっているもの。こういった細工が施されたATMには、暗証番号を盗み見るための小型隠しカメラまで取り付けられているという念の入りようで、番号入力の際には手元を隠すなど十分な注意が必要なようです。メールによると、ハ○ースミス駅のバー○レー銀行のATMで被害者が続出している、という具体的な情報まで書かれていました。この駅は筆者もよく利用するだけに、恐ろい話です。また、被害者が警察にいっても、「あなたが100人目の被害者よ」などと言われ、ほとんどまともに取り合ってくれないとか。この犯行グループは、検挙もほとんど進んでいないし、女性マネージャーへの傷害事件後の島田紳助と違ってまったく反省する様子もなく、被害はますます拡大している模様です。したがって、ある日突然、銀行口座のお金が0になっている、なんていう事態も充分起こりえます。筆者など、イギリスでは銀行口座を一つしか持っていないので、もしそんなことがわが身におきたら、実家に国際電話をして、「もしもし。母ちゃん?オレだよ、オレ。ちょっと事故にあっちゃって至急お金が必要なんだけど、すぐに振り込んでくれない?」などと、詐欺のような電話をかけなければならないでしょう。みなさんもくれぐれもご注意のほどを。

2004年11月12日

コメント(12)

-

車にポピ~♪

11月11日といえば、日本ではもちろん大切な「長野県きのこの日」ですが、イギリスでもそれに負けず劣らず大事なイベントのある日です。それは戦没者追悼記念日(Remembrance Day)。この日は第一次世界大戦の終戦記念日に当たり、アメリカではベテランズデーとして祝日となっていますが、イギリスでは祝日ではないものの、やはり大々的に追悼セレモニーが行われます。そして、この記念日には、この時期にイギリスに来たことのある人なら誰もが気づくであろうシンボルがあります。それがポピーの飾り。これは、ベルギーの激戦地フランドル戦線に多く咲いていたポピーを由来とし、戦没者への募金を募るために売られたのが始まりです。この時期は、テレビ出演者を見ても、道行く人を見ても、殆どのイギリス人が左胸に赤いポピーの飾りを付けているといっても過言ではありません。この習慣は、日本の赤い羽根をやや連想させるものがあります。そして、面白いことに胸以外にもしばしばポピーを見かけます。たとえば下の写真のようにタクシーの車内に飾っている人。やや見づらいですが、フロントガラス上部の前にポピーの飾りが付けられているのがお分かりでしょうか。しかし、英国への忠誠心などまるでない筆者は、この車に飾られたポピーを見るたびに、かつてオール阪神・巨人が甲高い声で歌っていた芳香剤のCM「車にポピ~♪」を思い出してしまい、笑いをこらえるのに苦しい思いをしています。神聖なる追悼の意味のある飾りを見て笑うのはさすがに不謹慎な気がするので、顔にタテ線の入ったちびまる子ちゃんのように、笑いをこらえて引きつった表情で通り過ぎるのが常です。そして、2年前に吉本運動会の練習中に肉離れを起こしてしまったオール阪神さんは今も元気に活躍しているだろうか、などと、母国の漫才事情にまで思いを馳せてしまう在英日本人は、決して筆者だけではないに違いありません。

2004年11月11日

コメント(12)

-

空港でストリップ・ショー!?

こんにちは。近頃すっかりヒースロー空港恐怖症になりつつある筆者です。イギリスに住んでいてもっとも恐ろしいものの一つが、実は空港です。何が恐ろしいかって、世界一厳しいという人もいるくらい悪名高い入国審査につきます。彼ら審査官は、まるで部屋掃除の行き届き具合をチェックする姑のように、どんな些細な問題点も見逃すまいとターゲットのスミからスミまで目を光らせ、不審点を厳しく問いただします。彼らを前にしたら、たとえ鈴木宗男被告であろうとも、涙を流して自らのムネオハウス疑惑などの否を洗いざらい認めてしまうに違いありません。さて、そんなヒースロー空港のセキュリティチェックに、このほどさらなる新兵器が登場することになり、物議を醸しています。それはX線カメラなのですが、これにより審査官が乗客の衣服を透かして裸体画像を見ることができるため、大きな騒動になっているのです。「メトロ」紙によると、この機器は隠された武器や爆発物を探知することを目的に、すでにヒースローのターミナル4にてテスト中とのこと。乗客はマシンの前に立ち、いくつかのポーズをとることを求められます。しかし、一部の乗客や航空当局は、このマシンがセキュリティスタッフに対し無料ストリップショーのような状態をもたらすとして、懸念を示しています。ある女性乗客は同紙のインタビューに対し、「これは本当にひどい話だわ。ほとんど裸のような状態にされたら、ご想像にお任せする部分が無くなってしまうわ。」と不満を表明していました。確かに、この乗客が言うように、これは由々しき問題です。筆者のように叶姉妹と互角の魅惑ボディの持ち主がマシンの前に立った際には、モニターの前に黒山の人だかりができてしまうに違いありません。アメリカではこの問題から同マシンの使用は見送られたそうですが、ヒースローでの試験が成功すれば、イギリスでは全ての空港で試用を開始するとのこと。テロ対策とはいえ、待ち時間が増えることにもつながりそうで、空港での不便さやストレスがますます増大しそうです。

2004年11月10日

コメント(14)

-

消えゆくイギリス料理

昨日の続きです。先日の「メトロ」紙に掲載されたセインズベリーの調査によると、同スーパーの売り上げ減少幅の上位5品目は、下表のようにいずれも伝統的なイギリス料理なのだそうです。ローストラム -13%シェファーズパイ -11%チキン・キャセロール -9%フィッシュパイ -8%ステーキ&キドニーパイ -6%そして、逆に売り上げ上昇品目は、下表のようにいずれも外国食品なのです。スパゲティボロネーゼ +43%カネローニ +37%中華麺 +18%ラザニア +17%チキンカレー +9%同社によると、現在、イギリス料理は食品の売り上げの約70%を占めるものの、30年後には25%にまで落ち込むという予測をたてているとか。いまだに70%ものシェアがあるというのも驚きですが、今後の予測減少幅の大きさにも驚かされます。同社は、今後ブレークするメニューの有力候補として、ヘルシー志向を反映し、ひじきサラダなどの日本料理をはじめ、タイ、マレーシア、ベトナム、スペイン、モロッコ、レバノン、ペルー料理を挙げています。たしかに、キドニーパイのような不気味なものは筆者もとても食べる気が起きませんし、単調で悪評高いイギリス料理が衰退してしまうのも大いにうなずける部分もあります。しかし、そうはいっても、食事=文化です。このまま消えてしまう、というのもいかがなものでしょうか。考えてみると、いくら救いようなく不味いとはいっても、一つの伝統的な文化が消えつつあるというのは、やはりそこには一抹の寂しさが感じられるのではないでしょうか。・・・。そうでもないな。

2004年11月09日

コメント(16)

-

シェファーズパイとコテージパイ

イギリスに来て間もないころのこと。同僚にさっそくパブに連れて行かれ、「イギリスのメニューで分からないことがあったらなんでも聞いてくれよな。」と親切なお言葉をいただきました。そこで、思い切って以前から思っていた疑問を聞いてみました。「シェファーズパイとコテージパイってどう違うの?」すると、返ってきた答えは「知らねえ。」・・・。所詮イギリス人の食に対する意識なんてこんなものです。ちなみに、シェファーズパイとコテージパイは、どちらもマッシュポテトの中にひき肉を入れてオーブン焼きにしたイギリス料理ですが、一説によると前者がラム肉、後者が牛肉を使うという違いがあります。しかし他方で、刻み肉とひき肉の違いだ、という説もあるそうで、非常に違いが分かりづらいです。まあ、日本でいえば、長嶋茂雄氏とプリティ長嶋のような違いだ、と思っておけば間違いないでしょう。ところで、これらのイギリス料理はスーパーでも売られていますが、その売り上げが急激に減少しているという記事が、先日の「メトロ」紙に報じられていました。そこで、その内容について詳しく書こうと思ったのですが、時間が足りずまた次回へ続きます・・・。

2004年11月08日

コメント(6)

-

日系のヘアサロン

先日、ロサンゼルス公演を成功させた綾小路きみまろにも勝るとも劣らないほどの国際派セレブの筆者にとって、海外生活に慣れるのにそれほどの時間はかかりませんでした。しかし、イギリスで困っていたことの一つが散髪です。言葉の問題もあるのかもしれませんが、現地のヘアサロンではいまいち思ったようなスタイルになりません。やはり、絶頂期の内田有紀をも髣髴とさせる筆者の艶やかな髪を切るのは、イギリス人には無理なのでしょうか。そんな中、いつもおしゃれな日本人Tさんにロンドン西部にある日系の美容室Kを紹介してもらって、行ってきました。そこは、日本人学校が近くにある立地もあり、店内は、スタッフ、お客ともすべて日本人。まるで日本にいるような錯覚を覚えます。切ってもらったのは、ロンドンに来て3ヶ月という若いマッチョな美容師さん。そして、髪を切ったあとに髪を流してくれたり、マッサージをしてくれたり、サービスはまさしく日本そのものです。実はイギリスのヘアサロンでは髪を切ったあとに流すということをしないので、散髪にいったあとは誰もが風が吹くたびに短い毛がパラパラと落ちる、という怪しい人になってしまうのです。異国での日本人同士、会話も弾みます。ちなみにイギリスで出会った日本人同士が話すことといったら、ほとんどがイギリスの悪口です。そして、髪の仕上がりもばっちり。次回は久々にここでカラーもしようかと思います。う~ん、すばらしい。ここはまさしく日本だ。日本に違いない!そう確信して、筆者は会計に立ちました。「はい。19ポンドになります~。」・・・やはりここはイギリスでした。

2004年11月07日

コメント(22)

-

大英博物館もストライキ

少し前の話になりますが、毎日新聞の社説で珍しくイギリスについて取り上げられていたので、少し長くなりますがそのまま引用します。ーーーーーーーーーーーーーーー社説:英国の公務員削減 日本も議論を始める時期だ 英国財務省が中期歳出計画を発表した。08年3月末までに公務員を約2割、10万4000人削減し、生じる財源を医療や教育分野に回すという。組合は猛反発し、野党も放漫財政を公務員に転嫁するものと批判している。 英国は今、労働党政権だ。労働党政権が公務員の削減を打ち出し、保守党がこれを批判する。左とか右とかいう色分けが意味を失った時代ならではの現象だろう。 来春の総選挙目当ての人気取りという分析もある。しかし英国の財政状況をみれば、歳出の財源はほぼ100%国税収入だ。単年度では無借金。欧米諸国が財政再建に努力した90年代に、英国もまた財政再建に成功した。 他方、日本の歳出の国税収入の割合は、03年度で51.1%。半分は借金という惨状だ。90年代初頭に国税収入の割合を約9割まで引き上げた日本だが、その後の十数年の放漫財政で5割にまで転落した。先進国ではもちろん最低だ。 財政の優等生の英国で公務員削減が議論され、最悪の日本では議論すらないことに衝撃を受ける。(以下略)ーーーーーーーーーーーーーーーというわけで、読んでいただければ分かる通り、日本の新聞に取り上げられるほど大胆な公務員削減計画がブラウン財務大臣によって夏に発表されていました。しかし、当然ながら組合は猛反発。そして、ついに5日(金)に大規模な一斉ストライキが行われたのです。BBCニュースによると、今回のストライキは93年以来最大規模のもので、運転免許試験場や、パスポートセンター、図書館、そして大英博物館を含むいくつかの博物館も閉鎖されたとか。さすがスト王国だけあって、昨年行われた消防署ストライキにも勝るとも劣らない大胆不敵なストライキっぷりです。幸い、筆者自身は影響を受けなかったものの、公務員がストライキをすること自体、日本では考えられません。そもそもこれだけ大規模なストでありながら、筆者がまったく影響を受けていないという時点で、いかに彼らの仕事が大したものでないかがうかがい知れようというものです。組合代表のノリス氏は、「私たちは人員削減について、重要なことは何一つ知らされていないままです。」と訴えています。しかし、ブラウン財務大臣は、「ストライキによって計画が影響を受けることはありません。」と強気の発言をしている模様。これだけ反発の強い政策をこともなげに実行できるブラウン財務大臣はなかなか素敵です。この両者、日本でいえばサッチーVSミッチーも真っ青の激しい戦いを繰り広げていますが、まだまだ波乱が続きそうです。

2004年11月06日

コメント(4)

-

11月は花火の季節

日本で11月といえば、11月11日の「ポッキー&プリッツの日」を除いてさしたる重要なイベントも思い当たりませんが、イギリスでは11月5日がガイ・フォークス・デイにあたるので、あちこちで盛大に花火が打ち上げられます。説明しよう。ガイ・フォークス・デイは、今から399年前の事件に端を発します。1605年、スコットランド王であったジェームス6世がイングランド王ジェームス1世として君臨することに反対する一味が、国会議事堂を爆破する計画を企てました。彼らは国会議事堂を開会式の日に爆破することにより、ジェームズ1世と国会議員を暗殺する計画でした。ところが、内通によりこの企てを察知した国王側の人間により国会議事堂が捜索され、11月5日の未明に、36樽の火薬を点火すべく地下室に潜んでいたガイ・フォークスが逮捕されたのです。彼らは、翌1606年1月にロンドン塔にて処刑されました。というわけで、この日の前後には、花火を打ち上げて盛大にお祝いをするようになったのですが、筆者が予想するに、上の数行は殆どの人に読み飛ばされたことでしょう。ちなみに日本が世界に誇るポッキーは、食べたときに「ポッキン」という音がするからその名前がつきました。また「ポッキー&プリッツの日」は、ポッキーを4本並べると1111のような形になることから11月11日となったわけですが、こちらもガイ・フォークス・デイに勝るとも劣らぬ深遠な由来と言えるでしょう。あまりうまく撮れなかったのですが、イギリスの花火の写真も撮ってみました。イギリスの花火は、日本の線香花火のような悠長なものではなく、ほとんど打ち上げ花火で、あちこちからひっきりなしにドカーン、バコーンとうるさくてたまりません。とはいえ、今年8月に施行された「花火法」により深夜11時以降の花火が禁止されたため、昨年よりはだいぶましな気がします。ちなみに日本記念日協会によると、日本で11月5日は、「いい5世代家族の日」だそうです。なんだそりゃ。

2004年11月05日

コメント(8)

-

〆切に追われる

以前にもちょこっと書きましたが、ある月刊誌に1年にわたって4~5ページほどの連載を書くことになり、その〆切に追われています。その雑誌とは、医療系の業界に身をおくもので知らぬものはいない、N書店の看板雑誌M誌です。張り切って書き始めたものの、書きながら柄にもなくちょっと緊張しています。というのも、この雑誌、有名大学の教授らが最先端の医療研究や技術などを事細かに論じる非常に高尚な雑誌なのです。とても「イギリスのステーキは素敵~☆」 などと、くだらないギャグを書けるような雰囲気ではありません。かといって、ありきたりなことばかり書いても仕方がないので、どうしたものか難しいところです。たとえば銀行や保険の手続きとか、そういった実務的なことばかり書いても読んでいてつまらないだろうし。なので、体験記的なものを中心にしつつ、ノウハウや心構えなどについても織り交ぜるような形にしようか、と思って執筆中です。アメリカの競争社会とは一味違ったイギリスのラボの魅力がうまく伝わればいいのですが、どうなることやら・・・。この連載を読んでいただいて、少しでもイギリスに研究留学に来ようという被害者 意欲的な方が増えてくれれば、この上ない喜びです。

2004年11月04日

コメント(10)

-

米大統領選挙後の反応

予想通りの大激戦となったアメリカ大統領選挙は、もちろんここイギリスでも非常に大きな関心を集めました。BBCテレビでは翌朝まで開票速報を特別体制で放映。刻一刻と入る最新情報を伝え、筆者をはじめ多くの人々がテレビの前に釘付けになったのではないでしょうか。思えば僕自身、記憶を遡ってみても、これほどまでに各州の選挙人獲得数とにらめっこしながらテレビに釘付けになったのは、「アメリカ横断ウルトラクイズ」の「大統領選挙クイズ」のとき以来です。一夜明け、オフィスでもやはりこの話題で持ちきりでした。同僚の一人は、「あのサル顔の大統領、こんどはきっと朝鮮やイランに戦争に行くつもりよ。いやねぇ。」などと言っていましたが、おそらく今日一日だけでイギリス中のオフィスや家庭で同様の会話が6千万回くらいは行われたことでしょう。イギリスにおけるブッシュ大統領の嫌われぶりといったら相当のもので、ドラクエでメタルスライムと一緒に出てきた爆弾岩にも匹敵するほどです。新聞でもやはりこの話題が大きく扱われ、「メトロ」紙でも1~5面ほぼすべてが大統領選挙関連のみで埋め尽くされていました。記事の内容としては、アメリカや日本での報道とさほど変わらないでしょうが、いかにもイギリスらしい面白い話もありました。同紙によると、イギリスの賭け屋ブックメーカーは、早くも次回2008年の大統領選挙のオッズを公表しているそうです。それによると、ヒラリー・クリントン上院議員が6倍。そして、副大統領候補だったジョン・エドワーズ上院議員が11倍で続いているとか。ちょっと気が早いけど、はたして予想通りになるのか、それともひょっとするとブッシュ弟だったりして・・・。

2004年11月03日

コメント(10)

-

ロンドンの公園の魅力

このたびは、楽天のプロ野球参入が決まったそうで、おめでとうございます。中には「後出しじゃんけん」なんていう批判もあるみたいだけど、多額の赤字が予想される中で参入を決めるには相当の覚悟が必要だったはずで、一野球ファンとして心から成功を願わずにはいられません。思えば僕もブログをはじめるときには、どこのサービスにするか相当迷ったものですが、今にして思うと楽天にして本当によかったです。楽天にした理由は、サーバーが比較的安定していることと、デザインがすっきりしていて見やすいからです。断じて女性ユーザーが多いとか、あわよくばオフ会を開いて女の子と仲良くなっちゃおう、などという不埒な動機であろうはずがありません。ところで、最近の野球人気のかげりには、都会で子供たちがのびのびと遊べるスペースがすっかり少なくなってしまったことにも一因があるのではないでしょうか。ロンドンに住んでいてよいところと思うことの一つは、市内のあちこちに広大な公園があることです。下の写真は筆者の近所の公園ですが、これを見ればいかに広々としているかお分かりいただけるでしょう。ドッジボールをしている子供の輪の中に、ときどき長打の行方を追う野球少年が混じっている日本の公園とは大違いです。そして、この公園の中にはサッカー場がなんと18面も並んでいるのです。8面の間違いではありません。数えたら、確かに18面ありました。冷麺でもありません。端の方は地平線の向こうに隠れてしまって見えないくらいです。きっとここでなら、僕も憧れの翼くんのように、地平線をバックにドリブルすることだってできるに違いありません。そしてゴールは地平線の果てからせりあがって見えてくることでしょう。これは決して地面がゆがんでいるからではなくて、地球が丸いからなのです。「キャプテン翼」の描写は決してデフォルメなどではなく、紛れもない事実なのだ、ということをサッカーの母国イングランドで学んだのでした。ということで、こんな広々とした公園に恵まれているのもイギリスの魅力の一つということができる訳です。

2004年11月02日

コメント(16)

-

ずれてるずれてる

サマータイムは日本には存在しないので、イギリスで時計の切り替えがどのように行われるかは結構興味があります。今日は、サマータイム終了から2日目。初めての平日でした。サマータイムが終わるとすべての時計がすぐに修正されるのか、というと、答えはNOです。しばしば賞味期限切れの食品がスーパーに並んでいるほど几帳面な性格の英国人をもってしても、やはりすべての時計を一斉に直すことは不可能で、直し忘れた時計というのも時おり見かけます。なので、うっかりすると混乱しかねず注意が必要です。さすがにテレビ・ラジオといった重要なものは間違えていませんが、重要度の低い時計は割と放置される傾向にあるようです。たとえば下の写真。これはロンドン地下鉄のある駅の写真ですが、手前の電光掲示のデジタル時計と、奥のアナログの時計が見事に1時間ずれています。こんなことが許されていいのでしょうか。日本だったら、苦情が殺到するかもしれません。とはいえ、イギリスにおいて電車の「タイムテーブル」などもともとあって無きが如しなので、駅に設置されている時計など、きっとチャゲ&飛鳥のチャゲの次くらいに存在感が薄いに違いない、と確信した筆者でした。

2004年11月01日

コメント(20)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 海外旅行

- 海外旅行のお土産に❤️

- (2025-11-25 14:55:34)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月26日 静岡県 静岡市 {イ…

- (2025-11-26 00:00:11)

-

-

-

- やっぱりハワイが大好き!

- JALのブラックフライデーセール

- (2025-11-20 10:02:25)

-