2025年02月の記事

全54件 (54件中 1-50件目)

-

試作スピーカー19.7(VPの製作10.1)

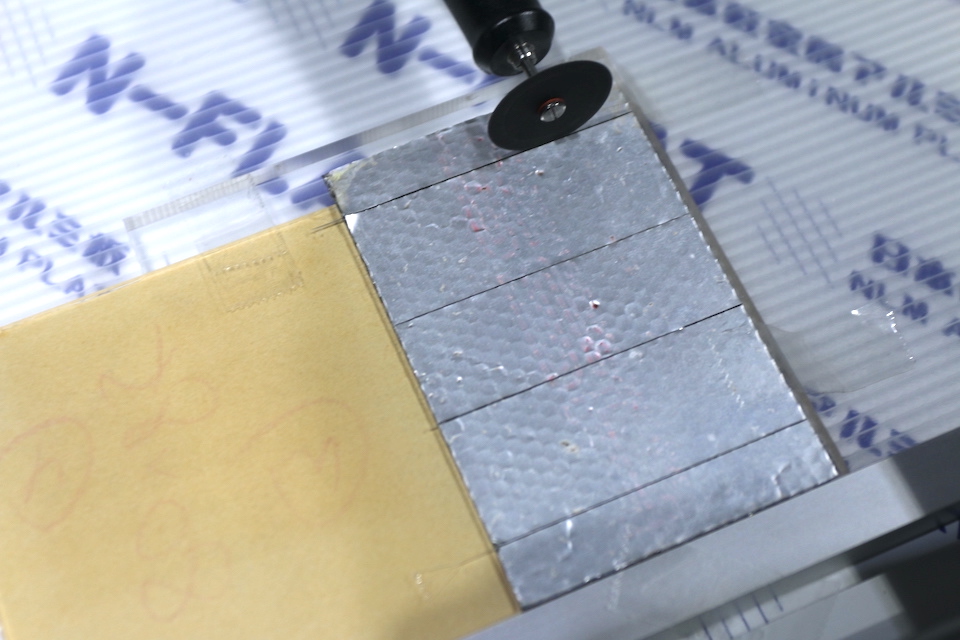

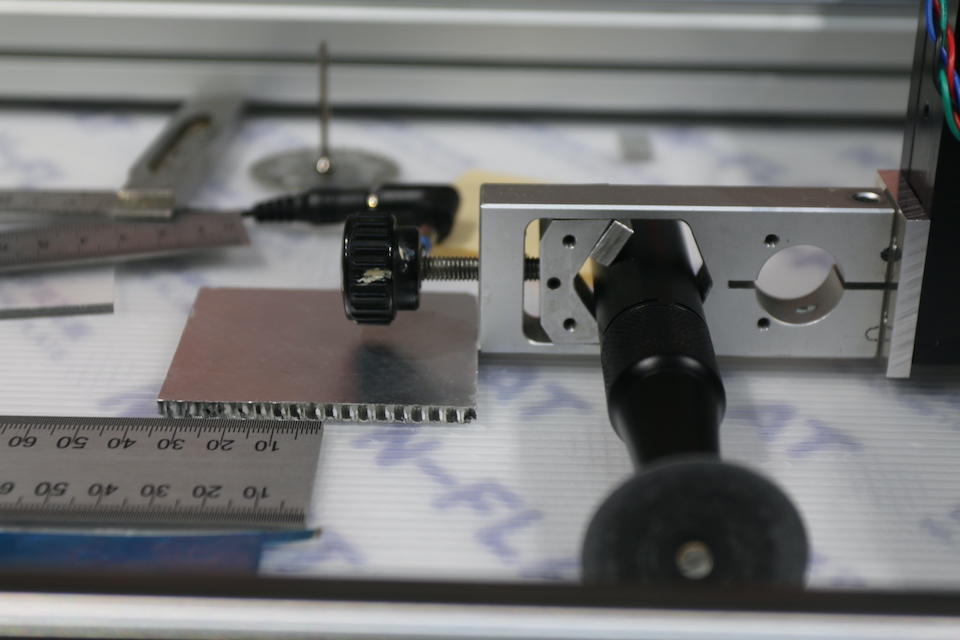

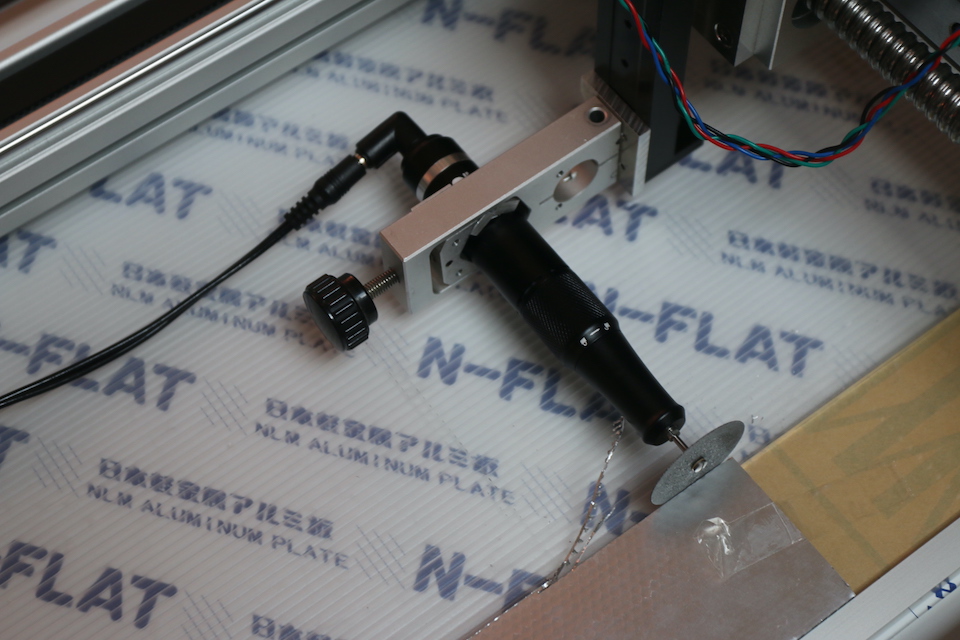

窓のポリカ中空ボード貼りは略終わったので、VPの切り出し作業に取り掛かるつもり。素材はt0.1mm、400mm×1200mmのアルミ板。カットは超音波カッターで、トリミングは回転砥石での2枚切りの予定。

2025.02.28

コメント(0)

-

スタジオの音0.0

ルシファーさんご紹介のNS-10MのYoutube見てみました。彼のコメント欄の書き込みですが、大変興味がありますので、どういうことなのか知りたいと思います。一部引用します。レコーディング演奏者や彼らが用いるモニターヘッドフォンやレコーディング調整室のモニターSPを含めた録音現場を見せて頂き、現場のスタッフ達と懇談する機会も幾度かありましたが、特にそのモニターという名の付いたヘッドフォンやスピカーから出て来る音というか、楽曲の録音前のマイク直楽音と調整卓通過後とでは全く異なる事や、モニターヘッドフォンやモニターSPの出音そのものが、通常のオーディオ用ヘッドフォンやSPとは大部違っている事を知りました。https://www.youtube.com/watch?v=Gm4g4r-Qqk8HS-500もだいぶ目覚めてきて音が良くなってきました。NS-10Mもツイータの保護ネットがない方がスカッとした音です。ですかね?SONYのヘッドフォンは河村先生のを展示しています。悪くない音ではあります。これも録音現場のものの音とは違うのですね?

2025.02.28

コメント(4)

-

ポリカ中空ボード3

今日はゲストルーム兼HS-500とHS-5000の部屋の窓にポリカ中空ボードを貼り始めた。少しでも断熱効果と結露防止に効果があるかと思って。まだ2/6だ。両面テープが無くなった。

2025.02.27

コメント(3)

-

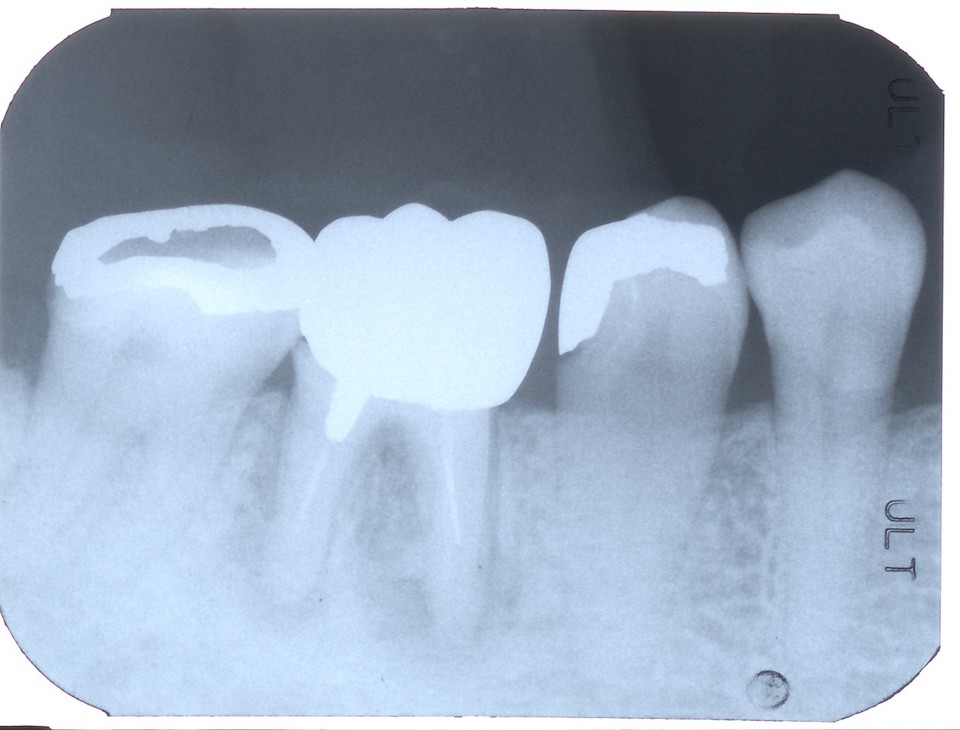

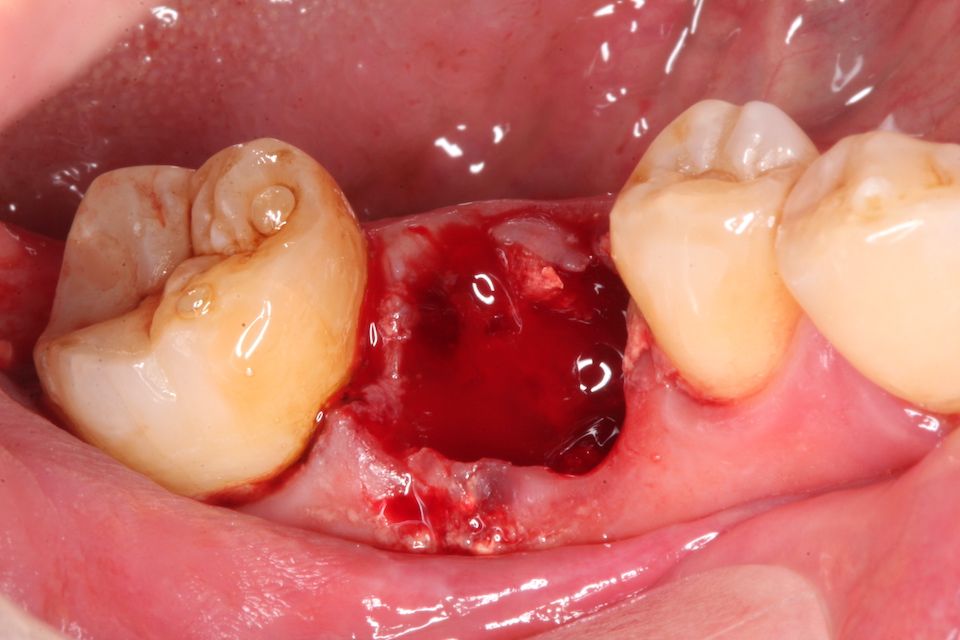

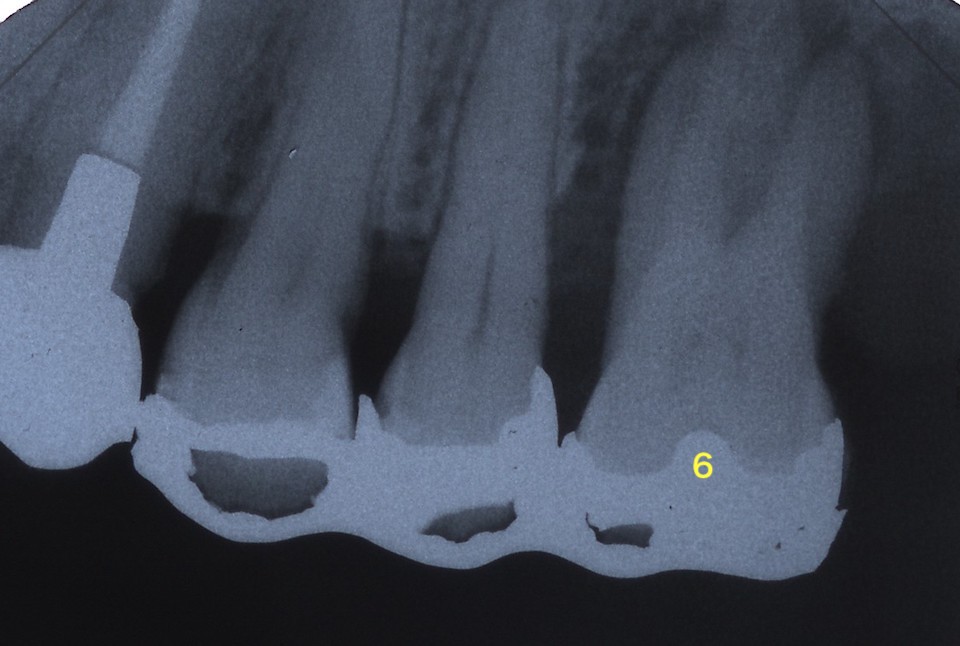

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.2

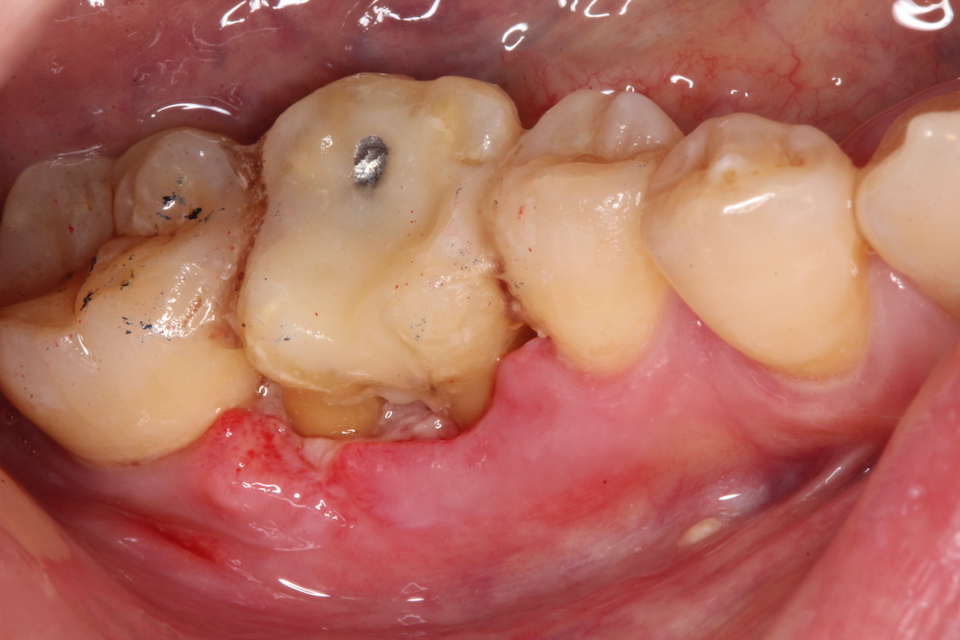

これに視点を置いた症例をアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか説明が付かない。ではそのCR再建症例を時系列でどうぞ30代男性、左上5、隣接面カリエス、時々痛い。エナメル質にはクラックはあるが、溶けていない。内部の象牙質だけが溶ける。酸で溶けるというのならどちらも溶けるはずだ。見事に象牙質だけが溶ける。これはエナメル質のイオン化傾向<象牙質のイオン化傾向だからだ。

2025.02.27

コメント(0)

-

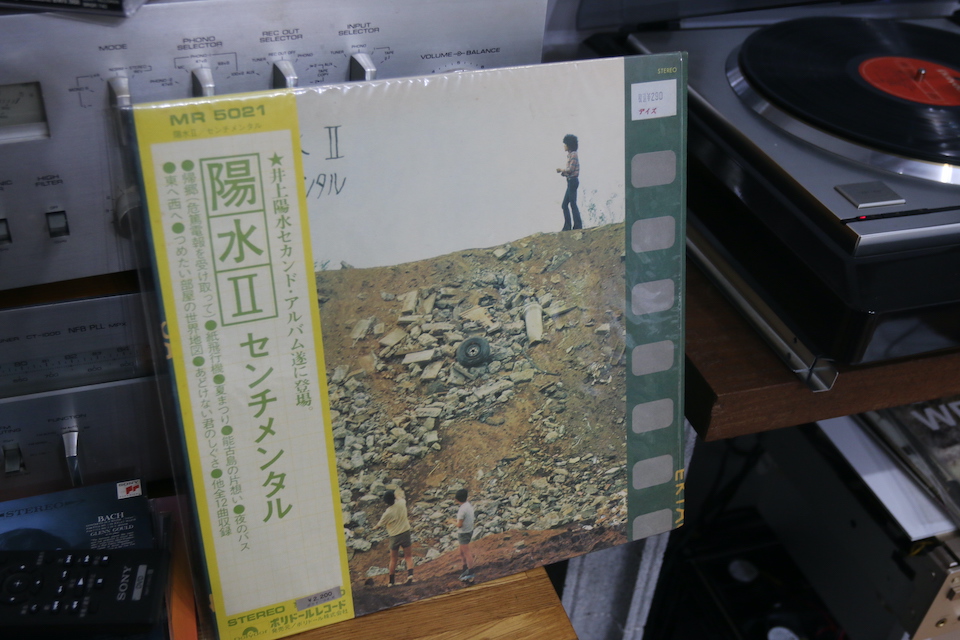

音の良いレコードシリーズ43

1972年リリースの井上陽水のLPレコード 「陽水IIセンチメンタル」これも音が良い。少なくとも最近のポップスよりは断然音が良い。録音系がシンプルなのだろう。躍動感や清涼感がある。この後マルチトラック化が進み、さらに80年代に入りデジタル化し始めるとオーディオとしては聴く気が起こらなくなる。音が躍動感や臨場感を失い平面的になってくるのだ。昔の録音システムに戻るとか、どうにかならないものだろうか?

2025.02.26

コメント(6)

-

半口腔内製作義歯0.1

70代男性、左上4567欠損前回のつづき1999年のノストラダムスの大予言の前から頑張っていたのだが。。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502250000/半分口腔内で作るのでバイトテイキング等は要らないので器用な歯医者なら経費がかからなくて良い。次の週セットした。咬合面観before/after左側before/after

2025.02.26

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.1

重要なことなのでSNSにもアップしようかな?異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。これは虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか説明が付かない。CR充填後

2025.02.26

コメント(0)

-

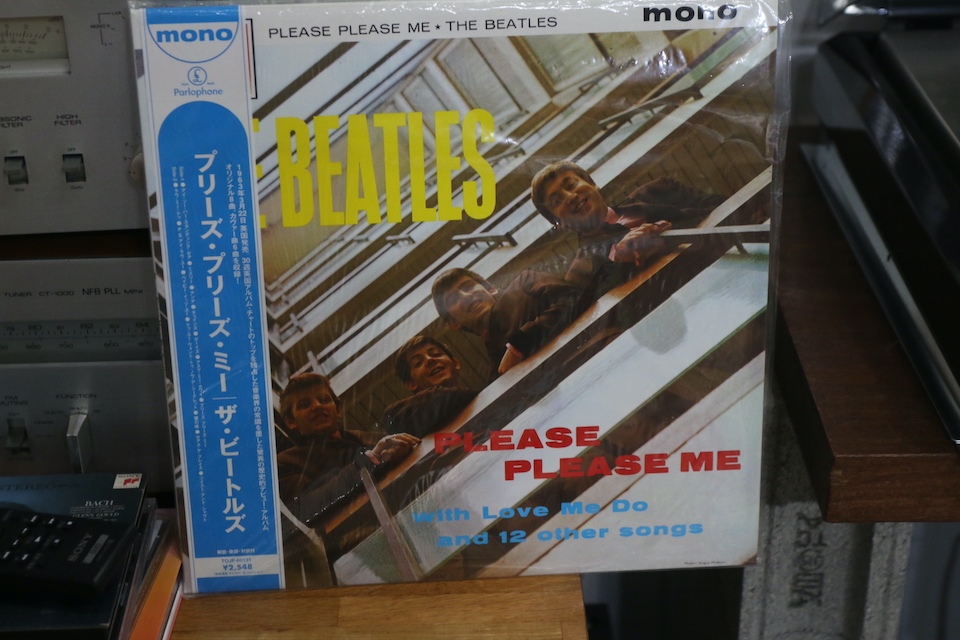

音の良いレコードシリーズ42

THE BEATLES PLEASE PLEASE ME 1963年リリース LPモノラル盤やはり60年代の録音は鮮度が良い。80年代以降のものは悲惨としか言いようがない。レコーディングエンジニアの諸君は、恥ずかしいと思わないのか?

2025.02.25

コメント(0)

-

半口腔内製作義歯0.0

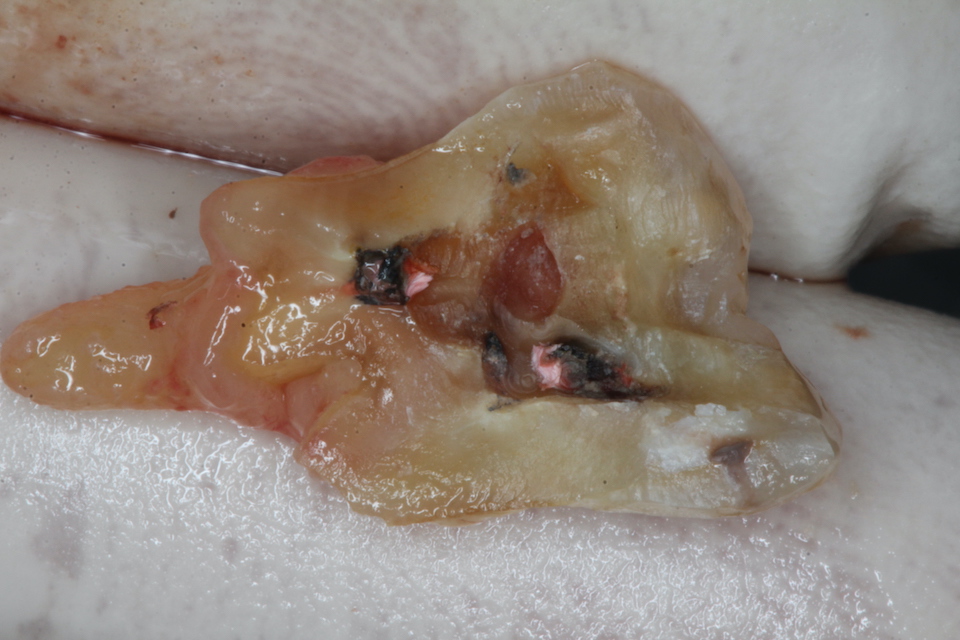

外科系閲覧注意!70代男性、左上4567欠損この方1996年の初診時にもこの歯はもうだめです、、と言っていたのだが、そこをなんとか、、ノストラダムスの大予言の地球滅亡の日(1999年)までは入れ歯にならないようにお願いします、、というので頑張ったw来院の度にもうだめです、、入れ歯です、、と言ったのだが、2012年のマヤ暦の最後の日(人類滅亡)まではなんとか持たせて欲しい、、というので、また頑張った。でもとうとう、今月になって、もうだめです、、痛くて噛めません、、というので、僕も諦めて、即時義歯を作ることにした。ま、それでも30年持ったのだから、患者も満足。歯を抜く前にレジンで抜く歯の周りに口腔内で床を作りそのまま型取りして義歯を作る技法だ。普通はやっていないと思うので、ご供覧。去年の12月の抜く前の写真レジン床を口腔内で作成歯根が折れていたり、すでに抜けていたりするので、指で引っ張るだけで取れる。抜歯して縫合処置歯根はカットし、折れた3番は口腔内で作って、このまま印象(型取り)。つづく

2025.02.25

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.0

異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。これは虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか説明が付かない。CR充填後

2025.02.24

コメント(3)

-

ポリカ中空ボード2

前回のつづきというか、大先生の部屋、改め、機械系作業室兼HS-10000とHS-400の部屋の窓の断熱・結露防止にポリカ中空ボードを貼り始めた。窓6枚中4枚を貼り終わった。

2025.02.24

コメント(0)

-

試作スピーカー19.6(VP組み立て0.1)

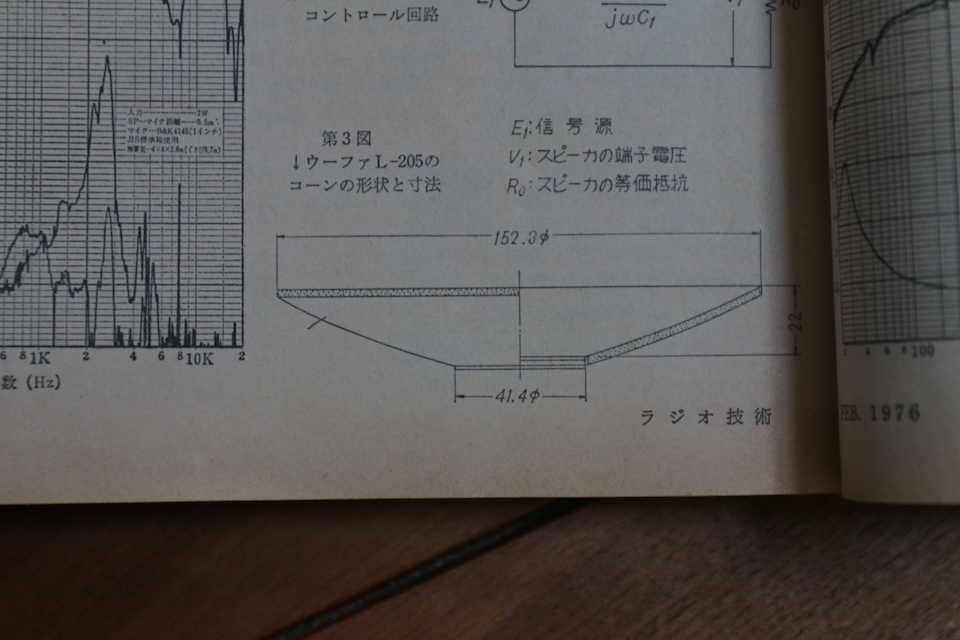

アルミハニカム自体の質量は4.51gなのでVPの質量は1.38g。アルミハニカムの密度が如何に低いか分かる。密度が低くなると音速が増す。以下のL-205の振動板の寸法図から概算するとL-205の振動板面積は180.17cm^2程になる。同振動板の振動系実効質量24.8gと言うのがあって、アルミハニカム振動板質量をL-205の振動板面積と同じにするとすれば19.018gとなり、L-205の76.6%になる、というかアルミハニカム振動板の方が30%軽い。

2025.02.24

コメント(0)

-

試作スピーカー19.5(VP組み立て0.0)

組み立ててみると角のスピーカーの量産が難しいのはよく分かる。量産の容易な丸のスピーカーが世の中に溢れるのは必然だし、オリジナルのブラットハラーの値段が当時としても、とても高かったらしいのは納得だ。ヒトラーの演説の拡声器として使われたという話がある。トランスを使いたくなければ、大電流を流すことのできる、どデカい定電流駆動アンプが最低2台要る。

2025.02.24

コメント(0)

-

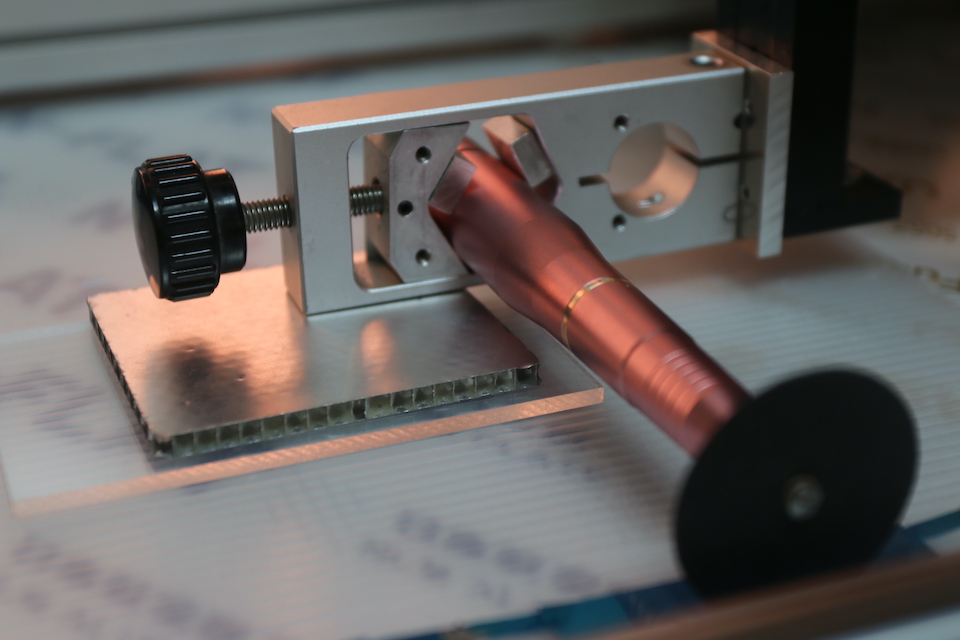

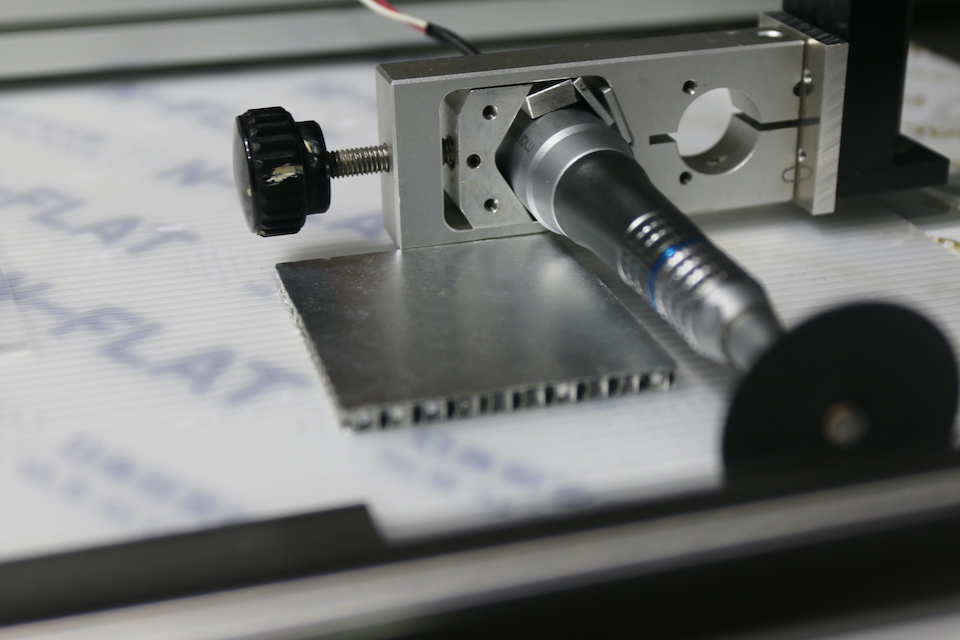

試作スピーカー19.4(直線カット用治具67)

1回目、失敗、、ルーターがホルダーから外れた、、w

2025.02.23

コメント(0)

-

試作スピーカー19.3(直線カット用治具66)

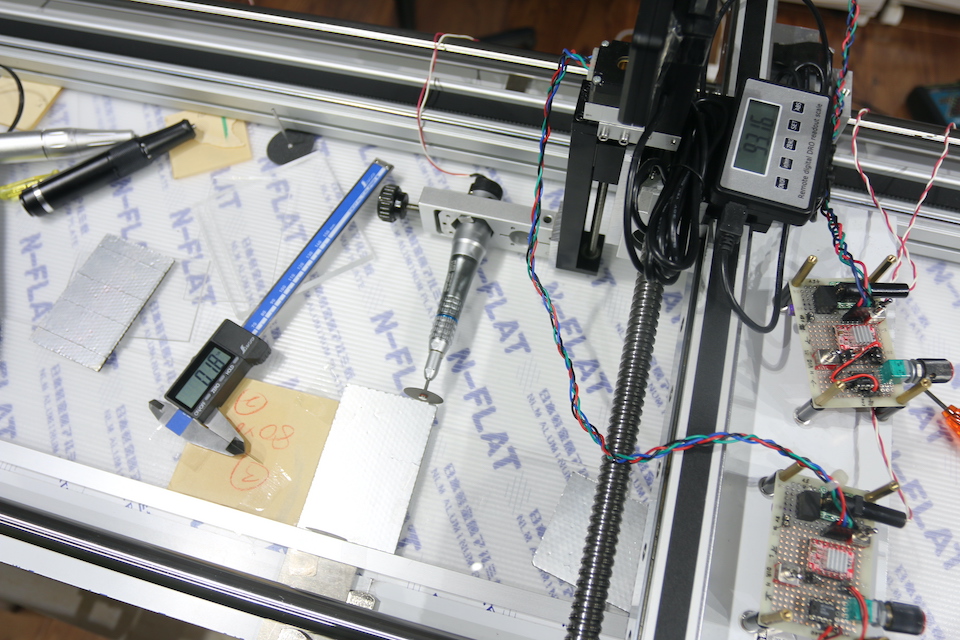

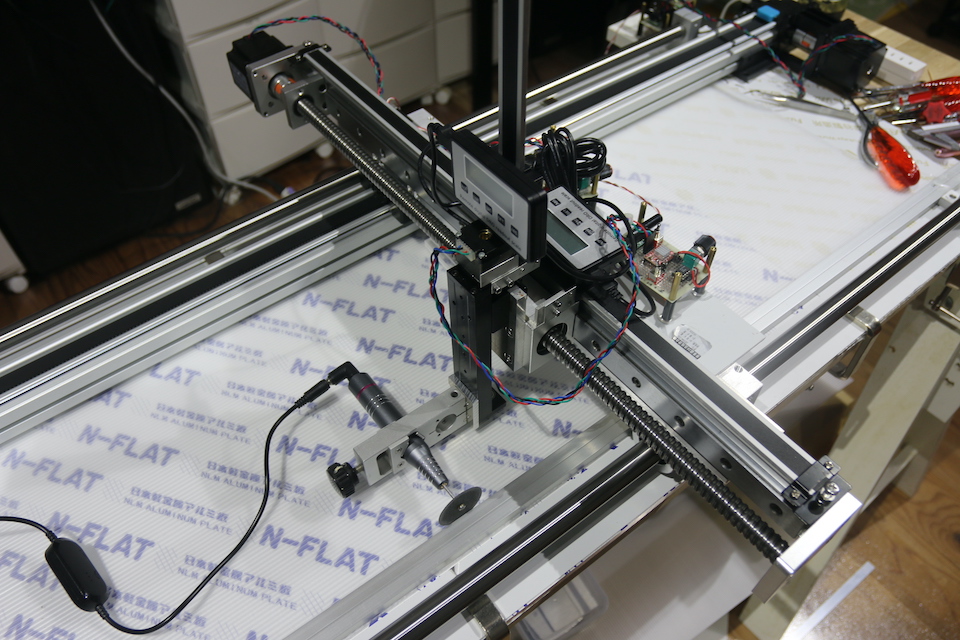

なんだか眠たくなってお昼寝してしまった。まだ調整中。回転砥石の厚さは実測で0.18mm振動板の横幅93mmのつもりだが、開始0点の設定が難しい。ディスクの撓みを利用するか。それよりリニアスケールの測定誤差の把握が難しい。

2025.02.23

コメント(0)

-

試作スピーカー19.2(直線カット用治具65)

HS-400に取り付けたノイズカットトランスNCT-I型の試聴をしながら、今日は本番カットの予定。調整中

2025.02.23

コメント(0)

-

外傷性歯牙破折4

70代女性、右上5、歯冠破折露髄していないようなので、普段は痛くないが、食べるときに痛い。これもよくある話なので、記事が消えた以降だけで4症例目だ。この方は飴玉を食べていて、普段は気を付けているのだけれど、つい噛み割ってしまい、飴玉に歯が負けてしまったと言うことらしい。大後悔、、高齢になる程歯は脆くなるので、気を付けなくてはならない。通常、歯肉縁下の深いところまで割れてしまった時は抜歯、良くて割れ口を歯肉縁上に歯科矯正的にもしくは外科的に引っ張り出してから、冠を被せるなりの処置をすることになる。その時は神経は取らざるを得ない。それは歯肉縁下の形成、型取りをして外部で冠を作成してセットするという処置はもちろん、CR修復はできないとされているからだが、出血や浸出液のコントロールをしながら、頑張ればできないことはない。しかし、世界中の歯科医師はハナからできないと諦めているのだ。それほどぶきっちょさんが大半を占めているのが業界の現実だ。はっきり言って歯医者には近づかない方が良いとしか言えない。僕はCR修復後、補強冠の印象・セットをして再破折を防ぐ処置をしている。これは2回で済む。他の方法では処置に何ヶ月もかかり、歯は傷むし、費用もかかる。では時系列でどうぞ歯根は象牙質で少し色が濃い。その部分が歯肉縁下だと思って良いハイブリッドインレーが入っているがそのまま処置を進める。インレーは楔効果で歯を割ってしまいやすい。してはいけないのだが、これが良いと信じているし、これしかできないのが世界の歯科業界の現実だ。

2025.02.23

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.11

23歳男性、右上5、遠心隣接面カリエス、自覚症状なし前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502200000/また虫歯を取り残すと再発するので意地でも露髄してでも虫歯は完全に除去しないといけないという従来の歯科医学の考え方には「虫歯の電気化学説」が知られていないがための大きな誤解がある。としたが、もし、補綴修復物と歯質の間に辺縁漏洩がなければ、虫歯を取り残しても虫歯の再発はないと言うことだ。辺縁漏洩と言うのはセメントや接着剤の接着はがれによって起こるもので、その隙間に水素イオンが侵入し、酸素濃度差腐食が起こると言うことだ。まだこの考え方は一般化していない。実はセメント合着による修復物はほとんどのケースで辺縁漏洩が起こる。なぜなら型取りして口腔外で作る修復物は歯から外したり付けたりできないと作れないので、必ずテーパーが付いている。テーパーが付いていると言うことはセメントで合着しているとは言え、外れ易いと言うことを表している。その点、CR修復はテーパーではなくアンダーカットを付与できるので、外れにくい、よって漏洩が起こりにくいと言うことだ。今のところCRのボンディングシステムが最も漏洩が起こりにくい。だからCR修復の場合は虫歯を残しても、接着マージンだけ虫歯がなければ虫歯の再発はないと言うことだ。逆に漏洩しても嫌気性の硫酸塩還元細菌が生息できる程度の小さな隙間なら、その代謝産物の硫化鉄で虫歯は起こらない。硫化鉄はイオン電導を妨げ、歯質のバリアとなるからだ。接着剤のないアマルガム充填や金箔充填がこれで、好気性菌の生息を許さない程度の隙間しかないので虫歯になり難いのだが、これもまだ知られていない。そういう観点で以下の画像をみて欲しい。どの程度の虫歯を残しても良いのか、辺縁漏洩を防ぐためにはボンディング材を効かせるためにどの程度の新鮮歯質を確保しなくてはならないのか、またこの程度は大丈夫なのか、など。

2025.02.22

コメント(0)

-

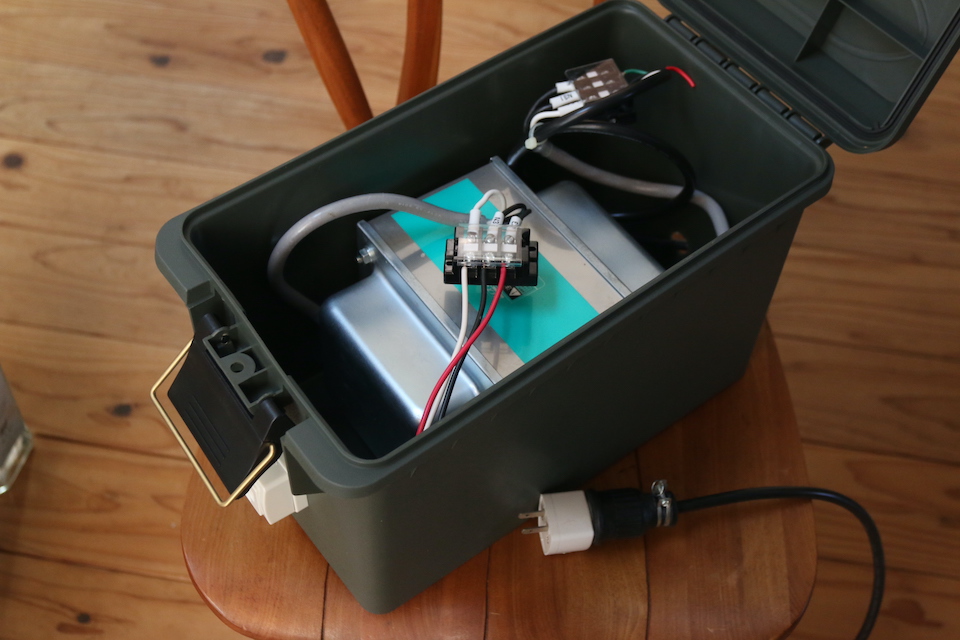

ヤフオクでゲットしたノイズカット?トランス0.3

あまり音質の変化は感じないが、NCT-I型をHS-400の定電流駆動マルチシステムでしばらく使ってみることにした。重過ぎて診療室に設置できるのはいつになるか分からない。こちらも高齢化で23kgのトランスを床下に下ろすのが怪我をしそうで怖い。とりあえず軽い方を診療室のパソコン用に設置する予定。それでも16kgあるが。音質は変わらないような気がするが、聴いていて嫌になることはないようだ。東京に在住していた頃は音がギスギスしていて、聴いていると疲れていた。アンプのスイッチを入れる気も起こらない、そんなひどい状況だったのを思い出す。田舎に引っ越してきた大きな理由の一つだ。とりあえず聴いていて聴き疲れすると言うこともなさそうだ。このトランスは密閉容器に入れ、電源を入れっぱなしだと発熱するので、電源コンセントを刺している間はボックスの蓋は開けておいた方がよさそうだ。火事になるとも思えないが。

2025.02.22

コメント(0)

-

ヤフオクでゲットしたノイズカット?トランス0.2(単相200V>単相100V)

電研精機研究所製のNCT-I型をまた中古でゲットしたというか、サブで入札しておいたら誰も応札しなかったので落ちていた。これは100V/100V/15A 1.5kVAと大きいもので定価は8万円とかなのだが2.7万円で落ちた。1/3の価格だ。ただ機器組み込み型でリング端子なので電気工事士の免許を持っている程度の知識がないと手が出しにくいのかもしれない。僕は工業高校生に混じって40歳過ぎで受験して免許を取りました。持ってなくてもそれなりの知識がないと無理なのかも?ちょっと僕には電気は当たり前過ぎてよく分からないのだが。また、23kgもあって高齢者には厳しいと言うのもあるかもしれない。こんなのが欲しい人間は業務でやっているか高齢者の暇人だろう。オーディオ用として売っているものは30万とかフツーにするので、自作ができればこんなに安いものはない。1/10だ。入出力にコンセント、プラグを取り付けた。診療室のPCやプリウスの充電用の電源は動力用の三相200Vの一相を200V/100Vの絶縁トランスを介して100Vにして使っている。しかし所詮動力用なのでモーターの逆起電力に起因するパルス性のノイズが乗ってくる。これをノイズカットトランスで除去したいわけだ。動力用の三相200VはkW当たりの単価は安いのだが、基本料金が高く、歯科診療所のバキュームやコンプレッサー程度の電力需要では基本料金をペイできない。だからパソコン等の他の用途にも使っているわけだ。もし読者さんで歯科診療所を開業したい人がいるとしたら、動力の三相200Vの契約はしないで通常の単相100Vからインバーターで三相200Vを作り出してコンプレッサー等を動かした方が、月々数万円の電気料金の節減になる。もちろん勉強しないと年間数十万円の経費節減など出来やしないのだが。くれぐれも業者任せにしないように!業者はこちらが素人だと思って開業時にはふっかけてくるし、業者もこのような電気代節約法など知らないのだから。200V/100V/3kVAと同1.5kVAのステップダウントランスを2台使用している。こういう地道な経費削減努力によって患者の歯を削って儲けようなどと思わなくても良いわけだ。ここでの歯科治療法を学びたいと思う歯科医師や歯学生は臨床系の記事だけではなく、全ての記事を読むべきだと言っているのはこう言うことだ。既存の歯科診療システムから逃れて患者にとってベストな歯科診療を実践するにはここの全ての知識と実行力が必要だからだ。臨床系の必要最小限の知識で良いだろうと言うのは甘い考えだ。

2025.02.21

コメント(0)

-

ヤフオクでゲットしたノイズカット?トランス0.1

このノイズカットトランスは診療室のLANで繋がった10台位のPCが時々誤動作するので、もしかしたらコンプレッサー等の動力も使うし、電源ラインから回り込むノイズの所為か?と思って買ったものだが、オーディオ用途にも効果があると言うので実際に聴いてみた。電研精機製のNTC-I型 100V/100V 10A 1kVA 中古で半額以下でゲットした16kgもあって落としたら怪我をするのでキャリー用の道具箱に入れて運ぶ。試聴環境はSONY CD/DVD PLAYER DVP-SR20>SONY PCM-501ES改(1fsDAC)>YAMAHA B-I>HITACHI Lo-D HS-10000 で、結果は、、若干静かになるかな?と言った、気の所為程度の違いだった。ノイズだらけの都会と違って田舎では必需品ではないかも?w

2025.02.20

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.10

23歳男性、右上5、遠心隣接面カリエス、自覚症状なしこの時のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502170000/同じ部位のカリエスだ。なぜこの部位が虫歯になり易いかというと、噛み合わせたときに最初に当たる部位だからです。なぜなら人間の歯列はがっちり噛み合うわけではなく、前で噛んだ時は奥歯が浮き、奥歯で噛むと前歯が浮く噛み合わせだからです。簡単に言うと今では見かけなくなったプロッターと呼ばれるインク吸い取り器のようなものと思っていただければ良いでしょう。このことはまだ現在の歯科医学では知られていないが、実際の咬合調整時にもこのことを意識しながら調整しないと上手くいかない。また虫歯を取り残すと再発するので意地でも露髄してでも虫歯は完全に除去しないといけないという従来の歯科医学の考え方には「虫歯の電気化学説」が知られていないがための大きな誤解がある。つづく

2025.02.20

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ32.2

70代男性、左下7、歯根破折、自発痛++前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501270000/今日は完結編ということで、1つ前の5番のクラウンを除去して6番の再植歯と連結固定するまで。歳をとって歯は脆くなるのだが、70歳過ぎても気分だけは17歳。若い頃と同じように食べたい。それで歯が壊れるのは当たり前なのだが、割れるまで分からないものだ。とりあえず神経を取らなければもっといけるのだが、大切にすれば90〜100歳とか。6番の再植歯はCRで修復して補強冠形成、5番のクラウンは除去して前装CK形成、印象(型取り)、後日セットまで。技工作業は画像を撮り忘れた。技工作業も自分でフツーにできないとここでやっている治療は難しいと思う。このような技工物を受注してくれる歯科技工所もないからだ。残念ながら技工もできる歯科医師はほとんどいないのが現実だ。では時系列で

2025.02.19

コメント(0)

-

Per(根尖性歯周炎)で、しかも割れそうな歯2

50代女性、右下6、Per、歯根破折、頬側GA、咬合痛+、咬合性外傷前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502180001/1週間後、もう痛くはないとか、腫れも引いたとかおっしゃるので、歯を作ってとりあえず様子見することにした。長持ちするはずはない歯に、型取りして口腔外で歯を作るなどというコストは掛けられないので、口腔内のその場で作ることにした。低コスト化の方法の1つとして内部は即時重合レジンを使うこととした。フロアラブルレジンを使うがレジンを押し出しながらニードルを動かしていくイメージは以下の動画が参考になると思う。歯の形は憶えておかないとお話にならないのはもちろんだが。 クリック↓では時系列でどうぞ食いつきを良くするためにディンプル形成白の即時重合レジンフロアラブルレジン

2025.02.18

コメント(0)

-

Per(根尖性歯周炎)で、しかも割れそうな歯1

50代女性、右下6、Per、歯根破折、頬側GA、咬合痛+、咬合性外傷レントゲン写真を見るとわかるが、ほとんどの歯科医師は保存は不可能、抜歯するしかないと判断する。歯根回りは黒くなっており強い炎症が起こっていることが分かる。遠心根は割れているのだが、レントゲンでははっきりしない。近心根には根管治療器具が折れ込んでいる。僕も保存は難しいと思うが、とりあえず延命を図ることにした。神経を取る治療は上手くいかない遅かれ早かれトラブルが発生し、抜歯になる。平均寿命が80歳を超えている現在、神経を取る治療はやってはならないのだが、ただ、トラブルが発生するまでに10年、20年、30年とかかるので患者もどこで治療したかも忘れているので、歯科医師は救われているという現実がある。人生50年、60まで生きれば上等!という時代の治療法でしかないのだが、未だに世界中の歯科医師は何の疑いもなく100年以上続けている。患者側から声を上げないと永久に変わらないだろう。冠除去縁の部分はFeS(硫化鉄)が付着しているので、隙間ができていたことが分かる。ほとんどの補綴物はこんなものだ。合着セメントはグラスアイオノマーだが異常に分厚いメタルコア除去黒いFeSが付着しているのでメタルコアと歯質との間にも隙間があったことが分かる虫歯を除去していくと遠心根にクラック(ヒビ)が見える。精製水練りα-TCP50%クエン酸水練りα-TCPラウンドCRコアにして1週間様子見、つづく

2025.02.18

コメント(7)

-

やっぱり60年代シリーズ35.2(HS-500)

HS-500にオーディオラック?を買ってあげた。HS-500は1969年発売だそうですので、スピーカーとしては56年歳とかのスーパー長寿命だ。当時の日立はソニータイマーなどは考えていなかったようだ。パワーアンプは自作の差動2段回路で1969年当時はなかったかもしれない。70年代に入って金田式とかA&Eとかが発表したものが最初だったような気がする。音源はBluetoothのストリーミングで、そんなものが普及するなんて1969年当時は夢にも思わなかった。

2025.02.18

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.0

23歳男性、左上5、6隣接面カリエス、時々痛い前歯を2回ぶつけて折った子です。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502150001/今日はどうやってストリップスを使わずにCRで再建するかを見ていただきたい。形成が終わったところと、α-TCPを塗布したところは角度を変えて画像を3枚アップしていますので、立体的なイメージを頭の中に描いてください。具体的なCRを流すイメージですが、以下の画像をクリックして動画を見てください。フィニシングラインに沿って均一に押し出しながら先端を動かしていくイメージ。 クリック↓では時系列でどうぞトンネリング法はクラックから折れたので無理だったここからここまで3MIX+α-TCP ここからここまでここから再建

2025.02.17

コメント(0)

-

ヤフオクでゲットしたノイズカット?トランス0.0

100V>200Vのトランスを200V>100Vのトランスに通してトランス自体が持つ高域減衰特性を利用して高域ノイズをカットするとしたもの。とりあえず聴いてみただけ。違いはよく判らずw都会ではノイズは大きく音質に影響するが、田舎ではそうでもないからか?やはり時々誤動作する診療室のPC用途になら効果はあるだろう。チャンとしたノイズカットトランスではないので高周波ノイズを測定して見るつもり。

2025.02.16

コメント(0)

-

試作スピーカー19.1(直線カット用治具64)

今日は一日カット法を試行錯誤していたが、リニアスケールの最小単位は10μm、カッティングディスクの厚さは200〜650μmもあるので、正確な切り出しが難しい。変形や傷が付きやすいワークの固定法もだ。

2025.02.16

コメント(0)

-

試作スピーカー19.0(直線カット用治具63)

試し切りをしている。φ38mmの砥石ではカット深さは4mmに届かない。幅300mmの板をカットするには、φ45mmのダイアモンドディスクを使わざるを得ない。φ45mmのディスクでは切削深度は7mmは余裕。アルミハニカムを切ってみた。20000rpm以上なら楽に切れる。綺麗には切れるが、10μm以下の精度を出すには心眼の世界になる。本業で慣れてはいるがw

2025.02.16

コメント(0)

-

試作スピーカー18.9(直線カット用治具62)

新しいルーター届いた。電源電圧7.5VでUSBの5Vより高いのでトルクは大きい。チャックも歯科用と同じ三点締め。ただ太さがφ23.1mm。ネイル用は19mm、歯科用は23.8mmなので、ちょっとはマシ。砥石の水平、垂直調整中。。

2025.02.16

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ2.92(外傷性歯牙破折)

現在23歳男性、左上1、12年前外傷性歯牙破折のその後10歳と11歳の時、2回もぶつけて歯が折れた。流石に2回も再植をした子はこの子だけだったので、印象に残っている。今回は別の問題での来院だったのだが、それは次回にでも。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202201100001/https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202201110000/少し黒っぽく見えるのは内部のメタルポストの金属色が透けて見えているのだと思う。ま、義歯やブリッジになるよりはマシですかね?そういえば、10代後半に虫歯になってしまったのよね。。残念。。

2025.02.15

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ15.5

40代女性、右下6、外傷性歯牙破折前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502120001/今日は抜歯窩に挿入固定だが、歯根の開き具合が同じでないと抜歯窩に入らない。しかもセメント質が肥厚していてアンダーカットになっている。セメント質を削りながら入るまで調整した。ま、こんなことをすると歯根膜の細胞を削り取ってしまうことになるので、生着は難しくなる。それは仕方がない。早期固定をしっかりして感染を防ぐことができれば、スーパーボンドの上にもセメント質と歯根膜が再生することがあるので、まだまだ諦める必要はない。(ちょっとタイトルには反するがw)では時系列でどうぞ接着固定デュラシールで包帯して抗生剤投薬。

2025.02.15

コメント(0)

-

試作スピーカー18.8(直線カット用治具61)

カットしてみた。アルミハニカムも多少反ったりしているので、正確な面取りが必要になる。ネイル用のルーターは細いのでカット深さが取れて良いのだがトルクが弱いので、口径の大きな砥石だとすぐに止まってしまう。歯科用でどうにかするしかない。スペーサーは三体問題だw

2025.02.14

コメント(0)

-

試作スピーカー18.7(直線カット用治具60)

今朝設定し直したら、7mmいけた! 歯科用ルータでも4mmいけた。

2025.02.14

コメント(0)

-

試作スピーカー18.6(直線カット用治具59)

ディスクが接地した時のホルダーと下地の距離3.8mm5.5mm?

2025.02.14

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ15.4

40代女性、右下6、外傷性歯牙破折前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502090000/間が開いてしまいましたが、今日は3ピースになっているパーツを貼り合わせ、足りないところはスーパーボンドとCRで作成する。ま、プラモデルや板金塗装のパテ埋めとか塗装に相当する作業工程だ。3根あるので抜歯窩に収まるように組み立てるのが難しい。あっきらめよっかな〜、、と心の中でつぶやいていたwとりあえず時系列で。パーツを合わせて、組み立て手順を頭に描いている段階さぁ、組み立てるぞ、、根尖口を埋める。これが大切次回は抜歯窩に挿入固定つづく

2025.02.12

コメント(2)

-

試作スピーカー18.5(直線カット用治具58)

ワーク幅300mmに拡幅、ベルト駆動X軸下を8mmに、Y軸とX軸の直角調整など

2025.02.12

コメント(0)

-

「河村信一郎記念館」1

河村工房(日立のスピーカ部品課)が手がけた代表的なスピーカを実働状態でコレクションしています。河村信一郎氏の特に思い入れが強いスピーカ達です。HITACHI Lo-D HS-10000、HS-400(定電流駆動マルチ)HS-500、HS-5000HS-1500改(定電流駆動マルチ)、HS-400(定電圧駆動マルチ)

2025.02.11

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ35.1(L-200)

HS-500の発売は西さん?のサイトによれば1969年とありました。https://audio-heritage.jp/LO-D/speaker/hs-500.htmlL-200 https://audio-heritage.jp/LO-D/unit/l-200.htmlギャザードエッジは振動板が外に出る時、つまり内側のヒダが閉じるときに外側のヒダが開くという巧妙な機構で中心保持機能の明確化、リニアリティの向上、ハイコンプライアンス化、エッジ自体の共振も抑えられます。河村先生はギャザードエッジ発明の功労により社内で表彰され、記念品として時計と賞金として30万円を授与されたとか。その記念品と賞金は記念に取っておいたのだが、空き巣に入られて盗まれてしまったとか。50年以上も経過している商品が今も問題なく使える。今日はサブスクのストリーミングを鳴らしている。

2025.02.10

コメント(0)

-

やっぱり60年代シリーズ35.0(HS-500)

60年代後半のHITACHI の製品でウーファL-200だけですが河村先生の最初の製品です。先生の発明品のギャザードエッジ、紙の振動板としては3000Hzまでと広帯域です。大口径のショートボイスコイルとアルニコマグネットと丸いヨークによる磁気回路とスピーカーの理想が追求されています。ツィータのホーンスピーカーは河村先生は気に入らなかったようで、ヤクザなラッパと呼んでおられました。ホーン型スピーカは日立研究所の上司が早坂寿雄先生の弟子でNTTから技術導入されたものなので、仕方なく使わざるを得なかったとか。当時の日立にはHiFiスピーカー技術はまだなかったので、当時のオーディオの流行に便乗しようと会社を挙げて取り組もうとしていた時、先生がスピーカー開発部所に行ってあれこれと口出ししていたら、じゃ、お前がやれ、、ということでいきなりスピーカー開発主任を任されたとか。その後ホーンに代わる中高域用スピーカーとして開発されたHS-1500のM-60、HS-400のMH-35は大きさや材質は異なるもののL-200と同形状のセーラーキャップ型で、この形が最も広帯域だということです。先生はL-200とMH-35を使った2Wayスピーカを作ってみたら?振動板は同形状でどちらも広帯域なので音の繋がりは良いと思うが?と言われたことがある。これは宿題かな?w見えないが電源コンセントを平面バッフルに取り付けたので、HS-5000の隣にHS-500を展示設置した。パワーアンプは後進教育用に作った差動2段回路。まだ目を覚ましていないので、エージング中。ソーラーハウスには河村先生の関係する円形多重駆動試作モードレススピーカ以外の全てのスピーカが実働状態で揃ったので、「河村信一郎記念館」と呼ぶことにしたい。他の多くのHITACHI Lo-D のスピーカーユニットは部下が設計したものにメクラ判を押しただけとおっしゃっていました。ルシファーさんもおっしゃっていましたが、製造されて50年以上経過している製品ながら今でも全く問題なく使用できるというのは、驚異的なことだと思います。

2025.02.09

コメント(4)

-

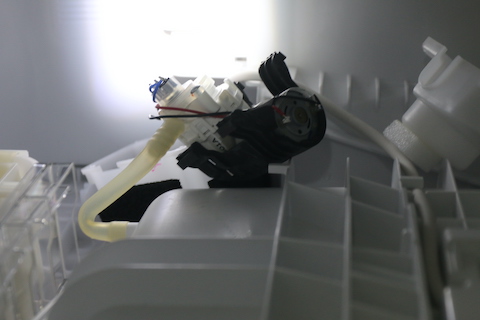

日立冷蔵庫修理

日立の冷蔵庫は真空壁とかで断熱性能に優れている。今のところ省エネ一番だ。ところが、購入9年目にして一番よく使う「真空チルド」が効かないという不具合が発生し、新規購入に追い込まれるか?と思ってネットを検索してみるとこの機構はよく壊れるらしく、色々と書き込みや動画がアップされていた。真空ポンプまでたどり着く方法が分かったので、分解してみた。調べていくと不具合は真空ポンプのモーターが回らないようなので、ポンプのカバーを開けて見てみると小さなオムロンのD2F-01F-D3というマイクロスイッチがあり、これを何度か押しているうちにモーターが回り出す時がある。いつもではない。さらにドアの開閉を検知するスイッチが接触不良なのか、これも何度も押しているうちにモーターがドアを閉めると正常に回り出すようになった。経年劣化で接点の導通が不良になることはよくある話だ。これでとりあえずOKかと思ったら、そうではなく真空が抜けているようでモーターは回り続けているのに、いつまで経っても真空にならない。よく見てみるとチルドルームのドアのヒンジが折れていて真空抜き弁が正規の位置に収まっていなかった。これは歯科の技術で再建して復旧した。まあ、こんな感じで20万以上の出費が抑えられてめでたしめでたし。。

2025.02.09

コメント(3)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ15.3

40代女性、右下6、外傷性歯牙破折前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502080000/今日は3ピースに分かれた歯牙を接着再建する予定だったが、昨日最初の1週間目の来院日で傷口を保護しているデュラシールのカバーを除去した。その時になんで歯が割れたか心当たりはある?と訊いたら、実はハイチューを100個30分で食べたことがあるとか、グミキャンディーをいっぺんに5袋食べたことがある、それかも。。ということでした。僕もそれだ!と思いました。神経を取った歯は機械的に経年劣化が速いので、過激な使い方をすると割れます。被せても時間の問題というだけのことです。意地でも神経を取らないのがベスト!皆さんも硬いものだけではなく、弾力系の食べ物にも気をつけましょう!

2025.02.09

コメント(2)

-

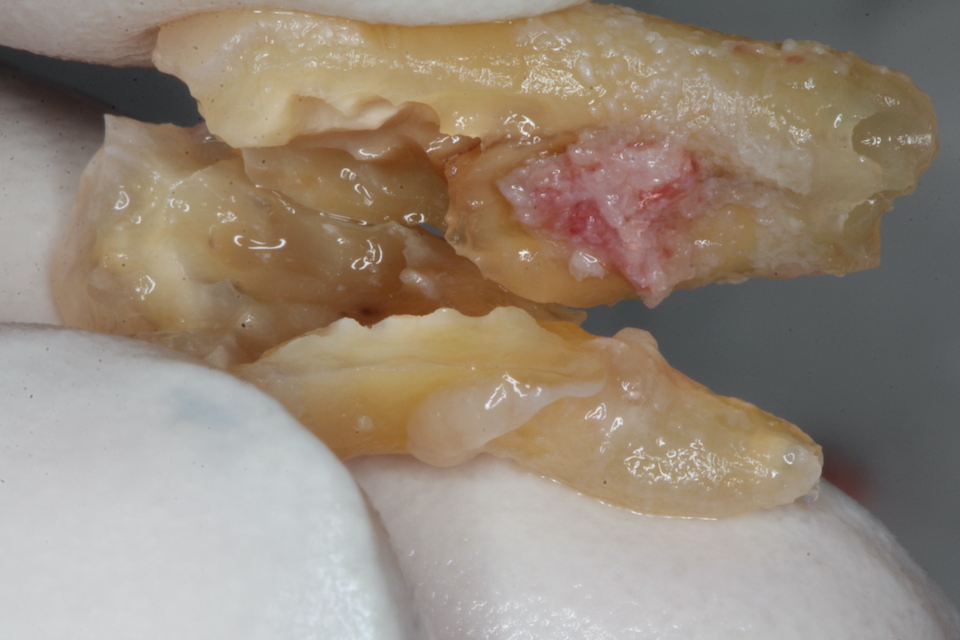

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ15.2

40代女性、右下6、歯牙破折前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502070000/今日は破折片を綺麗にして組み立てまでしようと思ったが、画像が34枚もあるので、いくつかに分割掲載しようと思う。では時系列でピンク色の根管充填材が見えるが、その周りは真っ黒だ。これは硫酸塩還元細菌が侵入していることを示している。侵入経路は根管治療の時に感染していた場合と治療後に冠やコアの隙間から侵入する場合がある。これは緊密な根管充填がなされておらず隙間だらけということなのだが、緊密な根管充填がなされているのは垂直加圧根管充填の一部にしか過ぎない。広く行われている水平加圧根管充填のほとんどは緊密充填ではない。歯科医学で言われている根管の緊密充填というのは絵に描いた餅に過ぎないという厳しい現実があるが、歯科医師は見て見ぬふりをしている。これはどういうことかよく考えて欲しい。神経を取ってはいけないということだ。これは舌側半矮小な副根の根尖口は見えないが、それらしい所を開拡しておく根管充填材は全て綺麗に除去しておくこれは近心根根尖の膿瘍、細菌と免疫系が戦っている場所右側が根尖方向だが、炎症が慢性的に続くとセメント質が肥厚する。末広がりに広がっていることが分かるだろう。これでは抜けないはずだ膿瘍除去綺麗にしていくこれは遠心根。左側が根尖だが、慢性的な炎症によりセメント質の肥厚と根尖の吸収が起こっている。根尖口は2つある綺麗にして右側が根尖方向だが、セメント質が肥厚しさらに根尖は吸収されている肥厚したセメント質は削除してアンダーカットを解消した。セメント質を削除すると歯根膜も削除してしまうことになるので生着の確率は下がる。つづく

2025.02.08

コメント(0)

-

OPA2828のDIP化 (Roland AP-700のI/V変換用)3

結局NE5532のリプレイス用にOPA828×2とOPA2828を試聴してみた結果、限定的ながら手持ちがあるならOPA627×2の方がいいだろうという結果だった。なければOPA828×2だ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501290001/OPA627APと同AUと比べるとAPの方が少しだけベターかな?と言った感じだった。OPA627APと同BPを比べるとBPの方が良いと思うが手持ちがない。しかしOPAシリーズは音色の傾向は全く同じで、僅差しかなくほとんど変わらないと思う。これから僕が使うとすればOPA828×2かな。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501040000/改造しようとRoland AP-700をいじっている時に壊したらしくしばらく放置していた。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202501050000/気を取り直して、今日やっと完成させた。I/V変換にはOPA627AP×2を使用した。この改造AP-700を何に使うのかというと、製作中のリボン形状のブラットハラー型スピーカは独特の縦方向の指向特性というのか周波数特性を持つのでそれをフラット化する目的と定電流駆動なのでfoのピークサプレスを目的にしている。この当たりをアナログ部品でやると部品をとっかえひっかえ大変なことになるので、デジタルでやろうというだけだ。最終的にはアナログ回路になると思う。

2025.02.07

コメント(0)

-

ナショナル 電気えんぴつ削り KP-5型 (ペンナー)修理

実家の整理をしていたら古い電気鉛筆削り器があって、ACコードが切れていて動かなくなっていた。1968年頃の製品でたぶん世界初の機械ではないかと思う。57年前だ。ま、僕の記憶だから当てにはならないが。お金を握りしめて近くの電気屋に走ったのを憶えている。当時流行っていたキャプテン・スカーレットのスペクトラムシールが貼ってあるので年代が分かるというものだ。僕が貼ったのだから。単純な機械なので修理は可能だと思って、壊さないように掃除しながら、とりあえず断線を解消した。普通に使えるようになった♡

2025.02.07

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ15.1

スプラッタ系!閲覧注意!なぜ、通常の歯科医師は絶対アップすることはない外科系のしかも成功率の低い症例をわざわざアップするのかというと、歯科医療の現実を見て欲しいからだ。成功した症例などいくら見ても患者側からしたら、本当はどうなのよ?と思うだろう。僕のこれらの画像をアップする意図は神経を取るとこんなことになるのだから、安易に神経を取るなど絶対にしてはならないということだ。ここの記事で歯科医師向けに神経を取らないためにはどうするのか、という理論とノウハウを全面公開している。これからの厳しい時代を生き残ろうと思えば、記事を全部読んで欲しい。 全部の記事というのはオーディオ系と環境系を含む全ての記事で歯科関連だけではない。全部が繋がっている。僕が既存の歯科医学を超えているのは僕が若い頃1976年にHS-400というとてつもないHITACHIのスピーカーに出会ったからで、それと格闘すること数十年。随分進歩した。それに比べれば歯科医学など200年も全く進化していないゴミのようなものだ。HS-400を世に送り出してくださいった河村信一郎先生には心から感謝申し上げる。先生が目指していた理想のスピーカを実現したい。それが僕の望みだ。40代女性、右下6、歯冠破折前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202502060000/今日は抜歯するまでの予定。はっきり言って、抜歯に手こずった。以下数枚の写真だが1時間以上もかかっている。脱臼しているのに歯根が抜歯窩でくるくる回るだけで抜けない。無理に抜こうとすると、ヘーベルで歯根膜は傷つくし、歯根が折れるかもしれない。抜歯だけで終わるならまだしも、再建して再植もしないといけないとなると絶望的な気分になる。抜けない理由は神経を取ったばかりに細菌感染して根尖付近に慢性的な炎症が起こり、セメント質が肥厚し歯根が末広り状態になっていたからだ。これでは抜けるはずがない。歯が抜けるのは歯根が先細りになっているからで、いざとなったら身体が歯を自然に排除するために進化したものだと思われる。こうでなければ、その種は絶滅する可能性が高い。少なくとも江戸時代にこのような状態になったら死亡することもあったと思う。・・何度も「あっきらめよっかな〜。。」と心の中で呟きながらの処置だったが、思わず口から出ていたかもしれない。「でも諦めてどうなる!、、」と思いながらの処置だ。抜歯途中で中止することもできず。こんな時、少なくはない歯科医師は抜けない歯に遭遇するとトイレに入り泣くしかないという。僕にはまだそのような経験はないが。閲覧注意!!舌側半は簡単に抜けた。歯根が矮小根で先細りだったからだ。頬側半はびくともしなかったので、分割した。拡大近心根は通常2根になっていることが多いが、幸い1根だったのでさらに分割する必要はないと喜んだが、抜けない。押しても引いてもこれ以上はダメだ、抜けない。近心根は抜けたが、歯根も抜歯窩の歯槽骨もぼろぼろ、生着するには歯根膜の組織がある程度残っている必要があるが、抜歯時にほとんど剥がれてしまった。遠心根も同じで抜く時に損傷が酷かった。左から口蓋半、近心根、遠心根だが、近心根と遠心根は末広がり(アンダーカット)になっているのがわかるかもしれない。遠心根の根尖は吸収が進んで平になっている。これも慢性炎症の結果だ。つづく

2025.02.07

コメント(0)

-

今日の諦めよっかな〜、、wシリーズ15.0

40代女性、右下6、歯牙破折、咬合時違和感だけで自発痛は無いようだ。これは本来「意図的抜歯・再植症例」で本来「抜歯再植術シリーズ」カテゴリーなんだが、まず抜歯が困難で、術中何度も「あっきらめよっかな〜、、」と心の中でつぶやいていたので、こっちのカテゴリーに掲載します。画像が多量にあり編集が困難で掲載回数も多くなりそうだったので掲載がちょっと遅れてしまった。この歯は数年前に他院で神経を取られて、それが下手くそだったとかで当院に来られた。うちに来られても削り倒されて大穴が空いている歯をそのまま埋め戻して形態修復するしかなかったのだが、数年して割れてしまった。クラウンや補強冠を装着すれば破折を先送りできて、もう少し持ったかもしれないが、レントゲン写真を見れば分かるが、根尖病巣があるので細菌感染しているし、根管治療も不良で長くは持ちそうにもない。いずれにしろ抜歯になることは避けられないだろう。安易に神経を取っても良いことなど一つもない。◯◯の一つ覚えとしか言いようがない愚行だ。いいかげんに止めるしかないと思う。その止める方法はこのブログで全て公開している。僕が歯学部の学生時代にエンド(根管治療)の教授が授業の最後に「最高の根管充填材は歯髄だ!」と言い放ったのを思い出す。その意味は「神経を取ってはいけない!」ということだが、それは自己矛盾そのもので自身の存在意義を疑っている言葉なのだ。その先生の教えを忠実に追求しているのがこのブログだ。術前レントゲン写真炎症により根尖のセメント質が肥厚している、嫌な予感だ。抜歯後確認、根尖に向かって膨らんでいるのが見えると思う。アンダーカットと言って歯根が抜けないことを意味している。再植後確認術前鏡像。がっつり割れている。硬いものが好きな印象だが、僕に取っては抜歯>再建>再植と全てのステップに困難が予想され、ぐったりするwつづく

2025.02.06

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR5.3

40代女性、左上1、隣接面カリエスこの状態で10年経過し、硫化鉄に虫歯は覆われているので進行は非常に遅くなっているが、流石に見た目が悪いのでCR充填することにした。クラックが横に入っているので、そこからカリエスが進行したものと思われる。隣接面の穴の部分も内部から行く見ていただきたいと思う。クラック部分はあえてはじいてCRにしている。トンネリングで残してもそのうちチッピングするだろうから。画像も全14枚と詳細に見ることができるようにアップしています。ストリップスは使っていません。これができないと見えないところのスーパーテクニックはできないと思う。では時系列でどうぞ

2025.02.05

コメント(2)

-

1回で終わる根管治療22(α-TCP+3MIXによる根管充填、外傷性歯髄炎の具体例)

60代女性、左上6、咬合性外傷性による歯髄炎、自発痛++、歯ぎしり、動揺度2.5痛いし、熱いものも冷たいものも、めっちゃ沁みる! どうにかしてーー、、!!ということで、歯髄は死にかけているな。。と思って天蓋を除去してみた。外傷性に根尖付近の血管が損傷して血栓等が歯髄内の毛細血管に詰まって歯髄炎を起こすことはよくある。一種の塞栓症で僕は歯髄梗塞と呼んでいる。しかし、上行性の歯髄炎とかアホなことを言っていうのが歯科医学だ。上行性というのは歯周ポケット内から細菌が根尖から侵入し歯髄炎を起こすということらしいが、まず歯根の歯髄が壊死するはずだが、それを見ることは無い。逆に冠部歯髄は壊死しているが、根管の歯髄は生きていることの方が多い。天蓋を穿通した。少し出血している。死にかかっている歯に麻酔は要らない。麻酔とは健全な痛みを感じる歯を削る時に必要なだけだ。麻酔が必要な歯を削るということは僕に言わせれば、過剰診療と言っても良い。上顎6の根管は3つあるはずだ。探している口蓋根の出血は少ない。ほとんど失活している口蓋根は超音波スケーラーのエンドチップで洗浄した。壊死しかかったピンク色の歯髄は見えたが、除去できたどうかはよくわからなかった。こんなものでも十分なのだ。通法では根管内壁の有機物をファイリングして除去するというのがセオリーなのだが、実はなんの根拠もない嘘だ。無菌的処置(根管治療後の辺縁封鎖を含めて)ができればそんなことをする必要は無い。ボスミン液で止血した後は3MIX+α-TCPで根管充填というか直接覆髄というのか、露出している歯髄と根管内を覆うというか注入すればよい。それも緊密充填である必要もない。人間の歯髄というものは非常に丈夫なので炎症があれば全部取る必要があるというのは、これも嘘だ。ではなぜ世界中の歯医者は神経を取って冠を被せたがるのか?とりあえず神経を取っておけは後で痛くなることは無いので、下手クソとかヤブとか思われないで良いというその場限りの保身と、冠を売りつけて儲けたいだけと言っても良い。こんなことを200年近くやっていると、それ以外のことは考えることもできなくなるということだ。未だに虫歯の原因さえ不明な中、的外れなことをやり続けているのが歯科業界だ。虫歯とは金属の錆と同じ電気化学的な歯の腐食のことだが、業界はこぞって気が付かないフリをし続けている。患者側から突き上げなくては業界は変わらない。α-TCPで充填CRで漏洩しないようにカバーして終わり。これで痛みや強烈な沁みは消失する。こんな簡単なことで歯髄炎が治るとか信じられないかもしれないが、これが事実だ。冠を被せるまで何度も患者を通わせるなどという患者を苦しめる必要はない

2025.02.04

コメント(0)

全54件 (54件中 1-50件目)

-

-

- 医師による催眠療法

- 心が軽くなる“神様とのつながり講座”…

- (2025-11-29 06:55:10)

-

-

-

- ダイエット日記

- 月曜断食 3ヶ月目 第4週 月曜〜木…

- (2025-11-29 09:32:39)

-

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…

- (2025-11-16 06:30:06)

-