2025年03月の記事

全59件 (59件中 1-50件目)

-

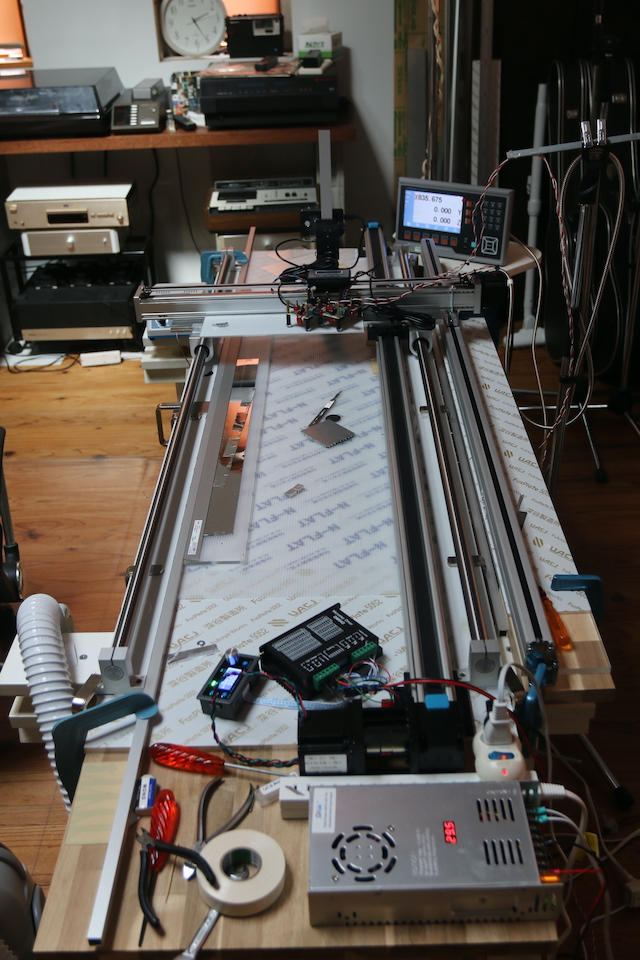

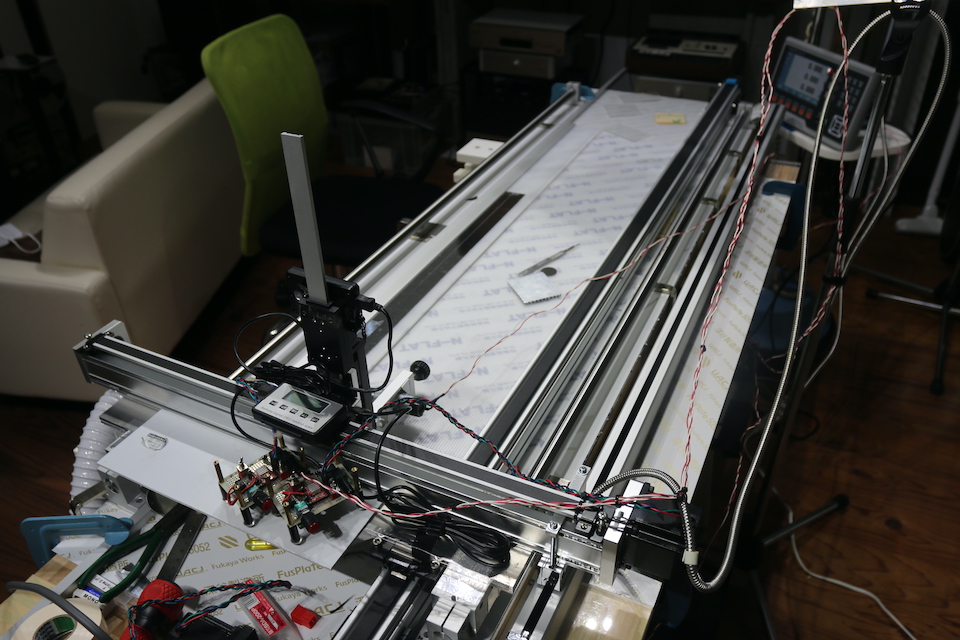

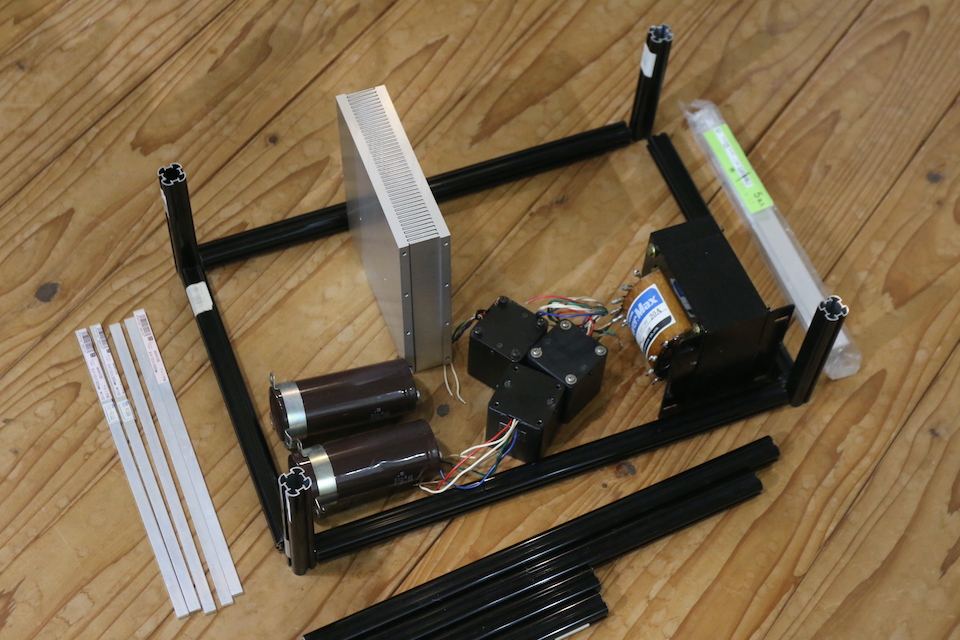

試作スピーカー20.9(直線カット用治具75:とりあえず完成!)

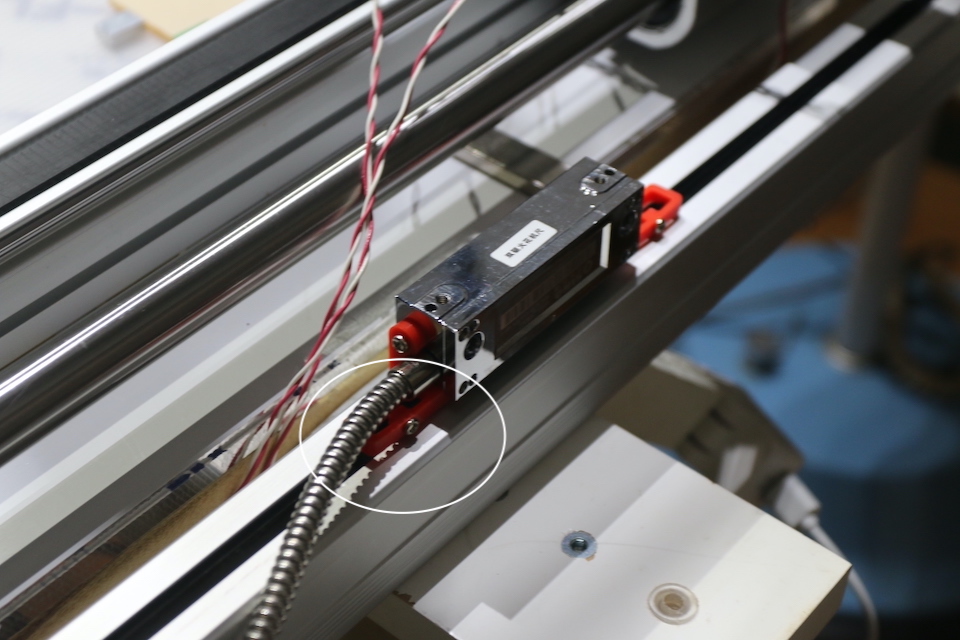

X軸のステッピングモーターを大きなものに換装したので、余裕でワークをカットできるようになった。ちょっと嬉しい。脱調もしなくなったので、リニアスケーラーの1270mm往復での誤差も5μmと略誤差なしとみなせるようになった。今週中にVCのカットに入れると思う。Y軸にも光学式リニアスケーラーを取り付けたくなるんだけれどね。。w作り始めてからから1年、やっと使えるところまで来た。ほとんどCNCマシンに進化した。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202404050001/https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/ctgylist/?PageId=1&ctgy=39https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/ctgylist/?ctgy=39使っているパーツは基本的には変わらないのだが。。

2025.03.31

コメント(0)

-

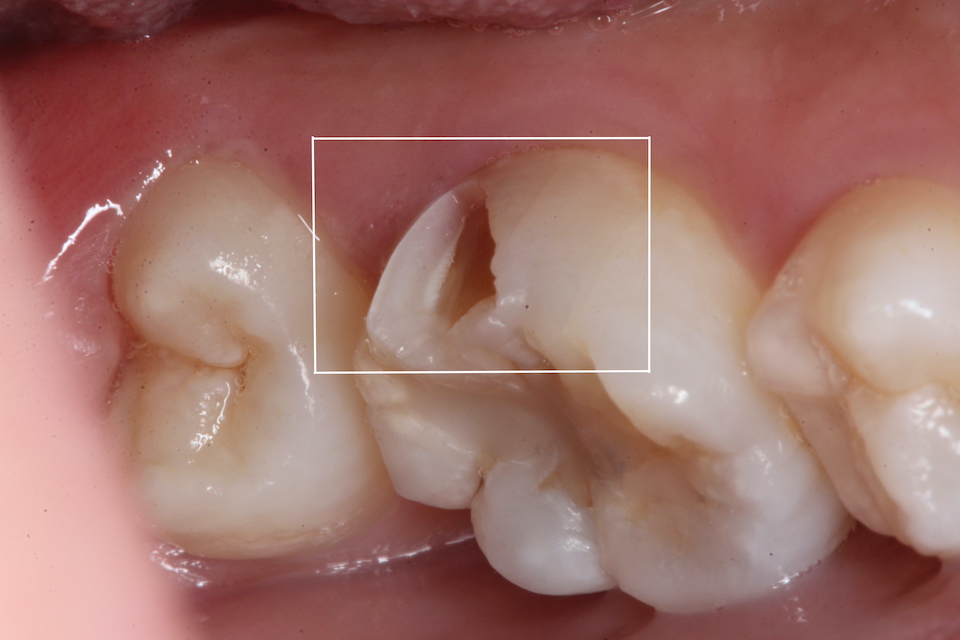

ストリップスを使わない隣接面CR6.3(咬頭破折)

40代女性、左上6、咬頭破折ご飯を食べていたら、ガリッ、、ときた。咬頭下がインレーの2次カリエスで無くなって、その上のエナメル質が破折した。インレーを再製作するリソースもないし、部分修復でも全再作製でも持ちはあまり変わらないというデータも見たことがある。ここは部分修復の一択だ。最近のCAD/CAMのハイブリッド冠は歯牙の切削料がハンパないし、破折リスクも高い、あまり良いことはないと思う。なぜそういうものが保険診療に導入され始めたかというと、まず、歯科用金属の異常な高騰がある。往時の3倍に値上がりしている。それと歯を作る技工士の不足だ。少子高齢化だけではない。長時間労働・低賃金では誰もしたがらない。技工士養成学校も絶滅しかかっている。そういう下地があってCAD/CAMという機械で作る方向にシフトしているだけだ。お笑いでしかない。では時系列でどうぞよく分からないセメントが入っていた

2025.03.31

コメント(0)

-

山桜2025

今日は寒の戻りで寒いですが、花は満開です。

2025.03.30

コメント(0)

-

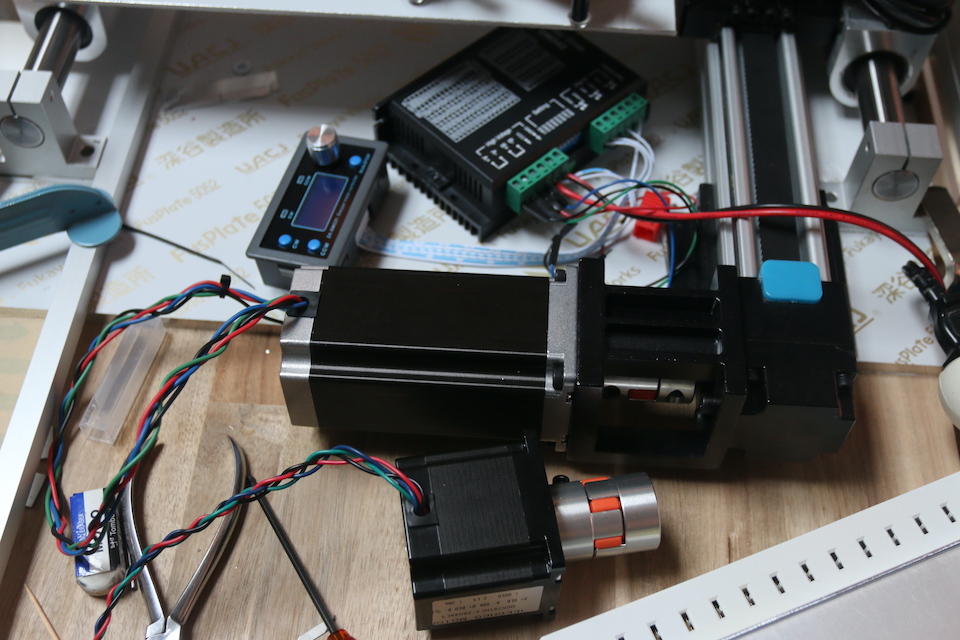

試作スピーカー20.8(直線カット用治具74:ステッピングモーター換装)

カプラーが届いたので大きいものに換装中、なぜかネジが長すぎる(?)スプリングワッシャーを噛ませたら解決した。で、脱調せず動くことを確認した。

2025.03.30

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.80

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。#詳しくはこちら参照18歳女性、左上4、咬合性外傷による隣接面カリエス噛み締めからクラックが入りそこから虫歯が進行するタイプだ。小さい頃から診ているが気がつくと大きな虫歯になっている。補強冠も入っているくらい歯冠崩壊しかかっている。今のところ自覚症状はないが、虫歯がある程度進んでも染みたり痛みを感じにくくなる。それは虫歯は水素イオンの電導性がないからだ。水素イオンが歯髄の神経に到達すると痛みを感じるのだが、水素イオンの伝導は歯の主成分のハイドロキシアパタイトだけにしか起こらず、ハイドロキシアパタイトが壊れてしまった虫歯には水素イオンが伝導しない。またこれに関連するのだが、一般に軟化象牙質(虫歯:ハイドロキシアパタイトが失われた象牙質)には細菌が侵入しているとされているが、実は細菌は全くいない。虫歯は細菌とは基本的には無関係なハイドロキシアパタイトの電気化学的な腐食だからだ。この症例は表題アニメの象牙質が失われて支えを失ったエナメル質が破折する前の段階に相当する。レントゲン写真だが、今回の左上4(UL4)だけではなく、反対側のUR4も同じ程度の虫歯になっている。もちろんそれだけではなく、よく見るとほとんど全ての臼歯部に隣接面カリエスの萌芽が見えるし、過去の修復治療の跡が見えると思う。開口系の噛み合わせというのも臼歯部には過剰な咬合力が働きやすい。矢印部分に虫歯があるが、表面からは分かりにくい。φ1mmのラウンドバーを当てエナメル質を突き破ると抵抗なく深部にバーが達する。象牙質は溶けてしまっているからだ。辺縁隆線ブリッジを壊さないように内部の軟化象牙質を除去する。特にボンディングの接着に必要なフィニシングライン付近を幅1mm程度新鮮歯質を確保する。α-TCP+3MIXを歯髄部分に貼付する。フィニシングラインに沿って1次CRを流す。これだけが鏡像ではなく実像なので他の画像とは左右逆に見える。隣接面の穴付近がどうなっているかの画像。CRの流し方はこんな感じ。画像をクリック!見かけは綺麗だが、中身は無い。スポーツ用のナイトガードを新調した。デンタルフロスが入ることを確認して終わる。次回は反対側の4番の予定。

2025.03.30

コメント(0)

-

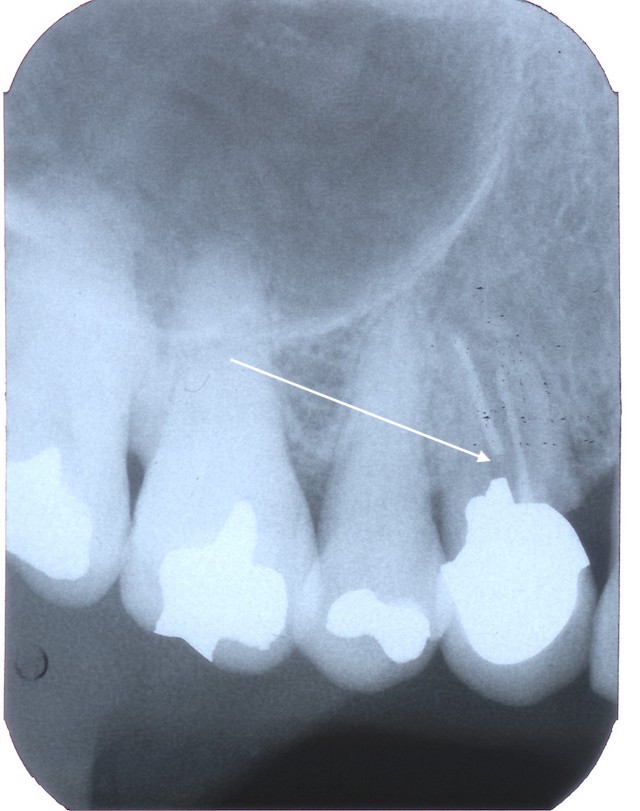

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.61

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。#詳しくはこちら参照50代男性、右上45、インレー破折後の2次カリエス、咬合性外傷露髄ギリギリなのだが、自覚症状はない。虫歯がある程度進むと染みたり痛みを感じにくくなる。それは虫歯は水素イオンの電導性がないからだ。水素イオンが歯髄の神経に到達すると痛みを感じるのだが、水素イオンの伝導は歯の主成分のハイドロキシアパタイトだけにしか起こらず、ハイドロキシアパタイトが壊れてしまった虫歯には水素イオンが伝導しない。またこれに関連するのだが、一般に軟化象牙質(虫歯:ハイドロキシアパタイトが失われた象牙質)には細菌が侵入しているとされているが、実は細菌は全くいない。虫歯は細菌とは基本的には無関係なハイドロキシアパタイトの電気化学的な腐食だからだ。この症例は表題アニメの象牙質が失われて支えを失ったエナメル質が破折した後の段階に相当する。レントゲン写真だが内部の象牙質はほぼ失われているので、全体が壊れるのは時間の問題だ。なぜならエナメル質は硬いが脆いので仮りに修復したとしても咬合性外傷がある限り、今度は根元から破折する可能性は高い。時間が足りないので4番は次回に予定している。と言うことで、今回は前回のつづき右上4のCR再建過程だ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202503180000/いつものようにストリップスは使っていない。では時系列でどうぞ咬合性外傷による虫歯が疑われるので、ナイトガードを診断用に使っていただくことにした。昼間も食いしばっているらしいので、作業中も使っていただくことを指示しました。2、3ヶ月使って画像を送っていただくことにしましたので、分かりやすかったらアップ予定。咬合性外傷があるとスレあとが着く。

2025.03.29

コメント(0)

-

試作スピーカー20.7(新々作定電流駆動アンプ0.3)

部品配置もイメージが固まってきました。

2025.03.29

コメント(4)

-

菜の花が咲いて桜も、これは桃の花2025

2025.03.28

コメント(0)

-

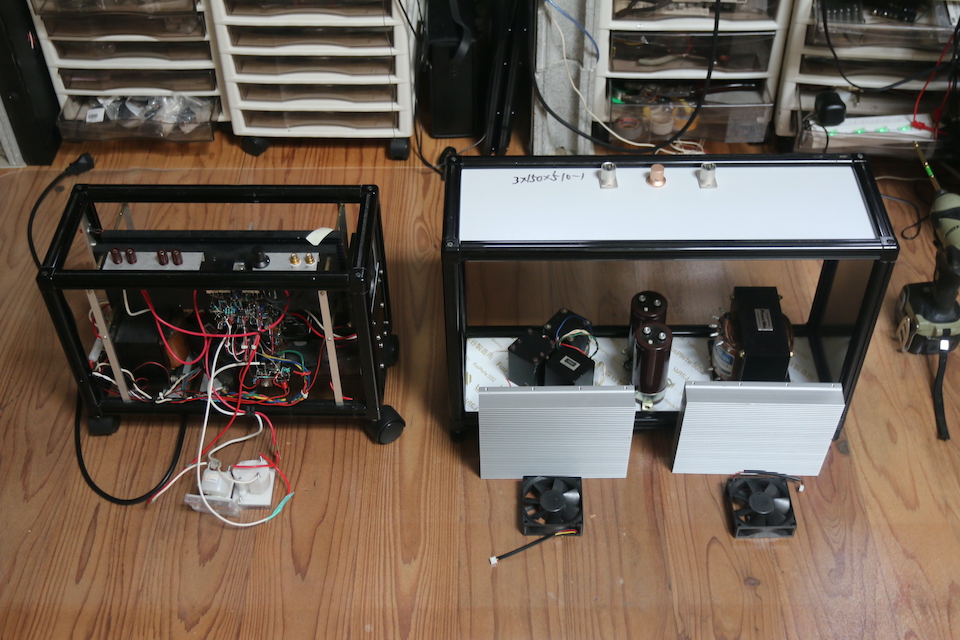

試作スピーカー20.6(新々作定電流駆動アンプ0.2)

今回パワー段に使えるパワーMOS FETを物色していると良く分かったのだが、もう巷にはアナログの半導体パワーアンプを作ろうというメーカーも人も絶滅しかかっているように見える。アナログアンプに使えそうな最後の2SK1303とか2SK2233とか2SK2955とかいくつかゲットしました。筐体はいつものミニポールにt:4mmのアルミ板を嵌め込んだもの。前作よりかなり大きい。余裕を持って回路試験ができるように。縦型のデザインは僕がオーディオを始めた頃のSTAXのパワーアンプに影響を受けていると思う。

2025.03.28

コメント(0)

-

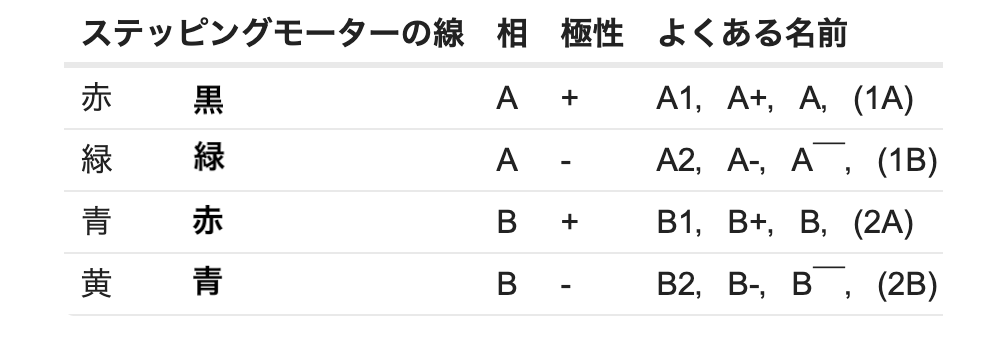

試作スピーカー20.5(直線カット用治具73:ステッピングモーター配線色)

https://bbs.avalontech.jp/t/topic/789配線の色や名前は色々あるらしくて紛らわしい。混乱するのはB1と2A、A2と1Bが同じと言うこと。配線して電源を入れたらドライバーから煙が出た。慌てて電源を落としたが、プラスとマイナスを逆接していた。だが壊れていないようだった、まだ分からないが。しおしお。。燃えかかったのは左上の1Ωの3W級の抵抗器。大きなモーターは届いていないので、既存のもので動かしてみた。電圧が10Vから22Vに上がったのでよく動くがまだ脱調する。

2025.03.28

コメント(0)

-

頻発する山火事

このところ世界中で山火事が頻発しているようで、偶然とも思えない。スマートシティとかDEWとか検索すると、怖い。火消しに躍起なNHKw

2025.03.27

コメント(0)

-

戦中戦後の食料事情は、

今回の米不足で日本の食糧自給体制のお粗末さが露呈し始めています。減反政策は誤りだったとか、食糧は配給制にするとか、備蓄に走ろうとか。いざとなったら国は何もしてくれはしない。国民は飢えるしかないと言うのが実態だという僕の先生のお話です。ーーー以下2008/06/23の記事の引用です。ーーー以下の記事は僕のスピーカーの師匠である河村信一郎先生のあるサイトへの投稿記事です。河村先生は日立製作所Lo-DブランドのスピーカーHS-400やHS-10000の設計者です。画像は75年製HS-400と79年製HS-10000です。先生の設計されたスピーカーというのは、それはそれは神業のような、知れば知るほど一部の曖昧性もない驚くほど完成度の高いスピーカーで、日本が世界に誇る最高水準の工業製品です。今現在このスピーカーを総合性能で凌駕するものは現れていません。これからも現れないでしょう。自分で作らない限り。で、その記事ですが************** 自給率を高めるには、為替が不当である為に不当に安く入ってくる食料を国産品の値段にまで戻す事は必須です。為替の問題でないという議論は受け入れかねます。 国の行政は、本来自由な生産・流通をさせるより、成果が上がるべき指導なり統制を行ってこそ意味があるのですが、猫の目農政とか、減反しながらミニマム・アクセスという変なものを受け入れたりで、逆の結果になっています。ここは、一つ国に傍観していてもらって、生産者と消費者との協議に任せて自由にやる事にしてはどうでしょうか。 その前提として、為替の適正化による内外価格差の解消は国がやるしかありません。 戦時中・戦後、国も農家も食料の欠乏を、臭い全然足りない量の外米と小麦粉の配給以外、何もしてくれませんでした。お蔭で皆飢えたのです。芋蔓も剥いて食べましたし、焼け跡に幾らでも生えていた、ひめむかしよもぎを摘んできて、或いは海へ行ってそれまで食べた事などない海草を採ってきて増量した蒸しパンを作って食べました。極めて不味いのです。そういう人間としては、国や農家が食料問題を何とかしてくれるとは期待していません。いざとなれば飢えるしかないと思います。 山口判事は、闇米犯を裁く人間が闇米を食べる訳にはいかないと飢えて亡くなりました。そういう時代に戻さない為に、行政抜きで、生産者と消費者のきずなを深め、より良い自給体制を整えるべきだと思います。私として今出来そうなのは、ネットで、多少の対話を交えて、産地から直接購入する事位ですが・・・。************ここまで。河村先生は昭和6年のお生まれですので、終戦時14歳の育ち盛り。食料危機の時代を都市部である堺市で過ごされておられるだけに、リアリティーがあります。このまま対策を怠れば、2020年以降、戦中戦後のような、いえ、それ以上の食料危機の時代が訪れるでしょう。人類は地獄を見ます。世界的に見れば日本人はまだ良いほうかもしれませんが、最低でも放射能に汚染されたヨモギや海草を食べないですむようにしたいものです。

2025.03.27

コメント(0)

-

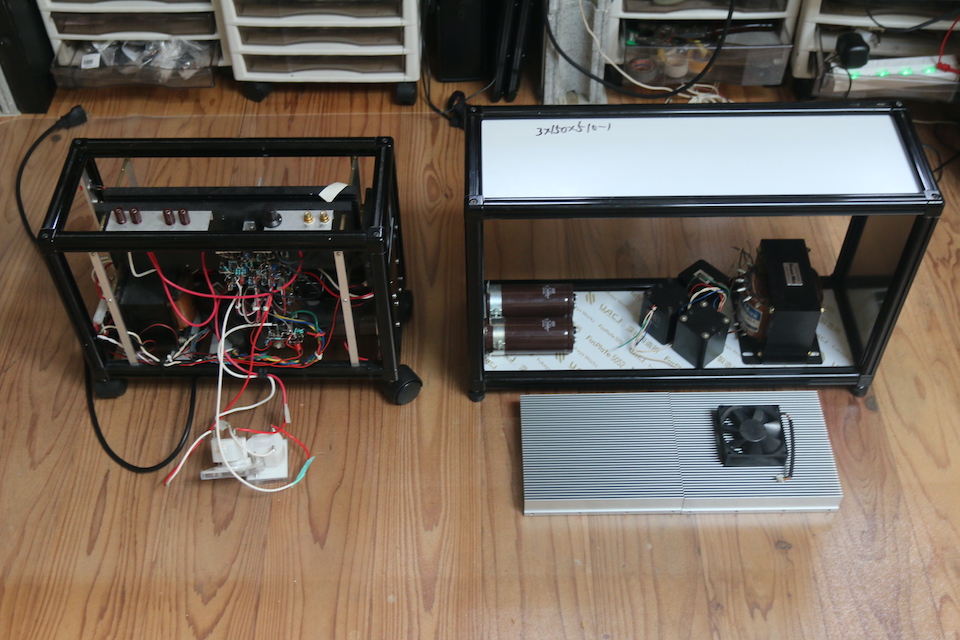

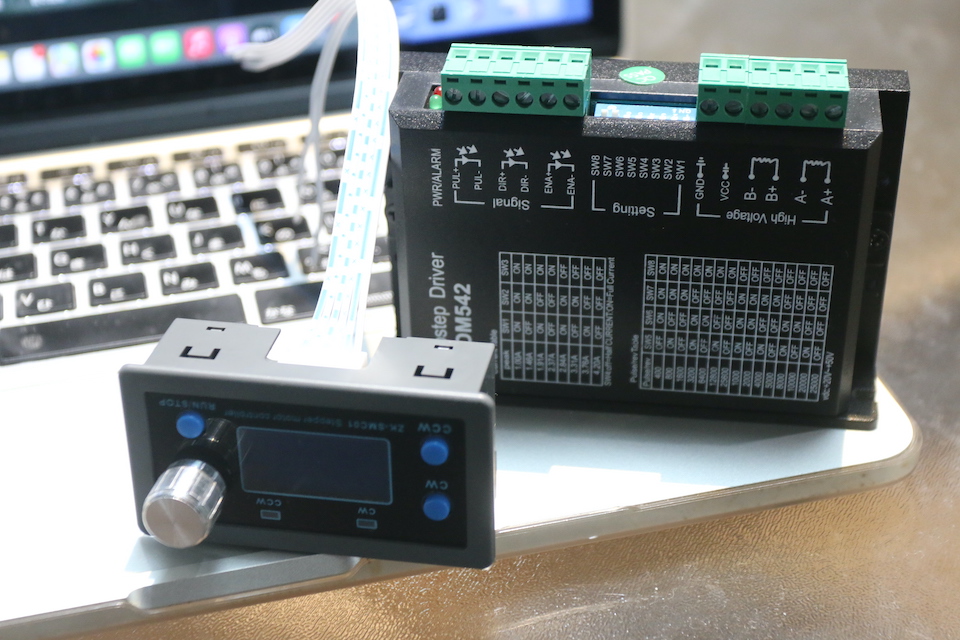

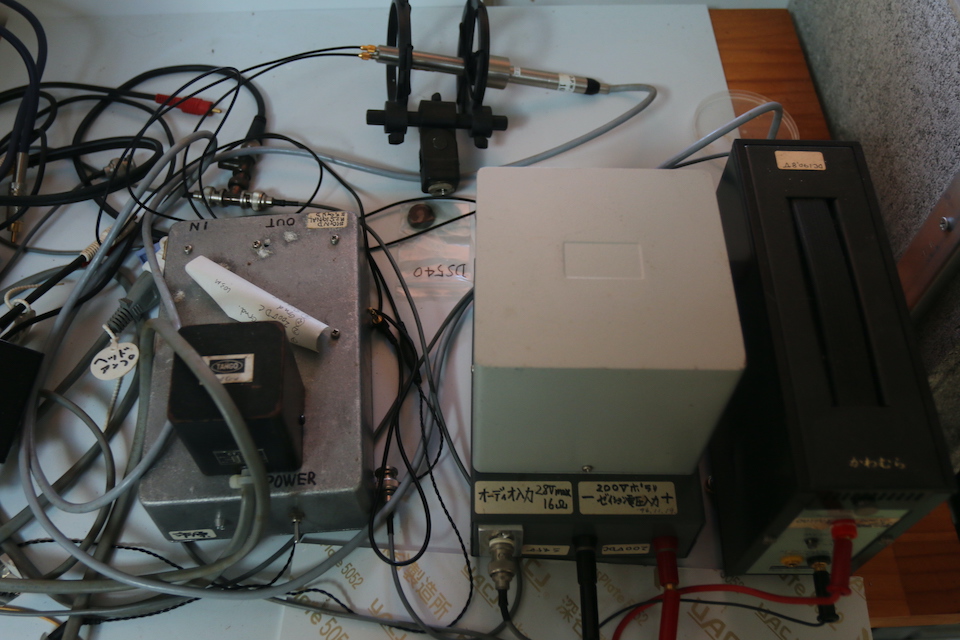

試作スピーカー20.4(直線カット用治具72:ステッピングモータードライバーコントローラ接続法)

お中華からステッピングモーターとカプラーがまだ届いていないのだが、スタンドアロンで使うコントローラとステッピングモータードライバーが届いたので、接続法を調べていた。コントローラの出力はコモンカソードと書いてあるが、その実態はPNPトランジスターによるオープンコレクター出力になっているようだ。元図が明らかに間違っていたので手書きで訂正している。ドライバー側はフォトカプラーになっていると思われる。電源は昔作ったものが埃に塗れていたので、清掃して部品交換中。セラファインとか絶滅したオーディオ用電解コンデンサーが付いている。電流容量が足りないかもしれないが、その時はスイッチング電源を購入するつもり。

2025.03.27

コメント(0)

-

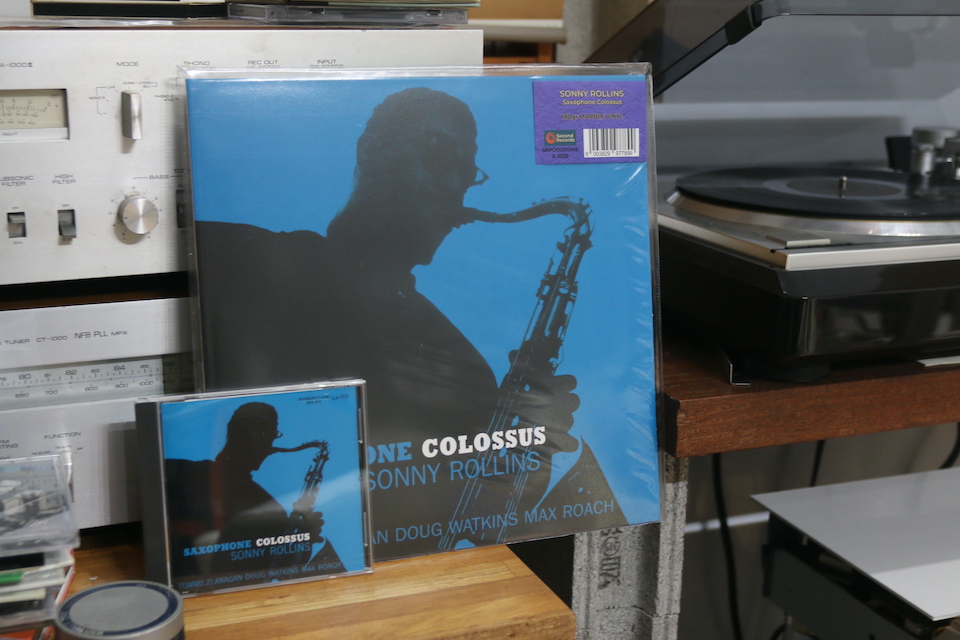

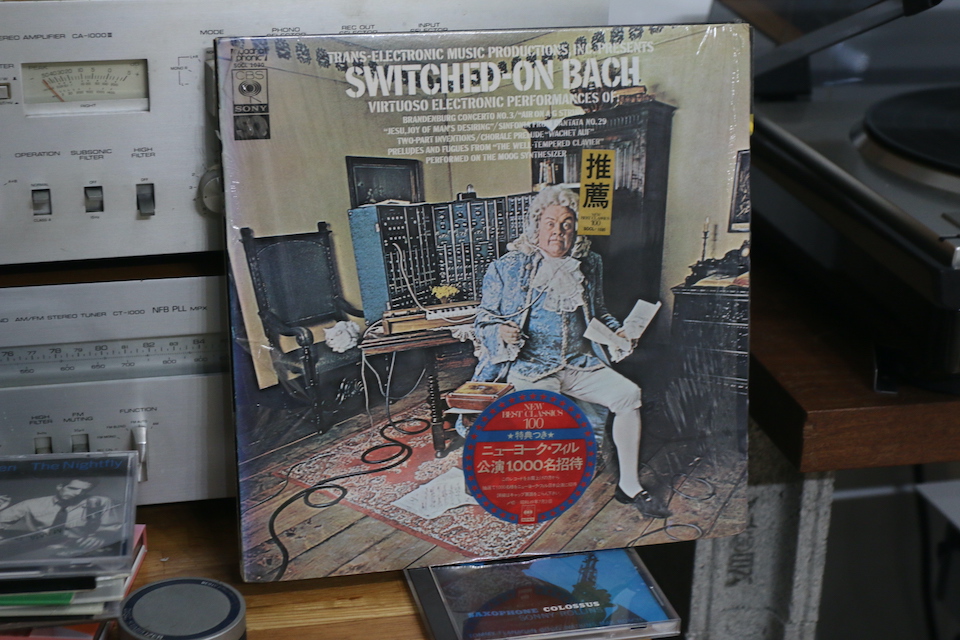

音の良いレコードシリーズ49

ここでもご紹介したのですが、音が良いLPレコード。2021年の重量級レコード新プレス盤です。今日は仕事で疲れたので、これを聴いてリラックス。[SAXOPHONE COLOSSUS] SONNY ROLLINS QUARTET 1956recorded by Van Gelderソニー・ロリンズの代表作WAY OUT WEST 1957年録音と並んで超有名な一枚。

2025.03.26

コメント(2)

-

今日も野戦病院シリーズ20.1

60代男性、右上5、6、7、痛い前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202503240000/7は対合歯がないので放置しようと思ったが、そうもいかず。食渣が溜まるのでどうにかして欲しいと言うことだったので、どうにか?することにした。歯周病も悪く器具が歯肉に触れると出血するので注意深く処置を進める必要がある。エナメル質はペラペラになっても咬合力で破折するまでは残るが、象牙質はそれ以前に溶けてしまってコラーゲン繊維だけが残ってブヨブヨになっている。これは下のアニメの「異種金属接触腐食」と呼ばれるものと同じだ。歯質(ハイドロキシアパタイト)は電子は導通しないが水素イオンが導通する「イオン電導性セラミックス」と工業分野では呼ばれていて、イオン化傾向を測ることができる。イオン化傾向はエナメル質<象牙質だ。だから象牙質だけが溶ける。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html露髄しているが失活していないようだった(生きているので出血する)ので、そのままα-TCP+3MIXで覆罩(覆って)CRでカバーし足りないところは即時重合レジンで盛り足した。歯科業界には露髄しているとか、歯髄の炎症で痛みが出ている場合は神経を取るしかない、という思い込みがあるが、実際にはそんなことは全くない。α-TCP+3MIX+CRを使えば良い。お食事時には閲覧注意!では時系列で修復過程をどうぞ食渣(ささみ?)が溜まっている歯肉縁下の処置は出血や浸出液との戦いになる。素早い処置が必要。露髄部分α-TCP+3MIXで直接覆髄。念の為抗生剤2回分投薬。即充w

2025.03.26

コメント(0)

-

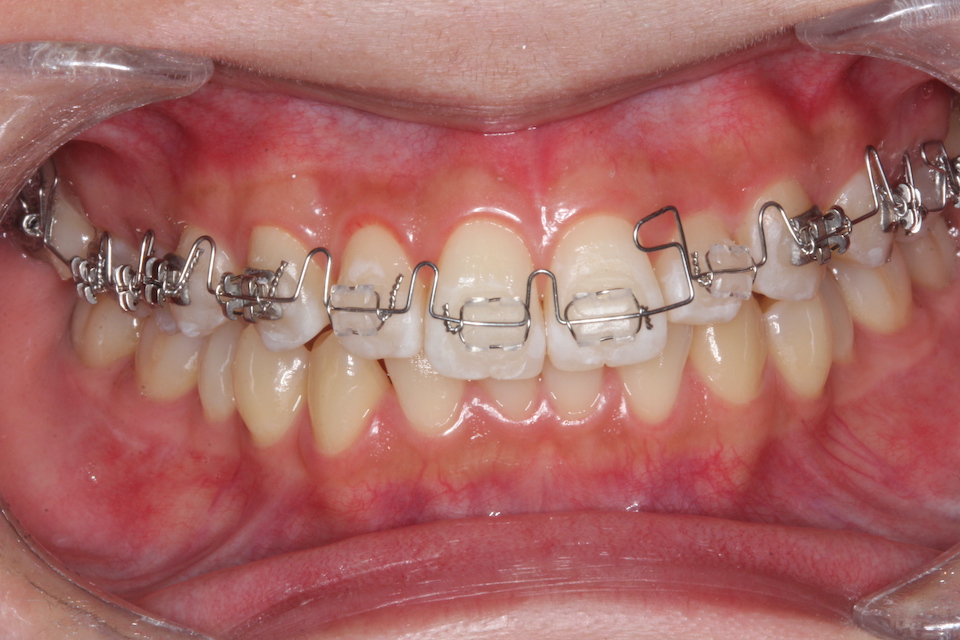

久しぶりの上下フルブラケット症例1.0

20代女性、歯並びが気になる。でも抜歯はイヤと言うことで拡大床装置を半年ばかり使ったが、もっと前歯の歯並びをもっと良くしたいと言うことでフルブラケットにすることにした。フルブラケット症例は時間はかかるし、腕が疲れていて痛いし、何年も避け続けてきた。でもこれが僕の最後のフルブラケット症例になると思う。初診時、拡大床装置装着時、ブラケット装着時(今日、上顎のみ)の3つをそれぞれ3部位で画像をアップしてみる。経過は時々、3ヶ月毎位にアップ予定。正面観2025/03/25(今日)上顎014" レベリング、下顎装着は次回2024/08/27(初診時)上顎咬合面観2025/03/25初診時に比べると歯列が広がっていると思う。広げないと4番抜歯症例になる。2024/09/142024/08/27(初診時)下顎咬合面観2025/03/25それにしても骨隆起がすごい。歯を食いしばって頑張ってきたのだろう。2024/09/1424/08/27つづく

2025.03.25

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ20.0

60代男性、右上5、6、7、痛い右上67が痛いのではなく右上5が痛いようだった。67は歯髄が生きているのかどうかも良くわからないが、5は下顎の45が強く当たってグラグラだし、虫歯で露髄寸前だった。56を連結して咬合力に耐えるようにし、7は対合歯がないので放置。歯周病も悪く器具が歯肉に触れると出血するので注意深く処置を進める必要がある。エナメル質はペラペラになっても咬合力で破折するまでは残るが、象牙質はそれ以前に溶けてしまってブヨブヨになっている。これは下のアニメの「異種金属接触腐食」と呼ばれるものと同じだ。歯質(ハイドロキシアパタイト)は電子は導通しないが水素イオンが導通する「イオン電導性セラミックス」と工業分野では呼ばれていて、イオン化傾向を測ることができる。イオン化傾向はエナメル質<象牙質だ。だから象牙質だけが溶ける。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html56は接着固定した。5は露髄しているがそのままα-TCP+3MIXで覆罩してCRで修復した。お食事時には閲覧注意!では時系列で修復過程をどうぞ露髄部分、止血後

2025.03.24

コメント(0)

-

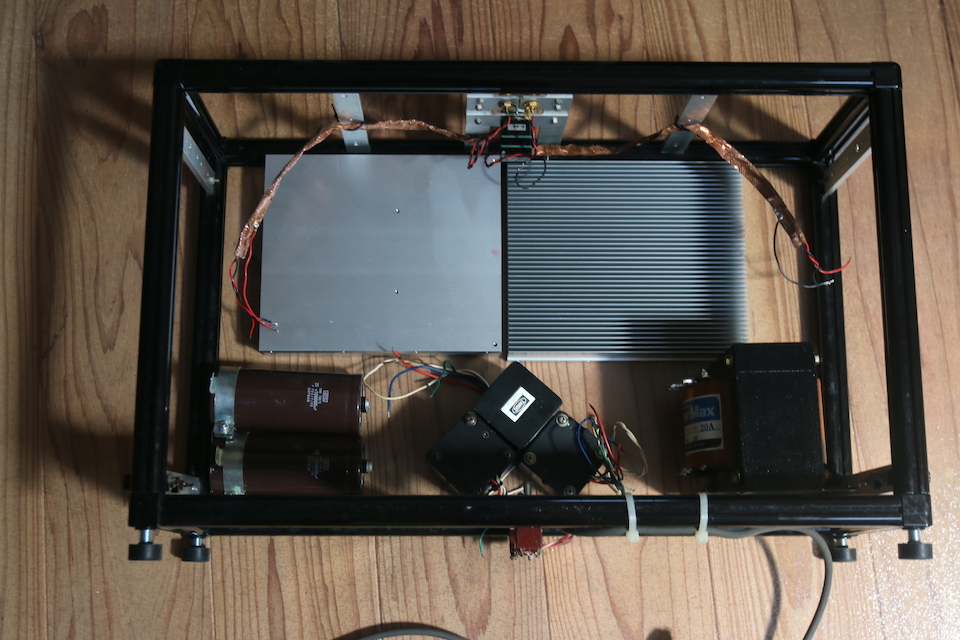

試作スピーカー20.4(新々作定電流駆動アンプ0.1)

直線カット用のステッピングモーターなどの部品は4月になってから届くようなので、定電流駆動アンプを作り始めた。まだ部品配置や使用パーツの選定段階。枠は使わなくなった昔作ったアンプを外して再利用することにした。外したアンプはこれ。突入電流防止回路は手持ちの遅延タイマーリレーと20Aリレーを使おうかと検討中。前作はパワーMOS-FETを使ったので回路が複雑になりすぎたので手抜き(?)を考えている。

2025.03.23

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.7

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。このような小学生の言うようなことを堂々と論文にしているのが歯科医学の実態だ。#詳しくはこちら参照30代女性、左上6、隣接面カリエス、時々痛い術後のレントゲン写真しかないのだが、白い部分がCR、軟化象牙質(虫歯)がちょっと黒い部分。露髄させるくらいなら軟化象牙質は残してα-TCPで再硬化を期待した方が良い。咬合面カリエス(虫歯)もそうだが、隣接面カリエスもエナメル質はほとんど溶けずに内部の象牙質だけが溶ける。エナメル質が咬合力に耐えきれずに陥没して一夜にして大きな穴が開くのが虫歯の実態だ。では時系列でどうぞ白く見えるのが虫歯白い部分にラウンドバーを当てると、ズボッと穴が開く。エナメル質を開拡していくと、内部の象牙質だけが溶けているのが見える。外側のエナメル質だけが残り、内部の象牙質部分は伽藍堂になっているのが分かると思う。ズボッ、、α-TCP+3MIXフィニシングラインに沿ってCRを流す。CRを流す要領はこんな感じだデンタルフロスが入ることを確認して終わる。

2025.03.22

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ33.1

70代女性、右上5、歯根破折、咬合性外傷(歯ぎしりがひどい)前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202503210004/神経を取った歯は経年劣化が激しいので、破折しやすい。神経を取る治療というのは人生50年、60歳まで生きればお祝いしていた時代の産物だ。ほんの60〜70年前までの話だが、今はそんなことはない。神経を取ると平均30年で抜歯になるが、昔はその頃は死んでいたのだ。神経を保存する方法はここのブログにたくさん挙げているので参照してください。今日は再建して抜歯窩に挿入固定まで。今日は根管充填自体は上手くいっている画像が撮れた。根管充填材周囲が黒い硫化鉄が付着していない。これは嫌気性菌の硫酸塩還元細菌の侵入がなかったことを示している。しかし歯冠側の根管充填材周辺は黒くなっている。これは細菌の侵入が冠やメタルコアのセメントが緩んでその隙間からあったことを示している。この冠は再製作した方が良い。とりあえず一層バーで綺麗にして新鮮歯質を出す。綺麗にしたら仮組をして組み立て手順を確認する再建が終わったら抜歯窩を3MIX添加の生食水のシリンジで清掃してあらかじめディンプルを形成しスーパーボンドを塗布しておく接着固定デュラシールで包帯、投薬四日で、1週間後包帯除去、再補綴は1〜3ヶ月後。つづくかも

2025.03.21

コメント(0)

-

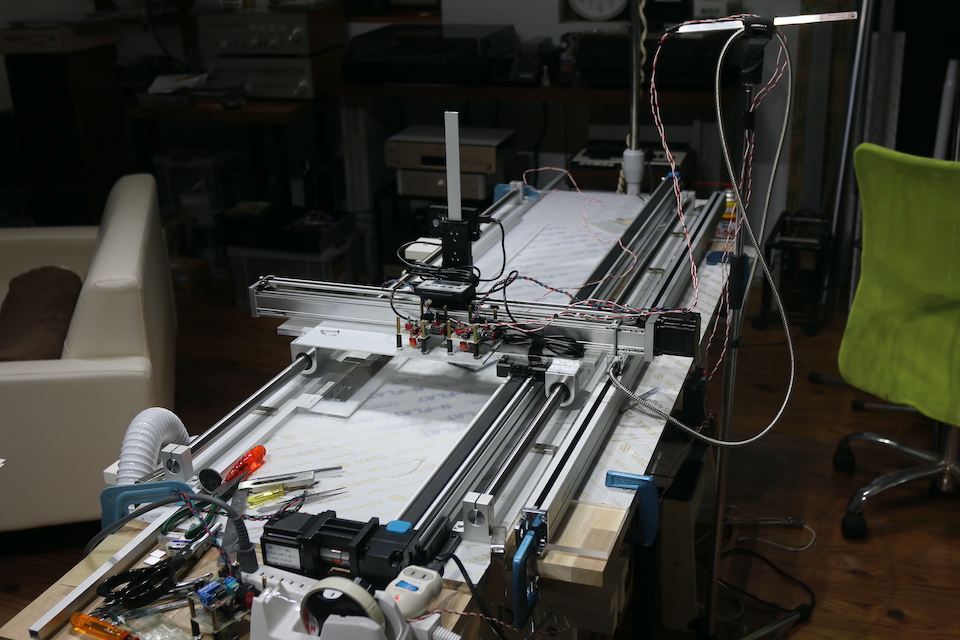

試作スピーカー20.3(直線カット用治具71)

調整を繰り返している。1270mmの往復で+300μm程の誤差があるようだ。誤差を見込んだ使いこなしが必要なのか。カット試用にはトルクが足りず脱調するので、発注している大きなステッピングモーター待ちだ。

2025.03.21

コメント(0)

-

バイノーラル録音用マイク

消えてしまった記事ですが、2019年頃バイノーラル録音用にイヤーマイクをWM-61Aを使って作ったことがありました。エレコムのイヤホン EHP-I3510BKが改造ベース。このイヤホンを使ったのは直径6mmのマイクがピッタリ収まるからで、まだ入手できるようです。WM-61Aの代替品は秋月電子通商にあります。蓋を開けて、穴を開けて、ドライバーとすげ替えるだけです。

2025.03.21

コメント(0)

-

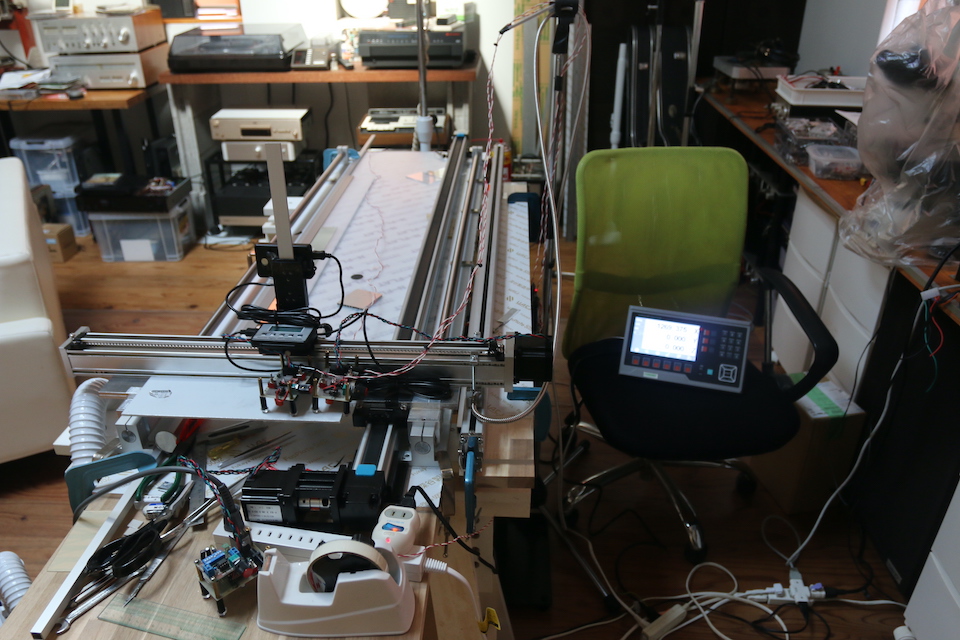

試作スピーカー20.2(直線カット用治具70)

表示器が届いたので接続してみた。とりあえずは動いていることを確認した。X軸だけが光学式なのでY軸とZ軸はお休み。Y軸とZ軸用の光学式リニアスケーラーも届いてはいるが、どうするか検討中。Y軸だけでも光学式にするか、今は磁気式。光学式は重いのでY軸のステッピングモーターも大きいものに換装の必要性が出てくる。ちょっと面倒。。1270mm程度のワーク長まで

2025.03.21

コメント(0)

-

試作スピーカー20.1(直線カット用治具69)

とりあえずX軸に光学式リニアスケーラーを取り付けた。コードはマイクスタンドに乗せて捌くことにした。まだ表示器が来ないので、使えるかどうかの確認はできない。

2025.03.21

コメント(0)

-

スタジオの音0.7

[SAXOPHONE COLOSSUS] SONNY ROLLINS QUARTET 1956recorded by Van Gelderソニー・ロリンズの代表作WAY OUT WEST 1957年録音と並んで超有名な一枚。WAY OUT WEST はSound by Roy DuNann だったので、この録音のクリアさは前者に比べると若干落ちるように思うが、70年近く前の高音質録音盤には違いない。出だしのドラムスはちょっと遠くで鳴っている実在感というか空気感がある。マルチマイク録音ではない空気という音の伝導媒体を通した音だ。これも現在のデジタル技術でどうとでもなるのかもしれないが、この録音にはONマイクはクリアでOFFマイクの音は空気感に溢れている。それらの絶妙なバランスがある。最近は空気録音というのが流行っているそうで、自分の装置で鳴らした音を録音して配信するというジャンルらしい。その鳴らした装置で再生するのはNGで、ヘッドフォンやイヤホンで再生しないと悲惨な音になるそうだ。二重に再生環境の歪み?が重なるので当然かとも思うが、どうなのだろうか?イヤーマイクでバイノーラル録音した音源がたくさんあるので発掘して聴いてみたい。イヤホンで聴くとまあまあだが、スピーカーで聴くと良くないという印象だった。それも当然かもしれないが。以下はデジタル時代になった今、原音再生とかHiFiというのは幻想なのだろうか?という僕の疑問のRARAKIさんのお答えです。ーーーRARAKIさんのコメントから引用ーーー原音をどう定義するかでしょうね。古典的定義は、現実空間における生演奏だと思いますが、場所は実際に演奏される室内やホールに限定するとしても、演奏者とリスナとの距離や位置関係等で音はころころ変わります。理想的なリスナの位置を決定しそれに合わせてマイクを設置しても、頭部伝達関数等の問題があるため、実際には同じ音では録れません。同じ音にもっとも近づけることが可能なのはリスナ自身の耳にバイノーラルマイクを装着し録音して、理想に近い特性を持つヘッドホン・イヤホンで聴取することでしょう。また、現在ではそもそも生演奏というものが存在しないジャンルもあります。それらも含めて原音を定義するなら、「収録時および収録後に様々な加工を施され、さらにミックスダウン・マスタリングのプロセスを経て世に送り出される形となったCD等の盤や音声ファイル、ストリーミングデータに含まれる音声データ」と定義するしかないのではないかと思います。で、原音再生できているかどうかを確認するなら、DAC、アンプ、スピーカまたはヘッドホン、イヤホンを経由して放射された音と元の音声データを比較することになります。ただヒトの聴覚は、波形等を眼で見るように音を聴いているわけではなく、また信号処理を行って何らかの指標を得るならば、線形要素についてはインパルス応答、非線形要素については各種の歪み率やVolterra核を利用した非線形解析を行えば済むことで、わざわざ音楽信号を使う理由はありません。世に言う空気録音というのは評価方法のひとつかと思いますが、生演奏の収録時と同じ問題が起こり得ますから、この場合もリスナ自身の身体でバイノーラル録音を行い、ヘッドホン・イヤホンで聴取するのがベターだと個人的には思います。 (2025/03/20 06:39:29 PM)

2025.03.20

コメント(0)

-

試作スピーカー20.0(直線カット用治具68)

昨日中華製の光学式リニアスケーラー1300mmが届いたので、どういうものか調べていた。どうも最初から壊れているようだった。輸送中の事故なのか、最初からなのか分からない。オレンジ色のプラパーツが浮いている。こういう仕様なのかと思ったがそうでもないらしい。本来浮いているわけではないらしい外して見てみると爪の部分が欠けている。レジンで修復してみたが修復して組み立ててみたが、ダメらしい。プラパーツはすぐに摩耗するし、摩擦抵抗が大き過ぎてステッピングモーターが脱調する。プラ部品は使用せず、Y軸ユニットに直接固定した。それでも動きが悪いというかトルクが足りず脱調するのでステッピングモーターとドライバーの大きいものを発注した。この金属製の電線管シールドも重くて邪魔だ。まだ表示部が届いていないので動作確認はできていない。

2025.03.20

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ33.0

70代女性、右上5、歯根破折、咬合性外傷(歯ぎしりがひどい)神経を取った歯は経年劣化が激しいので、破折しやすい。神経を取る治療というのは人生50年時代の産物だ。神経を取ると平均30年で抜歯になる。そんなことは先送りにするべきだ。今日は久しぶりに抜歯・再植の症例だ。と言っても1ヶ月ぶりだが。抜歯してブリッジだと両隣の歯を削るとか、インプラントだと対合歯に負担がかかるとか、無難なのは取り外し式の義歯だが、今回は再植で延命することにした。手間を考えると僕的には入れ歯を作るより楽だ。通常の歯科医師は入れ歯作製は外注するので、そんな苦労はしたことがないので他人事だが。レントゲン写真のbefore/afterから抜く前膿瘍掻爬4ピースにバラバラになっている。つづく

2025.03.18

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.6

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。#詳しくはこちら参照50代男性、右上45、インレー破折後の2次カリエス、咬合性外傷露髄ギリギリなのだが、自覚症状はない。虫歯がある程度進むと染みたり痛みを感じにくくなる。それは虫歯は水素イオンの電導性がないからだ。水素イオンが歯髄の神経に到達すると痛みを感じるのだが、水素イオンの伝導は歯の主成分のハイドロキシアパタイトだけにしか起こらず、ハイドロキシアパタイトが壊れてしまった虫歯には水素イオンが伝導しない。またこれに関連するのだが、一般に軟化象牙質(虫歯:ハイドロキシアパタイトが失われた象牙質)には細菌が侵入しているとされているが、実は細菌は全くいない。虫歯は細菌とは基本的には無関係なハイドロキシアパタイトの電気化学的な腐食だからだ。この症例は表題アニメの象牙質が失われて支えを失ったエナメル質が破折した後の段階に相当する。レントゲン写真だが内部の象牙質はほぼ失われているので、全体が壊れるのは時間の問題だ。なぜならエナメル質は硬いが脆いので仮りに修復したとしても咬合性外傷がある限り、今度は根元から破折する可能性は高い。実像と鏡像の2つの画像を時系列でアップしてみる。今日の処置は5番だけで、時間が足りないので4番は次回に予定している。実像内部の象牙質だけが溶けている。歯肉息肉が迷入しているのでGP(歯肉切除)した。歯肉縁下の虫歯ではあるが、歯肉に接している歯質は薄皮一枚だが虫歯にならずに残っている。既存の理論では説明ができないのだが、電気化学的には水素イオンが歯質を通り抜けてカルシウムから電子を奪う前に歯肉に流れ出てしまうからだ。露髄している。3MIX+α-TCPどうやってレジンを流すかは、こちらの動画が参考になると思う。一定量を押し出しながらフィニシングラインに沿ってニードルを動かしていく。 クリック↓鏡像つづく

2025.03.18

コメント(0)

-

試作スピーカー19.9(新々作定電流駆動アンプ0.0)

発注している中国からの長尺物のリニアスケールが届かないので、待っている間に定電流アンプの新作を作ろうと大きな部品を並べてみた。負荷抵抗値が0.1Ωとか低いので定電圧アンプでの駆動は無理だと思う。前作までは出力段用のコンプリメンタリーのUHC-MOS FETが入手できたのだが、しかしそれは事実上絶滅してしまった。それもあって同一素子によるp-p動作の回路を考えているので、そのための試作機の予定。仕様はバランス入力が可能な2ch定電流駆動アンプ、同一パワー素子が使えること、目標はDC〜20kHz(±0.3dB)、総合歪率0.1%以下、連続パワー100W以上。

2025.03.16

コメント(0)

-

スタジオの音0.6

SWITCHED-ON BACH このLPに出会したのはは僕が小学校を卒業して中学に入るまでの間の暇な時だった。当時あった駅前のレコード屋にふらりと寄ってみると、異様なアルバムが壁に展示してあった。その時初めて購入したLPレコードで初版盤は紛失しているようで、これは再販物です。とは言え1975年リリースですが。ジャケットが衝撃的でバッハ?がモーグシンセサイザーで作曲をしている?思わず衝動買いしてしまいました。これ以来バッハとオーディオにハマっています。これは極初期のシンセサイザーミュージックですので、生音はありませんが、リバーブ位は掛けてあると思います。最近の音作りの現状をrarakiさんのコメントからアップしておきます。ーーここからーーリマスタリングの際、オリジナルの音源を種々のaudio restoration toolを使って加工するのはもちろんで、おっしゃるように人声を消したり環境雑音を消したりもできます。またロックやポップスではスタジオミュージシャンに演奏をコピーさせたりあるいはプレイヤー本人が再度弾き直してトラックを挿し替えたりというのもあると聞きますね。これは近年に限った話ではなく、某ロックバンドの1971年のライブ盤で、演奏や機材のトラブルのため後日スタジオで再度演奏し、それに拍手や歓声をかぶせて発売したという有名な話があります。ときに、空気感とおっしゃっているのは、演奏現場の演奏雑音や環境音などでしょうか?それとも、鳴っているとは明瞭には知覚しにくいふわーっとした感じの、ある種幻想的な雰囲気でしょうか?どちらもエフェクトや音声データライブラリによって作り出せます。後者の効果を得るには、コンボリューションリバーブと呼ばれるインパルス応答を畳み込んでリバーブをかけるエフェクトが適しています。これはもうかれこれ20年以上の歴史があって、現実の空間で収録されたりあるいはシミュレータで作成したインパルス応答が多数存在しており、とても幻想的なエコー感も作れます。ちなみにキース・ジャレットのザ・ケルン・コンサートが収録されたケルンのオペラハウスのライブラリも存在します。さらに最近、ダッキングと呼ばれるテクニックが多用されています。これは、原音が鳴っている間はリバーブの音量を下げておき、原音が止まるとふわーっと音量を上げるもので、以前はこれを手作業で行っていてとても大変な作業でしたが、現在、これを自動的に行なってくれるエフェクトが販売されています。ハウスミュージックなどのジャンルではかなり大胆に使っていますが、ごく控えめにうまく使うと、リバーブがかかっているとは感じないのに何か雰囲気を感じるような効果が得られます。さらにリバーブの音のイコライジングを固定ではなく時間の経過とともにリバーブ音の周波数バランスを変化させたり、様々な手法が駆使されています。リバーブは、イコライザ、コンプレッサ、リミッタと並んでほぼすべての音源制作に使われていると思われる基本的かつ重要なエフェクトで、とても奥が深いと思います。(2025/03/16 06:38:02 PM)

2025.03.16

コメント(3)

-

ストリップスを使わない隣接面CR6.2(4/5冠脱離)

20代男性、左上6、4/5冠脱離そもそもこんなにエナメル質を削って4/5冠(5分の四冠)にする必要があったかどうか分からないのだが、何となくガタがあって適合がよくなかったので、再セットせずにCRで再建した。 CRで再建ができれば歯科技工・材料のコストがかからないので、患者も保険者も国も歯医者もウイン・ウインのはずではある。慣れれば難しいというほどでもないのだが、誰もしないのはなぜでしょうね?ま、不器用な歯医者には無理でしょうが、その前に強力なできないという思い込みというか洗脳を解く必要がある。では時系列でどうぞ

2025.03.16

コメント(0)

-

歯根面カリエス+自然脱落(高齢化の現実)

80代女性、右上1:歯根破折、左上1:歯根面カリエス虫歯で歯が欠けて飲み込んだらしい、スカスカするのでどうにかして欲しい。。高齢化すると歯は壊れていく、特に神経を取った歯の経年劣化の速度は速い。これが高齢者の口腔内の現実だ。これからこういう患者が爆増するので、通常の治療はやってられない。通常の治療とは全部抜いて総義歯にする。しかしそんな手間のかかることをすると歯科医院が回らなくなるので、その場しのぎをするしかないのが現実だ。こちらも高齢化するので、その場しのぎもいつかは破綻する。右上1は即時重合レジンで歯根を作った。左上1はCRで修復した。どうせ繋がっているので全部同時に抜けるのは時間の問題だ。beforeafter

2025.03.15

コメント(0)

-

Bluetooth レシーバー4

診療室でもストリーミングを鳴らしてみた。ネット環境は良くないらしく時々途切れるけれど、音は良い。店舗等でのBGMとしては使えないらしいので、僕のカルテチェックや技工作業の残業の時だけの使用予定。ほぼ毎日だけれど。

2025.03.15

コメント(0)

-

中国製品値上げ?出荷調整?

アマゾンでリニアスケールを発注したのだが、発注後に見たら価格が2倍以上に爆上がりしている。しかも品種も少なくなっている。この製品だけではない。中国で何かが起こっているようだ。来たか、、beforeafter

2025.03.15

コメント(0)

-

Bluetooth レシーバー3

BluetoothレシーバーDS200ProでのAmazon Music Unlimited のDonald Fagen [The Nightfly]のストリーミング再生の光デジタル出力とSONY DVP-SR20 という安いプレーヤーで同CDをかけ、その同軸デジタル出力を光デジタル出力に変換し、この2つを光デジタルの切り替え機につなぎ瞬時切り替え試聴した。 NOS DACとして使っているのはSONY PCM-501ES改で、デジタル入力は同軸だけだったので、光デジタル切り替え機の光デジタル出力を同軸デジタル出力に変換して入力した。今回の試聴はHITACHI HS-10000とYAMAHA B-Iで行った。結果はBluetoothの負け、ちょっとだけ輪郭が丸くなるというかパンチがなくなる。音の輪郭がボケ、ノイズフロアが上がった感じ。残念、、。HS-10000でストリーミングを聴くことは今後ないだろう。申し添えますが、iPhoneのイヤホンで聴く限りはストリーミングでも全く問題なく聴ける。意外に良い音だと思った。

2025.03.14

コメント(3)

-

クリアベール復刻

クリアベールはハウスダストや花粉などによるアレルギー症状の改善に絶大な効果がありますので、手放せません。ここソーラーハウス全体で7台運用しています。ネットを見ていたら今度の3/17日に復刻版が出るということなので、ご紹介。ご購入はこちらにアクセスしてください。https://www.kankyo-eco.com/clearveil/index.html

2025.03.13

コメント(0)

-

クリアベールの裏話

僕は大掃除の後は3日間寝込むほどにハウスダストに悩まされていたのですが、クリアベールを導入した途端にインフルエンザ様のひどい症状から解放されました。実際に発明家の藤村靖之先生にクリアベールを作った時の話を聞きました。発明の動機はご自分の息子さんがひどいアレルギー症状で困っていたので、それを改善するために空中の花粉やダストを除去するためだったとか。誰かが言っているような部屋にハエ取り紙を下げてそれにダストがひっかるような効果がないようなものではなく、交流高電圧を掛けて帯電粒子を吸い寄せるというものでした。投資家を募るときのデモで机の上にアクリル製の大きな水槽にクリアベールを入れて中にタバコの煙をクリアベールが見えなくなるまで吹き込んで電源を入れると、一瞬で煙が消えるそうです。それを見た投資家は我も我もと「投資させてくれ、、」と殺到したそうです。20億集まったとか。一番苦労したのは高電圧でオゾンが発生するので、人体に影響がないのか?というのを検証することだったそうです。わざわざO3(オゾン)の検知器を買いにイスラエルまで行ったそうです。結局森林のO3濃度と大差ないということが分かったとか。効果がないというのではなく、公取委からウイルス除去の効果はどうなのか?公的機関で検証したのか?などしつこい嫌がらせじみた呼び出しがあったそうです。それで検証が難しい文言は取り下げた経緯があったとか。それだけではなく、自宅前に右翼の街宣車が押しかけずらっと並んで早朝から軍歌を鳴らし、家族も外に出られないほどの嫌がらせが続いて、結局会社を一旦潰して再出発を余儀なくされたとか。効果がないのではなく、逆に効果は絶大だったので、一連の出来事は公取委を巻き込んだ同業他社からの嫌がらせだったのではないか、とおっしゃっていました。その同業他社とは確証はないが今左前になっている◯ナなんとか。

2025.03.13

コメント(0)

-

スタジオの音0.5(イヤホン測定器?)

右側はイヤカプラ専用のマイクロフォンに間違いないと思います。専用電源に繋がっていました。左の2本の細めのシールドケーブル?は大先生自作の大きなトランス付きのアンプ?に繋がっていますが、詳細は分かりません。左は僕が作ったゲイン50倍のアンプ。ショックマウントに装着してある機器を外してみます。その部分を分解してみました。イヤカプラと思しき部品にB&K Type 4157と刻印が打ってあります。

2025.03.13

コメント(4)

-

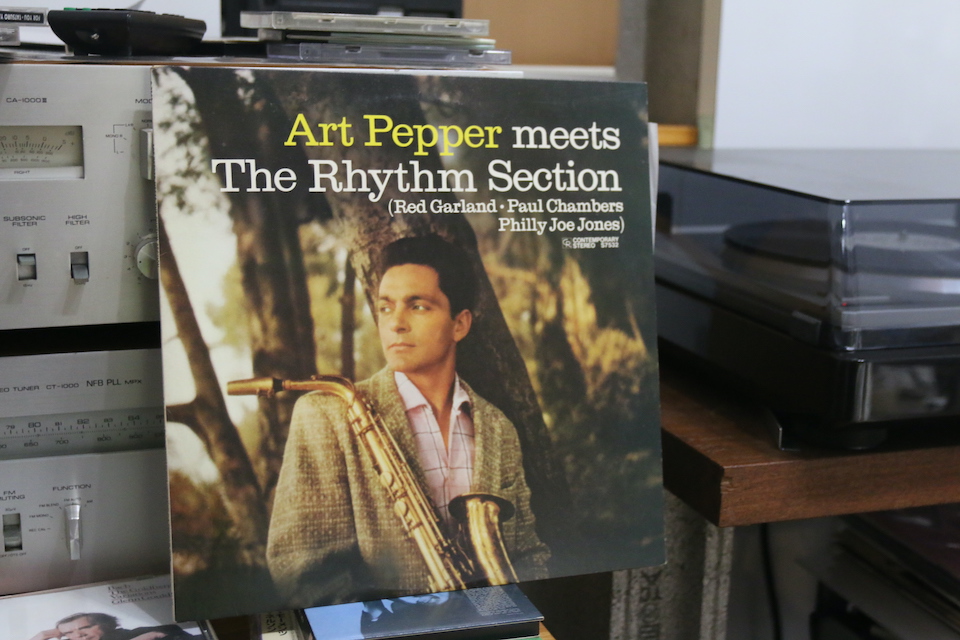

音の良いレコードシリーズ48

ART PEPPER [INTENSITY] CONTENPORARY STEREO S7607 1960いつものSound by Roy DU Nann 音はムチャいい 今日はHS-5000+P3a+DV/Karat 23R+自作無帰還イコライザー+自作6C33C-Bp-pパワーアンプのシステムで試聴中

2025.03.12

コメント(0)

-

咬合性外傷による虫歯6

20代女性、右下6、隣接面カリエス、頬側CR2次カリエス開口なので奥歯しか当たらない。奥歯にクラックが入りやすく、そこから虫歯になる。CRの2次カリエスも咬合力により歯茎部側程応力が集中しやすく接着が剥がれやすい。では時系列でどうぞ

2025.03.12

コメント(0)

-

スタジオの音0.4(ER-4S)

大先生の遺品にER-4シリーズが3つもあって、僕はどれも聴いていないのですが、最晩年はイヤホンの特性を測っておられた様です。測定機器らしきものがあるのですが、どうやって使うものなのでしょうか?これがそうです。向かって左のCT-20が乗っている箱はわかります。僕が作った超ローノイズFETを使ったアンプ。これがキモ?

2025.03.11

コメント(4)

-

近未来の根管治療法1.605

40代女性、右下6、近心根2次カリエス、咬合性外傷あの時から4年後https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202107230000/歯間ブラシが奥の方に入ってしまうということで近所の歯医者に行ったら、うちではどうにもできない、抜くしかない、それにしてもどうやって歯を修復したのだろう、、?と諦められたので、うちに舞い戻った。歯ぎしり等の咬合性外傷の持ち主なので、過大な咬合力でCRのボンディングが外れて2次カリエスになったものと思われる。確かに通常の治療では保存不可能だ。根管治療をして、ポストを立て、印象(型取り)をして、外注して作ってもらった冠を被せるという一連のルーティン作業ができないからだ。また一回でα-TCPで根管充填して、CRで再建するしかない。これが治療後のレントゲン写真、これもどうやって再建したのか分からないと思うが。では時系列でどうぞ中身はグズグズのドロドロ、、歯肉縁の歯質だけが残っている。電気化学的には歯肉に接した部分は水素イオンが歯質のカルシウムから電子を奪う前に歯肉に流れてしまうので虫歯になりにくい。歯肉縁の薄い歯質は溶けてしまうのは想定内だ。CRの隔壁代わりと思って良い。

2025.03.11

コメント(1)

-

スタジオの音0.3

まずはRARAKIさんのコメントから。ダイレクトカッティング盤とその後出たテープ経由版の両方を持っていますが、大きな違いはありませんね。多分色々な音質、ユーザの感興、その他はあまり技術的な要素と関係はないように思います。(2025/03/08 11:17:21 PM)ミックスダウン・マスタリングの工程以前に、マイクセッティングもありますから、一筋縄ではいかないですね。ライン録り可能な電子楽器の場合、シンセやエレピはライン録りしてしまうことが多いと思いますが、ギターやベースは併用することが多いと思いますし、クラシックの弦楽器もピックアップを使うことはあってもやはりマイク録りが多いでしょう。ドラムスのマイクセッティングも大変です。そしてマイク機種の音の差はもちろんとして、セッティング次第で驚くほど音が変わり、むしろそちらの影響のほうが大きいと思います。Earthworks M50のマッチトペアを使えばいつも寸分たがわぬ音が録れるというわけにはいきません。私が使っているソフトウェアピアノ音源はマイクセッティングもエミュレートできますし、その他の音源でも可能なものは多く、さらにマイク機種・マイクセッティングをモデリングするためのエフェクトも作られていますが、つたない経験ではあるものの実際に自分で数種のマイクを使い異なるマイクセッティングで録音したときとPC上でのモデリングはやはりどこか違います。実空間から電子回路への音の入口でもあり、とても重要な作業だと思います。 (2025/03/10 02:17:38 PM)ダイレクトカッティングとテープ経由またはCDとの比較の場合はマイクセッティングは同じですからとくに音の違いに関して言及する必要はありませんが、同じミュージシャン・同じ曲の異なるテイクでの音の違いは、マイクセッティングもいじっていると思われる場合があって、それを推測するのはなかなか面白い遊びです。 (2025/03/10 02:23:34 PM)なお、ピアノ録音のマイキングについては、音楽の専門家による素晴らしい研究成果の説明動画とWebページが公開されています。https://youtu.be/oIsySI3VA5ghttp://soundmedia.jp/nuaudktua/pressrelease.htmlhttp://soundmedia.jp/nuaudktua/https://synthax.jp/user-artists/articles/piano-recording.htmlぜひご覧になってみてください。(2025/03/10 03:38:49 PM)というわけで、表題画像の超高音質の誉高いArt Pepper [Meets The Rhythm Section]1957のレコーディングエンジニア Roy DuNannに関する ブログ記事を読んでみると、録音機材の自作や改造をこなし、(以下一部引用)ロイはこれ以上シンプルにできないというシンプルなシステムで、クリーンかつナチュラルなサウンドを実現したユニークなエンジニア。当時のシステムを今再現することは難しい。(ここまで)シンプルな機材で録音すれば本質的にクリーンでナチュラルな音が得られるのだが、それだけでは音楽にならない。多分最後はマイクアセッティングに行き着くことになるのだと思う。河村先生は生録にこだわっておられて、HS-400で聴いてナチュラルな音質のマイクを選んでおられた。それはB&Kの計測用だったが。後にはEarthworks M30 を推奨されていた。マイクセッティングにおいてもその場でHS-400でモニターしながら、生音と最も違いが少なくなるマイク位置を探して録音されていた。マイク位置で音質が変化するのは当然なのだが、主観的に音が好ましいマイク位置を選ぶということではなかったようだ。それも一つの考え方だろうと思う。HS-400が音の原器として信頼できるスピーカーだからだが、それが絶対的音質評価と言えるかどうかは異論があるかもしれない。

2025.03.10

コメント(2)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.52(虫歯の電気化学的解析)

前回、以下の四角の枠で囲んだ部分の虫歯の象牙質、エナメル質の電気化学的な説明をする予告をしていたので、面倒なんだけれど、ちょっとだけ。あちこちの記事で書いているが、虫歯ができるには2つの条件が重ならないとできない。その2つの条件とは、1、歯質が水素イオンを含む電解液中にあること2、歯質の内外に電位差が生じることの2つだ。どちらか一方では虫歯にはならない。1、は具体的には酸性水溶液中に歯が存在することで、2、の電位差の発生原因としては今の所、異種金属間の自然電位(イオン化傾向の違い)によるもの、酸素の濃度差によるものが代表的なものとして知られている。2、の2つの腐食の形態は金属の場合には「異種金属接触腐食」と「通気差腐食(酸素濃度差腐食)」が知られているが、歯の場合も基本同じだ。ただ違うのは金属に流れる荷電粒子(電流)は電子だが、歯質の場合は水素イオンになる。これらは相補性があるので、電流の向きが反対になるだけで同じように取り扱うことができる。以下の図は「異種金属接触腐食」の図で、リンク先の解説を参考にして欲しい。ここでよく上げている動画はこのことだ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html以下の図は「通気差腐食(酸素濃度差腐食)」のもので酸素濃度勾配があると起電力が発生するという現象がある。これもリンク先を読んで欲しい。以下の図は「微生物腐食」の内 、酸素濃度勾配がある場合のもので、歯の場合のプラーク下のエナメル質の脱灰現象(白くなる)もこれに相当する。、最初の画像の四角の枠を拡大したのが下の画像だが、エナメル質にクラック(ヒビ)が入っているのが見えると思う。咬合性外傷の所見だ。そのヒビから電解質(水素イオン含む)が歯の内部に侵入してくる。というのが前提。下図の説明だが、Eは健全なエナメル質、E'は脱灰(溶け)始めたエナメル質、Dは象牙質だがミネラル成分(カルシウム、リン酸)が溶け出してしまっていて、コラーゲン繊維等の有機質だけになっている。これが虫歯だ。触るとブヨブヨと柔らかい。エナメル質と象牙質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。要するに酸性溶液(水素イオン含む)中に浸漬すると象牙質が溶け、エナメル質は全く溶けない。これが「異種金属腐食」だ。ところが象牙質のミネラル成分が溶け切ってしまうと今度はエナメル質自体が溶け始める。それが白濁した部分で「通気差腐食」が進行しつつあるということだ。エナメル質の外側と軟化した象牙質に接したエナメル質の外側を比べる内側の方が酸素濃度は低い。具体的な電気的溶解の機序はどちらの腐食形態も歯の内側がマイナス電位になり、プラス電位側(この場合歯の外側)から水素イオンが内部に通り抜け、出る時にカルシウムイオンから電子を奪い水素イオンは水素ガスに、カルシウムはカルシウムイオンになり歯の結晶構造が破壊され歯が溶ける。これが虫歯の正体だ。臨床的にはエナメル質が白濁していればそれに接する象牙質は歯質としてボンディング材の接着性は失われているので、除去するしかない。白濁したエナメル質の接着性は弱くなっているが、完全になくなっているわけではないのでカバーするようにCRで覆えば、全部削る必要はない。この症例ではエナメル質のクラックが多いので白濁エナメル質は除去している。このように「虫歯の電気化学説」が一般化すれば、虫歯に対する理論的な対応ができる。今までの歯科医学は虫歯の成因すら分からず、闇雲に対症療法を繰り返してきただけに過ぎない。

2025.03.09

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ0.51

これに視点を置いた症例をしばらくアップしてみようと思う。異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が高い方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。従来の歯が酸で溶けたものが虫歯という説明では、なぜエナメル質が溶けずに内部の象牙質だけが溶けるのか合理的な説明ができない。歯科医学では象牙質はエナメル質より柔らかいので象牙質が溶けると思われているが、柔らかいというのと溶けやすいというのは別個の概念なので、そもそも同一視することはできないはずだ。ではそのCR再建症例を時系列でどうぞ現在14歳女子、右下6、咬合面カリエス、咬合性外傷(食いしばり)、自覚症状なし元々咬合面に深い溝や窩が歯の発生の過程でできることがあるのだが、そこから象牙質とエナメル質との間のイオン化傾向(自然電位)の差と虫歯の穴の中とその外部の間の酸素濃度差による起電力により虫歯が進行するタイプだ。さらに外傷性咬合により微細なクラックがエナメル質に入り、虫歯の進行を助長する。この子は2年後に象牙質の虫歯の進行によりエナメル質が欠けたので再治療した。内部の象牙質がほとんどなくなっているので、過大な咬合力に耐えられない。どうしたものか。。通常の治療では神経を取るということになるのだが、それでは歯の寿命は短くなってしまう。なるべく神経は保存しなければならない。それは次回。ということで、前回のつづきです。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202503060000/通常の歯科治療では神経を取って被せるということになるのだが、2次象牙質もできていて痛みもないのでそのままCRで再建した。この方がトータルでは歯の寿命は長くなる。神経を取った歯は10年〜50年後には抜歯になってしまう。治療が上手くいっていても平均30年位か? 神経が無い歯の劣化は速く進む。・・突然歯が欠けたということでやってきた。内部の象牙質は虫歯になっていてプロセスチーズくらいの柔らかさになっていた。多数のクラックが見えると思う。破折面を見てみると面白いことがわかる。内側から狐色の軟化象牙質(虫歯)、白い脱灰(腐食)が始まっているエナメル質、外側の半透明層が健全なエナメル質だ。なぜこうなるのか?現在の歯科医学の水準では説明が付かない。電気化学的になら説明ができるが、ちょっと眠たくなってきたので、日を改めて。虫歯を除去していく過程3MIX+α-TCPCR充填再建過程

2025.03.08

コメント(0)

-

フッ素はブラックビジネス?2

この記事はこの時の編集再掲になります。フッ素ほど詐欺のネタとして上手くいっているものはないように思う。詐欺のネタというものは、一般に検証が難しいまたは出来ないが、なんとなく有り得ると思わせるもの、だろう。そして、実際に効能や効果があればなお良い。その理論的根拠も必要ない。CO2による地球温暖化というものも、大々的に行われた詐欺の匂いがするが、その因果関係の検証自体が難しいので、詐欺なのかそうではないのか、なかなかしっぽは掴ませない。IPCCそのものが自作自演のヤラセで科学スキャンダルだということは露見しているが、それでも、確証はないので、胡散臭いと思われながらも消えてはいない。ウソは大きい程バレにくいという原則があるからだ。ただそこには、CO2排出権をめぐって大金が動くという排出権ビジネスや、化石燃料ではなく原子力を使おうという原子力屋の利権拡張の話だけが見え隠れしている。たぶん、この点が重要なのだ。フッ素もよく似ていて、なぜ虫歯予防に効くのか、という科学的根拠は明確ではない。疫学統計上の好ましいデータがあるだけだ。フッ素がなぜ虫歯予防に効くのか、効かないのか、検証は難しい。単にフッ素ではなくて塩水でうがいをしても虫歯になり難いのかもしれないが、そういう実験データは出てこない。フッ素を使うと虫歯が減るというデータしかない。フッ素以外のもので虫歯が減るという実験はだれもしていないのだ。とにかく怪しさ満点だ。フッ素は他のハロゲン族と違って生体の必須元素ではなく、毒性があることが知られている。それでも、虫歯予防に効果があるなら毒性が(ただちに)問題にならない範囲ならフッ素を使ってもよいのではないだろうか、という論理をよく聞く。フッ素ではなく毒性がない他のものでも良いかもしれないということは誰も考えない。中略そして、地球温暖化と同じくフッ素には大きな利権が見え隠れしているということだ。それは、アルミニウムやウランを精錬する際に多量に出来る有害産業廃棄物であるフッ素を歯磨き剤に混ぜて世界中に販売するという巨大な利権。有毒な産業廃棄物を処理する手間が省けるどころか、儲かるのです。しかも世界中の歯科医師がフッ素の効能をただで宣伝してくれる。そして、全世界に毒物をまき散らすことにだれも反対しない。こんな美味しい話はないだろう。フッ素と原子力は裏で繋がっている。フッ素はブラックなビジネスと考えるとよく理解できると思う。

2025.03.08

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ47

Lee Ritenour Suger Loaf Express 1977レコードラックを漁っていたら出てきました。他にもダイレクトカッティングディスクが何枚か見つかりました。CDとの音の違いはそれほどありません。ちょっとエッジが丸くなった感じか?パラ回しのテープの音源があったのでしょうね。仕事から帰って聴いてみるとCDよりは音が立体的で良いと感じました。

2025.03.08

コメント(5)

-

診療室でのレコード鑑賞

診療室のBGMと書くとJASRACが飛んでくるかもしれないので、あくまで自分だけが診療室でレコードを聴くというスタンスだが、居合わせた患者さんの耳に勝手に届いたのなら、それは仕方がない。音楽すら勝手に鳴らせないという何とも微妙な時代だ。今だけ、金だけ、自分だけの世の中になって久しい。HS-400と大先生のイコライザーアンプとMICROのバキューム式レコードプレーヤー1500シリーズ、サエクのアームにダイナベクターのDV/KARAT23R、パワーアンプは自作のLM3886 BTL接続アンプ、そんなところ。LPレコードは先輩たちにいただいてたくさん持っているので、こうでもしないと生きているうちに全部聴き終えない。またボチボチ増えつつあるし。。プラダンでダストカバーを作ってみた。

2025.03.08

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ46

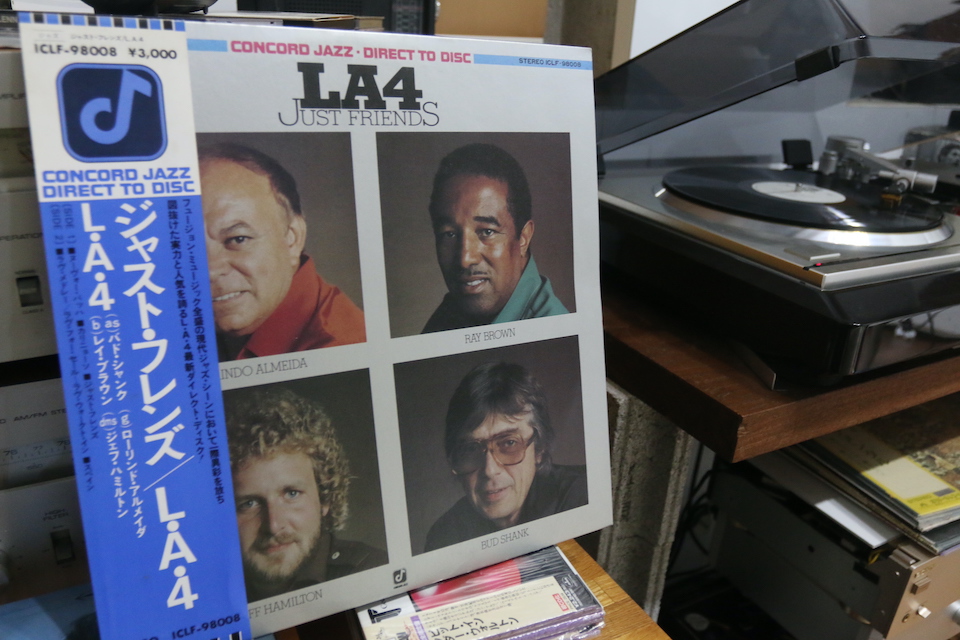

前回の記事のRARAKIさんのコメントにもありますように、ダイレクトカッティングは後で編集や修正ができない一発録りなので、関係者一同大変なプレッシャーの中での音楽製作になると思います。1970年代後半の音質を追求していた時代の稀有な産物でしょう。一枚の原盤からスタンパーが8枚しか取れないそうなので、限定3万枚という希少価値はあったのでしょうが、商売になったとはとても思えません。80年代に入ると一挙にデジタル化された様な印象を持っています。ダイレクトカッティングディスクは探してみたら18枚出てきました。どうも散逸しているようで、Suger Loaf Expressが見当たりません、CDは見つかりましたが。1番のお気に入りのリー・リトナー&ジェントル・ソウツのジェントル・ソウツのTake1も見当たらなくなっています。仕方がないので今日はTake2を聴いています。

2025.03.07

コメント(0)

-

音の良いレコードシリーズ45

LA4 JUST FRIENDS 1978年 LPレコードダイレクトカットレコードとか呼ばれた調整卓からテープレコーダーに落とさずに直接レコードカッティングマシンに信号を送るという一発録りレコード。片面録り終えるまでミュージシャンもレコーディングエンジニアもカッティングエンジニアもミスできないw 気合い一発録り! 後でいくらでも修正が可能な現在の録音システムとは真逆の世界。音が良くミュージシャンの気迫十分なのはどちらだろうか?

2025.03.07

コメント(2)

全59件 (59件中 1-50件目)

-

-

- ダイエット!健康!美容!

- 旬のさつまいもが腸を変える!冷ます…

- (2025-11-15 18:39:00)

-

-

-

- 活き活き健康講座

- ☆トレーニングスリッパ☆

- (2025-09-22 20:40:58)

-

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- 日御碕周辺をウォーキング

- (2025-10-28 23:05:58)

-