2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年03月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

地震、原発、「記者会見」?

【2011年辛卯 3月15日 火曜日 旧 二月十一日 己巳(つちのと み) 赤口:】私の周辺では「静かなる戦時下」とも言うべき状態が続いている。昨日の「ホワイトデー」など、吹っ飛んでしまったのは、方々もご同様であろうと拝察申し上げる。(これは今回唯一良かったところだ!?)所沢の近辺でも、保存食や水を中心に、生活物資がコンビニやスーパーから払底し、ガソリンスタンドは軒並み「ガソリンと灯油は完売しました」との表示がされて閉まっている。埼玉県では、停電の心配があるが水道のほうは今のところ何の警報も出されていないから、高層マンションなど電気で揚水をしているところ以外は水を「買い占める」必要は無いはずなのだが・・・・首都圏では、今朝午前5時に「ドカン」という印象の地震があって、私も飛び起きてしまった。テレビなどでは、地震直後には簡単な報道があったようだが(私は見逃した)、その後継続する報道が無かったため不安だった。調べてみたら、震源は東京湾、震源の深さは40キロで、地表での最大震度は東京都を中心に4だったそうだ。マグニチュードは4.1だったということだ。これに関する継続報道が無いということは、それほど深刻なものではないのだろうと「間接的に」推測することになる。東北沖の大地震でプレートが大幅に動き、震域は南北500キロメートルにも及ぶとされている。首都圏周辺は、相模トラフと駿河トラフ(トラフとは細長い船底状の形をした海底地形のことだ)で、今回の東北沖地震の原因となった北米プレートと、フィリピン海プレート(相模トラフ)が、及びユーラシアプレート(駿河トラフ)が境を接している。 【プレート図再掲】そうなると、我々としては当然これらのプレート境界で地震が誘発されるのではないかと心配になる。先ごろから長野県北部で連発傾向にある地震も、ユーラシアプレートと今回の北米プレートの境界線付近にあたるから、かの地の方々はやはり東北沖地震からの影響を心配なさっていることだろう。この点に関する報道は少なくとも私の知る限りでは無い。こういう時には、今大問題になりつつある福島原発に関する件も含めて、「情報」というものの迅速な伝達と精確さが何にも増して非常に重要になるのだ。緊急時や非常時にあっての情報の意義は、(1) 疑問に答えること(2) 今後の自分のとるべき行動を予測できる内容であることの二つである。(1)の「疑問に答えられる」為には、「事実を報せる」ことが前提になるが、今回のような原子力発電や地震など、一般からすれば非常に「専門的で高度」な内容の場合には、「事実」はそのままでは理解不能である。従って、この場合「・・・というのは具体的にどういうことなのか」を専門家がちゃんと解釈して伝えられなければ意味が無い。(2)は更に重要である。「・・・だから私はこうすべきだ。こうしよう。」という判断材料を与えられないと、不要不急な軽率な行動に出たり、買占めに走って被災地への物資供給や、近隣でもお年寄りや障害者に悪影響を及ぼしたり、更に最悪の場合にはデマや流言飛語をもたらすことになる。しかるに、だ。原発を始め「計画停電」に関する、東京電力の一連の記者会見を見る限り、全くお粗末だといわざるを得ない。いや、お粗末を通り越して社会インフラの重要部分の一部を担う者としては犯罪行為だとも言うべきである。先ず、何より上記に掲げた「疑問に答える」と「各自の行動予測を可能にする」という最重要点のどちらをも全く満たしていない。会見の冒頭に長々とした謝罪で始まるのが常であったが、我々は本来の「情報」を求めているのであって、謝罪や弁明など求めているのではないのだ。そのくせ、個別の話になると「事実」と「事実と推測できる」話ばかりで、「だからどうなんだ」については曖昧なままである。私の勘ぐりなのかも知れないが、これは昨今の国会での「答弁」を真似しているのではないかとすら思う。とにかく、馬鹿丁寧なだけで中身の曖昧な、日本語能力すら疑われるお粗末さだ。枝野官房長官の記者会見も似たり寄ったりだといわざるを得ない。この人も、記者の質問にはストレートに答えない。迂遠な言い回しで、結局は質問の答えにはなっていないのは、彼の弁護士時代に獲得された「テクニック」なのか、それともやはり代議士になってから、特に民主党政権になってからの「答弁術」の賜物なのか。ともかく我々は、特に被災地の方々は、テレビ報道が唯一「頼りになるべき」情報入手手段だ。そこで空疎な謝罪や弁明などをべんべんと述べたりせず、有意で有為な情報を的確に適時に伝達することを第一としていただきたい。特に東電には(「計画停電」も含め)猛省と早急な改善を求めたいと思うのである。

2011.03.15

コメント(0)

-

地震のマグニチュード

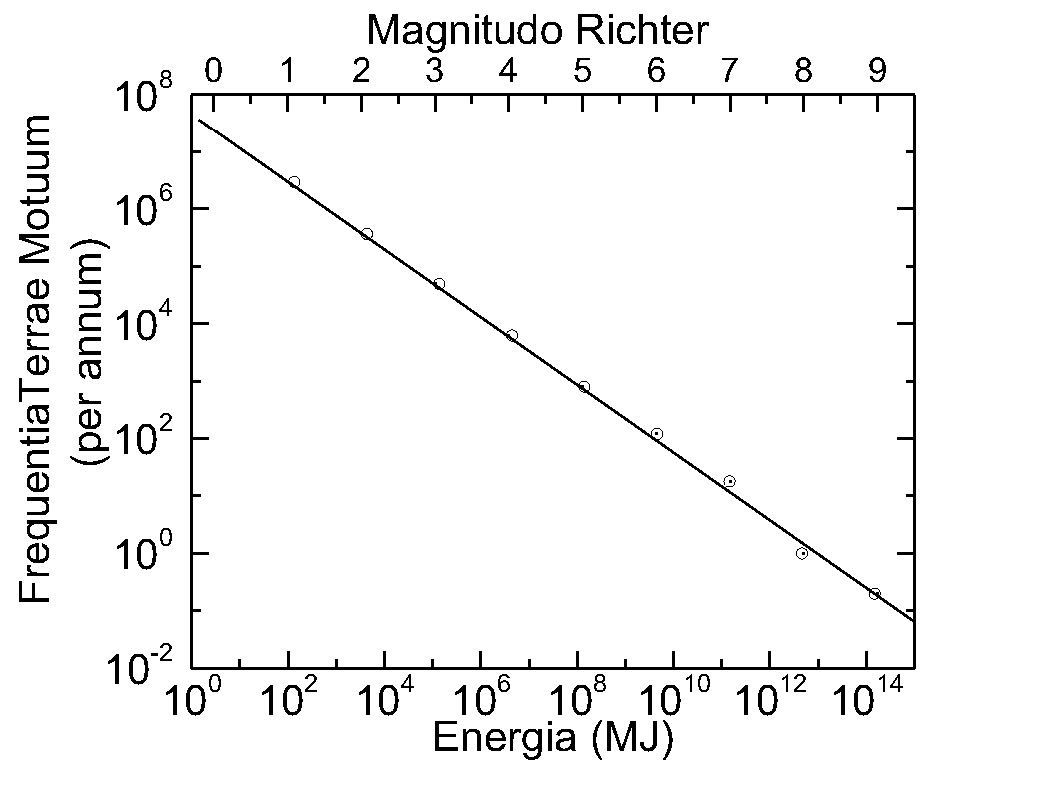

【2011年辛卯 3月13日 日曜日 旧 二月九日 丁卯(ひのと う) 仏滅: 上弦 】11日以来メディアは地震の報道一色だ。被害状況の全体像が未だにはっきりせず、未だに拡大しつつあるし、原発の事故もあるのだから、当然といえば当然だ。今回の地震によるプレートの崩壊は相当な範囲に及ぶようで、東北地方や長野県北部地域では、未だに余震が続いている。テレビ報道では頻繁に地震情報が入るし、「緊急地震速報」というおどろおどろしい情報も時折繰り返して入ってくる。幸い私の居るところでは、情報通りの揺れは未だ経験していない。しかし11日の地震以来「磐石の大地」に対する私の信頼は大いに減じており、何だか時折自分がゆらゆら揺れているような気がしてしょうがない。その度に私の机の脇を見るのだが、そこには、水の入ったペットボトルが置いてある。若し本当の地震だったら、ボトルの中の水面が揺れるのだが、見ると揺れていない。それで、私の気のせいだと知れて安心している有様だ。【地震のマグニチュード】今日の発表で、11日の地震のマグニチュードは今まで言われて来た8.8ではなく、9.0だったと修正された。地震のマグニチュードは、簡単に言えば地震のエネルギー、つまり地中での地震の規模を表す指標だ。マグニチュードは地震のエネルギー(規模)に対して対数的に直線である。これは、画像(出典:Wikipedia)を見て欲しい。マグニチュードが2増加するとエネルギーは1000倍に増えるようになっている。つまり、今回マグニチュードが8.8から9.0に修正されたということは、あの地震のエネルギーは、これまで想定されていたより約1.99倍、約2倍も大きかったということになる。昨日来東北地方で何度か観測された余震はマグニチュード4.5とか4.7だったように記憶する。マグニチュードが4.7だとすると、それは11日の本震のエネルギーの約280万分の1だったということになる。今日(13日)15時37分頃の震源を長野県南部とする地震のマグニチュードは、3.3と発表されているが、これは11日の最大地震と比べれば、約355万分の1程度の規模だった。これは「小さい!」と考えるより、11日の「本震」が如何に大きいものだったかと思うべきだろう。勿論、被害や我々への影響は、マグニチュードよりも震度の如何によるところが大きい。これは震源の深さなどによるところが大きく、震源が浅ければ小規模な地震でも大きな被害をもたらすことになる。つまり、「地震の規模や素性を探るための指標がマグニチュード」、そして「我々に直接影響があるのが震度」。この点はきちんと区別して、報道を聞くのが良い。間違った聞き方をして一喜一憂すべきではない。又図の縦軸は年間辺り地震が発生する頻度(確率)である。

2011.03.13

コメント(0)

-

昨日の地震

【2011年辛卯 3月12日 旧 二月八日 辛酉(ひのえ とら) 先負: 】昨日(11日)午後3時前、国会で菅さんが例によって辛い目にお会いになっている最中に揺れが来た。私は偶々その時自分の部屋にいた。私は埼玉県の所沢市に住んでおり、私の部屋は一戸建ての二階にある。最初に来る初期微動の時には、先ず地震だとは思わない。船に乗っているように、揺れているのかそれとも自分の気のせいなのか、とっさには分からないものだ。机の脇にある水の入った容器の水面が揺れているのを見て、気のせいではないことが分かった。その内テレビでも「地震だ」といい始め、国会中継が中止された。揺れは段々ひどくなり、色々なものが音を立て始めた。窓の外に見える電線も大きく揺れている。本棚(私の部屋ではこれが一番背が高く重い)もひどく揺れ、本が何冊か落下してくる。色々なところに乱雑に積み重ねたままの書類や何やらがドサドサと崩落する。取りあえずは私の部屋で一番安全そうなところは、頑丈な机の下だから、その下にもぐろうかと思ったか、それも大げさすぎるか、と妙なことを考えていた。結局最初の揺れは収まったが、その後も何度か比較的大きな揺れがきたし、何より始終ゆらゆら揺れているような気がして、長い間落ち着いた気持ちはしなかった。夕方五時頃までそんな状況が続いたように思う。テレビでは途中から津波の警告や報道ばかりで、地震そのものに関する報道は少なくなってしまい、震源から離れた場所に住んでいる私などは、自分の近所や多くの知人や友人がいる東京での現在の状況がどうなのか、中々分からず少しじれったい思いをしたものだ。その後報じられる被害はどんどん広がっている。現在死者と怪我人を含めて全国で1300人程度と報じられているが、この数は残念ながらこれからどんどん増えていくと予想される。被災地の方々や、怪我などをされた方々には、衷心からお見舞いを申し上げたい。それにしても、普段は信頼しきってその上にいる地面が揺れるのは本当に気味が悪く、不安になる。今でもそうだ。外の平穏な様子を見ても、これが「激震の前の静けさ」のような気がしてしまう。日本が何枚ものプレートの上に乗っかった、儚い国であると頭では分かってはいても、いざ実際にそれが揺れてみると原初的な恐怖が沸き起こってきてこれを止めるすべが無い。今回の地震は、太平洋プレートと北米プレートのせめぎ合いによるものらしい。東北地方の乗っている北米プレートは西・南・東の三方向を別のプレートに囲まれている、特に東の方向からは太平洋プレートによって西の方向に常に押されている。(図を参照)三陸沖ではこの太平洋プレートが北米プレートの下に「無理やり」もぐりこんでいるのだそうだ。プレートの動きは年間数センチメートルだ。しかし、常にこうして動いているのだから、プレートの境界に蓄積されていく歪のエネルギーは時間が経つにつれ膨大なものになる。こうして蓄積された歪のエネルギーが今回のような地震を引き起こす。簡単に喩えていうと、大きなクラッカー(食べ物のクラッカーのことだ)を、別のクラッカーの上に斜めに置いて両者をそれぞれの端から向かい合うように押していく。そうするとクラッカーは(この時のクラッカーはカラカラに乾いているのではなく、少し湿っていると想像するのが良い)最初はたわんでいくが、ある段階まで行くと割れてしまうか、歪の方向によって一気にずれてしまう。こういうことがプレート境界の地下深くでは起こるのだ。今度の東北地方太平洋沖地震の場合、震源域が幅広い領域に並んでおり、その長さは数百キロに及ぶらしい。そうなると、今後も余震は暫くの間続くと覚悟しておく必要がある。一方、別の角度から見てみると、地震は歪エネルギーの解放でもある。若し地震が起こらないまま、プレートが動き続けていくと、いつかはものすごく巨大な崩壊やずれが起こり、つまりは超巨大地震に見舞われることになる。そういう意味では、今回の地震によってプレート間の歪は解消されたことになる。今後余震が何度か起こることによって、地下に蓄積されている歪のエネルギーはより少なくなっていくだろう。地震は小さいものが小刻みに起こるのが良いのだ。被災された方々には無神経なことは口が裂けてもいえないけれど、地震についてはそういう見方もあることを理解しておくのは無駄ではない。願わくば、今回の地震による被害ができるだけ少なくて済みますように。幸いにして、今回の地震で被害を蒙らなかった我々としては、必要以上の不安に囚われることなく、今後に向けての対応を冷静に講じておくのが良いと思う。特に最新の情報を取得したり、係累・知己の安否を確かめるための通信手段の確保、一定量の浄水の確保、そして電力供給が途切れた際への対応(今回もそうだが、日本では原子力発電所が停止すると、電力供給量は激減する)などには、日頃から留意しておくべきだろう。日本に住んでいる以上、地震との遭遇は避けることができない。方々も必要以上に不安に陥るのではなく、日頃の心構えをしておくことを心がけましょう。

2011.03.12

コメント(0)

-

ったくこのごろの日本の政治は!

【2011年辛卯 3月7日 旧 二月三日 辛酉(かのと とり) 仏滅: 】「稚拙であるが狡悪ではない」最近の民主党政府をみていると、つくづくそう思う。政権を担う一員としての閣僚諸賢は、如何にも口が軽く、脇が甘く、頼りない。前総理の鳩山さんも相変わらず軽挙妄言の体たらくだ。民主党で一応「政治家らしい」のは、かの小沢さんくらいだから、皮肉なものだ。民主党は、「開かれた政治」、「脱官僚」を旗印として、それまでの密室政治や、金権政治に飽きていた国民に受けて政権の座に躍り出た。しかし、この「開かれた政治」という姿勢は、元帳があからさまになってしまうわけだから、畢竟「頼りない」とか「決断力が無い」という印象を招来することになる。それは最初から仕方が無いことだったはずだ。民主党の諸賢に対しては、「又かい!情けないねぇ」とか「頼りないよねぇ」というのが、我々民草の大方の印象だろうと思うが、一方で「本当にずるくて悪いやつらだねぇ」という印象は余り無いように思う。一方の自民党である。前原さんを追い詰めた後は細川さんに狙いを定めているそうだ。その次は菅さんの問責決議だそうだ。前原さんに詰め腹を切らせて快哉を叫び、今頃は次の獲物を討ち取る作戦を練っているのだろう。それが自民党「政治家」の現状だろうと推察する。現政権の担当者を個別に追い詰めて辞めさせ、弱体化させていけば、やがて政権は崩壊し、政権を自らの手に戻す機会が来るだろうという作戦であるのは明らかだが、其処には政治家の本来の仕事であるはずの「政策論議」のかけらも見られない。個人の落ち度を論い、「閣僚たる識見に欠ける」とか、「統率力が無い」、「求心力に欠ける」として辞めろ辞めろということになる。首尾よく辞めさせたら、今度は「任命責任はどうだ」とか、「次の大臣を早く任命しないと国益に反する」とか責める。自民党としては、もはや遮二無二民主党政権を潰そうとしているのだから、手段としては有り得るのかもしれないが、これがかつては長期政権を担当していた巨大政党の成れの果てかと思うと、情けないこと夥しい。第一潰した後どうする!諸君らを民草が信頼して、諾々と政権を委ねるとでも脳天気に思っていらっしゃるのか?民主党の支持率が低下していることは当たり前だが、対する自民党の支持率も低下していることを、少しはまじめに考えたらどうか。こうなると、国民の大多数は投票になんか馬鹿馬鹿しくて行かないことになってしまう。世界を見回すと、良くも悪くも「政治や政権の指導力が見える」国は、日本のような議院内閣制の国ではない。アメリカも、中国もそうだ。日本の国内でも、「東京都の指導者は石原さん」というのは良く見える。しかし都知事は都民の直接選挙で選ばれ、首相の選ばれ方とは違うことは、誰でも知っている。いやしくも指導力を委ねるのならば、一定以上の期間を委ねる必要がある。そのためには今の日本のシステムは変えたほうが良いのではないかと思う。しかし、それには憲法の改正が必要になるが、その前提は現在のシステムで提起・議決されなければならない・・・か。「政治主導」は民主党にも自民党にも(本音かどうかは別にして)共通するスローガンだ。しかし、現在は政治主導どころではなく「政治屋に振り回されている」という状況であることを、選良であるはずの議員諸賢は自覚して、猛省していただきたいところだ。とにかく最近の国会中継は腹立たしいこと夥しいのだ。

2011.03.07

コメント(0)

-

カワセミはエライ!

【2011年辛卯 3月6日 旧 二月二日 庚申(かのえ さる) 先負: 二十四気啓蟄】昨日から東北新幹線にはやぶさという特急が走り始めた。最高時速300キロだそうだ。はやぶさには飛行機のファーズトクラス並みの「グランクラス」という特別席があるのだそうだ。新幹線の利用の仕方もこれで変化して、新しい需要を喚起できるかもしれないと、JRでは期待しているらしい。ところで、この「はやぶさ」は異様に鼻面が長い。高速走行時の抵抗を小さくするにしても、ちょっと極端だ。実はこれは抵抗を小さくすることより、別の効果を狙ってのことだそうだ。新幹線が開通しどんどん高速化するにつれて、トンネル出入り口の周辺では大きな問題が生じた。列車が出入りするたびに、大きな衝撃音が響いたのだ。列車が高速でトンネルに突入すると、トンネル入り口の空気は急激に圧縮され、その際に大きな音を立てる。また、衝撃波は出口に向かってトンネルの中を進行していき、出口から突出する際にも騒音が発生するのだそうだ。そこで解決策を模索して、技術者たちはカワセミに行き着いた。カワセミは魚を捕まえるために水面にダイブするが、その際に水面に立つ波は意外なほどに小さいのだそうだ。つまり、「はやぶさ」の長大な鼻面は、鳥の「ハヤブサ」に倣ったのではなく、同じ鳥でもカワセミを真似たものだったのだ。この形の採用で、トンネルの出入り口周辺の騒音は大幅に改善されたそうだから、カワセミもエライ!ベルクロやマジックテープなどと呼ばれる面ファスナーは、山歩きの最中に服や犬の毛に絡みついて困った野生のゴボウの実を真似ることで開発されたそうだ。オリンピックなどの競泳に用いられる水の抵抗の少ない水着も、サメの皮膚を研究することで生まれたという。「サメ肌」はここでは嫌われることなく役に立ったわけだ。その他にも昆虫やゲジゲジの歩き方を真似たロボットを、地震などの被災現場での救助用や、狭いところでの清掃やメンテナンス用に利用しようという試みもあるそうだ。他にもアリの巣を真似て、冷暖房設備を大幅に削減しつつも夏は涼しく冬は暖かく空気も清浄な建物を作るなど、生き物をお手本にする試みは数多くあるようだ。人間が技術一本やりで力ずくの開発をするだけでなく、生き物から教わり、それを真似ることで新しいものを作る。そういう傾向は今後もどんどん進んでいくに違いない。何より生き物は数億年もの時間を費やして、環境に適合する形態を獲得してきたのだから、人間の発明よりは「一日の長」ところか「億年の長」があるはずなのだ。さて、今日は二十四気の「啓蟄」。土の中からは暖かさにほだされて、将来の我々の「お手本」の諸賢が、ぞろぞろ這い出してくる日である。歩く時にはせいぜい気をつけることにしよう・・・・か?

2011.03.06

コメント(0)

-

エスカレータの右左

【2011年辛卯 3月5日 旧 二月朔日 己未(つちのと ひつじ) 友引:】今日は新月。旧暦では月が改まって二月に入る。今日はお天気もよく、これから暖かくなりそうだから、外へ出て新月を眺め、新たに始まる旧暦二月を寿ぐことにしよう!・・・・・なんて、ね。ところで、先日ひな祭りの由来を書いていて、永年の疑問がまた出てきた。「エスカレータに乗るとき、関東では左側に、関西では右側に立つのは何故か?」エスカレータでは東京は左側に立つ。見ていると皆律儀に左側に一列に立っている。階段のように歩いて昇っていくのは東京では右側に決まっている。しかし「うれしいひな祭り」で書いたように、日本の古式では高位の者は左側に位置する。そうすると東京のエスカレータでは人々は古式に則って立ち、大阪など関西では「現代風」に右に立つ?普通に考えると、誇り高い(だろうと思う)関西人は、エスカレータに立つ際でも、「わいの方が偉いんやで」と左側に立ちそうなものだが・・・・それで思い出したことがある。人間は他人(未知の人や不特定多数の人々)に混じったり、障害物などに遭遇する時には自然に左側を防ぐ場所に位置しようとする。これは、心臓のある左側を無意識に防御しようとしているのだそうだ。それで、陸上のトラック競技などでは、左側が内側になるよう左回りにコースが設定されている。オープントラックの場合は、早い走者はどんどん左側、つまり内側に人の居ない位置を占めるようになる(無論その方が短距離を走ることにもなる)というのだ。そう考えると、内裏雛の男のほうが、高位者として左に位置するというのは、心臓のある左側には相手を置かず自然と防御の姿勢をとっているということになるのかもしれない。何しろ昔の、特に権力階級においては、結婚も男女の愛によるものではなく、政略的な色彩が強かったそうだ。だから妻となる女性もひょっとしたら実家に色々内通する諜者の疑いもあるし、更には刺客かもしれない。だから・・・・?そうなると洋風(現代風)の場合には、そういう警戒心が緩んだ結果だということになるか? 但し、同じトラック競技であっても、競馬の場合には右回りの場合もある。これは、競馬場によって違うのだそうだ。馬の心臓は左寄りではないのだろうか?因みに東京競馬場(府中)のコースは左回りで、中山競馬場や京都競馬場、阪神競馬場は右回りだそうだ。・・・・フム競馬場の話はさておき、エスカレータの左右の話に戻ると、左側に立つ東京は「専守防衛」の心理が働いてのことかもしれない。それじゃぁ大阪は?大阪は「利き腕で相手をどつき易い」ように右側に立つ。エスカレータのような幅の狭い場所では、右側に立った方が右手での攻撃はし易い。これは私自身昨日試してみたから確かだ。(実際に攻撃はしていませんので念のため。あくまでも試してみただけです。)それにしても、この「立ち止まり客と歩行客がエスカレータ上では左右に分かれる」という風習、いつごろから始まったのだろう?私の記憶では日本の経済成長が鈍化した頃からではなかったかという気がする。高度成長時代は、人々は皆ひたすら前に向かい、常に進むことに腐心していたように思う。エスカレータでも「佇立路線」と「歩行路線」の分離など無く、皆銘々に歩いたり駆けたり、或いは立ち止まったりしていた。それが景気減退傾向に入ってから、「まぁ、疲れるし、そんなに急いでもしゃぁないやんか。」と立ち止まるようになった。そうじゃないだろうか?それにしても、最近のエスカレータでは(東京では)右側の「歩行路線」はがらあきだ。そして左側にはエスカレータの乗り口にまで続く長い列ができている。並んでいるのは高齢者や、大きな荷物を運んでいる人だけではない。中高生くらいの年齢の、或いは血気盛ん、元気いっぱいのはずの若者まで、延々と続く行列におとなしく並んでいる。右側はがら空きなんだから、少しは歩いて登ればいいのにと思うのだが、「歩行路線は」気味が悪いほど人が居ない。それを見ていると、最近の日本人の覇気の無さを目の辺りにしているような気がする。私?私は昇りは歩きますね。その代わり下りは立ち止まることでバランスをとっています。大阪や京都、神戸など、関西ではこの点どうなんだろう?どなたか観察の結果をお知らせいただけないだろうか?

2011.03.05

コメント(0)

-

大学入試とは?

【2011年辛卯 3月4日 戊午(つちのえ うま) 赤口:】暫く前から話題になっている「入学試験問題の流出事件」である。インターネット上のQ&Aサイトである「Yahoo知恵袋」が携帯電話経由で利用されたということで、携帯電話の功罪、インターネットの功罪が色々言われている。概していえば、「試験の会場に携帯電話を持ち込ませてはいけない」、「Yahoo知恵袋のようなサイトでは、これが違法に悪用されることの無いよう対策を講じるべきだ」という意見が大方のようだ。しかし私はどうにもそうは思えない。元々携帯電話もインターネットの様々なサイトも、時間や場所などの物理的なハンディキャップを超克して、情報という価値のある筈のものを迅速に遍く伝えるためのものとして生まれ発展してきたものだ。つまり「いつでも、どこでも、何でも」である。そういうものだから、NZの地震災害の現場でも、急場のリアルタイムの情報メディアとして役に立ち、中近東や中国での所謂「民主化運動」の喚起にも使われた。例えば中近東でインターネットが多くの人によって使われたことには、批判などは聞こえてこない。これを目の敵にしているのは、所謂「独裁政権」として「民主化」抵抗している側である。つまりは、立場によってその評価は左右されるのだ。あの国々では現政権に反対することは立派に違法であり、「違法行為に使用されるから、それについては規制をはめるべきである」という議論は、もはや一般的には成立しないことになる。今回の入試問題の場合は、果たしてそれを行った人間に「違法」という意識があったかどうか。私のような年代とは違い、彼の時代には物心つく頃から携帯電話もインターネットも既に存在していたのだ。そういう環境の中で育ってくると、「違法」などと殊更に意識しないままに使ってしまったということもあり得るのではなかろうか?それならむしろ、携帯電話の持ち込みや、Yahoo知恵袋の自己規制という「上流」での議論をする前に、入学試験という「下流」の仕組みを考え直したほうが良いのではないかと私は思うのである。入学試験というのは選抜試験だといわれている。選抜試験とは「数多の中からある人たちを選びぬく為の試験」というのが本来の意味だ。応募者が多い場合には、これは「ある水準以下の人を落とす」ということと不可分になる。「落とす」と「選ぶ」は相互に裏腹の関係であるが、そのどちらを基本精神に据えるかによって、やり方は大いに異なってくる。今の大学の入学試験は「落とす」方に精神が偏重しているのでは無いかと私には思えるのだ。少し本来の筋論を述べてみる。大学というところは勿論義務教育ではない。学問に興味を持ち、その分野での研鑽を志すものに教育と研究への道筋を授ける学府である。それに耐えうるもの、或いは意欲のあるもの、更には志のあるものを選び出し、機会を与えるようにするのが選抜試験の本来の目的であるはずだ。それに対して、個人の資質、能力、関心や興味の範囲・程度、また目標とするところは、それぞれによって異なるはずである。そういうところは、大勢の人間が集合させられ、一律に作られた問題を課せられる事ではちゃんと分かるはずがない。試験の落第生が、将来学問的に大成功をするのは、よく美談として取り上げられるけれど(なぜか日本のノーベル賞の受賞者は殆ど例外なく自分が劣等生であったことを誇りにすらしているじゃないか)、これは美談などではなくむしろ普通にあることだと思う。それを今のような試験で選抜するのは土台無理な話だ。むしろ本来有望な学生を、どんどん「落とす」結果にもなりかねない。(実際そうなっているんじゃないだろうか?)それに共通問題に対する集団試験であればこそ、今回のような問題が生じたのだともいえる。勿論入学に際して、最低限備えているべき学業水準というものはあるだろう。それに、上に書いたような本来の目標を達成しようとすれば、どうしても個人ごとの試験とか個人面談をせざるを得なくなって、これを受験生全員に実施するのは物理的にも不可能だということになろう。だから、最初の試験は「足きり試験」と割り切って、広範な分野から多量の択問を出すようにすれば良い。制限時間内にはちょっと解けそうも無い数の問題を出してやるのだ。受験生は解答用紙にどんどんチェックをしていくようにする。こうすると、試験は時間との勝負になるから、携帯電話を操作したりするような暇は無くなってしまう。それに正答率も、受験生が理解をしていれば正答の方に大幅に偏るはずだ。でたらめに解答していれば、二択の場合には正答の分布は50%に、三択の場合には33%に近づくはずである。大量の問題を出して選択肢も多めにすれば、統計的にも正しい能力推計ができるはずであるし、何より解答のチェックも機械的にできる。こうして「水準以上」の学生を選び出した後で、今度は思考能力や興味・意欲などを見る個別試験(乃至はそれに限りなく近いもの)に入っていけば良い。ここでは「落とす」のではなく、本来の「選抜」の精神を貫くのだ。どうだろうか?ただしこれを筋論であるといわざるを得ないのは、今の日本の大学が「学問」を目指しているのか、或いは「技能の習得」をその目的としているのか、私にはどうも分からないからである。

2011.03.04

コメント(2)

-

今日はうれしいひな祭り

【2011年辛卯 3月3日 丁巳(ひのと み) 大安: 耳の日】今日はひな祭り。年間では希少な女の子のお祭りだ。しかしひな祭りは元来男女の別なく行われるお祭りだった。《ひな祭りは女の子のお祭りじゃなかった》昔の日本には他の多くのしきたりと同様に、中国から伝来した五節句という行事があった。平安時代以来のことだ。五節句は年の初めから順に、人日(じんじつ)、上巳(じょうし)、端午、七夕、重陽(ちょうよう)と並ぶ。いずれも、季節の節目にあたってそれまでの穢れを落とし厄を祓い、浄められた心身で次の季節に臨もうという、大切な儀式を営む日であった。この上巳の節句が現在のひな祭りのルーツなのだ。上巳というのは「三月上旬の巳(み)の日」という意味だ。もちろん昔の話だから三月は旧暦のそれである。今年の暦では4月8日(金曜日)が旧暦三月六日(癸巳)で「上巳の日」にあたる。ところが、周知のように旧暦の日付の干支は毎年変化してしまう。それでは煩わしいということで、上巳の節句は三月初めの巳の日ではなく、三月三日に固定されるようになった。これは日本に渡来する以前、元祖中国での話で、魏(ぎ)の時代のことだそうだ。つまり4世紀という昔々(今から約1700年も昔)の話だ。平安時代に日本に輸入された時には既に三月三日に固定されており、古来の「上巳の節句」という名前だけは変わらず引き継がれたわけだ。他の五節句も同様だが、上巳の節句は、季節の節目の祓えと禊(みそぎ)の儀式の日であり、平安時代の人々はこの日の朝になると野山に出かけて薬草を摘んだ。そして水辺に行き、その薬草で体の穢れを祓って健康と厄除けを願ったのだ。旧暦の三月三日は新暦では4月になる。新暦の4月は桜のみならず、桃の花の盛りのころだ。桃は原産地の中国では仙木や仙花とよばれ、邪気を祓い不老長寿をもたらしてくれる植物として、今でも親しまれている。日本でも祝い事の席では桃の実をかたどった和菓子を食べる習慣がある。それで、桃は儀式の象徴として相応しい植物だという訳で、上巳の節句は「桃の節句」とも称ばれるようになった。つまり上巳の節句だけでなく五節句は祓いや禊の儀式の日であり、いずれにも男女の一方だけを祝うとかいう意味は無かったのだ。《どうしてひな祭りは祝日ではないのか》江戸時代まで、五節句は祝日として祝われていた。上巳の節句も祝日だったのだ。しかし、明治6年になって新暦が公用暦として採用された際に、祝日としての五節句は廃止され、これらは国民の祝日としてではなく、宮中の祝日としての色彩を強めていった。更に時代が下って、日本が太平洋戦争に負けた後祝日の見直しも行われ、五節句も祝日復活の検討の対象になった。この時3月3日の上巳の節句や5月5日の端午の節句、それに新年度の開始日である4月1日を祝日にすることが検討された。そして最終的には5月5日の端午の節句が「こどもの日」として祝日に採用された訳だ。つまり上巳の節句は、祝日候補としては4月1日と共に落選となったわけだ。これには尤もな理由があって、北海道や東北地方など、寒冷で気候の悪い地域のことを考えると、3月3日が祝日になっても、未だ周りは雪だらけだし、とにかく寒い。その点5月の端午の節句なら、全国的に温暖で気候が良いから、より祝日として全国に公平で相応しい。つまり5月5日が祝日なのに3月3日が祝日でないのは、当時のお役人の深ぁ~い配慮によるもので、決して男女差別ではないのだ。《どうして桃の節句にはひな人形を飾るのか》上にも述べてきたように、上巳の節句(桃の節句)は、元来祓えと禊の日であった。人々はこの日野面で摘んだヨモギなどの薬草を持って水辺に集い、穢れや厄を拭いこれを水に流すのが当時のしきたりであった。また一方で、古代日本の民間には、贖物(あがもの)と呼ばれる人形(ひとがた=にんぎょうとは読まない)を用意して、それを自分の身体にこすり付けて厄や穢を移し、川などの水辺に流すことで祓を行うという習慣があった。これは阿末加津(あまかつ)とか這子(ほうこ)と呼ばれていた。それが桃の節句の薬草を用いた厄祓いの儀式と結びつき、紙製の小さな人の形(形代)を作ってそれに穢れを移し、川や海に流して災厄を祓うという祭礼になった。更にはこの行事が、平安の宮中で女官や女の子が紙の着せかえ人形で遊んでいた「ひいな遊び」(ひいなとは「ひな」、つまり小さい鳥やものという意味)と融合し、自分の災厄を代わりに引き受けさせた紙人形を川に流す「流し雛」へと発展していった。つまりは、お雛様は自分の厄や穢れを引き受けて水に流されてくれる身代わりだったのだ。この習慣が、時代が下ると共に、宮中貴族だけでなく裕福な豪商や武家の社会に、そして最終的には庶民にまで普及していく。それにつれて雛人形も、その飾りつけも段々華美になり豪華になっていった。そうなるとこれを水に流してしまうのは惜しくなる。お金もかかっているから勿体ない。それで、「水に流す」という部分は都合よく忘れ去られることになり、ひな人形は節句の飾りが済むと、翌年のために大切にしまわれるようになったのだ。上巳の節句がひな祭りにリメークされたのは、江戸時代の始め、天正年間の頃のことである。この時代には雛人形は一生の災厄をこの人形に身代りさせるという祭礼的意味合いと共に、飾り物として武家子女など身分の高い女性の嫁入り道具の家財のひとつに数えられるようにもなった。そのため、雛人形は自然と華美になり、水に流される代わりにより贅沢なものへと流されていく。江戸時代もたけなわになると、十二単の装束を着せた「元禄雛」、大型の「享保雛」などが作られ、今日の雛人形につながる「古今雛」が現れた。それまでは雛人形は二人だけの「内裏雛」のことだったのだ。この後、江戸末期から明治にかけて、嫁入り道具や台所の再現、内裏人形につき従う従者人形たちや小道具、御殿や檀飾りなど急速にセットが増え、スケールも大きくなっていった。《ひな人形の並べ方》ここで、本来「内裏雛」とは雛人形の「男雛」と「女雛」の一対を指していたのだと言っておきたい。それが昭和11年(1936年)にサトウハチロー作詞、河村光陽作曲で発表された童謡「うれしいひなまつり」の2番の始めに「♪お内裏様とお雛様~♪」と唄われるようになってから、「内裏様」は男の方、「お雛様」は女の方の呼称になってしまった。さて、「内裏雛」の並べ方である。これが関東と関西では違うというのは、余り知られていない。元来日本では、「左」(向かっては右)が上の位であった。人形では左大臣(雛人形では髭のある年配の方)が随身の中では一番の上位で、天皇(男雛)から見ての左側にいる。ちなみに飾り物の「左近の桜、右近の橘」も天皇から見ての左右であり、これは宮中の紫宸殿の敷地に実際に植えてある樹木の並びでもある。ところで、明治天皇の時代までは左が高位というそのような伝統があったため、天皇は左に立った。しかし明治の文明開化で日本も洋化し、その後に最初の即位式を挙げた大正天皇は西洋式に倣い右に立った。それ以来「左右の逆転」は皇室の伝統になり、近代になってからは、昭和天皇は何時も右に立ち香淳皇后が左に並んだ。これは今上天皇の場合も同様である。それを真似て東京では、男雛を右(向かって左)に配置する家庭が多くなった。しかし永い歴史のある京都を含む畿内や西日本では、旧くからの伝統を重んじ、現代でも男雛を向かって右に置く家庭が多いのだ。社団法人日本人形協会(そういうものが存在するのだ)では昭和天皇の即位以来、男雛を向かって左に置くのを「現代式」、右に置くのを「古式」とするが、公式にはどちらでも構わないとしている。だからあなたの家が古式を重んじ、平安の昔古風に倣うのであれば内裏様の男雛を向かって右に置くのがよろしい。さて、ひな祭りが終わった後も雛人形を片付けずにいると結婚が遅れるという説は、昭和の始めに作られた迷信である。これは、旧暦の場合、梅雨が間近であるため、早く片付けないと人形や絹製の細工物に虫喰いやカビが生えるから、というのが理由だとされている。 また、「季節の節目できちんと片付けないなど、けじめを持たずにだらしなくしていると嫁の貰い手も現れないぞ!」という、躾の意味からもいわれているようだ。元々ひな人形は、身代わりとして穢れや厄を引き受けてくれるものだったことを思い出せば、やはりひな祭りが終わったら早々に翌年までの「お休みどころ」にお引取り願うのが無難なところだろうと思う。こうして見てくると、雛祭り一つにおいても背景には日本の、日本人の長い歴史が脈々と引き継がれているものだということを改めて感じるものだ。

2011.03.03

コメント(0)

-

今日は若狭のお水送り

【2011年辛卯 3月2日 丙辰(ひのえ たつ) 仏滅: 小浜お水送り、旧正月二十八日】旧暦の二月は和名を「如月」といい「きさらぎ」と読む。語源は、立春が過ぎて春が近いと思っていたら寒の戻りで慌てて又冬の衣装を着込むことになるということから「衣更着」。或いは、草木の芽生えが覚束なげに始まるという意味で「萌揺月(きさゆらぎつき)」。はたまた、陽気が改まって暖かさが来復するという意味で「気更来」などといわれている。それに対して三月の旧名「弥生」は、「草木弥生月(くさきいやおいつき)」や、「柳糸引(やないとひき)」などが語源だとされるそうだ。何れにしても、二月の和名にはまだあやふやな季節感が感じられるのに対して、三月のほうはしっかりした春への兆しが込められている。昔の人は奈良東大寺二月堂のお水取りが終わると春が来るのだとしたのだそうだ。今でも関西地方の人はこの日を待ちわびている。今日3月2日は福井県小浜市の神宮寺で「お水送り」が行われる。お昼前から始まる神事は、夕方になって清められた聖水が遠敷川に流されて終わる。式次第のそこ此処には、古いインドのヒンドゥー経にまで遡れるしきたりが見られる。お水送りで送り出された聖水(「お香水」と呼ばれる)は遠敷川を若狭湾に下り、十日間をかけて奈良東大寺の「若狭井」にまで届くと信じられているのだそうだ。従って今日から十日後の3月12日は奈良東大寺の「お水取り」ということになる。東大寺二月堂のお水取りは、ご本尊の観音様(十一面観世音菩薩)にお香水を奉げて「天下泰平」、「五穀豊穣」、「万民快楽」などを型どおりに願って祈りを捧げると共に、人々に代わって懺悔の行を勤めるものとして行われる。この行事の始まりは天平勝宝四年(752)にまで遡ることができるそうだが、それ以来一度も途絶えることなく毎年続けられてきたそうだからすごい。二月堂が火事で焼けてしまった時(寛文七年=1667年)にも三月堂に場所を借りて行われ、太平洋戦争の戦中戦後、食料も物資も無かった時にも行われたのだそうだ。この行事は東大寺がある限り続く「不退の行法」として定められているのだそうで、従って今年のお水取りは第1260回目となる。祈りに潔斎はつき物だが、お水取りもご本尊に先ず懺悔をしてわが身を浄化することによって、来るべき春を迎えるという意味がある。明日の3月3日は桃の節句、ひな祭りで女の子のお祭りだが、ここでも桃の花は悪鬼を祓う清めの力があると信じられている。雛人形も元々は人形(ひとがた)として、女の子自身の罪や穢れを本人の代わりに引き受け、身代わりとして川などに流されたのが起源だ。時代が下るに連れて貴賓上流の家ではこの「ひとがた」が豪奢華美になって、水に流すのが勿体無くなってしまったため、雛人形として飾られるようになったというから可笑しい。これは今でも地方によっては流し雛などの風習として遺されていて、元々の起源を偲ぶことができる。それにしても携帯電話を使って試験問題のカンニングをしたり、インターネットで反政府運動を喚起したりと、技術の進展によって社会や人間の行動がどんどん変わっていく中で、古の行事が1200年以上も途絶えることなく続けられているのは貴重なことだとつくづく思う。こういうものは今後とも続いていってほしいと思う。

2011.03.02

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1