2007年04月の記事

全84件 (84件中 1-50件目)

-

おまるのおけいこ

3歳1か月になった三つ子三姉妹のまな娘たちは、ようやくおむつが取れかかって、おまるでおしっこが出来るようになってきました。おまるでチーチーするのがうれしくて仕方がない様子で、満面の笑みでしている様子は、地上の天国です。成長が少し遅いと思われるかも知れませんが、三人とも未熟児で、本来の出産予定日は5月半ばでしたので、それを基準にすればほぼ順調といえます。特に長女は、未熟児の度合いが悪くて、皮下脂肪がなかったため、パンジーの咲く頃生まれた時は、栄養失調のシワクチャのチンパンジーの子みたいに痩せこけており、初めて見たときは夫婦で顔面蒼白になったほどでしたので、すくすく育って丸みを帯びた現在の姿を見るにつけ、ウルウルしてしまいます。毎晩、ヘトヘトになりながら遊んでやってます。特に「たかいたかい」系の遊びが好きなので、せがんで騒ぐ三人娘に「順番だよ!」と言い聞かせながらひとしきり遊んだあとは、もう足腰肘膝、ガタガタざんすよ。・・・アリナミンAも追っつかない。言葉も順調そのもので、口から先に生まれた私くまんパパのDNAか、朝から晩までしゃべりまくっています。ちなみに私は、中学校では放送部長で、アナウンサーというより「放送作家」に憧れていました。今なお同窓会などで放送部の連中(とりわけ女子)に逢うと、やっぱりみんな言葉遣いが達者で、しゃべりながら胸がキュンキュンします 親の贔屓目もあるでしょうが、三人ともかなり美少女だと思います(皆さんに言われますから)。天使のような娘たちの写真をお見せしたいのはやまやまなんですが(友人知人には見せまくってますが)、「ブログストーカー」なるものも取り沙汰される昨今、やはりセキュリティ、プライバシーを重視して、一切非公開にせざるを得ないのが残念ざんす。おしっこをおまるにてするうれしさに向日葵ひまわりのごと笑えみの花咲くずっしりと重くなりゆく娘らを肩車する父はつらいよ

2007年04月30日

コメント(4)

-

正岡子規の本

正岡子規の春の歌の途中ですが、ここで、アフィリエイトです 。――「短歌」、「俳句」は、この男から始まった。わずか35年の人生で、たったひとりで「和歌」を「短歌」に革新し、「俳諧発句(ほっく)」を「俳句」と名づけ、日本語表現に近代を刻印した巨人・正岡子規。その、汲めども尽きぬ豊穣な短詩形文学の世界が、このリーズナブルな価格で君のポケットに。詩歌を愛するすべての人に。・・・くまんパパ絶対のおすすめです。 子規歌集 子規句集 墨汁一滴 病牀六尺 仰臥漫録歌よみに与ふる書

2007年04月29日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 9

正岡子規獄中の鼠骨を憶ふ 後人屋ひとやなる君を思へば真昼餉まひるげの肴さかなの上に涙落ちけりある日君わが草の戸をおとづれて人屋に行くと告げて去りけり三みとせ臥ふす我にたぐへてくろがねの人屋にこもる君をあはれむぬば玉のやみの人屋に繋がれし君を思へば鐘鳴りわたる君が居るまがねの窓は狭けれど天地あめつちのごとゆたけくおもほゆ明治33年

2007年04月29日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 8

正岡子規獄中の鼠骨を憶おもふ 前天地あめつちに恥ぢせぬ罪を犯したる君麻縄につながれにけり大御代おほみよのまがねの人屋ひとや広ければ君を容れけり盗人ぬすびととともに御みあがたの大きつかさをあなどりて罪なはれぬと聞けばかしこしくろがねの人屋ひとやの飯いひの黒飯もわが大君のめぐみと思へ豆の事を軍馬グンバといふと人に聞きし人屋の豆のグンバ食ふらむ明治33年註人屋ひとや:「牢獄」の古語的表現。御みあがたの大きつかさ:文字通りには、天領の司という意味であろうが、ここでは山県有朋首相の含みであろう。あなどりて:見下げて。罪なはれぬ:罪に問わない。誅しない。主語は、明治天皇か。――これらの歌自体が筆禍事件になりそうな、子規の激しい怒りの連作である。寒川鼠骨(そこつ、「粗忽者」だったことからつけた筆名という。本名・陽光)は、子規の郷里、愛媛・松山士族の後輩であり、新聞「日本」の後輩記者(大阪朝日新聞から子規が引き抜いた)であり、俳句の弟子でもあり、鼠骨も子規を慕い、すべてにおいて愛すべき弟分であった。鼠骨は、明治33年(1900)3月、「筆禍事件」を起こし、投獄された。鼠骨の署名入りで、新聞「日本」において、公害問題の嚆矢となった栃木・足尾鉱毒事件に絡み、黒い噂の多かった時の総理大臣・山県有朋を猛攻撃、当時存在した「官吏侮辱罪」に問われたもの。今の民主主義、言論・出版・表現の自由の世であれば、当然のジャーナリズムの行動であるが。翌明治34年には、わが栃木の英雄、田中正造衆議院議員による、明治天皇への直訴事件が起きている。鼠骨が、その獄中生活の半月間を描いた、近代日本初の「獄中記(入獄レポート)」が、子規によって「新囚人」と名づけられ、雑誌「ホトトギス」の第三巻七号、八号、九号、第四巻二号に連載されて、当時大評判となった。「ホトトギス」は、明治38年(1905)から、夏目漱石のデビュー作「吾輩は猫である」が連載されたことでも知られる“通な”雑誌であった。以後、戦前の新聞記者にとって、逮捕、収監、入獄は、“勲章”のように扱われるようになった。ついでに言えば、巨額の軍費の横領、収賄など、“維新の元勲”の威光を笠に着た山県氏のやりたい放題の強権的な巨悪ぶりは、日本史上でも語り草とされる。目白・椿山荘は山県氏個人の別荘跡である。昔の政治家・官僚は清廉潔白だったなどということを言う人がいるが、言っては悪いが、単に歴史に無知なだけだと思う。

2007年04月29日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 7

正岡子規フランスの人がつくりしビードロの一輪ざしに椿ふさはずなにがしの佐兵衛が鋳たる霰釜あられがまの箱書きしたる山城屋市兵衛つり籠の鶉うづら取らんと飛びかかるあなにく子猫棒くらはせんもののけの栖すむといふなる古家の軒端の柳伐り捨てにけり草枕旅行く君を送り来て橋の柳の下に別れぬ明治33年

2007年04月29日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 6

正岡子規春の夜の衣桁いかうに掛けし錦襴きんらんのぬひの孔雀くじゃくを照すともし火つくり花の牡丹の花を手にもちて踊りつれたる二むら少女をとめ海棠かいだうの花咲く庭の檻をりの内に孔雀の鳥の雌雄めをを飼ひたりくれなゐのとばり垂れたる窓の内に薔薇の香か満ちてひとり寝る少女をとめ美人問へば鸚鵡あうむ答へず鸚鵡問へば美人答へず春の日暮れぬ明治33年

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 5

正岡子規草枕旅路さぶしくふる雨に菫すみれ咲く野を行きし時の蓑みの蕗ふきの花うゑし小鉢のかたはらに取りみだしたる俳書歌書字書まだ浅き春をこもりしガラス戸に寒き嵐の松を吹く見ゆ明治33年

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 4

正岡子規春雨ともし火の光に照す窓の外の牡丹にそそぐ春の夜の雨人も来ぬ桜が丘に咲きををる桜の雨に鴉なくなり霜おほひの藁とりすつる芍薬しゃくやくの芽の紅くれなゐに春の雨降る明治33年

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 3

正岡子規牛牛がひく神田祭の花車花がたもゆらぐ人形ひとがたもゆらぐ親牛の乳をしぼらんと朝行けば飢ゑて人呼ぶ牛の子あはれ古国ふるくにの伊予の二名ふたなに馬はあれど牛がしろかく堅土にして牛むれて帰る夏野の夕ばえのかがやく色をたくみにかきぬスパニアのますらたけりをけだものの牛と闘ふますらたけりを明治33年

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 2

正岡子規鎌倉懐古よき人の昔住みにし家の跡に青菜花咲く鎌倉の里鎌倉の右の大臣おとどのおくつきに草花咲きて人も詣でず鎌倉にわが来てみれば宮も寺も賤しづの藁屋わらやも梅咲きにけりもののふが太刀たち沈めにし鎌倉の稲村が崎に鴎飛ぶなり明治33年

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治33年春 1

正岡子規春夜くれなゐの緞子どんすの衾ふすま重ね著きて君と語りし春昔なり春の夜の衾しかんと紅梅のさかりの鉢を片よせおきぬ明治33年

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治32年春 9

正岡子規把栗はりつ新婚米なくば共にかつゑん魚あらば片身分けんと此の妹いも此の夫せよき妻を君は娶めとりぬ妻はあれど殊ことにかなひぬ君が妻君に君が庭に植ゑば何花合歓ねむの花夕ゆふべになれば寝る合歓の花をりふしのいさかひこそはありもせめ犬がくはずば猫にやれこそ明治32年註把栗はりつ:福田把栗。僧侶、漢詩人、俳人、日本画家。共にかつゑん:一緒に餓えよう。妹いも:「妻」の古語的表現。なお、古語では「つま」は男女を問わず「配偶者」のこと。夫せ:「夫」の古語的表現。いさかひ:諍い。夫婦喧嘩。

2007年04月28日

コメント(0)

-

正岡子規 明治32年春 8

正岡子規あらだての草のいほりをゆるがして鉢に栽うゑたる牡丹持て来つおくり物牡丹の花の紅くれなゐに草の庵いほりは光満ちけりこいまろぶ病やまひの床のくるしみのその側かたはらに牡丹咲くなりいちはやく牡丹の花は散りにけり我がいたつきのいまだいえなくに明治32年註あらだての草のいほり:新築の草庵。こいまろぶ:悶え転げる。いたつき:慢性の病。

2007年04月28日

コメント(0)

-

坪内稔典 春の五句

坪内稔典(つぼうち・としのり *)ゆびきりの指が落ちてる春の空春の蛇口は「下向きばかりにあきました」花冷えのイカリソースに恋慕せよ春の坂丸大ハムが泣いている桜散るあなたも河馬になりなさい坪内稔典句集(抜粋) 坪内稔典全句集註通称:ねんてん。

2007年04月28日

コメント(2)

-

正岡子規 明治32年春 7

正岡子規三月十三日麓ふもとへ十四日お昼すぎより歌をよみにわたくし内へおいでくだされ四月二十五日秀真へ薄衾うすふすま堅きが上の床ずれのいたやいたやに選歌忘れゐたり足引あしびきの山本君は処しらず歌まはしおきぬ岡君のもとへ青丹よし奈良の仏もうまけれど写生にますはあらじとぞ思ふ天平のひだ鎌倉のひだにはあらで写生のひだにもはらよるべし註麓ふもと:弟子だった歌人・岡麓。薄衾うすふすま:「薄い布団」の古語的表現。せんべいぶとん。写生にますはあらじ:デッサンに勝るものはなかろう。写生のひだにもはらよるべし:スケッチした襞(ひだ)に、もっぱら基づくべきだ。

2007年04月28日

コメント(0)

-

穂村弘 春の歌(?)三首

穂村弘春雷よ「自分で脱ぐ」とふりかぶるシャツの内なる腕の十字ハーブティーにハーブ煮えつつ春の夜の嘘つきはどらえもんのはじまり雨は降るおまえにおまえが春の野に草を結んでつくったわなに歌集「シンジケート」(平成2年)

2007年04月27日

コメント(0)

-

小島勝平・コジマ名誉会長死去

家電量販店大手のコジマ創業者で前社長だった小島勝平(こじま・かつへい)名誉会長が24日、肺炎で逝去された。享年71歳。後日社葬を行うが、日程は未定。喪主は妻、純子(すみこ)さん。私は大豪邸のご自宅を知っているが、新聞によると非公開らしいので、場所等は書かないことにする。昭和30年(1955)、宇都宮市で「小島電気商会」を創業。家電製品の安売り販売で、地方都市の電器店から家電量販店大手に急成長させた。2002年に会長、03年から名誉会長だった。こちら地元では「カッペイさん」と呼ばれ、酒好きで豪放磊落な人柄が親しまれ、また一代で街の電器屋さんから巨大小売企業を築き上げた豪腕ぶりは経済界の英雄視されていた。現在でも、本社は当地・栃木県宇都宮市にある。私は何度か近くで接する機会があったが、細身の紳士ながら、秘めた闘志が体からにじみ出ており、思わずビビるほどの迫力を感じた。「小島電気商会」の旧本店は、ウチから目と鼻の先の宇都宮市の駅前・下町、今泉・博労町交差点にあり、テレビなんか故障したときは、若かりしカッペイさんが直しに来てたりしたようである。トレードマークのヒマワリのような明るいイメージのコーポレート戦略と高度経済成長時代に乗った怒涛の快進撃で全国区の大企業にのし上がったが、その一方、最近ではヤマダ電機、K’s(ケーズ)電器との、いわゆる「YKK戦争」やネット販売の攻勢に遭い、やや後塵を拝しているやに仄聞しているが、品揃えや店員の質、誠実さや懇切丁寧さなどは、他社の追随を許さないものがあると観測している。再び首位に返り咲く日も遠くないであろう。・・・視点を変えれば、街の商店街の家族経営のような小さな電気屋さんなどが生きて行く道を奪い、事実そのような店は、もはやテレビCMの中にしか存在しない。そもそも「商店街」ってもの自体が、もう風前のともし火であることは、皆様ご承知の通りである。彼が駆け抜けた道の後ろは死屍累々ともいえようが、これは一皮剥けば生き馬の目を抜く経済界の弱肉強食・栄枯盛衰の世のならいであり、やむを得ないとしか言いようがない。去年の大河ドラマの信長・秀吉・家康の前に、今年の大河ドラマの武田騎馬武者軍団は、もろくも一瞬にして滅びたのである。・・・なんのこっちゃ

2007年04月27日

コメント(0)

-

「短歌人」入会

まれに見る暖冬が終わって春が来たと思ったら、なんか天候不順というか、そら寒い毎日が続いてますねえ。昨夜からけさにかけても、風も強くて当地ではかなり寒かった。この天候のせいか、はたまた子育てストレスのせいか、風邪をこじらせてしまい、数日前は朦朧としてましたが、今ようやく治りかけてきたところです。まだいささか節々が痛くて、本調子ではありません。この風邪、大はやりのようですので、みなさんもお気を付けください。 ところで、このたび結社「短歌人」というのに正式に入会する腹を固めまして、手続きをしているところです。 もともと、歌めいたものを詠んでいる以上、折があればどこかの結社に入りたいとはかねがね思ってたのですが、果たして僕の実力で通用するのか、どの結社がいいか、いつ入るかとか、迷っていました。入会すること自体は、所定の手続きをして会費を払えばいいので、「楽天会員」になるのと大して変わりなく、どうということはありませんが、何と言っても問題は“作品”です。同人誌の誌面をけがさずに足る作品を、僕は生み出せるのか???短歌の世界も、他の芸術分野と同様、現在ではなかなか難しいものになってきており、入るとなればそれなりの覚悟が必要ざんす。・・・が、ネット上で知り合ったたまにゃんさん(「コスモス」会員)の勧めもあり、背中を押された格好です。思い返せば、しろうとなりに詠み始めて8~9年になるし、何となく一生涯の趣味と思い定めていますので、ここいらでちゃんとした指導・鞭撻を受けるのもいいな~、その期も熟しているかも知れないな~と思いました。まあ、そう引っ込み思案橋で堅く考え過ぎずに、行動してみることも人生には必要だろう、とも思うし。 「短歌人」は、小池光氏(読売新聞歌壇選者)、蒔田さくら子氏、藤原龍一郎氏、佐藤りえ氏など、軽妙洒脱で自由自在な詠みっぷりで知られるモダーンな歌人が多くて、割と気楽でラフな歌風が身上のように見えるので、こりゃ~いいやと決断した次第です(・・・しろうとの浅ましさで、勝手なことをホザいております)。競争厳しく歌風も厳しい大結社「コスモス」(宮柊二、高野公彦氏など)や「かりん」(馬場あき子氏、米川千嘉子氏、坂井修一氏など)などとはだいぶ肌合いが違うようです。 伝統文化を踏まえた「かりん(歌林)」の方向性は好きなのですが、なにしろその歌風は、読めば読むほど息苦しいまでに完璧で、取り付く島がないぐらい厳しくて、しかも結果として歌としては至極地味なものが多く、こいつは僕にはとても無理と見切りをつけました。 そんなこんなで、今後拙作発表の場はまず同人誌を優先しますので、このブログでも折々載せていきますが、2次的な発表になりますことをご了承下さい。手始めに、「短歌人」7月号の締め切りは5月12日らしいので、5月8~9日までに10数首ひねり出そうとしてますが、肩に力が入りすぎてて、ダメかも知んないな~

2007年04月26日

コメント(2)

-

正岡子規 明治32年春 6

正岡子規秀真ほつまに贈る風呂敷の包を解けば驚くまいか土の鋳型の人が出た出たへな土のへなの鋳形のへなへなに置物つくるその置物を飴売あめうりのひだは誠のひだならず誠のひだが美の多きひだ人の衣きぬ仏のひだをつけん事は竹に桜をつげらんが如し第一に線の配合その次も又その次も写生写生なり明治32年秀真:香取秀真。金属工芸作家で、子規の短歌の弟子。

2007年04月25日

コメント(2)

-

正岡子規 明治32年春 5

正岡子規晴るる日を病の牀とこにすわり居て文ふみ読み居れば文面白きうららかにぬくき日和ぞ野に出でて桃咲くを見ん車やとひ来こあたたかき日を端居はしゐして庭を見る萩の芽長きこと二三寸にさんずん朝晴に花売る人を呼び入れて緋桃ひももを買はず連翹れんげうを買ふカナリヤの囀さへずり高し鳥彼れも人わが如く晴を喜ぶ明治32年

2007年04月25日

コメント(0)

-

正岡子規 明治32年春 4

正岡子規病牀喜晴臥しながら雨戸あけさせ朝日照る上野の森の晴をよろこぶ朝牀あさどこに手洗ひ居れば窓近く鶯鳴きて今日も晴なりたまたまに障子をあけてながむれば空うららかに鳥飛びわたる夢さめて先づ開き見る新聞の予報に晴れとあるをよろこぶ目をさまし見れば二日の雨晴れてしめりし庭に日の照るうれし明治32年

2007年04月25日

コメント(0)

-

正岡子規 明治32年春 3

正岡子規杉垣を右に曲りて左せよ桃さくところ先生の家亡き友を埋うづめし墓のかなめ垣かなめ茂りて我老いにけり三月九日秀真ほつまへ明日みゃうにちは君だち来ます天気善くよろしき歌のできる日であれ我が庵いほに人集まりて歌詠めば鉢の菫すみれに日は傾きぬ註秀真ほつま:香取秀真。金属工芸作家。子規の短歌の門人。後に東京美術学校(東京芸大)教授。宮中歌会始召人。君だち:君たち。当時は濁らせたのか、「公達(きんだち)」の洒落か。

2007年04月24日

コメント(0)

-

正岡子規 明治32年春 2

正岡子規旅にして岡部の小道日は暮れぬ子を思ふ雉きじの声も悲しくところどころにつつじ花咲く小松原岡の日向ひなたにきぎす居る見ゆ霞む日をうてなに上り山を見る山遠くして心はるかなり三条の橋の袂たもとの糸柳しだれて長し擬宝珠ぎぼうしゅの上に明治32年註きぎす:キジ。うてな:台、台地。

2007年04月24日

コメント(0)

-

正岡子規 明治32年春 1

正岡子規春早き多摩のわたりに舟待てば梅見の人の梅折りて来こし菅原や伊久米伊理毘古伊理毘古いくめいりびこいりびこの陵みささぎこめて立つ霞かも春風に立ちいでて見れば上野かみつけや黒髪山に雪残る見ゆわれ昔をさな遊びに此の道に草摘みし事を今思ひいづ明治32年

2007年04月24日

コメント(2)

-

日産フーガ

物事は、案外しろうとの傍目八目(おかめはちもく)が正鵠を射ていることがままあると思う。「傍目」は「はため」とも読むが、同じような意味である。・・・と、車について書くときには、枕詞(まくらことば)のように付け加えることにしている。男はたいてい車には興味があり、一家言ある人も少なくないので、予防線を張っておくわけである さて、こうして見ると、フーガのデザインはやっぱしカッコイイ。特にリアフェイスのカッコ良さは、街で見かけたりすると、正直ジェラシーを掻き立てられるほどだ。サイドフェイスの悠揚迫らぬゆったり感も悪くない。これらは凡百の車に屹立する美がある。ただ、肝心のフロントフェイスがカッコ悪い どこと言って、言葉で説明するのは難しいが、なんか違う。ギンギラしすぎているのではないか。デリカシーが不足している。僕は今ミニバンのラフェスタを愛用し、内装がやや安っぽいとも思うが、まあまあ満足している。値段を見れば、コスト・パーフォーマンス(費用対効果)は上々だ。世界最大級のパノラマルーフ(サンルーフ)はほんとにスゴイと思う。妻はマーチ、父はセフィーロに乗っている。一家揃って、イチローと同様、強固な日産党だ。僕もだんだん齢を取ってきて、そのうちやっぱり落ち着いたセダンに乗りたいという気も、けっこうしている。しかし、いい年してレクサスでもないだろうという感じもする。・・・LSなんて、かっこ良すぎ~。僕なんかが乗ったら、完全に「車負け」して笑われるだろうなと思う。めるせです・べんつも同様だ。プレステージのS5000 Longなんかを見かけると、ついつい乗ってる人の顔を見てしまうが、大抵は虚勢とハッタリばかり強そうな、冴えないオッサンであることが多い。完全に車に「位負け」している。含み笑いが湧いてしまうのを禁じえない。むしろ、目ん玉つながりのCクラスあたりの中級車に乗ってる女性に、エレガントな人が多いように思うのは、私の偏見であろうか。ワゴンタイプのBクラスにも興味があるが、当地・宇都宮では、少なくとも僕はまだ見かけたことがない ・・・やっぱ田舎だわ。シーマのデザインも丸みがあって好きなのだが、さすがに貫禄がありすぎてジジむさいか。第一、値段が高すぎるし。勝手なことを、ちょっとホザいてみました なお、写真左下の濃緑の車は、クライスラーのグランド・ヴォイージュ(フランス語読みで「ヴォヤージュ」かも知れない、要は惑星探査船「ボイジャー」の最後のrがないだけ)。・・・これは、縦横ともビックリするほどバカでかい。日本の道では持て余しそう。

2007年04月24日

コメント(2)

-

正岡子規 明治31年 27 足たたば

正岡子規足なへの病やまひいゆてふ伊予いよの湯に飛びても行かな鷺さぎにあらませば足たたば箱根の七湯七夜ななゆななよ寝て水海みづうみの月に舟うけましを足たたば不尽ふじの高嶺のいただきをいかづちなして踏み鳴らさましを足たたば二荒ふたらのおくの水海みづうみにひとり隠れて月を見ましを足たたば北インヂヤのヒマラヤのエヴェレストなる雪食はましを足たたば蝦夷えぞの栗原くぬ木原アイノが友と熊殺さましを足たたば新高山にひたかやまの山もとにいほり結びてバナナ植ゑましを足たたば大和山城やまとやましろうちめぐり須磨の浦わに昼寝せましを足たたば黄河の水をかち渡り崋山くわざんの蓮の花剪きらましを明治31年註二荒ふたらのおくの水海みづうみ:栃木・日光中禅寺湖新高山にひたかやま:台湾の最高峰。現・玉山ぎょくさん。大和山城やまとやましろ:奈良・京都。須磨の浦わ:現・神戸港。かち渡る:歩いて渡る。踏破する。この時期すでに、当時としては不治の病であった結核と脊椎カリエスで、子規は「病床六尺」の人となっていた。この後の、明治34年「山吹の花」連作や、俳句の方の「暑さかな」連作などとともに、痛々しさを伴った、今でいう「自虐的ユーモア」さえ感じさせる豪快な連作。

2007年04月23日

コメント(4)

-

ヒメオドリコソウ

名も無き草の、ちっちゃなちっちゃな花。・・・とはいえ、葉っぱや花の形状・付き方(花序)はサルビアなどに酷似しているので、紫蘇(しそ)科であることは間違いない。あるいは、野生化した、栄養失調のサルビアかな~?名前は調べて、加筆しておきます。植物図鑑でしらべたところ、「ひめおどりこそう(姫踊子草)」という可愛い和名が付いていました。しそ科は特徴があるので、すぐ分かりますね。僕は子供の頃は“科学小僧”だったので、こういうことにはけっこう詳しいのだ

2007年04月23日

コメント(0)

-

正岡子規と野球

子規は、日本に野球が導入された最初期の熱心な選手でもあり、1889年(明治22年)に結核で喀血してやめるまでやっていた。ポジションは捕手であった。自身の幼名である「升(のぼる)」をベースボールにひっかけて、「野球(のぼーる)」という雅号(戯号)を用いたこともある。(ただし、「ベースボール」の訳語として正式に「野球」を用いたのは、これより後、中馬庚(ちゅうまん・かなえ)が始めであるとされる。・・・なお、「ベースボール」を仮に直訳すれば「塁球(?)」で、何のこっちゃ分からんから、これはなかなかの名訳と言えるのではないか。)また、「まり投げて見たき広場や春の草」、「九つの人九つの場をしめてベースボールの始まらんとす」などと野球に関係のある句や歌を詠むなどしており、文学を通じて野球の普及に貢献したといえる。これらのことが評価され、正岡子規は2002年、野球殿堂入りを果たした。なお、正岡子規が「野球(のぼーる)」という雅号を用いたのは、中馬庚が「ベースボール」を「野球」と翻訳する4年前の1890年(明治23年)である。つまり、「ベースボール」を「野球」と最初に翻訳したのは中馬庚であるが、「野球」という表記を最初に行い、さらに「バッター」「ランナー」「フォアボール」「ストレート」「フライボール」「ショート」などの外来語を「打者」「走者」「四球」「直球」「飛球」「遊撃手」と日本語に訳したのは正岡子規である。この辺は解釈の問題もあるが、子規が「野球用語の父」であることは確かであろう。(以上は、“Wikipedia”「正岡子規・子規と野球」の項を元に、一部加筆修正。)ちなみに、ついでに言えば、「写生」は子規が「デッサン」から訳したとされる。

2007年04月23日

コメント(2)

-

正岡子規 明治31年 26

正岡子規久方ひさかたのアメリカ人びとのはじめにしベースボールは見れど飽かぬかも今やかの三つのベースに人満ちてそぞろに胸のうちさわぐかな明治31年註久方ひさかたの:天(あめ、あま)、雨などに掛かる枕詞(まくらことば)。

2007年04月23日

コメント(2)

-

正岡子規 明治31年 25

正岡子規神の我に歌をよめとぞのたまひし病ひに死なじ歌に死ぬとも千ちはやぶる神の御代より日の御子みこのいやつぎつぎにしろしめす国たひらかに緑しきたる海の上に桜花咲く八つの島山明治31年

2007年04月23日

コメント(0)

-

アリの巣作り

アリたちも巣作りを始めました。

2007年04月21日

コメント(2)

-

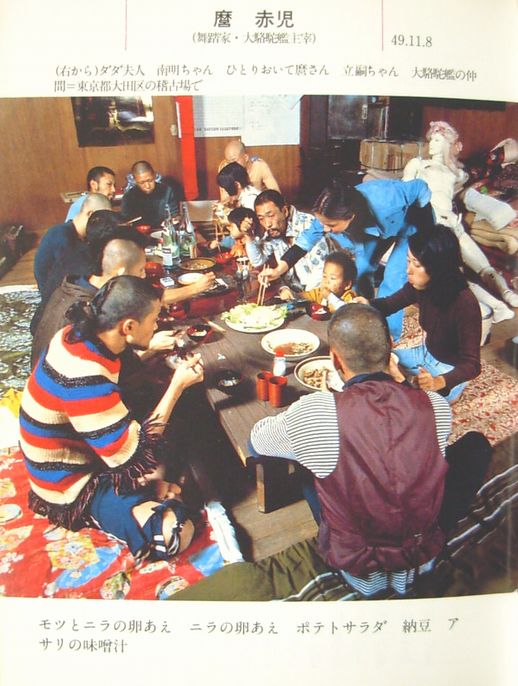

大森南朋・お宝写真

独特の強烈な個性で注目されている若手演技派俳優・大森南朋(なお)さんの幼年時代の食事風景です。「南明ちゃん」とあるのは、誤植と思われます。ま~、ニャンともスギョイ家庭(?)で育ったもんですね~。朝日新聞社刊「わが家の夕めし」(絶版)より

2007年04月21日

コメント(0)

-

モンシロチョウ現わる

紋白蝶を、この春初めて見かけました。春たけなわですね。近所の宇都宮市千波町「千波公園」で、けさ撮影。

2007年04月21日

コメント(0)

-

寒川猫持 4 六首

寒川猫持亀ならば助けたことがあるけれど乙姫様にまだ会わぬなり中年に寄るな触るな思うべし光秀にして本能寺あり記憶力あてにしてたら泣きをみる歌ができたら紙に書くべし花の水替えるときには息止めよきれいなだけのものなどはなしライオンのオスは立派だ見てごらん日がな一日ただ寝てるだけ「猫抱いて寝てる男が人間の女にどだいモテまっか」「そやな」 歌集「猫とみれんと」(平成8年)

2007年04月21日

コメント(0)

-

寒川猫持 3 七首

寒川猫持〈青年は荒野をめざす〉あわれかな中年もまた荒野をめざす大人にはなりたくなかったあの頃の気持ち今でもまるで変わらぬ「猫持さんあの子グーだよなぜ行かぬ」いいんだどうせパーになるからああ女自分中心得手勝手天上天下 恋しき者よ「日本はナ……土木やど……ボケ」ヘベレケのおっさんが言う俺の背中に「もういちど若かった日に戻りたい」あんたも好きねないものねだり君が代は千代に八千代と念ずれど俺たちだってもう若くない 歌集「猫とみれんと」(平成8年)

2007年04月21日

コメント(1)

-

寒川猫持 2 五首

寒川猫持何のため生きているかと問われいて遠き花火を吾は思いぬ女にはふられっ放し友達はわれ関せずという奴ばかり僕ですかただ何となく生きているそんじょそこらのオッサンですよ今日こそは下着替えむと思いつつまあよかろうと思いまた穿くかぐや姫無理難題を言うばかりこのテの女実際にいる 歌集「猫とみれんと」(平成8年)

2007年04月21日

コメント(0)

-

寒川猫持 1 六首

寒川猫持(昭和28年・1953-)尻舐めた舌でわが口舐める猫好意謝するに余りあれども「ハンサムでおとなしくっていい猫ね」動物はみな飼い主に似る妻去りしあの日は妻に会わざりき今日は金魚の死に目に会わず〈妻をめとらば才たけて顔みめうるわしくなさけある〉鉄幹のばか屁もすれば歯ぎしりもする朝寝するあんな女に未練はないがバツイチがブームになった感あれどとんでもないとバツイチ思う 歌集「猫とみれんと」(平成8年)

2007年04月21日

コメント(2)

-

正岡子規 明治31年春 24

竹の里人・正岡子規の明治31年春の歌は、ようやく終わりに近づいてきました。それにしても、この期間だけでも、ご覧の通り、いつ果てるとも知れぬ大量の短歌が詠まれ、残されています。これでさえ、全部ではなく抜粋です。当時としては不治の病と言われた結核と、併発した脊椎カリエスと闘いながら、すさまじい明治男のエネルギーというほかはありませんね。なお、“正岡子規シリーズ”は、さらに続きます 紅梅の花ぞめ産衣うぶぎうち著きせて神田の神に千代をこそ祈れ明治31年

2007年04月20日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 23

正岡子規うらうらと春日さしこむ鳥籠の二尺の空に雲雀ひばり鳴くなり春風の利根のわたりに舟待てば雲雀鳴くなり筵帆むしろほの上に山の端の紫の雲に雲雀鳴く春の曙あけぼの旅ならましを里川に芹摘むをとめ背戸畑に鍬くはとるやもめすべてうれしも里を見て帰りし夜半よはの枕上まくらがみ菜の花咲く野目に見ゆるかも太刀佩はきていくさに行くと梅の花見てし年より病みし我かも明治31年

2007年04月20日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 22

正岡子規餅あげて狸を祭る古榎ふるえのき紙の幟のぼりに春雨ぞふる筵むしろ囲ふ麦の畠の仮小屋に春雨ふりて芝居今日もなしもののけの出るてふ家に人住みて笑ふ声する春の夜の雨筒井筒井筒つつゐづつゐづつは朽ちて古柳柳緑しぬのぞく子もなし畑の中に筵むしろかけたる村芝居菜の花咲けり花道の下もとに岡こえて利根川近し風そよぐ麦の葉末はずゑに白帆行く見ゆ明治31年

2007年04月20日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 21

正岡子規かしこしや賎しづが伏家ふせやの内裏雛だいりびな神酒みき奉たてまつる餅たてまつる七人の娘持ちたる賎しづが家やの雛ひひなすくなく桃の花も無し京の雛江戸の雛と並べおきていづれこひしき桃の下陰売れ残る雛ひひなやものを思うらん十軒店じっけんだなの春の夜の雨遠近をちこちの桃咲きにけり田舎家は草餅搗つきて雛祭るらし東京は春まだ寒き雛祭梅のさかりに桃の花を売るいそのかみ古き都に来て見れば雛祭ひひなまつりの様ぞことなる明治31年

2007年04月20日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 20

正岡子規昔見し面影もあらず衰へて鏡の人のほろほろと泣く軒並ぶ賎しづが伏家ふせやの門川かどかはに山吹咲いて蛙かはづ鳴くなり寝静まる里のともし火皆消えて天の川白し竹薮の上に百年ももとせの命にかふるねぎ事をあはれきこしめせ八百万やほよろづの神うぶすなの神の宮居にたてまつる八兵衛が桜あはれ八重なり註鏡の人:子規自身。百年の命にかふるねぎ事:百年の寿命にも換える祈願。具体的な内容は明らかでない。

2007年04月20日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 19

正岡子規日のささぬおどろがもとの花菫はなすみれ薄紫に咲きにけるかな菜の花に日は傾きて夕雲雀ゆふひばりしきりに落つる市川の里笛の音もそことも知らず須磨の浦夢路に似たる春の夜の月七年ななとせの旅より帰る我が宿に妹が声して砧きぬた打つなり潮早き淡路の瀬戸の海狭せまみ重なりあひて白帆行くなり明治31年

2007年04月20日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 18

正岡子規病みて臥ふす窓の橘たちばな花咲きて散りて実になりて猶なほ病みて臥す長安の市の酒屋の桃咲きて李白が鼾いびき日斜ななめなり大臣の桜の宴やはてつらん霞が関を馬車通るなり武蔵野に春風吹けば荒川の戸田の渡わたしに人ぞ群れける露国に行く人におろしやの鷲の巣多き山こえていづくに君は行かんとすらん明治31年

2007年04月19日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 17

正岡子規奈良の町に老いたる鹿のあはれかな恋にはうとく豆腐糟から喰ひに来る縁日の市に買ひ得し早咲の鉢栽桜はちうゑざくら散りぬ歌無し玉くしげ二子の山に風吹けば雲飛びわたる葦あしの水海みづうみ大仏も鐘楼も花にうづもれて人声こもる山の白雲牛かひにいざこと問はん此のほとりに世をのがれたる翁おきなありやと明治31年

2007年04月19日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 16

正岡子規小鮒取る童わらはべ去りて門川かどかはの河骨かうほねの花に目高群れつつ稲妻のひらめく背戸の杉の木に鳴神なるかみ落ちて雨晴れにけり宮嶋にともす燈籠の影落ちて夕汐みちぬ舟出さんとす頭痛する春の夕ゆふべの酔心ゑひごころそぞろありきして傾城けいせいを見る榛はんの木に烏芽を噛む頃なれや雲山を出でて人畑はたをうつ明治31年註背戸:瀬戸。狭い海峡。傾城けいせい:美人。美女。

2007年04月19日

コメント(0)

-

正岡子規の本

正岡子規の春の歌の途中ですが、ここで、アフィリエイトです 。――「短歌」、「俳句」は、この男から始まった。わずか35年の人生で、たったひとりで「和歌」を「短歌」に革新し、「俳諧発句(ほっく)」を「俳句」と名づけ、日本語表現に近代を刻印した巨人・正岡子規。その、汲めども尽きぬ豊穣な短詩形文学の世界が、このリーズナブルな価格で君のポケットに。詩歌を愛するすべての人に。・・・くまんパパ絶対のおすすめです。 子規歌集 子規句集 墨汁一滴 病牀六尺 仰臥漫録歌よみに与ふる書

2007年04月18日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 15

正岡子規普陀落ふだらくや岸うつ波とうたひつつ柄杓ひしゃく手にして行くは誰たが子ぞみまかりしまな子に似たる子順礼汝なが父やある汝が母やある乞食の子汝なれに物問はん汝なが父も乞食か父の父も乞食か乞食の子汝なれに物問はん汝なが宿は柳の下か蒲公英たんぽぽの野か明治31年註一首目:生きながら西方浄土にいるのか。岸に打ち上げる波と戯れ歌いつつ柄杓を手にして歩いていくのは、誰の子なのだ?二首目:亡くなったわが子に似た子供の巡礼。お前に父はあるのか?母はあるのか?

2007年04月17日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 14

正岡子規韓国金州官人くわんにんの驢馬に鞭うつ影もなし金州城外柳青々せいせい城中の千株せんしゅの杏あんず花咲きて関帝廟下くわんていべうか人市いちをなす明治31年

2007年04月17日

コメント(0)

-

正岡子規 明治31年春 13

正岡子規花いけにいけなんとする紅梅のあたら莟つぼみの玉をこぼしつ市中いちなかに小料理店の席狭せまみ柳おしわけて紅梅の咲く手習の草紙干すなる寺子屋の庭の紅梅花咲きにけり明治31年

2007年04月17日

コメント(0)

全84件 (84件中 1-50件目)

-

-

- 人気歌手ランキング

- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…

- (2025-11-15 04:58:28)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-

-

-

- ☆モー娘。あれこれ☆

- 【羽賀朱音・横山玲奈・北川莉央(モ…

- (2025-11-16 07:10:04)

-