2010年11月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

くまんパパ ナミエ

くまんパパ ナミエ人の世はあへていふなら暇つぶし天麩羅蕎麦を啜り帰りぬぬばたまの月まろき夜の虫の音を解さぬ脳の民もあるなるビジネスは英語公用語もよけれ短歌は日本語にて詠めこそ美女、デブと優しき知性揃ひ踏みマリセンボンは女の縮図ナミエとふ名にていづれの才女をば思ひ出づるか人はそれぞれ *1凹凸はおもしろきかなこの世には雌雄しゆうのありてこころよきかな天井にコジマ電機のお日さまの風船三ついさよへりけり十五夜にわが家の団子三姉妹捏こねて丸めて団子供へきしははゆき漬物好きの子を持てば血筋ならむと納得しつつ父親は臭いのである合理的近親相○防止機序ゆゑ *2閾値とは五十メートル泳げれば何百メートルでもいけること「われ未だ木鶏もつけいたりえず」謙遜の言すずやかに横綱はゐき*3強ひられてわれ禁煙のやむなきは手籠めにされし腰元なるや「おとうちやんお口くさい」と言はれしが動機付けモティヴェーションのこたびの知命北辰とカシオペア座に向かひ佇たちラスト一本吸ひをはりたり*1 「短歌人」所属の畏敬する歌人・河村奈美江さんと、ご存じ安室奈美恵を掛けた。厳密に言えば、前者の歴史的仮名遣いは「ナミエ」、後者が「ナミヱ」だが、まあいいか。この歌は、結社内でのいわば楽屋落ちであり、濫用は慎まなくてはなるまいが、たまにはいいかな。・・・たぶん、けっこうウケたと思う(笑)*2 加齢臭物質ノネナール分泌に関する生物学的・生理学的新定説。なお、一部の文言が猥褻または公序良俗に反するとされ、楽天ブログでは表示できません。ご了承下さい。*3 伝説の大横綱・双葉山、「70連勝ならず」の夜の言。2010年10月作著作権を有します。(c) 2010 Daddy Bear Nohara Sakamoto All rights reserved.

2010年11月29日

コメント(0)

-

坂本野原 「短歌人」12月号掲載作品

坂本野原 「短歌人」12月号掲載作品人の世はあへていふなら暇つぶし天麩羅蕎麦を啜り帰りぬナミヱとふ名にていづれの才女をば思ひ出づるか人はそれぞれ *1天井にコジマ電機のお日さまの風船三ついさよへりけり十五夜にわが家の団子三姉妹捏ねて丸めて団子供へき父親は臭いのである合理的近親相○防止機序ゆゑ *2「われ未だ木鶏たりえず」謙遜の言すずやかに横綱はゐき*3*1 「短歌人」所属の畏敬する歌人・河村奈美江さんと、ご存じ安室奈美恵を掛けた。厳密に言えば、前者の歴史的仮名遣いは「ナミエ」、後者が「ナミヱ」だが、まあいいか。この歌は、結社内でのいわば楽屋落ちであり、濫用は慎まなくてはなるまいが、たまにはいいかな。・・・たぶん、けっこうウケたと思う(笑)*2 加齢臭物質ノネナール分泌に関する生物学的・生理学的新定説。なお、一部の文言が猥褻または公序良俗に反するとされ、楽天ブログでは表示できません。ご了承下さい。*3 伝説の大横綱・双葉山、「70連勝ならず」の夜の言。2010年10月作著作権を有します。(c) 2010 Daddy Bear Nohara Sakamoto All rights reserved.

2010年11月29日

コメント(8)

-

NHK大河ドラマ「龍馬伝」最終回

NHK大河ドラマ「龍馬伝」最終回を見た。すばらしかった。なんか最後の最後まで岩崎弥太郎が絡んできたりして、史実とちょっと違うんでないの~?と思うところが多々あったが、まあそれは許せる範囲の脚色かなと思った。静かな寂寥感と爽やかな余韻を残しつつ、万感胸に迫る終局に感涙した。これで終わりと思うと、やはり寂しいね。かつて龍馬とお龍の間で交わされた、あの「うーみ(海)」というセリフが伏線となって、ラストシーンでこう生かされたのか~と、この言葉の仕掛けにも感服。今年の大河は、脚本の史実との相違や、大胆なキャラクターのイメージ創出などで、賛否両論・毀誉褒貶が激しかったが、主演の福山雅治や香川照之をはじめ、若手実力派俳優たちから熟達の老練に至るまで、それぞれの実力を遺憾なく発揮した一年だった。映画を思わせる画調なども含め、チーフ監督の大友啓史氏の狙いは見事に当たったといっていいだろう。・・・最終回の、びびる大木の京都町人のチョイ役さえ、けっこう良かったぐらいだ。ちなみに、毎週日曜午後のTOKYO-FM系全国ネットのレギュラー番組で28日、福山自身が語ったところによると、福山らは当夜、都内某所に共演者やスタッフらと集まって、わいわい言いながら最終回のオンエアを見るという。・・・もちろん、アサヒ・スーパードライを片手に、東芝レグザの大画面で見るというオチもついているのであった(笑)

2010年11月28日

コメント(4)

-

雲巌寺の紅葉

栃木県大田原市・雲巌寺(うんがんじ)の紅葉──「奥の細道」の旅で、松尾芭蕉が立ち寄った寺。木啄きつつきも庵いほは破らず夏木立 写真:「日本列島お国自慢」より、著作権者の許諾に基づき転載。

2010年11月27日

コメント(0)

-

坂本龍馬 世の人はわれをなにともゆはゞいへわがなすことはわれのみぞしる

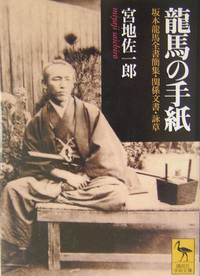

坂本龍馬(さかもと・りょうま)世の人はわれをなにともゆはゞいへ わがなすことはわれのみぞしる世の人は我を何とも言はば言へ我がなすことは我のみぞ知る自筆詠草(京都国立博物館蔵・重要文化財)世間の人々は私を何とでも言うならば言うがいい。私が為すことは私だけが知っている。註龍馬十八歳頃の作と伝わる。青春の逸はやる客気かっきと、「栴檀せんだんは双葉ふたばより芳かんばし」を地でいく悲壮な覚悟が漲みなぎった見事な一首。ゆはゞ(ゆはば):原文のまま。「言はば(言わば)」の土佐弁(訛り)という。「言ふ」の未然形「言は」に仮定条件の接続助詞「ば」が付いたもの。もし言うのならば。■高知県立坂本龍馬記念館* 論語・学而篇冒頭「人知らずして慍(うら)みず、亦(また)君子ならずや。──世間の人々が自分を認めてくれなくても恨まず憤(いきどお)らず、穏やかな心でわが道を貫く。これもまた立派な人ではあるまいか。」などを踏まえる。【参考書籍】宮地佐一郎 龍馬の手紙(坂本龍馬全書簡・関連文書・和歌詠草)かの有名な「日本を今一度洗濯いたし申し候」の文言を含む姉・乙女宛書簡全文などの肉筆原文写真版や、その読み下し文などの第一次史料を網羅した、龍馬・幕末維新史ファン必携の名著。(・・・ただし、文章は比較的平明ながら、現代語訳が付いていませんので、古文の知識がないと、細かい言い回しなどで少々ハードルが高い部分はあるかも知れません。)

2010年11月24日

コメント(0)

-

坂本龍馬 またあふと思ふ心をしるべにて

坂本龍馬(さかもと・りょうま)またあふと思ふ心をしるべにて 道なき世にも出いづる旅かな慶応2年(1866)頃また逢えると思う心を道標(みちしるべ)にして道のない世にも出てゆく旅だなあ。註最晩年の龍馬が旅に出る際、妻・龍(りょう)に贈った歌と伝えられる。坂本龍馬の妻・お龍(ウィキペディアより) (著作権保護期間満了につき、この写真の転載は許可されています。)

2010年11月23日

コメント(2)

-

淮南子 一葉落ちて天下の秋を知る

淮南子えなんじ一葉いちよう落ちて天下の秋を知る(下記「淮南子えなんじ」より)落葉が早い梧桐(ごとう、あおぎり)の葉が一枚落ちるのを見て、秋の来たことを知る。わずかな前触れから、将来の大きな動きを予知できることの喩え。くまんパパ法相罷やめて政権の秋を知る〔「淮南子えなんじ 説山訓」読み下し文〕一葉いちようの落つるを見て、歳としの将まさに暮れなんとするを知り、瓶中へいちゅうの氷を睹みて天下の寒きを知る。近きを以て遠きを論ずるなり。〔原文〕見一葉落、而知歳之將暮、睹瓶中之冰、而知天下之寒。以近論遠。* 淮南子(えなんじ):前漢時代の思想書。紀元前2世紀に成立。

2010年11月21日

コメント(2)

-

石川啄木 神無月/岩手の山の/初雪の

石川啄木(いしかわ・たくぼく)神無月かみなづき岩手いはての山やまの初雪はつゆきの眉まゆにせまりし朝あさを思おもひぬ第一歌集「一握の砂」(明治43年・1910)神無月、故郷では早くも冬の徴(しるし)が兆しはじめる。ある朝初雪は岩手山の頭のてっぺんから「眉」の辺りまで迫るだろう。私はふとそんなことを思った。註改行・ルビ(振り仮名)は原文のまま。神無月かみなづき:かむなづき、かんなづき。陰暦の十月の称。新暦のほぼ11月に当たる。

2010年11月20日

コメント(2)

-

小野小町 今はとてわが身時雨にふりぬれば

小野小町(おののこまち)今はとてわが身時雨しぐれにふりぬれば 言の葉さへにうつろひにけり古今和歌集 782今はもうこれまでと時雨が降って私も古びてしまったので木の葉が萎れるようにあの方の言葉も変わってしまったのだなあ。註「(時雨が)降る」と「(わが身が)古(ふ)る」(古くなる)が掛けてあるとともに、「時雨」が「涙」を示唆している。また、「(葉が)うつろふ」(枯れる)と「(言の葉が)うつろふ」(変化する)が掛けてある。

2010年11月18日

コメント(3)

-

ピース又吉の“文学性”

前記事でちょこっと触れたお笑い芸人・ピース又吉(またよし)のセンスがけっこうスゴイんじゃないかと各方面で話題になっているので、その一端をご紹介してみたい。■ ことわざアレンジ(フジテレビ系全国ネット「笑っていいとも」6/18放送分より)「焼け石に水」をアレンジすると 「世界の終わりに一次予選通過のお知らせ」 「出棺後に名医来日」 「ミイラに保湿液」 「全治二ヶ月にマキロン」「棚からぼた餅」をアレンジすると 「間違って録画した時代劇が面白い」 「転んだから自転車に轢かれなかった」 「怪我したが久々にかさぶたを見れた」 「絶滅する中で結束」(同番組8/6放送分)「のれんに腕押し」をアレンジすると 「三途の川で人工呼吸」 「お経に相槌」 「骨壷に告白」 「見ず知らずの外国人に祖父の形見をあげる」(同7/16OA分)「雨降って地固まる」をアレンジすると 「街が崩壊して富士山が見える」などだそうだ。ある種、一部のニューウェイヴ短歌などとも相通じるぶっ飛んだ発想と、横溢するネガティヴでペシミスティック(厭世的)な感性が、何ともブンガク的で面白い。

2010年11月16日

コメント(2)

-

坂本野原 ゆきずりのカレー饂飩の陳腐なる

坂本野原 「短歌人」第3回インターネット歌会 参加作品ゆきずりのカレー饂飩の陳腐なる抒情にはつか惑溺したり〔初稿〕ゆきずりの下連雀の蕎麦屋なるカレー饂飩に惑溺したり〔別案〕ゆきずりのカレー饂飩のしづもれる抒情ひそかに蠱惑こわくし来たり* 「短歌人ネット歌会会場」ブログサイトの記事(作品)では、所属会員以外の一般読者の方のコメントは受け付けておりません。ご了承下さい。ご意見・ご感想等がございましたら、何なりとこちらのブログの方へどうぞ~自註本日、全作品の作者名が公開になったので、拙作をご紹介する。・・・が、よく言えば表現意欲の滲み出た問題作というか、下手すると生硬で観念的な硬い漢語をスシ詰めに詰め込んだ失敗作というべきか、いささか摩訶不思議な作品になってしまった感がある。そうかといって、奇妙奇天烈で破天荒な飛翔・逍遥に成功しているかというと、それほどでもないようだ。何とも中途半端な出来に終わってしまったと反省しきりなのである。初稿は、東京の「下連雀(しもれんじゃく)」という具体的地名を用いて、無頼派作家・太宰治を匂わせている。分かる人には分かるだろうし、よしんば具体的に伝わらなくても、それはそれでいいと思った。「シモレンジャク」という言葉の響きだけでも、十分詩的に感じる。・・・僕は「シモ」という言葉の響きが好きなんです~。この初稿は、最近急にブレイクした文学青年崩れ系で太宰フリークの異能のお笑い芸人・ピース又吉(またよし)のトークなどからインスパイアされた。一種の淡い自虐・自嘲的ユーモアの要素とブンガク性が仄めいていて、けっこう悪くない出来だったような気もする。下手にいじらずに、これを決定稿にすべきだったかな~と、今なおよろめいている。ところが、今回の発表の場は、エクスクルーシヴ(排他的)な「短歌人」本誌上でもリアル歌会でもなく、ネット上の(ヴァーチャル)歌会なので、もう少しポピュラリティ(大衆性、分かりやすさ)を重視して、テーマ性を際立たせた方がいいかな~などと、あらぬことを考えてしまい、推敲を重ねて上記決定稿とした次第である。その時点で、賛否が割れることは想定内というかある程度覚悟していたが、結果はそれを上回り、けっこう激しい侃々諤々になってしまったような感じもする。賛否いずれにせよ、歌評コメントを戴いた皆さんには、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。今なお、僕はこれらの評価の総体をどう受け止めていいか、全く途方にくれている。思い千々に乱れるとはこういうことであろう。ただ、形容動詞「はつかなり」の語幹である「はつか」をこういう風に使うことは、文法的に可能なのかというご指摘には、ヤバイっ!と青くなった。副詞の「いささか」などと同列に扱い、軽い気持ちで使ってしまった。やや微妙な点もあるが、これは確かに、若干勇み足のアウトかも知れない。

2010年11月15日

コメント(2)

-

山部赤人 わが屋戸にからあゐ植ゑ生ひし枯れぬれど

山部赤人(やまべのあかひと)わが屋戸やとに韓藍からあゐ植ゑ生おひし枯れぬれど 懲こりずてまたも蒔かむとぞ思ふ万葉集 384わが家の庭に鶏頭を植えて育ったのは枯れてしまったけれどこれに懲りずにまた種を蒔こうと思うのだ。註韓藍(からあゐ):鶏頭(ケイトウ、ヒユ科)。「吾が屋戸に韓藍蘓(そ)へ生ほし枯れぬれど~」と訓(よ)む説もある。大意は同じ。原文(万葉仮名)「吾屋戸尓 韓藍蘓生之 雖干 不懲而亦毛 将蒔登曽念」

2010年11月13日

コメント(0)

-

尖閣諸島、北方領土、竹島はわが国固有の領土です

尖閣諸島、北方領土、竹島は わが国固有の領土です。言うまでもないことですが 言わなければ伝わりません。

2010年11月13日

コメント(2)

-

中原中也 珍しき小春日和よ縁に出て

中原中也(なかはら・ちゅうや)珍しき小春日和こはるびよりよ縁えんに出て爪を摘むなり味気なき我共同歌集「末黒野」(大正11年・1922)註何ということもないような歌だが、そこはかとない滋味がある。歌人として出発した詩人の若き日の一首。「縁(えん)」は「縁側(えんがわ)」のこと。もとを糺せば、寺社や武家住宅などのいわゆる「書院造り」に付随して始まったものだろうか。筆者が子供の頃はたいていの日本建築の縁(ふち)に付いていた。「小春日和」や猫の昼寝がよく似合う、すばらしい空間だったと思う。最近は「平目の縁側」という言葉ぐらいでしかお目にかからず、家屋建築ではほとんど見かけなくなったのが実に寂しい。若い人だと、何のことか分からない人もいるかもしれない。「縁側」が重要なトポス(詩的な場)として登場する五輪真弓「少女」の歌詞はこちら。■ 近頃の子供は「縁側」という言葉を知らない。・・・やっぱり。「(爪を)摘む」という言い方は耳慣れないが、昔はこう言ったのだろうか。それなりにお洒落でレトロな感じがする。

2010年11月12日

コメント(0)

-

吉田松陰 かくすればかくなるものと知りながら

吉田松陰(よしだ・しょういん)かくすればかくなるものと知りながら やむにやまれぬ大和魂安政元年(1854)こうすればこうなるものと知っていながらやむにやまれぬ大和魂というものがある。註幕末・明治維新に、陽明学の知行合一(ちこうごういつ)思想を以て大きな影響をもたらした巨人の名歌。下田に停泊していた黒船の一隻だったアメリカ軍艦ポーハタン号に乗り込み密航を企てた松陰が、捕縛されて江戸へ護送される途中、芝高輪の泉岳寺で、山鹿流兵学の縁もあった赤穂義士の故事も踏まえて詠んだ一首。重い主題を扱いつつ、「かく」「かく」、「やむにやまれぬ」「大和」など、和歌的修辞・言葉遊びの要素も交えて洒脱に詠い上げている。まさに武士の精神の真髄の発露といえる。さて、日本人もまだまだ捨てたものではなかった。今、われわれはこの歌に詠われたような日本人を目撃しつつある。神戸海上保安部所属の海上保安官(巡視艇主任航海士、43)による「やむにやまれぬ」壮挙は、永遠に称揚され語り継がれることだろう。

2010年11月11日

コメント(2)

-

江國滋 おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒

江國滋(えくに・しげる)おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒辞世句集「癌め」(平成9年・1997)

2010年11月10日

コメント(0)

-

小島ゆかり 藍青の天のふかみに昨夜切りし爪の形の月浮かびをり

小島ゆかり(こじま・ゆかり)藍青らんじやうの天そらのふかみに昨夜よべ切りし爪の形の月浮かびをり第一歌集『水陽炎』(昭和62年・1987)註二日、三日の月を見て「昨夜よべ切りし爪の形の月」と言い当てた観察力と発想、表現力の妙。「夕べ」ならぬ「昨夜よべ」なんて言葉はこの歌で初めて知ったが、確かに存在し、源氏物語に用例があるらしい。

2010年11月09日

コメント(2)

-

米川千嘉子 黄菊の香つよき酢をもて消してゆく

米川千嘉子(よねかわ・ちかこ)黄菊の香つよき酢をもて消してゆく 十たび百たび否定をすべく第一歌集「夏空の櫂」(昭和63年・1988)註「黄菊の香」は、定型韻律で「きぎくのか」と読めばいいのだろうか。ここでは、折しも旬である食用菊のことである。きのう、近所のスーパーの野菜売り場で確かめたところ、1パック100円弱で売られていて、意外と安いと思った。大して栄養があるようには見えないが、天麩羅やおひたし、酢の物などにして食卓に華やかな彩りを添える秋の風物詩である。ただし、ご存じの通り、独特の野生の香り、青臭さがある。それを強い酢の臭いで消してゆく。・・・と、ここまでは日常生活の一齣の写実的描写そのものだが、下の句で作者(または作中主体)は、この行為を「十たび百たび否定をすべく」そうするのだという。技法的な観点で見ると、「黄菊の香つよき酢をもて」までが、「消してゆく」を導く、和歌1300年の伝統的技法・序詞(じょことば)であるが、実質的で叙景的な意味も担いつつ渾然一体となっているようにも見える絶妙な接続だ。ちなみに、最も有名な序詞の用例は、伝・柿本人麻呂「あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」(万葉集2802/拾遺和歌集778/小倉百人一首3)であろう。「あしびきの山鳥の尾のしだり尾の」が「ながながし」を導くとともに詩的感興を担っている。この歌は、ある種の観念的飛躍を孕みつつ、納得させてしまう力がある一首である。それにしても、「十たび百たび否定をすべく」「消してゆく」ものとは、いったい何なのだろうか?いろいろと僕なりに思いつくこともあるが、考えるだに怖ろしい気がしないでもないなんか妙に凄い歌だな~と、しみじみ思ってしまふ。

2010年11月09日

コメント(0)

-

米川千嘉子 さやさやとさやさやと揺れやすき少女らを

米川千嘉子(よねかわ・ちかこ)さやさやとさやさやと揺れやすき少女らを 秋の教室に苦しめてをり第一歌集「夏空の櫂」(昭和63年・1988)註繊細な美しさと放胆な諧謔味を合わせ持った一首。「さやさやとさやさやと揺れやすき少女ら」とは、高校の国語教諭であった作者の生徒たちであろう。下の句では、その青春真っただ中の少女らを「秋の教室に(閉ぢ込め・幽閉して?)苦しめてを」るのだという。なるほど、考えてみれば教師とは、宿命的にそういった因業な存在かも知れないなあと、微苦笑をいざなってやまない着地である。「さやさや」は「そよそよ」の母音交替形で、互いにほぼ同じニュアンスの擬音語。秋冷の爽やかなそよ風にゆれる花穂を思わせるような音韻(言葉の響き)が効いている。ゆったりと伸びやかな字余り破調も、苦にならないどころか、ある種の典雅さを醸し出しており、適切とすら思える。・・・作者の歌を読んでいると、意外と豪胆にして冗談キツイ姉御肌で男前の性格が次第に浮かび上がってくるような気もするが、僕はそんな作者の大ファンです~

2010年11月09日

コメント(0)

-

米川千嘉子 かしの実を拾へばおもふ電極の

米川千嘉子(よねかわ・ちかこ)かしの実を拾へばおもふ電極の帽子のなかをゆく白き旅歌集「たましひに着る服なくて」(平成10年・1998)註この作者にしては割と分かりやすい(?)比喩(メタファー)が用いられた佳品かなと思う。樫の実、つまり代表的などんぐりを、電球か電池か、はたまた蛍光灯か何かそのようなものに見立てると、帽子はさしずめ電極ということになるだろう。この見た目からの比喩が、まずなかなか的確で面白い。そして、その中を行く電流(電子の移動)の「白き旅」に思いを馳せている。あるいは、そういったイメージに、何ほどか作者の自我とか存在の様態が投影されているのかも知れないが、それは読む者の解釈の裁量権に委ねられる。僕は、この歌を読んで、何となく沙漠を行く隊商(キャラバン)のイメージが脳裏に浮かんだ。まあ、これは全く個人的な空想にすぎないが。・・・ともあれ、喩えは比較的分かりやすいと思うのだが、やはりぶっ飛んだ発想が尋常ではない作者なのでありました~なお、「樫の実の」は、「ひとり」「ひとつ」に掛かる枕詞(まくらことば)。樫の実、すなわちどんぐりは一つずつ生(な)ることから、このように掛かるという。普通のセンテンス(文)としての意味に加えて、こうしたニュアンスも暗に響かせているのだろうか。

2010年11月08日

コメント(0)

-

米川千嘉子 子は天与の者にてあるか秋の陽は

米川千嘉子(よねかわ・ちかこ)子は天与の者にてあるか秋の陽は贋金にせがねのごと黄菊を照らす歌集「一夏」(平成5年・1993)註なかなか難解な歌だが、潜在的な主体である「私」にとって「天与の(天の与えたもうた)絶対者」であるかのごときわが子を“仰ぎ見ている”時に、秋の陽に照らされた黄菊の美しささえ、ふと「贋金」のように空疎なものに感じられた、というようなことだろうか。現代短歌の俊英による、高度な隠喩が用いられて含蓄に富む、魅力的で謎めいた一首。

2010年11月07日

コメント(0)

-

くまんパパ 寝ねがてにここにひそめる骨法ありと

くまんパパ寝いねがてにここにひそめる骨法こつありと 米川千嘉子ひた読む秋夜* 寝ねがてに:寝付けずに。眠れずに。

2010年11月06日

コメント(0)

-

尖閣沖・中国漁船衝突 ビデオ流出

9月に尖閣諸島沖の日本領海で中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突した事件で、海上保安庁側が撮影したビデオ映像・音声が動画投稿サイト「ユーチューブ」に流出したことは、広く衝撃をもたらしている。これが正真正銘の本物であることは、政府当局も事実上認めているという。□ 中国漁船の「よなくに」への追突の瞬間は、2:00頃から。□ 中国漁船の「みずき」への追突の瞬間は、1:00頃から。(この動画は削除される可能性があります。)何となく、流出もあり得るのではないかと、ひそかに危惧(期待?)していたが、あまりにも突然に実現した形だ。緊迫した中でよくこれだけ冷静に撮れたと思う、横長ハイビジョンサイズの、かなり鮮明で臨場感のある動画である。百聞は一見にしかず、明らかに中国側に非があることが一目瞭然だと思う。中国「漁船」の船員たちの“冷静沈着”ぶりや操船の巧みさなどから、防衛・安全保障の玄人筋からは中国当局の「工作船」疑惑も改めて指摘されている。この事件は、例えば東京都内で、酒に酔った中国人が運転する車が警視庁のパトカーに故意・確信的に突っ込んできたのと同列であり、当然逮捕・起訴されて厳重に処罰されるべきケースである。処分保留のまま釈放・無罪放免した政府の判断は全く道理がなく、国民の大多数が納得しないであろう。ましてや、犯人の帰国を英雄扱いの大はしゃぎバカ騒ぎで出迎えた中国の対応は野蛮であり無法というほかはない。ひと言でいって、ならず者の振る舞いである。国際社会は嫌悪感を強めた。この動画が流出した経緯は今のところ明らかでないが、〔1〕検察庁・海上保安庁など政府部内のどこかや、出先の石垣海上保安部・那覇地検などの組織の一員による内部告発的な暴露、または、〔2〕当該画像が保存されている記憶装置(ハードディスク)などへのハッカーの侵入などが考えられるという。ハッカーの実力のほどはよくは知らないが、彼らが本気を出した場合、通常のPC並みのセキュリティなど易々と突破できるというような噂も聞く。問題の動画の保存の機密度はどうだったのか、気になるところである。初出の動画は「sengoku 38」というハンドルネームを名乗る人物によって、4日夜にアップロードされた。・・・「仙石 左派」とでも読ませるのだろうか?38という数字は、尖閣諸島を含むアメリカからの沖縄返還(1972年)から38年間、政治に翻弄されてきた海上保安庁最前線の苦渋をにじませているという見方もあるという。このハンドルネームは、逮捕された船長を自らのイニシアティブ(主導権)で処分保留のまま釈放させたといわれる仙石由人官房長官を明らかに揶揄しており、強い敵意・反感をも感じさせる。引用元となったこの動画はすでに削除されているが、デジタルコピー・ダビングが繰り返され、ユーチューブその他で出しては消され、出ては削除のいたちごっこになっている。もはや全て削除するのは不可能であろう。なお、5日の日本テレビの報道によると、この動画は中国国内のインターネットでも視聴できており、一定の反響がある模様だという。いずれにしても、流出は菅民主党政権の対中弱腰外交(「媚中」外交)などに不満を抱く人間によるやむにやまれぬ行為であろうと想像され、特に〔2〕の公務員による場合は、逮捕・懲戒免職も覚悟の上の確信犯であろう。われわれも、記事・作品の引用に際しては著作権法第32条(「引用の要件」条項)の遵守に神経を使う。それですらなかなか重大なことだが、この場合はむろんそんなものでは済まない。法律的には、国家公務員法の守秘義務違反、もしくは海上保安庁や検察庁の捜査情報の電磁的記録への不正アクセス、または窃盗などが考えられるそうである。政府側としても、わが国固有の領土である尖閣諸島に関して、中国が言いがかりをつけてきている状況を踏まえれば、国家の最高機密に近い情報(トップ・シークレット)の漏洩であり、対外的信用の失墜を含む重大な政治的失態である。もし海保からの漏洩だった場合は上級官庁の国土交通大臣の首、検察関係だった場合は法務大臣の首が飛ぶとも言われている。四面楚歌、八方ふさがりの菅政権の足元が、またしてもぐら~りぐら~りと大きく揺らいだことは間違いない。初代・内閣安全保障室長の佐々淳行(さっさ・あつゆき)氏は、けさ5日朝のフジテレビの番組でコメントし、「船長を釈放したのは間違いだったとわかる。国連などに向けて、日本が正しいという証拠を出さなかったのだから腹が立つ。正義の味方、月光仮面がいるんですよ。公務員法違反にはなるだろうが、わたしは弁護したい、よくぞ出してくれたと。それよりなんで隠したんだと」と語ったという。まことに同感である。問題の性質上、流出の「犯人」に対して諸手を上げてヒーロー・英雄とまで賞賛するには、僕は若干ためらいがあるが、その蛮勇には十分な敬意を表したい気分だ。〔尖閣ビデオ流出問題〕 野党議員「政治家に対する役人のテロか」【産経ニュース 5日】らばQ:尖閣ビデオがYoutubeに流出!? 漁船衝突の瞬間にネット中が激震らばQ:外国人はこう見た…流出した尖閣ビデオに対する海外の反応

2010年11月05日

コメント(4)

-

正岡子規 汽車とまるところとなりて野の中に

正岡子規(まさおか・しき)汽車とまるところとなりて野の中に新しき家広告の札明治32年(1899)作歌集「竹乃里歌」(明治37年・1904)汽車が停まるところとなってこの野原の中にも新しい家、広告の札が立ってゆく。註日本の近代化は鉄道の整備から始まった。全国津々浦々まで鉄道が敷設され、駅(停車場)が出来て、その周辺に街が形成されてゆく。この歌は、当時急速に開発が始まっていた東京近郊の光景の写生であろう。まさに、「坂の上の一朶(いちだ)の雲」を見ていた明治人の歌である。鉄道史的に見ると、明治29年(1896)12月に土浦線(現・常磐線)が田端から分岐して、三河島・北千住・松戸・土浦を経て友部まで開通した。ただ、この時のこの路線の始点(始発駅)は何と赤羽で、田端にも止まらなかったという。東京周辺の方は分かると思うが、ずいぶん不便だったろうと思う(現在のような日暮里・三河島間の彎曲ループ区間が敷設されて上野始発になったのは明治38年・1905)。東京・根岸の子規の自宅(現「子規庵」)からそう遠くない場所の変容を、子規も具(つぶさ)に見聞していただろう。そういった頃の一首である。なお、現・山手線になる路線も着々と出来つつあったが、環状で全通したのは大正14年(1925)のこと。広告の札:今でいう「立て看板」のようなものと解される。

2010年11月03日

コメント(2)

-

地元神社の秋祭りでヘトヘト ^^;

この週末は、地元神社の毎年恒例の秋祭りの、町会側の会所設営で大童(おおわらわ)だった。もう少し正確に言うと、当地・宇都宮の地名の由来ともなった「宇都宮二荒山(ふたあらやま)神社」の秋季例大祭「菊水祭」。歴史も規模も、当地有数の祭りである。■ 2007年の祭りの模様 流鏑馬(やぶさめ)■ 2006年の祭りの模様 1■ 同 2・・・やっていることは、だいたい毎年同じですけどね~29日(金)は、会所開きの作業で力仕事。年々歳々キツくなって来て、年齢を痛感してます~。初日の30日(土)は、台風14号の襲来で早々に中止のやむなきに至った(・・・ただし、神社本殿内で行われる本当の意味での「まつりごと」は、粛々と敢行された)。台風は、夜の間にあっという間に過ぎ去った感じで、結果的に当地ではさほど大したことはなかったが、まあ中止の判断は仕方なかったろう。昨31日(日)も、台風一過の凱風快晴とはいかず、どんよりと曇った空から時折小雨そぼ降る中、いろいろと奔走。会所閉め作業。今日もまだ、全部終わったわけではなくて、今宵はお日待ち会、すなわち〆の懇親会・宴会。町会としても、一年で最大の公式行事である。町内に支店を構える大企業の支店長などのお客さまも多く、接待に神経を使う。そんなこんなで、肉体労働と精神労働が綯(な)いまぜになった数日間で、もう若くない心身にはけっこうハード。すでにけっこうヘトヘトです~^^;

2010年11月01日

コメント(4)

-

ロシア大統領、北方領土を侵犯!!

ロシアのメドベージェフ大統領が、先ほど1日午前、わが国固有の領土である北方領土の国後島に(事前通告もわが国の承認もないまま)意気揚々と、あるいはイケシャーシャーと上陸したというニュースは、これまでの流れからすでに予想されていたこととはいえ、改めて国民各層に激しい衝撃と怒りをもたらしているロシアの元首・最高首脳が北方領土に足を踏み入れたのは、ソ連時代も含めて初めてのことだという。ロシア側が日本に対して瀬踏みを試みてきた、明白で野蛮な示威行為(デモンストレーション)であり、不敵で傲慢な挑発行動である。日本政府は、完全にナメられ切っている。くわしい事実関係や今後の日ロ関係に与える影響の分析などはマスメディアの報道に譲るが、これで仙石由人内閣・・・いや、菅直人民主党内閣はメンツ丸つぶれ、(もともとあったのかどうかも疑問だが)最低限の威信も地に堕ち泥まみれである。中国の尖閣諸島領海侵犯事件も含めて、完全に菅政権のあきれた弱腰外交、というよりむしろ「外交の不在・非存在」が招いたものである。日本国民が持ち合わせている健全で良識的なナショナリズムが、醜い足で踏み躙(にじ)られたこの問題は、無能無気力無為無策の菅民主党政権への引導にもなり得ると観測される。もともと夏の参院選惨敗後、半ばレイムダック(死に体)になっているヨタヨタ菅内閣だが、これにてほぼ「オワター\(^o^)/」な状況に追い込まれたといって間違いないだろう。僕なんかは、内心とうの昔に菅政権を見限っているところだが、これでやっと広汎な国民の皆さんも最終的に見離すきっかけになったといえるだろう。・・・短い間でしたが、ご苦労さまでした露大統領、北方領土を訪問 歴代元首で初【読売新聞】 【モスクワ=山口香子】ロシアのメドベージェフ大統領は1日午前、北方領土の国後島を訪問した。 ロシア、旧ソ連の最高首脳による訪問は、1945年に旧ソ連が北方領土を不法に占拠して以来初めてだ。日本側は訪問を見合わせるよう求めていたが、大統領は北方領土訪問を強行し領有権を誇示した。日露の領土交渉は一段と複雑化し、経済を含む両国関係全体への悪影響は避けられない。 メドベージェフ大統領は1日午前10時すぎ(日本時間同9時すぎ)、サハリンのユジノサハリンスクから国後島のメンデレーエフ空港に専用機で到着。中心都市の古釜布(ユジノクリリスク)近郊で、ロシア政府が整備した地熱発電所などを視察した。 インターファクス通信によると、大統領は発電所で、国後島での携帯電話の普及状況について触れ、「携帯電話は普及しているが日本のものではない」などと述べた。訪問は国後島のみの予定で、数時間程度と見られる。 メドベージェフ大統領は、横浜市で13日から開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に出席するため訪日し、菅首相と会談する予定。北方領土への上陸は、日本側の中止要請を無視する形で訪日目前のタイミングで行われた。 大統領は、2009年2月、麻生首相(当時)との会談で、領土問題について「独創的で型にはまらないアプローチ」の必要性に言及し、解決に前向きな姿勢を見せた。だが最近では、日本との経済関係の発展に意欲を示す一方、領土問題では4島の引き渡しを求める日本に対する強硬な発言が目立っていた。 メドベージェフ大統領は、今年9月下旬、訪中の帰路に北方領土を訪問する意向だったが、悪天候などのため断念。その際、「近い将来、必ず訪問する」と述べていた。[2010年11月1日 11時41分配信]

2010年11月01日

コメント(2)

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

-

- 好きなアーティストは誰??

- 今日の朝はヒゲダンを聴きました☆&サ…

- (2025-10-26 11:00:38)

-

-

-

- 福山雅治について

- 福山雅治PayPayドームライブ参戦

- (2025-09-29 12:53:35)

-

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-