2010年03月の記事

全45件 (45件中 1-45件目)

1

-

西行 ねがはくは花の下にて春死なむ

西行(さいぎょう)ねがはくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月もちづきのころ山家集願うのは桜の花のもとで春死のう。その如月の満月の頃。註(花の)下:読み方は、「もと」と「した」の両説があり、確定し難い。如月の望月:旧暦2月15日の満月のこと。新暦では例年、3月末~4月初め頃の桜の季節に当たる(今年はきのう3月30日)。・・・今ふと気が付いたので、急遽掲載しました。ねがわくは・・・死なむ:「願うことは・・・死ぬであろうこと」の意味なので、この「む」は終止形でなく連体形で、「こと」などが省略されている「連体形の準体言」用法と思われる。西行:本名、佐藤義清(のりきよ)。「歌聖」といわれ、後世の詩歌への影響は絶大。俳聖・松尾芭蕉の傾倒ぶりは有名。若い頃は、鳥羽上皇院政下の北面の武士(御所の南大門を守った天皇家の近衛兵)で、武勇を以って聞こえた。あの平清盛とも同い年の同僚で、親友だった。この友情は晩年まで続き、伊豆の流人だった挙兵前の源頼朝や、奥州平泉の藤原秀衡を尋ねたりしている。あるいは、政治的な含みがあったのかも知れない。1140年、23歳の時、卒爾として地位も妻子も捨てて出家し真言宗の僧侶となり、現世(げんぜ)への執着に苦しみながらも、各地を漂泊して数々の名歌を詠んだ。伺候した一条天皇の崩御で世を儚(はかな)んだとも言われるが、詳細は不明。ほとんどの歌は家集「山家集」に収められ、新古今和歌集にも多数入集している。仏教の至上の目的である、輪廻転生の煩悩から解脱して西方浄土へ行くという祈願を示す「西行」という出家名も印象的である。なお余計なことかも知れないが、経歴を見ても決してなよなよした青白きインテリではなく、むしろマッチョな、「ボディガード」のケビン・コスナーみたいな、男っぽい男だったとも思われる。マッチョ系の作家、アーネスト・ヘミングウェイとか、三島由紀夫とか、石原慎太郎みたいな感じだろうか(?)この歌に詠んだ(予告した?)通り、西行は健久元年(1190)の旧暦2月16日(今年はきょう3月31日)に入寂した。奇しくもこれは、釈迦(ゴータマ・シッダールタ、紀元前566頃-前485頃)の涅槃(ニルヴァーナ)と同じ日であった。当時としてはかなりの長命といえる72歳の天寿を全うした。なお、現在は2月15日が西行忌とされているという。・・・ちなみに、畏れ多くも、本歌取りしますたくまんパパねがはくはもみぢのもとにわれ死なむ妻に看取られ寄り添はれつつ(「短歌人」本年2月号掲載作品)

2010年03月31日

コメント(6)

-

大河ドラマ「龍馬伝」第1部完結

28日(日)、NHK大河ドラマ「龍馬伝」の第1部が完結した。これで、壮大な導入部というべき第1部“Season I RYOMA THE DREAMER”が終わり、4月から第2部の“Season II RYOMA THE ADVENTURER”が始まるらしい。なお、詳しいストーリーやレビューは、楽天ブロガー仲間で「大河アナリスト」である(?) のの雪さんのブログと、そこに付いている多数の力作トラックバックに譲ります~最終回は、よかった~っ、泣けたよ~。まさに前半のクライマックスだった。坂本龍馬が毒入りの茶を飲んで血反吐を吐いて死ぬ、衝撃的な(岩崎弥太郎の見る幻想)シーンが、実は翌朝、夢にまで出てきて、魘(うな)されて目が覚めた次第である。ただ、後に龍馬の後ろ盾の一人となり、明治政府においても維新の功臣として重きをなした後藤象二郎ともあろう者が、龍馬への単なる嫉妬から岩崎弥太郎に暗殺指令を出し、茶に毒を盛らせるだとか、当代一流の人物であった武市瑞山(半平太)ともあろう者が、藩の重臣・吉田東洋に「お前が大っ嫌いじゃ~」と罵られて足蹴にされたぐらいで恨み骨髄になって暗殺司令を出すとかは、いくらなんでも歴史的真実から見て皮相じゃないかとは思った。・・・子供のケンカじゃないんだから大の大人の、当時のひとかどの武士が、日本国の未来をかけて政治闘争・イデオロギー闘争をやっているのであるから、そんな私憤で動くとはちゃんちゃらおかしいよね。また、龍馬と弥太郎が初めて対面したのは、それぞれそれなりに出世を遂げていた時期の長崎だったそうで、若き土佐時代には互いに見たことも会ったこともないというのが歴史的事実らしいから、そうだとするとこれまた作りすぎの感は否めない。そんなに作り話ばかりしなくても、歴史はありのままそのままそれ自体で十分面白いと、僕なんかは思うんだけどね~。・・・とはいうものの、こういう時代考証的な細々としたことは、言い出すとキリがなくて、真実追求と大野暮コンコンチキは紙一重だというのも確かであろうから、これにて口を噤むことにする。まあ、ドラマとしては抜群に面白いので、諒としませう。さて、次回からはいよいよ、修羅の巷の土佐から命懸けで脱藩した龍馬の、悩み苦しみながらも幕末の動乱の中を青龍のごとく飛翔してゆく、縦横無尽・神出鬼没の活躍が始まる。その一方で、歴史の激烈な混沌は容赦なく前途有為の青年達を呑みこんで行き、今活躍している登場人物のほとんどが死屍累々となって斃(たお)れてゆく、血で血を洗う悲劇が展開されてゆくことになる。視聴者としても、心の準備が必要であろう。第1部最終回は、幕末の混沌のエネルギーが渦巻き、身辺にも危機が迫り、もう土佐にくすぶっているわけにはいかない龍馬の置かれた状況と気持ちが、おおむね腑に落ち納得できた。

2010年03月31日

コメント(2)

-

小学生にも短歌・俳句──「ゆとり」脱却、大賛成

きのう30日、学習指導要領の全面改訂後初めての小学校教科書検定結果が発表された。文部行政史上、未曽有の大失策・大失態で、一時は破綻と混乱の極に陥っていた「ゆとり教育」路線が、やっと完全に清算されて影を潜めたという朗報は、昨日からの各メディアの報道などで皆さんご存知の通りである。僕の親戚には学校教師が複数いるので、その混乱ぶりはつぶさに聞いていた。笑いが止まらないのは学習塾ばかりなり、の本末転倒であったようだ。われわれ保護者、現場の教師などの当事者や、心ある国民各層からも、悲鳴にも似た猛反発が噴出していた天下の愚策が撤回されたことは、まさに「過(あやま)ちて改めざる、これを過ちと謂う。過ちては改むるに憚(はばか)ることなかれ。」(論語)であり、慶賀の念に堪えない。国語教科書では、日本の伝統文化を重視。小学3・4年から初歩的な短歌・俳句を教えることになったという。全く異論の余地がなく、いいことであろう。一部の反日左翼勢力やメディアなどは、相変わらずゴチャゴチャとワケの分からん文句を言っているようだが、健全な保守層の国民の一人として、諸手を上げて賛成を表明する。もう一歩進んでいえば、僕は煎じ詰めれば和歌・短歌こそが日本文化の精髄であり、世界最高水準の文学・文化だとさえ思っている短歌フェチ男なので、反対論などはくだらんノイズにしか聞こえない。ちなみに、実際に教えられる短歌・俳句は、例えば下段に引用したような名作であるという。僕たちが子供の頃は、こうした名句・名歌の類いは普通に読む文章にも出てきたし、周辺の大人たちも自然に口にしていて、「門前の小僧、習わぬ経を読む」式に、誰に教わるということもなく何となく知っていたものだ。・・・が、今はこうした社会的素地というか、環境が失われている。学校で一律に教えるほかはないだろう。レベルとしても、この段階では古典文法などの高度な内容が要求されるわけではなく、楽しみながら親しめばいのだろうから、きわめて妥当な線であろうと思われる。■ 明治図書・国語教科書立ち読みウェブサイトより(・・・ページ内の「画像で立ち読み」ボタンをクリックすると、実際のレイアウトのポップアップ画面で読めます。)【俳句】古池や蛙飛び込む水の音五月雨(さみだれ)を集めて早し最上川夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡──松尾芭蕉菜の花や月は東に日は西に五月雨や大河を前に家二軒春の海終日(ひねもす)のたりのたりかな──与謝蕪村雪とけて村いっぱいの子どもかな名月をとってくれろとなく子かな大根(だいこ)ひき大根で道を教へけり──小林一茶白魚やさながら動く水の色──小西来山赤とんぼ筑波に雲もなかりけりいくたびも雪の深さをたずねけり──正岡子規遠山に日の当たりたる枯野かな──高浜虚子赤い椿白い椿と落ちにけり──河東碧梧桐木がらしや目刺に残る海のいろ──芥川龍之介【短歌(和歌)】天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも 安倍仲麿(あべのなかまろ)夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを雲のいづこに月やどるらむ 清原深養父(きよはらのふかやぶ)月見ればちぢに物こそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど 大江千里(おおえのちさと)君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな 藤原義孝(ふじわらのよしたか)* 短歌は、すべて藤原定家編「小倉百人一首」より教科書検定 愛国心、色濃く【毎日新聞】 30日に検定結果が公表された小学校教科書は、「学力向上」の狙いから分量を増やしただけでなく、日本の伝統文化に関する記述を大幅に増やしたのも特徴だ。「愛国心」を掲げた改正教育基本法の理念が色濃く反映された結果と言え、国語の3年で俳句、5年で古文・漢文も登場。社会では地図上の竹島と韓国の間に国境線を入れるよう求める検定意見が初めて付いた。【加藤隆寛、内橋寿明】 ◇伝統文化の記述拡充 小学3・4年で短歌・俳句 印象派やめ「風神雷神図」 国語では11年度実施の新学習指導要領に基づき、5~6年で古文・漢文の学習と音読が新たに加わり、3~4年では短歌と俳句を学ぶ。これらは一部の小学校教科書で扱われた例はあるが、全教科書に本格導入されるのは初めて。1~2年では「ヤマタノオロチ」「いなばの白うさぎ」などの神話も登場した。 他にも狂言の音読や国宝▽雅楽器▽宇治拾遺物語――など、伝統文化が次々と登場。図工では西洋の印象派絵画を「風神雷神図」「鳥獣戯画」など日本画に入れ替え、算数では江戸時代の和算の紹介ページが増加。東京書籍の家庭科(5・6年)では伝統的な食事として「ご飯とみそ汁」の記述が4ページから6ページになった。 古典をはじめとするこうした記述の拡充について、神奈川県内の小学校女性教諭(30)は「子供は結構、(古典に)食いついてくると思う。普段聞き慣れない言葉に触れることを面白がるから」。ある教科書編集者は「昔も今も人は同じようなことを考えていたのだと知れば、中学で古典を学ぶ時に身構えなくて済む」と言う。 一方、指導歴40年の埼玉県朝霞市立朝霞第十小、三輪民子教諭(62)は「昔の人の思いを知るのは大事なことだが、(古典などの)あえて難しい素材を持ってくるのは疑問。『意味が分からないうちから覚えさせ、愛国心を育てよう』という狙いを感じる」と懸念した。[毎日JP 3月31日(水)13:00]小学教科書、ゆとり決別文科省検定、11年度から25%増ページ【読売新聞】 文部科学省は30日、2011年度から小学校で使用される教科書の検定結果を発表した。 「ゆとり」が特徴だった学習指導要領を全面改定し、学習内容を充実させた新指導要領に基づく初めての教科書で、学力低下不安から内容を増やした現行教科書と比べ、平均ページ数は全体で25%、算数で33%、理科で37%増えた。基礎の反復や実験、観察も増え、情報を使いこなす力、思考力、表現力の向上も意識された。日本の伝統文化も多く盛り込んだ。 教科書の内容は、ゆとり教育を反映した00年度検定の教科書(02年度供給)で大幅に削減。03年度検定(05年度供給)で要領を超えた「発展的記述」を取り入れて増やされたが、今回の検定で「ゆとり」から完全に決別した。ただ、教える内容の選択が現場に委ねられた面もあり、今後は授業時間の確保や教師の質向上が課題となる。 今回の09年度検定で合格した小学校教科書は9教科の計148点。各教科ともページ数を増やし、特に主要教科で質量とも充実した。00年度と比べると、平均ページ数は全体で43%、理科と算数で67%増。理数、社会では、標準的なB5判より横に長い「AB判」が、現行の7倍の42冊に増えた。 国語では、新聞記事の編集の仕方や書き方に注意して読むことを通じ、言語能力を高めようとする活動が登場。社会では、インターネット上の情報が正確か否かを読み解く力などを身に着けるページが充実した。[読売新聞 3月31日付]

2010年03月31日

コメント(2)

-

山上憶良 憶良らは今は罷らむ子泣くらむ

山上憶良(やまのうえのおくら)山上憶良の臣おみの宴うたげを罷まかるの歌憶良らは今は罷まからむ子泣くらむ それその母も吾あを待つらむそ万葉集 337憶良めはもう退出いたしましょう。子が泣いているでしょう。そう、その母も私を待っていましょうぞ。註人名、それも自分の名前を詠みこんだ和歌は、まず類例が思い当らない(現代短歌の世界では、巨匠・河野裕子氏が「ゆうこちやん」をよく登場させていて素敵かつカワユイが)。人名の入った歌として思いつくのは、大伴家持「石麻呂いはまろに吾物申す夏痩せに良しといふものぞ鰻むなぎ取り食めせ」(万葉集 3853)があるが、これも戯咲(ユーモア)の歌である。それその母:「その彼(か)の母」と読む説もあり(国文学者・中西進氏)、その方が正しいかも知れない。いずれにせよ、作者の母親でなく子供の母(すなわち作者の妻)であることを明示する言い回し。【原文(万葉仮名)】憶良等者 今者将罷 子将哭 其彼母毛 吾乎将待曽

2010年03月30日

コメント(0)

-

大伴旅人 生けるものつひには死ぬるものにあれば

大伴旅人(おおとものたびと)生けるものつひにも死ぬるものにあれば この生よなる間まは楽しくあらな万葉集 349生きとし生けるものは終ついには死んでしまうfragileこわれものなのだからこの生ラ・ヴィの間は楽しくあろう。註(あら)な:「・・・しよう」。活用語(この場合は、動詞「あり」)の未然形に接続して、話者の意志を示す上古語終助詞。万葉集に頻出する。奈良時代の普通の話し言葉だったのだろう。その後、意思の助動詞「む」に取って代わられ、消滅した。【原文(万葉仮名)】生者 遂毛死 物尓有者 今生在間者 樂乎有名

2010年03月30日

コメント(2)

-

大伴旅人 この世にし楽しくあらば来む世には

大伴旅人(おおとものたびと)この世にし楽しくあらば 来こむ世には蟲に鳥にもわれはなりなむ万葉集 348この世でさえ楽しくいられるのなら来世では虫にも鳥にも私はなるだろう。註ご紹介している万葉集の大伴旅人の一連は、真情とユーモア溢れる「酒ほめの歌」として古来有名であり、古今の酒飲みが泣いて喜ぶ名作である。万葉集は、古今集以後のような勅撰和歌集(天皇の命で編まれた国家的・公的な歌集)ではなく、旅人の子である大伴家持が最終選者であり保管者であった“大伴家家宝”とでもいうべき私家版詞華集(アンソロジー)のようなものだったと考えられている。家持にとってみれば、在りし日の父やその周辺の人々を偲ぶ便(よすが)でもあったろう。この歌では、輪廻転生の仏教思想を踏まえた上での、「生きてるうちが花なのよ、死んでしまえばおしまいよ」宣言である。言説もここまで来ると、凄みというかやや狂気すら帯び、精神のバランスを欠いて酒乱じみており、旅人の酒が必ずしも楽しいだけのほのぼのしたものではなかったことが推察されるに至る。要するに、平たく言えば、アル中(アルコール依存症)だったのであろう(笑)「フェチ(フェティシズム)」の本来の語義「物心崇拝」に照らしても、「酒ほめ」というよりは「酒フェチ」めいた感じも漂っている。いくら酒好きでも、そこまで言うかな~みたいな。これらの歌を詠んだ当時、旅人は大宰府長官。今の言葉でいうと「道州制」の「九州総督」みたいな政府高官で、庶民から見れば雲の上の人だったが、本人は都の中央政府から「左遷された、飛ばされた」という意識があり面白くなかった上に、この地で最愛の妻を亡くしたこともあって、憂さ晴らしの酒を呷っていたらしい。そもそも当時、思うがままに酒を呷れること自体、庶民から見れば贅沢の極みであったが、それぞれ人に言えない鬱屈・懊悩ってものはあるものだ。今年のNHK大河ドラマで、実質的な土佐藩の権力者(前藩主)・山内容堂(近藤正臣)も始終酒を呑んでいるが、それなりの重苦しい苦渋があったのだろうと容易に察せられる。きわめて優れた歌人でありつつ、冷静沈着かつ当時有数のインテリジェントな部下であった山上憶良は筑前守、今でいう「福岡県知事」ぐらいに当たり、こうした懐刀の切れ者の官僚がいたので、何とかかんとか職責が務まっていたのかも知れない。しかしながら、だからこそ、単なる「花鳥酒詠」(?)に留まらない旅人の、人生詠としての深みがあると言い得るのだと僕は思っている。

2010年03月30日

コメント(2)

-

大伴旅人 世の中の遊びの道にすすしきは

大伴旅人(おおとものたびと)世の中の遊びの道にすすしきは 酔ひ泣きするにあるべくあるらし万葉集 347〔い〕世の中の遊びの道で一番すっきりするのは酒を飲んで酔い泣きすることなのであるらしい。〔ろ〕世の中の風流の道に一所懸命励むよりは酒を飲んで酔い泣きするのがなすべきことであるらしい。註普通は〔い〕の文脈で読めばいいのだろうが、「すずし」の解釈によっては、上2句の意味がほぼ真逆の意味である〔ろ〕も成り立つ。ただ、いずれにしても大意としては、酔って泣くことが一番なのだという飲兵衛の中年の主張は変わらない。遊び:「あそび」、「みやび」、「すさび」などと読める。おおむね同義だが、それぞれ若干のニュアンスの差異がある。すすし:現代語「涼しい」の語源だが、上古語としては、「冷涼ですがすがしい」「せいせい、すっきりする」という現代語に通じるニュアンスと、「ひたむきに競って余裕がない」という両義がある。どちらにも一理あるように思われ、にわかに断定できない。あるべくあるらし:やや持って回ったような言い回しであり、作者には諧謔の意図があるのだろう。【原文(万葉仮名)】世間之 遊道尓 冷者 酔泣為尓 可有良師

2010年03月29日

コメント(0)

-

大伴旅人 夜光る玉といふとも酒飲みて

大伴旅人(おおとものたびと)夜光る玉といふとも 酒飲みて心を遣やるにあに若しかめやも万葉集 346「夜光の璧(へき)」という貴重な珠玉であっても酒を飲んで心の憂さを晴らすことにどうして及ぶだろうか。註(心を)遣る:憂いなどを晴らす、払いのける。この意味での「遣る」は、現代語でも「遣る瀬ない」などに痕跡的に残る。

2010年03月28日

コメント(0)

-

大伴旅人 価なき宝といふとも一杯の

大伴旅人価あたひなき宝といふとも 一杯ひとつきの濁れる酒にあに益さめやも万葉集 345値の付けられないほどの宝といっても一杯の濁り酒にどうしてまさっているだろう。

2010年03月28日

コメント(0)

-

大伴旅人 あな醜さかしらをすと酒飲まぬ

大伴旅人(おおとものたびと)あな醜みにく賢さかしらをすと 酒飲まぬ人をよく見れば猿にかも似る万葉集 344ああ醜!悧巧ぶって酒を飲まない人をよく見たら猿に似ているではないか。【原文(万葉仮名)】痛醜 賢良乎為跡 酒不飲 人乎熟見者 猿二鴨似

2010年03月28日

コメント(0)

-

くまんパパ 烏丸

くまんパパ 烏丸初雪の夜はやぬちにうちつどひかしらならべて浅蜊のスウプ冬たけて根菜うまきゆふべなり次女の霜やけ心配しつつじやが芋にバターならではあひすまぬ即刻却下マーガリン没三人子みたりごと湯浴みのあとはいそいそと電子レンジで酒を燗せむ贈答に食用油いまどきは迷惑だねと内緒の本音牛丼にちよい足す水雲もづくグルタミン酸とイノシン酸の饗宴ケトルより滾たぎり立つ湯を注ぎ入れ真冬はホットウヰスキーかな初詣で仏式葬儀七五三細かき規矩のあり耶蘇妻に烏丸はなどてからすままさびしく行方不明のるの字おもへりキンチョール狸に河童土佐藩主「近藤です」に魘うなさるる朝冴えわびて覚むる黎明モスラ対ゴジラのテーマ曲おとづれり和歌短歌文学方面興味なき人との会話いささむなしき前衛としてありにけむわが国の泰然自若たるべきあした坂の上の雲となりぬるわれらどちもはら歌詠むべかるなるかも煮詰まれる時は車を走らせて秘密のパワースポットへ急せく2010年2月作著作権を有します。© 2010 Daddy Bear Nohara Sakamoto All rights reserved.

2010年03月28日

コメント(2)

-

坂本野原 「短歌人」4月号掲載作品

坂本野原 「短歌人」4月号掲載作品三人子と湯浴みのあとはいそいそと電子レンジで酒を燗せむ初詣で仏式葬儀七五三細かき規矩のあり耶蘇妻に烏丸はなどてからすままさびしく行方不明のるの字おもへりキンチョール狸に河童、土佐藩主「近藤です」に魘さるる朝冴えわびて覚むる黎明モスラ対ゴジラのテーマ曲おとづれり前衛としてありにけむわが国の泰然自若たるべきあした2010年2月作著作権を有します。© 2010 Daddy Bear Nohara Sakamoto All rights reserved.

2010年03月28日

コメント(0)

-

大伴旅人 なかなかに人とあらずは酒壷に

大伴旅人(おおとものたびと)なかなかに人とあらずは酒壷になりにてしかも 酒に染みなむ万葉集 343中途半端に人であらずにいっそ酒壷になってしまいたいなあ。酒に染みてしまっていよう。

2010年03月27日

コメント(0)

-

大伴旅人 言はむすべせむすべしらず

大伴旅人(おおとものたびと)言はむすべ為せむすべ知らず 極まりて貴たふときものは酒にしあるらし万葉集 342言いようもなくどうしようもない。究極の貴いものは酒であるらしい。

2010年03月27日

コメント(0)

-

大伴旅人 さかしみと物言ふよりは酒飲みて

大伴旅人(おおとものたびと)賢さかしみと物言ふよりは 酒飲みて酔ひ哭なきするし勝まさりたるらし万葉集 341利口ぶって偉そうなことを言うよりは酒を飲んで酔って泣く方が勝っているらしいよ。

2010年03月27日

コメント(0)

-

大伴旅人 いにしへの七賢人たちも

大伴旅人(おおとものたびと)古いにしへの七賢人ななのさかしきひとたちも欲ほりせしものは酒にしあるらし万葉集 340いにしえの竹林の七賢たちもまず欲しがったものは酒であるらしい。

2010年03月26日

コメント(0)

-

大伴旅人 酒の名を聖とおほせしいにしへの

大伴旅人(おおとものたびと)酒の名を聖ひじりと負おほせし古いにしへの大おほき聖ひじりの言ことのよろしさ万葉集 339酒の名を聖と仰せになった遠い昔の大聖人の言葉のよろしさよ。註酒の名を聖ひじりと:魏の禁酒令時代に、粋人たちが酒の名をはばかって、清酒を聖人、濁酒を賢人と呼んだという故事(「魏志」)に基づく。大おほき:古くは「多し」と「大(おほ)し」は同一語。いつの間にか「おほし」の連体形「おほき」が分離して「大きい」という別の単語になった。

2010年03月26日

コメント(0)

-

大伴旅人 験なき物を思はずは一杯の

大伴旅人(おおとものたびと)験しるしなき物を思はずは 一杯ひとつきの濁れる酒を飲むべくあるらし万葉集 338確かな効きめのないものなど考えずまずは何より一杯の濁っている酒を飲むべきであるらしいよ。註濁れる酒:当時の酒は、ほとんど白濁した濁り酒・濁酒だった。清酒が一般的になったのは、江戸時代に入ってから。

2010年03月26日

コメント(0)

-

柿本人麻呂 珠衣のさゐさゐしづみ家の妹に

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)珠衣たまぎぬのさゐさゐしづみ 家の妹いもにもの言はず来て思ひかねつも万葉集 503美しい絹の衣がさやさやとしな垂れるように心が沈み家の妻に言葉をかけずに旅に出て来て思いに堪えかねるなあ。註調べの美しい歌である。和歌・短歌の真髄は、意味内容もさることながら、調べ(諸説紛々だが、格調ある韻文的表現のもたらす詩情といったところが最大公約数か)であるという定説が思い起こされる。「珠衣のさゐさゐしづみ」は決定的に美しい。背景の状況説明が要るだろうか。万葉集原文にも特に解説は付いていないので、推測を交えて勝手に解釈するが、まず、うらやましくも、当時は妻問い婚、招婿婚(しょうせいこん)、すなわち婿入り婚、もっと平たく言えば「通い婚・夜這い婚」だったので、一夜限りの恋も多く、なすべきことをなした翌朝(の別れ)のことを「後朝(きぬぎぬ)」と言い、日本古典文学・和歌の最重要概念・情緒である。女(妻)の家に行くも行かないも、いわば男の勝手であり、継続して訪れていれば社会的にも「夫婦」と見なされ、そのまま住み着いてしまう場合も少なくなかったようだが、家屋敷は女性(女系)が相続するのが当時の制度だった。これを、お気楽でうらやましいと見るか、男はつらいよと見るかは、主観の問題であろう。また、「(お)見限り」で、女のもとに通わなくなれば夫婦は離婚したと見なされ、当事者のあきらめも早かったようである。もちろん、時には男と女のドロドロした感情がもつれ合うこともあったと思われるが。・・・お~コワ。こういった状況が前提にあるので、現在とはかなり背景が異なる。また、同様に万葉集に説明はないが、おそらくこの「旅」は、たぶん政治的な任地への「赴任」のことだと思われる。柿本人麻呂は、和歌の方では隔絶した天才で、後世「歌神」とまで称えられているが、官位(政治的地位)は低く、おそらく天皇に随行した舎人(とねり、しいて今で言うなら、「宮内庁職員」みたいな感じ?)であり、その文才を見込まれて、折々宮廷歌人みたいな働きをしていたものと、一般的には見られている。ただし、これについては、いろいろと異論反論も多く、特に梅原猛氏の「水底の歌 柿本人麿論」は政治的陰謀に巻き込まれた悲劇の貴公子像を呈出して騒然となったが、定説とまでは言えない。ともあれ、おそらく命令とあればどこへでも行かなければならないのが、昔も今も宮仕えのつらさであり、あるいはどこか田舎の政庁(役所)に、何年か飛ばされたのかも知れない。当時(奈良時代)は、まだもちろん「京都(平安京)」はなく、都は今の奈良県付近をうろうろ移動していたわけだが、どこに行かされるにしても、都を除けば、日本全国本当に草深いド田舎で、「都落ち」「左遷」の感じは免れなかったろうと思われる。・・・その哀愁も、この一首からうかがえると言っては、うがちすぎかも知れないが。思ひかね:古語動詞「かぬ」は「堪えかねる」の意味。「かなし(哀し、悲し)」と同語幹であるとする説もあるが、不詳。

2010年03月26日

コメント(0)

-

後鳥羽上皇 見わたせば山もとかすむ水無瀬川

後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)見わたせば山もとかすむ水無瀬川みなせがは 夕べは秋と何思ひけむ新古今和歌集 36見渡せば山の麓に霞んでいる水無瀬川。夕べの趣は秋に限ると何を思い込んでいたのだろう。註水無瀬川

2010年03月24日

コメント(0)

-

大江千里 鶯の谷より出づるこゑなくば

大江千里(おおえのちさと)鶯の谷より出づるこゑなくば 春来ることをたれか知らまし古今和歌集 14ウグイスが谷から出てくる声がなければ春が来ることをいったい誰が知るだろう。

2010年03月24日

コメント(0)

-

槇原敬之 The Average Man Keeps Walking

信号待ちウィンドウに映る平凡な自分を見て思った運命の人がこの僕を探し出すのは難しそうだ槇原敬之「The Average Man Keeps Walking」歌詞全文■FM-TOKYO(JFN)系全国37局ネット(毎週日曜17時~)ラジオドラマ「あ、安部礼司 BEYOND THE AVARAGE」エンディング・テーマソング■安部礼司・情報ブログ“つかみはOK”というべき冒頭の歌詞である。このあとに展開されてゆく歌詞が何とも照れくさい。よくもまあ、いい年をした大人が、こういった“純粋な”青くさい歌詞を堂々と書いて、メロディを付けて歌い上げて発表できるな~と、その度胸にはいつも感服している。また、どの歌詞もきわめて(あるいは、過剰なまでに)論理的に構成されていて、言い換えればかなり理屈っぽいといえるが、その理屈っぽさがある種の“青春性”とユーモアに転化しつつ、リアリティと説得力をもたらしている。けっこうロマンチックな語彙を使っても、キザな感じがほとんどしない(やや自虐的な?)ところも本人の実直な人柄(・・・および、あの顔?)の人徳と言うべきであろうか。僕は密かなる、隠れフマキラー、いや、マキハラーである。・・・人前では、槇原敬之が好きだなんて言わないよ絶対

2010年03月23日

コメント(0)

-

沈丁花 / 松任谷由実 春よ、来い

淡き光立つ 俄雨にわかあめいとし面影の沈丁花じんちょうげ溢るる涙の蕾つぼみからひとつ ひとつ香り始める松任谷由実「春よ、来い」松任谷由実 春よ、来い 歌詞全文

2010年03月22日

コメント(4)

-

後鳥羽上皇 ほのぼのと春こそ空に来にけらし

後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)ほのぼのと春こそ空に来にけらし 天あまの香具山霞たなびく新古今和歌集 2ほのぼのと春は空にやって来たらしいなあ。天の香具山に霞がたなびいている。註新古今和歌集編纂の事実上の“勅命者”であった後鳥羽院による、おおどかなる名歌。万葉集1812「ひさかたの天(あめ)の香具山このゆふべ霞たなびく春立つらしも」の本歌取り。春こそ:「こそ」があるので、強調・詠嘆のニュアンスになる。天:万葉集では普通「あめ」と読み、古今集以後は「あま」と読む。ちなみに「雨」は、あるいは同じ語源(推定「天つ水」などの約)か?(くまんパパ説)。

2010年03月22日

コメント(0)

-

散りぬとも香をだに残せ梅の花

よみ人知らず散りぬとも香かをだに残せ梅の花 恋しきときの思ひ出にせむ古今和歌集 48たとえ散ってしまっても香りだけは残していってくれ、梅の花よ。恋しくてたまらない時の思い出にするから。

2010年03月21日

コメント(2)

-

あな憂目に常なるべくも見えぬかな

よみ人知らずあな憂う目に常つねなるべくも見えぬかな 恋しかるべき香かは匂ひつつ古今和歌集 426ああ、憂(うれ)いだなあ。この梅の花は、目に常在なものとも見えないなあ。(・・・「色は匂えど散りぬるを」の、色即是空だなあ。)世俗の常人には恋しいのであろう香りは匂っていながら。註言い回しがやや難しいが、梅の花にこと寄せて、仏教的な無常観がストレートに詠まれている、一種の道歌(思想的な内容の歌)といえる。独特の面白さがあると思う。作者は僧侶であろうか。憂う目:「梅」にかけてある。

2010年03月20日

コメント(0)

-

普天間移設先は沖縄県内――読売新聞

けさの読売新聞朝刊が1面トップで伝えたところによると、政府は17日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先候補地として、〔1〕同県名護市などにある米軍キャンプ・シュワブ陸上部と、〔2〕同県うるま市の米軍ホワイトビーチ沖を埋め立てる二つの案を米側に提示し、交渉に臨む方針を固めたという。両案ともに過去の日米協議で検討され、米側はいずれも却下した経緯がある。複数の政府関係者が明らかにしたもので、早ければ月末に予定される日米外相会談で伝える見通しだという。読売新聞の大スクープと言える。普天間移設、2案提示へ 合意困難か【読売新聞】シュワブ陸上部案の場合、500メートル級の短い滑走路かヘリ離着陸帯を建設し、普天間飛行場の機能を徳之島(鹿児島県)や馬毛(まげ)島(同)などに分散移転することになるという。先日の産経新聞スクープが伝えたことと一部呼応する。な~んだ、やっぱりそんなことだったのかと、基地負担の重圧に長年喘いできた沖縄県民の激しい反発はもちろん、われわれ全国民の失望・落胆も極めて深刻で、超ガックリである。「最低でも県外、できれば国外へ」と鳩山首相が昨年来豪語してきた最低ラインも踏みにじる沖縄県内であったことと、アメリカ側がまず飲まない非現実的な案だという点で、二重苦の幻滅である。鳩山政権の外交・安全保障政策は、今や救い難い惨状に陥ったといえよう。ただ、読売が「新聞辞令」式に報道したことによるアナウンス効果の反作用(リアクション)で、改めて政府が威信をかけ、躍起になって別の候補地を探すという動きも予想されるが、哀しいかな“打ち出の小槌”はどこにもなく、首相自らが言質を与えている3月中の政府案決定までには、あまりにも時間がない。この展開が、遠からず「政局問題」になることは明らかで、首相自らが期限を切った5月末までには激動も予想される。今夏の参議院選挙を控えて、鳩山民主党政権にとって致命的なダメージとなることも織り込まれる事態となった。少し話は変わるが、いわゆる「トヨタ・バッシング」は、リコールの対象となるような技術的な問題も多少あったのかも知れないが、それ以上にアメリカ政府・議会を中心とする政治的な意思・思惑が作用していると見る向きは多いだろう。明確な根拠はないが、これは迷走する日本民主党政権の外交・安全保障防衛政策に対するアメリカからの警告(ウォーニング)、揺さぶりである可能性はあると見る。さらにいえば、小沢氏への対米敵視的(反米的)な体質への隠微な恫喝かも知れない。アメリカという国は中央情報局(CIA)を有し、こういったことをやる時はやる国だ。かつてアメリカの意思に反する形で中国に接近した田中角栄首相は、ロッキード・スキャンダルで追放され一敗地に塗れた。その洗練された再現と見る方は少なくないのではないか。

2010年03月18日

コメント(2)

-

藤原定家 おほぞらは梅のにほひに霞みつつ

藤原定家(ふじわらのていか、さだいえ)おほぞらは梅のにほひに霞みつつ 曇りもはてぬ春の夜の月新古今和歌集 40大空は梅の彩りと香りに霞みつつそうかといって曇り切るわけでもない幻のような春の夜の月。註有心幽玄(うしんゆうげん)の新古今調を代表する、定家彫心鏤骨(ちょうしんるこつ)の名歌の一つ。同歌集55、大江千里「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」の本歌取り。にほひ:一語で簡明に対応する現代語はない。主として、はなやかで溢れこぼれるような美しい情景や色合い(視覚)について言うが、妙なる芳香(嗅覚)や余韻(一種の詩情、脳内感覚)なども含意する。この意味の一部(嗅覚)だけが現代語「匂い、臭い」に残った。具体的には、花や紅葉、女性の美しさなどについて用いることが多い。井上陽水/奥田民生/小泉今日子「月ひとしずく」歌詞

2010年03月16日

コメント(2)

-

大江千里 照りもせず曇りもはてぬ

大江千里(おおえのちさと)照りもせず曇りもはてぬ春の夜の 朧月夜に如しくものぞなき新古今和歌集 55照りもせず、そうかといって曇り切ってもしまわない春の夜の朧月夜に及ぶものはないなあ。註はてぬ:「果てぬ」だが、現代語と異なり「・・・しきらない」の意味。

2010年03月16日

コメント(2)

-

鳩山政権失速、きりきり舞いの急降下へ

けさの朝日新聞が1面トップで伝えたところによると、最新世論調査での鳩山内閣支持率は32%で、前回調査の37%から5ポイント下落した。不支持率は47%で漸増した。直近の時事通信社の調査でも、支持率30.9%(4.8ポイント減)と、ほぼ呼応する結果となっている(不支持率は、3.8ポイント増の48.5%)。政権基盤の危険水位とされる30%割れが確実となり、綻(ほころ)びに全く歯止めが掛からない状態が続いている。・・・失望、幻滅、日々新たなる民主党政権の明日はいずこ?一方、同じくけさの産経新聞1面トップによると、鳩山首相は米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先の候補地として、鹿児島県の徳之島を検討するよう、防衛省に指示したことが昨日までに明らかになったという。複数の政府・与党関係者が明らかにしたとのことである。産経の一大スクープ記事である。「徳之島」の検討指示、普天間移設で首相【産経新聞】首相は今日午前、記者団に対して即座にこの事実を否定したが、「指示した」のか「打診した」のか「ご相談した」のか「鎌を掛けた」のか「観測気球を揚げた」のか何だか知らないが、何らかの働きかけをしたことは事実と見られている。さらに、アメリカ国務省で東アジア・大洋州政策を統括するキャンベル次官補が、明日予定されていた訪日および外務省との協議をドタキャンした。普天間移設問題での鳩山政権の迷走ぶりに愛想が尽きたものと観測されている。政権末期の閉塞状況に焦りまくる首相のウルトラCの秘策は、果たして成就するのだろうか!?・・・それほど興味もないけどね

2010年03月16日

コメント(2)

-

菅原道真 東風吹かばにほひおこせよ梅の花

菅原道真(すがわらのみちざね)東風こち吹かばにほひおこせよ梅の花 主あるじなしとて春を忘るな拾遺和歌集 1006東風が吹いたなら妙なる香りを起こして届けてくれ。梅の花よ主人がいなくなったからといって春を忘れるな。註右大臣(今でいうなら、実権のある副総理ぐらいのポジション)だった人格者・菅原道真は、藤原氏との熾烈な政権抗争に敢えなく敗れ、太宰権帥(だざいのごんのそつ、現在の福岡県副知事ぐらい)に“飛ばされ”(左遷され)憤死し、朝廷に数々の祟りをなしたと伝えられる。大宰府天満宮は、もともとその怨霊を鎮めるために建立されたものである。史上名高い祟り神、保元の乱の崇徳上皇(崇徳院)をはじめ、日本の神社にはこういった類いの由来を持つものが少なくない。神道思想では、怨霊を恭(うやうや)しく祭ることによって、いわば負のパワーが絶対値を保ったまま大いなる守護霊に変換されると解する。この名歌は、道真が京都の自邸の梅を思い浮かべて、悲嘆を込めて詠んだ歌。その梅が、道真を慕ってある一夜、大宰府天満宮まで飛んでいったという「飛梅(とびうめ)伝説」も有名。■大宰府天満宮公式ウェブサイト東風こち:「春風」よりは冷たく、ちょうど今頃の早春に吹く、やや強い東風。ヨーロッパ・地中海地方に吹く西風ゼフュロス(ゼファー、セフィーロ zephyr)などと同様、春を告げる風として古来知られる。

2010年03月15日

コメント(4)

-

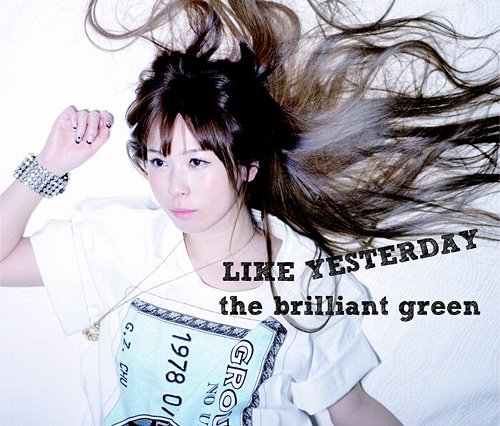

the brilliant green LIKE YESTERDAY

LIKE YESTERDAY the brilliant green久しぶりに“ブリグリ節”炸裂の、キュートでありつつ重厚でシリアスなロックバラード・チューン。才女、はたまた天女の Tommy こと川瀬智子が織り成す、切々たる歌詞と奥田俊作の神韻嫋々たるメロディとサウンドが泣かせる。・・・はっきり言って僕は、春にふさわしく萌えました~むづかしき齢よはひになれるブリグリの川瀬智子ぞいよよ妖しき(拙作──「短歌人」5月号掲載予定作品)

2010年03月15日

コメント(0)

-

栃木のいちご 究極の「とちおとめ」 2Lサイズ

栃木のいちご 究極の「とちおとめ」2Lサイズ〔送料無料〕

2010年03月14日

コメント(2)

-

三枝昂之 「水の覇権」より 二首

三枝昂之(さいぐさ・たかゆき)ひとり識る春のさきぶれ鋼はがねよりあかるくさむく降る杉の雨春一番 詩歌千首の終章に生きる同志を散り散りにする歌集「水の覇権」(昭和52年・1977)註デビュー以来、時代状況を凝視し続けてきた見者(けんじゃ)の、1970年代後半の時点におけるある種の諦観と、なおも剛直に虚空に向って屹立しようとする孤独な意志の心象風景といえるだろう。寂しい寂しい、しかし勁(つよ)さを湛えた抒情である。静かな男歌である。

2010年03月13日

コメント(0)

-

大伴家持 もののふの八十をとめらが

大伴家持(おおとものやかもち)堅香子草かたかごの花を攀よじ折る歌もののふの八十やそをとめらが汲くみまがふ 寺井の上の堅香子の花万葉集 4143片栗の花をよじり折る(時の、罪滅ぼしのおまじないの?)歌。たくさんの少女たちが入り乱れて水を汲んでいる寺の井戸のほとりの片栗の花。註堅香子(かたかご):今言う カタクリ(ユリ科)。早春に紅紫色の清楚な花を咲かせる。もののふの:八十(やそ)にかかる枕詞。「八十」は「たくさんの、多くの」の意味。「武人」のニュアンスを残す枕詞から「少女(をとめ)」につなげる意外性が、修辞上の面白さになっていると見る。汲み紛(まが)ふ:混雑し入り乱れて水を汲む。

2010年03月13日

コメント(0)

-

若山牧水 虎杖のわかきをひと夜塩につけて

若山牧水(わかやま・ぼくすい)虎杖いたどりのわかきをひと夜鹽しほにつけて あくる朝食ふ熱き飯にそへ歌集「くろ土」(大正10年・1921)註うわ~、うまそうだなあと思う。牧水らしく全く自然体の表現ながら、本能の筆頭である食欲さえ催させる、見事なリアリズム。虎杖(いたどり):通称スカンポ。タデ科の多年草。山野に自生。高さ約1.5メートル。葉は卵状楕円形。晩夏、白色の小花多数を穂状につける。春出る若芽は酸味があって食用となる。

2010年03月12日

コメント(0)

-

高野辰之 春が来た

八重紅梅高野辰之(たかの・たつゆき)春が来た 春が来た 春が来た どこに来た 山に来た 里に来た 野にも来た花がさく 花がさく どこにさく 山にさく 里にさく 野にもさく鳥がなく 鳥がなく どこでなく 山でなく 里でなく 野でもなく 作曲:岡野貞一文部省唱歌明治43年(1910)7月刊「尋常小学読本唱歌」所収。白木蓮日本唱歌集

2010年03月11日

コメント(2)

-

紀野恵 晩冬の東海道は薄明り

紀野恵(きの・めぐみ)晩冬の東海道は薄明りして海に添ひをらむ かへらな第一歌集「さやと戦げる玉の緒の」(昭和59年・1984)冬の終わりの東海道はほのかに薄明かりして海に寄り添っているのだろう。帰ろう。註第一歌集の劈頭に置かれ、そのまま作者の代表作となった名歌。これを詠み発表した時、作者が10代の少女だったという驚愕の事実とともに語られ、多くの歌詠みを絶望の淵に呻吟させている。明らかに天賦の才女である作者が、かけまくもかしこくも怖ろしいこともあり、このブログでは彼女の作品をあまり引用していないが、僕は密かに自作で、分からない程度にパクれるところはちゃんとパクっているなお、歌壇の対談などを読むと、本人はなかなか豪快な気性の女丈夫のようである。3~5句が、「薄明り/して海に添ひ/をらむ かへらな」と大胆な句跨りと精緻な韻律を構成している。(かへら)な:「・・・しよう」。活用語(この場合は、動詞「帰る」)の未然形に接続して、話者の意志を示す上古語終助詞。万葉集に頻出する。おそらく、奈良時代当時の口語だったのだろう。

2010年03月09日

コメント(2)

-

香取秀真 あづさゆみはるとしるかに鉢植の

香取秀真(かとり・ほつま)あづさゆみはるとしるかに鉢植の梅花もたす芽をふきにけりおのずから春と知っているかのように鉢植えの梅が花を孕んだ芽を吹いたなあ。註あづさゆみ:梓弓。「弓を張る」の連想から「春」に掛かる枕詞。

2010年03月07日

コメント(2)

-

額田王 熟田津に船乗りせむと月待てば

額田王(ぬかたのおおきみ)熟田津にきたづに船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬいまは漕ぎ出でな万葉集 8熟田津で船出しようと月を待っていると潮汐も満ちてその時は来た。今こそ漕ぎ出でよ。註斉明7年(661)陰暦1月中旬頃(新暦の今頃)に詠まれた。この時、額田王は18~19歳だった。人生30年ぐらいの時代である。熟田津にきたづ:現・愛媛県松山市道後温泉付近の古三津地区・三津浜港とされる。なお「熟田(にきた)」の「にき」は「賑わう」や「賑やか」の語幹と同語源で、「豊穣」を示す造語成分。高千穂に天孫降臨したという皇室の祖神ニニギノミコト(アメニギシクニニギシアマツヒコヒコホノニニギ)の名にも含まれる。国語の教科書にもしばしば載っているこの名歌については、ネット上でもこの論考やこちらの政治的背景分析など詳細な記述があるので、僕などが屋上屋を架するには及ばないだろう。ちなみに、「万葉集」は奈良時代のいわば「サラダ記念日」だという見方も出来ると、歌人の三枝昂之氏が角川「短歌」誌の対談で語っておられ、佐佐木幸綱氏もおおむね同意しておられた。細かいことを抜きにすれば、日頃おおよそこのような言葉で喋っていたわけだ。・・・現在「文語体」と呼ばれているこの古雅なる文体は、当時の「口語体」だった?

2010年03月05日

コメント(2)

-

小高賢 「一のわれ二のわれ」より 四首

小高賢(こだか・けん)じんせいは泣きたいことの連続さ なーんて家族にいってしまった励ましてなんとかなるとくり返し声をあげるも役割なればいただろうバッハ音楽一家にもひねくれバッハ気のいいバッハ一のわれ二のわれがいて物欲しげなるあり方を二が批判する「一のわれ二のわれ」(角川「短歌」1月号)註あの重厚深刻なる歌風を以て鳴る、おそろしい結社(・・・と、僕には感じられる)「かりん(歌林)」の重鎮の地位にありながら、ただ独り軽妙洒脱にしていつも愉快な(・・・と、僕には感じられる)小高氏の近作。どの作品も、最後に(笑)とか(苦笑)とかの記号が付きそうな歌ばかりで、春風駘蕩の温かさや健全な自虐的ユーモア(?)・ペーソスが、作品にも言動にも顔にも滲み出ちゃっている、いつまでも若々しい江戸っ子歌人である。「気のいいバッハ」とは、もしかするとご自分のことだろうか?もしそうだとすると、「ひねくれバッハ」とは誰のこと?・・・なんつってね陰ながら大ファンであります

2010年03月04日

コメント(0)

-

大辻隆弘 「水廊」より 五首

大辻隆弘(おおつじ・たかひろ)指からめあふとき風の谿たには見ゆ ひざのちからを抜いてごらんよゼフュロスは雨をたづさへ街路樹とわれらを濡らす、別れを言はうやがてわが街をぬらさむ夜の雨を受話器の底の声は告げゐる樹を濡らし、夜の鳥たちの巣を濡らす雨のかぼそさ 春のさきぶれ雑踏にまぎれ消えゆく君の背をわが早春の遠景として第一歌集「水廊」(平成元年・1989)註作者のデビュー歌集から、春の歌らしきものを五首。なんか、こないだ突然、大辻隆弘を再発見した感じ。読めば読むほど、噛めば噛むほど味が出る「都こんぶ」のように滋味が溢れてくる。これを二十代で詠んだとは恐れ入る。圧倒的な力量というほかはあるまい。先日、所属する結社「短歌人」の「高瀬賞」という賞の応募作品を詠むのに、あ~でもないこ~でもないと煮詰まって、何か参考になるものはないかと藁にも縋る思いでいろんな歌に目を通してみたが、やっぱりこれが一番ピンと来る・下敷きになるかも知れないと直感したのは、大辻隆弘氏の作品群だった。ほんの数首の歌を引いてみても、繊細優美で馥郁たる抒情性・リリシズムの塊であることが一目瞭然である。やはり抒情は短歌の最終兵器・リーサルウェポンなのだろうか。小高賢氏が結社「かりん」にいることはなかなかの不思議ワンダーだと思うが、大辻隆弘氏が前衛尖鋭系の「未来」にいることも、けっこうシュールな奇観というべきではないだろうか。上記第一歌集のあとがきで、「僕の短歌観は保守的だと思う」と言い、「名詞よりは助詞・助動詞、意味よりは調べ、暗喩よりは直喩、物語よりはリアリティ・・・そういったものに僕は惹かれる」と表明している。なるほど、そうなんだろうな。これは割と古典的というか、伝統的な短歌観に近似しているのではあるまいか。大辻氏の立ち位置は、現代の歌壇の状況においては、しばしばアンチテーゼ(反措定)のように見られがちだが、巨視的に見れば、むしろ彼の方こそテーゼ(措定)、もしくはジンテーゼ(総合)かも知れないのである。そういう大辻氏に、僕は惹かれる。まさに「雨をたづさへ街路樹とわれらを濡らすゼフュロス」のごとくである。これはもしや、周到細心かつ大胆に表現された自画像か。今や中堅歌人になっても、氏のリリカルな個性は小揺るぎもしていないように見える。やっぱり、こういう湿度の高い抒情が、詩歌のひとつの基本なのかな~、などとも思いはじめているゼフュロス:Ζεφυροσ,Zephyros。古代ギリシャ(ヘレネ)神話で、地中海沿岸地方に春をもたらす西風(の青年神)。英語ゼファー zephyr、スペイン語セフィーロ。文芸・美術では、花の女神フローラと対で扱われることが多い。日本語の「東風(こち)」のニュアンスにも相通じるものがある。

2010年03月03日

コメント(2)

-

永田和宏氏 「旧仮名遣いの開放感」

「読売新聞」の今日2日付朝刊の文化面(当地・関東では28面)に、アララギ正統派の流れを汲む結社「塔」の主宰でもある歌人の永田和宏氏(62)が仮名遣いについてインタビューに答えた「開放感ある旧仮名で短歌」という見出しの記事が載っている。そう長い記事ではないが、きわめて示唆に富む内容である。現在、歌壇の梟雄(きょうゆう)というべき地位にある大御所の、新(現行)仮名遣いから旧(歴史的)仮名遣いへの“転向”宣言が論議を呼んだのは2年前のことだった。当時、結社内部で大きな反響を呼んだと伝えられ、引き続き短歌ジャーナリズムを賑わせたことも、短歌ファンにとって記憶に新しい。その顛末が、なるほどこういった経緯だったのかというあらましが分かった。結社誌「塔」でも、1956年~1993年までは、統一して旧仮名での表記をやめており、それは創刊者で歌人の高安国世氏の意思でもあったという。永田氏は、「年を取って、旧かなのもたらすゆったりとした歌の呼吸がほしくなった。歌は豊穣なもの。仮名遣いを二者択一で強制するのは良くない」と考えるに至り、2年前の還暦を期に旧仮名遣いでの実作を始めたのだという。六十歳ろくじゅうになれば旧仮名に変えんとぞ言えばやめよと声が笑えり(永田和宏氏作。ただし、この歌は新仮名遣い表記。)「(旧仮名遣いのもたらす)自在な、ある種の開放感に、魅力を感じるようになった」と永田氏は言う。「淫してはならない。でも、普段の生活と密着した仮名遣い(註:新仮名遣い)から離れ歌を詠むことで、日常の時間から切り離されて、より自由になった」。僕も「仮名遣いを二者択一で強制するのは良くない」というご意見に賛成である。旧仮名を使いたい人は旧仮名で、新仮名でいきたい人は新仮名で詠めばいいと思う。・・・というよりはむしろ、そうした考え方こそ普通であって、これが何らかの理由で新仮名のみに規制されていたという事実のほうが驚きである、というのが本音かも知れない。ただ、短歌をある程度本格的にやろうとする場合に、仮名遣いの選択は、それぞれの個人が最初に決断に苦しむ関門であることも確かだろう。文体、ひいては表現内容にも多かれ少なかれ連関して来ざるを得ないからだ。どちらを択ぶにせよ、その人なりに一貫性が求められることも言うまでもない。ちなみに、永田氏の奥様でやはり歌人の河野裕子氏は、僕の知る限り、少なくとも歌集では一貫して旧仮名遣いだと思う。お嬢さんの永田紅(こう)さんは、どっちだったっけな?・・・忘れたなお、僕のことなどはどうでもいいのだが、この際ついでに言ってしまえば、僕は旧仮名遣いを偏愛しているので、よほどの心境の変化でもない限り、一生これで行くつもりである。旧仮名が「ある種の開放感」をもたらすという認識は、僕のごときヘボ歌詠みにとっても全く首肯できる感覚であり、共感やまざるところである。ところで現在、朝日新聞の歌壇は、かつての「塔」と同様に、新仮名遣いの表記のみになっていると思うが、そろそろ再考すべき時期に来ているのではないかと、僕は以前(いつ頃だったか失念したが)このブログで書いたことがあったと思う。この点については、この機会に、これ幸いと改めて特筆大書・力説したいところである。

2010年03月02日

コメント(2)

-

クイズ――男雛と女雛の左右の並べ方は?

・・・突然ですがここで、マニアックなクイズ・スペシャルのお時間です~っ!!明日3月3日は、皆さんご存知の通り、古式ゆかしく愛すべき日本の伝統行事「雛祭り」ですが、さて、男雛(おびな、お内裏様)と女雛(めびな、お雛様)の左右の並べ方は、どちらを向って右に飾るのが正しいのでしょうか?・・・上のエントリー記事の写真は、必ずしも参考になりません。答えはこの下。 答えはこの下。 答えはこの下。 答えはこの下。 答えはこの下。 【答え】古式ゆかしい伝統としては、男雛を向って右に、女雛を向って左に並べる。京都などでは、現在もこの並べ方が優勢。ただし、昭和以降は、全国的にその逆が優勢。【理由】古来、中国をはじめとする東アジア(東洋)では、皇帝は天上の中心である北極星と同一視され、「天子は南面(なんめん)す(天の子は北側に鎮座して南を向く)」と称(とな)えられました。(「天皇」とは、まさに北極星の意味でもあります。)これは広い意味の古代道教思想の要諦の一つです。平安京(京都)における御所の位置なども、まさにそうなっています。そして、お内裏様(天皇)が南を向いて日の出る方(東)を上席と見なしました。ちなみに、「左」という言葉の語源は、「日・出(い)づ・あり」と関係があるとされています。(「右」は「曲(ま)ぐ(曲がる)」と関係があると言われています。太陽がカーブして沈んで行く方角の意味です。)また「東」は、上古語の「ひむかし」を語源とし、これも「日・向く」に関係があるといわれています。「し」は「方向」を示す上古語であるといわれます。「太陽が向く方向」の意味です。(「西」は、「去る」の意味の上古語で、現在も方言として残る「逝(い)ぬ」の古い活用形「いに」に「し」が付いたものとされています。)「太陽が去る方向」ということです。ちなみに、「逝(い)ぬ」は、完了の助動詞「ぬ」の語源でもあるといわれます。これらの伝統思想により、男雛が左側(こちらから見て右)、女雛が右側(こちらから見て左)に坐すのが、伝統的な並び順です。ところが、昭和天皇のご即位の大礼に際して、宮内省は西洋諸国の王室の規範を採用し、天皇陛下が向って左、皇后陛下が向って右に立たれることとなりました。その後も、天皇皇后両陛下の御真影などではそうなっていることから、東京の人形業界ではこれに倣い、男雛を向って左側に並べるようにしたということです。現在では、全国的にこの並べ方が優勢だということです。しかしながら、京都を中心とする上方では、伝統を重んずる気風もあり、従来どおりの並べ方を遵守している業者や家庭が、今なお多いということです。

2010年03月02日

コメント(0)

-

TSUNAMI の恐怖

チリ大地震に伴う昨日の津波騒動に対して、政府当局・地方自治体やマスメディアなどは、最高レベルの厳戒態勢を布いたようだった。やや大仰かな?とも見えた対処は、結果として大山鳴動鼠一匹の感もあったが、犠牲者が出てからでは遅いし、やはり大事を取るに如(し)くはないから、あのぐらいでまあ妥当だったのだろう。昨日の専門家の解説によると、太平洋の海底地形はまだ十分にトレースされておらず、現状では津波がどのような挙動をするのか正確な予測は困難なのだという。僕らは、50年前のチリ大地震での、東北地方・太平洋岸に甚大な被害をもたらした津波の“恐怖伝説”を繰り返し聞かされて育ってきた。地球の裏側で起こった地震の余波が、広大な太平洋を越えて押し寄せてくるという、子供には不可思議でさえある事実が怖さを増幅し、強く記憶に残った。“TSUNAMI”という単語が、光栄にも公式な国際語として通用する事実も、日本人の津波に対する防災意識の高さと関係があるのだろうと思われる。テレビ画面では、楽しみにしているNHK大河ドラマ「龍馬伝」の最中も、右下にあの目障りな津波警報ピッコピッコ画像が出っぱなしだったが、これはまあ仕方がなかろう。自然災害は必ず起こる。天災は忘れた頃にやってくる。今回の当局・マスメディアの「津波シフト」は、遠からず再び起こるといわれている“関東大震災”などへ向けた有意義なシミュレーションになったことは疑いない。僕ら一般市民も、自然災害に関して、以(も)ってさらなる自戒を期したいところである。

2010年03月01日

コメント(2)

全45件 (45件中 1-45件目)

1

-

-

- いま嵐を語ろう♪

- 26周年💚&新作♪スエード調 巾着バ…

- (2025-11-03 00:00:11)

-

-

-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS - TinyTan Mini Speaker

- (2025-11-14 00:00:16)

-

-

-

- ラテンキューバン音楽

- 長野県佐久市コスモホールでのコンサ…

- (2025-10-16 12:29:53)

-