2010年05月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

狭き門

国1試験の法律職、行政職の倍率(17年度)行政職:8648名の申し込みに対し、最終合格60名(倍率144倍) このうち省庁に内定するのが13名なので5人に1人法律職:7908名人の申し込みに対し、最終合格480名(倍率16倍) このうち省庁に内定するのが190名なので3人に1人まとめると行政職は720倍、法律職は50倍 まさに狭き門

May 31, 2010

コメント(0)

-

summing up

要約すると1920年と2010年100円:40ドル、1ドル 1/40ゴールド:20ドル、1200ドル 60倍ゴールド:1.36円、3500円 2400倍コカコーラ:一株20ドル、25万ドル 12500倍 (配当再投資なら700万ドル)ダウ平均100ドル、10000ドル (株式分割はどう計算する?)東大授業料年額20ドル(50円)、5000ドル ドル換算250倍、円換算10000倍日本大卒初任給20ドル(50円)、2500ドル 125倍http://ir.thecoca-colacompany.com/phoenix.zhtml?c=94566&p=irol-stocksplithttp://edo-ram.hp.infoseek.co.jp/teito/CoC_teito_price.htmlこれは米国の人口増加というよりもコーラ文化が世界に広まったことによるものだろう。それはすでにおきてしまったことであり、今後はそれほど増えるものではないかもしれない。コカコーラ,,,,,,社会主義時代には外国人や特権階級の人しか口にできなかったコカコーラも、今では東欧のどこででも手に入ります。 1981年に金利ピークを迎えた米国、その後の金利低下は株式には大きな追い風だった。加えて、当時は不人気でどこの国も手を上げなかったオリンピックが1984年にロスで開かれ、はじめて税金を投じないビジネスモデルで黒字になった。商業主義オリンピックの幕開けとなった。コカコーラはスポンサーとしてオリンピックの商標を使い大いにアピールした。(その4年前はモスクワであり、日米はボイコットした。)さらにベルリンの壁崩壊は、米国文化を東欧庶民にもたらした。その代表がコカコーラだったのだろう

May 30, 2010

コメント(0)

-

1936年から1958年まで

1936年から1958年までの22年間コカコーラの配当は4-6ドルでほとんど動かず。このため株価も22年間変動がなかった。これはまるでいまの味の素のようだ。バフェットがグレアムの下で働き始めたときはなんとも魅力のない銘柄だったのかもしれない。米国の通貨が最強だったときには動かないものかもねえコーラが動かなかった時期とはおおざっぱにはダウゴールドレシオが緑の線よりも下の時期だ現在もそうなり始めた時期ではある。1936年から1958年に日本円は米ドルに対して100分の1に下落した。それは敗戦までに生産設備が徹底的に破壊されきわめて強い供給不足を生じたからだ1920年のゴールドは20ドルだった。ダウは100ドル現在はゴールド1200ドル、ダウは10000ドルこうしてみると1920年に一株20ドルだったコカコーラは現在は株式分割で25万ドルになっている。そして1920年から現在まで配当再投資を行っていれば700万ドルになっている。1919年に40ドルだったコカコーラは、1920年に20ドルに下落ゴールドと同じ価格だった。利息がつかないゴールドは90年後に1200ドル。90年前の東大授業料が年額50円(20ドル)であり、現在は50万円。ゴールド1オンスは現在10万円ほどなので、授業料も払えない額だ。ところがコカコーラなら90年後には700万ドルではまったく比較にならない。1年分の大学授業料をコカコーラに投じておけば、サラリーマンの生涯年収の3倍くらいにはなるということだ。すくなくとも孫(まだいないのだが、、、)の老後は何にも困らないことになる。これは子供が80歳くらいになって、50歳の孫が自分の老後を心配するようになったときに祖父が買っておいたコカコーラ株が、子供や孫の老後に大きな助けとなるかもしれない。これはやはりとても有利だとおもう

May 30, 2010

コメント(0)

-

コカコーラ

コカコーラ本社に1919年以来の株価が記されているhttp://ir.thecoca-colacompany.com/phoenix.zhtml?c=94566&p=irol-stocksplitバフェットが何も買うものが見つからなくなったとパートナーシップを解消したのは1969年。彼は39歳だ。1987年に彼がコーラを買ったときみんなは直近で3倍になった株をなぜ買うのかと疑問に思った。彼は57歳だ。1965年から1981年までコカコーラはすこしも株価が上がらず行ったりきたりの状況だった。デフレ初期での株価成長に気がついたからなんだろう、、、、チャートはコカコーラの株価を10年ごとに示したもの。20年上昇、10年休みみたいに見える。20年持つつもりなら、2010年ー20年ころは買いごろなのかもしれない1996年から上昇していないので、すでに14年たつ。よいころあいかもしれないhttp://plaza.rakuten.co.jp/ossanpower/diary/201005290000/そして買値目標は45ドル前後になると思う1919年(大正8年)の1株40ドルは配当再投資によって700万ドルに増大している。当時の40ドルは100円に相当した。当時東大の授業料は年額50円、大卒の初任給もそのくらいというから当時の100円というのは現在価値の50万円くらいに相当するのだろう。それにしても円高はこの30年くらいの話で日本は明治以来、ずっと円安の歴史だ。http://edo-ram.hp.infoseek.co.jp/teito/CoC_teito_price.html日本の国力が1919年からいままで米国と同じであれば、700万ドルというのは2.5倍すると1750万円になっているはずだ。それが6億円になるというのは、90年間で米国にそれだけ差がつけられたということに過ぎない。敗戦は惨めだ。この次はマネー敗戦か、戦争によらない人口減による敗戦かそんな国のお金で持つよりも国際的な株式をある程度持っているほうがずっとずっとましなのかもしれないお金の定義は利息がつかない小額の国債だ。この国の債券よりもましなものがあるということかもしれない

May 30, 2010

コメント(0)

-

Fred

Fredが5月21日に更新してたインフレ換算のチャート2008年は米国2010年は欧州これが落ちつけば欧米は2012年に安心してロンドンオリンピックが迎えられるかも2012年からは日本と中国の番だろうか?順番からして2012年は日本、2014年からは中国?これで全部が順番に終わり、大底になるのは2016年というシナリオそのときのオリンピックはリオデジャネイロ。もっともcyclepro analysisによれば 2017年の8月21日月曜日のインフレ換算で3600ドルが大底らしい。http://www.cycleprooutlook.com/Charts/SP500/Outlook.htm My long-term 200-year inflation-adjusted DJIA chart continues to suggest a drop to 5600 just to reach the middle of the channel lines as early as 2012, but 3600 is the most likely target which is the lower channel line to be reached by 2016-2018. These targets are inflation-adjusted, not nominal price targets. Last year I determined that this lowest-low should occur on Monday, August 21, 2017 (LOL, like anyone could actually be so accurate.) 以上はインフレ換算なので、実際には若林さんが言うように2011年の暮れあたりが土地の底値と考えてよいんだろう、、、、 中国の高齢化の進展は大きく3つの段階に分けられる。転換段階(2000年迄)で60歳以上人口は1.32億人(総人口比10.3%)となったが、形成段階(2000~2040年迄)で60歳人口は一気に4.09億人(総人口比26.5%)まで膨れ上がる。2020年までに年金を受け取る退職者は1億人を上回るとされ、2020年には高齢者の人口が2億4800万人、高齢化の水準が17%に達する見込み。高齢者1人を2.5人で養わなければならなくなる。

May 30, 2010

コメント(0)

-

KO

あるバリュー投資家さんが買っているのをみてこの10年の値幅を見てみた。私が買ったのは2005年2008年のリーマンショックから出来高が増えている。これでわかるのは、いずれの年も45ドル以下で買えるチャンスがあること円高だし、買い増すとすれば45ドル以下で買いたいなあ

May 29, 2010

コメント(0)

-

一人当たりの食料輸入量

「日本は世界第5位の農業大国」浅川さんの本より日本は一人当たりの輸入量が金額ベースでも、重量でも欧米よりも多いとはいえない。むしろ少ないようだ。問題は輸出量が少ないだけのようだ。この国の農産物がほかの国に売れないということが問題なので競争力がないというかそもそもこの国の自給率とは次元が違うのではないだろうか?官僚は問題点のすり替えをしていないのだろうか?

May 24, 2010

コメント(2)

-

医師の給料 戦前はどうだったのだろう?

http://www.sanada.com/clinic/yukikazu.htm前出の東大教授は、同じ昭和6年卒で昭和7年に伝研(現東大医科研)の助手格(正規助手ではない)で45円の月給を得て、「東大医学部卒業生としては破格の待遇として評判になりました」と回顧しておられる。昭和15年東大医学部卒の数人が1年間の公衆衛生院研修を修了し、技手、判任官8級俸55円で任官、そのうちの一人(後に小児衛生部長)が薄給だと申し出たところ、隣の伝研は45円だと慰められたという。第2次大戦前、「医師になるには金がかかる」といわれ、特定の階層に偏さざるをえなかったゆえんである。これを見ると、なりたての医師は昭和7年で45円が破格、昭和15年で55円くらいだったようだ。いっぽう、「月給100円」サラリーマンという本によると昭和2年三菱合資(たぶん三菱商事)では初任給が帝大卒工学部90円、帝大卒法学部80円、中央、法政、明治 65-70円、中学程度 35円住友合資では早慶が60円昭和9年の陸軍伍長、軍曹は月給65-85円だ。医学部にいくのは「人がよい」といわれていたらしい。つまり安月給なのになんでいくの?ということだったのかもね昭和15年の帝大医学部卒伝研の45円は昭和2年の三菱合資(たぶん三菱商事)の中卒35円と同じ程度じゃないんだろうか?

May 24, 2010

コメント(0)

-

職業による給与の変遷

職業による給与の変遷 戦争直後の医師は事務系と同じくらいだったようだ。看護師は事務系の半分それが今ではずいぶんと変わった。大学教授も井伏鱒二の本日休診なんかみるとたしかにそんな時代だったのかもしれないそれにしても1970年代半ばの医学部フィーバー、、、、その裏づけが取れるグラフだ。あのころは東京大学そっちのけの医学部熱だった私立では入学金が平均3000万だった高ければ5000万、億というのもあったろう それも35年も前の話ださて、これからどうなるか?また国が破綻すれば、元の木阿弥に戻るんじゃなかろうか?ちなみに英国は北海油田で息を吹き返したがいったん破綻した国だ英国医師の給料は同じ学歴で考えるとほかの職種の80%ほどしかないのだ

May 24, 2010

コメント(0)

-

東京滞在でよく使うところ

山の上ホテルは30年以上使っている。ここの食事はよいと思う。グランドパレスは本郷と駒場の両方から比較的便利ではないかと思う。ノーベル平和賞の金大中さんがKCIAから白昼堂々と拉致されたホテルでもあるのだが、、、、いずれもゆっくりできるサービスだと思うがそれにしても宿泊は安くなった。

May 23, 2010

コメント(2)

-

ドルベースの三菱UFJ

93年のピークから下落続けて17年こういう戦場で勉強を続けるよりもっとやさしい戦場を勉強したほうがよさそうに思う。これとおなじことは仕事でも同じで、手術がうまくいくためには、術中に自分の得意なポジションに持ち込めるかが外傷などではカギになる。これができない医者はメスを捨てて去っていく。

May 23, 2010

コメント(0)

-

伊藤園

衰退する伊藤園?ルートセールスがビジネスモデルなのだが従業員をどんどん増やしているが、売り上げがぜんぜん伸びないその兆候は現金の減少に結びついているようだ。配当が高いけど、持続が、、、、、、この順位であらわす表はわかりやすい

May 23, 2010

コメント(0)

-

日本は世界第5位の農業大国

日本は世界第5位の農業大国これはためになる本だ、、、、、自給率が高すぎて、金額ベースでは公表できないくらいのレベルではないか。以下は引用http://agri-biz.jp/item/detail/10536年生産額8兆円はアメリカに次ぐ先進国第2位食糧危機と農家弱者論は農水省によるでっち上げ!生産高――ネギ世界1位、キャベツ世界5位、コメ世界10位!7%の超優良農家が全農産物の60%を産出!!自給率が示す数字と一般的な感覚がかけ離れているのは、農水省が意図的に自給率を低く見せて、国民に食に対する危機感を抱かせようとしているからである。では、なぜそんなことをするのか。端的にいうと、窮乏する農家、飢える国民のイメージを演出し続けなければならないほど、農水省の果たすべき仕事がなくなっているからだ。そして、どうすればラクをして儲けられるか、いかにして省や天下り先の利益を確保するかという自己保身的な考え方で、農水省が農業政策を取り仕切っているからである。農水省幹部の頭には、国民の食を守るという使命感などまるでない。

May 23, 2010

コメント(2)

-

吉利汽車

吉利汽車2008年からいままで20倍くらいになっているとはいえ中国株、1992年の大バブルからみると大暴落といえる。それにしても、すごい値動きですねえ

May 16, 2010

コメント(0)

-

深い洞察 過去に向かって歩き続ける人々

http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/50320584.html認知症の親を抱えて、悩んでいる私には救われる言葉がつづられている。「過去に向かって歩き続ける人々」父はまさしくこれだ。どうやって安心を与えるのかがむずかしい子供夫婦は4人中3人が医師なのだが、、、この無力さはなんだろうか?

May 11, 2010

コメント(2)

-

千夜千冊の松岡さんが

千夜千冊の松岡さんがhttp://www.honza.jp/senya/1/matsuoka_seigow/1355一月前に、エマニュエルトッドを取り上げていた。私はお二人の大ファンなので、かなりうれしい。経済幻想、、、ここにはヨーロッパの家族形態が記されている。アングロサクソンの核家族は、ヨーロッパの一部に過ぎないフランスだって、家父長のところもかなりあることがわかる。http://www.europepolycentrique.org/cartedesfamilles.html

May 10, 2010

コメント(0)

-

Alexは1年半ぶりに

http://www.safehaven.com/article/16516/stock-cyclesAlexは1年半ぶりにコメントを書いていた。PR=0.76紙切れに対しての5年期待値はゼロからマイナスですな、、、Fredのデータはこちらhttp://home.earthlink.net/~intelligentbear/com-dj-infl.htmまあ、ロンドンオリンピックが終わってからだろうなあ、、、、2016年はリオデジャネイロかあイーカの皆さんにお会いしてから、3年たつなあ、、、、

May 8, 2010

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

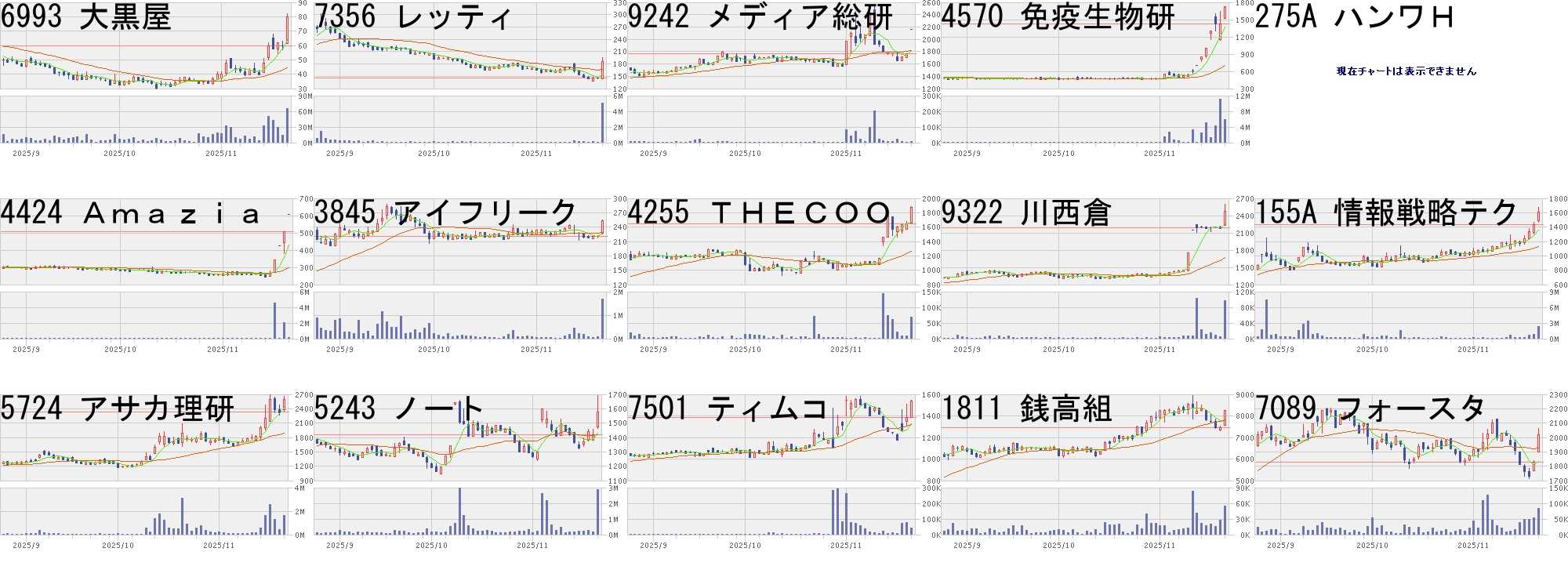

- 本日の急騰・急落株

- (2025-11-25 20:59:24)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- お買い物マラソンで損したくないあな…

- (2025-11-25 20:30:05)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】人生初!胸アツ買いのテイル…

- (2025-11-25 21:50:38)

-