2010年01月の記事

全58件 (58件中 1-50件目)

-

鹿児島市中央公園モニュメント 「ま四角三つ」

鹿児島市中央公園モニュメント 「ま四角三つ」デザイン:堀内正和製作会社:富士アセチレン工業株式会社完成:平成5年10月素材:チタン鹿児島中央公園の中に、こんなに大きいモニュメントがありました。題名は、「ま四角三つ」。そのまんまですね(~_~;)チタン製の同じ大きさの三つの真四角の枠で、力のバランスを表現しているそうです。

2010.01.31

-

医学院跡

医学院跡鹿児島中央公園内にて 島津氏代25代 薩摩藩主 島津重豪(しまづしげひで)は、開化的な政策を掲げて人材育成に力を注ぎ、藩校造士館・演武館に続いて、翌年の安永3年(1774年)、その南西隣(国道の向い側)の地に学院を創設した。 医学院は、江戸の医学館に準じた学規八略を定め、医書の講習・討論などにより医師の養成と薬草研究などによる医療の進歩を目指した。希望する城下士・地方に住む郷士や足軽・町人も入学を許可され、七人前後の講師のもとで数十人から百人ほどの医生が学んだ。敷地内には、同時に医薬農業祖神とされる神農像を祭る神農廟も同時に併設された。 重豪は薬草栽培を奨励し、山川・佐多・吉野(鹿児島市)薬園の経営や本草学(博物学)などの書物出版にも力を注ぎ医療の発展に貢献した。 さらに重豪は、安永8年(1779年)、医学院近くの東南の地に天体観測や暦作成に携わる明時館(別称:天門館)を創設し、これが現在の繁華街 天門館(てんもんかん)の名のおこりとなった。 2005年3月25日 鹿児島第一ライオンズクラブ結成25周年記念(現地説明板より)

2010.01.30

-

鹿児島中央公園

鹿児島中央公園所在地:鹿児島県鹿児島市山下町4鹿児島中央公園は、平成6年3月28日に完成しました。地下は、駐車場セラ602があり、とっても便利です。石碑やオブジェが色々ありましたので、追々紹介していきます。 勤務先で昨年末に同僚が1名解雇になり、そのしわ寄せで、1月はとっても忙しい日々が続きました。景気が悪いので人員削減は止むを得ないのかもしれませんが、残された者も負荷が大きくなり大変ですしかも引継はたったの30分間ですおまけにこの忙しい時期に税務調査が3日間入り、「もう、どうしろっちゅうねん」の状態でしたが、なんとか全て無事終わり、ほっとしています償却資産申告書3社分も昨日無事提出しました(^^)v厚労省からの調査書も昨日提出完了、某特殊法人からのアンケートも昨日提出終了。本日労働保険第3期分も納付完了(^^)vそれにしても目が廻りそうな位忙しかったです。2月も日数が少ない分、また忙しくなりそうです。でも頑張って乗り越えなくっちゃ。3月になれば、今よりずっと楽になるような気がします。それまでなんとか頑張ります。忙しくてもブログをしている時間はすごく気分転換になるので好きです。みなさんのブログにお邪魔して、色々な情報をいただいたり、様々な写真を拝見したり、様々なお話を伺ったり、色々な思いを共有できるのはすっごく楽しく、また嬉しいです。そしてとっても大切な時間です私のブログは超手抜きになっていますが、どうぞご容赦くださいね。ま~忙しいのは私一人ではありません。1月は特にきっと多くの方が忙しい思いをされたのではないでしょうか?皆様も、ほんとうにお疲れ様です。お互い、よく頑張った自分を誉めてあげましょうね私の父の口癖「おりこうぽんぴんしゃん」!!子供の頃から、色々なことをよく頑張ると「おりこうぽんぴんしゃん」とか、「選手、選手」と誉めてくれました。父に誉められたくて、すごく頑張っていました。父に誉められたお陰で、頑張り屋さんになったような気がします。頑張って目標を達成することの楽しさ、充実感、満足感、努力する過程の楽しさ、学ぶことの楽しさ、面白さ、何事もやり遂げることの大切さなどを父が教えてくれたのかもしれません。父はすっごい誉め上手だったな~と思い、今がんばっている私を天国から「おりこうぽんぴんしゃん」「選手、選手」って、誉めてくれるかな?なんて思いながら、今夜は寝ます。おやすみなさい

2010.01.29

-

鹿児島県歴史資料センター黎明館

鹿児島県歴史資料センター 黎明館(れいめいかん)所在地:鹿児島県鹿児島市城山町7-2(鶴丸城址敷地内)黎明館内には、鹿児島の歴史・民俗・美術・工芸品を展示しています。昭和58年(1983年)に開館した人文系の総合博物館です。特別展示室、講堂の他、屋外展示場の一角に、木立に囲まれた静かなたたずまいの茶室「楠芳亭(なんぽうてい)」があります。10畳と4畳半の2つの部屋がそれぞれ独立して使用できます。また、ゆとりのコーナー、レストラン、ベビールームあります。

2010.01.29

-

七高生久遠の像

七高生久遠の像この像も鶴丸城址にありました。

2010.01.28

-

第7高等学校造士館 楠の葉末の歌碑

楠の葉末の歌碑この歌碑も鶴丸城址にありました。

2010.01.28

-

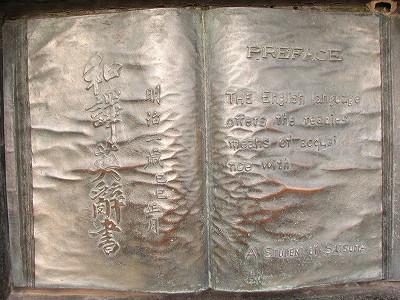

薩摩辞書之碑

薩摩辞書の碑鶴丸城址近くの県立図書館の入口にありました。薩摩辞書とは、薩摩版英和辞書のことです。慶応元年(1865年)薩摩藩士 高橋新吉と前田献吉と前田正名の3人が藩庁から資金を借り、明治2年に中国の上海で開成所版の英和辞書を翻刻したものです。当時2000部出版されたそうです。英語熱の高まる当時、薩摩辞書として非常に珍重されました。高橋新吉(後の勧業銀行総裁)らは出版の益金で米国遊学をしたそうです。この碑は彼らの業績を称え、昭和56年3月に鹿児島市によって建立されました。(現地説明板より)

2010.01.28

-

けけけとととと

鶴丸城址にて鹿児島旅行中に出会った方に教えてもらった鹿児島弁。「けけけ」この意味がわかる?って聞かれたけど?主人と福岡弁の「ととと」と同じ?かな?なんて言ったら、反対に「ととと?」と反対に聞き返されました?結局、「けけけ」は、鹿児島弁で「貝を買って来い」という意味だそうです。貝=け、買って=け、来い=けということだそうです。「ととと」は、正確には「とっとーと」=取っているのですか?でもその返事も「とっとーと」=とっています。電車やバス、劇場、映画館などでよく聞く会話です。「その席とっとーと?」(その席はとっていますか?)「とっとーと」(とっています)方言って面白いですね

2010.01.27

-

鶴丸城址に架かる石橋

鶴丸城跡にて石橋の先には、御楼門があったそうです。残念ながら明治7年(1874年)に、焼失しました。鶴が羽を広げた形をしていたことから、鶴丸城というそうですが、みてみたかったです。

2010.01.27

-

西南の役の弾丸跡

鶴丸城にて石垣に無数の弾丸跡がありました。西南の役の激しさを物語っています。しかし、こんなにいっぱい石垣に弾を撃ち込んだのは?石垣が崩れるとでも思ったのでしょうか? 今朝新聞を取りに玄関に出ると、空に赤く輝くものが星ではなさそうなので、もしかしたら、野口さんが乗船している宇宙ステーションきぼう?すご~い、肉眼でも見えるのですね感動

2010.01.26

-

鶴丸城の石垣

鶴丸城にて(鹿児島城)

2010.01.26

-

鶴丸城跡

史跡 鶴丸城跡 (鹿児島城跡)江戸時代初期に島津氏によって築かれた、上山城跡である城山とその麓に築かれた鶴丸城で構成された城で、鹿児島城とも鶴丸城ともいわれています。

2010.01.25

-

ガス燈発祥の地 鹿児島

鹿児島市内にて ガス燈わが国における最初のガス燈は、安政4年(1857年)に、薩摩藩第28代藩主、島津斉彬公が、磯庭園の石燈篭に点火したのが始まりです。ガス燈発祥の地である、鹿児島市では、やすらぎとうるおいを感じるゆとりの道、夢とロマンを偲ぶ歴史の道として整備し、ガス燈を設置しています。

2010.01.24

-

レトロなガス灯

鹿児島市内にて

2010.01.24

-

ガス灯

鹿児島市内のガス灯

2010.01.24

-

フランシスコザビエル像

フランシスコザビエルとヤジロウとベルナルドの像

2010.01.23

-

フランシスコザビエル聖師滞鹿記念碑

フランシスコザビエル聖師滞鹿記念碑

2010.01.23

-

さりげなく飾られた観葉植物

鹿児島市中央公民館にて

2010.01.22

-

鹿児島市中央公民館

鹿児島市中央公民館所在地:鹿児島県鹿児島市山下町5-9鹿児島市中央公民館は昭和2年に、鹿児島県下唯一の市立文化施設・鹿児島市公会堂として発足しました。昭和24年には社会教育施設を兼ねた中央公民館として再出発し、さらに昭和47年からは、文化・社会教育施設の一つとして各種催し物、講演会など多方面にわたり市民に利用されています。

2010.01.22

-

噴水とベンチと路面電車

鹿児島市内にて歩道の一角にこんな場所がありました。散歩中にちょこっとベンチで休憩。なかなかいいですね。

2010.01.21

-

鹿児島市電600形

鹿児島市電600形昭和34年(1959年)に登場した鹿児島市交通局の路面電車車両です。

2010.01.21

-

鹿児島市電 緑化された軌道敷

鹿児島市電の緑化された軌道敷鹿児島市電は、軌道敷をシラスを利用したブロックに植えた芝生により緑化し、夜間はライトアップをしています。なかなかいいですね。

2010.01.21

-

鹿児島市 市電

鹿児島市電 1000形 1019号 愛称:ユートラム鹿児島市交通局1000形電車は、平成14年(2002年)に登場した鹿児島市交通局の路面電車車両です。全面広告のラッピング車

2010.01.20

-

鹿児島市役所前の光景

鹿児島市役所前にて市電とバスが行交い、自転車の人も。

2010.01.19

-

鹿児島市役所と鹿児島市電と噴水

鹿児島市役所と鹿児島市電鹿児島市電は、日本最南端の路面電車です。

2010.01.19

-

鹿児島市のマンホールの蓋

鹿児島市のマンホールの蓋中央に市章である、丸に十の字がデザインされています。若干デザインが違いますが、ほとんどのマンホールが、中央に丸に十の字の市章がデザインされているシンプルなものです。

2010.01.18

-

鹿児島市役所本館の太陽灯

鹿児島市役所 本館 太陽灯太陽灯は無限・無公害の太陽光線を直接電気エネルギーに変え、これをバッテリーに変え、これをバッテリーに蓄えて夜間の照明に利用した街灯です。鹿児島市 (現地案内板より)

2010.01.17

-

鹿児島市の紋章

鹿児島市役所 本館 中央部鹿児島市の紋章は、大正15年11月24日に制定されました。紋章は、薩摩藩主「島津家」の紋章「丸に十の字」「市」の文字を図案化したものです。四方の矢印は四方八方に発展する市の姿を象徴しています。

2010.01.17

-

鹿児島市役所

鹿児島市役所本館所在地:鹿児島県鹿児島市山下町11番1号竣工:昭和12年(1937年) 構造:鉄筋コンクリート造3階建設計者:大蔵省営繕管財局工務部鹿児島市役所本館は、国の登録有形文化財です。訪れたのがお正月でしたので、鹿児島独特の注連縄が飾られていました。

2010.01.16

-

不断光院の仁王像

浄土宗 養泉山 無量寺 不断光院の仁王像こちらが吽像のようですね。なんとも切ないお姿ですが、こうして今もここに立ち続けていることに深い意味があることを教えていただきました。不断光院の仁王像 阿像 以前新聞に掲載されました、不断光院七代目の富岡照道住職の話によると、明治二年の廃仏棄釈に際して、姶良方面の寺院の信徒が難を逃れるため畑にこの二体の仁王像を埋めて隠したそうです。 明治末か大正の初めごろ、農夫が発見し、荷馬車に積んで鹿児島市内に売りに来たのを、四代目の中原麟宏住職が二十円で購入したそうです。その後、昭和二十年の大空襲で焼夷弾を受け、本堂などは壊滅状態になり、この仁王像も一部焼けたり腕が切れたり損傷したそうです。廃仏毀釈と大空襲の被害を受けた仁王像ですが、できる限りの修復をして現在に至っているそうです。

2010.01.15

-

浄土宗 養泉山 無量寺 不断光院

浄土宗養泉山無量寺不断光院所在地:鹿児島県鹿児島市易居町1-10残念ながら只今工事中でした。戦国武将の一人、薬丸壱岐守こと、薬丸 兼成(やくまる かねしげ)の墓所があります。薬丸 兼成の法名は法雲道澄信士。薬丸壱岐守は、朝鮮の役の際にはすでに白髪の老人であったにも関らず、名高い武功者だったので召集され、期待通りに活躍しました。関ヶ原の戦いでは、敵中突破の後の退避行で伊賀上野城下を通った際、「島津兵庫まかり通る」と大声で名乗って堂々と通過するほどの豪の者だったそうです。戦功により縷々加増され、晩年にはおおよそ百石の知行があったといわれています。

2010.01.15

-

加治屋町周辺偉人誕生地

加治屋町周辺偉人誕生地の案内板薩摩藩の下級藩士の居住地だったこの町は、黎明期、東郷平八郎、大久保利通、山本権兵衛、大山巌、など錚々たる偉人を輩出しました。ご近所にこんなにすごい方ばかりいらっしゃるとは! 昨日1/12(水)の朝は、いつもより2時間早く家を出ました。まだ暗闇の中、薄く積もった雪の上を恐る恐る歩きました。満員電車でもみくちゃになっている中、なんとも微笑ましい光景を目にしました。小学校低学年の男の子が満員電車で気分が悪くなり、顔が真っ青になり、半泣き状態でした。すると、そばにいたお兄ちゃんがその男の子をぎゅっとだきしめ、「大丈夫、もうすぐ駅につくから、がんばれ」といいながら、背中をさすっていました。目頭が熱くなり、思わず涙がこぼれそうになっちゃいました。同じ光景をみて、同じ思いをされたと思われる紳士と目が合い、お互いにっこりとうなずきました。素敵な光景を共有できた、不思議な連帯感のようなものがわきました。次の駅につき、お兄ちゃんは弟の手をしっかり握って電車を降りていきました。優しいお兄ちゃんに感動です。早起きは三文の徳なんていいますが、やっぱり早起きするといいことがいっぱいありますね

2010.01.14

-

西郷隆盛生誕地

西郷隆盛生誕地所在地:鹿児島県鹿児島市加治屋町5-3維新ふるさと館の近くにあります。西郷隆盛は、1827年に現在の鹿児島市加治屋町に生まれました。

2010.01.13

-

人生の王道 西郷南洲の教えに学ぶ

京セラの稲盛和夫名誉会長が、日航CEOを受諾されたとニュースで報道していました。鹿児島つながり、西郷隆盛つながりで、時の人、稲盛和夫氏の著書を紹介します。人生の王道鹿児島出身の方は、西郷隆盛を大変尊敬していらっしゃる方が大変多いですね。「鹿児島で西郷さんの悪口を言うと、石を投げられる」なんて言葉もあるくらいです。鹿児島生まれの京セラ名誉会長・稲盛和夫もやはりその一人のようです。彼も子供の頃から西郷隆盛を敬愛し続けてきたそうです。「人生の王道 西郷南洲の教えに学ぶ」は、西郷隆盛の生前の言葉をまとめた「南洲翁遺訓」をわかりやすく解説しています。大変勉強になり、興味深く面白い本です。「正道を貫けば、必ず困難に遭遇する。だが、どんな難しい局面に立っても、そのことの成否にこだわるべきでない。事がどうなろうとも、それを楽しむくらいの境地にならなければ、正道を貫き通すことはできない。・・・無私の姿勢を貫き通すことは、一見非常だと思われるかもしれないが、人の上に立ち、集団を統率していくには、何としても身につけなければならないリーダーの条件なのである。」(著書より抜粋西郷隆盛も「敬天愛人」を座右の銘とし、「道は天地自然の道なるゆえ、講学の道は敬天愛人を目的とし、身を修するに克己を以って終始せよ」と述べています。(道理を慎み守るのが敬天、仁の心をもって衆を愛することが愛人)とびきり美しく温かい心を持ち、自分自身の心を修養し、自分の身を修めるには克己をもって終始するという言葉通りの生き方をした西郷どん。稲盛氏もきっと西郷どんのような方なのでしょうね。稲盛和夫CEOが、日航のトップとして、強いリーダーシップを発揮してくださることを期待しています。景気がようならんと、どうにもならんですばい。

2010.01.13

-

雪が積もっています。

おはようございます。こちらは雪が3センチ位積もっています。雪慣れしていないので、たった3センチ積もったくらいで、交通が乱れます。私電やJR、バスなどのダイヤが狂ったり、止まったりするので、今日はかなり早めに出勤します。たったこれくらいの雪で大騒ぎしていたら、雪国の方からしたら、滑稽ですよね。困ったものですでは、行ってきます。

2010.01.13

-

そっくり西郷どんと維新ふるさと館

そっくり西郷どん 維新ふるさと館にて西郷隆盛のそっくりさん。体格もそっくりでした。維新ふるさと館西郷隆盛、大久保利通などの維新の英雄の業績を紹介しています。維新体感ホールでは、ドラマ「維新への道」「薩摩スチューデント 西へ」を上演しています。ロボットや3Dなど最新の技術を駆使して、明治維新や薩摩の歴史についてなどを、わかりやすく、楽しく学ぶことができます。維新ふるさと館の公式サイト

2010.01.13

-

大奥の世界・篤姫コーナー

維新ふるさと館内 大奥の世界・篤姫コーナー煌びやかな篤姫の世界を再現していました。篤姫コーナーのふすまの引き手引き手も豪華ですね~。

2010.01.12

-

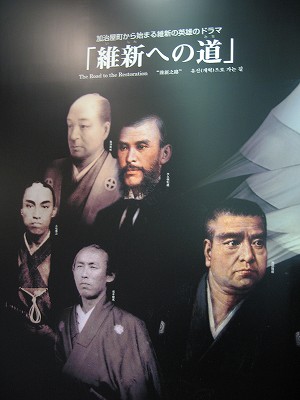

維新への道

維新ふるさと館にて維新ふるさと館の維新体感ホールでは、ドラマ「維新への道」と「薩摩スチューデント」を上映しています。西郷隆盛や大久保利通など幕末から維新にかけての英傑たちが主役となって、日本の夜明けを描いた「維新への道」を上演しています。音と光、ロボットを使った臨場感あふれる体感シアターで、ロボットなどを使って、解り易く紹介しています。大変興味深く、勉強になるドラマでした。鹿児島旅行の初めに、維新ふるさと館に行き、色々勉強してから鹿児島を旅行すると、また違った目で史跡や銅像などを見ることができます。維新ふるさと館はおすすめのスポットです。詳しくは下記のホームページをご覧下さい。維新ふるさと館のホームページ維新体感ホール維新ふるさと館サイト内

2010.01.11

-

西郷隆盛と大久保利通と記念撮影

維新ふるさと館にて西郷隆盛の軍服、大久保利通のフロックコートを試着し、記念撮影ができます。二人とも身長が178cmもあったのですね。当時にしては、相当大柄だったでしょうね。しかも西郷隆盛は、相当濃い顔、大久保利通は、日本人離れしたおしゃれな風貌。お二方とも印象的で、かなり目立ったでしょうね。

2010.01.10

-

西郷隆盛と大久保利通

維新ふるさと館にて維新ふるさと館の1F、英雄への道のコーナーでは、各々の額に触れると、西郷隆盛と大久保利通の声を聴く事ができます。

2010.01.10

-

維新ふるさと館の西郷隆盛人形

維新ふるさと館の西郷隆盛人形記念撮影用の犬を連れた西郷さんの人形額を触ると西郷さんの声が流れます。西郷さんは、身長178cm、体重は108kg~120kgだったそうです。当時にしてはかなり大柄だったのですね。現代でもかなり恰幅がいい方ですね。

2010.01.10

-

そっくり西郷隆盛さん

維新ふるさと館にて 西郷隆盛のそっくりさん維新ふるさと館では、西郷さん生誕180周年を記念して、様々なイベントが行われています。1/2(土)には、「そっくり西郷さんと遊ぼう」というイベントが行われていました。そっくり西郷さんとじゃんけんをして、勝つ賞品を頂けます。からいもあめや桜島みかんなどを頂きました。そっくり西郷さんは気軽に記念撮影にも応じてくださいました。

2010.01.09

-

可愛いさいごうどん

日当山温泉にて西郷隆盛像こんなに可愛いさいごうどんを発見!てっきり子供の頃かと思ったら、現地の説明板を読むと大人の頃なんですね魚釣りをして遊んでいたのですね。しかもこの頃から犬が好きだったのですね。ちょっとさいごうどんの違う一面を垣間見た様な気がしました。

2010.01.08

-

日当山温泉に遊ぶ西郷隆盛先生の像

日当山温泉に遊ぶ西郷隆盛先生の像 戊辰戦役(1868年~1869年)が終わって、明治3年(1870年)12月まで、西郷隆盛先生が直接・間接に薩摩藩の藩政に参与された時代であった。明治元年(1868年)11月西郷先生が鹿児島に凱旋されるや、その人気は最高潮に達した。西郷先生は藩主の許可を得て、ここ日当山温泉の龍宝家に寄宿し、朝には新田山に兎を追い、夕には子弟と談笑し、霊泉を浴びては詩作・揮毫していた。当時の警固役は浜崎雅助、小田傳兵衛。統合平八郎元帥の実兄である東郷実猗(さねなが)は鼻切に転住し、情報関係を担当。伊地知正治が大久保利通に送った書中に、「西郷入道先生、既に4、50日、日当山湯治、犬4,5匹、壮士(そうし)34人同道」とある。日当山温泉の泉質と美しい自然と人情を推賞した西郷先生の話を聞いて、坂本龍馬も此処日当山温泉を訪れた。昭和63年11月6日 日当山温泉通り会青年部会 (現地説明板より)

2010.01.08

-

さいごうどんの銅像

西郷隆盛銅像所在地:鹿児島県鹿児島市城山町4身長5.257メートルの大きな銅像です。陸軍大将の制服姿で、城山を背景に仁王立ちしています。西郷隆盛は、鹿児島の方からは「せごどん」と呼ばれ、尊敬され、愛されています。昭和12年(1937年)に、鹿児島市出身の彫刻家安藤照(あんどうてる)により、建てられました。安藤照は、太平洋戦争の空襲で1945年に爆死しました。大変悲しく残念なことです。世界中から早く戦争がなくなって欲しいです。

2010.01.07

-

桜島

桜島(さくらじま)桜島は、鹿児島県の錦江湾(鹿児島湾)にある半島です。といっても大正3年(1914年)の噴火により隅半島と陸続きになりました。東西約12km、南北約10km、周囲約55km、面積約77km²活火山ランクA(成層火山)2010年現在も噴火を続けています。今年のお正月は、雪化粧をし、割と穏やかな表情をみせてくれました。桜島は、鹿児島のあちこちからみえます。

2010.01.06

-

照国神社 照國神社

照国神社(てるくにじんじゃ)照国神社とも照國神社とも書きます。所在地:鹿児島県鹿児島市照国町19-35御祭神は、照國大明神(てるくにだいみょうじん) 島津家28代当主 11代藩主 島津齊彬(しまづなりあきら)です。 鹿児島の総氏神様として、多くの人々に崇敬されています。詳しくは、下記の公式サイトをご覧下さい。照國神社の公式サイト

2010.01.05

-

伊邪那岐神社の仁王像

伊邪那岐神社の仁王像説明板も案内板も何もなかったのですが、この仁王像はかなり古い時代のものではないでしょうか?金剛力士って感じがしますね。そしてどこかユーモラスで愛嬌があります。逆光で上手くとれませんでした

2010.01.04

-

伊邪那岐神社の狛犬

伊邪那岐神社の狛犬 阿型目鼻がはっきりしていて、巻き髪ですね。伊邪那岐神社の狛犬 吽型なぜか狛犬さんの足元にかなづちの忘れ物がありました。どなたのでしょうか?

2010.01.04

-

大関霧島の力石

伊邪那岐神社の境内にて 大関霧島の力石 大関霧島は、鹿児島県姶良郡牧園町(現在の霧島市)出身の力士でした。現在の陸奥親方です。現役当時の得意手は左四つ、吊り、寄り、出し投げでした。とっても美しいお相撲さんです。断髪して親方になられてもすごくダンディで素敵です。

2010.01.04

全58件 (58件中 1-50件目)

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- [TDR・USJ] 高速バスに乗っ…

- (2025-11-11 19:21:52)

-

-

-

- 楽天トラベル

- ヤクルト&ピルクル好き必見!広島土…

- (2025-11-15 00:00:14)

-

-

-

- 海外旅行

- 【イタリア】ヴァチカン市国サン・ピ…

- (2025-11-14 15:00:07)

-