全63件 (63件中 1-50件目)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜「ひながた集」で基本を確認〜

司法書士の不動産登記の記述式の問題をずっとやっていると、精神的に病みそうになります。寝ていても、申請書類を書く夢を見たりして熟睡できなかったり で、TAC(早稲田経営出版)さんの「オートマシステム 試験に出るひながた集」。山本浩司のオートマシステム 試験に出るひながた集 不動産登記法 第3版 [ 山本 浩司 ] 購入だけしておいて全く開いていなかった。今年の試験が終わってからやってみたけど、基本を確認するには良書! 「テキスト」→「過去問」→「ひながた集」→「記述式」がいいかも。自分は「記述式」を先に繰り返しやってきたけど、この「ひながた集」は基本がしっかり確認できて、実務の時にも役立ちそうです。「本試験が終わってからやるのはナンセンス」と思われるかもしれないけど、自分は2021年度に合格しようと思っているのでいいんです 司法書士試験を受験されるみなさん、共にがんばりましょう!

2020.10.22

コメント(0)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜記述式対策を念入りに〜

遅くなりましたが、司法書士試験を受験されたみなさん、おつかれさまでした。とりあえず私も受験してきました。 前泊し学習の仕上げとして民法を中心に学習。で、本試験の午前中はまあまあ学習したとこは出たなあという感じ。お昼は近くのコンビニでウイダーインゼリーを購入してささっと食べてからひたすら記述式の確認。そして午後の試験も午前中と同じ感じですすめたのですが…… 択一式を半分ほどすすんだところで気になり始める 紙をめくる音と書き込み音 記述式を先に始める人もいるのかもしれませんが、気になってしかたない自分。そして慎重に解いてきた択一式も「急がねば」と焦る自分。そしていよいよこれまで過去問すら確認したことのない「記述式」へ。 はい、終了 不動産登記法の「設定文」から「なんじゃこりゃ〜」と頭が真っ白に。時計を見ると時間もそんなにない。そうか、択一式はさらっと流すのがよかったのかと、そこで気づいたり。「構成用紙」なるものも結局ろくに使わず、そのまま清書。書き終えた後、次の設問で前問の間違いに気づき訂正でもうグジャグジャ。こうなると、自分のあのよくないいつもの行動が出てきます。 諦めたら「どうでもいいや」と行動する 落ち着いて考えたら1つ1つの申請は書けそうなのに本番の雰囲気、初めての応用問題だとこうなるんですね。結局、解答速報とかま〜ったく見る気もせず、試験の後から未だに見直しすらしていません。 そのかわり来年度の試験にむけて「記述式」を徹底フォロー。先日、やっとやり終えました、オートマシステムの「不動産登記法〈記述式〉」を全部(今頃かい!)。初めて応用問題を解いて、「やっときゃよかった」と思うけど、そんな時間も精神的余裕もなかったので、反省もしていません 行政書士や宅建士の時のように、記述式は1問解いたら「評価」「間違うポイント」「気づき」をexcelファイルに入力して集計したりできるようにしました。こうすることで視覚的に自分の弱点が分かり易いかなあと。(そんなexcelファイルでも欲しい方がいらっしゃったら差し上げます) そんな感じで、2021年度の司法書士試験に向けて学習を継続中です。 来年度、司法書士試験を受験されるみなさん、共にがんばりましょう!

2020.10.21

コメント(0)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜不完全燃焼でくすぶる自分〜

司法書士試験もいよいよ明日。2月から学習を始めて「今年の合格は無理だから、今年の受験は雰囲気を掴むため」なんて思っていたら、試験日が7月から約3ヶ月近く延期。間に合うはずもないのに「この3ヶ月でなんとかできるかも」などと甘い考えを持った自分。期間が長くなればなるほど、そのモチベーションの維持が大変。実際、夏になってから「勉強したくない病」を発症。この病はず〜っと尾をひき、少し勉強しては3倍くらい休むの繰り返し。それでも「オートマシステム」の過去問を3周終えたものの、記述式対策はさっぱり。「不動産登記法」の記述式は、今2周目の復習をしているけどそれも基本の部のみで応用はまったくの手付かず。「商業登記法」に至っては、まさにこの1週間前に初めて取り組み出して、1周終えたところで、これも基本の部のみ。なにせ商業登記法は問題を解くのに時間が しかも予想問題集まで購入してあるのに、そっちは開いてすらいない現状。「無敵の司法書士」くん、ごめんよ、来年使います どうせ合格なんかできないのは分かっているけど、ただ「討ち死」はいやだし、できる限りのことをやって来年度につなげようと思っています。 しかし、記述式で実際に申請書類を書くと、いろんな知識を総動員しなきゃいけないから、これは力つきますよね。行政書士試験も、何か実技的なものがあったらよかったのにと思ったり。 で、不動産登記ではすっかりお馴染みの相続絡みの登記の申請。練習問題とはいえ、これは 6月1日から20日までの間に、身内が3人も死亡するという、これはもはやたたりとしか思えない。練習だから普通に登記の申請情報を機械的に書いているけど、こんな事例が万一本当にあったら、依頼者には悪いけどお断り。自分も呪われそうだし。 試験会場が近くにないので、今日の夕方までには移動して前泊。3周やった過去問でも苦手なところに付箋をつけてあるからそこを中心に復習しようと思います。記述式は、応用の部は捨てて、基本のみ。手を広げるのはやめる! 受験されるみなさん、共に精一杯頑張りましょう〜!

2020.09.26

コメント(0)

-

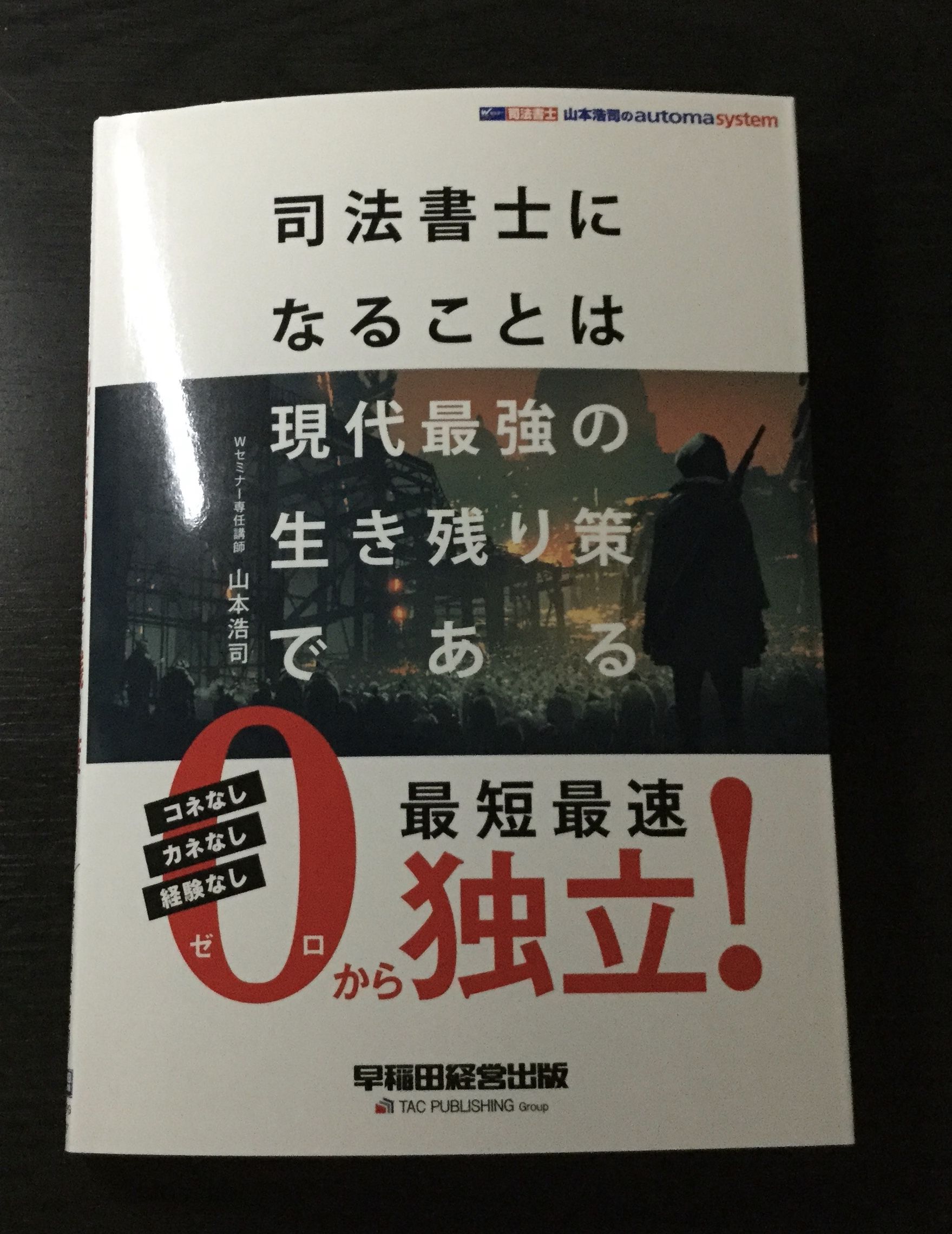

司法書士の試験合格に向けて 〜山本浩司先生の著書を読んでみた〜

司法書士試験に向けて「オートマシステム」の過去問を学習中。現在は「不動産登記法Ⅰ」をやっているところで、残すは「Ⅱ」。ただ、不動産登記法は記述式対策の学習をある程度してあったので、過去問をやっていても、比較的スムーズに進められます。それでも誤答が多いので、これはあとで再確認できるように付箋を貼っています。 ところで、学習ばかりしているとなんか気が滅入ったりしがちなんですよね。特に苦手意識の高い「会社法」ではそうでした。そこで、オートマシステムの著者である山本浩司先生の本が出版されたというのをネットで見たので、学習の合間に読もうと購入。これもTACさんのサイトで購入すると会員(登録も無料)ならば10%オフでしかも送料無料。お得です。ネットで注文したら翌々日にはもう届きましたので、早速読み始め、読み終わりました。 司法書士を目指しながらも、実務の状況は目に浮かんでこないんですよね。購入前にネットで目次を見たらそういう実務を知ることができるかなぁと思って購入しました。ただ…… この薄さなんですよね 山本先生の本は、独特な言い回しもあるけど読みやすいんですよね。この本はさらに読みやすい。なぜかというと、改行がやたら多いんです。一文出たら、すぐ改行。そして段落が変わるときに1行開ける書き方が多いんです。読みやすいと言えば読みやすいんですけど、ページ数を増やすためのような気がしないでもない。それでこの薄さ(と1,200円という価格)、となれば内容も薄くなります もっと実務の話とか、その実務が司法書士試験につながるようなものが紹介されていたらいいんだけど…。民法の基本中の基本の話から入っているので、すでに学習している者にとっては物足りないかもしれません。ただ「こんなこと考えながら実務してるんだぁ」ということは知ることができます。でも、本書の95ページにあるような実務の話がもっとあったらよかったのになあと思ったことでした。[あと、やっぱり誤字・脱字がいくつもあるんですよね] 司法書士試験の申し込み延期が発表になり、まだ本年度の予定は発表されていません(5月16日 11時現在)。司法試験は3ヶ月遅れて実施されるようなので、司法書士も3ヶ月か?なんて思ったりもするけど、10月となると国家試験が目白押し。他の資格との兼ね合いもあって難しいだろうなあ。しかもWHOの委員が、「欧州でコロナの第2波が10月にも」なんて言ってたから、気が抜けませんね。 今は学習あるのみ。司法書士試験を受験されるみなさん、ともに頑張りましょう!

2020.05.16

コメント(0)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜記述式の学習が知識を深める〜

新型コロナウィルスの影響で、日本全国が自宅待機状態。こんな時こそ司法書士試験の学習ができる!と思いきや、閉じこもってばかりだと逆になかなか進まず。 前回のブログから1ヶ月以上経ちましたが、その間に、「オートマシステム」のテキストは一通り読み終えました(ただし、民法の3冊は購入せず、記述式の2冊は現在読んでいるところ)。過去問については、「不動産登記法Ⅰ・Ⅱ」と「会社法・商法」「商業登記法」が残っています。ちょうど今は、「会社法・商法」と「不動産登記法Ⅰ」の過去問を並行して学習しながら、「不動産登記法〈記述式〉」をのんびりやっている感じです。 しかし、行政書士の時もそうだったけど、会社法でかなり時間がかかりました。設立とか株式はいいんだけど、合併とかになると読むスピードが一気にペースダウン なんとか読み終わったので、先に「会社法」の過去問で確認した方がいいと思って取り組んでいます。「オートマシステム」のテキストって、読みやすいけど、もう少し「項立て」が分かりやすいといいのに。それと「索引の充実」があればもっといいテキストになりそう。TACさん、検討してください! そういえば、不動産登記法の学習は面白かった。というか、テキストを読むだけではダメで、一通り読んだあと記述式で実際に申請情報を書いてみると一気に学習が深まるなあと思ったことでした。それにベースには民法の知識が必須。民法の知識の再確認にもなるので、記述式の学習はすごくいいかもです。 そんなことを考えると、行政書士の試験も、40文字の記述に加えて、何らかの申請書を書くような試験があれば実務と直結するのでいいのにと思ったりしたことでした。 ところで、司法書士試験の申し込みが延期になりました。申し込みが延期になって試験がそのまま、というのは考えにくいので、大幅な日程変更がありそうですね。でも、秋はいろんな国家資格試験が目白押しなので、実施するなら冬かなあと思ったり。自分は本年の合格はあり得ないので、時期が遅くなるのはうれしいけど、その分、来年度の試験との間隔が短くなるのも困る。どうなるんでしょう。 ま、気負わず、頑張りましょう!

2020.04.30

コメント(0)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜学習はほどほどに〜

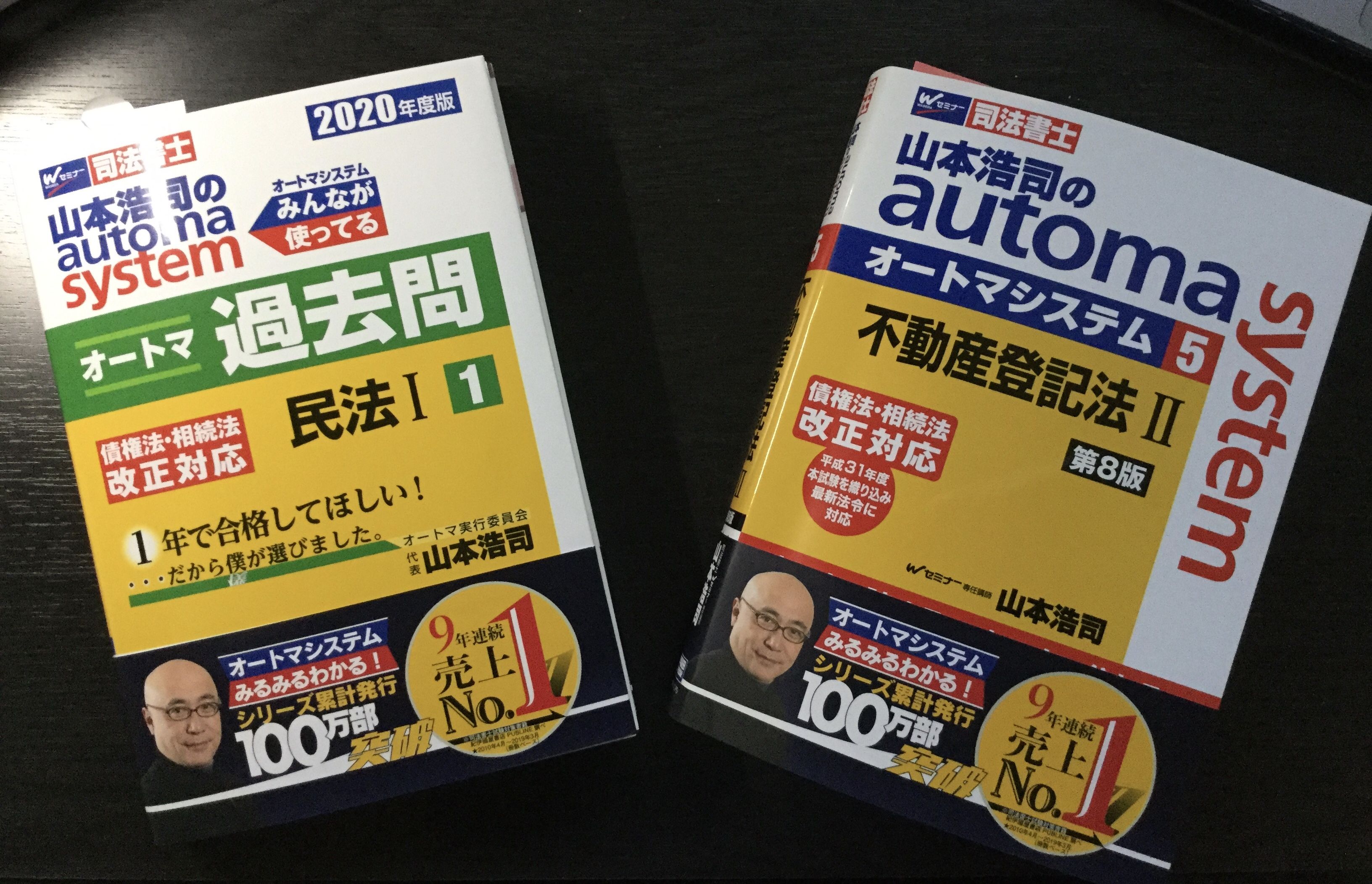

司法書士の学習は、「テキストの読み込み」と「過去問」を並行して学習しています。使用しているテキストは、早稲田経営出版さんの「オートマシステム」。これまで読んだテキストは、「刑法」「供託法・司法書士法」「民事訴訟法等」。で、昨日「不動産登記法1」のテキストを読み終え、今は「不動産登記法2」を読み始めたところです。不動産登記法は、遺贈関係での経験があったり、何よりこれまで学習してきた宅建士や行政書士で学習した「民法」がベースになっている。こうやって考えても「民法」って本当に大切な一般法だなあと思います。法律の資格なんか目指す前は、「民法」のことなんて考えたこともなかったですから。 で、過去問は、学習順に「憲法・刑法」「供託法・司法書士法」「民事訴訟法」。今日から「民法1」の過去問に取り組んでいるところです。しかし、「民事訴訟法・民事執行法・民事保全法」の過去問はキツかった なんていうか、経験がほとんどないことなのでイメージしにくいんですよね。理解が不十分な設問にはマークしてあるので、2周目の学習で定着を図ろうと思っているので、今はとりあえず解いたらそれで終わりにしてあります。 で、今は「不動産登記法2」のテキストと「民法1」の過去問を進めています。 民法については、まだやり始めたところだけど、オートマシステムの民法のテキストは不要のように思うので購入しないつもりです。でも、過去問だけでもこの分厚さで2冊も 既習のことがほとんどになると思うし、行政書士の学習で十分できていない論点は、過去問で確認しようと思っています。 一昨日から、ついに「不動産登記」の申請情報を書く夢を見るようになってしまいました 2021年度合格を目標にしつつ、心の奥底では2020年度合格できたら、なんて淡い期待をしているんだろうなあ。ちょっと詰め込みすぎているから夢見るんでしょうね。このパターン、日商簿記2級受験前に起こった「うつ」っぽい症状のサイン。適度に気晴らしをしながらやらねば!

2020.03.06

コメント(0)

-

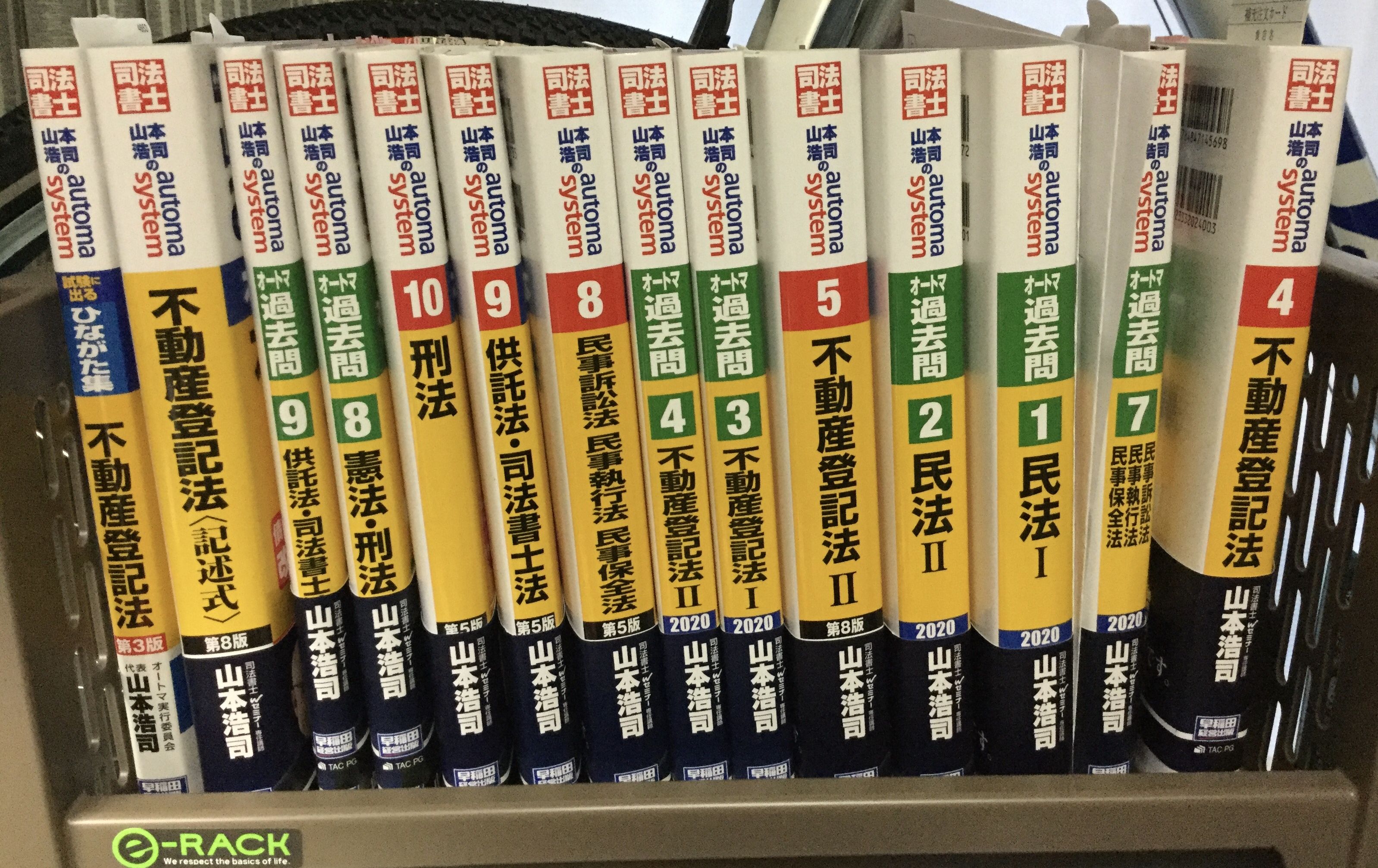

司法書士の試験合格に向けて 〜過去問は違うジャンルでリフレッシュ〜

司法書士の学習を進めています。2021年度の試験合格を目指しているので、そんなあくせくしなくてもいいのかもしれないけど、急ピッチで学習しています。「オートマシステム」のテキストを読んで過去問で確認するという感じです。今のところ 「刑法」「供託法・司法書士法」「民事訴訟法等」のテキストを読み終わり ↓ 「憲法・刑法」「供託法・司法書士法」の過去問を解くまで行いました。今は「不動産登記法1」のテキストを読み進めながら、直前まで読んでいた「民事訴訟法・民事執行法・民事保全法」の過去問で追っかけて学習する、という感じです。で、TACさんのオンラインショップで書籍類は購入しました。セットで買えば15%オフだったりしてお得です。 今は「不動産登記法」のテキストを読んでいますが、テキストはかなりボリュームがあるので、違うジャンルの過去問で気分転換しながら確認するのが自分には合ってる気がします。で、今やっている「民事訴訟法等」の過去問が終わったら、次は「民法」の過去問をやる予定で、民法だけはテキストを購入せず過去問だけを購入。行政書士の民法学習でいけそうならテキストは購入しない予定。ただ債権など民法の大きな改正もあったので、過去問をやってみて、テキストに戻った方がいいと感じたらテキストを購入するかもです。 しかし、この書籍の多さ これだけでも司法書士の学習がいかに広範にわたり、しかも深いかが分かるかもです。「不動産登記法」は宅建士の学習や登録講習でも触れていたし、少し前にマンション売却をしたりして思い出しながら今のところ楽しく読みすすめられています。問題は鬼門の「商法・会社法」「商業登記法」かも ちょっと焦って学習しているので、また「うつ」っぽい症状が出ないか心配もあります。2021年度合格目標とは言いながら、2020年度も一応受験予定。受けるなら「無残な討死」は嫌なので、やるだけのことはやろうと奮闘中です。 司法書士試験を受験予定のみなさんは、もう確認の学習をしたりしているんでしょうね。お互い、頑張りましょう

2020.03.01

コメント(0)

-

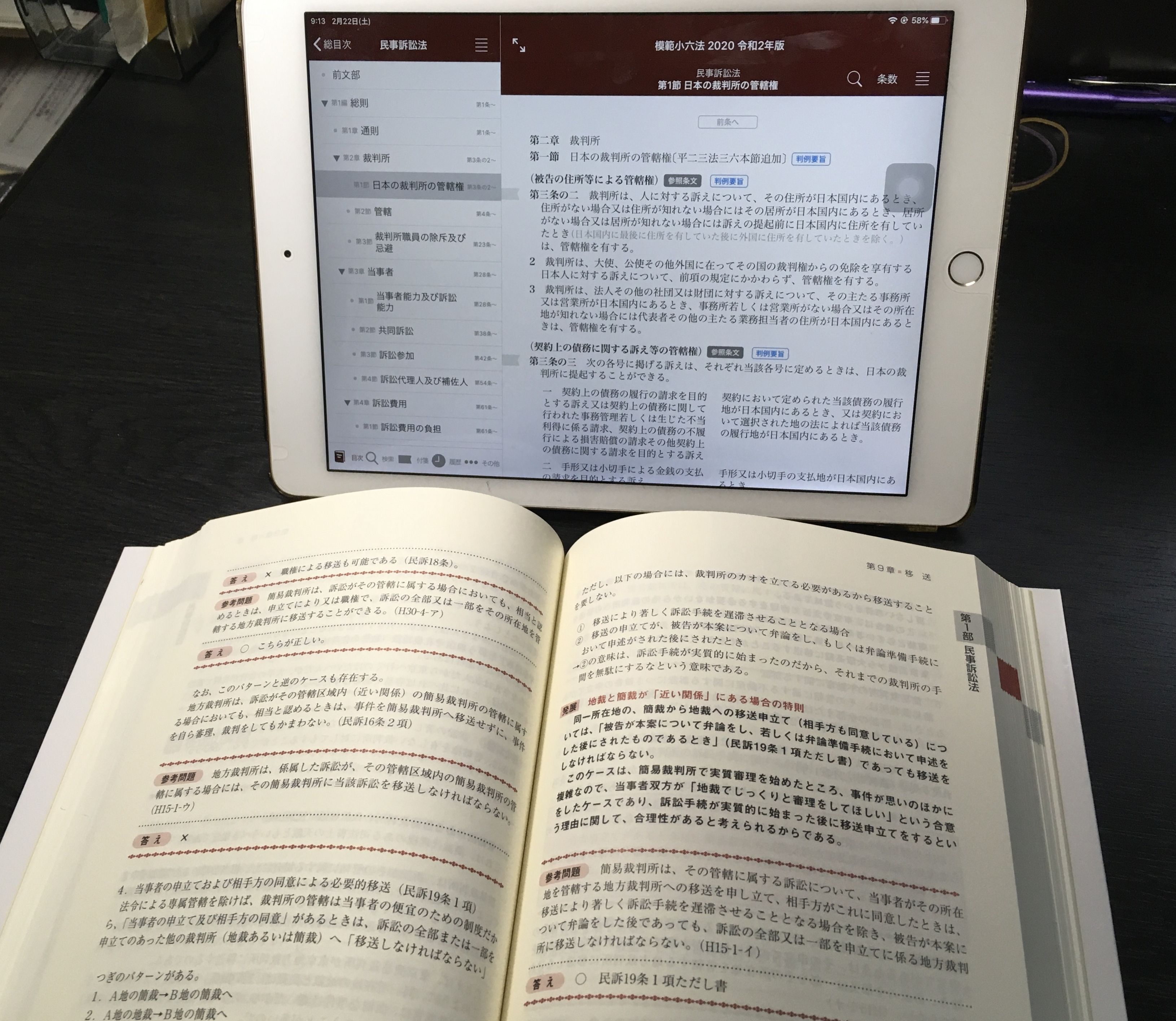

司法書士の試験合格に向けて 〜六法はアプリがおすすめ〜

司法書士の学習も、「刑法」「供託法・司法書士法」を読み終え、今は「民事訴訟法」を学習中。その間に、「憲法」「刑法」の過去問も終えました。「憲法」は、行政書士の学習だけで十分のようなので、改めて憲法を学習するテキストは購入しない予定。 ところで、オートマシステムのテキストを読んでいると、必要な条文は紹介されています。でも、ところどころで「条文に目を通して」と書かれています。「刑法」や「供託法・司法書士法」はテキストを読んでいるだけで頭に入る感じがしていたけど、「民事訴訟法」になって急にその感じが薄れた気が なんでかなあと考えたりしていて、ふと「六法を買おう」と思ったのです。これまでは六法を買わずにネットで検索したりしていたけど、正直めんどくさい。じゃあどれを買おうかといろいろ見ていたら、三省堂の「模範小六法」が良さそう。2800円か、とネットを見ていると「物書堂」さんのアプリでも同じものがあり、しかも2000円弱! ということで早速iPadにダウンロード! このアプリ、めちゃめちゃいいです!! ○検索がスムーズでストレスフリー。しかも項目ごとにグルーピングされていて検索が楽。 ○関連する条文や判例も表示されてタップするだけで小窓で条文等が表示されます。 ○必要な条文には付箋もつけられる ○条文の( )をグレー表示にするなど見やすいカスタマイズができる あとはマーカー機能があれば言うことなしなんだけどなあ。でも個人的にはおすすめです 「紙の六法の方がいい」と言う方もいらっしゃるかもしれませんけど、試しに使ってみてはどうでしょう。この六法、制限はあるけど無料版があります(使って良かったら正式な六法をダウンロードして使えるしくみ)。紙の六法より安くて、かさばらないのもいいところ おすすめです!

2020.02.22

コメント(0)

-

社労士のテキスト、いりませんか?

少し前のブログに書いたけど、司法書士を目指すことにして、社労士の学習は3日ほどで辞めました TACさんの「みんなが欲しかった! 社労士の教科書」の2020年度版です。自分が買った実物がこれ。 わずか2日ほどしか使っていないのできれいです。ただ、×第一分冊は切り離しています。×「労働基準法」を途中まで学習したので、ところどころに鉛筆で薄く線を引いたり書き込みをしています。 それ以外はきれいなもの。4000円くらい出費して買ったものの学習を辞めたので不要になっています。このまま捨てるつもりなのですが、必要な方はいらっしゃいますか? 「2019年度版で学習しているけど、新しいのを買うのはもったいない」なんて言う方がいらっしゃったら、無料で差し上げます。ただ、送料は負担していただきたいので、着払いなどで送らせていただいていいようでしたら、こちらにメールいただければ送るようにします。自宅の住所などを知られたくないという方もいるかと思いますが、職場にするなりそこはおまかせします。欲しい方は、遠慮なく言ってくださいね。

2020.02.16

コメント(0)

-

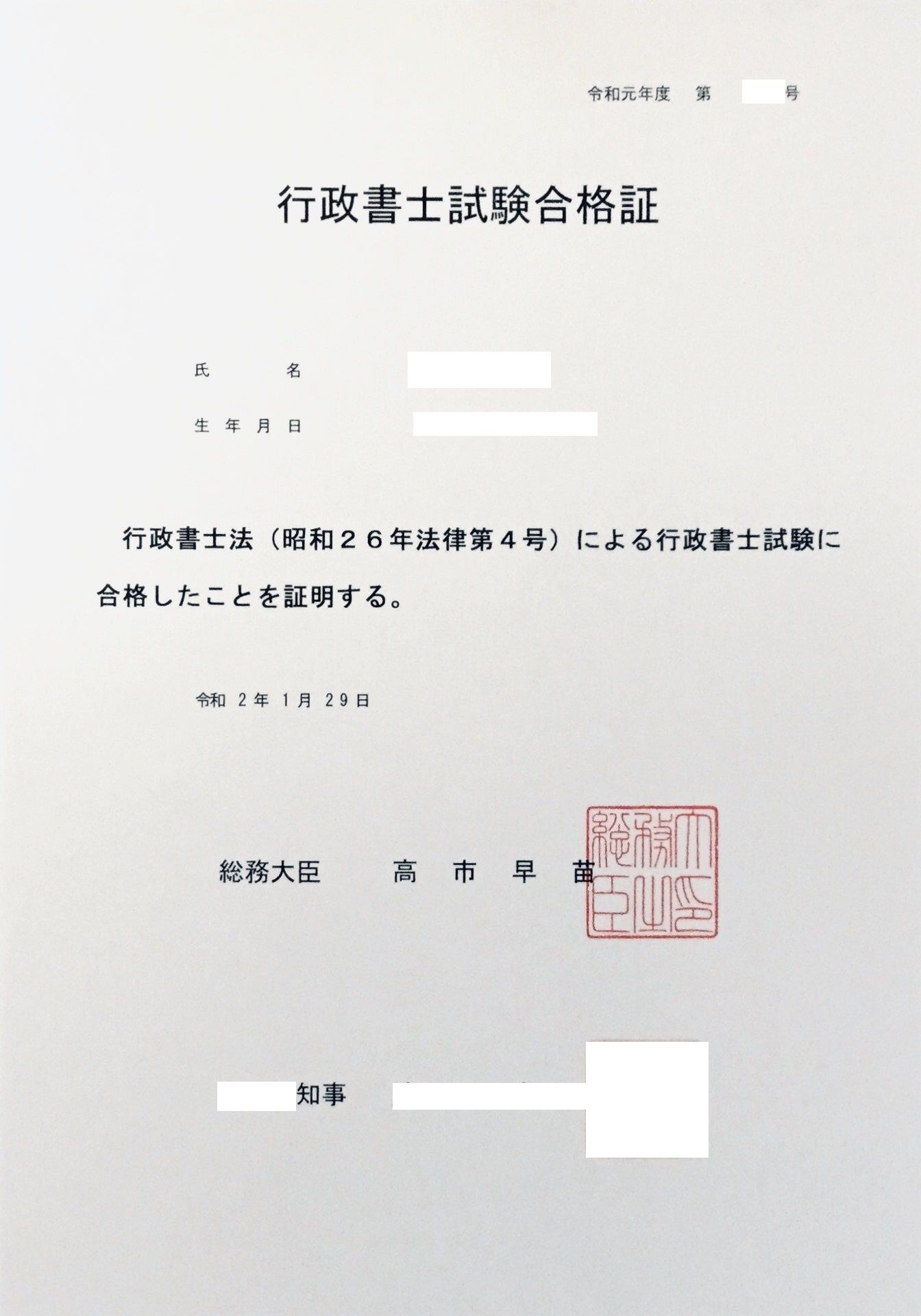

行政書士の試験合格に向けて 〜合格証がイマイチ〜

昨日、行政書士試験の合格証が届きました。で、見てみると…… 正直に言います。イマイチだと思いませんか? 真っ白な紙に、ゴシック体のみでタイプされているなんとも無機質な合格証 以前の仕事でこういう認定証だとか賞状などを作成したことがあるけど、この作りって、パソコンを覚えたての時に練習で作成するレベルのような 縁取りのある紙にするとか、せめて「行政書士試験合格証」の文字、文章の部分(……を証明する)はフォントを変えるとかすれば見栄えも格段に上がるのに。しかも、それって全然大した作業じゃないはず。「合格証はゴシック体に限る」なんて規約なんかがあるんでしょうか。もう少し工夫があってもいいと思ったことでした。

2020.02.16

コメント(0)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜順次テキストを読んでいく〜

早稲田経営出版(TAC)さんの「オートマシステム」の「刑法」を購入して4日で一通り読み終わりました。この刑法はまえがきでも基礎中の基礎だけということだけど、初めて刑法の本を読んだ自分にとっては新鮮。何より身近なことに置き換えたりしやすい。そして、思考の過程も分かりやすく書かれていて、節ごとに確認のための過去問題があるので確認しながら読める。「オートマシステム」は、なかなかよくできたテキストだと思ったことでした。 で、その後は、近所の本屋で、次の2冊を購入。司法書士 山本浩司のautoma system オートマ過去問 (8) 憲法・刑法 2018年度 (W(WASEDA)セミナー 司法書士) [単行本(ソフトカバー)] 山本 浩司9784847143625【中古】山本浩司のオートマシステム 9 供託法・司法書士法 <第5版> [ 山本 浩司 ] 憲法のテキストは買ってないけど、過去問を見てどうするか決めようと考えています。チラッとしか見てないけど、最初の数ページを見てもスラスラできるんですよね。行政書士での学習の知識があれば憲法はいけるのかなと思ったり(「憲法」のテキストは買わない予定)。 で、まずは「司法書士法」を読み、今は「供託法」を読んでいるところです。ところどころに「民事訴訟法」などが出てくるから、先にそっちを読んだ方がよかったかなあと。もうすぐ供託法も読み終わるので、今度はTACさんのオンラインショップで数冊注文しました。何より10%オフ&送料無料はありがたい!【送料無料】 司法書士 山本浩司のオートマシステム 8 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 / 山本浩司 ヤマモトコウジ 【全集・双書】【送料無料】 司法書士 山本浩司のオートマシステム 4|1 不動産登記法 / 山本浩司 ヤマモトコウジ 【全集・双書】【送料無料】 司法書士 山本浩司のオートマシステム 5|2 不動産登記法 / 山本浩司 ヤマモトコウジ 【全集・双書】 この3冊が届いたら、「民事訴訟法」→「不動産登記法」とテキストをまずは読もうと考えています。その次は、「会社法」かあ。行政書士の学習で会社法は苦手だったんですよね。でもやるしかない!!

2020.02.16

コメント(0)

-

司法書士の試験合格に向けて 〜2021年度合格を目指す〜

前のブログの後、法務省のホームページで司法書士の過去問を少し見てみました。全部は見られないけど、行政書士で学習している範囲については難易度は格段に上がっているものの分かるんですよね、やはり。問題を読んでいても、社労士より読みやすい。 ということで、近くの書店に行って司法書士対策の本を買ってきました。司法書士 山本浩司のオートマシステム 10 刑法 / 山本浩司 ヤマモトコウジ 【全集・双書】 司法書士の学習方法をSNSで検索していてもこの「オートマシステム」シリーズは評判が良かったのでこれにしました。民法はまだ大改正の一部が施行されていないし、会社法は書籍の改訂もあるようだったので、これまでに学習していなかった「刑法」からスタートしてみようと思ったのです。 まだ買ってきて読み始めたところだけど、社労士に比べて断然読みやすい! ということで、予定を変更! 司法書士試験の合格を目指します! と言っても、2020年度は極めて難しい(多分受験はするだろうけど)。なので、2021年度の合格を目標にようと思っています。なので、社労士の学習はやめ! 4000円近くしたテキストが不要になっちゃったけど。もし必要な人がいたら、差し上げます(労働基準法のとこだけ鉛筆で書き込みしているけど)。 【2020年度】は、「司法書士試験」と「マンション管理士」を、【2021年度】に「司法書士試験の合格」を目指すことに決めました。なんかフラフラしちゃったけど、早めに決断できて良かったのかもしれません。 2020年度版の「みんなが欲しかった! 社労士の教科書」を差し上げます。第1分冊だけ取り外していて、労働基準法のページには鉛筆で書き込みや線を引きましたが、比較的きれいです。買ってから3日しか使っていないので。 昨年度版で学習されていたけど、今年度版を買うのがもったいない、なんていう方などいかがですか? 自分が持っていても仕方ないし、多分このままだと単に捨てると思いますので。着払いで送らせていただいていいのでしたら、無料で差し上げます。希望される方は、こちらまでメールいただければと思います。

2020.02.07

コメント(0)

-

社会保険労務士の試験合格に向けて 〜行政書士との親和性〜

TACさんからテキストが届きました。2020年度版 みんなが欲しかった! 社労士の教科書 [ TAC株式会社(社会保険労務士講座) ] 早速「労働基準法」から本を読み進めてはいるのですが… 全然頭に入ってこないんですよね その原因は① これまでの行政書士の知識が活かせない 行政書士で学んだ「憲法」「行政法」「民法」「会社法」はほとんど絡んでこないんですよね。もちろん社労士の学習で出てくることのベースには憲法があったり、民法があったりはします。でもそれだけ。直接的に活かすことがほとんどないのです。② 法体系よりもたくさんの数字を覚えないといけない 労働基準法だけでもしくみが複雑で、そのしくみの中にも様々な数字が出てきて、これを覚えないといけないんですよね。③ 自己の経験が乏しい これまでの職場の中で、雇用関係、賃金や有給休暇とか全部担当者任せでした。つまり自分自身で労働関係や社会保険についての経験が乏しいのです。だから読んでいてもピンとこないことが多いし、イメージがしにくいんですよね。その点、民法なんかは実際の場面を想起しやすい。だからFPの学習をしていてもこの労働関係や社会保険の分野は苦手だったんだろうなあ。 こんな感じかな。あと、この「みんなが欲しかった!」シリーズは、宅建士、FP3・2級に続いての使用ですが、これまでと作りが違う気がします。ちょっとした分かりやすい例などが圧倒的に少なくて、枠外には試験に関連しそうな詳細な内容ばかり。う〜ん、ちょっとこのまま学習していていいのか悩んでいます。 自分の【資格取得の予定】は、 2020年2月〜4月: 社労士のテキストを完読 (この間に司法書士の刑法のテキスト完読) 5月〜8月: 社労士の問題を繰り返す ☆社労士本試験 9月〜11月: マンション管理士の復習と司法書士のテキストを読む ☆マンション管理士本試験 12月〜 : 司法書士の学習へ完全移行 年内に社労士とマンション管理士、来年度に司法書士をと考えていたのですが。もう少しで労働基準法を読み終わりますが、一通り読んでみてスケジュール変更しようか、それとも早い内に一気に司法書士に変更しようか悩むところ。と言っても、司法書士に移行したところで今年の受験などまず無理。う〜ん、社労士、もう少しがんばってみます!

2020.02.07

コメント(0)

-

社会保険労務士の試験合格に向けて 〜社会保険は苦手だけど〜

行政書士の次の資格をどうしようかなあと思い、地域の大型書店へテキストの下見に行きました。検討しているのは「司法書士」と「社会保険労務士」。テキストを見て思ったこと……司法書士 筆記試験が7月の上旬。で、テキストを見ても、その冊数の多いこと! 半端な知識で合格できる資格ではないことは明白 独学で突破しようとすると、少なくとも1年半は必要とも言われているみたい。今から学習して2020年度に合格なんてとても無理 2021年度の合格を目指して学習するならアリかも。ただ、行政書士の学習と重複する試験科目もあるので(内容は司法書士の試験が難しいけど)、知識がある間に取り組めば効果的か。社会保険労務士 本試験が、例年だと8月下旬で、今からだと半年後。通信講座では「短期集中講座」などで今からでも学習が間に合いそうとのこと。そういえば、だいぶ前にこんな本を読んでいたのを思い出した。 なんでこの本を買って読んだのかはっきりとは覚えてないけど、当時は興味があったんだろうなあ。でも、このあとFPの学習で社会保険を学習して、年金やら給付やらややこしくて、この分野はあまり得意ではないなあと。でも、社会保険労務士のテキスト自体は司法書士との比較では少なく、分厚いけど1冊のよう。ただ行政書士の学習との重複部分は少ないし、社会保険が苦手なのに大丈夫なのか。 ということで、とりあえず家に帰って、上記の「はじめの一歩」を読んでいるところです。そしたら、また学習意欲が不思議と出てきた! やはり何か目標がないと人は前に進みにくいものなんですね。 で、決めました! 次は「社会保険労務士」の試験合格を目指します! テキストは、またまたTACさんにお世話になろうと思い、TACさんのサイトでこれを注文したところです。2020年度版 みんなが欲しかった! 社労士の教科書 [ TAC株式会社(社会保険労務士講座) ] 地元の本屋さんには申し訳ないけど、TACさんのサイトで購入すると10%割引になるんですよね。問題集などとセットなら15%割引にも。とりあえずはテキスト単品で学習してみようかなと思っています。正直、苦手意識の強い社会保険なので、挫折するかもということを考えての単品注文 そんなことでいいのか!? と思うけど、頑張ってみようと思っています。 あ、マンション管理士は当然に受験します

2020.02.02

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜予備校は合否を知っていた?〜

行政書士の試験に合格は厳しいだろうなあと思いながら、次年度の試験に向けて「民法がわかった」のテキストを再度復習する毎日だった1月の中旬。TACさんから「合格祝賀会」の案内が届きました。TACさんとは、行政書士の基本テキストや問題集でお世話にはなっていたものの、通学や通信講座の受講経験はなし。唯一、「全国模試」でお世話になっていました。 「不合格なのに、こんなの送ってきてもなあ〜」と思いつつ、書類は放置。ところが蓋を開けてみたら本試験では合格していた。このTACさんの案内文書、合格・不合格全員に発送されているんですよね? まさか、合格者にだけ発送されている、なんてことはないですよね…? 不合格なのに案内をされていたら、あんまりいい気持ちじゃないからなあ。どうんだろう、と疑問に思ったことでした。

2020.02.02

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜次の資格は何がいいのか?〜

行政書士の合格発表がありました。 試験当日の夕刻から夜には、いろんな学校で「解答速報」をやっていて、それで答え合わせもしてありました。一般知識等は問題なし。問題なのは法令等。択一式は思いのほか不正解が多く、全ての択一式の合計点は自己採点で150点。記述式で30点取れるのか…。どんな感じで部分点をもらえるのか分からないけど、「共有」の問題以外は自信なし。不合格だろうなあと思っていました。 1月29日の発表は、不合格だと思っていたので、HP上に掲載されてから1時間ほどで確認してみました。受験票もどこにいったやらと思いながらHPを見てみると、番号がありました! 急いで受験票を探し、再度確認したことでした。記述で点数をいただけたんだろうなあ。 で、本日、合否通知書が届き、記述で32点。ギリギリの合格ということでした。この合否が発表されるまでは、「民法」の復習をする毎日でした、来年度に向けて。意外だった合格だけど、ホッとしています。しかし、実務経験もないし、知識のインプットと、実践で活かせるアウトプットのトレーニングをせねば、と考えています。 これで「宅建士」「行政書士」「FP2級」「日商簿記2級」の資格を保持したことになります。この次のステップとして「司法書士」と「社会保険労務士」を検討中(もちろんマンション管理士も)。しかし、司法書士はさすがにハードルが高すぎる 社会保険労務士は試験期日が迫ってきているので準備期間が あれこれ考えても仕方ない。独立開業のために、もう1つプラスアルファを検討して早く動こうと思っています。

2020.01.31

コメント(0)

-

マンション管理士の試験合格を目指して 〜次年度に向けて〜

このブログは久しぶりの更新。マンション管理士と行政書士の結果が出てからと思っていたので、やっと更新できるようになりました。 マンション管理士と行政書士のダブル受験。「二兎を追う者一兎も得ず」になったら嫌だなあと思いながら、そうなる可能性が。 マンション管理士の試験は、「不合格」でした。自宅から遠隔地にある試験地での受験。試験後に帰りの高速バスの中で、SNSに流れてくる「解答速報」を見ながら、試験前に会場前で配布されていた専門学校さんのマークシートを使って答え合わせ。流れてくる解答の前半は順調に正答ばかり。「合格かも」と思っていると、徐々に誤答ばかりに。専門学校の先生方が早い段階で正解を打ち出したものはほとんど正答だったものの、遅い段階のものはことごとく誤答に。自己採点の段階「不合格」は分かっていましたが、正式な発表でも「不合格」でした。 あとは、行政書士。これもダメなら、まさに「二兎を追う者一兎も得ず」に。 でも、マンション管理士、次年度も受験しようと思っています。ここまで学習して終わりにはできません! 管理業務主任者の資格も一緒に受験しようか、これから考えます。

2020.01.31

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜前日の学習ってどうすれば?〜

行政書士の本試験がいよいよ明日になりました。 ところで、その前日ってどんな学習をすればいいんでしょう? 自分は、予想模試もかなりやってきたので、ここで焦ってもいけないと思い、超スロー。午後から「合格革命」シリーズの記述式問題集を確認して、同じく「合格革命」の模試の3回分の記述式問題の確認を終えたところ。いまだにどんな学習方法がいいのか分からず、とりあえず焼酎の水割りに移行 今飲んじゃったら、夜中に目が冴えちゃうパターン。夜中に「合格革命」の模試を1回分だけやろうかなあと思ったり、いやいや、そんな焦る必要あるのか、できなかったら不安にならない?などと思ったり。本試験前日の学習方法って難しいですよね。みなさんはどんなふうに学習しているのだろう???

2019.11.09

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜学習できるのは残り1日〜

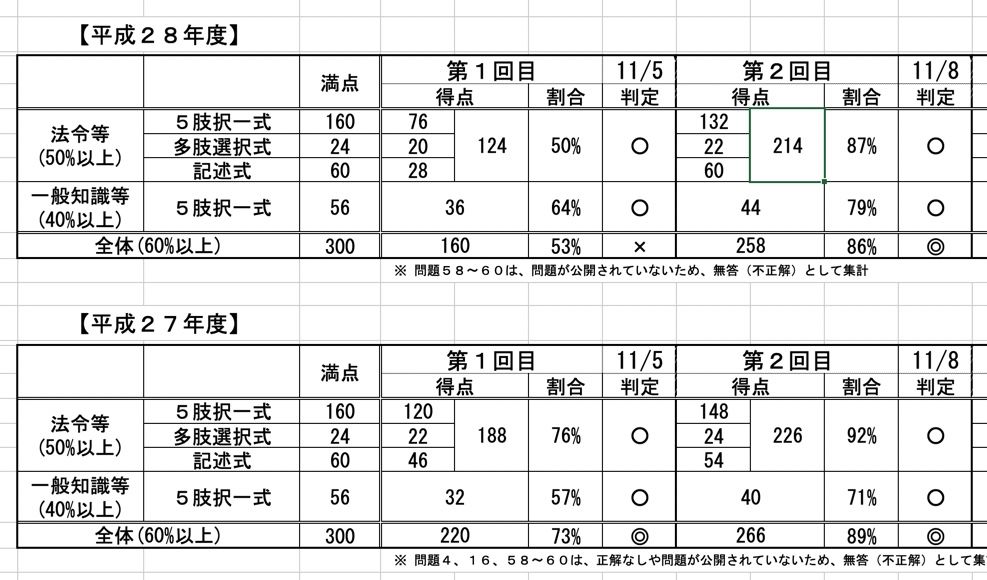

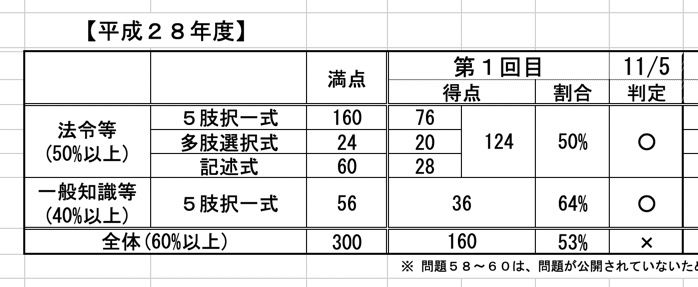

今日の学習は、平成28年度と平成27年度の過去問題。前回、平成28年度の問題は、チャチャっと取り組んでボロボロだったこの過去問題。読み取りの問題は掲載されていないものの、最後まで解き終わるのにちょうど1時間半でした。結果はこんな感じ。 2回目なので改善は見られるのは当然。平成28年度については、今回の誤答が8問。ただ気になるのは、前回と同じ設問での誤答が5問あり、しかもその内4問は、前回と全く同じミス。頭に全く入っていない、ということでしょう。これはいけない。 しかし、解きながら考えたのは、パーフェクトでなくても合格できるんですよね。でも、実務になった時に、お客さんから質問されて答えられなかったら恥ずかしいよな〜、そう考えたら、やっぱりパーフェクトを目指すことは大切だよなあ、と。もちろん、完璧主義になって自己を追い込まないようにしないといけないけど。 行政書士試験まで、学習できるのは明日を残すのみとなってきました。受験されるみなさん、共に頑張りましょう!

2019.11.08

コメント(0)

-

マンション管理士の試験合格を目指して 〜運営側に改善してほしいこと〜

行政書士の学習に専念してきました。10日(日)が行政書士の本試験。それが終われば、次は、24日(日)に実施されるマンション管理士の試験に向けた学習に専念することになります。 ところで、このマンション管理士を受験するにあたり、不満が。① 通知の発送が遅い 11月24日に行われる試験の受験票が届いたのが11月6日と1ヶ月を切っていました。試験を実施されるマンション管理センターさん、通知の発送が遅いと思います。 せめて1ヶ月前には届くようにできないものですか?② 試験会場が発表されない 受験申し込みの際に試験会場が発表されていないのです。 日本全国・47都道府県で実施するならそれでもいいでしょう。でも実施されるのは7都市と東京都のみ。自分のように地方在住者にとっては、最も近い試験会場(しかも実施する都市まで遠い!)への移動が必要になります。当日の移動は難しい(片道最低でも4〜5時間の移動時間)ので前泊するのですが、会場の都市は発表されていても、どの施設で行うか分からないと、どこにホテルをとればスムーズか、検討できないんですよね。だから、これまでの会場の情報をネットから得て、その会場近くのホテルをとったのに、今年度はなぜか別の場所 意味ないじゃん!ってなってしまいました。受験者数が確定してから速やかに会場ぐらいは公表できないものでしょうかね。受験票で会場を通知するというなら、せめて発送を早めにしてくれたら。しかも、3連休の最終日に試験なので、前の日の宿泊代は通常の2倍。早く場所が分かっていれば、早割とか使えたのに マンション管理士を受験されるみなさんは、そんな不満は感じられていないのかなあ?

2019.11.08

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜全国模試の結果は参考程度で〜

今日の学習は、TACさんの「行政書士全国模試」を再度解き直すことでした。 答案等が返却されてから見直しはしたけど、時間を計ってもう一度解いたのは初めてでした。最後まで時終わるまでは1時間34分。結果は、 ○法令(5肢択一式): 148点(93%) ○法令(多肢選択式): 24点(100%) ○法令(記述式): 54点(90%) ○一般知識等(5肢択一式): 52点(93%) ◉総合: 278点(93%) 見直しをしてから10日ほど経っているかと思いますが、まあまあの結果でしょう。一度やった問題なのだし。 ところで、TACさんの模試は、これが2回目。昨年、宅地建物取引士の試験前にも模試でお世話になっています。その時の結果は、どんな標記だったか覚えていないけど「合格はできない」というような結果でした。本試験を間近にして「これはマズい!」と思って、さらに学習を進めた記憶があります。結果、本試験は比較的ゆとりをもって合格でした。 今回の行政書士の模試の結果は「ボーダーライン」になっているけど、模試はあくまでも模試であって、本試験じゃない。結果に踊らされることなく、残りの時間を効率的に学習しようと思っています。仮に、模試の結果がよくなくても、本試験は分かりませんからね。 行政書士を受験されるみなさん。あと少し、共に頑張りましょう!

2019.11.07

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜平成30年度の3周目と予想模試全終了〜

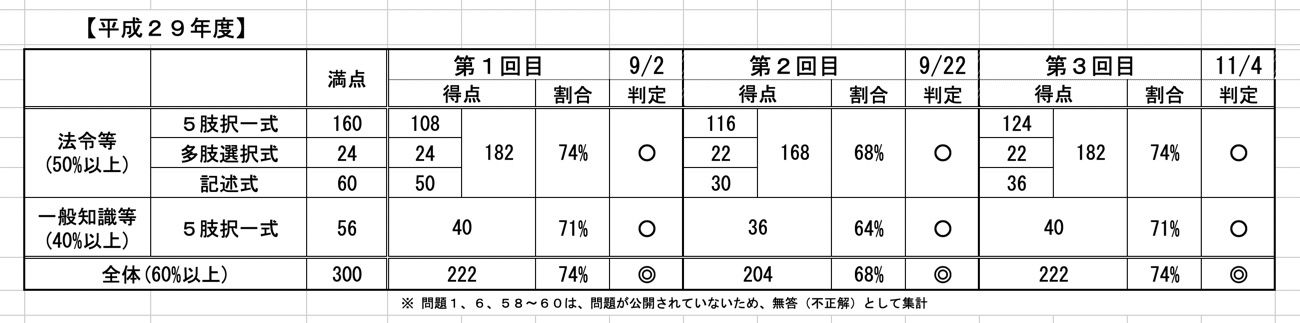

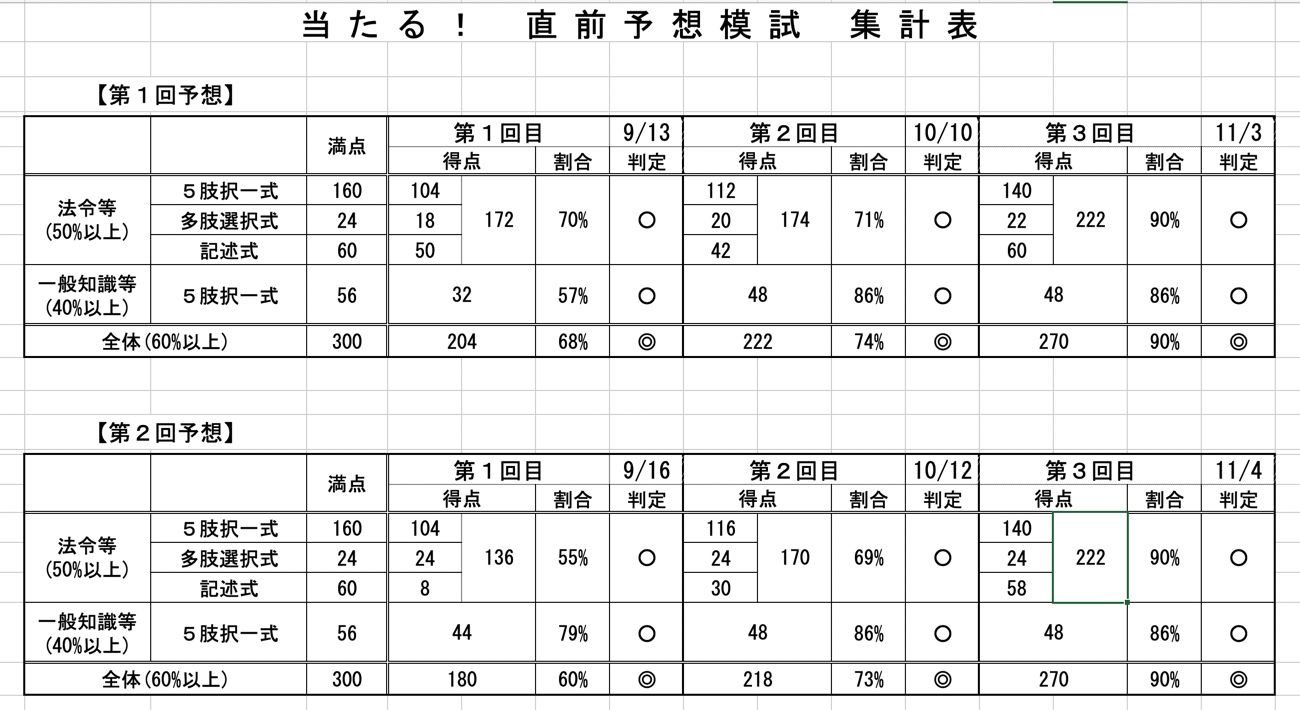

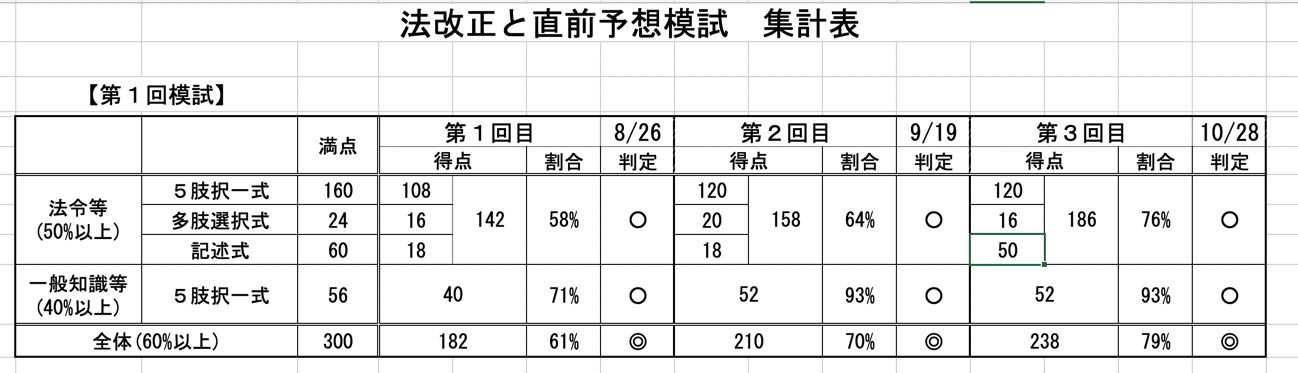

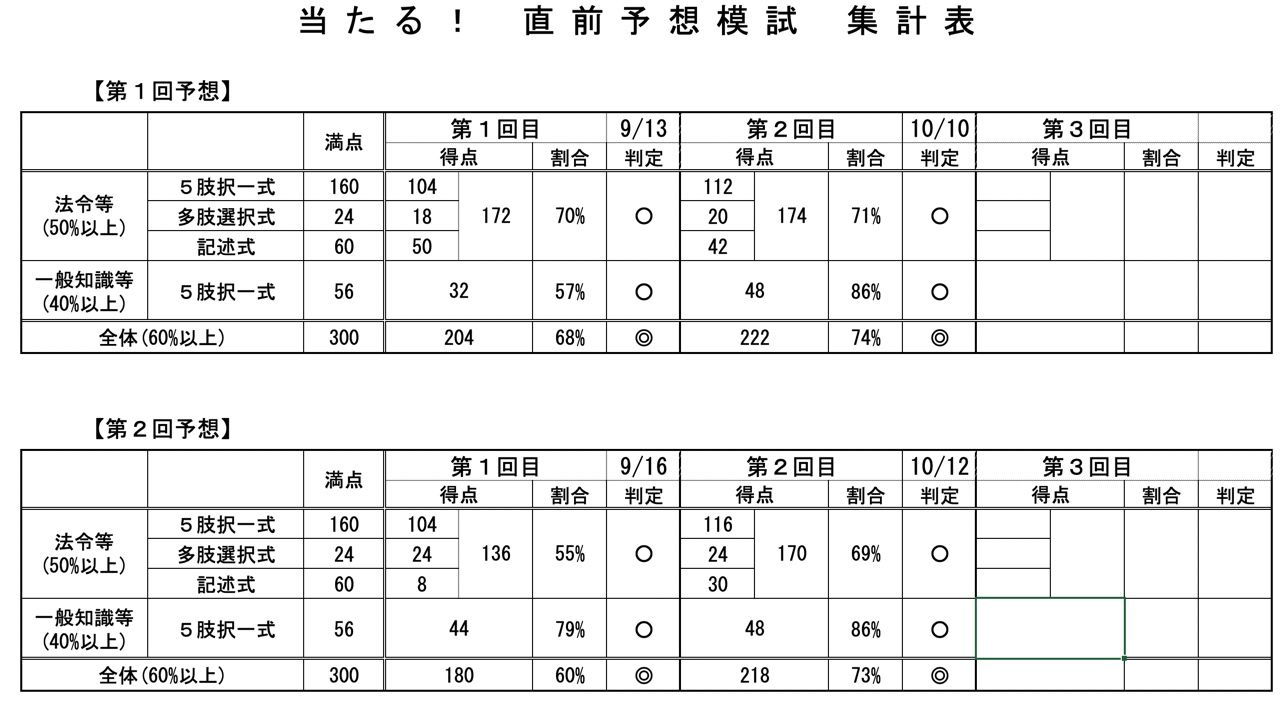

今日の学習は、昨日の見直しをした後は、平成30年度の過去問題の3周目です。結果はこんな感じ。 こうやって記録を残していくと、昨年度の問題を解くのは1ヶ月半ぶりだったかあ、などと気づきがありますよね。 今年度の本試験では、この平成30年度の類似問題が出題される確率は低いだろうなと思いつつ、この過去問題には、一昨年度とほぼ同じか似たようなものがやっぱり混ざっていることに気付きました。学校なんかで講師の先生から学ばれている方は、そんなのとっくに知ってたよ!と言われるかもですが、すべて独学の自分にすると、今になって気づいた感じです。そう考えると、過去問題もある程度はやっておいた方がいいんだろうなあ。 で、平成30年度の見直しをしてから、追い込むようにLECさんの「当たる!直前予想模試」の第3回目に取り組む。3周目で、これで、3冊購入した予想問題集は一通り終了の予定。結果はこんな感じ。 記述では、執行停止ができない場合を、本来は「又は」にすべきところを「かつ」で記入してしまい、自己採点では半分の点数に。本試験ではこのケースはどう採点されるんだろう。意味が違うからゼロ点なのかなあ。 明日は、TACさんの公開模試を再度解く予定。時間があれば、平成29年度の2周目をやろうかと考え中。この第3回予想模試の見直しは明日にして、寒いし、お鍋しながら今夜も呑みます。 行政書士試験を受験されるみなさん。学習や確認ができるのもあと3日となります。お互いに体調を崩さないように気をつけていきましょう

2019.11.06

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜落ち着いて臨むこと〜

行政書士の試験も直前になってきて、今持っている問題集や予想模試を繰り返しやってきたけど、昨日、平成28年度の過去問題をダウンロード。それで、今日、その問題をやってみました。 先に反省から述べると、最近は予想模試なんかもそこそこの得点も取れているし、理解も深まってきたなあという慢心があったのは事実。この平成28年度の問題を解くのにかかった時間が、読解問題がないとはいえ、わずか1時間20分ほど。その結果が、これ 自信をつけようと思って解いたのに、この惨憺たる結果。特に民法はことごとくだめ。で、見直していくと、問題文を読んでいないのがよく分かる。誤っているものを問われているのに、正しいものを選んでいたり、無権代理の問題なんかもなんで間違えてんの?というミスを連発。分からない問題も、選択肢の文章をしっかり読み比べれば、消去法で答えを導くことができていたのに、それもせずに、ちゃっちゃと答えちゃってる。そりゃこの成績になるよねという内容でした。もちろん本番では、落ち着いて思考するだろうけど、反省。 こんな結果じゃ、「過去問、やばいんじゃない?」という焦りもあり、早速平成27年度分もダウンロードして印刷しました。追い込んじゃダメなんだけど、さすがにこれでは で、今度はこの平成27年度の過去問題を解いてみました。今度はじっくり落ち着いて取り組み、ちょうど2時間で解き終わりました。その結果がこれ。 当たり前のことだけど、慢心でやってもダメだし、落ち着いてやらないとダメってことですかね。まだまだ見直しもしなきゃいけないけど、1日で2つの過去問はさすがにキツい。見直しは明日ということで、これから郷土の酒の肴で飲むぞ! 行政書士試験を受験されるみなさん。寒くなってきました。お互い風邪ひかないように、頑張りましょう!

2019.11.05

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜焦らない・追い込みすぎない〜

今日は振替休日なので、LECさんの「当たる!直前予想模試」の第2回目の問題を3周目解いて、誤答などの確認。その確認が終わったのが午後1時前。まだ時間があるなあと思って、平成29年度の過去問題の3周目もやりました。結果はこんな感じ。 公開されていいない設問は不正解としてカウントしている点を割り引いても、過去問題になると、予想問題より格段に正答率が下がるのはなぜだろう。特に平成29年度分は解説もないからかなあと思ったり。 ただ…… 以前、簿記2級の試験前に“うつ”っぽくなったりした。性格的なものだろうけど、真剣に考えすぎたり、「落ちたらどうしよう」などと自分を追い込みやすいところがある。 今日もそう。1つの予想模試を解くだけでも結構くたくたなのに、その後、追い込むように過去問題を解くなんて、まさに追い込んじゃってます。結果として、過去問題終了後に少し息苦しい感じが…。試験が近づいて焦っているんでしょうね〜。でも焦って何かをしても、結果的に精神的に苦しくなるだけなんですよね。みなさんも、焦らず、追い込みすぎないようにお気をつけください。 と言いつつ、平成28年度の過去問題をダウンロードして印刷もしてしまいました。自分は過去問題はこの3年分だけ。あとは3冊の予想問題集と、「合格革命」の基本問題集と記述問題集のみ。受験されるみなさんって、何年前までの過去問題を解かれているんでしょう。あんまり過去のものをやっても、法改正があったり社会情勢の変化で適切じゃない問題になったりしているだろうし。 明日は、過去問題の平成28年度だけをやろうと誓ったことでした。

2019.11.04

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜予想模試もまもなく終わる〜

行政書士の本試験まで1週間を切りました。3冊購入した予想模試も3周目。早稲田経営出版さんの「合格革命 〜法改正と直前予想模試〜」とTACさんの「本試験をあてる」の2冊は終了。昨日から最後の1冊、LECさんの「当たる! 直前予想模試」に取り組んでいます。第1回・第2回の3周目の結果はこんな感じ。 このLECさんの予想模試で、第1回の第58問。何度解いても間違える というか、別の選択肢でも意味の通る文になるから、問題としてどうなのかなあとふと思ったり。正答率が低いのも納得。 第3回を解いたら、これらの予想模試は計画としては終了。この後は、平成29年度(6日)と30年度(7日)に行う予定。その後はどのように学習したら効果的なのだろう。みなさんは、直前の学習、何をされているのでしょう? そう言えば、Twitterを見ていて、資格スクエアさんの「未来問」なるものを見つけました。5肢択一式の問題だけですが、これまでのデータをもとにしてAIが問題を作成(予想?)したものだという。とりあえず取り寄せてみてやってみた。う〜ん、基礎法学は初めての傾向で読むのに苦労。ただ、それ以外の行政法や民法はさすがに経験のある問題がいくつも。というより、過去問の寄せ集めっぽい感じ。結果は、法令等が70%(112点)、一般知識等が72%(32点)でした。これに多肢選択式に記述が加わるから、ギリギリってとこなのだろうか。解説がないから確認するのは不便だったけど、目先を変えて確認するにはよかったです。 行政書士試験を受験されるみなさん。あと少しです。体調を崩さないよう、共に頑張りましょう!

2019.11.04

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜将来をイメージ〜

行政書士を目指されるみなさんは、どんな動機で目指されているんでしょうか。自分は、前職を辞めて相続に関わりたいと思ったのがきっかけでした。○税理士を目指そうと考えたものの、実力不足や地方在住でもあり学習が無理ではと躊躇。 ↓○昨年宅建士の資格をとり、その学習からのステップアップを考える。 ↓○前職で法律にも関わっていたので行政書士を目指す。 こんな感じでしょうか。行政書士で個人開業して飯が食えるか、と考えると微妙ですけど、地方在住ということもあり、あまりこの地域で扱っていないニッチな業務を手掛けたいなと。具体的には、 ○外国人の在留資格に関するもの(外国人が増加しているから) ○ドローンなどの新しい許認可に関するもの ニッチな分野だと、既存の事務所さんより強みを活かせるかなと考えています。2級FPの資格もあるので、できれば、実務経験を積んで1級FP・CFPも取得したいし、マンション管理士の資格取得も考えているので、顧問契約などができれば少しは経営的にも安定するのかな。 とりあえずは、行政書士・FP・マンション管理士の事務所を来年開設するのが目標。1月に結果が分かるから、その結果次第で、管理業務主任者・司法書士・簿記1級の資格にもチャレンジしようかなと。「現実的じゃない」と思われるかもしれないけど、先(ゴール)のイメージが必要だと思います。そして、止まらずに前に進む(次の資格を目指す)ことが大切だと考えています。ただ、もし不合格だったら精神的に崩壊しそう 最近になって知ったのですが、もう9年くらい前に行政書士のドラマをやっていたんですね。TBSでやっていた「特上カバチ!!」。YouTubeにあるものしか見ていないけど、すごく楽しそう。でも、あんな事務所ってないだろうなあ。非弁行為をボランティアでやっていてもご飯食べられないですもんね。あれだけ機敏に法知識を実務で活かせたらすごいだろうなあと思ったことでした。 行政書士の試験を受験されるみなさん、共に頑張りましょうね〜!

2019.11.01

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜TACの本試験をあてるの最終周〜

行政書士の本試験まで、あとわずかになってきました。受験票も届いたりして持ち物を見るとペンの持ち込みはいいんですよね。自分は使わないけどどうしてかなあと思ってSNSなんかを見ると、問題文の重要なところにラインを引くためなんですね。自分は問題を繰り返し解くので、問題にラインをすると次に解く時に邪魔になる。だから、基本的にラインせず、メモ用紙にポイントを記入する方法でこれまでやってきました。宅建士も2級FPも全部このパターン。そうか、みんなマーカーでラインをしてるんだと何となく納得したことでした。本試験では、鉛筆で本文にはマークはしますけどね で、3冊購入した予想問題の3周目。1冊目を終え、昨日からTACさんの「本試験をあてる」の3周目です。3周目だから、記憶に残っている問題が多いのは事実だけど「あれ、こんな問題あったっけ?」というものもちらほら。大丈夫なのかなあ。で、結果はこんなかんじ。 3周目なので、成績が上がるのは当たり前。でも、その中で取りこぼした問題をしっかり確認するしかないですね。第2回予想では、3回解いて3回とも全く同じ解答でミスした問題が1問。「行政指導」に関する問題でした。行政指導には不服申し立てができないのに、毎回「できる」と解答しちゃっていました。行政指導の項目の過去問を再度見直そうと思っています。 行政書士試験を受験されるみなさん。あと少しです。無理せず、共に頑張りましょう

2019.11.01

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜TACの全国模試と合格革命の模試ラスト〜

昨日、TACさんの全国模試の結果表が閲覧できるようになりました。事前に自己採点はしていたのでおおよその結果は分かっていたものの、自宅での独学者にとっては、最初で最後の外部による採点。特に記述式の部分はどのように採点されるのだろうかと興味もありました。結果はこんな感じでした。 最高点を見ると、満点の方がいるんですね。まずそれにびっくりしました。この模試で満点なら間違いなく行政書士試験に合格ですよね。自分はギリギリ合格点ではあるものの、一般知識等で点数を稼いでいて気が抜けません。特に、記述式の最後の問題なんか、まったくできず。というよりこの問題には当たったこともなく、昨日からこの模試を繰り返し見直したところでした。それに思ったより記述式の採点が甘いのかなあとも。本試験では全体的に点数が上がりそうだと記述式の採点が辛くなる、という話もあるので、本当に気が抜けない。 ところで、一部、どうしてこの解答かなあ、と疑問に思い、TACさんのサイトで解説の動画があるとのこと。少しでけ観たのだけど...。申し訳ないけど、個人的には役に立つとは思えない内容 というか、講師の方が抽象的にお話しされているだけで、意味あるのかな?と思いました。役立ったという方、ごめんなさい さらに、「合格革命 〜法改正と直前予想模試〜」の第2回と第3回。3周目ということでこの問題集もこれがラスト。結果はこんな感じ。 記述式はかなりやりこんのでだいぶできるようになりました。とは言え、今回のTACさんの模試の問46のような未知の問題が出てくることもあるので気を抜けないし、会場の緊張感というものも未体験。確実に学習したことが成果として出せるように、あと10日。残りの2つも問題集を継続してやっていくしかない! 行政書士試験を受験されるみなさん。共に無理せず、頑張りましょう!

2019.10.30

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜予想模試の最終周〜

行政書士の試験まで2週間を切りました。みなさん、学習状況はどんな感じでしょうか? SNSなんか見ていると、みなさんすごく学習されているようで、焦りもありつつ。こちらはここ数日は記述問題を繰り返し解く毎日を送っていました。 で、今日は早稲田経営出版さんの「合格革命 法改正と直前予想模試」に収録されている第1回予想模試の3周目。もう時間もないので、この予想模試を解くのもラストになります。結果はこちら。 成績が上がるのは当たり前。記述もかなり強化したのでだいぶできるようになりました。ただ、1〜3周目まで毎回間違えた問題が3問、2回間違えた問題が3問ありました。その部分の強化をして、明日には第2回目の3周目を学習する予定です。 明日は、TACさんの全国模試の結果がWEBで公開される日。午後5時以降だったと思うので、それまでに第2回目の見直しを終えておきたいところです。特に記述式はいつも自己採点だったので、ちゃんと採点してもらうとどうなるのか、楽しみでもあります。 行政書士の試験を受験されるみなさん、体調管理に気をつけられて、頑張りましょう!

2019.10.28

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜予想模試を繰り返した後の学習〜

これまで次の3冊の予想模試を2周解いてきました。2019年度版 合格革命 行政書士 法改正と直前予想模試 [ 行政書士試験研究会 ]2019本試験をあてる TAC直前予想 行政書士 [ TAC株式会社(行政書士講座) ]出る順行政書士当たる!直前予想模試(2019年版) (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインド ] 3周目も、と思っていましたが、精神的に追い込まれ感が強くなり(不合格だったらどうしようという不安感)、学習への意欲減退。そのため学習からは少し離れていました。 で、予想模試を2周学習したところで、繰り返し誤答となる問題も分かってきました。そこで、自己流ですが、この後の学習方法を紹介します。もし参考になれば① 解答に迷ったらマークをしておく 5肢択一式を解いていて、2つのどちらかで迷うことが多いのではと思います。自分は、マークするところに何番と何番で迷って解答したかをマークしています。(汚いけど、こんな感じに) そして、答え合わせをするわけですが、その時にこの迷った問題では、迷った2つの選択肢に絞って見直しをします。もちろん他の選択肢も確認はしますが、そこはさらりと。こうすれば、自分がどこでつまづきやすいか分かりやすいかと思います。完全にすべての選択肢を理解できている設問はもう見直しすらしません。時間をセーブするためです。② 繰り返し誤答の問題を拾い出し、その問題だけを再度解く そして、2周解くと、2周目は1周目の確認で正答率は上がりますが、その中でも繰り返し誤答、あるいは1周目は正解だったのに2周目に間違えた設問は、現状で理解が不十分な問題です。それは自作のExcelファイルへの入力からわかります。 そして、その設問番号を付箋に書き出して、問題の表紙に貼り付けます。 2周目終了後には、この付箋に書かれた問題だけを拾い出して、解いては確認をしていきます。例えば、「法改正と直前予想模試」なら3回分の模試がありますから、それぞれ問題冊子に付箋を貼り、この問題だけを解いて、その都度確認し、理解できていれば番号に○印をします。3冊目まで終わったら、○のついていない問題についてのみ、また解き直し、正解・理解できていれば□印をします。(上記の写真は、18番まで確認したところです) こうすれば、弱点を拾い出して効率よく確認できるかなと思い、自分はこのような方法をとっています。この方法で3冊分(全9回分)の弱点を確認できたら、最終的に、3周目を解いて模試の学習は終わろうと思っています。うまくいけばいいけど。記述式もまだまだやらねば! 行政書士の試験を受験されるみなさん。無理せず、ともに頑張りましょう!

2019.10.19

コメント(0)

-

行政書士の試験合格に向けて 〜実力アップから確認期〜

行政書士の本試験まで1ヶ月を切りました。ここのところ、学習ペースを落としていました。というのも、予想模試などをしていても、後半になるとじっと座っていられない気分になり、うまく表現できないけど、頭の中がイライラする感覚にとらわれていました。調べたらやっぱり”うつ”の症状っぽい。自分を追い込んでいるつもりはないけど、心の中では追い込まれているのかも。自分で言うのは変ですが、基本的には真面目で、どちらかと言えば完璧主義。夜なんか寝ていてふと間違えた問題のことが思い浮かんで、その答えの根拠が気になると起きて調べないといけない強迫観念が出てきます。そんな感じで、ちょっと学習のペースを落としていました。 でもTACさんで申し込んでいた全国模試(自宅受験)の提出日が迫ってきたので、一昨日に学習を復活させて、昨日に全国模試を終えて答案を送付しました。内容は今は言えませんが、記述式の部分だけは解答を見て確認したところです。 さて、今日は、LECさんの「直前予想模試」の第2回予想に、2度目のチャレンジ。その結果はこんな感じです。 いつものように、自作のExcelファイルに入力し、1度目と2度目の正解・誤答を確認します。データを入力したらそのまま上のような集計表になるしくみ。個別問題の入力画面は下のような感じ。 1度目も2度目も間違うと薄い赤でその問題が表示されるので、繰り返し誤答となった問題がわかるようになっています。そのExcelファイルはこちら。 これを見たら、この第2回予想模試の5肢択一式で、誤答は12問。うち、1度目も2度目も誤答だったのが9問!(誤答リピート率75%!) 1度目に見直してもやっぱり理解していないものは理解していない、ということなんでしょう。 1度目より2度目に成績がアップするのは当たり前。当たり前なのに繰り返し間違えるのは、当たり前じゃないということ。1ヶ月を切って、実力を確実に、その確認をする時期だと考えています。 行政書士を受験されるみなさん、無理せず、ともに頑張りましょう

2019.10.12

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える⑨〜

今まで通っていた道を突然通行できなくなったら... しかも家から外部に通じる道路がその道しかなかったとしたら...(注:この場合は、囲繞地通行権が成立します)。住民としてはそれは困ることでしょう。そんな興味あるニュースがありました。団地内私道を所有者が一部封鎖 住民は法的措置を検討へ 長崎県の住宅団地内にある私道の通行権を巡る問題で、道を所有している不動産管理業者が道の一部を封鎖した。 住宅団地は、1960年代後半を中心に開発された。道を所有していた業者の会社整理に伴い、今の業者が所有者となり、1世帯当たり月額数千〜1万円程度の通行料を支払うよう住民に求めた。しかし、住民側は応じず、一般車両の通行を禁止した。 (10月4日付配信の長崎新聞のネット記事を抜粋) この記事のような内容、以前にもニュースで見たことがあります。日本全国、この手の問題は起こっていそうです。高度経済成長期から全国で住宅開発が進められ、今回のように当時の契約書等(この場合は、通行地役権の契約書)が残っていないケースはたくさんあるんだろうと推測されます。ちょうど行政書士の試験でも出題されそうなこのニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 団地近くの敷地を所有しているAは、敷地内に住宅の建設を検討している。ところが平素より、敷地の一部を団地の住民が通行しており、住宅の建設で通行を妨げられると思った一部の団地住民は、敷地内の通路にポールを立てた。この場合、Aは、どのような権利に基づき、どのような権利を行使してポールを除去できるか。ただし、団地住民の通行地役権は成立しないこととする。 ポールを除去以前に、なんで通行していたの?なんてツッコミどころ満載で、ちょっと問題設定が無茶だったかな おそらく解答はこんな感じになると思います。 所有権に基づき、妨害排除請求権を行使して、ポールを除去することができる。 ところで、このニュース。今日の報道では、団地住民の弁護団が「通行地役権」を主張しているとのことでした。本来だったら、通行地役権の契約の成立が必要みたいですが、合意文書も残されていないようで、そうなると通行地役権の時効取得が必要なのかと思ったりしました。調べてみたら、所有権と同様に時効取得ができるようですが、ただ、 「地役権は、継続的に使用され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。」(民法 第283条)というのが加えられています。この「継続的」については、最高裁の判例で、要役地の所有者(この場合、団地の住民とか、当初に団地を建設した業者など)が自ら承役地に通路を開設したことなどが必要のようです。そうなると、やはり団地が開発された当時のことが必要になるので、そうなると文書も残っていない以上、時効取得も難しいのかもしれませんね。市が購入して市道として管理すればスッキリしたのかもしれませんけど。うまく解決するといいですね。 行政書士試験を受験されるみなさん、無理をせず、ともに頑張りましょう!

2019.10.05

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜落ち着いて解く・油断しない〜

行政書士の試験まで1ヶ月と少し。ここ最近は購入してあった予想問題について2度目のチャレンジをしていました。「合格革命」のシリーズの2度目を終えて、次にTACさんの予想問題の2度目を終えました。2019本試験をあてる TAC直前予想 行政書士 [ TAC株式会社(行政書士講座) ] 3回分収録されている予想問題の2度目の結果がこれ。(もし、同じ問題を使用されていて、自己解答の分析をされるのに同じファイルを使用されたい方はこちらからどうぞ。自作のExcelファイルです。アフェリエイトでも、ウィルス感染もしていません) 2度目の「第1回予想」「第2回予想」の問題は合格圏。「だいぶ実力ついてきたかなあ」と、正直少し慢心していました。しかし、昨日の「第3回予想」の結果はボロボロ。記述問題だって、簡単な「占有回収の訴え」の要件ですら間違えるグダグダぶり。 見直しをする中で、「なんでこの問題を間違えたの?」と思う問題が多数。慢心からきたのでしょう、落ち着いて解いていないのがよく分かる結果でした。完全に油断していたと思います。ちょっと落ち込み でも、1ヶ月前にいい薬になった気がします。あの慢心のままで過ごしていたら、本試験でも同様の結果になりそうだったから。 次は、LECさんの予想問題。教訓を生かして取り組みます。 行政書士の試験を受けられるみなさん。ともに、無理せずに頑張りましょう!

2019.10.01

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える⑧〜

台風15号の影響で、ゴルフ練習場の鉄柱が倒れて複数の家屋が被害を受けたまま。鉄柱は撤去されないままになっていますが、見かねて無償で撤去する業者があるようです。とりあえずよかったとは思いますが、ゴルフ練習場の経営者は何をしているんでしょうね。鉄柱の設置に瑕疵がある可能性が高いと思うので、撤去後にも鉄柱の保存、設置状態の保存行為が必要かもしれません(その後の損害賠償請求のために)。そんな中、こんなニュースがありました。台風のあとに高齢者狙う ”勝手に屋根修理”男逮捕 台風15号が通過したあと、千葉市の高齢女性に対して屋根の修理を強く迫ったとして男が逮捕されました。 男は高齢女性の自宅を訪れ、屋根の修理が必要だと迫りました。女性に断られた後、勝手に屋根に上り、作業を終えてから修繕費25万円の契約を迫りました。怖くなった女性は契約を交わして支払わされました。作業はわずか10数分で、瓦を接着剤でとめただけのものでした。 (9月16日付配信のテレ朝newのネット記事を抜粋) 屋根が壊れていた、見かねて修理をしてあげました、というならほのぼのニュースになるところでしょうけど。記事には逮捕の容疑名が掲載されていなかったけど、契約についての強要罪とかでしょうか。高齢女性から修繕内容を聞かれて「屋根に上がって自分で確認しろ」と言っていたようですから、どうしようもない人ですよね。 そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 台風15号の影響で、Aは、隣人であるBの住宅の屋根が破損しているのを発見した。Aは、不在であったBに無断で自ら費用を支出してこの屋根を修理した。Bは屋根の破損を機に屋根を改築しようと計画しており、屋根を修理するつもりはなかったが、Aはこのことを知らなかった。この場合、Aは、Bに対して、どのような原因に基づき、どのような債権を、そのような限度で行使できるか。 おそらく解答はこんな感じになると思います。 事務管理に基づき、費用償還請求権を、Bが現に利益を受けている限度で行使できる。 行政書士試験を受験されるみなさん、ともに無理せずに頑張りましょう!

2019.09.27

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜ゆとりを保った学習・まとめない学習〜

行政書士の学習で自分自身を追い込みすぎ、以前のように「夜になると息苦しい」「夢で問題を解いて目が覚める」という症状が再来。自分自身にプレッシャーをかけすぎて、精神的に追い込んでいたようです。この2日ほどは行政書士の学習をすべてやめていました。マンション管理士の勉強は少ししたけど、それも精神的に受け付けない感じになっていたので、かなりのスローペースで学習をした程度でした。 さて、今日は数日ぶりに行政書士の予想問題に取り組みました。今日は早稲田経営出版さんの予想問題。2019年度版 合格革命 行政書士 法改正と直前予想模試 [ 行政書士試験研究会 ] 3回分収録されている予想問題の「第3回」の予想問題について、2度目のチャレンジをしました。その結果がこれ。 1度目のトライより2度目に結果が上昇するのは当たり前。ただ、1度目も2度目も同じ問題でつまづいたものが5肢択一式で9問。しかもそのうち、自分自身の解答が1度目も2度目もまったく同じ誤答であったものが7問! つまりこの7問は、1度目の見直しでまったく理解できていない問題ということになります。「見直しはしたけど、分かったつもり」の問題、といったところでしょう。このあと見直しをするのですが、ひたすら解説に書き込みをするだけでいいのかなあ。「ノートにまとめる」のは時間の無駄かも 自分は、行政書士の学習ではノートにまとめたりしないようにしています。宅地建物取引士の学習の時には、ルーズリーフにポイントをまとめる形での学習をしていたのですが、まとめたところでそのルーズリーフを見ることはほとんどありませんでした。 ノートにまとめる学習って、 ×丁寧に書いてまとめようとする → 多くの時間がかかる。 ×「ノート」という「冊子」が増える → 邪魔になる。 ×今のテキストはよくまとまっている → 二度手間になる。 もちろん手を動かすという行為は脳を刺激するのでいいと思うんだけど、自分には合わないような気がしています。 ① 解説で「これはポイント!」と思うところには見出しの付箋をつける ② まとめたい項目があれば、大きめの付箋に書き込んで貼り付けておく ③ 完全に理解できたら見出しの付箋を外すを繰り返しています。学習方法は人それぞれ。追い込みすぎない程度にやっていこうと思っています。 行政書士の試験を受験されるみなさん、ともに無理せずに頑張りましょう!

2019.09.27

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える⑦〜

大相撲での暴力事件が繰り返し起こっています。日本相撲協会は力士を集めて講演を聞かせたりしていたけど、あれで暴力が無くなるなんて思えないです。今の時代、ただ有識者のお話を聞かせるだけなんて科学的じゃないですよね。KJ法とかワークショップとかいろんな手法があるのに、日本相撲協会の偉い人たちはそれを知らないのか、撲滅する意欲がないのか分かりませんけど。そんな中、こんな報道がありました。貴ノ富士の上申書 スポーツ庁は静観する立場を示す 付け人の力士に暴力を振るった貴ノ富士が、適切な措置を求めてスポーツ庁に上申書を提出した。引退を勧告されているとし、24日には日本相撲協会に寛大な処分を求める要望書を提出していた。スポーツ庁は、選手、指導者間などで紛争が起きた場合、競技団体側が処分対象者に対し、スポーツ仲裁機構を利用できる旨を伝えるよう求めている。 (9月25日付配信の日刊スポーツのニュース記事の一部抜粋) 貴ノ富士は元・貴公俊。一度暴力事件を起こして処分を受けていますので、2度目となると思い処分も覚悟。とはいえ、報道ではゲンコツを1回したらしい。それで引退勧告はどうなんだろうなあとは思います。ただ、スポーツ庁に泣きついたところで、日本相撲協会内部のことに踏み込めないのは分かっているだろうに。そこで、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 スポーツ庁に勤務するAは、自身が行った暴力問題で事情を聞かれた。その後、辞職するよう勧められたが、拳で1度だけ軽く頭を叩いただけで辞職を勧告されるのは、これまでの処分事例と比較考量しても重すぎると考えて辞職を拒否したところ、スポーツ庁より懲戒処分がなされる予定であることを知った。そこで、Aは、懲戒処分がなされないようにするために、どのようなおそれがあると主張し、どの被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。 これはあくまでも架空設定の問題であって、スポーツ庁は問題作成上の例示ですので、念のため。で、おそらく解答はこんな感じになると思います。 処分により重大な損害を生じるおそれがあることを主張して、国を被告として、差止め訴訟を提起する。 もし、今回の貴ノ富士のケースを行政庁によるものに置き換えるとすれば、これに併せて「仮の差止め」を併合して申し立てることが必要かもしれませんね。 行政書士試験を受験されるみなさん。ともに無理せず、頑張りましょう!

2019.09.26

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜考えすぎたら休む〜

自分を追い込みすぎて鬱っぽく 以前、日商簿記3級を2ヶ月の学習で合格。その直後に行われる日商簿記2級にも挑戦しようと受験の申し込み。試験日まで3ヶ月弱しかなく焦りもあった。で、テキストをすべて読んで学習し、過去問題などを繰り返した。約1ヶ月半で一通りの問題を解くことができるようになったものの、より確実に合格できるようにと問題を何度も何度も解き返していた。そうしたらそれから2週間ほどして、夜に寝ていても眠りが浅い。そして浅い眠りの中で見る夢は、簿記の計算問題。しかも答えが出るのか出ないのかよく分からないような問題で、だから計算をいくらしても答えが出ない。それで苦しくて夜中に起きる。起きても息がしにくいような苦しさが続く。水をごくりと飲んでも苦しくて、家を出て外の空気を吸ったりして少し落ち着いた。それからは夜眠るのが怖くてたまらない状態に。昔、こういう苦しさを訴える人の悩みを聞いたりしたことがあったけど、「大丈夫だよ」なんて声をかけていたが、そんなの何の意味もないんだろうなあとその時になって分かった。こういう感情の時に、突発的に自殺したりするんだろうなあと、なんか気持ちがわかる気がした。 その後、心療内科で睡眠導入剤を処方してもらい(1度目の処方薬でも眠れず、2度目の処方薬で眠れるように)、眠れることが分かったら精神的にも落ち着き、薬を飲まなくても眠れるようになった。多分、「絶対合格しなきゃ!」と自分にプレッシャーをかけすぎ、追い込みすぎていたんだろうと思う。鬱っぽい症状・再び あれから1年半ほどの現在、また似た症状が おとといの夜、夢で行政書士の問題(記述式)を解こうとする自分がいるけど、解けない。そこで目が覚め、答えが気になってテキストを確認して眠ると、また同じような症状で眠れない。そして息苦しさ。あの時の鬱っぽい症状の再来。睡眠導入剤はあるけど、薬に頼りたくなくて、そのまま起きて好きな動画を観たりして気を紛らわし、外が明るくなり始めて少し眠ることができた。休むのが一番の治療 朝、目が覚めてから、少しこのブログを更新したりしたけど、基本的に学習をお休み。マンション管理士の学習はちょっぴりテキストを見たけど、少し文章を読んだら、なんというかその場に座っていられないイライラ感で落ち着かなくなる。行政書士のテキストなんか見たらもっとだろうなあ。心が悲鳴をあげていると思った。だから昨日は学習をお休み。 そしたら、昨晩は早くから眠気が。そりゃそうだ、ほとんど睡眠できていないのだから。で、今朝は朝早くに目が覚めた。近くの駐車場の車で操作を間違ったのだろう、盗難防止の時になるクラクションの音で目が覚めた。それがなかったらもっと眠れていたかもしれない、と思うくらいよく眠れた。自分を追い込みすぎずにリフレッシュ 「資格を取得して独立開業」、そして何を業務とするかなど具体的な目標を定めること(一種のイメージトレーニング)が自分を高めると思ってそうしてきたけど、逆に「取得できなかったら、すべて崩れる」という不安感や焦燥感が高くなっていたんだと思う。「勉強三昧」なんていう人もいるかもしれないけど、そんなのは自分には無理なのかも。今日は晴れているし、午後には好きなバイクでプチ遠出してリフレッシュの予定です。 行政書士試験、マンション管理士試験を受験されるみなさん、ともに頑張りましょう!

2019.09.25

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える⑥〜

先日、一般道(制限速度は時速40km)の道路を走行していたら、目の前の車が時速30km以下でずっ〜と走行。自分の後ろにはずら〜っと車が大渋滞。でも追い越し車線がないので追い越せず。イライラして車間距離も詰まり気味。こんな状態で車間距離が詰まっても「あおり運転」なんて言われるのだろうか、と思ったらちょっと理不尽な気持ちになりました。ちなみに、そのノロノロの車を運転していたのはお婆さん。途中で右にある病院へ行こうと右折のウインカーを出して停止するのですが、その停止位置も左寄りに停車して道路をふさぎ、追い抜くこともできず さて、今日の午後にこんなネット記事を目にしました。市長が速度違反容疑 国道で29キロ超過 県警摘発 高知県の市長が市役所で記者会見を開き、車で走行中、制限速度を29キロ超過する違反をして県警に摘発されたと発表した。市長は「台風の影響が出ないうちと思い気がせいていた」と謝罪した。今後、市議会で自身の減給処分についての議案を提出する。 (9月24日付 共同通信配信のニュース記事を要約) つい速度を超過してしまう、というのはありうることかもしれません。冒頭の超ノロノロ婆さんも大渋滞をまねいたので摘発してほしい、とふと思い出したりしたことでした。で、このニュースを題材にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 Aは、B県内を走行中に、速度超過でB県警の警察官Cより交通反則金の納付通告を受けた。これを不服と考えたAは、納付通告の取消訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、この場合、交通反則金の納付通告がどのようなものであるため、Aの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、どのような判決が下されるか。 これはあくまでも架空設定の問題であり、記事にある市長さんがこのような取消訴訟を提起したわけではないので、念のため。で、おそらく解答はこんな感じになると思います。 納付通告は、直接国民の権利義務を形成し、範囲を確定するものではないために処分性を欠き、却下判決が下される。。 反則金の納付は義務ではない(納めたら起訴されなくなるという効果が生じるだけ)なので、処分性を欠く、ということなのですよね。ただ、反則金を納めず放置をしていて逮捕される事案もあるようなので、事実に納得がいかないならそれなりの対処をとらないといけませんよね。何の意思表示をしないのが一番よくないんだよなあ、と改めて思ったことでした。 行政書士試験を受験されるみなさん、共に頑張りましょう!

2019.09.24

コメント(0)

-

マンション管理士の受験手続きが旧式すぎる

迷っていたマンション管理士の受験の申し込みをすることにしました。行政書士試験との受験日程の関係で最後までどうしようか迷っていましたが、受験することに。行政書士の試験にある程度目処が立ってきたことに加え、言うなれば”行政書士脳”で頭がパンパンの時に、合間に行うマンション管理士の学習が楽しいからです。で、手続きをしようとしたのですが.... 受験手続きが旧式① 受験手数料の決済は窓口などだけ まず、受験手数料を払い込む手続き。ここで「あれ?」と思ったのは、マンション管理士の受験手数料の支払い方法。宅地建物取引士の受験やFPの受験でも、今やクレジット決済は当たり前。プラスしてコンビニ決済もできるのが今のパターン。ところが、マンション管理士は、クレジット決済もコンビニ決済もダメ。さらにインターネットバンキングも不可。できるのは、郵便局か銀行のATMか窓口での決済のみ。窓口だと手数料も結構な額に。なんでこんな昔のシステムなんだろう? 金融機関は手数料収入が増えるだろうから、もしかして金融機関となんらかの連携がされているのだろうか?などと考えてしまいます。(受験者数が多いわけじゃないから、そんなことはないだろうけど。)② 写真のサイズがでかい それに、受験票の写真のサイズがパスポートと同じサイズででかい。他の資格試験では、履歴書などで使う写真と同じサイズなのがほとんどではないだろうか。マンション管理士を受験するためだけに写真を撮らなきゃいけないという手間が 今や受験手続きですらネットで完結することも多いため、写真だってネットで送信できる時代なのに。 マンション管理センターさん、手続きがちょっと古くないですか? とふと思った今日の朝でした。

2019.09.24

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える⑤〜

8月に、政治家の小泉進次郎さんとタレントの滝川クリステルさんが婚姻届を出した、との報道がありました。滝川さん(婚姻されているので、正確には小泉夫人というとこか)は、妊娠していて、来年1月に出産予定とのこと。で、タイトルだけ見ると「え!? 嘘でしょ!?」と思うようなこんなニュースを目にしました。小泉進次郎は「父」ではない 〜できちゃった婚の「意外なリスク」〜 クリステルさんの出産予定日は1月。たとえば、1月31日だとしたら、婚姻から177日目となる。 (9月5日付配信の現代ビジネスのニュース記事の一部抜粋) 行政書士の学習をしていたら、この記事の冒頭部で「ああ、そういうことね」と分かると思います。「父ではない」なんていう見出しはちょっと過激に書きすぎだと思うけど。もちろん生まれてくる子どもさんは進次郎さんとクリステルさんのお子さんで間違いないとは思います。ただ法律上は、という話ですよね。そこで、平成27年の行政書士試験をアレンジして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 AとBは婚姻したが、Bは婚姻の段階で懐胎しており、婚姻後180日目にCが出生した。しかし、夫であるAは、Cが自分に似ていないことや、妻であるBの広い交友関係などを理由に、Cとの間に父子の関係があるのか疑問を持つようになった。しかし、妻であるBは、間違いなくAの子であると主張している。 この場合において、Cが自分の子ではない可能性があると考えるAは、誰を相手として、何という訴えを提起することができるか。また、その提起の出訴期間も答えなさい。 これはあくまでも架空設定の問題であって、決して進次郎さんとクリステルさんのことではないので、念のため。で、おそらく解答はこんな感じになると思います。 親子関係の存在を主張するBを相手として、親子関係不存在確認の訴えを提起できる。出訴期間はいつでもよい。 婚姻から200日までに出生した子どもさんは「推定されない嫡出子」ということになります。法律上は嫡出子として推定されないので、その場合には「親子関係不存在確認の訴え」を提起できるわけですよね。このケース、芸能人同士の夫婦だった元夫のOさんと、元妻のKさんの間で実際にこの訴えがされたことが、何年か前に報道されていましたよね。 ○婚姻から200日までの出生は「推定されない嫡出子」。この場合には親子関係不存在確認の訴えを提起できる。 ○婚姻後200日以降、婚姻の解消や取り消し後300日までは「推定される嫡出子」。この場合には嫡出否認の訴えを提起できるが、提起できるのは出生を知ったときから1年以内。これは試験対策としてはチェックが必要ですよね。ちなみに、記事では、このように続けられていました。民法に照らせば婚姻後200日以内に生まれた場合は、父欄に夫の名前を書くことができずに「非嫡出子」となると、子どもが差別の対象となるという事情もある。そこで「婚姻後200日以内」に生まれた子どもでも、親が婚姻している場合は、それに先んじて内縁関係が生じていたと解され、法的手続きを踏まなくても、出生届の父欄に夫の名前を記入すれば「嫡出子」として届出が可能となっている。 (9月5日付配信の現代ビジネスのニュース記事の一部を要約) 行政書士試験を受験されるみなさん、ともに頑張りましょう!

2019.09.21

コメント(0)

-

二兎を追う者は二兎を得られるか 〜行政書士とマンション管理士のダブル受験〜

現在、ほぼ毎日、行政書士の予想模試を活用してアウトプットの確認をしています。11月10日(日)の本試験に向けて、これを繰り返すしかないなあと思っています。 でも、毎日毎日、同じジャンルの学習を続けていくのは精神的にもつらいもの。寝ていても夢の中で問題が解けない夢を見たりして、少し追い込まれちゃっています。日商簿記2級を受ける前にも同様のことがあって、心療内科に通ったことがあった。その時は、眠れず、寝ても息ができなくなるなど、本当に苦しかった。あの再来は嫌だ!ということで、今日は勉強を休憩中。「マンション管理士」を受験するか悩み中 保有している主な資格は、宅地建物取引士に、2級FP、日商簿記2級。これらはこの1年以内に取得しました。宅建士は登録したばかりで、不動産にも興味を持っているところなので、それを活かし、行政書士の学習と並行してマンション管理士の学習を行ってきました(でも、この1ヶ月ほどは行政書士の学習のみ) 本命というか、メインは行政書士。でも、マンション管理士の学習は民法以外はジャンルも違うし、気分転換にもなって楽しく学習ができます。気分転換の感じで学習してきたけど、さて受験となるとどうしようか悩み中。何と言っても、行政書士とマンション管理士の試験の間に2週間しかないのが最大の理由(マンション管理士の本試験は11月24日)。だから申し込みしようかどうしようか迷っています。受験して合格しなきゃ意味ないし、落ちたら精神的に弱さのある自分にはダメージが かと言って、マンション管理士にも力を入れて、メインの行政書士まで不合格だったら意味がない。 二兎を追う者は一兎をも得ず 先人の言葉って、人生を振り返ると「やっぱりそうだよなあ」と後になって思うことが多い気がする。このことわざのようにならないようにしなければ。先のイメージをして前向きに進む 行政書士の試験に合格したら、準備期間を設けた後、独立開業する予定。その業務の中に「マンション管理士」として管理組合に参画できたら、と考えています。それほどニーズがないのも承知。ましてや実務経験がないのだからなおさらです。でも、今後はマンションの老朽化などでこの資格が生かされる場面がきっとある!と考えています。行政書士やマンション管理士、FPの資格を活かして独立開業する……そんな具体的なイメージをしながら気分を前向きに持っていかねば、と思っています。マンション管理士の学習は2週間に集中! マンション管理士の受験する気持ちは、だいたい8割。でも学習配分するか。で、こうしようと思っています。 ○行政書士の学習は、月〜金と日曜日に行う。 ○マンション管理士の学習は、土・日曜日。そして、行政書士の本試験後の2週間に集中して行う。 マンション管理士のテキストでの学習は一通り終えているので、問題集などでアウトプットの確認を繰り返すことを考えれば、これならいけるかなあと。まだ申し込みはしていないけど、申し込みをしたら必ず受かるようにするしかない! 「二兎を追う者は一兎をも得ず」なんて言われないよう、二兎を追う者が二兎を得たとなるように! あ〜でも、また睡眠障害になったら、とか考えたら不安になるから、今日は少しのんびりしようと考えた1日でした。

2019.09.21

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜弱点の克服は繰り返し〜

行政書士の試験合格を目指して、3冊の予想模試を1巡解き終わっています。昨日から2巡目。まずは早稲田経営出版さんの「合格革命」シリーズの予想模試からです。2019年度版 合格革命 行政書士 法改正と直前予想模試 [ 行政書士試験研究会 ] 昨日はその第1回目の模試、今日は第2回目の模試のそれぞれ2巡目。結果は、いつも通り、自作のExcelファイルに自分の解答を入力しました。これだとどの問題で繰り返してつまづいているか分かり、同時に自動集計して結果を表示してくれるので、我ながら便利(そのExcelファイルはこちら)。 入力するとこんな感じ。(注・繰り返し間違えた問題は、手動で色付けしました) で、集計結果がこんな感じ。 1巡目より理解が進んでいるのは確か。まあ、同じ問題を約1ヶ月ぶりに解いているんだから当たり前なのかもしれませんけど。でも、それにしても全体で65%の正答率では心もとない。 各設問で1巡目と比較してみると、1巡目に誤答で、2巡目も誤答だったのが、法令等の5肢択一式では12問、多肢式では2つ、そして一般の5肢択一式では1問でした。つまり、この13問と2つの部分が自身の理解が全く定着していない弱点ということになります。1巡目を終えた時には、解説を読みながらポイントにはアンダーラインをしたり、手書きで書き込みをしたりして定着を図るようにしてきましたが、それでもダメだったところ、ということ。2巡目の見直しでは、これらの弱点に絞って見直しをする予定です。 別の資格の学習をしている時に、「合格すればよいのだ。完璧を求める必要はない」と書いてある本があったけど、それって心もとないですよね。「完璧を目指すから、合格できる」と自分は考えています。そのためにも、弱点を繰り返し学習することを続けていくしかない!と思ったことでした。 行政書士を目指しているみなさん、ともに頑張りましょう!

2019.09.20

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える④〜

台風15号の影響で、関東地方、特に千葉県では大きな被害が出ており、未だに復旧ができていない状態です。「被害を想定できなかった」という声も聞かれるけど、事前にニュースではある気象予報士さんが歴史的な大型台風で風の影響への対策が必要だと指摘していましたから、想定外と言えない気もしています。で、その被害に関して、このニュースが話題になっていますよね。台風15号の影響で、千葉県のゴルフ練習場のネットを支える鉄柱が倒れ込み、住宅被害を受けた住民らが、練習場オーナー側から被災家屋の補償をしない意向を伝えられたことが19日、分かった。 ある住民によると、オーナー側の弁護士から電話があり、鉄柱撤去は行うものの、「台風は自然災害と認識している。家屋は被災者それぞれが入っている火災保険で直していただきたい」と伝えられたという。 (9月19日付 日刊スポーツのネット記事を抜粋) ニュース映像をみると、大きな鉄柱が倒れこみ未だに撤去されていないまま。比較的新しい住宅の被害も多いようで、「災害」という理由で何の損失補填もされないとしたら、被害を受けた側としては納得できないですよね。 そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 Aが経営するゴルフ練習場の鉄柱が、風の影響で倒れた。その影響で、住民であるBの住宅を倒壊させた。その後、Bは、Aに対して損害賠償を請求した。このような状況で、ゴルフ場の経営者であるAは、Bの請求に対して、どのようなことを証明すれば損害賠償を拒むことができるか。 実際のニュースは「想定外の強風」となるのかもしれませんが、問題にする関係でそこには触れません で、おそらく解答はこんな感じになると思います。 損害の発生を防止するために必要な注意をしていたことを証明すればよい。 自然災害による賠償責任は免責されるようですが、すべて免責とはならないのではと思います(素人考えだけど)。いつ鉄柱が設置されたのか分かりませんが、これまでの台風でも倒れなかったのに今回倒れたから「想定外の強風」だったとゴルフ練習場側は主張したいのでしょう。でも、倒れない鉄柱の方が多かったわけなので、鉄柱の設置に瑕疵はなかったか(法に定められた程度に地中に基礎杭が到達していたかなど)も確認する必要があるのかもしれませんね。そして、この解答例を裏返せば、被害を受けた住民のみなさんは、ゴルフ練習場が強風の台風が来ることを認識し、それによる損害を防止する措置をとっていたのかを追及すれば、損害賠償または損失補償が認められる可能性はあるのではないかと考えています。 あれだけの被害ですから、ゴルフ練習場側に賠償・補償するだけの財力があるのかも分かりませんし、もし財力がなければ泣き寝入りという可能性もあるのかなあと心配してしまいます。何より、早期の鉄柱の撤去がなされ、出来るだけ早く復旧されますように。

2019.09.20

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜予想模試のつくりの違い〜

行政書士の予想模試を3冊購入し、昨日、その3冊目の予想模試をすべて解き終わりました。最後に解いていた予想模試はLECさんのものです。出る順行政書士当たる!直前予想模試(2019年版) (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインド ] 3回分の予想模試が収録されていますが、2回・3回目の集計結果がこれ。 一般知識等は問題ないけど、やはり5肢択一式が問題数からしてもカギになりそう。でも、LECさんの予想模試は、TACさん・早稲田経営出版さんよりは得点が高め。このLECさんの予想模試は、5肢択一式の問題で組み合わせ問題が多いのが特徴的。本試験ではこんなに組み合わせ問題が出ないけど、どうなんでしょう。単純に5つの文章(問題文)から1つを選ぶ方式と、5つの文章から2つの正解または誤りの文の組み合わせを選ぶ方式と、難易度は違わないのだろうか、とふと思ったり。LECさんの方が内容としては少し易しい感じがしたけど、それでこのギリギリの点数や全体として60%を取れないようではマズいです。あと1ヶ月と少し。3冊の予想模試の問題(全部で9つの模試)、2巡目に取り掛かります。これで全回で確実な合格点となるようにレベルアップせねば!と思ったことでした。 行政書士試験を受験されるみなさん、ともに頑張りましょう!

2019.09.19

コメント(0)

-

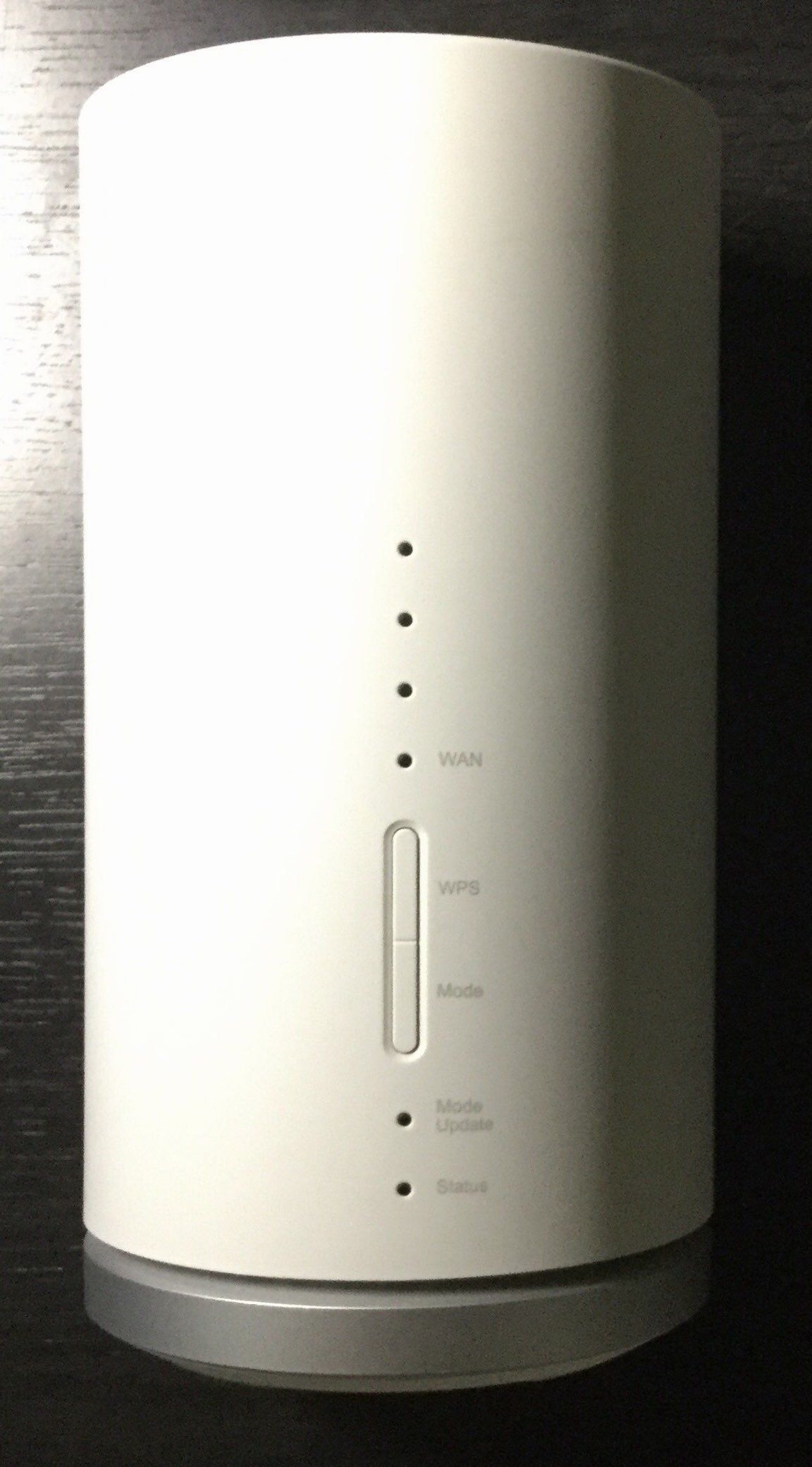

余ったUQモバイルルーターを活かす(Speed Wi-Fi Home L01)

以前にUQモバイルのルーターを契約していましたが、その後解約し、ルーター自身はネット接続のできないただのルーターとして家に眠っていました。そのルーターは、HUAWEI製の「Speed Wi-Fi Home L01」という機種です。ちなみに、この機種にはauのSIMカードが使われていました。 ところが親がWiFi環境のないところに一時的に移動することになり、暇だろうと古いiPadを渡しているのですが、WiFiモデルなのでネット接続ができない。そこでこのルーターを活かせないか、と考えました。 自分の持っているiPad ProにはBIGLOBEの格安SIM(docomoで接続)を取り付けているのですが、家にいるときはWiFi接続なのでSIMのデータをほとんど使わないまま、毎月の基本料金だけを支払っている状態。調べてみると追加SIMカードを申し込めると分かりました。しかも、発行手数料で3000円はかかるものの、追加SIMカードは月々200円。これなら追加SIMをルーターにさして使ってみようとなったわけです。① SIMの種類を確認し、docomoタイプで申し込み SIMについての知識はほとんどないけど、とりあえずBIGLOBEのSIMカード追加の注文画面を進める。最初にタイプを選ぶ。ここで「au」タイプか「docomo」タイプかを選択しなければならない。ルーターにはもともとauのSIMがささっていたけど、普段はdocomo回線を使っているから、docomoでいっか、と安易に考え、docomoタイプを選択。サイズは調べてあったので「micro SIM」を選択して発注完了。このdocomoタイプの選択で、後でちょっぴり混乱します。② 届いたSIMをさしても認識しない で、早速届いたSIMをさしてみる。なんか「MNPをやったかどうか」なんて説明書にあったけど、データだけのSIMなので無視していいようだ。でも、SIMをさしてもネットに繋がらない。ここまでにiPad側でのプロファイルの導入も済み、その設定に従って設定画面での設定が終了していても繋がらない。で、ネット上で色々検索していると、この「L01のルーターはどこのSIMでも使える」という情報(この情報は少ない)もあれば、「他社のSIMは使えない」「auにしか対応していない」(この情報が多い)という情報が。もしかしてdocomoをチョイスしたのが間違っていたのか。じゃあ、auのSIMカードを追加しようか、でももったいない、などと色々考えてしまいました。③ 「エリアプラス」モードでdocomoでも接続できた! それでも色々検索していたら、自分と同じような人の説明を発見! 「docomoでも繋がった」というその方の説明では、「エリアプラス」モードに設定するとネットにつながるとのこと。やってみると、つながった! これで、明日にでも親のところに行ってこのルーターを設置し、iPadの接続設定をしてあげようと思っています。 こうやって色々検索してみたのですが、結局「docomoのSIMカードでは繋がらない」なんて情報は事実じゃなかったわけですよね。そういう間違った情報が真実の情報より多いから、困っている人も多いんだろうなあとふと感じたことでした。 同じように、このルーターで困っている方に、少しでも参考になれば嬉しいです。

2019.09.16

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える③〜

今日の夕方にネットニュースを見ていると、こんなニュースが目に入ってきました。 岐阜県のある総合スーパーが、来春に全国チェーンの大規模小売店に改装される計画について、住民らが早朝や深夜に営業時間を延ばさないよう求めている。自治会やPTA、老人クラブなど地域の各種団体でつくる協議会は17日、2663人の署名を添えて会社側に要望する。 (9月14日 朝日新聞デジタルの記事を要約) 記事には触れられていませんが、同時に掲載されている写真には、市長宛に要望書を手渡している住民の代表の姿がありました。市長にも要望しているようです。でも、どうなんでしょう。風営法の対象となる店舗なら営業時間の制限はあり得るのでしょうけど、そうでないなら制限するのは難しいでしょうね。法的に難しいから、協議会のみなさんも要望するしか手がないのでしょう。 で、市長にも要望書を手渡しているので、市としても何らかの手立てを講じるのかもしれません。もちろん法的根拠がなければ何もできないでしょうけど。そこで、このニュースを基にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 この大規模小売店Aの営業時間に懸念のある付近の住民たちによる要望書を受けたB市の担当者Cは、Aに対して住民との協議で解決するように助言しようと考えている。この場合、行政手続法によれば、Aに対して行う助言を何と呼び、誰が、いかなる事項を、どのように示す必要があるか。 市ができることってこれくらいのことしかないんじゃないかなあと思います(他にあるのかもしれませんけど)。で、おそらく解答はこんな感じになると思います。 行政指導と呼び、Cが、行政指導の趣旨、内容ならびに責任者を明確に示す必要がある。 深夜営業で、良からぬ人が集まりそうだという心配はもっともです。かといって、営業する自由も保障されますから、どう折り合いをつけるか難しいところですよね。店舗と住民がうまく折り合いをつけ、結果的に経済的な発展と治安の維持ができたらいいなあと思います。

2019.09.14

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜あるニュースから考える②〜

日々のワイドショーって、その時の話題のニュースについては、「そこまで知らなくても」「またやってるの」と言いたくなるくらい、細かく、しつこく伝えるくせに、ほとぼりが冷めたら「その後どうなったか」をほとんど伝えない。伝えるなら最後まで責任持って伝えるのがメディアの責任だろ!と愚痴を言ってみたり。そしたらこんなニュースが。不審死した和歌山県の資産家が、「全財産を市へ遺贈する」と遺言を残していたことが分かりました。少なくとも13億円に上るということです。 (9月13日 MBSニュース配信の文書を要約) 遺言書があるかもと報じていたけど、本当にあったんですね。で、全額を市に寄付、すなわち「遺贈」するということのようです。そういえば行政書士の過去問題(平成24年度)で遺贈に関する出題がありました。そこで、上記のニュースをもとに、問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)問題 「全財産をすべて市へ遺贈する」という内容は、必ずしもその通りになるとは限らない。唯一の相続人である配偶者の妻は、どのような請求によって、何について遺言を失効させることができるか。 このニュースでは、若い新妻がとかく話題になっていました。本来は、残された相続人が生活に困窮することがないよう法が整備されています。答えは、このような感じになるでしょうか。 妻は、遺留分減殺請求によって、被相続人の財産の2分の1を限度に、遺言を失効させることができる。 あの妻は遺留分減殺請求をするだろうなあ。しかも、最大で6億5000万円! 保険料などの控除がなく、丸々この額が遺留分として認められたとして、相続税率は55%(控除額は7200万円)なので約2億8000万円の相続税がかかる。それでも3億7000万円が手元に! でもなぜ亡くなったのだろう、という謎は解明されないままです。今後もメディアはしっかりその後を報じてほしいものです。

2019.09.13

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜予想模試の難易度の違い〜

これまで解いてきた予想模試は、 ○早稲田経営出版さんの「合格革命 法改正と直前予想模試」 ○TACさんの「本試験をあてる 直前予想模試」の2冊。各3回分の模試があるから計6回分。それらを1回ずつ解いてきたけど、合格に達したのはわずか1回のみ(しかもギリギリ)。で、昨日購入したのが、LECさんの模試。出る順行政書士当たる!直前予想模試(2019年版) (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインド ] これまでテキストにしてもTACさん・早稲田経営出版さんにお世話になってきたから、ここで初のLECさんということで、毛色が違う感じなのかなと思いつつ、その第1回目の予想模試を解いてみました。いつものように、自作のExcelファイルに自分の解答を入力したら集計してくれるので、その集計結果がこちら。 問題の印象としては、個数問題が多め、それと正しいものあるいは間違っているものの組み合わせを選ばせる問題が多い気がしました。2回目・3回目の予想模試はまた傾向が違うのか分からないけど、印象はこんな感じです。 ○TAC・早稲田経営出版: 問題は比較的難し目で、五肢択一式も、組み合わせ問題じゃなく、まさに1つを選ばせるので難化。「模試は難しくしておいたら、本番を楽に感じられるだろう」とか「難しい問題を事前にクリアさせることで本試験に備えさせたい」という意図があるように感じられる。 ○LEC: 問題は本試験に近い感じで、TACさんと比較すれば易化。難問は少なく、実際の問題に近づけようとしている感じがする。 (注意: あくまでも個人の感想・意見です) そう考えると、LECさんの問題で合格点をとって「ちょっぴり安心」という甘い考えを捨て、誤答した問題や悩んだ問題の解説を読んでしっかり復習しなきゃ!と思ったことでした。 行政書士試験を受験されるみなさん、一緒に頑張りましょう!

2019.09.13

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜民法改正は大きいのだね〜

行政書士を目指す学習をしているけど、民法の大改正には興味があるものの、詳細を把握していないし、把握しようとしていません。というのも、11月の本試験には未施行の部分は出題されないので、改正された部分を頭に入れちゃうと混乱してしまうからです。 とはいえ、興味はある。今日、本屋さんに行ったとき、民法改正の本をパラパラとめくってみました。例えば、この問題、みなさんはすでに学習されているかと思います。AがBから金銭を借り受け、その際にA所有の甲土地に抵当権が設定、登記され、Cが連帯保証人となった。その後、CはBに対して、Aの債務を全額弁済し、その弁済後に甲土地はAからDに譲渡された。CはDを相手に、どのような権利の確保のために、どのような手続きを経た上で、どのような権利を行使できるか。 (平成22年度出題の問題文を要約) この問題は、自分には難問で過去問題集を学習するたびにいつも解答に窮していた問題の一つです。解答例としては、「Aに対する求償権を確保するために、弁済による代位の付記登記を経た上で、抵当権を行使できる。」となります。この「弁済による代位の付記登記」を何度頭に叩き込んできたことか。「付記登記」なんて言葉もテキストで学習した時には頭になかったくらい。「付記登記という手続きをしないと保証人として抵当権を行使できないのか。面倒だなあ。」なんて思っていたことでした。 ところが、改正される民法ではこの「弁済による代位の付記登記」が削除されているんですね! 今年の試験でこの問題が出題されたら解答例のように答えなきゃいけないけど、来年になると改正された民法で答えるようになるのかあ。答え方はもっと楽になるからいいんだろうけど、改正された部分を把握する作業が追加されるわけなので、やっぱり今年合格したい!と思ったことでした。

2019.09.12

コメント(0)

-

行政書士の試験合格を目指して 〜手を広げたらダメだけど〜

これまで、行政書士の予想問題として、TACさん・早稲田経営出版さんの2冊を使用し、それぞれ3回分の予想問題を1回ずつ解いてきました。2019年度版 合格革命 行政書士 法改正と直前予想模試 [ 行政書士試験研究会 ]2019本試験をあてる TAC直前予想 行政書士 [ TAC株式会社(行政書士講座) ] 1度ずつ解いてきたけど、総合的に合格点を得られたのは6回のうち1回のみ。あとは同じ問題を2回、3回と解いて集計表のデータが向上するよう実力アップを図るしかありません。 で、これまで簿記でもFPでも宅建でもTACさんにお世話になっていますが、他社はどうなんだろうと思い、ついLECさんの問題集も購入してしまいました。出る順行政書士当たる!直前予想模試(2019年版) (出る順行政書士シリーズ) [ 東京リーガルマインド ] 受験の鉄則に「参考書や問題集は手を広げず、今使っているものを繰り返し学習する」というのがありました。しかし、つい気になって買ってしまった。で、これもいつものようにExcelで集計表を作成し、データの変化が分かるようにしました。そのファイルはこちら。 伊藤塾さんの予想問題もあったけど、TAC、早稲田経営出版、LECの予想問題が全部で9回分。これだけやればいいかなあと。これ以上やっても、見直したりする時間を考えたら定着しにくいと思うので、もう買わない!と心に誓ったことでした。あとは、繰り返し解いて確認するのみ! 行政書士を受験される皆さん、一緒に頑張りましょう!

2019.09.12

コメント(0)

全63件 (63件中 1-50件目)

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 何もかも自分でやろうとするな

- (2025-11-28 08:24:57)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- なぜ神絵師は『1時間で描いた絵』が…

- (2025-11-28 15:00:04)

-

-

-

- 楽天写真館

- 南足柄市民文化祭 絵手紙展・水彩画…

- (2025-11-28 14:46:39)

-