全4586件 (4586件中 1-50件目)

-

庭にあるモノは何でも食べようっと!!

ちょっと前まで、色々の使い方で実に重宝した「青じそ」ですが、盛りを過ぎて花が咲き、タネが生る季節になりました。来年の為に自然にタネが落ちる様にそのままにしておくのですが・・・今年はこんなに沢山生えた状態がアチコチに・・・・余りに沢山生っているので、これは活用しないと・・・・と、これだけ採って・・・天ぷらに・・・・シソの香りは少し抜けましたが・・・夕飯の一品になりました。材料代ゼロなので余計に美味しく感じました(笑)一度くらいも採っても次々と花が咲き続けます。活用方法を調べると、天ぷらの他に塩漬けと醤油漬けに佃煮が目に入りました。・・・で、このレシピを印刷して、レシピ通り100gの花(タネ)を収穫してバトンタッチしました。これで丁度100gなのですが・・・軸から取ると70gほどになると書かれ手ましたが、計量すると確かに・・・・69gでした・レシピ通りアク抜きをして・・・レシピ通りの調味料で味付けをすると・・・たったこれだけの嵩になりましたが・・・・プチプチとしてこれも珍味と言えば珍味、それも材料代要らずの・・・まだまだ庭に花と実は生っているのですが・・・・見たところ硬くなってきたようなので今年のシソの実の活用はこの2回で終わりました。庭にはまだまだいっぱい花が残っているので、又自然に落ちて、来年に自然育って・・・・葉を食べて、来年からは花(タネも) も食べられるはず。有難いことです。

2025.10.13

コメント(3)

-

リベンジ登山のあとは観光

昨日の続きです。登山のあとは・・・・福島県の観光でした。まず最初に訪れたのは・・・会津若松日光を結んだ日光街道の宿場町です。茅葺の街並みが保存されている福島県の有名観光地です。街中かと思って行ったのですが、周りが山の中にポツンとあるこじんまりした宿場町でした。何か宿場と言う感じがしませんが・・・そして次に訪れたのが・・・・前日登った田代山と同様ここも平坦な山頂に大きな風力発電の風車が33基も並ぶ圧巻の公園でした。案内板はひまわり満開の写真でしたが・・・・コスモスの季節でした。この方向に少し見えているのが猪苗代湖なんですが、その向こうに磐梯山が見えるはずなのですが、生憎の曇り空で見えませんでした。そして次に訪れたのが・・・写真の羅列ですが・・・・川は・・・阿賀野川です。このあと近くの湯野上温泉の日帰り湯で汗流して、一路福島空港へ・・・・そして、無事2泊3日の登山&観光の福島旅行を終わりました。沢山の写真載せて長くなりました。

2025.10.12

コメント(10)

-

田代山リベンジ登山 2

昨日の続きです。目指す田代山の頂上はこんな平坦に湿原です。(航空写真)この湿原の面積は25ha 東京ドーム5.3ヶ分の広さとか。登山ルートは下記の通りで、ほゞ最初から最後まで急こう配が続く、全行程所要時間下記の通りのなかなか険しい山でした。登山口をスタートして振り返りますと・・・・左が我々のレンタカーです。全行程で遇ったのは右の白い車の女性一人の登山者だけでした。険しい登りを続けて、標高が上がりますと、紅葉が奇麗になって来ました。こそして、頂上が見えて来ました。頂上手前に小さ目の湿原があって・・・「小田代」とか。その後、険しい勾配を登ると・・・・突然視界が広がりました。東京ドーム5.3ヶ分より遥かに広く感じる草原&湿原でした。こんな平坦な場所が三角点のある頂上でした。さらに木道を進み・・・右へ進むと・・・この木立の中に・・・小屋が有り、弘法大師堂、そして避難小屋と書かれていて・・・中は畳が敷かれ、立派な祭壇ありました。ここで民宿で作ってもらったおにぎり弁当を食べて・・・・下山開始。広大な木道歩きのあと、我々の下山開始まで待っていてくれたように途中から雲が出た中を下山。無事、登山口まで下りて、次の観光地へ向かいました。明日に続けます。

2025.10.11

コメント(6)

-

三度目のリベンジ登山

2泊3で福島県の最深部・南会津の田代山(東北百名山 1026m) と 福島観光に行って来ました。この田代山は今回3度目の挑戦でやっと念願かなって登頂出来た名山です。古い話ですが2019/10 と2022/10に違う登山道で登ろうとして現地まで行きながら2回とも登山道へ通じる林道ががけ崩れで閉鎖されていて登れず、代わりに他の山に登ったと言う経緯があった因縁のある憧れの山だったのです。2019/10の記事はここを。2022/10の記事はここを。今回は伊丹空港から福島空港へ・・・レンタカーを駆って、福島県の南西端の南会津町 湯の花温泉へ向かいました。何しろ尾瀬の裏の方で栃木県と群馬県と新潟県との県境近くの山の中ですので空港から2時間20分を要しました。下の地図の青○印の位地です。宿泊は鄙びた湯の花温泉の築130年の昔は茅葺だったこんな立派で大きい民宿でした。客は私ら3人を含め8人、囲炉裏のあるこんな部屋での食事でした。温泉は外湯で4ヶ所何処へでもどうぞと言われたのですが目と鼻の先の弘法の湯へ(赤矢印)赤〇は泊まった「ふじや」説明では何処へ何回言っても良いけれど2ヶ所は混浴ですとのこと。(赤〇印)青森の酸ヶ湯温泉の仙人ぶろの混浴は有名ですが、こんな所にも・・・と、ビックリ。勿論男女別を選びました。源泉かけ流しの贅沢な温泉でした。夕食もヤマメの焼いたものに、お造り、山菜の天ぷらから山菜尽くしの凄い品数の豪華料理でした。そして、山の中なのでコンビニが無いため、翌日の弁当のおにぎりまで頼みました。(余談ながらコンビニのおにぎりの2つ分程の大きさのおにぎりが二つとおかずも入っており、3人が3人ともおにぎりはひとつしか食べられませんでした)夜にもう一度温泉に入り行く時はこんな光景でした。さて念願の田代山は標高1926mとそこそこ高い山なのに、これが頂上?? と言うくらいの広い平坦な湿地帯が広がる素晴らしい山でした。民宿に掛けてあったポスターがこれなのですが・・・この茶色の部分が広大な湿地帯に木道が続く、まるで山頂の尾瀬ヶ原みたいで沢山の山に登って来ましたがこんな頂上は初めてです。(さすが東北百名山、諦めずに登りに来て良かったと言う素晴らしい山でした)さて、翌日更に山の中で行き止まりになる道を40分程走って登山口に着きました。今被害が続出している熊被害への警告看板はここにも。我々は熊除けの鈴、笛、そしてストックの防御対策??で登山開始しました。長くなりますので、明日に続きけます。先行して、タイトルバックをこの山の頂上の写真に替えました。

2025.10.10

コメント(6)

-

竹灯り作り

先日載せました 貰ったこの竹は・・・・竹灯り (と庭掃除用手元ほうき) を作るつもりで貰って来たのでした。そもそも発端はこれも先日載せましたが・・・・この灯篭にソーラーライトを点けることに成功? した事でした。よし、これなら竹筒の灯りを作れば更にムードが良くなると意気込んで・・先ず竹を貰い・・・・次に竹に口径の違う孔を開ける為に・・・一番左の大きいホルソーは大工さんに借りて、右二つはホームセンターで見繕って買って来ました。一番右端は元々有ったものです。結論はホルソーは綺麗に孔が開くが、ドリル歯は竹の皮が余分にめくれてしまうことがあり少し体裁が悪いのですが・・・そのまま孔開けをして・・・・適当にこんな模様に孔を開けました。さて、竹筒の孔開けは出来たけれど・・・ソーラーライトが灯篭に取り付けたモノしかないで・・・テスト的に灯篭に取り付けたモノを外して、竹筒に組み込みました。・・・・で、接続して昼に電気を蓄えておくと・・・こんな風に点きました。当然灯篭は無灯です。・・・・と言う事はもう一つソーラーライトを買わないといけないので、アマゾンに発注しました。それも一つではなく、もう一つ作るか・・・と、2つも・・・これです。の昨日の午後4時頃だったと思いますが発注したら、もう今日配達されました。そんなに早くなくても良いのにです。・・・・と言う事で竹灯りもう一つ作る意気込みなのですが、果たして!!??

2025.10.06

コメント(12)

-

今年も又 建具替えを・・・

毎年書いていることですが、今年も夏が過ぎ・・・今日また建具替えをしました。この簾戸(すど)を外し・・・フラッシュバージョンではこの簾戸なのですが・・・障子に替えたのですが・・・同じ方向から撮るの忘れました。替えたのは右の障子です。掛け軸も外し・・・うちわも外して・・・掛け軸も色々ある中、今年も手抜きで、早々と紅葉に・・・ そして柱には菊を・・・こちらの面は・・・御簾(みす) から・・・・襖(ふすま) へ・・・・玄関の衝立も・・・これで家の中は秋・冬バージョンになりました。

2025.10.05

コメント(8)

-

追加&追加の敷きタイル工事やっと完成

8/27のブログで元々ここまで敷いていたレンガタイルを・・・新たにこれだけ買って・・・・追加工事をして・・・ここまで完成したことを書きましたが・・・写真の奥の方がどうしても気になるので・・・・9/20に更に新たにこれだけ買って・・・・奥の方の拡張工事を始めたのですが・・・やり出すと、もう少し広げようと欲が出て・・・・また9/23に更にこれだけ追加購入して・・・ここまで広げて完成としました。角が欠けている部分と真ん中に抜けている個所があるのは・・・・元は池だったので石の縁石が埋まっているのでタイルを敷けないのです...・・・と言う事で、余裕をもって椅子を置けるようになりました。これで敷石もレンガタイル敷きも・・・・灯篭の明かりも完成したので・・・・次のヒマ潰しの為にこんなモノを貰って来ました。古い太い竹と、細い竹、そして枝です。これで又遊べそうです。

2025.10.04

コメント(8)

-

ミョウガ尽くし

義兄、義姉から又々 手作り野菜を沢山貰いました。タマネギ、ジャガイモ、ナスビ、米などたっぷりと・・・これはいつもの通りなのですが・・・・今回は初めて太くて大きく、実に色の良いミヨウガをこんなに沢山もらいました。因みに我が家のミョウガは今年特に不作で、余り採れずでした。毎年の事なのですが、採れるミョウガは細くて小さくて、良い色のものは余り採れないのです。しかるに貰ったミヨウガが大きくて、まるまる太って、実に色の良いものばかりで、売っているミョウガでもこんなのない程の「秀」ランク? ばかりでした。どうしたらこんな立派なミョウガが出来るのか、今度とくと訊いてみないと・・・・・・・・・で、当然のことですがミヨウガ尽くしが始まりました。余りに沢山有るので・・・・初めてお好み焼きに・・・美味しかったのですが、ミヨウガ独特の存在感が弱くなった気がしました。それから、天ぷら と 貰ったナスのからし和えにも・・・いつも思う事ですが、ミョウガは天ぷらが一番最高、独特の味と香りが一番楽しめます。勿論、ナスともバッチリ!!!! 暫くはミョウガが楽しめそうです。子供の頃、ミョウガを食べると物忘れが酷くなると言われたものですが・・・

2025.10.03

コメント(10)

-

須磨アルプス 縦走?? 続き

昨日の続きです。横尾山から 更に(東へ)進みますと、益々神戸の街が近くなります。そして、階段を下って行くと、いよいよ難関でもあり、目的でもある「馬の背」が見えて来ました。登りにかかる我がパーテイの二人が遠くに見えます。遅れて私もロッククライミングを開始して・・・・パチリ。馬の背のピークに到達。更に更に神戸の街が近くに・・・望遠でアップしますと・・・海岸線中央部に万博の大屋根リングらしきものが見えました。肉眼ではとてもとても見えないのですが、30倍ズームの威力で・・・間違いなく大屋根リングの木組みが写っていました。後ろの方に赤く見えているのは阪神高速道路湾岸線の高い高い港大橋(高架橋}です。手前のクレーンは・・・神戸六甲アイランドの岸壁クレーンです。神戸の六甲アイランドと大阪の(万博会場の)夢洲とがこんなに近くに見えるのは30倍ズームのせいです。あと、長い長い下山道を進むと神社が・・・・・・・・でした。ここまで下りて来ると、もう高層マンションの方が高く・・・いよいよ板宿の街に下り,山陽電車・板宿駅がゴール。ここで解散となりました。標高は最高で300m余の山並みでしたが、アップダウンが多い事、長い長い階段が3ヶ所もあるハードな登山でした。

2025.10.02

コメント(4)

-

須磨アルプス 縦走??

昨日は六甲山系の西の端に近い須磨アルプスに行って来ました。そもそもの発端は・・・・テレビの「日本百低山」で吉田類と南果歩がが登った番組で素晴らしい明石大橋と海、神戸の街の眺めが紹介されていたので、行って見たいと思ったのがきっかけでした。その眺望の良さと須磨アルプスの名前の由来である、日本アルプスの様な馬の背と言われるスリリング岩場登りが出来ることに魅かれて、何回もここを登っている山友達の案内で4人で登ることになったのでした。標高が200~300m余りなので気楽な気持ちで目的地向かったのですが・・・アップタウンの繰り返しでこんなに時間を要して・・・・ヘトヘトになり、夜はプログを更新する余力はありませんでした。コースは山陽電車・須磨浦公園駅から同じく板宿駅まで・・・六甲山縦走路のスタート場所からのスタートでした。幸いにも快晴の須磨浦公園。ロープウエイが有りますが勿論ここから登山開始です。(当日はロープウエイの定休日でしたが私達には関係なし)ちょっと本論から逸れますが・・・・集合時間より随分早く着いたところ 直ぐ近くに平家物語 一ノ谷の戦いで熊谷直実に討たれた平敦盛の塚がある事が書かれていたのでひとりで行って見ました。目の前の国道2号線を100m程西に歩いた所にそれは有りました。話が横道に逸れましたが・・・元に戻して・・・4人が集合すると、直ちに登山開始しました。途中、東に神戸の街と海岸線・・・・西に明石大橋、明石の街、淡路島と最高の眺めを満喫しながらの厳しい登りを・・・カメラの画調を変えて・・・登ったのは良いのですが、今度は幾つもまピークをアップダウンしながらなかなか厳しの登山道でした。途中には、ここは和歌山か?? と思う様な備長炭の原木、ウバメガシ林が続きました。進んでも進んでもこんな景色が追いかけてくるものですから、写真を何枚撮りましたやら。登山開始して鉢伏山 旗振山 鉄拐(てっかい)山、高倉山、一旦高倉台の住宅地を通過して栂尾山を通り、今回登山の最高峰の横尾山(312m)へ。余談ながら・・・この辺りの住宅団地は「山 海へゆく」と言う神戸市の大プロジェクトで山を削り、長い長いトンネルを通るベルトコンベヤーで土を海まで運び 埋め立て地を作った土を取った跡に作った街です。土を運んだ先にはポートアイランドや六甲アイランドの大きな人工島か出来たのです。長くなりますのでもここから明日に続きます。

2025.10.01

コメント(6)

-

山椒の実の色 と コムラサキシキブ

庭を見ていて山椒の木に目が止まりました。何回も枯れて植え直して。やっと木の芽をたっぷり楽しませてくれるようになり、今年からは実も収穫出来る様になった有難い木です。その木にこんな赤い実がついていたのです。大して生っていなかった実なのに、採り残したものが少なからずあったのです。山椒の実が赤くなるのって初めて知りました。赤い山椒は今日初めて知ったのですが、玄関横に自生しているコムラサキシキブに沢山実が生っているのは毎日見ているのですが・・・ふと、こんな綺麗な実食べられないのかなぁ?? と思って調べてみますと・・・・食べることは出来るようでした。但し・・・・・・・でした。試しに食べてみよう!!! と言う気にはなれません。

2025.09.29

コメント(4)

-

敷石工事ついに、ついに完成しました。

敷石の周りの赤丸で囲った部分に石を埋める工事ですが・・・「ローマは一日にして成らず」なんて書いていましたが・・・何回も何回も拾って来た石を・・・都度埋めて来て、最後にここまで来たのですが・・・更に進めて・・・ついについに完成しました。長い道のりでしたが、この工事はこれで終わりました。何個の石を埋めましたやら ? ? ?

2025.09.28

コメント(8)

-

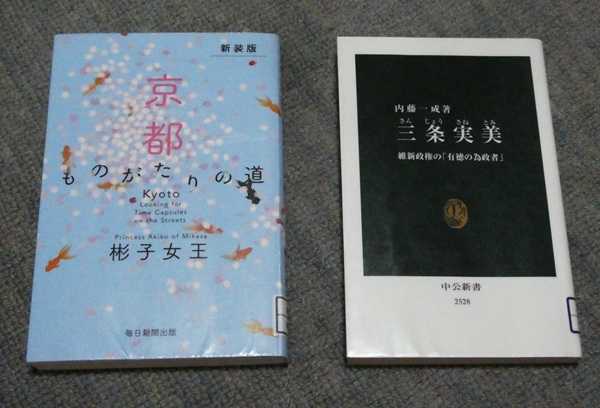

三条実美(さねとみ) は後回し

先日妙法院の仏教文化講座の「七卿落ち」を聴講して三条実美に興味を持ちました。実美は梨木神社の祭神でもあるらしいのですが殆ど何も知らなかったのです。そこで、ここは三条実美を勉強しようと思って、図書館で右の本を借りて来て読み出したのですが・・・7月に申し込んだ左の本が順番が来て借りることが出来たのです。三笠宮の彬子女王のこの本、凄い人気なのです。当市には図書館は9ヶ所あって各図書館の蔵書としてある為、全9冊の蔵書が有るのですが・・・・7月に貸し出し申し込んた処31人待ちだったのでした。それで人気の程が知れる本なのですが・・・やっと順番が回って来て、今日準備が来たとメールがあったので早速借りに行ったのでした。そんな人気の本なので待っている人がいるので、貸し出し期間の延長は出来ない事もさることながら、私自身も待ちに待った本ですので・・・「三条実美」は後回しにしてこの本を先に読むことにしました。帯にはこの様に書かれている本です。待ちに待った本、明日から読むのですが、楽しみです。もし関心持って頂いたら・・・目次はこの様になっています。

2025.09.27

コメント(4)

-

酢を塗って焼く パートⅡ

過日サンマに酢を塗って焼いたことを書きましたが・・・又々食卓にこんなのが上がりました。勿論サンマだと思ったのですが・・・サンマが続いたので今度はカマスだと言うのです。別にサンマが続いても良いのですが、酢を塗ったカマスも良い色に焼けてサンマとサンマの間にカマスが入るのもなかなか乙なものでした。次は又々当然サンマになりそうです。他に比べて開花が遅かった智積院の彼岸花・・・・今日は満開でした。

2025.09.26

コメント(8)

-

久し振りの法隆寺

昨日の続きです。法輪寺から歩いて20分足らずの法隆寺へ・・・超々有名寺院ですので殆どの方が行かれたことと思いますが、一応写真を羅列させてもらいます。京都の有名寺院は大きいと思いますが、ここ法隆寺では更に大きなスケールです。先ず感じた事は・・・・外国人がチラホラといる程度で殆どいない事でした。それよりも驚いたのは修学旅行生の多さでした。こんな景色がアチコチで・・・・・京都での修学旅行生は5~6人グループ行動のため、こんな景色ははまず見られません。とにかく修学旅行生に囲まれて歩いている感じでした。参拝を終わってさあ帰ろうとする時も、またこんな光景が繰り広げられていました。外人さんで溢れたているより、若いエネルギーを貰えそうなこんな光景の方が余程良いです。因みに「どこから来たの?」と声かけると「広島です」とかえって来ました。そして逆に、「何処から来られましたか??」 と訊ねられたりして、気持ちが良かったです。何しろ英会話がからきしダメなので、京都では外人さんとは笑顔の挨拶しか出来ないものですから・・・。ここ法隆寺は5年ぶりくらいかな?? と思ってブログを遡りますと2021.2.21に行っていました。上に載せた写真は余り良く写っていませんが、その時撮った写真は当時持っていたカシオのデジカメの絵画調で撮っていましたのて、今回の写真より遥かにきれいです。良かったらその時の写真を見て下さい。 ここです。

2025.09.25

コメント(8)

-

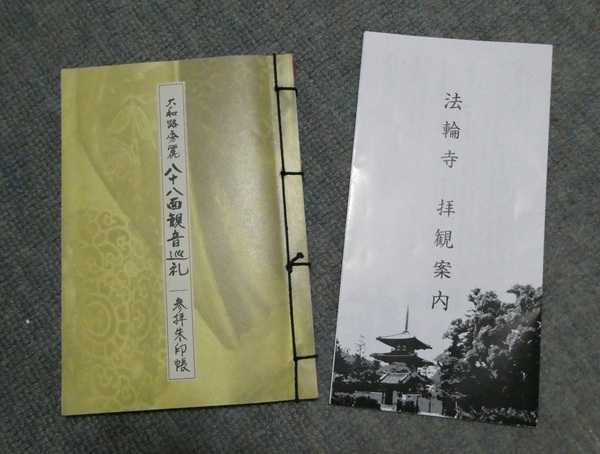

66/88 達成

今年の1月から始めた 奈良・八十八面観音巡礼。特別公開しか拝観出来ないところが有ったり、不便なところが有ったり、夏の暑さで暫く休んでいましたが・・・・今日法隆寺の裏の方のここ法輪寺へ行って来ました。京阪電車、近鉄。近鉄バスと乗り継いて、更にかなり歩いて・・・・田園風景の中に浮かび上がる三重の塔 絵になります。法輪寺はこじんまりしたお寺でした。正面が講堂。ここに十一面観音、薬師如来など沢山の仏像が安置されていました。振り返るとこんな光景でした。拝観した十一面観音と御朱印です。後は奈良市の大安寺(10/1~11/末まで御簾が上がります) と桜井市の聖林寺(ここは前に行ったお寺です)の2ヶ寺の二十二面観音となりました。このあとついでなので法隆寺に寄ったのですが・・・明日に続きます。

2025.09.24

コメント(4)

-

何回も食べる食材 2題

サンマの焼き方今年はサンマが豊漁で安くって、大きくって安いです。お陰で我が家でも確か焼いて4回、刺身で1回食卓に上って来ました。そして、昨日又々食卓にサンマが・・・・・・・・で、見るといつもと違ってこんがり茶色く実に美味しそうに焼けているのです。明らかにいつもと違う焼き上がりなのです。何これ? どうしたの?? と訊くと・・・・テレビの料理番組でやっていた酢を塗って焼いたと言うのです。これはなかなかのもの・・・これからサンマはいつも酢を塗って焼くことに決定?? したのでした。折りからサンマの季節。一度お試し下さい。またまた瓜買いの話です(笑)「あれば買う」なんて書いて今までに4回も買った (ピクルス用?)瓜ですが・・・またまた何んと5回目を買っていました。「やめられない。止まらない」瓜のピクルス・・・既にこれを食べ始めました。

2025.09.23

コメント(10)

-

秋の気配とブラタモリ

昨日は妙法院の事を書きましたが、その妙法院に行く時智積院を通りますと・・・・彼岸花が咲いているのに気付きました。株は沢山有るのに、まだたった2輪だけの開花でした。いよいよ秋の気配・・・と写真を撮っていると私につられたように俄か「カメラマン」も・・・で、良い撮影会になりました。ところで「まだ2輪・・・これからだ!!! 」と思っていたのですが、他の方のブログで沢山咲いた彼岸花の写真をのせておられたのです。智積院の彼岸花は「おくて」かも知れません。妙法院と智積院と来れば・・・・三十三間堂ですが・・・NHK20日のブラタモリで三十三間堂が取り上げられていました。観られた方も多いようですが、私はビデオで録って今日観ました。その中でへ~と思ったことは長い建物の沈下を防ぐために地盤改良がおこなわれていたということでした。粘土層と砂礫層を交互に何層も・・・平安時代にそんなことが・・・びっくりでした。それから見た事のない光景が紹されていました。それはこんな光景でした。こんな幻想の世界、凄いと思いました。それから近くの秀吉が作った大仏の跡地も紹介されていたのですが、いつも何も思わなくて通っていてのですが、こんなモノだったとか。しそしてこんなに大きなものだったとか。知っているようで知らなかったこと。色々教えて貰って大変参考になりました。見られなかった方は再放送が有れば・・・・是非お薦めです。

2025.09.22

コメント(10)

-

「七卿落ち」

過日書きました、妙法院の仏教文化講座「七卿落ち」忘れずに今日聴きに行って来ました。智積院の向かいの妙法院は格式の高い門跡寺院であり、京都観光の代表格の三十三間堂を有する天台宗のお寺です。会場はこの建物の2階大広間なのですが・・・・・会場に入る前に、七卿落ちの謀議が行われた宸殿を改めて下見に・・・これが宸殿です。七卿落ちの石碑はその向かいに・・・・字が小さ過ぎて幾らアップしても読めそうにないのでアップは諦めました。さて、会場に入って・・・・今回は30分前に行ったので一番前の席に座れました。3ページの資料を貰い、いつものように1時間30分の講義でした。七卿落ちについては長くなりますので内容を書きませんが、あれ!! そうだったのかと言う事が2つありましたので書かしてもらうと・・・まず七卿落ちというので数少ない公卿が集まっての話でとばかり思っていたのですが総勢2600人が参集したて言う事でした。それから、本論から外れますが主役の三条実美(さねとみ) があの御所の東隣の梨木神社のご祭神であることと、母親が土佐の山内家十代藩主山内豊策(とよかず)の娘だったと言う事でした。折りから梨木神社の萩祭りの季節!! なんてそちらの方にも思いが馳せました。今回聴いたことに基づいてもう一度この頃のことを読んでみたいなぁと思って帰りにふと見ると、10月、11月の演題か掲示されていました。今回の七卿落ちと合わせて幕末シリーズになっているのでした。

2025.09.21

コメント(10)

-

関西万博 続き

昨日の続きです。曇り空でそう暑くなかったのですが・・・入門に1時間待たされたのでまず行ったのが韓国レストランでした。ここは直ぐは入れました。ビールで喉を潤し、お腹を満たせてさあ活動開始・・・私の目的は大屋根リングを一周することだったのでパビリオンを観たい娘たちと途中で分れました。一周2kmの大屋根リングは対辺の人は米粒程度の大きさでした。どれだけの大きさかと言いますと・・・京都新聞に紹介されていたアプリで地図上どこにでも大屋根リングを移動してその大きさを実感するものが有りました。大屋根リングの大きさはこの円なのですが・・・試しに皇居にに持って行きますと・・・こんな大きさでした。(拡大も出来ます)関心持って頂いたらここでお試しください。https://grandring.hirokiwa.com/さて、大屋根リングを反時計回りに回った写真の羅列ですが・・・ルクセンブルのパビリオン西の方を見て・・・アップしますと・・・・神戸でした。東南方向は大阪・南港です。この辺りは海の上です。私が行ったと言うより、寄ったパビリオンは入口近くのここだけでした。沢山写真を撮り過ぎて収集が付かくなりましのでこの辺にして・・・私の行った翌日の夜に行った姪からドローンの動画を送ってくれたのですが、動画の添付方法が分かりませんので静止画像で載せます。これです。それから現地で分れた娘や孫からの「おみやげ」を貰いました。なんやかや沢山買ったらしいです。・・・・と言う事で、パビリオンは見ないで、大屋根リング歩きの私の関西万博行きは一応無事終わりました。それにしても大屋根リングの存在感は凄かったです。あんなものを企画した人、すごいなぁ!!! と思いました。

2025.09.20

コメント(10)

-

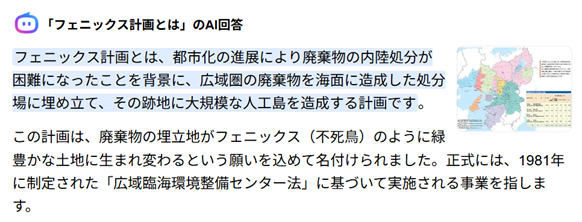

遅まきながら 昨日 関西万博に行って来ました。

地元に居ながら、行くことも無く終わってしまうかと思っていた万博・・・・何しろ予約から入場までnetを使わないといけないので自分でセットまでして行く気にならなかったのですが、息子が段取りしてくれた入場券で娘や孫の先導?? で行って来ました。万博の行われている「夢洲」は名前は素晴らしいですが、元は関西の市町村のゴミの最終処分の為に海洋に埋め立てた島なのです。その計画は下記の様に「フェニックス計画」と言われ確かまだ続いていると思います。その広範囲な埋め立て計画の内の青矢印が今回万博会場の「夢洲」です。前置きが長くなりましたが、大阪地下鉄で会場に向かったのですが、元々いつもガラガラの路線だったのに超満員にまずびっくり (会期中は当然のことですが)新しく出来た夢洲駅で下りますと・・・嫌が上にもムードが盛り上がります。会場へ向かって振り返ると・・・・11時の予約でしたが、大勢の人がジグザクに並ばされて、入場出来たのが1時間遅れの12時でした。長く立って待たないといけないので孫がこんな椅子を持って来てくれていました。折り畳んだ状態がこんなにコンパクトで・・・伸ばすと、高さがフリーに調整出来るのです。へえー、こんなモノが有るのかと私は思ったのですが・・・周りに色違いの同じものに座っているいる人が散見されて、更に感心したのでした。ケートでは飛行機に搭乗する時と全く同じ持ち物検査がありました。(これで時間がかかるのか!! と納得)そのゲートを通過すると、思ったよりスムーズに移動は 出来ました。私の目的の殆どが、この全長約2kmの大屋根リングを見ること、そして一周歩くことでした。こんな粋な竹製のベンチも・・・内部(下部) に入ると写真や動画で見た事より遥かに圧倒される凄い工作物だと思いました。ただ一本モノの木かな?? と思っていましたが、全部積層木材でした。これは当然の事ですよね。長くなりますので明日に続きます。

2025.09.19

コメント(12)

-

京阪電車車内風景 2題

京阪電車の吊り下げ広告にこんなのが有りました。こんな2府県にまたがる大きな施設が「国宝」になるのですね。netにこんなページが有りました。(赤線は筆者加筆)8月27日付なのに、早や印刷物作って宣伝とはさすがです。確かにほとんどが京阪電車沿線なのです。それからこんな光景も・・・9/11のブログに乗務員の脱帽の事を書きましたが、この運転手さんは着帽!!!何か安心できる気がしました(笑) その記事はここを。

2025.09.17

コメント(4)

-

秋の気配見ゆ。

当ブログの定番記事ですが・・・・9月も半ばになっても気温の上ではまだまだ夏そのものですが、いつもの智積院で、秋の気配を見つけました。それは・・・これです。分かり難いですがポツポツと数個見えている丸いもの・・・・上を見上げると・・・・葉はまだまだ緑なのにギンナンだけは色づいて・・・今年は豊作?? のようです。ギンナン拾いももう直ぐです。それにしてもこの前拾ったばかりなのに・・・・もう一年経とうとしています。時の流れの速さには困ったものです(笑)それからこの暑いさなかにフラワーリレーのバトンタッチはちゃんと行われていました。キョウチクトウの様に見えますが・・・百日紅です。百日紅並木??? の下はこんな状態で・・・頭がつかえて歩けませんでした。

2025.09.16

コメント(6)

-

乗り掛かった舟の 彰子皇后陵 参拝

9/12のブログで一条天皇の彰子皇后の木幡の宇治陵へ行ったことを書きました。その時はヤフーマップで教えられてこの地図の赤丸向かったのですが・・・それらしき御陵が何処か分からなくて、目的を達せずに帰ったことまで書きました。・・・で、帰ってグーグルマップで調べ直すと、こんな地図が出て来て・・・・散在するお墓の総拝所がある事が分かったことまで書きました。さて乗りかかった舟、中途半端で終われないので、今日再度行って来ました。場所は・・・上の地図に新たに赤矢印を記した場所でした。京阪電車木幡駅から10分弱と近く、赤丸印のある高い所まで行くことは必要なかったのです。まあ、簡単に初めからここへ行っていたのでは、広く散在して自然の中に溶け込んでいる宇治陵の全貌を知ることも無かったことを考えると間違ってアチコチ探し回ったことも無駄ではなかっと自分で納得はしたのですが・・・。さて、駅から向かい、旧街道を外れますとこの景色です。さすが宇治です。着いて分かったのですが、左前方の木立が目的の総拝所でした。この軽トラックが止まっているところが入口でした。左の建物は後述更に進みますと・・・と言う程の広さは「全く」無いのですが・・・敷地は狭くても荘厳な雰囲気では有ったのですが・・・・道を隔ててマンションがあり、反対側も住宅が隣接していました。小さな建物は・・・宮内庁の建物でした。お参りしての帰りはこんな風景・・・直ぐ傍をJR奈良線が走っていました。この軽トラは・・・広い宇治陵を管理する為の宮内庁の車のようでしたが定かではありません。勿論建物は無人でした。(軽トラのバックライトが点いている様に見えますが、これは私のカメラのフラッシュの反射てす)・・・・と言う事で今回は目的を達して、この件でラインでやり取りしたこの近くに住む姪に教えて貰ったこの店に寄り、パンを仕入れて帰りました。

2025.09.15

コメント(4)

-

コンクリートの斫り工事をしました。

門の前に敷石をした箇所の水はけが良くないので、水が桝に良く流れる様にコンクリートを斫って水みちを付けることにしました。この赤矢印の部分なのですが・・・親しくしている大工さんから「電動ハンマー」なるものを借りました。これなのですが・・・・・わざわざ届けて貰いました。これも私が前に設置したグレーチングを外して・・・斫ったのはたったこれだけなのですが・・・水を撒いてみると・・・・バッチリ、水が良く流れる様になりました。道具さえあれば出来るものです。

2025.09.14

コメント(6)

-

別にどっちでも良いことなのですが・・・・ ! ! !

昨日書きました彰子皇后陵を訪ねた時の事なのですが・・・・京阪電車宇治線の「木幡駅」で下車した時この案内板を見て、あれっ??? と思いました。私の中では「こはた」だったのです。確かに自分でも 八幡市や八幡製鉄は自分でも「やわた」と言っている筈なのに・・・「木幡」は「こはた」だったのです。そうか! ここ地名は「こはた」ではなく「こわた」だったのか、今まで間違っていた・・・と思いながら、この京阪電車の駅から100mくらい離れたJR奈良線の駅を通りますと・・・・ここには・・・・・・と書かれていたのです。何????? 「こわた」に「こはた」確かに口では「は」も「わ」も余りも気にせずに曖昧に発音していますが、字で書くと、はっきり区別がついてしまいます。さて、大勢は「は」なのか「わ」なのか???どちらでも良いことなのですが・・・・どちらか言うと拘りの強い者なので・・・・これは木幡の住民の姪に訊くのが手っ取り早いとラインで問い合わせると・・・こんな返信が有りました。この姪はどちらか言うと京阪電車・木幡(こわた) 駅に近い方に住んでいるから「こわた」なのか???なんて思いながらnetで問い合わせると、こんなAIの回答が有りました。そしてJR木幡駅で検索すると・・・京阪電車の木幡駅で調べても同じ内容(逆の書き方) でした。・・・・と言う事でどちらでも良いと言う事が分かったのですが、ホン近くにある駅同志、どちらかに統一しても良いと思うのですが・・・・同様の疑問を持たれる方が多くって、このことについて沢山の書き込みが有りました(笑)

2025.09.13

コメント(8)

-

一条天皇の 彰子皇后陵を訪ねるも・・・

何がきっかけであったを忘れたのですが、清少納言の枕草子に興味を持つようなり、今年になって、下重暁子、林望、酒井順子の2冊等 枕草子の本を読んだことから、一条天皇陵とその皇后の定子陵 を回りました。(当ブログに取りあげました)・・・・が、彰子皇后陵はまだ行ってなかったので、意を決して宇治の同じく一条天皇の彰子皇后陵に行ったのですが・・・ヤフーマップでは京阪電車木幡駅から赤丸の御陵まで徒歩18分と出ました。歩くのに丁度良い距離とルンルンで向かったのですが、こんな住宅に囲まれて入口が分からないのです。住宅街の為誰も歩いていないので赤矢印3ヶ所で門のピンポーンを鳴らして家の人に出て来てもらい訊ねるも・・・知らないのです。近所の事なのに・・・と思っても仕方なく、諦めてヤフーマップから外れるけれどオレンジ線の方向へ・・・・こんな道を進むと・・・赤丸の場所にこんな入口があったのですが・・・施錠されていて入れません。こんな入り口も同様には入れませんでした。仕方なく今度泉涌寺の横にある宮内庁の事務所に訪ねて教えて貰ってからもう一度来ようと思い、目的を達せずに帰って来ました。目的はこういう景色だったのですが・・・・家に帰って、念の為に今度はグーグルマップマップを開くと・・・私がヤフーマップに従って歩き回ったのが大体黄色の円の中だったのですが・・・このグーグルマップによると御陵は散らばっていて総拝所が赤い円に有ると言うのです。この総拝所に行けば上の写真の様な葬られている方の名前を列挙した案内や体裁が整ったお墓がある(はず) と分かったのでした。要は最初からグーグルマップを基に行動していれば目的地に行けた事が分かったのでした。そんなことで、改めて出直すことにした、と言うお粗末な行動でした。

2025.09.12

コメント(4)

-

脱帽考

今日日(きょうび) 「脱帽」 と言えば本来の「帽子を脱ぐ」と言う意味より「感服」の意味で使われることが多いと思いますが・・・今日(きょう) は本来の意味の脱帽について書きます。私は毎日の様に京阪電車を利用します。最寄りの駅の構造から、往きは最後列の車掌室の前辺り、帰りは最前列の運転室の後ろ辺りが私の定席です。先日ふと気が付いたのですが、車掌が制帽を被っていないのです。「制服の乱れは心の乱れ」なんて言わるのにけしからん、と思ったのです。それでその後 乗務員の着帽状態を観測すると・・・車掌は脱帽・・・この時の運転士は帽子を横に置いて脱帽・・・何んと、皆が皆帽子を被っていないのです。ただ、車掌が社内に出て来た時は帽子を被っていたのです。こんなことで良いのかとクレームを付けようかと思い、念のため調べるとnet にこんな文書出て来ました。赤下線は筆者加筆なるほどこういう事だったのかと一応の納得はしたのですが・・・・車内は寒いと思う事はあっても、暑いなんて思ったこと無いほど冷房効いていますが、乗務員室は聞いてないのですかね。 そんなことこと無いと思うのですが・・・「いただくことがあります」 なんてことなく私が見た乗務員は全てでした。「乗務員室内」なるほど確かに車内に出る時は被っていました。制服制帽をキッチリすることが規律の第一歩、「規律の乱れ」「心の乱れ」に結びつくと思えてになりません。ついでながら、上の文書では駅務員は対象でないのは???? でした。そして、近鉄に乗りましたら車掌は帽子を被っていました (笑)

2025.09.11

コメント(10)

-

これなら仕方がない。

京都女子大の正門横に大きな楠が生えていました。巨木なので当然、京都女子大学がキャンパス拡大でこの場所にキャンパスを移転する前から生えていた巨木だったはずなのですが・・・ (元は神道・神官の学校があったのです)この様に景色の中に融け込んで・・・・と言うより、景色を作っていた木だったのですが・・・・(グーグルマップのストリートビューより借用)それがこの様にバッサリと・・・この辺りは風致地区で建物の色、屋根の形から始まって色々規制があって、その中に木の伐採にも規制が有るのです。何故?? と思って近寄りますとこの切り株の状態だと、これは仕方ないと納得でした。こんな巨木が倒れたら大惨事!!!逆にこんな状態になっているのが良く分かったなあと 感心です。しかしかなり残してこの切り方、ひこばえを狙っているのかなぁ??? それよりも 小さく 影の声ですが・・・・周りの校舎は屋根付きの建物に変わって凄く景観が良くなったのですが・・・・この正面の洋風の建物も 建て替えてくれないかなぁ???

2025.09.09

コメント(6)

-

久し振りに見たヤモリ

夜の玄関の外明かりに浮かび上る「影」何かと思いますとヤモリでした。垂直のガラスに吸い付いて歩くのですから足に吸盤が有るのでしょうね。ヤモリと言えば良く似た水中にいる赤いお腹のイモリを見なくなって何年経ちましたやら。池と言うより沼のような水たまりにいて私達は「赤へら」と言っていました。多分「赤はら」が訛ったものだと思います。これも実に気持ち悪い生き物でしたところでヤモリは見た目は気持ち悪いけれど虫を食べてくれるので昔から歓迎される一面が有りました。・・・・で、netwで検索すると、以下の様な記述がありました。虫を食べてくれる以外にこんな効用が有るのは知りませんでした。我が家にはこのヤモリが居るドアの外側にこれで厄除けをしています。ちまきに加えてイモリまで登場で厄除けなど守りは万全です(笑)

2025.09.08

コメント(8)

-

凄い ! ! 感動 ! ! おんな坂から左大文字が見える。

京都女子学園の急ピッチの校舎建て替えのお陰でおんな坂周辺の景観が随分良くなって来たことは何度も書いて来ました。大学の校舎建て替えでは、おんな坂から今まで見えなかった清水山がこの様に見える様になったことを書きました。続いて今行われている中、高校の校舎建て替えでは西山が見える様になったことも書いたきました。・・・・で、今日気が付いたのですが・・・女子大の新校舎の左に左大文字が見えたのです。少しアップしますと・・・この方向に旧校舎が有ったものを今取り壊ししているはずなのです。更にアップしますと・・・こんなところから左大文字が見える様になっていたのです。校舎が潰されたままか、新しい校舎が建っても低くって左大文字が見えます様に!!!

2025.09.07

コメント(10)

-

灯篭が点灯しました。

8/31に載せましたこの写真の灯篭用のソーラーの「灯」ですが・・・発注すると翌日に配達されました。なんとなんとケースには勿論、裏表の取説に一言の日本語も無いのですから呆れました。made in china です。本体はソーラーパネルとLED照明が3mのコードで繋がったものです。・・・・で、早速取り付けました。ソーラーパネルは・・・伐採しようとした松をブルーシートやミストのホースを引っかける為に幹だけこんな形で残していた先端にビス止めだけで済みました。LED照明は丁度ガードが付いていたので置くだけで済みました。・・・・で新調の枠を取り付けたのですが、松の切り株を利用したので思ったより簡単にセット出来ました。あとは暗くなるのを待つだけ・・・・。・・・・で少し暗くなると・・・・更に暗くなると・・・反対側は枠を作っていなかったので、こんな具合!!余り目立た無い場所ですが、もう一つ作るか!!!??? なんて。この明かり・・・朝明るくなるまでもつのか…蓄電力が気になるところです。

2025.09.06

コメント(10)

-

あれば買う 初めて買う。

「あれば買う」今までにこんな瓜、確か3回買ったことを書いて来ましたが・・・・久し振りにまた売っていたと買って来てくれました。今回は小粒でしたが数を多くして、値段は同じだったとか。何しろ「やめられない、止まらない」ピクルスですので「あれば買う」食材です。「初めて買う」ブロともさんがブログで紹介されていたことを言うと・・・早速買って来てくれました。これなのですが・・・我が家はジンギスカンが好きなのです。前に買っていた店が無く成り、不定期に生協で売られるのを買っていたのですが、定番でいつでも買えるなら凄く便利 !!!と。・・・・で今日買って、早速・・・・これです。生協より随分安いらしいので値打ちがあります。「初めて買う」から「常に買う」になるの間違いなしです。

2025.09.05

コメント(6)

-

知らなかったなぁ 「トラりん」

今日、博物館の前を通りますと・・・こんなのがいました。アップしますと・・・・場所を移動するのに、階段は苦手!!! 係の人の介助をうけて・・・この係の人に、これは博物館のキャラクターですか?? と訊ねると・・・「そうです、トラりんと言います」とかえって来ました。この看板の前でやたらポーズ!!!女性カメラマンも・・・色々ポーズはするは、私に握手に来るは・・・サービス精神旺盛なのに好感をもてました。・・・・それで、帰って調べてみると・・・読み難いのでアップしますと・・・・。本名は 虎形琳ノ丞名前の由来は・・・・・・・・と言う由緒正しいキャラクターでした。しかし初めて知って面白かったです。今度もう一度博物館に行ってみないと・・・・関心を持って頂いたら ここに詳しく書かれていますので覗いて下さい

2025.09.04

コメント(4)

-

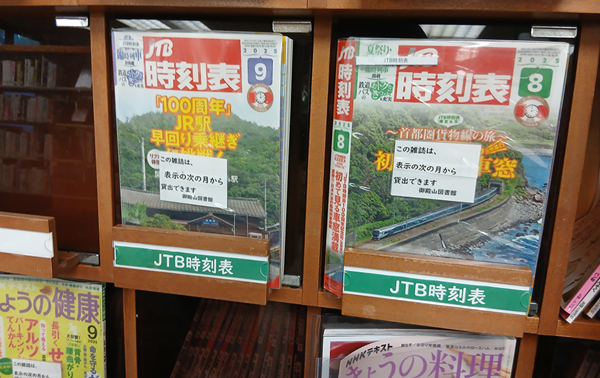

今や 無用の長物だと思うのですが・・・

昨日図書館へ行って、いつも余り通らない行かないコーナーを通りますと・・・懐かしい!!! 時刻表が並んでいました。netの時代になって、まず不要になったと思う時刻表ですが、この展示方法から推測すると毎月買って置き換えられているようです。借りに来る人、調べに来る人が有るのでしょうかね???私の現役の時は会社に最新版が置かれていましたが、出張には必需品だったのでこの写真の大きさより一回り小さいもの(下の写真) を個人でもっていました。そのご時刻表なんて無くなるものと思って一冊だけ「骨董品」的に置いていたのです。それが現役の時のものだと思っていたのです。・・・・が、本箱から取り出して来たのがこれなのですが・・・発行年を見ると・・何んとリタイヤしてからのものだったのです。あれっ??? と思って中をペラペラめくると、蛍光ペンのマークを見て分かりました。これはリタイヤ後「青春18きっぷ」の旅に使っていたものでした。当時「青春18きっぷ」の旅には必需品だったのです。これは息子が静岡にいる時に青春18きっぷで行った時の帰りの記録なのですが・・・一番上の左の〇は 静岡発 13:36 その下の〇は 浜松着 14:47 同発 14:51そして下の楕円は 大垣着 16:45と 同発17:00一番下が 米原着 17:38 そして別のページで 米原で乗り換え 米原発 17:51 京都着 18:42この静岡から京都の旅、所要時間は 5時間06分と言う事でした。もう忘れましたが、一日乗り放題の青春18きっぷは5枚セットで一枚当たり確か2300円位だったと思います。初めのうちは5枚セットで買っていましたが、その後、金券ショップで必要枚数を買い、もし余ったら又金券ショップに売ると言う事をしていましたが、随分お世話になった「青春18きっぷ」でした。それからこの時刻表にこんな新聞切り抜きを挟んていました。新幹線はこのポケット時刻表だけ有れば十分だったのですが、それも無くなった・・・時代の流れて当然だと思います。時刻表の事から青春18きっぷを使いまくっていた時の思い出を振り返る事が出来たのでした。

2025.09.03

コメント(8)

-

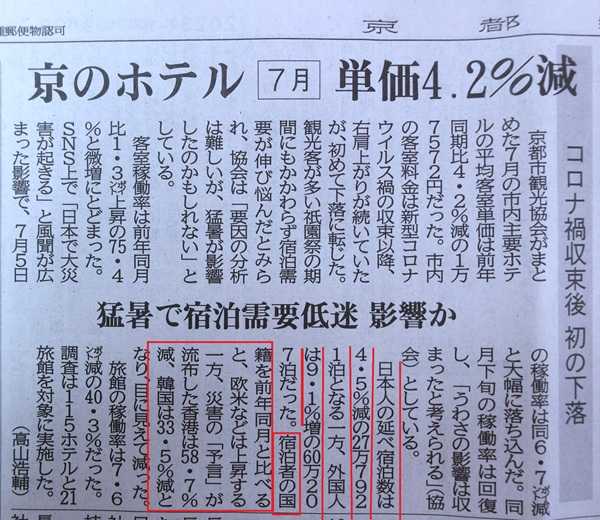

7月の京都のホテル事情

今日の京都新聞の記事ですが・・・宿泊者数は 日本人より外国人の方が多い のは相変わらずですが倍以上とは異常では???外国人で混雑する、宿泊料が高い、予約がとり難い・・・京都・・・・日本人観光客が減るのは由々しき問題です。

2025.09.02

コメント(6)

-

さすがとしか言いようがありません。

花街・祇園甲部を歩きました。祇園甲部は 京都の五花街 (祇園甲部、祇園東、宮川町、先斗町、上七軒) の中でも一番格式の高いところです。祇園甲部ではこれらの整然とした格式のある景色には今更驚かないのですが・・・駐車止めのこの竹細工のコーン?? にはさすがびっくり!!!一軒ではなく街のアチコチに置かれていました。こんな風情のある街並みにこんなのを置いたのでは・・・風情も何も有ったものでは有りません。こんな竹製のコーン、他でも使われているのか知りませんが私は初めて見たのでした。

2025.09.01

コメント(8)

-

こんなのを狙っているのですが・・・

先日こんな金具を買いました・・・なんて思わせぶりなこと書きましたが・・・木材は買わずに有り合わせの端材から切り出しました。それを仮置きしますと・・・買った金具で組み立てです。十字にクロスするところに切り込みを入れて・・・T型金具、残りひとつを取り付けると枠作りは完成です。何と言うのか知りませんが有り合わせの空気層のある断熱樹脂を・・・カットして枠の裏に貼って出来上がりです。・・・・・で、beforeafterです。ここまで完成して、次に狙っているのが・・・・netで借りたこの写真の光景です。こういうものを取り付ければ・・・・と、まだ構想?? の段階ですが・・・

2025.08.31

コメント(8)

-

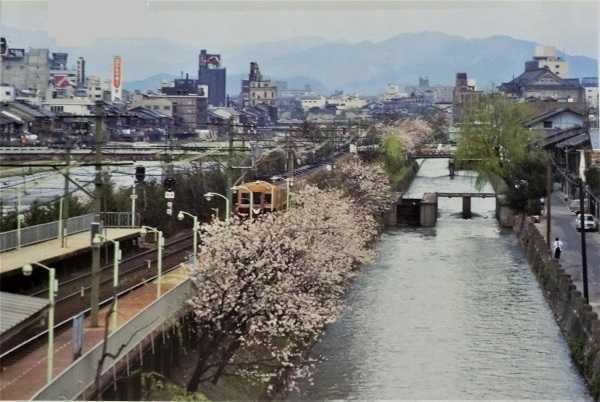

こんな写真が出て来ました。

ずっと前に載せた写真かも知れませんが・・・・古いUSBメモリーの画像を整理していましたら、これこんな写真が出て来ました。私の撮った写真ではなく、入手経路が不明なのですが・・・鴨川と(琵琶湖)疎水の間を走る京阪電車。懐かしい光景です。 勿論、車窓からも絶景のだったのてす。右遠方の南座と菊水ビル? が見えますので、多分五条駅だと思います。こんな景色を見ながら通勤していたのがウン十年前、遠い遠い昔の事でした。調べますと地下化は 1988年のことでした。今は疎水も電車も地下!! 片方2車線の川端通り、幹線です。

2025.08.30

コメント(6)

-

又また瓜のピクルス作り。

何しろ食べだしたら、♬ やめられない、止まらない ♬ 瓜のピクルス 夫婦二人なのに直ぐ無くなります。2回目に漬けたものが、そろそろ無くなると・・・と心配していたら、またまた買って来てくれました。早や3回目です。今回は半日干すと言う、ひと手間を加えてくれました。漬かり上がりますと・・・これだけの量なのですが・・・干した分、歯応えが更にアップして味は勿論食べ心地満点!!また売っていたら!!!!! と、もう次の心配をしています(笑)ところで、長らく遊んだ敷石工事も、レンガタイルを敷く工事?? も完成したので、何か「仕事」が無いかと見渡して・・・・次の仕事を決めました。その為にこんなのを買って来ました。T型とL型の金具です。頭の中の設計図???? に必要な材料買って、次の仕事へGO です。

2025.08.29

コメント(6)

-

敷石工事とレンガタイル敷き完成しました。

敷石工事がここまで進んだことを書きました。その為に拾って来た石では足りずに・・・このタイルの周りに埋めている石に目を付けて・・・・掘り起こして使ったことも書きました。石を掘り起こした跡を埋めないといけないので、元々面積が少し狭かったタイルの面積を広げることも同時にするためこれだけ買って来ました。・・・・で、埋めて行き・・・こちらの方もレンガタイルが広くなって・・・・敷石工事もレンガ敷きも完成しました。面積の対比の為にBeforeをもう一度・・・さて、次は何を・・・???

2025.08.27

コメント(10)

-

暑いのに 植えるの早過ぎたかのかなぁ???

8/10にこの様に秋キュウリを植えた事を書きました。何しろ需要?? が有るものですから大いに期待していたのですが・・・・・毎日水をやっているのですが強い太陽光線と酷暑により毎日毎日この様に萎びてしまうのです。夕方に水をやって翌朝はこの様にピンと生き返ったようになるのですが・・・毎日毎日この繰り返しなのです。太陽光が強いとある程度 昼に萎びるのは分かっているのですが、今まで経験したこと無い様な酷く萎びるのです。そんなことが影響しているのか、植えて2週間も経つのに成長も余りしていないのです。毎日毎日過酷な気候と戦っていて成長にまで栄養が回らないのかも知れません。そんなことでこのまま成長するのか?? キュウリが生るのか?? 毎日水をやりながら苗に呼び掛けているりてすが、多分生っても大した量は期待できないと半分以上諦めモードの秋キユウリになってしまいました。キユウリは暗い話なのですが、今年はイチヂクが豊作なのです。粒は小さいのですが・・・葉の陰でカラスが気が付かないのか、今のところ対策をしなくても被害がないもの嬉しいところです。。粒が小さい分、凄く甘いらしいです。

2025.08.26

コメント(4)

-

『富士には月見草が良く似あう』 ああ!! あそこだったのか!!

毎年の様に富士山を眺める登山に行って・・・その折々に接する、『富士には月見草が良く似あう』と言う太宰治の富嶽百景に書かれている有名な言葉をただ聞き流し、見流しして来ました。『富士には月見草が良く似あう』で検索するとこんなに出て来る有名な言葉なのにです。ふと、富嶽百景なのだからアチコチからの富士の眺めについて書かれているのだろうと思い今後の参考なればと読むことにして図書館から借りて来ました。短編ですのでこんな文庫本でしたが・・・(何故「月見草」でないのか不思議です)まだ、富嶽百景しか読んでいないのですが・・・・「百景」だからアチコチからの富士について書かれていると思ったのですが、舞台はほゞ河口湖近くの御坂(みさか)峠の天下茶屋なのです。太宰治が長く逗留して執筆したのが天下茶屋だったのです。何故「百景」なのか私には分かりません。さて、御坂(みさか)峠の天下茶屋・・・・なにこれ!! ここなら富士山を眺める登山で登山開始した場所ではないか、と気付いたのです。netで見ると・・・この建物、見覚えがある・・・このトンネルの横から登ったのだ・・・と気が付いたのです。あそこで太宰治が執筆していたのか!!!!知っていたら詳しく探索したのですが・・・後の祭りです。・・・・で、私の登山録で登山日を調べ、ブログに遡りますと・・・2022.11.21に書いているのですが、天下茶屋の記述はしていても、太宰治ついては一切書いていません。知らなかったのですから当然なのですが・・・・そのブログはここを。登山前の事前調査不足が露呈したとんだ『富士には月見草が良く似あう』でした。

2025.08.25

コメント(6)

-

お盆の光景 再び

お盆には写真が多かったので、日の目を見なかった写真。遅まきながら・・・施餓鬼の日り午前中通りますと・・・参道には桔梗が・・・そして金堂の入口には・・・奥に小さな人影が・・・アップしますと・・・そして外人さんとの対比も・・・・・金堂横の蓮池には・・・盛りを過ぎた蓮がまだ数輪残っていました。花が終わった後・・・何ん言うのか知りませんがこんなのが沢山・・・・あてもなくこれだけもらって来ましたが・・・ウィキペディアにはこの様に書かれていました。『ハスの実(はすのみ、蓮の実)とは、ハス属の植物、特にハスの種子のこと。念珠に加工されるほか、若い実はアジア圏の料理や伝統医学に用いられる。主に殻を剥いて乾燥させた状態で販売されており、タンパク質やビタミンB群、食物性ミネラルなどが豊富に含まれている』

2025.08.24

コメント(6)

-

やめられない、止まらない!! ピクルス第3弾

昨日はやめられない、止まらない、ホタテの貝ひもの事を書きましたが・・・今日はピクルス編です。お化けキュウリのピクルスで味を占めて、こんな瓜でピクルスを2回作ってくれましたが・・・・今回はこんなキユウリを売っていたと、ピクルス用に?? 買って来てくれました。凄く大きいのです。初めてお目にかかれるキユウリです。皮が薄くて柔らかいと書いていますが、皮は少し硬かったです。今回はこのキュウリ、少し干してから漬けたらしいです。左が瓜のピクルス、右が今回のキュウリのピクルスですが、少し醤油を加えるなど調味料を少し工夫したらしいです。・・・・・で、これです。同じく瓜です。ポリポリポリ・・・・やめられません、止まりません。まるでおやつです。

2025.08.23

コメント(4)

-

早や 三回目のホタテの貝ひも

7月に北海道の登山に行ったとき、サロマ湖畔の道の駅で「ホタテの焼き貝ひも」と言うのを見つけました。どんなものか???? で、試しに買ったのでした。帰って食べて見ると・・・・これが美味しかったのです。カッパえびせんではないですが、見たら食べる、食べたら止まらない、良いおやつだったのです。夫婦二人なのに直ぐ無くなってしまいました。そこで今度はnetでお買い物!!!! 製造元は勿論違ったけれどそれも間違いなく美味しかったのです。・・・・で、それも食べ尽くした??? ので・・・3回目も又ネットでお買い物!! ・・・今度は子供達にもと4袋一家に一袋ずつ!! 多分またまた買う事になるのでは・・・・!!

2025.08.22

コメント(4)

-

こつこつと続けています。

ローマは一日にして成らず・・・なんて大上段な表現で書いて来ました、庭の敷石工事ですが・・・まだまだコツコツと続けています。ここまで進んでいたものを・・・8/11にここまで進めた事を書きましたが・・・その後も石ころを拾って続けて来たのですが・・・もうそろそろ拾えそうに無くなって来たので・・・方向転換して庭の他の場所に埋めている石を使う事にしました。この右側に埋めている石を・・・掘り起こしたのです。(石を掘り出した跡には並んでいるレンガと同じものを買って埋めるつもりです)-掘り出した石を運んで・・・この様に土を掘り出し・・・石を埋めました。石さえあればもう一回で完成するはずなので、もう少し自己調達(庭の石を掘り出す) しようと思っています。

2025.08.21

コメント(8)

-

ああそうだったのか!! の五山送り火

今年のお盆も五山の送り火でもって終わりました。今年は初めて友達のマンションから観たのでしたが、常々は阿弥陀ヶ峰の山腹の太閤坦から船形、左大文字、鳥居の3つを遠望して来ました。その様子は2018年の送り火のここを。そして送り火とは関係ないのですが阿弥陀ヶ峰山頂の豊国廟からの清水寺や京都市内の眺めが素晴らしいのでここ数ヶ月で数回登って来ました。その様子は今年4/18のブログにこれらの写真を載せていたのですが・・・・詳しくはここを。ところが阿弥陀ヶ峰山頂からの眺めと 五山送り火とを結びつけることまで頭が回らなかったのです。今日net でMKメディアのこんな画像を発見したのです。MKメディアの記事はここを。そうか、阿弥陀ヶ峰山腹からは見えない「妙法」も山頂からは「妙」が見えるのか !! そして何よりも清水寺と五山の送りをコラボして見られるのか !!こんなことに気付かなかったのです。来年は阿弥陀ヶ峰から見ることに決定!!! です。但し、真っ暗な階段を530余段登る勇気と体力が維持されていなければいけませんが。それよりもいつも見ている山腹は人に知られていないので多くて20人程の人なのですが・・・こんな写真が載ると来年は山腹どころか山頂まで凄い人になるのでは???

2025.08.20

コメント(6)

-

お寺さんの催し色々

今年も又智積院(真言宗)の観月会が行われます。私は行ったこと無いのですが、例年満席とか。こちらは初めて知ったのですが・・・・世界文化遺産・延暦寺(天台宗)の催しです。もう一つ、こちらは既に過日取り上げました・・・・私が聴講する予定の妙法院(天台宗・門跡寺院)の仏教文化講座です。こちらは無料です。

2025.08.19

コメント(8)

-

又また 瓜のピクルス作りを!!

庭のキュウリが葉の陰に隠/れていたのでお化けキュウリにまで育ったのをピクルスにすると美味しかったことを8/3のブログに書きました。8/3のブログはここを。それに味をしめてキュウリノ収穫が終わった後、安く売っていた瓜をピクルスにしてみますと8/12のブログに書きました。8/12のブログはここを。その時の画像がこれなの/すが・・・2本をピクルス(右)に 1本をお漬物(左)にしたところ・・・キュウリとはまた違ったピクルスとお漬物に・・・・ピクルスは漬けて直ぐよりも日を置いた方が歯応えが良くなりました.漬かってから数日しか経っていないのに、ポリポリ、ポリポリとと止まらない上に、お裾分けも有ったので、もう底をつきそうになってしまったのですが・・・・また売っていたと買って来てくれました。今度は少し小振りなのですが・・・・これでまた美味しいピクルスとお漬物を食べることが出来ることになりました。結論は瓜のピクルス歯応えも味もお化けキュウリ同等、若しくはそれ以上でした。

2025.08.18

コメント(6)

全4586件 (4586件中 1-50件目)