2025年11月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

ハキダメギクの花は枯れゆく姿も美しい

11月19日(水)一昨日、最高気温22.1℃だったのが昨日は最高8.5℃に急降下。さて今日はどうでしょうか。・・・と、最高気温の変化に注意が行きがちですが、最低気温のほうもなんだか不穏なようす。一昨日、昨日と、最低気温は5℃前後でしたが、今朝はなんと0.7℃まで下がったようです。油断しているうちにどんどん冬に向かって季節が進んで行く感じ。身体がついて行けるかどうか・・・お昼の散歩タイム、あまり時間がなかったので良覺院丁公園(仙台市青葉区)のハキダメギク、一点狙いで。持ち出した機材は、RICOH GXRにマウントユニット、そしてOMマウントへの変換アダプターを介してOLYMPUS OM ZUIKOの50mm F1.8標準レンズと50mm F3.5マクロレンズの50mmレンズ対決。(かなりむかし、OLYMPUS E-5 フォーサーズ一眼レフボディを使ったこれら2本の50mmレンズ比較を行ってました)25mmのエクステンションチューブもひとつ持参です。緑水庵庭園の裏口近く、公園の隅っこでしゃがみ込んで「良い枯れ具合」の花を探します。ハキダメギクの花は、咲きはじめの筒状花がまだ開いていない時期からきれいに全開、そして舌状花がハラハラと(かどうかはわかりませんが)落ち、筒状花もひとつまたひとつと落ちていき、筒状花を包んでいた花冠が開いて白い星の集まり、または別の白い花の束のようになっていく一連の変化は、むしろ後半の「しおれ、枯れゆく姿」のほうが美しいとさえ思います。今日は、撮影枚数自体は多くなかったですが、おおまかに枯れ花の三形態を見ることができました。まずは、まだしおれた舌状花も落ちずに残っている、比較的「若い」枯れ花。by RICOH GXR + OLYMPUS OM ZUIKO AUTO-S 50mm F1.850mm F1.8に25mmチューブを入れていますが、レンズのヘリコイドは無限遠状態、いっぱいに下げていた、と思います。がんばってレンズを繰り出し、寄れるところまで寄ったのがこちら。黄色い筒状花はまだ生き生きしています。同じ枯れ花を、50mm F3.5マクロでも。画面の右奥にまだきれいに咲いている花ふたつが入るように、距離と左右のアングルをあれこれ試行錯誤しながら・・・けっこう苦労して撮った一枚です。続いては、舌状花はすっかり落ち、筒状花の半分くらいが残っている段階の枯れ花。こちらもF1.8レンズにチューブの組み合わせ、まあまあ寄っているという感じ。こちらも下奥の花が入るように、そして主役の枯れ花の向きが良くなるようにと、さまざまなアングルから眺めてフレーミングしたのですが、主役がまだ咲いている筒状花のほうになっています。脇の筒状花が落ちたあと残された花冠のほうをメインにしたかったのですが、・・・ピントを外した下方の花も、もう少し右に置きたかったのですが、そうすると白い花冠がうしろに隠れてしまうので、ある程度妥協したかたちになりました。下の花を右ではなく左にもってくるようにすれば、もう少し左側から見る角度をつけることができたかも・・・と、あとで少々後悔しました。この花をマクロレンズで少し引いて撮ったのがこちら。これくらいの引き具合、距離環が、標準レンズ単体では近づけないし、25mmチューブを入れると寄りすぎてしまうので、ちょうどその中間をマクロレンズで埋められた、ということでしょうか。14mmのチューブを使えば標準レンズでも解決可能なのですが、もうひとつ持っている別の50mm F1.8レンズに取り付けたら取れなくなってしまったので、そのチューブとセットの近眼レンズも持ってくるしかない状態です。7mm, 14mm, 25mmのチューブをうまく組み合わせると、レンズ単体でいっぱいに寄った45センチの先、約7センチまで寄って等倍まで、途切れなしにつなぐことができるみたいです。APS-Cセンサーでは1.5倍相当、マイクロフォーサーズでは2倍相当になりますね。25mmチューブをつけてレンズを無限遠状態(もっとも引っ込めた状態)にすると、1/2倍つまりハーフマクロ撮影に対応しますが、APS-Cで3/4倍、マイクロフォーサーズでは等倍相当になります。F3.5マクロレンズは単体でハーフまでいけるので、そこに25mmチューブを入れると、途切れずに等倍まで一気にカバーできるという設計になっています。つまり、マクロレンズでは7mmとか14mmのチューブは使う意味がないということですね。エクステンションチューブを駆使すれば、ふつうの50mmレンズ、マクロ50mmレンズいずれも同じ距離、同じ倍率でマクロ撮影することが可能となるわけですが、大きな違いは開放絞り値。F1.8レンズでもF4まで絞れば、写りはマクロレンズのF3.5開放で撮った場合と大差ないです。ということは、F1.8レンズを使う意義を示すということであれば、開放F1.8か、ワンクリック絞ったF2.8で撮影するというのが唯一の差別化、特徴出しということになりますね。あとは「丸ボケ」が出せる唯一の条件、絞り開放での被写界深度と解像感。丸ボケのサイズの違いについては、別のブログでずいぶん昔に検討しています。今回のようにわざわざこれら2本のレンズを一緒に持って出ることはほとんどないので、貴重なテスト事例になったように思います。

2025.11.19

コメント(0)

-

出勤前の朝の散歩・・・あ、ムラサキシキブの枝が!

11月18日(火)未明に雨が降り、朝には回復していたものの地面はまだ濡れているというような一日の始まり。昨日はずいぶん暖かかったのですが、今日は朝から寒くて、日中もほとんど気温が上がらず最高気温の予想は9℃。機能が22℃だったので落差が激しいです。出勤前にちょっと片平丁通りをブラブラと歩いてみました。by SHARP AQUOS Sense9東北大学正門の南側に立つ大イチョウは仙台市の保存樹木に指定されている立派な木ですが、キャンパスの外、さらに道路を挟んだ向かい側から眺めて写真を撮るのはかなりレアです。昨日の冬型気圧配置のせいで風が吹き、かなり葉が落ちたと思いますがまだ残ってます。信号を渡って片平公園に降りて行き、広瀬川を見下ろしてみました。対岸ではクマ対策のための大規模な除草作業が進められています。そのようすが見られればと思ったのですが、こちら側で木や草が生い茂っているためによく見えません。片平公園には桜の木やサザンカの木が植えられていますが、伊達政宗由来の「臥龍梅(がりょうばい)」もあります。そして最近看板が立てられたのは「野球の試合前挨拶発祥の地」。もともとこの公園は旧制二高のグラウンドだったところで、ここで野球の試合が行われた際、日本ではじめて「試合前の挨拶」が行われたということです。へー片平丁通りを北へ上がっていくと、道端にツワブキの黄色い花と、サザンカ?のピンク色の花が。なぜサザンカ「?」なのか。花のおしべのようすや葉のかたちなどを見るとサザンカっぽいんおですが、花びらが薄っぺらいのと咲く時期がサザンカにしては早いのではないかという疑惑があるためです。おそらく、さくらホールの前で先日(11月8日)見たものと同じ種類だとは思うのですが、まだこれらがサザンカだという確証が得られていません。さらに片平丁通りを進み、放送大学宮城学習センター(旧東北帝国大学理学部生物学教室)のほうに目を向けると、通りに面して並ぶ木々の葉もかなり落ちてしまっていました。片平丁小学校の向かい側からは西に向かって視界が開けており、崖の下の広瀬川、評定河原橋、そしてはるか奥には八木山の東北放送、右手奥に仙台城本丸、左手には瑞鳳殿のある経ヶ峯の森を望むことができます。先ほど片平公園からは見えなかった除草作業現場が、ここからは見えます。月末まで続く予定だそうです。クマの通り道にならないように、きれいに草刈りされるというわけです。ここで折り返して、片平丁通りを逆に下って行きます。放送大学宮城学習センターの裏口からキャンパス内へ入り、旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園のほうへ向かい、グルッと回って、ムラサキシキブの木のところへ。葉がまばらになったので、紫色の実がよく見えるようになりました。さらに回っていくと・・・え?なんと、枝が一本、付け根から裂けてしまっています。先には枝分かれしたたくさんの細い枝、そしてたくさんの実がついています。よほど風が強かったのでしょうか。今後が心配です。

2025.11.18

コメント(0)

-

秋保、白岩・・・ちょっと出遅れてしまった

11月16日(日)そろそろ秋保エリアも紅葉が見頃になってきているはず。2度ほど下見していた「白岩」へ行ってみよう!と意気込んだは良いものの、家を出るのが遅くなってしまい、現場に到着したのは12時頃でした。by SHARP AQUOS Sense9日が回ってしまって、肝心の白岩の壁はすっかり日陰になってしまっていて残念。しかしその左側、そして右側の山は手前側に出っ張っていて、日が当たっていたので色づいた木々がきれいに見えました。それだけでもまあ良しとしよう。せっかくここまで来たので、さらに足を伸ばして二口街道を奥へ行き、「仙台市秋保ビジターセンター」へ。展示されていたツキノワグマの剥製を見て、クマの恐ろしさをあらためて実感。案内を見てみたら、磐司岩の手前、「磐司駐車場」までは車で通行可ということだったので、行けるところまで行ってみることに。駐車場周辺から磐司岩を眺めます。真昼なので熊に遭遇する危険はほとんどないですが、早々に引き返してきました。

2025.11.16

コメント(0)

-

片平の大イチョウ、黄金色

11月14日(金)東北大学片平キャンパス正門の南側に立つ大きなイチョウの木。仙台市の保存樹木に指定されています。樹齢約200年ということですが、立て札が立てられたのは昭和50年(1975年)。そこから50年経っているので、樹齢は約250年ということになりますね。ハラハラと葉が落ちてはいますが、まだまだ枝にどっさりと。ちょうど黄金色に色づいて、朝日に照らされてきれいでしたので、スマホでパチリと。by SHARP AQUOS Sense9これからバサバサと葉が落ちていくのでしょうね。

2025.11.14

コメント(0)

-

ポニーのポーちゃん

11月13日(木)朝、出勤前の道草・・・米ヶ袋の広瀬川遊歩道散歩です。クコの花が咲いていた場所へ行き、実ができているかを確かめたかったのと、宮城県工裏の辺りにみっしり咲いていたヒヨドリバナがどうなっているかが気になっていたのが理由です。いつものように縛り地蔵の脇から入ってクコの現場へ。すっかり花はなくなって、たくさん実ができていました。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + Panasonic LEICA SUMMILUX DG 9mm F1.7 ASPH.写真を撮っていたら、横からシャリンシャリンという鈴の音とともに「ポニーのポーちゃん」がやってきました。ポーちゃんはこの界隈では超有名です。ポーちゃんを連れてきたお母さんに声をかけられました。「去年くらいから急に増えたのよねぇ」クコのことです。たしかに、私もここのクコに気づいたのは去年あたりからだったように記憶しています。そして、ポーちゃんの散歩拒否エピソードが河北新報の記事になってましたね、と話を振ると・・・そこから止まらなくなりました。ちょうど近くで工事をしていて、ガンガン大きな音が響いていたので、ポーちゃんはああいう音がきらいじゃないんですかと訊ねてみたら、意外と気にしていないとのことでした。むしろ、鳥が急に羽ばたいて飛び立つ音とか、ビニール袋がシャカシャカと風で飛ばされるときに出す音とかはきらいみたいなんだとか。へー

2025.11.13

コメント(0)

-

スマホカメラの写り

11月12日(水)今年の5月から使っているスマートホン、SHARPのAQUOS Sense9ですが、いつも肌身離さず持ち歩いているコンデジ、OLYMPUS STYLUS XZ-2ですら取り出すのが億劫だったり面倒なときは、とりあえずスマホでいいか・・・と、このスマホのカメラで済ませてしまうこともあります。今日も、お昼の時間ランチに出かける際に通りかかった学都記念公園で、よく晴れた空にポコポコと雲が浮かび、葉を落としてはいてもまだいくらか残している桜の木、大学の建物(どれも最近建てられたり大規模改修されたものばかりですが)が良い景色だったので、写真に収めておきたいとは思いましたがあまり時間がなかったので、スマホでちゃちゃっと撮影・・・となりました。しかしあとで見てみると、by SHARP AQUOS Sense9光の状態が良かったということもあると思いますが、ずいぶんきれいに撮れているなあ、と感心しました。この写真は、背後の桜の木の影が手前の芝生に投影されているさまが印象的だったので、いつもならもっと上を向けて空を大きく入れる構図にするところですが、ちょっと下を向き、自分の影が入らないギリギリのアングルで撮っています。昨日の朝撮影したSKKのときも感じましたが、小さなスマホの中に詰め込まれた、これまた小さなカメラユニットでここまでの画像が撮れるのなら、安いコンデジが市場から消えていく状況も納得です。さて、私が使っているこのスマホ、いったいカメラのスペックはどんなものなのだろう?と思って調べました。メインのカメラは2種類入っているみたいです。標準カメラは約5030万画素CMOS、1/1.55インチのセンサー、F1.9で35mm判換算23mm相当(5.6mmみたいです)のレンズという構成。なんと電子式だけでなく光学式の手ぶれ補正機構も備わっている!上の写真ではこの標準カメラでF1.9開放、1/1722.2秒というシャッター速度で撮影されたものです。XZ-2のセンサーサイズが1/1.7インチ、広角端では28mm相当6.0mm、F1.8のレンズということを考えると、あんな小さなレンズでよくここまで写るなあ、と感心するのですが、もしかしたら画像処理でかなり補正、加工されているのかもしれません。もうひとつのカメラは広角用、標準と同じく5030万画素CMOSセンサーですが、サイズは小さくなって1/2.5インチ、レンズはF2.2で13mm相当のかなりワイドな画角です。手ぶれ補正は電子式オンリー。AQUOS Sense9はスマホとしてはミドルレンジの機種ですが、十分なカメラスペックです。ハイエンド機であればさらにすごい性能なのでしょう。でも、私がコンデジやミラーレス一眼カメラを使い続けるのは、やはり「お手軽」とはかけ離れた「面倒」かつ「歩留まりが低い」非効率的な撮影であっても、写真を撮る楽しさや、撮影された写真をあとで見たときの感動があるからだと思います。スマホでは基本的に、手動でピント合わせするということができないorできても思ったようにできないところがネックです。とくに、手前にある小さな被写体に合わせたいのにその後ろのものにピントを持って行かれることが多々あります。これがけっこうなストレス。「その手前の丸くて小さいヤツにピント合わせて!」とか支持して「了解しました」とかいって対応してくれる対話型スマホカメラなんて出てきたりするのだろうか・・・そうなったら、完全に「カメラはスマホオンリー」になってしまうかもしれません。

2025.11.12

コメント(0)

-

「SKK」建物と秋の青空

11月11日(火)昨日は雨が降ったりしましたが、今朝はほぼ快晴。冬型気圧配置時の典型的な東北太平洋側の天気です。よく晴れていますが、冷たい西からの風が強く吹き付けています。朝、バスを降りて職場まで歩いて行くT途中の南六軒丁通り。見上げれば深い青色の秋の空。そして、東北大学片平キャンパス南の端にある「21世紀情報通信研究開発センター」の建物。by SHARP AQUOS Sense9写真を撮ったときには気づかなかったのですが、空の真ん中に白い点が写っています。なんと!・・・月でした。今どきのスマホカメラはすごいですね。エントリーコンデジが消えていった社会情勢?も、こういうのを見るとなっとくさせられます。話は戻って、「21世紀情報通信研究開発センター」とは、なんだか時代の先端を行く研究開発が行われている雰囲気の名前ですが、じつはこの建物、この場所が「仙台高等工業学校」だった時代のもので、昭和5年(1930年)に建てられた歴史的建造物なのです。一口に仙台高等工業学校と言っても、「旧」仙台高等工業学校と「新?」仙台高等工業学校の時期に分かれていて、そのあいだには東北帝国大学附属工学専門部時代があったとのこと。(Wikipediaの受け売り)最初の仙台高等工業学校は、古く明治39年(1906年)に設立された旧制専門学校で、このときの略称が「仙台高工」または「SKK」だったそうです。1912年に東北帝国大学に包摂されて、東北帝国大学附属工学専門部となりました。のちに東北帝国大学に工学部が総説されるとき、廃止になってしまうところを県や市などによる存続運動によって存続が決まり、1921年に再び仙台高等工業学校として東北帝大から独立したのだとか。第二次大戦中の1944年(昭和19年)に「仙台工業専門学校」(略称は仙台工専)と改称されたそうですが、その前の戦前にこの建物が建てられたというわけですね。戦後、1947年に単科大学への昇格運動が起きたものの実らず、1948年に文部省により「一県一大学」の原則に基づいて東北大学工学部に合併され、翌1949年に新制東北大学が発足した際には「工専合併」に伴って旧制の東北帝国大学工学部にはなかった土木工学科、建築学科が(工専から移るかたちで?)新設された・・・建物の真ん中には、こちら側から向こう側に抜けられるようにくりぬかれていて、その上に「SKK」と浮き彫りされたプレートが掲げられています。現在はこの建物のキワのところまで、東北大学から東北学院大学に売却されたので、いま立っている場所は東北学院大学キャンパス内ということになります。2012年5月28日に、まだ南六軒丁通りまでが東北大学キャンパスだったときに少し観察していて、日記にも書いていました。Google Bloggerの「仙台市青葉区片平界隈情報」ブログにも記事を投稿しています。記事の最後に「この「SKK」のような古くて趣のある建物は、大学の事情で消えてしまうかもしれません。今のうちに、写真に残しておきたいです。」と書き残していました。建物はなんとか残りましたが、その南側の土地は削られて、売られてしまいましたね。片平キャンパスの南端エリアが東北学院大に売却されたすぐあとに見たときの写真と日記は、2016年8月19日付の投稿に記されています。このときはまだ敷地境界の植え込み垣根もまだ育っていなくて、出入りできるような門扉も機能しそうな雰囲気だったようです。

2025.11.11

コメント(0)

-

昨日の地震はM6.9だったと修正される

11月10日(月)昨日の夕方、三陸沖を震源とする地震がありました。当初はマグニチュード6.5といっていましたが、夜のニュース、そして今朝のニュースではマグニチュード6.9と報じられていました。あとで訂正されたようです。各地の震度の数値はかわっていませんでした。tenki.jpよりtenki.jpの地震情報のページも、数値が修正されていました。その後も小さな予震が何度も観測されていたようです。2011地震の震源エリアと重なるそうで、関連した活動の可能性ありとのこと。あれからもう少しで15年経ちます。緊張が一気に開放され、またたまってきているのか?

2025.11.10

コメント(0)

-

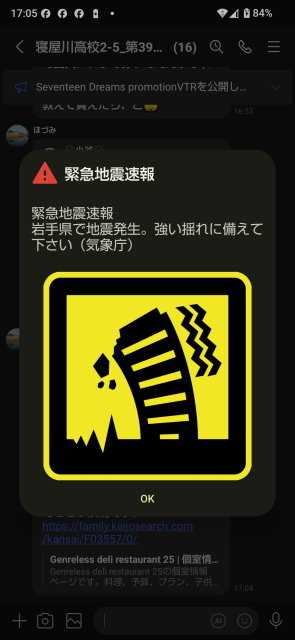

久しぶりに地震のサイレンが鳴り響く

11月9日(日)17時ちょっと過ぎ。ゆらゆらと周囲が揺れ出しました。お?地震か・・・程度に考えていたら、あの音がスマホから流れてきました。そして「緊急地震速報」の表示、そして「地震が来ます!」という音声。ネットで確認してみると、tenki.jpの地震情報ページより17時03分に発生したマグニチュード6.5の地震、震源は三陸沖。仙台市青葉区の震度は2でした。ガタガタというよりはゆらゆらという感じの揺れでした。約1時間後の17時54分にも同じくらいの地震がありました。震源もほぼ同じで仙台市青葉区の震度も同じく2です。マグニチュードは6.3。NHKで「カネオくん」放送時間に地震関連のニュースが報じられ、結局「カネオくん」は見ることができませんでした。しかし、震源の場所が2011のときとかなり近いように見えるのが不気味です。

2025.11.09

コメント(0)

-

これもサザンカ?

11月8日(土)東北大学片平キャンパスの真ん中あたりにある「さくらホール」。その前には細長いロータリーがあり、ハギやキンモクセイが植えられています。その南端に立つ木に、ピンク色の花がたくさん咲いているのに気づきました。by OLYMPUS STYLUS XZ-2さくらホールの玄関脇に立つ桜の木は葉が色づいて、ハラハラとそんな色づいた葉を落としています。さてこのピンク色の花はいったい何だろう?Googleの画像検索にかけてみたら・・・え?「サザンカ」だって?うーん・・・私がイメージするサザンカの花よりも花びらが「だらしない」ような印象だったので、なにか今まで見たことのないはじめて見る花だと思ったのですが・・・しべのようすなどをよく見てみれば、たしかにサザンカのようです。この場所は季節を問わず数え切れないほど通りかかっているはずなのに、意識的にじっくり観察したのはもしかしたら今日が初めてだったかもしれません。それにしても、サザンカだとして、花の咲く時期がやけに早いように思われます。馬上蛎崎神社のサザンカは、最近ようやく小さなつぼみがポツポツと出始めたばかりという状況なのに。・・・これ、ほんとうにサザンカ?

2025.11.08

コメント(0)

-

「旬の味 伊藤屋」の赤魚煮魚、ついに復活!

11月7日(金)今日は金曜日。時間が許せば、土樋の「旬の味 伊藤屋」へ晩酌しに行きます。そして、毎回確認するのは「赤魚、やっぱり出さない?」赤魚の煮魚は、かつてはいつでも食べられるごくふつうのメニューだったのですが、3月にサンドウィッチマンのテレビ番組で「鯛ごはん」が紹介され(たしか伊達君が食べていた)て以来、オーダー数が大幅に増えたために、「鯛兜」(鯛のあたま)がどんどん出てくるので、煮魚メニューの赤魚は鯛のかぶと煮に置き換わってしまったのでした。それでも毎回「赤魚は復活しないですかねぇ」と訴え続けたことが実を結び、ついに今日!赤魚の煮魚が復活したのです。by SHARP AQUOS Sense9「今日の夜から出し始めた」とのことでしたが、次から次とオーダーが入ったそうです。やはりみんな待っていたということですね。

2025.11.07

コメント(0)

-

昨日見た虫の名は

11月6日(木)秋という季節は、いろいろと姿かたちのバリエーションが豊富な雲を見て楽しめます。今朝、「宮城の萩大通り」を渡る交差点で信号待ちをしているときにふと南のほうを見てみると、なかなかドラマチックな?雲がシュワー、シュワ-っと空を覆っていたので、一枚パチリと撮影。by SHARP AQUOS Sense9これは秋特有の雲なのだろうか・・・などと考えながら出勤。さてお昼の時間。やっぱり東北大学片平キャンパスの北西端エリアへ行って、ノコンギクの花をじっくり観察。すると、by OLYMPUS STYLUS XZ-2花の上にどっしりと乗っている虫を発見。カメムシのようですが、いままで見たことのない黒い姿。そして・・・昨日も見かけて写真撮影を試みたものの、ピンぼけで残念な結果に終わった、あの虫です。今度はしっかり捕らえることができました。調べてみると、これは「ブドウトリバ」という蛾のなかまみたいです。葡萄、鳥羽・・・ブドウ科の植物に関係した食性?鳥の羽(はね)のような翅(はね)?・・・というところでしょうか。翅のかたちもなかなか個性的ですが、細い脚に細く尖った棘も印象的です。花単独でも良いですが、そこに昆虫が関わってくるとまたちがった良さが出てきます。

2025.11.06

コメント(0)

-

ノコンギクにハナグモ

11月5日(水)今日も昼休みに東北大学片平キャンパス内を歩いて、なにかおもしろいものはないかと探してみました。今はノコンギク(野紺菊)とキチジョウソウ(吉祥草)が見頃です。とはいえ、ノコンギクのほうはこのフィールドでもすでに散々撮影しているので、花だけの写真はもういいか・・・などと思って素通りしようと思ったら、ふと花の上に誰かがいることに気づきました。ここでリュックに入れてきたOLYMPUS OM-D E-M1 Mark III ミラーレス一眼カメラとOLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO ズームレンズのゴールデンコンビ登場。by OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III + M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROハナグモのようです。長い前脚?を広げて「さあ、来なさい」と言っているようです。でもそんなにあからさまに待ち構えていては、だれも近寄ってこないのでは?前からも撮らせてもらおうと、ガサガサ回り込んだら・・・花の下に隠れてしまいました。やっぱりそうなるか。一生懸命、横から下から狙って撮影しましたが、残念ながらどれもピンぼけ。あきらめてキチジョウソウ畑に向かおうかと思ったら、別の花に別の虫がいるのを発見しました。細い翅が特徴の・・・なんだろう?写真は撮ってみたものの、あとで見てみたらこちらもピンぼけでした。残念。キチジョウソウのほうは、じっくりピント合わせできるので歩留まりは格段に良いです。花序の下のほうから順に花開き、まだてっぺんのほうはつぼみという株が多い状況。まだまだ楽しめそうです。しおれた後もなかなか見応えがあるので、楽しみです。

2025.11.05

コメント(0)

-

天気も良し、紅葉が映える・・・秋を実感

11月4日(火)爽やかに晴れた今日の仙台。気温は高くないけれども、日なたではぽかぽかと暖かいです。片平丁通りを歩いていても、まだまだではありますが木々の葉が赤や黄色に色づき初めて来ました。旧東北帝国大学理学部生物学教室(放送大学宮城学習センター)の建物は、大正時代のもので保存有形文化財に指定されていますが、その建物の周囲の庭?(かつては駐車場になっていましたが)のモミジの木が葉を赤くしていました。ちょうど、片平丁通りのほうから日が当たるので、敷地の中から見ると光を透かして見るかたちになるので、ただ「赤く色づいた」というよりいっそう美しいです。by SHARP AQUOS Sense9葉が落ちきるまでのあいだ、日が差す晴天の午後はこのような秋の景色を楽しむことができますね。スマホで撮影した写真ですが、非常にきれいに撮れました。裏へ回って、日陰の小径へ。ここではいわゆるミコシグサ(神輿草、ゲンノショウコの実がタネを飛ばしたあとの抜け殻?)が足もとに。by OLYMPUS STYLUS XZ-2もっとたくさんあちこちに映えていたはずのゲンノショウコですが、何度か入った除草作業でどんどん減って、無事にタネを飛ばし切るまで生き残ったものは少ないです。でも、まわりの草が取り払われたおかげで、地面すれすれまで視点を下げても、神輿草が映える景色を見ることができたという点では、除草作業にも感謝しなければならないかもしれません。ほんの10~20メートルほどの短い小径を抜けて、旧東北帝国大学理学部生物学教室標本園のほうへ行ってみます。ここにはキチジョウソウがビッシリ生えて(植えて?)あります。まわりの木々から落ちる枯れ葉が降り積もっていますが、花序の下から順に開いてきて、ようやくてっぺんの花も開いたところのいちばん見頃の良いタイミング。カメラを地面に置いてちょっと見上げるようなアングルで撮ってます。今度は上からてっぺんの花を見下ろしてみました。ほんわかソフトなムード。毎年この時期、この場所で吉祥草の花をじっくり眺めるひとときは、こころ和みます。

2025.11.04

コメント(0)

-

三連休最終日もドライブ

11月3日(月)今日は11月あたま、三連休の最終日です。連休初日は県南の七ヶ宿へ出かけたので、今日は県北へ向かうことにしました。まずは近くのマクドナルド(仙台沖野店)へ行って朝マックしながら作戦を練ります。以前、登米に行って油麩丼を食べたけれど、発祥の店「味処 もん」ではなく並びの「つか勇」だったことがありました。「つか勇」の油麩丼もたしかにおいしかったのですが、一度元祖の油麩丼をいただいてみたいと思っていたことを思い出し、今日の目標はこれに決定。せっかく県北へ向かうので、油麩丼ランチのあとは西へ移動して岩出山方面へ行き、うまくいけば「有備館」の紅葉ライトアップが見られるかも・・・と期待しつつ、出発しました。油麩丼に関して、くわしくは「油麩丼の会」のHPがあるので、そちらをご参照ください。高速道路を使わず、田舎道をたどって登米に到着。車を置いてお店に到着です。by SHARP AQUOS Sense9さっそく中へ。くつを脱いで畳の部屋へ上がります。こちらのお店の女将さんが「親子丼の鶏肉を油麩に変えて作ってみた」というのが油麩丼誕生ストーリーだったみたいです。油麩丼が写真の左側、そしてセットのミニ「はっと」が右側。小鉢とつけものがついて「とよまセット」。とてもおいしかったです。お店の周辺は「登米明治村」として古い建物や庭などが残されたエリアになっています。ちょっと歩いて・・・だんご屋さんがあったのでいくつか買っていこうか、と思ったら「本日売り切れ」でした。午前中にたくさんお客さんが来てすっかり売り切れてしまったということです。人気なんですね。登米をあとにして、岩出山の「あ・ら・伊達な道の駅」へ。けっこう賑わっていて、結局なにも買い物や飲食ができずにお猿さんの大道芸を見ただけで退散。有備館に行ってみたら、「熊の危険性を考慮してライトアップはすべて中止」となっていました。庭園は公開されていましたが、残り時間は1時間半ほど。雨も降ったあとで寒くて暗い。断念して仙台へ帰ってきました。

2025.11.03

コメント(0)

-

荒町公園の銀杏絨毯

11月2日(日)今日は三連休中日の日曜日です。昨日の初日は車でドライブの一日だったので歩数が伸びませんでした。そんなわけで、今日はたくさん歩く一日にしようと、仙台市若林区荒町にある「荒町公園」へ行ってみました。この公園は、荒町商店街のバス通りからちょっと入ったところにあり、西の昌伝庵と東の仏眼寺(ぶつげんじ)に挟まれています。仏眼寺側のエリアには、ブランコや鉄棒など公園らしい遊具もあるちょっとした広場になっていますが、西側半分の昌伝庵前に抜けるほうのエリアは、公園というよりは散歩道といった感じです。ただ、両サイドにりっぱなイチョウの木があり、この時期にはたくさんの銀杏の実を落としますので、地面は銀杏の実で埋まります。今日は西の昌伝庵側から入ったので、この「銀杏の絨毯」は避けて通れません。by SHARP AQUOS Sense9まともに踏み潰してしまったら、悲しい事態になってしまいます。安全を確保しつつしゃがんでアップで撮影してみます。by OLYMPUS STYLUS XZ-2香りも鮮烈!なるべく踏んづけてしまわないように気をつけながらつま先立ちで反対側(仏眼寺側)へ通り抜けます。振り返ってホッと一息。by SHARP AQUOS Sense9この公園にはりっぱなムクゲの木もあり、今年7月23日の日記には少し情報を書いています。荒町市民センターのHPに、今年6月に開催されたイベントのお知らせが出ていました。「荒町で感じる四季の移ろい~スマホで撮ろう!私の荒町公園」そんなすてきなイベントがあったなんて!当日は、ソフトバンクの「スマホアドバイザー」なる方を講師に迎えて、スマホでの上手な写真の撮り方講座が開かれたもようです。スマホを使った写真撮影のスゴ技、ウラ技をおしえてもらえたのかも。気がつかなかった。残念です。

2025.11.02

コメント(0)

-

七ヶ宿へドライブ

11月1日(土)三連休初日の今日、天気もまずまずだったので、どこかへ車で出かけようということになりました。この季節、やはり紅葉を見に行くのがいちばん。・・・ということで、七ヶ宿(宮城県)方面へ向かうことに。先月、「長老湖」という紅葉の名所があることを知り、チャンスがあれば行ってみたいと思っていましたので、tenki.jpの紅葉情報で「見頃」ということを確認し、いざ出発。山道を走るあいだにも、ところどころ色づいた景色が見えて、ムードは盛り上がります。長老湖は「南蔵王の名峰・不忘山(ふぼうざん)」(※知らなかった。今回初めて知った山)のふもと、山の南側にある南北に長いかたちをした湖です。周囲およそ2キロメートルと、それほど大きくはないサイズで、グルッと一周回ることのできる遊歩道もあります。「みやぎ蔵王三十六景」・・・大河原地方振興事務所が仙南の2市7町、各商工会と連携して選定した、各地の「蔵王」を背景にした素晴らしい景観36か所、ということらしいです。当然ながら長老湖もその中に入っています。剣道51号線(南蔵王七ヶ宿線)から入って行き、湖の南側にある駐車場に車を置いてすぐ、長老湖の南端に出ます。手漕ぎボートも営業中でしたが、寒いので利用はせず。売店、食堂もありました。西のほうへ入って行く道があり、それを900メートルほど歩いて行った先には湖の西を南北に流れる横川にかかる「やまびこ吊橋」があります。最近話題になっている熊遭遇、襲撃のニュースにビビって、山道を歩くのは遠慮することに。湖を巡る遊歩道歩きもナシ。ほんの少し湖を眺めるに留めたかたちではありましたが、湖の西側、by SHARP AQUOS Sense9そしてはるか北に見える不忘山のふもと(山頂付近は雲に隠れていますが)の紅葉は、なかなかきれいでした。湖の東側は、太陽の位置の関係で日陰になっていたからか、それほど色鮮やかという印象はありませんでしたが、人も少なくてゆっくりと秋の景色を楽しみました。帰り際に、バスでやってきた団体さんがどやどやと入ってきたので少々にぎやかになりました。これをしおに退散することに。風も強くて長い時間滞在するのがツラかった、ということもありますが。山を降りて「道の駅七ヶ宿」へ。おこわのおにぎりを購入、建物の前で山形からやってきていたトラックで豚汁購入。強風に難儀しながら外のベンチで昼食。七ヶ宿ダムの下流側にある「七ヶ宿ダム展望公園」にも立ち寄り、そこでちょうど13時になったので噴水が出始める場面を見ることができました。ただし、強風のために水は上に吹き上がらず、横に流されてしまっていました。この公園はダム(白石川)の左岸にあたる場所ですが、対岸の右岸には、道の駅から端を渡ってこのダムまで通じる右岸道路があり、ここからの景色も「みやぎ蔵王三十六景」のひとつに挙げられている、ということを後で知りました。また行く機会があったら右岸のほうにも回ってみたいろと思います。

2025.11.01

コメント(0)

全17件 (17件中 1-17件目)

1