PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(107)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(29)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

コメント新着

キーワードサーチ

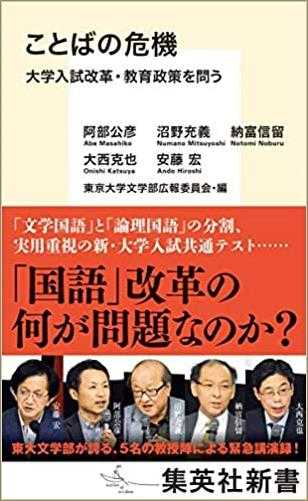

阿部公彦他『ことばの危機』(集英社新書)その3

※

「ことばの危機」

の紹介の (その3)

です。国文学関係(?)の 阿部公彦さん

、 安藤宏さん

の御意見が引用されて、いよいよ、哲学の 納富信留さん

の 「きっぱり!」

発言の紹介です。 DEGUTIさん

の本文に戻ります。 (その1)

(その2)

はここをクリックしてください。

※

「ことばの危機」

の紹介の (その3)

です。国文学関係(?)の 阿部公彦さん

、 安藤宏さん

の御意見が引用されて、いよいよ、哲学の 納富信留さん

の 「きっぱり!」

発言の紹介です。 DEGUTIさん

の本文に戻ります。 (その1)

(その2)

はここをクリックしてください。

彼 (納富信留) は 「ことば」 の教育の問題は日本の国語科だけの問題ではない。他の国も似たような問題に直面している。例えば、ヨーロッパの高校や高等教育機関で教えられていたラテン語や古典ギリシア語が授業科目から外されて衰退している。西洋文明の基礎となる教養が危機にさらされていると大いに危惧している学者がいる。たぶんこの問題は、連動した一続きのものではないかと言います。

その問題の本質は 「ことばをツールだと思っている」 というところにあると 彼 は言います。

一般的には、何かに役立てるために語学を学ぼうとします。日常のコミュニケーションのため、仕事に役立てるため、海外旅行するためなど、言葉を一種の ツール と考えて学ぶ。しかし、言葉を単なる ツール に過ぎないと思い込むことで大きな間違いが起きているのではないかと。

ツール だったら、どちらのほうが便利か効率がよいかとか用途によるという観点で、良し悪しが判断されることになる。日本語を ツール として考えたら、文学国語か論理国語かどちらがいいのかという訳のわからない選択が生まれてくる。少ない努力で、より効果的に使えるほうがよいという発想になる。そこに落とし穴がある。

ことばを ツール とみなす考え方がいきつく先は、ことばそのものを不要としてしまい、

人間そのものもツールにすぎない世界 になるのではないかと言います。

納富 そこで、 彼 はことばを ツール ではなく 「ことばは私自身である」 と主張しています。

ツールとして役に立つことばは、持っていた方が良い、身につけるべきだという発想になります。

仕事に就いた時に読解力がなかったらそもそも契約書を読めないでしょう、といった発想です。

そんな発想は、基本的にツールとして、効率という観点だけでことばを取り扱っています。結局、そこで目指されているのは労働力なのです。経済界、産業界が大学で、あるいは高校で教育してくれと求めているのは、一番効率よく、仕事がたくさんできる人材を作ってほしいということに尽きます。

つまり基本的に、ことばは道具扱いされている。それによって、私たち 人間も道具扱いされています 。

納富

ことばがコミュニケーションのツールだと見なされると、できるだけ手間をかけずに、正確に目的を達成できれば、それだけ望ましいことになります。費用対効果としては、学習に費やされる時間や労力と、それがもたらす仕事の量や質との関係が問われるのです。

見慣れない文字や複雑な文法など新たに学ばなくても、小学校から学んできたアルファベットと英語だけ使えれば、世界中で通用すると思われてしまいます。(中略)

英語の教育で「実用的」であることばかりが求められていますが、その背景には このような誤解 があると、私は考えています。

納富

これから自動翻訳機が格段に進歩することを想像して(中略)、自動翻訳機が普及したら、ツールとしての英語は機械に任せればよいので、英語の先生はゼロでもよくなります。つまり、語学の勉強自体が必要なくなってしまうのです。

ですが、その場合には英語を介さなくても各言語間でコミュニケーションがとれるようになるという利点もあります。タガログ語とルーマニア語とか、スワヒリ語と日本語とか、あらゆる言語の間で機械が直接に翻訳作業を行って、私たちの代わりに話してくれるようになるでしょう。

実用的な英語を教えるとか、英語をとにかくしゃべれるようにするとかいう目標は、それだけが自己目的となって、 何を語るのか という内容を考えないとしたら、かえって英語教育の自滅を意味します。

少し厳しい言い方ですが、 実用性重視という根本的な誤り は、文科省や産業界だけの責任だけではなく、私たちことばに関わる教育関係者の問題だと感じています。

この発想を突き詰めていくと、その果ては、情報だけが欲しい、つまり、ことばという面倒なツールを使わなくても成果だけ確保すれば良いということになりませんか。英語でさえ必要がなくなり、情報ツールだけが使えれば良いという話になるのです。(略)

こういった事態は、どこか 本末転倒 ではないでしょうか。

つまり、ことばがツールだとしたら、今言ったように、基本的には一番単純で効率的なものが良いので、機械が自動的に目的を果たしてくれればそれでよくなる、つまり、ことばそのものが必要なくなってしまうからです。

ここで生じる最大の問題は、ことばを大切にしないことで、おそらく、人権や民主主義や自由といった、私たち人間が長い間ことばを通じて培ってきた価値について、非常に大切な部分が決定的に損なわれる危険があることです。私は、ことばの危機がもたらすのは人文学や人間にとっての危険ではないかと考えています。

納富

ことばとは、それを使って何かをするための道具ではなく、むしろ私というあり方であり、世界を成立させているのはことばなのだ。

納富

一言で言うと、 私たちは、ことばとして生きています 。例えば、「立派な人間になる」とか「正しい人間、優しい人になる」とか言う場合、この「立派」や「正しい」や「優しい」ということばを通じて私たちは自己形成しているわけです。

ことばを離れて、優しいということの実体がどこかにあるのではありません。むしろ、優しさや人のことを思うこと、さらにはそもそも「人」や「思う」ということそれ自体が、すべてことばで成り立っています。

さらに、「私」というものがそれらのことばと切り離されて、裸で独立に存在しているわけでもありません。私たちはことばで行動して、自身のあり方を作っているのです。つまり、私たち一人一人が「ある」ということそのものが、ことばぬきには成立しないことがわかります。

納富

私たちが生きる この世界も、ことばで成立しています 。

私たちが生きることとこの世界そのものの存立が、ことばという根源的な基盤において不可分な仕方で成り立っているのです。哲学では「世界」という表現で、地球上の全地域という地理的な意味ではなく、私たちが生きている全地平を意味します。

私たちが 生きていく営みとは、世界をことばで捉え、そのあり方をことばで作り上げていくことです 。

納富

文化のあり方も、ほとんどことばそのものです。

特に歴史、つまり、長い時間を超えて何かを受け継ぐのはことばを通じた営みであり、古い文献資料はことばで残されています。

一言でいうと、文化や伝統は書き継がれてきたことばです。それを、時間を超えて読み解いていくことで、現代を超える視野が手に入ると信じています。

教育とは、そのようにことばで伝承されてきた文化や伝統を、私たち自身の血肉にしていく営みです。人のあり方そのものがことばなのですから、ことばが人を作ることになるわけです。

納富

美というのも、実はことばでできています。美がそのままある、ことばを離れて美という存在があるのではなくて、これを「美しい」とか、「きれいだ」とか、さまざまなニュアンスに満ちたことばで表現することによって、私たちは美という存在に出会っているのです。

つまり、 美を創造しているのは言葉です 。美しいとは、けっして、多くの人が思っているように心の中の感情に尽きるものではなく、この世界のありかあり方、その根源がことばという形において表出したものだからです。

納富

ことばとは何よりも「超越」という哲学の契機です。私たちが生きているこの場を超えるのは、ことばなのです。(中略)

何百年後、何万年後、あるいは時間そのものを超えるような、そんなあり方に思いを馳せるのがことばです。私がもう死んでいるような世界、あるいは私たちが生まれる以前、さらにはビッグバン以前の世界を私たちは考えたり、思い描いたりすることができます。それを可能にしてくれるのがことばです。

これを哲学は 「超越」 ということばで論じます。何か私たちを超えたものと関わる次元、そこへと開かれること、これは一種の通路のような感じですね。私たちを超えさせるものがことばです。

文学で言えば、それは詩です。 詩の韻律というものは、神のことばを伝えるものだと古代人は信じていました。神からのことばに対して、人間からさし向けることばが、 祈り です。祈りのことば、そして呼びかけです。

西洋でもそうですが、東洋でも、それぞれの文化において、そういう原初のことばが文学の形態になってきたのです。

納富

最後にもう一点、文科省のさまざまな改革で私が気になっているのは、「対話力」という言葉が最近やたらともてはやされ、さまざまな場面で扱われていることです。

キャッチーな言葉を作って流通させるのは見かけの改革の常ですが、何とかしてほしいと思っています。私の研究しているプラトン哲学「ディアゴロス」つまり、対話を基本とするからです。プラトンの著作はすべて対話を基本とするからです。プラトンの著作はすべて対話形式で書かれています。そこには、哲学は対話でこそ遂行されるものだという基本理念があり、哲学はまさに対話だと考えられていました。

納富

文科省が推進しようとしている アクティブ・ラーニング とは「主体的・対話的で深い学び」と説明されているようですが ここでの「深い」とはどのような意味なのか 、さっぱり分かりません。

「対話」という言葉に安易に寄りかからずに、そもそも対話とは何か、対話は一体どのようにすれば成立するものかを、真剣に考えた上でものを言ってほしいです。子どもたちの教育のためにも、 責任のある言葉遣い をしてほしいものです。

私はもちろん対話を否定しているわけではありません。対話が途方もなく大切だと思うからこそ、対話とは本当は何なのかをきちんと考えなければならないと言っているのです。

その一方で、今の日本では基本的には対話を拒絶するような場面が多いわけですよね。(中略)

対話ということばに、過剰で誤った期待を安易に押し付けても何の結果も得られません。その意味で、「対話力」などと言って誇大に打ち出している現状に、 大きな危惧 を抱いています。

納富

の言葉を写していると、つい長くなってしまいました。ことばの問題は仕事していていつも悩んでいますが、この悩むこと自体がことばのおかげなんですね。

コロナ騒動で、直接ことばをかわす機会が大きく減っている中で、統治構造の上層にいる少数の人々が自己防衛的になっている。それどころか排他的になって対話が無視されるのを見ていると、 「ことばの危機」

もかなり末期的状況ですね。『デカメロン』の時代、はペストで死が迫っていても、ことばや対話がまだ祈りにつながったのではないだろうか。

SIMAKUMAさん

、本日はずいぶん野暮な話になってすみません。あとよろしくお願いします。 (E・DEGUTI・2020・10・25)

追記

その1

・ その2

はこちらからどうぞ。

追記2024・03・08

100days100bookcoversChallenge

の投稿記事を

100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目)

(11日目~20日目)

(21日目~30日目)

(31日目~40日目)

(41日目~50日目)

( 51日目~60日目))

(61日目~70日目)

という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと

備忘録

が開きます。

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

-

週刊 読書案内『高等学校における外国に… 2022.02.02

-

週刊 読書案内 荘魯迅「声に出してよむ… 2021.07.11

-

週刊 読書案内 山田史生「孔子はこう考… 2021.04.17