PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(132)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(12)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

コメント新着

キーワードサーチ

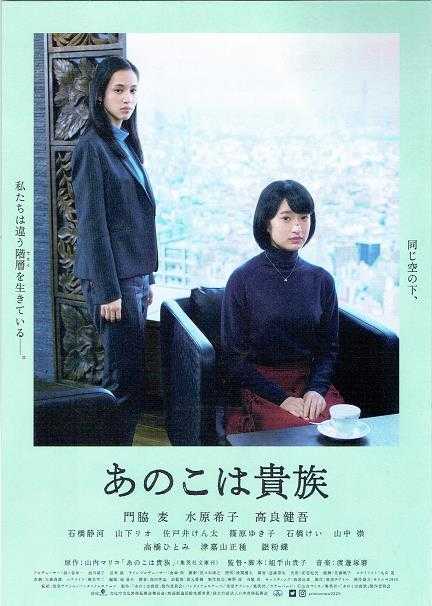

岨手由貴子「あのこは貴族」シネリーブル神戸

若い友人に勧められてみました。ぼくには、最近の 日本映画

に対して、偏見のようなものがあって、あんまり見ません。

若い友人に勧められてみました。ぼくには、最近の 日本映画

に対して、偏見のようなものがあって、あんまり見ません。

しかし、その友人の

「いや、これはちょっと違いますよ!」

という言葉が決め手になって、出かけてきました。

原作者の小説も知らないし、この監督の作品も初めてなののですが、予告編を見ていたものですから、勝手に筋立てを想像していました。見終えると、ほとんど、そのとおりだったことに驚きました。最後のシーンは、そうはならないと思っていた方で終りましたが、映画そのものに対する印象はさほど変わりませんでした。

ここからは、 「過去」

しか考えるための杖を持たない65歳を過ぎた老人のたわ言だと思ってお読みいただきたいのですが、いちばん衝撃的だったのは、この映画で 「貴族」

と呼ばれている人たちの 下品さ

でした。貴族の令嬢、 門脇麦さん

の 姉

や 母

たち

、嫁ぎ先の 姑

である 高橋ひとみさん

の、とても貴族とは思えない 「ことば」

と 「行動」

の品のなさは、ぼくにとっては異様でした。

演出はこれらの女性群の中で、 門脇麦さん

が演じている末娘 榛原華子

の 「自立」

とかを描きたかったようですが、そういう演出意図はともかくとして、例えば、 高橋ひとみさん

の演技そのものに感心しました。人間をこんなふうに薄汚く演じるのは、ちょっとしたことだと思いました。

実在する KO大学

が 「貴族」

的な世界の象徴のように描かれていますが、高度経済成長の最中 KO幼稚舎

のくじ引き入舎に奔走した似非「セレブ」の「下品さ」が評判になったことがあります。あの結果が 高良健吾君

が演じている 青木幸一郎

なわけで、エリートで秀才である彼に内実がないのはさほど不思議とも思えませんが、それがなぜ 「貴族」

的だと描かれるのかとクヨクヨ考えていて思い当たったのは、この映画の題名で使われている 「貴族」

という言葉はSNS上の隠語のようなものなのではないかいうことです。

そういえば 「上流階級」

という言葉も流行っているようですが、 「貴族」

という言い回しが、 「歴史性」

も 「現実性」

も、あるいは 「人間性」

もない、浮遊する コミュニケーション記号

として印象操作に使われる、あの 「ことば」

、まあ、ぼくがブログを書いていて 「イイネ」

がうれしい、あれなんだということです。

というわけで、この映画は、 KO大学

を続けることができない実家の貧困も、水商売も、起業も、松濤という地名も、医者の娘であるセレブも、玉の輿の結婚も、ついでにいえばヴァイオリニストも、ベイエリアのマンションも、イメージでしかない 「空虚」

な 記号化された現在

を描いた映画だったのではないでしょうか。

印象に残るシーンが二つありました。

ひとつは 水原希子さん

が演じる 時岡美紀

と 山下リオさん

の 平田里英

という、田舎者コンビが 「ニケツって久しぶりに聞く」

と言って、自転車に二人乗りする場面です。

もうひとつは、自分が暮らす世界の空虚に気付き始めた 門脇麦さん

が橋の上で、向うの橋の上ではしゃいでいる見ず知らずの人に手を振って、振り返される場面でした。

それぞれのシーンは空虚な 「現在」

に 「過去」

と 「未来」

を導入するべく描かれていて、ぼくにも 「リアル」

を感じさせたのですが、何か引っかかるものがありました。

この映画では 「お金持ち=貴族」

出身の代表として 榛原華子

が 相良逸子

とタッグを組み、 「地方出身の貧乏人」

の代表として 時岡美紀

と 平田里英

の二人が組みます。

それぞれの二人が、それぞれの社会から疎外されていて、それぞれが発見した 「自分らしさ」

に正直な生活を生きようとしている、至極真っ当な青春ドラマなわけですが、引っかかりの理由は、それぞれの背景にある社会の描き方が、ぼくの目には 「類型」

ないしは 「パターン」

でしかないことです。

登場する男性に関しては、全員が、ただの 「カス」

な奴であることはすぐにわかりますが、女性たちも 「カス」

さにおいては負けてはいません。要するに、全員が、同じ 「パターン」

でキャラクター化されているわけです。引っかからないわけにはいかないでしょう。世の中が、そんなにべったり同じパターンなはずがないじゃないですか。

そんなふうに苛立ちながら、一方で、ひょっとすると、ぼくが 「パターン」

だと思う社会認識こそが、若い人達にとっては 「リアル」

な社会そのものとして受容されているのではないかという、なんともいえない不気味さも、また、感じるわけです。

原作がそうなのか、映画がそうなのか、よくわかりませんが、映し出される、それぞれの家族の描き方を見ながら、 1960年代から70年代

に、いや、もっと古かったのかもしれませんが、描かれた 「上流社会」

の 「家庭=ホーム」

ドラマを思い出しました。

原作がそうなのか、映画がそうなのか、よくわかりませんが、映し出される、それぞれの家族の描き方を見ながら、 1960年代から70年代

に、いや、もっと古かったのかもしれませんが、描かれた 「上流社会」

の 「家庭=ホーム」

ドラマを思い出しました。

父親が会社の重役で、娘が、結婚話や就職を機に、その家庭から自立に目覚めるというパターンだったと思いますが、何となく似ているという感想です。

ただ、決定的に違うのは、それらの作品では 「戦後」

であるとか、 「経済成長」

であるとかの、背景にある社会が 「家族」

にあったはずの 「価値観」

や 「アイデンティティ」

をなし崩しに壊していく流動感が、ドラマの哀しさを支えていたと思うのですが、この映画にはそれが感じられないところでした。

どうしてこんなふうに描くのかという、なんともいえない問いが、妙にわだかまった映画でした。

鑑賞の付録にこんな絵ハガキがついていました。ぼくは、えらいカン違いをしながらこの映画を見たのかもしれないと思ったのですが、まあ、しようがないですね。

鑑賞の付録にこんな絵ハガキがついていました。ぼくは、えらいカン違いをしながらこの映画を見たのかもしれないと思ったのですが、まあ、しようがないですね。

監督 岨手由貴子

原作 山内マリコ

脚本 岨手由貴子

撮影 佐々木靖之

美術 安宅紀史

音楽 渡邊琢磨

キャスト

門脇麦(榛原華子)

水原希子(時岡美紀)

高良健吾(青木幸一郎)

石橋静河(相良逸子)

山下リオ(平田里英)

佐戸井けん太

篠原ゆき子

石橋けい

山中崇

高橋ひとみ

津嘉山正種

銀粉蝶

2021・03・08シネリーブルno87

-

是枝裕和「怪物」109シネマズ・ハットno28 2023.06.18

-

市川準「トニー滝谷」パルシネマ 2023.05.29

-

伊丹十三「静かな生活」こたつシネマ 2023.04.23