2016年01月の記事

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

「万作萬斎新春狂言2016」

新春恒例の萬斎さん狂言観劇。彼の狂言を見始めたのが、ちょうど前回の申年だから......もう12年になりますかね。1度だけ卯年は都合で見られませんでした。ということは、12回目の萬斎新春狂言ということですね。暫くは、この新春と夏の狂言会と年に2回観ていましたが、ここ数年は新春のみ。(だって去年狂言会のチケット代がS席¥10,000になったんですもの!客足が遠のいたのか、今年はまたS席¥7,000に戻ってました)何はともあれ、新春は萬斎の謡初「雪山」を聴かないとお正月という気分になれない身体になってしまいました番 組謡初 「雪山」 野村萬斎 他レクチャートーク 野村萬斎「文荷(ふみにない)」太郎冠者 野村万作 主 竹山悠樹次郎冠者 石田幸雄素囃子「神舞(かみまい)」「猿聟(さるむこ)」聟猿 野村萬斎舅猿 深田博治太郎冠者猿 月崎晴夫姫猿 高野和憲供猿 中村修一供猿 内藤 連供猿 飯田 豪今年は萬斎さん含め5人での連吟。少し声が掠れている人が混ざっている気がして、それならば、萬斎さんの低く渋めのお声の独吟で「雪山」を堪能したかったかも。レクチャートークは、相変わらずの飛ばしっぷりで楽しゅうございました。萬斎さんはわざと?つっかえたり、ゆっくり語りかけたり、内容もユーモア溢れていて、番組内容がよく分かりましたね。特に最初の番組「文荷」について、けっこうきわどいことも言われていました。この狂言は、主人がパーティ(萬斎さん談)で出会った稚児から、「今晩のパーティにも来てね」というメールというか手紙が来て、その返事を太郎冠者と次郎冠者に届けさせようとするが……というものだそう。萬斎さん曰く、「これははっきり言うと、ロリータホモセクシャルということですね」と、そんなはっきりとおっしゃってからに。さらに続けて、現代では女の人が女性アイドルをかわいいと好きになることはあっても、男の人が男性アイドルのファンになるということは、あまりないのではないか。しかし昔はそういうことがあった。能の創始者、世阿弥には足利義満というパトロンがいた。彼は当時の将軍である。今の首相にそういうのは…ありませんよねって、まあ、ないでしょうね?(笑)そう考えてみれば、今と比べて昔(明治以前)は性に関しておおらかでしたね。稚児とか若衆とかいましたもんね。もちろん今も同性愛は存在するわけですが、どこか「異端」という目で見られていませんか。萬斎さん、素囃子と「猿聟」についてもレクチャーして退場。そして「文荷」萬斎さんのレクチャー通り(笑)、主に頼まれた文を、太郎冠者も次郎冠者も、主の奥方の怒りを買いそうだと拒否。主が怒り、刀に手をかけたものだから、二人とも大慌てで「文を届ける」と言う。本来なら一人で事足りるのだけれど、次郎冠者に相手の稚児の家の場所を覚えさせるために太郎冠者と同行させるとか。芸が細かい(笑)お互い、稚児への文(主からのラブレター)を持つのを嫌がり、少し歩いては相手に押し付けていたが、それならと棒にくくりつけ、二人で担ぐことにした。それでも重く感じるのは「恋重荷」だからだと言う。能の「恋重荷」のパロディらしく、その一説をうたいながら運ぶ途中で我慢できなくなり、とうとうその文を開いて読み始めた。さんざんこき下ろしながら引っ張り合ううちに、文が破れてしまい、慌てるも、仕方がないと扇で飛ばしているうち、主がやってきて、その光景を見てしまう。怒る主に対して、太郎冠者と次郎冠者は、破れた手紙をたたんで「お返事にございます」と渡そうとする。それは無茶だ(笑)最後はお決まりの「やるまいぞやるまいぞ」で退場。万作さんの太郎冠者、独特のとぼけた感じがでていました。休憩をはさんで素囃子「神舞」笛の艶やかな音色で始まる「神舞」舞台には、緋毛氈をひいた床几と、その両側に桜の木があり、幻想的でした。緋毛氈の上で見えない何者かが激しく舞っているような気がしました。「猿聟」12年前の申年に見た番組は「靭猿」でした。今回は「猿聟」この「猿聟」、ほんとに申年にふさわしい猿づくしでした。まず登場人(猿?)物が全員猿。太郎冠者も猿。なにより主なセリフ以外は全部「きゃあきゃあきゃあ」と、猿の鳴き声を模しているのです。さらに全員猿の面をつけているのですから。(しかしあの面をつけると視界が狭まりますね)聟猿の登場シーンも、橋掛かりからピョコンと顔を出して、愛嬌のあるお猿さんぶり。頭や体をかくしぐさをしたりと、まさにお猿さんのお猿さんによるお猿さんための狂言。聟猿と舅猿が酒宴の席で舞を披露するシーンも、人というより、動物園でオリの中のお猿さんを見ているよう。しかし面をつけたままでのあの舞はすごいなの一言。盃を回すときの供猿たちのやりとりも、それぞれの個性が出ていて面白かった。(まるでアドリブのような感じだったんですけど、あれは決まった演技なんでしょうか)申年の新春は、恒例の「雪山」以外に、猿づくしの「猿聟」で大満足なのでした。

2016/01/27

コメント(0)

-

「夜を歩く士」視聴開始

久しぶりに…というか、何年振りかで書くジュンギネタ。日本公式FC発足イベントに行ったのは、何年前かしら。ちょうどドラマ「犬とオオカミの時間」が韓国でオンエアされていた時だと思うんですよね。だとすると2007年か。はい、9年前ですね昨年末からKNTVでオンエアが始まったドラマ「夜を歩く士」ジュンギが主人公の吸血鬼役をするというので、楽しみにしていました。1話を見た時の感想は、『イミフ』登場人物の性格やら状況やら、複雑すぎて頭が混乱しました。でも、久しぶりに見るジュンギはとーーーーっても素敵で、ため息が出るほど魅力的な吸血鬼でした。(最初は人間なんだけど)婚約者ミョンヒとの悲恋は、見ている私までつらくなってしまいました。そして今、10話まで視聴済。すっかりはまって観ています。1話で混乱したのは、伏線の多さだったんじゃないかな~。それを1話ごとに少しずつ種明かししてくれるので、混乱した頭の中を整理しつつ見ています。それにしてもジュンギ演じるキム・ソンヨル様の素敵なことルックスはもちろんのこと、クールでストイックな性格にだだはまりヤンソンと想いあっているのに、悲恋を予感させる展開は、今からタオルの用意をしたほうがいいと思うほど。オンエアは土日なので、そう、まさに月曜日の今日が苦しいんですよ。あと6日も待たなくては、ソンヨル様に会えない…。(悶絶)今までの私はDVDレンタルをしたり、ネットで探したりして、ドラマの先を一気見したりしていました。昨年同時期に見た「星から来たあなた」も一週間に一回のオンエアが待てなくて、ネットで一気に見てしまったんですけど、ちょっともったいなかったので、ゆっくりと味わって観るため、今回は待ちます。娘たちと一緒に見ているので、いろいろとおしゃべりしながら見るのも楽しいんです。ちなみに娘はクィ推し。クィ、綺麗ですよね。あの暗い部屋にあんなに美しい人、いや吸血鬼がいると思うと…萌えます。10話でクィには愛した女性がいたと判明。しかも彼女はクィの子を産んだとか。そこ、すっごく知りたかったんですよ。人間と吸血鬼に愛の交感ができるのか。というのも、私はどうしてもソンヨルとヤンソンが結ばれてほしいんです。ありがとう、クィが答えてくれました。できるんだって。でも、人間と吸血鬼の間にできた子は、吸血鬼を殺すことができるとか。ああ、それネックね。吸血鬼にすれば。もし、ソンヨルとヤンソンの間に子どもができたら、その子は父を殺すかもしれないんだ…。そっか…。まあ、クィの子どもは「死んだ」とクィが言っていたけど、きっと生きてますよね。ヤンソンがその末裔かもしれませんよね。これからどういう展開になるのか、怖いような楽しみなような、やっぱりソンヨルのことを考えたら、怖いような、複雑な気持ちでオンエアを待ちます。

2016/01/25

コメント(0)

-

五色の虹 三浦英之

副題に「満州建国大学卒業生たちの戦後」とある。満州建国大学とは、日中戦争当時に日本が満州に開設した大学のことである。学生たちは日本はもちろん、中国、朝鮮、モンゴル、ロシアの各民族から選抜された頭脳明晰な者が集まってきた。その設立目的は「五族協和」の実践のためという。「五族協和」とは、「五つの民族が共に手を取り合いながら、新しい国を作り上げよう」という意味で、内地では当時考えられないことだが、学内では言論の自由が保障されていた。日本の満州での不公平さを糾弾する中国人学生もいたという。 ただ、戦争が終結すると、学生たちの運命は大きく変わる。中国人は日本設立の大学で学んだとして糾弾される。日本人学生も、帰国後就職に苦労した。ただ朝鮮人だけは終戦時にきちんとした政府がなく人材不足だったため、建国大学卒業生が政府中枢で活躍できたという。 優秀な頭脳を持ちながら、不遇の人生を送った彼ら。 終戦後もすぐ帰国できず、十一年も中国での国共内戦に巻き込まれたある卒業生は言う。「建国大学は徹底した『教養主義』でね。在学時には私も『こんな知識が社会で役に立つもんか』といぶかしく思っていたが、実際に鉄砲玉が飛び交う戦場や大陸の冷たい監獄にぶち込まれていたとき、私の精神を何度も救ってくれたのは紛れもなく、あのとき大学で身につけた教養だった。歌や詩や哲学というものは、実際の社会ではあまり役に立たないかもしれないが、人が人生で絶望しそうになったとき、人を悲しみの淵から救い出し、目の前の道を示してくれる。難点は、それを身につけるためにはとても時間がかかるということだよ。だから、私はそれを身につけることができる大学という場所を愛していたし、人生の一時期を大学で過ごせるということがいかに素晴らしく、貴重であるかということを学生に伝えたかったんだ」また反対に、台湾人の卒業生は自身の子や孫の進学に、実用分野の選択を強要したという。彼は言う。「常々、子どもたちには『具体的なことを学びなさい』と言い続けてきたのです。確かに音楽や絵画は美しく、人を悲しみから救ってくれる。しかし、それらは所詮、人々の頭の中で形作られた『幻想』にすぎないのです…」 それぞれの置かれた立場で考え方が違う。 また、中国人卒業生へのインタビュー時、当局に妨害されたエピソードは、驚きとともに、さもありなんとも思われた。65年の時を経て再会したロシア人と日本人の卒業生のエピソードには涙した。70年前の異民族が公平に手を取り合い新しい国を作り上げるという理想は夢と散った。果たしてそれはかなわぬ夢なのだろうか。今を生きる私たちに突き付けられた問いに、答えを探し続けなければいけないと思う。

2016/01/23

コメント(0)

-

ロマンシエ 原田マハ

ロマンシエ 原田マハ 小学館 イケメン画学生 道明寺美智之輔が絵の勉強の為に訪れたパリ。そこで出会ったハルさん、ムギさん、サキちゃん、パトリス。そこに美大時代の同級生(というか片思いの相手)高瀬君がやって来て、まるで小説のようなお話が展開する。(小説なんだけれど) 純粋で真っ直ぐな美智之輔が、パリの工房でリトグラフに取り組みながらハルさんを守る姿がいじらしく、魅力的。 小説中に散りばめられたパリの名所に加え、ピカソ、ロートレック、シャガールや現代アートのアーティストの名前も盛り込まれ、小説好きも美術好きも、おまけに旅行好きも大満足な作品。 作者と同年代の読者には懐かしくて堪らない言葉の数々にも魅せられる。(鏡を見ながらテクマクマヤコンとか) 美智之輔と一緒に、思いっきり泣いて笑って楽しめて、改めて小説とアートが大好きだと気付かせてくれる作品だった。

2016/01/21

コメント(0)

-

男尊女卑という病 片田珠美

男尊女卑という病 片田珠美 幻冬社 男女共同参画社会にはまだ到達していない現代社会を、精神科医の眼で分析している書。 男女平等というけれど、男女は分かり合えなくて当然という視点で、どう折り合っていくかを解く。男のファルス優位思想や、フェミニストはなぜ女性からも煙たがられたかなど、精神科医ならではの考え方に、全面的ではないが、成る程と思う。 特にDV男のターゲットにされやすい女性の特徴が書かれ、実は母娘関係にも原因があるという部分に驚いた。

2016/01/19

コメント(0)

-

SEALDs 民主主義ってこれだ! SEALDs

SEALDs 民主主義ってこれだ! SEALDs 大月書店 2015年 安保法案に反対する学生たちを中心とするデモが注目をあびた。デモの主催者がSEALDsだ。彼らがデモでスピーチした内容やメンバー同士の語らい、高橋源一郎氏との対談などが収録されている。 確かに一部の目立つメンバーはいる。しかし基本は一人ひとりが自分の頭で考え語る。分かりやすい自分の言葉で語る若者たちの姿に好感を持った。 また有名になった彼らに対しての罵詈雑言を浴びせかけたり、殺人予告までしてくる相手に対し、「この人は何を言いたかったんだろう」と思う感性。 それに対する高橋源一郎氏の言葉がいい。 「本当に連帯すべきなのはその人たちなのかもしれないね。自分のことばを持っていて、それで語れる人は自由に語ればいい。けれど自分のことばを持てない人たち、あるいは間違った形でしか語れずにいる人たちも大勢いる。人間にはことばしかコミュニケートの手段がなくて、憎しみですらコミュニケートするためには必要なものでありうるんだからね(以下略)」 清濁併せ呑む懐の広さ。そういえばマザーテレサが言ってたっけ。愛の反対は憎しみではなく無関心だと。憎しみは愛の反語ではなく、もしかしたら愛の変化形かもしれない。そういう思いも含めて、SEALDsが起こした新しいうねりに、この国の一人の大人として期待する。

2016/01/16

コメント(0)

-

べつの言葉で ジュンパ・ラヒリ

べつの言葉で ジュンパ・ラヒリ 新潮社 両親とベンガル語で話し、それ以外では英語を使っていたアメリカ在住の作者が、フィレンツェに旅行に行ってから、イタリア語に恋をした。 以来、20年間イタリア語を取得しようと励み、とうとう夫と子どもたちと共に、ローマに移住する。それから彼女はイタリア語で日記を綴り、短編小説を書き、一冊の本にした。それがこの「べつの言葉で」というエッセイ集である。 両親にはインドという国とベンガル語がある。ラヒリはロンドンで生まれ、幼少時にアメリカに移った。家庭内でベンガル語を話すよう言われ、学校では英語を使う。ベンガル語という「母」と英語という「継母」の間で苦悩していた彼女は新たな言語イタリア語の存在に救われたという。 外国語習得という遠く果てしない道を歩む同志としてラヒリを見ると、その絶え間なく努力する様は、驚くほどだ。彼女のようになれないと思いつつ、彼女のように貪欲に外国語を欲し、溺れてみたいとも思う。外国語を習得する過程の心の動きを、文学的に美しく、かつピントの合った表現をしていて、この作家の力量をひしひしと感じた。

2016/01/07

コメント(0)

-

Masato. 岩城けい

Masato. 岩城けい 集英社 父親の仕事の都合で、家族とオーストラリアにやってきた小学生の真人。姉は日本人学校に通い、翌年の日本での高校受験に備えている。真人は英語が出来るようになるようにと、現地の小学校に転校させられた。最初は全く英語が分からず、意地悪なクラスメイトに「スシ」といってからかわれていた。悲しく惨めな日々。それでも日を追うごとに英語にも慣れ、台湾人のケルヴィンや、オーストラリア人のノアらと友だちになる。真人の世界はぐんぐん広がってきた。反対に英語が苦手な母は、異国で孤立していく。オーストラリアに残りたい真人と日本に連れて帰りたい母。オーストラリアで子どもから少年に成長していく真人の姿がイキイキと描かれ、読後感が爽やか。オーストラリアの小学校にもいじめはある。少数派は何処ででも標的になる。しかし違う点もある。真人は考える。 「最近、英語でないとかんじんなことが言えなくなってきている。英語のほうがしゃべりやすくなっているっていうより、日本語だと、言いたいことがあっても、みんなから目立ちたがり屋とか、へんなやつ、って思われるのが怖いから言えないときがある。でも、英語だったら、『こいつ、こんなことを考えてたのか、すげえな』って友だちに感心されたり、自分の意見が言えてえらいって先生にもほめてもらえる可能性のほうがダンゼン高い」 なるほど、思い当たる。出る杭は打たれるではなく、どの杭も尊重される日本社会になって欲しいと思った。

2016/01/03

コメント(0)

-

緑と赤 深沢潮

緑と赤 深沢潮 実業之日本社 六章からなる小説で、主人公 知英で始まり、知英で終わる。他の章は知英の親友 梓、梓が好意を持っている韓国人留学生ジュンミン、カウンター活動を行っている良美、知英と韓国で知り合った留学生 龍平らの話が綴られる。新大久保で繰り広げられる韓国人へのヘイトスピーチ、在日韓国人という立場に心が揺れながら、自らのアイデンティティを求めて彷徨う知英。韓国と日本の両国に横たわった悲しい歴史。それを乗り越えようともがく、日韓の若者たち。傷ついて傷つけられて、それでも生きていくしかない現実。それぞれの登場人物の生きてきた時間と、周りとの関係。自らの求める道を歩めば、確実に傷つく人がいる。それでは自分はその道を歩むことを止めるのか。国と文化と国民と。全部同じではないのに、同じだと決めつける人々。イメージが先行する怖さ。タイトルの「緑と赤」は両国のパスポートの色。そして本に挟まれているスピン(しおり)は知英のパスポートの色そのもの。 K POPアイドルの名前が多く出、カトク(カカオトーク)やペン(ファン)など、韓国好きにとって身近な言葉が散りばめられている。読みやすいが、ページをめくる度に、両国の明るい未来の実現について考えさせられた。無関心ではいられない。

2016/01/02

コメント(0)

-

君の膵臓を食べたい 住野よる

君の膵臓を食べたい 住野よる 双葉社 主人公の僕は、地味で目立たない男の子。友達も居ず、いつも一人で本読んでいた。そんな彼にクラスでも人気の桜良が急接近する。きっかけは病院の椅子に忘れられていた本「共病文庫」を僕が手に取ったから。持ち主の桜良は膵臓の病気で余命幾ばくもないらしい。病気と共に生きる日常を書き記している「共病文庫」。僕は彼女が病気だということをクラスメイト秘密にすることを約束し、彼女の残された日々を共に過ごすようになる。 いわゆるライトノベルというのだろうか。その文体に慣れず、回りくどい表現が多く、最初は読みにくさに辟易した。 ただ、主人公の僕と桜良の感情の動きが瑞々しく、いつの間にか僕と一緒に桜良の言葉に翻弄されている自分を発見した。生きることは人と関わり合うこと。反対に自分自身で完結し、魅力を発揮できるのもすばらしい。自分自身で完結しながらも、人と関わることで日々成長できれば、もっといい。僕の名前がずっと例えで呼ばれていて、最後の方にようやく本名が出てきたのだけれど、名前というものは、その人のアイデンティティに直結していると実感した。夫婦別姓訴訟を思い出したよ。夫婦同姓が合憲と言った裁判官も、夫婦別姓に反対している政治家み、「君の膵臓を食べたい」を読んでみたらどうかな。

2016/01/01

コメント(0)

全10件 (10件中 1-10件目)

1

-

-

- アニメ番組視聴録

- 11日のアニメ番組視聴録

- (2025-11-11 19:09:38)

-

-

-

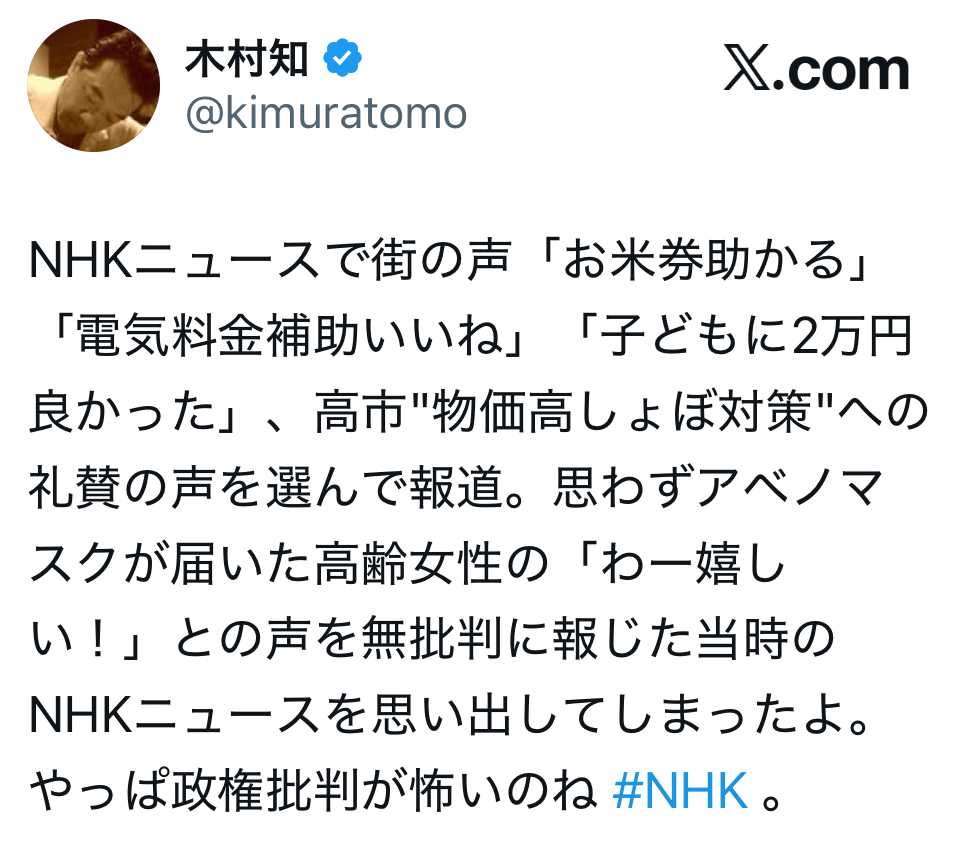

- NHKおはよう日本 まちかど情報室

- 堕落したメディアの象徴NHK。

- (2025-11-22 05:17:18)

-

-

-

- パク・ヨンハくん!

- 500記事目の記念に寄せて ― ヨンハへ…

- (2025-11-19 16:29:25)

-