2022年01月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

呼吸法と口腔内管理 鼻呼吸への矯正方法!

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 鼻呼吸への矯正方法! ◆◆ 今まで、鼻呼吸の利点、口腔内管理の重要性について話してきました。新型コロナウイルス感染症は、上気道感染が主体のようです。鼻呼吸により予防効果があるかもしれません。鼻呼吸への矯正法としては、いくつか方法はありそうです。 1.おしゃぶり2.ガムをかむ3.口閉じテープを口唇に貼る4.食事の際は、口を閉じ、1口30回程、両側で噛んで食べる5.『鼻孔拡大装置』を鼻にはめる6.睡眠時に、口マスクをする7.意識的に鼻呼吸にする8.市販の『鼻呼吸改善グッズ』を利用する9.『あいうべ体操』 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥1.おしゃぶりおしゃぶりをくわえて、日常生活を送る赤ちゃんでなくても、おしゃぶりは効果的です。少し抵抗はあるでしょうが、幼児から大人まで、家の中ではおしゃぶりを口にするという一見冗談のような方法も非常に効果的です(笑)。赤ちゃん用であれば、長くおしゃぶりを使うのがいいでしょう。鼻呼吸促進用おしゃぶりというのがあります。 2.ガムをかむ噛んでいる間は、鼻呼吸になります。砂糖を使わないキシリトールガムがいいですね。砂糖が入っていると糖分の取りすぎ、虫歯の原因になります。サッカー日本代表の長友選手ご存知ですか?ワールドカップで大活躍、海外でも活躍中です。そんな長友選手、試合中にガムをよく噛んでいます。"ガム噛みながら試合なんて無礼だ"なんて思われるかもしれません。サッカーは、グラウンドを走り回る、激しく酸素を必要とするスポーツです。口の中にガムを入れていると、単純に呼吸がしにくいのではないかと思いませんか。スポーツ選手がガムをかむのは、集中力を高めていいパフォーマンスをするのに有用という考えがあります。Uromasterはこの考え以外に次のような有用性があるのではないかと思います。ガムをかむと、口呼吸をせずに鼻呼吸に自然になります。長時間の激しいサッカーでは、酸素をうまく取り入れて、急激に消費します。長い距離走ることで知られている長友選手は、ガムをかむことの重要性を、意識的かどうかは別として知っているのではないでしょうか。鼻呼吸により、温められ、加湿された空気を肺に十分取り入れることは、長時間の激しいスポーツでは、重要なことなのかもしれません。 3.口閉じテープを口に貼り、そのまま、日常生活をする口閉じテープを貼るのは、なんとなく不安で抵抗があります。くしゃみができるだろうか、咳やあくびは?たしかに、鼻呼吸に導きやすいと思います。 4.食事の際は口を閉じ、1口30回程両側で噛んで食べる今の大人は5回から10回程度しか噛まず、しかも片側で口唇を開いたまま食事をする人もいるので、子供もそれに習います。食事の作法を復活させましょう。 5.鼻孔拡大装置・鼻腔拡張グッズを鼻にはめるさまざまなグッズがあるようです。興味のある方は、ネットで検索してみてください。ブリーズライト、TO-PLAN トプラン 鼻スッキリO2アップ、鼻腔拡張 ハナケア等々。 6.睡眠時に口マスクをする鼻の部分は外に出して、口の部分だけにマスクをします。鼻呼吸がしやすいように、鼻の部分はマスクから出しておきます。口マスクにより、大きく口を開けることはしにくい状態になります。睡眠中無意識に、口が開いてもマスクが口腔内の乾燥を最小限に防ぎます。特殊なマスクもあるようです。 7.意識的に鼻呼吸にする水泳等の顔が水に濡れるスポーツや過激なスポーツの後は、ぜいぜいと口呼吸になっています。意識的に鼻呼吸にしましょう。冬季は、乾燥して冷たい空気が直接のど(扁桃腺や咽頭)にあたり、風邪やインフルエンザ(新型コロナウイルス感染症も?)の感染の原因になります。 8.市販の鼻呼吸改善グッズを利用するさまざまな鼻呼吸グッズがあるようです。興味のある方は、ネットで検索してみてください。『イムニタスマスク、口開け防止マスク、鼻呼吸 トレーニング 専用マスク、鼻呼吸を促す口閉じテープ、鼻呼吸を促す口閉じ器具 ブレストレーナー、Noise STOP(ノイズストップ)、ナイトサポーター スヤスヤ、マウスストラップ (いびき防止グッズ)等々』調べてみるとたくさんありますね。いびき防止を目的としたものも多いです。 9.『あいうべ体操』みらいクリニックの今井一彰院長が開発した口の体操が、「あいうべ体操」です。ホームページで紹介されていますので、引用します。 『口を閉じて鼻で呼吸するためには、口の周りの筋肉と舌を突き出す筋肉を鍛える必要があります。あいうべ体操のうち、「あいう」は口の周りの筋肉の、「べ」は舌を出す筋肉のトレーニングです。 まず、口を楕円形にして、のどの奥が見えるまで大きく開き、「あ~」といいます。つぎに、前歯をむき出しにして、首の筋が浮き出るくらい口をグッと横に開いて、「い~」といいます。「う」は口を閉じる筋肉の体操で、唇を尖らせて前に突き出して、「う~」といいます。最後の「べ」では、舌の付け根が引っ張られるくらい、思い切り舌を前に突き出して、「べ~」といいましょう。 「あいうべ」の4つの動作を1セットとして、1日30セットを目安に体操します。1セットは、おおむね5秒間くらいかけて行います。慣れるまでは、30セットを2~3回に分けて行ってもかまいません。もっと回数を増やしたいときには、1回30セットを朝晩や朝昼晩に行うとよいでしょう。』参考にしてください。グッズと違ってお金がかかりません。試す価値があります。¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 鼻呼吸は、健康維持に重要です。↑ を参考にしてください。 次回は、私Uromasterが実践している方法を紹介しましょう。 絶対にお勧めです! 面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月30日

コメント(0)

-

呼吸法と口腔内管理 歯周病はがんと認知症発症と関連!?

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 歯周病はがんと認知症の発症と関連!? ◆◆ 今までお話しした呼吸法と口腔内管理について、まとめると ----------------------------------------------------------1.唾液は夜中でない。2.口呼吸では、特に夜間、口腔内は乾燥し、唾液の働きが抑えられる。舌根沈下し、いびきが出て、呼吸が浅くなる。3.口腔内乾燥により、虫歯、歯周病の進行と口臭の原因となる。口臭の原因は、口腔内の感染症、菌の増殖歯周病は夜作られる!4. 晩酌する人は、アルコールの利尿作用で、脱水傾向となり、夜間喉が渇き(口腔内乾燥)、口呼吸では、さらに口腔内乾燥に拍車がかかる。---------------------------------------------------------- ということで、夜間の口呼吸は避けるべきで、乾燥予防が重要 口腔内管理がうまく行かないと、歯周病や虫歯が進行し、最悪、抜歯→入れ歯になってしまいます。 歯周病は、実はそのほかの重大な病気を招いているかもしれません! 以前、歯周病と口腔内がんや食道がんの関係をここでお話したことがあります。https://plaza.rakuten.co.jp/tennisoyabaka/diary/201707020000/ 以下は、昨年発表された、東京医科歯科大学からの研究結果です。 『食道がんと口中細菌に関係 患者では高い検出率』 https://www.47news.jp/5752812.htmlから引用――――――――――――――――――――――食道がんと診断された入院患者61人と、がんでない入院患者62人の口の中を診察して唾液と歯垢(しこう)を採取。そこに含まれるDNAを抽出し、PCR検査を使ってそこに含まれる7種類の代表的な歯周病の原因菌の数を推定した。 問診の結果では、食道がんの患者の方が歯周病の状態が悪く、喫煙率や飲酒の頻度が高いことが判明した。 さらに、歯垢に含まれるある種の細菌は、食道がん患者では16人で検出されたのに対して、その他の入院患者での検出は1人だけだった。この細菌は、食道がん患者では唾液からも高い確率で見つかった。 結果を統計的に解析すると、唾液中でこの菌が見つかると、食道がんリスクは約6倍に高まる計算になった。さらに、歯垢で別の菌が見つかると約33倍になることも分かった。―――――――――――――――――――――― その他に、『歯周病で食道がん、胃がんのリスクが上昇』https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20200805-OYTET50002/つまり、歯周病は歯が抜けたり、入れ歯になったりする局所的な疾患ではなさそうです。 消化器系のがんの発生・合併とも関連している可能性があります。 がんだけではありません。認知症との関連も報告されています。歯周病がアルツハイマー病を誘発するかもしれないという研究結果です。https://plaza.rakuten.co.jp/tennisoyabaka/diary/201708130000/ https://www.asahi.com/articles/ASNB544G9NB5TIPE003.htmlから引用。――――――――――――――――――――――武洲(たけひろ)・九大准教授(脳神経科学)は「歯周病菌が、異常なたんぱく質が脳に蓄積することを加速させてしまうことが明らかになった。歯周病の治療や予防で、認知症の発症や進行を遅らせることができる可能性がある」と指摘した。――――――――――――――――――――――詳細は、↑のウェブサイトでみてください。 歯周病で、歯が抜けるだけでもいやなのに、胃腸のがんや認知症と関連するのであれば、ぜひ歯周病は、治療・予防したいものです。 次回は、実際の鼻呼吸や口腔内管理の実際・お勧めの方法についてお話します。 面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月16日

コメント(0)

-

呼吸法と口腔内管理 唾液は重要!

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 唾液は重要! ◆◆ 私は、呼吸法と口腔内管理の重要性に、身をもって気付かされました。 口腔内管理の上で、最も重要な役割を果たすのは、 『唾液(だ液)』 です。 唾液は、いつも口の中を潤していてくれています。それが理想です。 唾液は唾液腺から分泌されます。唾液腺というのは、1.耳下腺、2.顎下腺、3.舌下腺 の3つです。 <唾液の分泌> 1.1日に出る量は 1〜1.5 リットル。 2.唾液の分泌量は、一定ではなく、安静時と刺激時で違う。 3.睡眠中には、ほとんど分泌されない。 (これが問題です) <唾液の成分(ウィキペディア参照)> 成分の99.5%が水分であり、無機質と有機質が残りの約半分ずつを占める。 デンプンをマルトース(麦芽糖)へと分解するアミラーゼを含む。 無機質:主要成分はNa+、K+、Ca2+、Cl-、HCO3-、無機リン酸であり、この他、Mg2+、亜硝酸イオンやF-が含まれる。 緩衝作用を持つもの:唾液に含まれる重炭酸塩やリン酸塩 有機物:殺菌・抗菌作用を持つもの:リゾチーム、ラクトフェリン、ヒスタチン、ペルオキシダーゼ(シアロペルオキシダーゼ、ミエロペルオキシダーゼ)、アグルチニン、ディフェンシン、免疫グロブリンIgA、IgG、IgM 消化作用を持つもの:唾液に含まれる消化酵素 プチアリン(アミラーゼ)、マルターゼ、リパーゼ <唾液の役割> 自浄作用 唾液は、お口の中の汚れを洗い流す。自浄作用が落ちると、細菌が繁殖して虫歯や歯周病になりやすくなったり口臭がきつくなったりします。 免疫力を保つ 外から浸入してくる細菌などを防ぐ働き。唾液に含まれる「リゾチーム」は、その役割をするものの 1 つで「抗菌作用」を持った「酵素」です。 「リゾチーム」は唾液だけでなく、涙や汗、リンパ腺、鼻粘液、肝臓、腸管など生物体内に広く分布していて、色々な細菌感染から生体を守り、生命維持に欠かせないものなのです。また、唾液に含まれる 「ムチン」(唾液の中のネバネバ物質)は、菌を凝集させ、「菌塊」として口の内から排出する働きをしています。 さらに「ラクトフェリン」「ペルオキシターゼ」「IgA」などの殺菌物質も含まれています。 食塊(しょくかい)を、形成 食物を噛むことで、「唾液」が出ます。さらに飲み込みやすく塊にするために、唾液の中の「ムチン」の成分を利用し、泥団子のように唾液と食べ物を混ぜて1 つの湿ったカタマリである「食塊」にして、飲み込みやすくしています。 口腔内の粘膜の保護 お口の中には、硬い歯とやわらかい粘膜が同居しています。 しゃべったり、食べたりしても口の中が傷つかないのは、唾液が口の中を潤しているからです。ここでも「ムチン」が潤滑油として活躍します。せんべいを噛んだら、とがった部分が口の中にあたって痛いはずです。なぜ痛くないのか?唾液があるからです。そのクッションの役割をしているのは、唾液に含まれている「ムチン」の働きです。 消化を助ける 口は最初の消化器官。「アミラーゼ」という酵素が炭水化物を分解して、消化を助けます。 味覚を感じる 唾液がなければ、味を感じることはできません。 味覚には、味わいを楽しむ役割だけでなく、「食べ物が安全なのか?」を一瞬で判断する大切な役割もあります。極端にすっぱいもの、苦いものを口に含んだとき「ペッ」と反射的に吐き出したことはありませんか? 味覚が毒物と判断すると、反射的に大量の水のような唾液を出し、吐き出します。 無意識のうちに、そのような機能をしているのです。 その際に、唾液は欠かせないものなのです。 細菌の活動を抑える環境を整える(中和作用・緩衝作用) 通常の口腔内はph6.8~7.0で中性を保っています。 糖分を摂取するとPHは酸性に傾きpH5.5以下になるとエナメル質は生体内で最も硬い組織ですが、酸によって容易に溶解します。pHが酸性に傾いた環境を中和させる機能のことをpH緩衝作用といいます。緩衝作用の働きをする唾液中の成分が重炭酸塩やリン酸塩です。これらは酸を中和しpHを一定に保ち細菌の発生する酸や酸性食品から歯の溶解を防いでいます。口腔内は、食後すぐに酸性へと傾きますが、唾液により中和されるため食後30~40分程度でもとの状態まで回復します。pHが回復しない間に間食が多くなるとpHも酸性に傾いたまま推移するため虫歯が発生しやすくなります。 歯の保護と虫歯予防(再石灰化) 歯の成分はカルシウムが多いので、酸に対して弱く、酸性の状態が長く続くと歯の成分が溶け出し虫歯の原因となります。これを「脱灰(だっかい)」といいます。 唾液には脱灰した歯を再石灰化して、初期虫歯を治す役割も持っています。 パロチン 「若返りホルモン」といわれ、緒方洪庵の孫、緒方知三郎が発見したホルモンです。 成長ホルモンの一種で、体を若々しく保つ機能・骨や歯の再石灰化・新陳代謝を促すなどのアンチエイジング効果があります。 唾液は天然の殺菌消毒薬 NGF(nerve growth factor)とEGF(epidermal growth factor)が、顎下腺から単離されたことは有名ですが、簡単に言うと神経や上皮を修復、成長させる因子が唾液中にあるのです。 たとえば料理中にうっかり包丁で指を切って出血したらとっさに指をなめる。これは、唾液中に傷を治す力があることを、本能的に知っているからなのです。 動物が傷を負うとしきりに傷をなめまわしているのもそういうことなのです。 さながら唾液は「天然の殺菌消毒薬」といったところでしょうか。 唾液は、全身状態のバロメーター運動をした後や、飲酒後、利尿剤服用後(コーヒーやお酒も利尿作用があります)に、十分な水分補給を行わないと、唾液が知らせてくれます。のどがカラカラ、喉がかわく。水分補給が不十分だと、口腔内の唾液が教えてくれます。唾液が、出にくくなってしまうのです。これは、体内の水分量が足りないサインですので、早急な対処、水分摂取が急がれます。 唾液不足は、口喝は、水分不足のバロメーターです。 『唾液は夜間出ない』と、↑で説明しました。唾液が出ていない状況で、口呼吸を睡眠中行えば、口腔内は、乾いてしまい、細菌などの繁殖の独壇場となります。 このように唾液には、さまざまな有益な作用があることがわかっています。唾液を活用せずして、口腔内の健康は得られません。 今まで述べてきた中で、大事なのは、繰り返しますが『睡眠中には、唾液はほとんど分泌されない。』です。 睡眠中の口呼吸は、口腔内の乾燥を招き、唾液の有益な作用を、無駄にしている可能性があります。 睡眠時の口呼吸 → 唾液の枯渇+口腔内乾燥 → 細菌の繁殖 → 口腔内咽頭気道の感染症↑、歯周病(歯槽膿漏)、虫歯の進行 いくら毎日3度の歯磨きを行っても、また、毎月のように歯医者に行こうが、夜間の口腔内管理が悪ければ、病勢の進行は、毎日とくに睡眠中に進行してしまいます。 口腔内の管理の重要性や目標が、これで見えてきます。 特に夜間睡眠時の口腔内管理、乾燥を防ぐことが、口腔内の健康を維持するうえで重要なことがわかります。 面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月13日

コメント(0)

-

呼吸法と口腔内管理 鼻呼吸とは?

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 鼻呼吸とは? ◆◆ 私は、呼吸法と口腔内管理の重要性に、身をもって気付かされました。 呼吸法で、口呼吸については、お話ししました。今回は、鼻呼吸について解説します。 <鼻呼吸> 1.除塵人間の気道は、吸い込んだ空気の通り道です。鼻呼吸では、空気が最初に通る鼻腔の鼻毛や粘膜が、まず空気の除塵をしてくれます。 私たちが、吸い込む空気には、さまざまな細菌、真菌(カビ)、ウイルスなどの病原菌が含まれています。病原菌の50~80%は鼻の粘膜に吸着され、処理されます。鼻腔で、埃や雑菌やウィルスや花粉などをシャットアウトします。 2.加湿加温鼻腔は、吸い込んだ空気の加湿加温をしてくれます。 鼻呼吸の場合は、冷たくて乾いた空気でも、鼻腔で暖められ、湿度を含んだ状態で、のどまで到達します。乾燥した空気だと肺胞の粘膜になじみにくく酸素がスムーズに吸収されません。 3.口腔内乾燥予防、病原菌の繁殖抑制、歯周病予防、虫歯予防 4.口臭予防 ← 歯周病予防 5.臭いで危険を予知する鼻から空気を吸えば、当然へんな臭いはわかります。鼻づまりで口呼吸では、臭いはわかりません。 6.歯並びがよくなる。上あごのすぐ下、前歯の裏に『舌』が位置する状態が、口が引き締まっていいようです。その場所に舌がある状態が、舌根沈下予防や、歯並びにはいいそうです(歯医者さんから聞きました)。呼吸法は子供のころから重要です。 7.深い睡眠、十分な体内への酸素摂取身体の隅々まで、加湿され、温まり、除塵された十分な酸素がいきわたる。これ以上の健康法はありませんね。 口呼吸の弊害が起こらないことが、鼻呼吸の利点ということになります。 面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月11日

コメント(0)

-

呼吸法と口腔内管理 こんな症状はありませんか?

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 こんな症状はありませんか? ◆◆ 私は、呼吸法と口腔内管理の重要性に、身をもって気付かされました。 下記のような症状や状態は、あなたに当てはまりませんか? ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥1.きちんと歯を磨いているのに、歯周病(歯槽膿漏)がよくならない。虫歯もよくできる。歯茎が腫れていて、歯周ポケットがだんだん深くなっている。歯が痛んだり、歯茎が感染で腫れる。歯がぐらぐらして、抜歯を勧められている。自分の歯が少なくなっている。 2.いびきがうるさいと家族に言われる。いびきのため、やかましいからと夫婦別室で寝ている。自分のいびきで目が覚めることがある。 3.よく風邪をひく。扁桃腺炎や扁桃周囲炎になりやすい。抗菌剤を内服しても、すぐ再発する。肺炎になったことがある。 4.夜、安眠できない。頻尿になる(尿の回数が多い)。睡眠時無呼吸症候群かもしれない。 5.鼻が詰まっている。鼻づまりがひどい。空気が美味しくない。 6.夜中、口の中が、ねばねば、カラカラになって唾液が出ていない、乾燥している。さらさらした水のような唾液で口の中が満たされていない。 6.息がくさい。お孫さんや家族から顔をそむけられる。 7.乾燥に弱く、すぐに喉がいたくなる。 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ どうでしょうか。 当てはまるものがありますか。 そうであれば、あなたの呼吸法と口腔内管理に問題があるのかもしれません。 そうであれば、このブログが参考になるかもしれません。面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月11日

コメント(0)

-

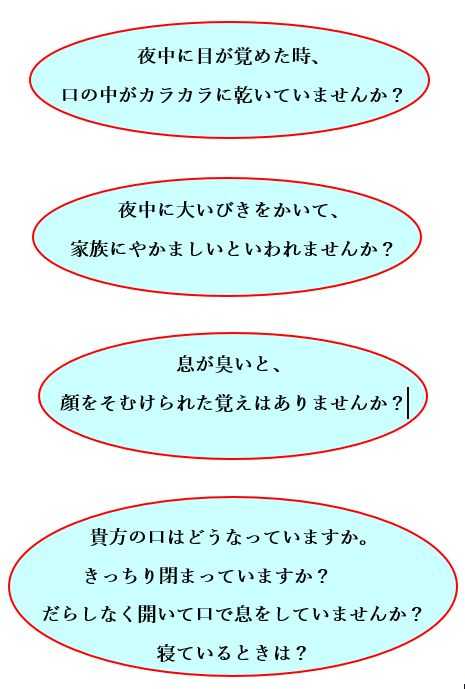

呼吸法と口腔内管理 あなたは当てはまりませんか?

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 ◆◆ ↓ あなたは当てはまりませんか?面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月10日

コメント(0)

-

呼吸法と口腔内管理 口呼吸の特徴

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 口呼吸の特徴 ◆◆ ヒトは生まれてから、呼吸を続けています。呼吸には『口呼吸と鼻呼吸』があります。今、あなたは口呼吸していますか?それとも鼻呼吸でしょうか? カエルが皮膚呼吸することは習った覚えがありますが、ヒトでは、『口呼吸と鼻呼吸』の2つだと思います。 運動しているときはどうでしょう。 寝てからはどうでしょうか? 2つの呼吸法の違いをみていきます。 口呼吸は、文字通り口から空気を吸って口からはくことをいいます。一方、鼻呼吸は、鼻腔から息を吸って鼻腔から息を吐く事をいいます。 まずは口呼吸の特徴をみていきましょう。1)感染症の増加病原菌や有害物質が、のど、扁桃腺、咽頭の粘膜に直接定着し、肺にも直接到達し、そこで繁殖して全身へ運ばれます。感染症の増加(風邪、インフルエンザ、コロナ、咽頭喉頭炎、肺炎、敗血症)が心配されます。加湿不十分な空気が肺に入る → 肺胞膜を痛める → 細菌の繁殖 → 傷ついた肺胞から体内へ。 そして病原菌が白血球の中に入り込み、全身に運ばれてしまいます。 2)インフルエンザの侵入部位冬にインフルエンザが流行するのは、ウイルスにとって都合のいい条件がそろっているからと考えられます。① 空気の乾燥感染した人の咳などで外に出ていったインフルエンザウイルスが、空気が乾燥すると、咳の水分が蒸発して、空中に漂いやすくなる。のどや口腔内の粘膜が乾燥して、のどや口腔内の粘液や唾液が乾燥して防御が弱くなって、ウイルスがくっつきやすくなる。② 温度の低下体温が下がるとウイルスは増殖しやすくなるといわれています。ワクチンは注射で身体に打つことで、体内のインフルエンザへの免疫を惹起します。しかし、インフルエンザが最初に体内に入る経路は“のど”“のどの粘膜”です。口腔内には、唾液の中にもともと殺菌物質や自然の抗体などで、細菌やカビなどを防御する仕組みは備わっています。予防接種で体内に免疫ができても、空気が乾燥していて、のども乾燥していれば、強力な防御とは言えませんし、なりえません。外からのウイルスの侵入を防ぐためには、口腔内の乾燥を防ぐ必要があります。口呼吸では、口腔内が乾燥した状態になります。まさに、インフルエンザウイルスが感染しやすい環境といえるでしょう。体力がない方、ステロイド剤(プレドニン)や抗がん剤の治療を行っている人はなおさら注意が必要です。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっていますが、口腔内からの感染がまず考えられます。 3)のどを乾燥させ、加湿不十分な空気が肺に入る のどには、温度、湿度の調節機能がないので、ほぼ吸い込んだときと同じ状態の空気がのどを直撃し、のどを乾かしたり、冷やしたりして、扁桃腺などのリンパ組織に損傷を与えます。乾燥した空気は、肺胞の粘膜となじみにくいので、酸素が吸収されにくくなります。慢性的な酸素不足になります。4)鼻腔や副鼻腔に細菌やウイルスが増殖しやすくなる空気が鼻腔を通らないと、鼻腔に汚れがたまり、鼻づまり状態で常にじめじめした状態になります。そこで、細菌やウイルスが繁殖します。 5)花粉症、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の引き金アレルギー源が容易に体内に侵入・付着します。 6)舌根沈下による大いびき、気道閉塞や無呼吸症候群、酸素摂取不足、睡眠障害、夜間頻尿舌根沈下が起きると、いびきをかきます。いびきをかいている人は、いびきをかいている時は、まちがいなく口呼吸です。睡眠障害を引き起こし、何度も目覚めることによる夜間頻尿、昼間の傾眠(耐えがたい眠気)酸素の取り込み不足になります。手術中に、舌根沈下が起こると、患者さんはいびきをかくことが多いです。呼吸不全と考え、医師は緊急に対処します。 7)口腔内乾燥 → 口臭、虫歯、歯周病の進行ドライマウスもしくは口腔内乾燥症という病態があります。これは、さまざまな原因によって唾液の分泌量が低下し口腔内が乾く、歯科疾患の一つです。口呼吸になると、分泌量の低下は起こらなくても、唾液が乾燥してしまって、結果的に、この『口腔内乾燥症』と同じ状態となります。『口腔内乾燥症』は、軽度であれば口腔内のネバネバ感といった不快感が出現します。う歯、舌苔、口臭、歯周病の原因となります。重度の場合、舌痛症や嚥下障害、構音障害、口内炎、口角炎、重度の口臭や虫歯(う歯)、歯周病をひきおこすので、見過ごされない状態です。また、唾液には自浄作用、緩衝作用、殺菌作用などがあります。唾液が十分口腔内に存在すれば、細菌や真菌(カビ)の活動増殖が抑制されます。さらに唾液中のカルシウムイオンやリンイオンにより(初期虫歯の)再石灰化が起こり、修復が行われます。口呼吸だと唾液が分泌されてもすぐに乾いてしまうため、細菌の活動などが抑制しきれず、再石灰化もできなくなり歯周病、歯槽膿漏、虫歯を進行させてしまいます。歯周病に悩み、歯槽膿漏で歯を失う原因の1つは口呼吸かもしれません。私自身は、歯周病の根本原因は、口呼吸にあると考えています。このことは、案外知られていません。私自身が、口呼吸で、歯周病が悪化し、歯を失いつつありましたが、鼻呼吸を心がけるようになって、歯医者の先生も驚く、回復ぶりを見せています。昨今、歯周病とアルツハイマー型認知症との関連が言われています。 8)味覚障害(舌の粘膜乾燥による)舌の乾燥のため、味が分からなくなります。 9)嗅覚障害鼻づまりのため、空気が鼻腔を通らないため、においがわかりずらくなります。 10)歯並びが悪くなる歯のかみ合わせが悪くなります。上の歯、舌の歯並びとも悪くなり、出歯になり、だらしない顔になります。 11)酸素の取り込みが悪くなる上の2)でも述べましたが、加湿不十分で、冷たい空気が直接、肺の肺胞と接触するため、体内への酸素の取り込みが悪くなります。口呼吸は、このように、さまざまな欠点がありますし、病気の原因・引き金となります。 12)大量の空気を出し入れできるスポーツ選手は、口呼吸で競技することが多い。逆に、免疫・感染という意味ではよろしくない!?口呼吸にいいことはあまりありません!さまざまな要因によって、免疫力は低下し、「免疫の混乱」と呼ばれるアレルギーも引き起こします。「免疫の混乱」の最たるものの、自分の組織を攻撃する自己免疫疾患の引き金にもなりかねません。 面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月09日

コメント(0)

-

呼吸法と口腔内管理 プロローグ

◆◆ 呼吸法と口腔内管理 プロローグ ◆◆ 新年あけましておめでとうございます。 新春のお年玉(?)というわけではありませんが、『呼吸法と口腔内管理』というお題で、お話させていただきます。 腹部から下半身を扱う泌尿器科医なのですが、自分の危機的状況から、口腔内の管理の重要性に気付かされました。 10年以上前でしょうか、私Uromasterは、左上の奥歯の周囲に感染を起こし、膿がたまって、抜歯した嫌な思い出あり。その隣の奥歯も抜歯を勧められました。 当時、歯医者の先生は、 『このままでは、あちこちの歯が抜けるのは時間の問題です。レントゲン写真をみると分かりますが、歯の根元が溶けてしまっています。こんな土台ではインプラントもお勧めできません。』 このまま歯が全部抜けてしまっては大変です。歯がなくなれば、美味しく食事ができないばかりか、栄養不良の原因となります。 何とかならないか考えた末に、様々な方法を試してみました。 なかなかうまくいきません。試行錯誤と研究を重ねて、呼吸法と口腔内管理が大変重要ということに気付きました。その研究結果を、電子書籍にまとめて、発刊していた時期もあります。 ここでも、ときどき呼吸法や歯周病ということで、お話しています。 今日から、少しでも皆さんのお役に立てばと、いくつか解説しますね。 当時、やっていた事を列挙すれば、 1.夕食後のみ、『つぶ塩』歯磨きして、ヒノポロン軟膏でマッサージ △効果あったかも 2.夕食後のみ、抗生剤を1錠内服継続 × 継続不可能 3.乳酸菌製剤を1日1回1g内服 効果不明 4.口腔内管理・呼吸法を工夫 おそらく◎ 効果あり 数ヶ月~半年後経ち、様々な方法を試したのち、再度歯医者受診。以前ボロカスに言われた歯医者の先生(女医さんです)がいきなり『先生(Uromaster)は、私のこころの支えです!』詳細省略大変褒めてくれました。良くなった秘密はどうも口腔内管理、呼吸法にありそうです。以後も改良を重ねて、今に至っています。寝る前1回の歯磨きと工夫を重ねた方法で、10年前より改善はしても、悪化は認めていません。 歯茎に問題がある人、歯がなくなりつつある方、そうでない方もお年玉(?)ということで、参考にしてください。 『呼吸法と口腔内管理』ということで、数回に分けて、解説しますね。 面白かった、ためになったという方は、クリックしていただけると嬉しいです。 前立腺がん治療の最前線の電子配信この配信は、進行前立腺がん、転移性前立腺がん、去勢抵抗性前立腺がん、再発性前立腺がんの方を対象にしています。ご希望であれば、過去のバックナンバーも見ることができます。

2022年01月09日

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1