全305件 (305件中 1-50件目)

-

インターナショナルオーディオショウ2025

毎年、インターナショナルオーディオショウに行って報告記事を書いてきた。もちろん今年も行ったのであるが、途中でカメラが故障してしまったため、他の人の写真が発表されるのを待っていて遅くなってしまった。 最近は輸入機器の高額化が話題になっている。1億、2億と価格の上昇は止まるところを知らない。たまたま鳴っていたスピーカーについて報告してみよう。スウェーデンのMARTEN社のフラッグシップ、Coltrane Supreme2 (定価9,900万円ペア)が鳴っていた。さすがにスケールの大きい良い音であった。 こちらはデンマークのAudioVector社、QR7SE (定価110万円ペア)であるが、自然な響きに感心した。高額商品を見た後で、110万円と聞くと「安い」と思ってしまう。 こちらはJBLの新シリーズ、Summit Pumor (定価440万円ペア)が元気の良い音を聞かせていた。 英国の老舗VitaboxのCN191コーナーホーン (定価1,550万円ペア)があった。音はともかく、昔のままの姿は懐かしい。

2025.10.25

コメント(4)

-

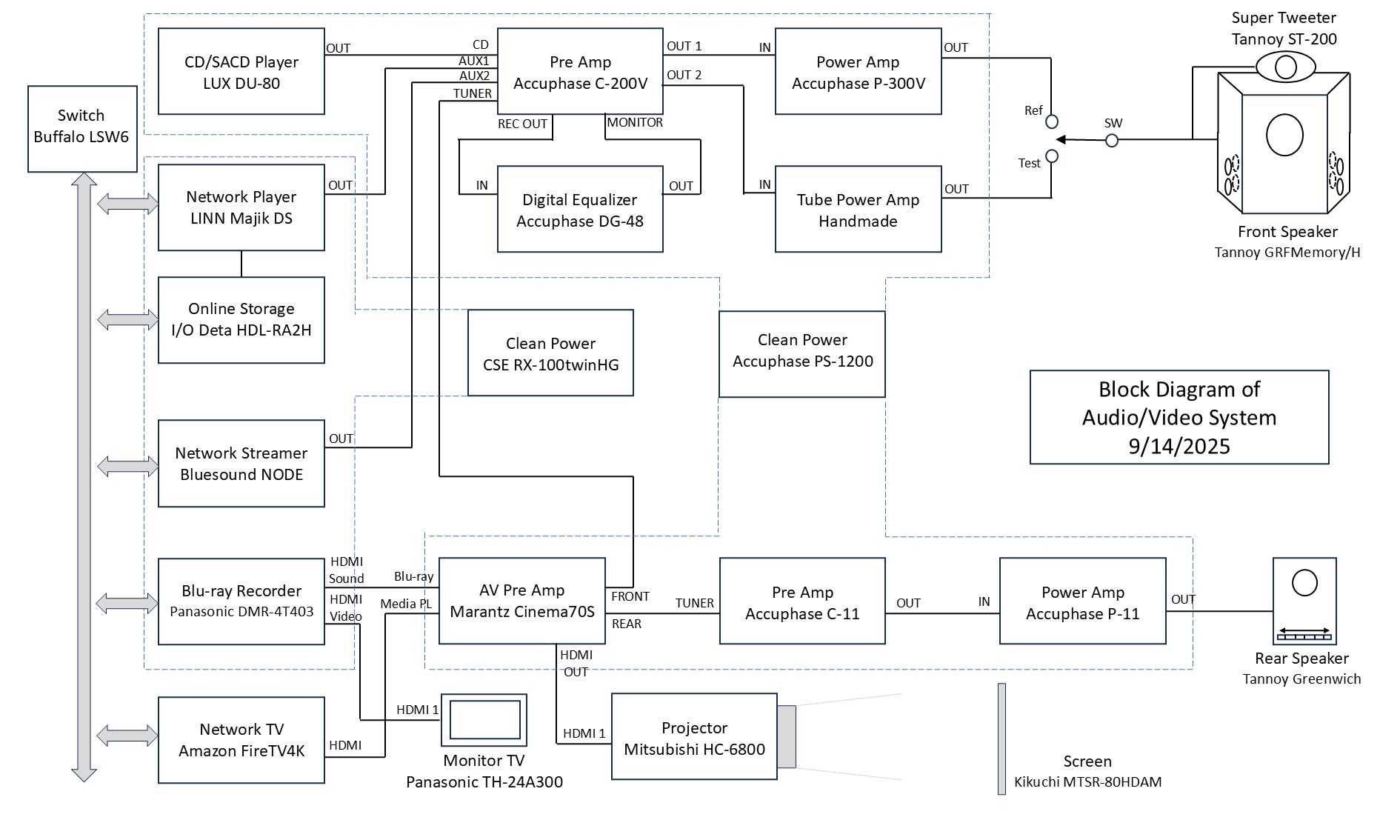

試聴システムのブロック図

試聴システムのブロック図を作成した。映像系やネットワークまで含めたので、大がかりなものになった。この他、レーザーディスクプレーヤーもつながっているが省略した。少し冗長なところはあるが、使いやすさを重視したシステムである。

2025.09.14

コメント(2)

-

3種類の音源を比較

ネットワークオーディオには、2011年にリンのMajik-DSを購入して取り組みを開始していたのだが、有効に活用できていなかった。その後、世の中ではストリーミング再生が流行し、Amazon Musicを活用するマニアが増えた。私も2023年には、そのためにBluesoundのNODEを購入していたのであるが、機器の実力を発揮できていなかった。 今回、ネットワーク系や電源系を根本から見直し、タブレットのアプリから容易に制御できるシステムを構築し、3種類の音源を比較できるようにした。3種類とは、CD/SACDのディスクプレーヤー音源➀、HDのサーバーに保存したダウンロード音源②、ネット上のサイトから接続するストリーム音源③の3つである。この他、映像を伴うサラウンド音源用としてHDレコーダー付きDVD/Blu-rayプレーヤーも整備した。➀ディスクプレーヤー音源:ユニバーサルプレーヤーのラックスDU-80である。従来、DVDやSACDマルチチャンネルにも対応させていたが、アースがループを作ることを避ける意味で、CDとSACD 2チャンネルに用途を絞ることにした。②ダウンロード音源:データ・サーバーとしてI/OデータのSoundgenic PlusからHDDタイプのHDL-RA2Hを購入し、プレーヤー(レンダラー)としてはLINNのMajik-DSを使っている。コントローラーはLenovoのタブレット上で動くLINN Appと言う標準のアプリを使い、サーバーの設定には、I/Oデータのfidata music appを用いている。このLINN Appからときどきサーバーが見えなくなることがあって、困ったのであるが、アプリに「私のLINN」と言うボタンがあって、これに登録しておくと確実にサーバーが呼び出せることが分かった。ソースはCDのリッピングと、Qobuzからのダウンロードがメインである。リッピング用にはPC上で動くdBpowerampを用い、タグ編集にはMedia Monkeyを使っている。③ストリーム音源:BluesoundのNODEを使い、コントローラーとしてタブレット上で動くBluOS Appと言う標準のアプリを使う。Amazon Musicは何と言っても音源が豊富で、私が持っているCDもほとんどが無料ストリーミングの対象でることに驚いた。ただ、このアプリからはプレイリストが作れないので、PC上のソフトからAmazon Musicにプレイリストを作り、それを公開すると、アプリからも簡単にアクセスできるようになった。 さて、➀~③の3種類の手段で、元々が同じ音源を集めて比較してみた。具体的には以前から活用していた自分のTest用CDの音源である。➀のディスクプレーヤー音源では、フルエンシ-型の補間処理も相まって、弦楽器や人の声に艶があって美しいが、金管は少し賑やかでピアノは少し籠もった音になる。これに対し、②のダウンロード音源では、引き締まった隙のない音で臨場感が豊かであるが、さっぱりした音である。さて注目の③のストリーム音源は、なかなか自然な音であるが、スケール感が少し小粒になったような気がする。しかし、以前試したときに感じた音の濁りは感じられず、音のクォリティがだいぶ上がったように感じられた。 今回、ネットワーク系の機器はクリーン電源CSE RX-100twinから電源を供給することにして、ネットワークもスイッチングハブの中に入れてみた。それが少しは効いているのかも知れない。

2025.08.13

コメント(1)

-

オーディオアペリティフの会(続編)

もう一度、この会に参加してきた。前回は座った位置が悪くて、音の判断ができなかったからだ。今回の位置からは、どのスピーカーも良く聞き取ることができた。今回、南氏はGoodmanのAxiom80に力を入れていたようであるが、ビリ付きがひどく、まだ安心して音楽を聴ける状態ではなかった。南氏がFacebookに上げた写真もっともバランスが良かったのは、ステレオではJBLの初期、D130AとD175の組み合わせ。帯域が広く、低音も余裕のある音であった。モノラルではAmpexブランドのダブルウーファー・バックロード箱とWestrexT530Aに初期蜂の巣ホーンの組み合わせ。高能率ユニットらしく伸びやかな音で、低音も軽い躍動感のある鳴り方であった。どちらもLansingが開発したもののようだ。励磁型もいろいろあったのだが、システムとしてのバランスはいまいちであった。それにしても、ヴィンテージ製品はなかなか奥が深い。

2025.04.15

コメント(0)

-

オーディオアペリティフの会

荒木町のメゾン・ド・ミナミというレストランのオーナーである南氏の主催で、ヴィンテージスピーカーを聴く会が開かれた。お酒やお弁当も出るので、アペリティフの会と称するようだ。場所はレストランのあるビルの上階で、オーナーの趣味の部屋らしい。ここに24名の聴衆、つまりおじさんたちが集まった。Western Electricの励磁ドライバーや、JBL、Altecの初期モデルを鳴らす、と言うので期待して試聴に臨んだ。 実は、以前レストランが牛込柳町にあったとき、やはりWestern Electricの巨大なスピーカーを聴く催しが行われて参加したことがある。「WEオーディオコンサート」の記事古いシステムとは言え、そのとんでもない能力に驚かされたものだ。 今回はそんなに巨大なものはないが、Westernの555ドライバーや713ドライバーを用いた大型のモノラルシステムが5種類と、ステレオとしてJBLの初期バージョンとAltecの箱に入れたWesternのシステムの2種類の、全部で7種類のスピーカーを聞き比べるという意欲的な企画であった。これは555ドライバーを用いたモノラルシステム。 さらに、ソースはLPとCDの4種類、切り替えて聴かせてゆくので、かなり時間がかかっていた。アンプはVT52のダブルプッシュプルというもの。悠然とシステムに向き合う南氏。 スピーカーがずらっと並んでいるため、それぞれの音量はまちまちで、比較するのが難しい感じだったが、なかなかバランスの良いシステムが多かった。中でも、ステレオのJBL初期バージョンは帯域も広く、軽快な鳴り方で好ましいと感じた。手前の555ドライバー搭載システムのすぐ近くに座ったのだが、最後にこのスピーカーが鳴り出した瞬間、その大音量に飛び上がった。優に100dBを超す音量で、555の特別エネルギッシュな音で耳が痛くなってしまった。 とにかく、これだけのVintage品を短期間に収集して、バランスよく組み上げたた氏の努力には敬意を表したい。もう一度、じっくり聞いてみたいものだ。

2025.03.03

コメント(2)

-

管球王国115号

管球王国の115号が届いた。 表紙に載っている、上杉の6C33C OTLアンプについて、設計者の藤原氏が詳しく解説しているのを興味深く読んだ。最近の上杉アンプからは目が離せない。サークロトロンのOTLであるから、対称型の回路で電源はフローティングである。半導体による定電流回路が組み込まれているようだ。また、NFBもバランス型で初段に戻している。複雑な回路だと思う。 実は私も、6C33CパラNEPPパワーアンプを製作予定に入れてある。NEPPとはニュートラル・エンデッド・プッシュプルの略で、かの武末数馬氏の命名である。負荷の中点がアース電位となることに着目した名前なのだ。今風に言えばサークロトロンのことである。確か、ラジオ技術社から出ている「パワーアンプの設計と製作」で見たと記憶しているのだが、新版には載っていなかった。たぶん、旧版に載っていたのではないか。Philipsのパテントであったように記憶している。 私はこの頃、バランス型の回路を求めてNEPPに到達したようだ。実験ノートを調べてみると、1976年10月に6336AパラNEPPを設計しているのが見つかった。ただし、マッチングトランス付きである。中点がフローティングのままだと、安定してNFBをかけることは難しいので、上杉では半導体の助けを借りている訳だが、これを潔しとせず、中点タップの付いたマッチングトランスで解決しようというものである。初め、出力管は6336Aを予定していたのだが、その後、2000年に6C33Cをペア9,000円(!)で8ペア購入したようだ。製作してみたいアンプだが、一体いつになるかはわからない。 管球王国の記事を読んでみると、6C33Cのシングルプッシュプルで8Ω時40Wの出力を得ている。しかし、無信号時の消費電力を200Wに抑えると書いてあったのでビックリした。6C33Cはヒーターが大食いで1本当たり40W食う。2本で80Wであるから残りは120Wではないか。無信号時の電流を絞っているため、30dBのNFBを掛けているにもかかわらず、多量のクロスオーバー歪みが発生しているとあった。これはいかがなものか。ただ、音質評価がスゴく高いようで、意外な結果となっている。うーむ。

2025.02.06

コメント(4)

-

あけましておめでとうございます。

昨年は真空管アンプ製作がほとんどストップしていた。出力管差し替え可能アンプの資料を作ろうと思って、測定などをしていたのだが、なかなか進まずにそのままになっていた。ようやく、データ測定が終わったところである。今まで、出力管はEL34を差していたのだが、6550に変更してみた。出力は変わらないが、たくさん電流を流している分、余裕がある感じだ。早速、音出ししてみると、いい感じで鳴ってくれた。暗いところで見ると、6550も美しい。EL34のスマートさはないが、真空管が光っている感じは良いものである。今年は、300Bシングルアンプなど、作りかけのアンプを完成させたいものだ。

2025.01.01

コメント(4)

-

アンプを測定しようとしたら・・

出力管差し替え可能アンプのデータをきちんと測って、資料にして残しておこうと思って、作業を開始したのだが、どうも様子が変だ。1本の出力管のカソード電圧の値が、安定しないでふらふらしている。出力管を差し替えてみると、その球に特有な現象とわかった。真空管が不良になったのではないか。ピンと来たのは、このアンプは以前、机から落下させたことがあって、真空管に衝撃が加わっていたことである。その時はしばらくして、1本の出力管が不良になったのであった。問題の球を真空管試験機にかけてみる。試験機はHickok 600Aである。問題の出力管は6CA7なので、ガイドに従ってセレクターを、6.3 JR-5347-2とセットする。ショートテストをやってみると、2の位置でときどきランプが点灯してしまう。これは、第3グリッドとヒーターがショートしているときの症状だ。ところで試しに、以前、第1グリッドとカソードがショートしてしまった球をテストしたところ、ショートは直っていた。GmをチェックしてみるとGood! である。まあ、よくわからないのだが、一度強い衝撃を受けた球は、その後不良になったり、また直ったり、不安定な動作となるようだ。

2024.12.05

コメント(0)

-

インターナショナルオーディオショウ2024

インターナショナルオーディオショウに行ってきた。例年、11月に行われるのだが、今年は会場の都合で、7月の暑い時期の開催となったとのこと。エソテリックではタンノイの新製品スーパーゴールドモニターシリーズを鳴らしていた。ちょっとシャカシャカとした音で、本調子ではないようであった。タンノイからは、オートグラフ12と言う謎の参考出品が。フェーズメーションは、今年は何と、ソナスファベールのアイーダを鳴らしていた。お値段はアップしたが、部屋が小さすぎて騒々しい音になっていた。211パラシングル(ペア1430万円)の他に、300Bシングルのステレオアンプ(187万円)も。ソナスファベールでは、新製品Supremaが大人気。整理券をもらうことができなかった。価格表を見ると1億7050万円と、とんでもないお値段となっていた。落ち着いた音を出していたのは、アキュフェーズ。スピーカーはファインオーディオとB&Wを切り替えて。どちらもまとまった過不足のない音。真空管アンプとしては、ミニワットのOTLアンプ。可愛らしいウーオーディオの6080単管OTLアンプ。今年は暑い時期の開催となったせいなのか、各メーカーの音の完成度は不十分だったように思う。

2024.07.27

コメント(2)

-

スピーカー作りに挑戦

手作りアンプの会に出たとき、Tさんからスピーカーの組み立てキットをもらった。stereo誌2010年7月号の付録となった、Fostex製のキット(P650K)である。このキットでは、6.5cmのユニットが使われている。スピーカー製作は初挑戦であるが、なんとか完成した。もちろん、鳴らすには箱も必要なので、コイズミ無線の6.5cmユニット用バスレフボックスのキットも買って作ってみた。作ったからには、特性を測定してみたくなる。測定にはREWというフリーソフトが良い、と言う情報だったので、これを入手し、Beringer製のマイク、オーディオインターフェースを購入して、動かしてみた。測定した周波数特性(上のグラフ、目盛りは左)とインピーダンス特性(下のグラフ、目盛りは右)は、以下の通りである。なかなか素直な特性である。規格によると、f0が157Hzのユニットであるが、あまりバスレフの効果はなさそうだ(ダクトは後ろ側)。音は悪くないので、同じFostex製の超小型アンプをつないでみた。PC用のスピーカーとしては、コンパクトで使いやすそうである。

2024.07.02

コメント(2)

-

5.1ch音声について(その後)

前回、Blu-rayレコーダーのHDMI信号出力を、HDMI切替器と中国製のデコーダの組み合わせで何とか再生できたのであるが、いくつか問題点があった。1.デコーダーにスピーカー設定がない。2.リモコンの現在設定が分からない。3.メインシステムの音量を上げる必要があり、戻し忘れると危険。と言うわけで、ちょっと安易な解決法であるが、AVレシーバーを導入することにした。マランツのCINEMA70Sと言う機種である。レシーバーとしてパワーアンプを7台内蔵している割にはコンパクトであり、AVプリとして使える。パワーアンプはOFFの設定にしておけば良い。スピーカーの配置や調整もリモコンで簡単にできるし、セレクターと全体音量はツマミで調整できて、現在の設定値は中央に3行表示が出る。 定価は15万円くらいのものだが、中古で安く出ていたので思い切って買ってみた。やはり、使いやすさは段違いであった。4.0chでのファントム再生を安心して楽しんでいるところである。

2024.06.18

コメント(0)

-

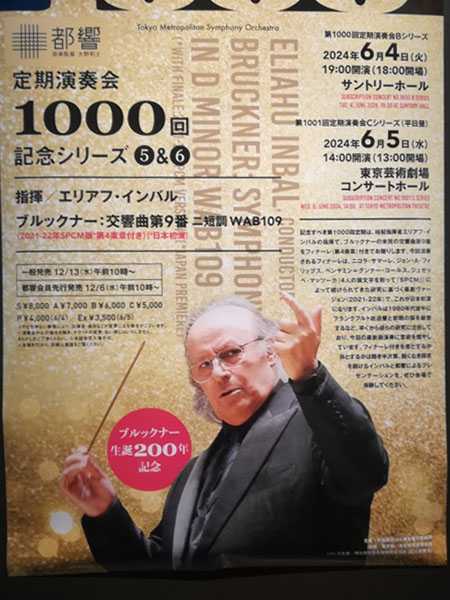

ブルックナー交響曲第9番第4楽章

東京都交響楽団(都響)の1000回記念公演として、インバル指揮によるブルックナー交響曲第9番・第4楽章(いわゆるSPCM版)の最新版の日本初演が行われるという。ブルックナー好きとして、聴き逃すことは出来ないので、東京芸術劇場に行ってきた。平日の昼間の公演にもかかわらず、聴衆の8割方は男性であり、ブルックナー・ヲタク集合という感じであった。 まず、オーディオ的に言えば、華やかな響きの東京芸術劇場ホールでは、管楽器のミスが目立ちやすい。しかし、都響は非常にレベルが高く、弦のユニゾンの美しさ、木管のうまさ、金管・ホルンの輝かしい音色、豪快なティンパニーなど、質の高い演奏でインバルの解釈を表現していて素晴らしかった。 で、問題の第4楽章であるが、これは賛否両論ありそうな内容であった。インバルの全集に入っていたのはサマーレ(S)・マッツーカ(M)版(1985)であったが、私は1回聴いてガッカリしたのを覚えている。その後、コールス(C)、フィリップス(P)が加わり、SPCM版として何度も改訂を繰り返してきたそうである。C,Mが中心となった2011年改訂版が最終版と言われていたが、今回Pが終結部を大きく変更した2021-2022改訂版を作成し、その日本初演だということであった。 演奏終了後に行われたアフター・トークでは、指揮者インバルよりもむしろフィリップス氏が熱弁を振るい、S,C,Mの了承を得た最終的バージョンであると力説していた。文献学的には、作曲者の意図を丁寧に組み込んだ版であることは確かなようである。 第3楽章までは最新のコールス版でなく、従来のノヴァーク版で演奏され、続いて第4楽章がフィリップス氏の新しい版で演奏された。印象であるが、大部分は以前のS-M版と同じで、不吉な感じの第一主題から途中他の曲のテーマなども組み込みながら、進んでいく。終結部は以前のものに比べてだいぶ削られて、かえって意図が不明瞭になっているように感じた。不協和音での終結部はあまりブルックナー的とは言いがたく、私にはいかがなものかと思われた。 完成度の高い第3楽章までの緊張感あふれる名演と比べて、何とも不完全燃焼のように思われる第4楽章であったというのが私の率直な感想である。もちろん、行って良かった演奏会であることは間違いない。

2024.06.06

コメント(0)

-

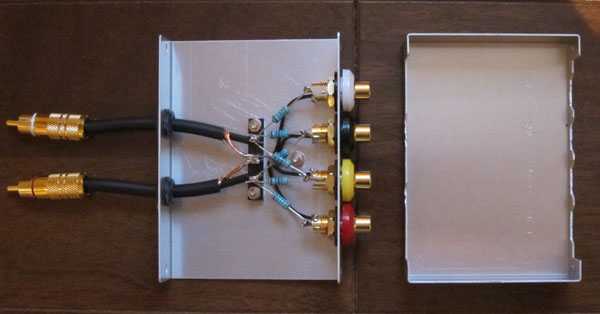

5.1ch音声について

最近のビデオレコーダーやTVは、HDMIケーブルで接続するのが必須となっていて、それ以外の接続方法は提供されていない。これらのソ-スを通常のオーディオ装置(RCAピンジャック入力)に接続したい場合、どうしたらよいのだろう。 最新のBlu-rayレコーダ(Panasonic DMR-4T403)を購入したら、出力はHDMI端子のみである。ここから、映像は旧規格のプロジェクターに送り、5.1ch音声は通常のオーディオシステム(フロント2ch、リア2chの4..0ch)で再生することを目指した。HDMIは相性が難しく、途中にHDMI切替器を挟んで、光デジタルケーブルで中国製のデコーダーに接続した。5.1chから4.0chのミックスダウン・アダプターは抵抗のみで自作した。挿入損失は-12dBである。 この他、5.1ch音声の規格についても調べ、手作りアンプの会の例会で報告した。詳しくはこちら。参考文献 1 2 3

2024.02.24

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

このブログを開設してから18回目のお正月を迎えました。昨年、手作りアンプの会の活動にいろいろ参加することが出来て、オーディオ熱が再燃しました。7月の三土会では、お話だけですが、現用中のEL34(T)パラPPを紹介し、12月のお寺大会にも参加しました。これは集まった「金満アンプ大会」参加作品です。私もアンプを持参しようと思いましたが、家の中でアンプを移動しているときに腰を痛めてしまって、残念ながら持参するのは断念しました。また、9月には手作りアンプの会の方3名が拙宅を訪問され、12月にはそのうちの1名の方のお宅を訪問することが出来ました。その方の影響で、最近、ネットワーク・ストリーマーのBlueSound NODEを購入しました。Amazon Music を聴くのが目的です。一応、鳴るようになったので、以前からある LINN Majik DS も動かして比較してみたいと思っています。設計中の300Bシングルアンプはしばらく停滞していますが、今年中にはなんとか完成したいものです。今年もよろしくお願いします。

2024.01.04

コメント(2)

-

千葉のTさん宅訪問

先日我が家に来られたTさんのお宅に伺ってきました。Tさんはアクトンのダイヤモンドツイーターを愛用されるスーパーマニアです。先月、新しいシステムが完成したとのことで、聴かせていただきました。ダイヤモンドツイーターの3Wayの澄み切った音に驚き、対向型のウーハーの自然な響きにも感心しました。また、ノイズ対策の苦労話などを伺いました。後半は、NHK地デジの映像を見せていただき、音楽を楽しまれる様子を垣間見ることが出来ました。私は人のリスニングルームを訪問するのが初めてだったのですが、天井高4mの石井式リスニングルームの広々としたスペースを羨ましく思いました。

2023.12.06

コメント(0)

-

2023東京インターナショナルオーディオショウ

秋のオーディオショウとして、最も話題が豊富で注目される東京インターナショナルオーディオショウに行ってきた。今年は各ブースに自由に入れるせいか、どこでも混んでいた。珍しく感心したのは、アヴァロンのアイシスをナグラで鳴らしていたシステム。鮮烈さよりも、バランスの取れたスケールの大きいよい音であった。ナグラのHDアンプは残念ながらTR式だが、HDプリは真空管式である。しかし、スピーカーが1881万円、パワーアンプがモノ1380万円、プリ1111万円と、恐ろしい値段が付いていた。ユニークな存在感を示していたのが、フランス製のオーディオニックのスピーカーである。中音域はダイポールドライバーと呼ばれるユニークな構造で、音の臨場感が素晴らしい。お値段は792万円だとさ。女性ボーカルを美しく聴かせていたのは、ご存じアヴァンギャルドのデュオ。ホーン型独特の朗朗と鳴る鳴りっぷりの良さは特筆ものだ。お値段は682万円。今回、最も良い音だったのはこれ。ソナスファベールのストラディバリG2アニバーサリー。人の声や弦楽器の音が実に美しい。ただし、お値段はペア880万円。創立40周年を記念したモデルで、世界で120台の限定生産だそうな。フェーズメーションの211パラシングルアンプがいよいよ発売されるらしい。お値段は何とペア1430万円だとさ。音は悪くないけれども。トライオードはジュノンブランドの試作機を展示。プリとパワーだが、幾らになるのやら。海外メーカーを中心に値上げが目白押しですね。国産のアキュフェーズやラックスマンなどはお値段も可愛いものに思えてきます。オーディオという趣味が、日本ではごく一部の人のものになりつつあると実感させられる経験でした。

2023.11.04

コメント(0)

-

リスニングルームへの訪問者

手作りアンプの会の方が3人で拙宅を訪問されました。少し狭かったのですが、楽しんでいただけたようです。Tさん:どんな音楽をかけても良く鳴る。低音も良く出てる。Iさん:情報量が多く細かいところまで良く聴き取れる。Sさん:聴きやすく落ち着いた音で癒やされた。とのこと。リップサービスもあると思いますが、まずまず合格点のようでした。資料を作成しました。石井式リスニングルームの解説自作の真空管アンプも「伸びのある豊かな音で球アンプの良さが出ている」と、お誉めの言葉をいただきました。

2023.10.03

コメント(0)

-

卓上ボール盤を買うことに

シャーシーの穴開けをするのに、ハンドドリルではいかにも原始的なので、ボール盤を借りられる工作室のようなところはないか、いろいろ探してみた。カインズ工房ならボール盤が使えるというので、喜んで材料一式持って行ってみたのだが、金属工作はできません、と断られてしまった。ああ。それに、車で運んだりしたら、費用がかさんでしまう。結局、収納にあまり場所を取らない、卓上ボール盤を買うことにした。HOZAN製K-21だが、芯のブレは少なく精度はよい感じだ。ただし、本体がアルミ製で4kgしかないので、安全のためには机に固定する必要がある。一応、奥行きは140mmあるので、少し大きめのシャーシーでも、何とか穴開けできそうだ。使うときだけ机上に固定して、ふだんは机下にしまっておくつもりである。

2023.05.19

コメント(0)

-

ラジオデパートにて

正月に、ラジオデパートの瀬田無線が閉店してしまったので、金属皮膜抵抗を買えるところがなくなったという話を書いた。最近、昨年のMJ誌を順に図書館から借りて目を通していたら、何と、同じラジオデパートB1Fにあるゼネラルトランスにパーツ部ができて、ほぼ同じ品揃えになっていると書いてあった。 早速行ってみると、確かにタクマンの1W級、2W級の金属皮膜抵抗がきれいに並べられている。おぉ! 灯台もと暗しではないか。そして、ユニコンの高圧用チューブラー電解コンもしっかり揃っている。ディップドマイカも。というわけで、買える店がなくなった、というのは単なる情報不足であった。やはり情報収集は大切だと痛感した次第である。

2023.04.22

コメント(4)

-

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。このブログも開設してから17回目のお正月を迎えたことになります。 現在進行中の300Bシングルアンプの製作ですが、実は途中で頓挫しています。何が問題かというと、電源部なのです。 以前、ブロック図を示したように、2段増幅+カソードフォロワーというドライブ構成なのですが、それぞれが異なる電圧の電源を必要としていて、特にカソードフォロワー段では、負電源-220V程度が必要になります。 一方で、電源からの雑音混入を防ぐために、各電源はチョークコイルによるフィルタを入れるだけでは不十分で、半導体によるリップルフィルタが不可欠であることが分かりました。正電源は高耐圧のFETが簡単に入手できるのですが、負電源用の高耐圧FFETは入手が難しいのです。いろいろ探して、ようやく、2SJ130というPチャンネルFETを入手することができました(写真右・VDSS-300V)。正電源用はNチャンネルの2SK3067です(写真左・VDSS+600V)。 しかし、ここで問題なのは、写真で分かるとおり、2SJ130はコンパクトな形状なので、放熱板の取り付け方が難しいことなのです。まぁ、接着剤で貼り付けることになるかもしれません。 もう一つ問題点としては、1W級の金属皮膜抵抗をいつも購入していたラジオデパートの瀬田無線が廃業してしまったことで、代わりに通販で購入できるところを探しています。 その他、機構部品などはすでに集め始めています。左上はアワーメーター、左下は台湾製のアナログ電流計。300Bを沈めて取り付けるためのプレートもあります。 いつ完成するかは分かりませんが、楽しみながら製作したいと思います。今年もよろしくお願いします。

2023.01.01

コメント(2)

-

2022東京インターナショナルオーディオショウ

今年も、秋のイベントシーズンがやって来た。東京インターナショナルオーディオショウは、いつも通り、東京国際フォーラムでの開催であった。一番驚いたのは、300Bを4本使用したプリアンプ! Thraxと言うメーカーから990万円で。もちろんパワーアンプも300Bを6本使用したもの。出力は50Wで、1,540万円(ペア)。ビビッドオーディオのスピーカーで鳴っていたので、音の特徴はよくわからなかった。真空管アンプの話題としては、ウェスタンエレクトリックから91Eアンプが出るらしい。価格などは不明。エソテリックでは、ネットワークオーディオの新製品をタンノイで鳴らしていた。真ん中がネットワークプリ93.5万円、下がパワーアンプ99万円。小編成の音楽は美しく鳴る。フランコセブリンから美しいフロアスピーカー。綺麗な音だが、214.5万円。この他、ヤマハのフロアスピーカーも出ていたが、全体に音が小粒ですな。大物と言えば、去年も出ていたソナスファベールのアイーダ2。価格は1,595万円。昨年と同じく、ブルーメスターのアンプで鳴らしていた。さすがに本格的な音ではある。ファインオーディオのビンテージシリーズは面白そうだった。お値段は590万円。変なソースばかりかけていて、音の善し悪しはよくわからなかった。一番音が楽しめたのはこれ。フェーズメーションのブースにソナスファベールのイル・クレモナーゼがあった。価格は638万円のもの。これをオール真空管+パッシブプリで鳴らしていた。6dBの利得が得られる、トランス使用のパッシブプリ。価格は198万円。トランスで利得を得るのはいいアイディアだと思う。パワーアンプは去年も出していた参考出品の211パラシングル。ソナスファベールから臨場感のある美しい音を引き出していた。アンプ開発担当者の話も面白かった。ソースはアナログレコードのみだし、部屋が小さくて低音の量感はイマイチだったけれど。オーディオ製品の価格がどんどん上がっていますね。スウェーデン製のスピーカー(マーテン社オーケストラ)のお値段は3,190万円と書いてあってビックリ! 普通の音でした。

2022.10.29

コメント(2)

-

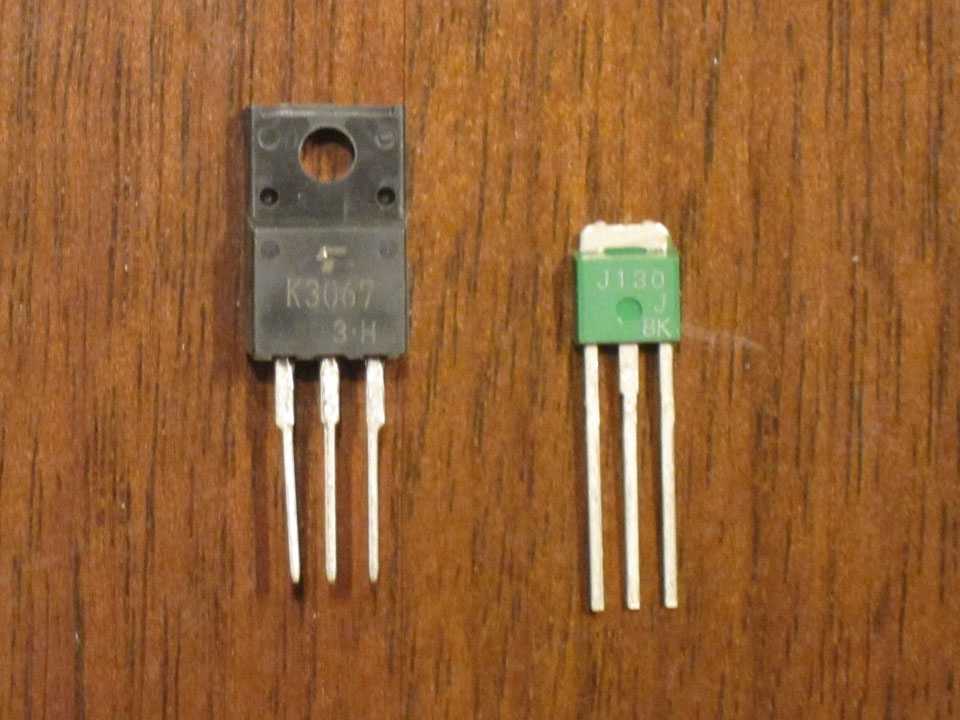

300Bシングル・パワーアンプ(7) 全体の構成

まだ、アンプ全体の構成について述べていなかったが、下図のように考えている。 前に述べたように、出力段は固定バイアスで、フィラメントは直流点火とする。ドライブ段は(1/2)5687のカソードフォロワーとし、300Bを低インピーダンスでドライブする。300Bはグリッド抵抗の制限がなく、390kΩなどとしている設計も多いので、カソードフォロワーの必然性はないが、前段の負担を軽減するとともに、傍熱管が暖まるまで出力管をカットオフしておくためである。もちろん、多少の出力アップも期待できるが、プレート電流が最大定格を超えないように注意しなければならない。 2段目が実質的なドライブ段になるが、(1/2)5687を投入して美しい歪を発生させることを狙う。この段ではカソードのパスコンの処理に頭を悩ませるところだ。あまり時定数を大きくしたくないところである。初段とは直結として、2段目のグリッド電流を吸収する必要がある。初段は全体のゲイン配分によって選択が変わってくるので、今のところ12AU7のパラレル接続としておく。これではゲイン不足の場合、12AT7とするか、12AU7でカスコード接続にするかもしれない。 設計の順序としては出力段からスタートして、前段に遡っていくつもりだ。

2022.01.25

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(6) 出力段の動作点

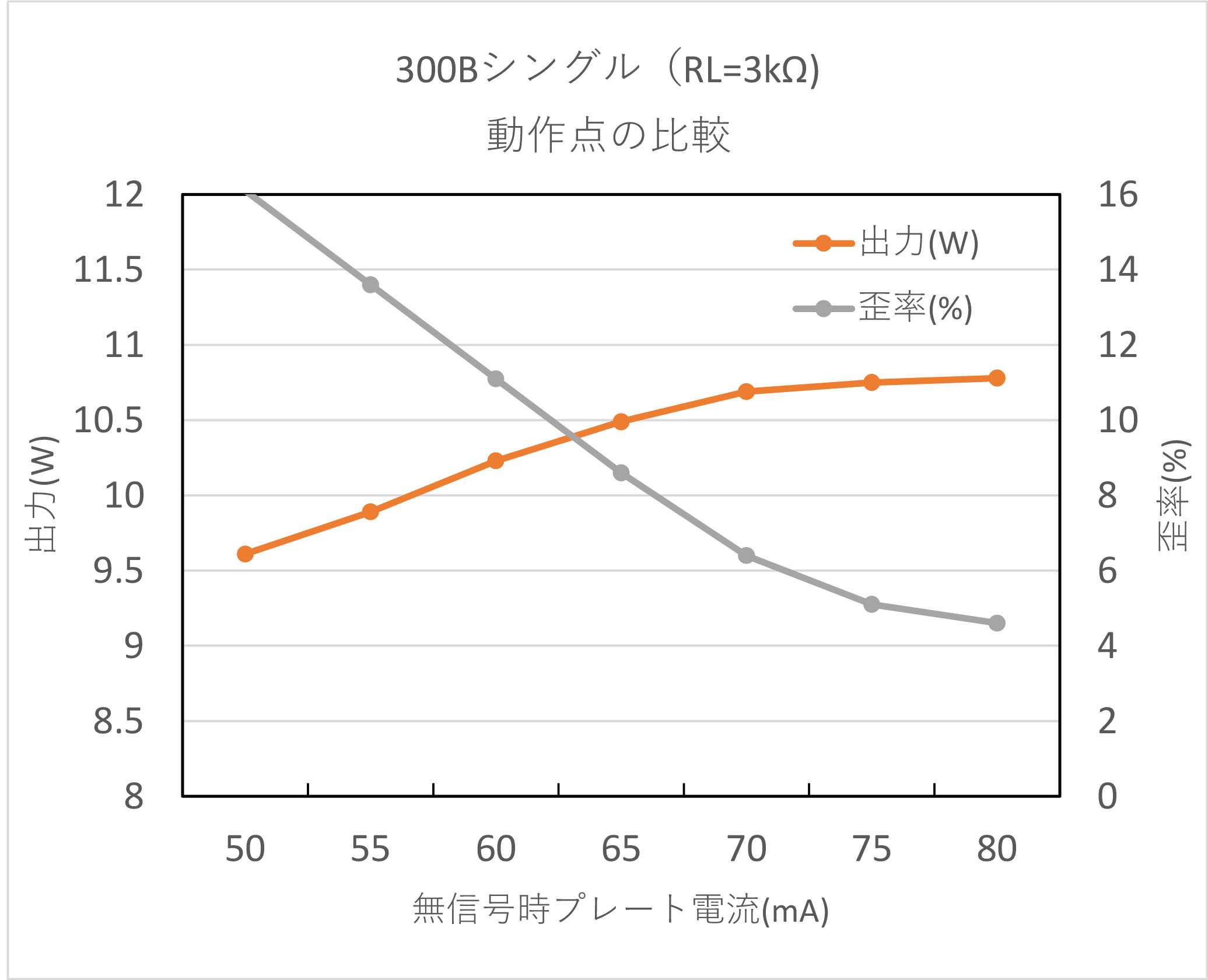

前回の記事から、だいぶ間が空いてしまった。今回はまず、300B出力段の動作点を選択しようと思う。 使用する出力トランスF-2007Cの1次側インピーダンスは3kΩであり、プレート電圧は400Vの予定である。真空管マニュアルに示されている動作例では、この条件の場合、プレート電流50mAとして出力11.5Wを得ることになっている。しかし、特性曲線上に動作点を取ってみると、ずいぶん電流が絞られていることに気が付いた。 そこで、中林氏のモデルによるTINA7のシミュレーションを行ってみよう。出力トランスの1次側直流抵抗を実測値の60Ωとして、プレート電圧が400Vになるように調整しながら、無信号時プレート電流を50mAから80mAまで変化させた。その時の出力とひずみ率を求めてグラフ化した。無信号時プレート電流が65mAまでは、明らかに1サイクルの中で電流がカットオフしており、歪も10%以上ある。出力も到底11.5Wにはならない。出力と歪率はそれぞれ、70mAで10.7W・6.4%、75mAで10.8W・5.1%、80mAで10.8W・4.6%となった。 ここで問題となるのは、プレート電流を何mAまで流せるか、と言うことであろう。自己バイアスにするつもりはなく、当然、固定バイアスとなる。最大定格は100mAであるから、最大信号時においても、プレート電流が100mAを決して超えないことが求められる。実はシングルアンプの場合、最大信号時のプレート電流は無信号時と比べてあまり大きくならない。シミュレーションによれば、無信号時80mAに対しても最大信号時85mAと言うところである。 雑誌の製作例を見ると、プレート電圧350V、プレート電流60mAくらいの軽い動作が多く、自己バイアスを採用している設計が多い。しかし、必要以上に300Bを軽く使うのはいかがなものかと思う。案外だったのは、浅野勇氏の設計で、自己バイアスではあるが、プレート電圧400V、プレート電流80mAと言うアンプがあった。そこで、今回は固定バイアスで無信号時プレート電流75mAの動作を選択することにした。最大信号時のプレート電流は80mAである。歪の分析では2次歪5.1%、3次歪0.6%であって、3次歪が少ない感じである。

2022.01.20

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。このブログも開設してから16回目のお正月を迎えたことになります。昨年の3月に定年退職したもので、1年間でいろいろアンプの製作が進むかと思いきや、まだあまり進んでいません。昨年購入したものを振り返ってみます。1.アッテネータ用トランスこれは、ゼネラルトランス製の34接点アッテネーター用のトランスです。ラックスのCL-1000に刺激されたものですが、プリアンプは大変ですのでどうなることやら。2.ご存じWestern Electricの300B復刻版いま、300Bシングルアンプを計画中なので、完成したあかつきにはWesternの球を差すのもよいかと思ったからです。どちらにも共通することは、お値段が張るわりには、アンプを作らない限り何の役にも立たないと言うことですね。最近、手作りアンプの会という集まりに参加しているのですが、真空管アンプが話題だったのは20年前くらい昔のことらしいです。今年もぼちぼち進めるつもりですので、どうぞよろしくお願いします。

2022.01.01

コメント(2)

-

2021東京インターナショナルオーディオショウ

今年もほとんどのオーディオショウは中止となったのだが、インターナショナルオーディオショウは開催の運びとなった。ただし、事前登録制である。初日に行ってみると、以前に比べて空いていて、じっくり音を聞くことができた。何と言っても今年の話題はこれ。Western Electricの300Bがついに日本でも発売になるようだ。輸入代理店はエレクトリ、販売元はトライオードだそうである。1本で110,000円、2本ペア木箱入りで231,000円とのこと。トライオードでは早速300BシングルアンプにWEバージョンを設定していた。TRX-P300SのWE仕様は292,600円。老舗のマッキントッシュは150WステレオアンプMC1502を発売。お値段は1,500,000円。75WのMC275が75万円で150WのMC1502が150万円とはわかりやすい。真空管アンプの話題では、フェーズメーションで211のパラシングル・モノアンプを参考出品していた。きれいだが力強い音だ。こちらはAccuphaseの新フラッグシップSACDプレーヤーDP-1000/DC-1000である。お値段は合計で2,750,000円だとさ。完成度が高そうである。面白いのは、フェーズメーションもAccuphaseも、スピーカーはファインオーディオのF1-12で鳴らしていたことだ。Tannoyユーザーの筆者としては心地よく、生き生きとしたよい音であった。この他、GrandiossoシリーズをTannoyのCanterbury/GRで鳴らしていたEsotericもよい音であった。いつも良い音を聞かせるSonus Faberであるが、今年はBurmesterの弩級アンプとの組み合わせだった。スピーカーは最高峰のアイーダⅡ。システム総額8,000万円と自慢していたが、今年はちょっと固い感じがして、あまり素晴らしい音とは思わなかった。いい音ではあるが‥。ダンピングファクターを可変できるアンプらしい。と言うわけで、今年良い音だと思ったのは、フェーズメーション、Accuphase、Esotericというところであった。

2021.11.06

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(5) DFとNFB

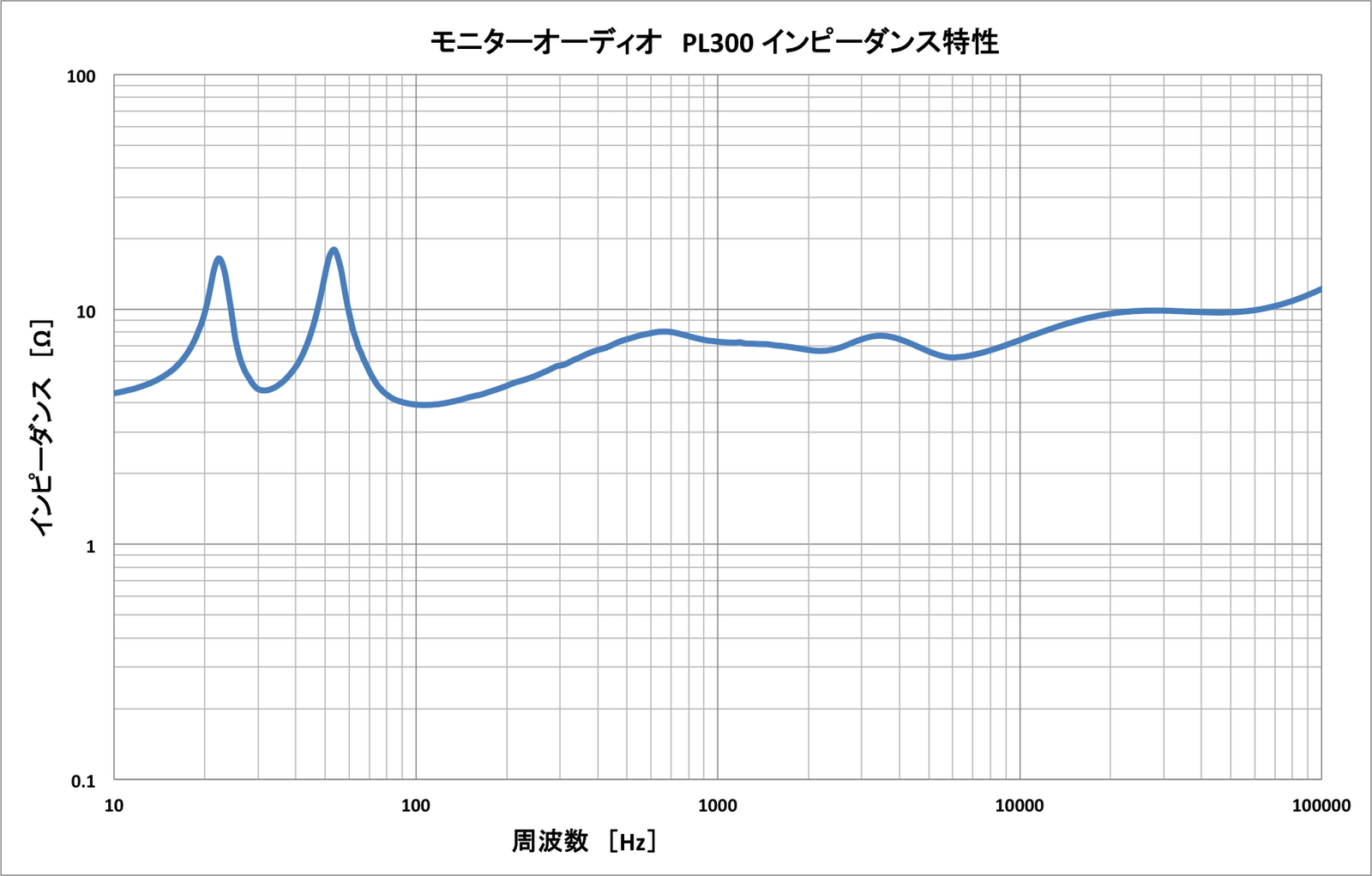

前々回のコメントで、300Bは内部抵抗が低いのでNFB無しでも行ける、とあったので、この点について述べておこうと思う。【仮説3】 DF(ダンピング・ファクター)は5くらいが真空管アンプらしくて良い音になる。 DFが音質に影響を与えるのは、スピーカーのように周波数によってインピーダンスが変動する負荷をつないだときに、周波数特性がDFによって変わってしまうからだ。スピーカーは電圧駆動(内部抵抗0)されたときに所定の特性が出るように設計されている。スピーカーのインピーダンス特性の例を下図に示す。( https://mobius-el.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/post-5227.html より)低域にある2つの山は、f0の山と、バスレフポートの山であろう。高域ではだらだら上昇しているのが分かる。古いタイプのスピーカーであれば、周波数によるインピーダンスの変化はさらに顕著である。 DFが小さい、つまり内部抵抗が大きいと、内部抵抗による電圧降下が無視できなくなる。例えば8Ω負荷のアンプに32Ωの負荷をつないだとき、どれだけ出力レベル(電力)が変化するかを計算してみよう。DF=∞のときは0.0dB、DF=10で+0.31dB、DF=5で+0.58dB、DF=3で+0.90dB、DF=2で+1.25dB、DF=1で+2.04dBとなる。もっと負荷抵抗が大きくなれば、レベル変化はさらに大きくなる。DFが小さくなると、周波数特性のグラフでかなり大きな面積が持ち上げられることになるので、聴感上もはっきり差が出る。DFが2~3くらいの音を好む人も多いが、無帰還シングルアンプでDFが2を超える出力管は少ない。300Bはまさにその一つである。 どれだけのDF値が良いかはスピーカー次第であるが、今回のアンプでは、DFを5程度と考えている。従って、NFBは必須となる。NFBの効用は歪みを減らすことにもある。300Bは決して歪みが少ない球ではないのだ。前に述べたように、前段との歪み打ち消しが起こりやすいが、それだけでは定格出力時の歪みは小さくできない。歪みが大きいと音が濁るのだ。そこで、少量のNFBが用いられる。NFBの効用はさらに、Gainの安定にもある。無帰還の場合、左右のレベル差が無視できなくなる場合がある。0.5dB以内には収めたいものだ。4~10dBくらいの少量のNFBを施すことで、大きく改善できると言える。 決して大量のNFBをかけるつもりはない。3極出力管は素子の個性が出やすいところが良いのであって、NFBのかけ過ぎはその個性を殺してしまう。で、今回の仮説は次のようにも置き換えられる。【仮説3’】 少量のNFBはアンプにとって有益である。

2021.09.12

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(4) フィラメントの点火方法

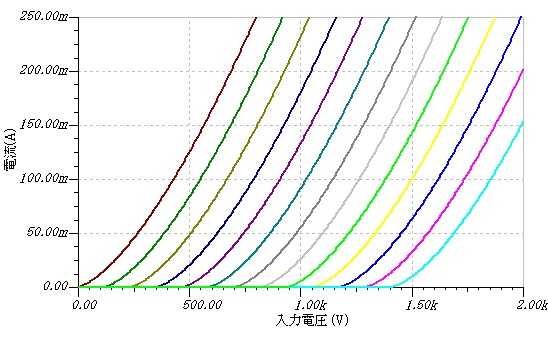

300Bはご存じの通り直熱管である。フィラメントの点火方法については、交流点火でなければダメという人も多い。B電源の整流も整流管でなければダメだとか。この2つはかなり関連しているのではないかと思う。交流点火の場合、そのままAC電源から供給すると、電源トランスを介して、B電源で発生した雑音の影響を受けやすいのだ。しかし、単なる交流点火では雑音レベルを十分に下げることはできない。0.5mVくらいでは不満である。と言って、100kHz以上の高周波点火や7Hzの超低周波点火を採用している例があるが、大ごとになるのでやりたくない。 直流点火がダメな理由として挙げられるのが、フィラメントを直流点火すると、そのプラス側とマイナス側ではバイアス電圧が異なるため、フィラメントの片側ばかり電流が流れてしまい、特性が大きく変わってしまう、と言うものである。例えば送信管の211を考えると、バイアス電圧が-50Vくらいなのに対してフィラメント電圧が10Vもある。このような球では点火方法によって特性が変わってしまうのではないか。しかし、300Bはバイアスが-85Vくらいと深いのに、フィラメント電圧は5Vと小さいので、影響は少ないのではないだろうか。【仮説2】 300Bはバイアス電圧に比べてフィラメント電圧が小さいため、直流点火でも特性の変化は小さいので問題ない。 この仮説を検証してみよう。211のEb-Ib特性は下図のようになる(TINA7で描画)。グリッド電圧は10Vステップである。プレート電圧1000Vのとき、バイアス-50Vでプレート電流は95mAほどであるが、バイアス電圧-45Vから-55Vに変化させたときのプレート電流の変化は35mAとなり、変動率は37%である。 これに対して300BのEb-Ib特性(TINA7で描画)は下図の通りである。グリッド電圧はやはり10Vステップである。だいぶ曲線の傾きが異なるように見える。300Bの場合、プレート電圧375Vのとき、バイアス-80Vでプレート電流は66mAほどであるが、-77.5Vと-82.5Vでのプレート電流の変化は25mAくらいあるので、なんと変動率は38%とほぼ同じになってしまった。電流変化は思いのほか大きいですな。 ということで、仮説2は間違いだった。そこで、以下のように修正しよう。【仮説2’】 300Bや211は直流点火でも特性の変化は小さいので問題ない。と言うことにして、先に進むことにする。

2021.09.04

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(3) 300Bはなぜ音が良いのか

さて、アンプを設計する際は自由度が大きいため、何らかの方針を定める必要がある。こうすれば良いアンプができるはずだという発想、思い込みから出発するのが普通だ。客観的に証明されたものである必要はないので、これを「仮説」として示していこうと思う。今回は300Bはなぜ音が良いかを考えてみよう。300Bは音が良い真空管だと言われている。Western Electric という、当時世界最高の技術者を集めた会社が作った映画館のシステムに使われたことも影響していると思われる。WEオリジナルのの300Bシングルアンプ、WE91の回路をコピーして作る人も多い。しかし、何しろこのアンプは1930年代の設計である。前段は5極管で構成されているため、Gainも高すぎるように思われる。実際、今販売されている300Bアンプはこれとは異なる現代的な設計のものが多いのだ。ではなぜ、他の出力管に比べて、300Bは音が良いと言われているのか。【仮説1】300Bアンプではドライバ段と出力段の歪打ち消しが自然に起きるため、トータルの歪が少なくなるのが音の良い理由である。 解説しよう。300Bは大電流を流せる出力管なので、歪は決して小さくない。シングルの動作例でも5%くらいの歪があってその成分は主に2次歪である。一方、300Bはバイアス電圧が-80Vなどととても大きいため、前段は大きなドライブ電圧を要求されることになる。従って、前段の歪が大きくならざるを得ないのだ。ここで、前段の歪と出力段の歪は位相が逆なので、歪打ち消しが自然に起こることになる。このため、トータルの歪が少なくなるわけである。この目的から考えると、ドライブ段はあまり強力なものにしないで、適度に歪ませるのがよいと考えられる。実際、武末一馬氏のようなベテラン設計者は、ドライブ段に12BH7Aを好んで使用していた。12BH7Aは特に歪の多い球だから、歪打ち消しに都合が良いためである。ただ、私は12BH7Aを使おうとは思わない。歪打ち消しが起こると言うことは、300Bの歪とドライブ管の歪の差分を聴いているわけなので、ドライブ段にも歪の少ない球を起用したいところだ。と言うわけで、ドラ-バーには5687を用いる予定である。ところで、仮説1は確たる根拠があるわけではない。トータルの歪が少なくなることは本当だが、それで音が良いかどうかは分からない。あくまでも仮説というゆえんである。

2021.08.18

コメント(2)

-

300Bシングル・パワーアンプ(2)

さて、このアンプのために用意したトランスはTAMURA製である。選んだ基準は単純で、背の高いトランスを選んだのである。私はアンプを調整するとき、逆さまに置いて行う習慣なので、背の高い300Bよりさらに背の高いトランスはないかと探したのだ。300Bはソケット位置からおよそ140mm位の高さである。カタログで調べると、TAMURAのF-2000シリーズの出力トランス、PC-3000シリーズの電源トランスは高さが145mmあるのだ。と言うわけで、単純な理由でこのシリーズの採用が決まった。このとき、実際に購入したのはF-2007CとPC-3004である。出力トランスのF-2007Cは当時(2002年)のノグチトランスがTAMURAに特注して作らせたF-2007のカットコアバージョンである。ところが、説明書がどこかに行ってしまったので、両者の性能の違いはよく分からない。分かっているのはCタイプの1次インダクタンスが37Hと大きくなっている(普通のF-2007は25H)ことくらいである。1次インピーダンスは3kΩ、出力は10Wと同じである。300Bの場合、負荷は3.5kΩに選ばれることも多いが、3kΩの方が出力は大きくなる。10Wを目指すなら3kΩが良いのだ。いずれにしろ、出力トランスは特性を測定してみる必要があるだろう。PC-3004は現行品と同じであるが、当時のものはケースの角が丸い絞り加工となっている。チョークのA-4004も買ってある。電源トランスは必ずしも使いやすくないのだが、最近は電源トランスもチョークコイルも高価になっているので、持っているものを活用して作るつもりである。シャーシーはモノラル用に旧鈴蘭堂のSL-8である。さて、このシャーシーの上面は2.0mm厚のアルミ製である。ここに問題がある。TAMURAのトランスを取り付けるためには巨大な角穴をあける必要があるのだ。手持ちのシャーシーパンチはアルミ1.8mmまでとあるし、丸穴のみだ。ハンド二ブラーは2mm厚までだが、あまりきれいに開けられそうにない。そう言えば、昔リードから油圧パンチが発売されていたのを思い出し、調べてみたら、お値段が84,000円と出てきた。角穴用の刃は別売りで50,000円とのこと。穴開けのためにこの値段はちょっと痛い。そこで、Yahoo!オークションを当たってみたところ、亀倉精機の未使用オリジナル品を入手することができた。リードと同じモノで、本体と角穴用替え刃が合わせて40,000円である。あまり高価にならずに良かった、良かった。

2021.07.22

コメント(0)

-

300Bシングル・パワーアンプ(1)

さて、これから取り組む予定なのは、3極出力管シングルアンプである。実は2008年に、製作する計画を立てて、シャーシー、トランス、真空管などを購入していたのであった。2009年の正月には、「いま300Bシングルアンプ(モノ)の構想を練っている」と、このブログに書いたほどである(写真参照)。しかし、それから12年の間、これらのパーツは日の目を見なかったのである。●まず第一に、なぜ3極管シングルなのか?以前、エレキットのシングルアンプを改造したとき、これは多極管シングルであるが、なかなか音が良くて感心したので、3極管ならもっと良くなるのではないかと考えたのである。3極管は効率は悪いが、スピーカーのように負荷抵抗が変化する場合、特性の変動を抑えることができる。ひずみ率を低めに抑えられるし、ダンピングファクターもそこそこの値が得られるのだ。●第二に、なぜ300Bなのか?特に古典球を愛好しているわけではなく、3極管で出力10Wが欲しかったからである。その条件に当てはまる球はほとんどない。国産の50CA10は入手困難となっており、KT88の3結は入手可能だが魅力に欠ける。300Bであれば、価格はともかく、いまや最もポピュラーな真空管であって入手は容易である。というわけで、300Bを選ぶことにした。●第三に、なぜモノラルアンプとするのか?最高の性能を求めるには、パワーアンプはモノラルが望ましいと思う。具体的にはセパレーションが確保でき、雑音対策も立てやすくなる。重くなりすぎないことも重要だ。これから300Bシングル・パワーアンプの設計と製作を開始するところなので、このブログでは、その様子を逐次報告していきたいと思っている。

2021.07.13

コメント(0)

-

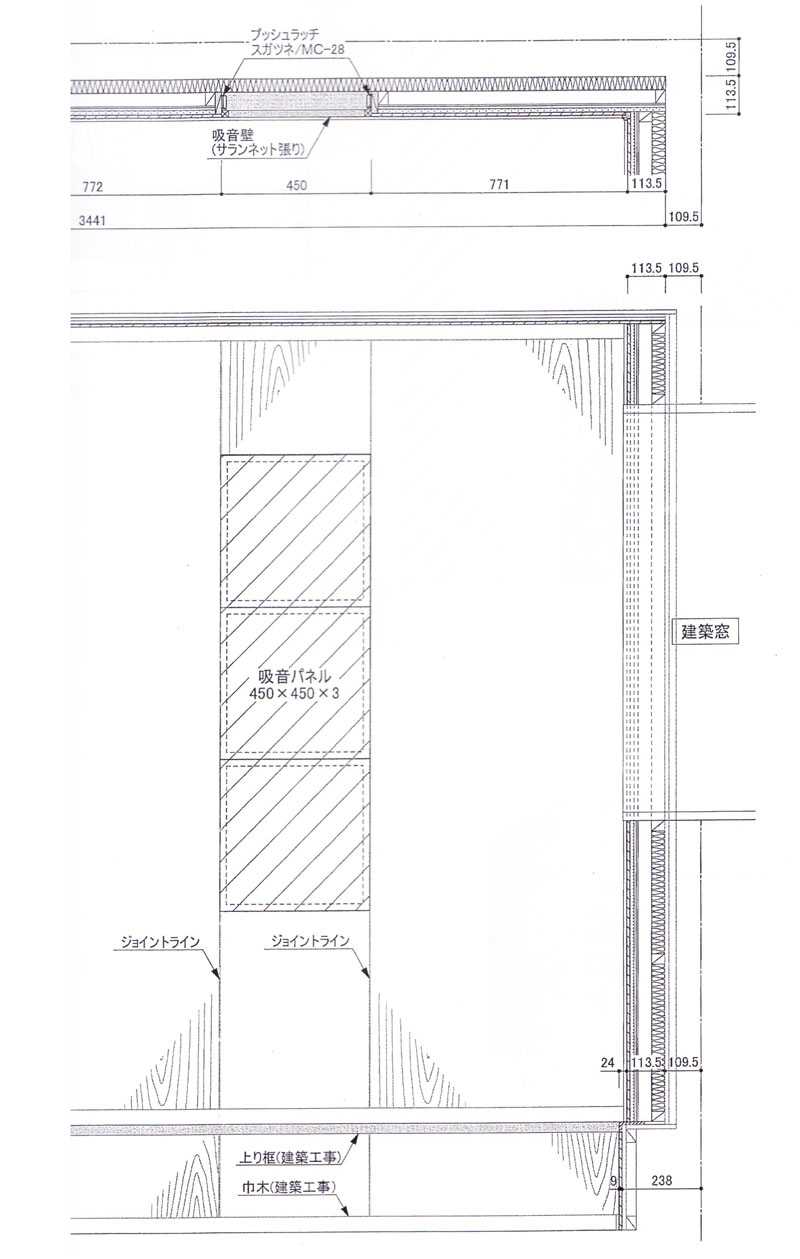

リスニングルームの建設(8) 付帯設備

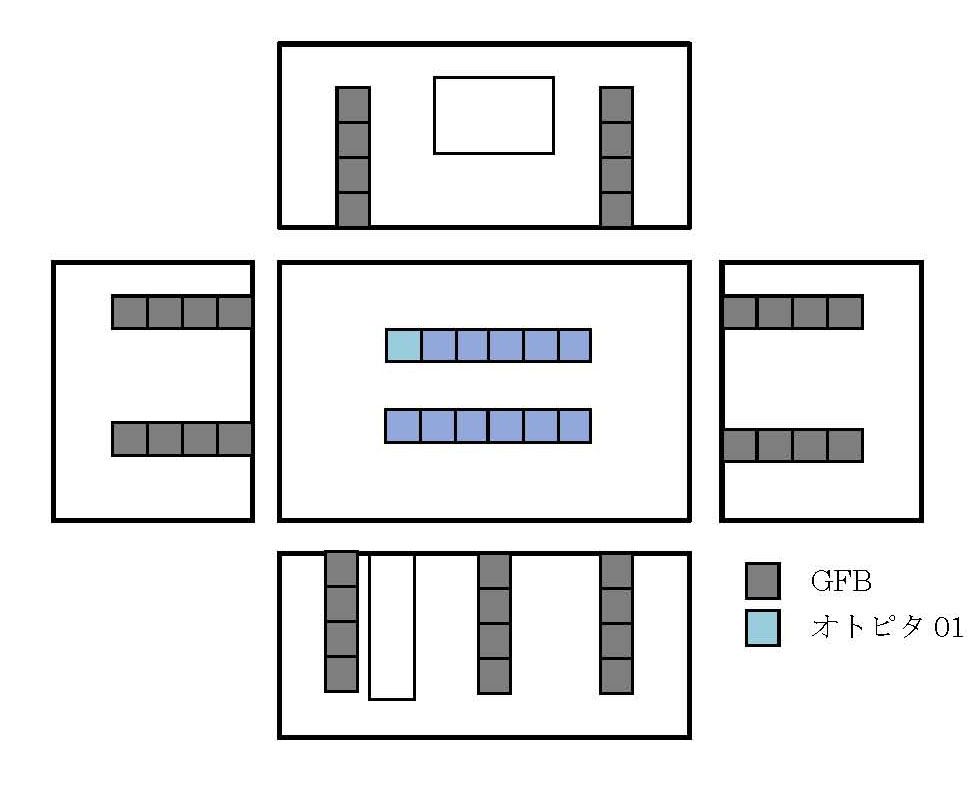

パネルの配置について補足しておこう。45x45cmのパネルを単位として、吸音壁はグラスファイバーの吸音パネルを32枚分、天井は市販の吸音材(オトピタ01)を12枚配置している。その配置図を下に示す。正面の壁は二重ガラス窓になっていて、後方には大建工業の防音ドアが設置されている。照明はスポットライトを前方に3基、後方に3基設置して、それぞれ独立に調光可能にしている。部屋を横長配置にしているため、スクリーンの設置には問題がある。スピーカーと聴取位置が近いため、スピーカーの手前にスクリーンを置くことは困難である。従って、スピーカーの上部に配置することとなり、10畳の部屋ではあるが、スクリーンのサイズは80インチが限度であった。電動スクリーンや天吊りプロジェクターが設置できるように天井材は補強してある。ただ、今回は手持ちの手動スクリーンを活用し、天吊り金具が入手できなかったため、プロジェクターは高い台の上に置いている。視聴者の頭のすぐ横にプロジェクターが来る感じである。部屋の電源についても述べておこう。コンセントに関しては、通常の1回路(最大20A)を配分している。壁にアース付きのコンセントを配しているだけで特別な対策はしていない。クリーン電源を通じて機器に供給することが前提である。以上が、ヘーベルハウスで建設した我が家のリスニングルームの概略である。(おわり)

2021.07.04

コメント(0)

-

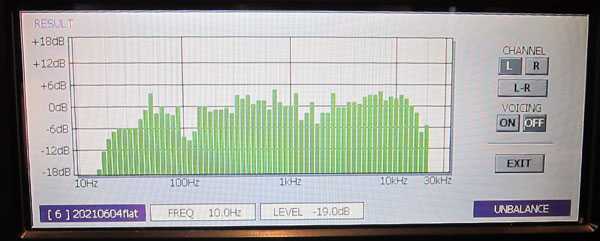

DG-48の調整(続きの続き)

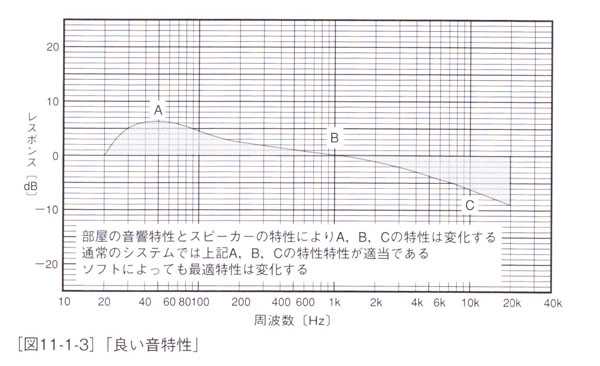

DG-48のVoicingと言う操作で、フラットな特性にしてしばらく聴いていたのだが、高音がだんだん騒々しく感じるようになった。ここで、石井伸一郎氏の「リスニングルームの音響学」に「良い音特性」という話が載っていたのを思いだした。50Hzで+6dBほど持ち上げ、1kHz以上の高域は1オクターブ当たり-2dBの減衰特性とするのが、「良い音」に聞こえる特性なのだそうである。実際に聴いてみると、重厚でスケールの大きい音になった。ただ、ちょっと重低音が響きすぎのようにも感じるし、高音も生々しさが後退したようである。そこで、補正量を半分とし、低音は50Hzで+3dB持ち上げ、高域は1オクターブ当たり-1dBの減衰という、以下の特性に設定してみた。ちなみに、これはDG-48のEqualizer機能を用いて実現している。メモリーしておけば、簡単に切り替えることができるのだ。この設定で聴いてみると、なかなかバランスが良く、自然な響きに聞こえることが分かった。クラシックの大編成のオーケストラを中心に聴く場合は、このくらいの設定がいいように思う。今回の調整はこれで良しとして、スピーカーの台座を3点支持のものに置き換えて固定することにした。ようやく、仮置きから解放された。当分はこの状態で楽しむ予定である。

2021.06.27

コメント(0)

-

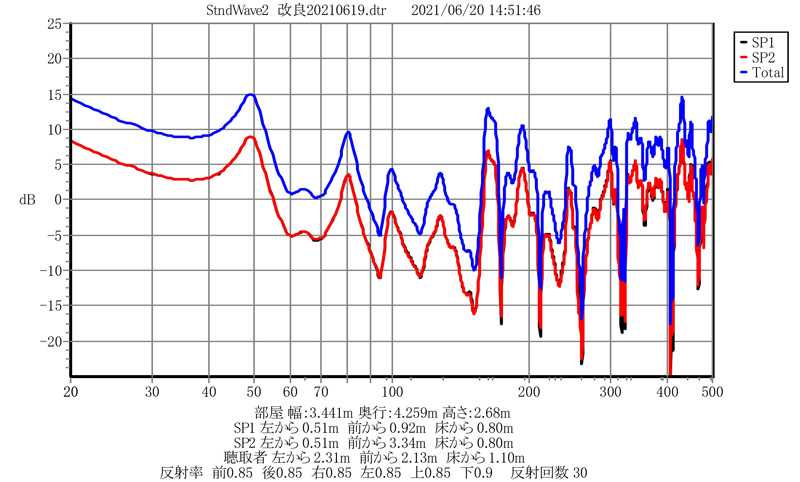

DG-48の調整(続き)

設計通りにスピーカーを配置したつもりになっていたのだが、重大な考え違いをしていたことに気が付いた。壁とスピーカーとの距離は遮音壁から測る必要があるため、内側の壁から測った距離より11cm大きくなるのだ。そして、前回の設計通りにスピーカーを配置しようとしても、箱が大きいため、壁にぶつかってしまうことが分かった。そこで、もう一度スピーカーと聴取者の位置を設計し直した。空気層の厚さ11cmを考慮してスピーカーを配置した。遮音壁から51cmと言うことは内側の壁から40cmとなり、何とか置くことができる。前回のグラフと比べると、150Hz付近のディップが少し深くなっているようだ。Lchの補正前の特性は以下のようになった。Rchの補正前の特性は以下のようになった。50Hzのあたりにピークがあり、100Hzを超えたあたりにディップがあるが、シミュレーションと特徴が一致している。今回は超低域についても、無理に特性を持ち上げずに、補正をもともとのスピーカーの再生帯域に限ることにした。30Hzまでフラット、20Hzで-6dBと言うところである。超高域も減衰しているが、スーパートゥイーターの置き方を指定の位置から変えると悪化するところから、ユニットの特性かと思われる。Lchの補正後の最終特性はこちら。Rchの補正後の最終特性はこちら。音を出してみると、重低音が自然な響き方になり、音楽の微妙なニュアンスが良く聞き取れるようになった。

2021.06.21

コメント(2)

-

リスニングルームの建設(7) 壁面の仕上げ

ずいぶん間が空いてしまったのだが、最後に部屋の壁面の仕上げについて説明しよう。石井式リスニングルームでは、完全反射壁と完全吸音壁を適当な割合で均等に配置することになっている。完全反射壁は合板、石膏ボード、突き板合板の順に貼り合わせたもの。完全吸音壁は450×450mmを単位としたパネル状のものが図のように縦3枚に並んで一体となっている。表面のサランネットはラッチではめ込むようになっているため、簡単に取り外せる。吸音壁は反射壁の中に、ほぼ均等に配置されている。パネル表面から後ろの遮音壁までの間は空気層として113.5mm取られていて(反射壁の後ろは80mm)、密度32kg/m3のグラスウールが充填されている。吸音壁の断面図を示す。下側が表面、上側が遮音壁側である。吸音壁の枠組みは厚み64.5mmで、サイドの反射壁の厚みは33.5mmである。いずれもその後ろは空気層となっている。もちろん、枠組みの内側や反射壁の裏側もグラスウールを充填した空気層である。パネル部分は別として、ほぼ、石井式の指定通りの壁の構造になっている。吸音壁の配置としては、パネルのサイズが規格化されているので、パネルの枚数を指定するだけで良く、残響設計が容易になる。前に述べたように、このパネルを側壁に36枚配置してある。天井はこの石井式壁構造を設置できないため、同一サイズのオトピタ01を12枚配置した。

2021.06.17

コメント(0)

-

DG-48の調整

最近ジメジメした日が多いので、DG-48のVoicing(音場補正)を行ってみた。典型的な気象条件の日に、データを取っておくことにする。まず、Lchの補正前の特性を示そう。100Hz付近に少しディップが出ているが悪くない特性である。補正をかけたときの特性はこちら。10kHz以上で少し減少しているのは、スーパーツイーターとの干渉が起きているのか。全体としては、フラットな特性が得られている。同様に、Rchの補正前の特性である。こちらも100Hz付近にディップが見られる。補正後の特性はこの通り。十分にフラットな特性である。なるべく補正量を少なくするために、スピーカーの位置を調整して、ディップが完全になくなるところを探してみようと思っている。この状態で音を出してみる。重低音がかなり増強されているので、スケールの大きい音になった。

2021.06.13

コメント(0)

-

アンプのメンテナンス(続)

今度は、ふだんメインに使用している6CA7(T)パラPPモノラルアンプ2台のメンテナンスを行った。こんな感じでメンテナンスを行っている。(あと、電圧測定はSanwaのマルチメーター使用)過去の記録を見ると、引っ越したあとメンテナンスしているので、3年ぶりのドック入りであった。前回紹介したアンプと異なり、調整箇所は差動アンプのバランス調整2カ所、出力管のバイアス調整4カ所とかなりあるのだが、ほとんど調整は狂っていなかった。2台の特性は良く揃っており、残留雑音は0.08mVから0.09mVと小さく、最大出力は65W程度(3%歪)と大きい。2台のレベル差も0.14dBと小さな値だ。メンテナンスが終了したので、早速システムにつないでみる。ゆとりのある音の広がりと、緻密でつやのある音色が印象的で、リファレンスのアキュフェーズより魅力的な音だ。前回のメンテナンスは暮れ正月の空き時間を見つけて急いで行ったものだが、今回はじっくり1日がかりで取り組むことができて調整自体を楽しむことができた。

2021.05.28

コメント(2)

-

まず1台メンテナンス終了

出力管差し替え可能アンプのメンテナンスが終了した。真空管の構成は、初段が12AT7、2段目が12AU7、出力段がEL34(UL接続)である。各部の電圧が正常であることをまず確認した。ただ、以前チェックしたときと比べて、残留雑音が0.45mV(Lch)、0.51mV(Rch)と少し大きくなっていた。ハム雑音が少し入っているようだ。もしかすると、電源の電解コンデンサーが劣化しているのかもしれない。左右のレベル差は0.24dBほどなので、合格とする。最大出力は両チャンネルとも30Wである。ひずみ率測定も順調に進んだ。問題ないので、早速、システムに接続して音出ししてみる。常用しているEL34(T)パラPPモノラルアンプ(上段)に変えて、このアンプ(下段)を鳴らしてみた。リファレンスのAccuphase P-300V(中段)に比べて引けを取らない充実した音だ。真空管アンプらしく音につやがある。部屋を少し暗くしてみると、球の灯りが見えてホッとする。

2021.05.18

コメント(0)

-

アンプのメンテナンス

包装をほどいてみたら、出力管差し替えアンプだった。このアンプは出力管を6CA7/EL34、6550、6L6GCなどに差し替えられる。初段管も12AT7、12AU7などいろいろ差し替えられる。ほとんど無調整ですむところがいいところだ。測定器のPanassonic・VP-7723オーディオアナライザーも修理から戻ってきた。買い直すよりもずっと安くすんだので良かった。まずはこのアンプをチェックして、次にいよいよEL34の3結パラPPアンプをメンテナンスする予定である。(メンテナンス中は使えないからね)

2021.05.16

コメント(2)

-

久し振りの投稿です

昨年のお正月に投稿して以来、ご無沙汰していました。仕事が忙しかったせいなのですが、この3月で定年退職したため、急に「毎日が日曜日」状態となりました。家を建ててから3年半経つというのに、まだ荷造りしたままのアンプ(たぶん)があります。それに、スピーカーもまだ固定していなくて、シートの上に載せてあるだけ…。最近、ディジタルイコライザーDG-48が故障して修理に出しました。アンプの測定をしようとしたら、オーディオアナライザーVP-7223Aが故障していたので、修理可能か問い合わせています。と言うわけで、まだ本格的な取り組みは始まっていない状態です。今年はオーディオにもう少し時間を使いたいですね。

2021.05.05

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。 このブログも開設してから15回目の正月を迎えたことになります。昨年はCDプレーヤーを買い換えようかと思って、アキュフェーズのプレーヤーを試聴したりしたのですが、購入には至りませんでした。唯一新しくなったのがクリーン電源で、PS-500から大容量のPS-1200に買い換えました。これで、真空管パワーアンプもクリーン電源から供給できるようになりました。音の差は…よく分かりません。あと1年で定年を迎えるので、そろそろアンプ製作を再開しようと思っています。今年もよろしくお願いします。

2020.01.03

コメント(0)

-

2019東京インターナショナルオーディオショウ

インターナショナルオーディオショウに行ってきた。ここでも、今年のトレンドはアナログプレーヤーである。YAMAHAのプレーヤーGT-5000はピアノブラックが美しい。(80万円なり)老舗のオルトフォンはとっておきのカートリッジ、MC Anna Diamond。(108万円なり)テクニクス、ラックスマン、デノンなど、国産メーカーはこぞって高級アナログプレーヤーを並べていた。ちょっと気になったのは、人の声や小編成のソースをかけている所が多かったことだ。さて、真空管アンプとしてはラックスマンの弩級プリアンプCL-1000が発売された。(160万円なり)マランツ7を踏襲したデザインはともかく、トランスを使ったアッテネーターや、バランス入出力へのトランス採用など、トランスメーカーとしてのメリットを最大限生かした意欲作だ。老舗マッキントッシュからも70周年を記念したモデルC-70が発売。(100万円なり)今回のショウで最も音が良かったのはこちら。ソナスファーベルのアイーダⅡである。(何とお値段はペアで1,380万円なり) 雄大な音場を形成して素晴らしかったが、お値段もスゴいので当たり前か。

2019.11.23

コメント(0)

-

真空管オーディオフェア2019

真空管オーディオフェアに行ってきた。今年は初日の午後に行ってみたのだが、台風のせいでまだ荷物が届いていないブースがかなりあった。興味深かったのは、スウェーデン製のOTLアンプ(上)とプリアンプ(下)。お値段は未定だが、プリは68万、OTLは120万くらいとのこと。イーケーオーディオもモデルチェンジ。今年は空いていたので、サンバレーの大橋氏の解説をゆっくり聞くことができた。音の傾向を表すチャートが面白い。タムラのブースでは、佐久間駿氏のメモリアル。絶大な人気があった。2日目は混みそうな予感がする。

2019.10.13

コメント(0)

-

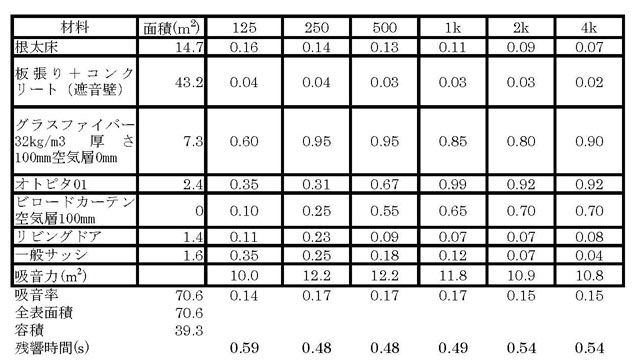

リスニングルームの建設(6)残響設計の詳細

では、残響設計の詳細について述べようと思う。石井式リスニングルームでは、完全反射壁と完全吸音壁を均等に配置することになっている。クラシックの場合、吸音部の面積を14~17%にすると良い。実際には「完全」な材料はあり得ないので、データを入れて計算することになる。天井は吸音壁を設置出来ないため、前回述べたように反射壁の上にオトピタ01と言う吸音材を貼り付けることにした。 部屋の全表面積は70.6m2、容積は39.3m3と計算される(m2は平方メートル、m3は立方メートル)。計算ソフトにある吸音材のデータで最も当てはまりそうなものを用いると、各周波数での計算値は以下のようになる。面積に吸音率を掛けたものを足し合わせたのが吸音力である。 床は床暖房の上にフローリングを貼っているので、根太床に最も近い。もっとも、スピーカー部分は振動対策として、床暖房なしに直接床を貼っている。板張り+コンクリートが反射壁を表し、グラスファイバー100mmと言うのが吸音壁に当たる。吸音壁は45x45cmの単位で設置し、これを36枚分確保した。天井に貼るオトピタ01も45x45cmのサイズで12枚とした。防音ドアと二重サッシのデータを入れ、カーテンを設置して開閉出来るようにしてある。残響時間のグラフは以下のように計算される。ここで、「吸音材追加なし」のグラフが上記の構成によるもので、これにオトピタ01をさらに4枚追加し、カーテンを閉じた状態が「吸音材追加あり」の状態となる。残響時間は前者で0.5s程度、後者で0.45s程度となるはずである。 ただし、反射壁を板張り+コンクリートというデータで代替しているのだが、実際には次回説明するように、遮音壁の後ろに空気層があり、ある程度低音の吸収があるのではないかと考えられる。そのために、125,250Hzのデータは吸音力が実際よりも少なめに出ていると想像されるのである。

2019.01.06

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。このブログも開設してから14回目の正月を迎えたことになります。昨年は新居も落ち着き、秋のオーディオショウにも参加することが出来ました。しかし、リスニングルームの建設に関する記事はまだ進んでいません。パワーアンプのメンテナンスが終了して、メインシステムに組み込まれました。今までで最高の音で鳴っています。今年はCDプレーヤーやネットワークプレーヤーの使い方も見直していく予定です。今年もよろしくお願いします。

2019.01.03

コメント(0)

-

リスニングルームの建設(5)残響設計の基本

だいぶ間が空いてしまったが、次は残響設計について述べる。まず、部屋の大きさであるが、横4.259m、縦3.441m、高さ2.680mとなった。(横型配置のため、横の方が長い)床面積は14.7m2(天井も同じ)、全表面積は70.6m2、容積は39.3m3と計算される。(ここでm2は平方メートル、m3は立方メートル)図面を以下に示そう。数字が食い違っているように思うかもしれないが、一番内側の3984×3166mmがダウンフロア部分の広さ、次の4032×3214mmは吸音壁の内側のサイズである。吸音壁の厚さ113.5mmの外側が遮音壁であるから、遮音壁のサイズは(4032+113.5×2)=4259mmと、(3214+113.5×2)=3441mmと求まる。 石井式リスニングルームの設計では、14~24%程度を全吸収壁とし、残りは全反射壁とする。クラシックで14%、ジャズで19%、ホームシアターは24%ということなので、クラシック中心の我が家では15%程度を目標とすることにした。実際の建築材料は理想的な全反射壁や全吸収壁ではないので、そのデータを入れて計算する必要がある。計算には音楽進学教室というホームページでダウンロードできるQONというソフトを用いるとよい。もちろん、EXCELで計算することも簡単であるが、データを入手する必要があるのだ。QONというソフトでは、吸音材料のデータが提供されているので使いやすい。 石井式リスニングルームでは、床以外の壁や天井には均等に吸収壁を配置する必要がある。しかし、一つ大きな問題が生じた。ヘーベルハウスの標準防音仕様では天井を吊っているため、天井に吸音壁を設置することが重量の関係で不可能なのである。そこで、天井については大建工業のオトピタ01という壁取り付け用の吸音材を釘で打ち付けて取り付けることにした。

2018.11.25

コメント(0)

-

インターナショナルオーディオショウ2018

久しぶりに東京インターナショナルオーディオショウに行ってみた。入場無料であるが、秋のオーディオショウの中では最もよい音が聴けるショウである。 プスバンの新作。845とナス管300B。 トライオードの真空管アンプとスペンドールのスピーカーの組合せ。安心して聴ける音。 今回アナログが話題だった。アナログと言えばオルトフォンを避けては通れない。 テクニクスが本格的に復活。話題のダイレクトドライブターンテーブルSP10。 マッキントッシュのC1100真空管プリ。一番下は最新のデジタルプリ。 ナグラのHD PRE、お値段は700万円。 OCTAVEからミニアンプが発売。120万円とは。 QUADのヘッドフォンと専用アンプ。お値段は高め。 今回一番驚いたのはベイズオーディオのスピーカー。空中に浮かぶ軽量スピーカーから重低音が出て、臨場感の広がりがすごい。

2018.11.21

コメント(0)

-

真空管オーディオフェア2018

ここ数年、真空管オーディオフェアにはご無沙汰していたのだが、今年は久しぶりに見て回ることができた。販売会場の様子である。確実に平均年齢が上がっている感じがする。音楽之友社から、ラックスマン提供の真空管ハーモナイザーが出ていた。これを通すと、真空管らしい音になるというもの(キット13,000円)。レジェンド・佐久間駿氏がサン・オーディオのブースに元気な姿を見せていた。この他、新忠篤氏もGIPラボのブースに登場していた。サンバレーの大橋氏も絶好調のようだ。WE13Aの復刻版が登場。かなり低音も出て、スケールの大きい音を出していた。このフェアにあまり新しいものはないが、真空管アンプには根強いファンが多いようである。さて、秋葉原のラジオデパートにあるノグチトランスが閉店するという悲しいニュースがあったので、行ってみた。オリジナルのトランスについては、ゼネラルトランス販売という会社が引き継ぐそうである。このニュースを聞いて、ホッとした方も多いのではないか。

2018.10.07

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。このサイトも開設してから13回目の正月を迎えたことになります。昨年は家の建て替えという大きなイベントがあったため、仮住まいに移っていました。そのため、オーディオイベントへの参加もままならず、ブログの更新も全くストップしていたことをお詫びします。10月に新居が完成しました。10畳のリスニングルームは新石井式で設計したものです。今まで使っていたリスニングルームと広さはほぼ同じですが、驚くほど音が良くなりました。このリスニングルームの設計と施工については、このブログで紹介中です。引っ越しの荷物整理をしていたら、パワーアンプのシャーシーなどのパーツや、真空管のストックがたくさん出てきました。いろいろ作りたいものがあったことを思い出しましたので、追々製作記を紹介していければと思っています。今年もよろしくお願いします。

2018.01.01

コメント(0)

-

リスニングルームの建設(予告編)

だいぶ間が空いてしまったが、実はリスニングルームはすでに完成している。10月に入居してもう2ヶ月が過ぎた。設計は石井式リスニングルームに準拠している。横に入っている線はダウンフロアにしている部分で、通常はその上が床面ということになる。吸音材が部屋の周囲に均等に入っているのが石井式リスニングルームの特徴である。天井だけは吸音材の加工が出来なかったので、ダイケンのオトピタという吸音壁を張り付けてもらった。ここにオーディオ機器を入れたところである。スピーカーはタンノイ・GRFメモリー/HEである。アキュフェーズのDG-48を使って部屋の特性を測定してみた。Lチャンネルは少しディップがあるが良い特性だ。Rチャンネルはかなりフラットでよい特性だ。音を聴いて驚いた。実に分解能の良い音である。響きが自然でムリがない。詳しくは追々書いていこうと思っている。

2017.12.22

コメント(0)

-

リスニングルームの建設(4) 標準防音仕様

ここのところ、確定申告や出張などで更新が滞っていた。 まだ、設計のコンセプトについて述べていなかった。リスニングルームの設計で大切なのは、1に遮音、2に残響、そして快適さ、使いやすさであろう。 まず、遮音について考えてみよう。ダイナミックレンジとして、最大音圧レベル110dB、最小30dBを想定している。これを達成するために、暗騒音を30dB以下に抑えたい。また、110dBの音量を出しても他の部屋への音漏れは40dB以下に抑えたい。 暗騒音30dBの条件は環境に依存するが、幸い静かな住宅地なのでたぶん問題はなかろう。エアコンや換気扇は少し心配があるが切ってしまえばよい。暖房としては騒音のでない床暖房を設置することにした。しかし、最大音量110dBの条件はなかなか難しいところであり、70dB(110dB-40dB)の減衰量を単独の壁で達成することは難しい。今回は、リスニングルームを1階の角に設置した。隣室は居住スペースではないため、問題は2階との遮音と言うことになる。 ヘーベルハウスの標準防音仕様では、天井は図のように遮音ジョイントで吊り天井になっていて、その内側に壁と同じ遮音壁構造がある。さらに、上階との間にはヘーベル板(軽量コンクリート板)があるため、施工が適切であれば相当の遮音が期待できる。いずれにしても、遮音は費用のかかるところなので、標準防音仕様で良しとして、施工を細かくチェックしていくことにする。

2017.04.02

コメント(0)

全305件 (305件中 1-50件目)

-

-

- 【楽天市場】☆☆楽天おかいどくお買い…

- 和柄ミッキーファン必見!ディズニー…

- (2025-11-12 09:05:00)

-

-

-

- パソコンサポーターがすすめるパソコ…

- ◎新品 デスクトップパソコン PC IPAS…

- (2025-11-14 10:35:46)

-

-

-

- ジャンクパーツ

- 秋原他でのお買い物250111ハーフその…

- (2025-02-15 18:03:22)

-