この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2021年10月15日

「準備」と「点検」で成功させよう 定期テストに立ち向かうために

はじめに

期末テストまであと1か月ほどです。前のテストより成績を上げたい、もっと解けるようになりたいとだれでも思います。でもどうしたらよいの。そんな人はぜひつぎの記事を読んでください。

まずポイントはふたつ。いずれも実行できるとできることが実感できます。身についたら次のレベルをいずれ紹介します。ではまずふたつのポイントを説明します。

ふたつあるポイント

定期テストで取り組みたいポイントふたつです。それは「準備」と「点検」。ありふれた言葉のようですが、その中身について紹介します。長年生徒たちとやっている方法です。ぜひ実行してみてください。

1.「準備」とは

定期テストの学習のには準備が決めて。テストの1か月前にはじめると無理なくできます。手順です。

?@日常

ノートやプリントで先生の発言など欠けている個所をおぎなう(とてもたいせつ)。

?A1か月前〜1週間前

その日の授業のノートやプリントを5分ほど見直すか、ワークなどの例題を解き、まちがいの左に印を残していく。

「準備」はこれだけ。

2.「点検」とは

準備ができたら、「点検」の作業をすすめます。「準備」と「点検」を数日おいて並行しておこないます。「準備」ができたところから「点検」します。

?@1か月前

試験範囲を最初から「準備」1-?の手順のとおり、例題レベルでチェック。

?A2週間前

類題を解いてみる。1-?Aの印をつけたまちがい個所を全部点検していく。

?B1週間前〜直前

試験範囲全体について、定期テスト対策問題のレベルを解いてみる。

これらでまちがいやすいところを把握、その部分の教科書やノートを読み直し、ふたたび印の場所をやり直す。

おわりに

これで試験範囲のウィークポイントがどこか頭に入ります。どこまで完璧をめざせるかは欲しい点数で決まります。

つまり早く準備できればどこまで仕上げるかも余裕を持ちつつ自分のペースでできます。これで、まちがいにくくなりますし、解く時間をはやくできます。

こうした学習方法は実技教科だけでなく、主要5教科でもほぼ同じです。

期末テストまであと1か月ほどです。前のテストより成績を上げたい、もっと解けるようになりたいとだれでも思います。でもどうしたらよいの。そんな人はぜひつぎの記事を読んでください。

まずポイントはふたつ。いずれも実行できるとできることが実感できます。身についたら次のレベルをいずれ紹介します。ではまずふたつのポイントを説明します。

ふたつあるポイント

定期テストで取り組みたいポイントふたつです。それは「準備」と「点検」。ありふれた言葉のようですが、その中身について紹介します。長年生徒たちとやっている方法です。ぜひ実行してみてください。

1.「準備」とは

定期テストの学習のには準備が決めて。テストの1か月前にはじめると無理なくできます。手順です。

?@日常

ノートやプリントで先生の発言など欠けている個所をおぎなう(とてもたいせつ)。

?A1か月前〜1週間前

その日の授業のノートやプリントを5分ほど見直すか、ワークなどの例題を解き、まちがいの左に印を残していく。

「準備」はこれだけ。

2.「点検」とは

準備ができたら、「点検」の作業をすすめます。「準備」と「点検」を数日おいて並行しておこないます。「準備」ができたところから「点検」します。

?@1か月前

試験範囲を最初から「準備」1-?の手順のとおり、例題レベルでチェック。

?A2週間前

類題を解いてみる。1-?Aの印をつけたまちがい個所を全部点検していく。

?B1週間前〜直前

試験範囲全体について、定期テスト対策問題のレベルを解いてみる。

これらでまちがいやすいところを把握、その部分の教科書やノートを読み直し、ふたたび印の場所をやり直す。

おわりに

これで試験範囲のウィークポイントがどこか頭に入ります。どこまで完璧をめざせるかは欲しい点数で決まります。

つまり早く準備できればどこまで仕上げるかも余裕を持ちつつ自分のペースでできます。これで、まちがいにくくなりますし、解く時間をはやくできます。

こうした学習方法は実技教科だけでなく、主要5教科でもほぼ同じです。

タグ: 学習法

2021年10月01日

色面の構成と要素 復習問題(2)

色面の構成と要素の学習を先週おこなった方、ちょうど1週間がたちました。さて覚えているでしょうか(問題形式が前回とちがう問題を準備しました)。さあ、復習問題を解いてみましょう。

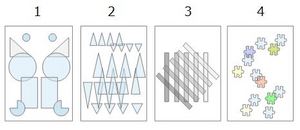

問1.次の(1)〜(4)の作品で使われている構成美の要素は何か。下の(あ),(い)のふたつの語群の中からひとつずつ選んで答えよう。(例 ?@−A)

(あ)

?@シンメトリー ?Aリピテーション ?Bグラデーション

?Cリズム ?Dアクセント ?Eプロポーション

?Fコントラスト ?Gバランス

(い)

A.同じ形(単位になる形)を繰り返す構成

B.点や線を中心に上下左が対応する構成

C.形の大きさや長さなどの割合、程よい割合を持つ構成

D.色や形が段階的に変化する構成

E.色や形などの連続的な変化や繰り返しから受ける動き。

音楽のリズムと似た視覚を通した動きの構成

F.性質が反対の色や形を組み合わせ強い効果を出す構成。

G.色や形の効果で部分を強調し全体の感じを引き締める構成。

H.上下左右で色や形の組立ては違うが釣り合いが取れている構成。

答え (1)?@—B (2)?E—C (3)?B−D (4)?A—A

PR

中学 美術を ひとつひとつわかりやすく。

問1.次の(1)〜(4)の作品で使われている構成美の要素は何か。下の(あ),(い)のふたつの語群の中からひとつずつ選んで答えよう。(例 ?@−A)

(あ)

?@シンメトリー ?Aリピテーション ?Bグラデーション

?Cリズム ?Dアクセント ?Eプロポーション

?Fコントラスト ?Gバランス

(い)

A.同じ形(単位になる形)を繰り返す構成

B.点や線を中心に上下左が対応する構成

C.形の大きさや長さなどの割合、程よい割合を持つ構成

D.色や形が段階的に変化する構成

E.色や形などの連続的な変化や繰り返しから受ける動き。

音楽のリズムと似た視覚を通した動きの構成

F.性質が反対の色や形を組み合わせ強い効果を出す構成。

G.色や形の効果で部分を強調し全体の感じを引き締める構成。

H.上下左右で色や形の組立ては違うが釣り合いが取れている構成。

答え (1)?@—B (2)?E—C (3)?B−D (4)?A—A

PR

中学 美術を ひとつひとつわかりやすく。

タグ: デザイン