PR

X

カレンダー

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

テーマ: パワースポット・遺跡・文化財(239)

カテゴリ: 南風原町

(照屋の石獅子)

沖縄本島南部の「南風原町」は沖縄県で唯一海に面してい町として知られており、この町の中南部に「照屋集落」があり方言で「ティーラ」と呼ばれています。隣接する「本部集落・喜屋武集落」と合わせた三部落は「サンカ/三箇」と称され、お互いに社会的関係が深く「ノロ/祝女」の祭祀管轄も同一の区域でした。「照屋集落」は「南風原町」の面積の3.3%を占める比較的小さな集落となっています。1635年に発行された各間切の石高が記されている「琉球国高究帳」には「照屋」の名前は確認できませんが、1713年に琉球王府により編纂された「琉球国由来記」には『照屋村』と記されています。また近世中期に作成された「御当国御高並諸上納里積記」には『照屋村』、更に1871年に編集された「上り絵図郷村帳」には『てるや村』との記述があります。

(デームイモー)

(デームイモー/照屋の石獅子)

(デームイモーの御嶽)

(デームイモーの御嶽/祠内部)

「照屋集落」の北西部に「南風原町立南星中学校」の東側に隣接する「デームイモー」があります。「デームイモー」は集落で現在唯一の丘陵地で、この一帯には「ウフヤ/大屋・ナカシジ/仲筋・ミーヤシチ/新屋敷・ニシバラ/西原・カニグスク/金城」などの集落草分け旧家が位置する「フルジマ/古島」となっています。「デームイモー」の頂上には僅かな平場があり石獅子と御嶽の祠が祀られています。グスク時代には「デームイモー」は集落北東部にある「兼城集落」の「内嶺グスク/兼城グスク」や、集落西側に隣接する「津嘉山集落」の「仲間グスク」の見張り場や狼煙をあげた「フィータティモー/火立毛」であったと言われています。旧暦6月15日の米の豊年祭である「六月ウマチー」の際に「デームイモー」の御嶽は「ナカシジムンチュー/仲筋門中」により祈願されています。また旧暦6月26日の雨乞い祈願の「アミシヌウガン/雨寄ヌ御願」でも御嶽の祠が拝されています。

(照屋ノロ殿内/ヌンドゥンチ)

(照屋ノロ殿内/祠内部のヒヌカン)

(照屋ノロ殿内/祠内部)

(照屋ノロ殿内/祠内部)

「デームイモー」の東側丘陵麓に「照屋ノロ殿内」があり「ヌンドゥンチ」とも称されています。旧暦1月4日の「ハチウガン/初御願」で「照屋ノロ殿内」が拝まれる際には、初めに向かって左側の「ヒヌカン/火の神」から拝まれます。この「ヒヌカン」について「琉球国由来記」には『本部巫根神所火神 照屋村 毎年三・八月、四度御物参之有祈願。且、稲穂祭三日崇之時、花米六合・五水弐合 照屋大屋子、花米三合五勺・五水二合、照屋村 百姓、花米九合・五水二合、本部 地頭、花米一升二合・五水三合、本部 百姓、五水弐合、喜屋武村 地頭、花米三合、喜屋武村 百姓、供之。本部巫祭祀也。』と記されています。また、ノロが祭祀を行う「神アサギ」について「琉球国由来記」には『神アシアゲ之殿 照屋村 稲二祭之時、花米七合宛・五水壱沸宛・神酒一宛 照屋大屋子、神酒壱宛・穂・シロマシ壱器 百姓、供之。本部巫祭祀也 此時、巫一人・居神二人、百姓中ヨリ盆拵馳走仕ル也。』との記述があります。

(照屋ノロ殿内)

(照屋ノロ殿内/祠内部)

(今帰仁への遥拝所)

(ガヂー)

「照屋ノロ殿内」の祠内部に向かって右手には御神体である霊石が祀られており「ハチウガン」から旧暦1月27日まで衣として紙を巻き付ける風習がありました。また旧暦3月3日は「フーチゲーシ/風気返し」を行う日で「ヤナムンゲーシ/悪物返し」とも呼ばれました。かつて「照屋ノロ殿内」の前で豚もしくは牛を潰して血液をタライに入れておき、各家庭は桑の枝とススキを3本づつ束ねた「ゲーン」に血液を付けて持ち帰り魔除けとして屋敷の四隅や門に供えました。「照屋ノロ殿内」の東側に隣接する拝所は「ナチジン/今帰仁」への「タンカー/遥拝所」で、かつては「照屋ノロ」を排出した集落草分け旧家の「ナカシジ/仲筋」のみが拝んでいましたが、現在では村の人々にも拝されています。さらに「照屋ノロ殿内」の東側には「ガヂー」という道があり、かつて「照屋ノロ」が馬に乗って通っていた道であると伝わっています。

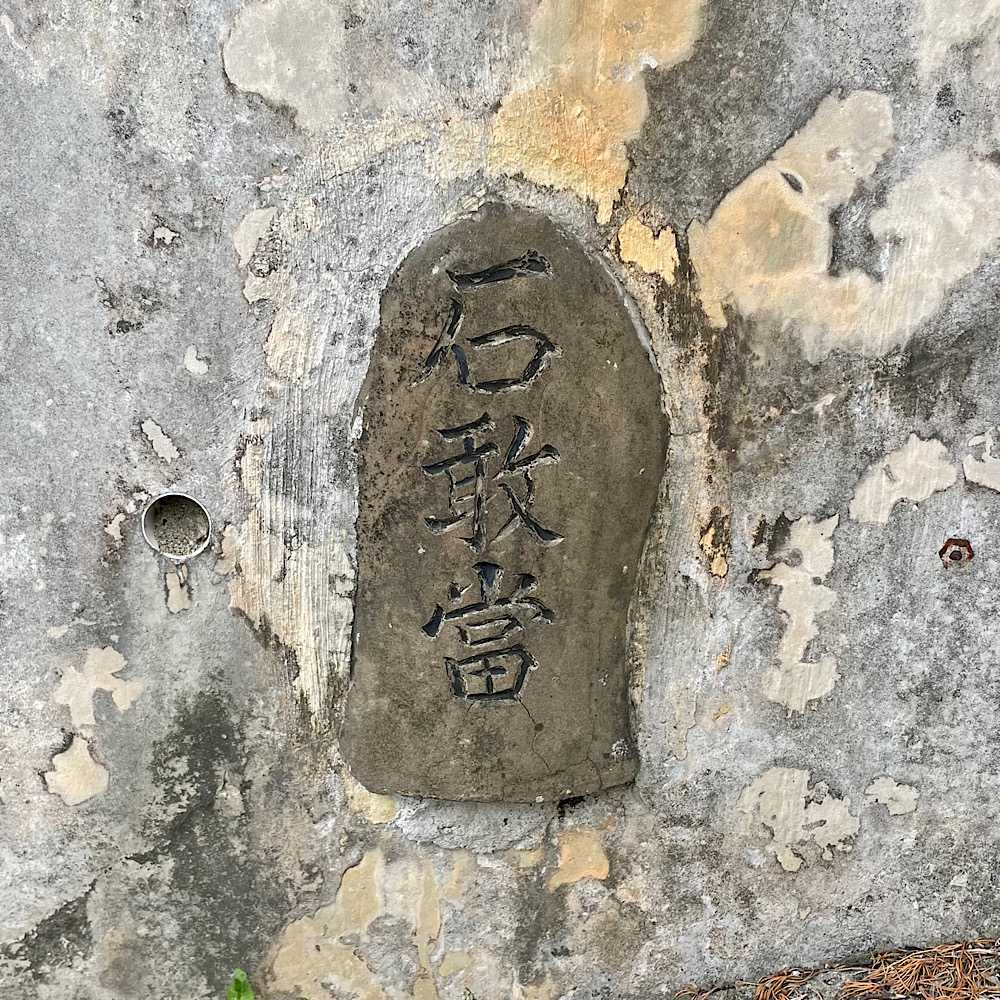

(石敢當)

(ティラジョー/テラゾーの屋敷跡)

( ティラジョーガー/テラゾーガー)

(ユンヌカー/弓取り井泉)

「ガヂー」を東側に抜けると「 ティラジョー/テラゾー」の屋敷跡があり、その北側には「ティラジョーガー/テラゾーガー」があります。この井戸の水は「ソーケーミジ/アカミジャー」と呼ばれ飲料水には適さず、大きな「カーミ/甕」に水を溜めて洗濯用水などに使用していました。「ティラジョーガー」の西側には「ユンナカー/弓取り井泉」があります。ある昔『この地に弓矢を射れば水が湧いてくる』とのお告げがありました。その通りに弓矢を射ると水が湧き出したとの伝承があり、この井戸の名称になったと言われています。「ユンナカー」の水はとても清らかで美味しいと評判で、正月の若水はこの井戸から汲んでいました。飲料水としての井戸で洗濯は禁止されており、旱魃の際にも決して枯れる事がなかったと伝わります。その為、水不足の時は「ユンナカー」に番屋を作り、集落の「ジュウニンガシラ」が泊まり込みで水の番をしていました。

(イシジャーガー)

(イシジャーガーのウコール)

(イシジャーヌシー)

(イシジャーヌシーのウコール)

「デームイモー」南西側の麓にかつて「イシジャーガー」がありました。集落の住民が増えた大正時代に石ころばかりの原に「イシジャーガー」の井戸を掘り飲料水を確保したと言われています。現在はアパートが建てられており、井戸跡にはウコールが設置され水神への感謝を祈る拝所となっています。「イシジャーガー」の西側で「南風原町立南星中学校」の入り口付近には「イシジャーヌシー」の岩があります。「照屋村」の西側に隣接する「津嘉山村」の勇猛で富豪であった「安平田子/アヒダシー」が琉球王府に攻められ傷付き、この場所まで逃げて来ましたが岩の間で息絶えたと言われています。「照屋集落」では「イシジャーヌシー」と呼ばれていますが「津嘉山集落」では「チマダヌシー」の名称で知られています。「イシジャーヌシー」にはウコール(香炉)が設置されており、現在でも「安平田子」の子孫により拝されています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[南風原町] カテゴリの最新記事

-

南風原サンカを通る伝統工芸の道@南風原町… 2023.11.28

-

安平田の御嶽とナガモーの拝所@南風原町「… 2023.11.10

-

ムラのサーターグミと本部古島の拝所@南風… 2023.10.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.