PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

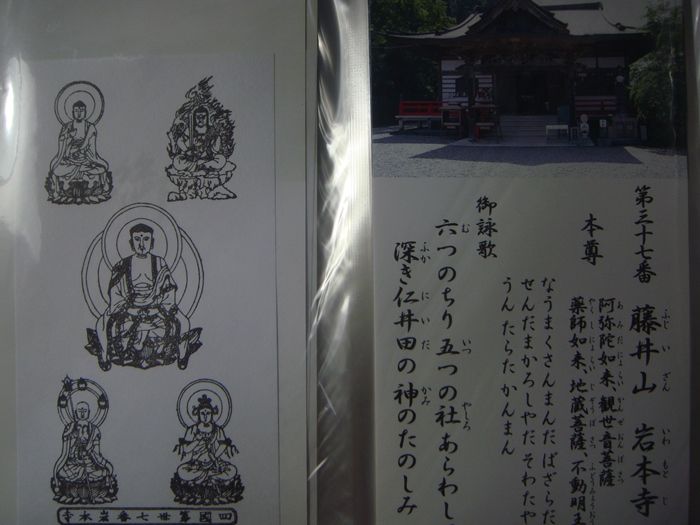

37番札所:岩本寺(いわもとじ)

この日は3月28日、四国八十八ヶ所お遍路の旅の2日目。

須崎市のホテルの部屋からの日の出の光景を楽しむ。

部屋のカーテンを開けると東の空が赤く染まっていた。

時間は6:20。

そして日の出の場所の山の端が輝き始めた。

山の端をズームで。木々の間から太陽の輝きがそして、そして日の出の瞬間。

そして太陽が半分姿を現す。

太陽が完全に姿を現す。

時間は6:24。

そして朝食なしでホテルを出発しこの日の最初の寺、岩本寺を目指す。

新荘川に架かる橋を渡る。朝日が前方に。

須崎西ICから高知自動車道(無料区間)を利用する。

高知自動車道は途中、濃霧が発生していた。

四万十町中央で高速を下り、少し走ると岩本寺に到着。

ホテルから岩本寺までの走行ルート。

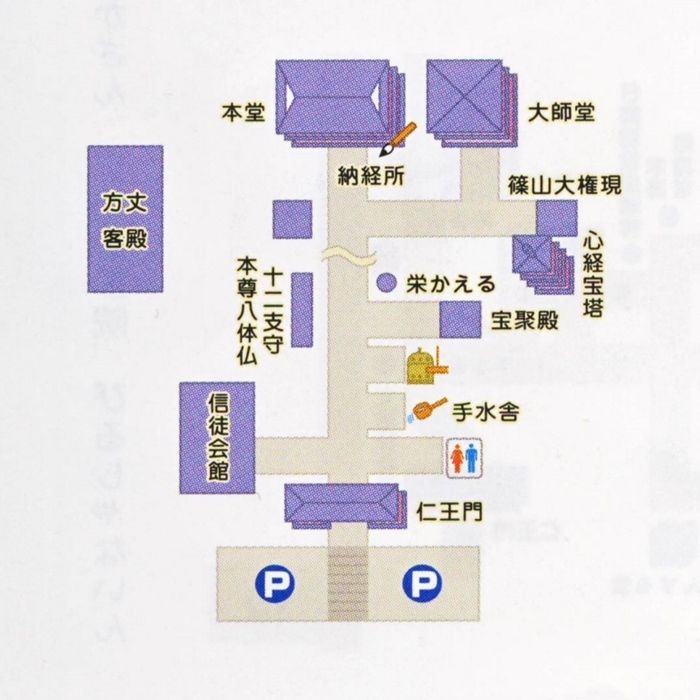

境内配置案内図。

山門(仁王門)を入ると左に手水場、納経所、右手に聖天堂、鐘楼があり、正面右手に

本堂が建つ。

本堂の左には水天宮、鐘楼の奥に大師堂がある。本堂の正面に、土産物を売っている売

店と宿坊があり、トイレもここで借りる。境内の裏手には土佐くろしお鉄道の線路が通り、

参拝中に列車の姿を見ることができる。

岩本寺 入口。

正面に仁王門。

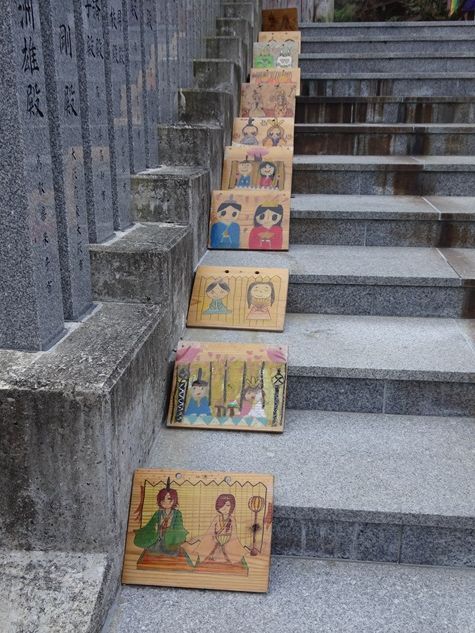

階段の両側には、板に描かれたひなまつりの子供達の絵が飾られていた。

仁王門の扁額には「藤井山」と、

仁王門。

阿形像。

吽形像。

手水場。

修行大師像。

大聖歓喜自在天。

平成8年に落慶した堂は、木造でありながら円形という珍しい建物。本尊は大聖歓喜自在天で、

歓喜天や大聖歓喜天と言つた名前でも知られている。

一般には商売繁盛、夫婦円満、子授け祈願、病悩祈願、盗難退散、財宝成就の民間信仰の

対象として有名。頭は象、体は人間の姿をしており、単身と双身がある。

双身のものには夫天が象頭、婦天が猪頭という珍しいものもあるそうだが、この寺に

安置されているのは双方とも象頭の双身のものと。

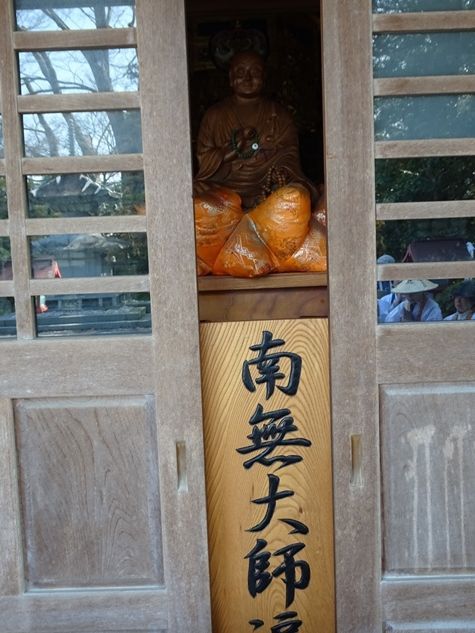

大師堂。

200年の歴史を持つと。

五鈷杵(ごこしょ)。

中央の刃の周囲に四本の刃を付けたもの。

開山堂。

本堂。

江戸時代以前の37番札所は仁井田五社(仁井田大明神、現・高岡神社)であった。

天平年間(729~49)行基菩薩が神宮寺の福円満寺をはじめとする7ヶ寺を開創。

弘仁年間(810~24)弘法大師が仁井田大明神を五つの社に分けて五社大明神とした。

さらに5つの寺を建立し、先の7ヶ寺と合わせて仁井田十二福寺と称し、神仏習合の霊場

として栄えた。

福円満寺が廃寺となった後は岩本寺が別当となった。明治の神仏分離で廃寺となるが、

明治22年(1889)再興された。

空海の七不思議伝説が伝わると。

子安桜(この桜に祈れば安産する)、三度栗(一年に三度も実るようになった)、

口なし蛭(ヒルが血を吸わなくなった)、桜貝(桜の花がみんな貝になった)、

筆草(ねじ花)、尻なし貝(巻貝に棘のあるもの)、戸たてず庄屋(泥棒が入らなくなった)

であると。

本堂内。

「五仏宝殿」の扁額が。

藤井山 五智院 岩本寺(ふじいさん ごちいん いわもとじ)

宗派 真言宗智山派

本尊 不動明王 聖観世音菩薩 阿弥陀如来 薬師如来 地蔵菩薩

創建 (伝)天平年間(729年 - 749年)

開祖 (伝)行基、聖武天皇(勅願)

所在 高知県高岡郡四万十町茂串町

本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん/ おん ころころ せんだりまとうぎ そわか/

おん あろりきゃ そわか/ おん かかかびさんまえい そわか/

のうまく さんまんだ ばざらだん せんだ まかろしゃだ そわたや

うんたら たかんまん”

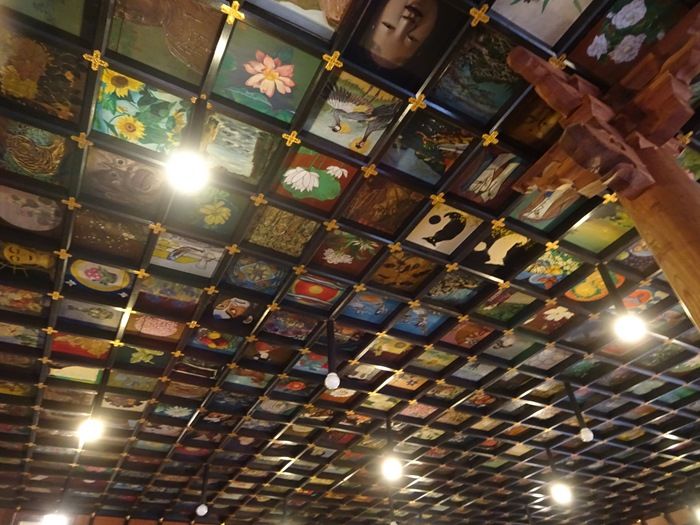

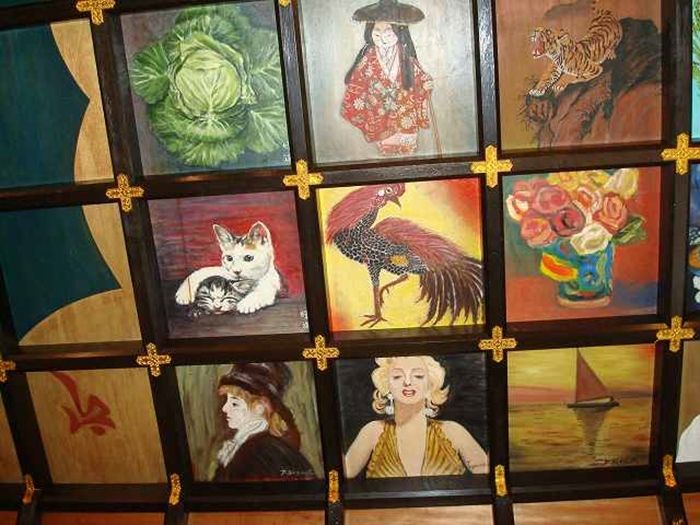

1978年に新築された本堂の天井には画家や一般市民が書いた575枚の天井絵が飾られていた。

地元の県展出品者からアマチュアまで約400名が描いたもので、洋画や日本画、水彩画など

さまざまな手法で描かれていると。

花鳥風月に混じってマリリン・モンローの艶然たる微笑が写真中央下に。

鐘楼と観音様。

鐘楼。

岩本寺の中心には鐘楼堂がどどんと。

露座の子育観音。

右に水天宮。

水難除けと安産祈願の神として信仰されていると。

境内にある地蔵群。

聖観世音菩薩像か?

法隆寺の救世観音像に似ているが。

客殿、方丈。

奥に本堂、手前に鐘楼。

納経所。

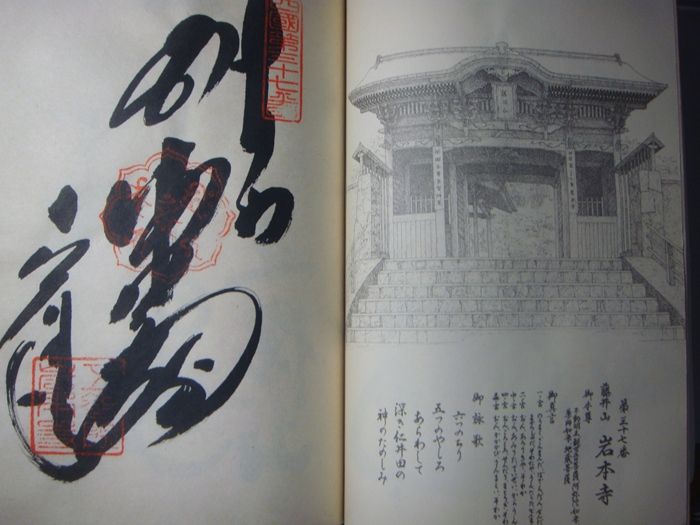

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

鐘楼と修行大師像。

境内から仁王門を。

院号の「五智院」と書かれた扁額。

無相居士之碑。

境内全体を。

修行大師像を見上げる。

--------------------------------------------------------------------------------------------------

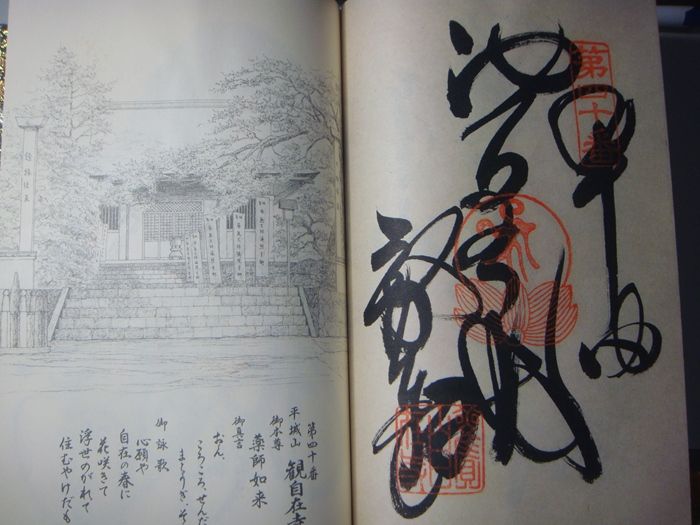

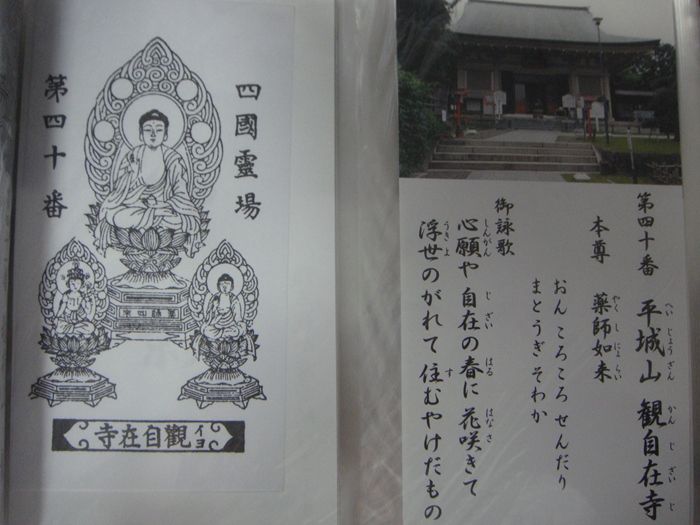

40

番札所:観自在寺(かんじざいじ)

以下40番札所:観自在寺から65番札所:三角寺までは愛媛県の寺院ですので

色

も変えました。

岩本寺から国道56号線(中村街道)を利用して38番札所、観自在寺に車を進める。

市ノ瀬の山々も桜が満開となっていた。

土佐佐賀駅付近を走る「くろしお中村線」の列車。

土佐白浜手前よりの土佐湾の絶景。

白浜海岸休憩所から四万十町方面を振り返る。

光る土佐湾の海。

ここから本来ならば38番札所:金剛福寺、39番札所:延光寺へと向かうのであるが

この2寺は既に2015年9月に日本百名城スタンプラリーの途中に参拝したのであった。

既にブログアップしているので下記リンクからアクセス願います。

38番札所:金剛福寺

39番札所:延光寺

宿毛市手前の松田川手前からの山の景色。

くろしお宿毛線の東宿毛駅(ひがしすくもえき)。

(愛称)早稲田・梓駅の文字の看板が。

何故この地に早稲田の文字があるのかと思ったが、帰宅後ネットで調べてみると

それは、明治時代に大隈重信と共に早稲田大学の前身である東京専門学校の設立に尽力した、

法学者・政治家である小野梓の出身地が宿毛市だからとのこと。

車は 高知県

から 愛媛県

に入り更に進む。

そして観自在寺仁王門に到着。

岩本寺から観自在寺までの走行ルート。

山門前の満開の桜が迎えてくれた。

境内配置案内図。

仁王門を入ると右手に手水場、鐘楼、八角堂が、左に信徒会館が建つ。

左に十二支守本尊、右に平城天皇遺髪塔、心経宝塔がある参道の正面奥に本堂が建ち、

右手に大師堂がある。納経所は本堂の中にある。

仁王門には山号の「平城山」の扁額が。

現在の額は高野山第401世座主の筆によるものと。

そして現在の門は、1910(明治43)年 観自在寺が消失した後、町内の大工が大師信仰による

大病全快の礼として、1911年に建立したもの。

総ケヤキ材を用い、地上から屋根まで7m、幅6mの堂々たるもの。町指定の文化財。

仁王門からの境内そしてその先に本堂が見えた。

仁王阿形像。

仁王吽形像。

手水舎。

鐘楼が右手に。

鐘を撞かせていただきました。

お忘れぽっくり地蔵。

説明板には

「お地蔵様は私達の苦しみ、悩みを除き、大慈悲心を以って福徳を与え、

中道無間の苦しみを除き安楽な世界へお導きくださる菩薩さまです」

と書いてあった。

宝聚殿八角堂。

本尊 文殊菩薩・弁財天。

平城山に伝わっている宝物を収納展示すると同時に、

学業成就・受験祈願のため、文殊菩薩を祭祀されていると。

修行大師像。

八体仏十二支守本尊。

一枚岩をくり抜いた光背を背負った八体仏。

自分の干支の仏様にお水をかけて願いを成就するのだと。

境内に「栄かえる」の石像が。

そばの石碑に次のように書いてあった。

親子孫と三かえる

お金かえる

福がかえる

病気が引き(ひき)かえる

本堂。銅葺き入母屋造り。

寺伝によれば平安時代初期の大同2年(807年)平城天皇の勅願によって、空海は、

一本の霊木から本尊の薬師如来、脇持の阿弥陀如来、十一面観世音菩薩を刻み安置して

開創したと伝えられている。このとき残った霊木に庶民の病根を除く祈願をし

「南無阿弥陀仏」と彫ったと云われる。

また、平城天皇は勅額「平城山」を下賜し、当地に行幸されたと云われ、一切経と

大般若経を奉納を奉納し、毎年勅使を遣わして護摩供の秘法を修したとされている。

江戸時代初期の寛永 15

年 (1638

年 )

に京都の空性法親王が巡拝、薬師院の号を受けた。

その後、宇和島藩主伊達宗利の勅願所になったという歴史をもつ。一時は七堂伽藍を持ち

四十の末寺を有したが、火災で消失。延宝 6

年 (1678

年 )

に再建されたが、

昭和 34

年( 1959

年)に失火で本堂を焼失、現在の本堂はその後に建立された。

平城山 薬師院 観自在寺(へいじょうざん やくしいん かんじざいじ)

宗派 真言宗大覚寺派

本尊 薬師如来

創建 (伝)大同 2

年( 807

年)

開祖 (伝)空海(弘法大師)

所在 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 2253-1

本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”

納経所は本堂内部の右側。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

観自在菩薩像。

大師堂。

五鈷杵(ごこしょ)。

中央の刃の周囲に四本の刃を付けたもの。

お大師様のお姿が。

奥之院「篠山大権現」遙拝所。

本堂と観自在菩薩像。

信楽焼きの狸も、お遍路さんの格好をしていた。

心経宝塔が奥に。

大師が平城天皇の病気平癒を願って般若心経の祈祷をしたことから、全国の信者から

多くの写経がよせられ、それを奉納する為、心経宝塔が建てられた。

境内から仁王門を見る。

井戸の跡。

・・・

つづく

・・・

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30