PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

49

番札所:浄土寺(

じょうどじ)

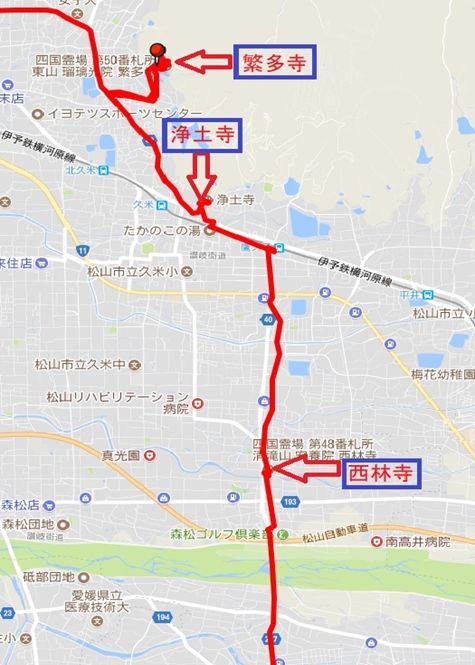

西林寺から県道40号線を北上し、伊予鉄横河原線の踏切を渡り、直後に左折して線路沿いを進み

暫くすると49番札所:浄土寺に到着。

浄土寺 仁王門。

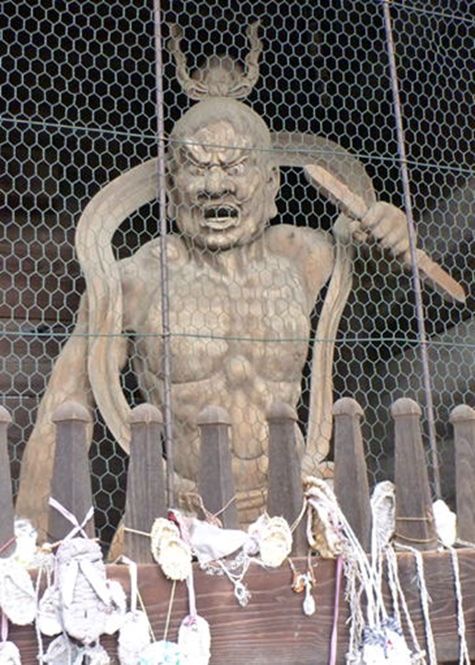

仁王阿形像。

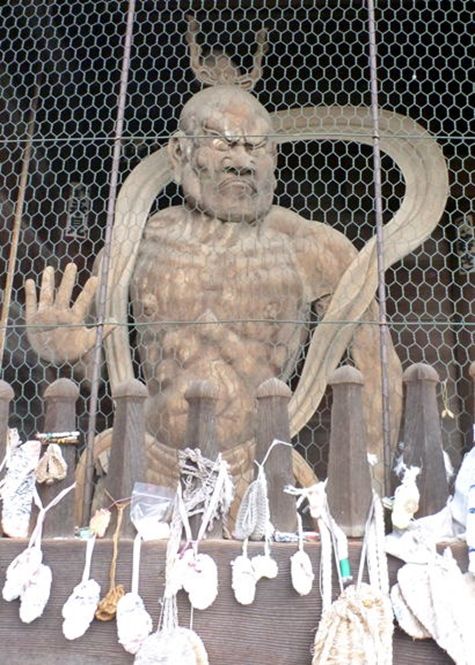

仁王吽形像。

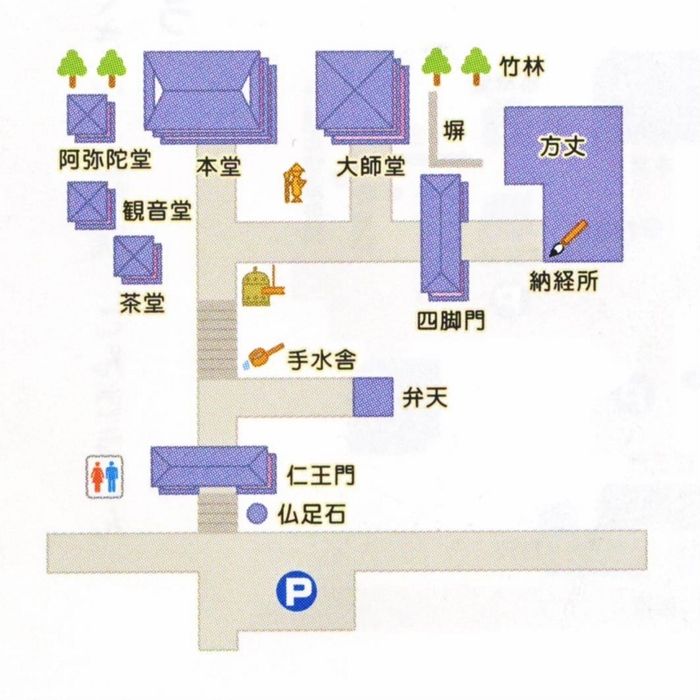

浄土寺 境内配置案内図。

「石段を上って山門を入ると右手に手水場その後ろに弁財天、さらに石段を上って

右に鐘楼があり、正面に本堂が建つ。本堂の左側に阿弥陀堂と愛染堂が、右側に大師堂がある。

納経所は鐘楼の後ろにある門を入りずっと奥にある。」

仁王門前の仏足石。

仁王門を潜ると前方に階段そしてその先に本堂が。

手水舎。

弁天堂。

浄土寺 本堂。

「天平勝宝年間 (749

年 -757

年 )

に孝謙天皇の勅願を受けて恵明(えみょう)上人が開創、

本尊として行基が刻んだ釈迦如来像を祀ったという。当初は法相宗であったが、

空海(弘法大師)が伽藍を再興した際に真言宗に改宗した。

平安時代中期の天台宗の僧空也が天徳年間( 957

年 -960

年)にこの寺に滞在し布教に努めた。

建久 3

年( 1192

年)に源頼朝が堂宇を修復するが、応永 23

年( 1416

年)には兵火で焼失。

河野通宣によって文明 14

年( 1482

年)に再建された。現在の本堂はそのときのものである。

慶安 2

年( 1649

年)には大規模な修繕が行われている。

なお、本堂に置かれた厨子に巡礼者が書いた墨書落書きがあり、その最古のものに

大永 5

年( 1525

年)の年号が見られる」

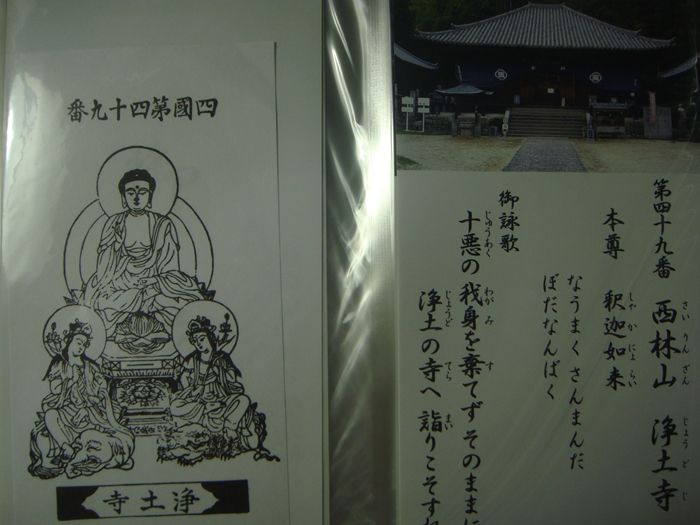

西林山 三蔵院 浄土寺(さいりんざん さんぞういん じょうどじ)

宗派 真言宗豊山派

本尊 釈迦如来

創建 天平勝宝年間( 749

年 -757

年)

開祖 恵明上人

所在 愛媛県松山市鷹子町 1198

本尊真言 ”のうまくさんまんだ ぼだなん ばく”

本堂内部・内陣厨子

鐘楼。

境内には多くの弘法大師供養塔が。

弘法大師像(修行大師像)と弘法大師供養塔。

空也松。

空也上人手植えと伝わる松の巨木「空也松」。

この松は枯死したため現在では切株が残されている。

本堂、内陣厨子そして木造空也上人立像は重要文化財とのこと。

不動明王立像は松山市指定有形文化財。

阿弥陀堂。

観音堂。

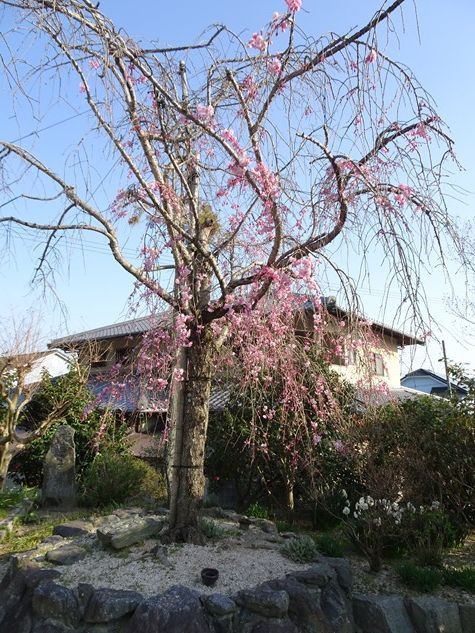

枝垂れ桜はこれから。

大師堂。

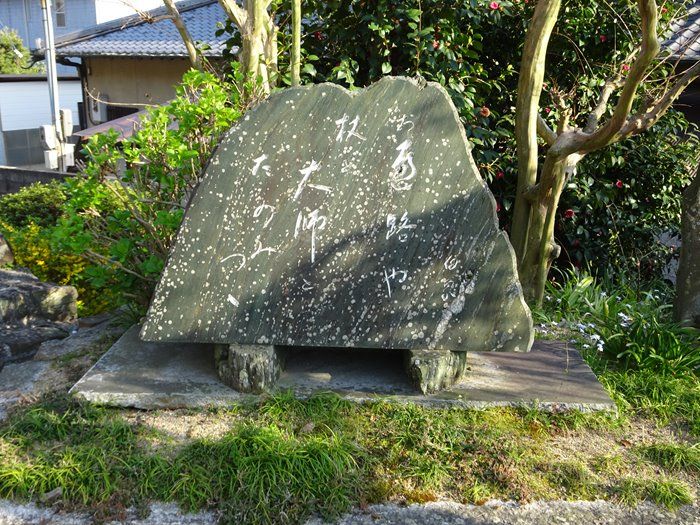

境内の右手に、森白象(1899-1994)の

「お遍路や 杖を大師と たのみつゝ」

との句碑が。

七福神。

白の八重桜であろうか?

納経所。

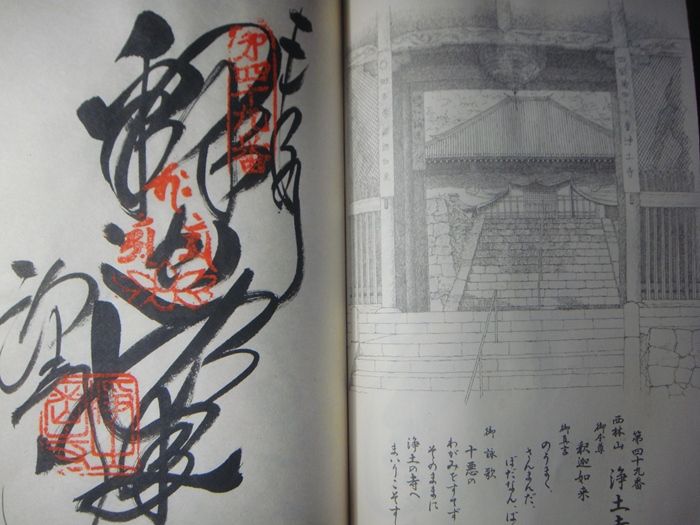

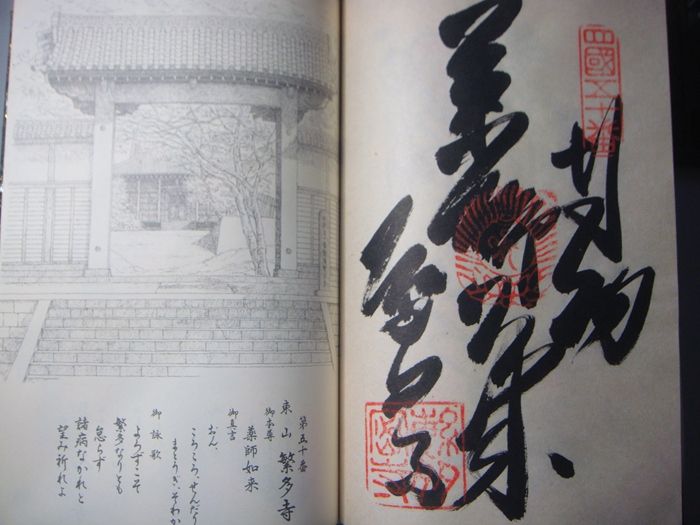

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。

境内。

境内から仁王門を見る。

本堂(左)と大師堂(右)。

本堂(右)と阿弥陀堂(左)。

50番札所:繁多寺(

はんたじ)

浄土寺から県道40号線を更に北上する。

正面に久米八幡神社の朱の鳥居が。

西林寺から浄土寺そして繁多寺までの走行ルート。

繁多寺前の駐車場に到着。

時間は16:41。

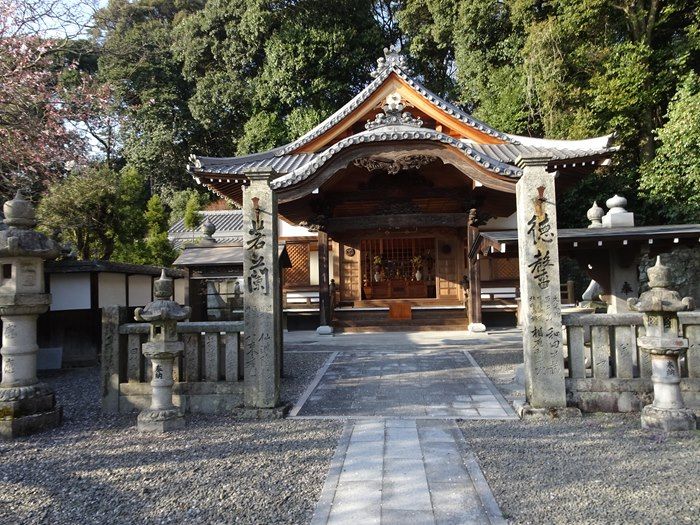

山門。

1993年に老朽化していたが修復していると。

繁多寺 境内配置案内図。

「山門を入ると左手に地蔵堂、庫裏・納経所が、右手に手水場がある。

石段を上って右側に鐘楼、正面奥に本堂が建ち、その手前左に歓喜天堂、毘沙門天、弁財天が、本

堂の右手に大師堂がある。」

桜を楽しみながら本堂を目指し参道を進む。

弁財天の祠。

池には花筏の姿が。

手水舎。

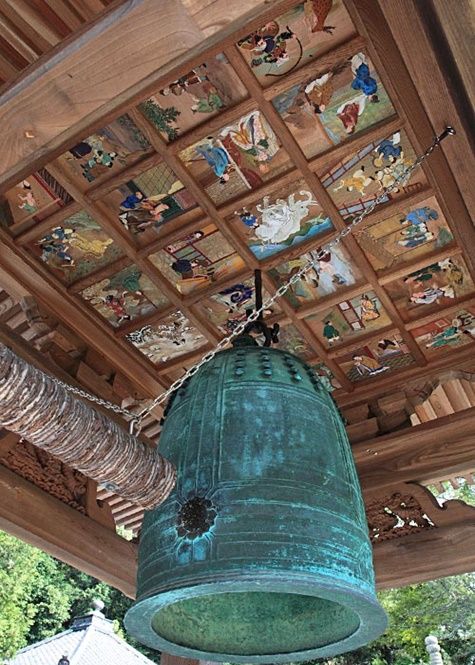

鐘楼。

元禄 9

年( 1696

年)に信者の寄進により建立。

鐘楼の天井には、中国古来の孝子24人の伝承をもとに、江戸時代に作られた「御伽草紙」の

挿絵が描かれているのだと。

修行大師像。

南無興教大師座像。

大師堂。

堂内の弘法大師様。

大師堂前からの鐘楼(左)と本堂(右)、正面に歓喜天堂。

歓喜天堂前の石鳥居。

4代将軍家綱の念持仏三体の一つである歓喜天が祀られ、厄除けや商売繁盛、合格祈願などの

参拝者が多いと。

「歓喜天」と書かれた扁額が。

本堂。

「寺伝によれば天平勝宝年間、孝謙天皇の勅願により行基が開基し、孝謙天皇の勅願所となったと。

その際行基が坐高三尺の如来像を彫り、本尊として、光明寺と号したが、弘仁年間に

空海(弘法大師)が留まって修行し現存の山号、寺号である東山繁多寺に改称したと。

一時後衰退するが、源頼義により再興され、 1279

年(弘安 2

年)には後宇多天皇のために

聞月上人が、祈祷を行なっている。また、一遍上人も当寺で学問修行したと伝えられる。

上人は後に「捨聖」として遊行し、 1288

年(正応元年)亡き父である如仏を偲び三部経を奉納。

1394

年(応永元年)には京都泉涌寺 26

世快翁師が後小松天皇の命を受け繁多寺第 7

世の住職に就き、

以降 1681

年〜 1684

年(天和年間)の寵湖など高僧が相継いで住職となるが、寵湖は徳川家の

帰依を得ることとなり、 4

代将軍家綱の念持仏三体の一つである歓喜天を祀られることとなった。

将軍家の帰依を得たことで寺は一時は隆盛をきわめ 66

坊と末寺 100

余という大寺となる。」

「本尊 薬師如来」と書かれた扁額。

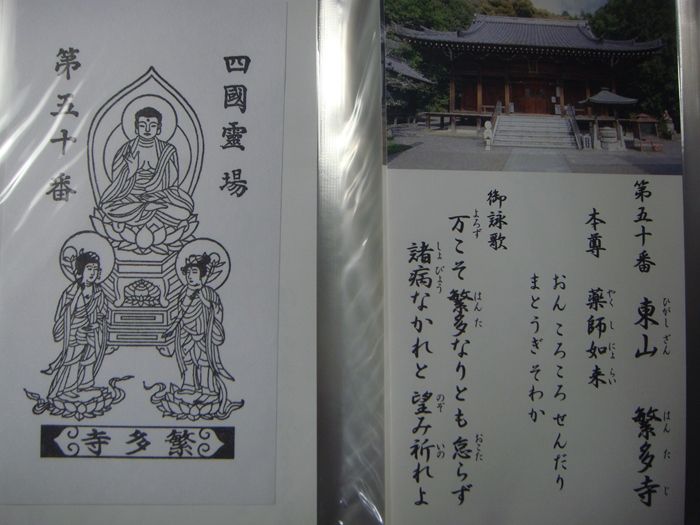

東山 瑠璃光院 繁多寺(ひがしやま るりこういん はんたじ)

宗派:真言宗豊山派

本尊:薬師如来

創建:(伝)天平勝宝年間(749〜757)

開基:(伝)行基

所在:愛媛県松山市畑寺町 32

本尊真言:”おん ころころ せんだり まとうぎ そわか”

本堂内部。

本堂(左)と大師堂(右)

毘沙門天堂

。

納経所前の桜も見事に開花。

納経所。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。

満開の境内の桜。

山門手前から本堂を見る。

三界萬霊。

山門横の才の池。

境内から山門を見る。

時間は16:52。

御朱印は17時までなので、この日のお遍路はここまでとし、この後は松山城近くの

ホテルに向かったのであった。

・・・ つづく

・・・

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30