PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

本来の旧東海道は名鉄名古屋本線側にあったのだが、短い距離であったので

並行して走る国道一号線を歩く。

国道1号線沿いにコスモス畑が拡がっていた。

『舞木町東』交差点手前を左に入った場所にあったのが『順念寺』の『山門』。

扁額は山号の『法隆山』。

『鐘楼』

『鐘楼』の横に本堂の先代の『鬼瓦』。

『本堂』。

『真宗大谷派 法隆山 順念寺』。

愛知県岡崎市舞木町字阿形37-2にあり名鉄名古屋本線 名電山中駅から0.6kmの場所にある寺。

住職の女性が赤い高級車で到着し降りて来た。

そして更に国道1号線を歩くと、左手前方の田んぼの先に朱の鳥居が見えて来た。

そしてその参道手前には巨大な常夜灯が。

国道1号線の『毎木町西』交差点を左折。実はここで旧東海道が国道1号線に合流していたのだ。

『御開運御身隠山』と刻まれた石碑。

大常夜灯に向かって田んぼの中の道を歩く。

天保四年( 1833年)

建立の『大常夜灯』。

『山中八幡宮』の朱の鳥居。

文武天皇三年(699)この地の長(おさ)山中光重が、九州宇佐八幡宮のお告げを受け、

山の嶺にかかった祥雲から舞い下がった榊にこもった神霊を祀ったのが始まりと伝わる。

右手の『山中八幡宮』社号標には大正12年とありました。

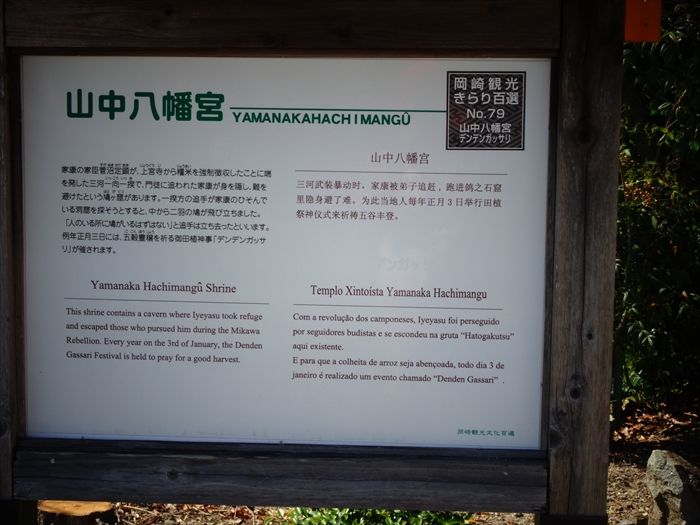

『山中八幡宮』。

「家康の家臣菅沼定顕が、上宮寺から糧米を強制徴収したことに端を発した三河一向一揆で、

門徒に追われた家康が身を隠し、難を避けたという鳩ヶ窟があります。

一揆方の追手が家康のひそんでいる洞窟を探そうとすると、中から二羽の鳩が飛び立ちました。

「人のいる所に鳩がいるはずはない」と追手は立ち去ったといいます。

例年正月三日には、五穀豊穣を祈る御田植神事「デンデンガッサリ」が催されます。」

デンデンガッサリの名で当宮に古くから伝わるのは、いわゆる「御田植神事」である。

古来旧暦正月三日の夜行われていたが、昭和初期から新暦正月三日の午後に行われるようになった。

神事は、前歌・後歌・科白・所作に分かれ、稲の豊作を祈願する。最後に餅投げが行われ、

この餅を食べれば夏病にかからないと言われていると。

石橋を渡り『山中八幡宮』境内へと。

橋の名は『御神橋』。

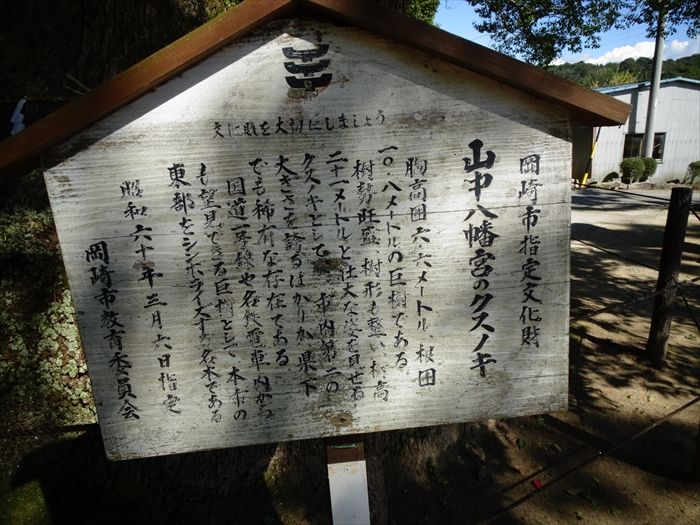

『山中八幡宮』のクスノキ。

主幹が二股の巨大なクスノキがご神木。

『岡崎市指定文化財 山中八幡宮のクスノキ』。

「胸高囲6.6m、根囲10.8mの巨樹である。樹勢旺盛、樹形も整い樹高21mと壮大な姿

を見せるクスノキとしては、市内第二の大きさを誇るばかりか、県下でも稀有な存在である。

国道1号線や名鉄電車内からも望見できる巨樹として、本市の東部をシンボライズする名木である。」

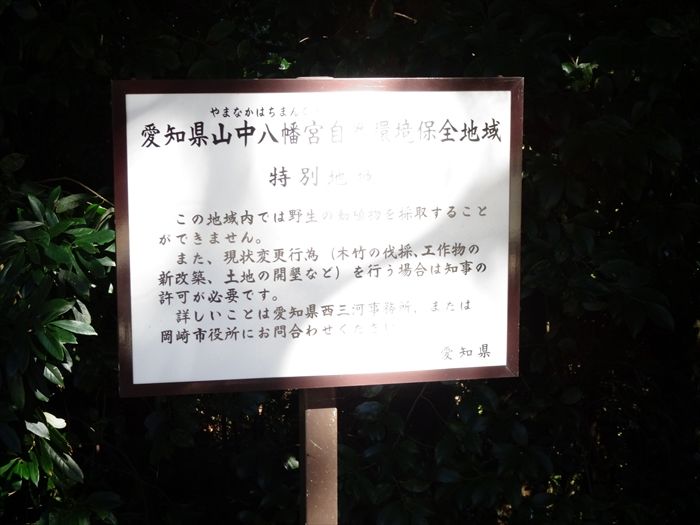

『愛知県山中八幡宮自然環境保全地域』案内板。

「山中八幡宮は、岡崎市の南東部の舞木町に位置し、標高106mほどの小さな丘を中心とした

社叢5.5haを自然環境保全地域に指定しています。

植生

●ツブラジイの常緑広葉樹林の社叢としては、県内では規模が大きく、その構成種の中には、県の絶滅危惧種であるルリミノキやオオフユイチゴの群落があります。

野生動物

●昆虫では、県の準絶滅危惧種であるオオゴキブリが生息しています。また、本社叢は、「ヒメハルゼミの生息地」として岡崎市の天然記念物に指定されています。」

石段を上り本殿下の苔むした境内へ。

更に階段を上る。

正面にあったのが『塵取門』。

右手に『手水舎』と奥に『拝殿』が姿を現す。

途中にあったのが『百度石』と刻まれた石柱。

社寺の境内で、百度参りの往復の標識として立てられている石。

『拝殿』。

当地に山中光重という人があり、朱鳥 14

年( 699

年) 9

月 9

日、宇佐八幡大神の夢のお告げで

神霊を迎え、当地に社を建てたのがはじめといわれる。

敷地内に「鳩ヶ窟」(はとがくつ)と呼ばれる洞窟があり、永禄 6

年( 1563

年)に起こった

三河一向一揆の戦いで、徳川家康が敗れて逃げ隠れた洞窟といわれる。

追手の兵がこの中を探そうとしたが、洞窟から白い鳩が 2

羽飛び立ったので、追手の兵は

「人のいる所に鳩などいるわけない」といって通り過ぎ、家康は難をまぬがれたといわれる。

その後、この洞窟を鳩ヶ窟といい、このことにより八幡宮の山を御身隠山(おみかくしのやま)と

呼ぶようになった。慶長 8

年( 1603

年) 8

月 26

日の家康朱印状で 180

石を寄進された。

寛永 11

年( 1634

年) 8

月 23

日に 3

代将軍徳川家光が上洛の際に参拝。

『拝殿』に近づいて。

祭神は応神天皇、比咩大神、息長足姫命。

『拝殿』横から

『徳川家康と山中八幡宮』の関係は以下と。

■竹千代の誕生

天文十一年(1542)十二月二十六日、竹千代の誕生に際して本多平八郎が山中八幡宮に

竹千代の武運祈願のため来社、神主竹尾安信、岡崎城の竹の間に召出され、守札の献上、

御盃を頂戴、竹千代の武運長久の祈願するように仰せ付けられる。

■家康の初陣(十七才)

弘治四年(1558)二月、松平元康は今川義元の命により、三河の寺部城主鈴木日向守を

攻めるにあたり山中八幡宮に戦勝祈願に来社。

永禄元年(1568)初陣の功により、家康に旧岡崎領のうち山中の三百貫を返された。

■鳩ヶ窟に難を逃れる(二十二才)

永禄六年(1563)の秋、三河一向一揆のとき、家康が一揆勢に追われて危機におちいった。

逃げ惑い、八幡宮の森に入り、洞窟に身をかくす。一揆勢は洞窟を怪しんで調べようとした時、

二羽の白鳩が穴より舞いあがったので、囲みをといて立ち去ったので、家康は危機をのがれる。

慶長二年(1597)の春、家康は石川数正、酒井寿四郎に命じ、山中八幡宮の衡門を建て、

社殿の造営をした。朱印の下附(六十二才)

慶長八年(1603)八月、伏見城において家康は山中八幡宮神主竹尾正照に対して

神領百五十石の朱印状をあたえた。

■葵御紋

寛永十一年(1634)家光上洛の節、山中八幡宮に参拝、東照宮合祀葵の紋の使用を許可される。

『拝殿』奥の『本殿』。

『本殿』をズームで。

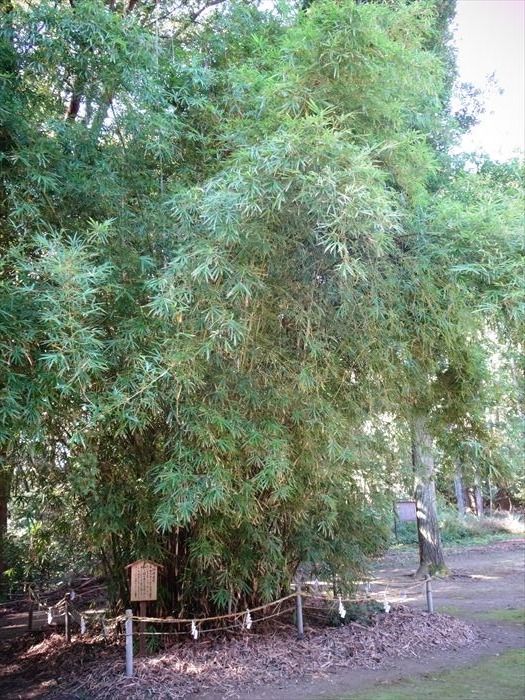

境内の竹の群生箇所。

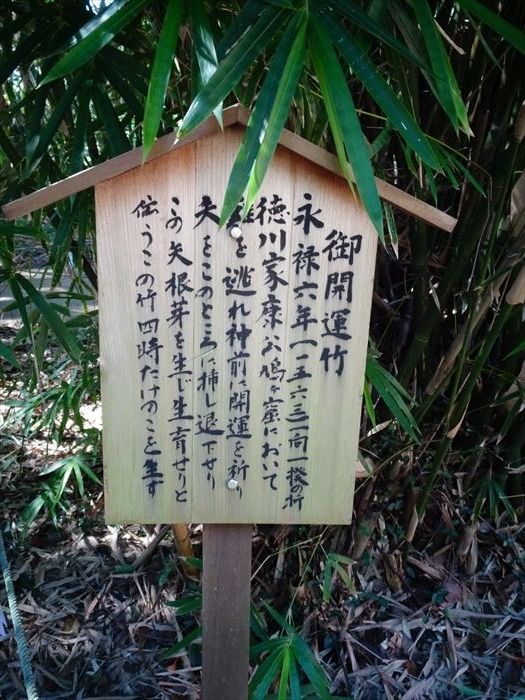

『御開運竹』

「永禄6年(1563)一向一揆の折、徳川家康公 鳩ヶ窟において難を逃れ、神前に開運を祈り

矢をこのところに挿し退化せり。この矢根芽を生じ生育せりと伝う この竹四時たけのこを生ず。」

『雲居乃錦』と刻まれた石柱。

拝殿本殿裏の小さな『境内社』の『神明社』。

また、現状変更行為(木竹の伐採、工作物の新改築、土地の開墾など)を行う場合は

知事の許可が必要です」

岡崎市指定文化財 天然記念物『山中八幡宮のヒメハルゼミ生息地』。

暖地系の種であると『 ヒメハルゼミ 』👈リンク が生息しています。

本種は「生きた化石Jといわれ、大古この地域が暖帯照業樹林で覆われていた頃から

生き残っている種で、現在では当時の林相が残されている地域のみに生息する貴重な昆虫です。

『奥宮神社』に向かって更に進む。

ご本殿から5分ぐらいで到着。

『奥宮』

『奥宮神籬(ひもろぎ)』。

神籬(ひもろぎ)とは、神道において神社や神棚以外の場所で祭祀を行う場合、

臨時に神を迎えるための依り代となるもの。

そして帰路に『鳩ヶ窟』を訪ねようと思ったが場所が解らずIPHONESを駆使して探し

漸く見つける。

永禄 6 年( 1563 年)に起こった三河一向一揆の戦いで、徳川家康が敗れて逃げ隠れた

洞窟といわれる。

追手の兵がこの中を探そうとしたが、洞窟から白い鳩が 2 羽飛び立ったので、追手の兵は

「人のいる所に鳩などいるわけない」といって通り過ぎ、家康は難をまぬがれたといわれる。

その後、この洞窟を鳩ヶ窟といい、このことにより八幡宮の山を御身隠山(おみかくしのやま)と

呼ぶようになった と。

この洞窟に身を隠したのだと。

『鳩ヶ窟』石碑。

『徳川家康公 御開運の鳩ヶ窟』と刻まれた石碑。

『鳩ヶ窟』を振り返る。

『拝殿』に向かう際に見落とした案内板がこれ『鳩ヶ窟』。

そして『山中八幡宮』を後にし、国道1号線に向かう。

『名古屋鉄道 舞木検査場』。

名鉄名古屋本線は低地を走っているが、舞木検査場は一段と高い所に。

10月12日、台風19号による千曲川の堤防決壊で水浸しになった北陸新幹線の

長野新幹線車両センター(長野市)。

最新鋭の車両が並んで水没した光景に、衝撃が広がったが、これは完全に設計ミスと熱く語る

旅友。前方の如き高台に長野新幹線車両センターは設置すべきと。

私も珍しく??旅友の意見に同意。

HOTEL Antoinette -SPA RESORT- (ホテル アントワネット)

『LOVE』の看板が建物に。

そして左側には『山中八幡宮』へ上る階段がここにも。

「旧山中郷の郷社であります。山中八幡宮は、創建千年以上(律令政治時代)とも云われ

また古墳の跡とも云われています。元来、市場町は本氏子として八幡宮の東麓に住したが、

藤川宿へ加宿以来、徐々に粗縁となり現在に至っています。残念に思います。

そして、その証として立派な神輿、郷蔵も移築以来、市場町で管理しています。

そして、三河一向一揆の際、身を隠して助かった徳川家康公由縁の神社としても有名です。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12