PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

石部東8丁目の旧東海道を先に進むと左手段上に、真宗大谷派の『清水山 西福寺』があった。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)は、古くは「一向宗(いっこうしゅう)」・「門徒宗」などと

俗称され、宗名問題を経たのち戦後は真宗10派のうち本願寺派が「浄土真宗」、他9派が

「真宗」を公称とするのだと。

『西福寺 山門』。

『延命地蔵尊』。

『親鸞聖人像』。

『鐘楼』。

『西福寺 本堂』。

『西福寺 寺標』とその奥に『手水舎』。

旧東海道に戻り進むと左手には赤、白、青の三色の縞模様・サインポール(signpole)の

ある店・『髪結床 かわなみ』。

「 サインポール「赤青白」三色の由来

」👈リンク について関心のある方は

アクセス願います。

『髪結床 かわなみ』の手前右側にあった祠。

路地には『報恩講(ほうおんこう)』の案内が。

報恩講は、浄土真宗の宗祖(開祖)とされる親鸞(1173年 - 1262年) の祥月命日の前後に、

救主阿弥陀如来並びに宗祖親鸞に対する報恩謝徳のために営まれる法要のこと。

先に進み変則十字路を左に入ると、ここも真宗大谷派の『上田山 蓮乗寺』があった。

これほど県内に浄土真宗系の寺か多い理由は。浄土真宗中興の祖である蓮如が、北陸地方へ

行く前に近江地域で布教したためだろう。その結果、日本全体でみても、滋賀県は北陸地方に次

いで浄土真宗色の強い地域となったのだ。意外なのは、湖南に浄土宗、湖西に禅宗の一つである

曹洞宗の寺院か多いことだ。

湖南に浄上宗のお寺が多いのは、織田信長か総本山として近江八幡市に浄厳院を建てさせるなど、

近江国で浄土宗を保護したことか影響しているのかもしれない。湖西の曹洞宗は34パーセントと

浄土真宗系に次ぐ勢力だ。鎌倉時代末期に近江守だった佐々木信綱が曹洞宗の開祖である道元に

師事していたからだろうとのこと。

『山門前の地蔵尊』。

『鐘楼』。

『蓮乗寺 本堂』。

蓮乗寺は、弘仁年間(810-24)嵯峨天皇の願いにより善生上人が天台宗延暦寺派の

上田山蓮浄寺を開基し、元和5年(1619)了達上人が茶臼山吉比女の地から

鵜目ヶ澤十禅寺の地に御廟を遷し、真宗に改宗したと。

右手に『勅願所上田山蓮浄寺碑』、左手に『勅願所』案内石碑。

『勅願所上田山蓮浄寺碑』。

「勅願所石碑

正面 勅願所 上田山蓮浄寺

横 嵯峨天皇 御由緒之地

810年(弘仁年間)嵯峨天皇の願いにより善生上人(大塚善生)天台宗延暦寺派

上田山蓮浄寺を開基。

1619年(元和5年)了達上人(大塚了達)茶臼山吉比女の地から鵜目ヶ澤十禅寺の地に

御廟を遷し真宗に転派、浄の字を乗に変更。

嵯峨天皇勅願寺

真宗大谷派上田山鹿塩房蓮乗寺」

『地蔵尊』。

旧東海道に戻ると石部宿の面影を残す町並みが続いていた。

石部宿は、「京立ち石部泊まり」 と言われ、京都を旅立って最初に東海道で宿泊するのが

ここ石部宿であった。

最盛期には、216軒の商家や62軒の旅籠が軒を連ねており、伊勢路への街道として

多くの旅人が往来していたという。

右手の旧家の門の前には『 犬矢来(いぬやらい)

』👈リンク が置かれていた。

犬矢来は、関東では見たことが無いので、京都近辺の独自の文化なのであろう。

この民家の前の民家も旧家の造りであった。

その隣に『古美術商』があった。

鶴を抱く高砂人形の翁の如き人形。

布袋様にしては若いお顔。

右手には『竹内酒造』。

竹内酒造は明治5年(1872年)創業、140年の歴史をもつ酒蔵。

地域に根付いた清酒 香の泉(かのいずみ)が人気の酒と。

『竹内酒造』の工場。

そして『石部中央』交差点に到着。

東海道『石部宿』碑。

左 水口宿 五十番

右 草津宿 五十二番

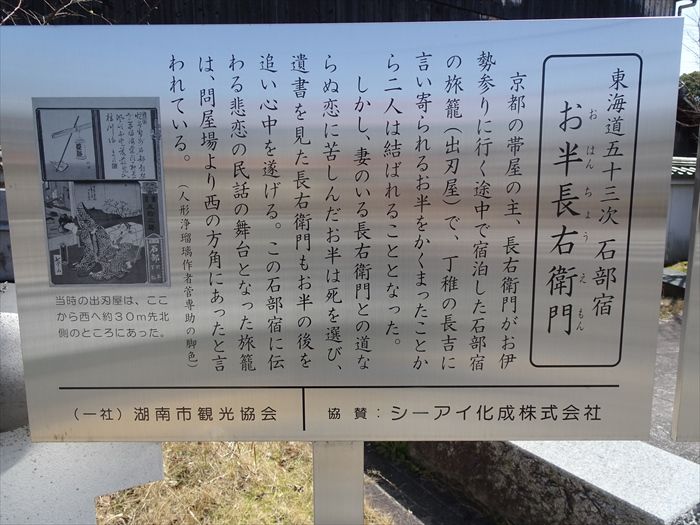

この角地は小公園になっており、東屋が奥に設置され、高札場跡・石部城跡・お半長右衛門

などの案内板や、壁面に歌川広重画などが掲載されていた。

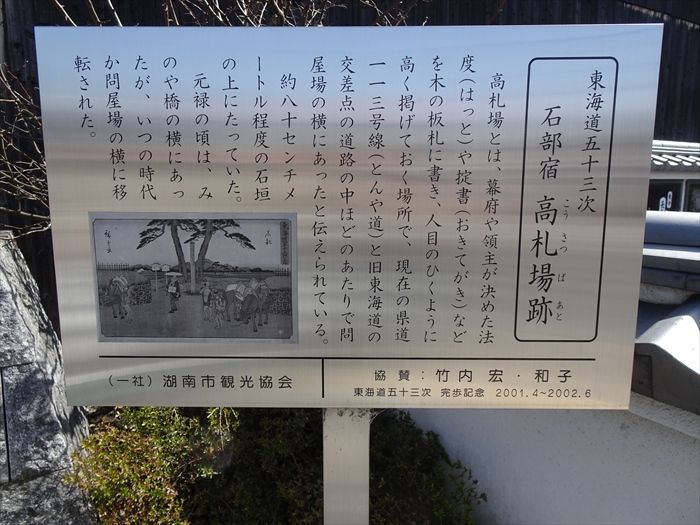

そして『石部中央』交差点の左角に『高札場跡』があった。

高札場とは、幕府や領主が決めた法度(はっと)や掟書(おきてがき)などを

木の板札に書き、人目のひくように高く掲げておく場所で、 現在の県道113号線

(とんや道)と旧東海道の交差点の道路の中ほどのあたりで問屋場の横にあったと

伝えられている。

約80㎝程度の石垣の上にたっていた。元禄の頃は、みのや橋の横にあったが、いつの時代か

問屋場の横に移転された。」

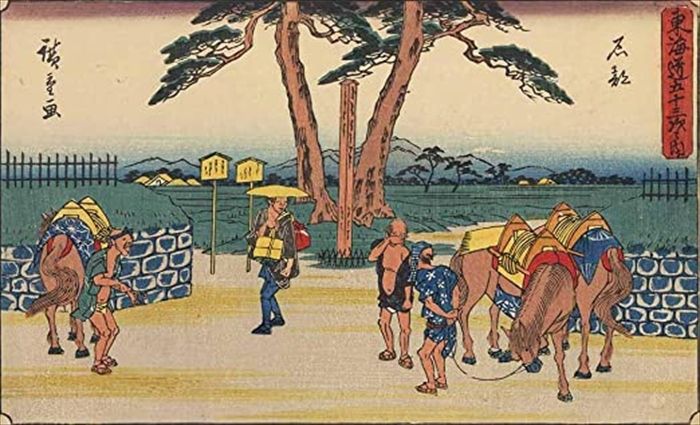

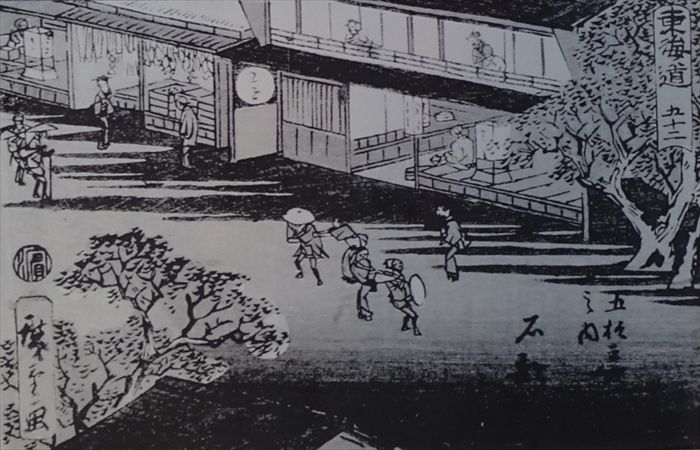

「 歌川広重 東海道五十三次之内 石部 」

宿場の境に築かれた見附土手が描かれている。

【 http://www.rekihaku.otsu.shiga.jp/museum/note/note47.html 】より

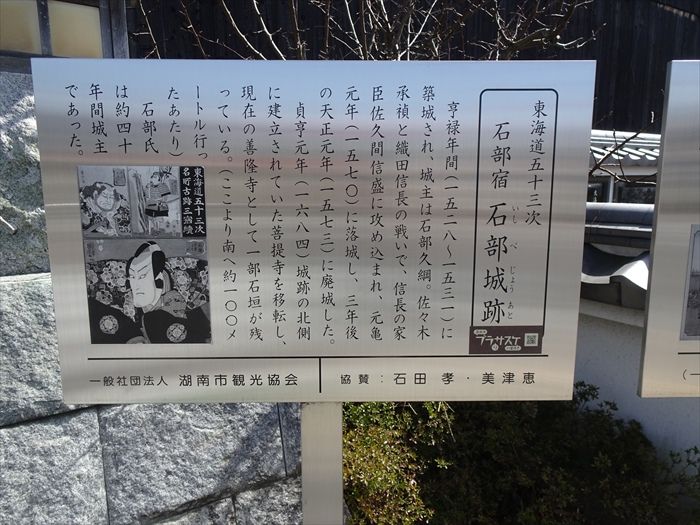

享禄年間(1528-31)に築城され、城主は石部久綱。 佐々木承禎と織田信長の戦いで、

信長の家臣佐久間信盛に攻め込まれ、元亀元年(1570)落城し、3年後の

天正元年(1573)に廃城した。

貞享元年(1684)城跡の北側に建立されていた菩提寺を移転し、現在の善隆寺として

一部石垣が残っている。(ここより南へ100m行ったあたり)

石部氏は約40年間城主であった。」

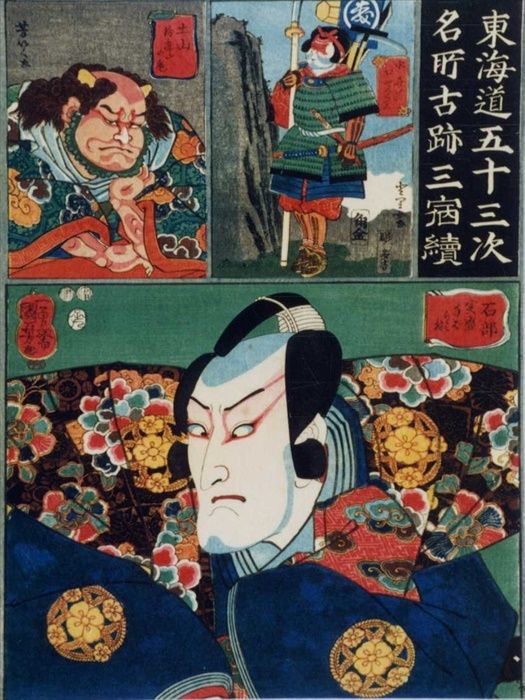

「東海道五十三次名所古跡三宿続」

「水口 弁けいせくらべ石」「土山 宿山の鬼」「石部 実盛手ばらみ村」。

【 https://ukiyo-e.org/image/waseda/005-0623 】より

丁稚の長吉に言い寄られるお半をかくまったことから二人は結ばれることとなった。

お半の後を追い心中を遂げる。この石部宿に伝わる悲恋の民話の舞台となった旅籠は、

問屋場より西の方角にあったと言われている。(人形浄瑠璃作者菅専助の脚色)」

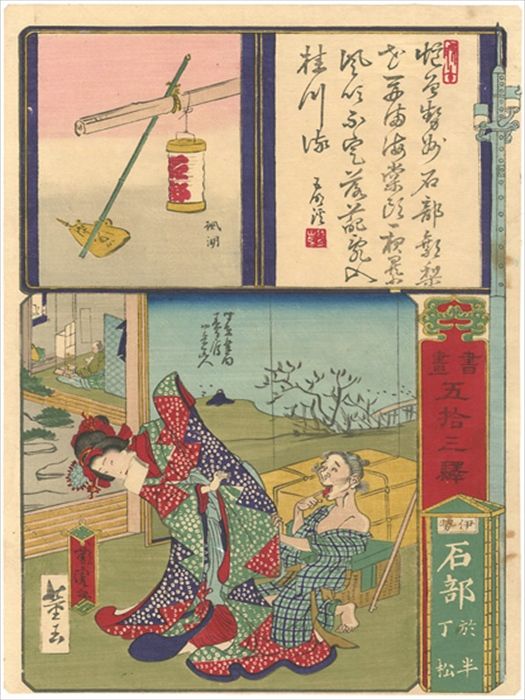

「芳虎作 書画五拾三駅 伊勢石部 於半丁松

」。

【 https://www.yamada-shoten.com/onlinestore/detail.php?item_id=40095

】より

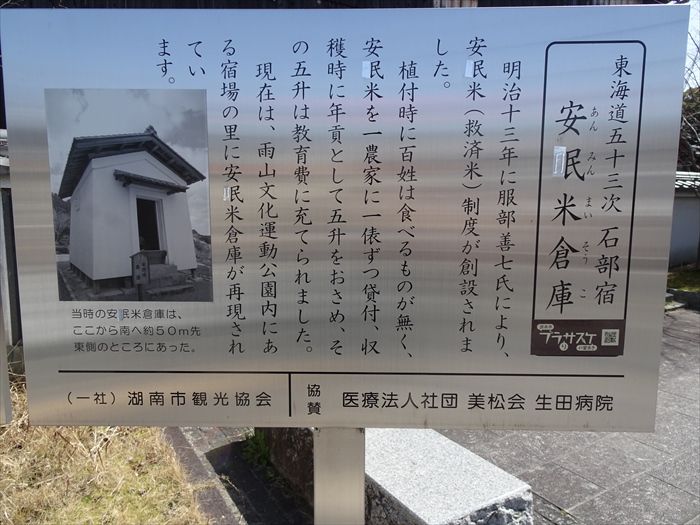

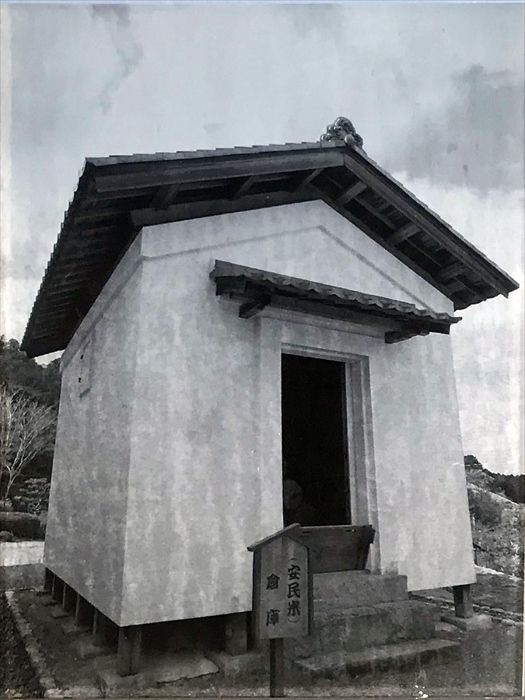

「安民米倉庫

明治十三年に服部善七氏により、安民米(救済米)制度が創設されました。

植付時に百姓は食べるものが無く、安民米を一農家に一俵ずつ貸付、収穫時に年貢として

五升をおさめ、その五升は教育費に充てられました。

現在は、雨山丈化運動公園内にある宿場の里に安民米倉庫が再現されています。」

写真を接写で。

制度は1941年(昭和16)まで存続したと。

1902年(明治35)には、松籟山に善七の功績を称える碑が建てられたのだと。

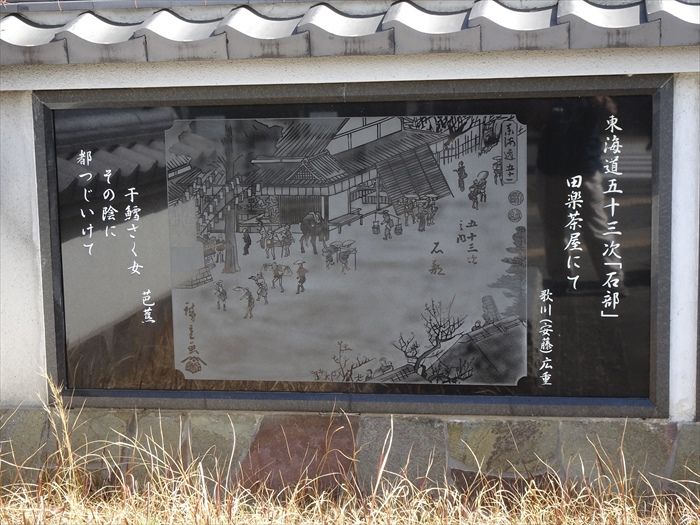

『三枚の絵』

左側には歌川広重の絵『東海道五十三次「石部」田楽茶屋にて』

芭蕉の句『都つじいけて その陰に 干鱈さく女』。

中央には『東寺 長壽寺』の絵、

「 長壽寺は僧良弁によって建立されたといわれ、聖武天皇の御子降誕により子安地蔵尊を

安置する国宝寺院です」。

右側には『西寺 常楽寺』の絵

「千手観音菩薩を本尊とする常楽寺は、金粛菩薩の開基といわれ、本堂と三重塔が国宝建造物です」。

『時計塔』。

『石部中央』交差点を渡って小公園を振り返る。

『石部中央』交差点を横切ると左手にも説明板が立っていた。

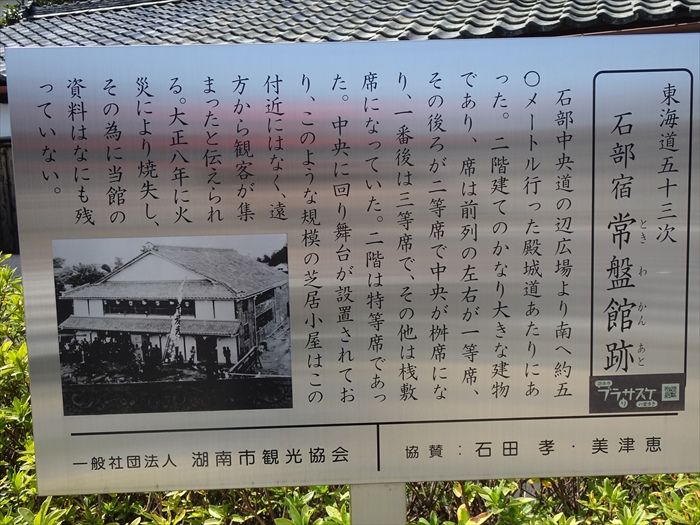

「石部宿 常盤館跡

石部中央道の辺広場より南へ約五○メートル行った殿城道あたりにあった。

二階建てのかなり大きな建物であり、席は前列の左右が一等席、その後ろが二等席で中央が

桝席になり、一番後は三等席で、その他は桟敷席になっていた。 二階は特等席であった。

中央に回り舞台が設置されており、このような規模の芝居小屋はこの付近にはなく、

遠方から観客が集まったと伝えられる。 大正八年に火災により焼失し、その為に当館の資料は

なにも残っていない。」

接写で。

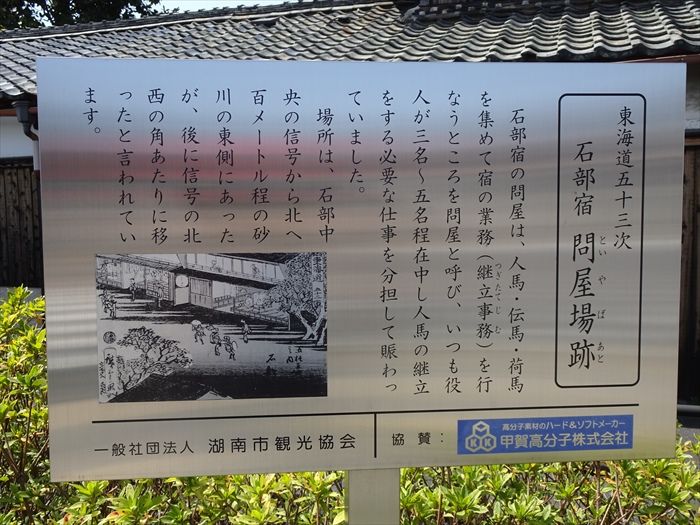

「石部宿 問屋場跡

石部宿の問屋は、人馬・伝馬・荷馬を集めて宿の業務(継立事務)を行なうところを

問屋と呼び、いつも役人が三名~五名程在中し人馬の継立をする必要な仕事を分担して

賑わっていました。 場所は、石部中央の信号から北へ百メートル程の砂川の東側にあったが、

後に信号の北西の角あたりに移ったと言われています。」

接写で。広重の東海道五十三次のようであるが、原画は?

歩いて来た旧東海道も入れて振り返る。

『石部中央』交差点を渡って直ぐ右にあった歴史を感じさせる建物。

『小笠原流いけばな教授 竹内秀◯』の表札が。

『旧東海道 石部宿 ~東海道第五十一番目の宿場町~』案内図。

この辺りには寺院・神社が多い事を実感したのであった。

そして

「現在、石部には15か所の「愛宕さん」があります。

昔、「石部宿」では何度か大きな火事が起こり、二度と大火を出さないようにとの願いから

愛宕信仰を強くしたのだと言われています。毎年7月23日にはお祭りが行われますが、その由来は

愛宕神社の御神体である「将軍地蔵」さまの命日が7月23日であることからきています。」と。

右手の「BARBER」の店の前にあったのが

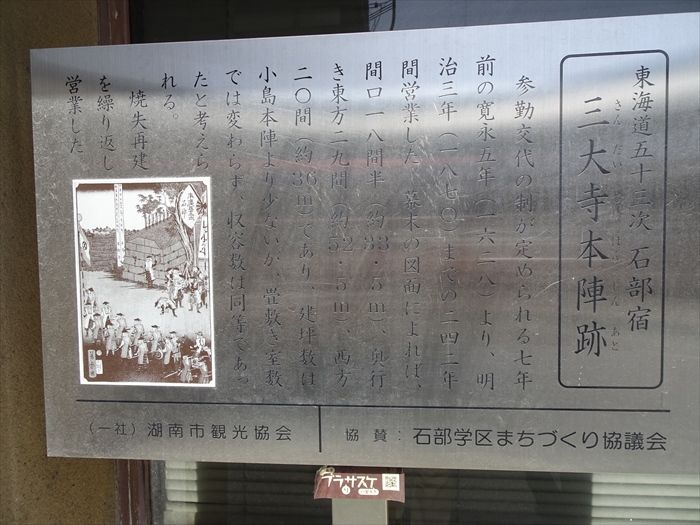

「三大寺本陣跡

参勤交代の制が定められる七年前の寛永五年(一六ニ八)より明治三年(一八七〇)までの

ニ四ニ年間営業した。幕末の図面によれば、間口一八間半、(約33.5m)、奥行き東方ニ九間

(約52.5m)、西方ニ◯間(約36m)であり、建坪数は小島本陣より少ないが、畳敷き室数

では変わらず、収容数は同等であったと考えられる。焼失再建を繰り返し営業した。」

歌川芳盛 末広五十三次 「石部」。

左手に『歴史の道東海道』案内表示。

ここが『石部宿驛』で「石部宿場の里」と呼ばれトイレがある休憩所になっていた。

右手の道標には「草津宿 三里 水口宿 三里半」と。

『江戸←→石部宿←→京』。

内部に入ってみると囲炉裏が。

旧東海道に向かって。

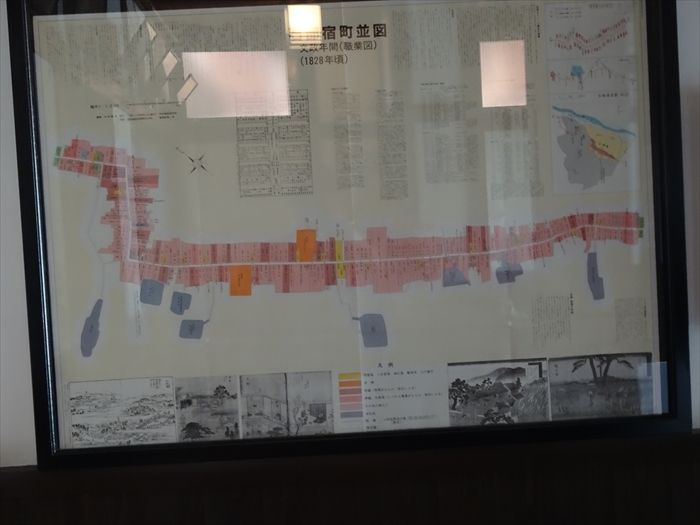

石部宿街並図。

『明治天皇聖跡』の手前にあった

「東海道五十三次 石部 目川ノ里

五十一番目の宿場として、二軒の本陣、六十二軒の旅籠、二百余軒の商家で栄えた所です。」

『歌川広重 東海道五十三次 石部 目川ノ里』。

「水口から9.3キロ.この間に広重の描いた目川ノ里があります.

春の景色らしく、遠くに見える三上山も春霞の彼方に眠っているような穏やかさのなか、

街道を行く伊勢参りの人々の賑やかな声が聞こえてくるようです。中央に大きく構えるのは

菜飯や田楽が名物の伊勢屋。人々の描写が実に巧みで、風景と伊勢屋の旅情に彩りをそえています。

賑やかな人々にかまわず、荷を負った二人の農夫の姿が村落の情緒を感じさせてくれます。」

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12