PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

我が家の横の菜園作業も、外出が無いために順調に進んでいます。

昨日にブログアップした「イチゴ畑」の反対側には「キュウリ」を植え付けました。

種を撒き、育てて来ました。

そして昨日はポールを立てキューリネットを張りました。

そしてこちらには、トマトの苗を植え付けこちらも支柱を立てました。

こちらも種から育てました。

その他、ナス、ピーマン、オクラ、チンゲンサイの苗も、この我が家の横の菜園に

植え付け完了です。

ジャガイモ「インカのめざめ」と「シンシア」も芽を出し、日に日に成長し

花の開花も数日後の様子です。

一部、芽の出なかった場所には、農園の堆肥置き場から自然に発芽したものをスコップで

掘り出し移植しました。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

前方に西日本旅客鉄道(JR西日本)草津線の駅・『手原駅』が。

駅前のロータリーには『東経136度の子午線が通る駅』というモニュメントが。

日本の標準時子午線135度から1度ずれたところにある石碑。

360度÷24時間から15度=1時間となり計算しやすいので、15度の倍数が標準時子午線として

決められたと。よって15×9=135度が日本の標準時子午線となったのだと。

明石市が日本標準時となったのはなぜか? 東経135度上には

・京都府・京丹後市

・兵庫県・淡路市

・和歌山県・和歌山市

などが存在するが、明石市が真っ先に標識を立てたため、「早い者勝ち」的に認知されるように

なったのだと。

『東経136度の子午線が通る駅』碑。

日本は、

・東 … 南鳥島(153度58分)

・西 … 与那国島(123度0分)

の範囲にあるのだ。

そしてその他、様々な案内板、石碑があった。

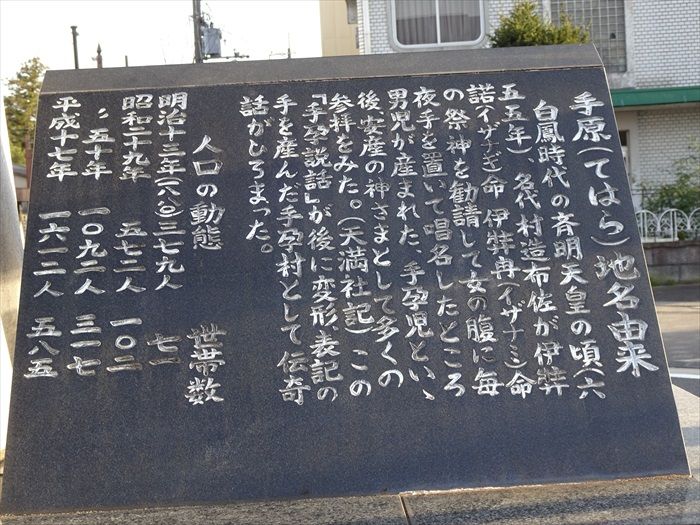

「手原(てはら)地名由来

白凰時代の斉明天皇の頃(六五五年)、名代村造布佐が伊弉諾(イザナギ)命、

伊弉冉(イザナミ)命の祭神を勧請して女の腹に毎夜手を置いて唱名したところ男児が産まれた。

手孕児といゝ後安産の神様として多くの参拝をみた。(天満社記)この「手孕説話」が

後に変形、表記の手を産んだ孕村として伝奇話がひろまった。

人口の動態 世帯数

明治十三年(一八八〇) 三七九人 七一

昭和二十九年 五七ニ人 一〇ニ

〃 五十年 一◯九ニ人 三一七

平成十七年 一六一ニ人 五八五 」

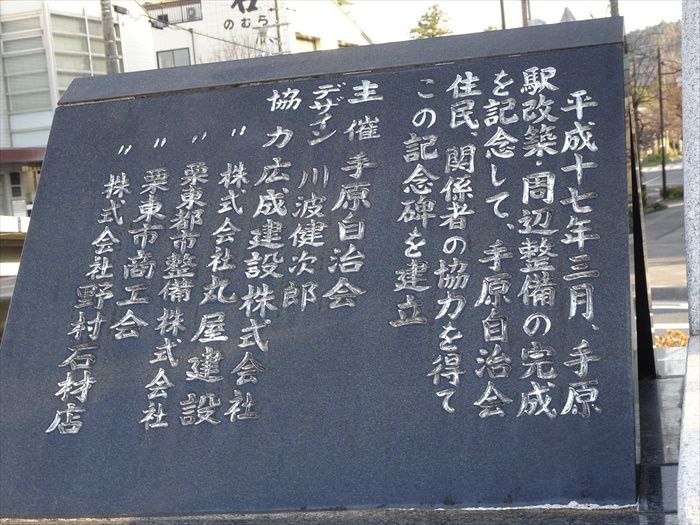

「平成十七年三月、手原駅改築、周辺整備の完成を記念して、手原自治会住民、関係者の

協力を得てこの記念碑を建立

主催 手原自治会、・・・・以下省略」

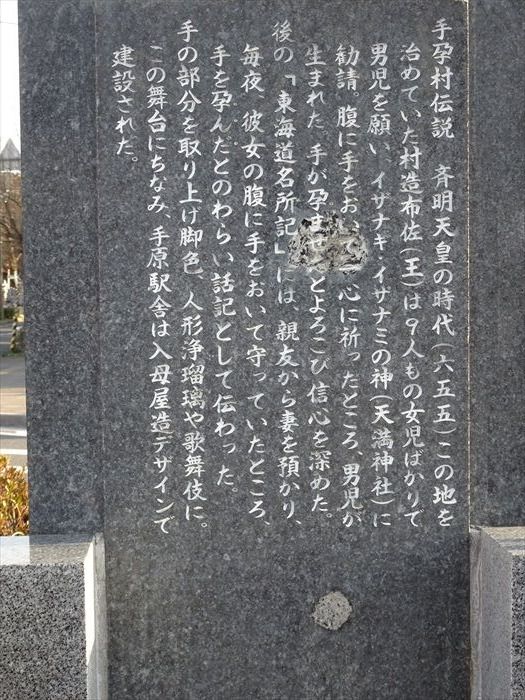

斉明天皇の時代(六五五)この地を冶めていた村造布佐(王)は9人もの女児ばりりで

男児を願い、イザナギ・イザナミの神(天満神社)に勧請。腹に手をおいて一心に祈った

ところ、男児が生まれた。手が孕ませたとよろこび信心を深めた。後の「東海道名所記」には、

親友から妻を預かり、毎夜、彼女の腹に手をおいて守っていた

ところ、手を孕んだとのわらい話記として伝わった。手の部分を取り上げ脚色、

人形浄瑠璃や歌舞伎に、この舞台にちなみ、手原駅舎ば入母屋造デザインで建設された。」

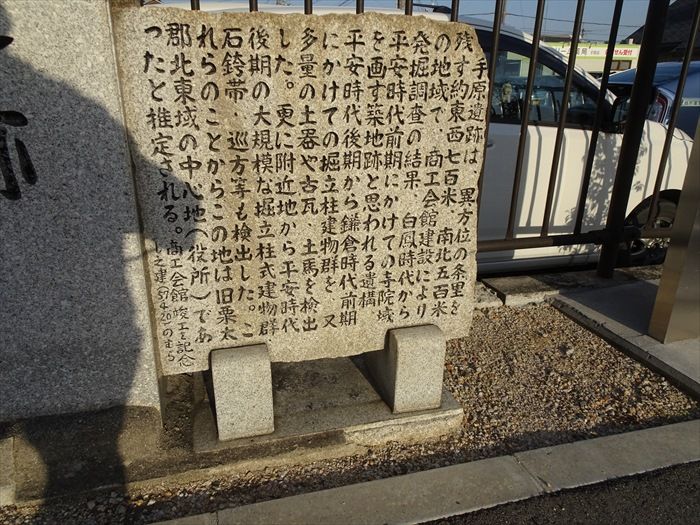

『古代建物群 手原遺跡』碑。

「手原遺跡は、異方位の条理を残す約東西七百米、南北五百米の地域で、商工会館建設により

発掘調査の結果、白凰時代から平安時代前期にかけての寺院域を画す築地跡と思われる遺構。

平安時代後期から鎌倉時代前記にかけての掘立柱建物群を、又多量の土器や古瓦、土馬を

検出した。更に附近地から平安時代後期の大規模な掘立柱式建物群石銙帯・巡方等も検出した。

これらのことからこの地は旧栗太群北東域の中心地(役所)であったと推定される。」

『ぶらり栗東』案内地図。

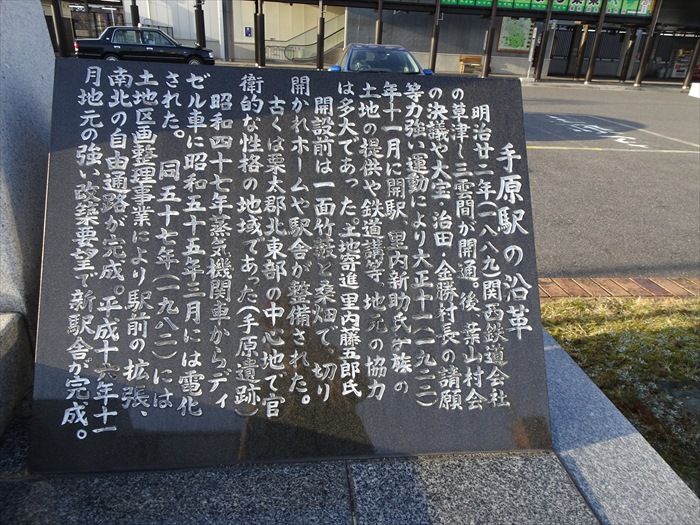

「手原駅の沿革

明治廿ニ年(一八八九)関西鉄道会社の草津~三雲間が開通。後、葉山村会の決議や大宝・

治田・金勝村長の請願等力強い運動により大正十一(一九ニニ)年十一月に開駅、里内新助氏

一族の土地の提供や鉄道講等、地元の協力は多大であった。土地寄進里内藤五郎氏

開設前は一面竹藪と桑畑で、切り開かれたホームや駅舎が整備された。

古くは栗太郡北東部の中心地で官衛的な性格の地域であった(手原遺跡)

昭和四十七年蒸気機関車からディゼル者に昭和五十五年三月には電化された。同五十七年

(一九八ニ)には土地区画整理事業により駅前の拡張、南北の自由通路が完成。

平成十六年十一月地元の強い改築要望で新駅舎が完成。」

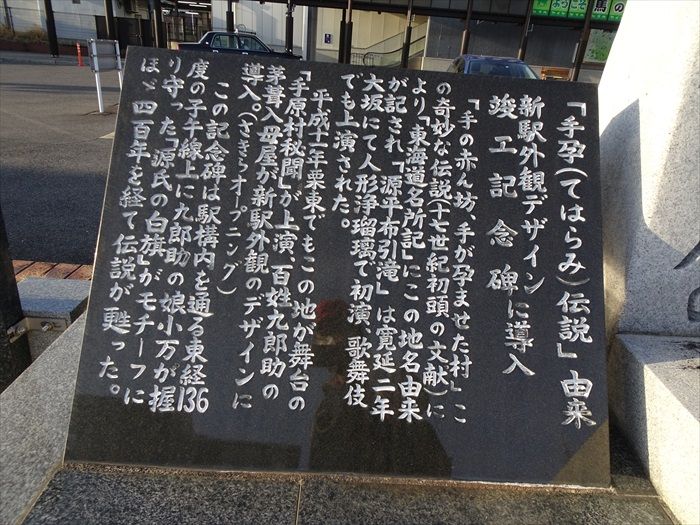

「「手孕(てはらみ)伝説」由来

新駅外観デザイン 竣工記念碑に導入

「手の赤ん坊、手が孕ませた村」この奇妙な伝説(十七世紀初頭の文献)により

「東海道名所記」にこの地名由来が記され、「源平布引滝」は寛延二年大坂にて人形浄瑠璃で

初演、歌舞伎でも上演された。

平成十一年栗東でもこの地が舞台の「手原村秘聞」が上演、百姓九郎助の茅葺入母屋が

新駅外観のデザインに導入(さきらオープニング)

この記念碑は駅構内を通る東経136度の子午線上に九郎助の娘小万が握り守った

「源氏の白旗」がモチーフにほゞ四百年を経て伝説が甦った。」

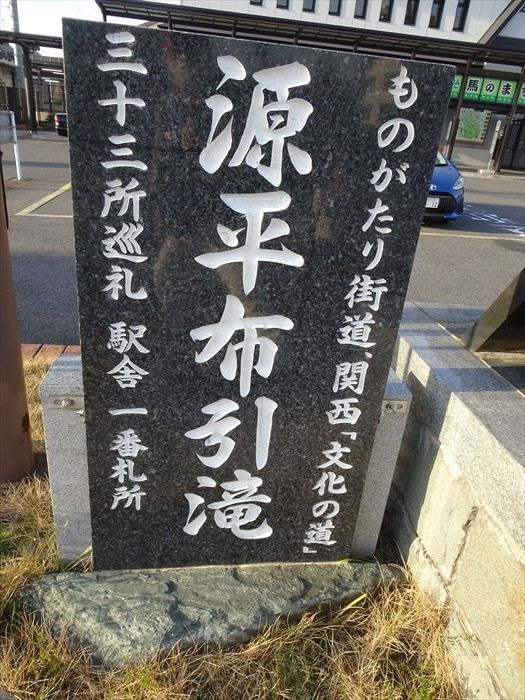

『ものがたり街道、関西「文化の道」源平布引滝 三十三所巡礼 駅舎一番札所』碑。

そして次の貴生川方面への電車まで時間があったので

駅前にあった浄土宗『口称念佛 根本道場 手原山 清久寺』を訪ねたのであった。

『山門』。

扁額『手原山 清久寺』。

『呼号響願』碑。

「PEACE BE UNTO ALL BEINGS」・すべてのものの平和のためにと。

『清久寺 本堂』。

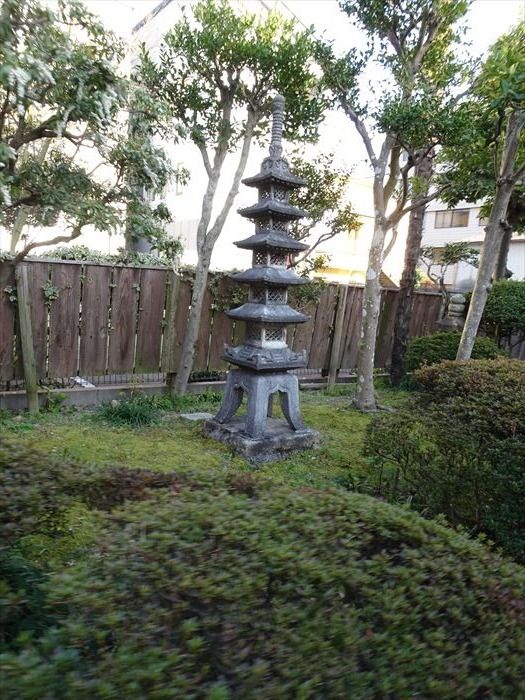

『六重塔?』。

『地蔵堂』

この宝篋印塔(ほうきょういんとう)の如き墓石は?

地蔵群。

そして『手原駅』に戻る。

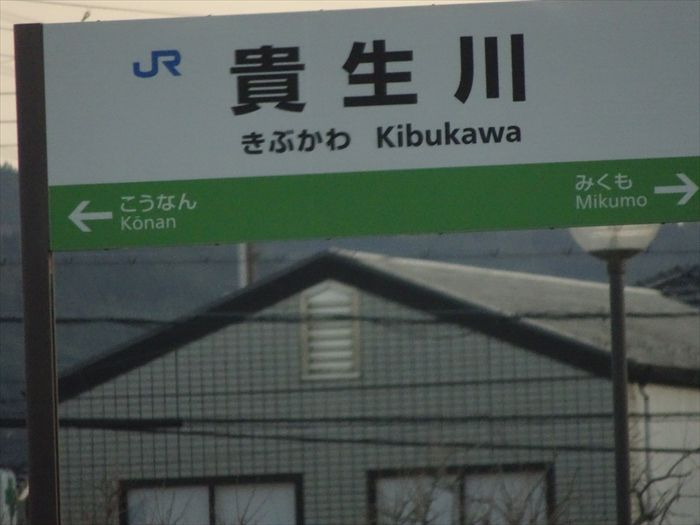

『手原駅』からJR草津線を利用し『貴生川駅』に戻る。

貴生川(きぶかわ)駅に到着。

貴生川という名は、1889年(明治22年)に内 貴 、北内 貴 、虫 生 野、宇 川 の4か村が合併した際に

各村名から1字ずつ取って付けられた合成地名に由来するものらしい。

貴生川駅に停車していた、JR草津線と信楽高原鐡道で走行している、忍者の姿を描いた

ラッピング電車「SHINOBI-TRAIN(忍びトレイン)」を駐車場近くから。

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12