PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

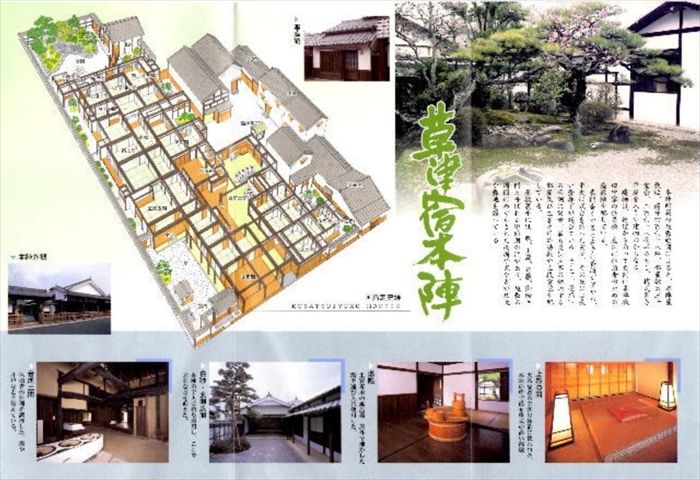

2014年4月、史跡草津宿本陣の隣接地に開館した資料展示施設。

館内では、本陣ゆかりの襖絵や田中家拝領の品々を展示していると。

また、本格的な伝統芸能を気軽に鑑賞出来る「本陣楽座」を毎月第1土曜日に

開催していると。

『草津まちづくりセンター』の隣、『草津宿 楽座館』の向かいにあったのが

『東海道草津宿 脇本陣 大黒屋弥助』。

木札『東海道草津宿 脇本陣 大黒屋弥助』。

脇本陣は、江戸時代の宿場に設置された本陣の予備的施設。大きな藩で本陣だけでは泊まり

きれない場合や、藩同士が鉢合わせになった場合に格式が低い藩の宿として利用されるなど、

本陣に支障が生じた場合に利用されたのだ。

脇本陣は時代によって変遷はあるものの、2軒~4軒(大黒屋弥助・藤屋與左衞門・仙台屋茂八・

柏屋十(重)右衞門・平井屋彦右衞門)を数えていた。

そして直ぐ右にあったのが、『史跡 草津宿本陣』。

『史跡 草津宿本陣』入口を正面から。

江戸時代、宿場町に置かれ、大名や公家などが休息・宿泊した「本陣」。

入り口に立つ『史跡 草津宿本陣』碑。

表札『草津宿本陣』。

【入館料】:一般240円、大学・高校生180円、小・中学生120円

※草津宿街道交流館にも行かれる場合は共通券がお得です。

【共通券】 一般350円、大学・高校生260円、小・中学生180円

※共通券は本陣と交流館でご利用いただけます。

【共通券】を購入し、『草津宿 本陣』に入館する。

『史跡 草津宿本陣』は、江戸時代の休泊施設。街道を往来する大名や公家等、貴人の休泊施設

として活用され、草津宿には2軒あった。現在1軒が残っており、内部を見学をすることが可能。

本陣が廃止となった明治時代以降、本陣の建物は栗太郡役所や公民館として使用されていたが、

昭和24年に国の史跡に指定され、その後も公民館として活用されて来た。

現在、全国に残る本陣の中で最大規模を有しており、当時の面影を今に伝えているのであった。

「国指定史跡 草津宿本陣

草津宿本陣は、寛永十二年(1635)に定まった、江戸幕府による参勤交代の制度を

背景にして、東海道・中山道を上下する諸大名・役人・公家・門跡等の休泊所として草津宿に

開設された施設で、明治三年(1870)宿駅制度の廃止までの二百数十年間、その機能を

果たしてきました。

史跡草津宿本陣は、全国に残る本陣遺構の中でも、ひときわ大きな規模を有しており、

延4726平方メートルにのぼる敷地内には、かっての本陣の姿を彷彿とさせる数々の

建築物が残され、関札・大福帳・調度品ほか、貴重な資料も数多く保管されているなど、

近世交通史上、極めて重要な文化遺産であります。

この本陣遺構はこれまで、享保三年(1718)に草津の宿場を襲った大火事により焼失し、

急遽、膳所藩より瓦ヶ浜御殿と呼ばれる建物を移築し、建て直されたものであると伝えられて

きました。しかしながら、現存する本陣の平面形態が、本陣に残される複数の屋敷絵図に

描かれている平面形態と合致したことなどから、現存する本陣遺構はこの絵図類が描かれた、

弘化三年~文久三年頃(1846年~1863年)の旧状を良く残す遺構であることが明らかに

なりました。

敷地内には、正面、向かって左手に、表門・式台・主客の宿泊に当てられた上段の間・家臣用の

座敷広間・御膳所・湯殿等を配し、通り土間を境にして、右手側には本陣職にあたった、

田中七左衛門家の居室と台所を設けています。

また、これらの主要建築物の背後には、別名「木屋本陣」と呼ばれるように、兼業であった

材木商の業務に用いた物入れや土蔵、避難口として使われた御除ヶ門などの建築物が

今なお残され、敷地周囲は高塀・薮・堀によって、区画されています。」

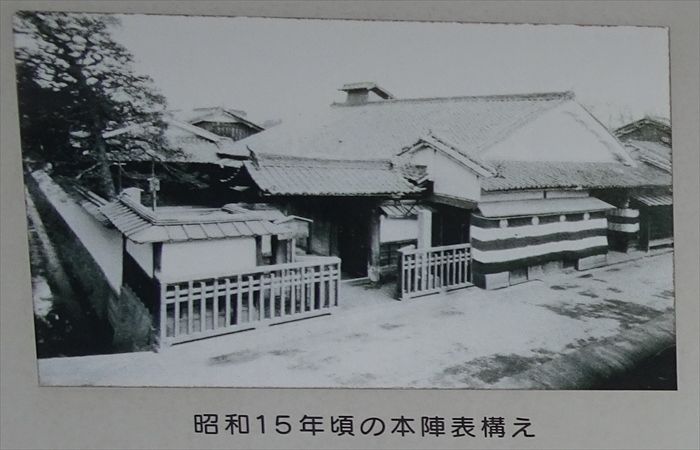

『昭和15年頃の本陣表構え』。

『館内案内図』。

敷地面積約4,700㎡ 本陣の建築面積は約1,706㎡でその俯瞰図。

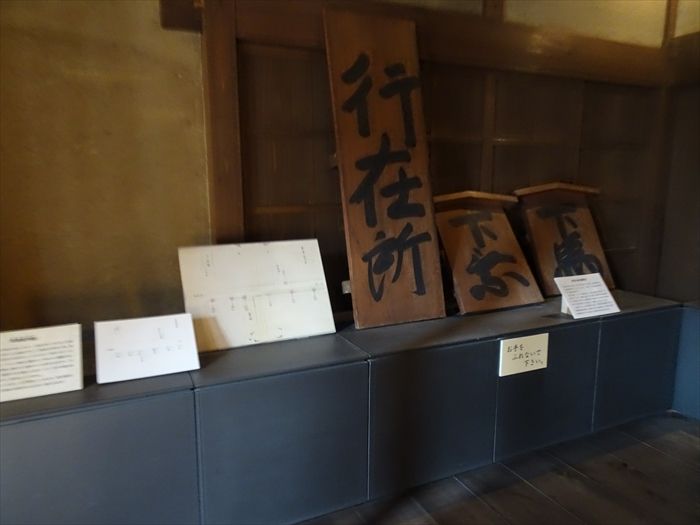

『玄関 式台の間』には宿札の掲場(復元)がされていた。

大名や旗本、幕府役人などが本陣に宿泊・休憩するに際しては、本陣の前と宿場の出入り口に、

その名前を記した宿札(関札とも言う)を掲げました。三島宿(静岡県)の記録によれば、

四方に立てた丸太の上部を、二本の横木で十字に結び、十字の個所に宿札を掲げる青竹を

固定するものでした。青竹の長さは三間(約5.5m)にもおよび、かなり高く掲げられて

いたようですが、ここでは、宿札掲揚の様子を可能な範囲で復元しました。

宿札に記された「松平出羽守」は、出雲国(島根県)松江藩主です。松江藩はここ田中七左衛門

本陣のいわばお得意様であり、田中七左衛門家は同藩の専用継飛脚の御用を務めていました。

ここ田中七左衛門本陣には、木製の宿札465枚に加え、奉書紙製のものが2,928枚

残されており、その一部を館内に展示しています。これらは各宿場の問屋場で作製されたという

説もありますが、一般的には大名の家臣である宿札(関札)役人か、それを兼ねた宿割役人が

休泊日の前日か数日前ころに持参して本陣に渡したものといわれます。

壁紙は鳳凰に見立てた柏の大葉を描いており、明治時代に明治天皇が本陣へ行幸された際に

使われたといわれています。なお、現在の壁紙は復元されたもの。

草津宿本陣に保存されている数々の宿札が右手に。

壁の鳳凰に見立てた柏の大葉。

中央に『島津藩宿札』。

『玄関広間』からこの『畳廊下』が奥へと続き、その両側には六畳から八畳ほどの広間が

いくつも並んでいた。

上段へと通じる廊下(写真は下段側から撮影したもの)。本来は襖がたてられており、

利用人数が多い時には部屋として使われていた。通常本陣には30~40人が宿泊するが、

畳廊下を利用すれば70人あまりを迎え入れることもできたとのこと。

左に『御前所』

宿泊者の料理を作ったところ、いわゆる台所。

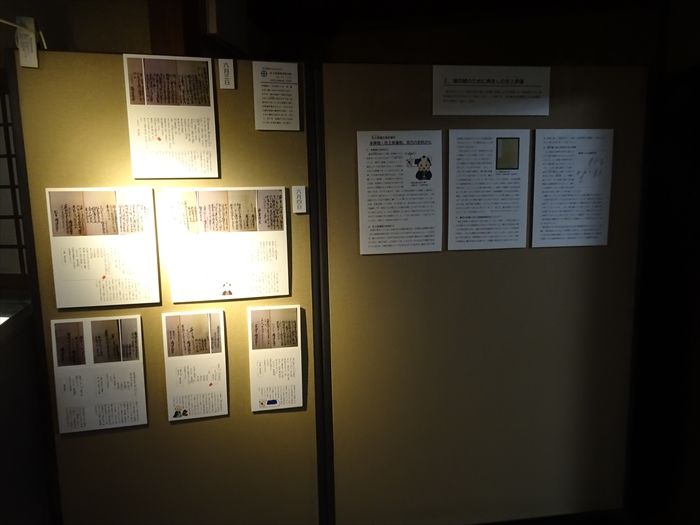

『江戸下り島津随真院道中日記』(左)

『藩存続のために奔走した佐土原藩』(右)

ペーパークラフトを販売していた。

『表板間』。

街道に面していて宿泊者の荷物を収納する部屋。

ここに往時の品々が展示されていた。

ピンボケを無料ソフトにて編集。

木札『行在所』。

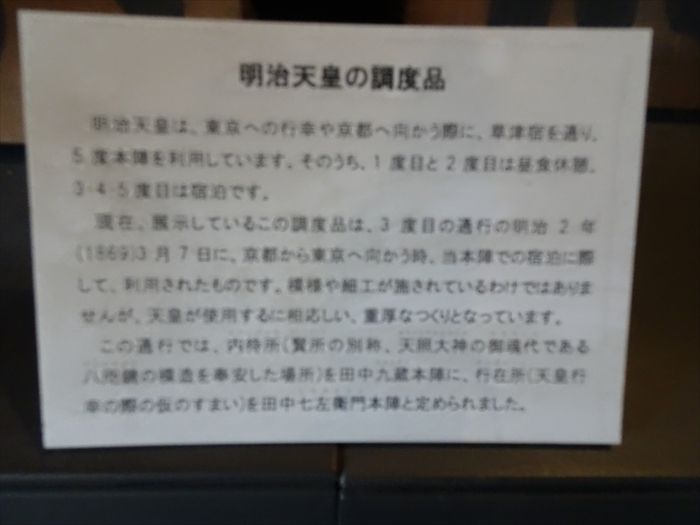

『明治天皇の調度品』

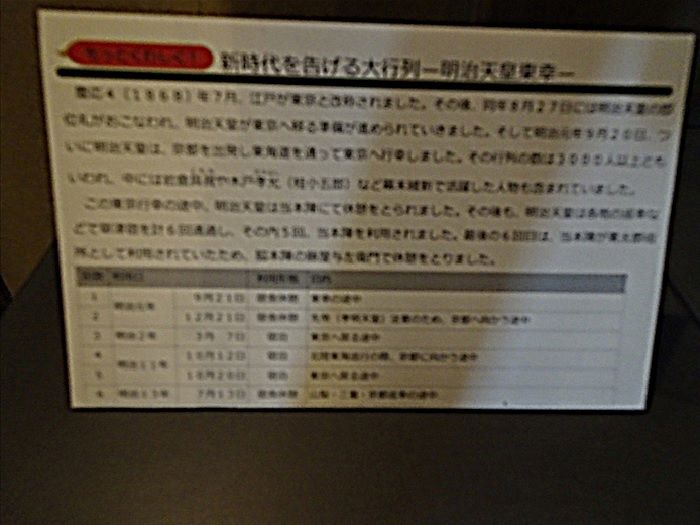

『新時代を告げる大行列・・・明治天皇東幸・・・』。

1868(慶応4)年4月、王政復古を経て樹立した明治政府に江戸城が引き渡された。

さらに政府は同年七月に江戸を東京に改めるなど、東京を中心とした近代国家を目指す

政策を進めていった。

そうした時期に、明治天皇の東幸が行われた。9月20日に明治天皇を乗せた鳳輦(ほうれん)は

京都御所を発し行列を組み、およそ20日をかけて東京へ向かった。

行列には岩倉具視、中山忠能ら公家、伊達宗城ら諸侯のほか木戸孝允など総勢3,300人余りが

供をした。

『台子の間』。

『上段の間』にある床の間。

座敷部の最も奥にある一番格式の高い部屋で、一行の主客が休泊する部屋です。

中央に「置畳」と呼ばれる二畳分の畳が置かれています。ほかの部屋と比べて豪華な設えに

なっており、床の間・違い棚・書院を備えているほか、格天井(ごうてんじょう)が

設えられています。

奥に進んでいくと。

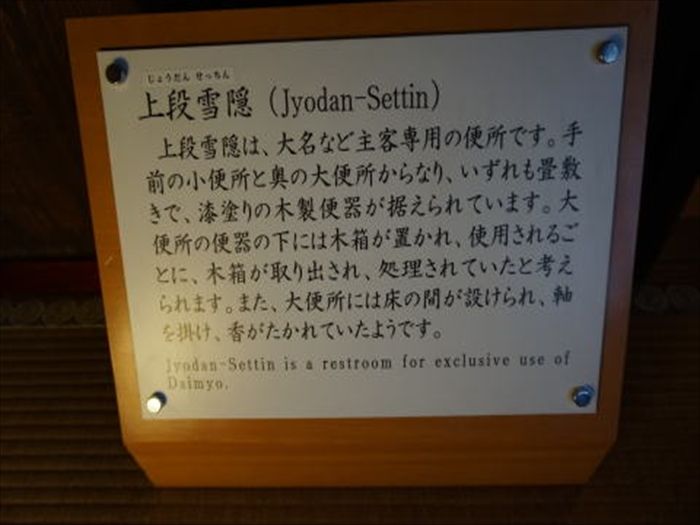

『上段雪隠』、男性専用?

『上段雪隠』、大用?

「上段雪隠(じょうだんせっちん)

上段雪隠は、大名など主客要用の便所です。手前の小便所と奥の大便所からなり、いずれも畳数きで

漆衝りの木製便器が据えられています。大便所の便器の下には木箱が置かれ、使用されるごとに、

木箱が取り出され、処理されていたと考えられます。また、大便所には床の間が設けられ、

軸をかけ、香がたかれていたようです。」

渡り廊下の先、最奥にある『湯殿(ゆどの)』。

主客専用のお風呂です。釜の下から火を焚く五右衛門風呂ではなく、お湯は屋外にある

「湯沸かし屋形」で沸かしたものを湯船まで運び入れていました。床は板張りで、排水用の溝が

切られています。

湯船の大きさに対して部屋が広いのは、外からの攻撃が届かないようにするためだったとも

言われています。

「湯殿(ゆどの)

大名など主客専用の風占場です。畳教き四畳は脱衣場や供回りの控えの問であり、板蔵り八畳は、

中庭の竃(湯沸屋形)で沸かした湯を湯舟へ運びへれ、その湯で湯浴みをする浴室として

使用されました。また、板問中央には排水用の溝が設けられ、床下には、漆喰仕上げの排水溝や

湯船を支えるための置台が残されています。」

『庭園』。

主客の目を楽しませるために、築山がつくられ、手入れが施されていました。

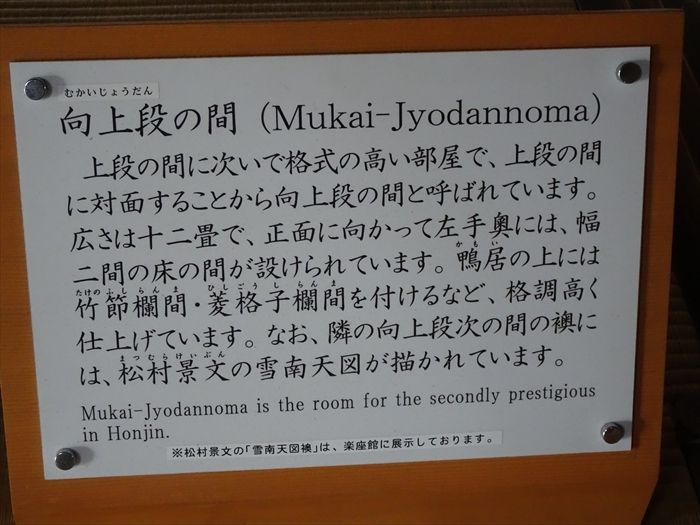

『向上段の間(むかいじょうだんのま)』。

「向上段の間

上段の間に次いで格式の高い部屋で、上段の間に対面することから向上段の間と呼ばれています。

広さは十二畳で、正面に向かって左手奥には、幅二間の床の間が設けられています。

鴨居の上には竹節欄間・菱格子欄間を付けるなど、格調高く仕上げています。

なお、隣の向上段次の間の襖には、松村景文の雪南天図が描かれています。」

「向上段の間の、西側正面と南側の間仕切りに使われていた襖書。

書は、江戸時代中期の京都を代表する儒者・皆川淇園(みながわきえん)による。

淇園は「開物学」という独自の学問の創始者だが、詩文や書画にも優れた風流人でもあった。

また、膳所藩の賓師として招かれていたことから、当本陣とも縁故があったと考えられる。」

『希望雛』。

『ひな段飾り』。

『台所土間』。

一度に多人数の調理ができるように、五連式のかまどなどを備えています。

一番大きい釜とその横の釜の2つで、一度に30人分の食事を準備することができた と。

『お勝手』の竈(かまど)廻り。

大きな竈(かまど)が並ぶ。

住宅の『奥の間(仏間)』。

中庭から蔵屋敷を観る

右手に『湯沸屋形』でお湯は屋外にあるここでで沸かしたものを

湯船まで運び入れていたと。

『土蔵』

本陣に土蔵は4棟あり、用途はそれぞれ異なっています。うち2棟は、布団蔵などに

利用されていました。

建築年は特定できませんが、「天保三辰十月取替」の墨書が発見されており、

天保3年(1832)以前から存在していたと考えられます。

土蔵前には白木蓮が。

楽座館(展示館)内部の『草津本陣と田中家』展示コーナー。

本陣ゆかりの襖絵や田中家拝領の品々を展示していた。

『御用絵符』の文字が。

「『絵符』とは、江戸時代に朝廷・幕府・公家・武家・寺社などが物資を輸送するにあたって、

当該荷物の所属の明示のために付けられた荷札。行李符・絵符・伝符などとも。朝廷・幕府の

ものは、菊や葵の御紋とともに墨書で「御用」とのみ書かれ、その他の場合は、紋章とともに

「○○御用」「××家中÷÷御用」などと記された。会符の付いた荷物は宿駅の人馬を利用する

際に幕府が定めた御定賃銭(おさだめちんせん)で輸送を受けられる特権を有した

(なお、将軍家の荷物(将軍家御用物)は無賃での輸送が義務付けられていた)。

ところが、18世紀中期以後、商品流通が盛んになる一方で、民間の輸送相場である相対賃銭

(あいたいちんせん)と御定賃銭の格差が広がった。そのため、公家や武家、寺社が金を取って

商人や百姓に会符を貸し出して御定賃銭で輸送させることが行われたため、

幕府はこうした行為をしばしば禁じたが、効果は無かった。」とウィキペディアより。

『現存する本陣・脇本陣』を示す日本地図。

本陣にまつわる武将等の資料のパネル展示。

浅野内匠頭、吉良上野介義央、天璋院篤姫のパネルが。

大名等の宿泊に際し、本陣の主人が着用し対応にあたったと言われている「裃(かみしも)」。

裃には、その大名の家紋が。「丸に十文字」は「島津家・島津義弘」の家紋か。

島津家が用いていることで有名。派生形も多く、島津一族だけでも70近い「丸に十文字」を

使用しているといわれる。

島津家は平家追討ちで武功を挙げ、鎌倉時代に征夷大将軍・源頼朝より拝領した と。

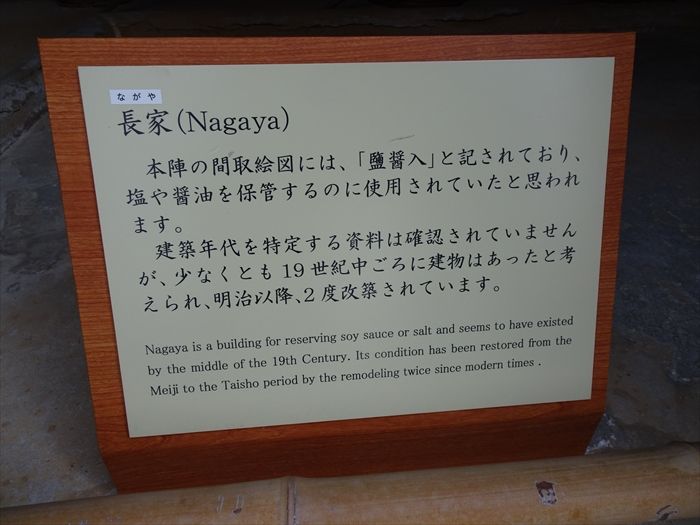

『長屋(ながや)』。

長屋内部のここは『塩作り』の現場か?

「長家

本陣の間取絵図には、「撮醤入」と記されており、塩や醤油を保管するのに使用されていたと

思われます。

建築年代を特定する資料は確認されていません が、少なくとも19世紀中ごろに建物はあったと

考えられ、明治以降、2度改築されています。」

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12