PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

草津市に入り、旧東海道を進む。

左手に草津川の土手道へ上がる『旧東海道分岐』があった。

分岐の手前の左の土手に推定樹齢150年以上のいろはモミジがあり

『わが町のシンボル いろはモミジ』碑が立っていた。

「草津の名木 イロハモミジ

樹 高 9m

樹幹周囲 200cm

推定樹齢 150年以上

旧東海道の草津川を渡り伊勢路に至る堤防を下った現県道草津・六地蔵線との合流点にあり、

少なくとも明治、大正、昭和の激動期をじっと見つめてきた木に違いないと思われます。

百有余年、風雪に鍛えた太い幹、左右に広く伸びた枝張り、それにふさわしい樹高はモミジの

王者の風格があります。 春の芽ぶきの萌黄、夏の深緑、真っ赤に燃えるような秋の紅葉、

冬は裸木に雪化粧の清らかさ四季折々の美しさには道ゆく人も足を留めます。」

現在、この先は草津川を開削して国道1号線の工事をしているため、土手道への坂の入口には

バリケードが設置されていたので、直進する必要があるのであった。

よって真っ直ぐに先に進むと、右手に地蔵堂があった。

前方に『大島三丁目』交差点が見えて来た。

この交差点で左折し、従来の歩道橋の先に新設された黄色の歩道橋を渡らなければ

ならなかったが、従来の歩道橋を渡ってしまった為、再び旧東海道に戻るのに大廻りを

してしまったのであった。しかし黄色の歩道橋にどの様にアクセスしたら良かったかは

未だに不明なのである。

そしてなんとか大廻りしながらもなんとか文化13年(1816)の『常夜燈』に辿り着いた。

道標の彫刻には「文化十三年丙子三月建」、「左 東海道いせ道」、「右 金勝寺しがらき道」と。

ここが草津宿の東の入口。

「草津宿の江戸方の入り口でありました草津川の堤上一建つ火袋付石造道標です。

総高は約三・九メートルを測り、日野の豪商中井氏の寄進によって文化十三年(一八一六)

三月に建てられました。

竿には「右金勝寺志がらき道」「左東海道いせ道」とそれぞれの行き先を刻んでいます。

なお、道標はかつて道を挟んで北側にありました。」

『常夜燈』の向かい側に『高野地蔵堂』があり、地蔵堂には2体の地蔵尊が安置されていると。

この地蔵堂の直ぐ後ろには、真新しい社殿の『立木神社御旅所』があった。

『立木神社御旅所』をズームで。

草津川は天井川であったが、平成14年流路の付け替え工事が完成し、廃川となった

草津川は「草津川跡地公園 de愛ひろば」となっているのだ。

そして草津市草津の旧東海道を進む。

2階建ての旧家が両側に。

草津市の汚水管マンホール蓋。

右 東海道、左 中仙道と書かれた、草津宿の追分道標が描かれたカラーマンホール。

更に進むとT字路に突き当たり、ここで右から来る中山道と合流したのであった。

前方左手には、『脇本陣 大黒屋跡』があり、現在は、『草津まちづくりセンター』と

なっていた。

右手のトンネル脇には、文化13年(1816)の諸国定飛脚問屋が寄進した追分道標の

『常夜燈』が建っていた。

『常夜燈』。

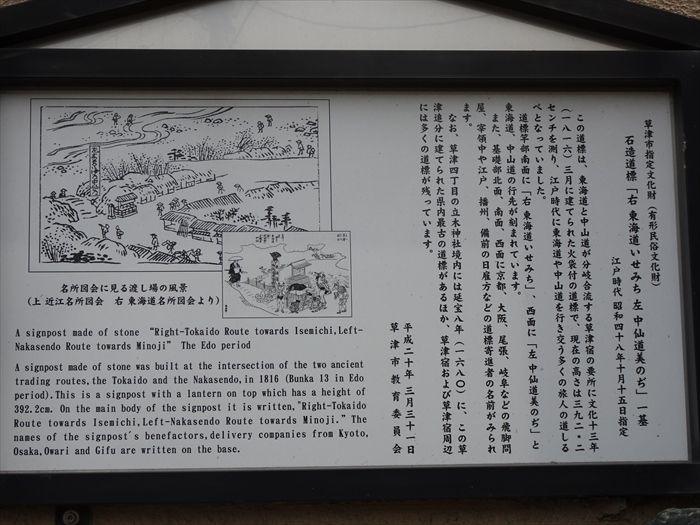

文化13年(1816)建立で高さ4mの火袋付きで「右東海道いせみち」「左中仙道みのぢ」と

刻まれていて、江戸時代の「草津追分」を示す道標を兼ねていた。

「道標 右東海道いせみち 左中山道美のじ

ここはかつての日本五街道の最幹線で東海道と中仙道との分岐点である。

トンネルのできるまではこの上の川を越せば中仙道へ、右へ曲がれば東海道伊勢路へ行けた。

しかしこの地は草津宿のほぼ中心地で、この付近は追分とも言われ、高札場もあって旅人に

とっては大切な目安でもあった。 多くの旅人が道に迷わぬよう、また旅の安全を祈って

文化13年(1816)江戸大阪をはじめ、全国の問屋筋の人々の寄進によって建立されたもので、

高さは1丈4尺7寸(4.45m)で、火袋以上は銅製の立派な大燈籠であり、火袋以上は、

たびたびの風害によって取り替えられたが、 宿場の名残りの少ない中にあって、

常夜燈だけは今もかつての草津宿の名残りをとどめている。」

「この道標は、東海道と中山道が分岐合流する草津宿の要所に文化13年(1816)3月に

建てられた火袋付の道標で、現在の高さは392.2㎝を測り、 江戸時代に東海道や中山道を

行き交う多くの旅人の道しるべとなっていました。

道標竿部南面に 「右 東海道いせみち」、西面に 「左 中仙道美のぢ」 と東海道、中山道の

行先が刻まれています。

また、基礎部北面、南面、西面に京都、大阪、尾張、岐阜などの飛脚問屋、宰領中や

江戸、播州、備前の日雇方などの道標寄進者の名前がみられます。

なお、草津4丁目の立木神社境内には延宝8年(1680)に、この草津追分に建てられた県内最古の

道標があるほか、草津宿および草津宿周辺には多くの道標が残っています。」

名所図会に見る渡し場の風景。

隧道入口横に上記の解説付でこの絵図が掲げられ、昔の草津追分はこんなんだったんだと、

往時に思いを馳せらせることが出来たのであった。

草津追分に道標と高札が並び、追分から草津川渡しに向かう中山道の様子が

よくわかるのであった。

このマンポの上がかつて天井川だった草津川。

現在は隧道が通っているが昔はここをよじ登って川を渡っていたのだ。

そして中山道と東海道が合流する場所。

中山道はこのマンポの向こうあたりが船着場で、渡し舟で草津宿へ入って来たのだと。

『草津川隧道』の銘板が埋め込まれていた。

中山道は、江戸五街道の一つで江戸の日本橋を起点として西の京都三条大橋までの

135里(526.3km)を繋いでいる。ここ草津までは日本橋から129里(505.7キロ)あり、

その間に67宿が置かれていた。またその間には中山道の難所と言われる木曽路が横たわり、

木曽谷に沿って11宿が置かれていた。

マンポの内部(左)。

マンポの内部(右)。

草津まちづくりセンター前にあった案内板。

「草津川ずい道(トンネル)の由来

草津川トンネルは草津川が天井川であったことから出水に悩みまた通行にも不便をきたしていた

ことから、 従来の堤防を登り川越のルートから草津川にずい道を掘って、人馬・通行の便を

図ろうと計画し、 ときの大路村戸長長谷庄五郎は明治17年(1884)8月24日付で

中山道筋草津川ずい道開削新築事業起工の儀願書を県令(知事)中井弘あてに提出した。

これが容れられて明治18年12月4日総工事費7368円14銭9厘を以て着工された。

翌明治19年3月20日の突貫工事で完成した。 構造はアーチ式煉瓦両側石積みで

長さ43.6米幅4.5米のずい道が造られた。 同年3月22日より旅人通行の事、

車は3月25日より、馬車荷車は4月5日より従来左方斜めに堤防にのぼって川を渡り

大路井村側で右方へ下った。 中仙道の川越は廃止され、車馬の通行はきわめて容易になった。」

『広重 木曽海道六拾九次之内 草津追分』

昭和39(1964)年の草津川隧道の写真。

現地の案内板をズームで。

昔は円形の隧道であり川の水から受ける圧力に耐えるために天井は丸かったが、

現在は川ではなくなり上から受ける圧力が小さいため天井が四角くても

耐力があるのであろう。

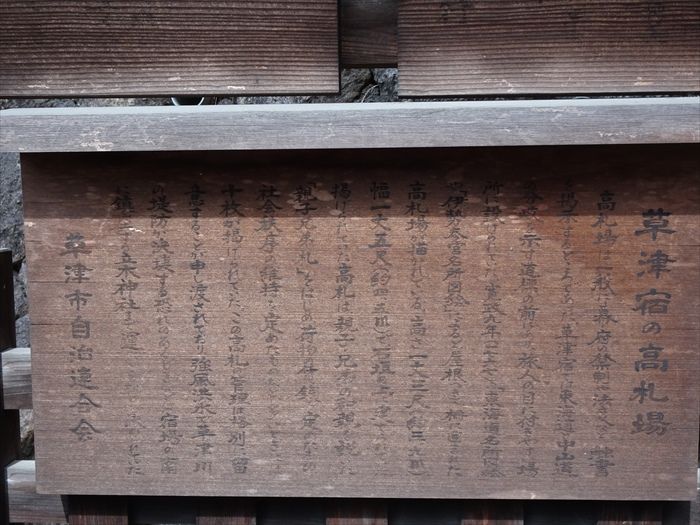

『高札場』。

近寄って。

「草津宿の高札場

高札場は一般に幕府の禁制や法度などの触書を掲示するところであった。

草津宿では東海道と中仙道の分岐を示す道標の前にあり、旅人の目に付きやすい場所に

設けられていた。寛政九年(1797)の「東海道名所図会」や「伊勢参宮名所図会」によると、

屋根つきで柵に囲まれた高札場が描かれている。高さ一丈三尺(約3.9m)、幅一丈五尺

(約4.5m)で、石垣の上に建てられていた。

掲げられていた高札は、親子・兄弟の和親を説いた「親子兄弟札」をはじめ、荷物の賃銭を

定めたもの、社会秩序の維持を定めたものなど、多いときには十枚が掲げられていた。

この高札の管理は格別に留意することが申し渡されており、強風洪水で草津川の堤防が

決壊する恐れのあるときなどは、宿場の南に鎮座する立木神社まで運ぶことなども

決められていた。」

『延命地蔵尊』。

「道標

草津宿高札場

左 中仙道みのみち

右 東海道いせみち」

旧草津川の堤防まで上がって見た。

ここが『草津川の渡し場跡』。

草津川は天井川であったが、平成14年流路の付け替え工事が完成し、廃川となった草津川は

『草津川跡地公園』となっていた。

『草津川跡地公園』内には様々な建物が、しかし日陰となる様な緑が少ないのでは?

夏場には、高齢者には不適な公園なのではと。

昔の草津川の流れがオレンジ色、それを青色に変えたのであった。

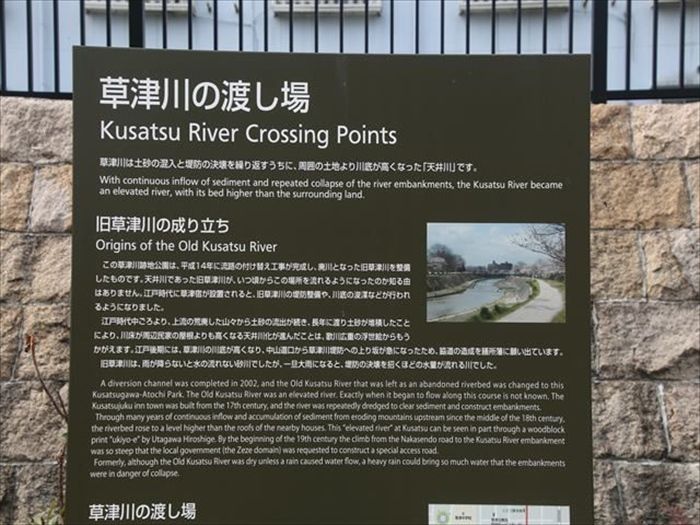

「草津川の渡し場」

草津川は土砂の混入と堤防の決壊を繰り返すうちに、周囲の土地より川底が高くなった

「天井川」です。

「旧草津川の成り立ち」

この草津川跡地公園は、平成14年に流路の付け替え工事が完成し、廃川となった旧草津川を整

備したものです。天井川であった旧草津川が、いつ頃からこの場所を流れるようになったのか知

る由はありません。江戸時代に草津宿が設置されると、旧草津川の堤防整備や、川底の浚渫など

が行われるようになりました。江戸時代中頃より、上流の荒廃した山々から土砂の流出が続き、

長年に渡り土砂が堆積したことにより、川床が周辺民家の屋根よりも高くなる天井川化が進んだ

ことは、歌川広重の浮世絵からもうかがえます。江戸後期には、草津川の川底が高くなり、中山

道口から草津川堤防への上り坂が急になったため、脇道の造成を膳所藩に願い出ています。

旧草津川は、雨が降らないと水の流れない砂川でしたが、一旦大雨になると、堤防の決壊を招く

ほどの水量が流れる川でした。

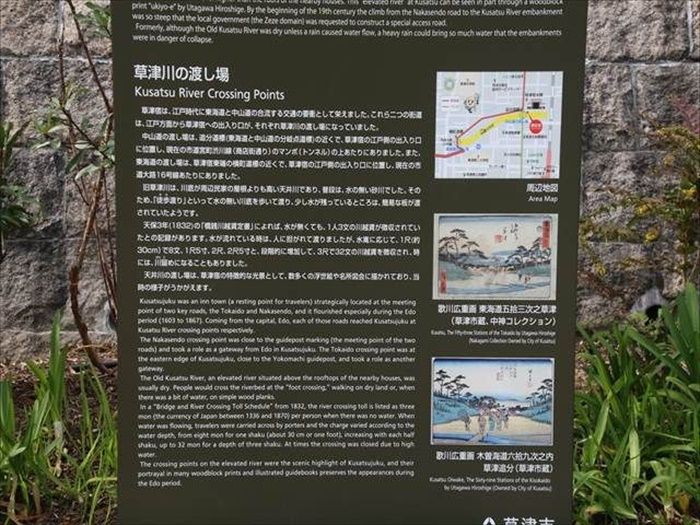

「草津川の渡し場

天保3年(1832)の「橋銭川越賃定書」によれば、水が無くても、1人3文の川越賃が徴収されて

いたとの記録があります。水が流れている時は、人に担がれて渡りましたが、水嵩に応じて、

1尺(約30cm)で8文、1尺5寸、2尺、2尺5寸と、段階的に増加して、3尺で32文の川越賃を

徴収され、時には、川留めになることもありました。

天井川の渡し場は、草津宿の特徴的な光景として、数多くの浮世絵や名所図会に描かれており、

当時の様子がうかがえます。」

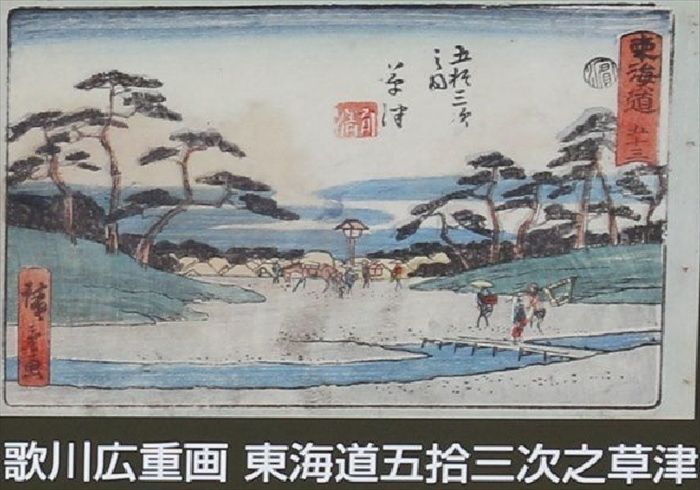

「歌川広重画 東海道五拾三次之草津」。

「六拾八 木曽海道六拾九次之内 草津追分」 (一立斎)廣重画 錦樹堂。

『草津追分』再び振り返る。

マンホール蓋が方向を示してくれていた。

東海道、中山道、分岐点、慶長七年と書かれた道標のデザイン。

『➡草津宿本陣』。

『書状集箱』

「このポスト(書状集箱)は、明治4年(西暦1871年)郵便創業当時使用していたものと

同じ型のものです。 草津宿は、東海道と中山道の分岐・合流点という交通の要衝として、

発展してきました。 また、国史跡に指定されている草津宿本陣は、現存する本陣の中でも

最大規模で、当時の面影を今に伝えています。 なお、このポストは、他のポスト同様に

取り集めを行いますので、ご利用ください。」

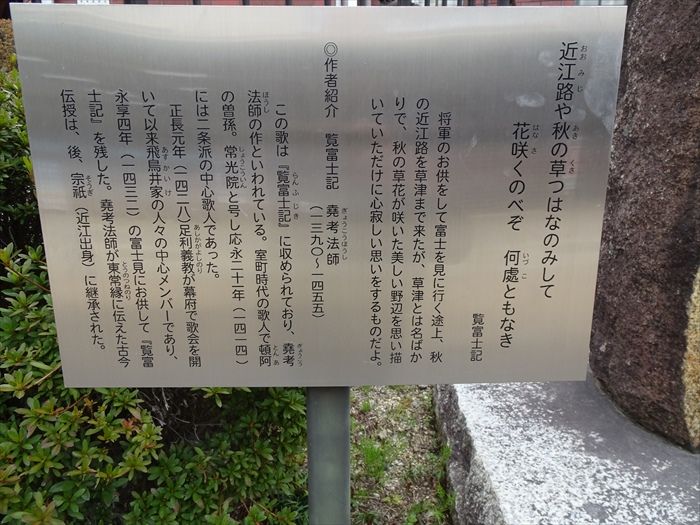

『堯孝法師 歌碑』

「近江路や秋の草つはなのみして 花咲くのべぞ 何處ともなき 覧富士記」

後ろにあるレンガ造りの建物が『草津まちづくりセンター』。

「近江路や秋の草つはなのみして 花咲くのべぞ 何處ともなき 覧富士記

将軍のお供をして富士を見に行く途上、秋の近江路を草津まで来たが、草津とは名ばかりで、

秋の草花が咲いた美しい野辺を思い描いていただけに心寂しい思いをするものだよ

作者紹介 覧富士記 堯孝法師(1390~1455)

この歌は『覧富士記』に収められており、堯孝法師の作といわれている。室町時代の歌人で

頓阿の曽孫。常光院と号し応永二十一年(1414)には二条派の中心歌人であった。

正長元年(1428)足利義教が幕府で歌会を開いて以来飛鳥井家の人々の中心メンバーであり、

永享四年(1432)の富士見にお供して『覧富士記』を残した。堯孝法師が東常縁に伝えた

古今伝授は、後、宗祇(近江出身)に継承された。」

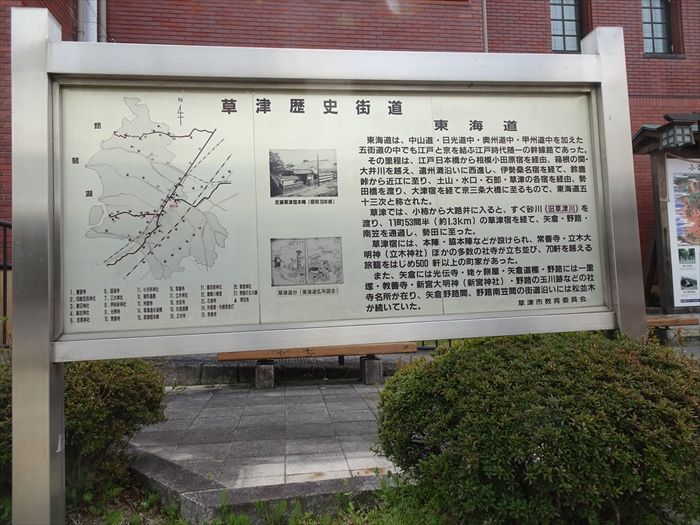

「草津歴史街道・東海道

東海道は、中山道・日光道中・奥州道中・甲州道中を加えた五街道の中でも江戸と京を結ぶ

江戸時代随一の幹線路であった。

その里程は、江戸日本橋から相模小田原を経由、箱根の関・大井川を越え、遠州灘沿いに

西進し、伊勢桑名宿を経て、鈴鹿峠から近江に至り、土山・水口・石部・草津の各宿を経由、

勢田橋を渡り、大津宿を経て京三条大橋に至るもので、東海道五十三次と称された。

草津では、小柿から大路井に入ると、すぐ砂川(草津川)を渡り、11町53間半

(約1.3Km)の草津宿を経て、矢倉・野路・南笠を通過し、勢田に至った。

草津宿には、本陣・脇本陣などが設けられ、常善寺・立木大明神(立木神社)ほかの多数の

社寺が立ち並び、70軒を越える旅籠をはじめ500軒以上の町屋があった。

また、矢倉には光伝寺・姥ヶ餅屋・矢倉道標・野路には一里塚・教善寺・新宮大明神

(新宮神社)・野路の玉川跡などの社寺名所が在り、矢倉野路間、野路南笠間の街道沿いには

松並木が続いていた。」

『時の旅人』

草津まちづくりセンター前のポケットパークという感じのところに立っていた。

鈴木典明作『時の旅人』。

正面から。

ランナーがすれ違っているような造りになっていた。

数m先に「中山道の道標」があり、「時の旅人」という雰囲気がよく解る作品。

江戸時代、この地は東海道と中山道が交わり、多くの旅人が行き交っていた場所。

そんな歴史をイメージさせるし、現在の我々にも「過去から現在、そして未来への旅」を

彷彿とさせるのであった。

人の過ぎ去っていく軌跡をみると作者の思いが伝わって来そうな印象的な作品なのであった。

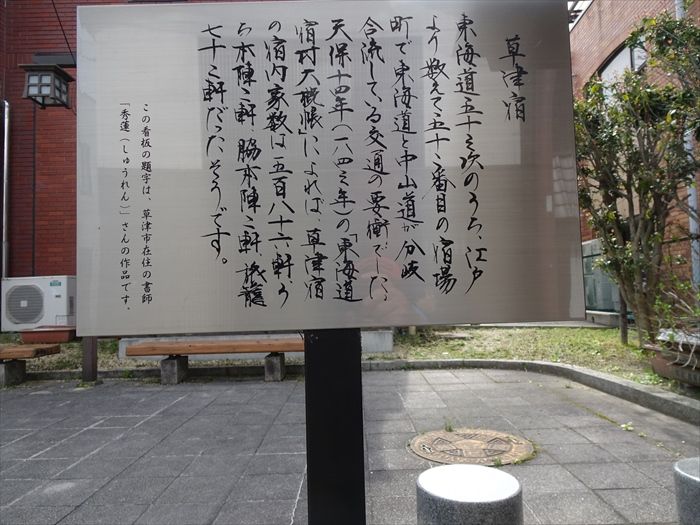

左手の『草津まちづくりセンター』の前に『草津宿』と書かれた看板が建っていた。

この看板の題字は、草津市在住の書師 「秀蓮」 氏の作品であるとのこと。

「草津宿

東海道五十三次のうち、江戸より数えて五十ニ番目の宿場町で東海道と中山道が分岐合流

している交通の要街でした。天保十四年(一八四三年)の「東海道宿村大概帳」によれば

草津宿の宿内家数は五百八十六軒、うち本陣二軒、脇本陣二軒、旅籠七十二軒だったそうです。」

『ふるさと「くさつ」風景の記憶絵』。

そして草津宿の真っ只中へ。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12