PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

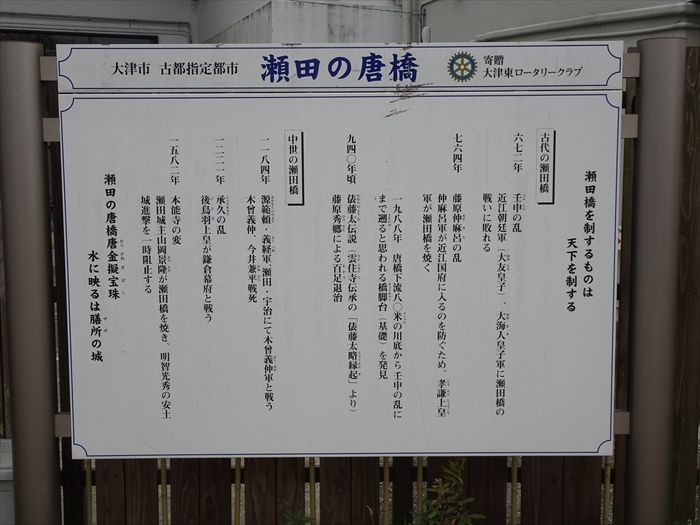

『瀬田の唐橋』は、近江八景 「瀬田の夕照」 (せたのせきしょう) で有名であり、

別名 「瀬田橋」や 「長橋」 とも呼ばれ 「唐橋を制するものは天下を制する」 と言われ、

古来より京都の喉元を握る交通・軍事の要衝として重視されたのだ。

『瀬田の唐橋』は中島によって橋が二分されている。

東側大橋は九十七間、西側小橋は二十七間。京の宇治橋、山崎橋とともに日本三古橋と

呼ばれている。琵琶湖から唯一流れ出ている瀬田川に架かる橋で、右に湖水、左に石山を望む。

大橋の入口左側に、『常夜燈』、山崎茶酔『歌碑』、『祠』、『雲住寺寺標・道標・地蔵堂』

『勢田橋龍宮秀郷社』の案内板などがあった。

『常夜燈』。

山崎茶酔『歌碑』

昭和三十年三月に瀬田町観光協会が建立した高さ2.25m。

「松風乃 帆にはとどかず 夕霞 茶酔」。

山崎茶酔、この人がどんな人なのかネットからも全く解らないが。

東詰めから見た唐橋中之島方向。

急がば回れの語源は、宗長(室町時代の連歌師)の歌

「もののふのやばせの船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」であると。

「もののふ」とは武士、「やばせの船」とは矢橋の渡しを意味するのだ。

「矢橋の渡し」とは、東海道五十三次草津宿(滋質県草津市矢橋港)~大津宿 (大津市石塔港)

を結ん惣町上水運で、「瀬田の長橋」とは、日本三大名橋のひとつ「瀬田の唐橋」である。

当時、京都へ向かうには、矢橋から琵琶湖を横断する海路の方が瀬田の唐橋経由の陸路よりも

近くて速いのだが、比叡山から吹き下ろされる突風(比叡おろし)により危険な航路だったため、

このような歌が歌われたのだと。

そして、昭和時代に入り、矢橋の渡しの先の琵琶湖沖には琵琶湖総合開発事業で人工島の

矢橋帰帆島が出来、ここに湖南中部浄化センター(下水処理場)が建設され、私が若い頃は

仕事で何回か通ったのを想い出すのである。

『瀬田の唐橋』。

東海道・東山道(中山道)方面から京都へ向かうには、琵琶湖を渡る、もしくは南北いずれかに

迂回しないかぎり、琵琶湖から流れ出る瀬田川を渡る必要がある。瀬田川にかかる唯一の橋で

あった瀬田の唐橋は京都防衛上の重要地であったことから、古来より

「唐橋を制する者は天下を制す」と言われた。

古代の瀬田橋

672年 壬申の乱

近江朝廷軍(大友皇子)、大海人皇子軍に瀬田橋の戦いに敗れる

764年 藤原仲麻呂の乱

仲麻呂軍が近江国府に入るのを防ぐため、孝謙上皇軍が瀬田橋を焼く。

1988年唐橋下流80米の川底から壬申の乱まで遡ると思われる橋脚台(基礎)を発見。

940年 俵藤太伝説(雲住寺伝承の「俵藤太略縁起」より)藤原秀郷による百足退治。

中世の瀬田橋

1184年 源範頼・義経軍、瀬田・宇治にて木曽義仲軍と戦う。

木曽義仲・今井兼平戦死。

1221年 承久の乱

後鳥羽上皇が鎌倉幕府と戦う。

1582年 本能寺の変

瀬田城主山岡景隆が瀬田橋を焼き、明智光秀の安土城進撃を一時阻止する。

瀬田の唐橋唐金擬宝珠 水に映るは膳所の城」

『瀬田の唐橋』

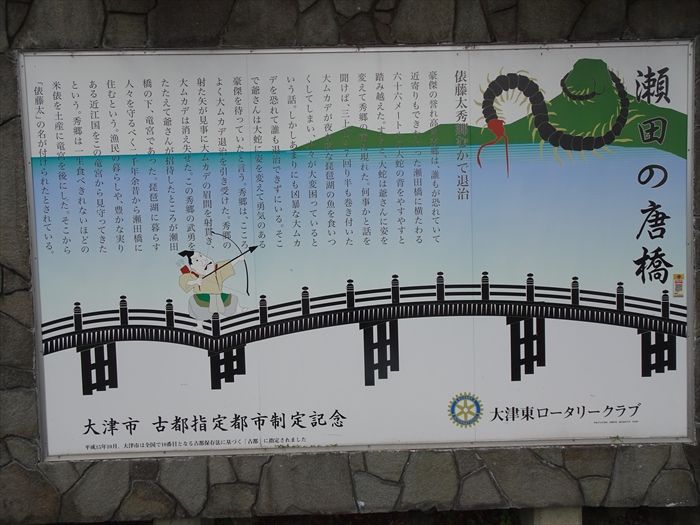

「俵藤太 百足退治の図

俵藤太のムカデ退治伝説とは次のようなもの。

「瀬田の唐橋に大蛇が横たわっており、人々は恐れて橋を渡ることができませんでした。

しかし俵藤太は大蛇を踏みつけて橋を渡りました。

その夜、美しい娘が藤太のもとへ訪ねてきました。

娘は琵琶湖の龍神で、藤太が踏みつけた大蛇はこの娘が姿を変えていたのでした。

娘は藤太に「三上山のムカデに苦しめられているので助けてください」と言いました。

そこで藤太が三上山に行くと、山を7巻き半する大ムカデが現れました。

藤太は八幡神に祈って矢を射、それが大ムカデに命中しました。

藤太はムカデ退治のお礼にと、龍神の娘から米の尽きない俵をもらいました。

またのちに藤太は朝廷より平将門の乱平定を命じられましたが、龍神のおかげで将門の弱点を

見破り、討ち取ることができました。」と。

俵藤太というのは、彼が龍神から米のつきない俵をもらったところからつけられた愛称で、

本名は「藤原秀郷」。

『上田 太神山 不動寺』道標。

瀬田唐橋の手前の道標。ここから9kmほど東南の太神山山頂付近にある不動寺。

平安時代の初期、智証大師円珍が創建。本堂は南北朝時代に再建され、巨大な花崗岩の上

に建っているとのこと。

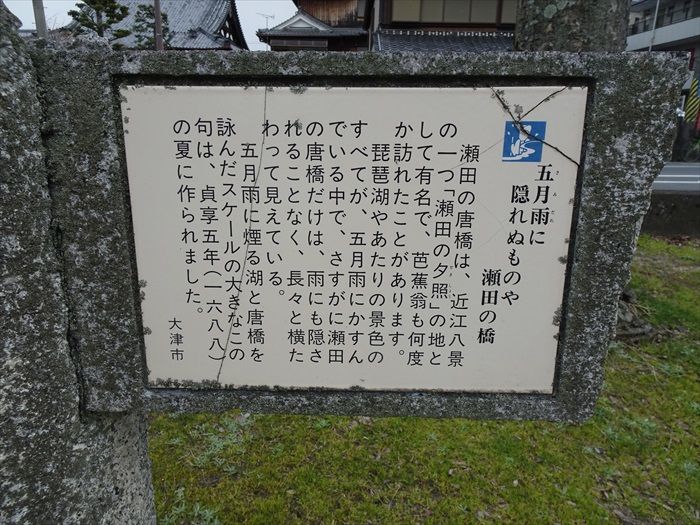

『芭蕉句碑』。

『五月雨に 隠れぬものや 瀬田の橋』

「五月雨に 隠れぬものや 瀬田の橋

瀬田の唐橋は、近江八景の一つ「瀬田の夕照」の地として有名で芭蕉翁も何度か

訪れたことがあります。琵琶湖やあたりの気色のすべてが、五月雨にかすんでいる中で、

さすがに瀬田の唐橋だけは、雨にも隠されることなく、長々と横たわって見えている。

五月雨に煙る湖と唐橋を詠んだスケールの大きなこの句は、貞亨5年(1688年)の

夏に作られました。」

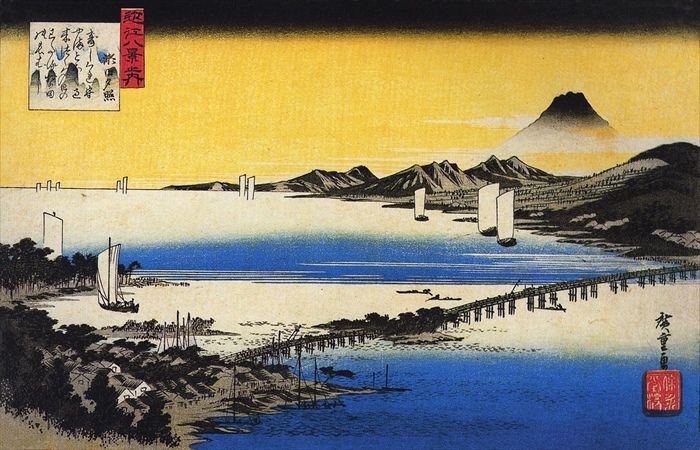

江戸後期の浮世絵師・歌川広重によって描かれた錦絵による

名所絵(浮世絵風景画)揃物『近江八景』の『勢多夕照』。

富士山の如き山は「近江富士」なのであろう。

『瀬田川』上流方向。

多くのカモ(鴨)が餌を啄んでいた。

額から頭頂がクリーム色なのは『ヒドリガモ』であろうか。

道路の反対側にあったのが『西光寺』。

『浄土真宗 本願寺派 夕照山 西光寺』寺標。

『山門』。

山門に掛かる夕照山 の扁額

『鐘楼』。

『瀬田の唐橋』は、滋賀県大津市瀬田の瀬田川にかかる橋。全長260m。

勢多の唐橋とも書き、瀬田の長橋とも言われます。

宇治橋、山崎橋とならんで日本三古橋の一つとされてきた。

また、日本の道100選にも選ばれている。

『瀬田川』は、琵琶湖から流れる唯一の川で、「宇治川」、「淀川」と名称を変えて、

大阪湾に注ぐのだ。

『唐橋中之島』を見る。白木蓮の花が輝いていた。

県道599号線「夕照の道」沿いをを引き返す

日蓮宗の『永光山 妙真寺』。

『妙見宮』と刻まれた『常夜燈』。

『妙真寺 本堂』

『妙真寺』は、建長5年(1253)日蓮上人による開基であり、境内には妙見大菩薩を祀る

御堂と稲荷社の境内社がある。

流出河川の一つである瀬田川に設置された『唐橋流心水質自動監視所』。

『瀬田の唐橋・大橋』約172 mを渡る。

「唐橋」と呼ばれているのは、擬宝珠を備えたデザインが「唐風」だったからと

言われているのだと。

再び『瀬田川』上流方向。

国道1号線の『瀬田川大橋』が見えた。

中之島の道路の反対側にあった『西沢十七星碑』

「瀬田蜆(しじみ) 藤咲きしかば うまからむ」。

『西沢十七星碑』の奥、中州の小高い丘の上に「俵藤太秀郷の像」が鎮座していたのでズームで。

像は三上山の方をじっと見据えているのだと。

『瀬田唐橋架換記録碑』。

瀬田の唐橋の大橋西北詰め(唐橋町23番街区)に建立され、昭和50年着工から54年7月竣工

までの工事概要を記している。また、前回大正11年起工・同13年竣工の記念碑文を

付していた。高さ1.35mで「瀬田唐橋架換記録」と題していた。

瀬田唐橋架換記録

着工 昭和五十年 三月

竣工 昭和五十四年七月

瀬田唐橋は古来、京都と東国を結ぶ交通の要衝として「唐橋を制する者は天下を制す」と

言われました。 以下文字が擦れていて判読が困難であった。

「瀬田の唐橋

俵藤太秀郷むかで退治

豪傑の誉れ高き秀郷は、誰もが恐れていて近寄りもできなかった瀬田橋に横たわる

六十六メートルもの大蛇の背をやすやすと踏み越えた。 すると、大蛇は爺さんに姿を変えて

秀郷の前に現れた。 何事かと話を聞けば、三上山に7回り半も巻き付いた大ムカデが夜な夜な

琵琶湖の魚を食いつくしてしまい、人々が大変困っているという話。

しかしあまりにも凶暴な大ムカデを恐れて誰も退治できずにいる。 そこで爺さんは大蛇に

姿を変えて勇気のある豪傑を待っていたと言う。 秀郷は、こころよく大ムカデ退治を引き受けた。

秀郷の射た矢が見事に大ムカデの眉間を射貫き、大ムカデは消え失せた。

この秀郷の武勇をたたえて爺さんが招待したところが瀬田橋の下、竜宮であった。

琵琶湖に暮らす人々を守るべく一千年余昔から瀬田橋に住むという。 漁民の暮らしや、

豊かな実りある近江国をこの竜宮から見守ってきたという。

秀郷は一生食べきれないほどの米俵を土産に竜宮を後にした。 そこから「俵藤太」の名が

付けられたとされている。」

『道碑』。

日本の道100選

唐橋 昭和61年8月10日

更に『瀬田の唐橋・小橋』約52 mを渡る。

擬宝珠は木造橋の時から引き継がれており、江戸時代のものもあると。

再び『瀬田川』上流を見る。

『瀬田川ぐるりさんぽ道』案内板。

4.1km下流先に瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)があると。

琵琶湖の出口にはこの瀬田川洗堰があって、大雨が降った時は淀川の下流部を守るために、

国交省琵琶湖河川事務所が洗堰の全閉操作を行う。淀川の水位が下がり始めたら、

洗堰のゲートを開けて琵琶湖の水を放流することになっているのだと。

びわ湖毎日マラソンではこの瀬田川洗堰を渡るコースになっているのだ。

『唐橋西詰』交差点。

渡って来た『瀬田の唐橋』を振り返る

瀬田の唐橋西詰北側、唐橋旅館の玄関先に鎮座する『橋姫竜神の祠』。

古来より天災人災から人々を守り反映の守護神として祭祀しており、また千古より清き

大川瀬田川の日本における歴史的な唐橋で道行く人々を守りつづけている竜神であると

ネット情報より。

旧東海道・県道104号線沿いの連子格子の旧家。

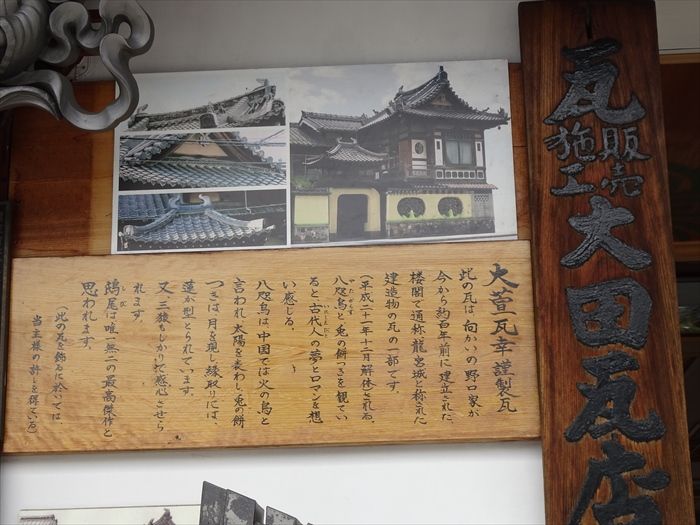

道路の反対側には『太田瓦店』。

様々な瓦が展示されていた。

こんなものまで瓦で。

巨大な鬼瓦。

「此の鬼瓦は、愛知県愛西市勝幡町塩畑2645 福應寺の本堂、大棟の鬼瓦です。

鬼瓦の構造は、十個の組み合わせで一つの鬼瓦となります。

高さ、1米97センチ、巾、2米30センチ、厚さ、68センチ、総重量、430キログラム。

お相撲さんが、手を広げると同じ位になります」

『大萱瓦幸謹製瓦』

「此の瓦は、向かいの野口家が今から約百年前に建立された、楼閣で通称、竜宮城と称された

建造物の瓦の一部です。 (平成二十一年十二月解体される。) 八咫烏と兎の餅つきを観ていると、

古代人の夢とロマンを想い感じる。 八咫烏は、中国では火の鳥と言われ、太陽を表わし、

兎の餅つきは、月を現し、縁取りには、蓮が型とられています。 又、三猿もしかりで

感心させられます。 鴟尾は唯一無二の最高傑作と想われます。」

非売品であると。ご自由に中へどうぞと。

横笛を吹く天女

大津宿家並み

前方に踏切が見えて来た。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12