PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『光照寺』を後にすると、右手に地蔵堂があり、この先府道143号線の三条通に合流するまでに

6つの地蔵堂があった。

山科区日ノ岡朝田町の旧東海道を進む。

非常に狭い旧東海道を進むと左手にも地蔵堂が。

地蔵堂が多くみられる街道に家屋は建っているが、その数軒は明らかに空き家であった。

祠の外にも石仏が安置されていた。

日ノ岡西部町地蔵堂。

右手前方にっ道標と新しい案内板が。

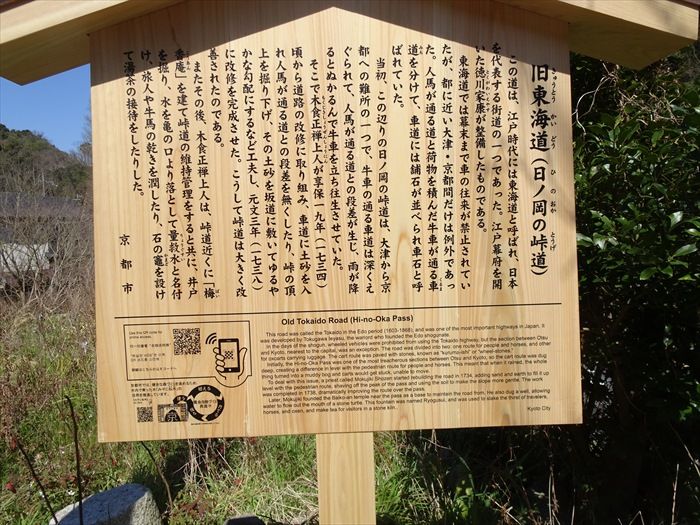

『旧東海道』道標と解説板。

「旧東海道(日ノ岡の峠道)

この道は、江戸時代には東海道と呼ばれ、日本を代表する街道の一つであった。

江戸幕府を開いた徳川家康が整備したものである。

東海道では幕末まで車の往来が禁止されてぃゑに近い大津京都開けは例外であった。

人馬が通る道と荷物を積んだ牛車が通る車道を分けて、車道には舗石が並べられ車石と

呼ばれていた。

当初、この辺りの日ノ岡の峠道は、大津から京都への難所の一つで、牛車の通る車道は

深くえぐられて、人馬が通る道との段差が生じ、雨が降るとぬかるんで牛車を立ち往生させていた。

そこで木食正禅上人が享保一九年(一七三四)頃から道路の改修に取り組み、車道に土砂を入れ

人馬が通る道との段差を無くしたり、峠の頂上を据り下げ、その土砂を坂道に敷いてゆるやかな

勾配にするなど工夫し、元文三年(一七三八)に改修を完成させた。こうして峠道は大きく

改善されたのである。

またその後、木食正禅上人は、峠道近くに「梅香庵」を建て峠道の維持管理をすると共に

井戸を掘り、水を亀の口より落として量救水と名付け、旅人や牛馬の乾きを潤したり、

石の竃を設けて湯茶の接待をしたりした。」

左手に『栄花山荘』が。ここは山科区北花山山田町。

「150 years house」の表示が入口に。

古民家を改修した庭・裏山付シェアハウス兼イベントスペース。

茶会を中心に開かれたイベントを催し、新たな文化の創造・発信を目指していると。

左手のここにも地蔵堂が。

2体の石仏が安置されていた。

そして右下から来る三条通(府道143号線)に合流した。

「旧東海道」と「150 Years Old House Eikasansou(栄花山荘)」案内板も。

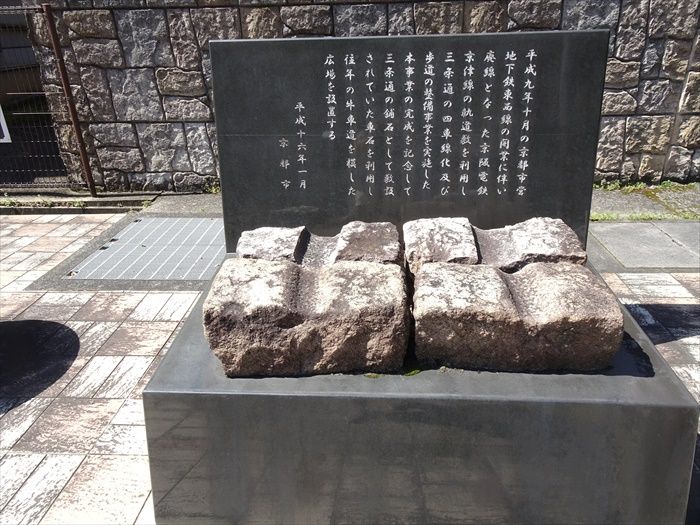

左手前方に荷車のモニュメントと車石が置かれた広場があった。

『車石広場』

すぐ先左手の道端に小ひろばが設けられ、4個の車石の実物や、俵を7俵乗せた台車と

解説板があった。実際に使われたと思われる車輪も。

「平成9年10月の京都市営地下鉄東西線開業に伴い廃線となった京阪電鉄京津線の軌道敷を

利用し三条通の四車線化及び歩道整備の完成を記念して、三条通の舗石として敷設されていた

車石を利用し往年の牛馬道を模した広場を設置する」と解説している。

石には車輪の通る箇所が線路上に凹面に刻まれていた。

俵を7俵乗せた台車。

「車石

平成9年10月の京都市営地下鉄東西線の開業に伴い廃線となった京阪電鉄京津線の軌道敷を利用し、

三条通の四車線化及び歩道の整備事業を実施した本事業の完成を記念して三条通の舗石として

敷設されていた車石を利用し往年の牛車道を模した広場を設置する。」

車輪も。

荷車のモニュメント。こちらは俵を6俵乗せた台車。1俵は何処に?

三条通りの坂道を上って行く。

左手に案内板が。

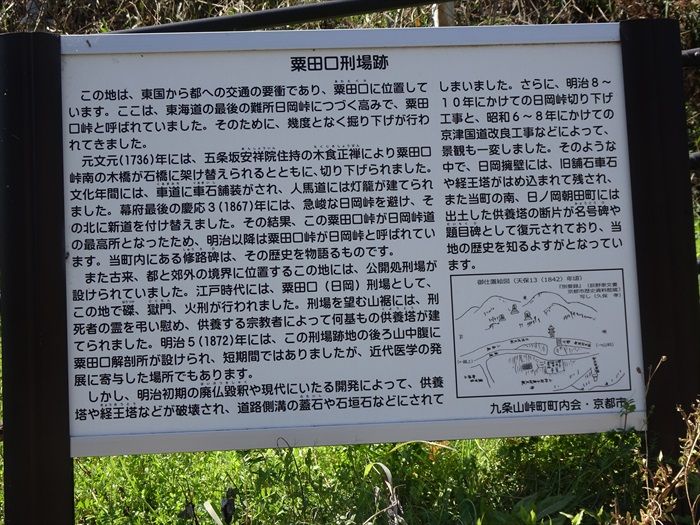

「粟田口刑場跡

この地は、東国から都への交通の要衝であり、粟田口に位置しています。

ここは、東海道の最後の難所日岡峠に続く高みで、粟田口峠と呼ばれていました。そのために、

幾度となく掘り下げが行われてきました。

元文元年(1736)には、五条坂安祥院住持の木食正禅により粟田口峠南の木橋が石橋に

架け替えられるとともに、切り下げられました。文化年間(1804-17)には、

車道に車石舗装がされ、人馬道には燈籠が建てられました。幕府最後の慶應3年(1867)には、

急峻な日岡峠を避け、その北に新道を付け替えました。その結果、この粟田口峠が日岡峠道の

最高所となったため、明治以降は粟田口峠が日岡峠と呼ばれています。

当町内にある修路碑は、その歴史を物語るものです。

また古来、都と郊外の境界に位置するこの地には、公開処刑場が設けられていました。

江戸時代には、粟田口(日岡)刑場として、この地で磔、獄門、火刑が行われました。

刑場を望む山裾には、刑死者の霊を弔い慰め、供養する宗教者によって何基もの供養塔が

建てられました。明治5年(1872)には、この刑場跡地の後ろ山中腹に粟田口解剖所が設けられ、

短期間ではありましたが、近代医学の発展に寄与した場所でもあります。

しかし、明治初期の廃仏毀釈や現代にいたる開発によって、供養塔や経王塔などが破壊され、

道路側溝の蓋石や石垣石などにされてしまいました。さらに、明治8年~10年にかけての

日岡峠切り下げ工事と、昭和6年~8年にかけての京津国道改良工事などによって、景観も

一変しました。そのような中で、日岡擁壁には、旧舗石車石や経王塔がはめ込まれて残され、

また当町の南、日ノ岡朝田町には出土した供養塔の断片が名号碑や題目碑として復元されており、

当地の歴史を知るよすがとなっています。」

粟田口刑場跡を過ぎると、東山ドライブウェイの高架手前右手に地蔵堂があった。

地蔵堂の中央には地蔵菩薩立像が安置されていた。

「左卍(ひだりまんじ)」は大乗仏教などの伝統的なシンボルとして使用されているのだ。

東山ドライブウェイ高架橋の下をくぐる。

東山ドライブウェイは三条通りの左手の坂を上ると将軍塚に至る。

将軍塚は桓武天皇が平安京の造営時、王城鎮護のため、征夷大将軍、坂上田村麻呂の

土像を作り、 都(西方)に向けて埋めたと伝えられるところ。

東山ドライブウェイの高架下を過ぎると、下り坂にさしかかる。

ここから地名は京都市山科区から東山区に変った。

そして左手にレンガ造りの建物の蹴上浄水場(けあげじょうすいじょう)があった。

蹴上浄水場は、日本最初の急速ろ過方式の浄水場として、明治45年(1912)、京都で初めて

給水を開始した施設であるのだ。

「蹴上」の地名の由来は

「源義経が牛若丸と呼ばれていた頃、鞍馬寺で金売吉次(伝説上の人物の可能性あり)という

商人に出会います。1174年。

義経が彼の案内で奥州平泉へと向かう途中、一行は、山科の日ノ岡峠の日向(ひむかい)大神宮へ

道中の安全祈願をするため立ち寄りました。

その後、日ノ岡峠の清水(現在の蹴上)で義経が供の者との別れを惜しんでいた時です。

平家の武者・関原輿市重治(せきはらよいちしげはる)と9人の従者が馬に乗って通りかかり、

彼らの馬が、水溜りの水を義経に蹴りかけ、義経の衣服を汚してしまいます。

晴れの門出を台無しにされた義経は、無礼を詫びるように迫りますが、武者たちは平家の威光を

笠に着て、かえって居丈高な態度に出ます。

そこから両者の争いとなり、ついには義経が興市の家来たち9人を斬り捨て、與市の耳と鼻を

削いで追い払ったのです。

この、馬が水を蹴り上げたエピソードが蹴上の由来となりました。」と。

『蹴上浄水場 水質管理センター』

当寺の給水能力は1日68,100m3であったが、その後、水需要の増加に対応するために、

昭和37年(1962年)11月には、創設期の第1系統の改良とともに、新たに第2系統が新設され、

給水能力が1日198,000m3になったと。

10年以上前に仕事で訪ねた浄水場なのであった。

「蹴上のつつじ」で有名な蹴上浄水場なのだ。

GW頃に開花すれば多くの人々が。

しかし今年は・・・???。

【 http://gottuan7.blogspot.com/2019/05/blog-post_7.html

】より

ゴールの『三条大橋』の文字が道路標識に現れた。

ここを目指して日本橋から490km近くを歩いて来たのだ。

岡崎は、京都府京都市左京区の南部に存在する地域のこと。

右手にあったのが『日向大神宮』社標と『青瀧山 安養寺』の寺標が建ってた。

参道を進むと大神宮橋の手前に2基の常夜燈があり、参道を15分ほど登ると手水舎の前に出て、

拝殿・外宮・内宮と続いているのだと。

『日向大神宮』は、第23代顕宗天皇の御代に筑紫日向の高千穂の峯の神蹟を移して創建されたと

伝えられている。境内奥には、天岩戸の戸隠神社があり、神田稲荷神社の裏から山道を登ると

伊勢神宮遥拝所があるようだ。

『蹴上浄水場』に沿って下って行く。

右手にあったのが地下鉄東西線の「蹴上駅」の出入り口。

そして右手に赤レンガのトンネルが姿を現した。

トンネルの入り口の「雄観奇想 (素晴らしい眺めと優れた考え) 」の文字。

「ねじりまんぼ

「ねじりまんぽ」は三条通から南禅寺へ向かう道路の造成に伴って建設され、

明治二十一(1888)年6月に完成しました。高さ約3m、幅約2.6m、長さ約18mで

「まんぽ」とはトンネルを意味する古い言葉です。

トンネルの上部に敷設された、台車に載った船」が行き交うインクラインの重さに耐えら

れるように、内壁のレンガは斜めに巻かれ、トンネルはインクラインと直角ではなく斜めに

掘られています。

トンネルの東西には、トンネルの完成を祝い第3代京都府知事の北垣国道が揮毫した扁額があり

ます。西口の「雄観奇想」は「見事なながめとすぐれた考えである」、東口の「陽気発処」は

「精神を集中して物事を行えば、どんな困難にも打ち勝つことができる」という意味です。

このような形状のトンネルは全国的に施工例が少なく、また多くが老朽化や廃線等で撤去され

ました。「ねじりまんぽ」は、明治時代の土木技術を物語る貴重な遺産といえます。」

「京都一周トレイル」案内柱。

「京都一周トレイル」は、京都の東南、伏見桃山から、比叡山、大原、鞍馬を経て、

高雄、嵐山、苔寺に至る全長約83.3キロのコースと、豊かな森林や清流、田園風景に恵まれた

京北地域をめぐる全長約48.7キロのコースからなると。

赤レンガのトンネルを潜る。

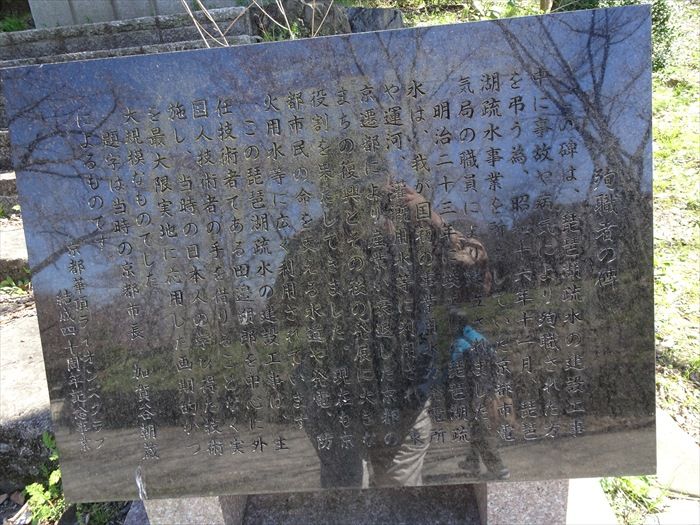

トンネルを出ると右側の石段の上にあったのが『琵琶湖疏水工事殉職者碑』。

「殉職の碑

この碑は、琵琶湖疏水の建設工事中に事故や病気により殉職された方を弔う為、昭和16年11月、

琵琶湖疏水事業を所管していた京都市電気局の職員により建立されました。

明治23年に竣工した琵琶湖疏水は、我が国最初の事業用水力発電所や運河、灌漑用水等に利用され、

東京遷都により産業が衰退した京都のまちの復興を果たしてきました。

現在も京都市民の命を支える水道や発電、防火用水等に広く利用されています。

この琵琶湖疏水の建設工事は、主任技術者である田邉朔郎を中心に外国人技術者の手を

借りることなく実施し、当時の日本人の学び得た技術を最大限実地に応用した画期的かつ

大規模なものでした。題字は当時のの京都市長加賀谷朝蔵によるものです。

京都華頂ライオンズクラブ 結成40周年記念事業

琵琶湖疏水工事 殉職者之碑 京都市電気局」

『インクライン(傾斜鉄道)』

琵琶湖疎水は、明治時代初期に琵琶湖の水を京都へ引き、琵琶湖と宇治川を結ぶ舟運を開き、

同時に水力、灌漑、防災などに利用して京都の産業振興を図るために開削された。

途中の蹴上船溜から南禅寺船溜までは落差が36mあるため、この間はインクラインという

傾斜鉄道を使用した。公園内には、写真の『インクライン(傾斜鉄道)』が復元され、

疎水工事の総括責任者・田辺朔郎像、琵琶湖疎水工事殉難者碑が建っていた。

因みに、インクラインとは英語の「incline」で「〔物が〕傾く、傾斜する」の意味から。

『インクライン(傾斜鉄道)』上で和服姿で記念撮影する女性たち。

卒業記念写真なのであろうか?桜が満開であれば。

こちらにも。

「インクライン(傾斜鉄道)

大津から京都を結ぶ東海道の難所であった逢坂山や日ノ岡の峠道は、旅人や貨物運搬にとって

悩みの種で琵琶湖から水を引き、その水路を利用して舟運を興すとともに、田畑を潤すことが

古くは平清盛、豊臣秀吉の時代からの願望として伝承されてきました。明治2年(1869)の

東京遷都以降、衰退する京都経済の復興策として京都府三代目知事北垣国道、青年技師田邊朔郎、

測量技師嶋田道生ら技術陣・行政関係者、上・下京連合区会、市民の力で明治18年(1885)

8月、水力動力、舟運、かんがい、精米水車などの多目的な効用をはかるため、疎水開削工事に

着手しました。

インクラインは、蹴上船溜(ダム)や南禅寺船溜に到着した舟から乗り降りすることなく、

この坂を船ごと台車に乗せて昇降させる目的で建設されました。当初、蹴上から分水した

水力動力(20馬力、15KW)によって水車場内のウインチ(巻上機)と水中の滑車を回転、

ワイヤロープでつないだ軌道上の台車を上下する構造を考えていました。

その後、明治21年(1888)、田邊技師、高木文平調査委員が訪米し、アスペン銀鉱山の

水力発電を視察した結果、インクライン動力源を水車動力から電力使用に設計変更され、

事業用としては我が国発の蹴上発電所を建設することになりました。

この電力が世界最長のインクラインに35馬力(25KW)、時計会社に1馬力(0.75KW)

など産業用、電灯用として活用されました。

明治27年(1894)には伏見区掘詰町までの延長約20kmの運河が完成し、この舟運により

琵琶湖と淀川が疎水を通じて結ばれ、北陸や近江、あるいは大阪からの人々や物資往来で

大層にぎわい、明治44年(1911)には渡航客約13万人を記録しました。

しかしながら、時代の流れで大正4年(1915)には、京津電車、京阪電車が開通旅客数が

3万人大に激減したのに加え、国鉄(JR)の方でも東山トンネルが開通して大正10年に

現在の山科駅が開設されたため、京津間の足としての疎水の機能は実質的に失われることと

なりました。一方、貨物の輸送量は、大正14年(1925)には、史上最高の22万3千トン、

1日約150隻を記録しました。やがて、陸送化がどんどん進み昭和26年(1951)9月、

砂を積んだ30石船が最後に下り疎水舟運60年の任務を終えました。

こうして、琵琶湖疎水、インクラインは文明開化以降における画期的な京都再生の役割を

果たしました。

平成8年(1996)6月には、国の史跡指定を受け、今日の京都を築いた遺産として

後世に長く伝えるため形態保存しています。

勾配 15分ノ1

『 インクラインで使われた台車の復元

』👈リンク

後方から。

「三十石船と蹴上インクライン

この「三十石船」は、明治23年に竣工した琵琶湖疏水で使用されてきた運輸船を復元した

ものです。

明治から昭和にかけては、琵琶湖疏水を通航する運輸船により、滋賀と京都の物資

(米、薪炭、醤油、酒など)の物流が盛んに行われていました。

琵琶湖疏水の蹴上船溜から南禅寺船溜までの間は、高低差が大きいため、船ごと

インクライン(傾斜鉄道)の台車に載せて、この坂を昇降させていました。

本インクラインは、琵琶湖疏水関連施設として、平成8年に国の史跡に指定されています。

この「三十石船」は、京都滋賀県人会様から、同県人会の創立50周年を記念して、

平成22年3月に寄贈を賜り、蹴上インクラインの当時の面影を再現するために、

船の「積み荷」につきましても、平成6年3月にご寄贈いただいたものであります。」

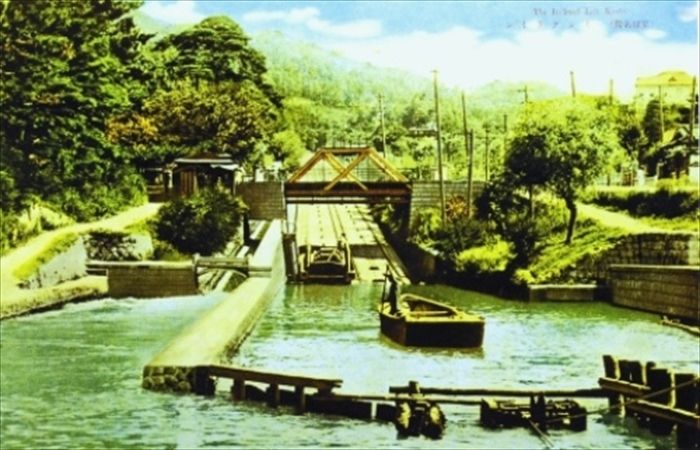

明治40年6月時の掲載写真を見てみると、蹴上げのインクラインが写っていた。

南禅寺方面の道も、平安神宮への道も、その地形に変わりないことがわかる。

船が上がれない急な坂を貨車を使って引っ張り上げるための線路で、大津から来た船をそのまま

貨車に載せて、次の水路へと運んでいたことが、理解できる写真なのであった。

インンクラインに昇降する舟(写真は琵琶湖疎水記念館のもの)。

こちらの写真の時代は大正期らしい。

【 https://plaza.rakuten.co.jp/laurier/diary/201706150000/

】より

QRコードをスマホで読み込んでみてください。

因みに、移動用の巻き上げ機は蹴上発電所の電力で運転。通過時間は10分から15分だったと。

『 琵琶湖疏水

』👈リンク ルート図。

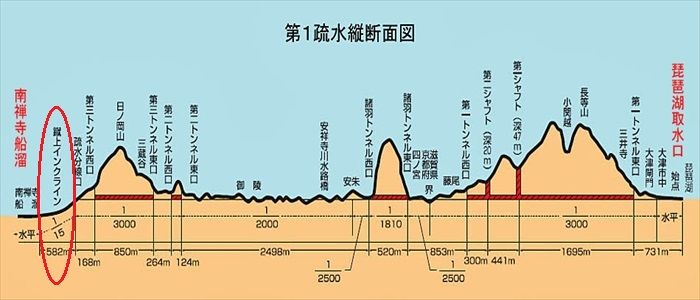

『第1疎水縦断面図』。

南禅寺船溜から琵琶湖方面への最初の登りが標高差36mの、この蹴上インクラインで

あることが解る。

怒涛のごとく琵琶湖の水が流れていた。

この場所の水路勾配は1/15であると。

琵琶湖の取水口から蹴上までの距離は約8kmとのことだが、この間の高低差はわずか3.4m。

現代のような精巧な測量器械のない時代に、正確な勾配を計算しながらつくられている

ことに驚愕したのであった。

蹴上から先は山の斜面を下らなければならない。水平距離にして582m、高低差は36mであると。

水路は暗渠にすることができるが、舟を通すことは出来ない。

そこで舟を運ぶために考えられたのがインクライン(傾斜鉄道)なのであったと。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく・

・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12