PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

👈リンク

村岡城址公園に向けて村岡東二丁目の住宅街を北上する。

村岡は起伏が激しく、坂の多い土地だったので「重なり合う岡のむれ」からその地名がついたと

伝えられる。

約一千年前の940年(天慶3)、村岡城主・村岡五郎良文(平良文)は、平氏の守護神である

御霊(ごりょう)神社を京都から勧請したが、ここにこの地の歴史がはじまる。

鎮守府将軍相模守村岡五郎平良文の居城の地であった村岡は村岡郷と呼ばれ、当時関東、東北の

政治の中心地であった。その後、鎌倉幕府の成立、玉縄開城で武家屋敷が増え、江戸時代には

藤沢宿の定助郷(じょうすけごう)を務めるようになる。村岡郷五ヶ村とは、宮前(みやまえ)、

小塚(こつか)、弥勒寺(みろくじ)、高谷(たかや)、渡内(わたうち)を指す。

宮前の地名は御霊神社によるもの、小塚の地名は古墳があったためといわれ、弥勒寺は寺の名前に

よるものといわれている。

明治21年の町村制施行により、川名(かわな)と柄沢(からさわ)を加えて村岡村となり、昭和16年

藤沢市に合併した。一部に水田を主とする農耕地と深い谷戸をもち、山苺、山百合、野草が

見られる山林地帯であったが、時の変遷とともに市街化への要望が高まり、昭和41年3月、

およそ10年の歳月をかけて区画整理事業がおこなわれたのだと。

村岡一丁目と二丁目の境の角にあった「石塔群」。

高谷大神宮の左側に位置し、数基の庚申供養塔があった。

「村岡御堂」と呼ばれていると。

この付近・村岡地区に散在していたものをこの場所に集めたのであろうか。

様々な石仏が。

弥陀堂は渡内村伝寺持ちであったが、廃仏毀釈により、高谷425に移設され、

藤沢市の区画整理により移転したと。

右側中央には石仏、太子像であろうか。

「石塔群」の左横の狭い階段を上っていくと、ここにも「石塔群」が。

青面金剛・三猿・庚申塔などいろいろと。

「奉立願帝釈天王」の文字の下に三猿がほられている藤沢市指定文化財の

庚申供養塔があった。寛文4年(1664年)の銘も。

一番左側の庚申塔がそれ。

次に訪ねたのが約100mほど先左手の路地の奥にあった「高谷大神宮」。

藤沢市村岡東3丁目379。

村岡東という地名はもとはなく、この辺周辺一体は高谷村で、「高谷大神宮」はその鎮守。

東側は現在土地区画整理事業が進んでおり、かつての山がすっかり様変わりしてるようだが、

ここは、木が生い茂り、急な石段があって、どこか地方の神社に来たかのような雰囲気が

残っていたのだ。

石鳥居の先に急な石段が。

扁額には「大神宮」と。

石段を上って行った。この石段は58段。

「社殿」

天慶三年(940)平良文(村岡五郎)が甥にあたる平将門を討つために京都の御霊神社

(祭神は早良親王)から勧請し、後に祭神として鎌倉権五郎景政・葛原親王・高見王・高望王を

加え五座とした。

祭神は天照皇大神、慶安3年(1650年)の創立で、高谷地区の鎮守。

「高谷大神宮

祭神 天照大御神 創立 慶安三年(一六五〇年)

当時高谷部落約十軒の農民が五穀豊穣と郷土の安穏を祈念し建立

その後嘉永四年(一八五一年)改築 再度平成二年(一九九〇)年債権を計画

平成五年(一九九三年)完成し現在に至る 例祭日は十一月十五日と定められているが

農繁期のため九月十五日にかわり その後時代の推移により九月の第二日曜日となっている。」

境内社「矢竹稲荷」。

鎌倉権五郎景政が戦いの時に目を射抜かれた矢を個々に埋めたところ枝葉が生えてきたという

逸話に因んだ稲荷社。

境内には相州村岡七福神の「大黒天」も祀られていた。

「大黒天」の横には石の祠が二つ。

「社殿」裏からの眺め。

そして石段を降りて次に訪ねたのが「曹洞宗 長福寺」。

右手に「涅槃堂・位牌堂」。

お葬式をはじめ様々な行事に利用できる多目的ホール「涅槃堂」(1階)と、

故人の永代供養を行う位牌堂(2階)。

「長福寺」寺標。

境内の石庭。

石庭の中にある墓地への石段の横には「不動明王」。

ズームで。

この丘は?塚の如くであったが。

長福寺の本堂。禅宗らしい、質素で趣のある堂宇。ご本尊は釈迦如来。

次に「村岡城址公園」を訪ねた。

「村岡歴史の道 ⑨村岡城址」。

「村岡城址公園」。

村岡城址公園は、村岡地区の中でも小高い丘にあった。

公園は二段になっており、西の高台に忠魂碑、村岡城址碑、三日月井跡碑が建てられている。

村岡城は平将門の叔父である平良文(村岡五郎)の居城と伝わっています。その後も村岡氏の

居城として維持され、新田義貞の鎌倉攻めなどでは戦場となったようですが詳細は不明です。

戦国時代は北条氏が玉縄城を守備する「高谷砦」として利用されたと考えられており、

北条氏滅亡とともに廃されたようです。現在は「村岡城址公園」として整備されており、

遺構はありませんが、城址碑と案内板が建てられていた。

「文化財ハイキングコース案内板」。

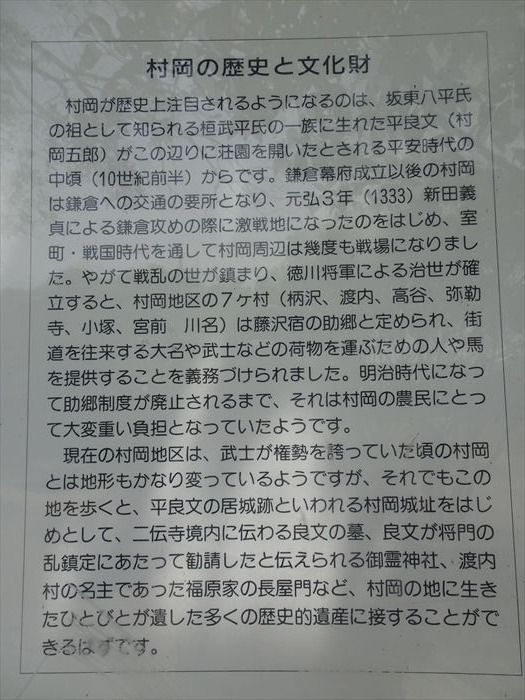

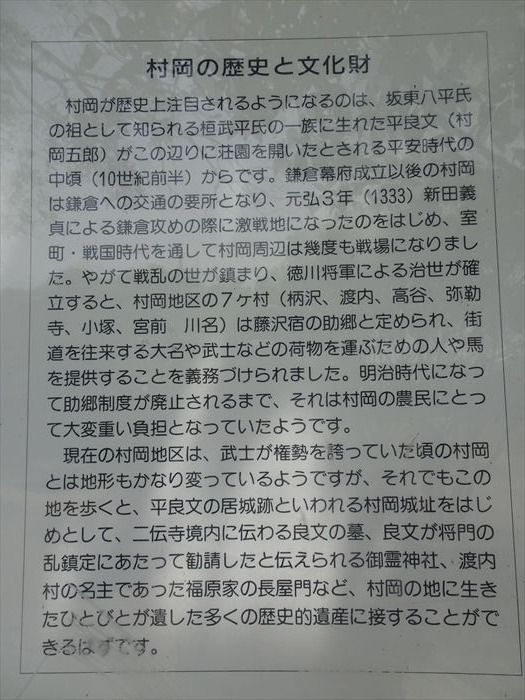

「村岡の歴史と文化財

村岡が歴史上注目されるようになるのは、坂東八平氏の祖として知られる桓武平氏の一族に

生れた平良文(村岡五郎)がこの辺りに荘園を開いたとされる平安時代の中頃(10世紀前半)

からです。鎌倉幕府成立以後の村岡は鎌倉への交通の要所となり、元弘3年(1333)新田義貞

による鎌倉攻めの際に激戦地になったのをはじめ、室町・戦国時代を通して村岡周辺は幾度も

戦場になりました。やがて戦乱の世が鎮まり、徳川将軍による治世が確立すると、村岡地区の

7ヶ村(柄沢、渡内、高谷、弥勒寺、小塚、宮前、川名)は藤沢宿の助郷と定められ、街道を

往来する大名や武士などの荷物を運ぶための人や馬を提供することを義務づけられました。

明治時代|こなって助郷制度が廃止されるまで、それは村岡の農民にとって大変重い負担となって

いたようです。

現在の村岡地区は、武士が権勢を誇っていた頃の村岡とは地形もかなり変っているようですが、

それでもこの地を歩くと、平良文の居城跡といわれる村岡城址をはじめとして、二伝寺境内に

伝わる良文の墓、良文が将門の乱鎮定にあたって勧請したと伝えられる御霊神社、渡内村の名主で

あった福原家の長屋門など、村岡の地に生きたひとびとが遺した多くの歴史的遺産に接することが

できるはずです。」

「忠魂碑」。

昭和3年11月10日に日清・日露戦争の戦死者4柱を合祀して建立された。

終戦後埋没されていたが、戦後の昭和46年3月大東亜戦争の戦病死者を併せ祀り再建されたと。

碑正面:

「忠魂碑 陸軍大将一戸兵衛書」

裏面:

「昭和三年十一月十日建之」

「村岡城址」碑。

「額 元帥伯爵東郷平八郎書

村岡城の地位は古来武相交通の要衝に在り昔従五位下村岡五郎平良文公及びその後裔五代の

居城なり蓋しその築城は今を距ること約一千年前に属す良文公は関東八平氏の始祖にして

天慶二年鎮守府将軍陸奥守に任ぜられ多くの荘園を有し威を関東に振るひたり天慶の乱

起るに及び藤原秀郷平貞盛と共に将門を征討し大に軍功を立てたり其の後裔に秩父平氏の

一族澁谷庄司重國あり其の孫實重は薩州東郷氏の祖なり昭和六年村岡城祉を史蹟として

縣廳より指定せらるる同七年村岡村の有志相謀り鎌倉同人會の賛助を得城址に碑を建て

以て後昆に傳ふと云爾

海軍中将東郷吉太郎撰書 昭和七年十月三日」

城址碑脇の「三日月井跡」。

裏面には

「ここより東百五十㍍の処に三日月井あり 村岡城内で用水として使われ又村岡城五代城主

鎌倉権五郎平影正産湯井としても知られています後世になって近在の人々が眼病を治しに

この井で眼を洗いに多くの人が訪れたようです。」

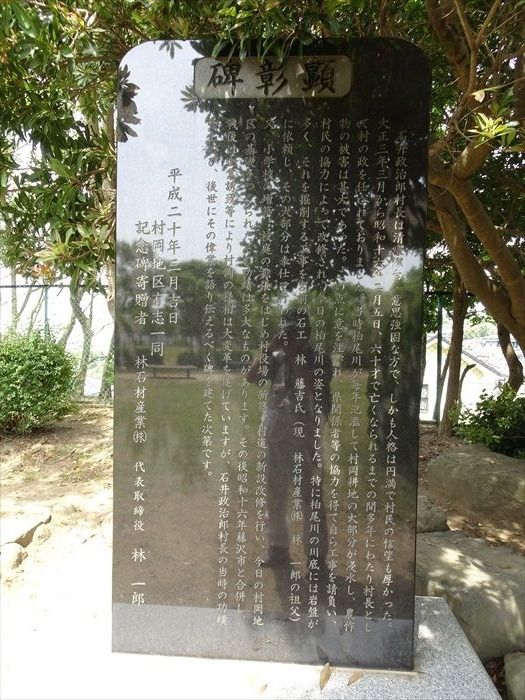

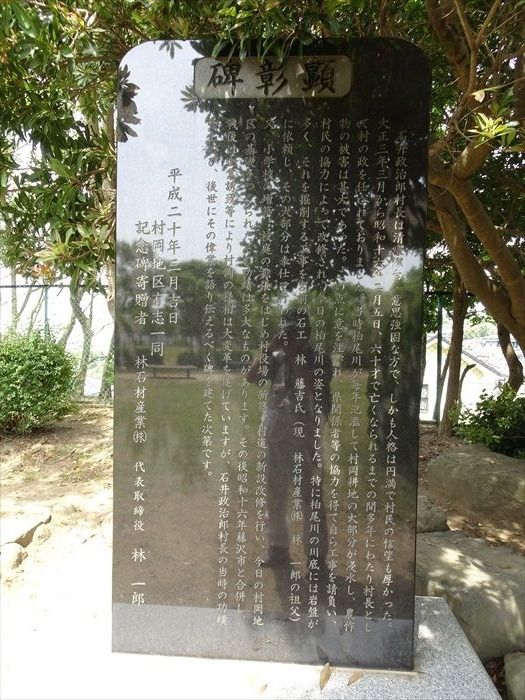

「顕彰碑

石井政次郎村長は清廉潔白、意思強固でしかも人格は円満で村民の信望も厚かった。

大正三年三月から昭和十六年二月五日、六十歳でなくなられるまでの間多年にわたり村長とし

て村の政を任されておりました。

当時、柏尾川が毎年氾濫して村岡耕地の大部分が浸水し、農作物の被害は甚大であった。

この点に意を注がれ、県関係者等の協力を得て自ら工事を請負い、村民の協力によって改修され、

今日の柏尾川の姿となりました。特に柏尾川の川底は岩盤が多く、それを掘削する工事を宮前の

石工、林 藤吉氏(現林石材産業(株)林一郎の祖父)に依頼し、その大部分は奉仕で行われた。

又、小学校の増築、校庭の拡張をはじめ村役場の新築、村道の新設改修を行い、今日の村岡地区の

基礎をつくられたその功績多大なものがあります。その後、昭和十六年藤沢市と合併し、戦後は

企業誘致等により村岡の様相は大変革を遂げていますが、石井政治郎村長の当時の功績をしのび、

後世にその偉業を語り伝えるべく碑又建てた次第です。」

「蒼穹(そうきゅう)の碑」。

裏面には村岡の略歴と土地区画整理組合のことが記されていた。

側面には、

石は語らず 蒼窮の丘

悠久の天地 幾星霜

江戸城に数百年

今 村岡城に座す

「蒼穹」とは青空、大空のこと。

この「蒼穹」の文字を刻んだ石は江戸城から持ってきたのか?

公園の遊具は新型コロナ禍の影響で使用禁止になっていた。

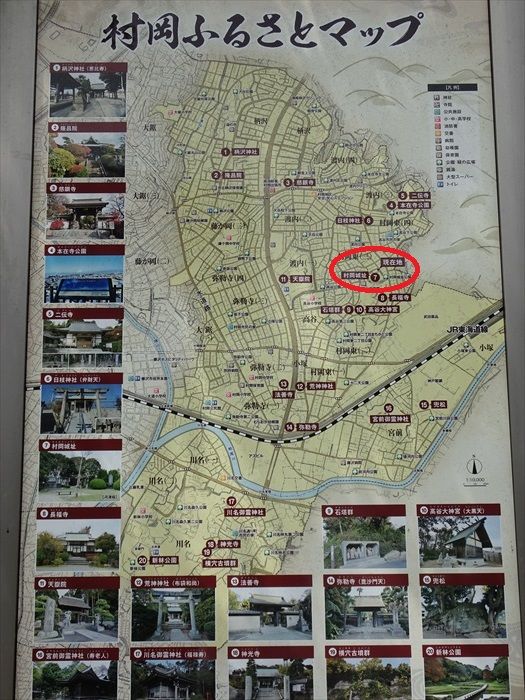

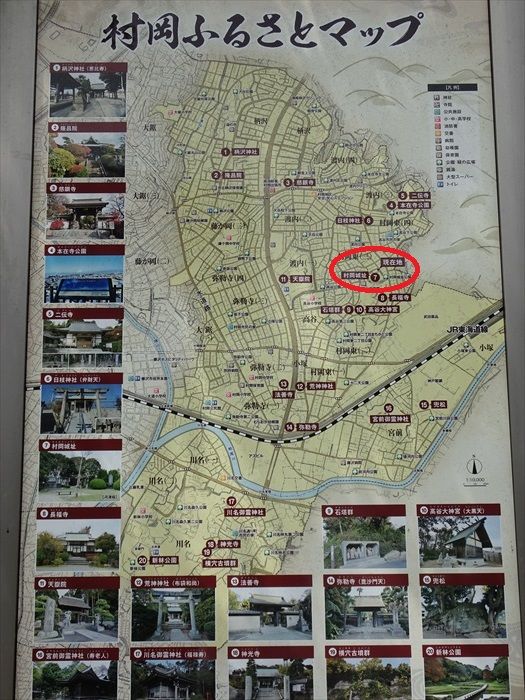

「村岡ふるさとマップ」。

◯ が現在地の「村岡城址」。

「村岡城址」を後にし進むと左手にあったのが「陸軍砲兵 一等卒勲八等 福原佐太郎之碑」。

明治三十七、八年戰役=日露戦争において亡くなられた方のようだ。

村岡三丁目、四丁目の境の道を北上して行った。

そして渡内「日枝神社(ひえじんじゃ)」を訪ねた。藤沢市渡内3丁目8−10。

村岡東地区から再び渡内地域に戻ったのであった。

「村岡歴史の道 ⑪日枝神社」。

「8基の石仏・石塔」が階段下に並んでいた。

庚申塔、石塔、石仏。天和2年(1682年)と本社覆殿再建前後の頃の文政4年(1821年)から

文政10年(1827年)頃の石仏。

この中に文政4年(1821)と文政10年(1827)の双体道祖神2基が。(5番目と8番目)

左手は青面金剛像で道標を兼ねており 「左かま具ら道 右 観世音道」 と刻まれていた。

右手に三猿そして天和二年(一六八二)九月の文字が。

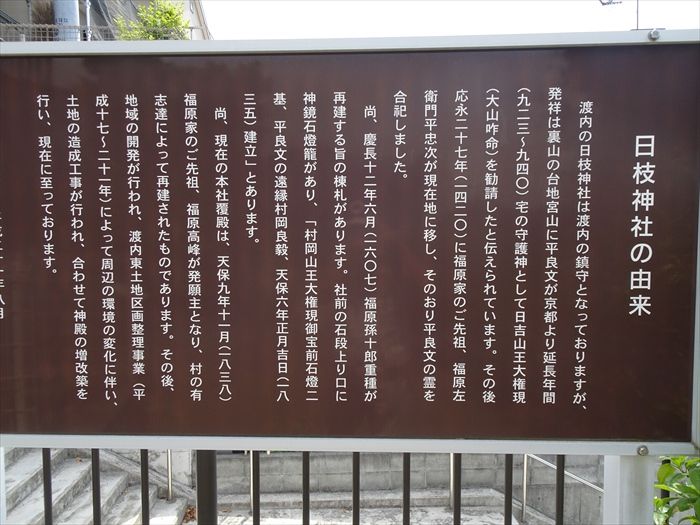

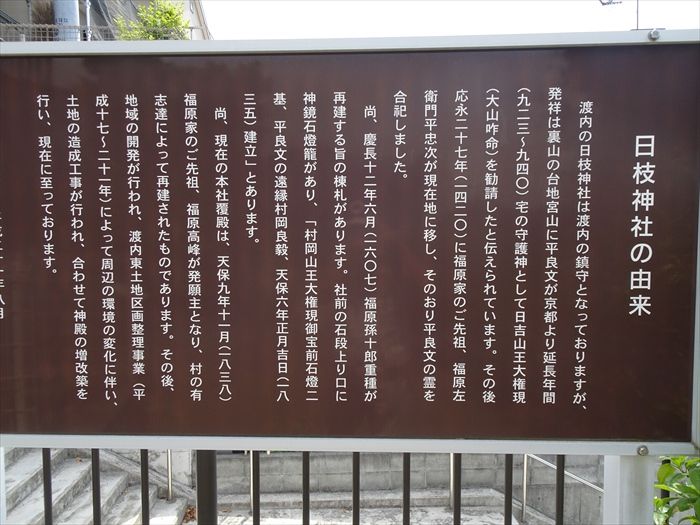

「日枝神社の由来

渡内の日枝神社は渡内の鎮守となっておりますが、発祥は裏山の台地宮山に平良文が京都より

延長年間(九二三〜九四〇)宅の守護神として日吉山王大権現(大山咋命)を勧請したと

伝えられています。その後応永二十七年(一四二〇)に福原家のご先祖、福原左衛門平忠次が

現在地に移し、そのおり平良文の霊を合祀しました。

尚、慶長十二年六月(一六〇七)福原孫十郎重種が再建する旨の棟札があります。

社前の石段上り口に神鏡石燈籠があり、「村岡山王大権現御宝前石燈二基、平良文の遠縁村岡良綱、

天保六年正月吉日(一八三五)建立」とあります。

尚、現在の本社覆殿は、天保九年十一月(一八三八)福原家のご先祖、福原高峯が発願主となり、

村の有志達によって再建されたものであります。その後、地域の開発が行われ、渡内東土地区画

整理事業(平成十七〜二十一年)によって周辺の環境の変化に伴い、土地の造成工事が行われ、

合わせて神殿の増改築を行い、現在に至っております。」

福原家は代々名主で、その長屋門が新林公園に移築保存されているのだと。

古い祠も並んでいた。

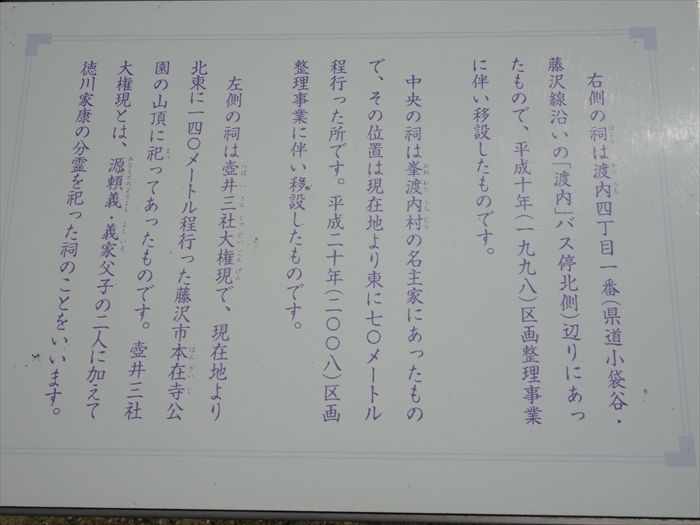

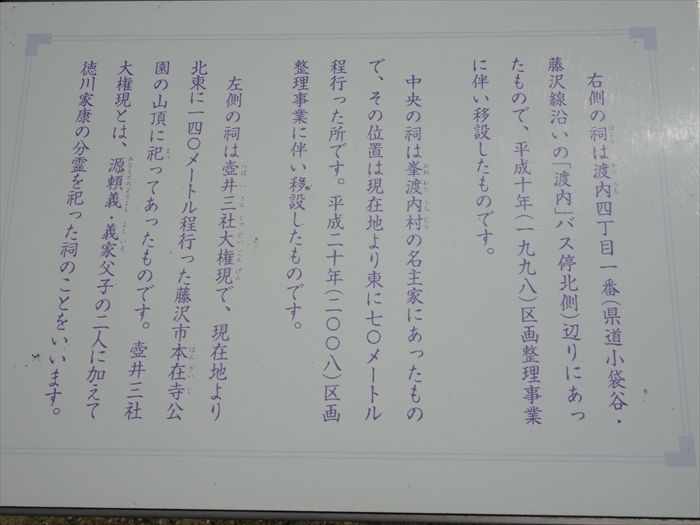

「右側の祠(ほこら)は渡内四丁目一番(県道小袋谷・藤沢線沿いの「渡内」バス停北側)

辺りにあったもので、平成十年(一九九八)区画整理事業に伴い移設したものです

中央の祠は峯渡内村の名主家にあったもので、その位置は現在地より東に七〇メートルほど

行ったところです。平成二十年(二〇〇八)区画整理事業に伴い移設したものです。

左側の祠は壺井三社大権現で、現在地より北東に一四〇メートル程行った藤沢市本在寺公園の

山頂に祀ってあったものです。壺井三社大権現とは、源頼義・義家父子の二人に加えて

徳川家康の分霊を祭った祠のことをいいます。」

渡内日枝神社「社殿」。

御祭神は

大山咋神(おおやまくひのかみ)

村岡良文(むらおかよしふみ) [別名]平良文(たいらのよしふみ)。

「稲荷社」。

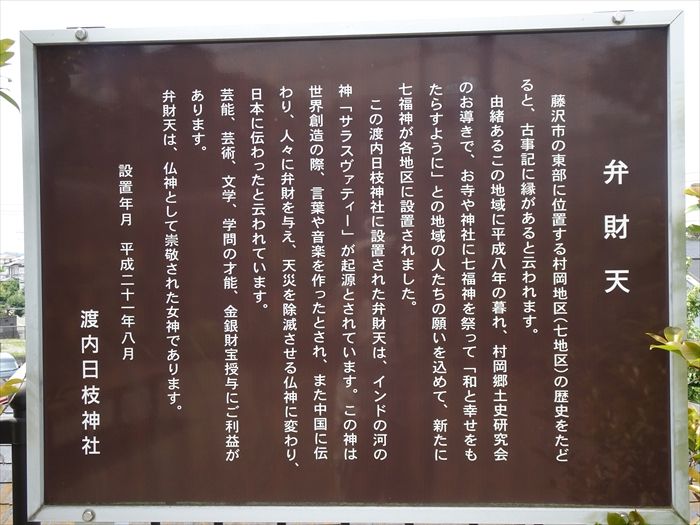

「弁財天」。

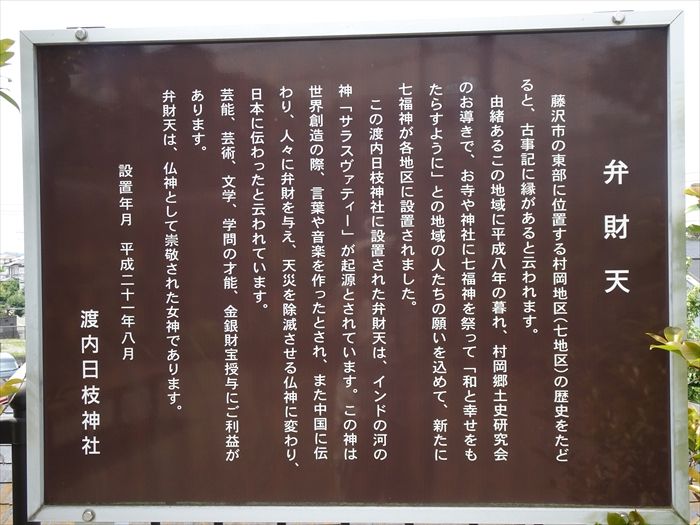

「弁財天

藤沢市の東部に位置する村岡地区(七地区)の歴史をたどると、古事記に縁があると言われます。

由緒あるこの地域に平成八年暮れ、村岡郷土史研究会のお導きで、お寺や神社に七福神を祭って

「和と幸せをもたらすように」との地域の人たちの願いを込めて、新たに七福神が各地区に

設置されました。

この渡内日枝神社に設置された弁財天は、インドの河の神「サラスヴァティ-」が起源とされて

います。この神は世界創造の際、言葉や音楽を作ったとされ、また中国に伝わり、人々に弁財を

与え、天災を徐滅させる仏神に変わり、日本に伝わったと言われています。

芸能、芸術、文学、学問の才能、金銀財宝授与にご利益があります。

弁財天は、仏神として崇敬された女神であります。」

常夜灯の如き祠。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

村岡城址公園に向けて村岡東二丁目の住宅街を北上する。

村岡は起伏が激しく、坂の多い土地だったので「重なり合う岡のむれ」からその地名がついたと

伝えられる。

約一千年前の940年(天慶3)、村岡城主・村岡五郎良文(平良文)は、平氏の守護神である

御霊(ごりょう)神社を京都から勧請したが、ここにこの地の歴史がはじまる。

鎮守府将軍相模守村岡五郎平良文の居城の地であった村岡は村岡郷と呼ばれ、当時関東、東北の

政治の中心地であった。その後、鎌倉幕府の成立、玉縄開城で武家屋敷が増え、江戸時代には

藤沢宿の定助郷(じょうすけごう)を務めるようになる。村岡郷五ヶ村とは、宮前(みやまえ)、

小塚(こつか)、弥勒寺(みろくじ)、高谷(たかや)、渡内(わたうち)を指す。

宮前の地名は御霊神社によるもの、小塚の地名は古墳があったためといわれ、弥勒寺は寺の名前に

よるものといわれている。

明治21年の町村制施行により、川名(かわな)と柄沢(からさわ)を加えて村岡村となり、昭和16年

藤沢市に合併した。一部に水田を主とする農耕地と深い谷戸をもち、山苺、山百合、野草が

見られる山林地帯であったが、時の変遷とともに市街化への要望が高まり、昭和41年3月、

およそ10年の歳月をかけて区画整理事業がおこなわれたのだと。

村岡一丁目と二丁目の境の角にあった「石塔群」。

高谷大神宮の左側に位置し、数基の庚申供養塔があった。

「村岡御堂」と呼ばれていると。

この付近・村岡地区に散在していたものをこの場所に集めたのであろうか。

様々な石仏が。

弥陀堂は渡内村伝寺持ちであったが、廃仏毀釈により、高谷425に移設され、

藤沢市の区画整理により移転したと。

右側中央には石仏、太子像であろうか。

「石塔群」の左横の狭い階段を上っていくと、ここにも「石塔群」が。

青面金剛・三猿・庚申塔などいろいろと。

「奉立願帝釈天王」の文字の下に三猿がほられている藤沢市指定文化財の

庚申供養塔があった。寛文4年(1664年)の銘も。

一番左側の庚申塔がそれ。

次に訪ねたのが約100mほど先左手の路地の奥にあった「高谷大神宮」。

藤沢市村岡東3丁目379。

村岡東という地名はもとはなく、この辺周辺一体は高谷村で、「高谷大神宮」はその鎮守。

東側は現在土地区画整理事業が進んでおり、かつての山がすっかり様変わりしてるようだが、

ここは、木が生い茂り、急な石段があって、どこか地方の神社に来たかのような雰囲気が

残っていたのだ。

石鳥居の先に急な石段が。

扁額には「大神宮」と。

石段を上って行った。この石段は58段。

「社殿」

天慶三年(940)平良文(村岡五郎)が甥にあたる平将門を討つために京都の御霊神社

(祭神は早良親王)から勧請し、後に祭神として鎌倉権五郎景政・葛原親王・高見王・高望王を

加え五座とした。

祭神は天照皇大神、慶安3年(1650年)の創立で、高谷地区の鎮守。

「高谷大神宮

祭神 天照大御神 創立 慶安三年(一六五〇年)

当時高谷部落約十軒の農民が五穀豊穣と郷土の安穏を祈念し建立

その後嘉永四年(一八五一年)改築 再度平成二年(一九九〇)年債権を計画

平成五年(一九九三年)完成し現在に至る 例祭日は十一月十五日と定められているが

農繁期のため九月十五日にかわり その後時代の推移により九月の第二日曜日となっている。」

境内社「矢竹稲荷」。

鎌倉権五郎景政が戦いの時に目を射抜かれた矢を個々に埋めたところ枝葉が生えてきたという

逸話に因んだ稲荷社。

境内には相州村岡七福神の「大黒天」も祀られていた。

「大黒天」の横には石の祠が二つ。

「社殿」裏からの眺め。

そして石段を降りて次に訪ねたのが「曹洞宗 長福寺」。

右手に「涅槃堂・位牌堂」。

お葬式をはじめ様々な行事に利用できる多目的ホール「涅槃堂」(1階)と、

故人の永代供養を行う位牌堂(2階)。

「長福寺」寺標。

境内の石庭。

石庭の中にある墓地への石段の横には「不動明王」。

ズームで。

この丘は?塚の如くであったが。

長福寺の本堂。禅宗らしい、質素で趣のある堂宇。ご本尊は釈迦如来。

次に「村岡城址公園」を訪ねた。

「村岡歴史の道 ⑨村岡城址」。

「村岡城址公園」。

村岡城址公園は、村岡地区の中でも小高い丘にあった。

公園は二段になっており、西の高台に忠魂碑、村岡城址碑、三日月井跡碑が建てられている。

村岡城は平将門の叔父である平良文(村岡五郎)の居城と伝わっています。その後も村岡氏の

居城として維持され、新田義貞の鎌倉攻めなどでは戦場となったようですが詳細は不明です。

戦国時代は北条氏が玉縄城を守備する「高谷砦」として利用されたと考えられており、

北条氏滅亡とともに廃されたようです。現在は「村岡城址公園」として整備されており、

遺構はありませんが、城址碑と案内板が建てられていた。

「文化財ハイキングコース案内板」。

「村岡の歴史と文化財

村岡が歴史上注目されるようになるのは、坂東八平氏の祖として知られる桓武平氏の一族に

生れた平良文(村岡五郎)がこの辺りに荘園を開いたとされる平安時代の中頃(10世紀前半)

からです。鎌倉幕府成立以後の村岡は鎌倉への交通の要所となり、元弘3年(1333)新田義貞

による鎌倉攻めの際に激戦地になったのをはじめ、室町・戦国時代を通して村岡周辺は幾度も

戦場になりました。やがて戦乱の世が鎮まり、徳川将軍による治世が確立すると、村岡地区の

7ヶ村(柄沢、渡内、高谷、弥勒寺、小塚、宮前、川名)は藤沢宿の助郷と定められ、街道を

往来する大名や武士などの荷物を運ぶための人や馬を提供することを義務づけられました。

明治時代|こなって助郷制度が廃止されるまで、それは村岡の農民にとって大変重い負担となって

いたようです。

現在の村岡地区は、武士が権勢を誇っていた頃の村岡とは地形もかなり変っているようですが、

それでもこの地を歩くと、平良文の居城跡といわれる村岡城址をはじめとして、二伝寺境内に

伝わる良文の墓、良文が将門の乱鎮定にあたって勧請したと伝えられる御霊神社、渡内村の名主で

あった福原家の長屋門など、村岡の地に生きたひとびとが遺した多くの歴史的遺産に接することが

できるはずです。」

「忠魂碑」。

昭和3年11月10日に日清・日露戦争の戦死者4柱を合祀して建立された。

終戦後埋没されていたが、戦後の昭和46年3月大東亜戦争の戦病死者を併せ祀り再建されたと。

碑正面:

「忠魂碑 陸軍大将一戸兵衛書」

裏面:

「昭和三年十一月十日建之」

「村岡城址」碑。

「額 元帥伯爵東郷平八郎書

村岡城の地位は古来武相交通の要衝に在り昔従五位下村岡五郎平良文公及びその後裔五代の

居城なり蓋しその築城は今を距ること約一千年前に属す良文公は関東八平氏の始祖にして

天慶二年鎮守府将軍陸奥守に任ぜられ多くの荘園を有し威を関東に振るひたり天慶の乱

起るに及び藤原秀郷平貞盛と共に将門を征討し大に軍功を立てたり其の後裔に秩父平氏の

一族澁谷庄司重國あり其の孫實重は薩州東郷氏の祖なり昭和六年村岡城祉を史蹟として

縣廳より指定せらるる同七年村岡村の有志相謀り鎌倉同人會の賛助を得城址に碑を建て

以て後昆に傳ふと云爾

海軍中将東郷吉太郎撰書 昭和七年十月三日」

城址碑脇の「三日月井跡」。

裏面には

「ここより東百五十㍍の処に三日月井あり 村岡城内で用水として使われ又村岡城五代城主

鎌倉権五郎平影正産湯井としても知られています後世になって近在の人々が眼病を治しに

この井で眼を洗いに多くの人が訪れたようです。」

「顕彰碑

石井政次郎村長は清廉潔白、意思強固でしかも人格は円満で村民の信望も厚かった。

大正三年三月から昭和十六年二月五日、六十歳でなくなられるまでの間多年にわたり村長とし

て村の政を任されておりました。

当時、柏尾川が毎年氾濫して村岡耕地の大部分が浸水し、農作物の被害は甚大であった。

この点に意を注がれ、県関係者等の協力を得て自ら工事を請負い、村民の協力によって改修され、

今日の柏尾川の姿となりました。特に柏尾川の川底は岩盤が多く、それを掘削する工事を宮前の

石工、林 藤吉氏(現林石材産業(株)林一郎の祖父)に依頼し、その大部分は奉仕で行われた。

又、小学校の増築、校庭の拡張をはじめ村役場の新築、村道の新設改修を行い、今日の村岡地区の

基礎をつくられたその功績多大なものがあります。その後、昭和十六年藤沢市と合併し、戦後は

企業誘致等により村岡の様相は大変革を遂げていますが、石井政治郎村長の当時の功績をしのび、

後世にその偉業を語り伝えるべく碑又建てた次第です。」

「蒼穹(そうきゅう)の碑」。

裏面には村岡の略歴と土地区画整理組合のことが記されていた。

側面には、

石は語らず 蒼窮の丘

悠久の天地 幾星霜

江戸城に数百年

今 村岡城に座す

「蒼穹」とは青空、大空のこと。

この「蒼穹」の文字を刻んだ石は江戸城から持ってきたのか?

公園の遊具は新型コロナ禍の影響で使用禁止になっていた。

「村岡ふるさとマップ」。

◯ が現在地の「村岡城址」。

「村岡城址」を後にし進むと左手にあったのが「陸軍砲兵 一等卒勲八等 福原佐太郎之碑」。

明治三十七、八年戰役=日露戦争において亡くなられた方のようだ。

村岡三丁目、四丁目の境の道を北上して行った。

そして渡内「日枝神社(ひえじんじゃ)」を訪ねた。藤沢市渡内3丁目8−10。

村岡東地区から再び渡内地域に戻ったのであった。

「村岡歴史の道 ⑪日枝神社」。

「8基の石仏・石塔」が階段下に並んでいた。

庚申塔、石塔、石仏。天和2年(1682年)と本社覆殿再建前後の頃の文政4年(1821年)から

文政10年(1827年)頃の石仏。

この中に文政4年(1821)と文政10年(1827)の双体道祖神2基が。(5番目と8番目)

左手は青面金剛像で道標を兼ねており 「左かま具ら道 右 観世音道」 と刻まれていた。

右手に三猿そして天和二年(一六八二)九月の文字が。

「日枝神社の由来

渡内の日枝神社は渡内の鎮守となっておりますが、発祥は裏山の台地宮山に平良文が京都より

延長年間(九二三〜九四〇)宅の守護神として日吉山王大権現(大山咋命)を勧請したと

伝えられています。その後応永二十七年(一四二〇)に福原家のご先祖、福原左衛門平忠次が

現在地に移し、そのおり平良文の霊を合祀しました。

尚、慶長十二年六月(一六〇七)福原孫十郎重種が再建する旨の棟札があります。

社前の石段上り口に神鏡石燈籠があり、「村岡山王大権現御宝前石燈二基、平良文の遠縁村岡良綱、

天保六年正月吉日(一八三五)建立」とあります。

尚、現在の本社覆殿は、天保九年十一月(一八三八)福原家のご先祖、福原高峯が発願主となり、

村の有志達によって再建されたものであります。その後、地域の開発が行われ、渡内東土地区画

整理事業(平成十七〜二十一年)によって周辺の環境の変化に伴い、土地の造成工事が行われ、

合わせて神殿の増改築を行い、現在に至っております。」

福原家は代々名主で、その長屋門が新林公園に移築保存されているのだと。

古い祠も並んでいた。

「右側の祠(ほこら)は渡内四丁目一番(県道小袋谷・藤沢線沿いの「渡内」バス停北側)

辺りにあったもので、平成十年(一九九八)区画整理事業に伴い移設したものです

中央の祠は峯渡内村の名主家にあったもので、その位置は現在地より東に七〇メートルほど

行ったところです。平成二十年(二〇〇八)区画整理事業に伴い移設したものです。

左側の祠は壺井三社大権現で、現在地より北東に一四〇メートル程行った藤沢市本在寺公園の

山頂に祀ってあったものです。壺井三社大権現とは、源頼義・義家父子の二人に加えて

徳川家康の分霊を祭った祠のことをいいます。」

渡内日枝神社「社殿」。

御祭神は

大山咋神(おおやまくひのかみ)

村岡良文(むらおかよしふみ) [別名]平良文(たいらのよしふみ)。

「稲荷社」。

「弁財天」。

「弁財天

藤沢市の東部に位置する村岡地区(七地区)の歴史をたどると、古事記に縁があると言われます。

由緒あるこの地域に平成八年暮れ、村岡郷土史研究会のお導きで、お寺や神社に七福神を祭って

「和と幸せをもたらすように」との地域の人たちの願いを込めて、新たに七福神が各地区に

設置されました。

この渡内日枝神社に設置された弁財天は、インドの河の神「サラスヴァティ-」が起源とされて

います。この神は世界創造の際、言葉や音楽を作ったとされ、また中国に伝わり、人々に弁財を

与え、天災を徐滅させる仏神に変わり、日本に伝わったと言われています。

芸能、芸術、文学、学問の才能、金銀財宝授与にご利益があります。

弁財天は、仏神として崇敬された女神であります。」

常夜灯の如き祠。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.