PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

コクチナシ、八重ク…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【小錦草が急激に生… New!

Gママさん

New!

Gママさん

綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【小錦草が急激に生…

New!

Gママさん

New!

Gママさん綾瀬市蟹ヶ谷公園の… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 綾瀬市歴史散歩

【綾瀬市歴史散歩 目次】

「子育て観音」前の比留川沿いの道を北上し次の「報恩寺」へ。

曹洞宗寺院である「陽廣山 報恩寺(ようこうさん ほうおんじ)」。

綾瀬市寺尾南2-10-1。

見事に手入れされた生け垣のある「宝恩寺」の参道を進む。

入口の2本の銀杏の大樹も完全に葉を落として。

正面に「本堂」、左に「鐘楼」。

生け垣の間にはいくつもの石柱が。

その中の削り込んだ空間に石仏が安置されていた。

これも「おたすけ観音」なのであろう。

ズームして。

反対側にも。

ズームして。

「山門」前。

左手の門柱には「おたすけ観音」の文字が。

山門横の掲示板。

「前後際断

人は過去、現在、未来という時間の中で生きています。

それらは連なっているように見えますが、じつはそうではありません。

それぞれ断たれているのです。現在という瞬間は過去の「後」ではないし、未来の「前」でも

ないのです。できることはその現在を精いっぱい生きることしかありません。

過去を悔やんだり、未来を憂いたりしていたら、肝心の「今」がおろそかになります。」

「山門」前左側の石碑群。

解読不能。

「南無阿弥陀仏」碑。

右側にも石仏と六地蔵碑が。

「六地蔵」

角柱の三面に二体ずつ肉彫りされており、ひとつの蓮華座に乗った地蔵は持ち物以外は

同じ衣の模様ですっきりして印象的。文化九壬申四月吉祥日。

「石仏」。

「本堂」前には手入れされた松が。

「手水場」はこじんまりと。

「おたすけ観音」。

日中戦争・大東亜戦争の開戦とともに「おたすけ観音」「弾除け観音」として

信仰を集めた。

これも「回向柱」と言うのであろうか。

「本堂」

報恩寺は、慶長7年(1602)8月28日曹洞宗の寺院として開山されました。

御開山は朝岩存夙大和尚(ちょうがんそんしゅく)(1618卒)、開基は後藤右近(ごとううこん)

心宗永伝居士(しんしゅうようでんこじ)です。

御開山の朝岩存夙大和尚は、本寺 藤沢市遠藤の宝泉寺の六世であり、当山二世

悦堂存怡大和尚(えつどうそんい)(1648卒)は宝泉寺七世になります。

報恩寺の開山は小田原北条氏の家臣であったとも伝えられ、当山の末寺 大和の宗昌寺、

寺尾の常久院の開山である、当山三世林室宗茂大和尚(りんしつしゅうも)(1648卒)は、

師匠とその師匠を勧請開山とし三世になられたと思われる

鎌倉時代の領主渋谷氏の法音寺を継承した寺と考えられている。

慶安2年(1649)には江戸幕府から寺領8石の朱印地を寄進されている。

境内にある蓼川観音堂は、もとは蓼川にあったが、昭和14年(1939)厚木基地の新設に伴い

当寺に移築された。ここには五代将軍徳川綱吉の生母桂昌院の位牌がまつられている。

さらに石造観音像も多く現存しているが、第二次世界大戦中には「弾除け観音」として

参詣する人も多かったと伝えられている。

扁額「金毘羅」?。

境内には数えきれないほどの「おたすけ観音」が集められ、その多くは神奈川県内の

様々な場所から集められたと。

「平和観音」。

「寺務所」。

「弾除け観音」。台座には「報恩」と。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

「歌碑」。

「みめくにの ふかきおたすけ かんせおん 大悲の恩に 報いまつらん」。

右手に六角形の「観音堂」。

2009年12月24日(木) 午前1時50分ごろ、観音堂から出火、木造平屋約30平方メートルを

全焼し建て直されたのだと。

ここにも大きな「観音像」が。

お顔をズームで。

尋常高等綾瀬小学校初代校長「笠間友作先生頌徳碑」。

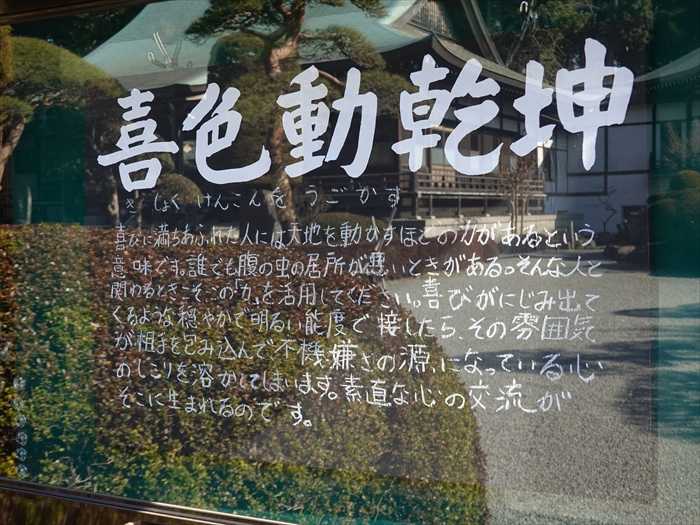

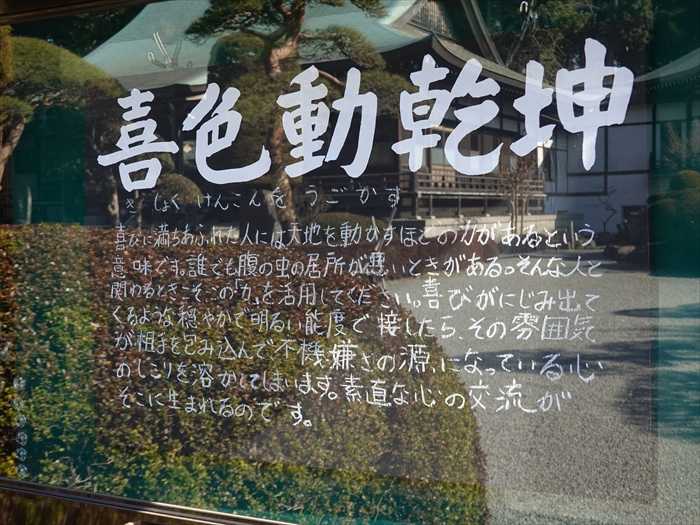

「喜色動乾坤(きしょくけんこんをうごかす)」。

「喜びに満ちあふれた天地を動かすほどの力があるという意味です。

誰でも腹の虫の居所が悪いときがある。そんな人と関わるときこそ、この「力」を活用して

ください。喜びがにじみ出てくるような穏やかで明るい態度と接したら、その雰囲気が

相手を包み込んで不機嫌さの源になっている心のしこりを溶かしてしまします。

素直な心の交流がそこに生まれるのです。」

境内から「本堂」を振り返る。

墓地への坂道の左側にあった石仏群。

「地蔵菩薩」。

反対側にも。

「永代供養墓」であろう。

永代供養墓正面の梵字は(サ)聖観音さまの梵字。

「釈迦如来像」。

「鐘楼」越しに銀杏の大木を見上げる。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「子育て観音」前の比留川沿いの道を北上し次の「報恩寺」へ。

曹洞宗寺院である「陽廣山 報恩寺(ようこうさん ほうおんじ)」。

綾瀬市寺尾南2-10-1。

見事に手入れされた生け垣のある「宝恩寺」の参道を進む。

入口の2本の銀杏の大樹も完全に葉を落として。

正面に「本堂」、左に「鐘楼」。

生け垣の間にはいくつもの石柱が。

その中の削り込んだ空間に石仏が安置されていた。

これも「おたすけ観音」なのであろう。

ズームして。

反対側にも。

ズームして。

「山門」前。

左手の門柱には「おたすけ観音」の文字が。

山門横の掲示板。

「前後際断

人は過去、現在、未来という時間の中で生きています。

それらは連なっているように見えますが、じつはそうではありません。

それぞれ断たれているのです。現在という瞬間は過去の「後」ではないし、未来の「前」でも

ないのです。できることはその現在を精いっぱい生きることしかありません。

過去を悔やんだり、未来を憂いたりしていたら、肝心の「今」がおろそかになります。」

「山門」前左側の石碑群。

解読不能。

「南無阿弥陀仏」碑。

右側にも石仏と六地蔵碑が。

「六地蔵」

角柱の三面に二体ずつ肉彫りされており、ひとつの蓮華座に乗った地蔵は持ち物以外は

同じ衣の模様ですっきりして印象的。文化九壬申四月吉祥日。

「石仏」。

「本堂」前には手入れされた松が。

「手水場」はこじんまりと。

「おたすけ観音」。

日中戦争・大東亜戦争の開戦とともに「おたすけ観音」「弾除け観音」として

信仰を集めた。

これも「回向柱」と言うのであろうか。

「本堂」

報恩寺は、慶長7年(1602)8月28日曹洞宗の寺院として開山されました。

御開山は朝岩存夙大和尚(ちょうがんそんしゅく)(1618卒)、開基は後藤右近(ごとううこん)

心宗永伝居士(しんしゅうようでんこじ)です。

御開山の朝岩存夙大和尚は、本寺 藤沢市遠藤の宝泉寺の六世であり、当山二世

悦堂存怡大和尚(えつどうそんい)(1648卒)は宝泉寺七世になります。

報恩寺の開山は小田原北条氏の家臣であったとも伝えられ、当山の末寺 大和の宗昌寺、

寺尾の常久院の開山である、当山三世林室宗茂大和尚(りんしつしゅうも)(1648卒)は、

師匠とその師匠を勧請開山とし三世になられたと思われる

鎌倉時代の領主渋谷氏の法音寺を継承した寺と考えられている。

慶安2年(1649)には江戸幕府から寺領8石の朱印地を寄進されている。

境内にある蓼川観音堂は、もとは蓼川にあったが、昭和14年(1939)厚木基地の新設に伴い

当寺に移築された。ここには五代将軍徳川綱吉の生母桂昌院の位牌がまつられている。

さらに石造観音像も多く現存しているが、第二次世界大戦中には「弾除け観音」として

参詣する人も多かったと伝えられている。

扁額「金毘羅」?。

境内には数えきれないほどの「おたすけ観音」が集められ、その多くは神奈川県内の

様々な場所から集められたと。

篤かった方だと。しかし多くの国民の例に漏れず軍隊へ徴兵されて台湾へ出征された。

その際、多くの戦友が敵の銃弾に斃れていく中で、観音様のご加護を受けて無事に帰還出来た

事に感激され、「おたすけ観音」を建立されたのだと。

「平和観音」。

「寺務所」。

「弾除け観音」。台座には「報恩」と。

「鐘楼」。

「梵鐘」。

「歌碑」。

「みめくにの ふかきおたすけ かんせおん 大悲の恩に 報いまつらん」。

右手に六角形の「観音堂」。

2009年12月24日(木) 午前1時50分ごろ、観音堂から出火、木造平屋約30平方メートルを

全焼し建て直されたのだと。

ここにも大きな「観音像」が。

お顔をズームで。

尋常高等綾瀬小学校初代校長「笠間友作先生頌徳碑」。

「喜色動乾坤(きしょくけんこんをうごかす)」。

「喜びに満ちあふれた天地を動かすほどの力があるという意味です。

誰でも腹の虫の居所が悪いときがある。そんな人と関わるときこそ、この「力」を活用して

ください。喜びがにじみ出てくるような穏やかで明るい態度と接したら、その雰囲気が

相手を包み込んで不機嫌さの源になっている心のしこりを溶かしてしまします。

素直な心の交流がそこに生まれるのです。」

境内から「本堂」を振り返る。

墓地への坂道の左側にあった石仏群。

「地蔵菩薩」。

反対側にも。

「永代供養墓」であろう。

永代供養墓正面の梵字は(サ)聖観音さまの梵字。

「釈迦如来像」。

「鐘楼」越しに銀杏の大木を見上げる。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[綾瀬市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

綾瀬市歴史散歩 目次 2021.05.25

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その12:蓮光寺2… 2021.02.17

-

綾瀬市の神社仏閣を巡る その11:蓮光寺1… 2021.02.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.