PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

「円応寺」の「閻魔大王」、「冥界の十王の像」を独り占めで堪能した後は

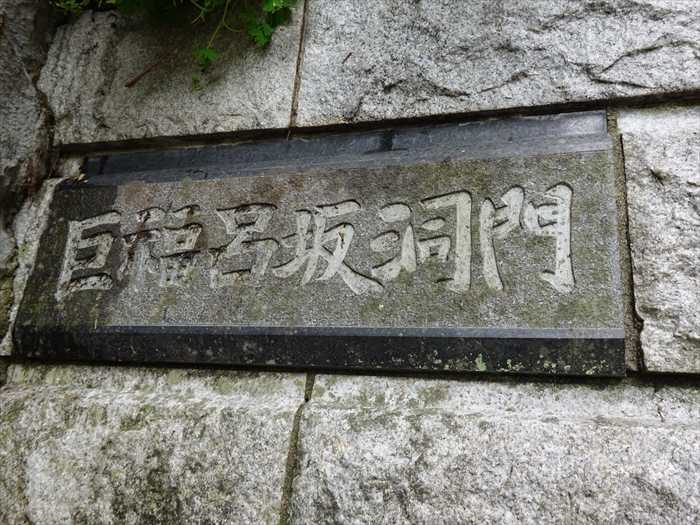

更に県道21号線の巨福呂坂(こぶくろざか)を進むと眼の前に姿を現したのが

「巨福呂坂洞門(こぶくろだにどうもん)」。

鎌倉市に存在する切通しで鎌倉七口のひとつ。「小袋坂」とも書く。

鶴岡八幡宮裏手の雪ノ下から山之内(現在のJR北鎌倉駅付近)を結ぶ道。

「巨福呂坂洞門」の右手にあったのが横須賀水道トンネル、正式には

「巨福呂坂送水管路ずい道」。

ネットで調べてみると昭和55年に横須賀市水道局が造った有馬系統の送水管路隧道であると。

隧道の中を覗いた。なにか筒状の物が置いてあった。災害用資材置き場として

利用しているようであった。天井にはレールが敷かれていた。

資材を運ぶためのモノレールなのであろう。

そして出口も見えたのであった。

「巨福呂坂洞門」は左に緩やかにカーブしていた。

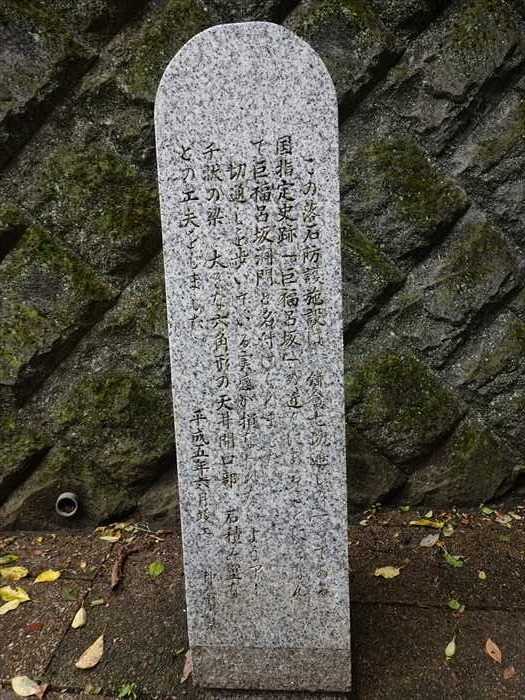

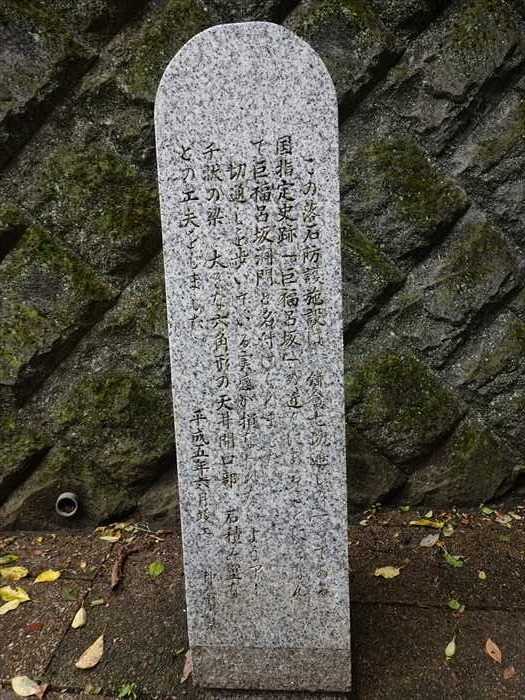

入口左側に石碑が立っていた。

「この落石防護施設は、鎌倉七切通の一つである。国指定巨福呂坂の近くにあることに

ちなんで巨福呂坂洞門と名付けた。

アーチ状の梁、 大きな六角形の天上開部・石積みの壁など のエ夫をしました。

平成五年六月竣功 神奈川 県」

と書かれていた。

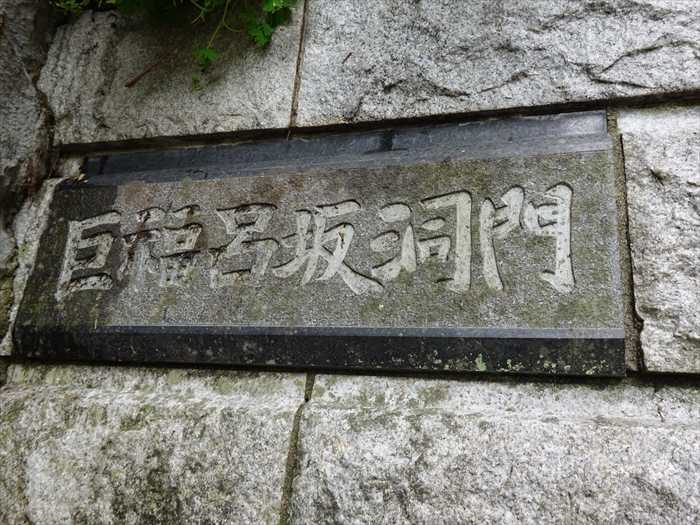

石で造られた「巨福呂坂洞門」銘板。

内壁には

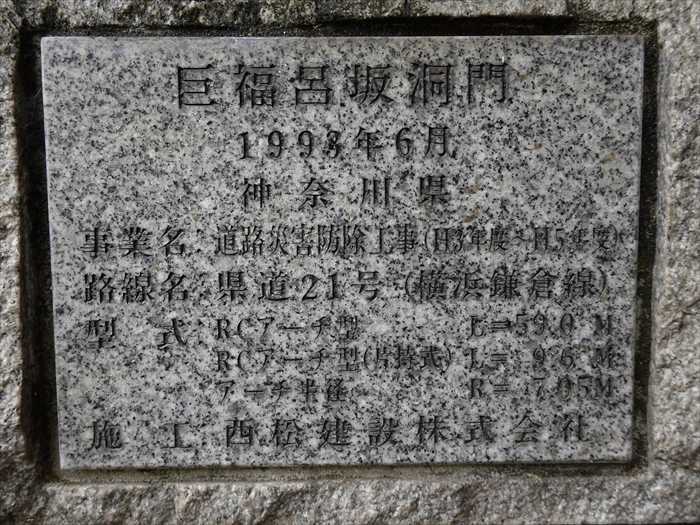

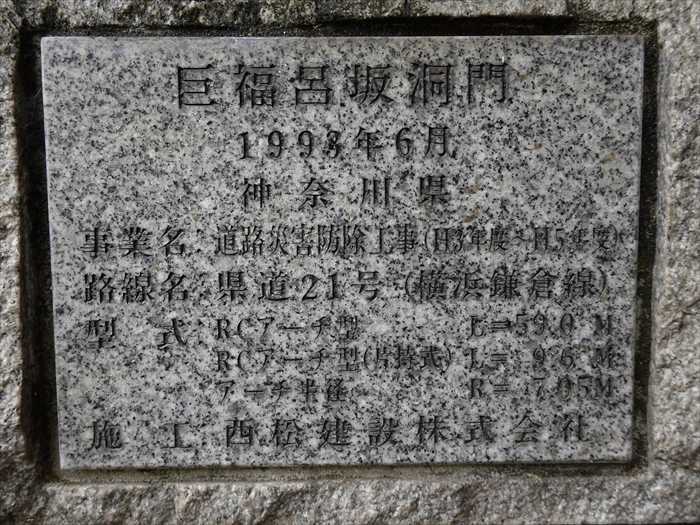

「巨福呂坂洞門 1998年6月 神奈川県

事業名:道路災害防除工事(H3年度~H5年度)

路線名:県道21号(横浜鎌倉線)

型 式:RCアーチ型 L=59.0M

RCアーチ型(片持式) L=9.6 M

アーチ半径 R=7.65M

施 工:西松建設株式会社」と。

天井開口部 を大きな六角形にし、石積みの壁を造るなど雰囲気を改善したのだと

いう「巨福呂坂洞門」。

天井開口部があるため内部照明はない模様。

出口の右側にも先程と同じ石碑が立っていた。

そして鎌倉市雪ノ下2丁目を更に進む。

左手にあったのが「歐林洞(おうりんどう)」

しかし、レストランや喫茶店として20年にわたり愛されて来たが、昨年の6月に

閉店したとネットから。

そして右側にあったのが「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」。

「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」。

ここも、改修工事のため休館中。

「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」の前庭を望む。

「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」を正面から。

そして更に進むとカーブに石碑があった。

「二十五坊旧蹟」碑。大正七年(1918)三月建之 鎌倉町青年會と刻まれていた。

「此ノ地ハ頼朝時代以来 八幡宮供僧(ぐそう:僧侶)ノ僧舎二十五坊及ビ別当(僧官)坊ノ

【この場所は、源頼朝の時代から、八幡宮の僧侶が住む二十五坊区域と、僧官が住む別当坊

などがありました。あの実朝を殺し、その首を手にした別当公暁(くぎょう)が隠れたという

後見人の阿闍利(あじゃり:規範師)の住居もまたこの場所にありました。

1400年頃、坊の呼び名を院に変えました。戦国時代に入ってからは、鎌倉管領(かんれい)の

おとろえと共に各院ともしだいに減って、1592年頃にはわずか7院だけになりました。

1600年頃に徳川家康が5院を再興して12院になりましたが、 明治維新の後はついに全て

無くなりました。】とネット情報から。

カーブを曲がり終わった場所を左に折れると左手にあったのが「鶴岡八幡宮鶴岡文庫」。

鶴岡八幡宮にある「鶴岡文庫」という図書館。

鶴岡八幡宮や神社神道についてはもちろんのこと、鎌倉の歴史や文化に関する資料の収集も

行っているのだ。

更にクランク状に進むとあったのが「新宮神社(にいみやじんじゃ)」の朱の鳥居。

しかし残念ながら社殿は改修工事中であった。

御祭神

後鳥羽天皇(承久の乱後隠岐島へ配流された。首謀者)

順徳天皇 (承久の乱後佐渡島へ配流された。後鳥羽天皇の第三皇子)

土御門天皇(承久の乱後 自ら望んで土佐国へ配流された。討幕計画に反対していた。

後鳥羽天皇の第一皇子)

「今宮

【1239年に、鎌倉の街中の方々で喧嘩(けんか)や争いごとがあり、とくに5月25日には大騒動が

起りました。この日には、隠岐(おき)の島に流されていた天皇の後鳥羽院(ごとばいん)が

亡くなったので、これはその恨(うら)みが原因だろうということで、1247年4月に、大臣山の

西の麓(ふもと)に神社を建てて、後鳥羽院の霊(れい)と、さらに順徳院と長賢の霊もあわせて

祭りました。 これを今宮といい、新宮とも書きます。】

改修前の「新宮神社」の姿をネットから。

思いの外、小さな神社なのであった。

【http://www.komainu.org/kanagawa/kamakurasi/Shinguu/singu.html】より

そして「新宮神社」を後にして再び県道21号線に向かうと左手にあったのが

「鶴岡八幡宮 参拝者専用駐車場」。

観光用の大型バスの駐車場のようであったが、やはりコロナの影響下で1台も観光バスの姿は

なかったのであった。

県道21号線に戻り左に進むと、巨大な石碑が大型観光バス駐車場の前の

道路の反対側にあった。

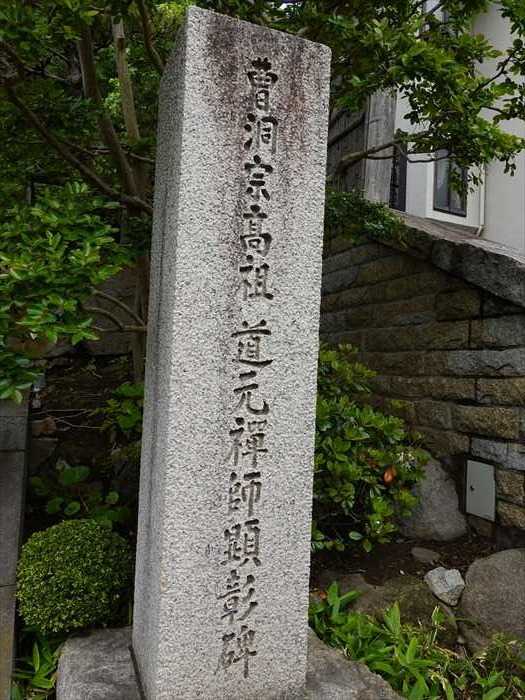

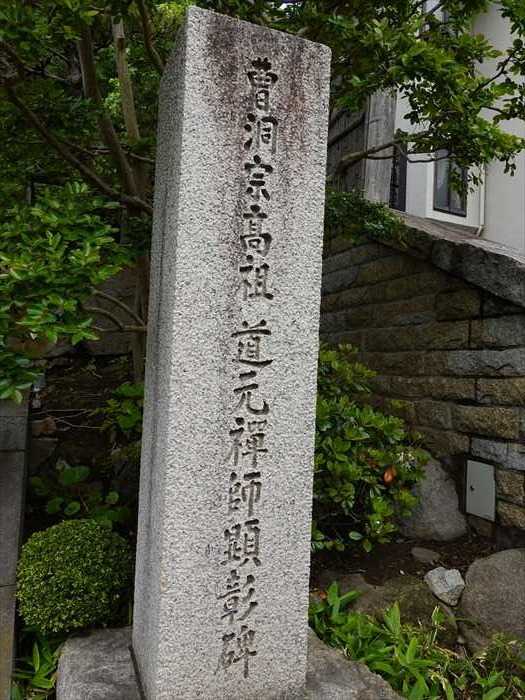

入口の石碑には「曹洞宗高祖 道元禪師顕彰碑」と刻まれていた。

道を渡り石碑の正面に。

曹洞宗の開祖、道元は北条時頼に招かれ鎌倉において約半年の教化を行ったと。

この史跡は道元禅師と鎌倉教化を顕彰して平成14年3月に立てられたものと。

石碑には「只管打座(しかんたざ)」の文字が刻まれていた。

余念を交えず、ただひたすら座禅すること。

仏教、特に禅宗の語。「只管(しかん)」はひたすら、ただ一筋に一つのことに専念すること。

「只」は「祇」とも書く と。「打坐(たざ)」は座ること、座禅をすること。

「打」は助字 と。

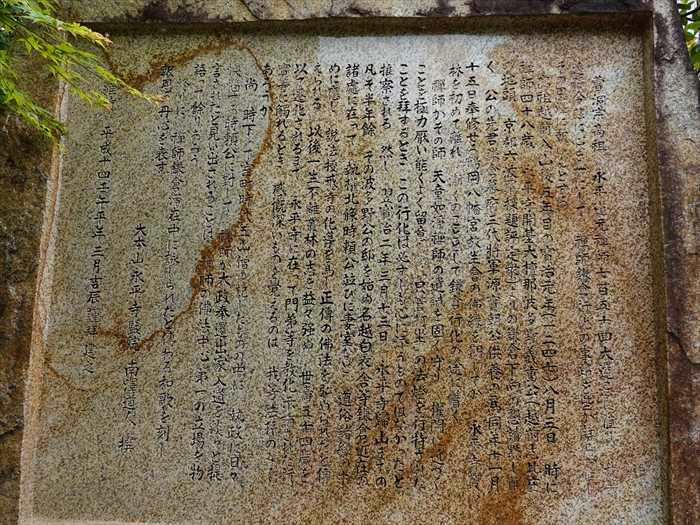

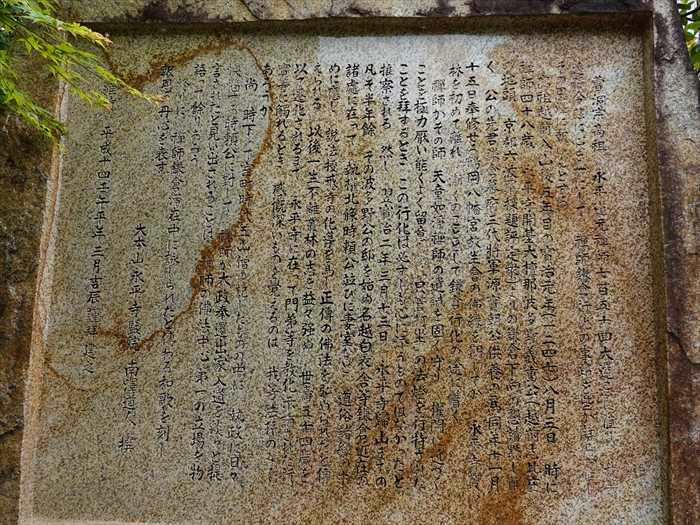

そして右手には長文の説明が書かれた石碑が。

「曹洞宗高祖 永平道元禅師七百五十回大遠忌に値り、我等遠孫今茲に心を一にして、

禅師鎌倉行化の事蹟を些か詳らかにし、その恩澤に報いんとする。

高祖越前入山後五年目の宝治元年(一二四七)八月三日、時に禅師四十八歳、永平寺開基

大檀那波多野義重公(越前志比庄の地頭、京都六波羅探題評定衆)より鎌倉下向の懇請黙し難く、

公の先君鎌倉幕府三代将軍源実朝公供養の為同年十一月十五日奉修せる鶴岡八幡宮放生会の

彿縁を期してか、永平寺叢林を初めて離れ、漸くのこととして鎌倉行化の途に着く。

禅師がその師天童如浄禅師の遺誡を固く守り、権門に近づくことを極力厭い能くよく留意し、

「只管打坐」の法燈を行持されたことを拝するとき、この行化は必ずしも心に添うものでは

なかったと推察される。然し、翌宝治二年三月十三日、永平寺帰山までの凡そ半年余、

その波多野公の邸を始め名越白衣舎等鎌倉近在の諸処に在って、執権北条時頼公並びに妻室など、

道俗諸緑の求めに応じ、説法授戒等の化導を為し正伝の彿法を弘められたと伝えられる。

以後一生不離叢林の志を益々強め、世寿五十四歳を以て遷化されるまで、永平寺に在って

門弟等を教化示誨された行實等に触れるとき、感慨深いものを覚えるのは、我等法孫のみで

あろうか。尚、時下って室町時代五山僧の記したものの中に、執政に日々懊悩する時頼公に

対して、禅師が大政奉還出家入道を淡々と提言されたと見い出されることは、禅師の彿法

中心第一の立場を物語って余りあろう。

終りに、禅師鎌倉滞在中に詠じられたと伝わる和歌を刻し、報恩の丹心を表す。

大本山永平寺監院 南澤道人 撰

維時 平成十四壬午平年三月吉辰謹拝建之」

更に進むと左手には朱の鳥居があり、その先は鎌倉八幡宮内の境内にある「丸山稲荷社」横に

出る参道であった。

「鶴岡八幡宮」碑。

右手に立派な「手水舎」。

石段を上がると鎌倉八幡宮の上宮の横に出るのであったがここはパスして直進。

右手に折れ、雪の下二丁目の住宅街にある狭い坂道を上って行った。

「ここは駐車禁止(無余地)です。」との表示板があった。

久しぶりに「無余地」の言葉を見たのでシャッターを。

駐車禁止の標識もなく、法令で定められている駐車禁止場所でない場所であっても

車の右側に3.5m以上の余地がなければ駐車してはいけない、という規定があるのだ。

よってこの道は駐車禁止の標識は設置されていないが、道幅が狭いため、車を駐車すると

3.5m以上の余地がなくなるので、ここは自動的に駐車禁止エリアであるのだ。

私の軽自動車の幅は約1.5mであるので6m以上の道幅がない場所には、駐車禁止標識の有無に

関わらず駐車は出来ないのである、これからも、この法規は忘れてはならないのであった。

150m程進むと前方左手にあったのが先程の「巨福呂坂送水管路ずい道」の出口なのであった。

この「ずい道」の長さは200m程度と思われたのであった。

「ずい道」の中をこちらからも覗く。

「巨福呂坂洞門(こぶくろだにどうもん)」側からの光が確認できたのであった。

そして、更に右手の坂道を上っていくと左手に木鳥居があったが、帰路に立ち寄ることとし

さらに直進した。

「青梅聖天社社殿」の直下にあたる巨福呂坂に面している路端の草むらの中には

「巨福呂坂庚申塚」があった。

鎌倉から遠方への道であったことを物語る庚申塔や道祖神。

現在ではこれが唯一の古道の証明であろうか。

左に「駒型庚申塔」

上辺に「金剛童子」を表す種子(しゅじ:仏や菩薩を表す梵語)をつけ、

中央に「青面金剛」と刻む。天保14年(1843)の銘あり。

右には「猿田彦大神碑」。

左に「大国立大神」(明治13年(1880年)銘)。

中央に「道祖神碑(嘉永4年(1851年)銘)」も。

右側に「百番供養塔」。石仏は観音像だ。

百番供養塔は西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父三十四ヶ所を巡礼してきた人達が

記念に建てたもので、江戸時代後期に全国に広まっった。村の体の弱い人やお年寄り達が

地元にある百番供養塔で巡礼をしたと伝えられている。

そしてこの先が「 旧巨福呂坂切通し 」👈詳細リンク。

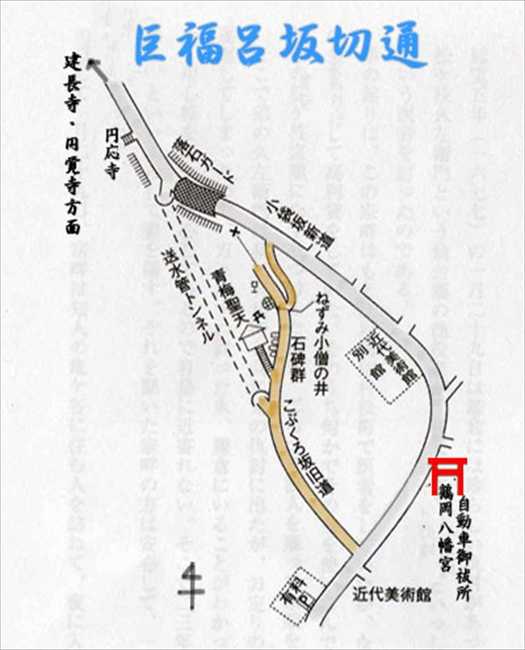

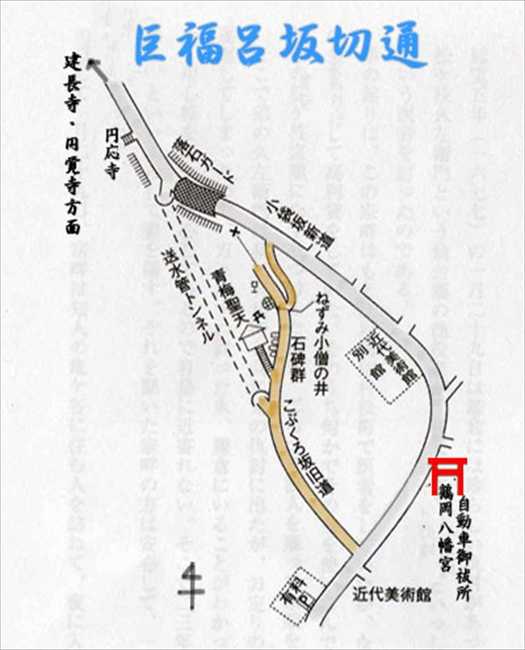

「巨福呂坂切通」の地図をネットから。

現在の巨福呂坂洞門を過ぎて神奈川県立近代美術館鎌倉別館の前を通過し進むと

左手に八幡宮の自動車お祓い所が見える。この先の右手の駐車場わきの小路に入る。

この道が旧道の巨福呂坂切通しの道である。

駐車場わきの舗装された道を100mほど上ると、道は二手に別れる。左は水道送水管施設で

あり、右手の道を進む。そこからすぐの左手に、道祖神・石仏群があるが貴重なもの。

その手前左に古びた石段があり、登ったところに双身歓喜天(そうしんかんぎてん)を本尊に

祀る青梅聖天(おうめしょうてん)があった。階段の上り口に「大聖歓喜天」と表示する

説明板があった。

旧道巨福呂坂道はこの先で私有地になり、行き止まりになる。通りぬけることはできなかった。

江戸時代には円応寺の山門の前を通って建長寺門前に至るはずであるから、現在のトンネル

(上は開いている)に切り取られてしまったのであろう。

【http://amigokamakura.sakura.ne.jp/03-michi-pas/m5-kobukuro-pas.html】より

引き返して「青梅聖天社 (おうめせいてんしゃ) 」を訪ねた。

「青梅聖天社

苔生した石段を足元に注意しながら上って行った。

石段を上り終えると右側にあったのが小さな「御堂」。

近くには別の社もあったが、先代の社殿なのであろうか?

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「円応寺」の「閻魔大王」、「冥界の十王の像」を独り占めで堪能した後は

更に県道21号線の巨福呂坂(こぶくろざか)を進むと眼の前に姿を現したのが

「巨福呂坂洞門(こぶくろだにどうもん)」。

鎌倉市に存在する切通しで鎌倉七口のひとつ。「小袋坂」とも書く。

鶴岡八幡宮裏手の雪ノ下から山之内(現在のJR北鎌倉駅付近)を結ぶ道。

「巨福呂坂洞門」の右手にあったのが横須賀水道トンネル、正式には

「巨福呂坂送水管路ずい道」。

ネットで調べてみると昭和55年に横須賀市水道局が造った有馬系統の送水管路隧道であると。

隧道の中を覗いた。なにか筒状の物が置いてあった。災害用資材置き場として

利用しているようであった。天井にはレールが敷かれていた。

資材を運ぶためのモノレールなのであろう。

そして出口も見えたのであった。

「巨福呂坂洞門」は左に緩やかにカーブしていた。

入口左側に石碑が立っていた。

「この落石防護施設は、鎌倉七切通の一つである。国指定巨福呂坂の近くにあることに

ちなんで巨福呂坂洞門と名付けた。

アーチ状の梁、 大きな六角形の天上開部・石積みの壁など のエ夫をしました。

平成五年六月竣功 神奈川 県」

と書かれていた。

石で造られた「巨福呂坂洞門」銘板。

内壁には

「巨福呂坂洞門 1998年6月 神奈川県

事業名:道路災害防除工事(H3年度~H5年度)

路線名:県道21号(横浜鎌倉線)

型 式:RCアーチ型 L=59.0M

RCアーチ型(片持式) L=9.6 M

アーチ半径 R=7.65M

施 工:西松建設株式会社」と。

天井開口部 を大きな六角形にし、石積みの壁を造るなど雰囲気を改善したのだと

いう「巨福呂坂洞門」。

天井開口部があるため内部照明はない模様。

出口の右側にも先程と同じ石碑が立っていた。

そして鎌倉市雪ノ下2丁目を更に進む。

左手にあったのが「歐林洞(おうりんどう)」

しかし、レストランや喫茶店として20年にわたり愛されて来たが、昨年の6月に

閉店したとネットから。

そして右側にあったのが「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」。

「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」。

ここも、改修工事のため休館中。

「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」の前庭を望む。

「神奈川県立近代美術館鎌倉別館」を正面から。

そして更に進むとカーブに石碑があった。

「二十五坊旧蹟」碑。大正七年(1918)三月建之 鎌倉町青年會と刻まれていた。

「此ノ地ハ頼朝時代以来 八幡宮供僧(ぐそう:僧侶)ノ僧舎二十五坊及ビ別当(僧官)坊ノ

置カレシ処ナリ 彼ノ別当公暁(くぎょう)ガ実朝ノ首ヲ手ニシテ潜(ひそ)ミタル 後見

備中阿闍利(あじゃり:規範師)ノ宅モ亦 (また)此ノ地ニ在リタルナリ 応永中(1394‐1428)

院宣ニヨリ坊ノ称ヲ院ト改ム 戦国ノ世ニ至リ 鎌倉管領(かんれい)ノ衰微ニ共ニ各院次第ニ

廃絶シ 天正ノ末(1592)ニ於テハ僅カニ七院ヲ存セルノミ 文禄中(1592‐1596) 徳川家康

五院ヲ再興シテ十二院トナセルガ 明治維新後遂ニ全ク廃墟ナレリ」

【この場所は、源頼朝の時代から、八幡宮の僧侶が住む二十五坊区域と、僧官が住む別当坊

などがありました。あの実朝を殺し、その首を手にした別当公暁(くぎょう)が隠れたという

後見人の阿闍利(あじゃり:規範師)の住居もまたこの場所にありました。

1400年頃、坊の呼び名を院に変えました。戦国時代に入ってからは、鎌倉管領(かんれい)の

おとろえと共に各院ともしだいに減って、1592年頃にはわずか7院だけになりました。

1600年頃に徳川家康が5院を再興して12院になりましたが、 明治維新の後はついに全て

無くなりました。】とネット情報から。

カーブを曲がり終わった場所を左に折れると左手にあったのが「鶴岡八幡宮鶴岡文庫」。

鶴岡八幡宮にある「鶴岡文庫」という図書館。

鶴岡八幡宮や神社神道についてはもちろんのこと、鎌倉の歴史や文化に関する資料の収集も

行っているのだ。

更にクランク状に進むとあったのが「新宮神社(にいみやじんじゃ)」の朱の鳥居。

しかし残念ながら社殿は改修工事中であった。

御祭神

後鳥羽天皇(承久の乱後隠岐島へ配流された。首謀者)

順徳天皇 (承久の乱後佐渡島へ配流された。後鳥羽天皇の第三皇子)

土御門天皇(承久の乱後 自ら望んで土佐国へ配流された。討幕計画に反対していた。

後鳥羽天皇の第一皇子)

「今宮

四条天皇延應元年(1239)鎌倉中處々喧嘩闘諍ノ事アリ 特ニ其ノ五月廿二日ニハ大騒動ヲ

起セシト云フを玄日後鳥羽院ハ隠岐ニ崩御シ給フ由リテ斯ハ其ノ怨念ノ然ラシメシ所ナラン

起セシト云フを玄日後鳥羽院ハ隠岐ニ崩御シ給フ由リテ斯ハ其ノ怨念ノ然ラシメシ所ナラン

トテ寶治元年(1247)四月大臣山ノ西麓ニ今宮ヲ建テ其院ノ尊霊ヲ勧請シ奉リ順徳院及ビ護持

僧長賢ヲ合祀セラル長賢ハ承久ノ後官軍ニ属シテ奮戦後捕ハレテ陸奥ニ謫セラレシ者ト云フ

今宮ハ又新宮ト書ス」

今宮ハ又新宮ト書ス」

【1239年に、鎌倉の街中の方々で喧嘩(けんか)や争いごとがあり、とくに5月25日には大騒動が

起りました。この日には、隠岐(おき)の島に流されていた天皇の後鳥羽院(ごとばいん)が

亡くなったので、これはその恨(うら)みが原因だろうということで、1247年4月に、大臣山の

西の麓(ふもと)に神社を建てて、後鳥羽院の霊(れい)と、さらに順徳院と長賢の霊もあわせて

祭りました。 これを今宮といい、新宮とも書きます。】

改修前の「新宮神社」の姿をネットから。

思いの外、小さな神社なのであった。

【http://www.komainu.org/kanagawa/kamakurasi/Shinguu/singu.html】より

そして「新宮神社」を後にして再び県道21号線に向かうと左手にあったのが

「鶴岡八幡宮 参拝者専用駐車場」。

観光用の大型バスの駐車場のようであったが、やはりコロナの影響下で1台も観光バスの姿は

なかったのであった。

県道21号線に戻り左に進むと、巨大な石碑が大型観光バス駐車場の前の

道路の反対側にあった。

入口の石碑には「曹洞宗高祖 道元禪師顕彰碑」と刻まれていた。

道を渡り石碑の正面に。

曹洞宗の開祖、道元は北条時頼に招かれ鎌倉において約半年の教化を行ったと。

この史跡は道元禅師と鎌倉教化を顕彰して平成14年3月に立てられたものと。

石碑には「只管打座(しかんたざ)」の文字が刻まれていた。

余念を交えず、ただひたすら座禅すること。

仏教、特に禅宗の語。「只管(しかん)」はひたすら、ただ一筋に一つのことに専念すること。

「只」は「祇」とも書く と。「打坐(たざ)」は座ること、座禅をすること。

「打」は助字 と。

そして右手には長文の説明が書かれた石碑が。

「曹洞宗高祖 永平道元禅師七百五十回大遠忌に値り、我等遠孫今茲に心を一にして、

禅師鎌倉行化の事蹟を些か詳らかにし、その恩澤に報いんとする。

高祖越前入山後五年目の宝治元年(一二四七)八月三日、時に禅師四十八歳、永平寺開基

大檀那波多野義重公(越前志比庄の地頭、京都六波羅探題評定衆)より鎌倉下向の懇請黙し難く、

公の先君鎌倉幕府三代将軍源実朝公供養の為同年十一月十五日奉修せる鶴岡八幡宮放生会の

彿縁を期してか、永平寺叢林を初めて離れ、漸くのこととして鎌倉行化の途に着く。

禅師がその師天童如浄禅師の遺誡を固く守り、権門に近づくことを極力厭い能くよく留意し、

「只管打坐」の法燈を行持されたことを拝するとき、この行化は必ずしも心に添うものでは

なかったと推察される。然し、翌宝治二年三月十三日、永平寺帰山までの凡そ半年余、

その波多野公の邸を始め名越白衣舎等鎌倉近在の諸処に在って、執権北条時頼公並びに妻室など、

道俗諸緑の求めに応じ、説法授戒等の化導を為し正伝の彿法を弘められたと伝えられる。

以後一生不離叢林の志を益々強め、世寿五十四歳を以て遷化されるまで、永平寺に在って

門弟等を教化示誨された行實等に触れるとき、感慨深いものを覚えるのは、我等法孫のみで

あろうか。尚、時下って室町時代五山僧の記したものの中に、執政に日々懊悩する時頼公に

対して、禅師が大政奉還出家入道を淡々と提言されたと見い出されることは、禅師の彿法

中心第一の立場を物語って余りあろう。

終りに、禅師鎌倉滞在中に詠じられたと伝わる和歌を刻し、報恩の丹心を表す。

大本山永平寺監院 南澤道人 撰

維時 平成十四壬午平年三月吉辰謹拝建之」

更に進むと左手には朱の鳥居があり、その先は鎌倉八幡宮内の境内にある「丸山稲荷社」横に

出る参道であった。

「鶴岡八幡宮」碑。

右手に立派な「手水舎」。

石段を上がると鎌倉八幡宮の上宮の横に出るのであったがここはパスして直進。

右手に折れ、雪の下二丁目の住宅街にある狭い坂道を上って行った。

「ここは駐車禁止(無余地)です。」との表示板があった。

久しぶりに「無余地」の言葉を見たのでシャッターを。

駐車禁止の標識もなく、法令で定められている駐車禁止場所でない場所であっても

車の右側に3.5m以上の余地がなければ駐車してはいけない、という規定があるのだ。

よってこの道は駐車禁止の標識は設置されていないが、道幅が狭いため、車を駐車すると

3.5m以上の余地がなくなるので、ここは自動的に駐車禁止エリアであるのだ。

私の軽自動車の幅は約1.5mであるので6m以上の道幅がない場所には、駐車禁止標識の有無に

関わらず駐車は出来ないのである、これからも、この法規は忘れてはならないのであった。

150m程進むと前方左手にあったのが先程の「巨福呂坂送水管路ずい道」の出口なのであった。

この「ずい道」の長さは200m程度と思われたのであった。

「ずい道」の中をこちらからも覗く。

「巨福呂坂洞門(こぶくろだにどうもん)」側からの光が確認できたのであった。

そして、更に右手の坂道を上っていくと左手に木鳥居があったが、帰路に立ち寄ることとし

さらに直進した。

「青梅聖天社社殿」の直下にあたる巨福呂坂に面している路端の草むらの中には

「巨福呂坂庚申塚」があった。

鎌倉から遠方への道であったことを物語る庚申塔や道祖神。

現在ではこれが唯一の古道の証明であろうか。

左に「駒型庚申塔」

上辺に「金剛童子」を表す種子(しゅじ:仏や菩薩を表す梵語)をつけ、

中央に「青面金剛」と刻む。天保14年(1843)の銘あり。

右には「猿田彦大神碑」。

左に「大国立大神」(明治13年(1880年)銘)。

中央に「道祖神碑(嘉永4年(1851年)銘)」も。

右側に「百番供養塔」。石仏は観音像だ。

百番供養塔は西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父三十四ヶ所を巡礼してきた人達が

記念に建てたもので、江戸時代後期に全国に広まっった。村の体の弱い人やお年寄り達が

地元にある百番供養塔で巡礼をしたと伝えられている。

そしてこの先が「 旧巨福呂坂切通し 」👈詳細リンク。

源頼朝が鎌倉に幕府を開いた大きな理由は、南は海に、北東西は山に囲まれ、敵の侵入を

防ぎやすい地形だったからと言われている。

防ぎやすい地形だったからと言われている。

そこで物資運搬にために山などと切り開いて造った道が「切通し(きりとおし)」。

中でも「亀ヶ谷坂切通し」「化粧坂切通し」「巨福呂坂切通し」「大仏切通切通し」

「極楽寺切通し」「朝夷奈切通」「名越切通し」は鎌倉七口と呼ばれ、鎌倉と外部を結ぶ

特に重要な要路として存在したのだ。

明治31年(1898年)に新道を拓いた折りに巨福呂洞門の上にあった切通部分は失われ、

ここ聖天坂の部分だけが残っているのだと。よってこの先は行き止まりになっていると。

「極楽寺切通し」「朝夷奈切通」「名越切通し」は鎌倉七口と呼ばれ、鎌倉と外部を結ぶ

特に重要な要路として存在したのだ。

明治31年(1898年)に新道を拓いた折りに巨福呂洞門の上にあった切通部分は失われ、

ここ聖天坂の部分だけが残っているのだと。よってこの先は行き止まりになっていると。

雪ノ下から山ノ内へ抜ける道にあり、常陸・奥州への交通路となっていた。

新田義貞が鎌倉に攻め入る際には、堀ロ貞光を大将とする軍がここから鎌倉に攻め入ったのだと。

新田義貞が鎌倉に攻め入る際には、堀ロ貞光を大将とする軍がここから鎌倉に攻め入ったのだと。

「巨福呂坂切通」の地図をネットから。

現在の巨福呂坂洞門を過ぎて神奈川県立近代美術館鎌倉別館の前を通過し進むと

左手に八幡宮の自動車お祓い所が見える。この先の右手の駐車場わきの小路に入る。

この道が旧道の巨福呂坂切通しの道である。

駐車場わきの舗装された道を100mほど上ると、道は二手に別れる。左は水道送水管施設で

あり、右手の道を進む。そこからすぐの左手に、道祖神・石仏群があるが貴重なもの。

その手前左に古びた石段があり、登ったところに双身歓喜天(そうしんかんぎてん)を本尊に

祀る青梅聖天(おうめしょうてん)があった。階段の上り口に「大聖歓喜天」と表示する

説明板があった。

旧道巨福呂坂道はこの先で私有地になり、行き止まりになる。通りぬけることはできなかった。

江戸時代には円応寺の山門の前を通って建長寺門前に至るはずであるから、現在のトンネル

(上は開いている)に切り取られてしまったのであろう。

【http://amigokamakura.sakura.ne.jp/03-michi-pas/m5-kobukuro-pas.html】より

引き返して「青梅聖天社 (おうめせいてんしゃ) 」を訪ねた。

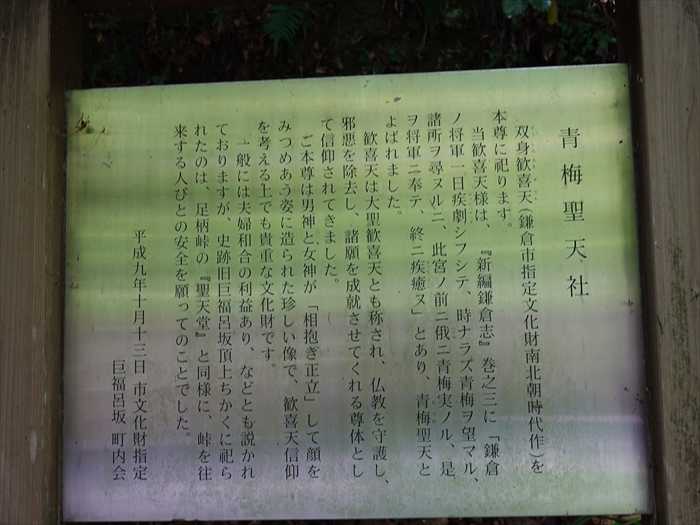

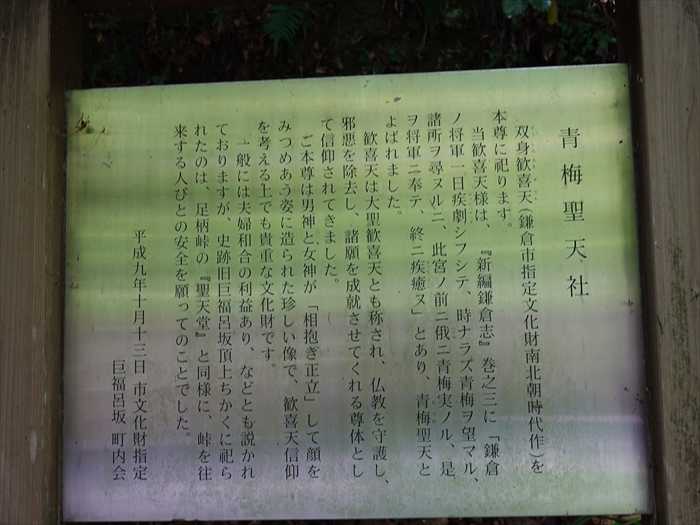

「青梅聖天社

双身歓喜天(そうしんかんぎてん)(鎌倉市指定文化財南北朝時代作)を本尊に祀ります。

当歓喜天様は、「新編鎌倉志」巻之三に「鎌倉ノ将軍一日疾劇シフシテ、時ナラズ青梅ヲ

望マル、諸所ヲ尋ヌルニ、此宮ノ前ニ俄ニ青梅ノル、是ヲ将軍ニ奉テ、終ニ疾癒ヌ」とあり、

青梅聖天と呼ばれました。

望マル、諸所ヲ尋ヌルニ、此宮ノ前ニ俄ニ青梅ノル、是ヲ将軍ニ奉テ、終ニ疾癒ヌ」とあり、

青梅聖天と呼ばれました。

歓喜大は大聖歓喜天とも称され、仏教を守護し邪悪を除去し、諸願を成就させてくれる尊体

として信仰されてきました。

として信仰されてきました。

ご本尊は男沖と女神が「相抱き正立」して顔をみつめあう姿に造られた珍しい像で、

歓喜天信仰を考える上でも貴重な文化財です。

歓喜天信仰を考える上でも貴重な文化財です。

一般には夫婦和合の利益あり、などとも説かれておりますが、史跡旧巨福呂坂頂上ちかくに

祀られたのは、足柄峠の「聖天堂」と同様に、峠を往来する人びとの安全を願っての

ことでした。」

祀られたのは、足柄峠の「聖天堂」と同様に、峠を往来する人びとの安全を願っての

ことでした。」

苔生した石段を足元に注意しながら上って行った。

石段を上り終えると右側にあったのが小さな「御堂」。

近くには別の社もあったが、先代の社殿なのであろうか?

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.